Similar presentations:

zanyatie_litsevoy_otdel

1.

1. Лицевой отдел. Границы, внешние ориентиры. Деление на области.2. Особенности кровоснабжения лица. Топография лицевой и

верхнечелюстной артерий.

3. Венозный отток.

4. Особенности иннервации лица. Топография тройничного нерва.

Топография лицевого нерва.

5. Топографическая анатомия околоушно-жевательной области. Границы,

слои. Топография околоушной железы, слабые места" капсулы,

взаимоотношения с лицевым нервом, кровеносными сосудами. Ход

выводного протока околоушной железы. Позадинижнечелюстная ямка.

6. Требования к разрезам на лице. Разрезы при гнойном паротите.

7. Щечная область. Внешние ориентиры, границы, слои. Сосудистонервные образования. Топография щечного жирового комка (Биша) и

его значение в распространении воспалительного процесса на лице.

8. Глубокая область лица. Границы. Внешние ориентиры. Височночелюстно-крыловидная и межкрыловидная щели. Крыловидное

венозное сплетение, связь его с венами лица и синусами твердой

мозговой оболочки. Топография сосудов и нервов.

9. Околоносовые пазухи.

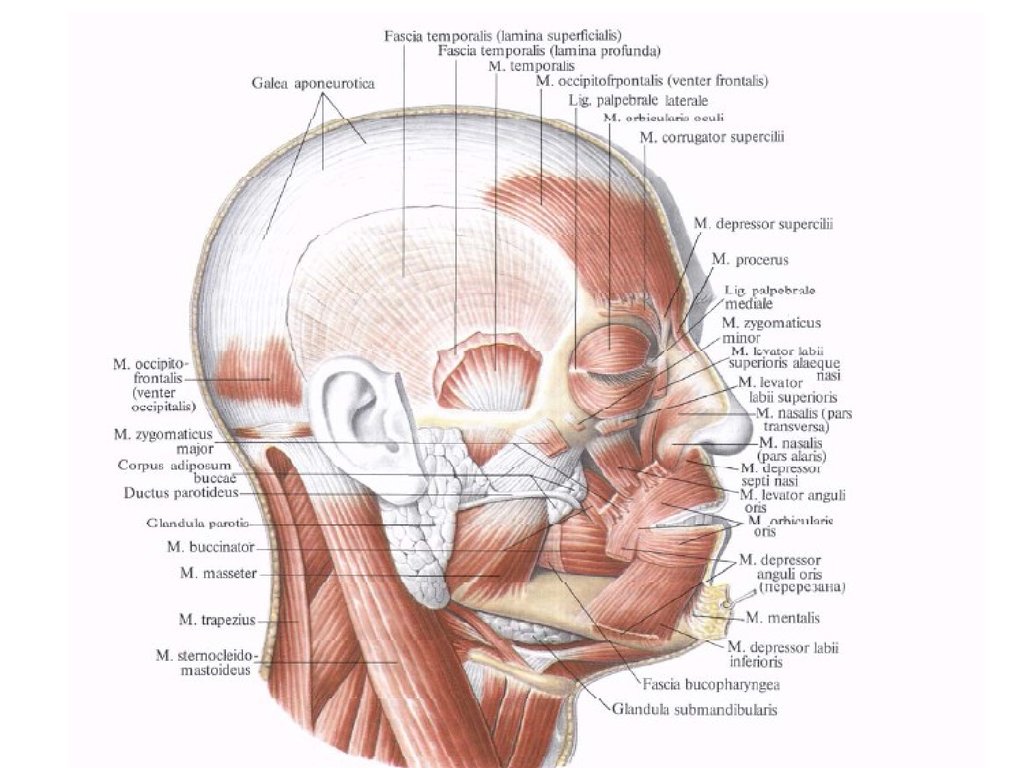

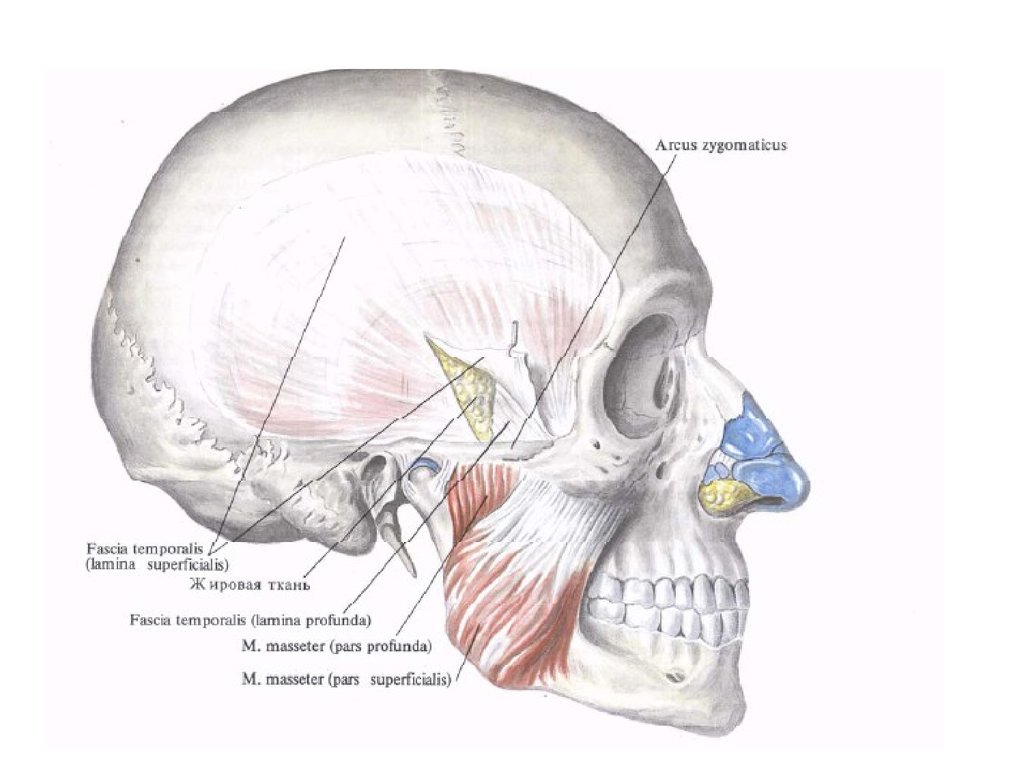

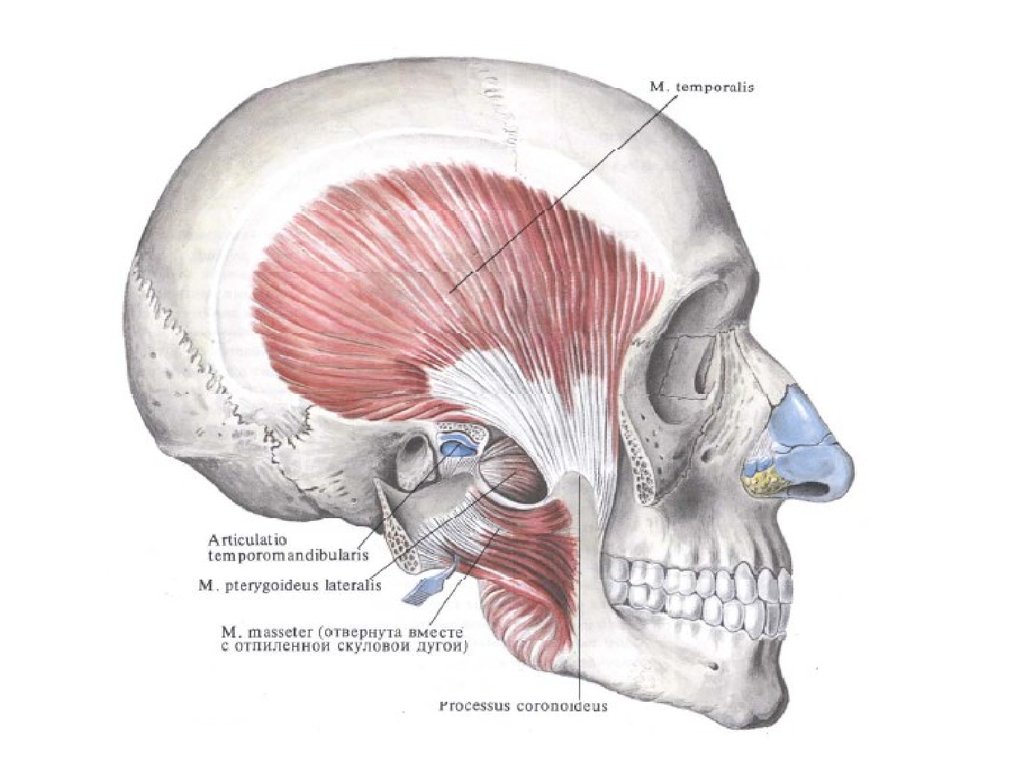

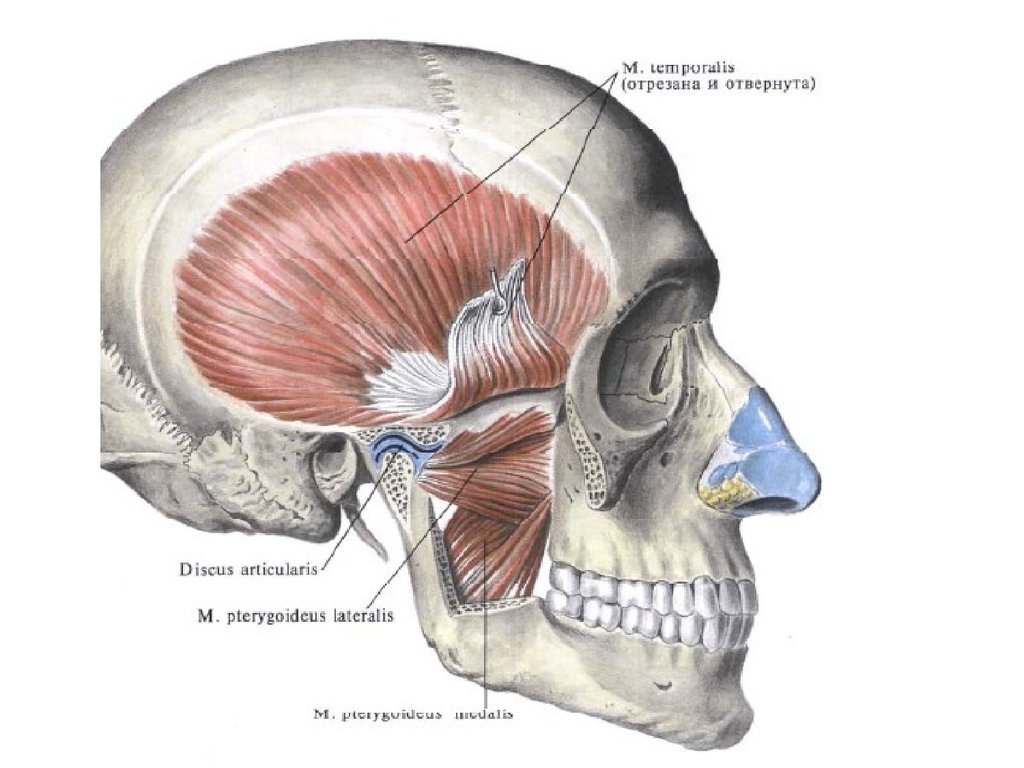

10.Жевательные и мимические мышцы.

2.

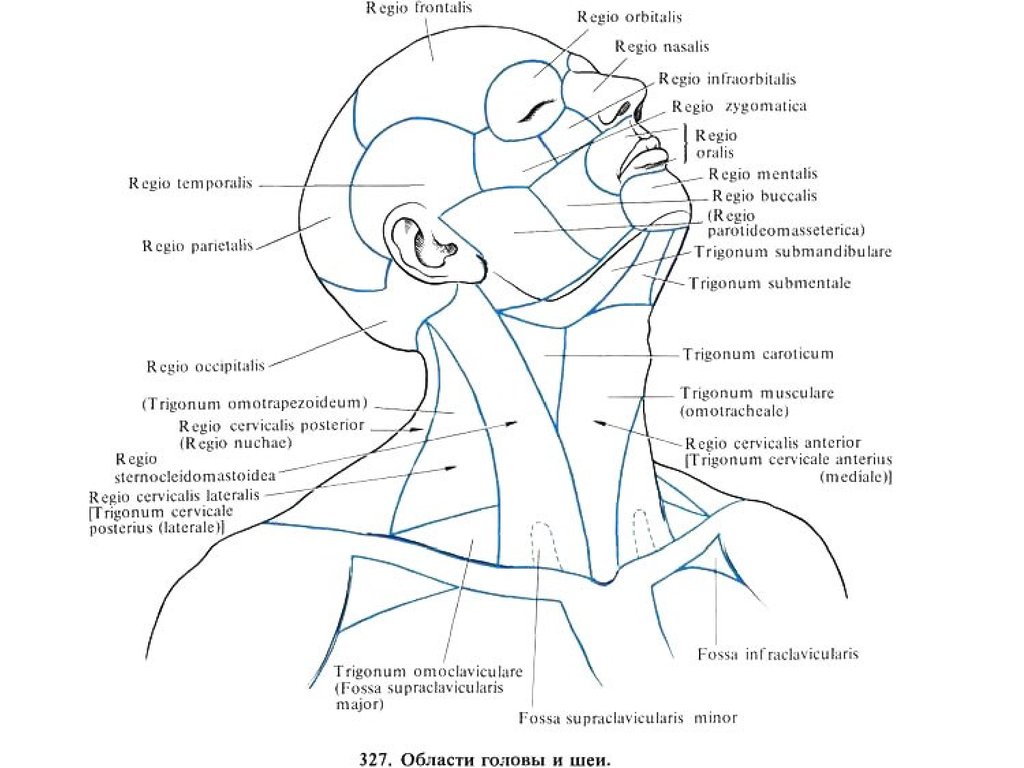

К лицевому отделу головы относят полости глазниц,носа, рта.

Остальная часть рассматривается как боковая область

лица, в состав которой входят щечная, околоушножевательная и глубокая области лица.

3.

• На поверхности лицевого отдела головыспереди выделяют области глазницы, носа, рта

и примыкающую к ней подбородочную

область.

• По бокам располагаются подглазничная,

щечная, околоушно-жевательная области. В

последней выделяют поверхностную и

глубокую части.

4.

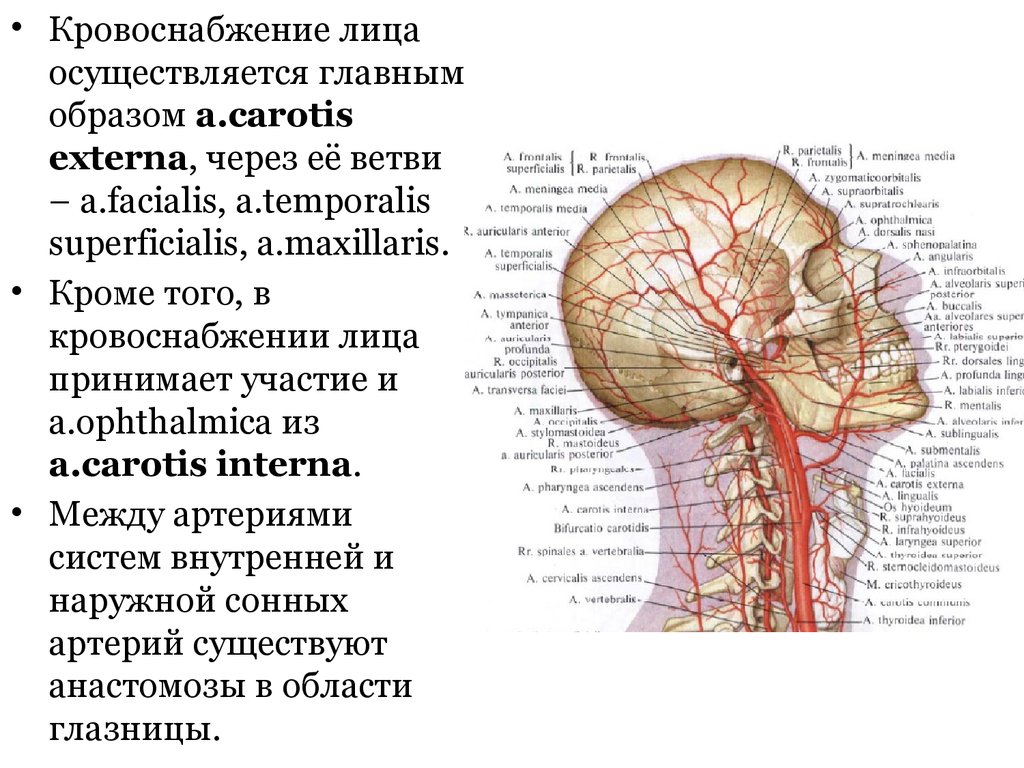

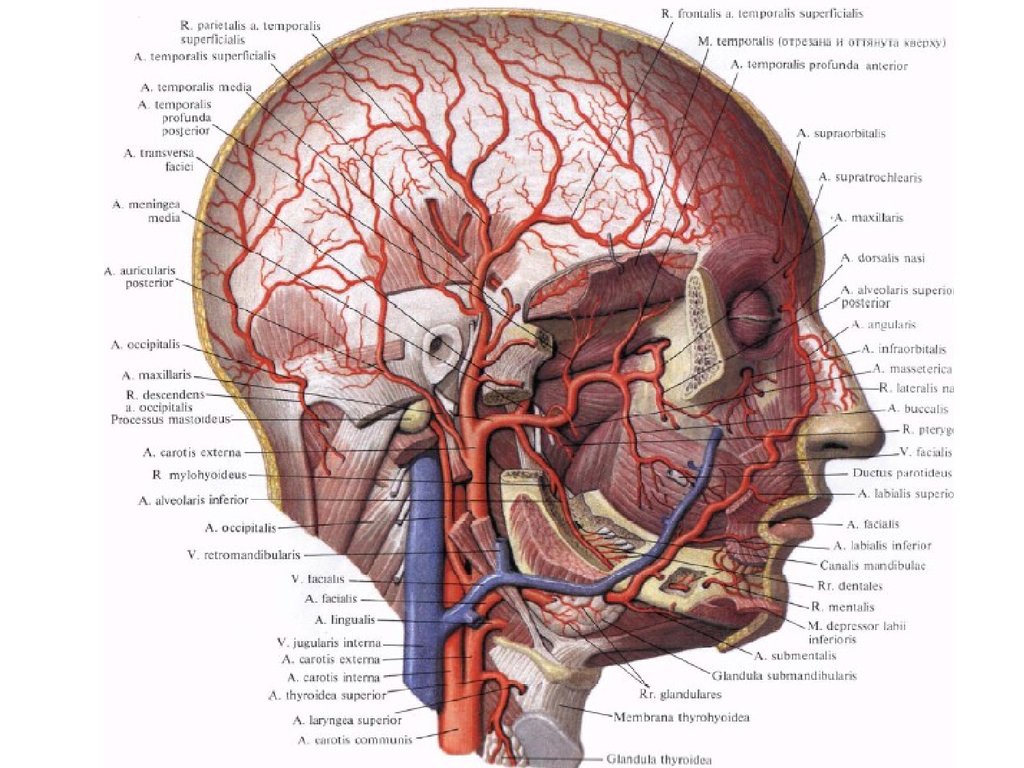

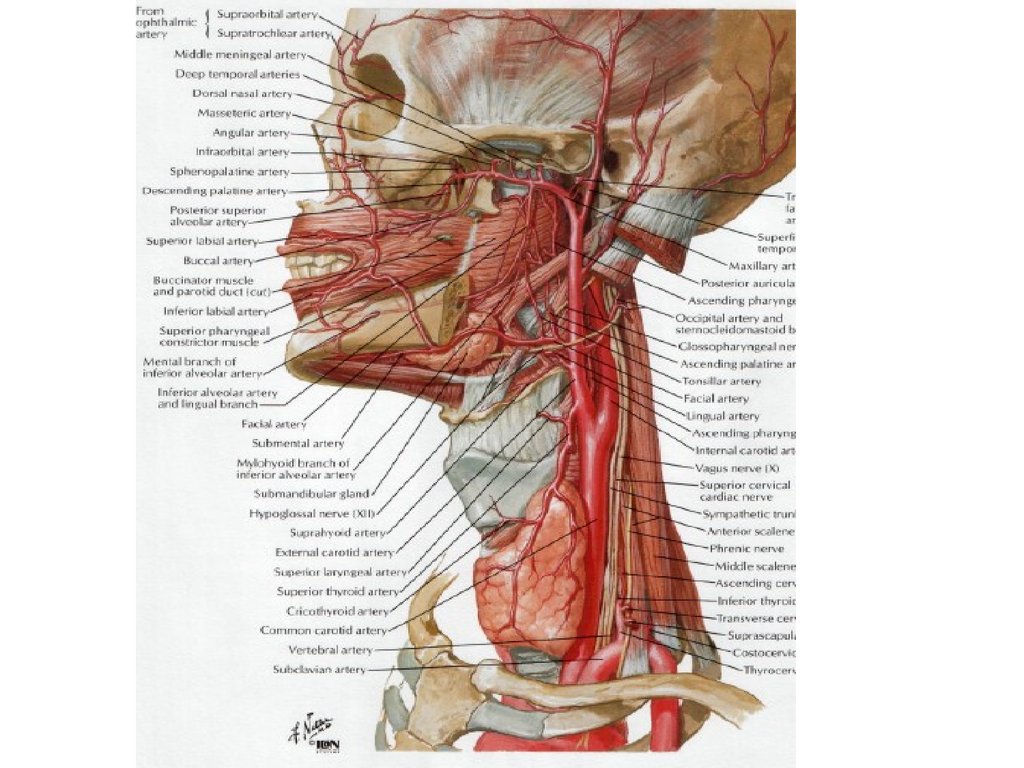

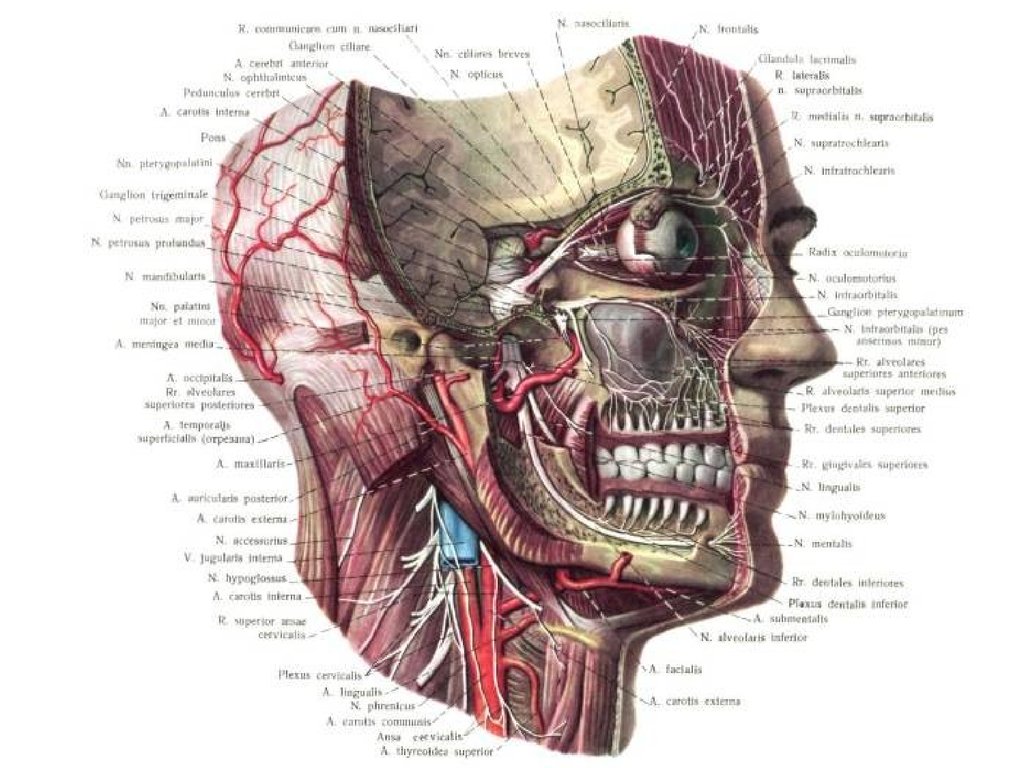

• Кровоснабжение лицаосуществляется главным

образом a.carotis

externa, через её ветви

– a.facialis, a.temporalis

superficialis, a.maxillaris.

• Кроме того, в

кровоснабжении лица

принимает участие и

a.ophthalmica из

a.carotis interna.

• Между артериями

систем внутренней и

наружной сонных

артерий существуют

анастомозы в области

глазницы.

5.

6.

Под crista infratemporalis (подвисочным гребнем) располагаетсяfossa infratemporalis (подвисочная ямка).

7.

8.

• Как и на своде черепа, артерии лицарасполагаются в подкожной жировой

клетчатке, в отличие от других областей.

9.

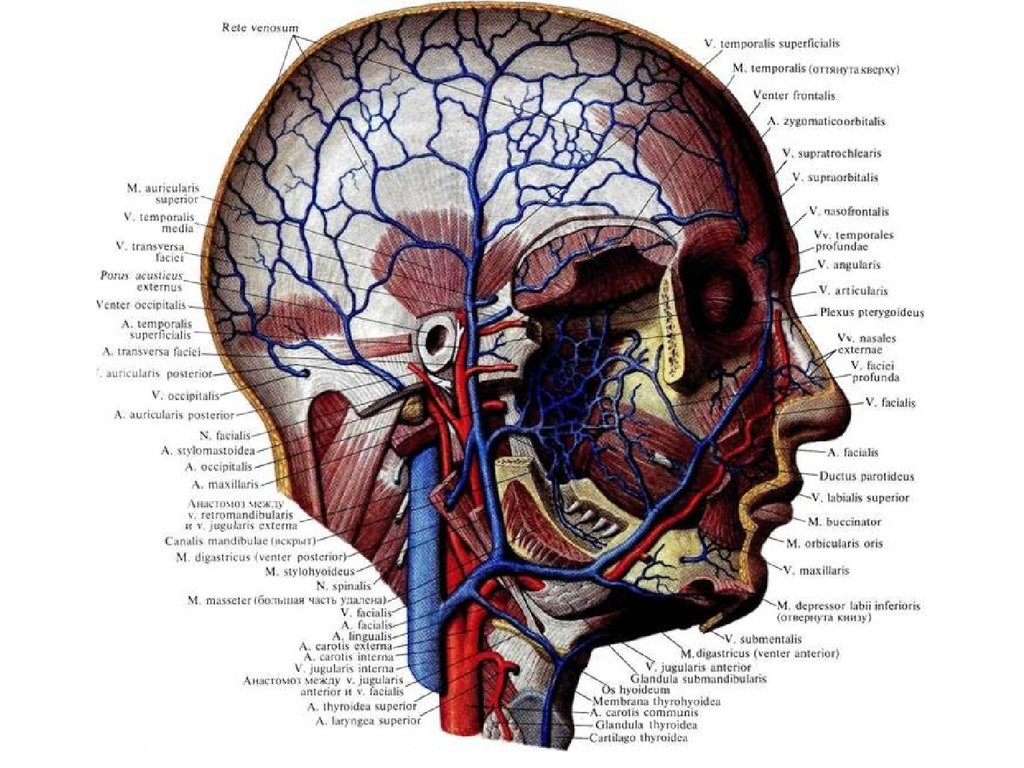

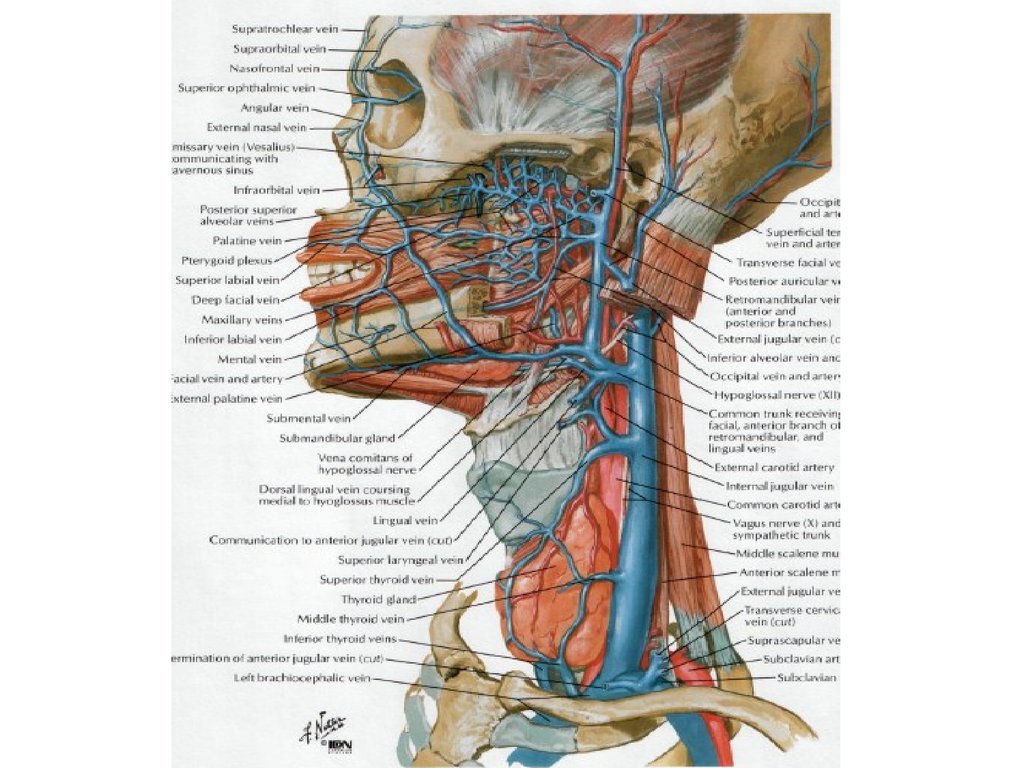

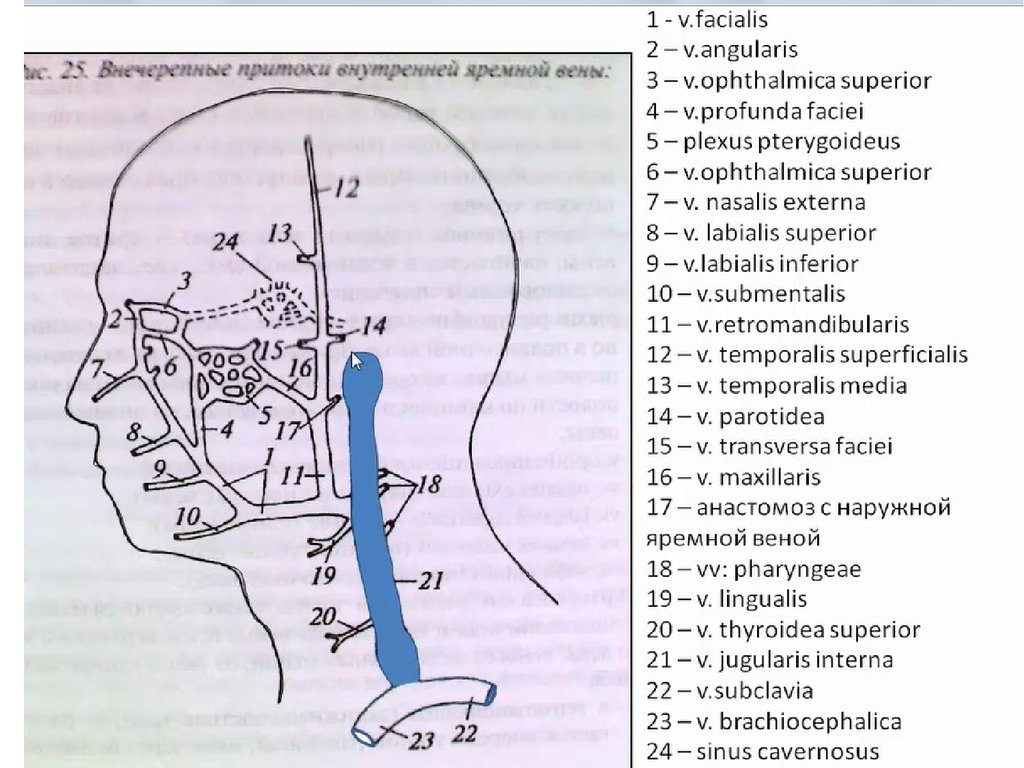

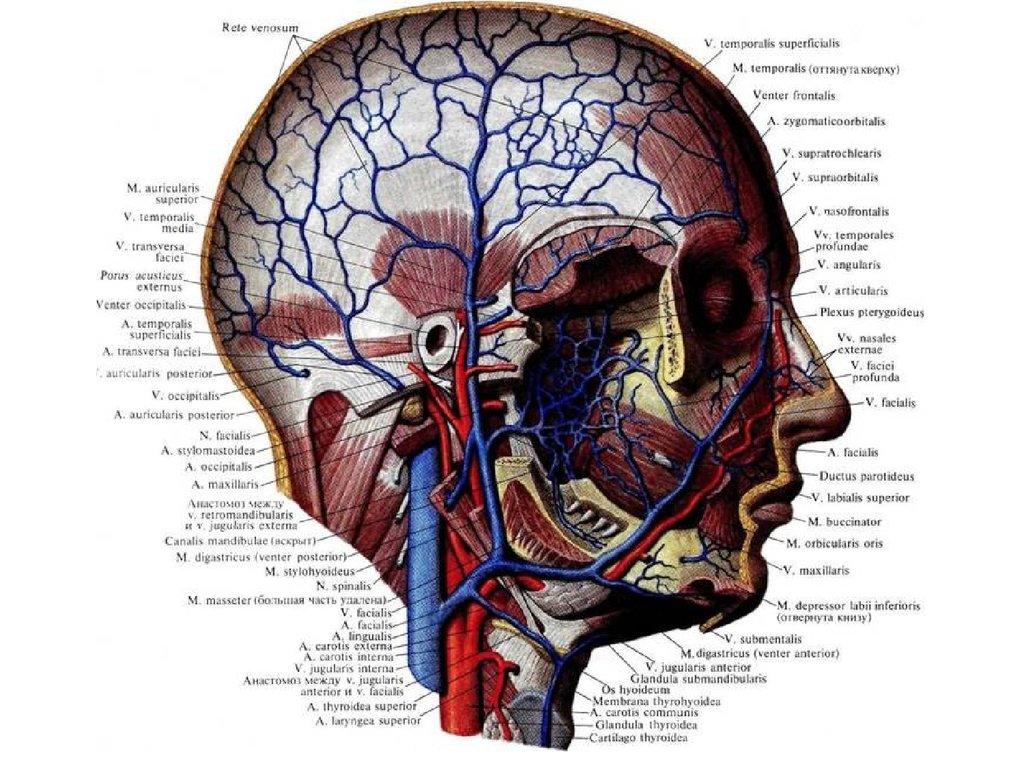

• Вены лица, как иартерии, широко

анастомозируют

между собой. От

поверхностных

слоёв кровь

оттекает по

v.facialis, и

частично по

v.retromandibula

ris, от глубоких –

по v.maxillaris.

10.

11.

12.

13.

14.

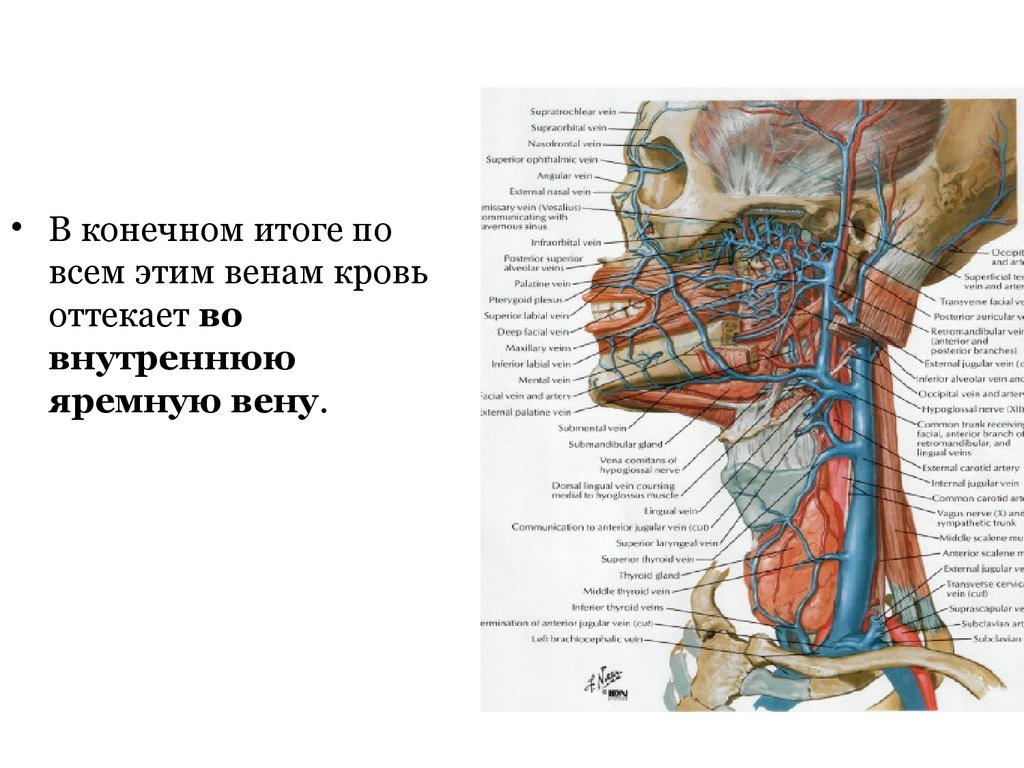

• В конечном итоге повсем этим венам кровь

оттекает во

внутреннюю

яремную вену.

15.

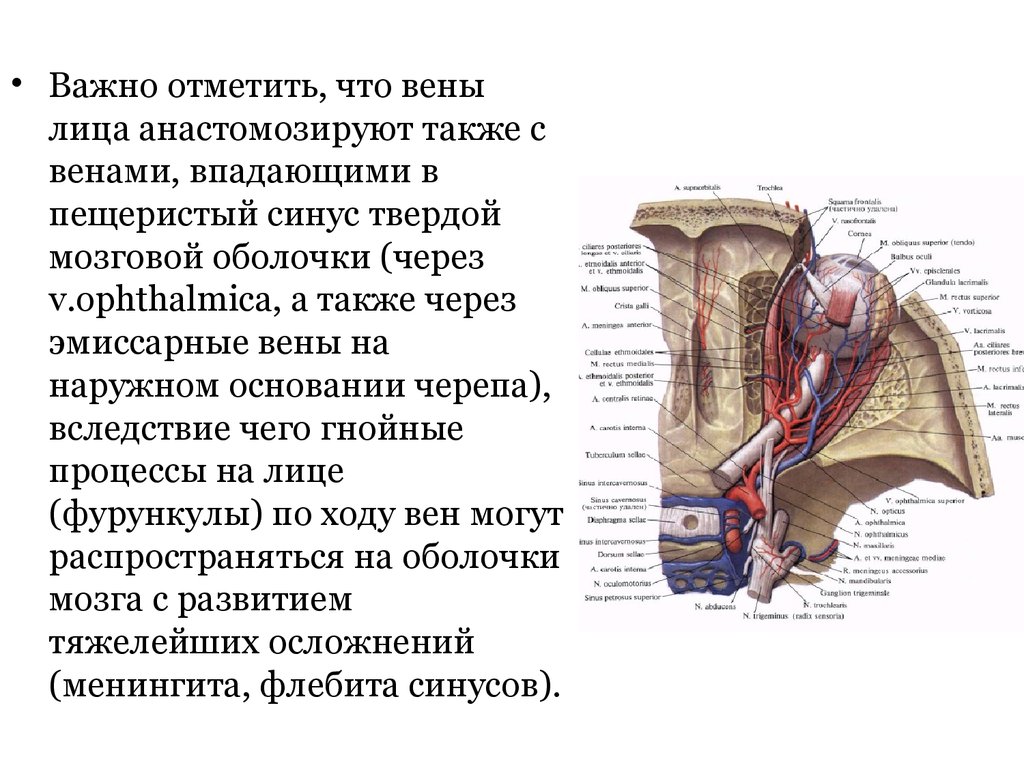

• Важно отметить, что венылица анастомозируют также с

венами, впадающими в

пещеристый синус твердой

мозговой оболочки (через

v.ophthalmica, а также через

эмиссарные вены на

наружном основании черепа),

вследствие чего гнойные

процессы на лице

(фурункулы) по ходу вен могут

распространяться на оболочки

мозга с развитием

тяжелейших осложнений

(менингита, флебита синусов).

16.

17.

18.

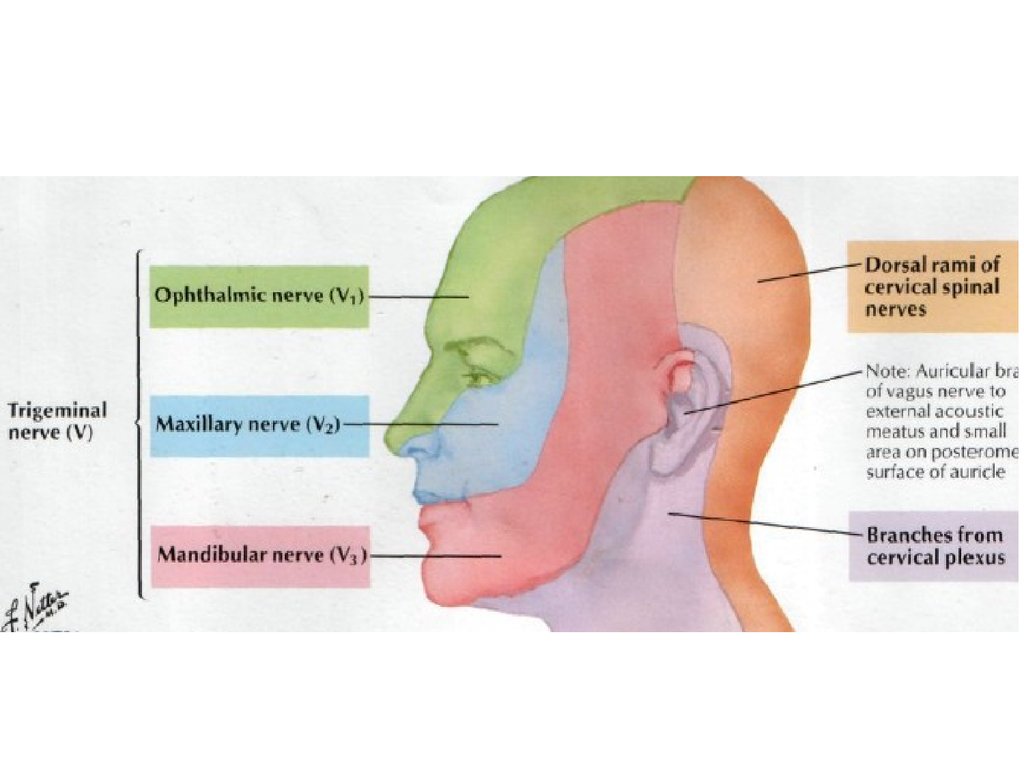

• Чувствительная иннервация на лицеосуществляется ветвями тройничного нерва

(n.trigeminus, V пара):

• 1 ветвь – глазничный нерв (n.ophthalmicus)

• 2 ветвь – верхнечелюстной нерв (n.maxillaris)

• 3 ветвь – нижнечелюстной нерв (n.mandibularis)

19.

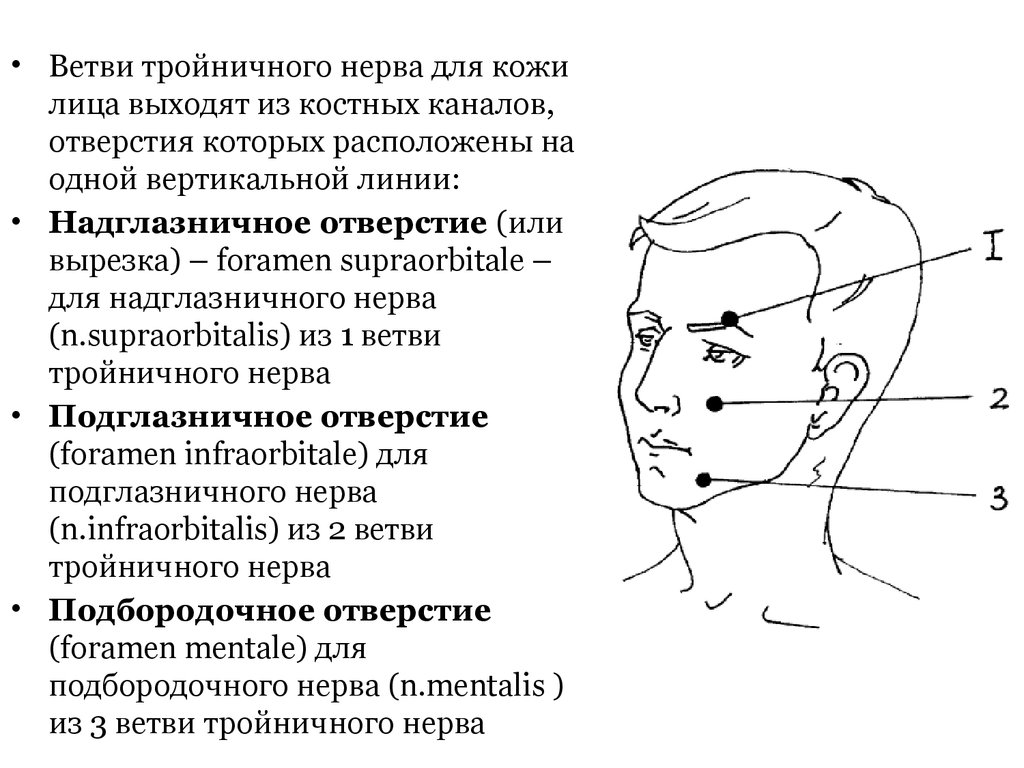

• Ветви тройничного нерва для кожилица выходят из костных каналов,

отверстия которых расположены на

одной вертикальной линии:

• Надглазничное отверстие (или

вырезка) – foramen supraorbitale –

для надглазничного нерва

(n.supraorbitalis) из 1 ветви

тройничного нерва

• Подглазничное отверстие

(foramen infraorbitale) для

подглазничного нерва

(n.infraorbitalis) из 2 ветви

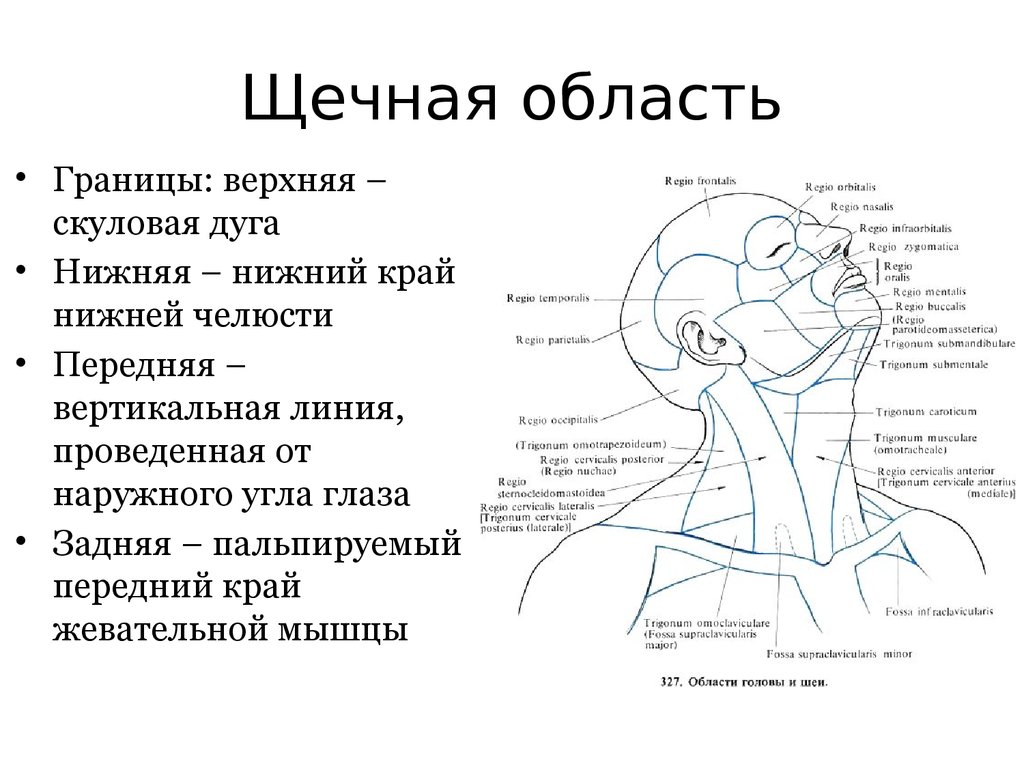

тройничного нерва

• Подбородочное отверстие

(foramen mentale) для

подбородочного нерва (n.mentalis )

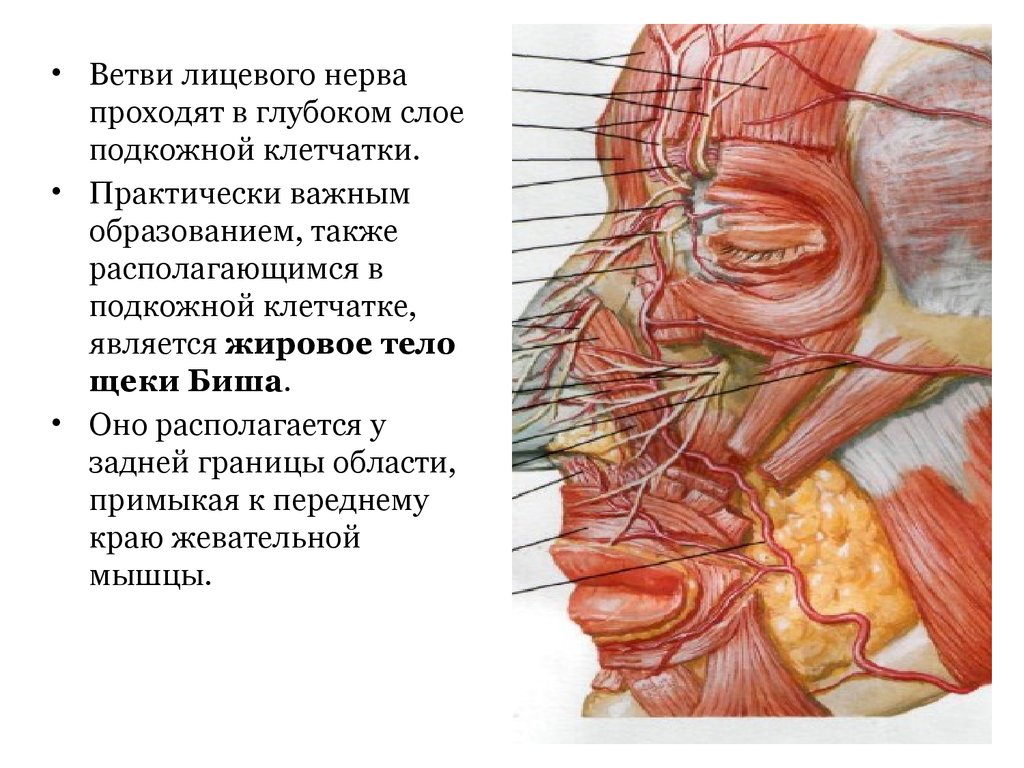

из 3 ветви тройничного нерва

20.

21.

22.

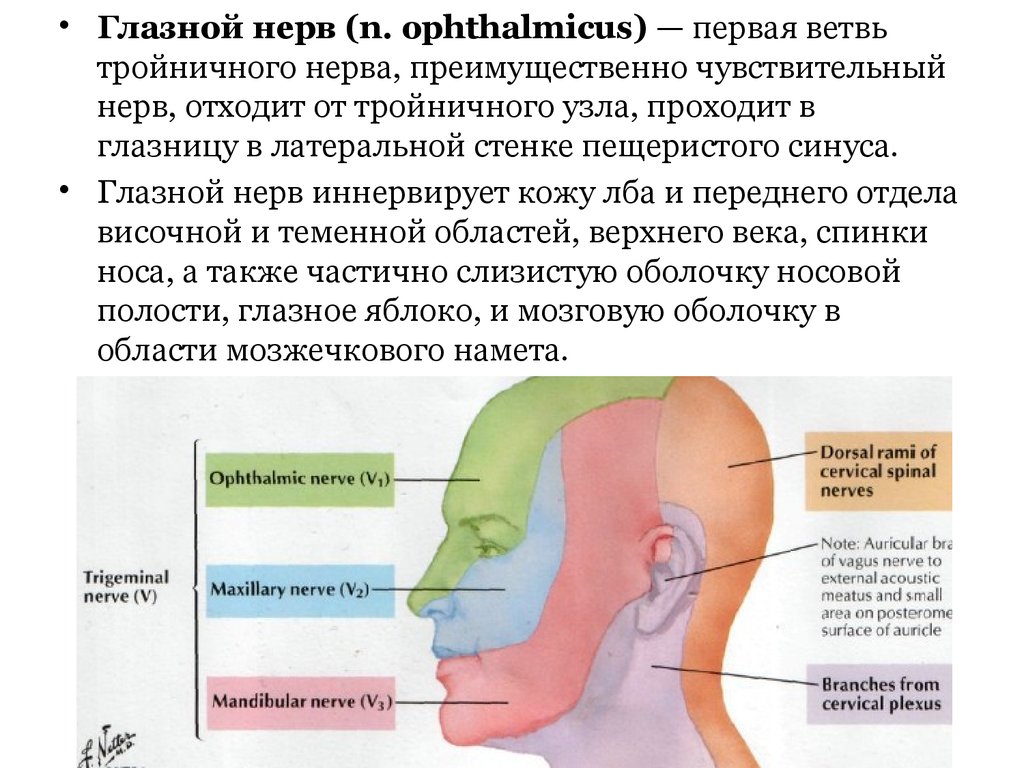

• Глазной нерв (n. ophthalmicus) — первая ветвьтройничного нерва, преимущественно чувствительный

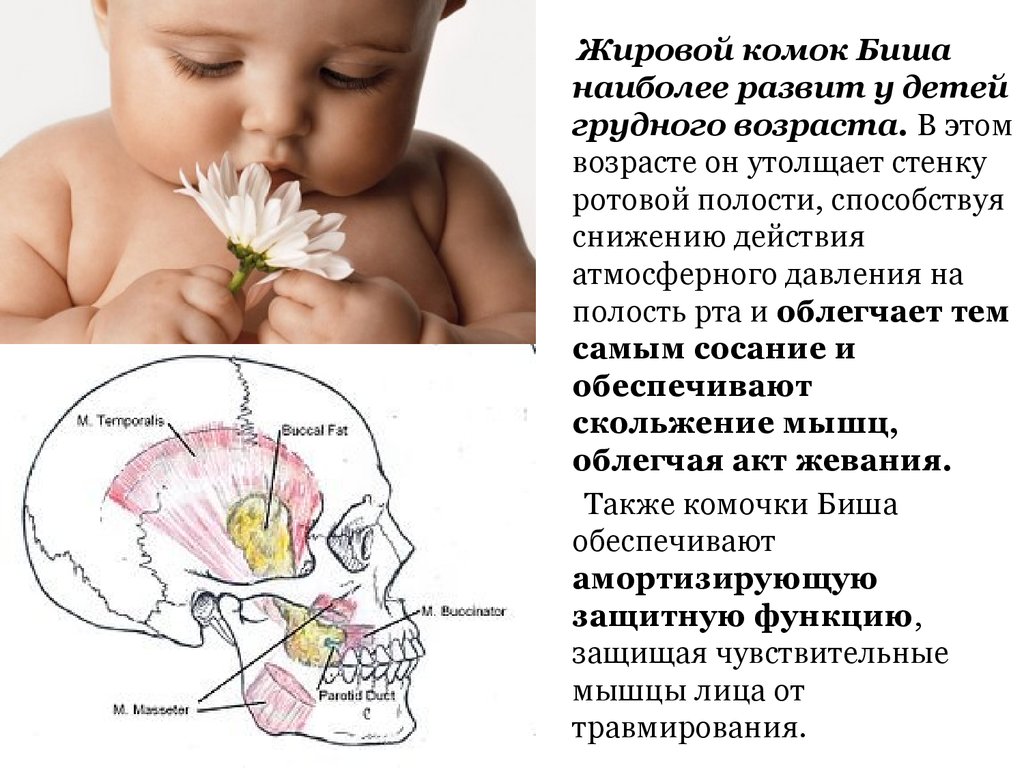

нерв, отходит от тройничного узла, проходит в

глазницу в латеральной стенке пещеристого синуса.

• Глазной нерв иннервирует кожу лба и переднего отдела

височной и теменной областей, верхнего века, спинки

носа, а также частично слизистую оболочку носовой

полости, глазное яблоко, и мозговую оболочку в

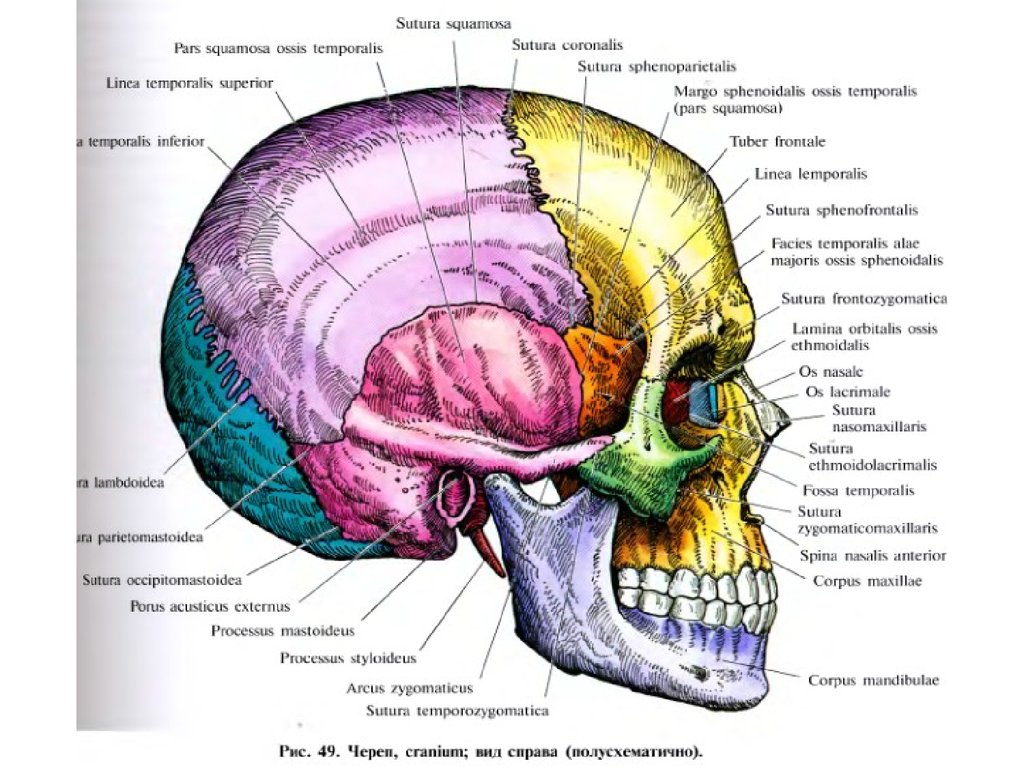

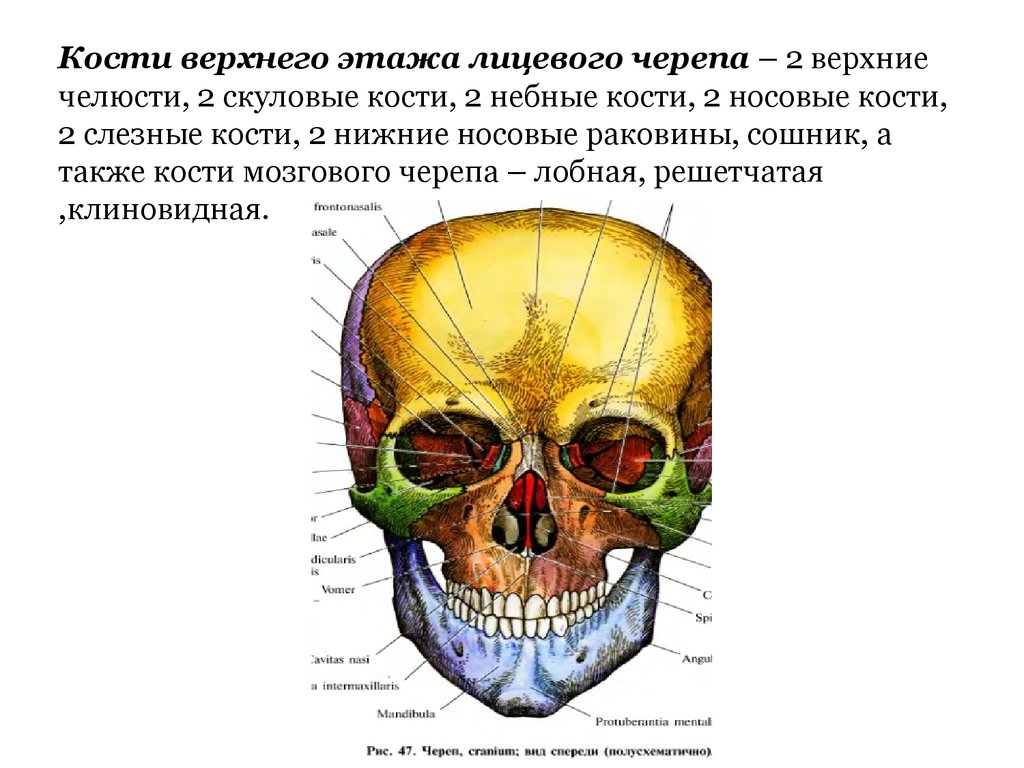

области мозжечкового намета.

23.

• Верхнечелюстной нерв (n. maxillaris) — втораяветвь тройничного нерва иннервирует твердую

мозговую оболочку, кожу нижнего века, наружного

угла глазничной щели, передней части височной

области, верхней части щеки, крыльев носа, кожу и

слизистую оболочку верхней губы, слизистую оболочку

задней и нижней части полости носа, клиновидной

пазухи, нёба, зубы верхней челюсти.

24.

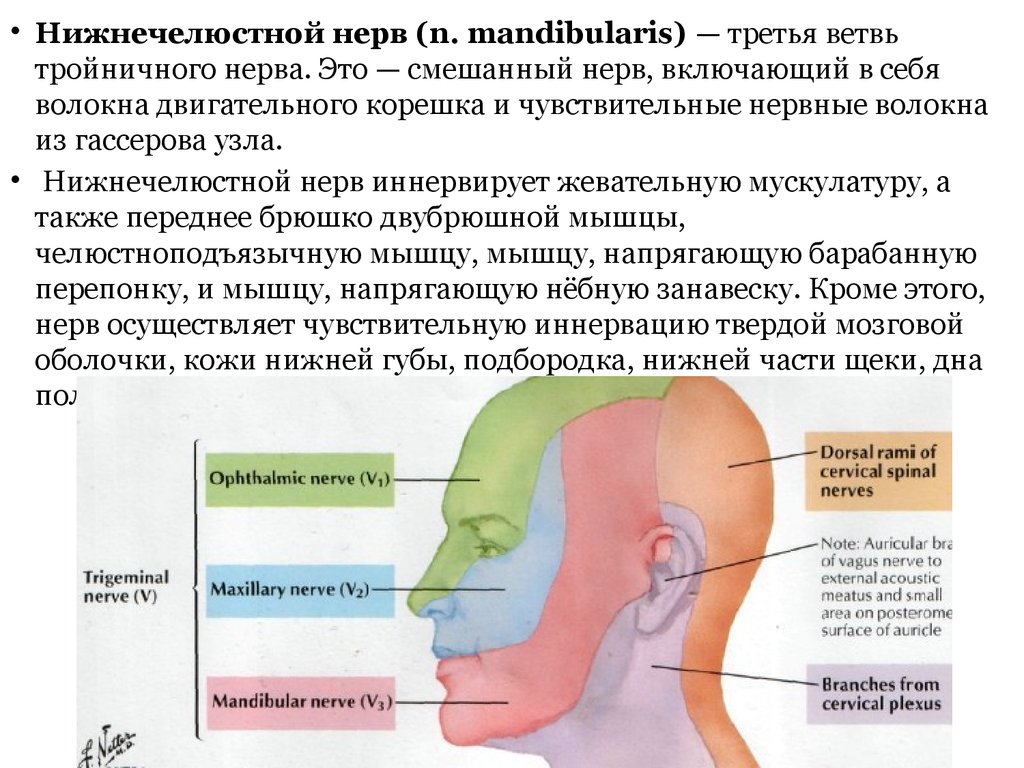

• Нижнечелюстной нерв (n. mandibularis) — третья ветвьтройничного нерва. Это — смешанный нерв, включающий в себя

волокна двигательного корешка и чувствительные нервные волокна

из гассерова узла.

• Нижнечелюстной нерв иннервирует жевательную мускулатуру, а

также переднее брюшко двубрюшной мышцы,

челюстноподъязычную мышцу, мышцу, напрягающую барабанную

перепонку, и мышцу, напрягающую нёбную занавеску. Кроме этого,

нерв осуществляет чувствительную иннервацию твердой мозговой

оболочки, кожи нижней губы, подбородка, нижней части щеки, дна

полости рта, зубов нижней челюсти.

25.

26.

27.

• Поражение ветвей тройничного нерва приводит красстройству всех видов чувствительности по

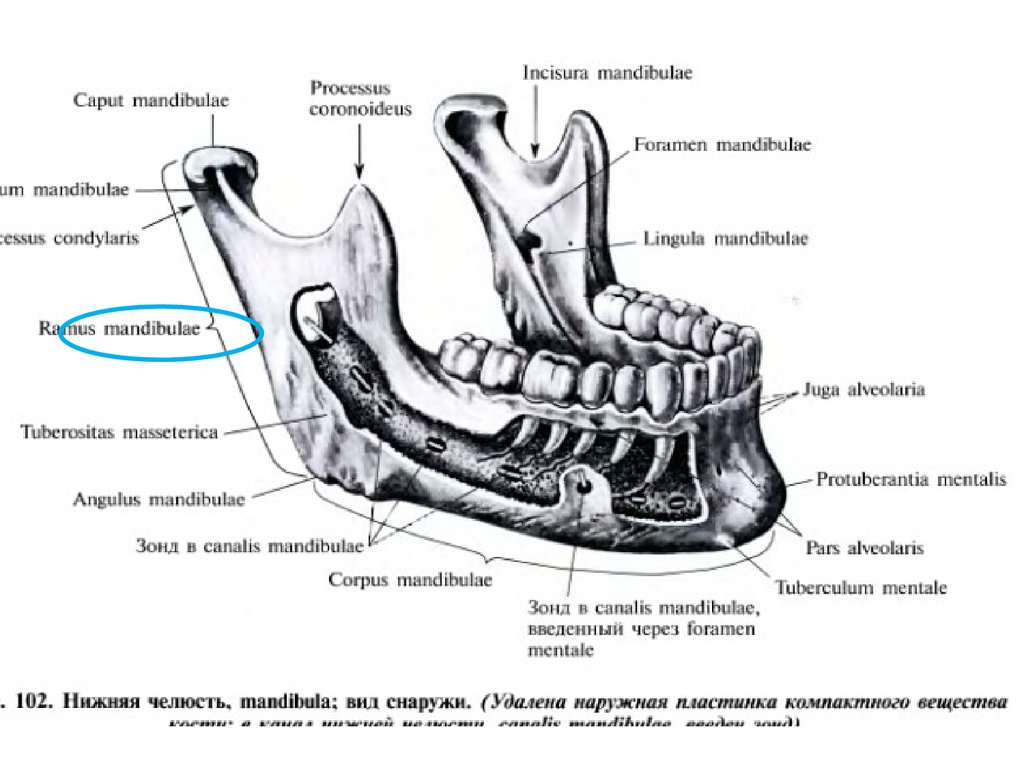

периферическому типу в зоне их распространения.

• Могут наблюдаться анестезии или гипестезии,

гиперестезии, боли.

• Места выхода ветвей тройничного нерва в

надглазничные, подглазничные и

подбородочные отверстия бывают болезненными при

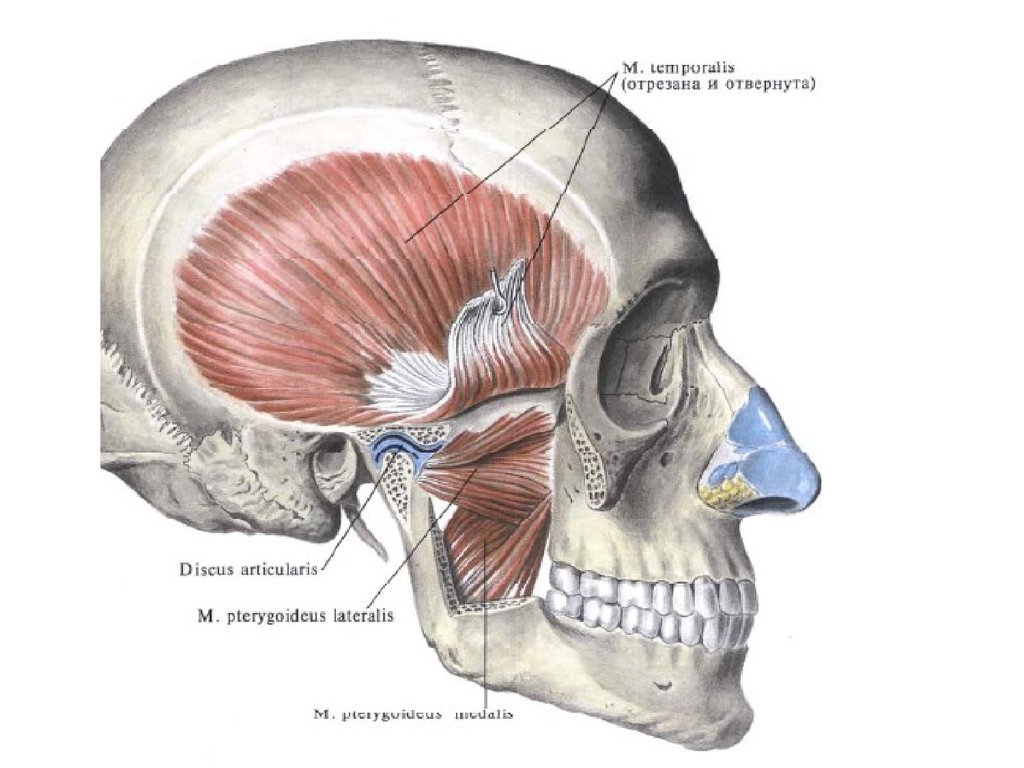

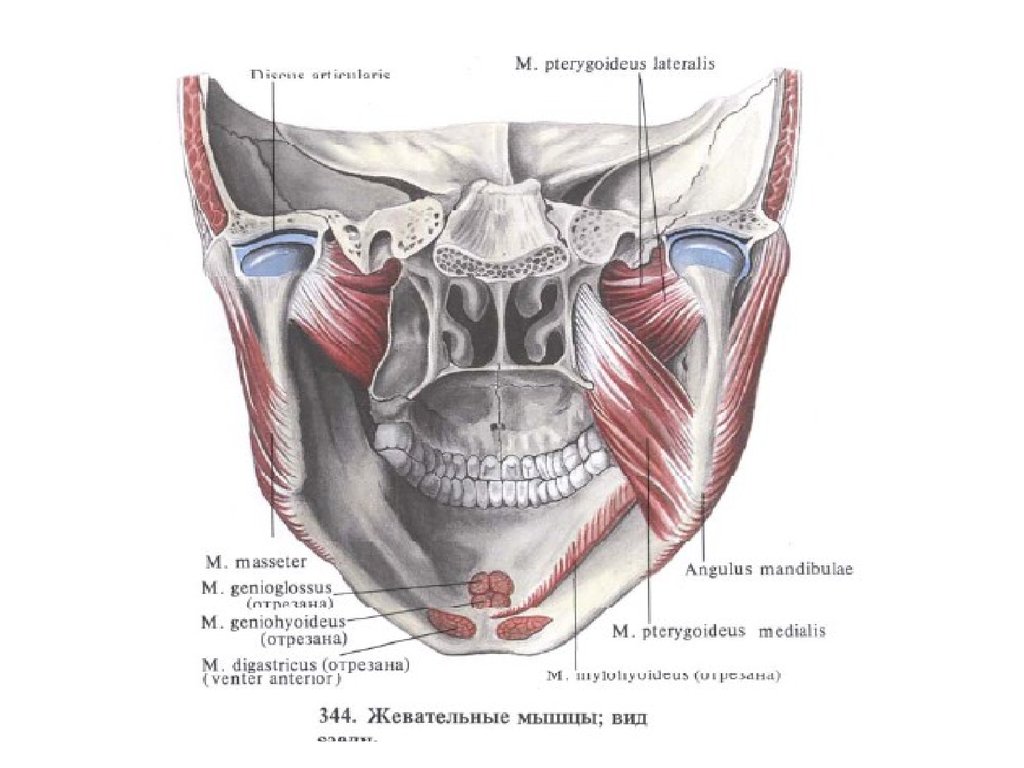

надавливании (болевые точки).

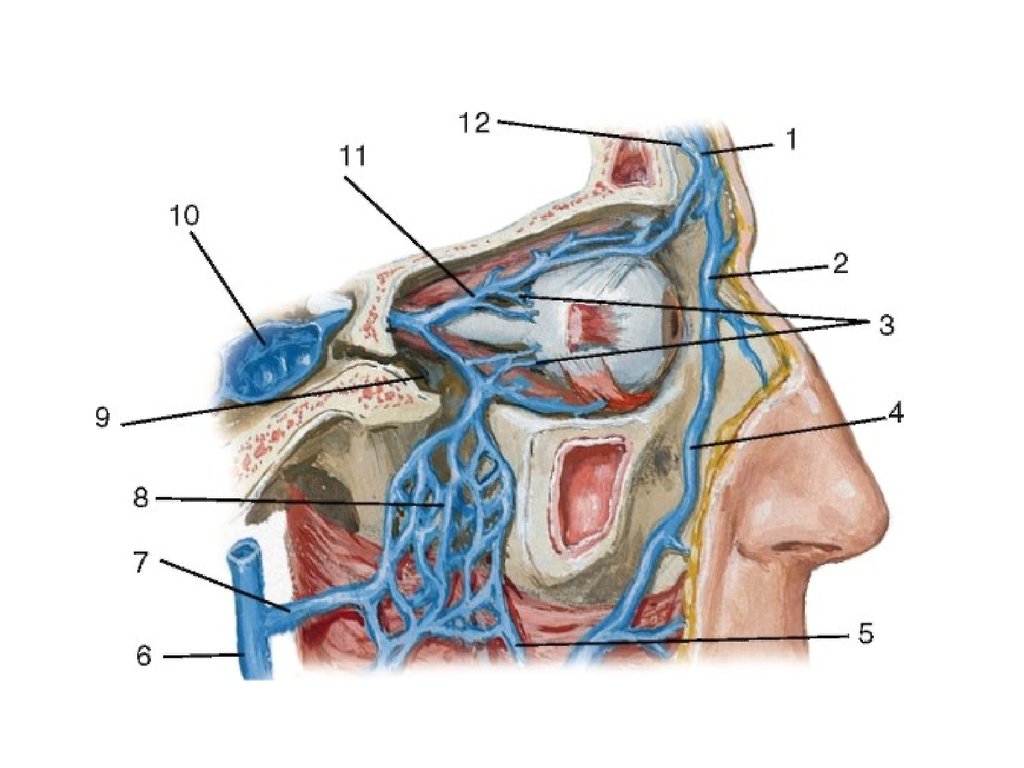

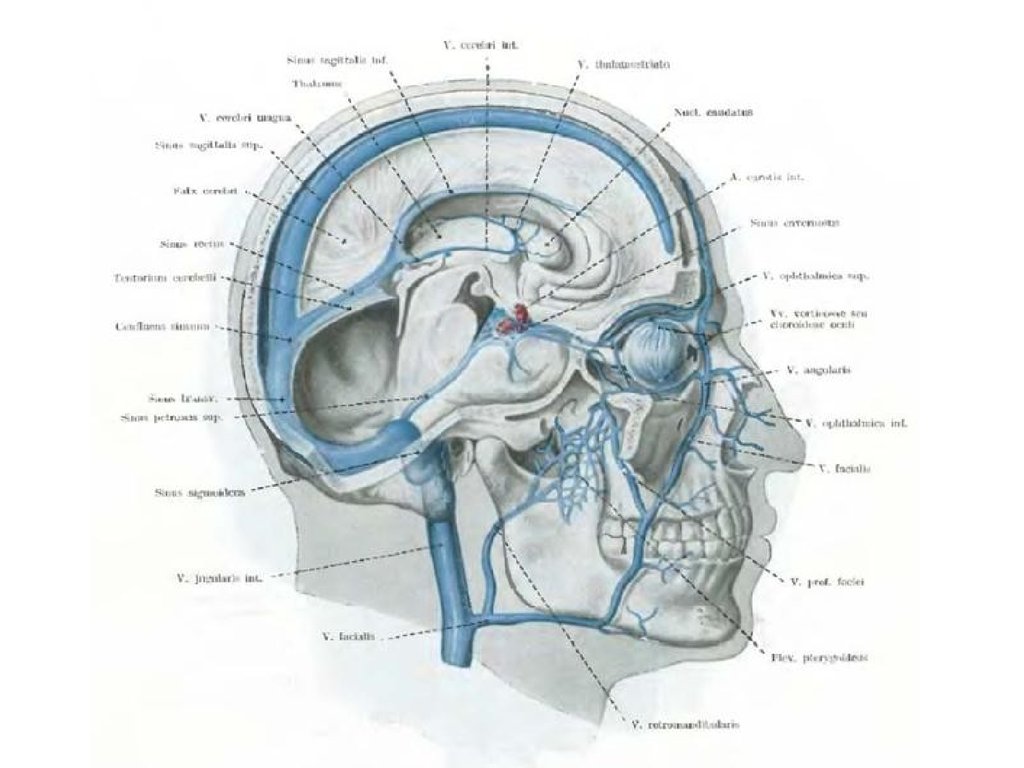

• Это наблюдается при раздражении ветвей тройничного

нерва (невралгия тройничного нерва).

28.

29.

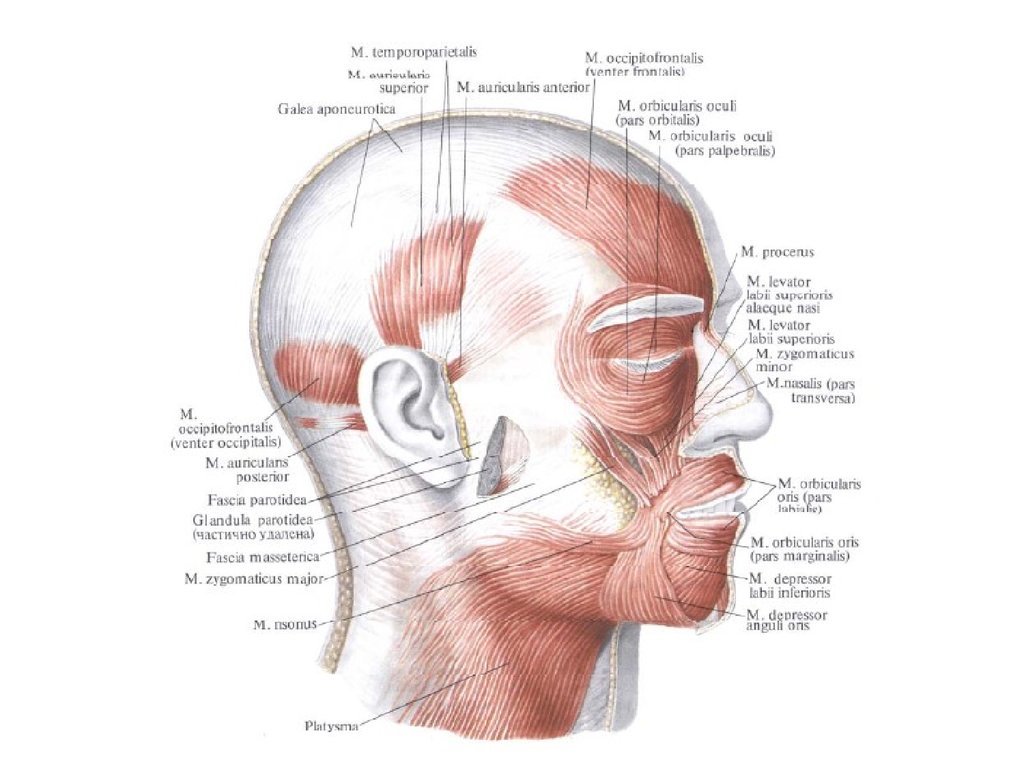

• Мимическую мускулатуру иннервируют ветвилицевого нерва, n.facialis

• Жевательную мускулатуру – 3 ветвь

тройничного нерва, n.mandibularis

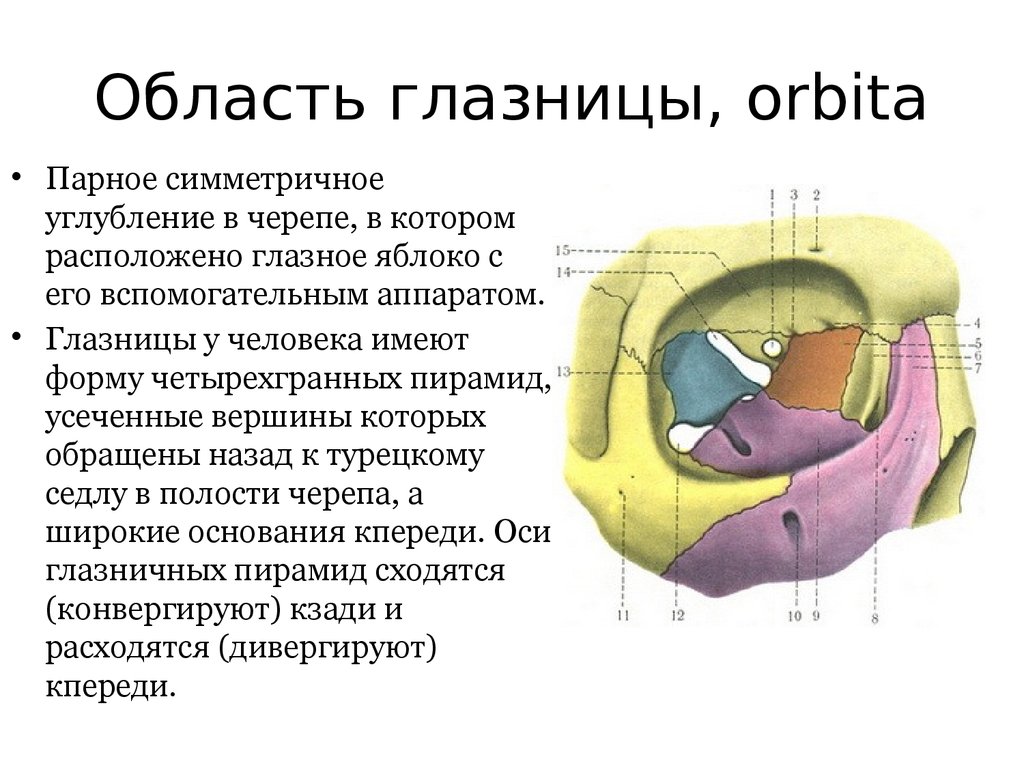

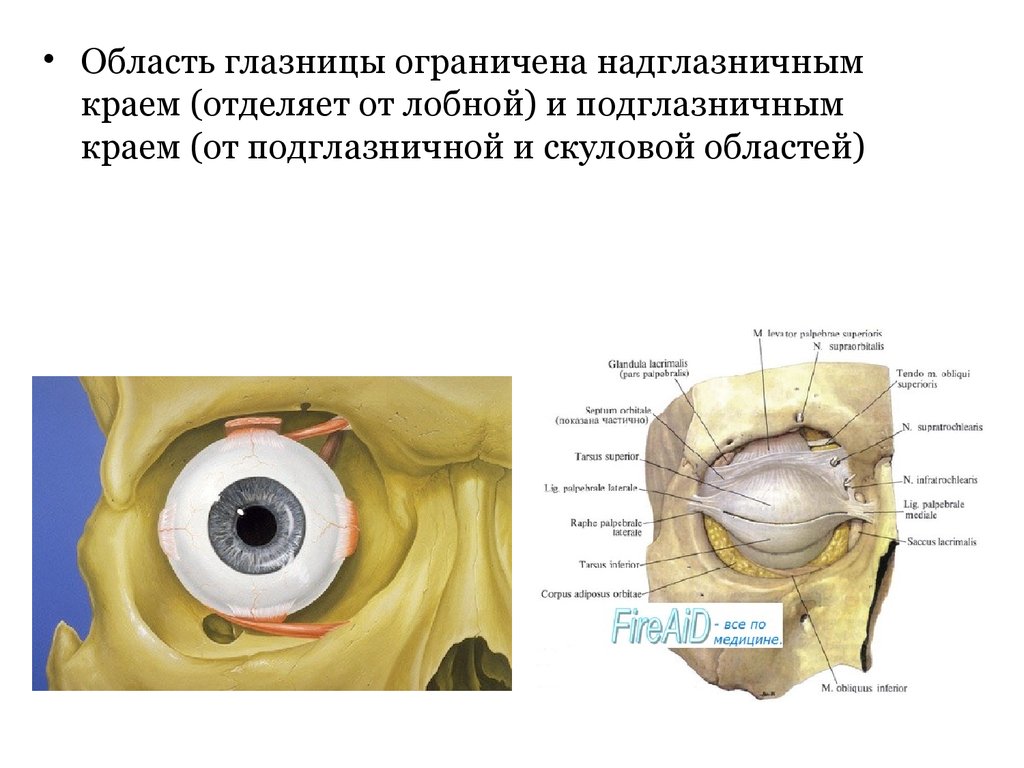

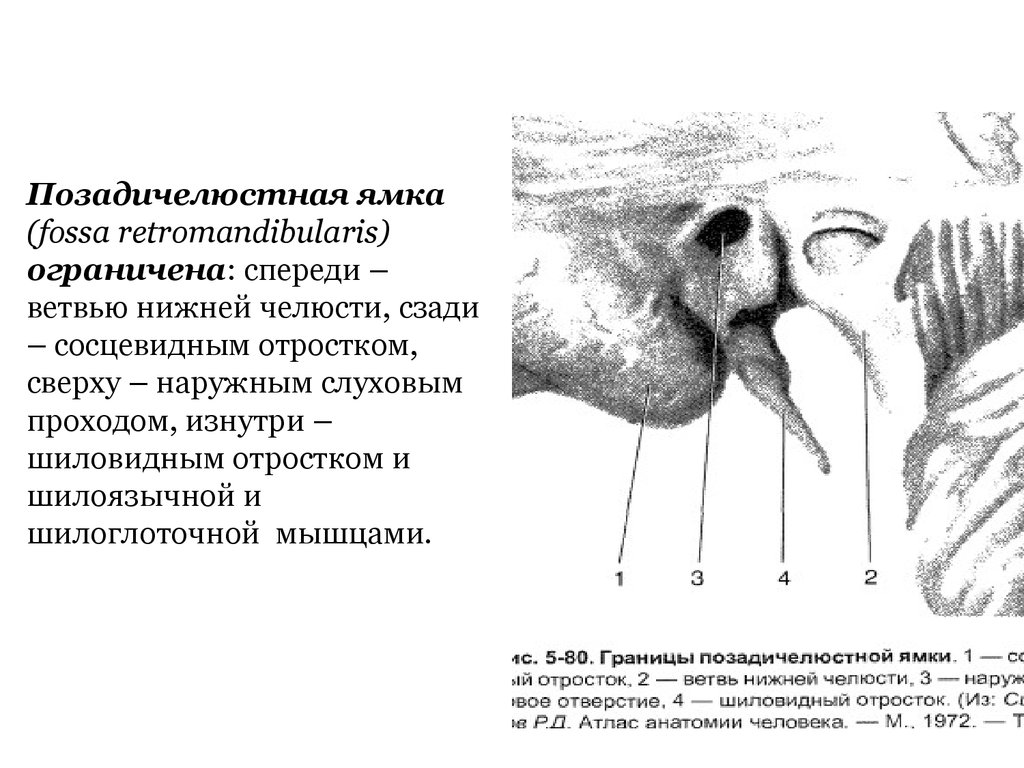

30. Область глазницы, orbita

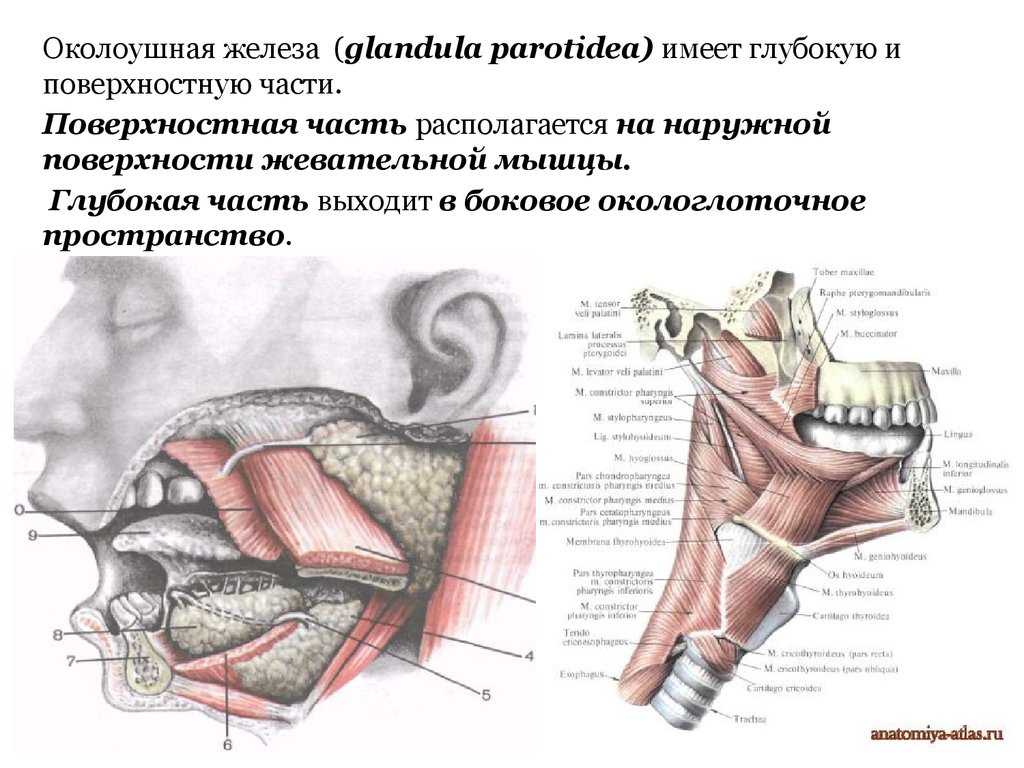

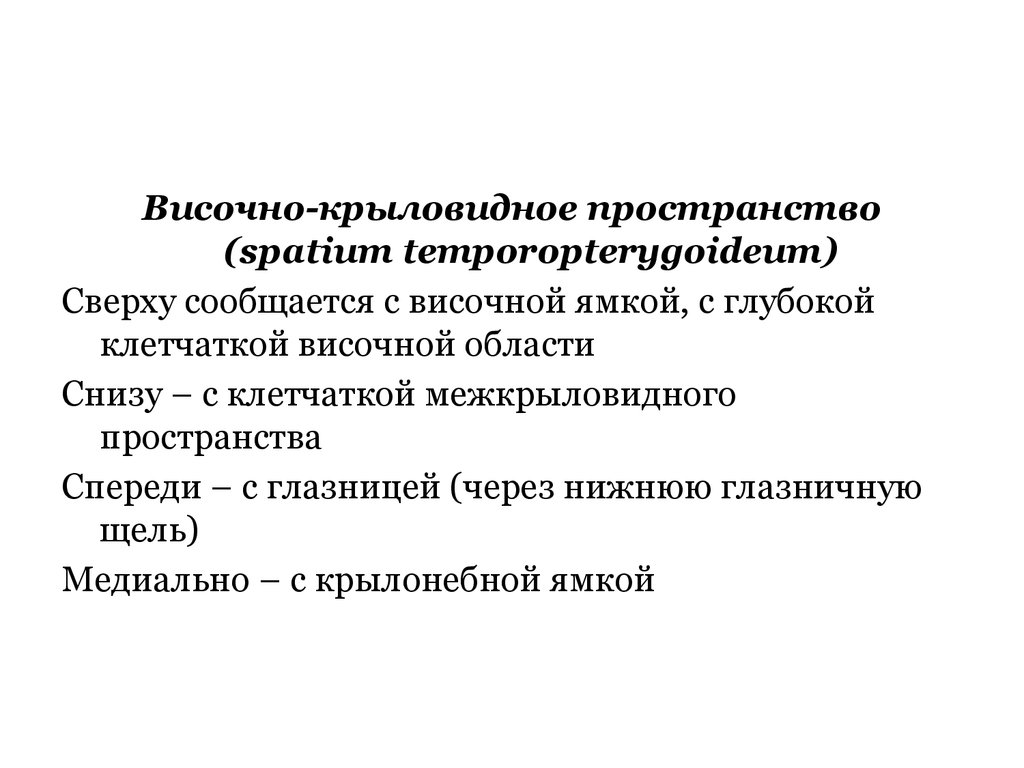

• Парное симметричноеуглубление в черепе, в котором

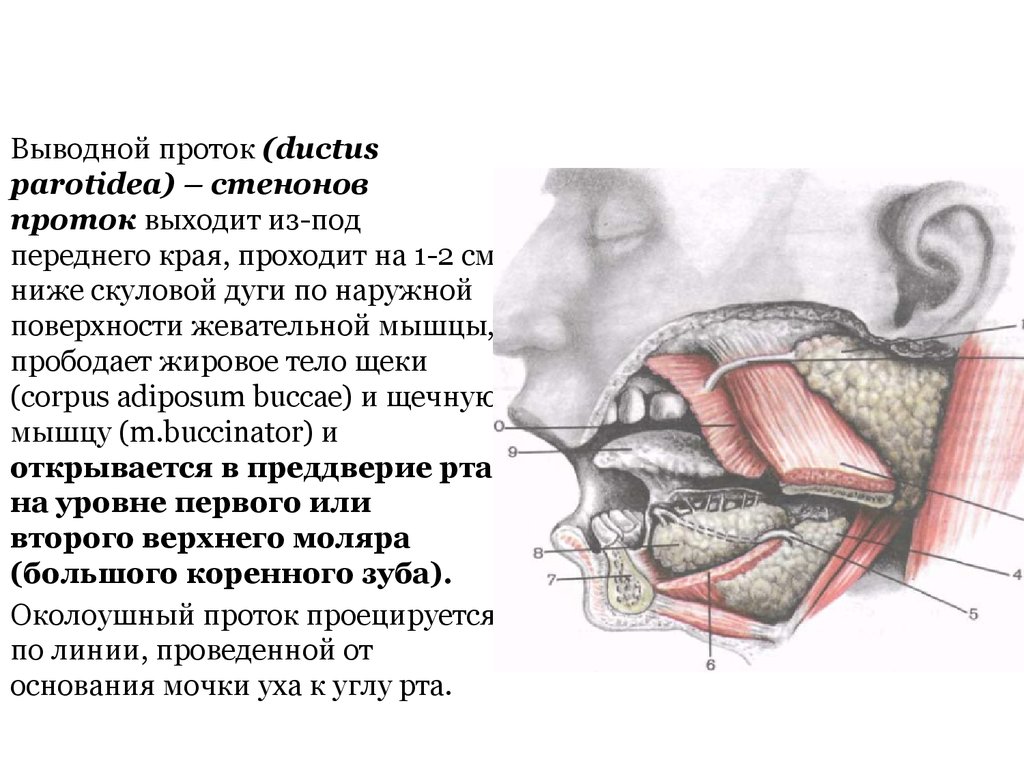

расположено глазное яблоко с

его вспомогательным аппаратом.

• Глазницы у человека имеют

форму четырехгранных пирамид,

усеченные вершины которых

обращены назад к турецкому

седлу в полости черепа, а

широкие основания кпереди. Оси

глазничных пирамид сходятся

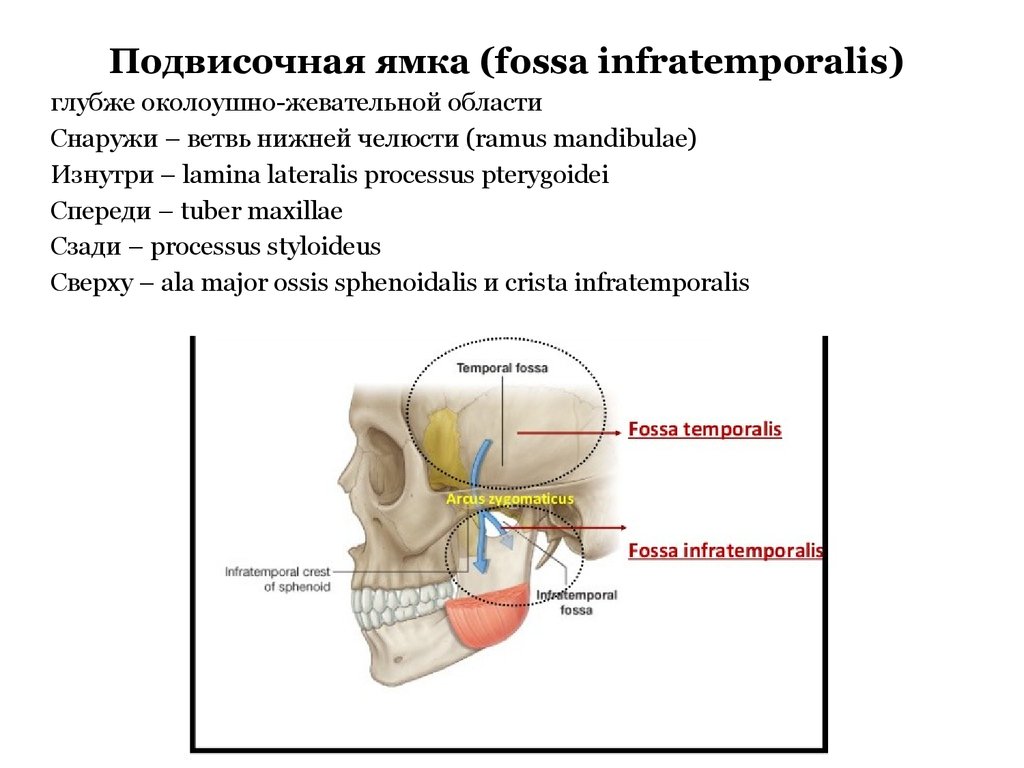

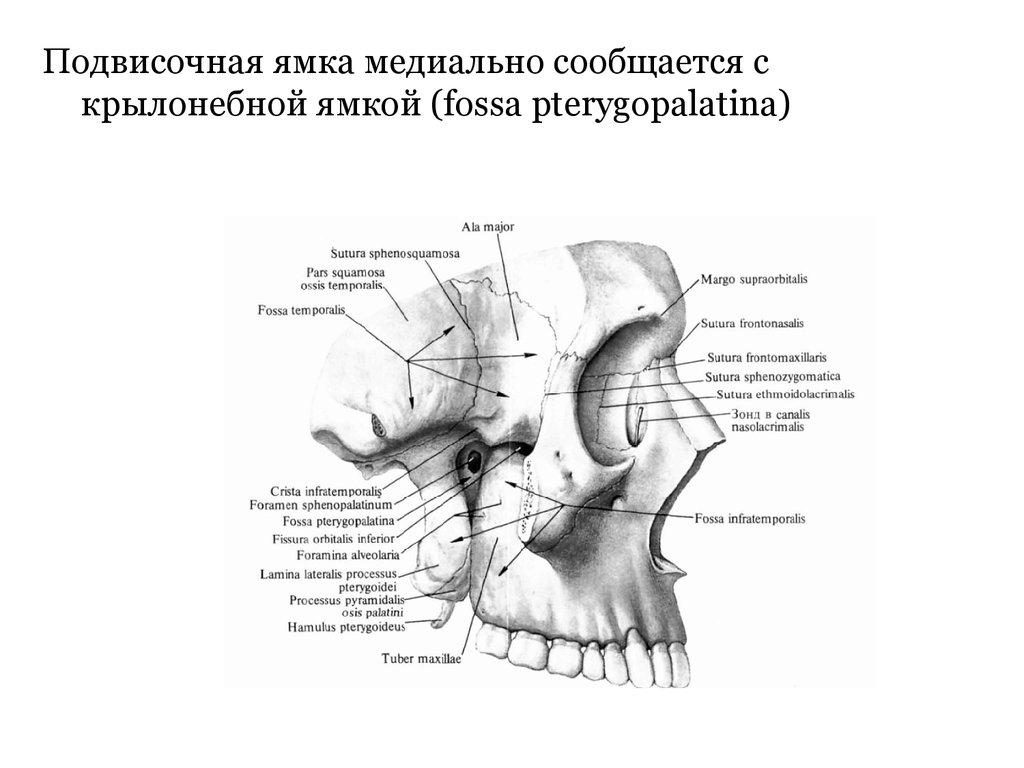

(конвергируют) кзади и

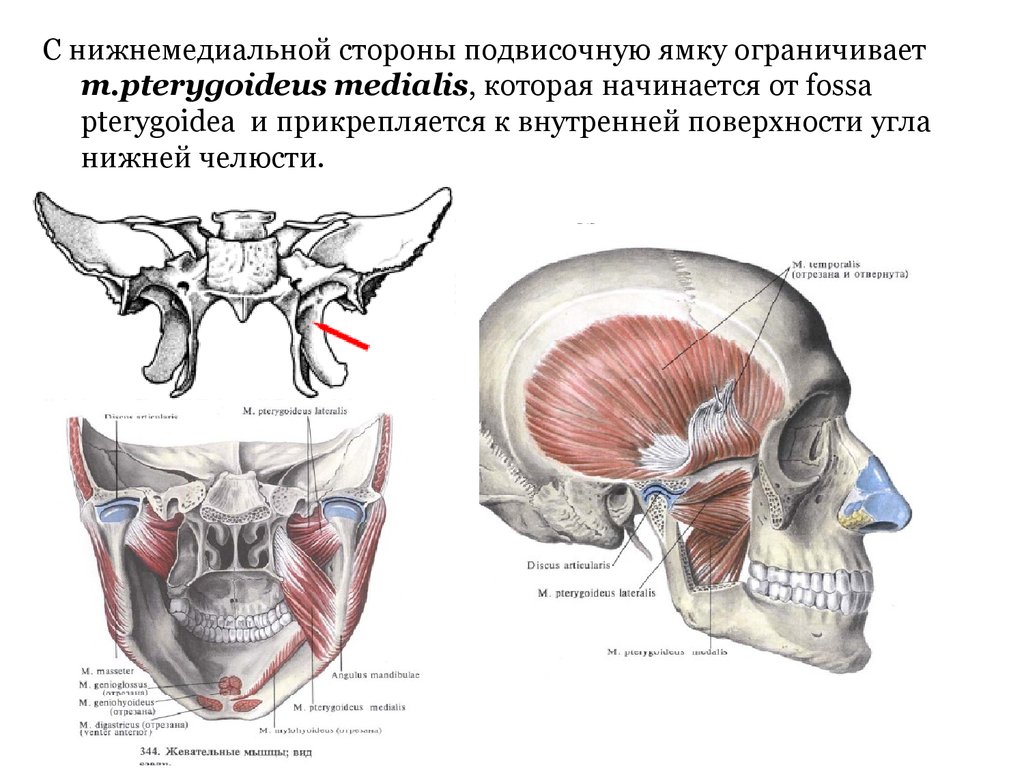

расходятся (дивергируют)

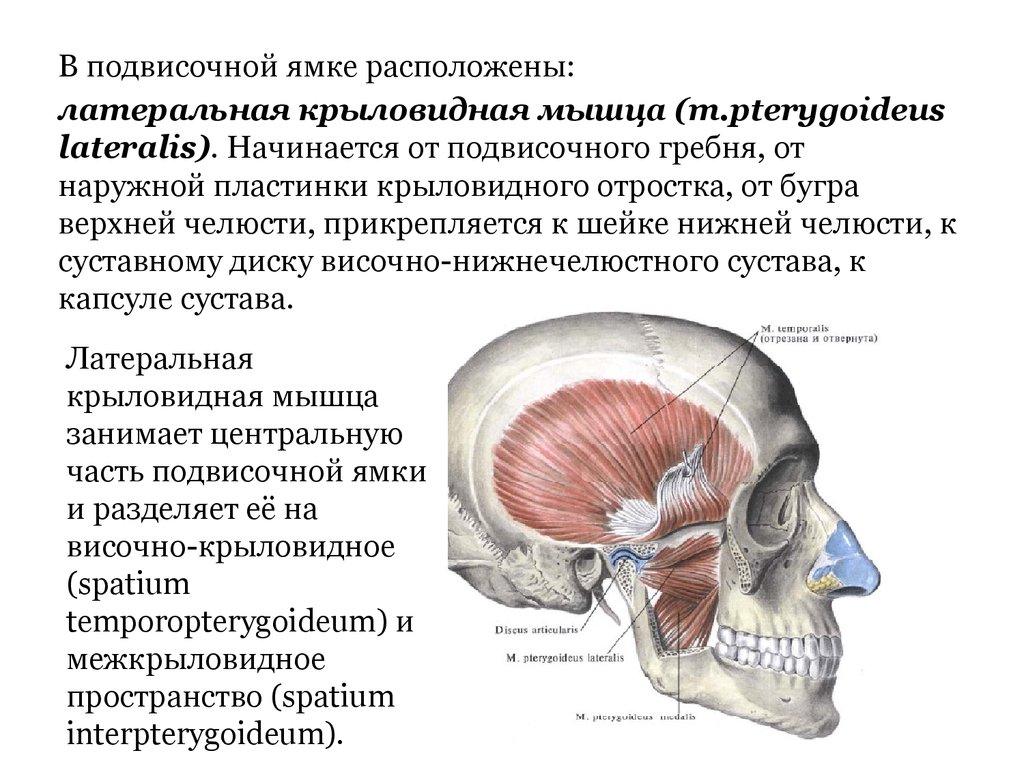

кпереди.

31.

• Средние размеры глазницы: глубина увзрослого человека от 4 до 5 см, ширина у

входа в неё составляет около 4 см, а высота не

превышает 3,5-3,75 см.

32.

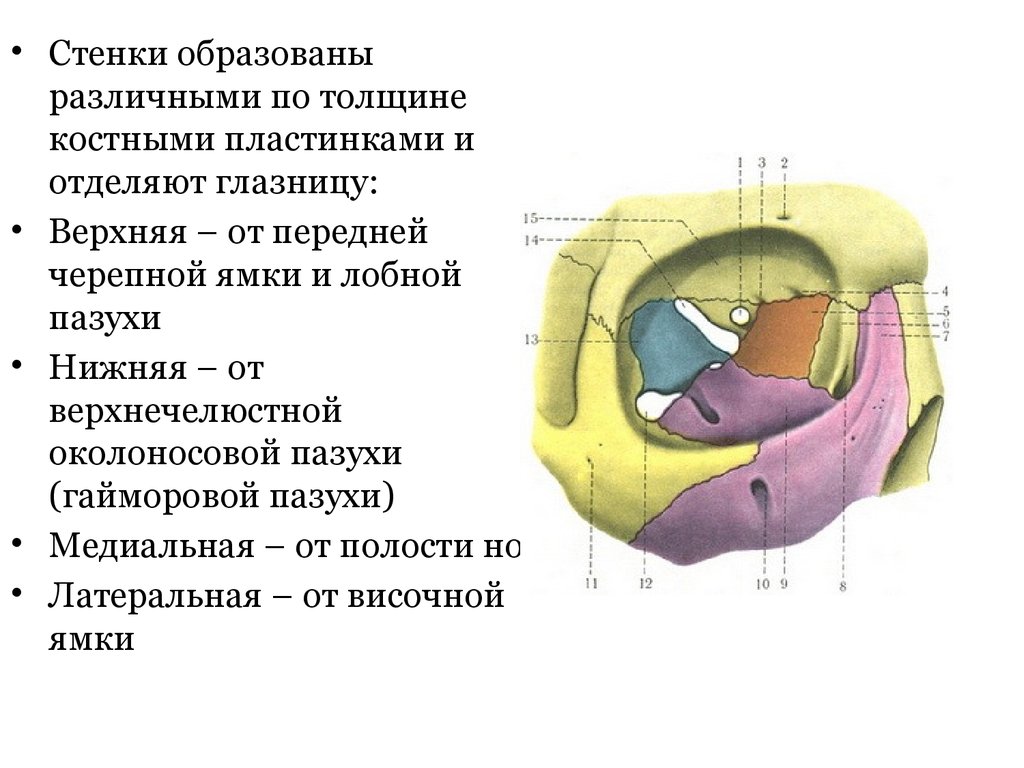

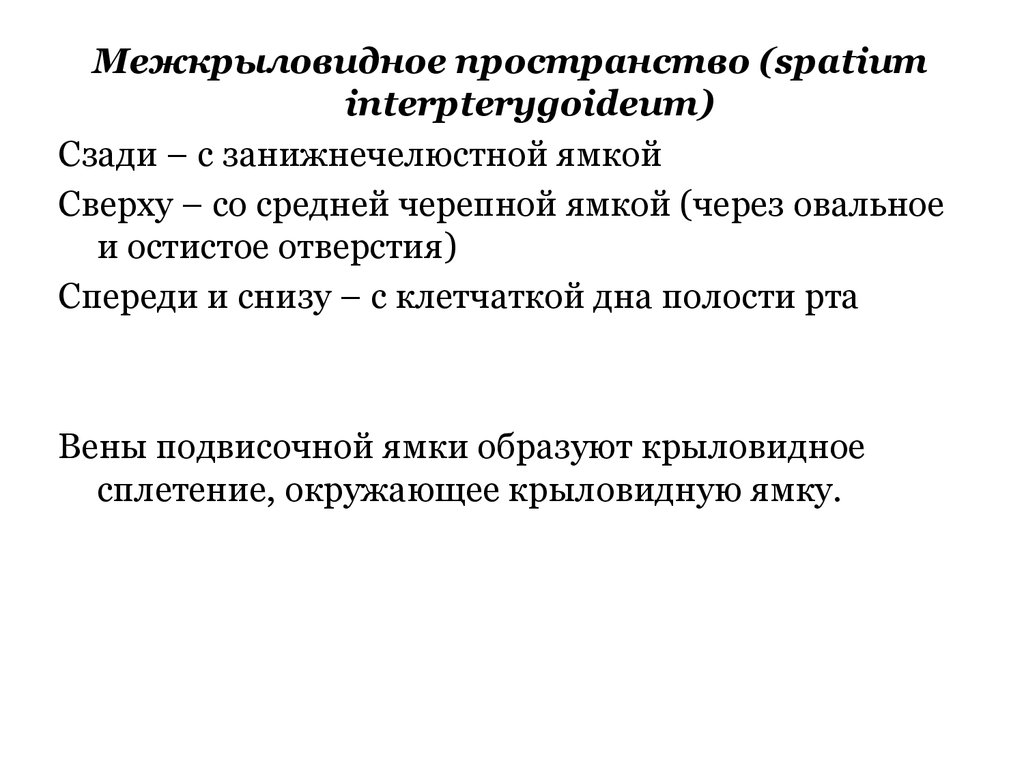

• Стенки образованыразличными по толщине

костными пластинками и

отделяют глазницу:

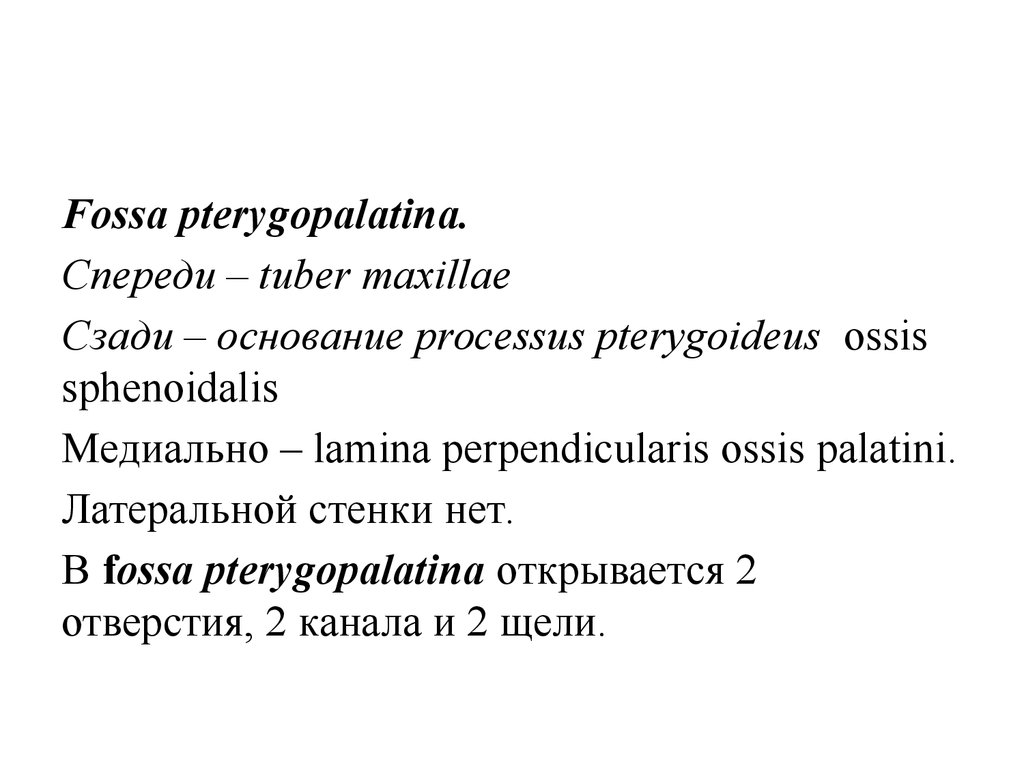

• Верхняя – от передней

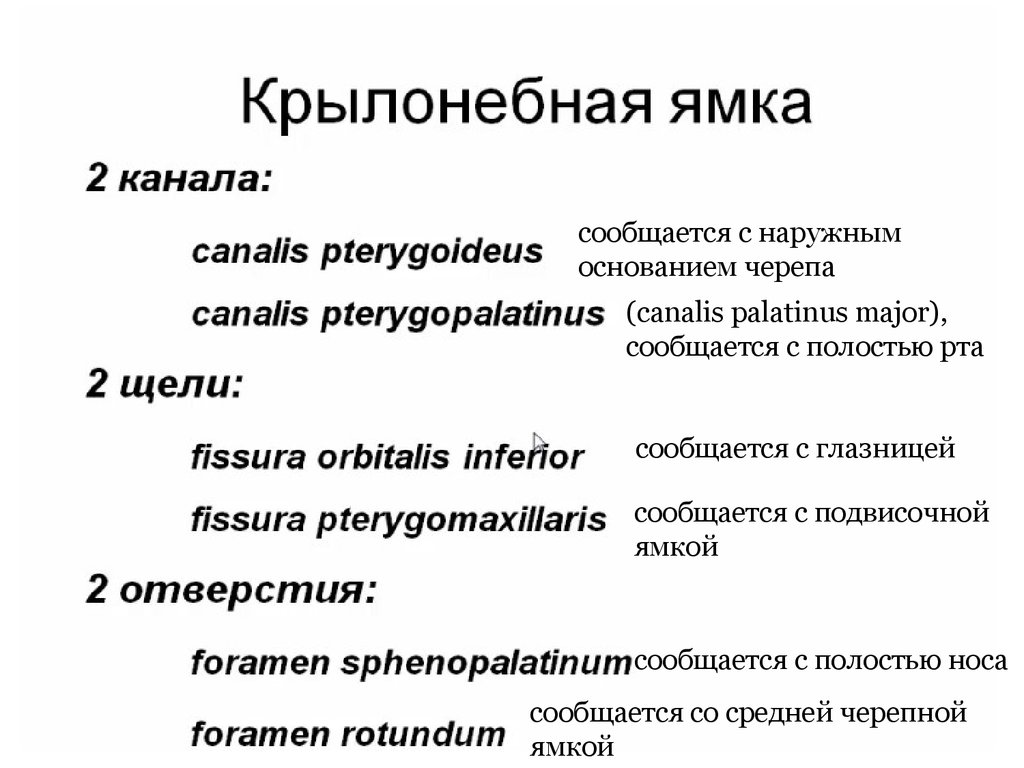

черепной ямки и лобной

пазухи

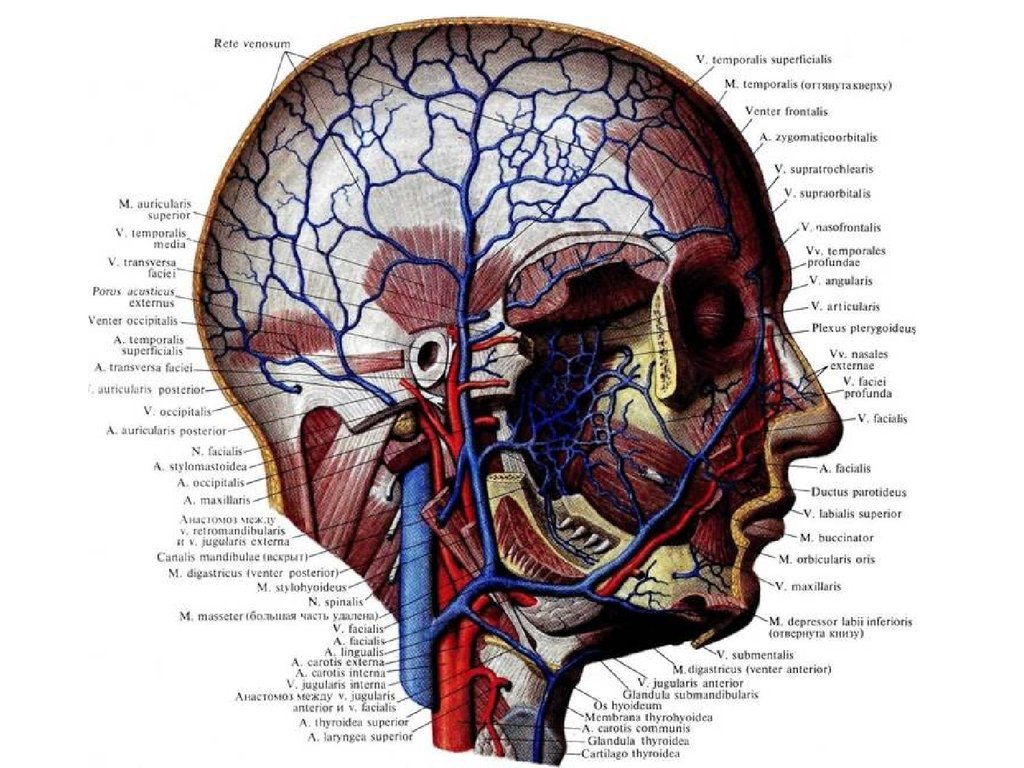

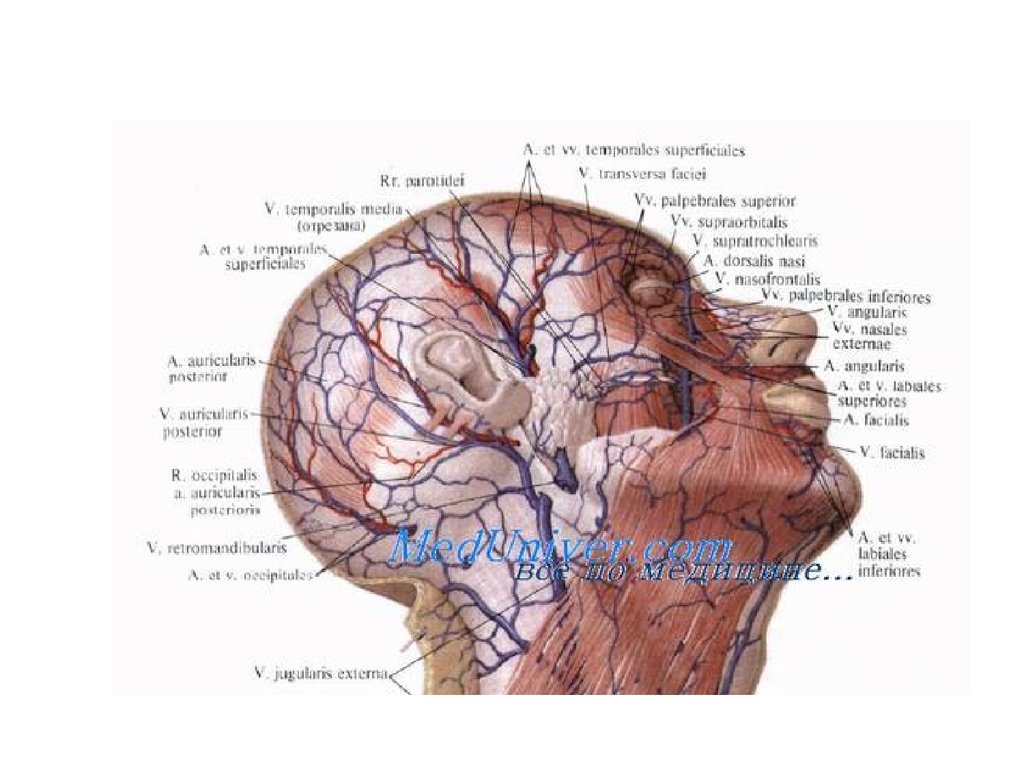

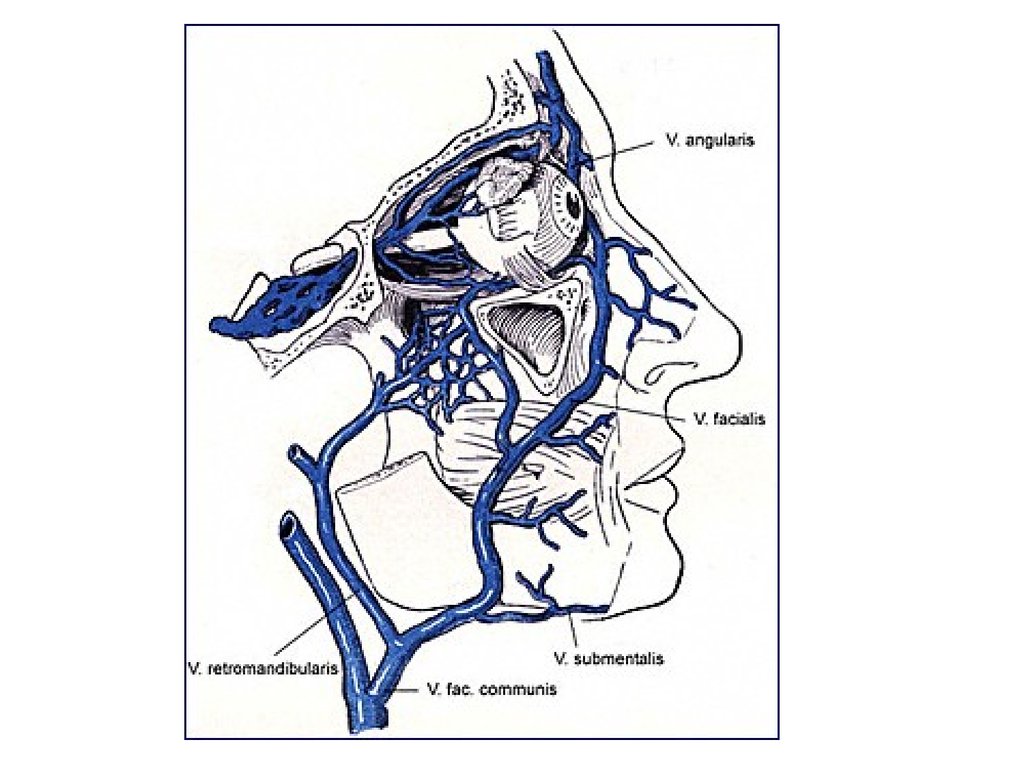

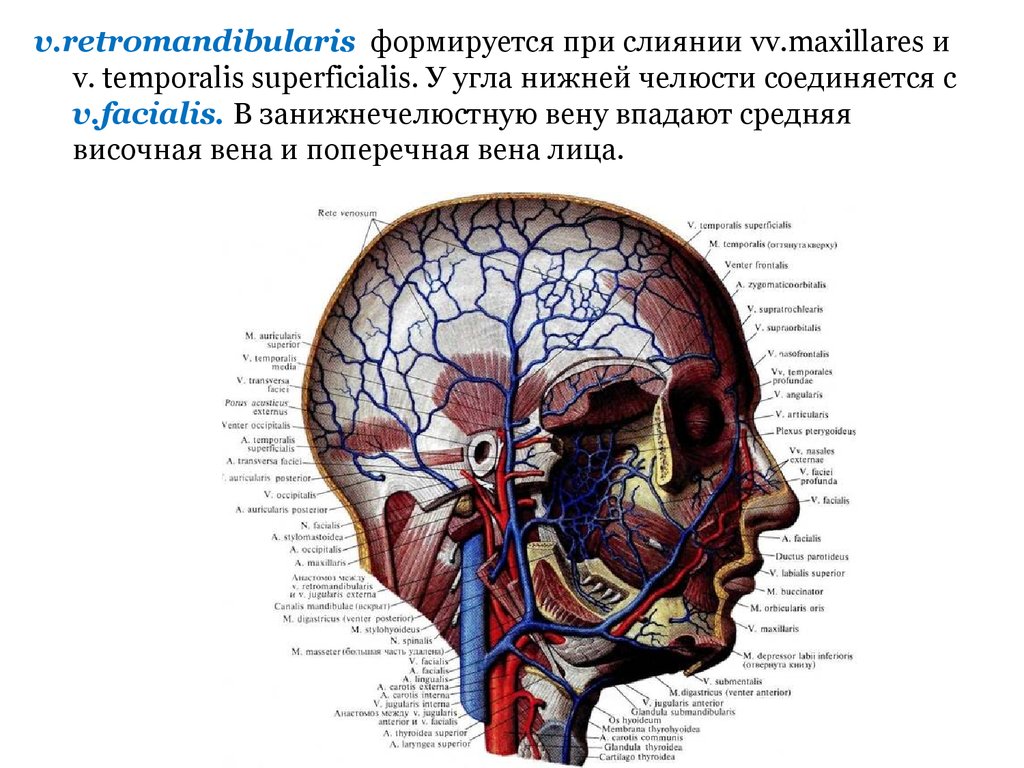

• Нижняя – от

верхнечелюстной

околоносовой пазухи

(гайморовой пазухи)

• Медиальная – от полости носа

• Латеральная – от височной

ямки

33.

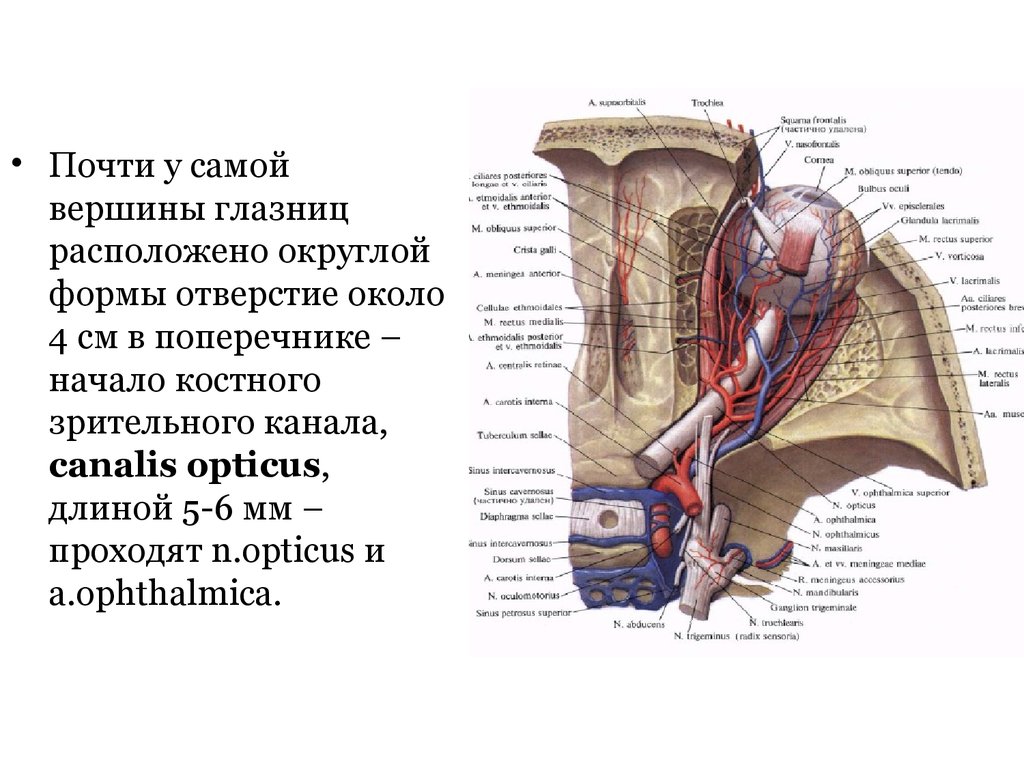

• Почти у самойвершины глазниц

расположено округлой

формы отверстие около

4 см в поперечнике –

начало костного

зрительного канала,

canalis opticus,

длиной 5-6 мм –

проходят n.opticus и

a.ophthalmica.

34.

• В глубине глазницы, на границе между её верхнейи наружной стенками, рядом с canalis opticus,

имеется верхняя глазничная щель, fissura

orbitalis superior, соединяющая полость

глазницы с полостью черепа (средней черепной

ямкой). В ней проходят:

• N.ophthalmicus

• N.oculomotorius

• N.abducens

• N.trochlearis

• V.ophthalmica superior et inferior

35.

36.

• На границе между наружной и нижней стенкамиглазницы расположена fissura orbitalis inferior,

ведущая из полости глазницы в крыловиднонебную и подвисочную ямку. Через неё проходят:

• N.infraorbitalis вместе с одноименными артерией и

веной

• N.zygomaticotemporalis

• N.zygomaticofacialis

• Венозные анастомозы между венами глазниц и

венозным сплетением крыловидно-небной ямки.

37.

38.

• На внутренней стенке глазниц расположеныпередние и задние решетчатые отверстия,

служащие для прохождения одноименных нервов,

артерий и вен из глазниц в лабиринты решетчатой

кости и полость носа.

39.

40.

• В толще нижней стенки глазниц пролегаетнижнеглазничная борозда, sulcus

infraorbitalis, переходящая кпереди в

одноименный канал, открывающийся на

лицевой поверхности соответствующим

отверстием, foramen infraorbitale. Этот

канал служит для прохождения

нижнеглазничного нерва с одноименными

артерией и веной.

41.

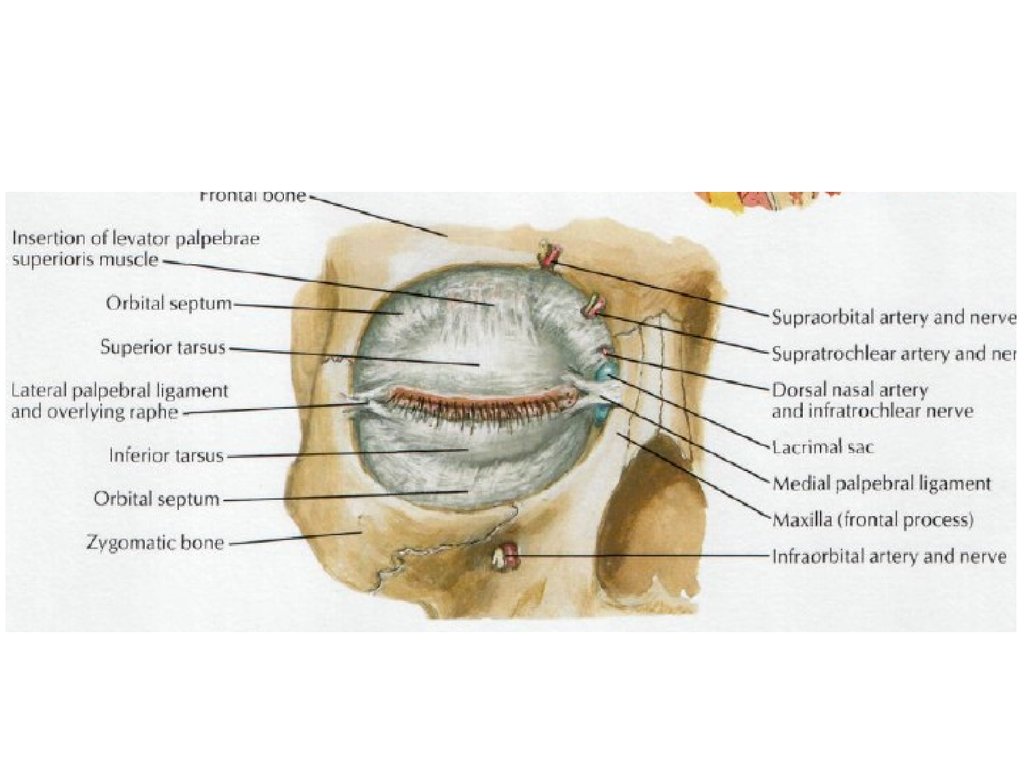

• Вход в глазницу ограничен костными краями изакрыт глазничной перегородкой, septum orbitale,

которая разделяет область век и собственно

глазницу.

42.

43.

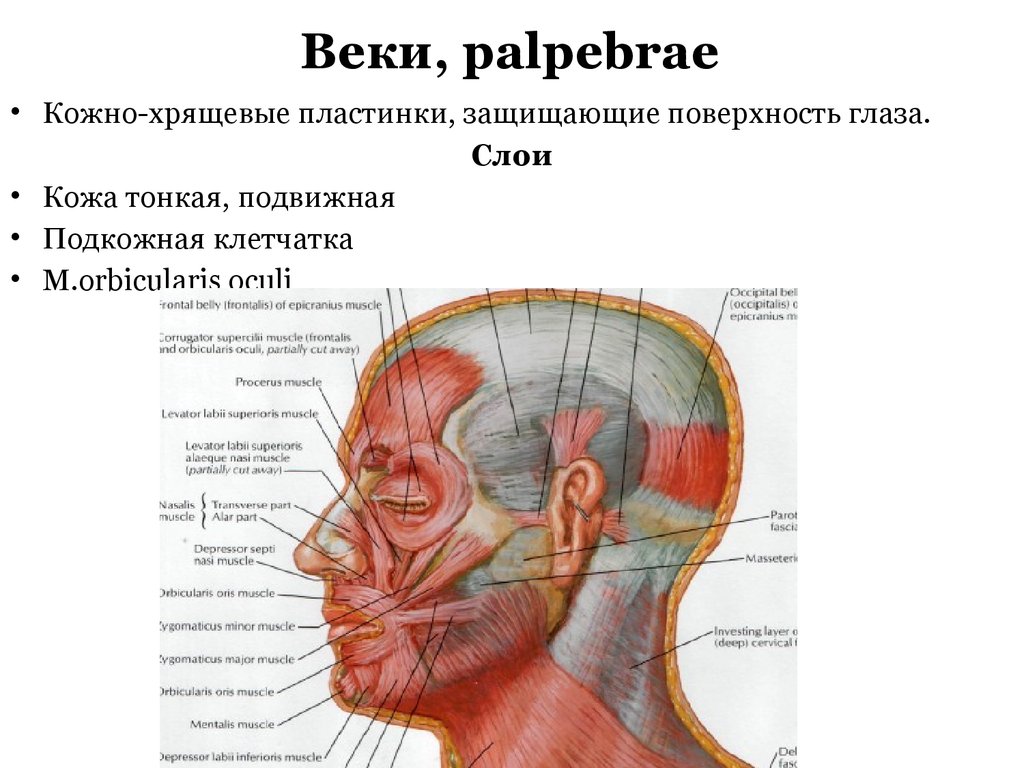

44. Веки, palpebrae

• Кожно-хрящевые пластинки, защищающие поверхность глаза.Слои

• Кожа тонкая, подвижная

• Подкожная клетчатка

• M.orbicularis oculi

45.

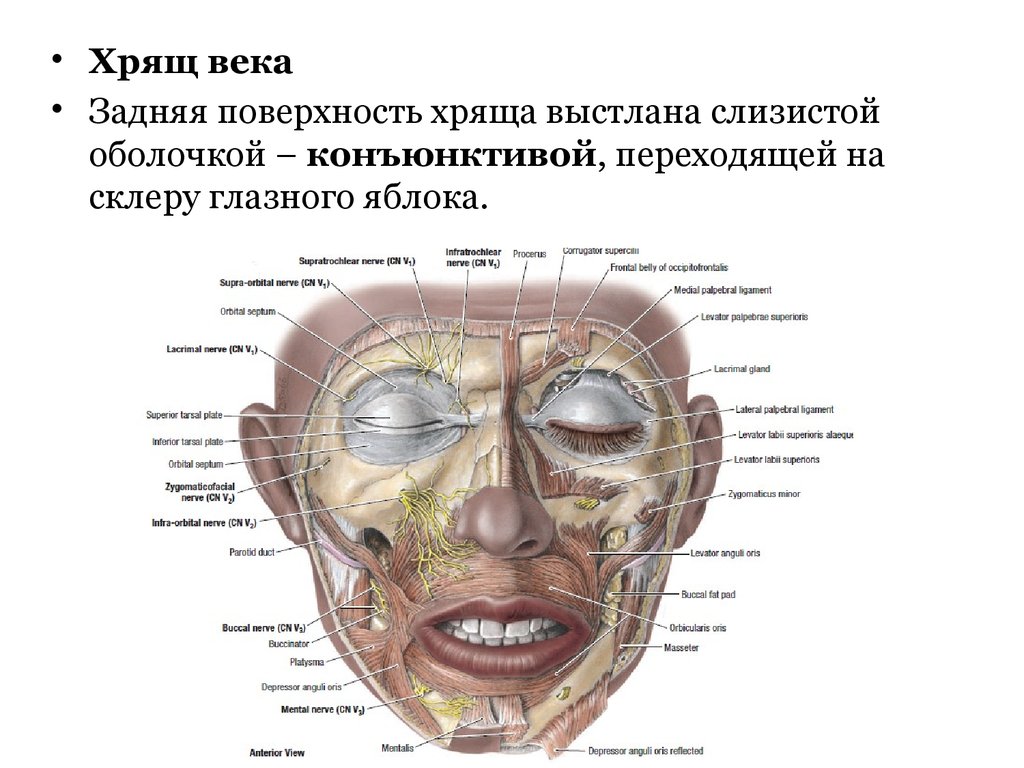

• Хрящ века• Задняя поверхность хряща выстлана слизистой

оболочкой – конъюнктивой, переходящей на

склеру глазного яблока.

46.

47.

48.

• Места перехода конъюнктивы с век на склеруобразуют верхний и нижний своды конъюнктивы.

Нижний свод можно осмотреть, оттянув веко

книзу. Для осмотра верхнего свода конъюнктивы

надо вывернуть верхнее веко.

49.

• Передний край век имеет ресницы, в основаниикоторых расположены сальные железы.

• Гнойное воспаление этих желез известно как

ячмень.

50.

• Ближе к заднему краю век видны отверстиясальных, или меймобиевых желез, заложенных

в толще хрящей век.

• Свободные края век у латерального и медиального

углов глазной щели образуют углы,

фиксированные к костям глазницы связками.

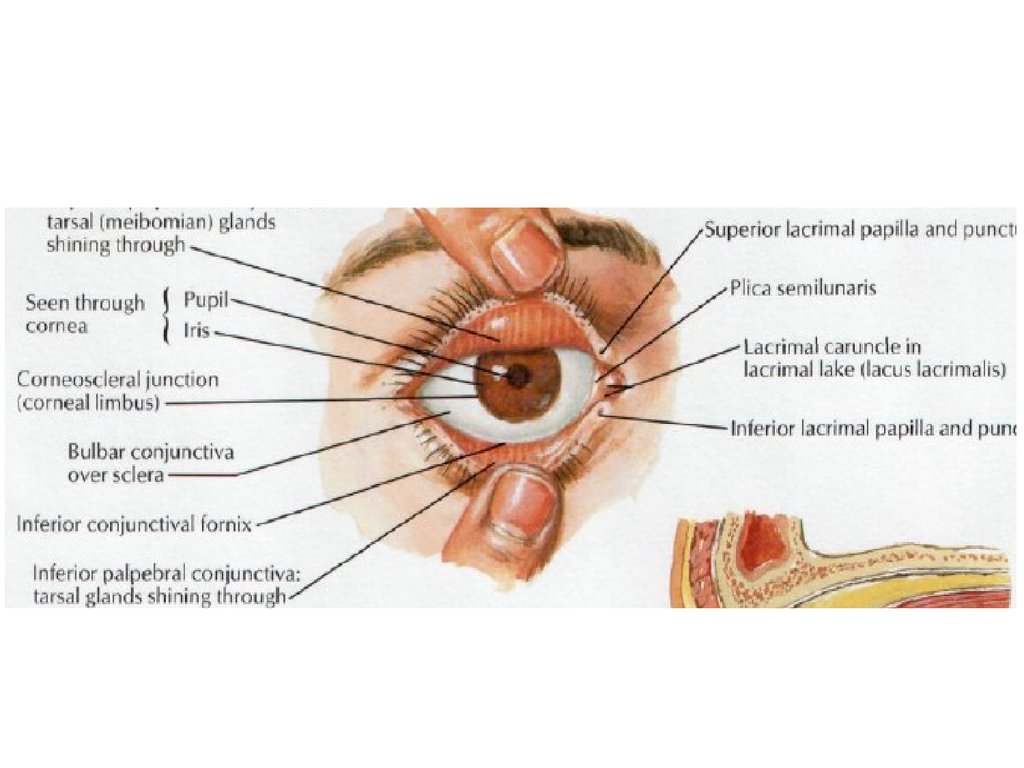

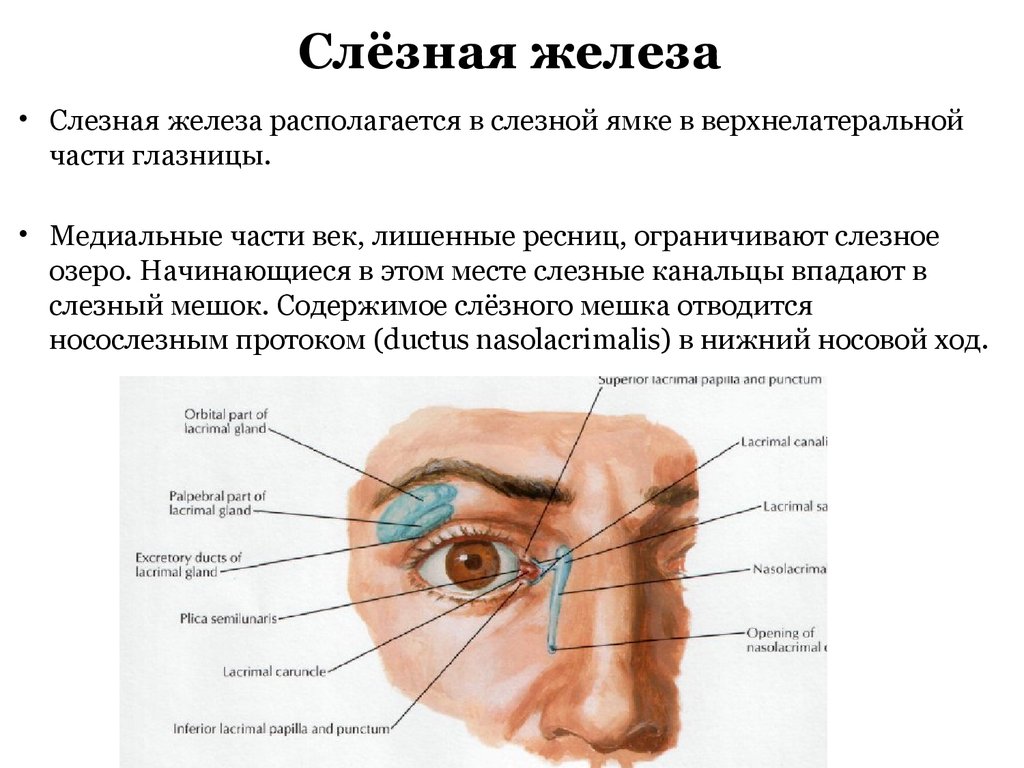

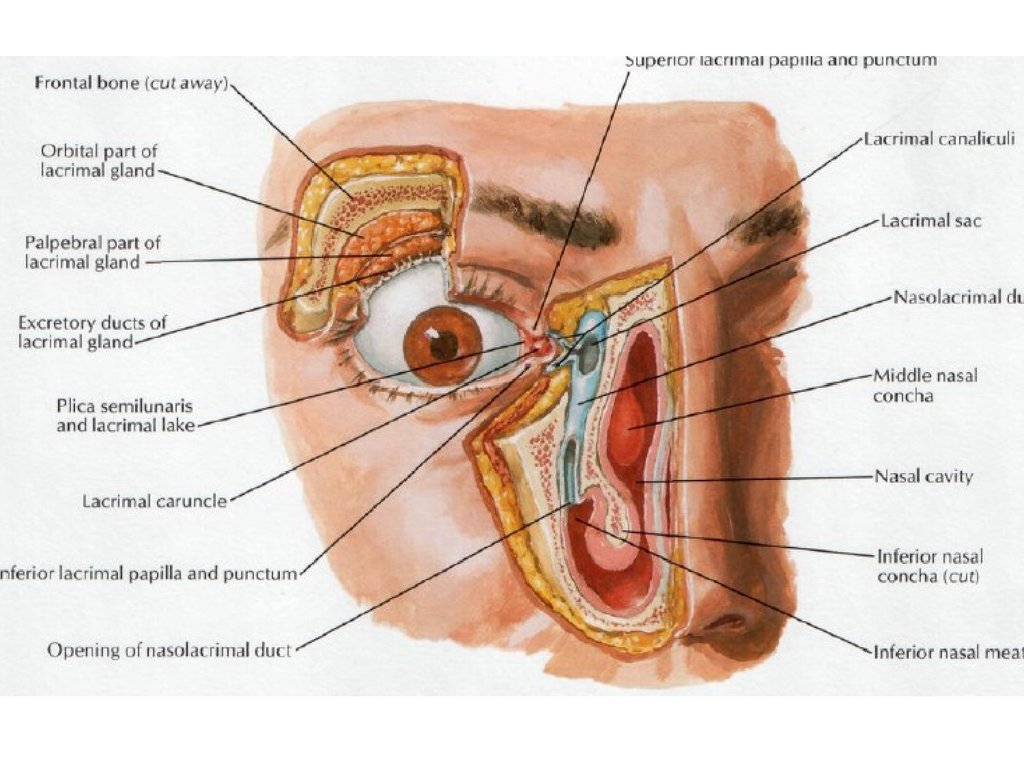

51. Слёзная железа

• Слезная железа располагается в слезной ямке в верхнелатеральнойчасти глазницы.

• Медиальные части век, лишенные ресниц, ограничивают слезное

озеро. Начинающиеся в этом месте слезные канальцы впадают в

слезный мешок. Содержимое слёзного мешка отводится

носослезным протоком (ductus nasolacrimalis) в нижний носовой ход.

52.

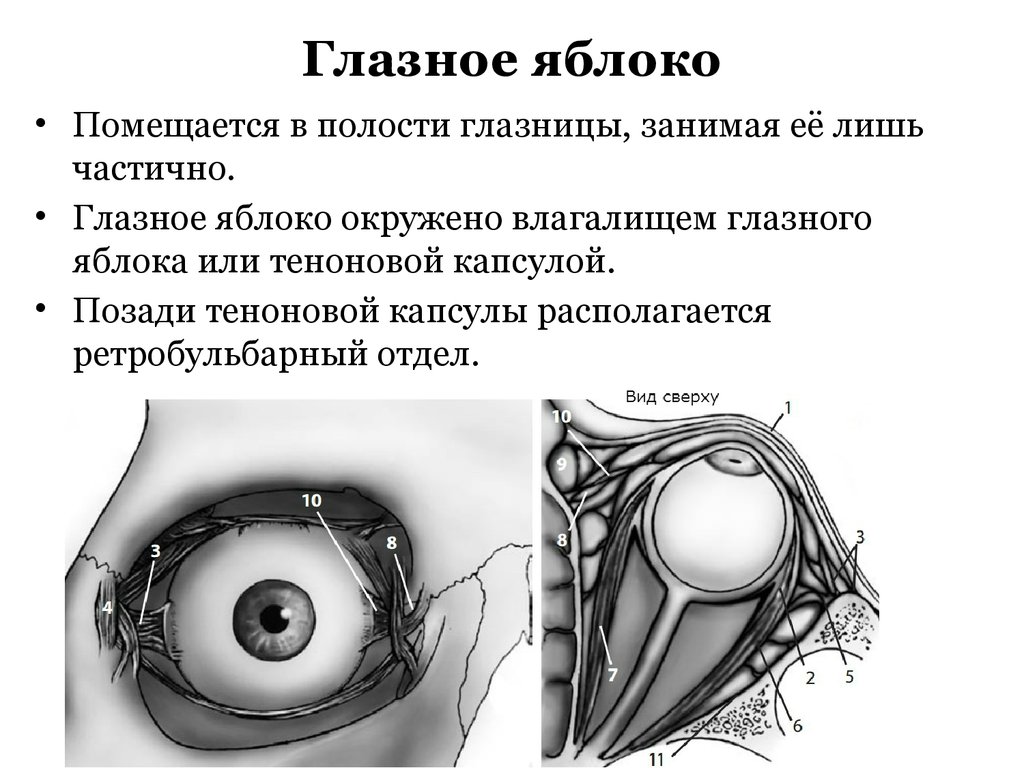

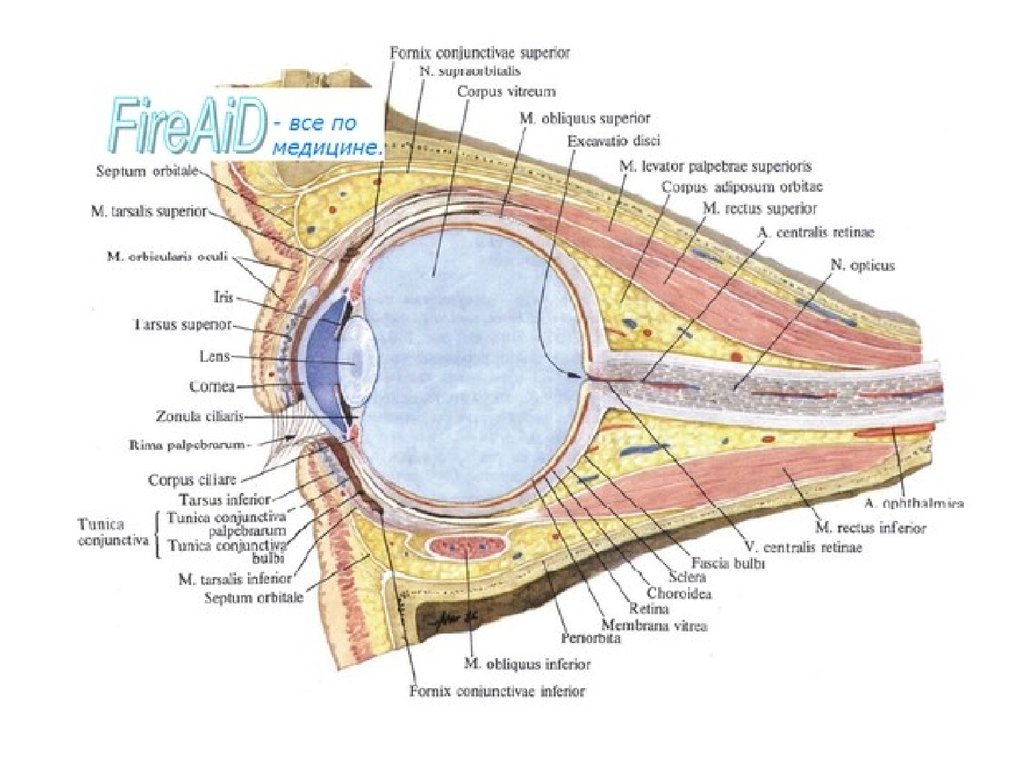

53. Глазное яблоко

• Помещается в полости глазницы, занимая её лишьчастично.

• Глазное яблоко окружено влагалищем глазного

яблока или теноновой капсулой.

• Позади теноновой капсулы располагается

ретробульбарный отдел.

54.

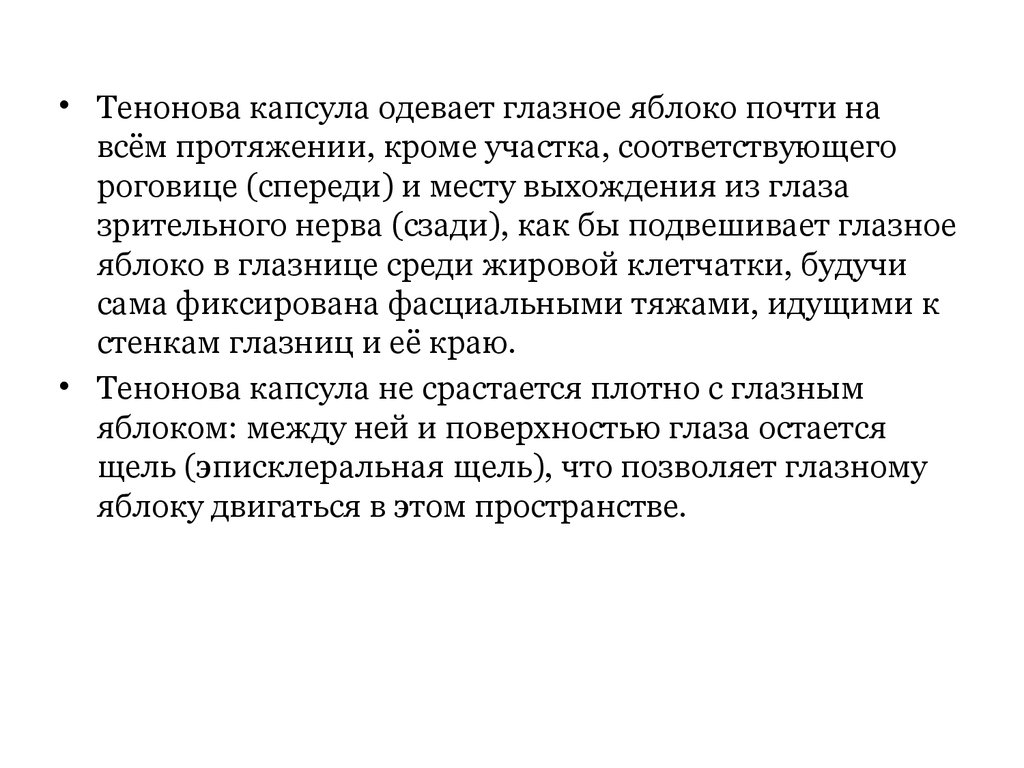

• Тенонова капсула одевает глазное яблоко почти навсём протяжении, кроме участка, соответствующего

роговице (спереди) и месту выхождения из глаза

зрительного нерва (сзади), как бы подвешивает глазное

яблоко в глазнице среди жировой клетчатки, будучи

сама фиксирована фасциальными тяжами, идущими к

стенкам глазниц и её краю.

• Тенонова капсула не срастается плотно с глазным

яблоком: между ней и поверхностью глаза остается

щель (эписклеральная щель), что позволяет глазному

яблоку двигаться в этом пространстве.

55.

56.

• Позади теноновойкапсулы

располагается

ретробульбарный

отдел.

• Ретробульбарный

отдел занят

жировой

клетчаткой,

связочным

аппаратом,

мышцами, сосудами,

нервами.

57.

58.

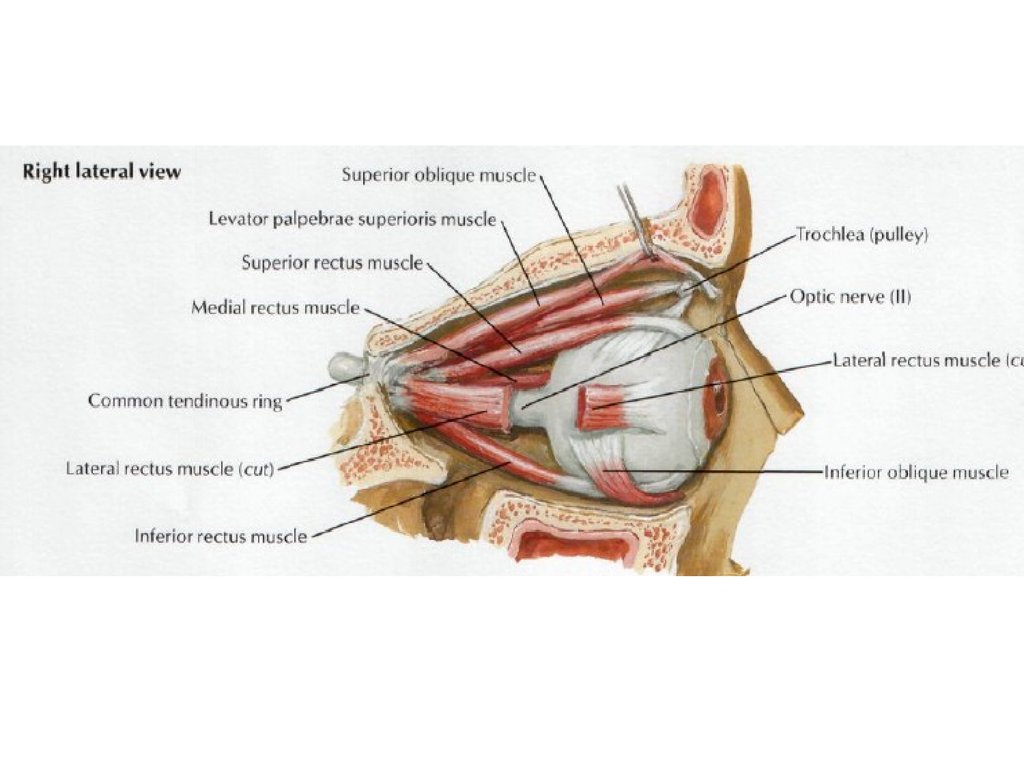

• Мышечный аппарат глазниц включает 6 мышцглазного яблока (4 прямые мышцы и 2 косые)

и мышцу, поднимающую верхнее веко.

• Наружную прямую мышцу иннервирует

n.abducens, верхнюю косую – n.trochlearis,

остальные, включая мышцу, поднимающую

верхнее веко – n.oculomotorius.

59.

60.

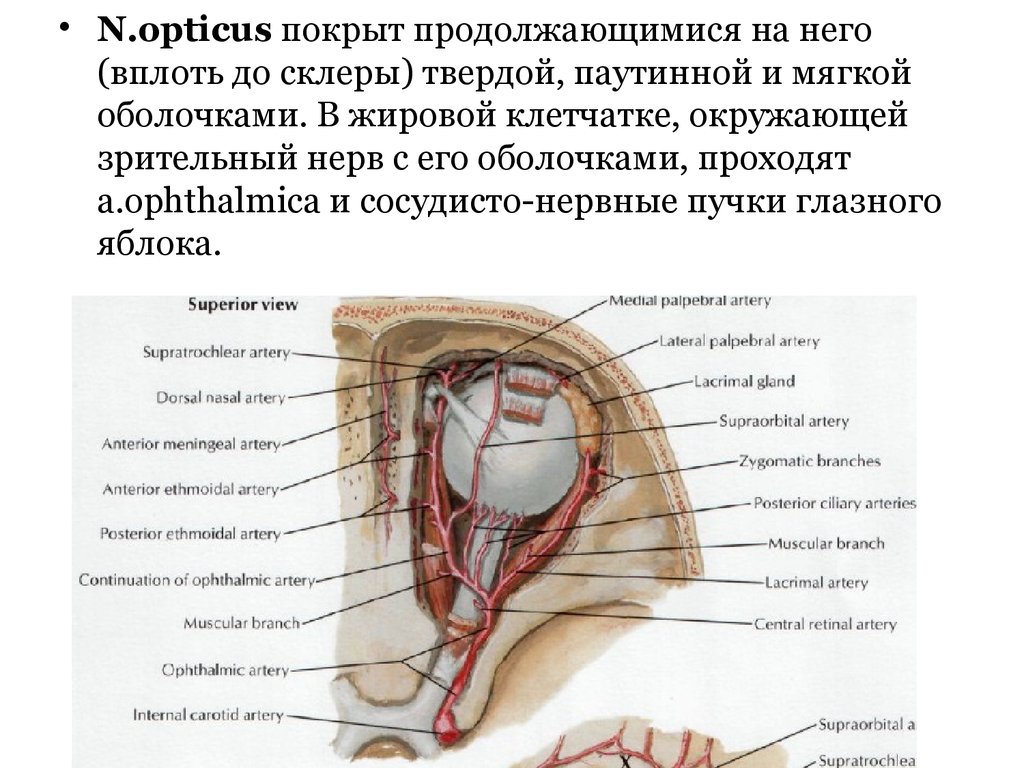

• N.opticus покрыт продолжающимися на него(вплоть до склеры) твердой, паутинной и мягкой

оболочками. В жировой клетчатке, окружающей

зрительный нерв с его оболочками, проходят

a.ophthalmica и сосудисто-нервные пучки глазного

яблока.

61.

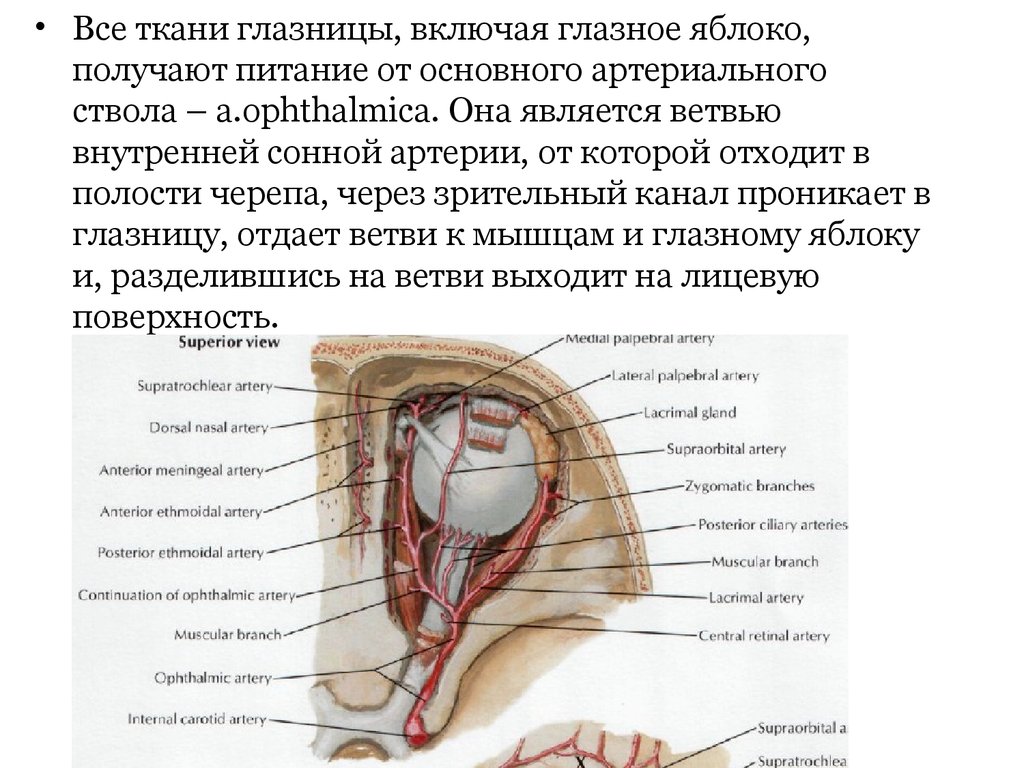

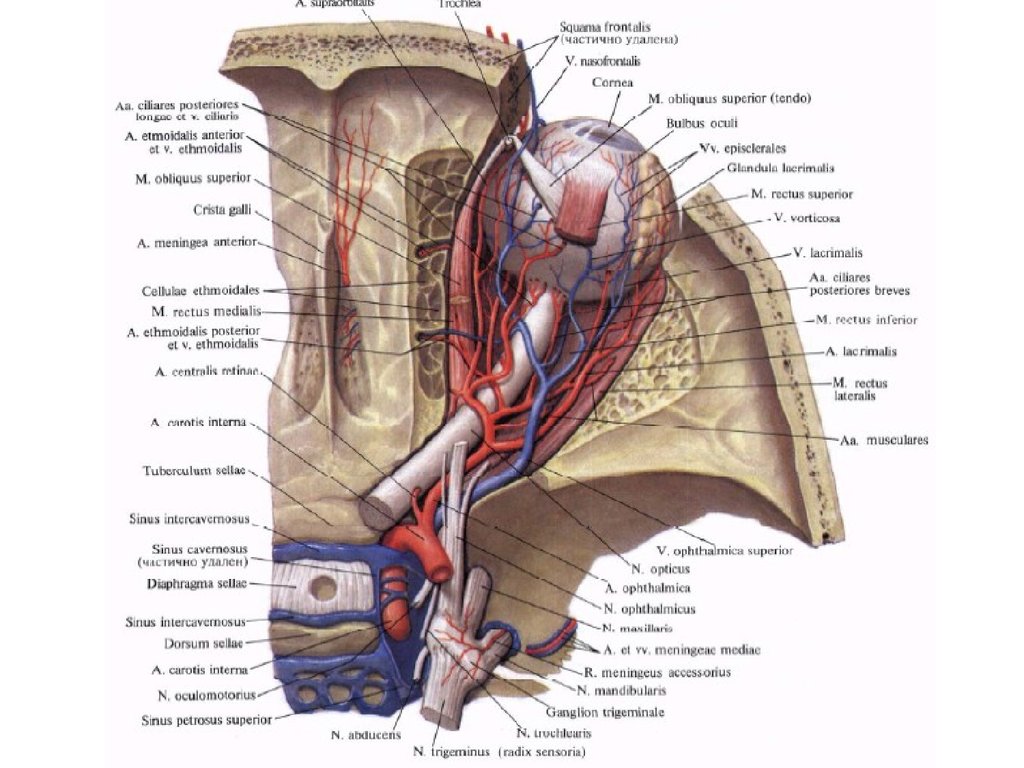

• Все ткани глазницы, включая глазное яблоко,получают питание от основного артериального

ствола – a.ophthalmica. Она является ветвью

внутренней сонной артерии, от которой отходит в

полости черепа, через зрительный канал проникает в

глазницу, отдает ветви к мышцам и глазному яблоку

и, разделившись на ветви выходит на лицевую

поверхность.

62.

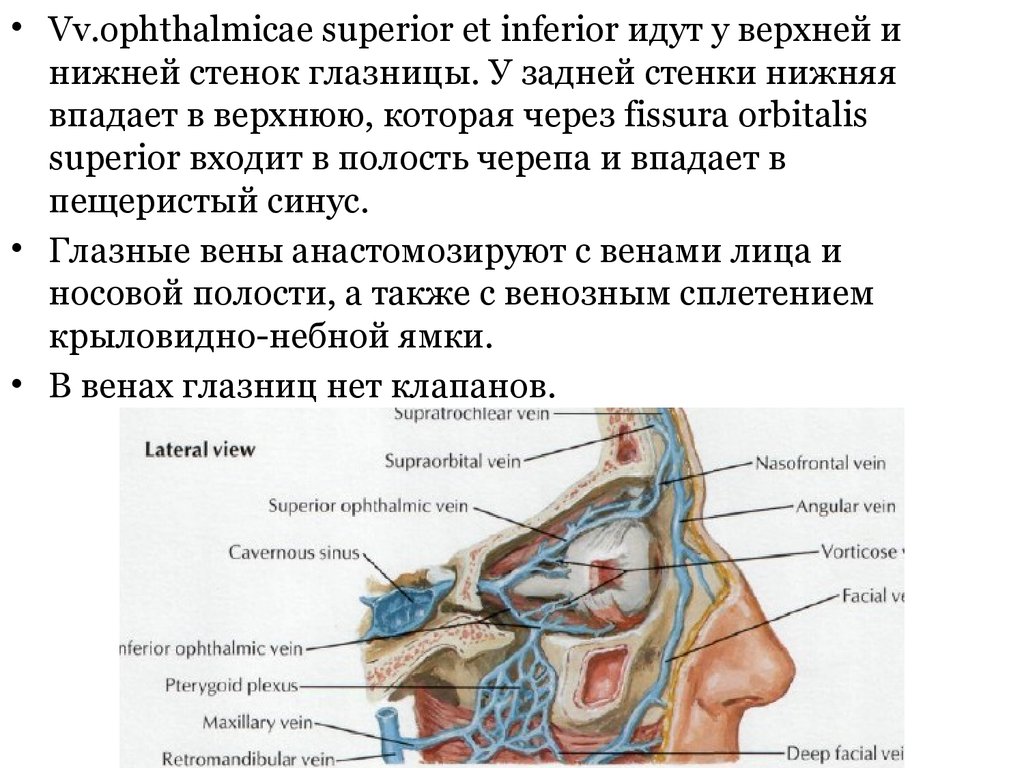

• Vv.ophthalmicae superior et inferior идут у верхней инижней стенок глазницы. У задней стенки нижняя

впадает в верхнюю, которая через fissura orbitalis

superior входит в полость черепа и впадает в

пещеристый синус.

• Глазные вены анастомозируют с венами лица и

носовой полости, а также с венозным сплетением

крыловидно-небной ямки.

• В венах глазниц нет клапанов.

63. Область носа

• Верхняя граница – горизонтальная линия,соединяющая медиальные концы бровей (корень

носа)

• Нижняя – линия, проведенная через

прикрепление носовой перегородки,

• Боковые – носощечные и носогубные складки

64.

65.

• Область носа делится на наружный нос и наполость носа.

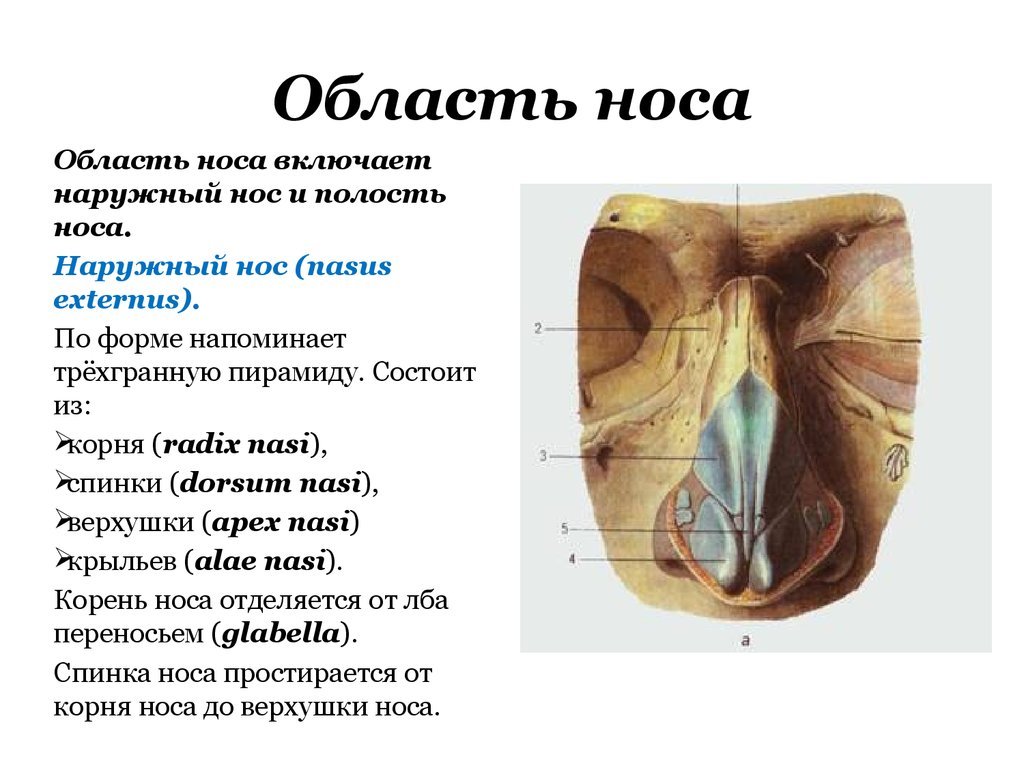

66. Область носа

Область носа включаетнаружный нос и полость

носа.

Наружный нос (nasus

externus).

По форме напоминает

трёхгранную пирамиду. Состоит

из:

корня (radix nasi),

спинки (dorsum nasi),

верхушки (apex nasi)

крыльев (alae nasi).

Корень носа отделяется от лба

переносьем (glabella).

Спинка носа простирается от

корня носа до верхушки носа.

67.

68.

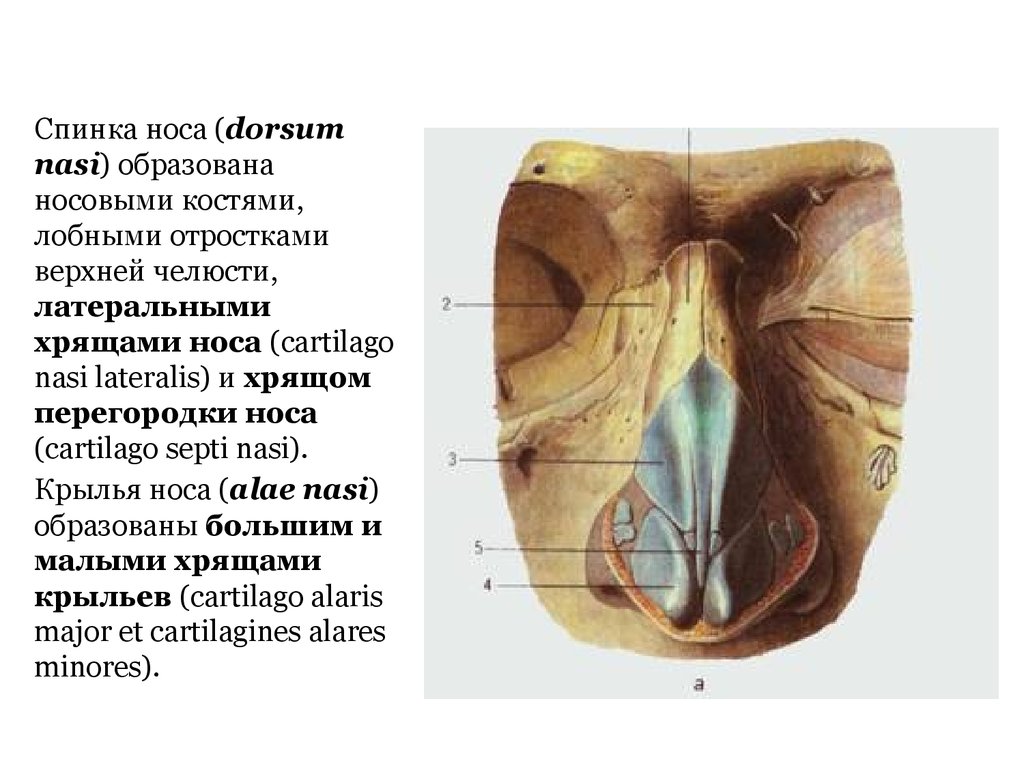

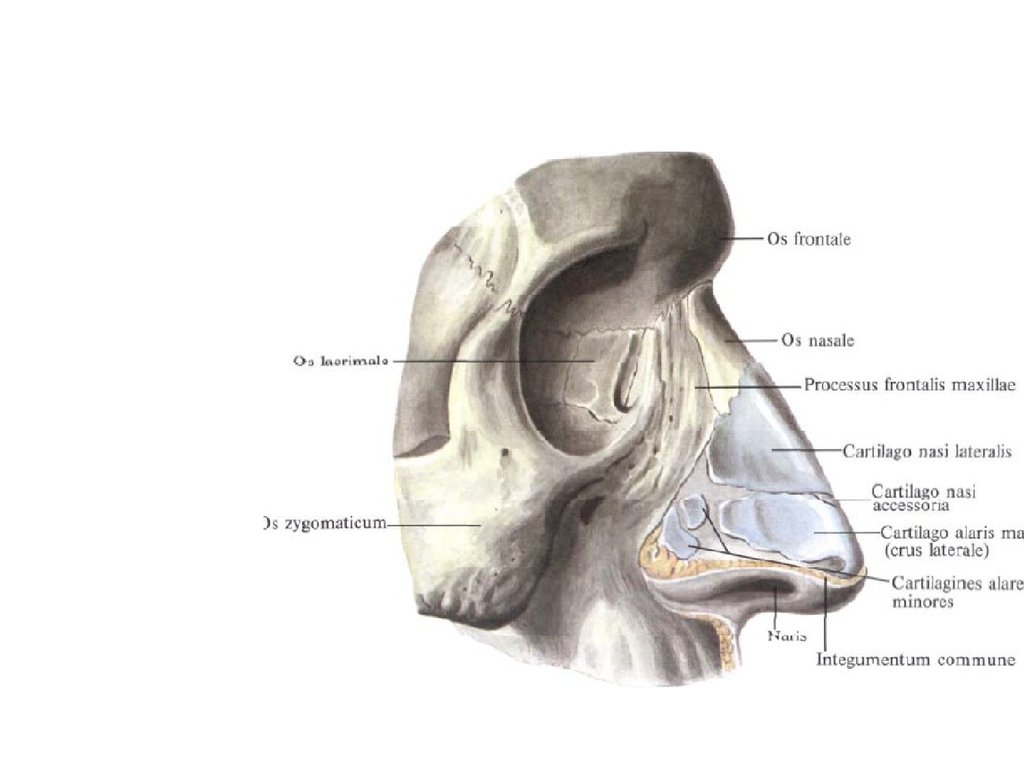

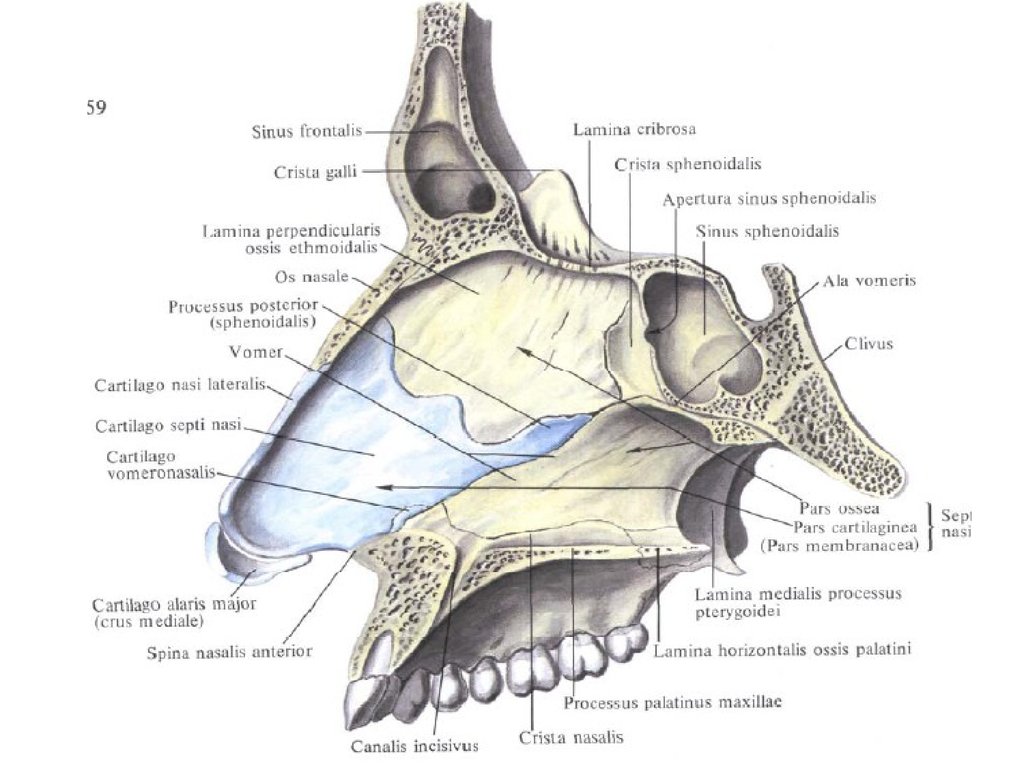

Спинка носа (dorsumnasi) образована

носовыми костями,

лобными отростками

верхней челюсти,

латеральными

хрящами носа (cartilago

nasi lateralis) и хрящом

перегородки носа

(cartilago septi nasi).

Крылья носа (alae nasi)

образованы большим и

малыми хрящами

крыльев (cartilago alaris

major et cartilagines alares

minores).

69.

70.

71.

72.

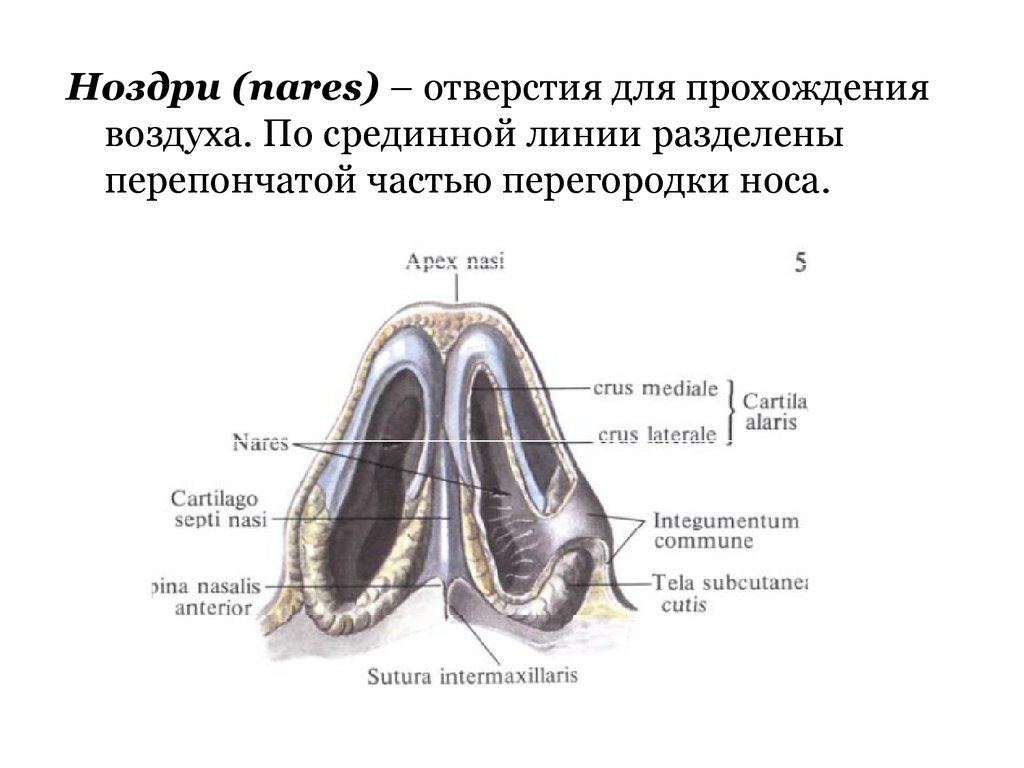

Ноздри (nares) – отверстия для прохождениявоздуха. По срединной линии разделены

перепончатой частью перегородки носа.

73.

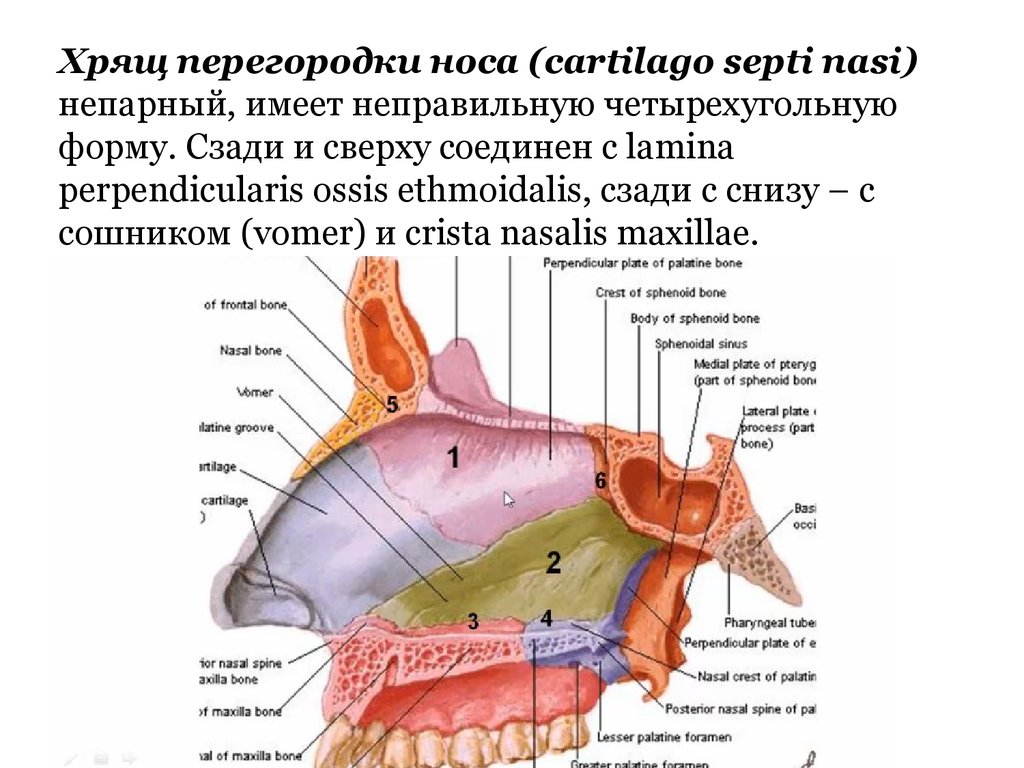

Хрящ перегородки носа (cartilago septi nasi)непарный, имеет неправильную четырехугольную

форму. Сзади и сверху соединен с lamina

perpendicularis ossis ethmoidalis, сзади с снизу – с

сошником (vomer) и crista nasalis maxillae.

74.

75.

• Кожа у корня носа тонкая, на кончике носа и накрыльях толстая, богата крупными сальными

железами и прочно сращена с хрящами

наружного носа.

• У носовых отверстий она переходит на

внутреннюю поверхность хрящей, образующих

преддверие полости носа. Кожа здесь имеет

сальные железы и толстые волоски, они могут

достигать значительной величины. Далее кожа

переходит в слизистую оболочку носа.

76.

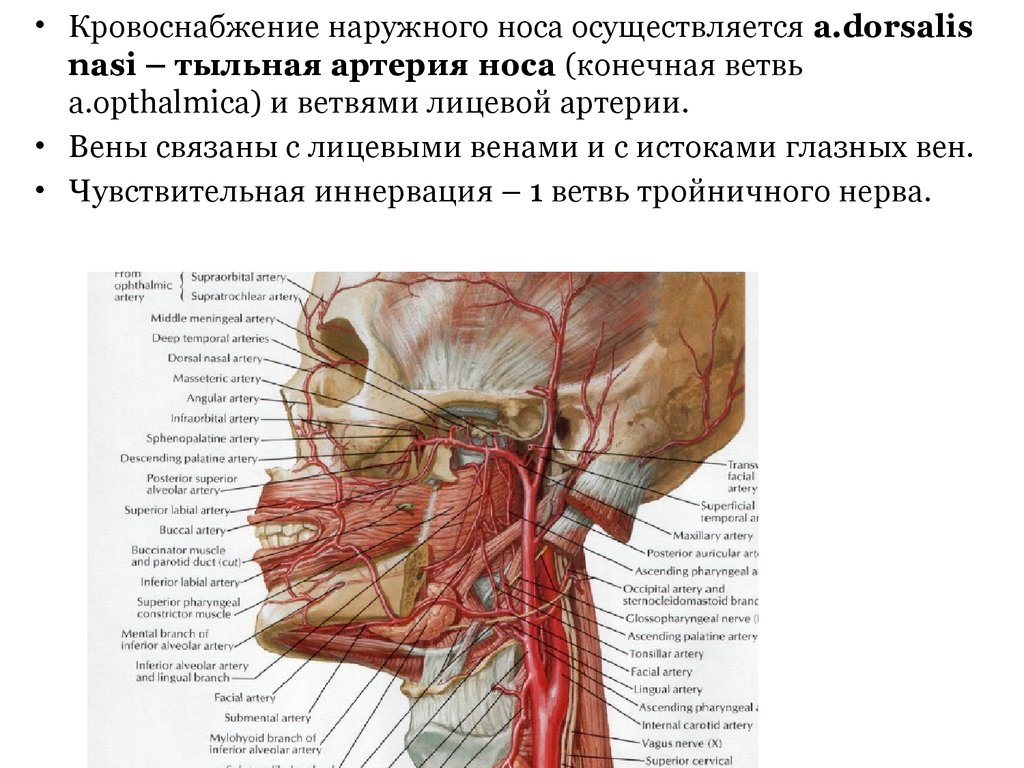

• Кровоснабжение наружного носа осуществляется a.dorsalisnasi – тыльная артерия носа (конечная ветвь

a.opthalmica) и ветвями лицевой артерии.

• Вены связаны с лицевыми венами и с истоками глазных вен.

• Чувствительная иннервация – 1 ветвь тройничного нерва.

77. Особенности строения слизистой оболочки

Слизистая оболочка содержит ряд приспособлений для вдыхаемоговоздуха:

1) Она покрыта мерцательным эпителием, реснички которого

образуют сплошной ковер, на который оседает пыль. Благодаря

мерцанию ресничек осевшая пыль удаляется из носовой полости;

2) Слизистая оболочка содержит слизистые железы, секрет

которых обволакивает пыль и способствует ее удалению, а также

увлажняет воздух;

3) Слизистая оболочка богата венозными сосудами. На нижней

раковине и на нижнем крае средней раковины они образуют

густые сплетения, похожие на пещеристые тела, которые могут

набухать при различных условиях; повреждение сосудов

приводит к носовым кровотечениям. Значение этих образований

в том, что они обогревают проходящую через нос струю

воздуха.

78.

• Полость носа, cavum nasi, - начальный отделдыхательных путей и содержит в себе орган

обоняния. Спереди в ней ведет грушевидное

отверстие, сзади парные отверстия – хоаны,

сообщают её с носоглоткой.

79.

• Посредством костной перегородки носа носоваяполость делится на 2 не совсем симметричные

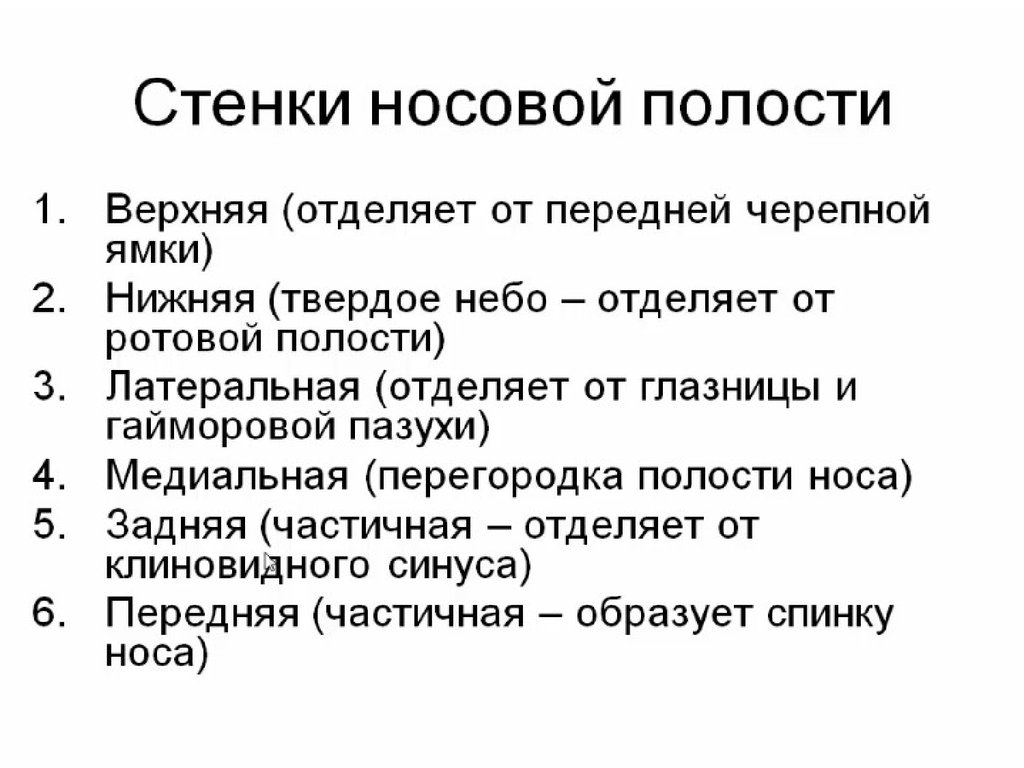

половины. Каждая половина имеет 5 стенок:

верхнюю, нижнюю, заднюю, медиальную,

латеральную.

80.

• Верхняя стенка – небольшая часть лобной кости, решетчатойпластинкой решетчатой кости и отчасти клиновидной

костью.

• Нижняя стенка (дно) – небный отросток верхней челюсти и

горизонтальная пластинка небной кости – твердое небо –

крыша полости рта.

• Медиальная стенка – перегородка носа.

• Задняя стенка – на небольшом протяжении – носовая

поверхность тела клиновидной кости.

• Латеральная стенка – слезная косточка, глазничная

платсинка решетчатой кости (отделяет полость носа от

глазницы), верхняя челюсть и её тонкая костная платсинка,

отграничивающая полость носа от гайморовой пазухи.

81.

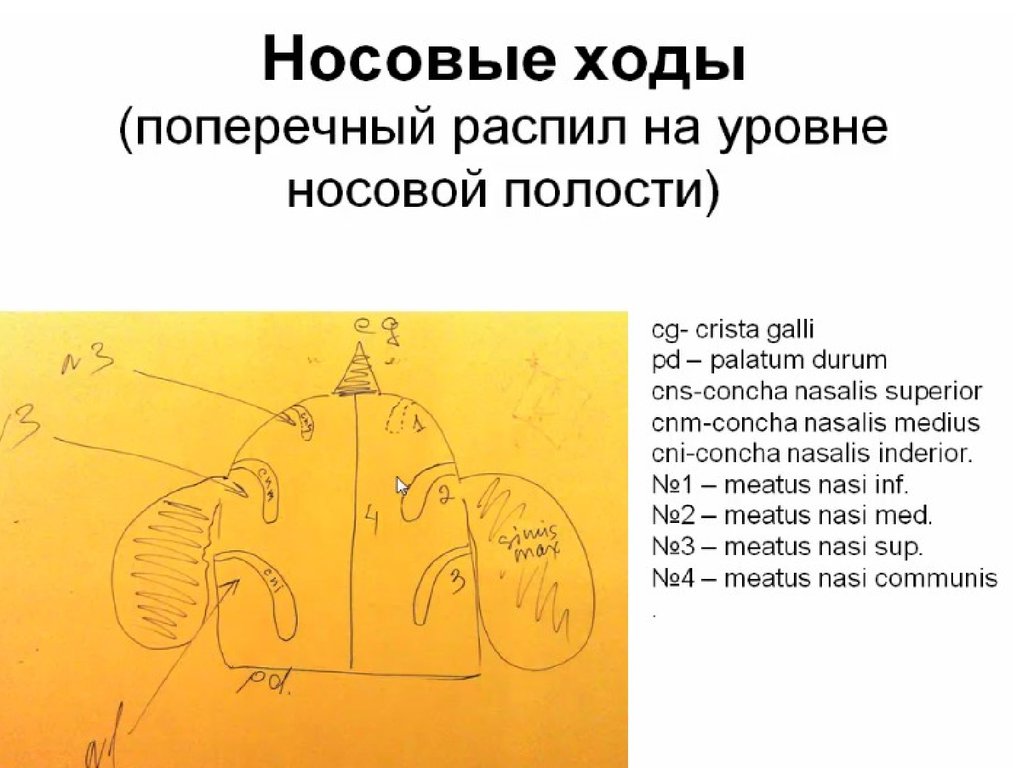

• На латеральной стенке свисают 3 раковины,которыми отделяются друг от друга 3 носовых

хода: верхний, средний, нижний.

82.

• Верхний носовой ход между верхней и среднейносовыми раковинами. Располагается только в заднем

отделе носовой полости. С ним сообщаются

клиновидный синус, клиновидно-небное отверстие и

открываются задние ячейки решетчатой кости.

• Средний носовой ход. Между средней и нижней

носовыми раковинами. В него открываются передние

и средние ячейки решетчатой кости и гайморова

пазуха.

• Нижний носовой ход проходит между нижней носовой

раковиной и дном носовой полости. В его переднем

отделе открывается носослезный канал.

83.

84.

85.

Между перегородкойноса и медиальной

поверхностью

носовых раковин –

общий носовой ход.

86.

87.

88.

89.

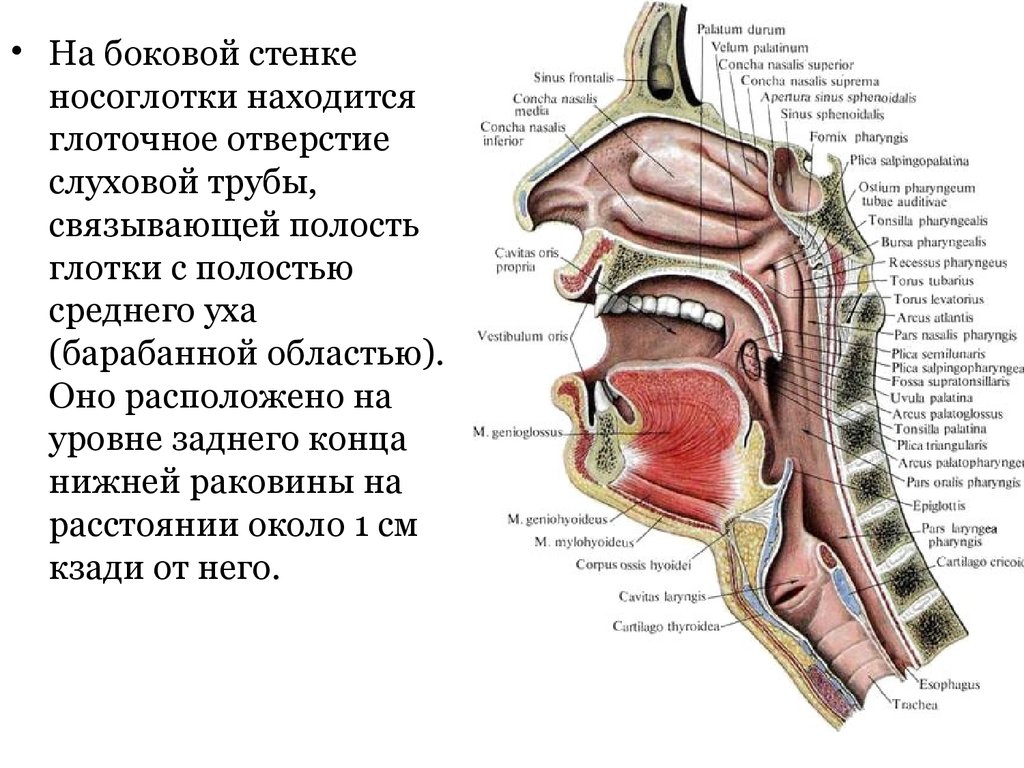

• На боковой стенкеносоглотки находится

глоточное отверстие

слуховой трубы,

связывающей полость

глотки с полостью

среднего уха

(барабанной областью).

Оно расположено на

уровне заднего конца

нижней раковины на

расстоянии около 1 см

кзади от него.

90.

91.

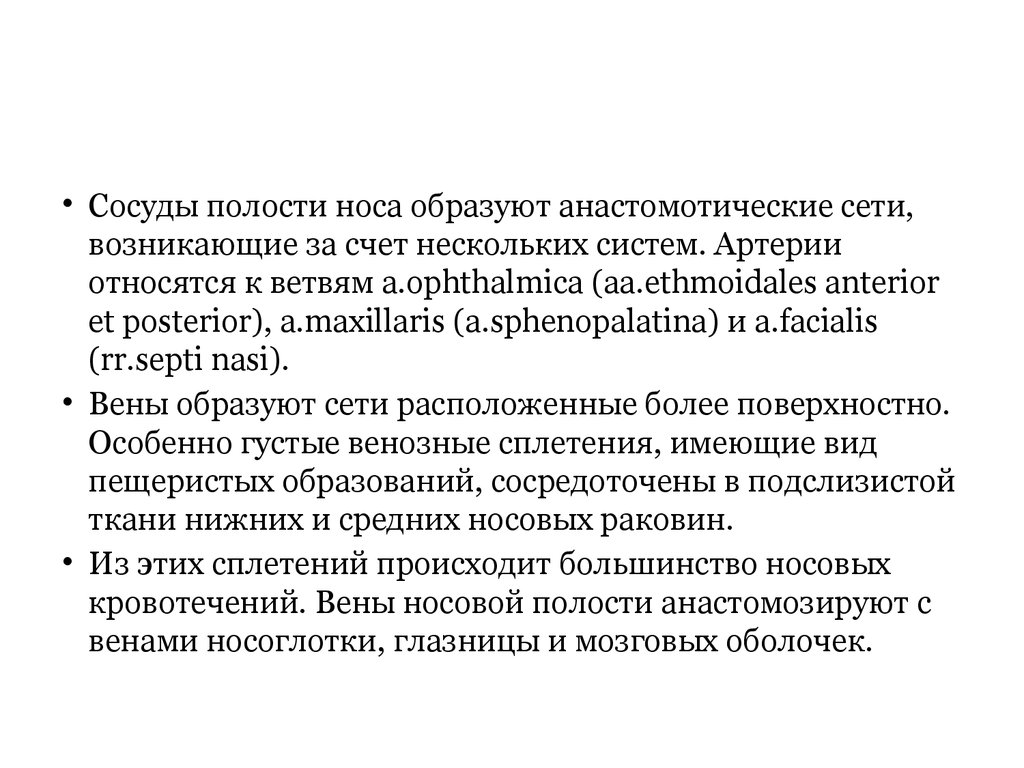

• Сосуды полости носа образуют анастомотические сети,возникающие за счет нескольких систем. Артерии

относятся к ветвям a.ophthalmica (aa.ethmoidales anterior

et posterior), a.maxillaris (a.sphenopalatina) и a.facialis

(rr.septi nasi).

• Вены образуют сети расположенные более поверхностно.

Особенно густые венозные сплетения, имеющие вид

пещеристых образований, сосредоточены в подслизистой

ткани нижних и средних носовых раковин.

• Из этих сплетений происходит большинство носовых

кровотечений. Вены носовой полости анастомозируют с

венами носоглотки, глазницы и мозговых оболочек.

92.

93.

94.

• Чувствительная иннервация слизистой оболочкинос осуществляется I и II ветвями тройничного

нерва.

• Специфическая иннервация осуществляется

обонятельным нервом.

95.

• Нижняя стенка (дно) обычно соответствуетлуночкам четырех задних верхних зубов. Это дает

возможность при надобности вскрыть

верхнечелюстную пазуху через соответствующую

зубную лунку. При средних размерах гайморовой

пазухи её дно находится примерно на уровне дна

полости носа, но нередко располагается и ниже.

96. Область рта

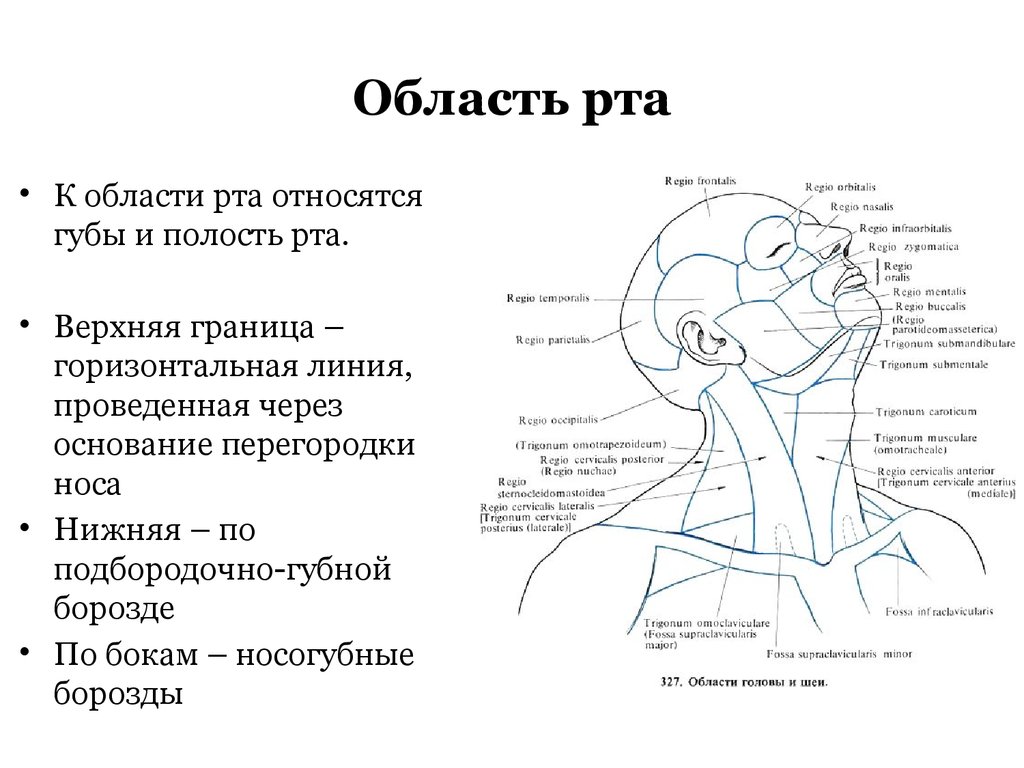

• К области рта относятсягубы и полость рта.

• Верхняя граница –

горизонтальная линия,

проведенная через

основание перегородки

носа

• Нижняя – по

подбородочно-губной

борозде

• По бокам – носогубные

борозды

97.

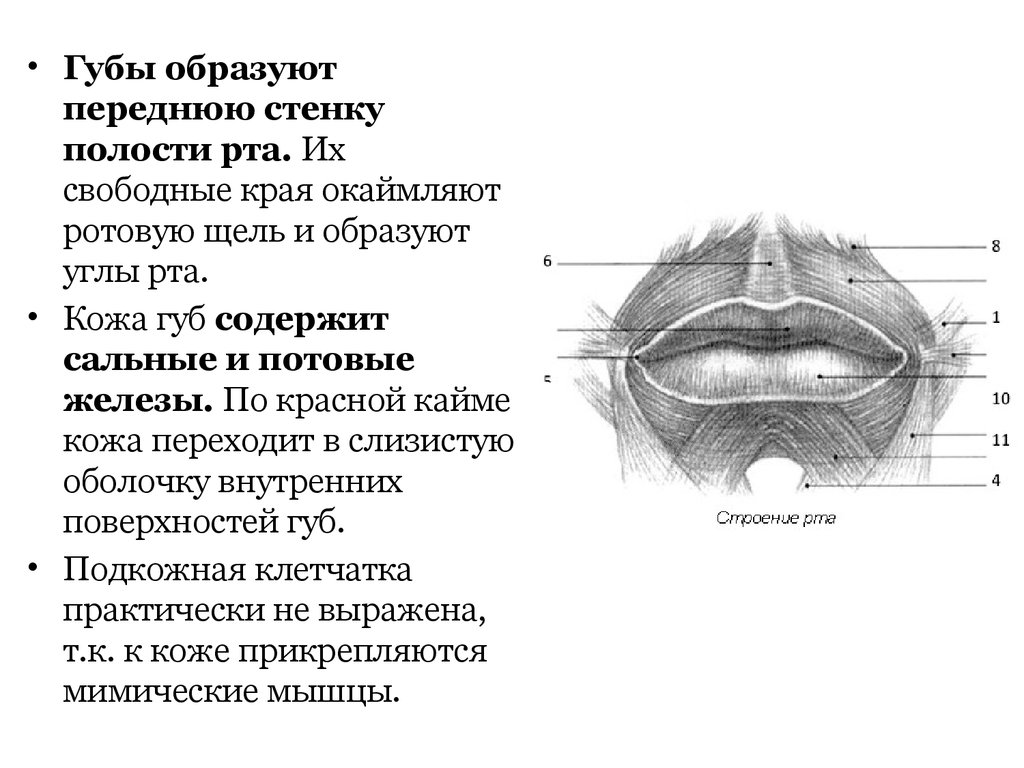

• Губы образуютпереднюю стенку

полости рта. Их

свободные края окаймляют

ротовую щель и образуют

углы рта.

• Кожа губ содержит

сальные и потовые

железы. По красной кайме

кожа переходит в слизистую

оболочку внутренних

поверхностей губ.

• Подкожная клетчатка

практически не выражена,

т.к. к коже прикрепляются

мимические мышцы.

98.

• Наиболее выраженакруговая мышца рта,

m.orbicularis oris.

• Кроме неё в этой

области располагаются

мышцы, поднимающие

и опускающие угол рта

и всю губу в целом.

99.

• Рыхлая подслизистаяклетчатка лежит за

мышечным слоем. В ней

проходят сосуды: верхние

и нижние губные артерии

от лицевой артерии с

сопровождающими их

венами.

• Слизистая оболочка

посредине образует

верхнюю и нижнюю

уздечки, сбоку переходит

в слизистую оболочку

щек, вверху и внизу – на

дёсны.

100. Подбородочная область

• Границы:• Сверху –

подбородочно-губная

борозда

• Снизу – нижний край

нижней челюсти

• По бокам –

вертикальные линии,

идущие вниз от углов

рта

101.

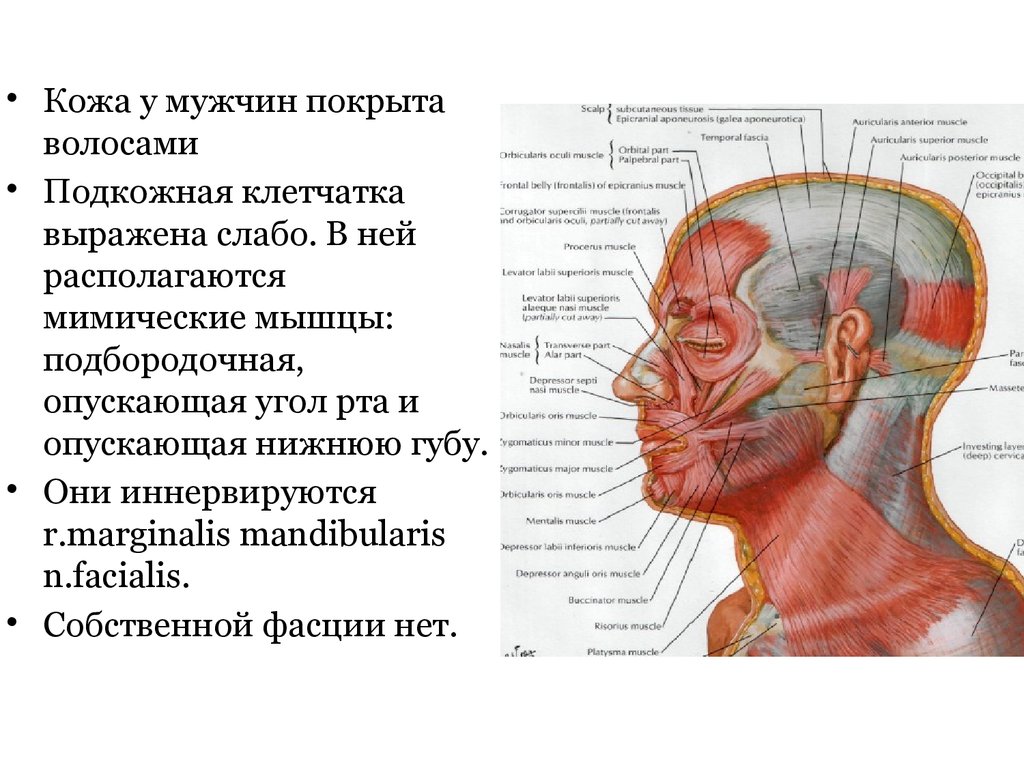

• Кожа у мужчин покрытаволосами

• Подкожная клетчатка

выражена слабо. В ней

располагаются

мимические мышцы:

подбородочная,

опускающая угол рта и

опускающая нижнюю губу.

• Они иннервируются

r.marginalis mandibularis

n.facialis.

• Собственной фасции нет.

102.

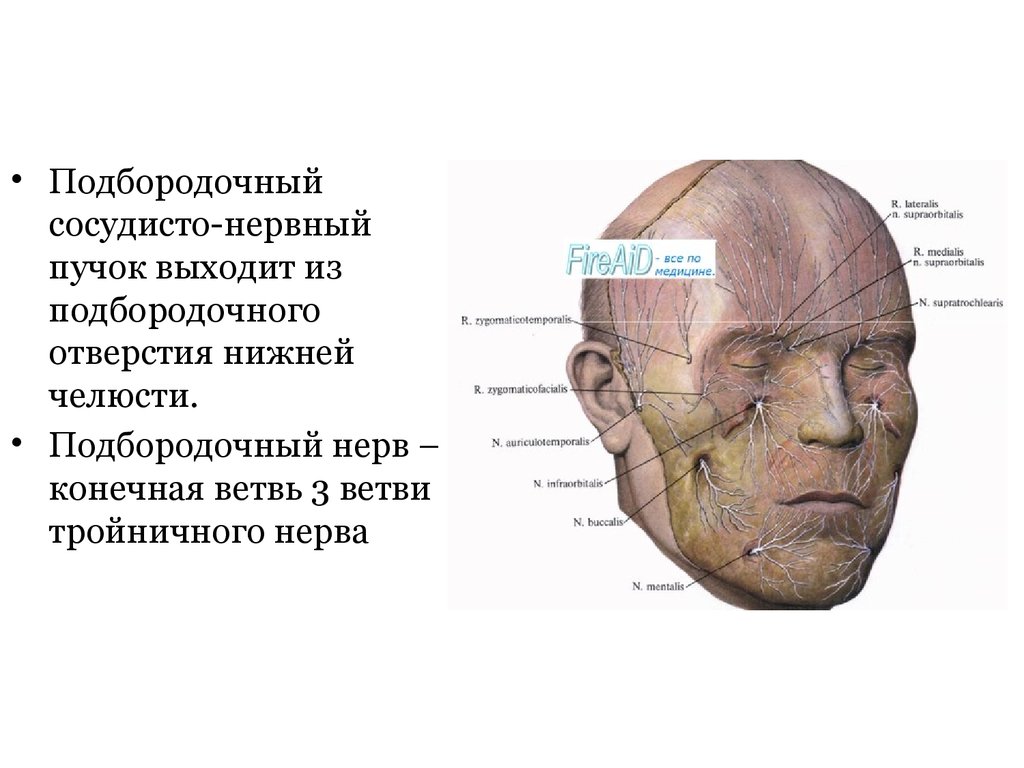

• Подбородочныйсосудисто-нервный

пучок выходит из

подбородочного

отверстия нижней

челюсти.

• Подбородочный нерв –

конечная ветвь 3 ветви

тройничного нерва

103.

• Проекции. На пересечении вертикальной линии,идущей вниз от точки между внутренней и средней

трети глазницы, проецируется подбородочное

отверстие, через которое выходит подбородочный

сосудисто-нервный пучок. Эта точка находится на 1

см выше и латеральнее подбородочного бугорка.

104.

• N.mentalis - конечная ветвь n.alveolaris inferior (изIII ветви тройничного нерва), иннервирует кожу и

слизистую оболочку нижней губы.

• A.mentalis – ветвь a.alveolaris inferior, отходящей от

a.maxillaris.

• V.mentalis – исток v.alveolaris inferior, идущей в

глубокую область лица.

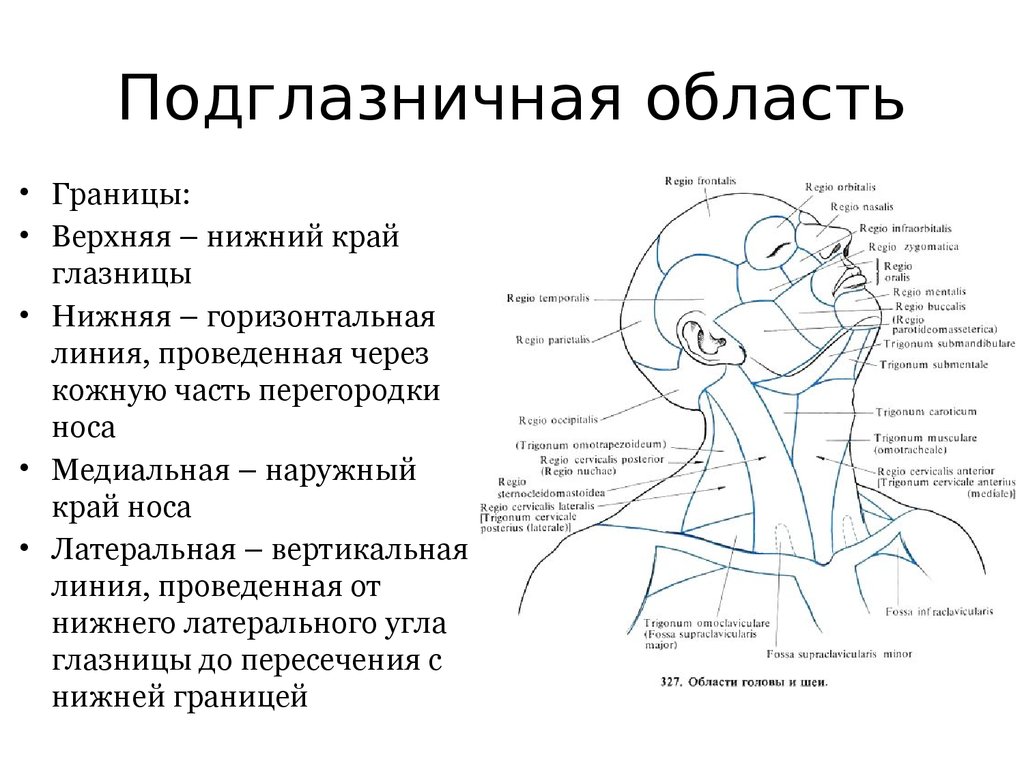

105. Подглазничная область

• Границы:• Верхняя – нижний край

глазницы

• Нижняя – горизонтальная

линия, проведенная через

кожную часть перегородки

носа

• Медиальная – наружный

край носа

• Латеральная – вертикальная

линия, проведенная от

нижнего латерального угла

глазницы до пересечения с

нижней границей

106.

• Проекции: по вертикальной линии ,проведеннойчерез точку между внутренней или средней третью

надглазничного края, проецируются места выхода

чувствительных разветвлений I, II и III ветвей

тройничного нерва. В подглазничной области это

n.infraorbitalis (от n.maxillaris – II ветви

n.trigeminus), на 0,5-0,8 см ниже

подглазничного края.

107.

• Слои:• Кожа. Много сальных и потовых желез.

• Подкожная жировая клетчатка. В ней располагаются

мимические мышцы и сосудисто-нервные образования.

Мимические мышцы, начинающиеся на костях лицевого

черепа расположены в несколько слоёв. Поверхностно

располагается нижняя часть m.orbicularis oculi ,под

ней – mm.zygomatici minor et major, глубже –

m.levator labii superioris.

• Мышцы разделены слоями подкожной клетчатки и

окружены поверхностной фасцией. Собственной фасции

в этой области нет.

108.

• Под мышцами подглазничной области, на днеfossa canina, из подглазничного отверстия

выходит и разветвляется на ветви

подглазничный сосудисто-нервный пучок.

• A.infraorbitalis – ветвь a.maxillaris, проникает через

нижнюю глазничную щель в полость глазницы,

затем по canalis infraorbitalis направляется в fossa

canina.

• Одноименная вена вливается в нижнюю глазную

вену или в крыловидное венозное сплетение.

109.

• N.infraorbitalis - конечная ветвь n.maxillaris.Иннервирует кожу подглазничной области, кожу и

слизистую оболочку верхней губы.

110.

• Лицевые артерия и вена идут в подкожнойклетчатке по диагонали к медиальному углу

глазницы.

• A.facialis (из системы a.carotis externa), отдав ветви

к носу, анастомозирует с a.infraorbitalis. У

медиального угла глаза она уже под названием

a.angularis, пройдя между слоями мимических

мышц, анастомозирует с a.ophthalmica.

111.

• Наиболее важные анастомозы V.facialis верхней и нижнейглазными венами, несущими кровь в пещеристый синус.

• В нормальных условиях отток венозной крови от лица

происходит книзу, по направлению к внутренней яремной

вене. При нагноительных процессах на верхней губе, в

носогубной складке, на крыльях носа лицевая вена или её

притоки могут быть тромбированы или сдавлены отечной

жидкостью. В таких случаях течение крови имеет другое

направление (ретроградное) – кверху, и септический

эмбол может достигнуть пещеристого синуса, что

приводит к развитию флебита синуса, синустромбоза,

менингита или пиемии.

112.

• Rr.zygomatici и rr.buccales n.facialis идут внаправлении наружного угла глаза и середины

расстояния между крылом носа и углом глаза. Они

проходят в глубоком слое подкожной клетчатки и

входят в мимические мышцы со стороны их

глубоких поверхностей.

• Следующий слой – надкостница передней

поверхности верхней челюсти

113. Щечная область

• Границы: верхняя –скуловая дуга

• Нижняя – нижний край

нижней челюсти

• Передняя –

вертикальная линия,

проведенная от

наружного угла глаза

• Задняя – пальпируемый

передний край

жевательной мышцы

114.

• Проекции: лицевые артерия и вена проецируютсяот места пересечения переднего края жевательной

мышцы с нижним краем нижней челюсти в

диагональном направлении к внутреннему углу

глаза.

• На этой линии примерно на уровне крыла носа

определяется один из важнейших анастомозов

лицевой вены с крыловидным венозным

сплетением.

115.

• Слои:• Кожа тонкая, содержит большое количество

потовых и сальных желез

• Подкожная клетчатка – проходят лицевые артерия

и вена. Лицевая артерия сильно извита, образует

изгибы кнутри в местах отхождения от неё нижней

и верхней губных артерий, aa.labiales inferior et

superior.

• Ветви a.facialis анастомозируют с a.transversa faciei

(от поверхностной височной артерии) и с a.buccalis

(из a.maxillaris).

116.

• Лицевая вена приходит в щечную область изподглазничной области по той же диагональной

линии, что и лицевая вена, располагаясь кзади от

неё.

• На уровне крыла носа она анастомозирует с

глубоким крыловидным сплетением лица, которое

связано с пещеристым синусом.

117.

• Ветви n.facialis проходят в глубоком слоеподкожной клетчатки.

118.

• Практически важным образованием, такжерасполагающимся в подкожной клетчатке,

является жировое тело щеки Биша, corpus

adiposum buccae. Оно располагается у задней

границы области, примыкая к переднему краю

жевательной мышцы. Жировое тело щеки

заключено в довольно плотную фасциальную

капсулу, которая отделяет его от подкожной

клетчатки

119.

• Часть жирового тела располагается в соседней,околоушно-жевательной области, между глубокой

поверхностью m.masseter и m.buccinator. От этой

части отходят отростки:

• Височный – поднимается под скуловой костью

вдоль наружной стенки глазницы, располагаясь в

жевательно-челюстном пространстве, и доходит до

переднего края височной мышцы.

• Глазничный отросток располагается в

подвисочной ямке, прилежит к нижней

глазничной щели.

• Крыловидно-небный нередко доходит до

нижнемедиальной части верхней глазничной щели

и через неё проникает в полость черепа, где

прилежит к стенке межпещеристого синуса.

120.

• В связи с этим гнойно-воспалительныезаболевания из областей лица могут

распространиться в полость черепа, даже если

венозные анастомозы не вовлечены в процесс.

Часто источником инфекции,

распространяющимся вдоль отростков

жирового тела щеки являются гнойновоспалительные процессы в верхней и нижней

челюстях.

121.

• Ветви лицевого нервапроходят в глубоком слое

подкожной клетчатки.

• Практически важным

образованием, также

располагающимся в

подкожной клетчатке,

является жировое тело

щеки Биша.

• Оно располагается у

задней границы области,

примыкая к переднему

краю жевательной

мышцы.

122.

Жировой комок Бишанаиболее развит у детей

грудного возраста. В этом

возрасте он утолщает стенку

ротовой полости, способствуя

снижению действия

атмосферного давления на

полость рта и облегчает тем

самым сосание и

обеспечивают

скольжение мышц,

облегчая акт жевания.

Также комочки Биша

обеспечивают

амортизирующую

защитную функцию,

защищая чувствительные

мышцы лица от

травмирования.

123.

124.

• Жировое тело щекизаключено в довольно

плотную фасциальную

капсулу, которая отделяет

его от подкожной клетчатки,

а также от щечной мышцы,

расположенной глубже.

• Часть жирового тела

располагается в околоушножевательной области, между

глубокой поверхностью

жевательной мышцы и

щечной мышцы. От этой

части жирового тела отходят

отростки: височный,

глазничный, крыловиднонебный.

125.

• Следующий слой – щечно-глоточная фасция(собственная)

• Щечная мышца начинается от верхней и нижней

челюстей и вплетается в мышцы, окружающие

ротовую щель.

• Внутреннюю поверхность щечной мышцы

покрывает слизистая оболочка рта.

• На уровне первых верхних моляров щечную

мышцу прободает проток околоушной слюнной

железы.

126.

127.

128.

Кости верхнего этажа лицевого черепа – 2 верхниечелюсти, 2 скуловые кости, 2 небные кости, 2 носовые кости,

2 слезные кости, 2 нижние носовые раковины, сошник, а

также кости мозгового черепа – лобная, решетчатая

,клиновидная.

129.

Средний этаж лицевого черепа – нижняя челюсть.130.

Нижний этаж лицевого черепа – подъязычная кость.131.

• Область глазницы ограничена надглазничнымкраем (отделяет от лобной) и подглазничным

краем (от подглазничной и скуловой областей)

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Околоушно-жевательная область (regioparotideomasseterica) имеет следующие границы:

Верхняя – скуловая дуга

Нижняя – нижний край нижней челюсти

Передняя – передний край жевательной мышцы

Задняя – сосцевидный отросток и передний край грудиноключично-сосцевидной мышцы

141.

• В ней выделяют поверхностный отдел, занятыйветвью нижней челюсти с m.masseter и

околоушной железой.

• Кнутри от ветви нижней челюсти располагается

глубокий отдел (глубокая область лица), в котором

лежат крыловидные мышцы, сосуды и нервы.

142. Поверхностный отдел околоушно-жевательной области

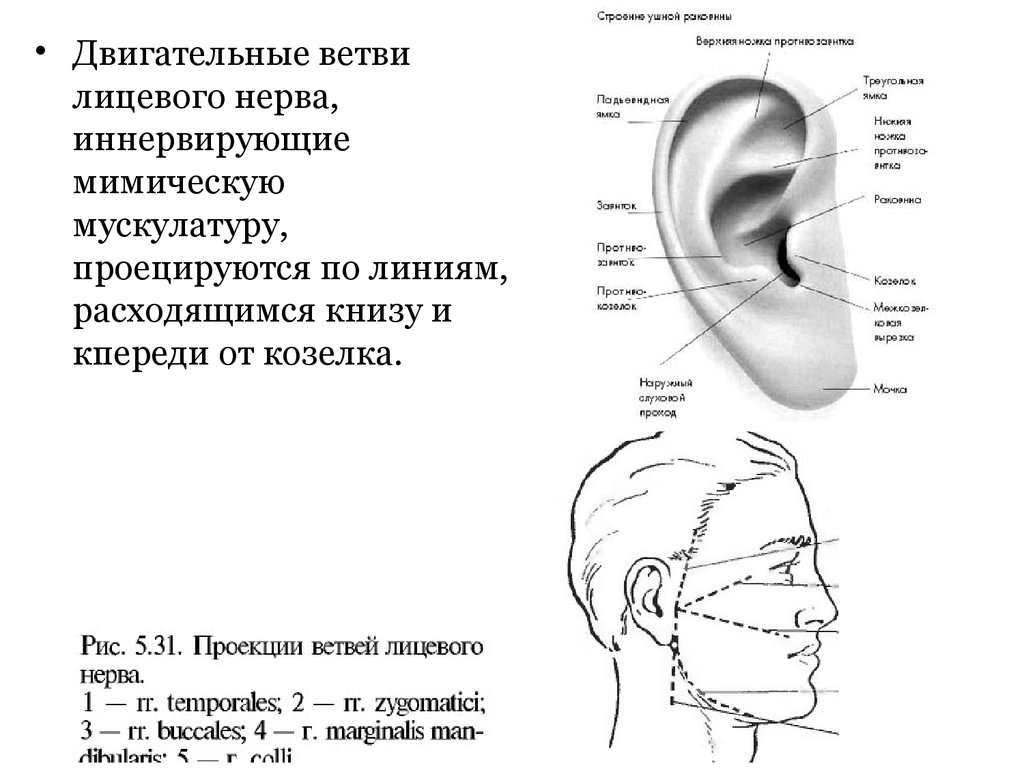

Поверхностный отдел околоушножевательной области• Проекции. Двигательные ветви лицевого нерва,

иннервирующие мимическую мускулатуру,

проецируются по линиям, расходящимся

веерообразно от точки, расположенной книзу и

кпереди от козелка.

143.

144.

145.

• Двигательные ветвилицевого нерва,

иннервирующие

мимическую

мускулатуру,

проецируются по линиям,

расходящимся книзу и

кпереди от козелка.

146.

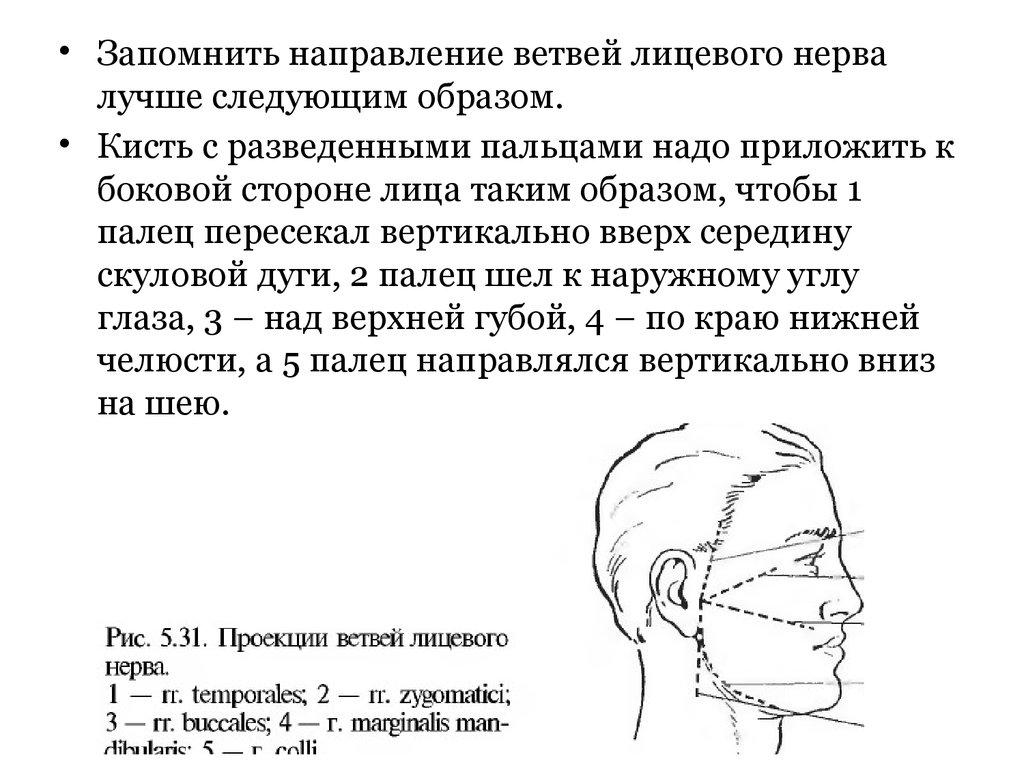

• Запомнить направление ветвей лицевого нервалучше следующим образом.

• Кисть с разведенными пальцами надо приложить к

боковой стороне лица таким образом, чтобы 1

палец пересекал вертикально вверх середину

скуловой дуги, 2 палец шел к наружному углу

глаза, 3 – над верхней губой, 4 – по краю нижней

челюсти, а 5 палец направлялся вертикально вниз

на шею.

147.

При таком положении кисти

rr.temporalis соответствуют 1 пальцу,

rr.zygomatici – 2му,

rr.buccales – 3,

r.marginalis mandibulae – 4

и r.colli – 5 пальцу.

148.

149.

• Кпереди от козелка пальпируются, особенно придвижениях в суставе, суставной отросток нижней

челюсти и височно-нижнечелюстной сустав.

• Далее кпереди, книзу от середины скуловой дуги,

проецируется венечный отросток нижней челюсти.

150.

Слои:

Кожа

Подкожная клетчатка

Поверхностная фасция

Собственная фасция, fascia parotideomasseterica,

образует футляр жевательной мышцы,

переходящей кпереди в фасциальную капсулу

жирового тела щеки. Сзади собственная фасция,

расщепляясь, образует капсулу околоушной

слюнной железы.

151.

• Жевательная мышца, m.masseter, начинается отскулового отростка верхней челюсти и скуловой

дуги, прикрепляется к жевательной бугристости

нижней челюсти.

• Между m.masseter и поверхностью венечного

отростка нижней челюсти находится жевательночелюстное пространство, заполненное рыхлой

клетчаткой.

152.

• На глубокой поверхности ветви нижней челюстирасполагается отверстие нижней челюсти, foramen

mandibulae, через которое в канал нижней челюсти

проникает нижний альвеолярный сосудистонервный пучок.

153.

• Околоушная слюнная железа заполняетпозадинижнечелюстную ямку.

• Поверхностная часть располагается на

наружной стороне жевательной мышцы.

• Глубокая часть доходит до жировой

клетчатки, расположенной у боковой

стенки глотки.

154.

• Слабые места капсулыоколоушной железы:

• На верхней поверхности

железы, прилежащей к

наружному слуховому

проходу

• На внутренней стороне

глубокой части, обращенной

к окологлоточному

пространству.

• При гнойном воспалении

(паротите) гной в 4 раза чаще

прорывается в это

пространство, к стенке

глотки, чем в наружный

слуховой проход.

155.

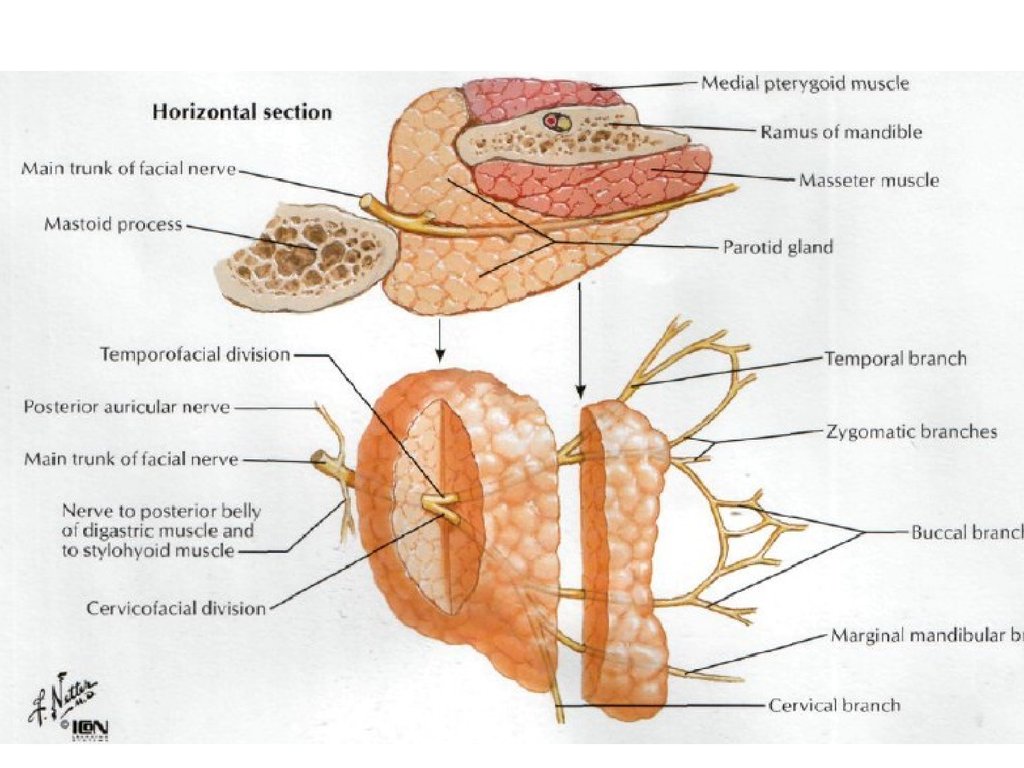

В толще околоушной слюнной железы проходят

важные сосудисто-нервные образования:

N.facialis, выйдя из foramen stylomastoideum, он проникает

через капсулу в ложе железы, где делится на верхнюю и

нижнюю ветви. От верхней отходят rr.temporales, zygomatici et

buccales, от нижней – r.marginalis mandibularis et r.colli.

A.carotis externa у шейки суставного отростка делится на

a.temporalis superficialis и a.maxillaris.

От начального отдела a.temporalis superficialis отходит

a.transversa faciei, сопровождающая выводной проток железы

и анастомозирующая с лицевой артерией в щечной области.

A.maxillaris направляется в глубокий отдел области

N.auriculotemporalis отходит от n.mandibularis.

Располагается кнутри от a.temporalis superficialis ,

поднимается в височную область

V.retromandibularis лежит наиболее поверхностно. Книзу

впадает в лицевую вену. Анастомозирует с крыловидным

венозным сплетением, с наружной яремной веной.

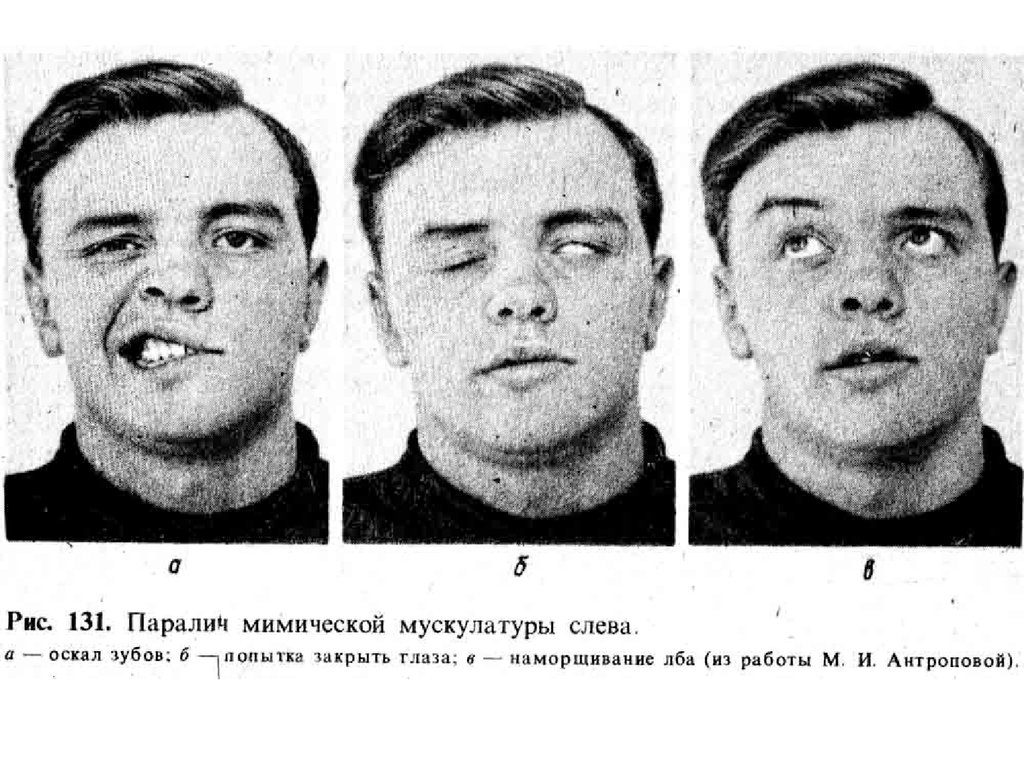

156.

• Гнойный экссудат при паротите может сдавливатьветви лицевого нерва, что ведет к парезу или

паралицу мимических мышц и последующей

асимметрии лица. Тяжелый гнойный процесс или

опухоль околоушной слюнной железы может вести

к разъеданию (аррозии) стенок сосудов,

проходящих в ложе железы, и тяжелому

кровотечению.

157.

• Глубокий отдел околоушножевательной области –глубокая область лица

(межчелюстная область).

• Расположен между задней

поверхностью верхней

челюсти и внутренней

поверхностью ветви нижней

челюсти.

158.

• В нем различают 2пространства: височнокрыловидное,

располагающееся между

внутренней поверхностью

нижней половины височной

мышцы и латеральной

крыловидной мышцей.

• Межкрыловидное – между

обеими крыловидными

мышцами.

159.

• В височно-крыловидном пространстверасположены a.maxillaris и plexus

pterygoideus.

• plexus pterygoideus связано с пещеристым

синусом через vv.emissaria laceri anteriores et rete

foraminis ovalis. Через нижнюю глазничную щель

оно связано с v.ophthalmica inferior.

• Отток из plexus pterygoideus осуществляется в

v.retromandibularis.

160.

• В норме отток венозной крови осуществляется внаправлении книзу, т.е. кровь из пещеристого

синуса в крыловидное сплетение, а не наоборот.

161.

• A.maxillaris располагается наповерхности латеральной

крыловидной мышцы. Отдает

многочисленные ветви (до 16),

которые кровоснабжают

образования глубокой области

лица, а также твердую

мозговую оболочку.

162.

• Межкрыловидное пространство располагаетсямежду латеральной и медиальной крыловидными

мышцами.

• N.mandibularis (3 ветвь тройничного нерва)

в отличие от 1 и 2 ветвей смешанный, имеет

двигательные и чувствительные нервы.

Двигательные ветви практически сразу уходят в

жевательные мышцы.

• Чувствительные ветви на различном уровне

проходят через межкрыловидное пространство.

163.

N.buccalis

N.alveolaris inferior

N.lingualis

N.auriculotemporalis

164.

В передней части околоушножевательной области –жевательная мышца

(m.masseter), которая

начинается от скуловой дуги и

прикрепляется к углу нижней

челюсти. Жевательную мышцу

покрывает жевательная фасция,

которая сзади переходит в фасцию

околоушной железы, а спереди

формирует фасциальное

влагалище жирового тела щеки.

Между жевательной мышцей и

ветвью нижней челюсти –

жевательно-челюстное

пространство, содержащее

рыхлую клетчатку.

165.

В задней частиоколоушно-жевательной

области – околоушная

железа (glandula

parotis), большая часть

которой располагается в

позадичелюстной ямке

(fossa retromandibularis).

166.

Позадичелюстная ямка(fossa retromandibularis)

ограничена: спереди –

ветвью нижней челюсти, сзади

– сосцевидным отростком,

сверху – наружным слуховым

проходом, изнутри –

шиловидным отростком и

шилоязычной и

шилоглоточной мышцами.

167.

Околоушная железа (glandula parotidea) имеет глубокую иповерхностную части.

Поверхностная часть располагается на наружной

поверхности жевательной мышцы.

Глубокая часть выходит в боковое окологлоточное

пространство.

168.

Выводной проток (ductusparotidea) – стенонов

проток выходит из-под

переднего края, проходит на 1-2 см

ниже скуловой дуги по наружной

поверхности жевательной мышцы,

прободает жировое тело щеки

(corpus adiposum buccae) и щечную

мышцу (m.buccinator) и

открывается в преддверие рта

на уровне первого или

второго верхнего моляра

(большого коренного зуба).

Околоушный проток проецируется

по линии, проведенной от

основания мочки уха к углу рта.

169.

170.

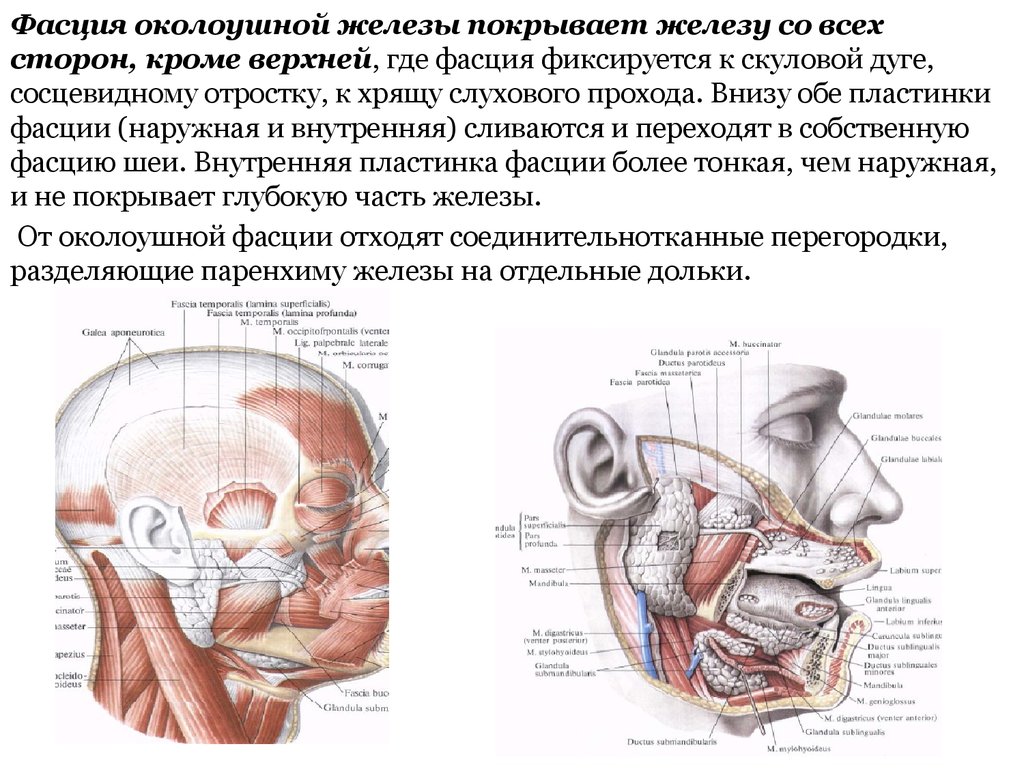

Фасция околоушной железы покрывает железу со всехсторон, кроме верхней, где фасция фиксируется к скуловой дуге,

сосцевидному отростку, к хрящу слухового прохода. Внизу обе пластинки

фасции (наружная и внутренняя) сливаются и переходят в собственную

фасцию шеи. Внутренняя пластинка фасции более тонкая, чем наружная,

и не покрывает глубокую часть железы.

От околоушной фасции отходят соединительнотканные перегородки,

разделяющие паренхиму железы на отдельные дольки.

171.

При гнойных паротитах опорожнение гнойника можетпроизойти через наружный слуховой проход, т.к.:

1) Сверху железа не покрыта фасцией

2) Железа прилегает к наружному слуховому проходу

Однако чаще прорыв гноя происходит в окологлоточное

пространство и далее по ходу глотки и пищевода в

заднее средостение с развитием медиастинита.

172.

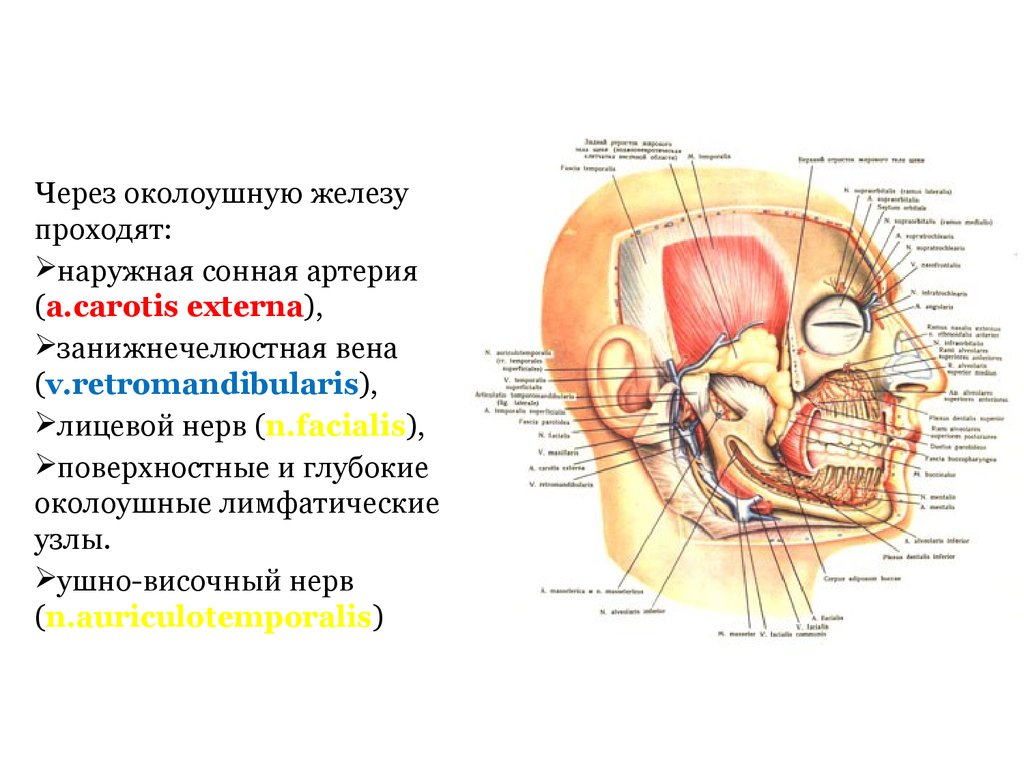

Через околоушную железупроходят:

наружная сонная артерия

(a.carotis externa),

занижнечелюстная вена

(v.retromandibularis),

лицевой нерв (n.facialis),

поверхностные и глубокие

околоушные лимфатические

узлы.

ушно-височный нерв

(n.auriculotemporalis)

173.

174.

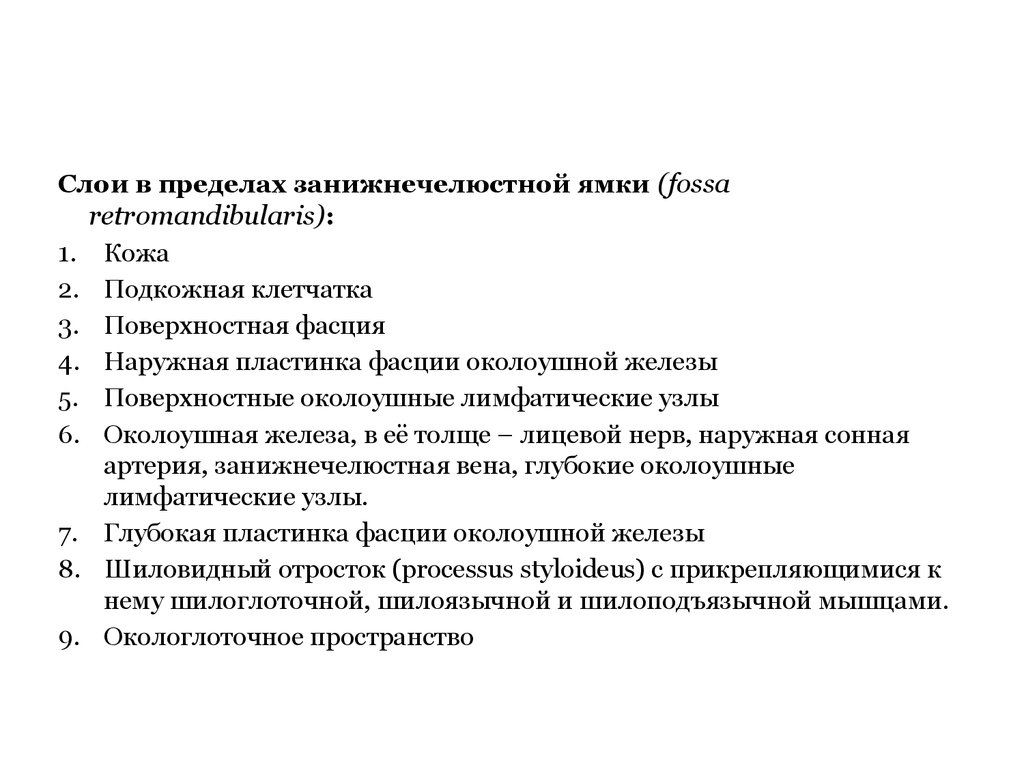

Слои в пределах занижнечелюстной ямки (fossaretromandibularis):

1. Кожа

2. Подкожная клетчатка

3. Поверхностная фасция

4. Наружная пластинка фасции околоушной железы

5. Поверхностные околоушные лимфатические узлы

6. Околоушная железа, в её толще – лицевой нерв, наружная сонная

артерия, занижнечелюстная вена, глубокие околоушные

лимфатические узлы.

7. Глубокая пластинка фасции околоушной железы

8. Шиловидный отросток (processus styloideus) с прикрепляющимися к

нему шилоглоточной, шилоязычной и шилоподъязычной мышцами.

9. Окологлоточное пространство

175.

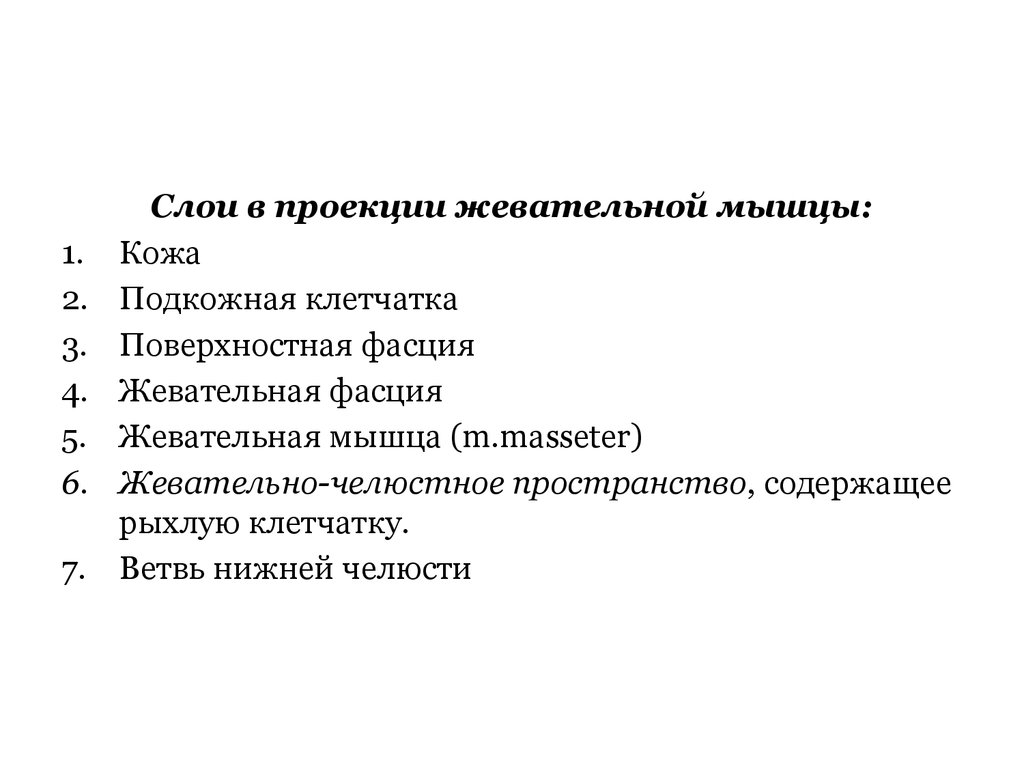

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

Слои в проекции жевательной мышцы:

Кожа

Подкожная клетчатка

Поверхностная фасция

Жевательная фасция

Жевательная мышца (m.masseter)

Жевательно-челюстное пространство, содержащее

рыхлую клетчатку.

Ветвь нижней челюсти

176.

177.

Подвисочная ямка (fossa infratemporalis)глубже околоушно-жевательной области

Снаружи – ветвь нижней челюсти (ramus mandibulae)

Изнутри – lamina lateralis processus pterygoidei

Спереди – tuber maxillae

Сзади – processus styloideus

Сверху – ala major ossis sphenoidalis и crista infratemporalis

178.

С нижнемедиальной стороны подвисочную ямку ограничиваетm.pterygoideus medialis, которая начинается от fossa

pterygoidea и прикрепляется к внутренней поверхности угла

нижней челюсти.

179.

В подвисочной ямке расположены:латеральная крыловидная мышца (m.pterygoideus

lateralis). Начинается от подвисочного гребня, от

наружной пластинки крыловидного отростка, от бугра

верхней челюсти, прикрепляется к шейке нижней челюсти, к

суставному диску височно-нижнечелюстного сустава, к

капсуле сустава.

Латеральная

крыловидная мышца

занимает центральную

часть подвисочной ямки

и разделяет её на

височно-крыловидное

(spatium

temporopterygoideum) и

межкрыловидное

пространство (spatium

interpterygoideum).

180.

181.

182.

183.

184.

Височно-крыловидное пространство(spatium temporopterygoideum)

Сверху сообщается с височной ямкой, с глубокой

клетчаткой височной области

Снизу – с клетчаткой межкрыловидного

пространства

Спереди – с глазницей (через нижнюю глазничную

щель)

Медиально – с крылонебной ямкой

185.

Межкрыловидное пространство (spatiuminterpterygoideum)

Сзади – с занижнечелюстной ямкой

Сверху – со средней черепной ямкой (через овальное

и остистое отверстия)

Спереди и снизу – с клетчаткой дна полости рта

Вены подвисочной ямки образуют крыловидное

сплетение, окружающее крыловидную ямку.

186.

187.

188.

Подвисочная ямка медиально сообщается скрылонебной ямкой (fossa pterygopalatina)

189.

Fossa pterygopalatina.Спереди – tuber maxillae

Сзади – основание processus pterygoideus ossis

sphenoidalis

Медиально – lamina perpendicularis ossis palatini.

Латеральной стенки нет.

В fossa pterygopalatina открывается 2

отверстия, 2 канала и 2 щели.

190.

сообщается с наружнымоснованием черепа

(canalis palatinus major),

сообщается с полостью рта

сообщается с глазницей

сообщается с подвисочной

ямкой

сообщается с полостью носа

сообщается со средней черепной

ямкой

191.

Венозный отток от лица осуществляется системами лицевойи занижнечелюстной вен.

v.facialis. У медиального угла глаза соединяются

надблоковые, надглазничные вены, наружные носовые

вены – образуется угловая вена (v.angularis), которая

анастомозируетс v.ophthalmica superior и, сливаясь с

верхней губной веной, образует лицевую вену.

По пути v.facialis принимает следующие вены:

v.faciei profunda

v.labialis superior

v.labialis inferior

v.submentalis

192.

193.

194.

195.

v.retromandibularis формируется при слиянии vv.maxillares иv. temporalis superficialis. У угла нижней челюсти соединяется с

v.facialis. В занижнечелюстную вену впадают средняя

височная вена и поперечная вена лица.

medicine

medicine