Similar presentations:

Иммунофизиология и иммунопатология репродукции

1. Иммунофизиология и иммунопатология репродукции

2 курс, лечебный факультет2. Иммунологически привилегированные органы (органы, при трансплантации в которые чужеродных тканей не происходит их отторжения)

• Классические иммунологическипривилегированные органы:

- внутренние камеры глаза

- головной мозг

- семенники

- яичники

- волосяные фолликулы

- беременная матка

Существование в организме иммунологически

привилегированных зон связано с необходимостью

предотвращения воспалительной реакции, обусловленной

иммунными механизмами повреждающими органы сильнее

патогенов.

3. Особенности иммунологически привилегированных органов

1. Изоляция (на локальном уровне):- тканевой барьер (образован эндотелиальными,

мезотелиальными или эпителиальными клетками)

- отсутствие лимфооттока (в иммунную систему не

2.

поступает информация об антигенном составе этих

органов)

Иммуносупрессия (на локальном уровне):

- дефицит АПК

- наличие локальных иммуносупрессорных

факторов

гуморальных: ЦК – ТРФβ, ИЛ-10; гормоны и нейропептиды

соматостатин, кальцитонин, АКТГ, меланоцитстимулирующий

гормон; система комплемента

клеточных: большое число Тreg, низкое содержание АПК,

экспрессирующих молекулм МНС 2 класса

4. Особенности иммунологически привилегированных органов (продолжение)

3. Иммунорегуляция (на системном уровне):- системная толерантность

- регуляторные Т-лимфоциты

- экспрессия на клетках тканевых

барьеров FasL - молекул, индуцирующих

апоптоз – (при образовании и проникновении

ЦТЛ в момент преодоления тканевого барьера

они через FasL получают сигнал к апоптозу)

5.

В настоящее время понятие «иммунологическипривилегированных зон» расширено, в них включены:

- слизистая оболочка кишечника (иммунный

ответ запускается избирательно против

патогенов, но не против комменсалов и

антигенов пищи)

- опухоли (иммунный ответ на антигены

опухоли блокируется сложными механизмами)

- развивающийся плод (аутотрансплантат) –

генетические различия матери и плода

благоприятствуют нормальному течению

беременности

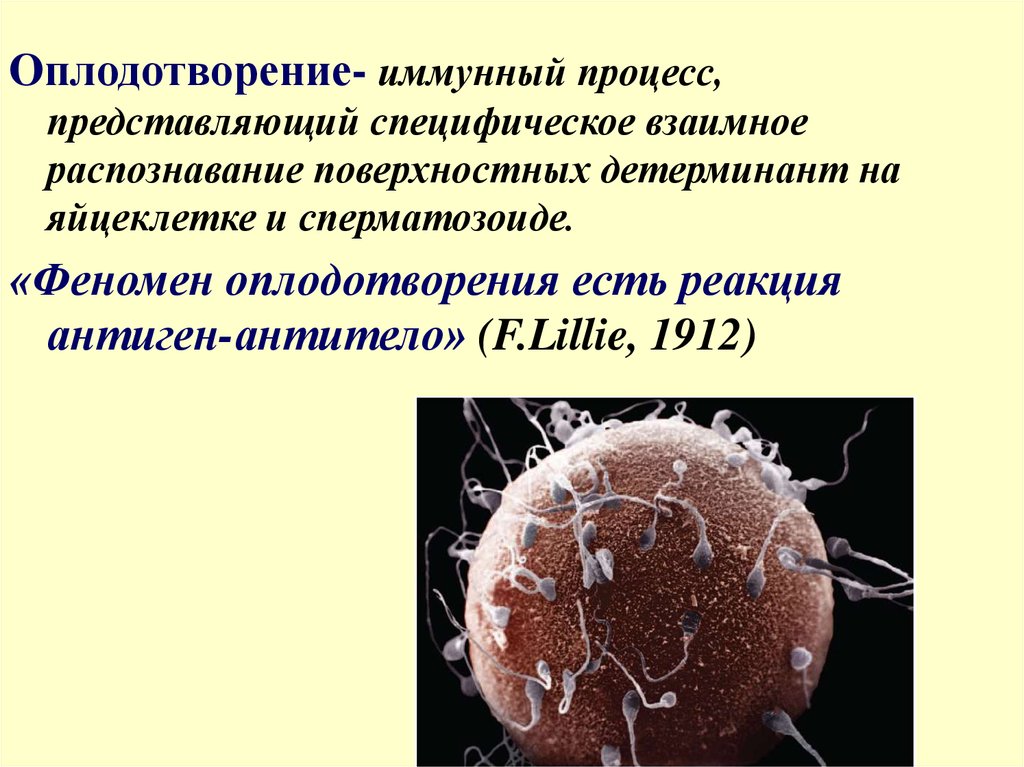

6.

Оплодотворение- иммунный процесс,представляющий специфическое взаимное

распознавание поверхностных детерминант на

яйцеклетке и сперматозоиде.

«Феномен оплодотворения есть реакция

антиген-антитело» (F.Lillie, 1912)

7. История открытия мужских половых клеток

• Сперматозоиды были открыты в 1678 г.микроскопистами А. Ван Левенгуком и Н.

Хартсекером.

• Левенгук первоначально считал их

«паразитическими животными», живущими в

сперме (отсюда происходит название

сперматозоиды (sperma – семя, зерно; zoos –

животные)

• Позднее оба автора пришли к мысли, что

каждый спермий содержит преформированное

животное, а самка только предоставляет

«питательную почву» для его развития.

• Роль, выполняемая спермием в процессе

оплодотворения, была выяснена только в XIX

столетии.

8.

1826 г. - открытиеяйцеклетки

млекопитающих русским

эмбриологом Карлом Бэром

9. Зрелый сперматозоид имеет длину до 50—60 мкм, состоит из головки, шейки и хвостовой части.

Головка сперматозоида, имеющая овальную форму,содержит ядро, окруженное тонким слоем

протоплазмы.

В результате колебательных движений хвостовой

части сперматозоиды способны совершать

самостоятельные движения со скоростью 2-3

мм/мин.

Способность к движениям сперматозоиды получают

после их контакта с секретом семенных пузырьков

и предстательной железы - семенной жидкости.

10. Антигены сперматозоидов и семенной плазмы

• групп крови - АВО• тканевой совместимости - HLA I и II

класса

• дифференцировочные - T/t антигены

• рецепторы к Fc IgG

• оболочный SCA (Spermatozoa Coatiug

Antigen)

• Антиген МА-1

11. Характеристика МА-1 антигена сперматозоида

МА-1 Аг взаимодействует соспецифическим рецептором

блестящей оболочки яйцеклетки

Выраженность экспрессии рецептора к

МА-1 не постоянна и зависит от

многих факторов:

• Блокада рецептора эндогенными

белками

• Удаление рецептора различными

ферментами

• Подавление экспрессии рецептора

стрессовыми факторами

12. Яйцеклетка – женская половая клетка, округлой формы, диаметром примерно 130 мкм

• В цитоплазме яйцеклетки (ооплазме)содержатся совокупность питательных

веществ — желток.

• Снаружи яйцеклетка покрыта

непроницаемой для макромолекул и

лимфоцитов блестящей оболочкой

• Яйцеклетки образуются в результате

оогенеза под контролем гонадотропных

гормонов (ФСГ, ЛГ), стероидных гормонов

(эстрогенов, андрогенов, прогестерона)

13. Антигены яйцеклетки:

• антигены HLA• дифференцировочные T/t антигены

• специфические

• антигены прозрачной зоны

14. Биологические функции прозрачной зоны яйцеклетки

• защита фолликулярных ооцитов• связывание сперматозоидов в начальной стадии

фертилизации

• предупреждение полиспермии

• осмотическая регуляция яйцеклетки и

развивающегося эмбриона

• ограничение и защита яйцеклетки и эмбриона в

яйцеводе и матке

• участие в начальных стадиях имплантации

15. СИСТЕМА МЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ СЛИЗИСТЫХ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТА

Гистогематические барьеры слизистых оболочек:«Экологические ниши»: - плоский влагалищный эпителий

- цилиндрический эпителий шейки матки

- цервикальные железы

Нормальная микрофлора влагалища и шейки матки

(лактобактерии, бифидобактерии и другие).

ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ:

Иммуноглобулины

(IgM, IgG, IgA, sIgA)

Цитокины (ИФН)

Комплемент

Лизоцим, β-лизины

Лактоферрин

Трансферрин

Фибронектин

Альбумины

КЛЕТОЧНЫЕ ФАКТОРЫ:

Лимфоциты (T, B, NK)

Макрофаги

Нейтрофилы

Эпителиальные клетки

16. Плацента

обеспечивает:• обмен веществ между матерью и плодом

• защищает плод от инфекционных агентов и

от иммунной системы матери

• гормональную подготовку к родам и

последующей лактации.

• гормоны плаценты, ее растворимые и

фиксированные иммуносупрессорные факторы,

почти полная механическая непроницаемость

для лимфоцитов и материнских антител

делают ее уникальным иммунорегуляторным

барьером.

17.

18. Функции плаценты (обеспечение иммунологического равновесия между матерью и плодом)

1. Обменная (транспортная) функция• транспорт IgG к плоду

• доставка в кровь матери продуцируемого

плодом α-фетопротеина, эстрогенов и

ГКС, синтезируемых надпочечниками

плода, клеток трофобласта, лейкоцитов

и эритроцитов

19. Функции плаценты (продолжение)

2. Барьерная функция (предохранение эмбриона отвредных воздействий со стороны организма матери)

• Сорбция анти-HLA-антител, направленных

против отцовских HLA-антигенов

(анти-HLA-антитела не проявляют

цитотоксической активности по отношению к

трофобласту за счет инактивации С3конвертазы системы комплемента)

20. Функции плаценты (продолжение)

3. Иммунорегуляторная функция(осуществляется путем синтеза гормонов с

иммуносупрессивной активностью, необходимых для

поддержания иммунологического равновесия в

системе мать-плод)

Цитокины (ИЛ-10, ГМ-КСФ)

Простогландин Е2 (ингибирует активность

рецепторов к ИЛ-2 на лимфоцитах)

Хорионический гонадотропин (ингибирует

процессинг и презентацию Аг макрофагами)

Трофобластический бета1-гликопротеин

Плацентарный лактоген

Прогестерон индуцированный фактор

Альфа-фетопротеин

21. Иммунные механизмы, обеспечивающие выживание и нормальное развитие плода (полуаллогенного трансплантата)

• отсутствие на клетках трофобластаклассических Аг HLA I и II классов

• сдвиг функционального баланса Т-хелперов в

сторону клеток 2 типа (Тх2)

• иммунорегуляторная роль плаценты,

обеспечивающая иммуносупрессивный фон в

организме матери

22. Механизмы толерантности матери к плоду

1. анти-HLA-антитела (не оказываютцитотоксического эффекта на плацентарную

ткань за счет присутствия на поверхности

трофобласта факторов, инактивирующих С3конвертазу→не активируется комплемент→ не

реализуется цитотоксическое действие антиHLA-антител

2. Особенностями трофобласта (экспрессия на его

клетках молекул «неклассического» HLA-G локуса,

ингибирующих рецепторы ЕК-клеток, их

киллинговый эффект по отношению к

трофобласту

3. Синтез IgG антител (блокирующих антител) в

организме беременной против специфических

антигенов трофобласта, предохраняющих его от

иммунных реакций матери

23. Факторы иммуносупрессии при беременности:

1Фактор . ранней беременности (ФРБ) – появляется сразупосле оплодотворения яйцеклетки, тормозит

распознавание лимфоцитами оплодотворенной яйцеклетки.

ФРБ-α (продуцируется на яйцеводах и фиксируется на

лимфоцитах)

ФРБ-β (синтезируется желтым телом)

2. Антиген TLX (трофобласт-лимфоцитперекрестный

антиген), сенсибилизация к которому создает необходимый

фон для развития механизмов супрессии.

3. Отсутствие на трофобласте классических антигенов HLA I

класса (препятствуют созреванию трофобластических Ткиллеров)

4. Наличие на трофобласте антигенов HLA-G локуса

(способствуют созреванию Т-супрессоров, подавлению функции

ЕК-клеток)

5. Супрессия функции макрофагов

24. Факторы иммуносупрессии при беременности (продолжение)

6. Барьерная функция плаценты7. Роль плаценты, как сорбента HLA-антител

8. Иммунорегуляторная роль плаценты, приводящая к

локальной иммуносупрессии за счет ХГТ, плацентарного

лактогена, прогестерониндуцированного фактора (подавляет

функцию ЕК-клеток, ФНО-α; усиливает функцию Тх-2,

продукцию ГКС, ТРФ-β, ПГЕ-2)

9. Онкофетальный α-фетопротеин, обладающий мощным

иммуносупрессивным потенциалом

10. Усиление функции Тх-2 – повышение продукции ИЛ-4,

ИЛ-10, блокирующих антител (IgG1)

11.Снижение функции Тх-1 – уменьшение продукции ИЛ-2,

ИФН-γ, ФНО-α, цитотоксических IgG2, оказывающих

цитопатогенный эффект на клетки трофобласта.

25. Супрессорный иммунитет при беременности обеспечивается:

увеличением популяции клеток - супрессоров(специфических - действующих против МНС антигенов плода отцовского происхождения;

неспецифических - гормонозависимых)

продукцией супрессорных факторов

местной иммуносупрессией

26. Бесплодие и привычное невынашивание беременности

27. Иммунологические критерии невынашивания беременности

наличие не менее 3-х самопроизвольныхвыкидышей в анамнезе без установленной

этиологии, отсутствие детей в данном браке

совпадение (гомозиготность) супругов не

менее чем по двум HLA-антигенам

ослабленный иммунный ответ лимфоцитов

беременной на аллоантигены мужа и плода

высокий титр противоспермальных антител

наличие аутоиммунных реакций, направленных

против антигенов прозрачной зоны яйцеклетки.

снижение супрессорной активности сыворотки

беременной.

28. Значение иммунологических факторов в развитии бесплодия

Бесплодие в браке может быть обусловленоследующими иммунными факторами:

• Вторичным иммунодефицитом у жены (инфекция

→воспаление→нарушение эндокринно-иммунных

взаимодействий →ВИД)

• Антиспермальным - антигаметным иммунным

конфликтом (воспаление →активация местного

иммунитета →снижение иммуносупрессивных

свойств семенной плазмы); генетическая

предрасположенность иммунной системы женщины

к усиленному антителосинтезу

• Повышенной степенью гистосовместимости

между супругами (относительное бесплодие)

29. Лечение невынашивания беременности

- трансплантация кожноголоскута от мужа

- предварительная внутрикожная

иммунизация взвесью

лимфоцитов мужа

30. Трансплантация кожного лоскута от мужа

• Подсадка кожного лоскута осуществляется какперед планируемой беременностью, так и в сроки

до 6—8 недель беременности и повторно до 14—

15недель.

• Техника выполнения: на плече беременной

рассекается кожа до подкожной клетчатки,

формируется карман величиной 1 х 1,5 см; в карман

подшивается лоскут кожи.

• Приживание кожного лоскута наблюдается в

течение 2-3 недель, затем он отторгается.

• В данном случае положительный эффект

достигается благодаря дополнительной

изосенсибилизации жены HLA – антигенами мужа

как I, так и II класса, которые экспрессированы на

клетках эпителия кожного лоскута.

31. Внутрикожная иммунизация взвесью лимфоцитов мужа

• Проводится сразу же после окончания менструации.• Принцип метода: лимфоциты периферической крови мужа

(не менее 200 млн), вводятся женщине внутрикожно в 10—15

точек на плече либо в межлопаточной области.

• Иммунизацию проводят в течение 2-3 циклов перед

планируемой беременностью.

• В случае привычного невынашивания повторяют на 6-й и 12

неделях беременности.

• Иммунизация способствует повышению степени

сенсибилизации к HLA-гаплотипу мужа и формированию

супрессорного механизма, защищающего зиготу (плодное

яйцо) от цитотоксических антител матери.

medicine

medicine