Similar presentations:

Аксиология - философия ценностей. Понятие ценности

1.

Тема 7. Аксиология –философия ценностей

1. Понятие ценности.

2. Этика.

3. Эстетика.

2.

1. Понятие ценности восходит к практической философии И.Канта, у которого нравственность есть способность человека

полагать свое бытие с точки зрения должного – требований,

целей и идеалов, отсутствующих в наличном опыте.

В дальнейшем теорию ценностей развивали Г. Лотце и

представители неокантианской школы (Г. Риккерт, В.

Виндельбанд и др.).

Ценность:

• «комплекс направленных от субъекта к объективной

реальности волевых, эмоциональных, интеллектуальных

переживаний, воплощающих в себе наиболее значимые

целе- и смыслосодержащие притязания и устремления»

(Л.Н. Баева);

• «идеальная модель какого-либо явления. Идеальность

трактуется как набор требований к этому явлению,

которое необходимо изменить, либо соотнести (оценить)

в соответствии с моделью» (И.И. Докучаев).

3.

Г. Риккерт: «Скажите историку, что он не умеет отличатьсущественное от несущественного, он воспримет это как

упрек своей научности. Поэтому он сразу согласится с тем,

что он должен изображать лишь то, что является важным,

интересным и значительным, и будет с пренебрежением

смотреть на тех, кто рад, когда находит дождевых червей».

Ценности всегда положительны – зло, несправедливость,

безобразное не могут быть ценностями.

Основные сферы ценностной деятельности – мораль и

искусство.

4.

2. Этика/практическая философия – философияморали (греч. ethos, лат. mos – нрав, обычай).

Мораль/нравственность – ценности, которыми

должен руководствоваться человек в отношении

к другим людям и живым существам.

И. Кант: основной вопрос этики – как я должен

поступать?

Основные ценности этики: добро,

справедливость, честь, достоинство, совесть,

любовь, милосердие, долг, ответственность,

свобода.

5.

Философская проблематизация морали выражается встолкновении двух позиций:

1. Моральный релятивизм – нет абсолютного добра или

зла; нравственность зависит от общественных и

культурных условий, следовательно, она изменчива и

исторически относительна:

В древних обществах - «око за око», Талион (равное

возмездие).

В христианстве - «подставь вторую щеку».

В современной культуре - «твоя свобода может быть

ограничена только свободой другого».

Если абсолютизировать относительность нравственности,

то можно свести ее только к приспособлению человека к

общественным условиям и возможности вывода «все

дозволено» (пока не поймают).

Нравственность тогда носит характер разумного и

выгодного приспособления к условиям общества.

6.

2. Моральный абсолютизм – нравственность априорна(до-опытна), зависит не от социокультурных условий и

окружающих обстоятельств, а только от свободного

волеустановления человека.

Иммануил Кант: Категорический императив –

поступай так, чтобы максима твоей воли могла быть

всеобщим правилом; относись к человечеству и в своем

лице, и в лице другого как к цели, а не как к средству.

М. Мамардашвили, «Кантианские вариации»:

• «все, что мы можем принять, ссылаясь на факты, не есть

совесть, а совесть есть то, где мы ссылаемся на ее саму,

а не какие-то факты… Там, где все остальное – польза,

выгода, целесообразность и т.д., – можно привести

факты. А здесь мы не можем привести факты. Это есть

априори…»;

7.

• «Если мы о добре, о благе будем рассуждать в терминахнаграды или выгодности быть благими, считая, что благо

оправдывает себя и способствует выживанию

человеческого рода, т.е. если мы пользуемся

возможностью вносить какие-то объяснительные термины

в феномен понимания морали, мы будем вне этого

феномена, вне морали»;

• «Не может быть склонности к добру, т.е. к чему-то, что

само собой будет действовать так, как будто оно уже у нас

есть и действует, и мы уже можем специально о нем не

помнить. Ибо добро, по глубокому ощущению Канта,

должно специально делаться с имением силы на это или

внутреннего состояния».

8.

Для нравственной ситуации современного человекахарактерно столкновение различных моральных

порядков (частных, родственных, гражданских,

профессиональных). Сегодня нет никакой внешней

авторитетной инстанции, которая бы определила

выбор между ними, решение принимает только

индивид.

9.

3. Эстетика – философия искусства.Что такое искусство?

- чувственное отражение бытия в художественных

образах;

- деятельность, направленная на

создание эстетически выразительных форм.

10.

«Каннские львы» 2011Алессандро Бавари

11.

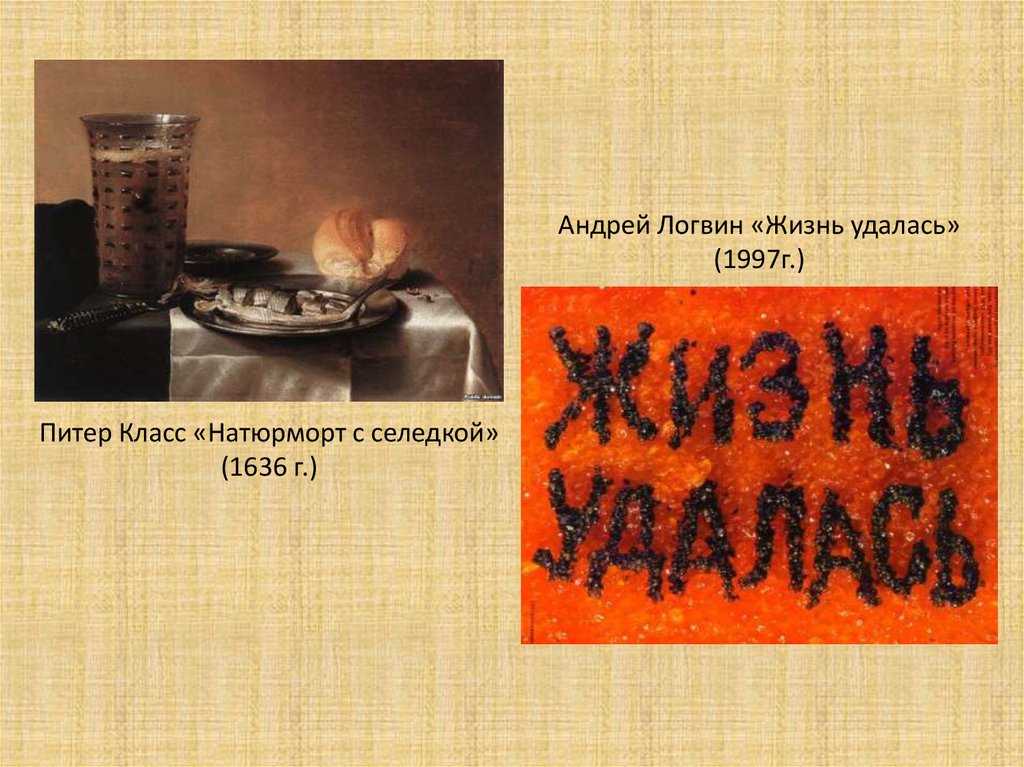

Андрей Логвин «Жизнь удалась»(1997г.)

Питер Класс «Натюрморт с селедкой»

(1636 г.)

12.

Признаки произведения искусства:1. произведение искусства неутилитарно, исключено из сферы

практического использования: оно ничему и никому не служит

и не используется;

2. это всегда нарушение нормы, расшатывающее привычные

схемы восприятия;

3. форма и материя произведения выражают содержание, они

небезразличны друг к другу: звучание слова в поэзии, фактура

материала в архитектуре, звук в музыке, цвет в живописи не

просто обозначают содержание, но выражают его;

4. неоднозначность – произведение искусства неисчерпаемо в

своих значениях: «искусство влияет на нас не тем, что оно

говорит, но тем, что оно умалчивает»;

5. целостность – все элементы произведения связаны между

собой загадочным образом: «искусство – это жизнь,

освобожденная от власти случая» (Р. Барт).

13.

Эстетические категории:• Прекрасное – красота внешней формы,

свидетельствующая о красоте внутренней.

• Возвышенное – величественная форма, которая

воспринимается как выходящая за пределы

чувственного восприятия (вид звездного неба, величие

бури).

• Трагическое – прекрасное, испытывающее страдания и

гибель, вызывает катарсис – очищение страстей

посредством страха и сострадания (Аристотель).

• Ужасное – трагическое без катарсиса: трагическое

несчастье величественно, в нем человек остается

господином обстоятельств, смертью утверждая свободу

над ними; в ужасном, человек – раб обстоятельств, он

не владеет миром.

14.

• Безобразное – нечто отталкивающее, уродство,вызывающее неудовольствие вследствие

дисгармоничности, несоразмерности,

неупорядоченности, отражает невозможность или

отсутствие прекрасного.

• Комическое – «безболезненное и безвредное уродство»

(Аристотель), отражение жизненных явлений,

характеризующихся внутренней противоречивостью,

несоответствием между тем, чем они являются по

существу, и тем, за что они себя выдают.

• Низменное – противоположность возвышенного,

болезненное и вредное уродство, несмешное

безобразное, вызывающее презрение и отвращение.

philosophy

philosophy