Similar presentations:

Методы генетики человека (генеалогический метод)

1.

Методы генетики человека(генеалогический метод)

2.

План лекции1. Методы изучения генетики человека.

2. Генеалогический метод.

3. Критерии родословных при различных типах наследования

4. Анализ родословных с различными типами наследования

5. Близнецовый метод изучения наследственности.

6. Цитогенетический метод изучения наследственности человека.

7. Биохимический метод изучения наследственности человека.

8. Методы пренатальной диагностики.

3.

4.

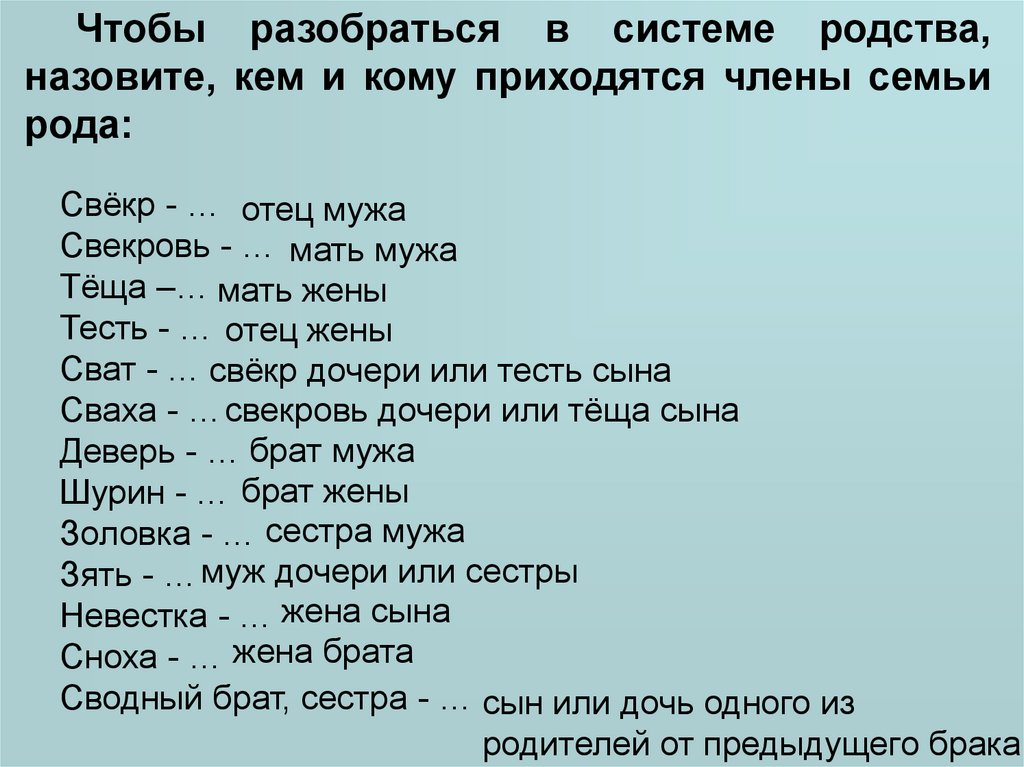

Чтобы разобраться в системе родства,назовите, кем и кому приходятся члены семьи

рода:

Свёкр - … отец мужа

Свекровь - … мать мужа

Тёща –… мать жены

Тесть - … отец жены

Сват - … свёкр дочери или тесть сына

Сваха - … свекровь дочери или тёща сына

Деверь - … брат мужа

Шурин - … брат жены

Золовка - … сестра мужа

Зять - … муж дочери или сестры

Невестка - … жена сына

Сноха - … жена брата

Сводный брат, сестра - … сын или дочь одного из

родителей от предыдущего брака

5.

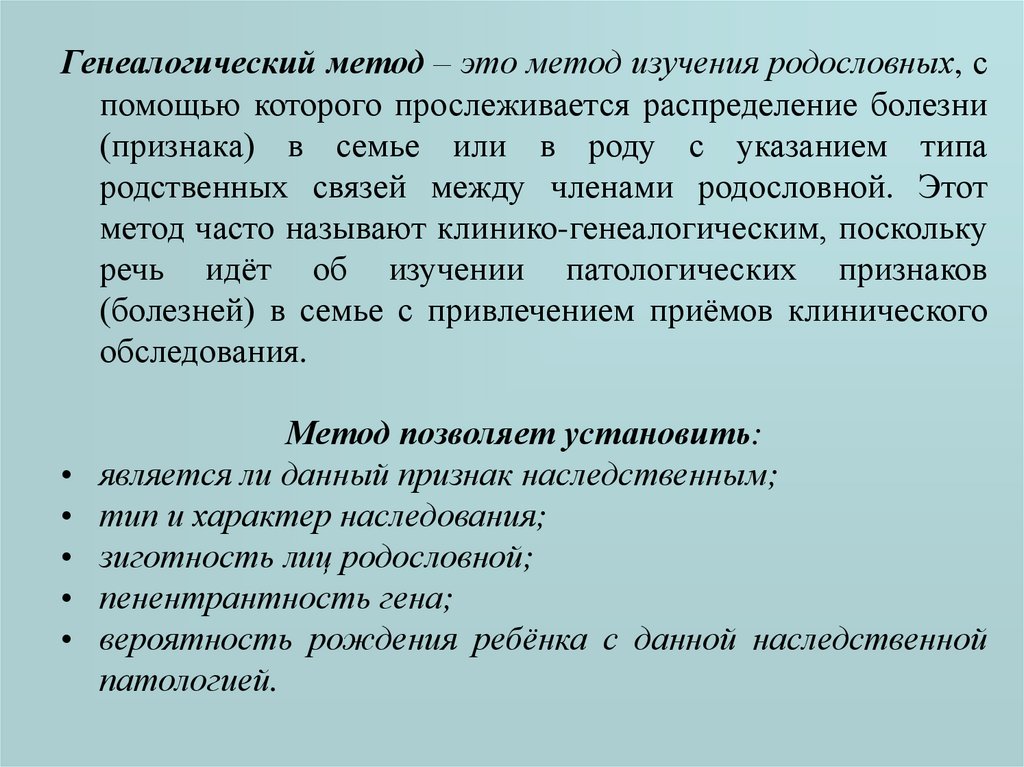

Генеалогический метод – это метод изучения родословных, спомощью которого прослеживается распределение болезни

(признака) в семье или в роду с указанием типа

родственных связей между членами родословной. Этот

метод часто называют клинико-генеалогическим, поскольку

речь идёт об изучении патологических признаков

(болезней) в семье с привлечением приёмов клинического

обследования.

Метод позволяет установить:

является ли данный признак наследственным;

тип и характер наследования;

зиготность лиц родословной;

пенентрантность гена;

вероятность рождения ребёнка с данной наследственной

патологией.

6.

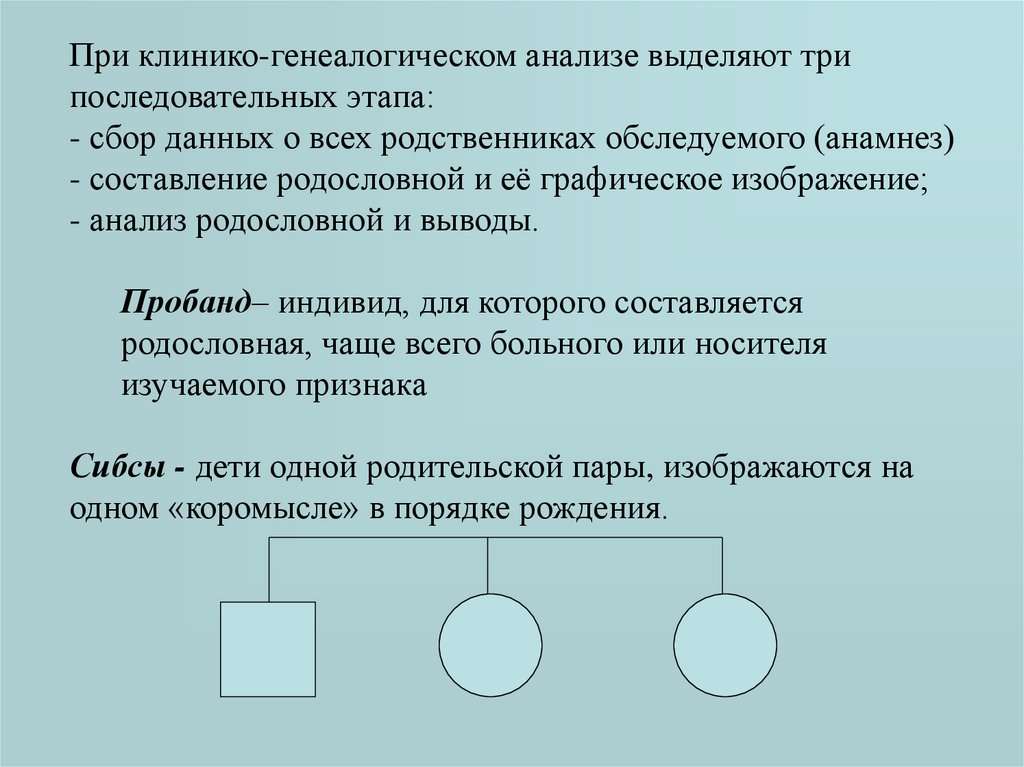

При клинико-генеалогическом анализе выделяют трипоследовательных этапа:

- сбор данных о всех родственниках обследуемого (анамнез)

- составление родословной и её графическое изображение;

- анализ родословной и выводы.

Пробанд– индивид, для которого составляется

родословная, чаще всего больного или носителя

изучаемого признака

Сибсы - дети одной родительской пары, изображаются на

одном «коромысле» в порядке рождения.

7.

Символы, используемые при составлении родословной8.

9.

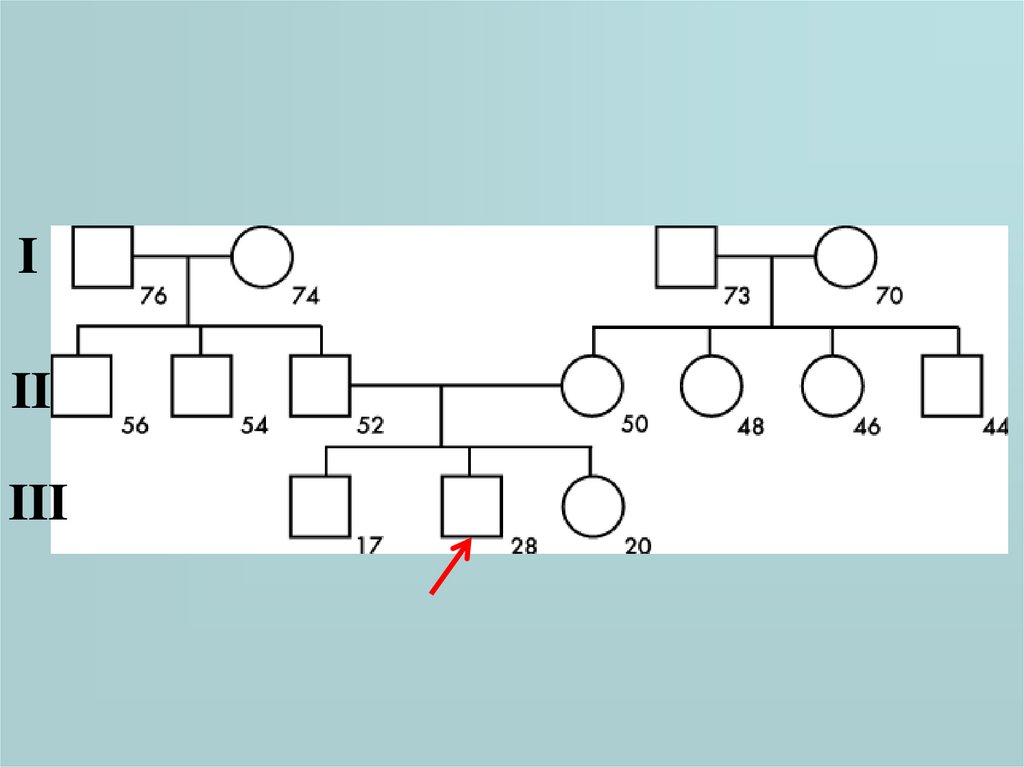

III

III

10.

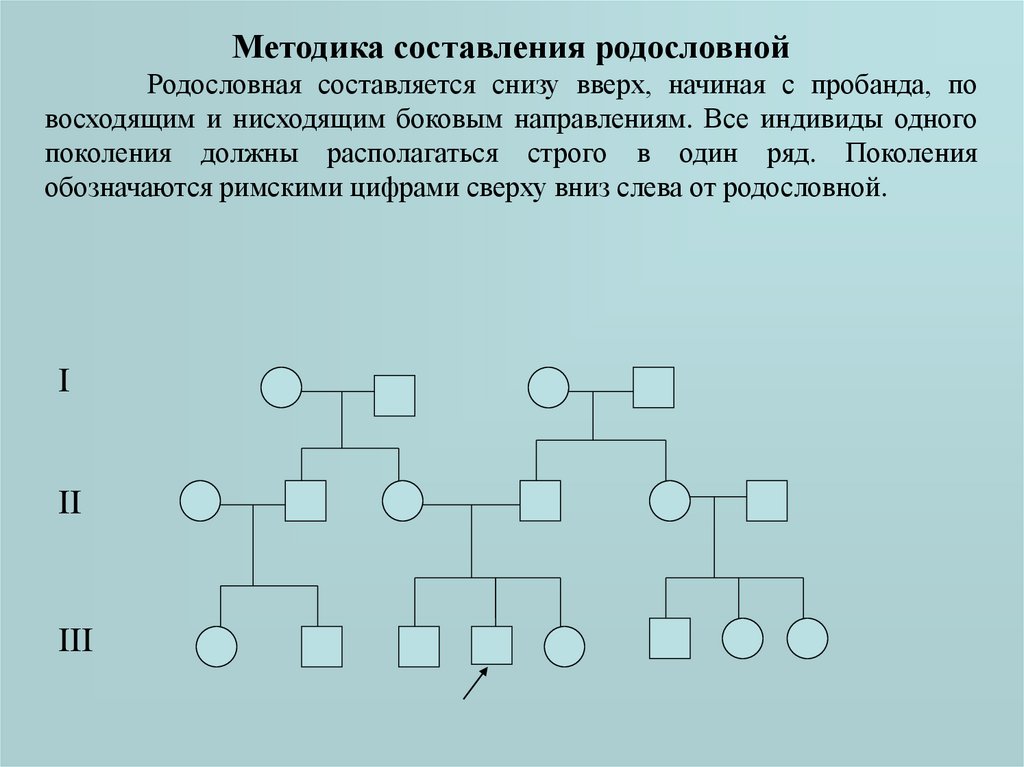

Методика составления родословнойРодословная составляется снизу вверх, начиная с пробанда, по

восходящим и нисходящим боковым направлениям. Все индивиды одного

поколения должны располагаться строго в один ряд. Поколения

обозначаются римскими цифрами сверху вниз слева от родословной.

I

II

III

11.

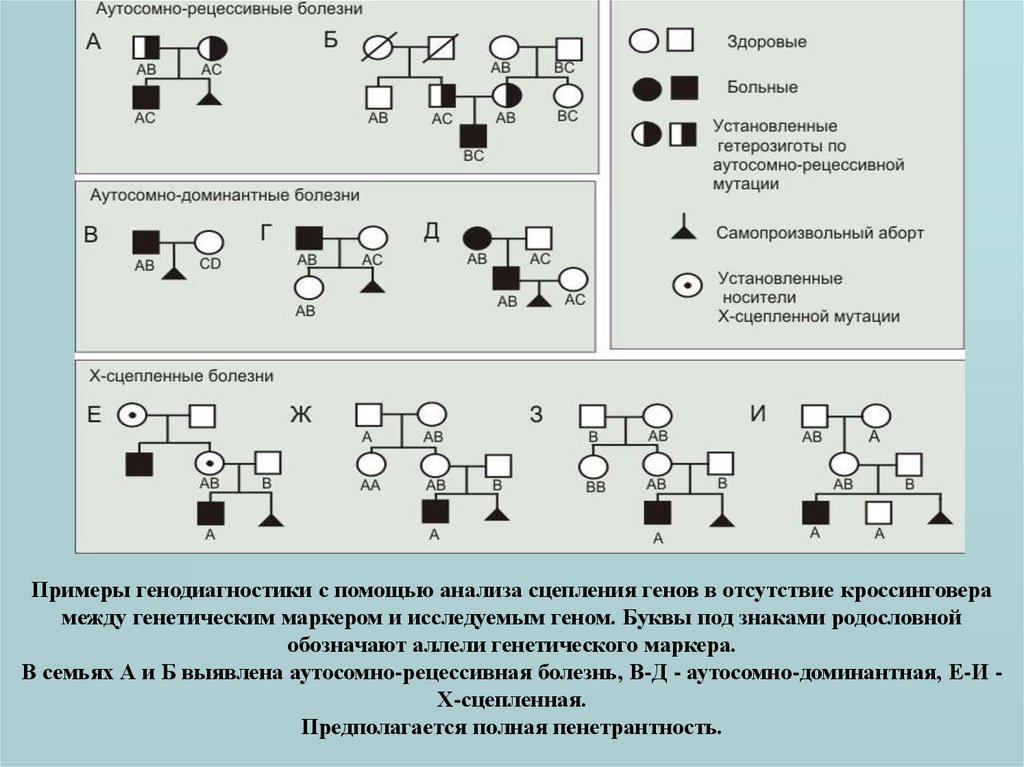

Примеры генодиагноcтики с помощью анализа сцепления генов в отсутствие кроссинговерамежду генетическим маркером и исследуемым геном. Буквы под знаками родословной

обозначают аллели генетического маркера.

В семьях А и Б выявлена аутосомно-рецессивная болезнь, В-Д - аутосомно-доминантная, Е-И Х-сцепленная.

Предполагается полная пенетрантность.

12.

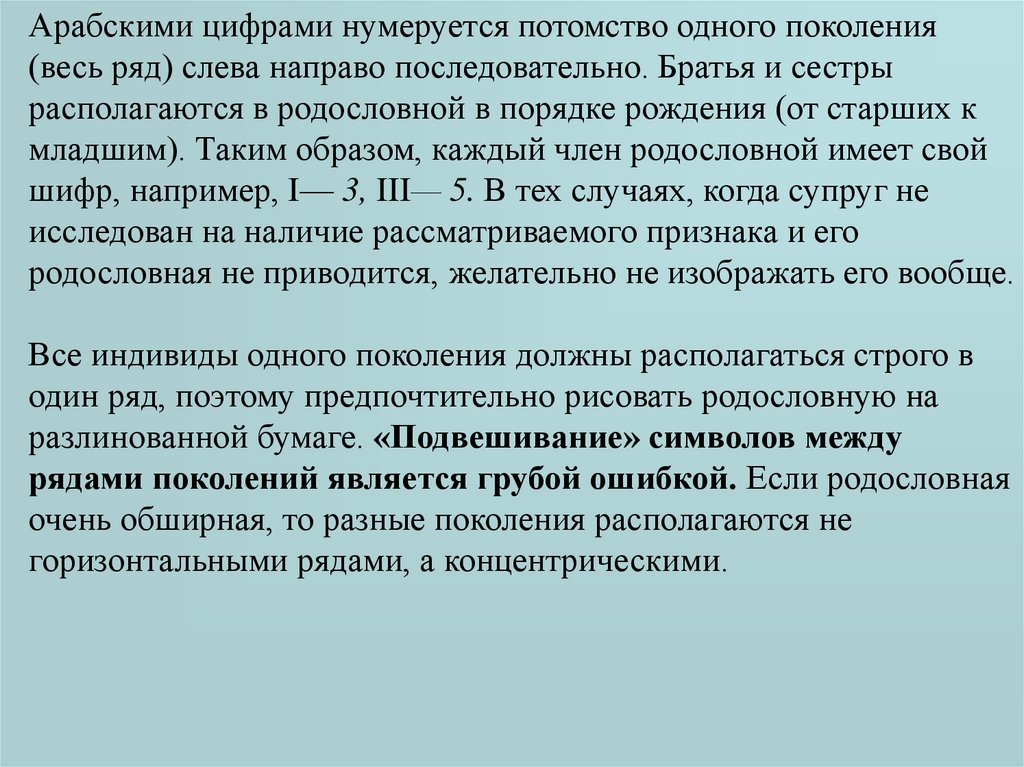

Арабскими цифрами нумеруется потомство одного поколения(весь ряд) слева направо последовательно. Братья и сестры

располагаются в родословной в порядке рождения (от старших к

младшим). Таким образом, каждый член родословной имеет свой

шифр, например, I— 3, III— 5. В тех случаях, когда супруг не

исследован на наличие рассматриваемого признака и его

родословная не приводится, желательно не изображать его вообще.

Все индивиды одного поколения должны располагаться строго в

один ряд, поэтому предпочтительно рисовать родословную на

разлинованной бумаге. «Подвешивание» символов между

рядами поколений является грубой ошибкой. Если родословная

очень обширная, то разные поколения располагаются не

горизонтальными рядами, а концентрическими.

13.

Графическое изображение родословной должно сопровождаться«легендой родословной», которая является обязательным

элементом описания родословной и включает:

1.описание состояния здоровья члена родословной, информация

о котором важна для понимания характера наследования

заболевания (признака) или особенностей его клинического

проявления;

2. возраст начала и характер течения заболевания у пораженных;

3. причину смерти и возраст на момент смерти члена

родословной;

4. описание методов диагностики и идентификации заболеваний,

перечень источников медицинских и других сведений.

Важно отмечать в родословной лично обследованных на наличие

признака (к этому также можно приравнять получение сведений

из объективного источника, например, истории болезни) и

необследованных, сведения о которых получены из ответов

пробанда или родственников, а также из анкет.

14.

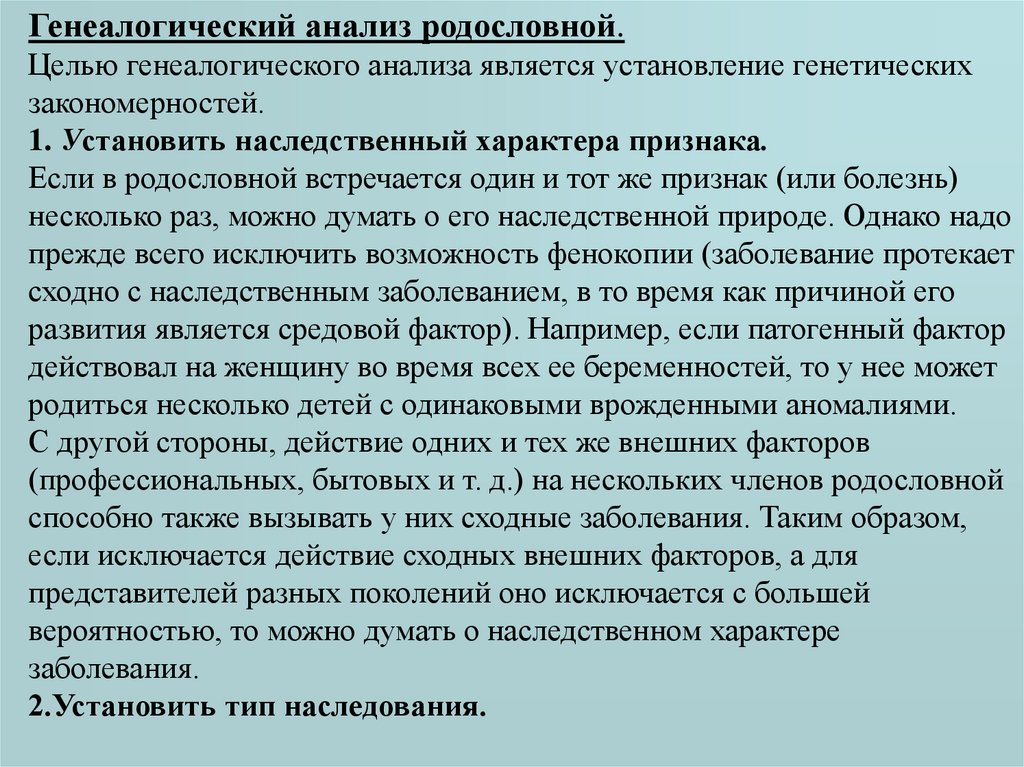

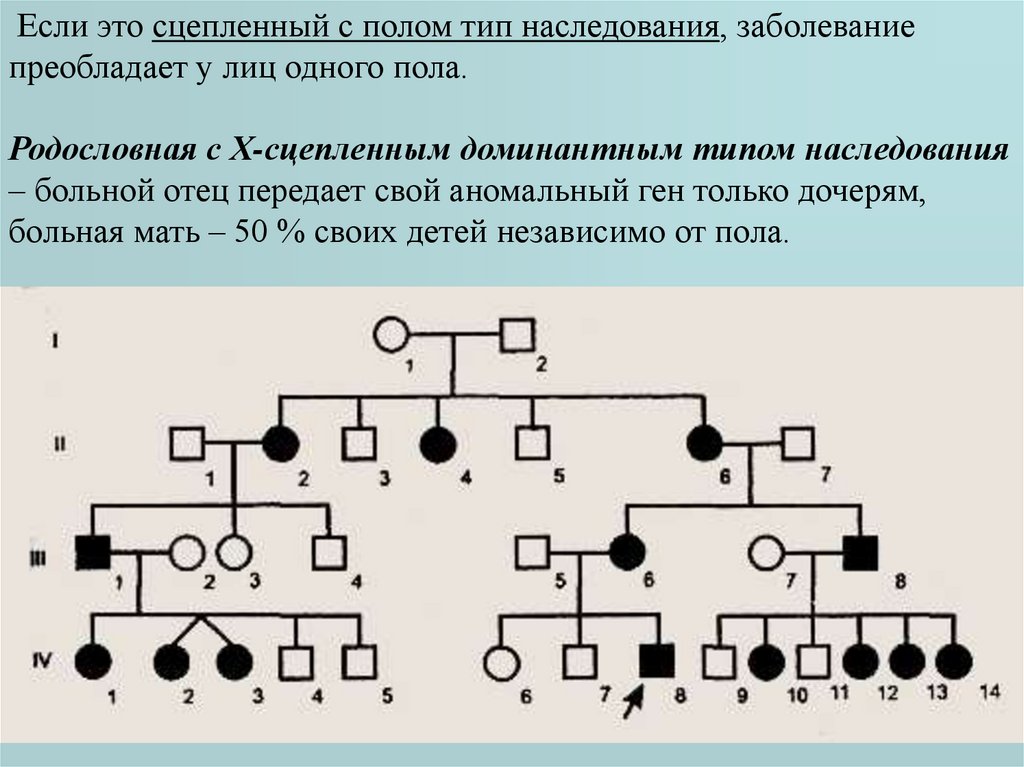

Генеалогический анализ родословной.Целью генеалогического анализа является установление генетических

закономерностей.

1. Установить наследственный характера признака.

Если в родословной встречается один и тот же признак (или болезнь)

несколько раз, можно думать о его наследственной природе. Однако надо

прежде всего исключить возможность фенокопии (заболевание протекает

сходно с наследственным заболеванием, в то время как причиной его

развития является средовой фактор). Например, если патогенный фактор

действовал на женщину во время всех ее беременностей, то у нее может

родиться несколько детей с одинаковыми врожденными аномалиями.

С другой стороны, действие одних и тех же внешних факторов

(профессиональных, бытовых и т. д.) на нескольких членов родословной

способно также вызывать у них сходные заболевания. Таким образом,

если исключается действие сходных внешних факторов, а для

представителей разных поколений оно исключается с большей

вероятностью, то можно думать о наследственном характере

заболевания.

2.Установить тип наследования.

15.

Если это аутосомный тип наследования, то в родословной болеюткак мужчины так и женщины.

Родословная с аутосомно-доминантным типом наследования –

когда болен один из родителей, больны дети в каждом поколении.

16.

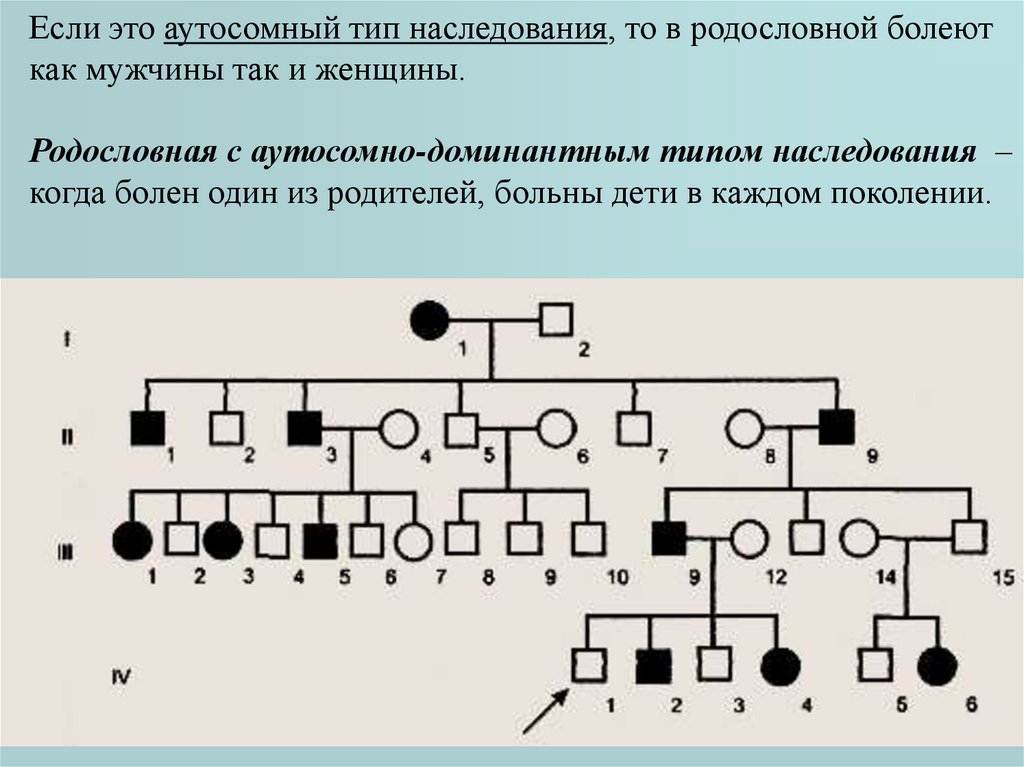

Родословная с аутосомно-рецессивным типом наследования –у здоровых родителей рождается больной ребенок.

17.

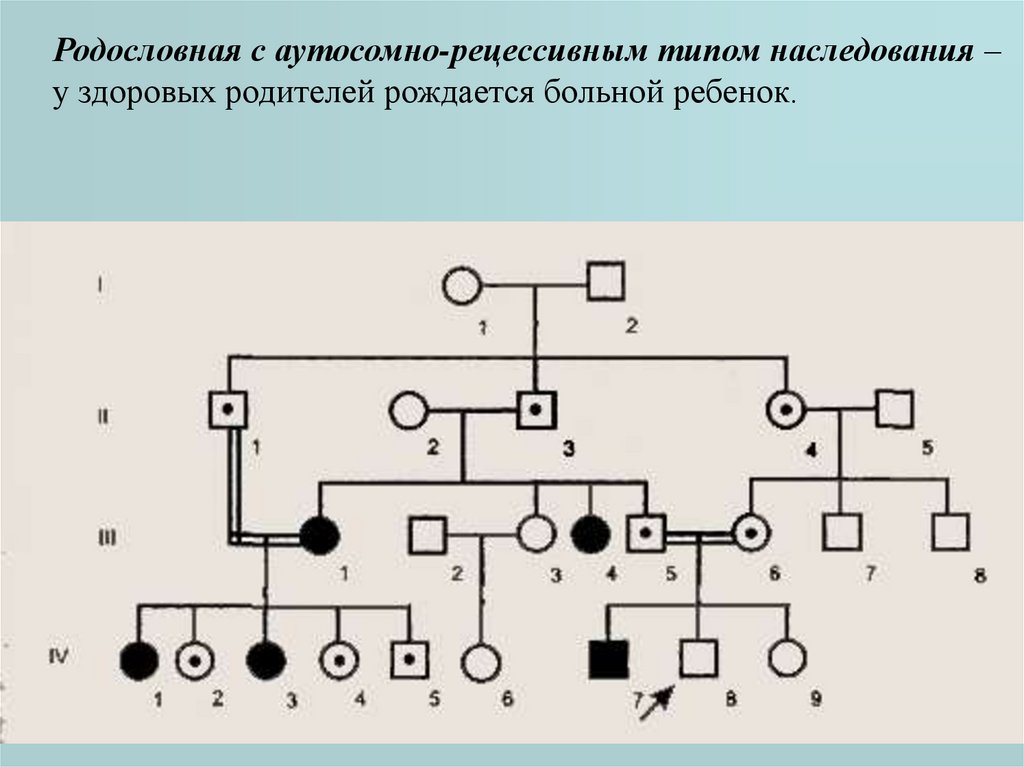

Если это сцепленный с полом тип наследования, заболеваниепреобладает у лиц одного пола.

Родословная с Х-сцепленным доминантным типом наследования

– больной отец передает свой аномальный ген только дочерям,

больная мать – 50 % своих детей независимо от пола.

18.

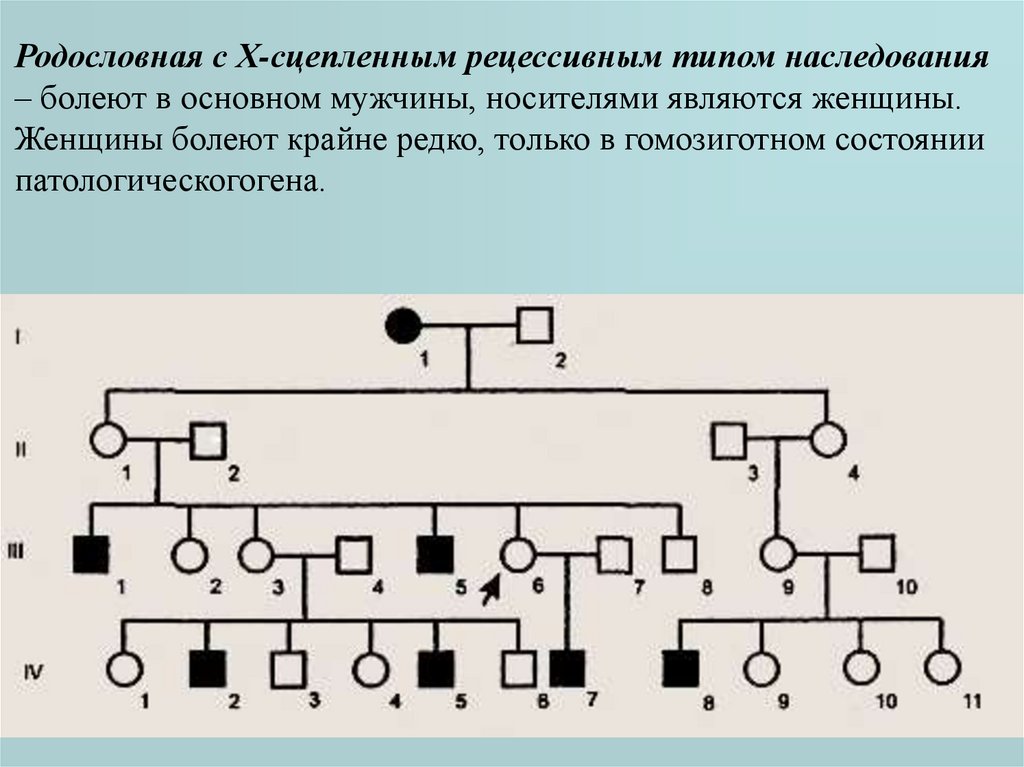

Родословная с Х-сцепленным рецессивным типом наследования– болеют в основном мужчины, носителями являются женщины.

Женщины болеют крайне редко, только в гомозиготном состоянии

патологическогогена.

19.

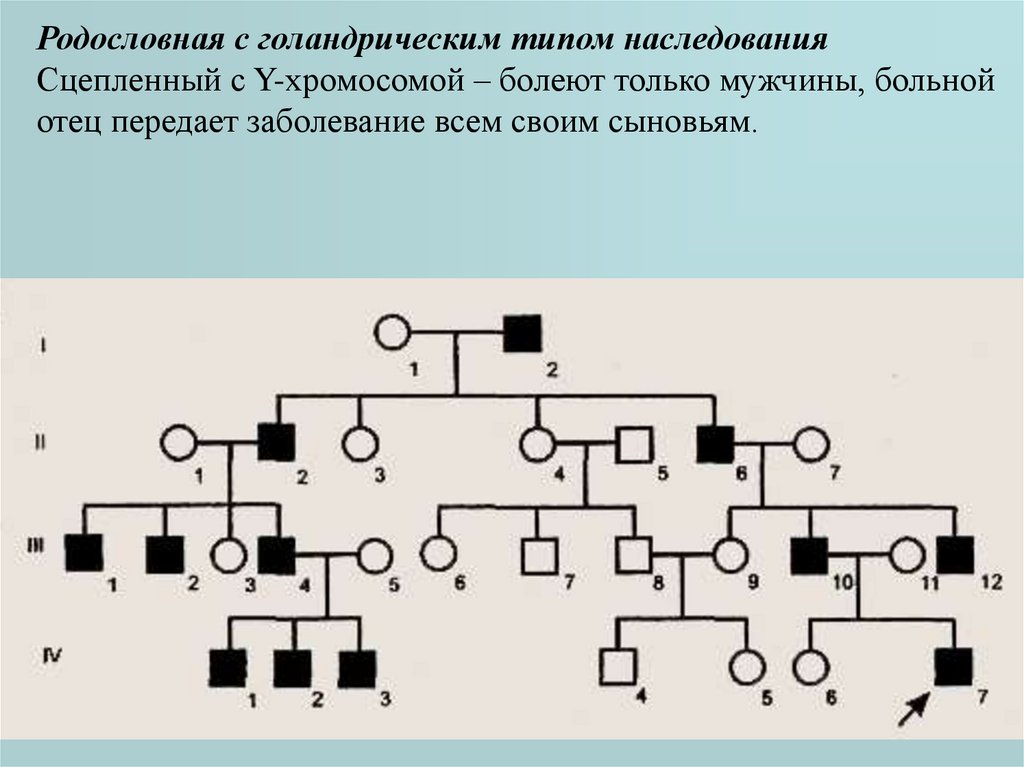

Родословная с голандрическим типом наследованияСцепленный с Y-хромосомой – болеют только мужчины, больной

отец передает заболевание всем своим сыновьям.

20.

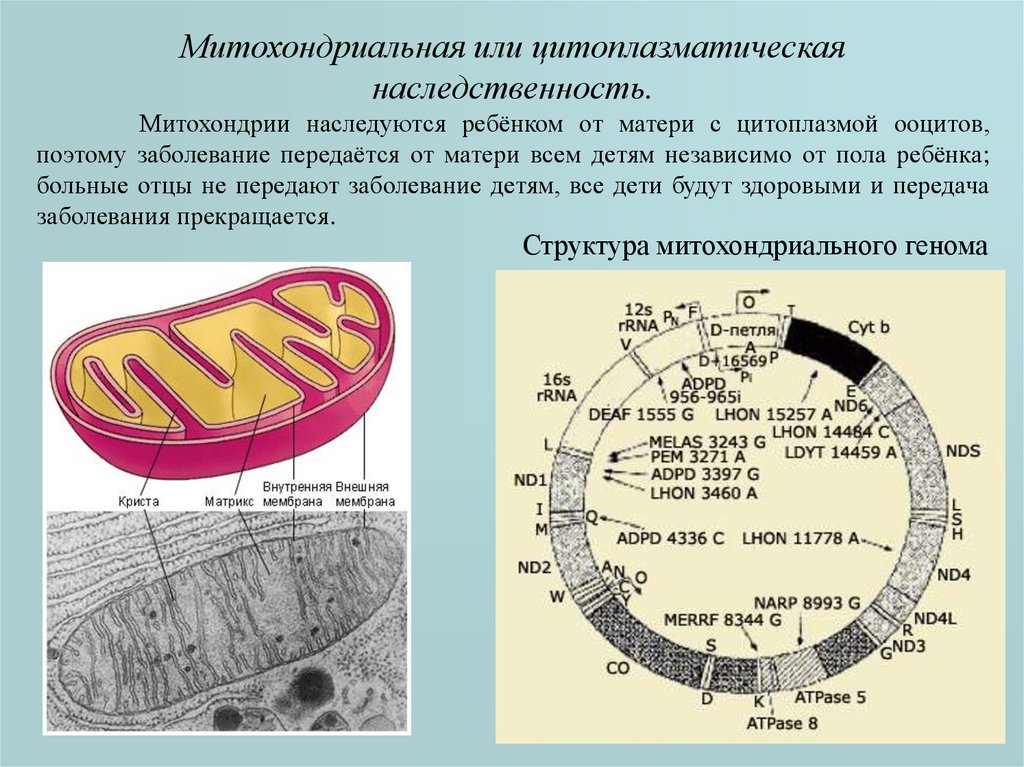

Митохондриальная или цитоплазматическаянаследственность.

Митохондрии наследуются ребёнком от матери с цитоплазмой ооцитов,

поэтому заболевание передаётся от матери всем детям независимо от пола ребёнка;

больные отцы не передают заболевание детям, все дети будут здоровыми и передача

заболевания прекращается.

Структура митохондриального генома

21.

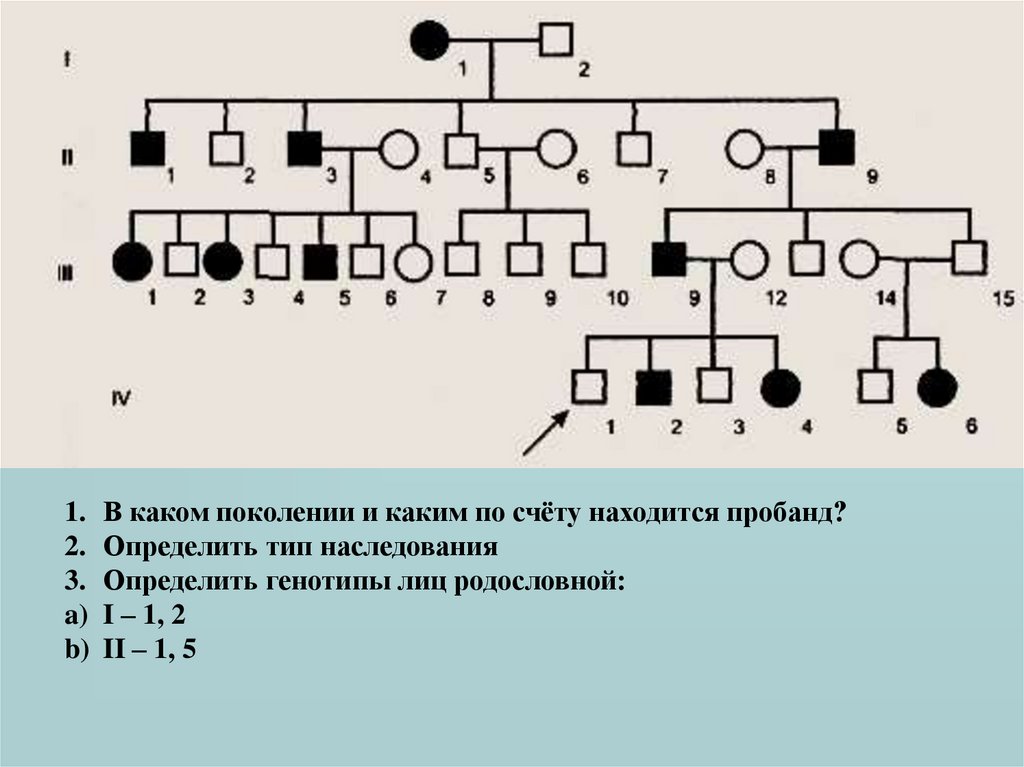

1. В каком поколении и каким по счёту находится пробанд?2. Определить тип наследования

3. Определить генотипы лиц родословной:

a) I – 1, 2

b) II – 1, 5

22.

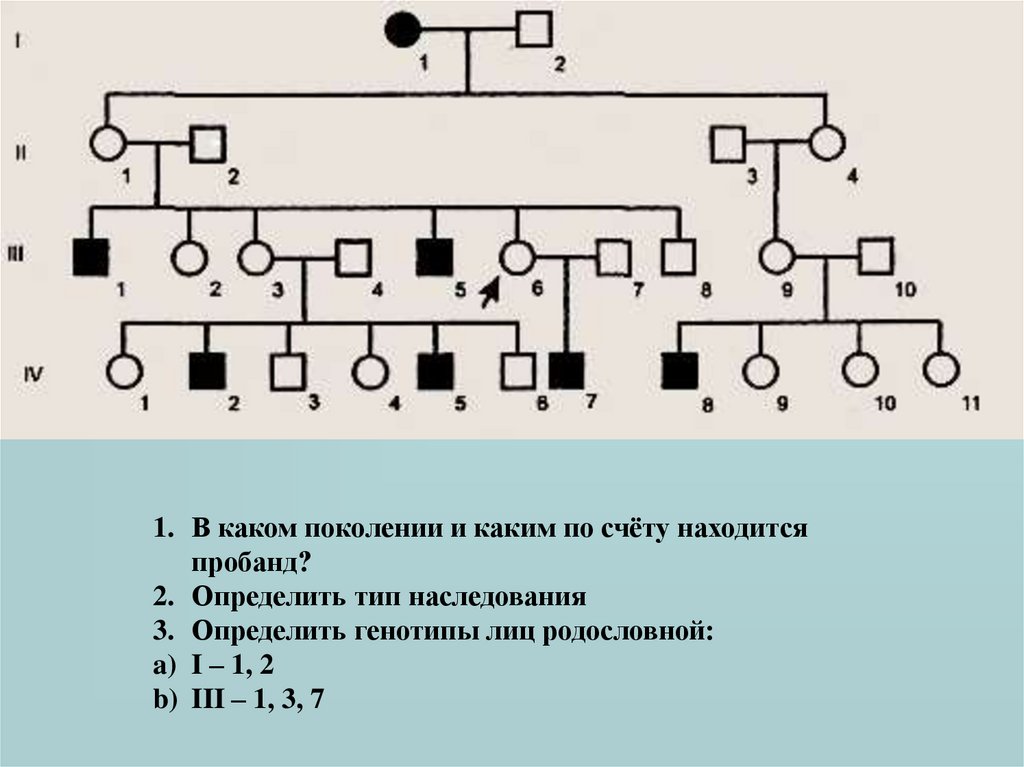

1. В каком поколении и каким по счёту находитсяпробанд?

2. Определить тип наследования

3. Определить генотипы лиц родословной:

a) I – 1, 2

b) III – 1, 3, 7

23.

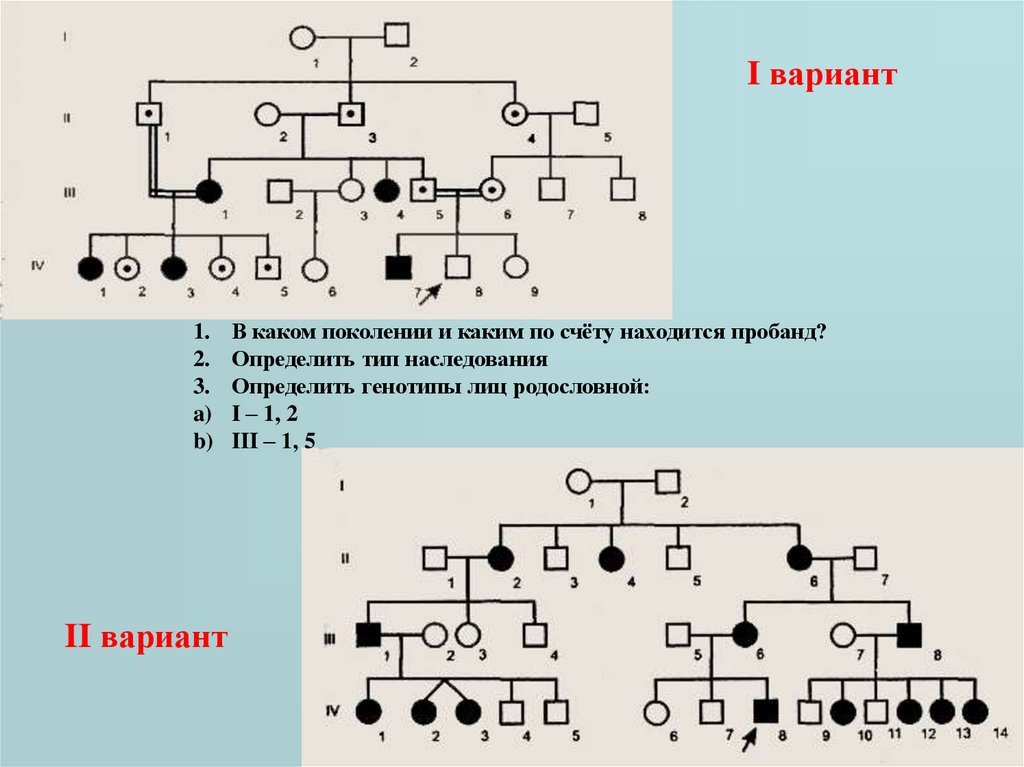

I вариант1.

2.

3.

a)

b)

II вариант

В каком поколении и каким по счёту находится пробанд?

Определить тип наследования

Определить генотипы лиц родословной:

I – 1, 2

III – 1, 5

24.

Генеалогический анализ родословной.3. Определить генотипы родителей.

4. Определить фактор риска (вероятность рождения больных

детей).

5. Дать письменное заключение пробанду.

6. Выявить лиц нуждающихся в медико – генетическом

консультировании.

7. Разработать план лечения и профилактики исходя из

индивидуальных и семейных особенностей заболевания.

25.

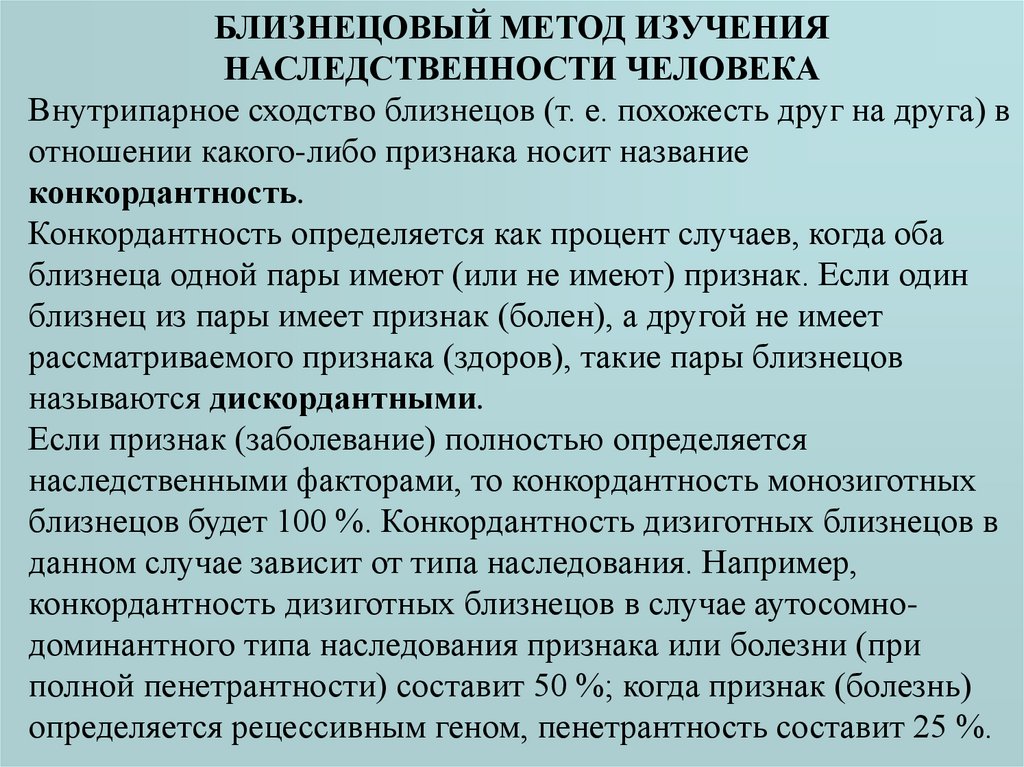

БЛИЗНЕЦОВЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯНАСЛЕДСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Внутрипарное сходство близнецов (т. е. похожесть друг на друга) в

отношении какого-либо признака носит название

конкордантность.

Конкордантность определяется как процент случаев, когда оба

близнеца одной пары имеют (или не имеют) признак. Если один

близнец из пары имеет признак (болен), а другой не имеет

рассматриваемого признака (здоров), такие пары близнецов

называются дискордантными.

Если признак (заболевание) полностью определяется

наследственными факторами, то конкордантность монозиготных

близнецов будет 100 %. Конкордантность дизиготных близнецов в

данном случае зависит от типа наследования. Например,

конкордантность дизиготных близнецов в случае аутосомнодоминантного типа наследования признака или болезни (при

полной пенетрантности) составит 50 %; когда признак (болезнь)

определяется рецессивным геном, пенетрантность составит 25 %.

26.

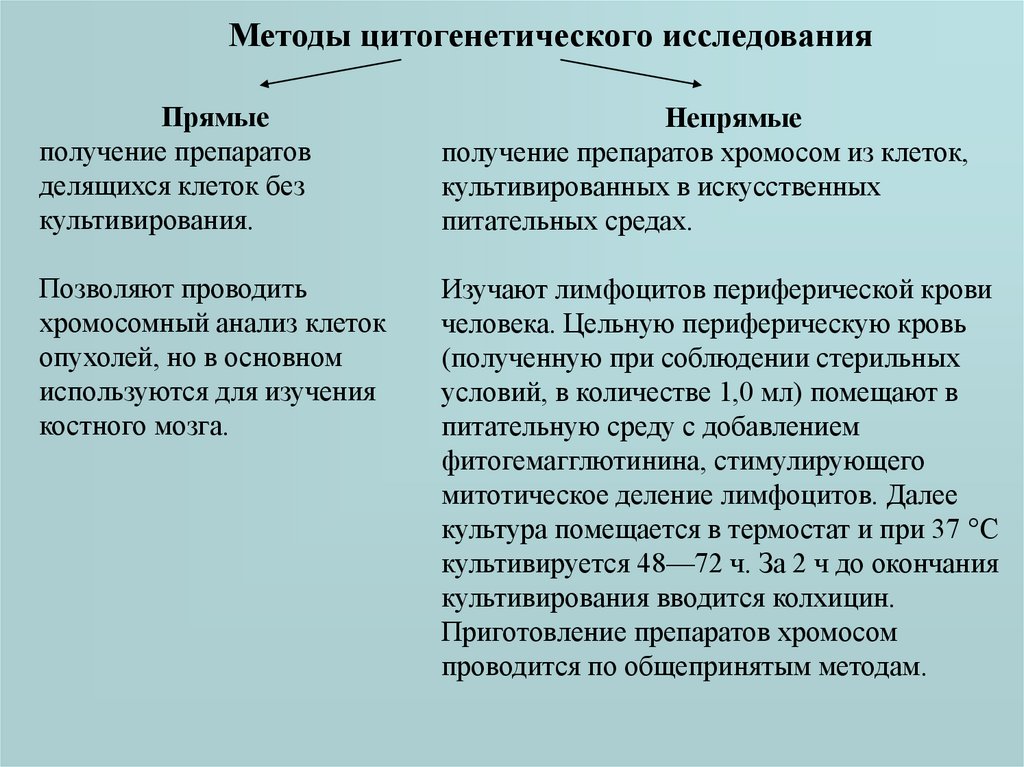

Методы цитогенетического исследованияПрямые

получение препаратов

делящихся клеток без

культивирования.

Непрямые

получение препаратов хромосом из клеток,

культивированных в искусственных

питательных средах.

Позволяют проводить

хромосомный анализ клеток

опухолей, но в основном

используются для изучения

костного мозга.

Изучают лимфоцитов периферической крови

человека. Цельную периферическую кровь

(полученную при соблюдении стерильных

условий, в количестве 1,0 мл) помещают в

питательную среду с добавлением

фитогемагглютинина, стимулирующего

митотическое деление лимфоцитов. Далее

культура помещается в термостат и при 37 °С

культивируется 48—72 ч. За 2 ч до окончания

культивирования вводится колхицин.

Приготовление препаратов хромосом

проводится по общепринятым методам.

27.

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫСуть цитогенетических методов заключается в микроскопическом

анализе хромосом, позволяющем выявить числовые и

структурные изменения хромосомного набора (кариотипа), так

называемые хромосомные и геномные мутации.

Объектом цитогенетического исследования являются хромосомы

в стадии метафазы митоза.

Очень важным моментом для анализа хромосом является их

окрашивание. Сплошное или равномерное окрашивание

хромосом получило название рутинной окраски. Для рутинной

окраски используют простые красители: азур-эозин или

краситель Гимза. Использование такого метода окрашивания

позволяет провести подсчет хромосом и их групповую

принадлежность, проанализировать повреждения хромосом.

28.

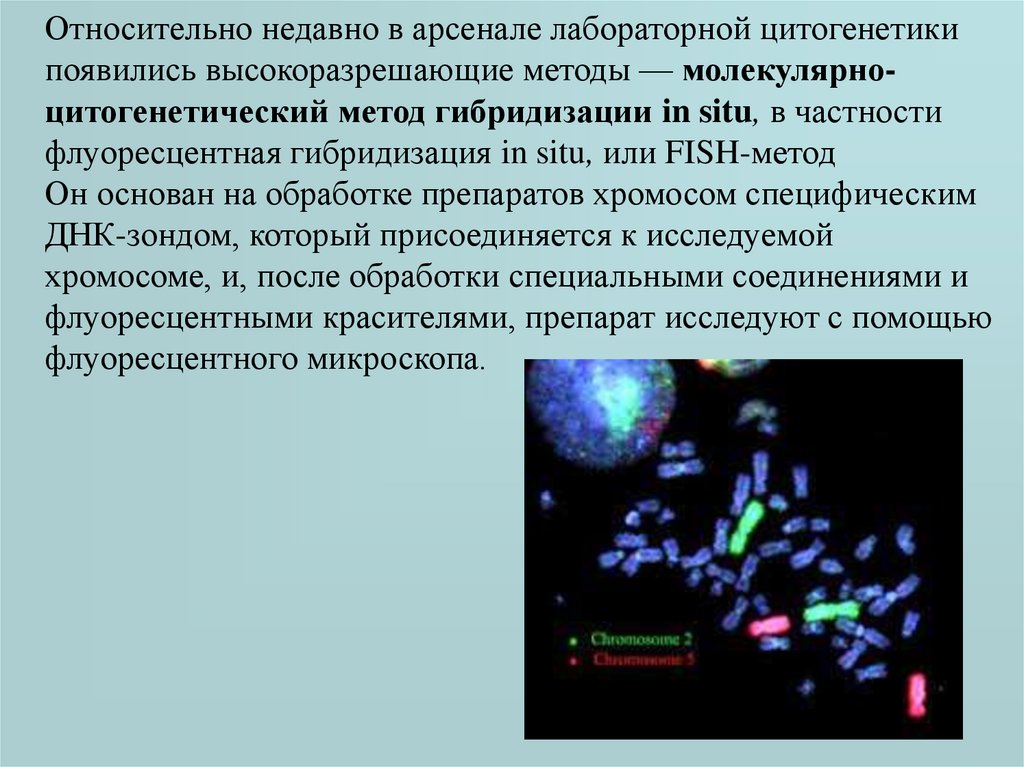

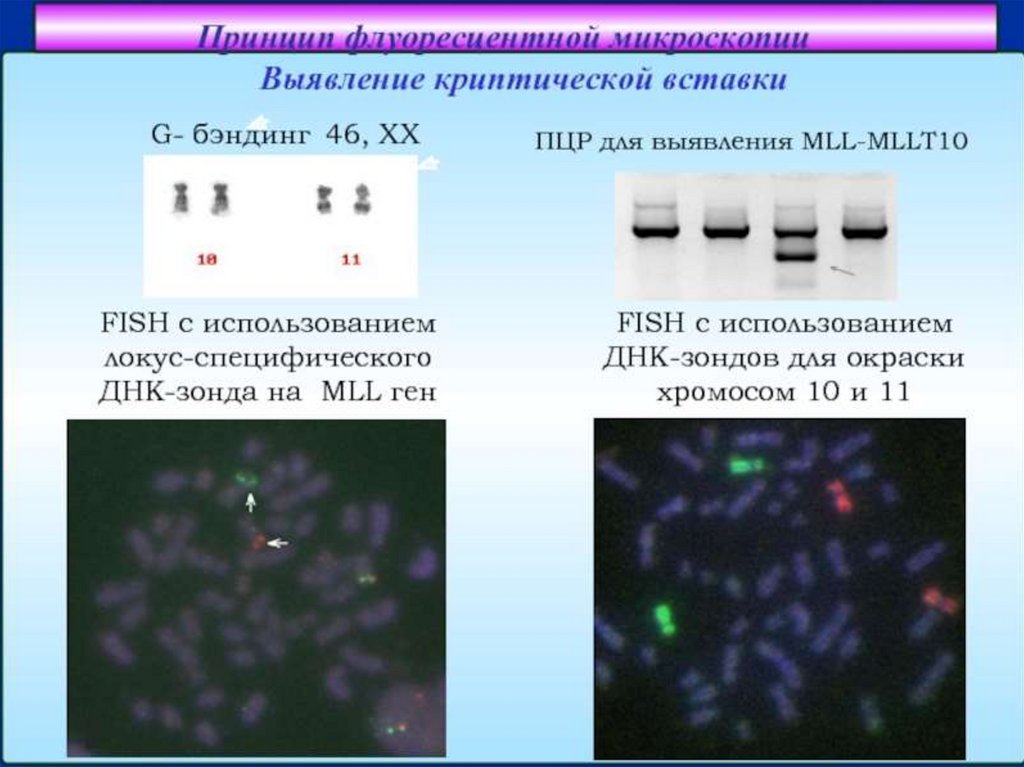

Относительно недавно в арсенале лабораторной цитогенетикипоявились высокоразрешающие методы — молекулярноцитогенетический метод гибридизации in situ, в частности

флуоресцентная гибридизация in situ, или FISH-метод

Он основан на обработке препаратов хромосом специфическим

ДНК-зондом, который присоединяется к исследуемой

хромосоме, и, после обработки специальными соединениями и

флуоресцентными красителями, препарат исследуют с помощью

флуоресцентного микроскопа.

29.

30.

БИОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯНАСЛЕДСТВЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА

При биохимической диагностике оценивается фенотип организма

на молекулярном уровне, а наследственная болезнь, в конечном

счете, и есть фенотип. Поэтому биохимическим методам

принадлежит ведущая роль в диагностике многих моногенных

болезней.

В биохимической диагностике наследственных болезней

используются как классические биохимические методы

(электрофорез, хроматография, спектроскопия), так и

современные высокоточные технологии, такие как жидкостная

хроматография, масс-спектрометрия, магнитно-резонансная

спектрометрия, бомбардировка быстрыми нейтронами.

«Объектами» биохимической диагностики являются

биологические жидкости: моча, пот, плазма и сыворотка крови,

эритроциты, лейкоциты, культуры фибробластов, лимфоцитов.

31.

Биохимическая диагностика начинается с просеивающегоподхода, в котором выделяют два уровня:

Первичный – основная цель заключается в исключении

здоровых индивидов из дальнейшего обследования.

Различают два вида программ первичной биохимической

диагностики:

• массовые (программы диагностики среди новорожденных

фенилкетонурии, врожденного гипотиреоза, врожденной

гиперплазии надпочечников, муковисцидоза, галактоземии);

•селективные программы предусматривают проверку

биохимических аномалий обмена (моча, кровь) у пациентов, у

которых подозреваются генные наследственные болезни.

Уточняющий – повторное исследование крови, ДНКдиагностика гена.

32.

МЕТОДЫ ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИПренатальная диагностика - это дородовое определение

врожденной или наследственной патологии у плода.

Показаниями для проведения пренатальной диагностики

являются:

•наличие в семье точно установленного наследственного

заболевания;

•возраст матери старше 35 лет, отца старше 45 лет; наличие у

матери Х-сцепленного рецессивного патологического гена;

•беременные, имеющие в анамнезе спонтанные аборты,

мертворождения неясного генеза, детей с множественными

врожденными пороками развития и с хромосомной патологией;

•наличие структурных перестроек хромосом у одного из

родителей;

•гетерозиготность обоих родителей при аутосомно-рецессивных

заболеваниях.

33.

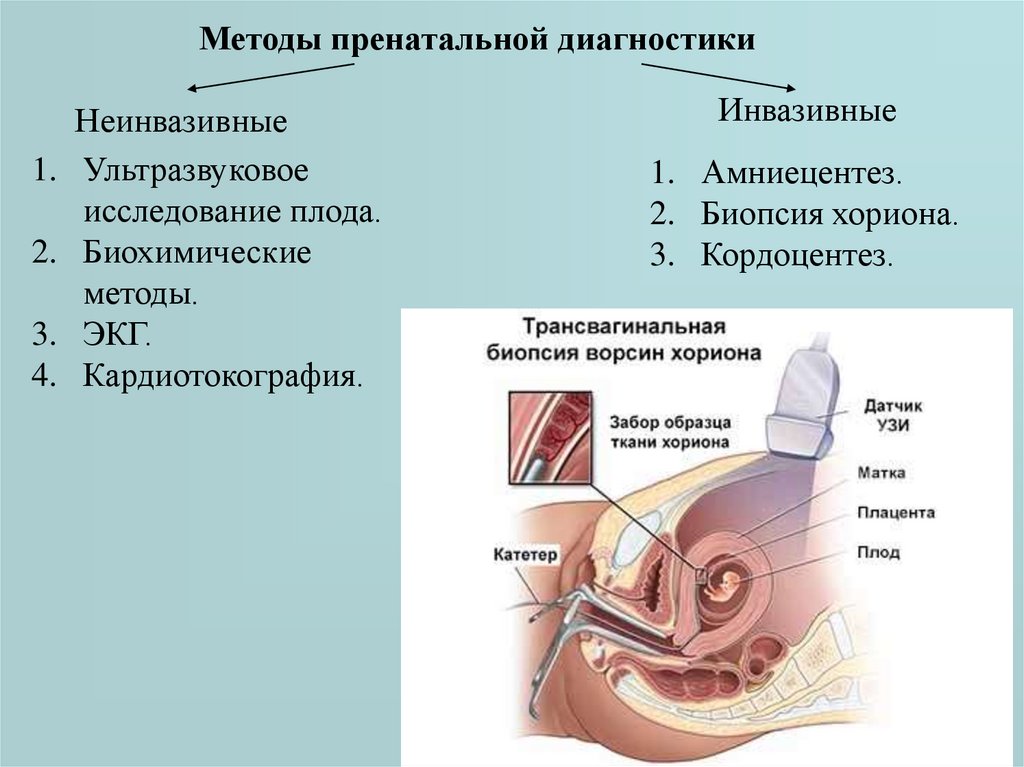

Методы пренатальной диагностикиНеинвазивные

1. Ультразвуковое

исследование плода.

2. Биохимические

методы.

3. ЭКГ.

4. Кардиотокография.

Инвазивные

1. Амниецентез.

2. Биопсия хориона.

3. Кордоцентез.

34.

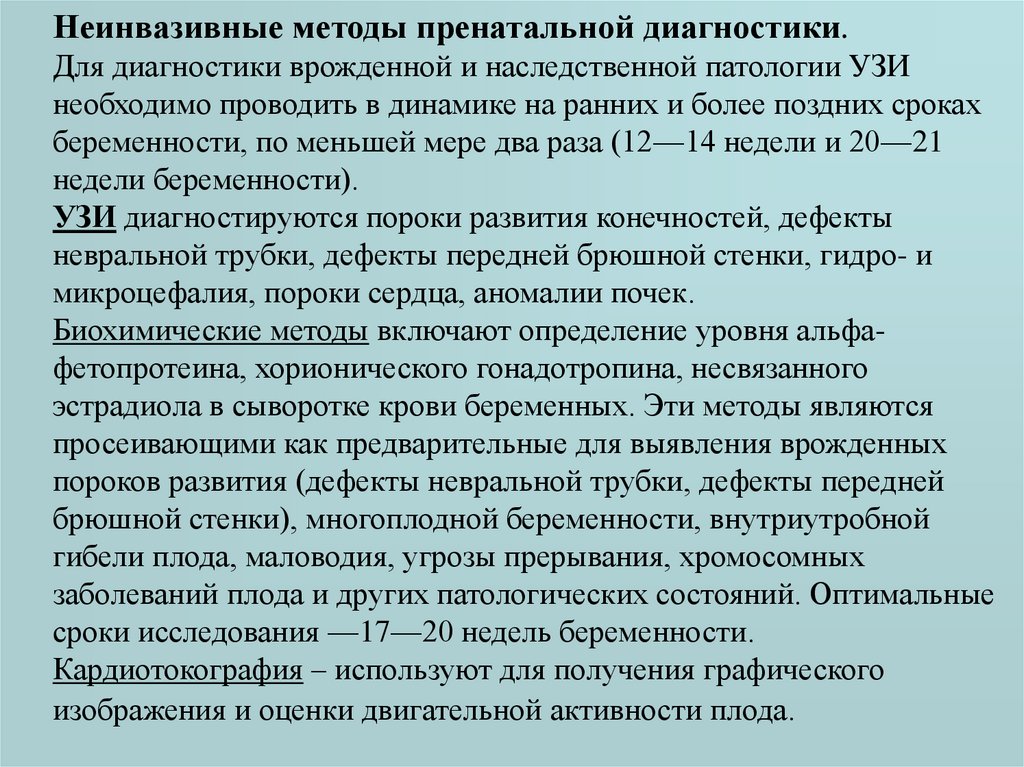

Неинвазивные методы пренатальной диагностики.Для диагностики врожденной и наследственной патологии УЗИ

необходимо проводить в динамике на ранних и более поздних сроках

беременности, по меньшей мере два раза (12—14 недели и 20—21

недели беременности).

УЗИ диагностируются пороки развития конечностей, дефекты

невральной трубки, дефекты передней брюшной стенки, гидро- и

микроцефалия, пороки сердца, аномалии почек.

Биохимические методы включают определение уровня альфафетопротеина, хорионического гонадотропина, несвязанного

эстрадиола в сыворотке крови беременных. Эти методы являются

просеивающими как предварительные для выявления врожденных

пороков развития (дефекты невральной трубки, дефекты передней

брюшной стенки), многоплодной беременности, внутриутробной

гибели плода, маловодия, угрозы прерывания, хромосомных

заболеваний плода и других патологических состояний. Оптимальные

сроки исследования —17—20 недель беременности.

Кардиотокография – используют для получения графического

изображения и оценки двигательной активности плода.

35.

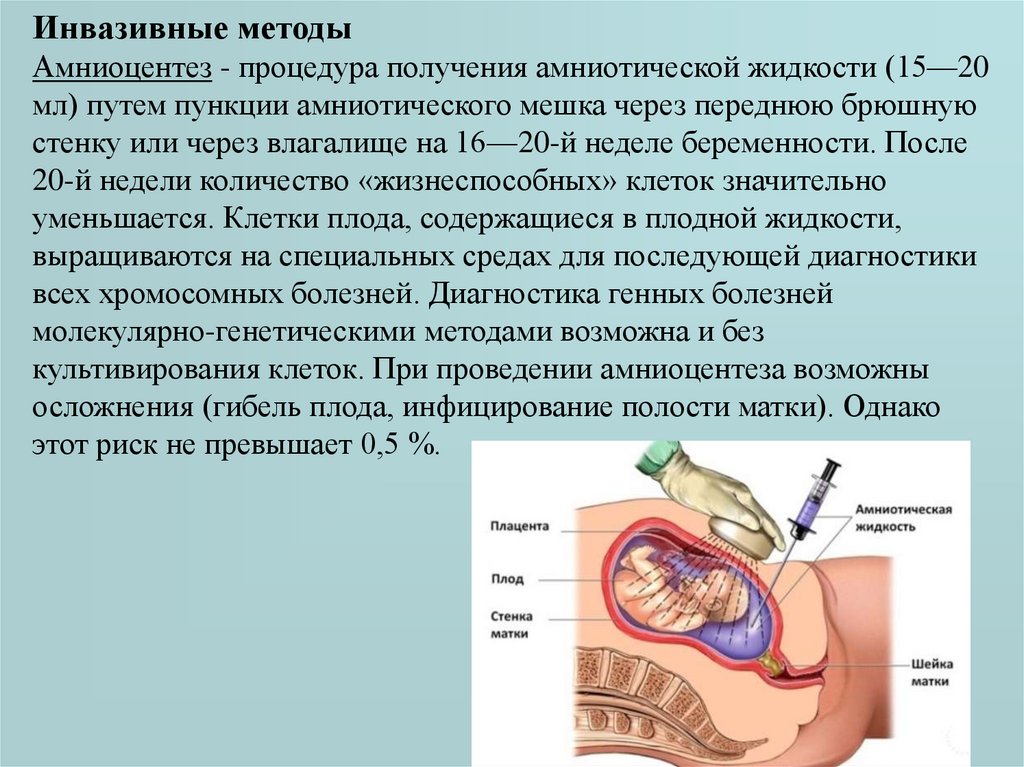

Инвазивные методыАмниоцентез - процедура получения амниотической жидкости (15—20

мл) путем пункции амниотического мешка через переднюю брюшную

стенку или через влагалище на 16—20-й неделе беременности. После

20-й недели количество «жизнеспособных» клеток значительно

уменьшается. Клетки плода, содержащиеся в плодной жидкости,

выращиваются на специальных средах для последующей диагностики

всех хромосомных болезней. Диагностика генных болезней

молекулярно-генетическими методами возможна и без

культивирования клеток. При проведении амниоцентеза возможны

осложнения (гибель плода, инфицирование полости матки). Однако

этот риск не превышает 0,5 %.

36.

Биопсия хориона - проводится на 7— 11-й неделяхбеременности с целью получения клеток для пренатальной

диагностики. Клетки ворсин хориона несут такую же

генетическую информацию, как и клетки плода. Анализ этих

клеток цитогенетическими, биохимическими или

молекулярно-генетическими методами используется для

дородовой диагностики многих наследственных болезней

Кордоцентез — взятие крови из пупочной вены плода

проводится на 15—22-й неделях беременности, некоторые

специалисты проводят эту процедуру на более ранних сроках.

Культивирование лейкоцитов дает возможность провести

цитогенетический анализ. Кроме того, по образцам крови

возможна биохимическая и молекулярно-генетическая

диагностика наследственных болезней без культивирования.

biology

biology