Similar presentations:

Программа лекционного курса (второй модуль)

1.

Программа лекционного курса(второй модуль)

Автор-составитель: доцент кафедры теории и истории права

и государства, кандидат юридических наук С.А. Смирнов

2.

ВТОРОЙ МОДУЛЬ6. Образование и развитие абсолютной монархии в

России (вторая половина XVII – XVIII вв.).

7. Государство и право России в период кризиса

феодально-крепостнической системы в первой половине

XIX в.

8. Государство и право России в период утверждения и

развития капитализма (вторая половина XIX в.).

9. Государство и право России в период становления

парламентаризма (1900 – окт. 1917 гг.).

3.

6. Образование и развитие абсолютноймонархии в России (втор. пол. XVII–XVIII вв.).

1. Абсолютная монархия в

России, ее особенности.

2. Реформы

государственного аппарата.

3. Развитие права.

4.

Суриков В.И. «Утро стрелецкой казни» 18815.

1. Абсолютная монархия в России, ееособенности.

В конце XVII века еще в правление Алексея Михайловича в

России начинает складываться абсолютная монархия. При Петре I

и его преемниках она получает свое дальнейшее развитие. Для нее

характерно стремление к изменению государственного строя через

усвоение западноевропейских форм путем реформаторского

законодательства, что выразилось:

- в уничтожении и замене новыми почти всех учреждений

Московского государства;

- максимальном сосредоточении власти в руках одной

личности;

- наличии сильного разветвленного профессионального

бюрократического аппарата;

- наличии сильной постоянной армии.

6.

Российский абсолютизм имел свои особенности: если вЕвропе

абсолютизм

складывался

в

условиях

капиталистических отношений, то в России - в условиях

крепостничества.

Социальной базой западноевропейского абсолютизма был

союз дворянства с городами, а российский абсолютизм

опирался в основном на крепостническое дворянство.

Установление абсолютной монархии в России

сопровождалось широким вмешательством государства

во все сферы общественной и частной жизни: указы в

первой четверти XVIII века, предписывали населению,

когда гасить свет, из какого материала строить дома,

какого покроя должно быть платье и т. д. Поэтому

государство, возникшее в начале XVIII века, называют

«полицейским».

7.

При Петре I царская власть получает новый титул «императорская» с сохранением всех прежних. Этот титулприсвоен ему высшими учреждениями государства - Сенатом и

Синодом при окончании Северной войны в 1721 году. Новый

титул, сходный, по существу, с прежним («царская»), однако, имел

и новый смысл: титул ЦАРСКАЯ власть подчеркивал ее

преемственность от византийских цезарей, а ИМПЕРАТОРСКАЯ от западноевропейских традиций.

При Петре I меняется само понятие государственной власти

«власть существует в интересах государства и для

государства». Идеологическое обоснование этому дано Феофаном

Прокоповичем в его сочинении «Правда воли монаршей». В

основу

этого

понятия

положена

теория

договорного

происхождения власти. Практически эта идея была закреплена

Петром I в новой форме присяги 1711 года - на имя государя и

государства.

Петр I Указом от 5 февраля 1722 года устанавливает новый

порядок наследования престола - завещательный.

8.

Юридическое определение абсолютизма дано в Воинскомартикуле 1715 года: «Его Величество есть самовластный

монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать

не должен; но силу и власть имеет свои государства и земли,

яко христианский государь, по своей воле и благомнению

управлять» (толкование к Артикулу 20).

В уставе Духовной коллегии 1721 года под абсолютизм

подводилась религиозная основа: «Монархов власть есть

самодержавная, которым повиноваться сам Бог повелевает».

Таким

образом,

абсолютный

монарх

является

единоличным

законодателем,

возглавляет

всю

исполнительную власть и вооруженные силы, а также

судебную систему (административные органы и суды

действуют от его имени), распространяет свое управление на

официальную церковь. Абсолютному монарху никто не может

официально диктовать волю, давать ему обязательные советы,

требовать от него каких-либо действий или контролировать его

деятельность.

9.

2. Реформы государственного аппарата.Первый этап - частичные преобразования в системе

высших государственных органов, в структуре местного

самоуправления, проведение военной реформы;

Второй этап - ликвидация прежних центральных

органов власти и управления, создание новой столицы и

Сената, проведение первой областной реформы;

Третий этап - образование новых органов

отраслевого

управления

(коллегий),

проведение

финансово-налоговой реформы , проведение второй

областной реформы.

10.

В правление Петра I прекращают свое существованиепрежние органы государственного управления - Боярская дума

и приказы. Он создал новую бюрократическую организацию

государственного управления, в основе которой лежала теория

камерализма - учения о бюрократическом управлении, которое

получило значительное распространение в Европе в XVII веке.

В 1711 году был учрежден Сенат как чрезвычайный орган на

время нахождения Петра I в военном походе. Сенат должен был,

основываясь на существующем законодательстве, временно

замещать царя. Он был коллегиальным органом, с присутствием из

9 сенаторов.

Сенат стал высшим после царя органом управления. Все

центральные и местные органы управления были подчинены ему.

Он принимал нормативные указы, но только на основании царских

повелений, то есть его нормотворческая деятельность была

подзаконной. К компетенции Сената относились: судебная и

организационно-судебная деятельность, финансовый и налоговый

контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия.

11.

В целях пресечения злоупотреблений и волокиты при Сенатеучреждается ряд должностей. Так, в марте 1711 года создается

фискалитет как особая отрасль сенатского управления. Во главе

фискалов стоял обер-фискал. С одной стороны, они действовали при

Сенате, а с другой стороны, фискалы выступали как доверенные лица

царя. Царь назначал обер-фискала, все фискалы, приносили присягу

царю и были ответственны перед ним.

Указ 17 марта 1714 года определил структуру и штаты фискалов

как в центре, так и на местах, а также круг их деятельности и

функции. Статья I возлагала на фискалов обязанность проведывать

и доносить тайно о всех нарушениях закона в государстве.

Важнейшей задачей их был надзор за исполнением указов и

регламентов должностными лицами, а также за финансами и

казной. За неправильный донос фискалы не наказывались, а за

правильный получали 1/2 налагаемого штрафа (как вознаграждение).

Доносы фискалов ежемесячно рассматривала и докладывала Сенату

Расправная палата, восстановленная при Сенате в 1712 году. На

местах фискалы подбирались губернаторами, им они докладывали о

правонарушениях, но подчинялись не губернатору, а обер-фискалу.

12.

По мере укрепления абсолютной власти расширялся надзор вгосударстве. Система фискалитета уже не могла его осуществлять. В

1722 году Петр I вводит должность генерал-прокурора. Если

фискалы находились при Сенате, то генерал-прокурор подчинялся

только императору. Главная обязанность - быть оком государевым

в государстве. Он осуществлял контроль над Сенатом: следил за

правильностью делопроизводства в Сенате, просматривал все

вопросы, проходящие через него, и мог приостанавливать дела,

разбираемые в Сенате. Должности прокуроров были введены в

коллегиях и надворных судах. Ежемесячно прокуроры коллегий и

надворных судов отправляли на имя генерал-прокурора отчеты о

числе и характере рассмотренных дел и принятых решениях.

Прокурорам были подчинены фискалы, они стали отчитываться

перед прокурорами, а затем по мере укрепления прокуратуры

должности фискалов были упразднены.

После смерти Петра I должность генерал-прокурора была

фактически упразднена, а на местах прокуратура пришла в упадок.

Вновь роль прокуратуры, генерал-прокурора возрастает при

Екатерине II.

13.

При Сенате при Петре I создавались подразделения, ведавшиеотдельными

отраслями

государственного

управления:

Герольдмейстерская контора во главе с герольдмейстером - вела

учет дворян, ведала их службой, распределяла по учреждениям

чиновников; Рекетмейстерская контора ведала разрешением жалоб

на волокиту дел в Сенате. При Сенате состояли комиссары от

губерний (по 2 от каждой) для сношений с губернскими властями.

После смерти Петра I значение Сената резко уменьшается. В

1726 году при Екатерине I создается Верховный тайный совет,

который становится главным органом управления в стране.

При Анне Иоанновне Верховный тайный совет упраздняется и

вновь возрастает роль Сената, но на непродолжительное время.

При Елизавете Петровне Сенат в государстве получает такую

власть, которой не обладал ни до того, ни после (он издавал

законы, раздавал чины, земли, распоряжался финансами и т. д.).

Екатерина II реорганизовала Сенат. Он был разделен на 6

департаментов, каждый из которых ведал определенным кругом

дел. Генерал-прокурор получил право надзора за деятельностью

Сената и право самостоятельного решения сенатских дел.

14.

Важнейшимиорганами

центрального

отраслевого

управления стали коллегии. Они частично сменили устаревшие

приказы. Преимущество коллегий состояло в том, что они ведали

вполне определенными участками государственного управления и

распространяли свою деятельность на всю территорию страны.

Коллегию возглавлял президент. Все дела решались

присутствием, которое состояло из президента, вице-президента

(их назначал император), 4 советников и 4 асессоров (их назначал

Сенат).

Порядок

рассмотрения

дел

регламентировался

Генеральным регламентом 1720 года. Коллегии были обязаны

исполнять все распоряжения Сената и присылать Сенату в копиях

все свои постановления. Все дела в коллегиях докладывал

секретарь. Решение выносилось в присутствии по большинству

голосов после обсуждения. При равенстве голосов перевес давал

голос президента. Президент должен был заботиться, чтобы

каждый член коллегии мог выражать свое мнение свободно.

При создании коллегий принимался во внимание опыт

иностранных государств, однако без простого копирования.

15.

С 1717 по 1722 год были созданы Военная и Адмиралтейскаяколлегии, Коллегия иностранных дел, Берг-коллегия (ведавшая

горным делом), Мануфактур-коллегия (возглавлявшая легкую

промышленность), Коммерц-коллегия (руководившая торговлей), 3

коллегии: Камер, Штатс-Контор, Ревизион - ведали финансами соответственно доходами, расходами денежных средств казны и

контролем за этим. Юстиц-коллегия ведала судебным управлением и

надзором, Вотчинная коллегия - дворянским землевладением.

Компетенция коллегий была довольно четко разграничена. Но они не

охватывали всего государственного управления. Создавались постоянные

и временные канцелярии, сохранялись отдельные приказы, в которых

было единоначалие. Канцелярии были и единоначальными (Ямская,

Аптекарская и др.) и коллегиальными (Тайная, Полицмейстерская).

В 1722 году Петр I создает Правительственный Синод, ведавший

делами церкви. Его состав 12 человек. Во главе стоял председатель.

Постоянный контроль за его деятельностью осуществлял обер-прокурор.

Важнейшие решения Синода утверждались императором. Таким

образом, церковь превратилась фактически в один из органов

государственной власти.

16.

Система центральных учреждений Российской империи 1724 г.ГЕНЕРАЛПРОКУРОР

1722 г.

ГЕНЕРАЛ

-ФИСКАЛ

1711 г.

СЕНАТ

1711 г.

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ

ФИСКАЛЫ

ТАЙНАЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ

СИНОД

1722 г.

ОБЕРПРОКУРОР

ИНКВИЗИТОРЫ

КОЛЛЕГИИ (с 1717 по 1722 год )

ИННОСТРАННЫХ ДЕЛ

ВОЕННАЯ

АДМИРАЛТЕЙСКАЯ

ВОТЧИННАЯ

ЮСТИЦ-КОЛЛЕГИЯ

ГЛАВНЫЙ

МАГИСТРАТ

КОММЕРЦКОЛЛЕГИЯ

МАНУФАКТУРКОЛЛЕГИЯ

БЕРГ-КОЛЛЕГИЯ

ШТАТС КОНТОРА

КАМЕР-КОЛЛЕГИЯ

РЕВИЗИОНКОЛЛЕГИЯ

МОНАСТЫРСКИЙ

ПРИКАЗ

ГЕРОЛЬДМЕЙСТЕРСКАЯ

КОНТОРА

РЕКЕТМЕЙСТЕРСКАЯ

КОНТОРА

17.

Система местного управления в России 1708-1774 гг.ГУБЕРНИЯ

1708 г. – 8 губерний

1719 г. – 11 губерний

ГУБЕРНАТОР

ЛАНДРАТСКАЯ

КОЛЛЕГИЯ

Вицегубернатор

Оберкоммендант

Оберкомиссар

ВОЕВОДА

ВОЕВОДА

ВОЕВОДА

КАНЦЕЛЯРИЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ

ПРОВИНЦИЯ (с

1719 г.)

Система местного управления в России с 1775 гг.

ГОСУДАРЬ-НАМЕСТНИК или ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР

ГУБЕРНСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ

ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР

КАЗЕННАЯ

ПАЛАТА

ПРИКАЗЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО

ПРИЗРЕНИЯ

УЕЗДЫ (20 – 30 тыс. душ)

ГУБЕРНИЯ

40 губерний

по 300 – 400 тыс. душ

ГУБЕРНСКИЕ И УЕЗДНЫЕ

ДВОРЯНСКИЕ СОБРАНИЯ ВО ГЛАВЕ С

ПРЕДВОДИТЕЛЯМИ ДВОРЯНСТВА

ЗЕМСКИЙ ИСПРАВНИК или

КАПИТАН-ИСПРАВНИК

18.

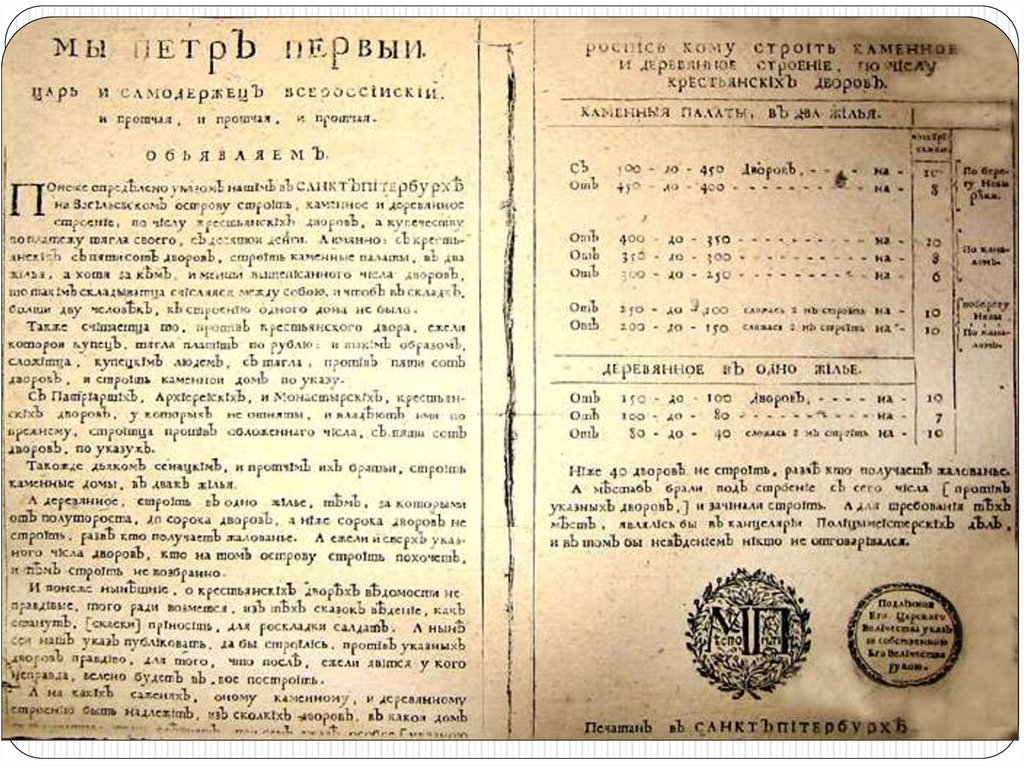

При Петре I Россия становится в самом строгом смысле словагосударством полицейским: оно принимает на себя заботы о

многих даже маловажных потребностях жизни подданных,

особенно в сфере экономической и бытовой, и регламентирует их.

Особыми указами предписывалось: из какого материала строить

дома (Указ от 9 октября 1714 года), из каких материалов изготовлять

обувь (Указ от 1 сентября 1715 года), какого покроя должно быть

платье (указы от 17 декабря 1713 года и 22 декабря 1714 года) и т. д.

Все

преобразования

государственной

структуры

осуществленные Петром I привели к тому, что в первой четверти

XVIII века завершилась централизация государственного аппарата

и был сформирован бюрократический корпус чиновников из

дворян.

Одновременно в первой четверти XVIII века окончательно

оформляются и законодательно закрепляются основные сословия

государства - шляхетство (дворянство), духовенство, горожане и

крестьянство.

19.

20.

Екатерина IIЖалованная грамота дворянству 1785 г.

(л. 1, Государственный исторический музей)

21.

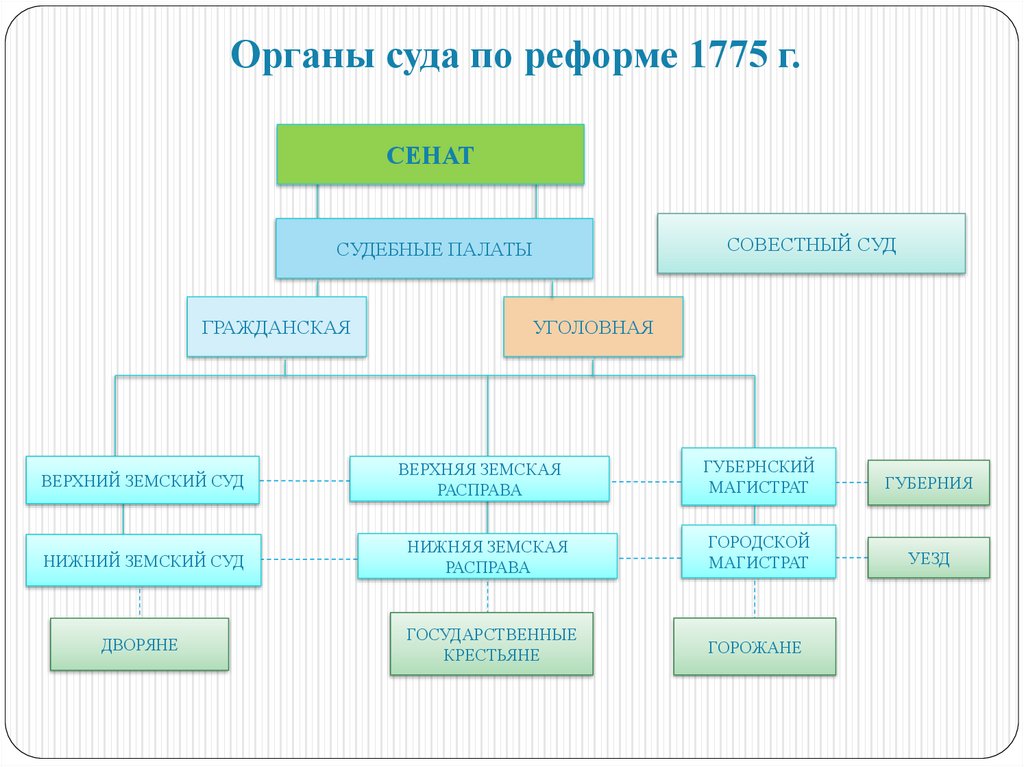

Органы суда по реформе 1775 г.СЕНАТ

СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ

ГРАЖДАНСКАЯ

ВЕРХНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД

СОВЕСТНЫЙ СУД

УГОЛОВНАЯ

ВЕРХНЯЯ ЗЕМСКАЯ

РАСПРАВА

ГУБЕРНСКИЙ

МАГИСТРАТ

ГУБЕРНИЯ

УЕЗД

НИЖНИЙ ЗЕМСКИЙ СУД

НИЖНЯЯ ЗЕМСКАЯ

РАСПРАВА

ГОРОДСКОЙ

МАГИСТРАТ

ДВОРЯНЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

КРЕСТЬЯНЕ

ГОРОЖАНЕ

22.

3. Развитие права.Источниками права в XVIII веке продолжало оставаться Соборное

уложение 1649 года, а также многочисленные регламенты, манифесты,

учреждения, указы, уставы и резолюции монархов.

Единственным источником права в XVIII веке окончательно

признается закон. В соответствии с этим устанавливается понятие о

законе и способах его возникновения и силе действия. Закон - это воля

государя, правильно объявленная.

Петр I предписал «указы для всенародного объявления велеть

печатать и продавать всем» (март, 1714). Устанавливается правило,

что незнанием закона никто не может отговариваться. По Указу 1714

года устанавливалось, что закон обратной силы не имеет.

Толкование закона принадлежало императору, в исключительных

случаях (в отсутствие императора и только по конкретному делу) Сенату.

Законодательство становится более четким по форме, усиливаются

черты юридического формализма и абстрактности. Подчеркивается

неукоснительность его исполнения.

23.

В XVIII веке было издано огромное количество нормативных актов,регламентирующих все сферы жизни общества. Основными формами

закона в это время были:

- Уставы - сборники, содержащие нормы, относящиеся к

определенной сфере государственной деятельности (Воинский устав 1716

года, Морской устав 1720 года, Вексельный устав 1729 года).

- Регламенты - это акты, определяющие общую структуру, статус

деятельности отдельных госучреждений (Регламент о торговле 1719 года,

Регламент о Синоде и церковном управлении и т. д.).

- Указы - наиболее обильная и важная часть законодательства. Были

нацелены на решение конкретного дела или случая. В них содержались

правовые нормы и предписания.

- Манифесты - издавались только монархом и были обращены ко

всему населению (о вступлении на престол, о начале войны, о

заключении мира и т. д.).

В законотворчестве использовался опыт стран Западной Европы,

широко практиковалась иностранная лексика. Однако при этом

учитывались и отечественный опыт, и местные условия.

Продолжалось разграничение законодательства по отраслям права.

24.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

ЗАПРЕЩАЛОСЬ ЗАКЛАДЫВАТЬ, ПРОДАВАТЬ

ПЕРЕДАВАЛОСЬ

ПО

НАСЛЕДСТВУ

ТОЛЬКО

ОДНОМУ СЫНУ

ОБЪЕМ ПРАВ ЗАВИСИЛ ОТ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К

СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ СОСЛОВИЮ,

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА – ЛЮБЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ ЗАКОНУ,

ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА - ТОЛЬКО

ПИСЬМЕННАЯ

ВВОДИЛОСЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВА

ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ

ВИДЫ ДОГОВОРОВ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ПРИВЕЛЕГИЯ

ГОСУДАРСТВА (УКАЗ ОТ 10.12.1719 Г. )

ДОГОВОР ПОСТАВКИ

УРАВНИВАЛИСЬ В ПРАВАХ ВОТЧИНЫ И ПОМЕСТЬЯ

КАК НЕДВИЖИМОСТЬ (УКАЗ 23.03.1714 г. )

ГОСУДАРСТВО ИМЕЛО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ

ПРАВО НА ПОКУПКУ ЗОЛОТА, СЕРЕБРА, МЕДИ И

СЕЛИТРЫ

ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА

ДОГОВОР ПОДРЯДА

ДОГОВОР ЛИЧНОГО НАЙМА

УКАЗОМ «О ПОКУПКЕ ДЕРЕВЕНЬ К ЗАВОДАМ» ОТ

18.01.1721 г. ВВОДИЛОСЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

ДЕРЕВНИ НЕ ПРОДАВАЛИСЬ ОТДЕЛЬНО ОТ

ЗАВОДА,

ДЕРЕВНИ ЗАПРЕЩАЛОСЬ ЗАКЛАДЫВАТЬ,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВО ПРИ ПОКУПКЕ

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДВОРЯНЕ.

ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕТСВА ОФОРМЛЯЛСЯ КРЕПОСТНЫМ

ПОРЯДКОМ

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ДОГОВОР ДАРЕНИЯ

ДОГОВОР МЕНЫ

ДОГОВОР ПОКЛАЖИ

ДОГОВОР ЗАЙМА

25.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА

УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

ВМЕНЯЕМОСТЬ,

ОТСУТСВИЕ РОДСТВА,

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ – РАЗРЕШЕНИЕ

НАЧАЛЬСТВА,

ДЛЯ

ДВОРЯН

–

ЗНАНИЕ

АРИФМЕТИКИ И ГЕОМЕТРИИ,

ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ БРАЧУЮЩИХСЯ,

СОГЛАСИЕ РОДИТЛЕЙ

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ,

ССЫЛКА НА ВЕЧНУЮ КАТОРГУ,

БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСВИЕ СУПРУГА,

ПОСТУПЛЕНИЕ В МОНАШЕСТВО,

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ,

НЕИЗЛЕЧИМАЯ БОЛЕЗНЬ,

ПОКУШЕНИЕ ОДНОГО СУПРУГА

ЖИЗНЬ ДРУГОГО СУПРУГА

НА

БРАК НЕРАВНОПРАВЕН

БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ

МУЖЧИНЫ – 20 ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ - 17 ЛЕТ

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА

ОБРУЧЕНИЕ,

ЧЕРЕЗ ШЕСТЬ НЕДЕЛЬ ВЕНЧАНИЕ В ЦЕРКВИ.

ПОЛОЖЕНИЕ

ЖЕНЫ

ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ

ПОЛОЖЕНИЕМ МУЖА,

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ЖЕНЫ НЕ

ОГРАНИЧИВАЛИСЬ

26.

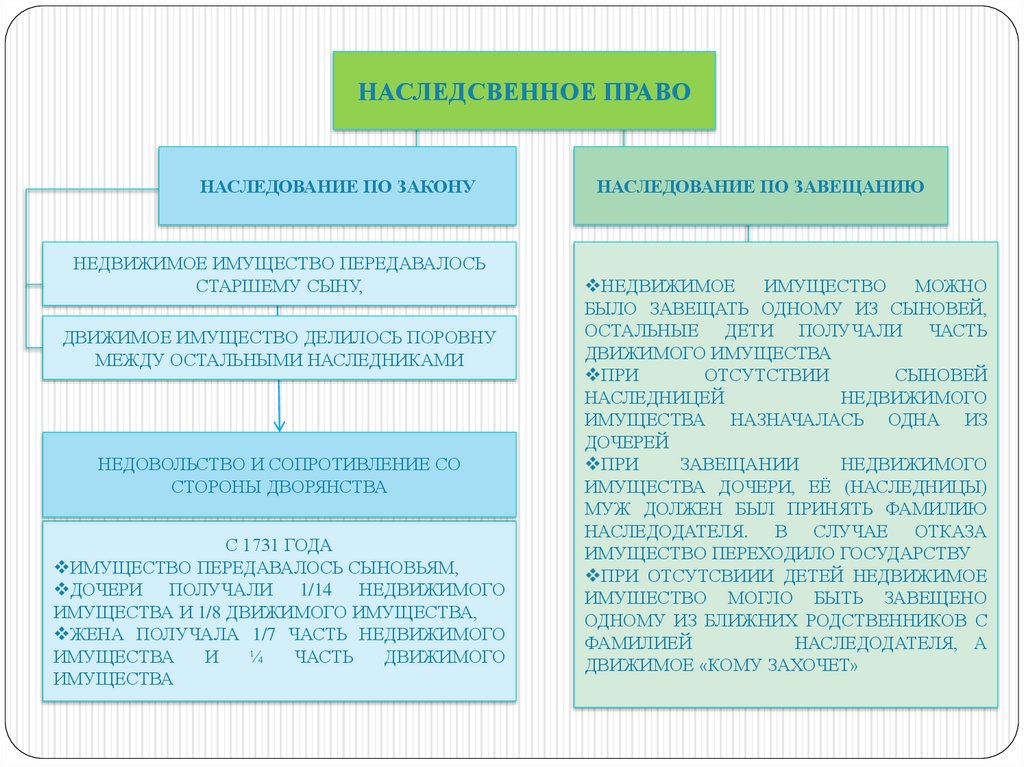

НАСЛЕДСВЕННОЕ ПРАВОНАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАВАЛОСЬ

СТАРШЕМУ СЫНУ,

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО ДЕЛИЛОСЬ ПОРОВНУ

МЕЖДУ ОСТАЛЬНЫМИ НАСЛЕДНИКАМИ

НЕДОВОЛЬСТВО И СОПРОТИВЛЕНИЕ СО

СТОРОНЫ ДВОРЯНСТВА

С 1731 ГОДА

ИМУЩЕСТВО ПЕРЕДАВАЛОСЬ СЫНОВЬЯМ,

ДОЧЕРИ ПОЛУЧАЛИ 1/14 НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА И 1/8 ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА,

ЖЕНА ПОЛУЧАЛА 1/7 ЧАСТЬ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА

И

¼

ЧАСТЬ

ДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО

МОЖНО

БЫЛО ЗАВЕЩАТЬ ОДНОМУ ИЗ СЫНОВЕЙ,

ОСТАЛЬНЫЕ ДЕТИ ПОЛУЧАЛИ ЧАСТЬ

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ПРИ

ОТСУТСТВИИ

СЫНОВЕЙ

НАСЛЕДНИЦЕЙ

НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА НАЗНАЧАЛАСЬ ОДНА ИЗ

ДОЧЕРЕЙ

ПРИ

ЗАВЕЩАНИИ

НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА ДОЧЕРИ, ЕЁ (НАСЛЕДНИЦЫ)

МУЖ ДОЛЖЕН БЫЛ ПРИНЯТЬ ФАМИЛИЮ

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА

ИМУЩЕСТВО ПЕРЕХОДИЛО ГОСУДАРСТВУ

ПРИ ОТСУТСВИИИ ДЕТЕЙ НЕДВИЖИМОЕ

ИМУШЕСТВО МОГЛО БЫТЬ ЗАВЕЩЕНО

ОДНОМУ ИЗ БЛИЖНИХ РОДСТВЕННИКОВ С

ФАМИЛИЕЙ

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, А

ДВИЖИМОЕ «КОМУ ЗАХОЧЕТ»

27.

Устав Воинский 1716 г.28.

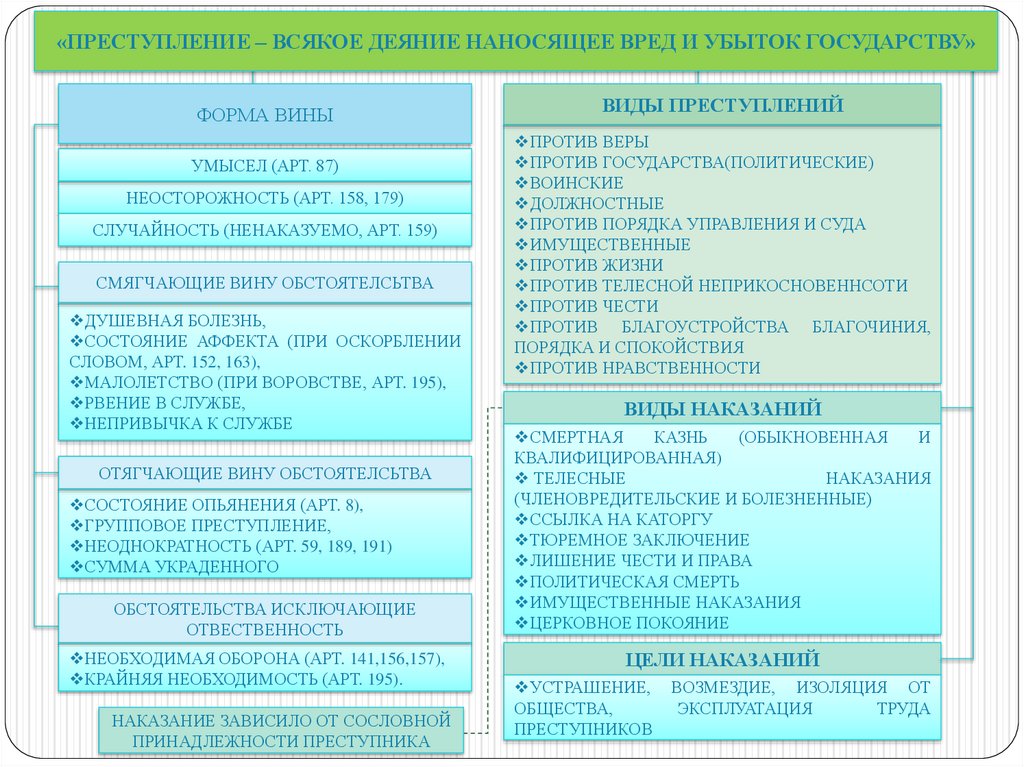

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ – ВСЯКОЕ ДЕЯНИЕ НАНОСЯЩЕЕ ВРЕД И УБЫТОК ГОСУДАРСТВУ»ФОРМА ВИНЫ

УМЫСЕЛ (АРТ. 87)

НЕОСТОРОЖНОСТЬ (АРТ. 158, 179)

СЛУЧАЙНОСТЬ (НЕНАКАЗУЕМО, АРТ. 159)

СМЯГЧАЮЩИЕ ВИНУ ОБСТОЯТЕЛСЬТВА

ДУШЕВНАЯ БОЛЕЗНЬ,

СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА (ПРИ ОСКОРБЛЕНИИ

СЛОВОМ, АРТ. 152, 163),

МАЛОЛЕТСТВО (ПРИ ВОРОВСТВЕ, АРТ. 195),

РВЕНИЕ В СЛУЖБЕ,

НЕПРИВЫЧКА К СЛУЖБЕ

ОТЯГЧАЮЩИЕ ВИНУ ОБСТОЯТЕЛСЬТВА

СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ (АРТ. 8),

ГРУППОВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

НЕОДНОКРАТНОСТЬ (АРТ. 59, 189, 191)

СУММА УКРАДЕННОГО

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИСКЛЮЧАЮЩИЕ

ОТВЕСТВЕННОСТЬ

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА (АРТ. 141,156,157),

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ (АРТ. 195).

НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИЛО ОТ СОСЛОВНОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПРОТИВ ВЕРЫ

ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА(ПОЛИТИЧЕСКИЕ)

ВОИНСКИЕ

ДОЛЖНОСТНЫЕ

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ И СУДА

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ

ПРОТИВ ЖИЗНИ

ПРОТИВ ТЕЛЕСНОЙ НЕПРИКОСНОВЕННСОТИ

ПРОТИВ ЧЕСТИ

ПРОТИВ БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛАГОЧИНИЯ,

ПОРЯДКА И СПОКОЙСТВИЯ

ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

СМЕРТНАЯ

КАЗНЬ

(ОБЫКНОВЕННАЯ

И

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ)

ТЕЛЕСНЫЕ

НАКАЗАНИЯ

(ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСКИЕ И БОЛЕЗНЕННЫЕ)

ССЫЛКА НА КАТОРГУ

ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛИШЕНИЕ ЧЕСТИ И ПРАВА

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАКАЗАНИЯ

ЦЕРКОВНОЕ ПОКОЯНИЕ

ЦЕЛИ НАКАЗАНИЙ

УСТРАШЕНИЕ,

ОБЩЕСТВА,

ПРЕСТУПНИКОВ

ВОЗМЕЗДИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ ОТ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ТРУДА

29.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС«КРАТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ИЛИ СУДЕБНЫХ ТЯЖБ 1715 г.»

ПЕРВАЯ

СТАДИЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ЯВКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ В СУД

ВЫЯСНЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ЧЕЛОБИТЧИКА И

ВЫСЛУШИВАНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ ОТВЕТЧИКА

АНАЛИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ВТОРАЯ

СТАДИЯ

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

СОБСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ,

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ, ДОПРАШИВАЛ СВИДЕТЕЛЕЙ СУДЬЯ И ТОЛЬКО В

СУДЕ,

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ,

ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ПРИСЯГА

ВЫНЕСЕНИЕ ПРИГОВОРА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

ТРЕТЬЯ

СТАДИЯ

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРИГОВОРА

ОБЖАЛОВАНИЕ ПРИГОВОРА

ПРИВЕДЕНИЕ ПРИГОВОРА В СИЛУ

30.

7. Государство и право России в периодкризиса феодально-крепостнической

системы в первой половине XIX в.

1. Кризис феодально-крепостнической системы.

2. Правовое положение сословий.

3. Развитие государственной системы в первой

половине XIX в.

4. Систематизация законодательства и развитие права.

31.

Александр I и Николай I32.

1. Кризис феодально-крепостническойсистемы

В первой половине XIX века Россия вступает в период

разложения феодально-крепостнической системы хозяйства.

Нарастание кризисных явлений наиболее выпукло проявилось к

началу 30-х годов, именно с этим временем исследователи

связывают начало кризиса феодализма в России. Кризис не носил

характера полного упадка хозяйственной жизни, наоборот, на

смену старым феодальным формам хозяйства приходили новые

- капиталистические.

Именно на этот период приходятся последние более или менее

серьезные попытки николаевского царствования реформировать

политико-правовую надстройку и социальную структуру общества.

Пытаясь нейтрализовать кризисные явления, правительство

осуществляет

централизацию,

бюрократизацию,

милитаризацию

государственного

аппарата,

усиливает

карательные органы.

33.

В этот период Российское государство воспринималопреимущественно

организационно-технические

достижения

буржуазных государств при игнорировании естественных

гражданских прав человека.

Дворянство в начале XIX века по своему экономическому

положению все более приближается к положению буржуазии. Именно

поэтому в России в первой половине XIX века становятся возможными

первые шаги по преобразованию дворянской монархии в монархию

буржуазную, и даже не столько буржуазную, сколько в

бюрократическую.

Развитие капиталистических отношений больно ударило по

основным феодальным сословиям, которые начинают разоряться,

прежде всего это относится к дворянству и крестьянству.

Кризис распространяется и на сферу идеологии. В начале XIX

века страну захлестнула волна литературы с требованием

установления законности. Широко распространяется буржуазное

юридическое мировоззрение, идеи просвещения, буржуазных

революций, либерализма. В университетах вводится специальная

учебная дисциплина - естественное право.

34.

2. Правовое положение сословий.Правовое положение подданных империи было закреплено в томе

IX Свода законов Российской империи 1833 года. Все население было

разделено на три большие группы: природные российские обыватели,

инородцы, иностранцы. Городское и сельское население делилось на

четыре сословия (дворянство, духовенство, городские обыватели, сельские

обыватели), которые, в свою очередь, делились на состояния.

Высшим

сословием

считалось

дворянство

(личное

и

потомственное). Потомственное дворянство приобреталось: 1) по

царскому пожалованию; 2) выслугой чина (действительного статского

советника по гражданской службе или полковника по военной); 3) при

награждении орденом; 4) по факту рождения; 5) вступлением в брак (для

женщин). Личное дворянство приобреталось службой (9-классный чин по

гражданской службе и первый обер-офицерский чин по военной службе).

Духовенство по-прежнему делилось на черное (монашествующее)

и белое (священнослужители и церковнослужители).

35.

К городским обывателям относились все те, кто «являлисьстарожилами в городах», имели недвижимость в пределах городской

черты, записались в гильдии или цеха, несли городскую службу или

платили городские налоги. Горожане делились на пять разрядов:

Гильдейское купечество и почетные граждане; Мещане или посадские;

Ремесленники или цеховые; Вольные люди в Западных и

Прибалтийских губерниях.

Сословие сельских обывателей делилось на пять основных

состояний: водворенные на казенных землях; водворенные на удельных

землях; водворенные на дворцовых землях; водворенные на

владельческих землях; водворенные на собственных землях. Кроме

того, они делились на свободных сельских обывателей и

крепостных. Водворенные на казенных землях (государственные

крестьяне) сохранили различные наименования и различный правовой

статус (оседлые инородцы, казаки, колонисты, половники и т. д.).

В течение первой половины XIX века предпринимаются

попытки урегулирования отношений между помещиками и

крепостным крестьянством.

36.

1803 г.1816-1819

гг.

1837-1841

гг.

1842 г.

• Указ «О вольных хлебопашцах» – Право помещика отпускать крестьян на волю

за установленный им самим выкуп.

• Для освобождения крепостного необходима санкция министерства внутренних дел.

Крестьяне получали права собственности на недвижимость и участия в

обязательствах.

• Крестьянская реформа в Прибалтике – освобождение крестьян от крепостной

зависимости без земли.

• Крестьяне переходят на отношения аренды, пользуются помещичьей землей,

выполняют повинности и подчиняются помещичьему суду.

• Реформа государственных крестьян – создание министерства государственных

имуществ.

• Управляет государственными крестьянами, упорядочение оброчного обложения,

увеличение земельных наделов крестьян, закрепление системы крестьянского

самоуправления.

• Указ «Об обязанных крестьянах» – помещики могут передавать землю

крестьянам в арендное пользование..

• Крестьяне обязаны при этом выполнять предусмотренные договором повинности и

подчиняться суду помещика.

37.

К инородцам Свод законов относил «сибирских киргизов»,«самоедов», калмыков, евреев и некоторые другие народы, не

исповедующие православие.

Иностранцы имели право свободного въезда и выезда, поступления

на военную службу, торговать, владеть промышленными предприятиями,

недвижимостью в городах.

Правовое положение подданных империи регистрировалось

государством в актах состояния. Факты рождения, смерти,

бракосочетания регистрировались в приходских книгах, на основании

которых выдавались метрические свидетельства.

Грамоты на дворянство (титул) составлялись Департаментом

герольдии Сената. Потомственные дворянские роды регистрировались в

губернских дворянских родословных книгах и в общем списке,

составляемом герольдией.

Городские обыватели и лица других сословий, проживающие в

городах, регистрировались в городовых обывательских книгах по

шести разрядам: 1) имеющие недвижимость в городах; 2) купечество трех

гильдий; 3) приписанные к цехам; 4) иногородние и иностранные гости; 5)

личные дворяне и почетные граждане; 6) мещане. В 1807 году создается

Бархатная книга купеческих родов, в которой регистрировались

потомственные купеческие роды.

38.

3.Развитие государственной системы в

первой половине XIX в.

Собственная Его Величества

канцелярия

Управляющий

Государственный Совет

Председатель

Император

Комитет Министров

Председатель

Святейший Синод

Обер-прокурор

Правительствующий Сенат

Генерал-прокурор

39.

1 отделение - повысочайшим прошениям

(1826-1882)

2 отделение –

кодификационное (18261882)

Собственная Его

Величества

Канцелярия

3 отделение - высшая

полиция (1826-1880)

4 отделение - управление

учреждениями

императрицы Марии (18281917)

5 отделение - управление

государственной деревней

(1827-1837)

6 отделение - Штаб

отдельного корпуса

жандармов (1836-1917)

40.

Общее собраниеДепартамент законов

Государственный

Совет

(Манифест 1 января 1810

года «Образование

Государственного совета»)

Департамент дел военных

Департамент дел гражданских

и духовных (рассматривавший

в качестве высшей инстанции

судебные дела)

Департамент государственной

экономии

41.

1. Манифест 8 сентября 1802года «Об образовании

министерств»

2. Манифест 25 июня 1811

года «Общее учреждение

министерств»

Военно-сухопутных сил

Военно-морских сил

Иностранных дел

Комитет

Министров

Юстиции

(Манифест 20 марта 1812

года «Учреждение

Комитета министров»)

Внутренних дел

Финансов

Коммерции

Народного просвещения

42.

4. Систематизация законодательства иразвитие права.

Инициатором систематизации

законодательства в начале XIX

века выступил М. М. Сперанский.

Он предложил план радикальных

буржуазных преобразований. По

его плану в 1810 году разработан

проект гражданского кодекса, за

образец которого был принят

гражданский кодекс Наполеона

1804

года.

Но

на

волне

конфронтации

с

буржуазной

Францией проект был отклонен.

Та же судьба постигла буржуазные

по сути проекты уголовного

уложения 1813 года и торгового

уложения 1814 года.

43.

Стало вполне очевидным, что радикальные буржуазныепреобразования законодательства не пройдут. По возвращении из

ссылки в течение 1824-1825 годов Сперанский еще пытается

реанимировать проект уголовного уложения 1813 года, однако с

воцарением Николая I круто меняет тактику.

В январе 1826 года Сперанский предлагает реорганизовать

комиссию составления законов и возложить работы по

систематизации законодательства на второе отделение с. е. и. в.

канцелярии под непосредственным надзором императора. Им

предлагается новый план законодательных работ, состоящий из

трех этапов: 1) создание полного собрания законов, то есть

приведение в известность всех законодательных актов (как

действующих, так и утративших силу) и опубликование их в

едином сборнике; 2) создание свода законов, то есть подготовка

сборника действующих законодательных актов; 3) создание

гражданского и уголовного уложений, то есть проведение

кодификации в чистом виде. Император утвердил первые два этапа,

а исполнение третьего было отложено до окончания первых двух.

44.

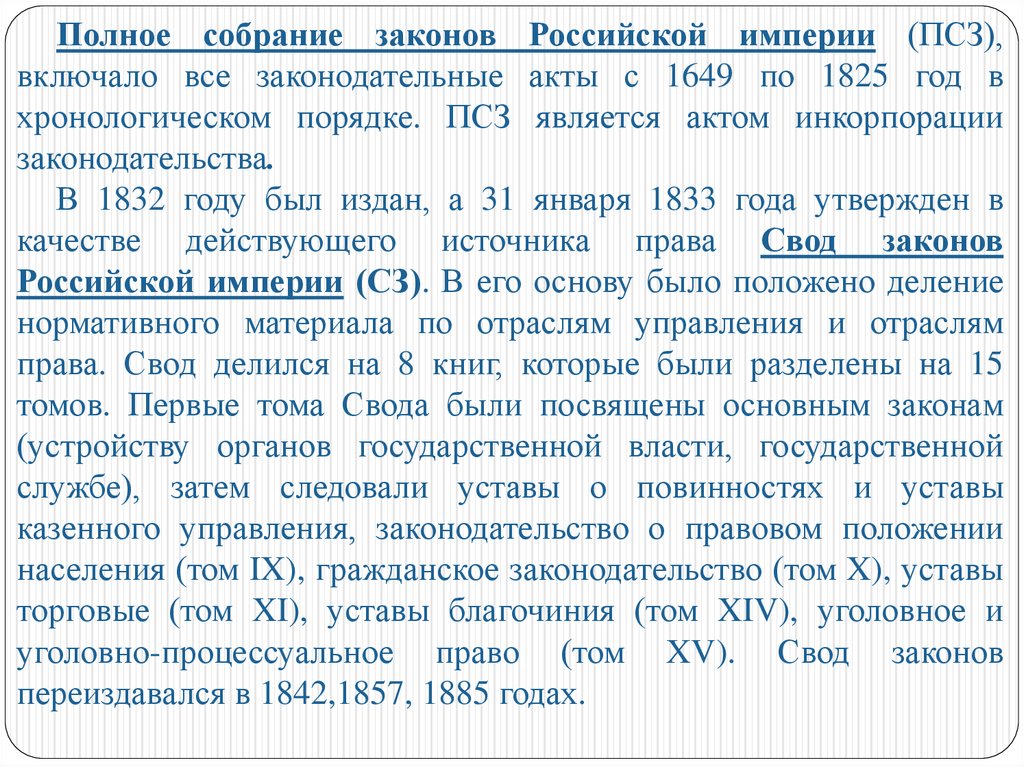

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ),включало все законодательные акты с 1649 по 1825 год в

хронологическом порядке. ПСЗ является актом инкорпорации

законодательства.

В 1832 году был издан, а 31 января 1833 года утвержден в

качестве действующего источника права Свод законов

Российской империи (СЗ). В его основу было положено деление

нормативного материала по отраслям управления и отраслям

права. Свод делился на 8 книг, которые были разделены на 15

томов. Первые тома Свода были посвящены основным законам

(устройству органов государственной власти, государственной

службе), затем следовали уставы о повинностях и уставы

казенного управления, законодательство о правовом положении

населения (том IX), гражданское законодательство (том X), уставы

торговые (том XI), уставы благочиния (том XIV), уголовное и

уголовно-процессуальное право (том XV). Свод законов

переиздавался в 1842,1857, 1885 годах.

45.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО«ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ИЛИ ПРОСТУПКОМ ПРИЗНАЕТСЯ КАК САМОЕ ПРОТИВОЗАКОННОЕ

ДЕЯНИЕ, ТАК И НЕИСПОЛНЕНИЕ ТОГО, ЧТО ПОД СТРАХОМ НАКАЗАНИЯ УГОЛОВНОГО ИЛИ

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОМ ПРЕДПИСАНО» (СТ. 4 Уложения 1845 г.)

ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРЕДУМЫШЛЕННЫЕ И УМЫШЛЕННЫЕ (СТ. 5, 6)

НЕУМЫШЛЕННЫЕ (СТ. 5)

СЛУЧАЙНЫЕ (НЕНАКАЗУЕМО, СТ. 7)

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.8-12)

УМЫСЕЛ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ (НА СЛОВАХ ИЛИ

ПИСЬМЕННО),

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ,

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ,

СОВЕРШИВШЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ (ст. 13-17)

СОВЕРШЕННОЕ ЛИЦАМИ БЕЗ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

ГЛАВНЫЕ ВИНОВНЫЕ И УЧАСТНИКИ

СОВЕРШЕННОЕ ЛИЦАМИ ПО

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

ЗАЧИНЩИКИ, СООБЩНИКИ, ПОДГОВОРЩИКИ

ИЛИ ПОДСТРЕКАТЕЛИ, ПОСОБНИКИ,

ПОПУСТИТЕЛИ И УКРЫВАТЕЛИ

НАКАЗАНИЕ ЗАВИСИЛО ОТ СОСЛОВНОЙ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ (12 разделов)

ПРОТИВ ВЕРЫ

ПРОТИВ ГОСУДАРСТВА(ПОЛИТИЧЕСКИЕ)

ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

ПО

СЛУЖБЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И

ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПРОТИВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ О ПОВИННОСТЯХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЗЕМСКИХ

ПРОТИВ ИМУЩЕСТВА И ДОХОДОВ КАЗНЫ

ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И

БЛАГОЧИНИЯ

ПРОТИВ ЗАКОНОВ О СОСТОЯНИХ

ПРОТИВ ЖИЗНИ, ЗДРАВИЯ, СВОБОДЫ И ЧЕСТИ

ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ПРОТИВ ПРАВ СЕМЕЙСТВЕННЫХ

ПРОТИВ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ (11 родов и 35 ступеней)

УГОЛОВНЫЕ

1.ЛИШЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ СОСТОЯНИЯ И СМЕРТНАЯ

КАЗНЬ

2.ЛИШЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ СОСТОЯНИЯ И ССЫЛКА НА

КАТОРГУ (БЕЗ СРОКА И НА СРОК ОТ 4 ДО 20 ЛЕТ)

3.ЛИШЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ СОСТОЯНИЯ И ССЫЛКА В

СИБИРЬ

4.ЛИШЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ СОСТОЯНИЯ И ССЫЛКА НА

ПОСЕЛЕНИЕ В ЗАКАВКАЗЬЕ

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ

46.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВОПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

«ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И НЕЗАВИСИМО ОТ ЛИЦА

ПОСТОРОННЕГО ВЛАДЕТЬ, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И

РАСПОРЯЖАТЬСЯ ИМУЩЕСТВОМ ВЕЧНО И

ПОТОМСТВЕННО»

ДОГОВОР – СОГЛАШЕНИЕ СТОРОН,

ПОДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЮ

ДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО

ПРЕДМЕТ

ДОГОВОРА

НЕДВИЖИМОЕ

ИМУЩЕСТВО

БЛАГОПРИСТОЙНОЕ

РОДОВОЕ

ВИДЫ ДОГОВОРОВ

СПОСОБ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРА

ИМУЩЕСТВО

ДЕЙСТВИЯ ЛИЦ

ПИСЬМЕННО

УСТНО

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ДОГОВОР ЗАПРОДАЖИ

ДОГОВОР ЗАЙМА

ДОГОВОР МЕНЫ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ И ПОДРЯДА

ДОГОВОР ССУДЫ

ДОГОВОР ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЙМА

ДОГОВОР ЛИЧНОГО НАЙМА

ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ

ДОГОВОР ТОВАРИЩЕСТВА

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

НЕУСТОЙКА

ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ЗАКЛАД ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ЗАДАТОК

ТОВАРИЩЕСТВ ПОЛНОЕ

ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ

ТОВАРИЩЕСТВО ПО УЧАСТК4АМ

47.

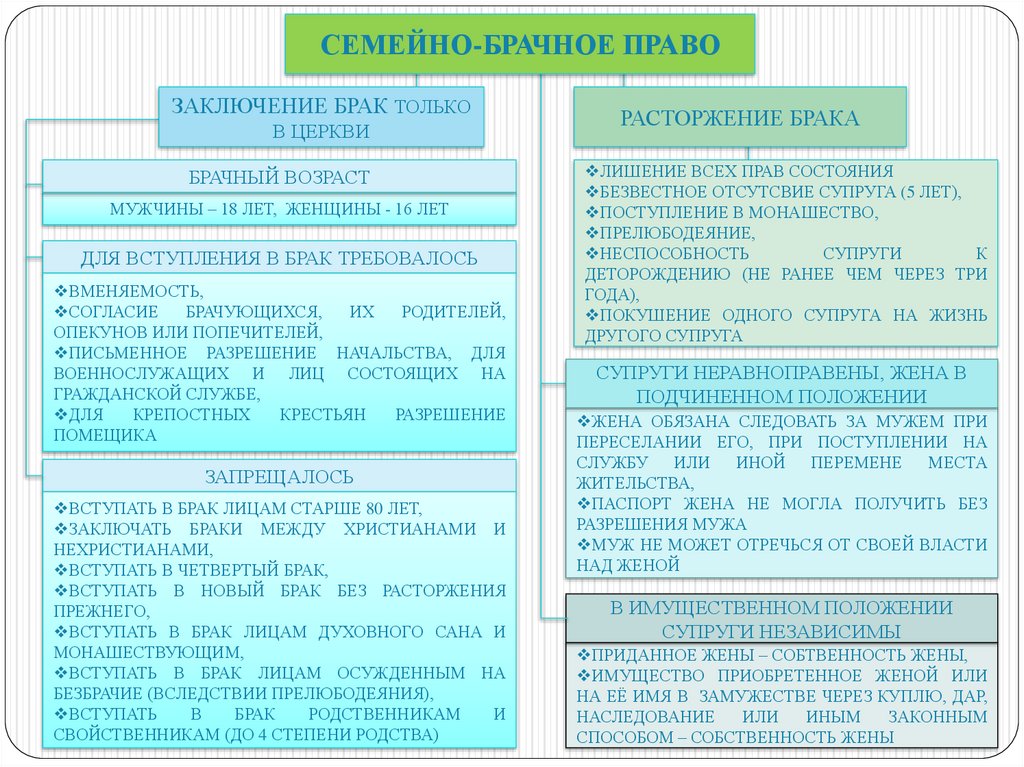

СЕМЕЙНО-БРАЧНОЕ ПРАВОЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАК ТОЛЬКО

В ЦЕРКВИ

БРАЧНЫЙ ВОЗРАСТ

МУЖЧИНЫ – 18 ЛЕТ, ЖЕНЩИНЫ - 16 ЛЕТ

ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК ТРЕБОВАЛОСЬ

ВМЕНЯЕМОСТЬ,

СОГЛАСИЕ

БРАЧУЮЩИХСЯ,

ИХ

РОДИТЕЛЕЙ,

ОПЕКУНОВ ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ,

ПИСЬМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НАЧАЛЬСТВА, ДЛЯ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ЛИЦ СОСТОЯЩИХ НА

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ,

ДЛЯ

КРЕПОСТНЫХ

КРЕСТЬЯН

РАЗРЕШЕНИЕ

ПОМЕЩИКА

ЗАПРЕЩАЛОСЬ

ВСТУПАТЬ В БРАК ЛИЦАМ СТАРШЕ 80 ЛЕТ,

ЗАКЛЮЧАТЬ БРАКИ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ И

НЕХРИСТИАНАМИ,

ВСТУПАТЬ В ЧЕТВЕРТЫЙ БРАК,

ВСТУПАТЬ В НОВЫЙ БРАК БЕЗ РАСТОРЖЕНИЯ

ПРЕЖНЕГО,

ВСТУПАТЬ В БРАК ЛИЦАМ ДУХОВНОГО САНА И

МОНАШЕСТВУЮЩИМ,

ВСТУПАТЬ В БРАК ЛИЦАМ ОСУЖДЕННЫМ НА

БЕЗБРАЧИЕ (ВСЛЕДСТВИИ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ),

ВСТУПАТЬ

В

БРАК

РОДСТВЕННИКАМ

И

СВОЙСТВЕННИКАМ (ДО 4 СТЕПЕНИ РОДСТВА)

РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА

ЛИШЕНИЕ ВСЕХ ПРАВ СОСТОЯНИЯ

БЕЗВЕСТНОЕ ОТСУТСВИЕ СУПРУГА (5 ЛЕТ),

ПОСТУПЛЕНИЕ В МОНАШЕСТВО,

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ,

НЕСПОСОБНОСТЬ

СУПРУГИ

К

ДЕТОРОЖДЕНИЮ (НЕ РАНЕЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ ТРИ

ГОДА),

ПОКУШЕНИЕ ОДНОГО СУПРУГА НА ЖИЗНЬ

ДРУГОГО СУПРУГА

СУПРУГИ НЕРАВНОПРАВЕНЫ, ЖЕНА В

ПОДЧИНЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

ЖЕНА ОБЯЗАНА СЛЕДОВАТЬ ЗА МУЖЕМ ПРИ

ПЕРЕСЕЛАНИИ ЕГО, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА

СЛУЖБУ

ИЛИ

ИНОЙ

ПЕРЕМЕНЕ

МЕСТА

ЖИТЕЛЬСТВА,

ПАСПОРТ ЖЕНА НЕ МОГЛА ПОЛУЧИТЬ БЕЗ

РАЗРЕШЕНИЯ МУЖА

МУЖ НЕ МОЖЕТ ОТРЕЧЬСЯ ОТ СВОЕЙ ВЛАСТИ

НАД ЖЕНОЙ

В ИМУЩЕСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

СУПРУГИ НЕЗАВИСИМЫ

ПРИДАННОЕ ЖЕНЫ – СОБТВЕННОСТЬ ЖЕНЫ,

ИМУЩЕСТВО ПРИОБРЕТЕННОЕ ЖЕНОЙ ИЛИ

НА ЕЁ ИМЯ В ЗАМУЖЕСТВЕ ЧЕРЕЗ КУПЛЮ, ДАР,

НАСЛЕДОВАНИЕ

ИЛИ

ИНЫМ

ЗАКОННЫМ

СПОСОБОМ – СОБСТВЕННОСТЬ ЖЕНЫ

48.

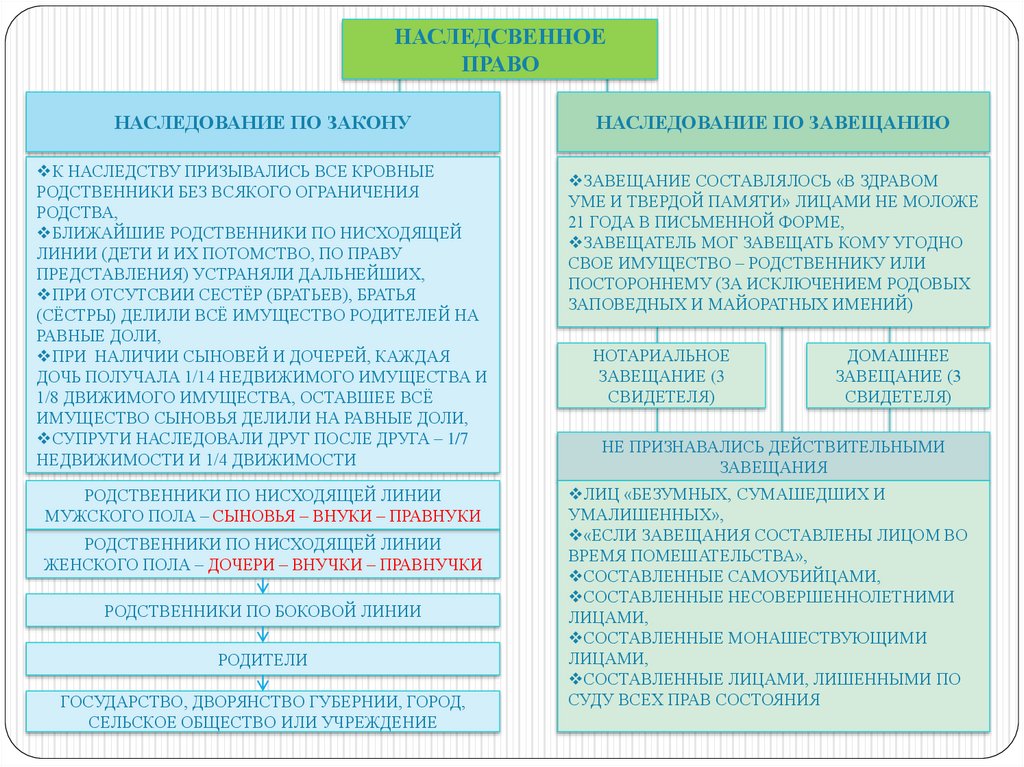

НАСЛЕДСВЕННОЕПРАВО

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

К НАСЛЕДСТВУ ПРИЗЫВАЛИСЬ ВСЕ КРОВНЫЕ

РОДСТВЕННИКИ БЕЗ ВСЯКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ

РОДСТВА,

БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ ПО НИСХОДЯЩЕЙ

ЛИНИИ (ДЕТИ И ИХ ПОТОМСТВО, ПО ПРАВУ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ) УСТРАНЯЛИ ДАЛЬНЕЙШИХ,

ПРИ ОТСУТСВИИ СЕСТЁР (БРАТЬЕВ), БРАТЬЯ

(СЁСТРЫ) ДЕЛИЛИ ВСЁ ИМУЩЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ НА

РАВНЫЕ ДОЛИ,

ПРИ НАЛИЧИИ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ, КАЖДАЯ

ДОЧЬ ПОЛУЧАЛА 1/14 НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И

1/8 ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ОСТАВШЕЕ ВСЁ

ИМУЩЕСТВО СЫНОВЬЯ ДЕЛИЛИ НА РАВНЫЕ ДОЛИ,

СУПРУГИ НАСЛЕДОВАЛИ ДРУГ ПОСЛЕ ДРУГА – 1/7

НЕДВИЖИМОСТИ И 1/4 ДВИЖИМОСТИ

РОДСТВЕННИКИ ПО НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ

МУЖСКОГО ПОЛА – СЫНОВЬЯ – ВНУКИ – ПРАВНУКИ

РОДСТВЕННИКИ ПО НИСХОДЯЩЕЙ ЛИНИИ

ЖЕНСКОГО ПОЛА – ДОЧЕРИ – ВНУЧКИ – ПРАВНУЧКИ

РОДСТВЕННИКИ ПО БОКОВОЙ ЛИНИИ

РОДИТЕЛИ

ГОСУДАРСТВО, ДВОРЯНСТВО ГУБЕРНИИ, ГОРОД,

СЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

ЗАВЕЩАНИЕ СОСТАВЛЯЛОСЬ «В ЗДРАВОМ

УМЕ И ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ» ЛИЦАМИ НЕ МОЛОЖЕ

21 ГОДА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ,

ЗАВЕЩАТЕЛЬ МОГ ЗАВЕЩАТЬ КОМУ УГОДНО

СВОЕ ИМУЩЕСТВО – РОДСТВЕННИКУ ИЛИ

ПОСТОРОННЕМУ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РОДОВЫХ

ЗАПОВЕДНЫХ И МАЙОРАТНЫХ ИМЕНИЙ)

НОТАРИАЛЬНОЕ

ЗАВЕЩАНИЕ (3

СВИДЕТЕЛЯ)

ДОМАШНЕЕ

ЗАВЕЩАНИЕ (3

СВИДЕТЕЛЯ)

НЕ ПРИЗНАВАЛИСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

ЗАВЕЩАНИЯ

ЛИЦ «БЕЗУМНЫХ, СУМАШЕДШИХ И

УМАЛИШЕННЫХ»,

«ЕСЛИ ЗАВЕЩАНИЯ СОСТАВЛЕНЫ ЛИЦОМ ВО

ВРЕМЯ ПОМЕШАТЕЛЬСТВА»,

СОСТАВЛЕННЫЕ САМОУБИЙЦАМИ,

СОСТАВЛЕННЫЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

ЛИЦАМИ,

СОСТАВЛЕННЫЕ МОНАШЕСТВУЮЩИМИ

ЛИЦАМИ,

СОСТАВЛЕННЫЕ ЛИЦАМИ, ЛИШЕННЫМИ ПО

СУДУ ВСЕХ ПРАВ СОСТОЯНИЯ

49.

ПРОЦЕССПОЛИЦИЯ

СЛЕДСТВИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА

ФОРМАЛЬНОЕ

СУД

1. ПО ДОНОСУ, 2. ПО ЖАЛОБЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ, 3.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОКУРОРА, 4 . ПО

ИНИЦИАТИВЕ СТРЯПЧИХ

СУД ПЕРВОЙ

ИНСТАНЦИИ

НАДЗОР ЗА СЛЕДСТВИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЛИ

ПРОКУРОР И СТРЯПЧИЕ

ОСОБЫЕ ВЕРХОВНЫЕ

УГОЛОВНЫЕ СУДЫ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

НЕСОВЕРШЕННЫЕ

ВОЕННЫЕ СУДЫ

СОВЕРШЕННЫЕ

ВНЕСУДЕБНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ОБВИНЯЕМОГО

СОБСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ОБВИНЯЕМОГО

ОГОВОР ОБВИНЯЕМЫМ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ

ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ПОВАЛЬНЫЙ ОБЫСК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

ПОКАЗАНИЯ ОДНОГО СВИДЕТЕЛЯ

СОВПАДАЮЩИЕ ПОКАЗАНИЯ ДВУХ

СВИДЕТЕЛЕЙ

УЛИКИ

50.

8. Государство и право России в периодутверждения и развития капитализма

(вторая половина XIX в.)

1. Предпосылки буржуазных реформ 60—70-х

годов XIX века.

2. Крестьянская реформа.

3. Земская и городская реформы.

4. Судебная реформа.

5. Полицейская реформа.

6. Политический режим конца 70-80-х годов и

контрреформы.

51.

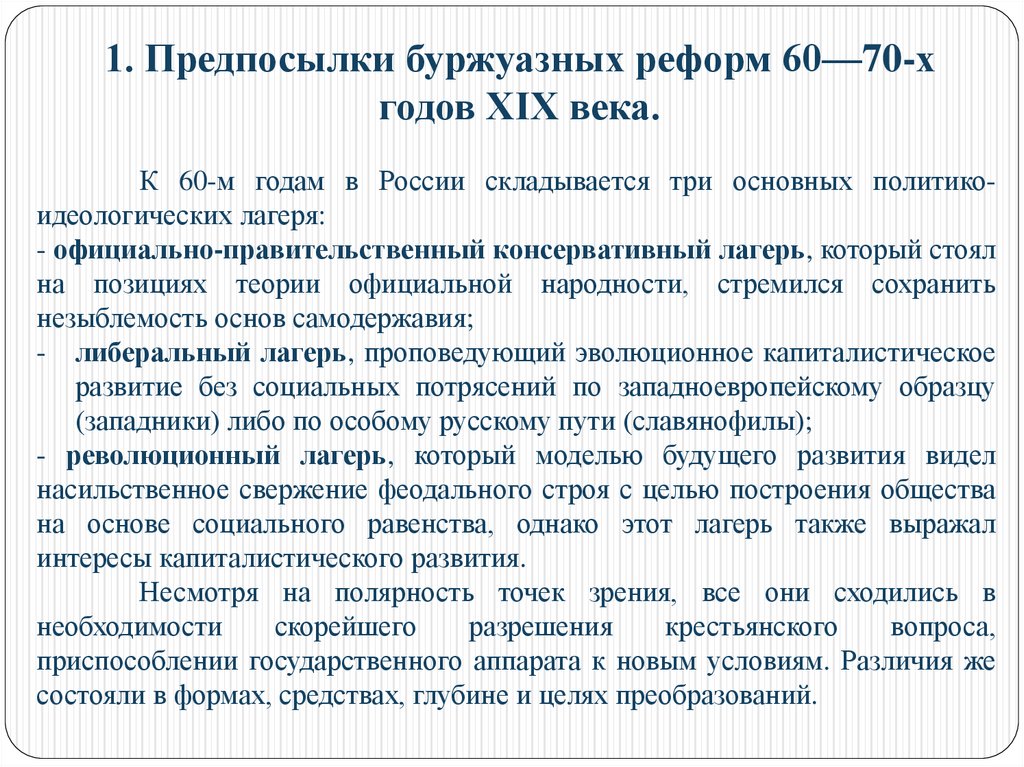

1. Предпосылки буржуазных реформ 60—70-хгодов XIX века.

К 60-м годам в России складывается три основных политикоидеологических лагеря:

- официально-правительственный консервативный лагерь, который стоял

на позициях теории официальной народности, стремился сохранить

незыблемость основ самодержавия;

- либеральный лагерь, проповедующий эволюционное капиталистическое

развитие без социальных потрясений по западноевропейскому образцу

(западники) либо по особому русскому пути (славянофилы);

- революционный лагерь, который моделью будущего развития видел

насильственное свержение феодального строя с целью построения общества

на основе социального равенства, однако этот лагерь также выражал

интересы капиталистического развития.

Несмотря на полярность точек зрения, все они сходились в

необходимости

скорейшего

разрешения

крестьянского

вопроса,

приспособлении государственного аппарата к новым условиям. Различия же

состояли в формах, средствах, глубине и целях преобразований.

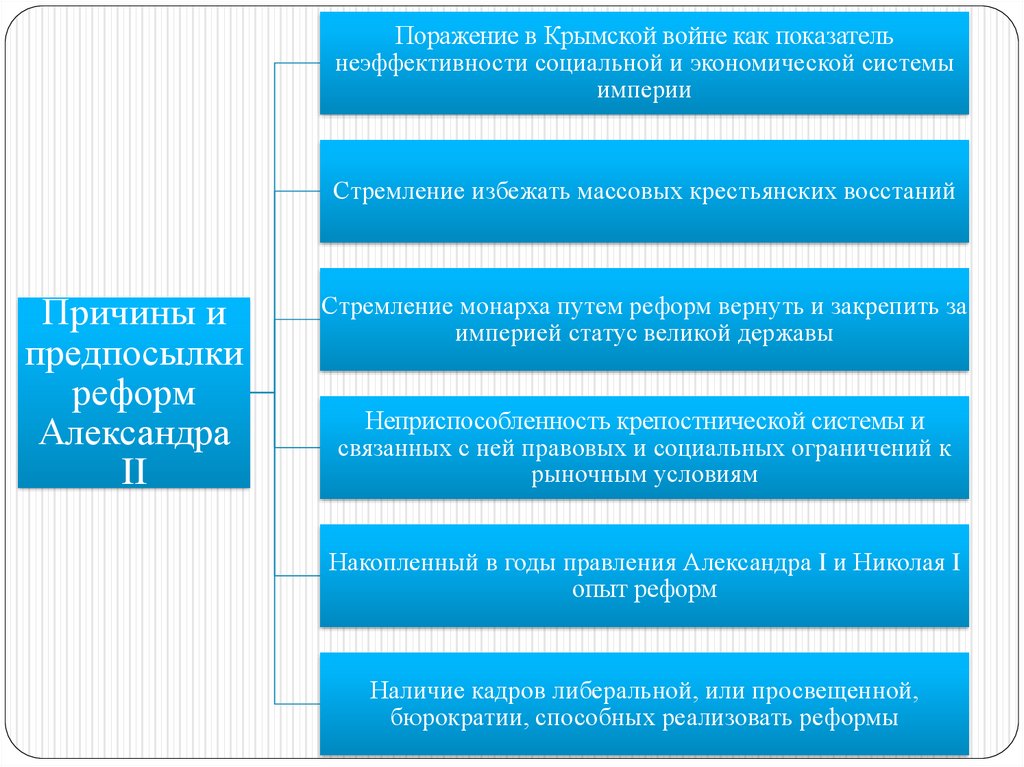

52.

Поражение в Крымской войне как показательнеэффективности социальной и экономической системы

империи

Стремление избежать массовых крестьянских восстаний

Причины и

предпосылки

реформ

Александра

II

Стремление монарха путем реформ вернуть и закрепить за

империей статус великой державы

Неприспособленность крепостнической системы и

связанных с ней правовых и социальных ограничений к

рыночным условиям

Накопленный в годы правления Александра I и Николая I

опыт реформ

Наличие кадров либеральной, или просвещенной,

бюрократии, способных реализовать реформы

53.

54.

ИМПЕРАТОРПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩИЙ

СЕНАТ

СОБСТВЕННАЯ ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОГО

ВЕЛИЧЕСТВА

КАНЦЕЛЯРИЯ

(6 отделений)

СВЯТЕЙШИЙ

СИНОД

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СОВЕТ

(6 отделений)

КОМИТЕТ

МИНИСТРОВ

МИНИСТРЫ

55.

2. Крестьянская реформа.1803 г.

1816-1819

гг.

1837-1841

гг.

1842 г.

• Указ «О вольных хлебопашцах» – Право помещика отпускать крестьян на волю за

установленный им самим выкуп.

• Для освобождения крепостного необходима санкция министерства внутренних дел.

Крестьяне получали права собственности на недвижимость и участия в

обязательствах.

• Крестьянская реформа в Прибалтике – освобождение крестьян от крепостной

зависимости без земли.

• Крестьяне переходят на отношения аренды, пользуются помещичьей землей,

выполняют повинности и подчиняются помещичьему суду.

• Реформа государственных крестьян – создание министерства государственных

имуществ.

• Управляет государственными крестьянами, упорядочение оброчного обложения,

увеличение земельных наделов крестьян, закрепление системы крестьянского

самоуправления.

• Указ «Об обязанных крестьянах» – помещики могут передавать землю крестьянам

в арендное пользование..

• Крестьяне обязаны при этом выполнять предусмотренные договором повинности и

подчиняться суду помещика.

56.

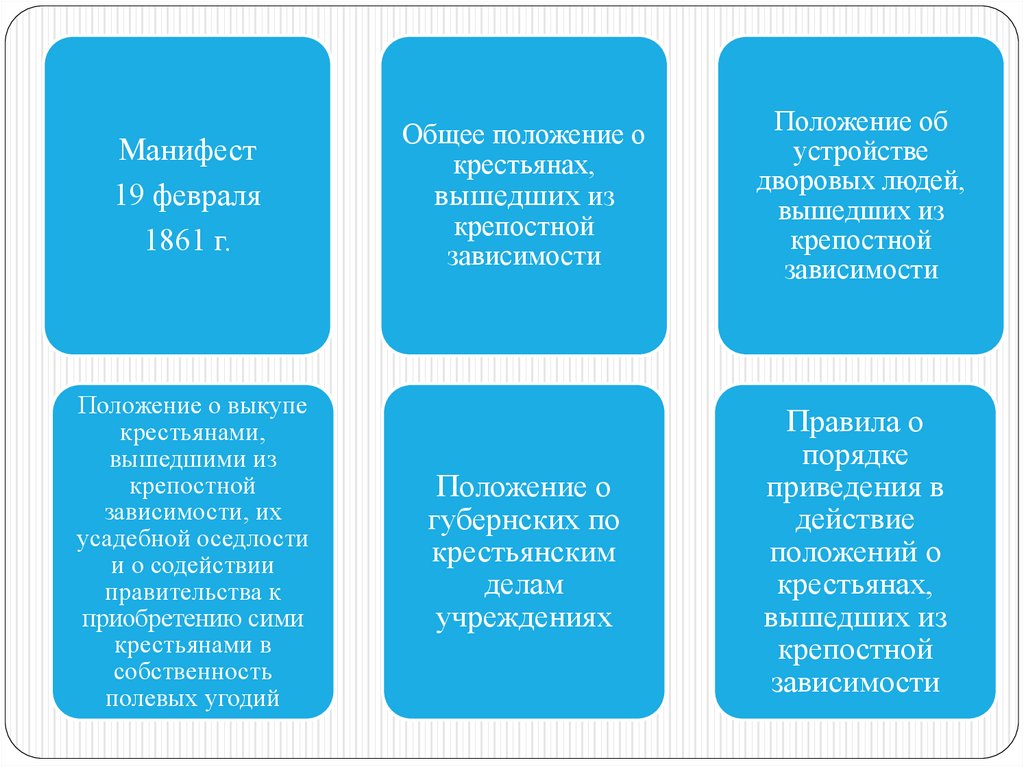

В 1859-1860 годов редакционные комиссии обработалипроекты и выработали основные документы крестьянской

реформы, которые после рассмотрения их в начале 1861 года

Государственным советом были подписаны императором 19

февраля. Основными законодательными актами реформы были

«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной

зависимости», «Положение о выкупе...», «Положение о

губернских по крестьянским делам учреждениях», ряд местных

положений о поземельном устройстве крестьян, а также

дополнительные правила по отдельным категориям крестьян,

дворовых, горнозаводских рабочих (всего 17 законодательных

актов).

Манифест был обнародован в Петербурге и Москве путем

расклейки печатного текста и оглашения его в церквях 5 марта. В

губерниях документы реформы стали публиковаться во время

великого поста, начиная с 7 марта.

57.

Манифест19 февраля

1861 г.

Положение о выкупе

крестьянами,

вышедшими из

крепостной

зависимости, их

усадебной оседлости

и о содействии

правительства к

приобретению сими

крестьянами в

собственность

полевых угодий

Общее положение о

крестьянах,

вышедших из

крепостной

зависимости

Положение об

устройстве

дворовых людей,

вышедших из

крепостной

зависимости

Положение о

губернских по

крестьянским

делам

учреждениях

Правила о

порядке

приведения в

действие

положений о

крестьянах,

вышедших из

крепостной

зависимости

58.

Местное положение опоземельном

устройстве крестьян,

водворенных на

помещичьих землях в

губерниях

великороссийских,

новороссийских и

белорусских

Дополнительные

правила о

крестьянах и

дворовых людях,

вышедших из

крепостной

зависимости в

Земле войска

Донского

Дополнительные

правила об

устройстве

крестьян,

водворенных в

имениях

мелкопоместных

владельцев, и о

пособии сим

владельцам

Правила о людях,

вышедших из

крепостной

зависимости в

Бессарабской

области

Дополнительные

правила о

приписанных к

частным горным

заводам людях

ведомства

Министерства

финансов

Указ об устройстве

крестьян Царства

Польского

59.

60.

ПРАВОВОЙ СТАТУС КРЕСТЬЯН ПО РЕФОРМЕ 1861 ГОДА(Личное освобождение крестьян с момента обнародования закона)

Права помещиков в

отношении личности

крестьянина

• Прекращение права

помещиков:

• продавать, покупать, дарить,

и закладывать крестьян,

• произвольно переселять с

места на место,

• отдавать в услужение и на

работу

• подвергать наказанием и т.п.

Личные права крестьянства

• Свободное вступление в брак

без согласия помещика

• Самостоятельное заключение

договоров и обязательств с

частными лицами и казной

• Свободное занятие

промышленностью и

торговлей

• Превращение крестьянина в

полноправного участника

судебного процесса

• Участие по собственному

желанию в органах

общественного

самоуправления

• Право на переход в другие

сословия (в первые 9 лет при

выполнении ряда условий)

• Право отлучаться с места

своего жительства

• Право поступать в учебные

заведения

Имущественные права

крестьянства

• Право приобретать

движимую и недвижимую

собственность

• Право свободно пользоваться

и распоряжаться

выкупленными земельными

угодьями

• Право наследовать

имущество в соответствии с

местными обычаями (а не по

общим правилам

установленным гражданским

законодательством)

61.

«Временнообязанное» состояние крестьянства дозаключения выкупной сделки и подчинение вотчинной

власти помещика

Запрет на отказ от земельного надела (фактически запрет на

выход из состава сельского общества) в течение первых 9

лет после реформы

Личные и

имущественные

ограничения

крестьянства

Круговая порука за исправное отбывание денежных и

натуральных повинностей

Обязанность нести рекрутскую повинность

Применение в отношении крестьянства телесных

наказаний. Право наказывать крестьян имеет не только суд,

но и поставленные над ним правительственные и

общественные органы

Обязанности платить подушную подать

62.

Органы крестьянского самоуправленияВолостной сход

(состоял из должностных лиц волости и выборных от каждых 10

дворов, сход был распорядительным органом по делам волости)

Волостное правление

(исполнительный орган, состоял из волостного старшины и сельских

старост)

Волостной суд

(состоял из 4—12 судей, избираемых на один год)

Сельский сход

Сельский сход

Сельский сход

состоял из всех крестьяндомохозяев общины, а

также избранных

должностных лиц

состоял из всех крестьяндомохозяев общины, а

также избранных

должностных лиц

состоял из всех крестьяндомохозяев общины, а

также избранных

должностных лиц

Сельский

староста

Сельский

староста

Сельский

староста

63.

Целикрестьянской реформы

Сохранение и

стабилизация помещичьего

землевладения.

Последствия

крестьянской реформы

Ослабление помещичьего

землевладения.

Образование широкого

слоя полузависимого

крестьянства, лично

свободного, но

экономически связанного с

помещичьим хозяйством.

Появление массы

безземельных крестьян,

составивших «резервную

армию наемного труда»,

Дифференциация

крестьянства, появление

«кулачества».

64.

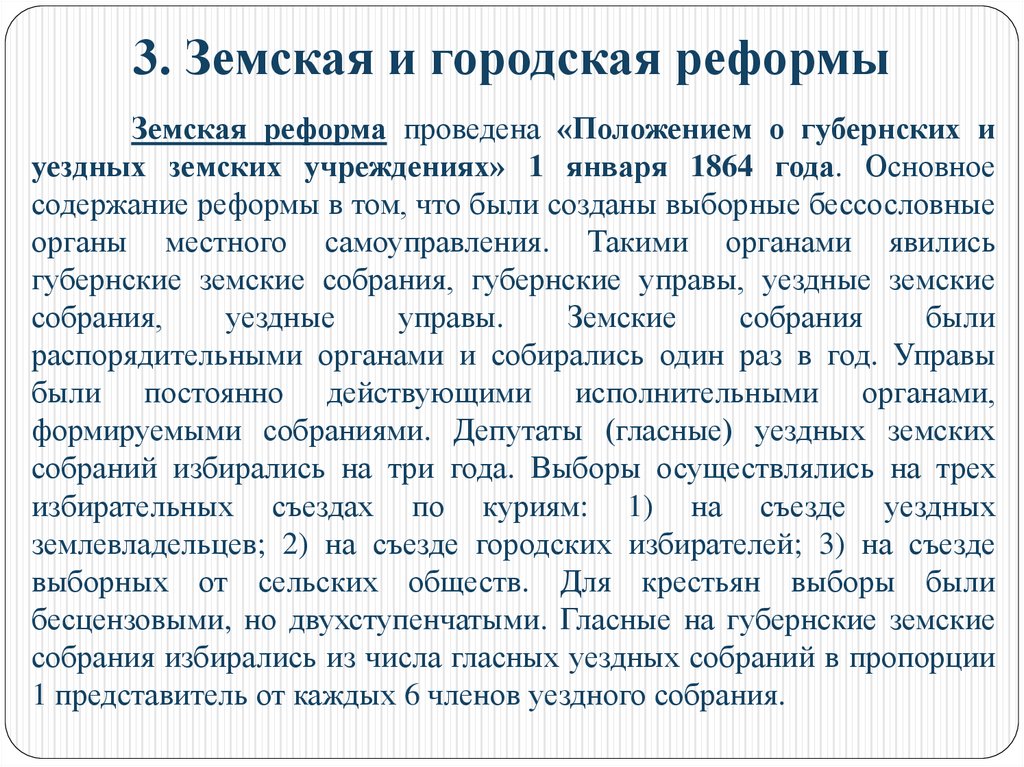

3. Земская и городская реформыЗемская реформа проведена «Положением о губернских и

уездных земских учреждениях» 1 января 1864 года. Основное

содержание реформы в том, что были созданы выборные бессословные

органы местного самоуправления. Такими органами явились

губернские земские собрания, губернские управы, уездные земские

собрания,

уездные

управы.

Земские

собрания

были

распорядительными органами и собирались один раз в год. Управы

были постоянно действующими исполнительными органами,

формируемыми собраниями. Депутаты (гласные) уездных земских

собраний избирались на три года. Выборы осуществлялись на трех

избирательных съездах по куриям: 1) на съезде уездных

землевладельцев; 2) на съезде городских избирателей; 3) на съезде

выборных от сельских обществ. Для крестьян выборы были

бесцензовыми, но двухступенчатыми. Гласные на губернские земские

собрания избирались из числа гласных уездных собраний в пропорции

1 представитель от каждых 6 членов уездного собрания.

65.

Земская реформаПринципы

Отделение земств

от

административной

власти

Территориальные

уровни земств

Полномочия земств

Всесословное

выборное земское

представительство

Хозяйственнофинансовая

самостоятельность

земств

• Уездные земские собрания и управы

• Губернские земские собрания и управы

• Срок полномочий 3 года

• вопросы местного хозяйства

• содержание учреждений народного образования,

здравоохранения, общественного призрения

• установление и взимание местных (земских) налогов и сборов;

раскладка государственных сборов; выборы должностных лиц и

др.

66.

Система выборов земскихорганов

Контроль государства за

деятельностью земств

Комбинирование начал сословного и

В форме общего надзора

имущественного ценза.

Куриальная система. Три курии (разряда

избирателей)

-

Курия уездных землевладельцев

(преимущественно дворяне - помещики)

-

Курия городских обывателей (участники

располагают либо купеческим

свидетельством, либо предприятием в

определённом размере)

-

Курия сельских обывателей (крестьяне имущественный ценз отсутствует).

Трехступенчатые выборы

Выборные члены собраний именуются

гласными.

Уездные земские собрания избирают из

числа гласных членов губернских

земских собраний.

правительственной власти

за законностью

принимавшихся земскими

органами решений.

В форме прямого

специального наблюдения

и утверждения конкретных

действий земских

учреждений.

Утверждение в должности

председателей земских

управ: уездных –

губернатором, губернских

– министром внутренних

дел.

67.

Система земских органов 1864 г.Губернская управа

Губернское избирательное собрание

Уездная земская

управа

Уездное избирательное собрание

Курия уездных

землевладельцев

Курия городских

обывателей

Курия сельских

обывателей

68.

Отсутствие центрального координирующегооргана.

Отсутствие низшего волостного звена системы.

Недостатк

и земской

системы

Отсутствие эффективного исполнительного

аппарата.

Отсутствие достаточного собственного

финансирования.

Необходимость обращаться по вышеуказанным

вопросам к государственным фискальным и

полицейским органам.

69.

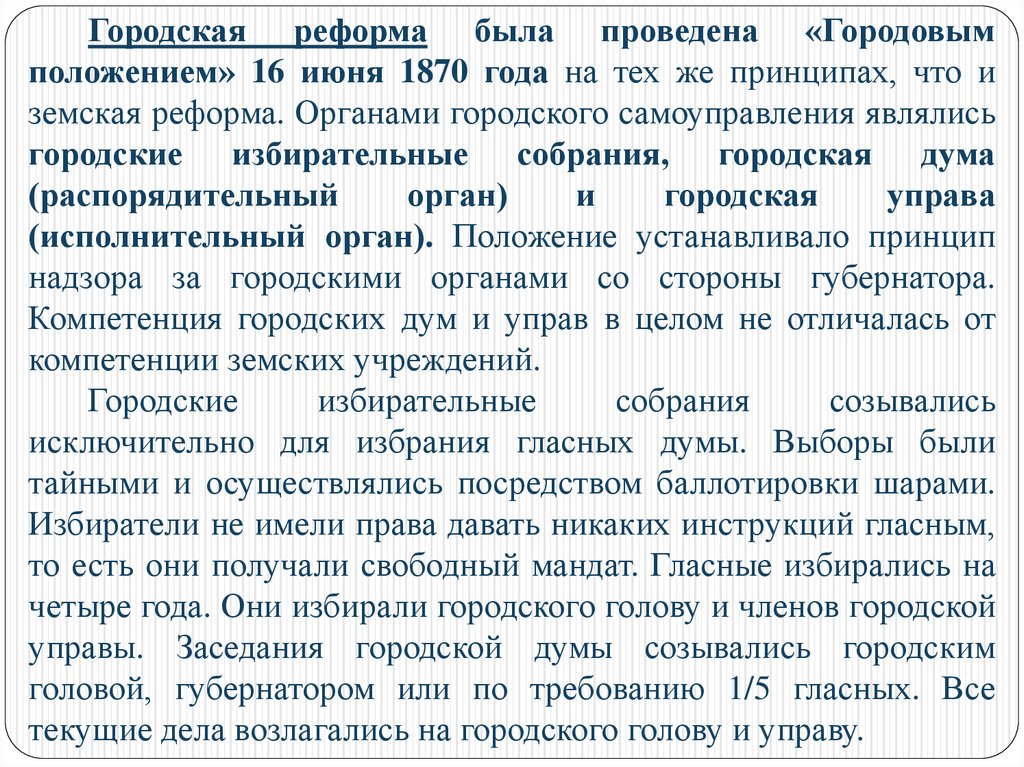

Городская реформа была проведена «Городовымположением» 16 июня 1870 года на тех же принципах, что и

земская реформа. Органами городского самоуправления являлись

городские избирательные собрания, городская дума

(распорядительный

орган)

и

городская

управа

(исполнительный орган). Положение устанавливало принцип

надзора за городскими органами со стороны губернатора.

Компетенция городских дум и управ в целом не отличалась от

компетенции земских учреждений.

Городские

избирательные

собрания

созывались

исключительно для избрания гласных думы. Выборы были

тайными и осуществлялись посредством баллотировки шарами.

Избиратели не имели права давать никаких инструкций гласным,

то есть они получали свободный мандат. Гласные избирались на

четыре года. Они избирали городского голову и членов городской

управы. Заседания городской думы созывались городским

головой, губернатором или по требованию 1/5 гласных. Все

текущие дела возлагались на городского голову и управу.

70.

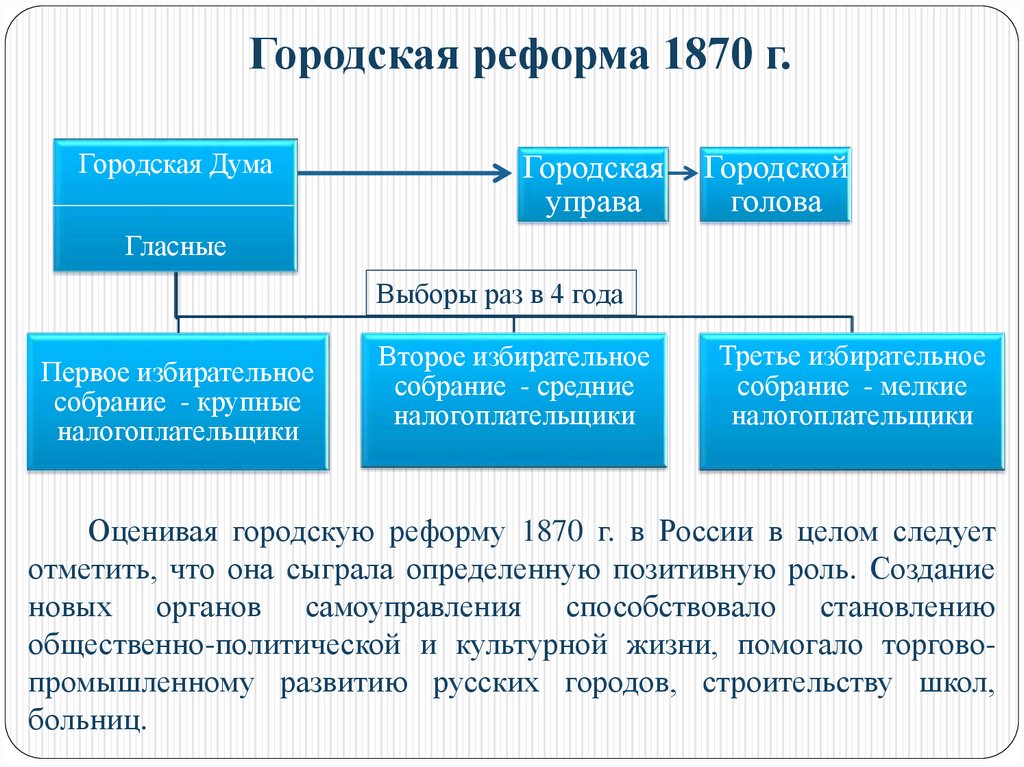

Городская реформа 1870 г.Городская Дума

Городская

управа

Городской

голова

Гласные

Выборы раз в 4 года

Первое избирательное

собрание - крупные

налогоплательщики

Второе избирательное

собрание - средние

налогоплательщики

Третье избирательное

собрание - мелкие

налогоплательщики

Оценивая городскую реформу 1870 г. в России в целом следует

отметить, что она сыграла определенную позитивную роль. Создание

новых органов самоуправления способствовало становлению

общественно-политической и культурной жизни, помогало торговопромышленному развитию русских городов, строительству школ,

больниц.

71.

4. Судебная реформа.Главными разработчиками реформы являлись С.И. Зарудный и

Н.И. Стояновский. В 1862 году были изданы «Основные положения о

преобразовании судебной части», на основе которых разработаны

документы судебной реформы, утвержденные 20 ноября 1864 года:

Учреждение

судебных

установлений,

Устав

уголовного

судопроизводства, Устав гражданского судопроизводства, Устав о

наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Новые судебные

органы начали функционировать с 1866 года. Реформа принципиально

изменила систему судебных органов и ввела состязательный процесс.

Среди всех реформ второй половины XIX в. судебная наиболее

полно проводила буржуазные принципы: отделение суда от

администрации,

независимость

суда;

бессословность

суда;

несменяемость судей; минимальное количество судебных инстанций

(первая инстанция - рассмотрение дела по существу, апелляционная

инстанция, кассационная инстанция).

72.

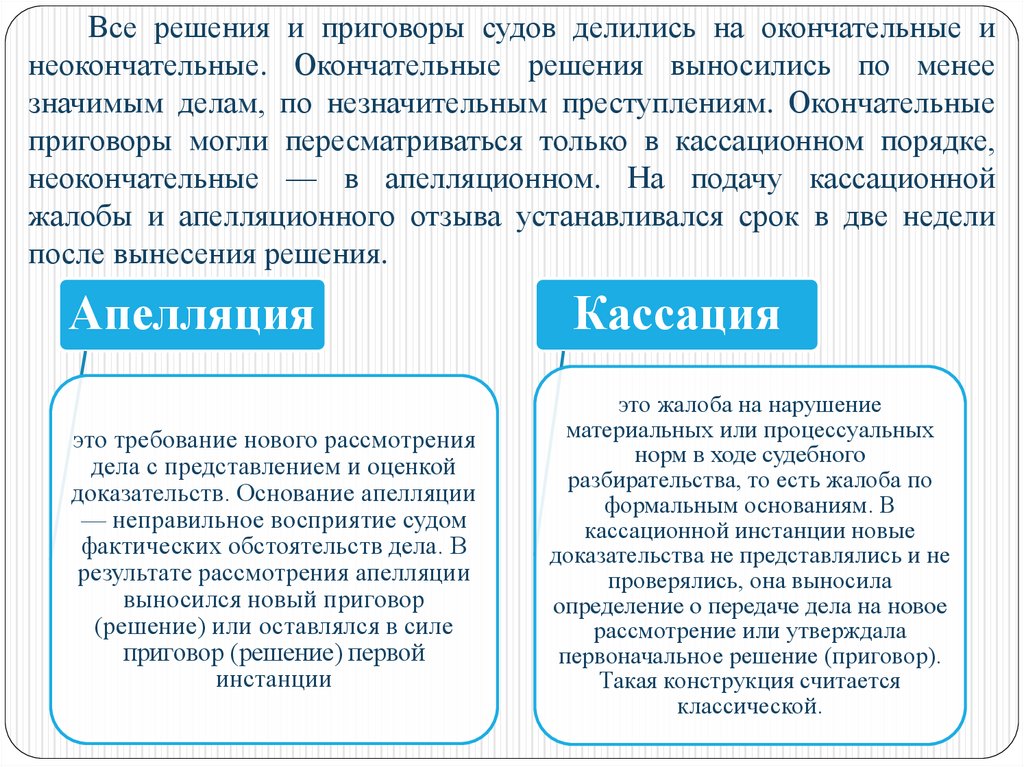

Все решения и приговоры судов делились на окончательные инеокончательные. Окончательные решения выносились по менее

значимым делам, по незначительным преступлениям. Окончательные

приговоры могли пересматриваться только в кассационном порядке,

неокончательные — в апелляционном. На подачу кассационной

жалобы и апелляционного отзыва устанавливался срок в две недели

после вынесения решения.

Апелляция

это требование нового рассмотрения

дела с представлением и оценкой

доказательств. Основание апелляции

— неправильное восприятие судом

фактических обстоятельств дела. В

результате рассмотрения апелляции

выносился новый приговор

(решение) или оставлялся в силе

приговор (решение) первой

инстанции

Кассация

это жалоба на нарушение

материальных или процессуальных

норм в ходе судебного

разбирательства, то есть жалоба по

формальным основаниям. В

кассационной инстанции новые

доказательства не представлялись и не

проверялись, она выносила

определение о передаче дела на новое

рассмотрение или утверждала

первоначальное решение (приговор).

Такая конструкция считается

классической.

73.

Основные принципысудопроизводства

состязательность

публичность и

гласность

процесса

устность

(стороны имеют

равные права и

доказывают те

обстоятельства, на

которые ссылаются,

суд только оценивает

представленные

доказательства и

выносит решение)

свободная

оценка

доказательств

на основе

внутреннего

убеждения

судьи

74.

Уголовный процессстроился на следующих

принципах

никто не может быть наказан

помимо суда

отделение власти

судебной от власти

обвинительной

участие общественности в

рассмотрении уголовных дел

(суд присяжных)

презумпция невиновности

(человек считается невиновным

до тех пор, пока не доказано

обратное)

вынесение только

обвинительных или

оправдательных приговоров

(оставление в подозрении не

допускалось)

обеспечение обвиняемому

права на защиту (участие

защитника)

Таким образом, инквизиционный процесс был заменен на состязательный.

75.

Судебная система по реформе 1864 г.СЕНАТ

ВЕРХОВНЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД

МЕСТНЫЕ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

ВЕРХОВНЫЙ

УГОЛОВНЫЙ СУД

МИРОВЫЕ СУДЬЯ

ДУХОВНЫЙ СУД

СЪЕЗДЫ МИРОВЫХ СУДЕЙ

ВОЛОСТНОЙ СУД

(создан в 1839 г., только для крестьян)

КОММЕРЧЕСКИЙ

СУД

ВОЕННЫЙ СУД

ПРОКУРАТУРА

ОБЩИЕ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ

Гражданское отделение

Уголовное отделение

Коронный суд

Суд присяжных заседателей

ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОР

(он же министр юстиции)

ОБЕР ПРОКУРОРЫ СЕНАТА

ПРОКУРОРЫ СУДЕБНЫХ ПАЛАТ

СУДЕБНЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ

СУДЕБНЫЕ ПАЛАТЫ

Уголовный департамент

Гражданский департамент

ПРОКУРОРЫ ОКРУЖНЫХ СУДОВ И ИХ ТОВАРИЩИ

76.

5. Полицейская реформа.Реформирование полиции началось с мая 1860 года, когда из ее

компетенции было изъято предварительное следствие и передано в

ведение судебных следователей. Следующий шаг был вызван

проведением крестьянской реформы. Если раньше помещики

осуществляли полицейский надзор над своими крестьянами, то

появление значительной массы свободного населения потребовало

расширения полицейских органов. «Временные правила об

устройстве полиции» от 25 декабря 1862 года объединили земскую и

городскую полицию. Были созданы единые уездные полицейские

управления во главе с исправниками, назначаемыми губернатором. В

губернских городах создавались самостоятельные полицейские

управления или конторы. Увеличивается денежное довольствие

полицейских чинов. Расширяются штаты. Губернские города делятся

на части, участки, околотки, в которые назначаются соответственно

частные приставы, участковые, околоточные и городовые

надзиратели. Вся губернская полиция подчиняется губернаторам

(генерал-губернаторам) и Департаменту исполнительной полиции

МВД.

77.

78.

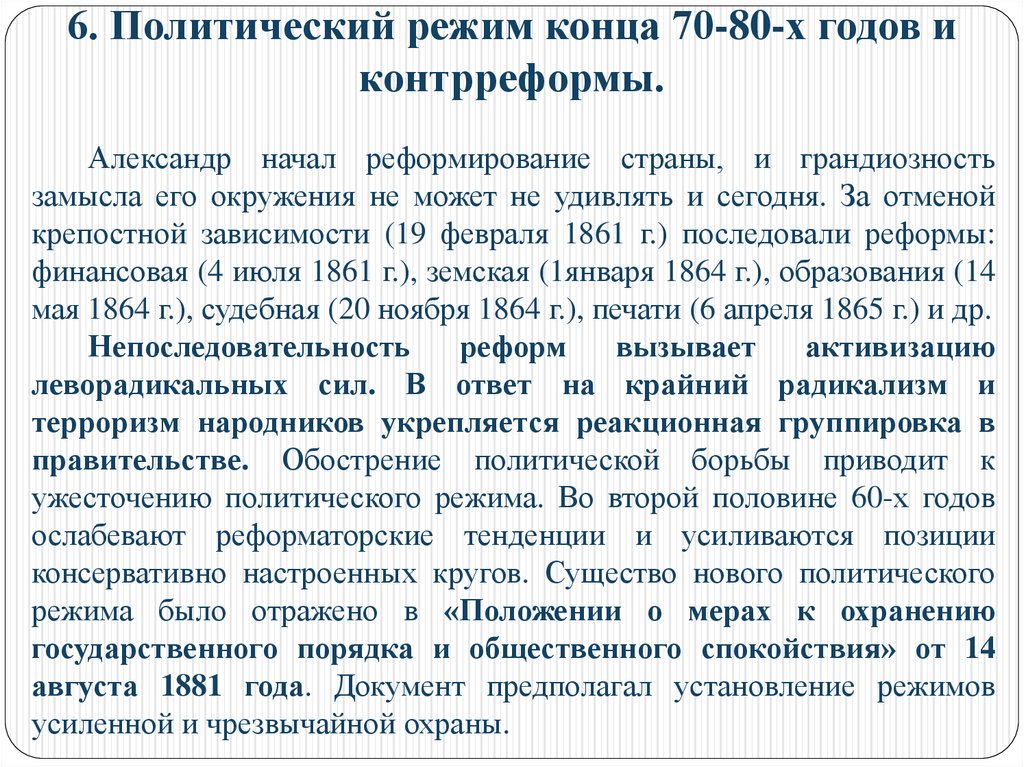

6. Политический режим конца 70-80-х годов иконтрреформы.

Александр начал реформирование страны, и грандиозность

замысла его окружения не может не удивлять и сегодня. За отменой

крепостной зависимости (19 февраля 1861 г.) последовали реформы:

финансовая (4 июля 1861 г.), земская (1января 1864 г.), образования (14

мая 1864 г.), судебная (20 ноября 1864 г.), печати (6 апреля 1865 г.) и др.

Непоследовательность

реформ

вызывает

активизацию

леворадикальных сил. В ответ на крайний радикализм и

терроризм народников укрепляется реакционная группировка в

правительстве. Обострение политической борьбы приводит к

ужесточению политического режима. Во второй половине 60-х годов

ослабевают реформаторские тенденции и усиливаются позиции

консервативно настроенных кругов. Существо нового политического

режима было отражено в «Положении о мерах к охранению

государственного порядка и общественного спокойствия» от 14

августа 1881 года. Документ предполагал установление режимов

усиленной и чрезвычайной охраны.

79.

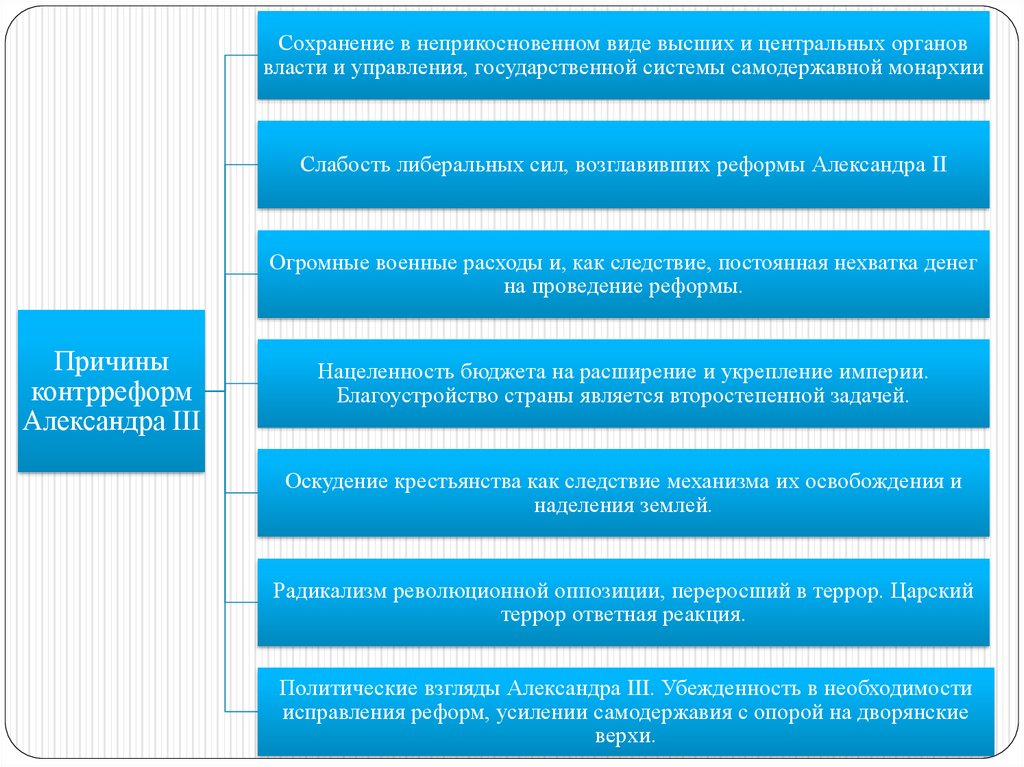

Сохранение в неприкосновенном виде высших и центральных органоввласти и управления, государственной системы самодержавной монархии

Слабость либеральных сил, возглавивших реформы Александра II

Огромные военные расходы и, как следствие, постоянная нехватка денег

на проведение реформы.

Причины

контрреформ

Александра III

Нацеленность бюджета на расширение и укрепление империи.

Благоустройство страны является второстепенной задачей.

Оскудение крестьянства как следствие механизма их освобождения и

наделения землей.

Радикализм революционной оппозиции, переросший в террор. Царский

террор ответная реакция.

Политические взгляды Александра III. Убежденность в необходимости

исправления реформ, усилении самодержавия с опорой на дворянские

верхи.

80.

Укрепление политического статуса дворян помещиковОсновные

тенденции

внутреннего

курса политики

Александра III

Возрастание роли административных органов

Расширение государственного контроля над

представительными и выборными органами

81.

Практика изъятия из общего судебного порядкас передачей дел на рассмотрение специальных и

чрезвычайных судов.

Контрреформа

в сфере суда

Введение вместо мировых судей института

земских начальников. Они наделялись

широкими административно-судебными

правами в отношении крестьянского населения.

Изменение ценза для присяжных заседателей с

целью усиления дворянских элементов.

Ограничение публичности судебных заседаний

82.

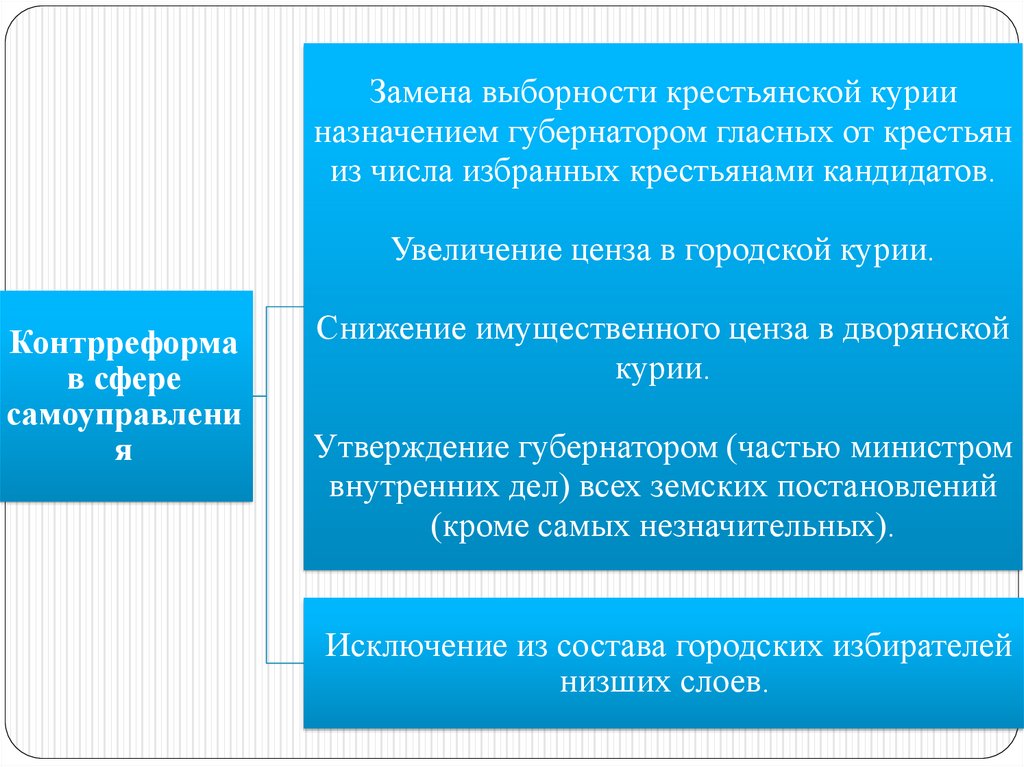

Замена выборности крестьянской курииназначением губернатором гласных от крестьян

из числа избранных крестьянами кандидатов.

Увеличение ценза в городской курии.

Контрреформа

в сфере

самоуправлени

я

Снижение имущественного ценза в дворянской

курии.

Утверждение губернатором (частью министром

внутренних дел) всех земских постановлений

(кроме самых незначительных).

Исключение из состава городских избирателей

низших слоев.

83.

9. Государство и право России в периодстановления парламентаризма

(1900 – окт. 1917 гг.).

1. Государственно-политический кризис 1904 - 1905 гг.: причины,

последствия. Манифест 17 октября 1905 г.

2. Изменения в политической системе. Оформление

конституционной монархии в России.

3. Столыпинская аграрная реформа.

4. Изменения в государственном аппарате в годы первой мировой

войны.

5. Февральская революция 1917 г. и государственно-правовое

развитие России в период Временного правительства.

84.

ХРОНОЛОГИЯ ПЕРИОДА1894 – 1917 гг. – Царствование Николая II

1897 г. – Денежная реформа Витте (Закон о введении золотого

обеспечения рубля)

1897 г. 2 июня – Закон об ограничении рабочего дня на фабриках 11,5

часами

1898 г. 1 марта – I учредительный съезд Российской социалдемократической рабочей партии — РСДРП, 1903 г. – II съезд РСДРП

размежевание на меньшевиков и большевиков

1902 г. – Образовании партии социалистов-революционеров (Эсеров)

1905 г. 9 января – «Кровавое воскресенье». Начало первой российской

революции

1905 г., 12 мая – 1 июля – Всеобщая стачка рабочих в ИвановоВознесенске. Образование одного из первых Советов рабочих депутатов

1905 г., 6 августа – Опубликование проекта закона об учреждении

совещательной Государственной Думы (Булыгинской)

1905 г., 12 – 18 октября – Учредительный съезд Кадетской партии

85.

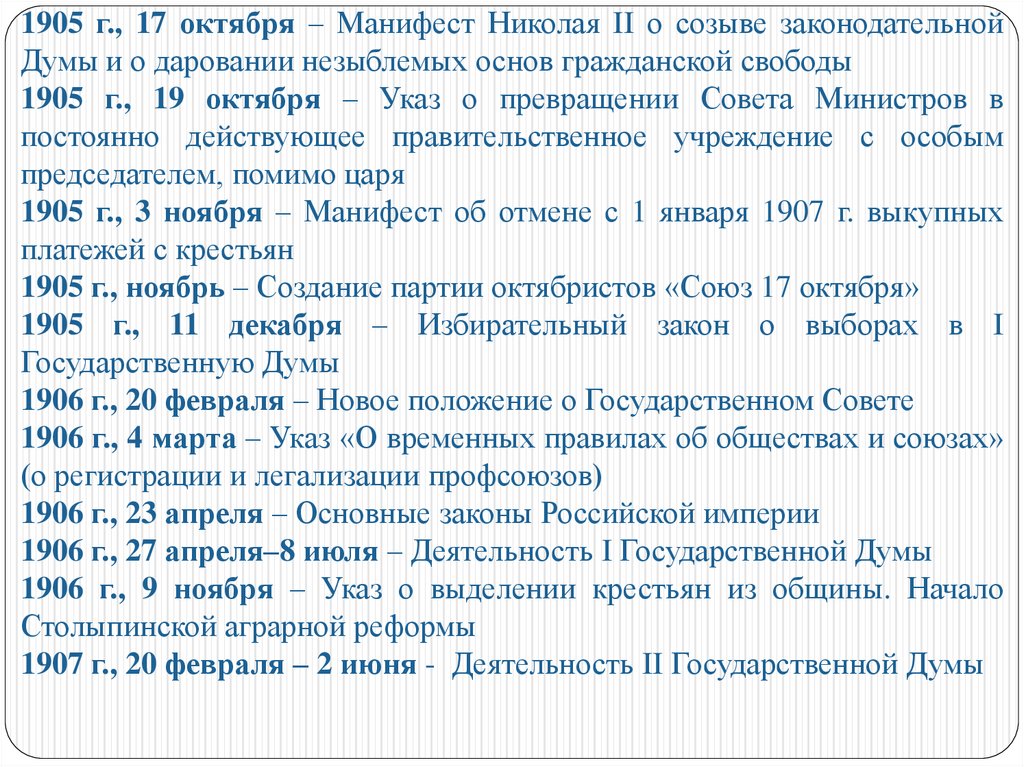

1905 г., 17 октября – Манифест Николая II о созыве законодательнойДумы и о даровании незыблемых основ гражданской свободы

1905 г., 19 октября – Указ о превращении Совета Министров в

постоянно действующее правительственное учреждение с особым

председателем, помимо царя

1905 г., 3 ноября – Манифест об отмене с 1 января 1907 г. выкупных

платежей с крестьян

1905 г., ноябрь – Создание партии октябристов «Союз 17 октября»

1905 г., 11 декабря – Избирательный закон о выборах в I

Государственную Думы

1906 г., 20 февраля – Новое положение о Государственном Совете

1906 г., 4 марта – Указ «О временных правилах об обществах и союзах»

(о регистрации и легализации профсоюзов)

1906 г., 23 апреля – Основные законы Российской империи

1906 г., 27 апреля–8 июля – Деятельность I Государственной Думы

1906 г., 9 ноября – Указ о выделении крестьян из общины. Начало

Столыпинской аграрной реформы

1907 г., 20 февраля – 2 июня - Деятельность II Государственной Думы

86.

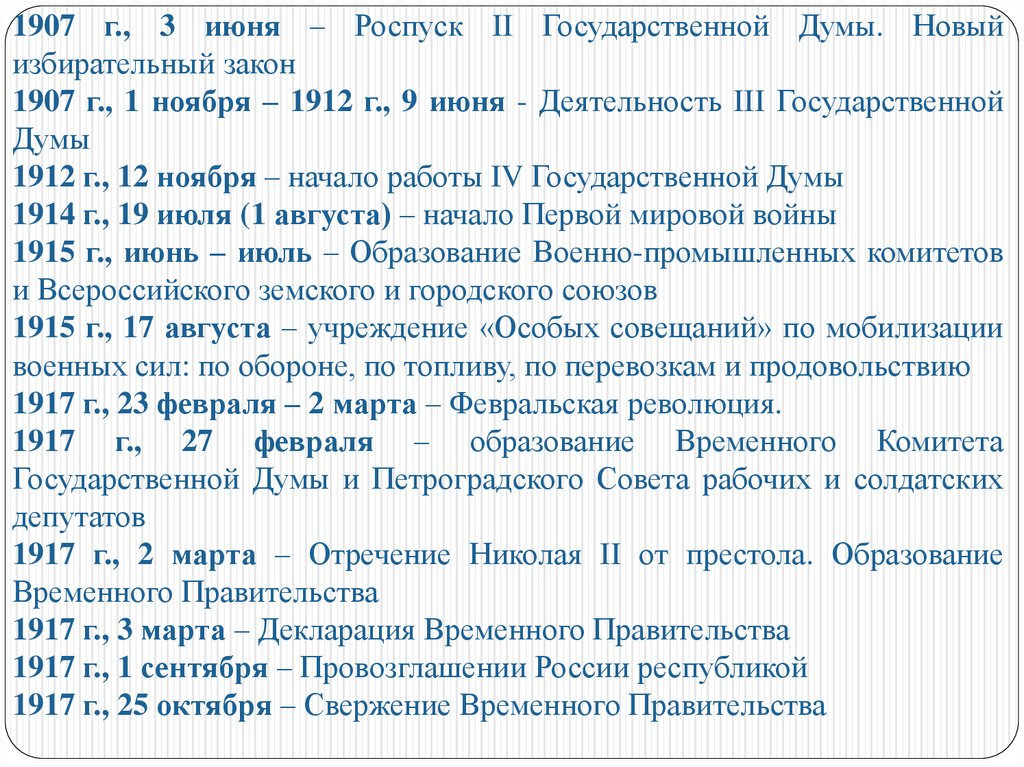

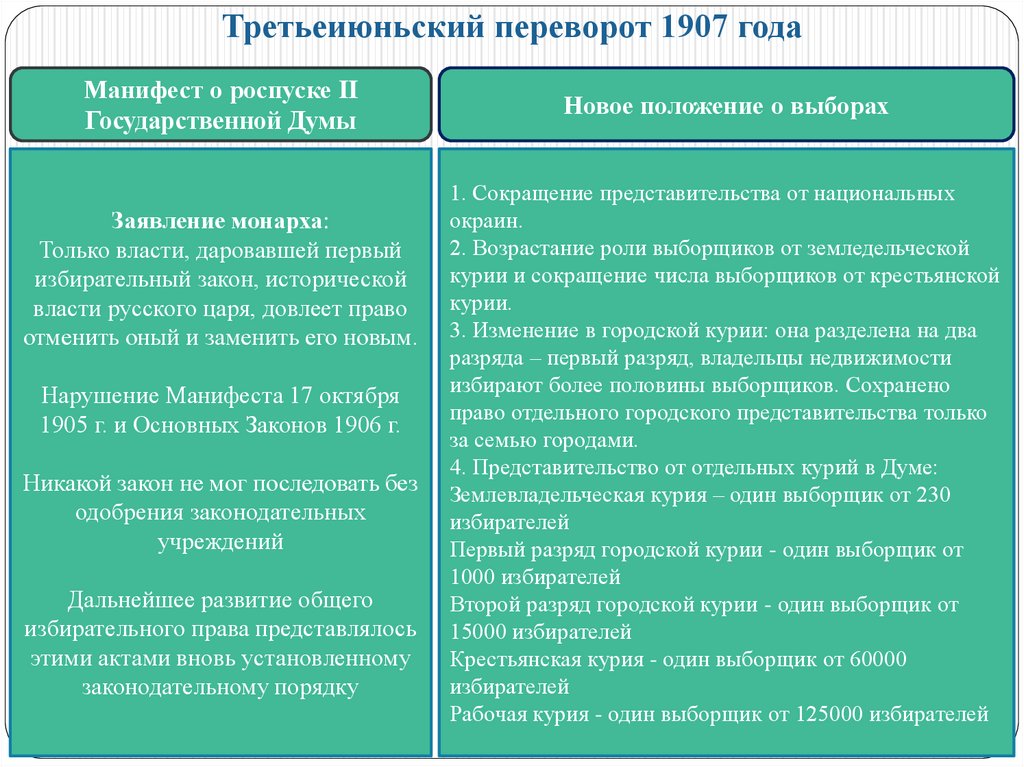

1907 г., 3 июня – Роспуск II Государственной Думы. Новыйизбирательный закон

1907 г., 1 ноября – 1912 г., 9 июня - Деятельность III Государственной

Думы

1912 г., 12 ноября – начало работы IV Государственной Думы

1914 г., 19 июля (1 августа) – начало Первой мировой войны

1915 г., июнь – июль – Образование Военно-промышленных комитетов

и Всероссийского земского и городского союзов

1915 г., 17 августа – учреждение «Особых совещаний» по мобилизации

военных сил: по обороне, по топливу, по перевозкам и продовольствию

1917 г., 23 февраля – 2 марта – Февральская революция.

1917 г., 27 февраля – образование Временного Комитета

Государственной Думы и Петроградского Совета рабочих и солдатских

депутатов

1917 г., 2 марта – Отречение Николая II от престола. Образование

Временного Правительства

1917 г., 3 марта – Декларация Временного Правительства

1917 г., 1 сентября – Провозглашении России республикой

1917 г., 25 октября – Свержение Временного Правительства

87.

1. Государственно-политический кризис 1904 - 1905гг.: причины, последствия. Манифест 17 октября

1905 г.

В начале XX века Россия представляла собой аграрноиндустриальную державу и входила в пятерку ведущих стран

мира по общему уровню промышленного производства. После

экономического кризиса и поражения в русско-японской войне в

январе 1905 года началась первая русская революция.

Под влиянием революции самодержавие вынуждено было

пойти на серьезные изменения в государственном строе России.

Политический режим из авторитарного делает достаточно крутой

поворот в сторону демократического. В рескрипте от 18 февраля

1905 года на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина

император Николай II объявлял о намерении создать новый

совещательный орган правительственной власти.

88.

Политико-правовые ожидания российского общества в к. XIX – н. XX вв.Переход от традиционного

общества к индустриальному и

преодоление социокультурной

отсталости

• Урегулирование в

законодательном порядке

отношений между трудом и

капиталом

• Радикальное

перераспределение земли в

пользу крестьян

• Более равномерное и

справедливое распределение

налогового бремени

• Изменение структуры

государственного бюджета в

пользу социальных статей

• Устранение диспропорций

между развитием аграрного и

индустриального сектора

• Решение национального

вопроса

Либерализация

политического режима

• Переход к

конституционной

монархии

Признание и соблюдение

основных прав и свобод

подданных

• Демократические свободы

• Равноправие подданных

• Конституционно-правовая

система управления при

легализации политических

партий и профсоюзов

89.

Предлагаемые пути преобразования политико-правового режима основнымиполитическими силами в годы революции 1905 – 1907 гг.

Консерваторы

(«Союз русского

народа», «Союз

Михаила Архангела»,

«Союз объединенного

дворянства»)

• Минимальные

изменения

политического режима

Либералы

(правый центр – «Союз

17 октября», левый

центр – «Партия

народной свободы»

конституционные

демократы)

• Конституционнопарламентский строй

• Признание

верховенства закона,

прав человека и

гражданина

• Государственные

гарантии

цивилизованных

условия труда и быта

трудящегося населения

страны

Радикалы

(левые партии - РСДРП,

Партия социалистовреволюционеров

«эсеры»)

• Создание социального

государства – права

трудящегося населения

страны защищены и

гарантированы законом

• Построение основ

социалистического

общества как

перспектива

90.

Социальная база и политико-правовые цели партийСоциальная база

Политико-правовые цели

«Союз русского народа»,

«Союз Михаила Архангела»,

«Союз объединенного

дворянства»

Дворянство

Бюрократия

Мелкая буржуазия

Возрождение самодержавной

национальной монархической власти.

Прекращение либеральных уступок.

Подавление либеральнореволюционных настроений.

Союз 17 октября

Крупная торговопромышленная и

финансовая буржуазия

Сохранение ограниченной

монархии. Государственномонополистический капитализм.

Жесткий порядок

Конституционные

демократы (кадеты)

Либеральная

буржуазия, земские

деятели,

интеллигенция

Конституционная монархия (по типу

английской). Широкие

демократические права и

либеральные свободы. Путь реформ

Рабочие

Интеллигенция

Демократическая республика.

Радикальные экономические

преобразования. Социальная

революция

Крестьянство

Интеллигенция

Народная республика. Кардинальные

аграрные реформы (социализация

земли). Широкое самоуправление.

Социальная революция

Партии

РСДРП

ЭСЕРЫ

91.

92.

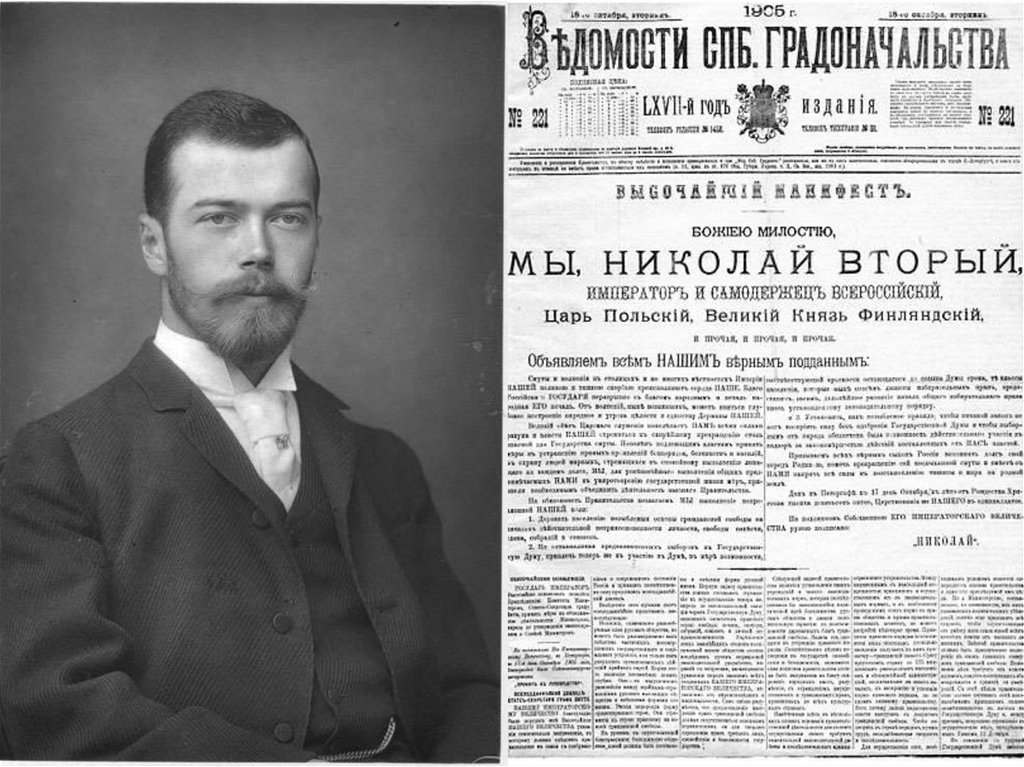

17 октября 1905 г.Манифест об усовершенствовании государственного порядка

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великой и тяжкой

скорбью преисполняют сердце наше. Благо российского государя неразрывно с благом

народным и печаль народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может явиться

глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашей.

Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами разума и власти нашей

стремиться к скорейшему прекращению столь опасной для государства смуты. Повелев

подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и

насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на

каждом долга, мы, для успешного выполнения общих преднамечаемых нами к умиротворению

государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность высшего

правительства.

На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли:

1. Даровать населению незыблемые основы гражданской

свободы на началах действительной

.

неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к

участию в Думе, в мере возможности, соответствующей кратности остающегося до созыва Думы

срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за

сим дальнейшее развитие начала общего избирательною права вновь установленному

законодательному порядку, и

3. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без

одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность

действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей.

Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь

прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению

тишины и мира на родной земле.

93.

Основные положения Манифеста 17 октября 1095 г. ипоследствия их реализации

Провозглашалось дарование населению демократических гражданских

прав и свобод, а именно: неприкосновенность личности, свобода совести,

слова, собраний и союзов

Официальное оформление и легализация политических партий.

Появление многопартийности

Подтверждался созыв Государственной думы с обещанием расширения

избирательных прав и проведения принципа всеобщих выборов

Прежде всего, создание рабочей курии. Демократизация избирательного

права.

Дума провозглашалась законодательным органом («никакой закон не мог

воспринять силу без одобрения Государственной думы»), наделялась

правом контроля за деятельностью исполнительной власти

Монарх делит законодательную власть с Государственной Думой.

Необходимость внесения изменений в основные законы Российской

империи

94.

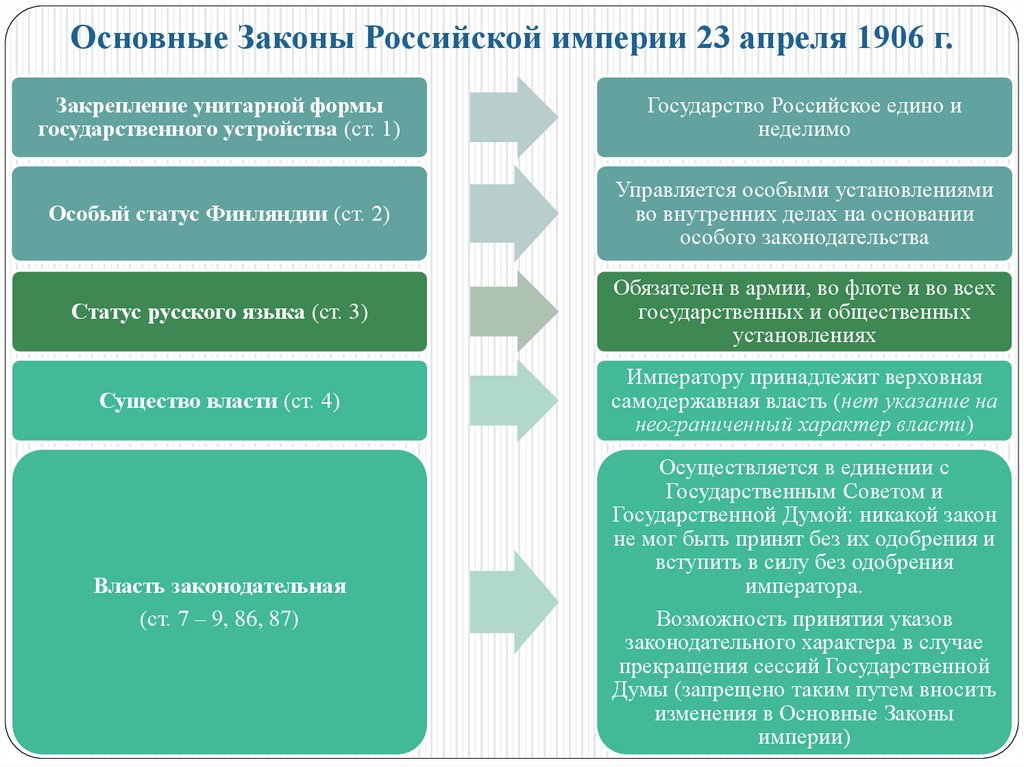

2. Изменения в политической системе.Оформление конституционной монархии в

России

В результате первой русской революции изменяются высшие

органы государственной власти. Делается первый реальный шаг

по пути превращения Российской империи в конституционную

монархию. Эти изменения закрепляются в «Основных законах

Российской империи» в редакции от 23 апреля 1906 года, по сути

дела явившихся первой русской конституцией.

Только императору принадлежала исполнительная власть.

Она осуществлялась через Совет Министров (реорганизованный

в исключительно исполнительно-распорядительный орган),

министерства, главные управления и губернаторов на местах.

Все высшие должностные лица назначались императором или от

его имени.

95.

Император имел право издавать указы и повеления,необходимые для исполнения законов. Нормативные указы

императора подлежали утверждению Думой. Законодательную

власть император делил с Государственным советом и Думой,

окончательно утверждая законопроекты, принятые этими

органами (в этой части полномочия монарха ничем не

отличались от полномочий современных президентов). Но в

исключительной компетенции императора было право

законодательной инициативы по основным законам. Судебная

власть осуществлялась от имени императора, но была

достаточно самостоятельной.

Таким образом, конструкция императорской власти

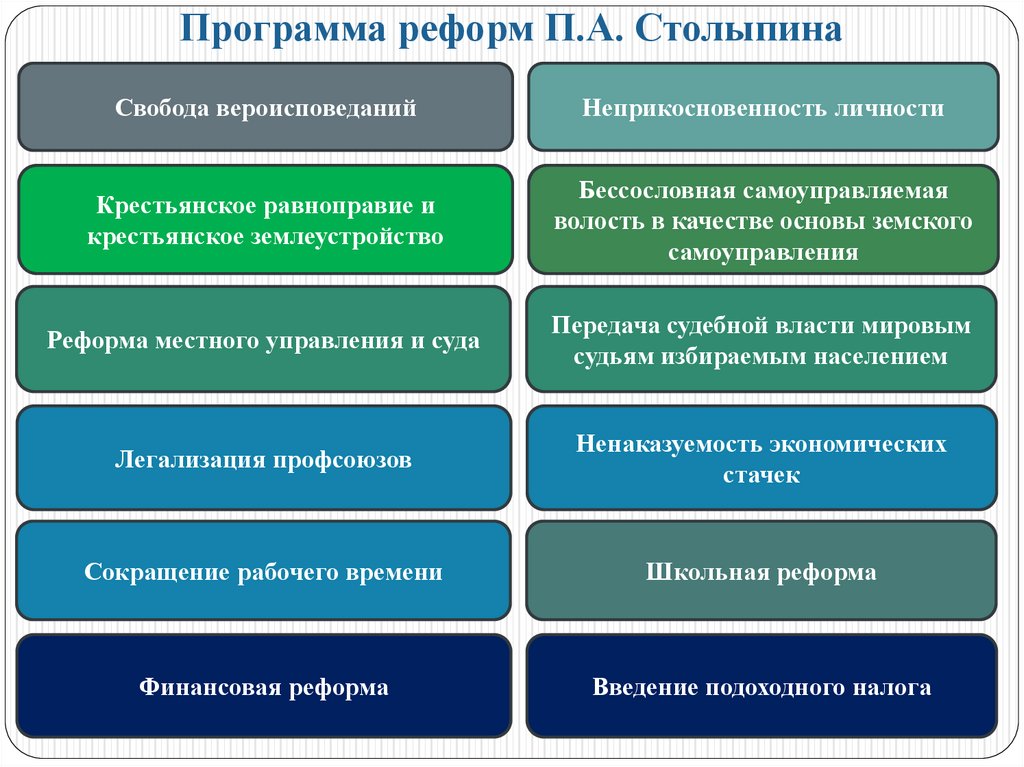

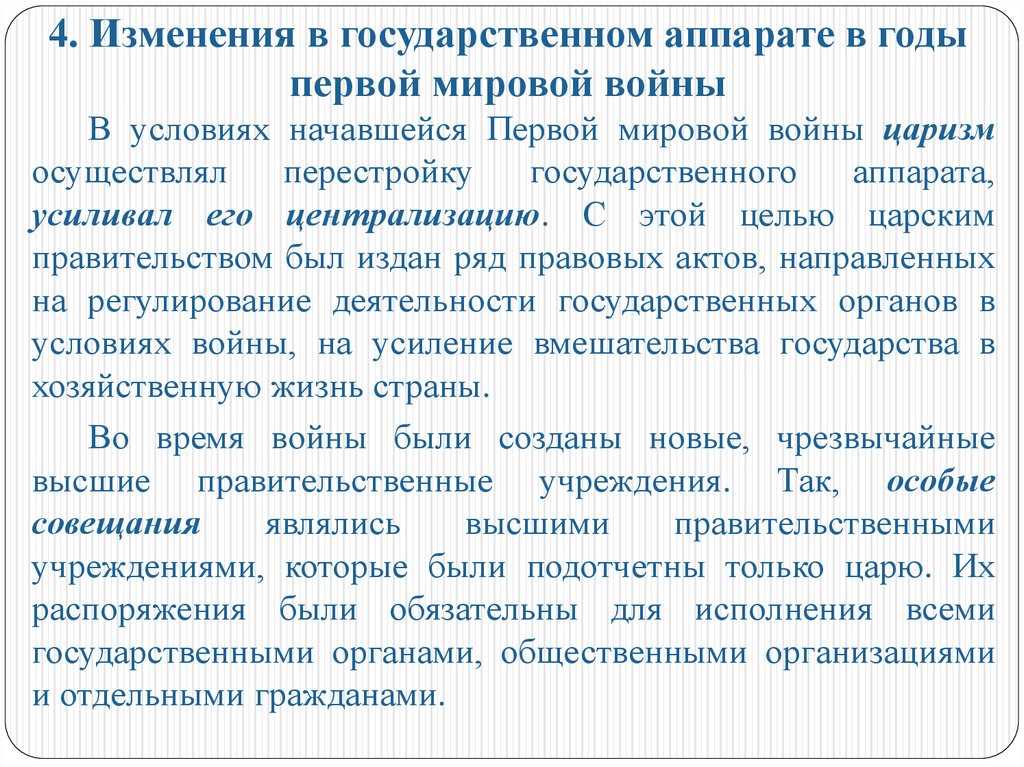

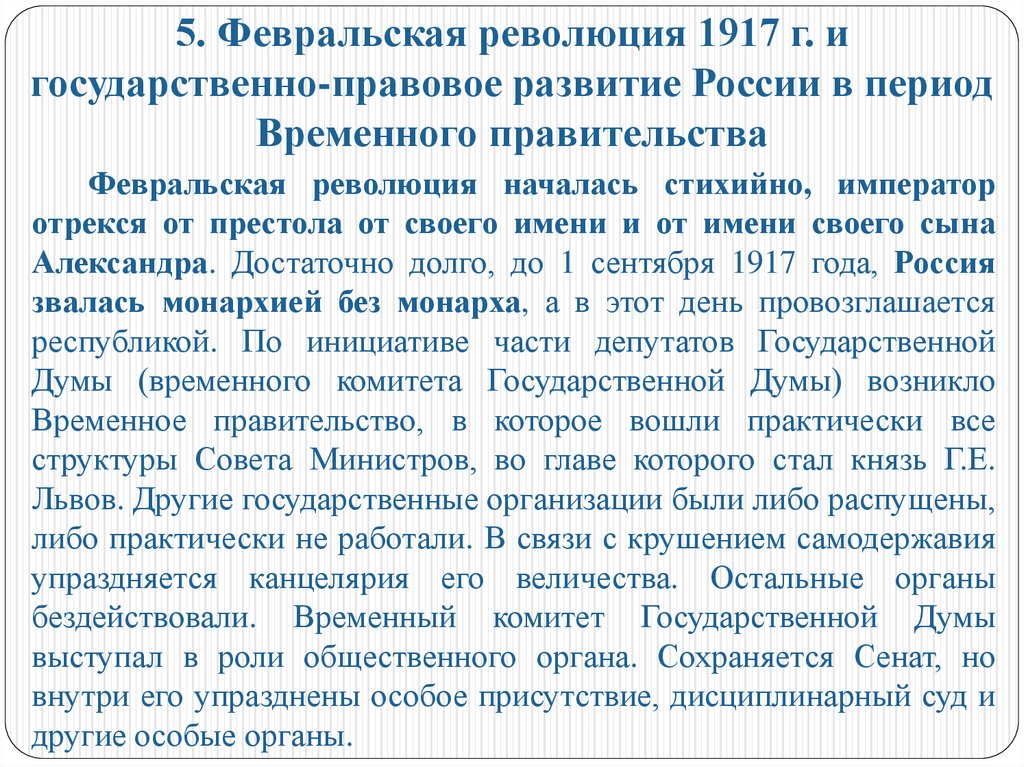

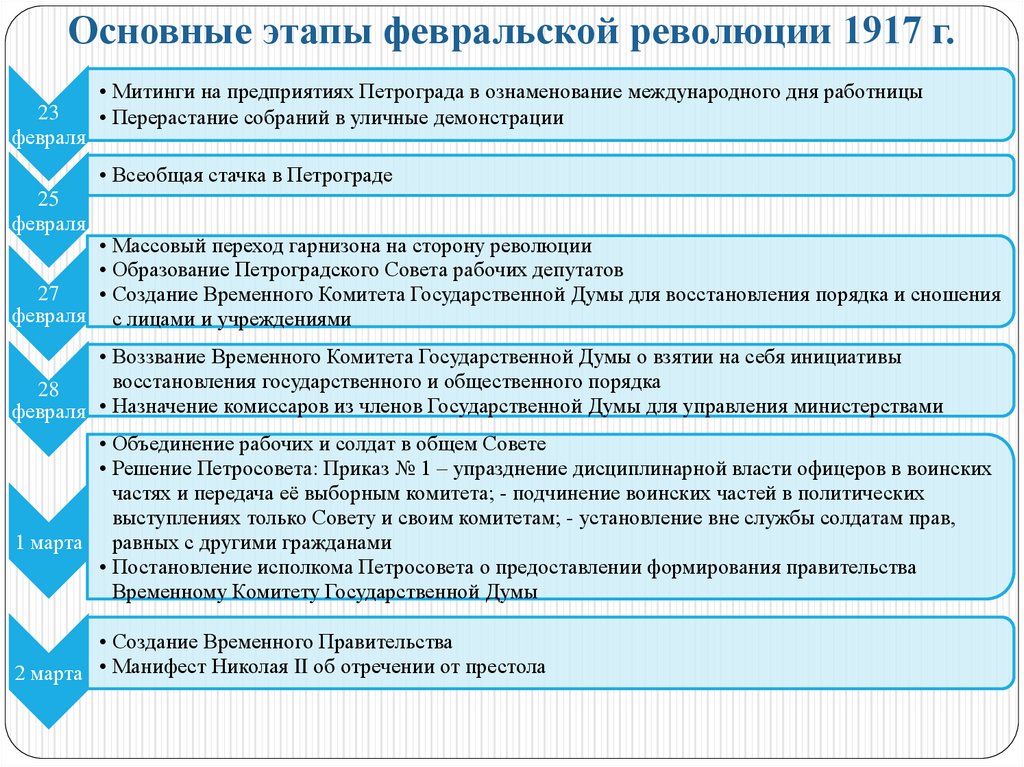

позволяет говорить о том, что хотя и непоследовательно, но