Similar presentations:

Гипоталамические нарушения

1.

Гипоталамические нарушенияГипервентиляционный синдром. Кардиалгии. Абдоминалгии. Нарушения

терморегуляции

Выполнила: ординатор 1-го года, группа о-102

Шматко О.А.

2.

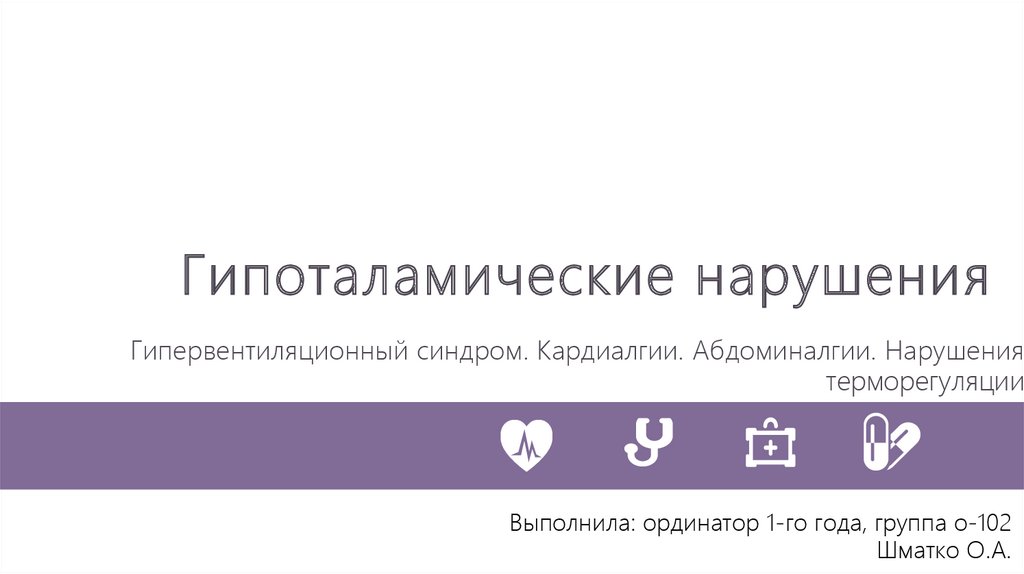

HypothalamusThalamus

3.

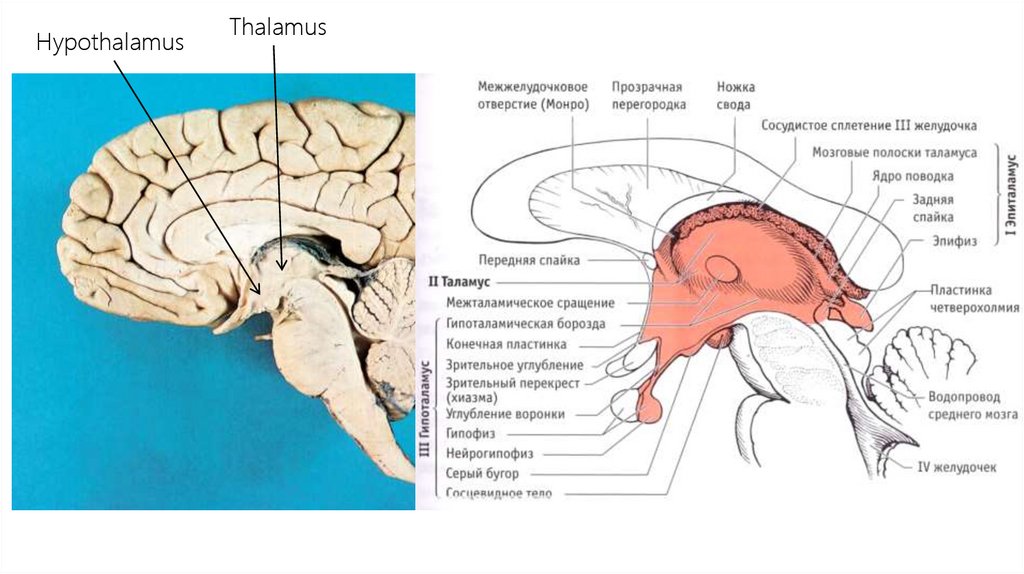

Перифорникальноеядро

Передний (ростральный) отдел

(объединивший преоптическую

область и переднюю группу ядер)

Туберомамиллярное ядро

Средний (медиальный) отдел

Туберолатеральное

ядро

Средний (латеральный) отдел

Латеральное

гипоталамическое

поле

Задний (мамиллярный) отдел

Задние ядра

Паравентрикулярное ядро

Преоптическое

ядро

Супраоптические

ядра

Дорсомедиальное ядро

Ветромедиальное

ядро

Инфундибулярное

ядро

Специфические ядра - способны

к нейрокринии:

- супраоптическое я.;

- паравентрикулярное я.;

- мелкоклеточное я. серого бугра;

4.

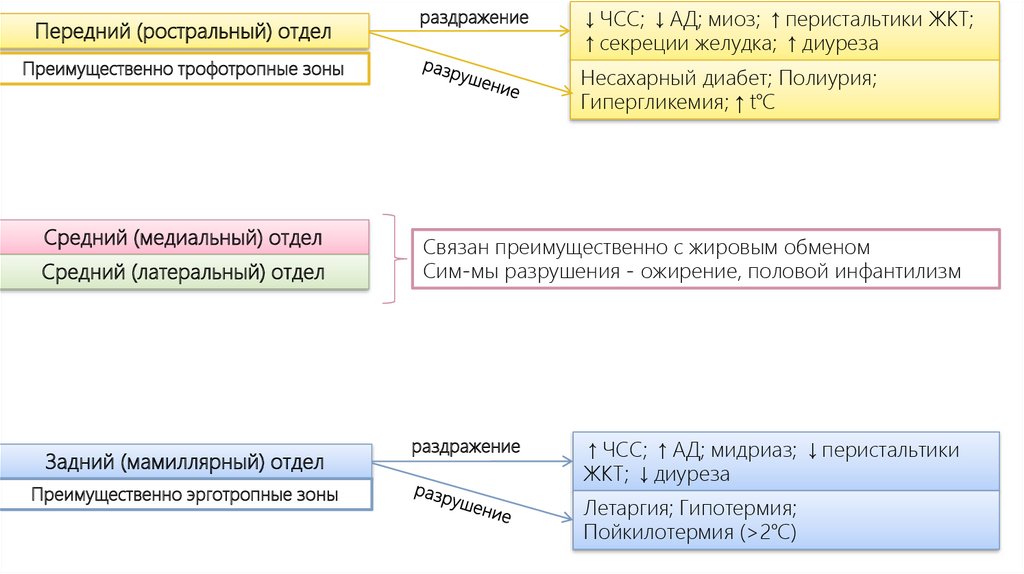

Передний (ростральный) отделраздражение

Преимущественно трофотропные зоны

Средний (медиальный) отдел

Средний (латеральный) отдел

Задний (мамиллярный) отдел

Преимущественно эрготропные зоны

↓ЧСС; ↓АД; миоз; ↑перистальтики ЖКТ;

↑секреции желудка; ↑диуреза

Несахарный диабет; Полиурия;

Гипергликемия; ↑ t℃

Связан преимущественно с жировым обменом

Сим-мы разрушения - ожирение, половой инфантилизм

раздражение

↑ЧСС; ↑АД; мидриаз; ↓перистальтики

ЖКТ; ↓диуреза

Летаргия; Гипотермия;

Пойкилотермия (>2℃)

5.

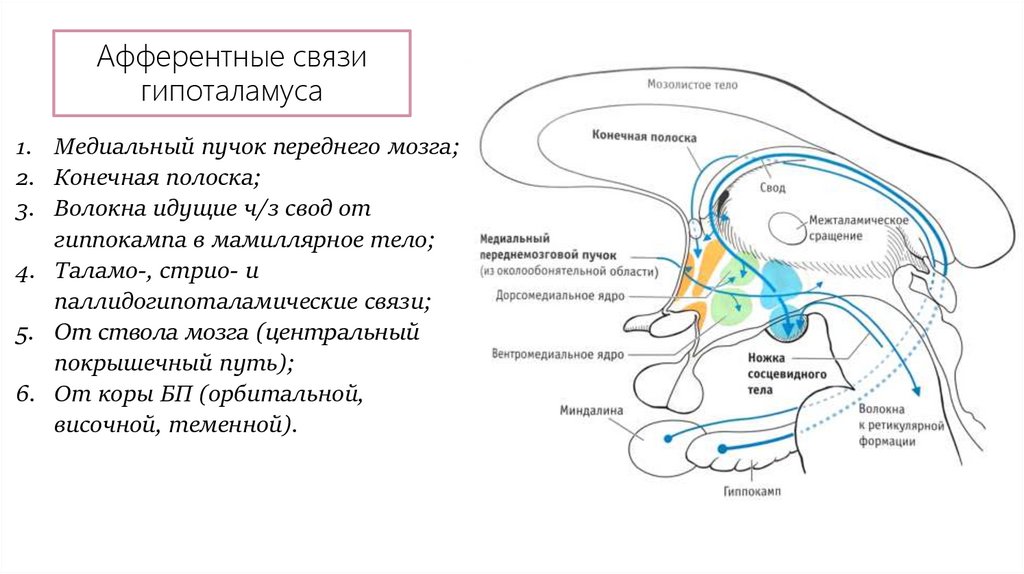

Афферентные связигипоталамуса

1. Медиальный пучок переднего мозга;

2. Конечная полоска;

3. Волокна идущие ч/з свод от

гиппокампа в мамиллярное тело;

4. Таламо-, стрио- и

паллидогипоталамические связи;

5. От ствола мозга (центральный

покрышечный путь);

6. От коры БП (орбитальной,

височной, теменной).

6.

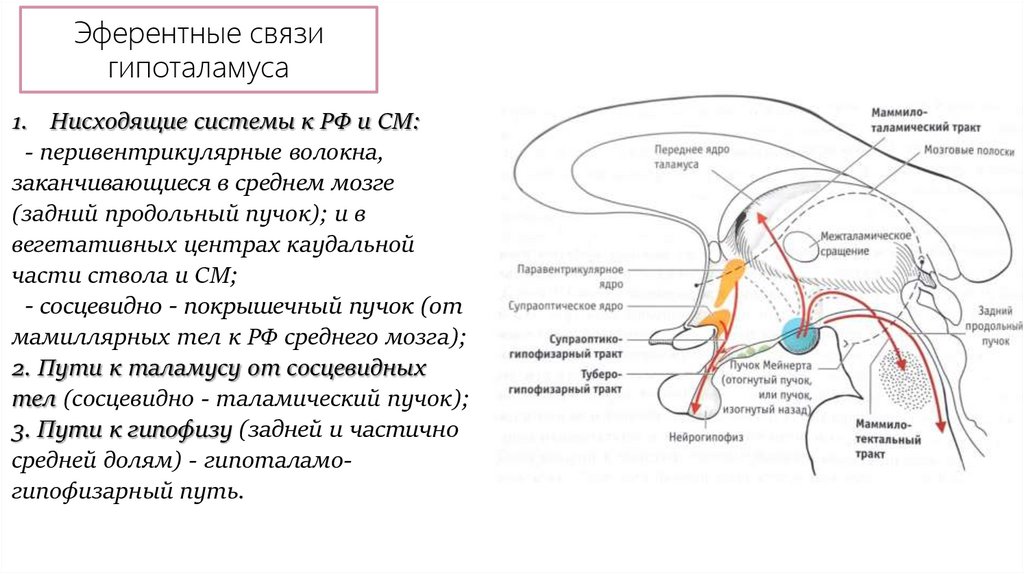

Эферентные связигипоталамуса

1. Нисходящие системы к РФ и СМ:

- перивентрикулярные волокна,

заканчивающиеся в среднем мозге

(задний продольный пучок); и в

вегетативных центрах каудальной

части ствола и СМ;

- сосцевидно - покрышечный пучок (от

мамиллярных тел к РФ среднего мозга);

2. Пути к таламусу от сосцевидных

тел (сосцевидно - таламический пучок);

3. Пути к гипофизу (задней и частично

средней долям) - гипоталамогипофизарный путь.

7.

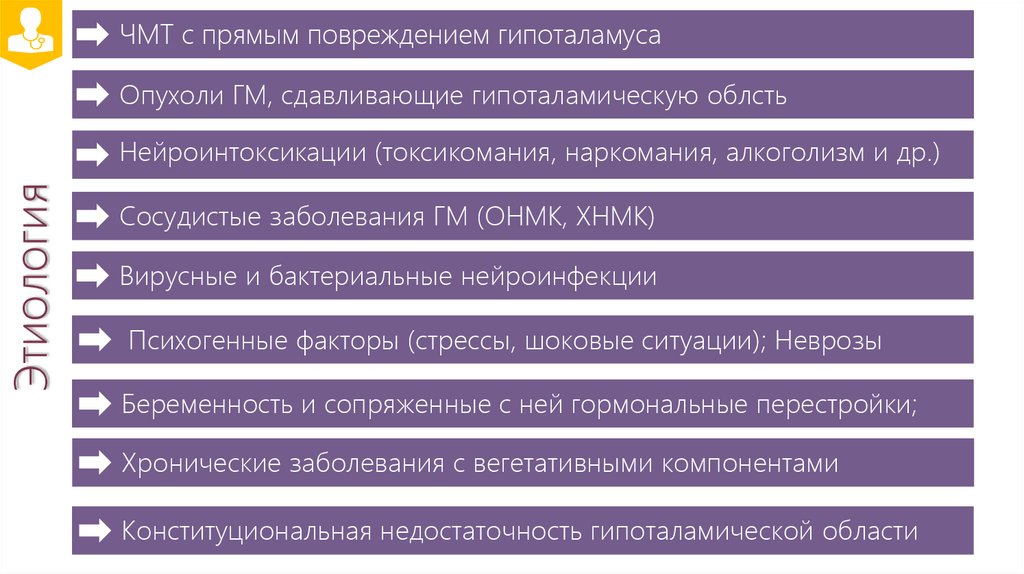

ЧМТ с прямым повреждением гипоталамусаОпухоли ГМ, сдавливающие гипоталамическую облсть

Этиология

Нейроинтоксикации (токсикомания, наркомания, алкоголизм и др.)

Сосудистые заболевания ГМ (ОНМК, ХНМК)

Вирусные и бактериальные нейроинфекции

Психогенные факторы (стрессы, шоковые ситуации); Неврозы

Беременность и сопряженные с ней гормональные перестройки;

Хронические заболевания с вегетативными компонентами

ADD YOUR TITLE

ADD YOUR TITLE

Конституциональная недостаточность гипоталамической области

8.

вегетативнососудистая форма;нарушения

диэнцефальная

синдром

По ведущим

клиническим

проявлениям

Гипоталамический

терморегуляции;

эпилепсия;

нейротрофическая;

нервно-мышечная;

псевдоневрастеническая;

нейроэндокринно-

обменные

расстройства.

Тяжесть проявления

синдрома может быть:

• легкой;

• средней;

• тяжелой формы;

Характер развития:

• прогрессирующий;

• стабильный;

• регрессирующий;

• рецидивирующий.

9.

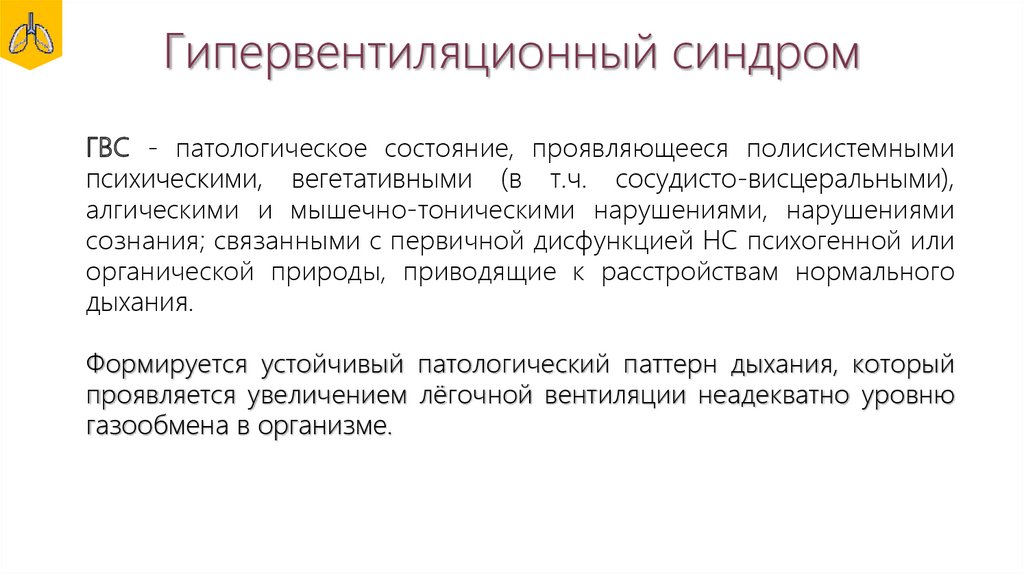

Гипервентиляционный синдромГВС - патологическое состояние, проявляющееся полисистемными

психическими, вегетативными (в т.ч. сосудисто-висцеральными),

алгическими и мышечно-тоническими нарушениями, нарушениями

сознания; связанными с первичной дисфункцией НС психогенной или

органической природы, приводящие к расстройствам нормального

дыхания.

Формируется устойчивый патологический паттерн дыхания, который

проявляется увеличением лёгочной вентиляции неадекватно уровню

газообмена в организме.

10.

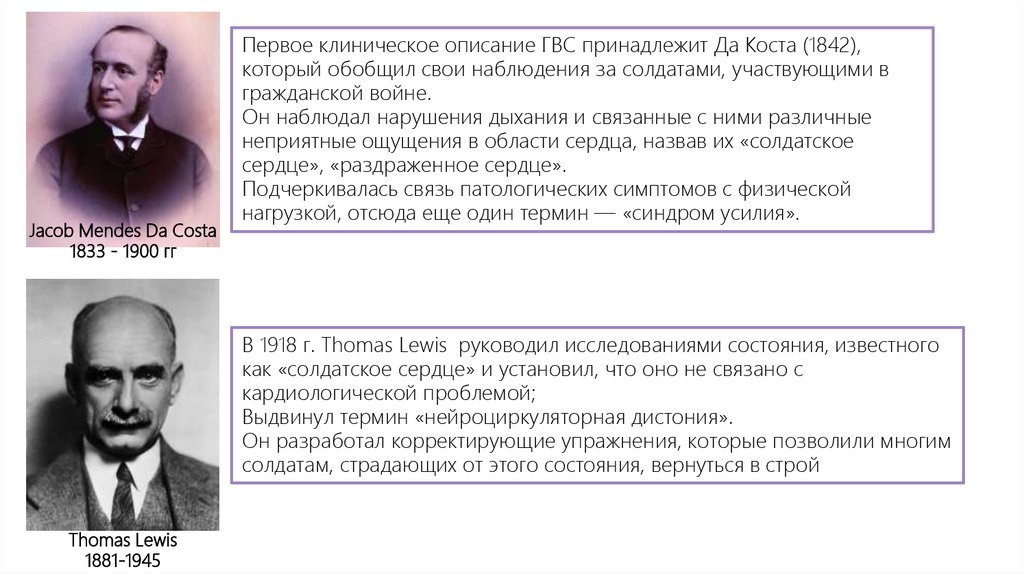

Jacob Mendes Da Costa1833 - 1900 гг

Первое клиническое описание ГВС принадлежит Да Коста (1842),

который обобщил свои наблюдения за солдатами, участвующими в

гражданской войне.

Он наблюдал нарушения дыхания и связанные с ними различные

неприятные ощущения в области сердца, назвав их «солдатское

сердце», «раздраженное сердце».

Подчеркивалась связь патологических симптомов с физической

нагрузкой, отсюда еще один термин — «синдром усилия».

В 1918 г. Thomas Lewis руководил исследованиями состояния, известного

как «солдатское сердце» и установил, что оно не связано с

кардиологической проблемой;

Выдвинул термин «нейроциркуляторная дистония».

Он разработал корректирующие упражнения, которые позволили многим

солдатам, страдающих от этого состояния, вернуться в строй

Thomas Lewis

1881-1945

11.

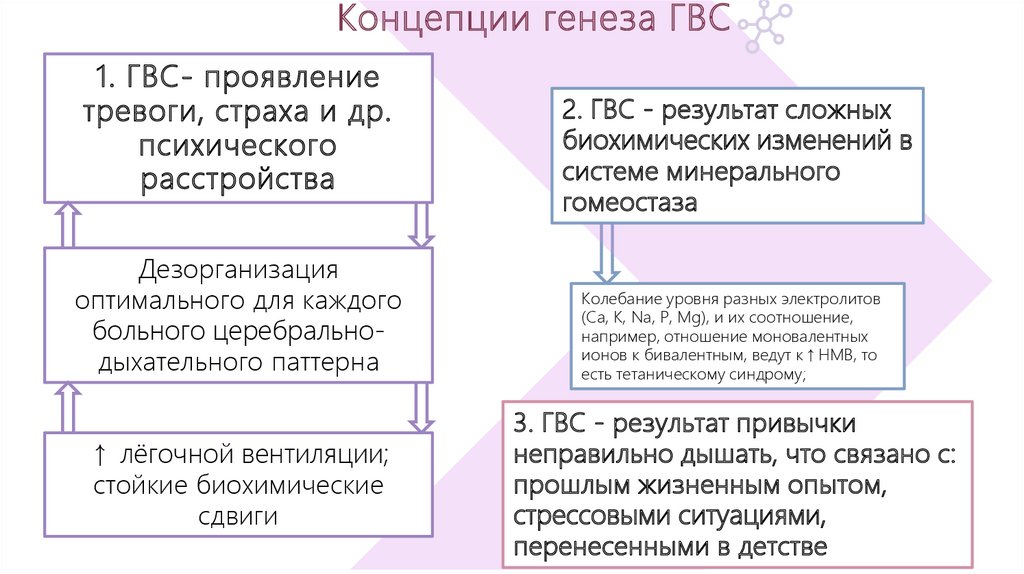

Концепции генеза ГВС1. ГВС- проявление

тревоги, страха и др.

психического

расстройства

Дезорганизация

оптимального для каждого

больного церебральнодыхательного паттерна

↑ лёгочной вентиляции;

стойкие биохимические

сдвиги

2. ГВС - результат сложных

биохимических изменений в

системе минерального

гомеостаза

Колебание уровня разных электролитов

(Ca, K, Na, P, Mg), и их соотношение,

например, отношение моновалентных

ионов к бивалентным, ведут к↑НМВ, то

есть тетаническому синдрому;

3. ГВС - результат привычки

неправильно дышать, что связано с:

прошлым жизненным опытом,

стрессовыми ситуациями,

перенесенными в детстве

12.

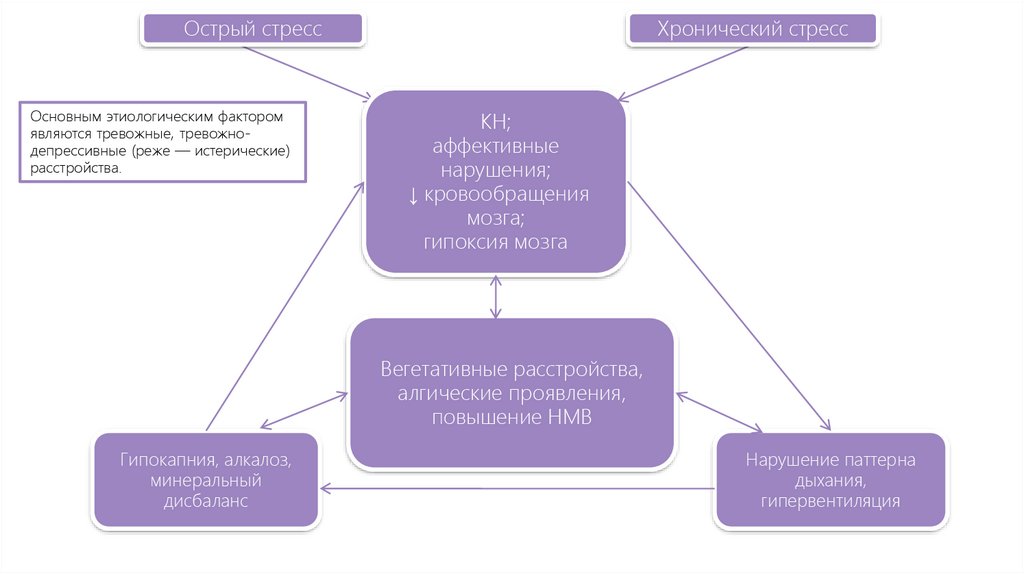

Острый стрессОсновным этиологическим фактором

являются тревожные, тревожнодепрессивные (реже — истерические)

расстройства.

Хронический стресс

КН;

аффективные

нарушения;

↓ кровообращения

мозга;

гипоксия мозга

Вегетативные расстройства,

алгические проявления,

повышение НМВ

Гипокапния, алкалоз,

минеральный

дисбаланс

Нарушение паттерна

дыхания,

гипервентиляция

13.

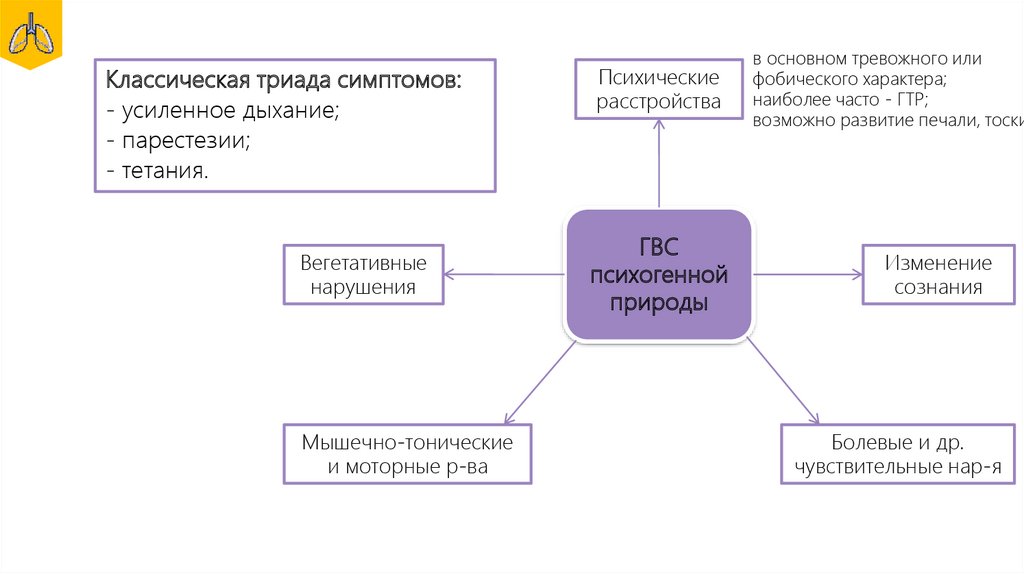

Классическая триада симптомов:- усиленное дыхание;

- парестезии;

- тетания.

Вегетативные

нарушения

Мышечно-тонические

и моторные р-ва

Психические

расстройства

ГВС

психогенной

природы

в основном тревожного или

фобического характера;

наиболее часто - ГТР;

возможно развитие печали, тоски

Изменение

сознания

Болевые и др.

чувствительные нар-я

14.

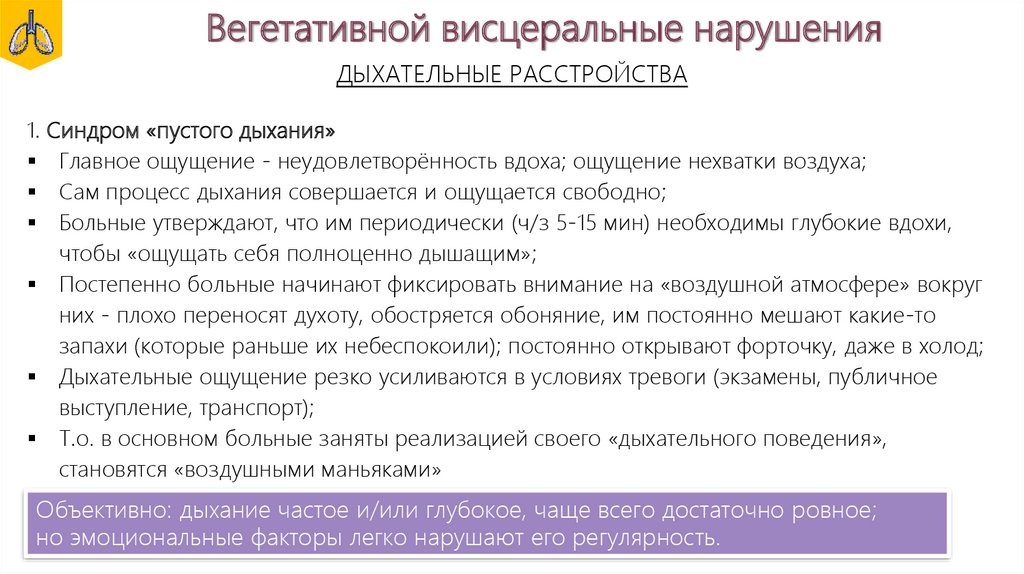

Вегетативной висцеральные нарушенияДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

1.

Синдром «пустого дыхания»

Главное ощущение - неудовлетворённость вдоха; ощущение нехватки воздуха;

Сам процесс дыхания совершается и ощущается свободно;

Больные утверждают, что им периодически (ч/з 5-15 мин) необходимы глубокие вдохи,

чтобы «ощущать себя полноценно дышащим»;

Постепенно больные начинают фиксировать внимание на «воздушной атмосфере» вокруг

них - плохо переносят духоту, обостряется обоняние, им постоянно мешают какие-то

запахи (которые раньше их небеспокоили); постоянно открывают форточку, даже в холод;

Дыхательные ощущение резко усиливаются в условиях тревоги (экзамены, публичное

выступление, транспорт);

Т.о. в основном больные заняты реализацией своего «дыхательного поведения»,

становятся «воздушными маньяками»

Объективно: дыхание частое и/или глубокое, чаще всего достаточно ровное;

но эмоциональные факторы легко нарушают его регулярность.

15.

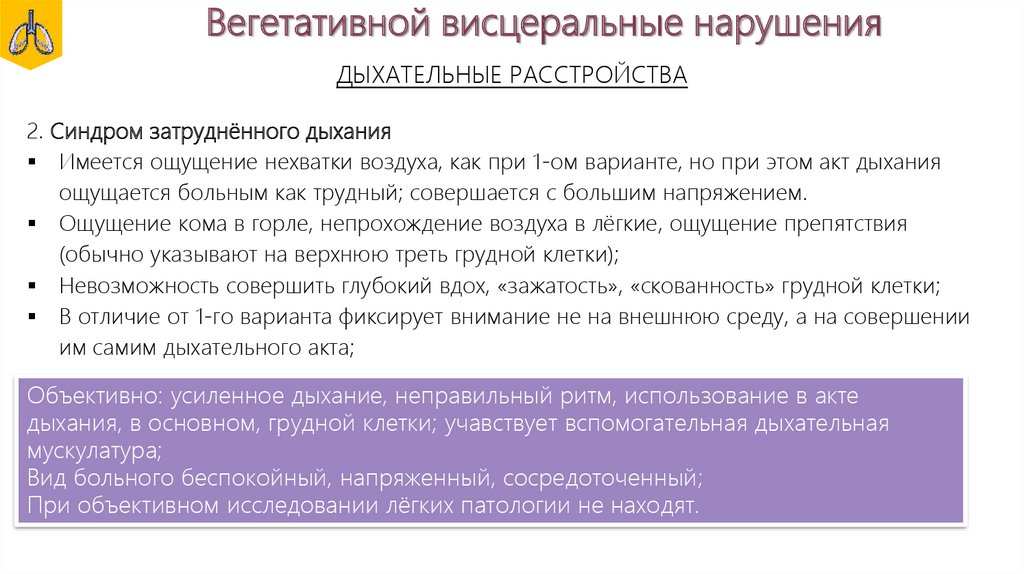

Вегетативной висцеральные нарушенияДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

2. Синдром затруднённого дыхания

Имеется ощущение нехватки воздуха, как при 1-ом варианте, но при этом акт дыхания

ощущается больным как трудный; совершается с большим напряжением.

Ощущение кома в горле, непрохождение воздуха в лёгкие, ощущение препятствия

(обычно указывают на верхнюю треть грудной клетки);

Невозможность совершить глубокий вдох, «зажатость», «скованность» грудной клетки;

В отличие от 1-го варианта фиксирует внимание не на внешнюю среду, а на совершении

им самим дыхательного акта;

Объективно: усиленное дыхание, неправильный ритм, использование в акте

дыхания, в основном, грудной клетки; учавствует вспомогательная дыхательная

мускулатура;

Вид больного беспокойный, напряженный, сосредоточенный;

При объективном исследовании лёгких патологии не находят.

16.

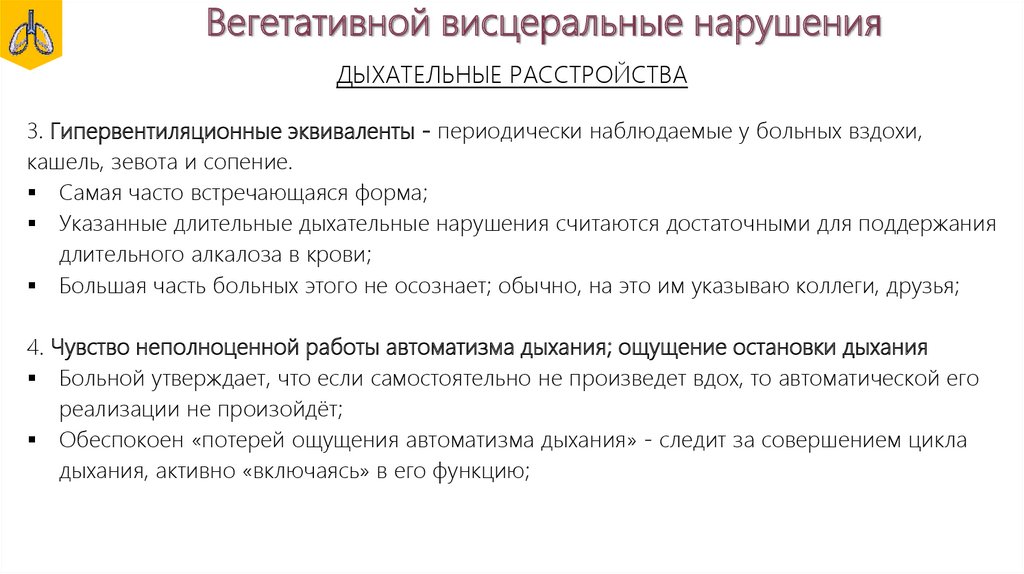

Вегетативной висцеральные нарушенияДЫХАТЕЛЬНЫЕ РАССТРОЙСТВА

3. Гипервентиляционные эквиваленты - периодически наблюдаемые у больных вздохи,

кашель, зевота и сопение.

Самая часто встречающаяся форма;

Указанные длительные дыхательные нарушения считаются достаточными для поддержания

длительного алкалоза в крови;

Большая часть больных этого не осознает; обычно, на это им указываю коллеги, друзья;

4. Чувство неполноценной работы автоматизма дыхания; ощущение остановки дыхания

Больной утверждает, что если самостоятельно не произведет вдох, то автоматической его

реализации не произойдёт;

Обеспокоен «потерей ощущения автоматизма дыхания» - следит за совершением цикла

дыхания, активно «включаясь» в его функцию;

17.

Вегетативной висцеральные нарушенияСЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ РАССТРОЙСТВА

ЖКТ РАССТРОЙСТВА

Отмечаются: боли в области сердца, чувство

сердцебиения, дискомфорта, сжатия в груди.

Объективно чаще всего констатируются

лабильность пульса и АД, экстрасистолия. На

ЭКГ могут наблюдаться флюктуация сегмента

S-Т (чаще всего подъем).

К нейроваскулярным проявлениям ГВС

относят головные боли сосудистого характера,

головокружение, шум в ушах;

В группу периферических сосудистых

нарушений ГВС входят акропарестезии,

акроцианоз, дистальный гипергидроз,

феномен Рейно и др.

Наиболее часты жалобы на нарушение

(чаще всего усиление) перистальтики,

отрыжку воздухом, аэрофагию, вздутие

живота, тошноту, рвоту.

Характерны абдоминалгии, как

правило, на фоне интактной

пищеварительной системы. Достаточно

часто больные предъявляют жалобы на

чувство «сжатия» кишечника;

Частым признаком гипервевтиляционных

расстройств является полиурия, выраженная

во время и после окончания пароксизма.

Возможны гипертермические перманентные

состояния и гипертермия.

18.

Чувствительные нарушенияНаиболее часто: парестезии, покалывания,

онемения, чувство ползания мурашек;

Обычно локализуются в дистальных отделах

конечностей, в области лица (периоральная

область);

Описаны случаи онемения всего или половины

тела.

Болевые ощущения, которые, как правило,

возникают в связи с резким усилением

парестезий и формированием мышечного

спазма и могут быть очень болезненны;

Возможно сочетание: гипервентияляция тетания - боль;

Характерны: кардиалгии, абдоминалгии,

цефалгии.

Двигательные и мышечно-тонические

нарушения

Мышечно-тонические тетанические

(карпопедальные) спазмы;

Ознобоподобный гиперкинез

Дрожь в руках и ногах, жалобы на

ощущение внутренней дрожи.

Может сочетается с термическими

проявлениями (ощущение

холодa/жара), при этом объективное

изменение температуры отмечается

редко.

19.

ОтдельныеСпонтанныйсведЕния

пароксизм

илитетанических

судороги, вне

судорог:

пароксизма

появление

могут вышеописанных

провоцироваться:

физической

парестезий внагрузкой

конечностях

(илии во

периоральной

время произвольного

области →вытягивания

мышечные судороги

конечности);

(в основном тонического

термическимхарактера);

воздействием

они (чаще

захватывают

холодной

мускулатуру

водой); различные

кистей и

физиол.

стоп (карпо-педальные

с-ния (беременность,

спазмы),

пубертат,

начинаясь

климакс);

в большинстве

эмоциональные

случаевфакторы.

с в/к.

Чаще всего мышечные спазмы имеют болезненный характер, симметричны и могут длиться от нескольких минут до

нескольких часов.

20.

Изменения и нарушения сознанияГипервентиляционная липотимия;

Обмороки;

Менее выражены: неясность зрения, туман, «сетка перед глазами»,

преходящий амавроз, снижение слуха, шум в голове и ушах,

головокружения, неустойчивость при ходьбе;

Довольно часто - «ощущение нереальности», сродни тому, что

обычно обозначается как дереализация; этот феномен достаточно

часто встречается вместе с другими проявлениями подобного плана

— деперсонализацией.

Упорные персистирующие явления типа «уже виденного» .

21.

Диагноз нейрогенной гипервентиляции основывается на:1. Наличие жалоб на дыхательные, вегетативные, мышечно-тонические, алгические нарушения, изменения

сознания, психические расстройства;

2. Отсутствие органического заболевания нервной системы и соматического заболевания, в том числе

заболевания легких.

3. Наличие психогенного анамнеза.

4. Положительная гипервентиляционная проба: глубокое и частое дыхание в течение 3-5 мин

воспроизводит большую часть имеющихся у больного симптомов.

5. Исчезновение спонтанного или вызванного путем гипервентиляционной пробы криза при ингаляции

смеси газов, содержащей 5% СО2, или при дыхании в целлофановый мешок (дыхание в мешок способствует

накоплению собственного СО2, который восполняет недостаток СО2 в альвеолярном воздухе и улучшает

состояние больного).

6. Наличие симптомов повышенной нервно-мышечной возбудимости (тетании): симптомы Хвостека,

положительная проба Труссо — Бонсдорфа, положительная ЭМГ-проба па скрытую тетанию.

7. Снижение концентрации СО2 в альвеолярном воздухе, изменение РН (сдвиг в сторону алкалоза) крови.

22.

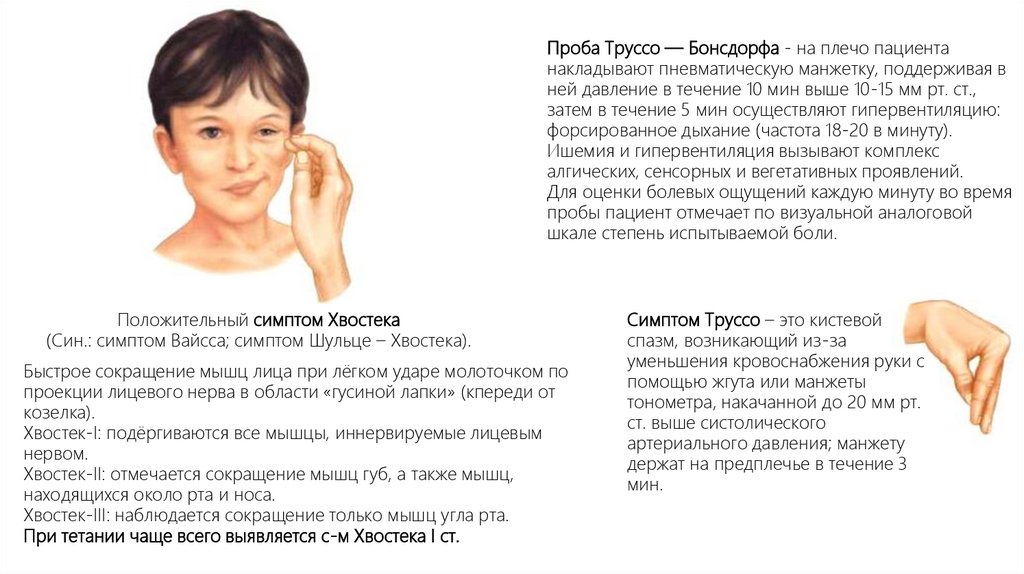

Проба Труссо — Бонсдорфа - на плечо пациентанакладывают пневматическую манжетку, поддерживая в

ней давление в течение 10 мин выше 10-15 мм рт. ст.,

затем в течение 5 мин осуществляют гипервентиляцию:

форсированное дыхание (частота 18-20 в минуту).

Ишемия и гипервентиляция вызывают комплекс

алгических, сенсорных и вегетативных проявлений.

Для оценки болевых ощущений каждую минуту во время

пробы пациент отмечает по визуальной аналоговой

шкале степень испытываемой боли.

Положительный симптом Хвостека

(Син.: симптом Вайсса; симптом Шульце – Хвостека).

Быстрое сокращение мышц лица при лёгком ударе молоточком по

проекции лицевого нерва в области «гусиной лапки» (кпереди от

козелка).

Хвостек-I: подёргиваются все мышцы, иннервируемые лицевым

нервом.

Хвостек-II: отмечается сокращение мышц губ, а также мышц,

находящихся около рта и носа.

Хвостек-III: наблюдается сокращение только мышц угла рта.

При тетании чаще всего выявляется с-м Хвостека I ст.

Симптом Труссо – это кистевой

спазм, возникающий из-за

уменьшения кровоснабжения руки с

помощью жгута или манжеты

тонометра, накачанной до 20 мм рт.

ст. выше систолического

артериального давления; манжету

держат на предплечье в течение 3

мин.

23.

ЭНМГ: регистрация определенного типа электрическойактивности у больных со скрытой тетанией;

Эта активность характеризуется следующими друг за

другом потенциалами («дуплеты», «триплеты»,

«мультиплеты»), которые возникают в течение коротких

временных интервалов (4—8 мс) с частотой 125—250 кол/с;

Такие потенциалы могут быть получены вне криза при

помощи провоцирующих проб.

24.

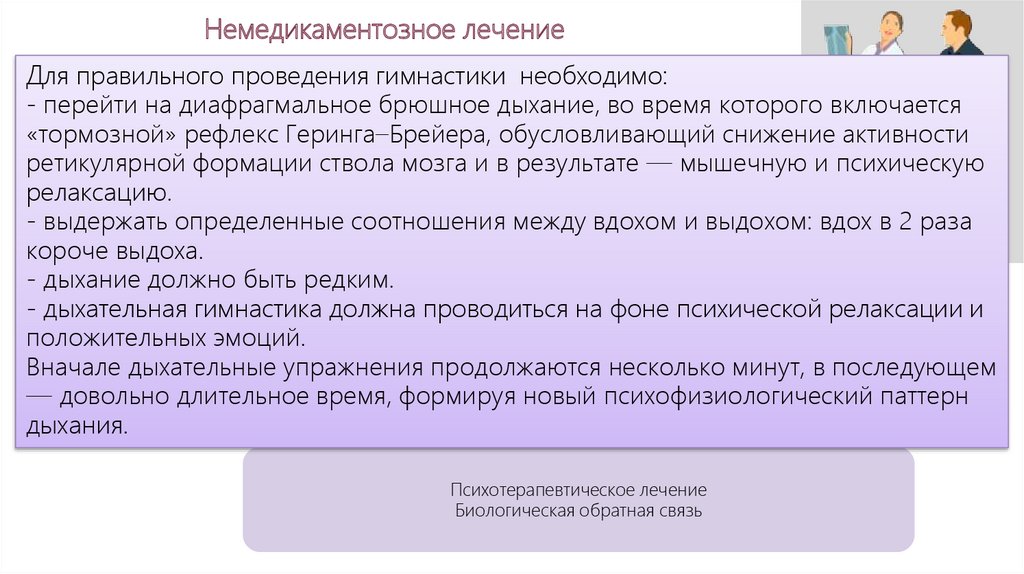

Немедикаментозное лечениеДля правильного

проведения гимнастики необходимо:

Объяснить сущность заболевания (происхождение симптомов, особенно

- перейти

на диафрагмальное

брюшное

дыхание,

вочто

время

которого включается

соматических;

взаимосвязь их с психическим

состоянием);

убедить,

оно

излечимо;

доказать

отсутствие органической

патологии;

«тормозной»

рефлекс

Геринга–Брейера,

обусловливающий

снижение активности

Рекомендовать: отказ от курения, алкоголя; снизить потребление кофе

ретикулярной формации ствола мозга и в результате — мышечную и психическую

релаксацию.

- выдержать определенные соотношения между вдохом и выдохом: вдох в 2 раза

Дыхательная гимнастика с регуляцией глубины и частоты дыхания;

короче выдоха.

Дыхание в пакет

- дыхание должно быть редким.

- дыхательная гимнастика должна проводиться на фоне психической релаксации и

положительных эмоций.

Вначале дыхательные

упражнения

несколько

минут, в последующем

Аутогенная

тренировкапродолжаются

и дыхательно-релаксационный

тренинг

— довольно длительное время, формируя новый психофизиологический паттерн

дыхания.

Психотерапевтическое лечение

Биологическая обратная связь

25.

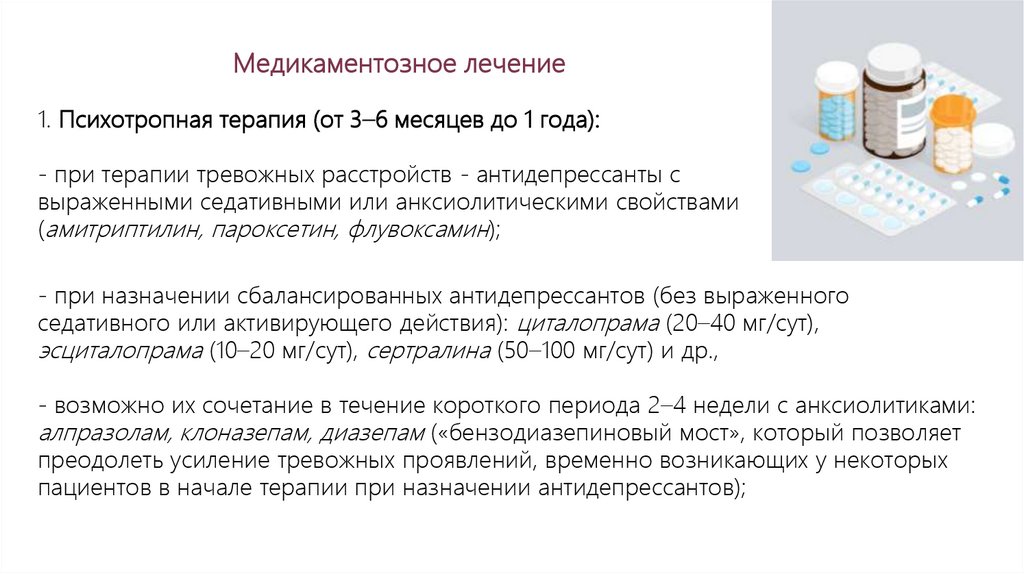

Медикаментозное лечение1. Психотропная терапия (от 3–6 месяцев до 1 года):

- при терапии тревожных расстройств - антидепрессанты с

выраженными седативными или анксиолитическими свойствами

(амитриптилин, пароксетин, флувоксамин);

- при назначении сбалансированных антидепрессантов (без выраженного

седативного или активирующего действия): циталопрама (20–40 мг/сут),

эсциталопрама (10–20 мг/сут), сертралина (50–100 мг/сут) и др.,

- возможно их сочетание в течение короткого периода 2–4 недели с анксиолитиками:

алпразолам, клоназепам, диазепам («бензодиазепиновый мост», который позволяет

преодолеть усиление тревожных проявлений, временно возникающих у некоторых

пациентов в начале терапии при назначении антидепрессантов);

26.

Медикаментозное лечение2. В качестве средств, снижающих НМВ: в течение

1–2 месяцев препараты, регулирующие обмен

кальция и магния; наиболее часто применяют

эргокальциферол (витамин Д2), Кальций–Д3, а

также другие ЛС, содержащие кальций;

3. Препараты содержащие магний (Магне В6 - по 2 таблетки, 3 раза в

сутки), как в виде монотерапии, так и в комплексной терапии в

сочетании с психотропными средствами и нелекарственными

методами лечения

27.

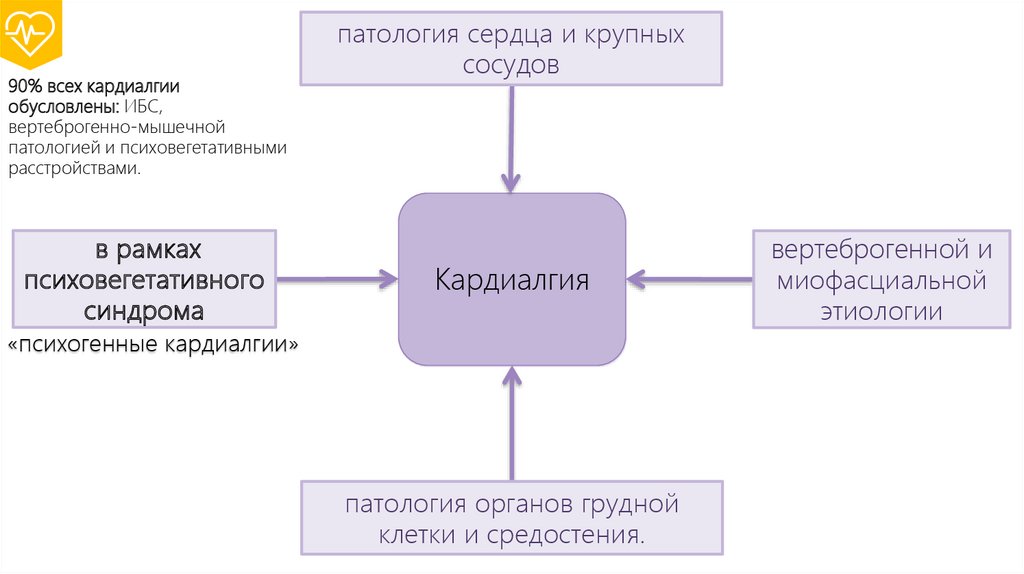

90% всех кардиалгииобусловлены: ИБС,

вертеброгенно-мышечной

патологией и психовегетативными

расстройствами.

в рамках

психовегетативного

синдрома

патология сердца и крупных

сосудов

Кардиалгия

«психогенные кардиалгии»

патология органов грудной

клетки и средостения.

вертеброгенной и

миофасциальной

этиологии

28.

Психогенная кардиалгия1.

2.

3.

Локализация боли: зона верхушки сердца, область левого соска и

прекардиальная область. В ряде случаев больной четко указывает

одним пальцем на место болей;

Характер болевых ощущений: ноющие, колющие, давящие,

жгучие, сжимающие или пульсирующие боли. Пациенты также

указывают на пронизывающие тупые, щиплющие, режущие боли

или диффузные, плохо очерченные ощущения, не являющиеся по

их реальной оценке собственно болевыми. Ряд больных

испытывают дискомфорт и неприятное ощущение «чувства

сердца»;

Иррадиация болей: в левую руку, левое плечо, левое подреберье,

под лопатку или подмышечную область;

29.

Психогенная кардиалгия4. Длительность боли: чаще всего продолжительная, хотя мимолетные,

кратковременные боли также могут встречаться;

5. Характер течения: чаще всего волнообразный;

6. Давность кардиалгии: наличие болей в течение многих лет, чаще

всего с юношеского возраста, повышает вероятность того, что боли в

области сердца не связаны с органическими заболеваниями сердца;

7. Психогенная кардиалгия НЕ купируются нитроглицерином и НЕ

исчезает при прекращении физической нагрузки;

8. Кардиалгии психовегетативного характера, как правило, успешно

редуцируются приемом валидола и седативных средств;

30.

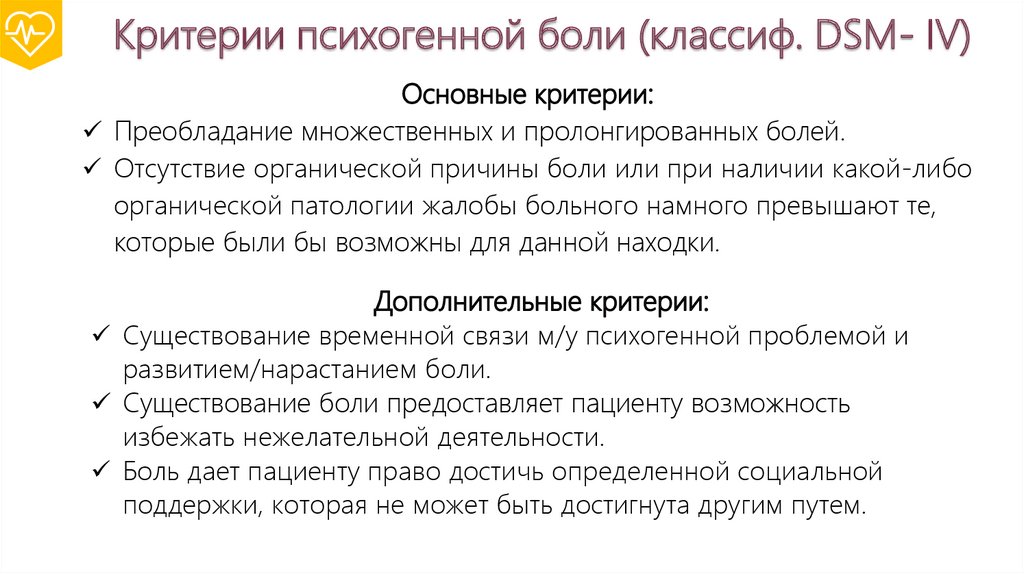

Критерии психогенной боли (классиф. DSM- IV)Преобладание множественных и пролонгированных болей.

Отсутствие органической причины боли или при наличии какой-либо

органической патологии жалобы больного намного превышают те,

которые были бы возможны для данной находки.

Существование временной связи м/у психогенной проблемой и

развитием/нарастанием боли.

Существование боли предоставляет пациенту возможность

избежать нежелательной деятельности.

Боль дает пациенту право достичь определенной социальной

поддержки, которая не может быть достигнута другим путем.

31.

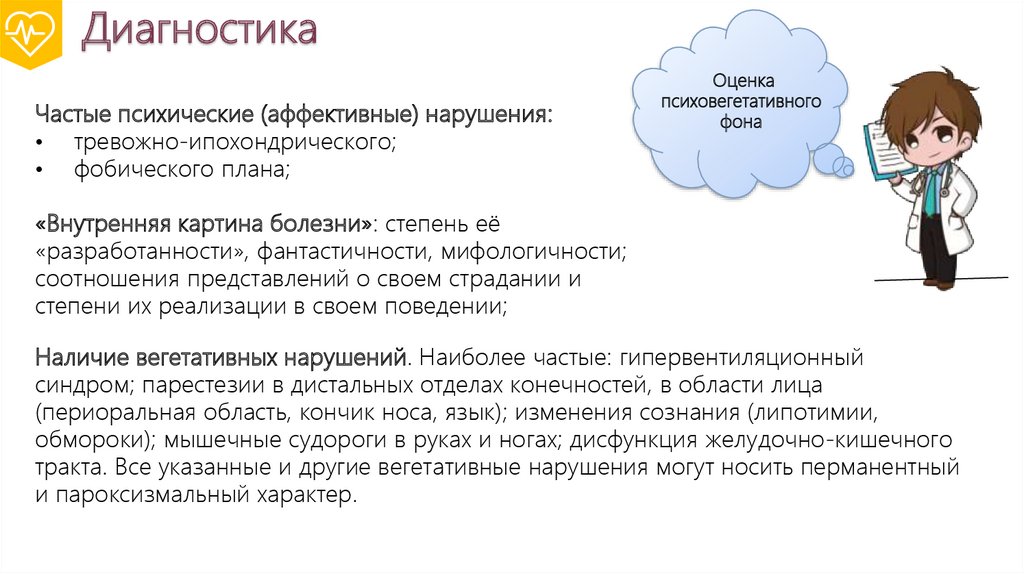

ДиагностикаЧастые психические (аффективные) нарушения:

• тревожно-ипохондрического;

• фобического плана;

Оценка

психовегетативного

фона

«Внутренняя картина болезни»: степень её

«разработанности», фантастичности, мифологичности;

соотношения представлений о своем страдании и

степени их реализации в своем поведении;

Наличие вегетативных нарушений. Наиболее частые: гипервентиляционный

синдром; парестезии в дистальных отделах конечностей, в области лица

(периоральная область, кончик носа, язык); изменения сознания (липотимии,

обмороки); мышечные судороги в руках и ногах; дисфункция желудочно-кишечного

тракта. Все указанные и другие вегетативные нарушения могут носить перманентный

и пароксизмальный характер.

32.

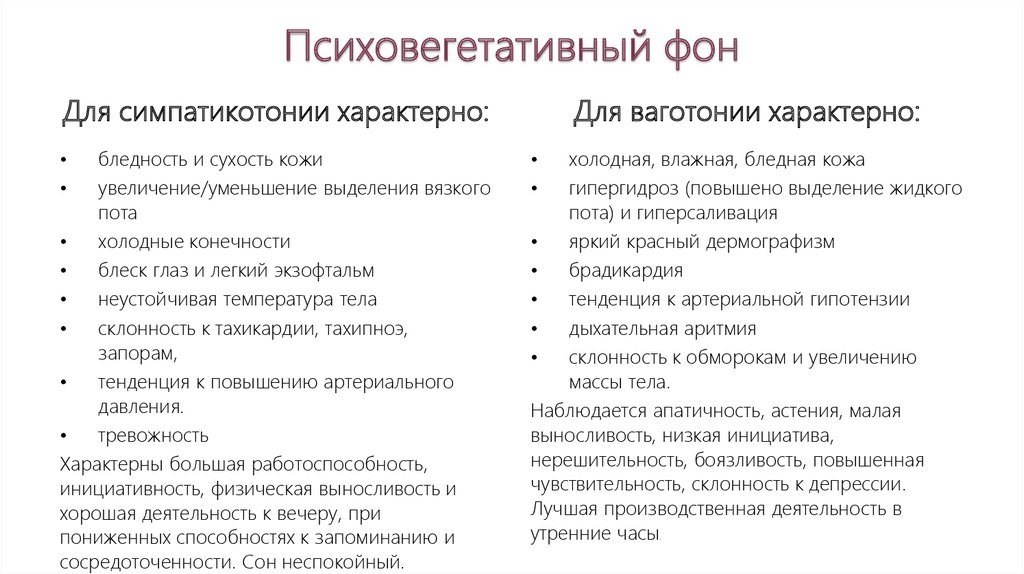

Психовегетативный фонДля симпатикотонии характерно:

Для ваготонии характерно:

бледность и сухость кожи

холодная, влажная, бледная кожа

увеличение/уменьшение выделения вязкого

пота

гипергидроз (повышено выделение жидкого

пота) и гиперсаливация

холодные конечности

яркий красный дермографизм

блеск глаз и легкий экзофтальм

брадикардия

неустойчивая температура тела

тенденция к артериальной гипотензии

склонность к тахикардии, тахипноэ,

запорам,

дыхательная аритмия

склонность к обморокам и увеличению

массы тела.

тенденция к повышению артериального

давления.

тревожность

Характерны большая работоспособность,

инициативность, физическая выносливость и

хорошая деятельность к вечеру, при

пониженных способностях к запоминанию и

сосредоточенности. Сон неспокойный.

Наблюдается апатичность, астения, малая

выносливость, низкая инициатива,

нерешительность, боязливость, повышенная

чувствительность, склонность к депрессии.

Лучшая производственная деятельность в

утренние часы.

33.

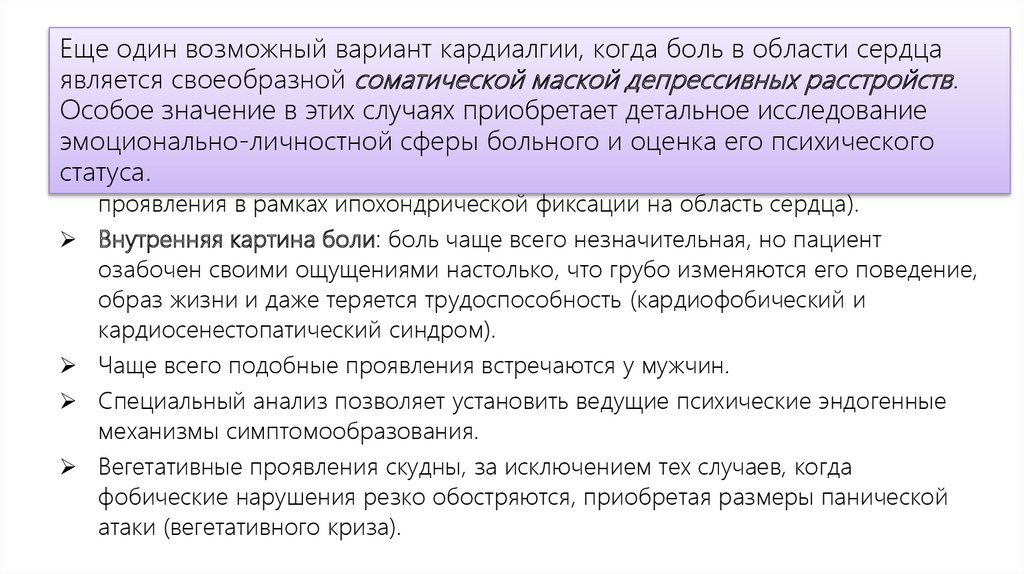

В клиникеотдельно

выделяют

психогенные

с

Еще один

возможный

вариант

кардиалгии,

когда болькардиалгии

в области сердца

является своеобразной

соматической

маской депрессивных

расстройств.

НЕвыраженными

вегетативными

расстройствами

Особое

значение

в этих

случаях

приобретает

детальное

исследование

Своеобразие

болей:

чаще

всего они

локализованы

в области

сердца в виде

эмоционально-личностной

сферы

больного

и оценка

его «боль»

психического

«пятачка», носят постоянный,

монотонный

характер.

Термин

условен по

статуса.

отношению к испытываемым ощущениям (скорее сенестопатические

проявления в рамках ипохондрической фиксации на область сердца).

Внутренняя картина боли: боль чаще всего незначительная, но пациент

озабочен своими ощущениями настолько, что грубо изменяются его поведение,

образ жизни и даже теряется трудоспособность (кардиофобический и

кардиосенестопатический синдром).

Чаще всего подобные проявления встречаются у мужчин.

Специальный анализ позволяет установить ведущие психические эндогенные

механизмы симптомообразования.

Вегетативные проявления скудны, за исключением тех случаев, когда

фобические нарушения резко обостряются, приобретая размеры панической

атаки (вегетативного криза).

34.

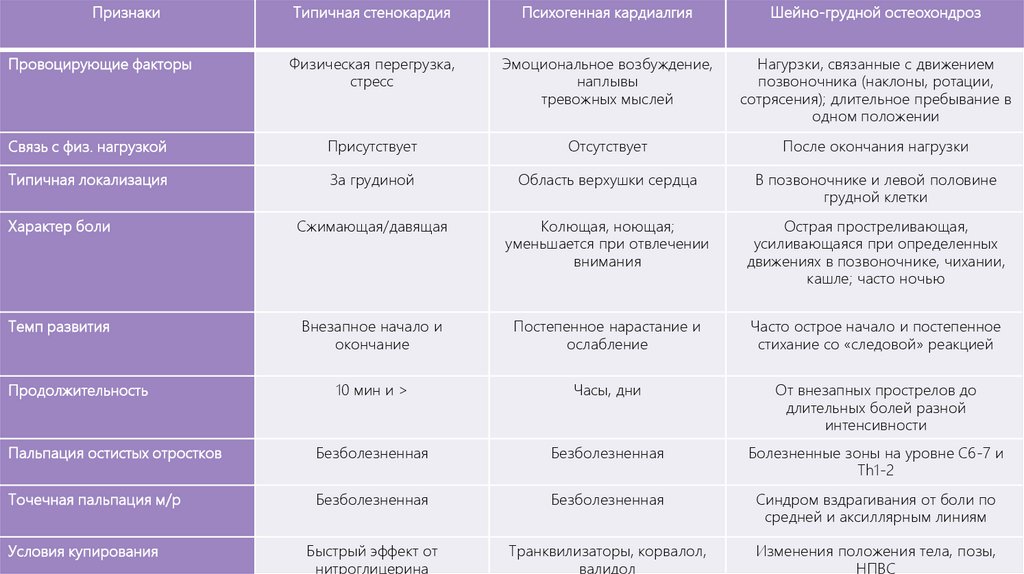

ПризнакиТипичная стенокардия

Психогенная кардиалгия

Шейно-грудной остеохондроз

Физическая перегрузка,

стресс

Эмоциональное возбуждение,

наплывы

тревожных мыслей

Нагурзки, связанные с движением

позвоночника (наклоны, ротации,

сотрясения); длительное пребывание в

одном положении

Связь с физ. нагрузкой

Присутствует

Отсутствует

После окончания нагрузки

Типичная локализация

За грудиной

Область верхушки сердца

В позвоночнике и левой половине

грудной клетки

Характер боли

Сжимающая/давящая

Колющая, ноющая;

уменьшается при отвлечении

внимания

Острая простреливающая,

усиливающаяся при определенных

движениях в позвоночнике, чихании,

кашле; часто ночью

Темп развития

Внезапное начало и

окончание

Постепенное нарастание и

ослабление

Часто острое начало и постепенное

стихание со «следовой» реакцией

10 мин и >

Часы, дни

От внезапных прострелов до

длительных болей разной

интенсивности

Пальпация остистых отростков

Безболезненная

Безболезненная

Болезненные зоны на уровне С6-7 и

Тh1-2

Точечная пальпация м/р

Безболезненная

Безболезненная

Синдром вздрагивания от боли по

средней и аксиллярным линиям

Быстрый эффект от

нитроглицерина

Транквилизаторы, корвалол,

валидол

Изменения положения тела, позы,

НПВС

Провоцирующие факторы

Продолжительность

Условия купирования

35.

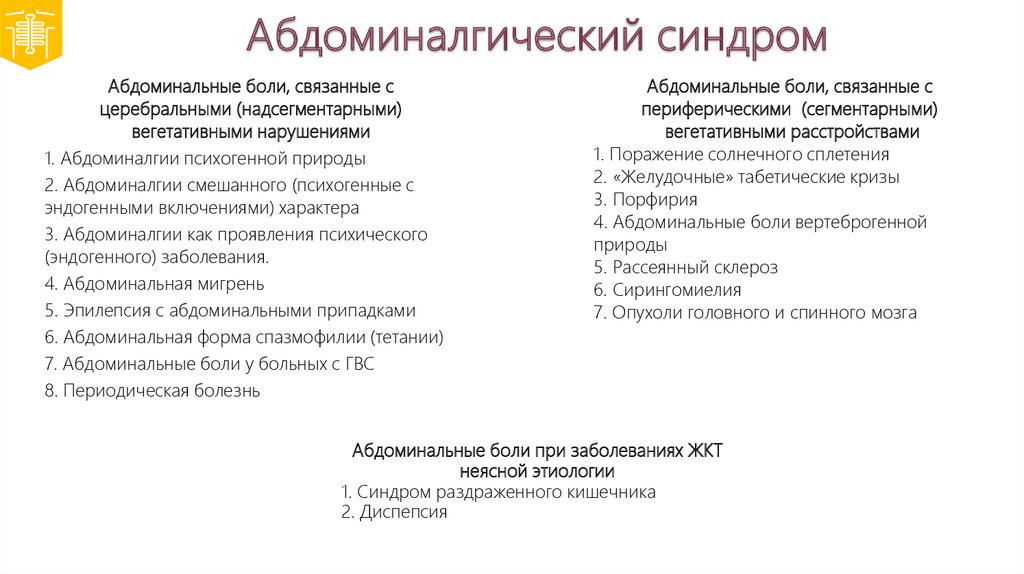

Абдоминалгический синдромАбдоминальные боли, связанные с

церебральными (надсегментарными)

вегетативными нарушениями

1. Абдоминалгии психогенной природы

2. Абдоминалгии смешанного (психогенные с

эндогенными включениями) характера

3. Абдоминалгии как проявления психического

(эндогенного) заболевания.

4. Абдоминальная мигрень

5. Эпилепсия с абдоминальными припадками

Абдоминальные боли, связанные с

периферическими (сегментарными)

вегетативными расстройствами

1. Поражение солнечного сплетения

2. «Желудочные» табетические кризы

3. Порфирия

4. Абдоминальные боли вертеброгенной

природы

5. Рассеянный склероз

6. Сирингомиелия

7. Опухоли головного и спинного мозга

6. Абдоминальная форма спазмофилии (тетании)

7. Абдоминальные боли у больных с ГВС

8. Периодическая болезнь

Абдоминальные боли при заболеваниях ЖКТ

неясной этиологии

1. Синдром раздраженного кишечника

2. Диспепсия

36.

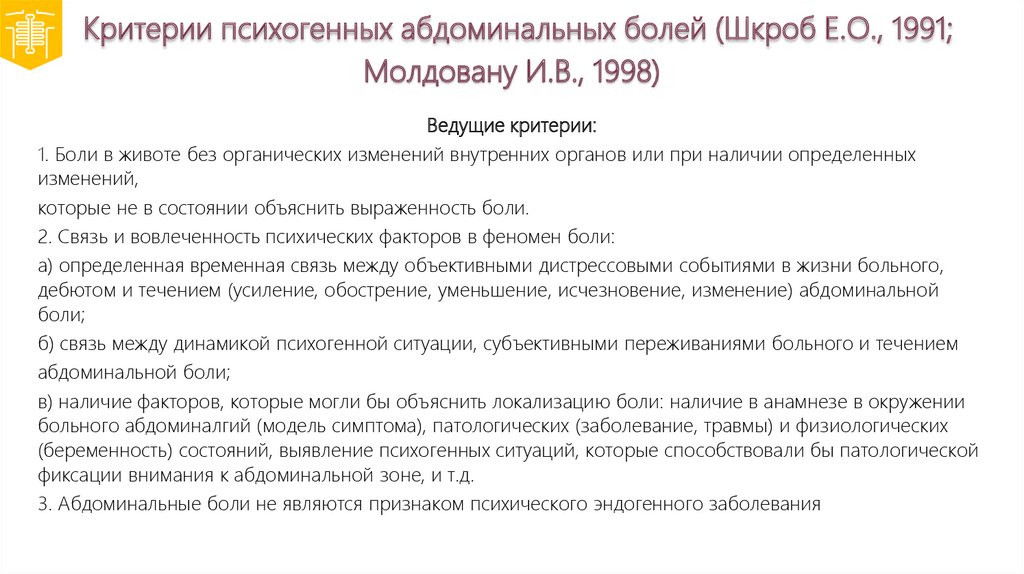

Критерии психогенных абдоминальных болей (Шкроб Е.О., 1991;Молдовану И.В., 1998)

Ведущие критерии:

1. Боли в животе без органических изменений внутренних органов или при наличии определенных

изменений,

которые не в состоянии объяснить выраженность боли.

2. Связь и вовлеченность психических факторов в феномен боли:

а) определенная временная связь между объективными дистрессовыми событиями в жизни больного,

дебютом и течением (усиление, обострение, уменьшение, исчезновение, изменение) абдоминальной

боли;

б) связь между динамикой психогенной ситуации, субъективными переживаниями больного и течением

абдоминальной боли;

в) наличие факторов, которые могли бы объяснить локализацию боли: наличие в анамнезе в окружении

больного абдоминалгий (модель симптома), патологических (заболевание, травмы) и физиологических

(беременность) состояний, выявление психогенных ситуаций, которые способствовали бы патологической

фиксации внимания к абдоминальной зоне, и т.д.

3. Абдоминальные боли не являются признаком психического эндогенного заболевания

37.

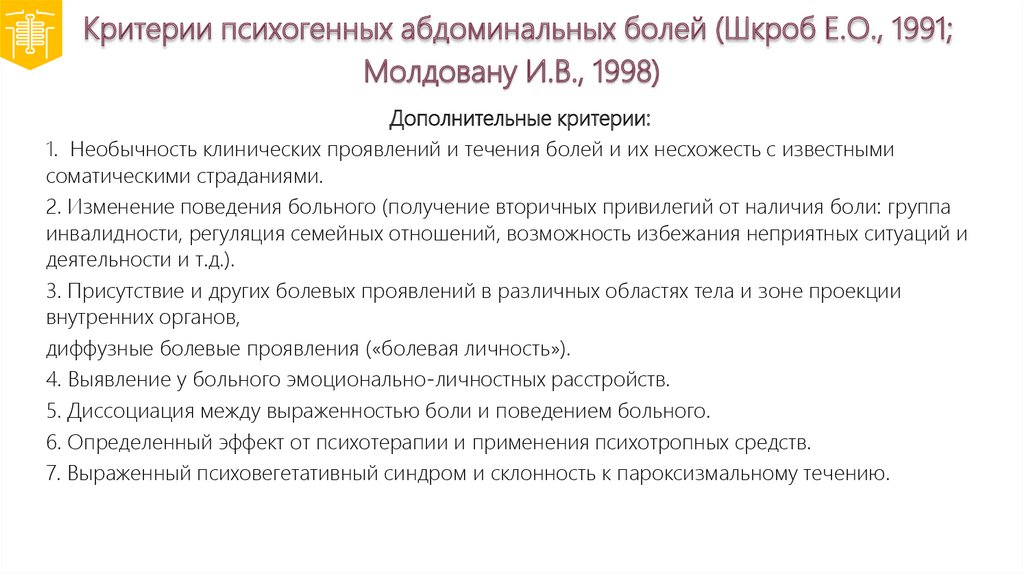

Критерии психогенных абдоминальных болей (Шкроб Е.О., 1991;Молдовану И.В., 1998)

Дополнительные критерии:

1. Необычность клинических проявлений и течения болей и их несхожесть с известными

соматическими страданиями.

2. Изменение поведения больного (получение вторичных привилегий от наличия боли: группа

инвалидности, регуляция семейных отношений, возможность избежания неприятных ситуаций и

деятельности и т.д.).

3. Присутствие и других болевых проявлений в различных областях тела и зоне проекции

внутренних органов,

диффузные болевые проявления («болевая личность»).

4. Выявление у больного эмоционально-личностных расстройств.

5. Диссоциация между выраженностью боли и поведением больного.

6. Определенный эффект от психотерапии и применения психотропных средств.

7. Выраженный психовегетативный синдром и склонность к пароксизмальному течению.

38.

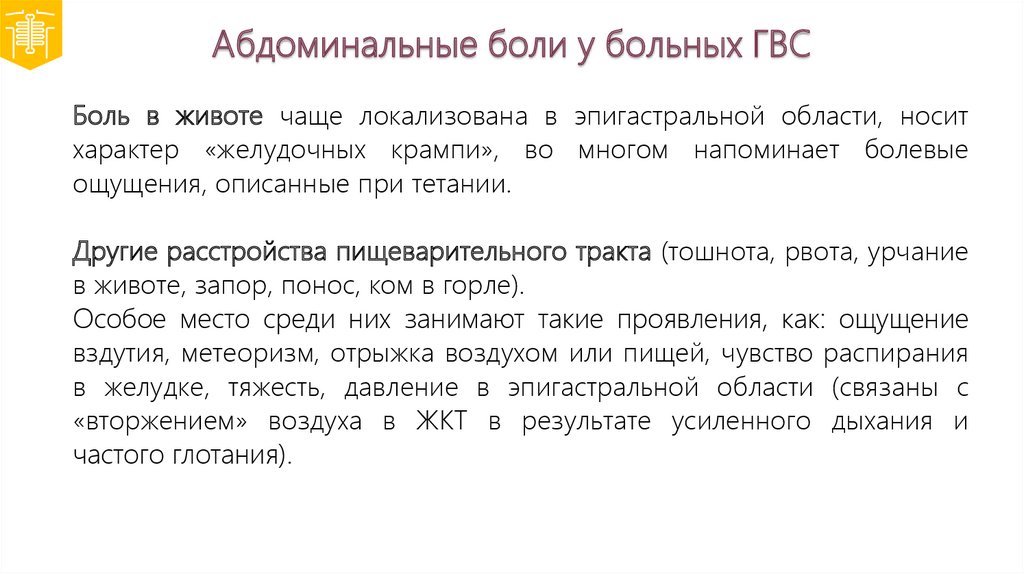

Абдоминальные боли у больных ГВСБоль в животе чаще локализована в эпигастральной области, носит

характер «желудочных крампи», во многом напоминает болевые

ощущения, описанные при тетании.

Другие расстройства пищеварительного тракта (тошнота, рвота, урчание

в животе, запор, понос, ком в горле).

Особое место среди них занимают такие проявления, как: ощущение

вздутия, метеоризм, отрыжка воздухом или пищей, чувство распирания

в желудке, тяжесть, давление в эпигастральной области (связаны с

«вторжением» воздуха в ЖКТ в результате усиленного дыхания и

частого глотания).

39.

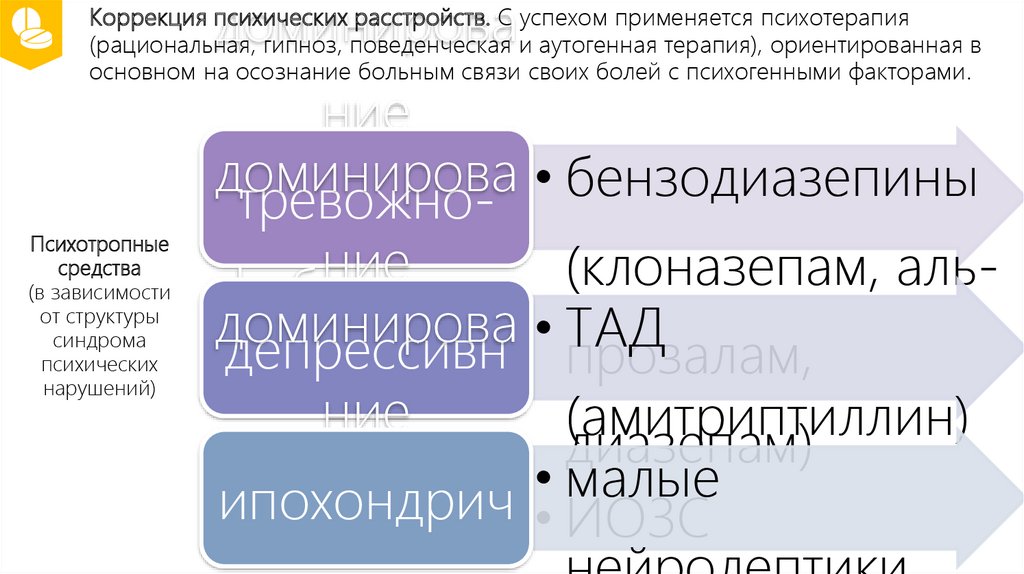

доминироваКоррекция психических расстройств. С успехом применяется психотерапия

(рациональная, гипноз, поведенческая и аутогенная терапия), ориентированная в

основном на осознание больным связи своих болей с психогенными факторами.

Психотропные

средства

(в зависимости

от структуры

синдрома

психических

нарушений)

ние

доминирова • бензодиазепины

тревожноние

(клоназепам,

альфобических

доминирова • ТАД

депрессивн прозалам,

расстройств

ние

(амитриптиллин)

ых

диазепам)

малые

ипохондрич • ИОЗС

расстройств

40.

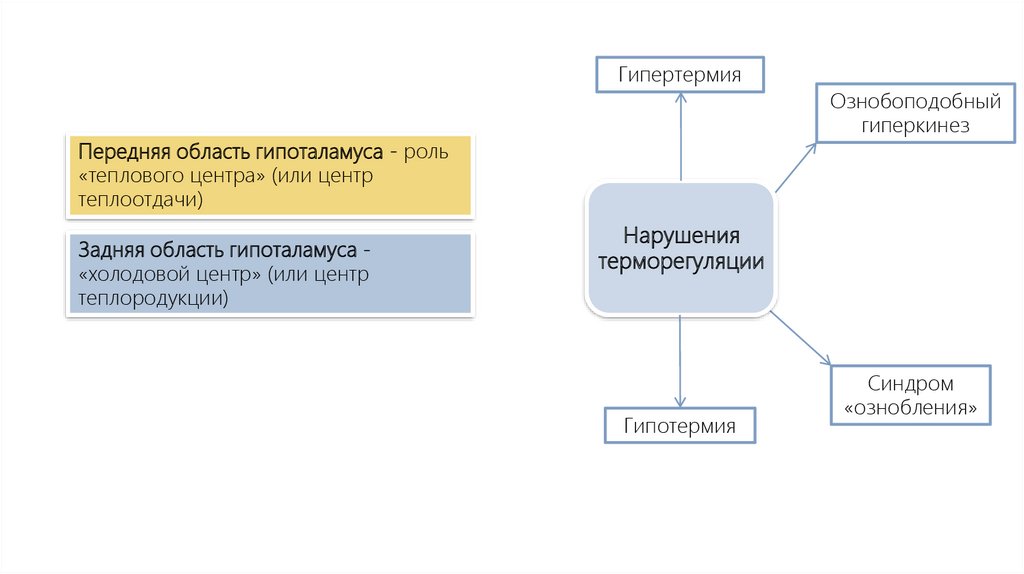

ГипертермияОзнобоподобный

гиперкинез

Передняя область гипоталамуса - роль

«теплового центра» (или центр

теплоотдачи)

Задняя область гипоталамуса «холодовой центр» (или центр

теплородукции)

Нарушения

терморегуляции

Гипотермия

Синдром

«ознобления»

41.

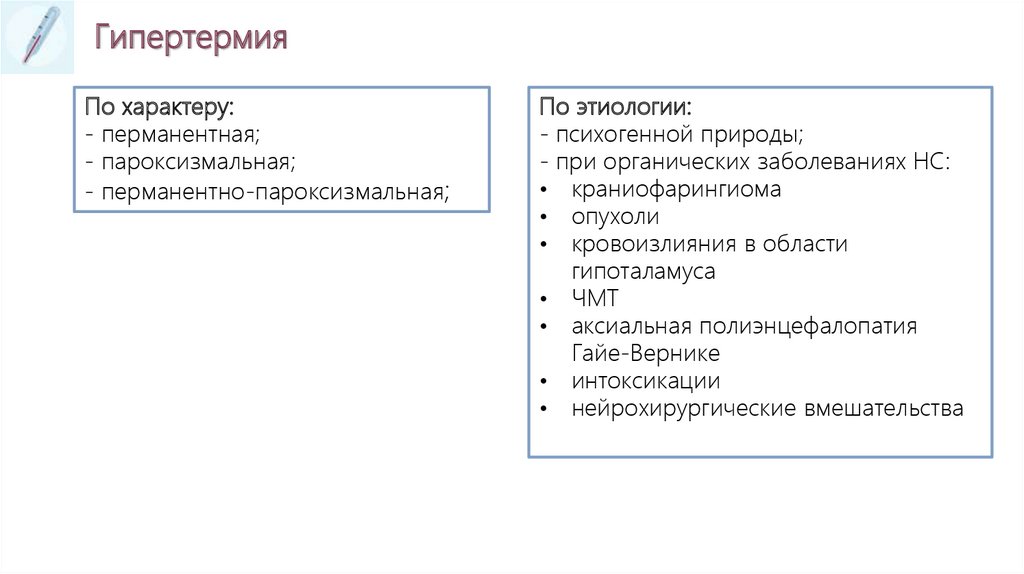

ГипертермияПо характеру:

- перманентная;

- пароксизмальная;

- перманентно-пароксизмальная;

По этиологии:

- психогенной природы;

- при органических заболеваниях НС:

• краниофарингиома

• опухоли

• кровоизлияния в области

гипоталамуса

• ЧМТ

• аксиальная полиэнцефалопатия

Гайе-Вернике

• интоксикации

• нейрохирургические вмешательства

42.

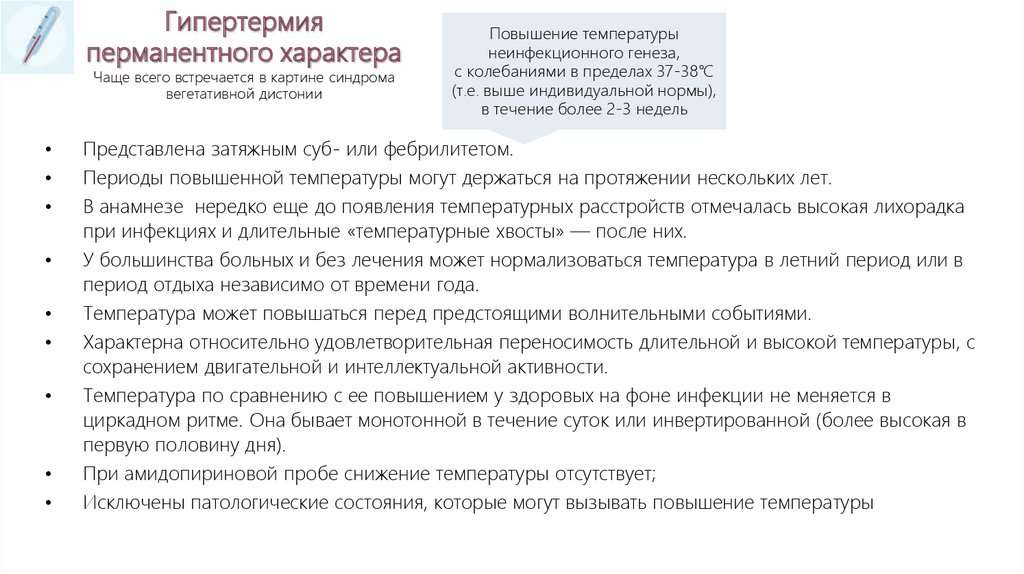

Гипертермияперманентного характера

Чаще всего встречается в картине синдрома

вегетативной дистонии

Повышение температуры

неинфекционного генеза,

с колебаниями в пределах 37-38℃

(т.е. выше индивидуальной нормы),

в течение более 2-3 недель

Представлена затяжным суб- или фебрилитетом.

Периоды повышенной температуры могут держаться на протяжении нескольких лет.

В анамнезе нередко еще до появления температурных расстройств отмечалась высокая лихорадка

при инфекциях и длительные «температурные хвосты» — после них.

У большинства больных и без лечения может нормализоваться температура в летний период или в

период отдыха независимо от времени года.

Температура может повышаться перед предстоящими волнительными событиями.

Характерна относительно удовлетворительная переносимость длительной и высокой температуры, с

сохранением двигательной и интеллектуальной активности.

Температура по сравнению с ее повышением у здоровых на фоне инфекции не меняется в

циркадном ритме. Она бывает монотонной в течение суток или инвертированной (более высокая в

первую половину дня).

При амидопириновой пробе снижение температуры отсутствует;

Исключены патологические состояния, которые могут вызывать повышение температуры

43.

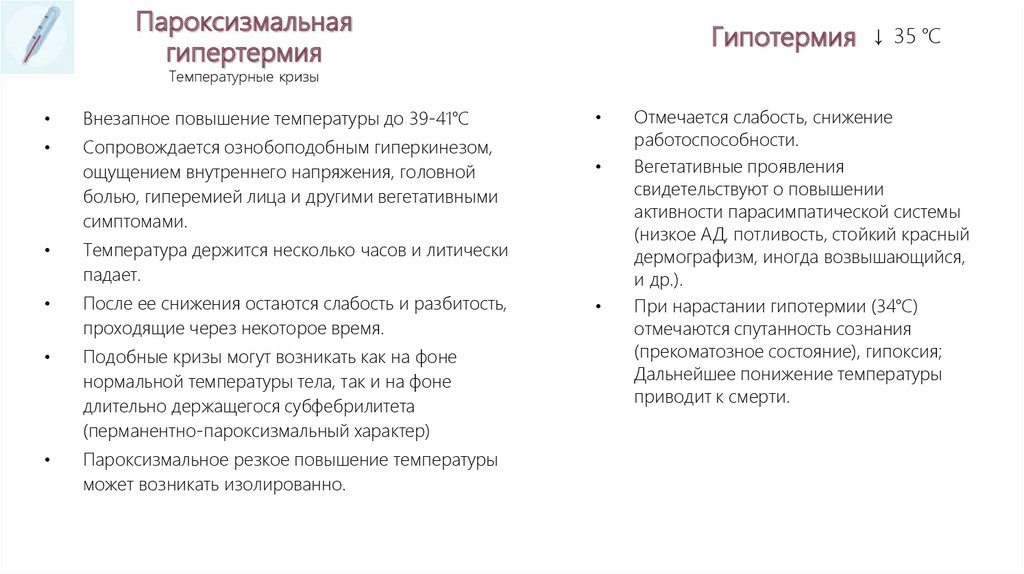

Пароксизмальнаягипертермия

Гипотермия

↓ 35 ℃

Температурные кризы

Внезапное повышение температуры до 39-41℃

Сопровождается ознобоподобным гиперкинезом,

ощущением внутреннего напряжения, головной

болью, гиперемией лица и другими вегетативными

симптомами.

Температура держится несколько часов и литически

падает.

После ее снижения остаются слабость и разбитость,

проходящие через некоторое время.

Подобные кризы могут возникать как на фоне

нормальной температуры тела, так и на фоне

длительно держащегося субфебрилитета

(перманентно-пароксизмальный характер)

Пароксизмальное резкое повышение температуры

может возникать изолированно.

Отмечается слабость, снижение

работоспособности.

Вегетативные проявления

свидетельствуют о повышении

активности парасимпатической системы

(низкое АД, потливость, стойкий красный

дермографизм, иногда возвышающийся,

и др.).

При нарастании гипотермии (34℃)

отмечаются спутанность сознания

(прекоматозное состояние), гипоксия;

Дальнейшее понижение температуры

приводит к смерти.

44.

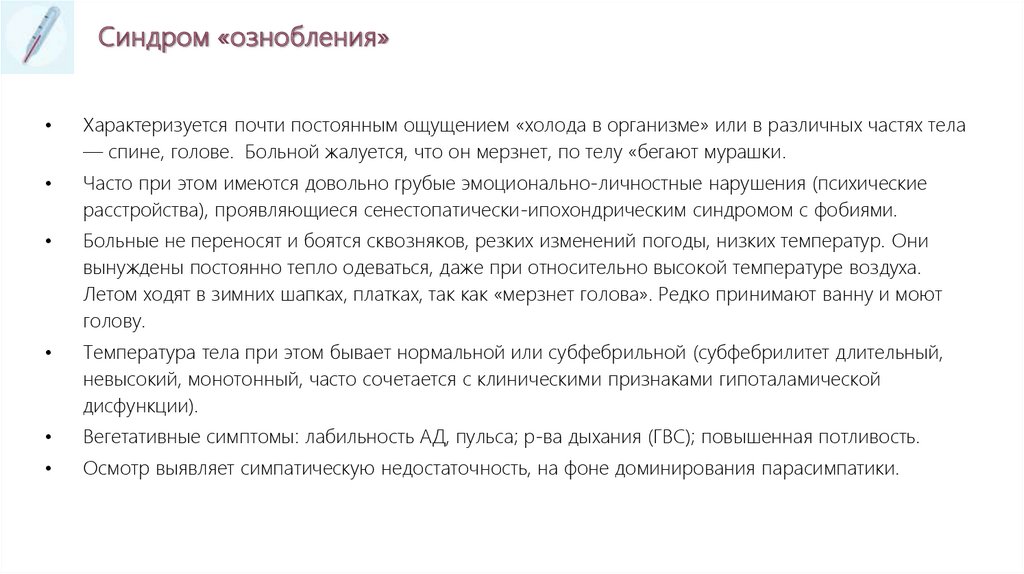

Синдром «ознобления»Характеризуется почти постоянным ощущением «холода в организме» или в различных частях тела

— спине, голове. Больной жалуется, что он мерзнет, по телу «бегают мурашки.

Часто при этом имеются довольно грубые эмоционально-личностные нарушения (психические

расстройства), проявляющиеся сенестопатически-ипохондрическим синдромом с фобиями.

Больные не переносят и боятся сквозняков, резких изменений погоды, низких температур. Они

вынуждены постоянно тепло одеваться, даже при относительно высокой температуре воздуха.

Летом ходят в зимних шапках, платках, так как «мерзнет голова». Редко принимают ванну и моют

голову.

Температура тела при этом бывает нормальной или субфебрильной (субфебрилитет длительный,

невысокий, монотонный, часто сочетается с клиническими признаками гипоталамической

дисфункции).

Вегетативные симптомы: лабильность АД, пульса; р-ва дыхания (ГВС); повышенная потливость.

Осмотр выявляет симпатическую недостаточность, на фоне доминирования парасимпатики.

45.

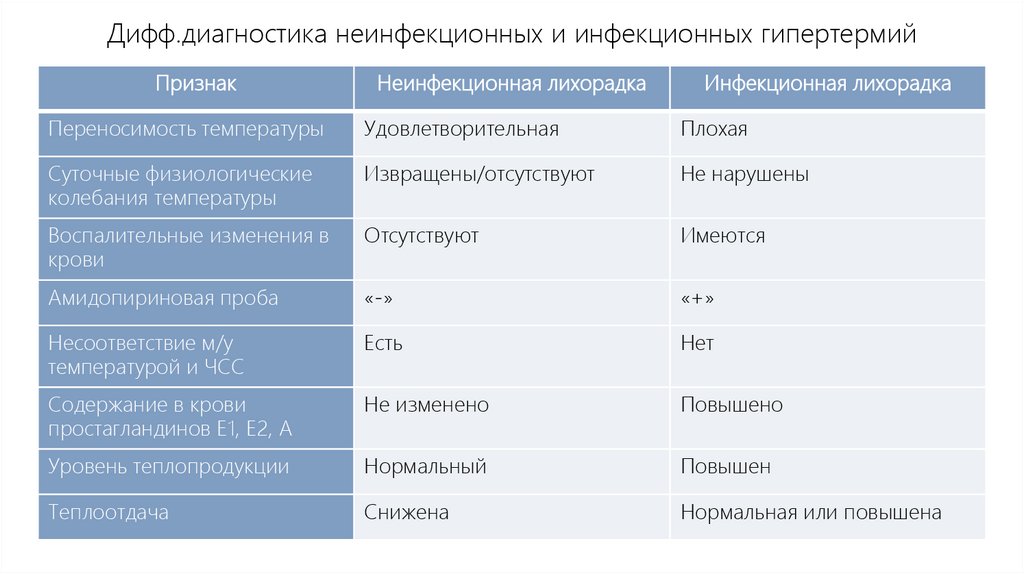

Дифф.диагностика неинфекционных и инфекционных гипертермийПризнак

Неинфекционная лихорадка

Инфекционная лихорадка

Переносимость температуры

Удовлетворительная

Плохая

Суточные физиологические

колебания температуры

Извращены/отсутствуют

Не нарушены

Воспалительные изменения в

крови

Отсутствуют

Имеются

Амидопириновая проба

«-»

«+»

Несоответствие м/у

температурой и ЧСС

Есть

Нет

Содержание в крови

простагландинов Е1, Е2, А

Не изменено

Повышено

Уровень теплопродукции

Нормальный

Повышен

Теплоотдача

Снижена

Нормальная или повышена

46.

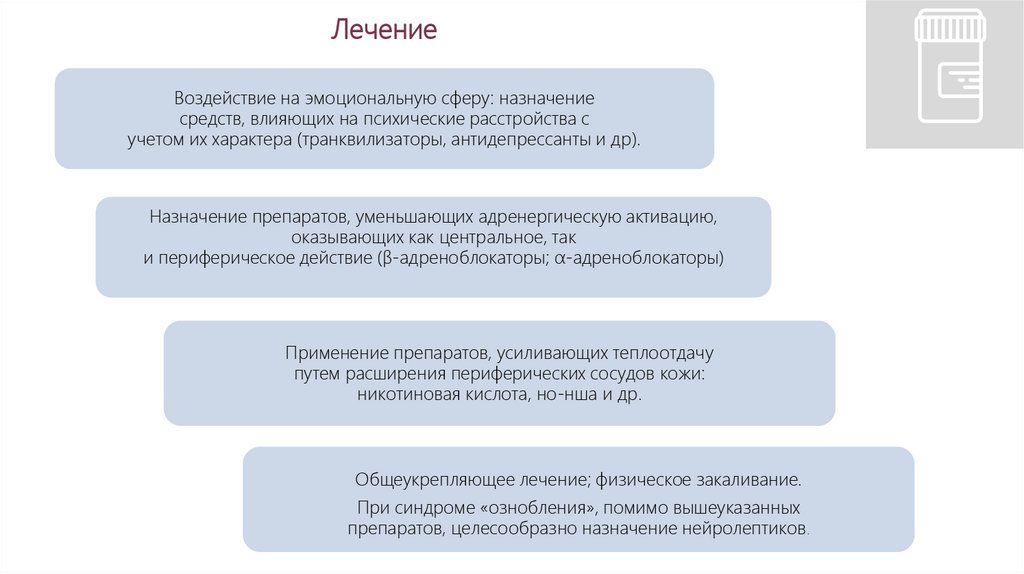

ЛечениеВоздействие на эмоциональную сферу: назначение

средств, влияющих на психические расстройства с

учетом их характера (транквилизаторы, антидепрессанты и др).

Назначение препаратов, уменьшающих адренергическую активацию,

оказывающих как центральное, так

и периферическое действие (β-адреноблокаторы; α-адреноблокаторы)

Применение препаратов, усиливающих теплоотдачу

путем расширения периферических сосудов кожи:

никотиновая кислота, но-нша и др.

Общеукрепляющее лечение; физическое закаливание.

При синдроме «ознобления», помимо вышеуказанных

препаратов, целесообразно назначение нейролептиков.

medicine

medicine