Similar presentations:

Эмбриология. Эмбриональное развитие человека

1.

ЭмбриологияНаука, изучающая закономерности развития

организма

ПОДГОТОВИЛА БИЧИК Е.А.

2.

Эмбриональное развитие человека1)

Оплодотворение (около 24 ч) – соединение двух половых клеток с

формированием одноклеточного организма - зиготы

2)

Дробление (с начала 2 до конца 5 сут) – процесс быстро следующих друг за

другом митотических делений зиготы, в результате чего формируется

многоклеточный организм - бластула

3)

Гаструляция (с начала 6 до 20-21 сут) – процесс направленного перемещения

клеток с формированием многослойного организма - гаструлы

4)

Гисто- и органогенез (с начала 4 до конца 40 нед) – окончательное

формирование органов и тканей

3.

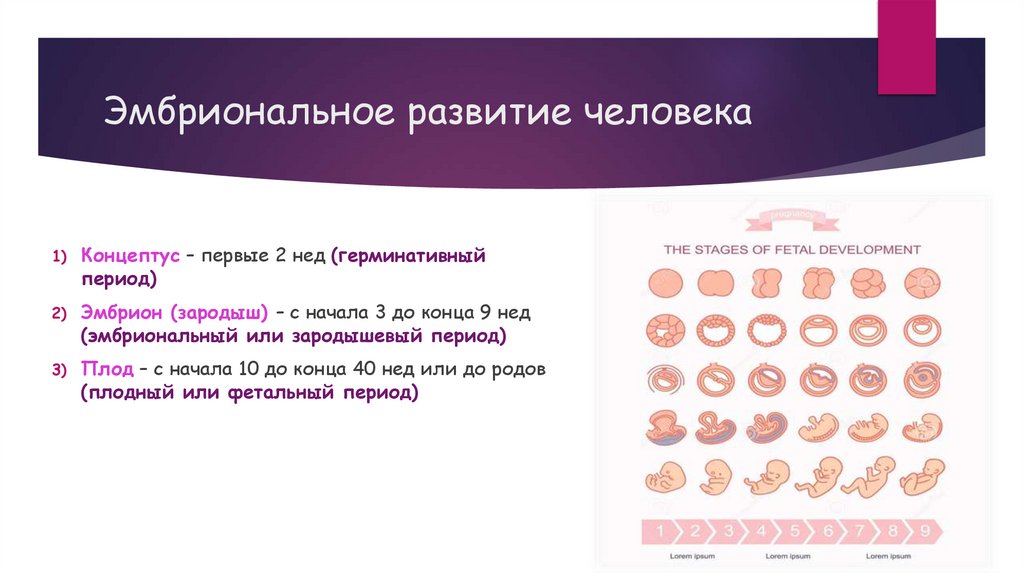

Эмбриональное развитие человека1)

Концептус – первые 2 нед (герминативный

период)

2)

Эмбрион (зародыш) – с начала 3 до конца 9 нед

(эмбриональный или зародышевый период)

3)

Плод – с начала 10 до конца 40 нед или до родов

(плодный или фетальный период)

4.

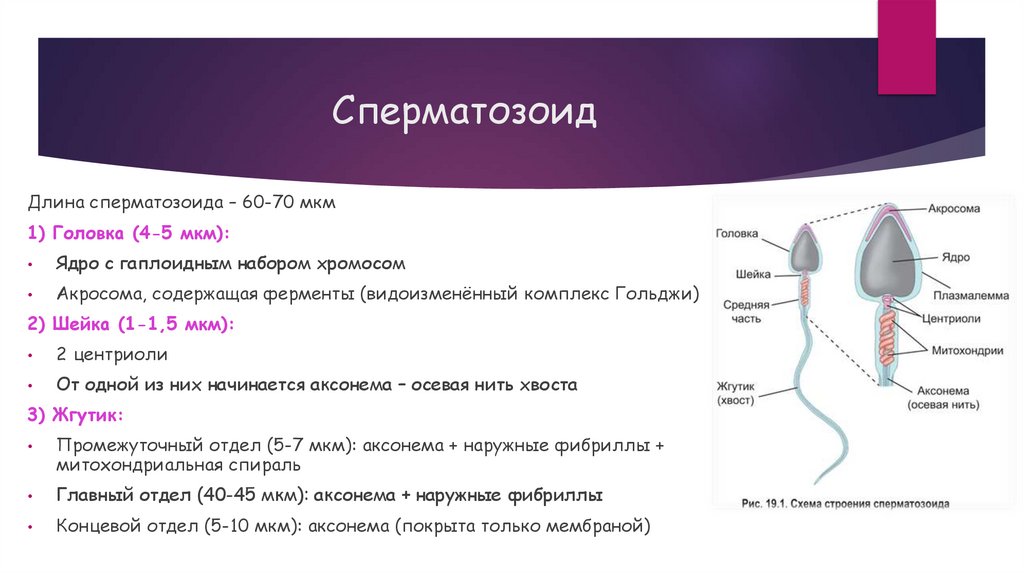

СперматозоидДлина сперматозоида – 60-70 мкм

1) Головка (4-5 мкм):

Ядро с гаплоидным набором хромосом

Акросома, содержащая ферменты (видоизменённый комплекс Гольджи)

2) Шейка (1-1,5 мкм):

2 центриоли

От одной из них начинается аксонема – осевая нить хвоста

3) Жгутик:

Промежуточный отдел (5-7 мкм): аксонема + наружные фибриллы +

митохондриальная спираль

Главный отдел (40-45 мкм): аксонема + наружные фибриллы

Концевой отдел (5-10 мкм): аксонема (покрыта только мембраной)

5.

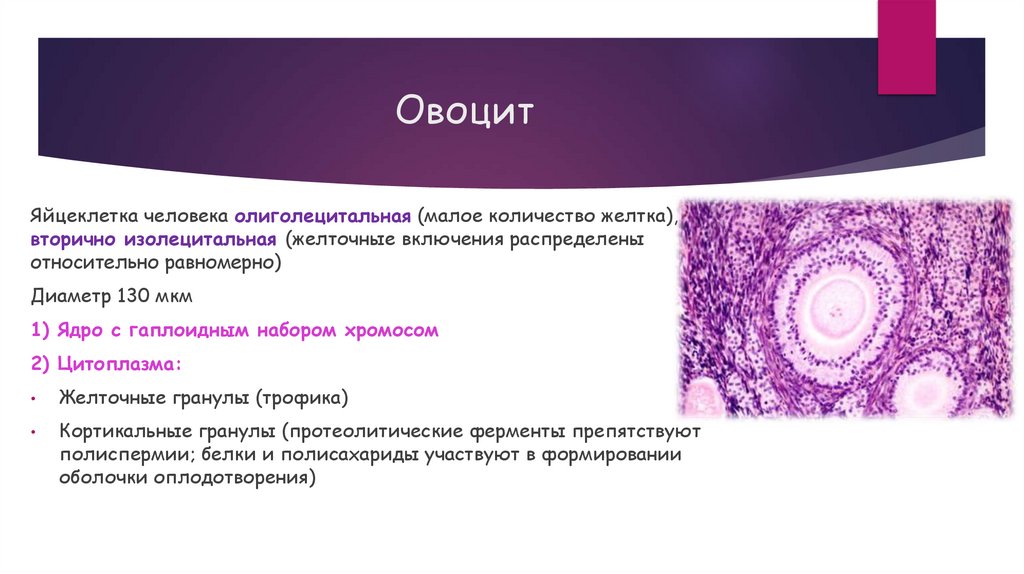

ОвоцитЯйцеклетка человека олиголецитальная (малое количество желтка),

вторично изолецитальная (желточные включения распределены

относительно равномерно)

Диаметр 130 мкм

1) Ядро с гаплоидным набором хромосом

2) Цитоплазма:

Желточные гранулы (трофика)

Кортикальные гранулы (протеолитические ферменты препятствуют

полиспермии; белки и полисахариды участвуют в формировании

оболочки оплодотворения)

6.

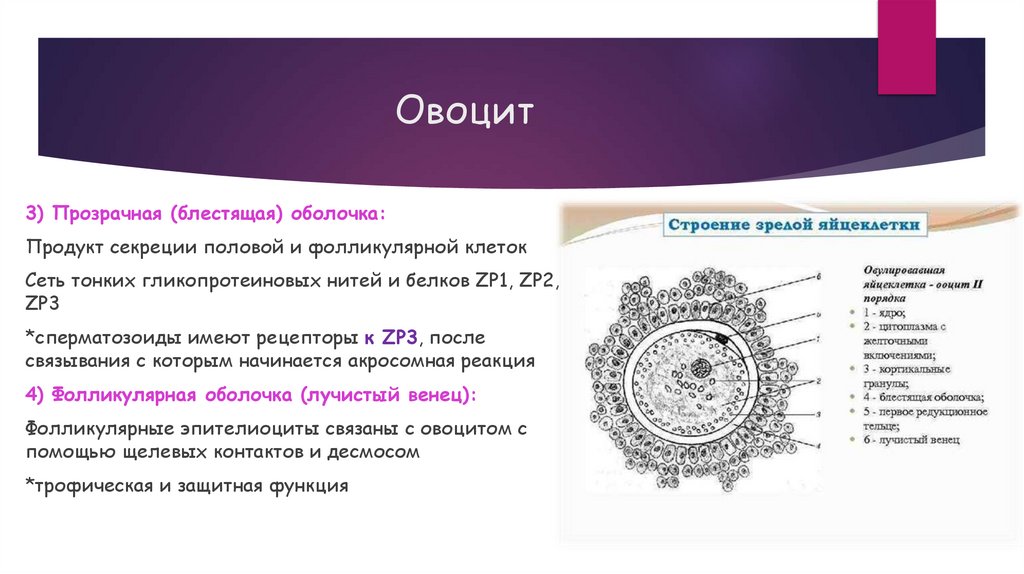

Овоцит3) Прозрачная (блестящая) оболочка:

Продукт секреции половой и фолликулярной клеток

Сеть тонких гликопротеиновых нитей и белков ZP1, ZP2,

ZP3

*сперматозоиды имеют рецепторы к ZP3, после

связывания с которым начинается акросомная реакция

4) Фолликулярная оболочка (лучистый венец):

Фолликулярные эпителиоциты связаны с овоцитом с

помощью щелевых контактов и десмосом

*трофическая и защитная функция

7.

Половые клетки8.

Компоненты эмбриональногоразвития

1) Пролиферация – размножение клеток путём митотического деления; клетки

накапливаются пока не сформируется критическая масса клеток, необходимая для

создания определённых структур

2) Миграция – перемещение клеток и клеточных потоков (начиная с периода

гаструляции):

*сначала клетки мигрируют пассивно (выталкиваются увеличивающимся объёмом

соседних клеток), затем с помощью рецепторов на своей поверхности (позиционная

информация)

3) Адгезия (прилипание) – взаимодействие клеточных поверхностей соседних клеток

или поверхностей клетки и элементов межклеточного матрикса

*комплементарное взаимодействие белков (избирательное узнавание других клеток)

4) Детерминация – выбор и закрепление конкретного пути развития клетки в

результате постепенной экспрессии одних генов и репрессии других

*детерминация клетки незаметна, так как происходит на уровне транскрипции,

процессинга и сплайсинга

9.

Компоненты эмбриональногоразвития

5) Дифференцировка – приобретение клеткой специальных структур и способности выполнять определённые функции на основе прошедшей

детерминации

Заметны изменения в клетке, так как процесс происходит на уровне трансляции и посттрансляционных модификаций; клетка приобретает свои

структурно-функциональные особенности

Оотипическая дифференцировка (протекает в ходе оплодотворения; сегрегация цитоплазмы яйцеклетки приводит к возникновению различий

между отдельными участками зиготы)

Бластомерная дифференцировка (процесс формирования разнородных бластомеров; формируются из разных по свойствам локусов зиготы +

межклеточные взаимодействия)

Зачатковая дифференцировка (во время гаструляции путем межклеточных взаимодействий; индукция – влияние микроокружения (прилегающие

клетки), которое приводит к репрессии или экспрессии генов, компетентных реагировать на данные факторы)

Тканевая дифференцировка (в ходе органо- и гистогенеза путем межклеточных и индукционных взаимодействий между клеточными группами,

принадлежащими разным зародышевым структурам; ближние и дальние тканевые взаимодействия)

6) Рост клеток (увеличение массы и размеров структуры за счет пролиферации клеток или возрастания их объёма)

7) Гибель клеток (апоптоз)

10.

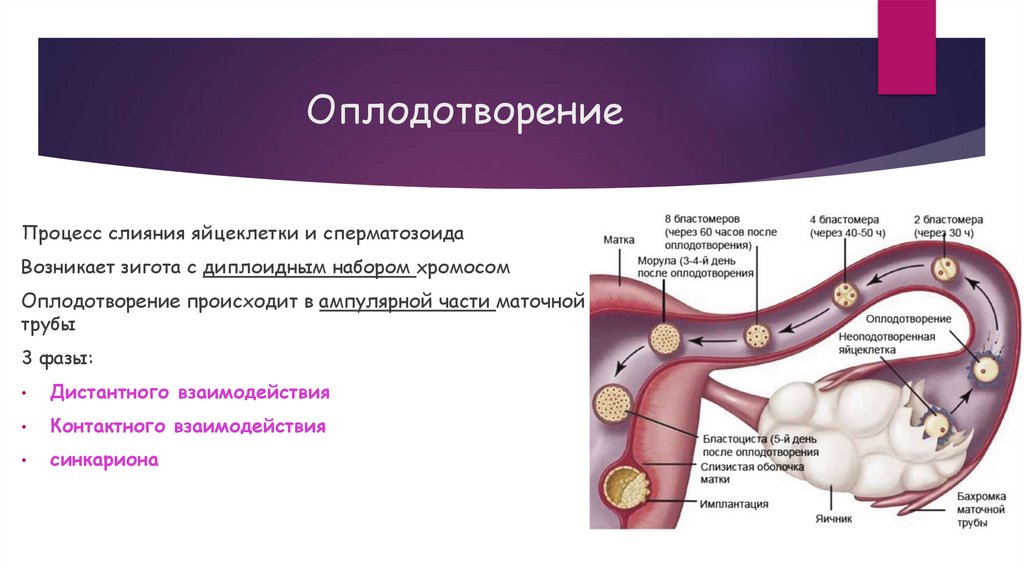

ОплодотворениеПроцесс слияния яйцеклетки и сперматозоида

Возникает зигота с диплоидным набором хромосом

Оплодотворение происходит в ампулярной части маточной

трубы

3 фазы:

Дистантного взаимодействия

Контактного взаимодействия

синкариона

11.

Фаза дистантного взаимодействияЦель – обеспечение встречи гамет

1) Хемотаксис – направленное движение сперматозоида по градиенту

концентрации веществ, выделяемых овоцитом

*Вещества, которые активируют или подавляют движение сперматозоидов –

гамоны

2) Положительный реотаксис – движение сперматозоида против тока

секрета в половых путях

3) Капацитация – удаление с поверхности сперматозоида соединений,

блокирующих рецепторы к ZP белкам прозрачной оболочки

12.

Фаза контактного взаимодействияЦель – удаление оболочек овоцита

1) Денудация овоцита:

секрет эпителия яйцеводов и ферменты сперматозоидов разрушают межклеточные

контакты фолликулярных клеток - биения жгутиков сперматозоидов раскручивают

яйцеклетку - удаление уже не связанных между собой фолликулярных клеток

2) Акросомная реакция – взаимодействие рецепторов сперматозоида с ZP белками

прозрачной оболочки:

слияние плазмолеммы сперматозоида с мембраной акросомы – выход ферментов

акросомы – расщепление прозрачной оболочки

3) Кортикальная реакция:

контакт мембран овоцита и сперматозоида – экзоцитоз кортикальных гранул –

протеолитические ферменты разрушают ZP белки прозрачной оболочки (блокирует

полиспермию) + выделенные полисахариды и белки видоизменяют прозрачную

оболочку (оболочка оплодотворения)

13.

Фаза контактного взаимодействия14.

Фаза синкарионаЦель – формирование и сближение пронуклеусов гамет

В результате слияния двух пронуклеусов формируется зигота

15.

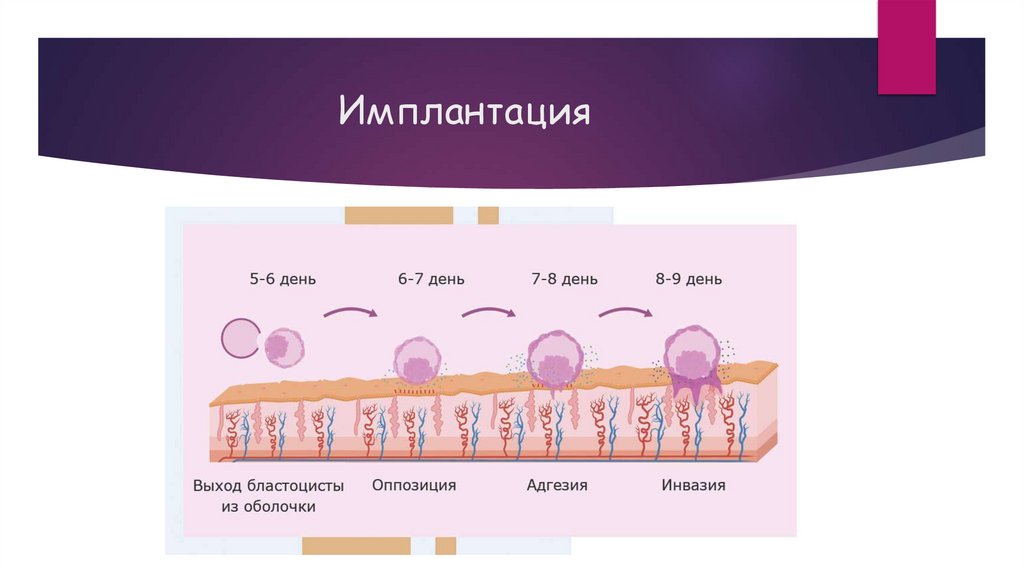

ДроблениеМногократные митотические деления зиготы – зародыш становится

многоклеточным (бластула)

Дробление у человека полное, неравномерное, асинхронное

Начинается на 2 сутки в маточной трубе

На 3 сутки – морула (12-16 бластомеров)

На 4 сутки выходит в полость матки

5-6 сутки находится в свободном состоянии в полости матки

На 6 сутки разрушается оболочка оплодотворения

16.

ДроблениеНа 4 сутки образуется полость (бластоцель)

Внутренняя клеточная масса (тёмные, крупные,

медленно делящиеся клетки) – эмбриобласт

Периферические клетки (светлые, мелкие,

быстро делящиеся) – трофобласт

17.

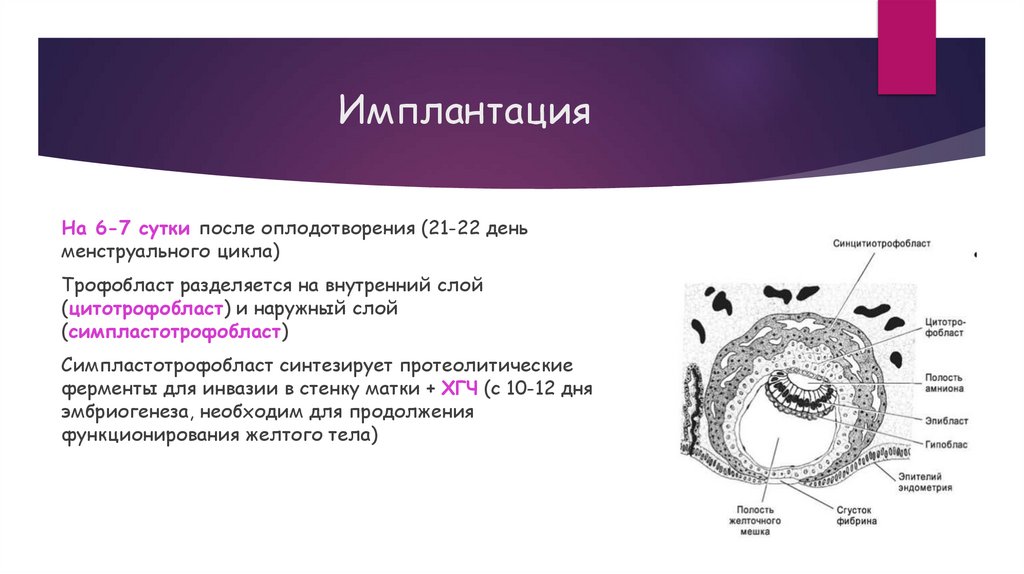

ИмплантацияНа 6-7 сутки после оплодотворения (21-22 день

менструального цикла)

Трофобласт разделяется на внутренний слой

(цитотрофобласт) и наружный слой

(симпластотрофобласт)

Симпластотрофобласт синтезирует протеолитические

ферменты для инвазии в стенку матки + ХГЧ (с 10-12 дня

эмбриогенеза, необходим для продолжения

функционирования желтого тела)

18.

Имплантация1)

Фаза противостояния: бластоциста находится во взвешенном состоянии у

места будущей имплантации, обмен сигнальными молекулами (оценка

готовности трофобласта и эпителия матки)

2)

Фаза прикрепления: трофобласт прикрепляется к стенке матки и

дифференцируется на ЦТБ и СТБ

3)

Фаза инвазии: СТБ выделяет протеолитические ферменты, разрушающие

эпителий, соединительную ткань, стенки сосудов слизистой оболочки

матки

До 7 сут концептус питается собственными продуктами (аутотрофное

питание)

С 7 до 14 сут трофобласт доставляет клеткам эмбриобласта питательные

вещества из разрушенных материнских тканей (гистиотрофное питание)

19.

Имплантация20.

ГаструляцияГаструляция – период эмбрионального развития, при котором происходит

размножение, рост, перемещение и дифференцировка отдельных клеток,

обширных клеточных пластов и формируются зародышевые листки и

зачатки органов

*раннее формирование внезародышевых органов

2 этапа: ранний (6-13 сут) и поздний (14-21 сут)

21.

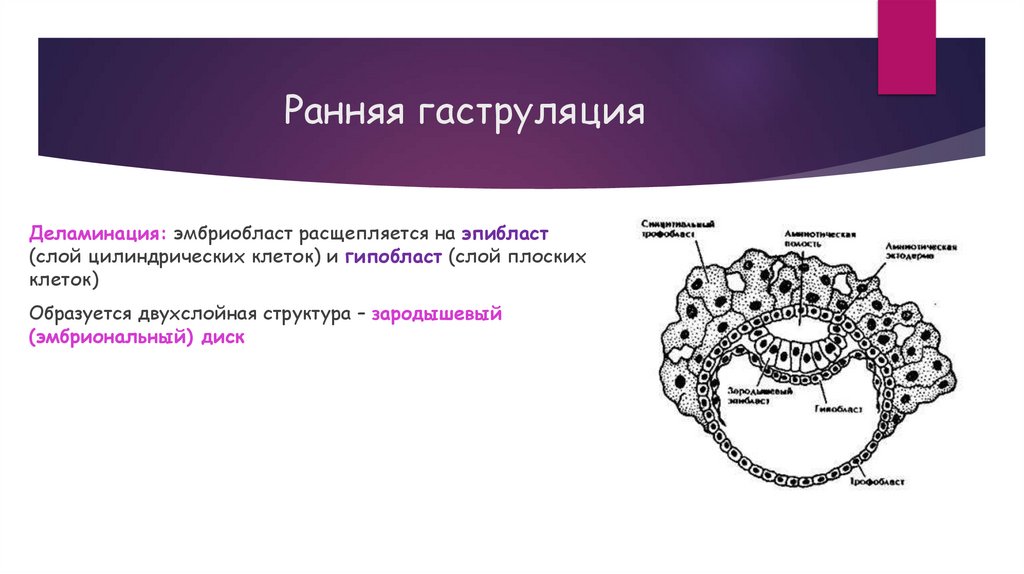

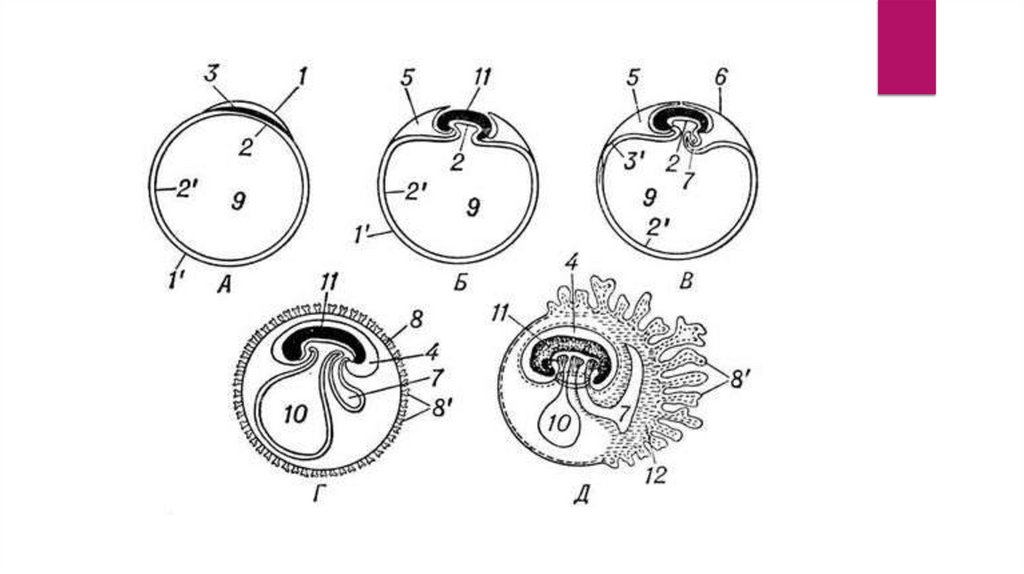

Ранняя гаструляцияДеламинация: эмбриобласт расщепляется на эпибласт

(слой цилиндрических клеток) и гипобласт (слой плоских

клеток)

Образуется двухслойная структура – зародышевый

(эмбриональный) диск

22.

Поздняя гаструляцияМиграция: периферические клетки эпибласта

перемещаются к заднему концу, затем

разворачиваются и движутся по срединной линии к

центру эпибласта (формируется первичная полоска),

на переднем конце первичной полоски формируется

утолщение (первичный узелок)

23.

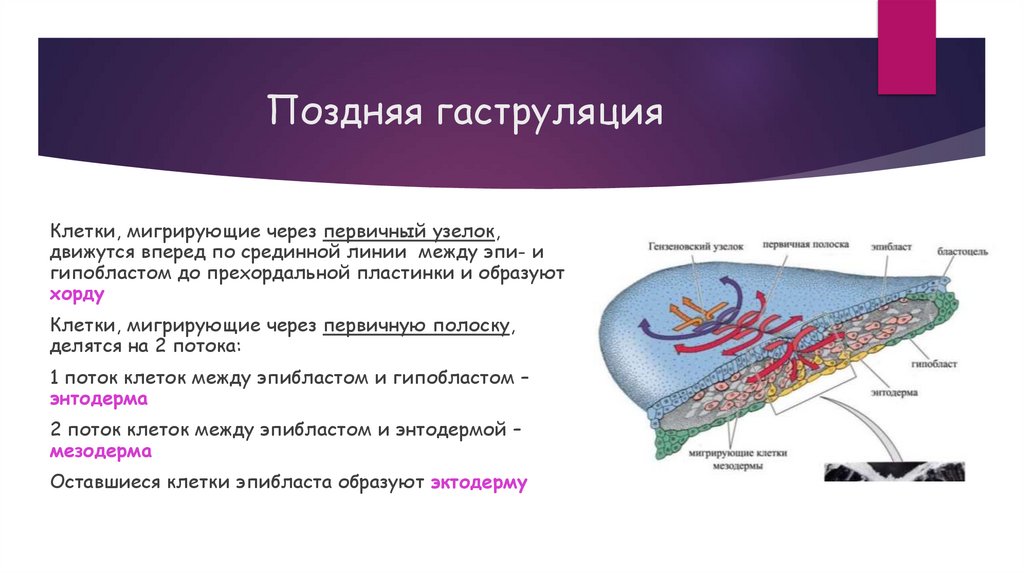

Поздняя гаструляцияКлетки, мигрирующие через первичный узелок,

движутся вперед по срединной линии между эпи- и

гипобластом до прехордальной пластинки и образуют

хорду

Клетки, мигрирующие через первичную полоску,

делятся на 2 потока:

1 поток клеток между эпибластом и гипобластом –

энтодерма

2 поток клеток между эпибластом и энтодермой –

мезодерма

Оставшиеся клетки эпибласта образуют эктодерму

24.

Поздняя гаструляция16-21 сутки в результате индуцирующего действия хорды

формируется нервная трубка из нейроэктодермы

20-21 сутки формирование кишечной трубки в результате

подворачивания боковых краёв зародышевого диска

25.

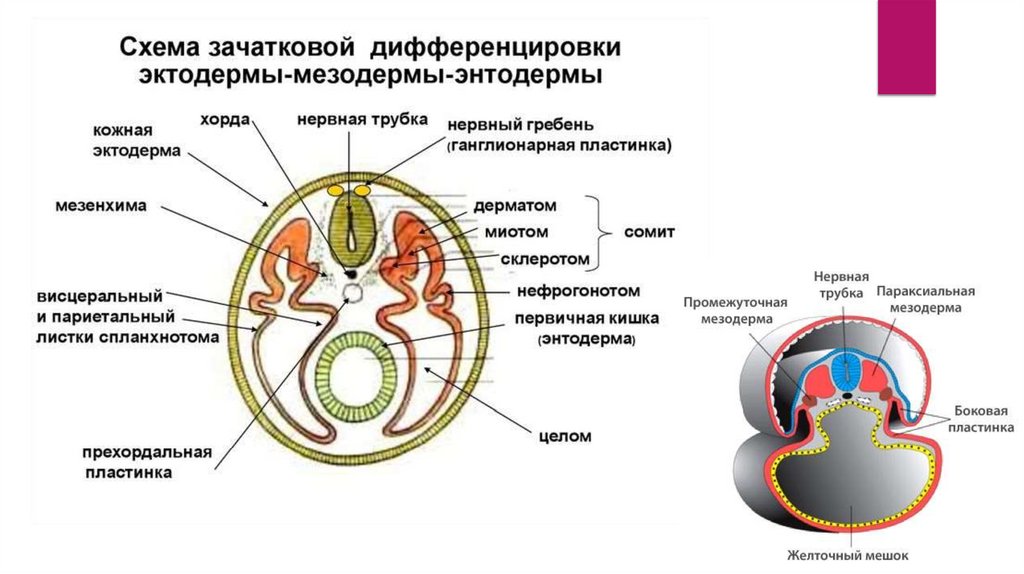

ГаструляцияК окончанию гаструляции формируется организм состоящий:

Из трех зародышевых листков (экто-, мезо- и энтодермы; их источник –

эпибласт)

Трех осевых зачатков органов (хорды, нервной и кишечной трубок)

Внезародышевых органов (амнион, желточный мешок, аллантоис,

хорион)

26.

Дифференцировка эктодермыНейроэктодерма

1)

Нервная трубка (ЦНС, эпифиз, задняя

доля гипофиза, сетчатка, нейроны

органа обоняния)

2)

Нервный гребень (спинальные и

вегетативные ганглии,

периферические нервы, мозговое

вещество надпочечников,

хромаффинная ткань, пигментные

клетки)

Покровная эктодерма

1)

Кожная эктодерма (эпидермис,

волосы, ногти, эпителий желез,

эпителий преддверия ротовой

полости, анального отдела прямой

кишки, эмаль зубов, переходный,

влагалищный эпителий)

2)

Эктодермальные плакоды (хрусталик

глаза, слуховой пузырёк)

27.

Прехордальная пластинкаЭпителий органов ротовой полости и ее желез,

глотки пищевода и его желез

Эпителий передней доли гипофиза

Эпителий трахеи, бронхов, альвеол

Эпителий барабанной полости, евстахиевой

трубы, щитовидной, паращитовидной,

вилочковой желез

28.

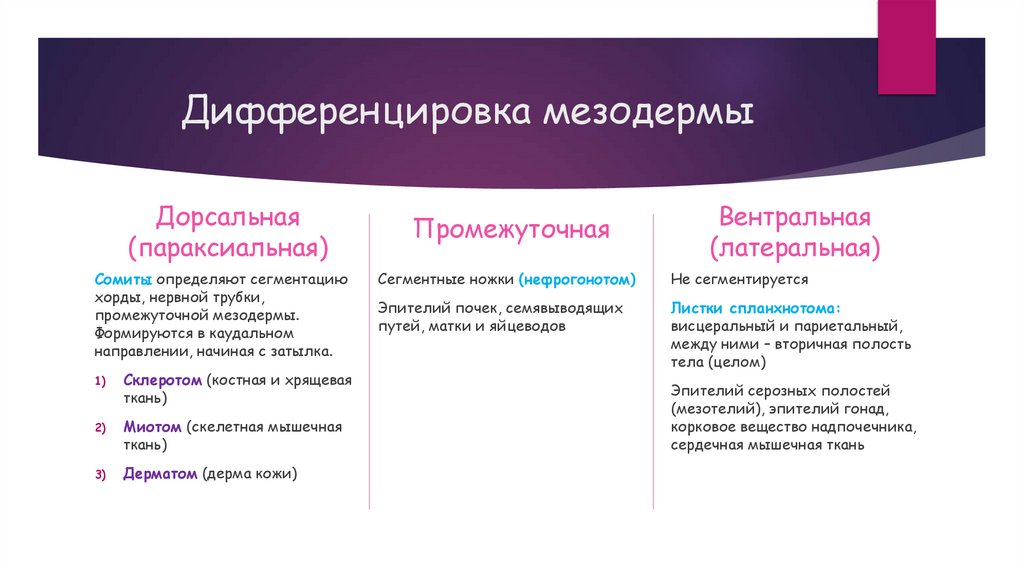

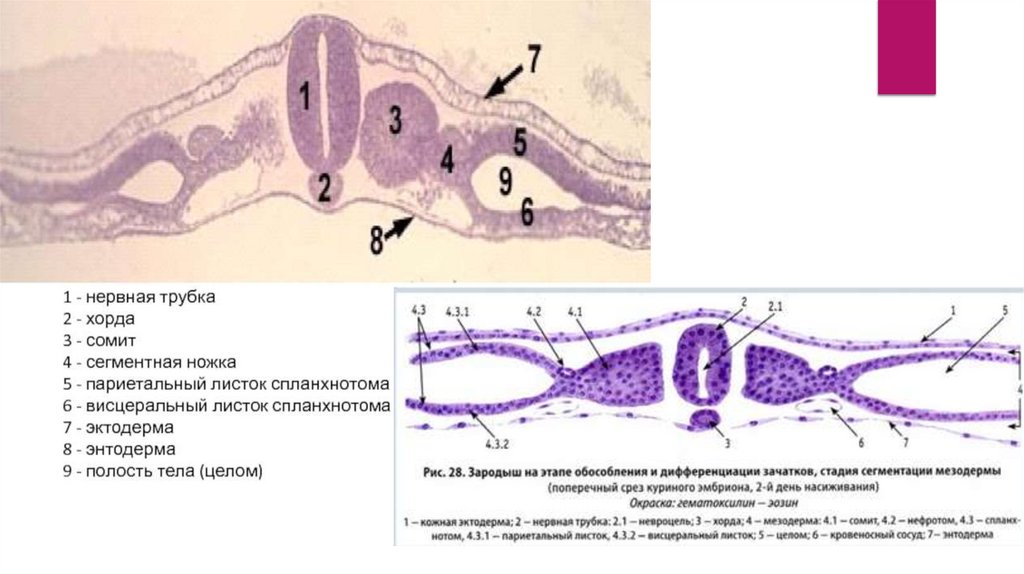

Дифференцировка мезодермыДорсальная

(параксиальная)

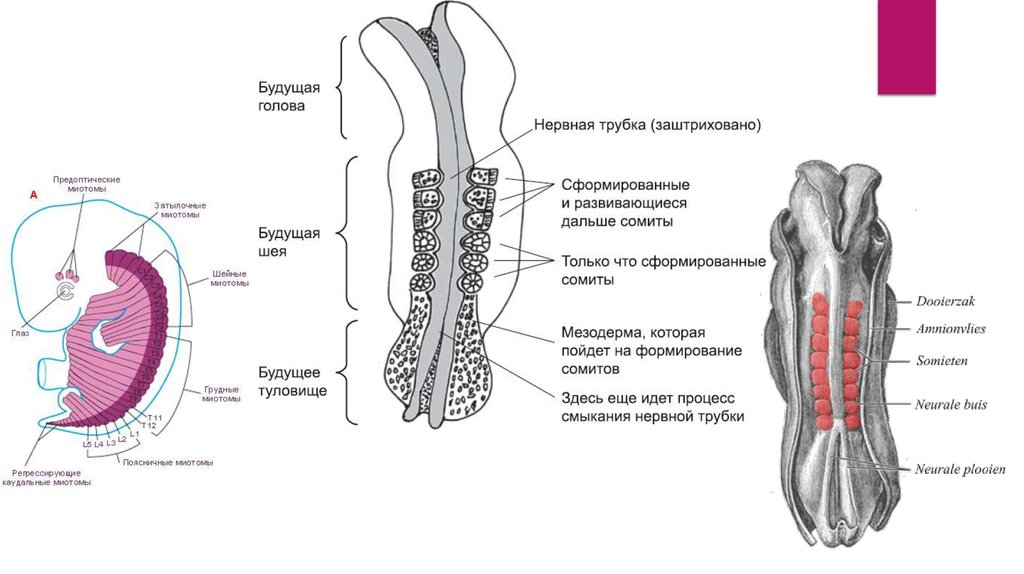

Сомиты определяют сегментацию

хорды, нервной трубки,

промежуточной мезодермы.

Формируются в каудальном

направлении, начиная с затылка.

1)

Склеротом (костная и хрящевая

ткань)

2)

Миотом (скелетная мышечная

ткань)

3)

Дерматом (дерма кожи)

Промежуточная

Вентральная

(латеральная)

Сегментные ножки (нефрогонотом)

Не сегментируется

Эпителий почек, семявыводящих

путей, матки и яйцеводов

Листки спланхнотома:

висцеральный и париетальный,

между ними – вторичная полость

тела (целом)

Эпителий серозных полостей

(мезотелий), эпителий гонад,

корковое вещество надпочечника,

сердечная мышечная ткань

29.

30.

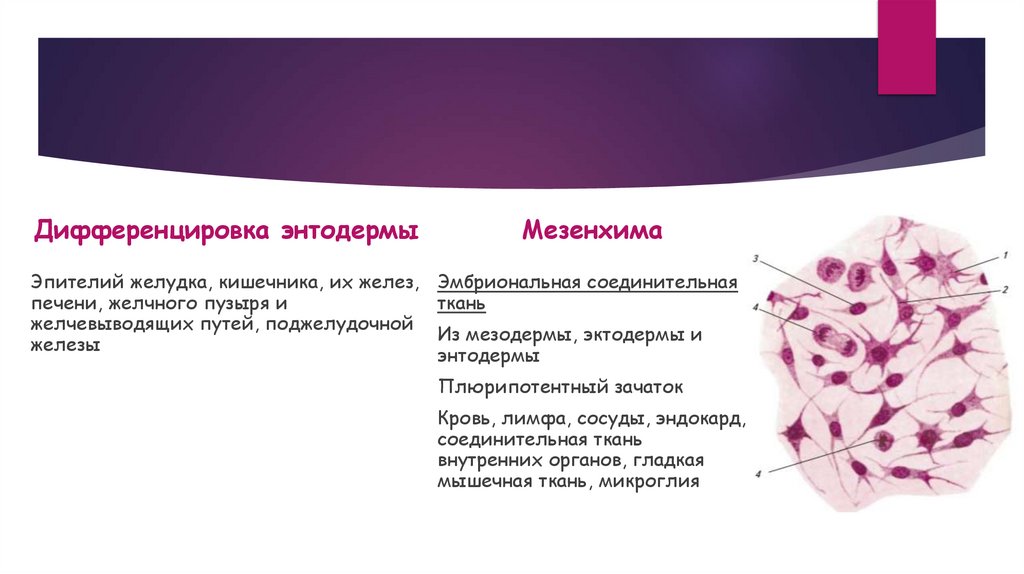

Дифференцировка энтодермыМезенхима

Эпителий желудка, кишечника, их желез, Эмбриональная соединительная

печени, желчного пузыря и

ткань

желчевыводящих путей, поджелудочной

Из мезодермы, эктодермы и

железы

энтодермы

Плюрипотентный зачаток

Кровь, лимфа, сосуды, эндокард,

соединительная ткань

внутренних органов, гладкая

мышечная ткань, микроглия

31.

32.

33.

Гистогенез и органогенезПроцессы гистогенеза и органогенеза идут одновременно, либо гистогенез

следует за органогенезом

Начинаются эти процессы еще в периоде гаструляции (3 неделя)

34.

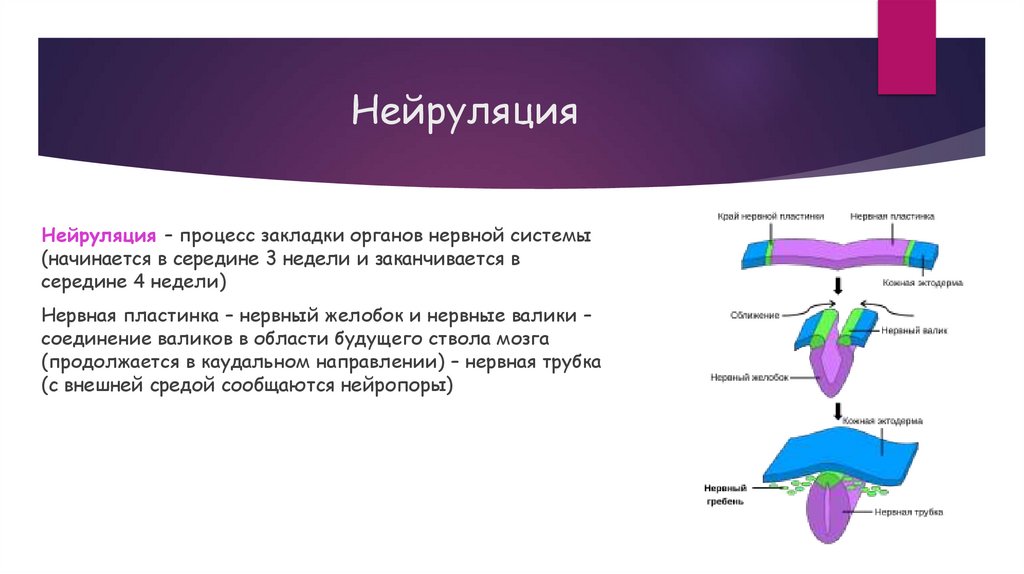

НейруляцияНейруляция – процесс закладки органов нервной системы

(начинается в середине 3 недели и заканчивается в

середине 4 недели)

Нервная пластинка – нервный желобок и нервные валики –

соединение валиков в области будущего ствола мозга

(продолжается в каудальном направлении) – нервная трубка

(с внешней средой сообщаются нейропоры)

35.

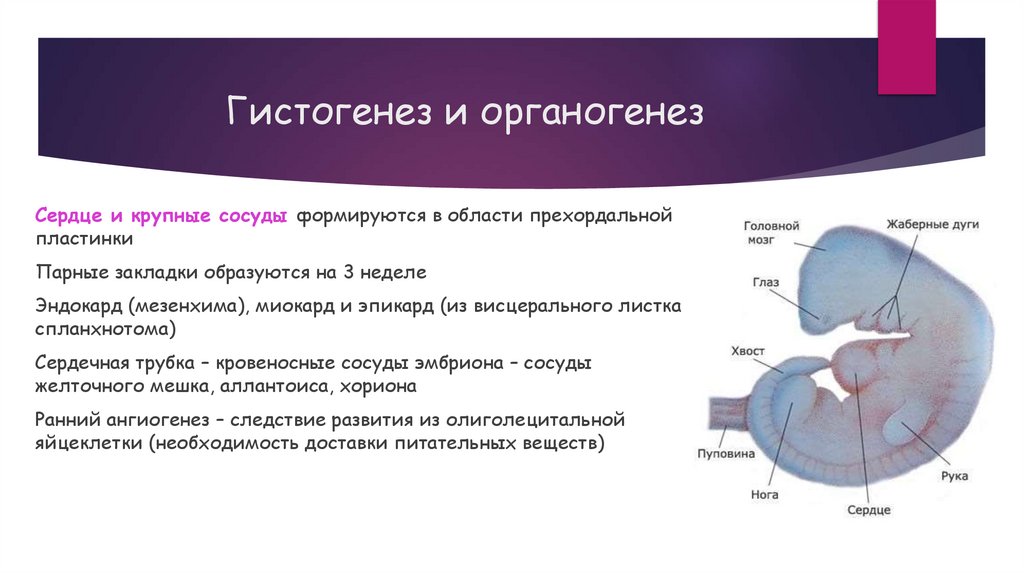

Гистогенез и органогенезСердце и крупные сосуды формируются в области прехордальной

пластинки

Парные закладки образуются на 3 неделе

Эндокард (мезенхима), миокард и эпикард (из висцерального листка

спланхнотома)

Сердечная трубка – кровеносные сосуды эмбриона – сосуды

желточного мешка, аллантоиса, хориона

Ранний ангиогенез – следствие развития из олиголецитальной

яйцеклетки (необходимость доставки питательных веществ)

36.

Гистогенез и органогенезНаиболее интенсивно процессы гисто- и органогенеза протекают на 4-8

неделях развития (2 месяц эмбриогенеза)

Пищеварительной системы – на 4 нед

Органов кроветворения – на 4-5 нед

Дыхательной системы, органов мочеполовой системы – на 5 нед

Эндокринных желез – на 5-6 нед

37.

38.

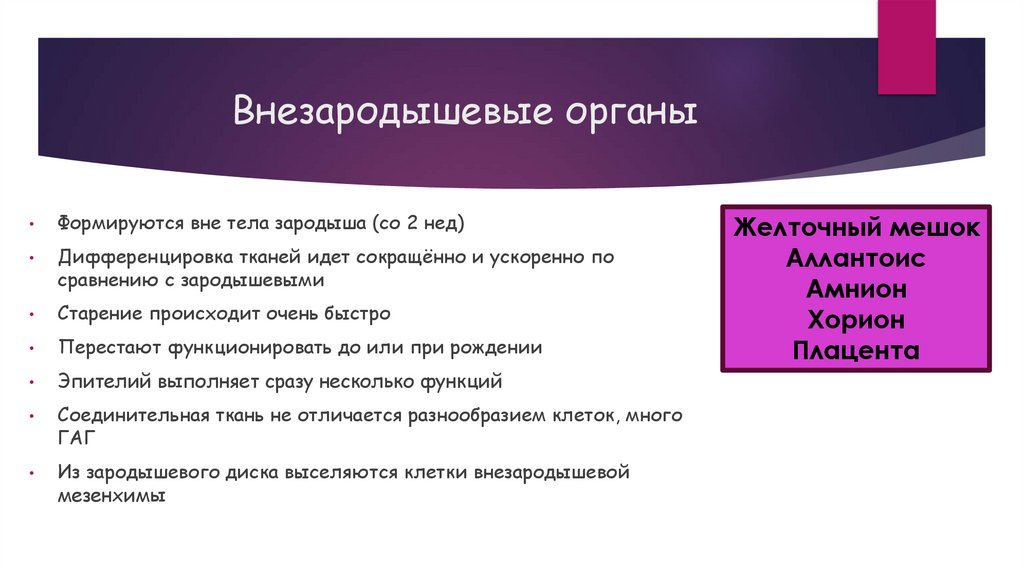

Внезародышевые органыФормируются вне тела зародыша (со 2 нед)

Дифференцировка тканей идет сокращённо и ускоренно по

сравнению с зародышевыми

Старение происходит очень быстро

Перестают функционировать до или при рождении

Эпителий выполняет сразу несколько функций

Соединительная ткань не отличается разнообразием клеток, много

ГАГ

Из зародышевого диска выселяются клетки внезародышевой

мезенхимы

Желточный мешок

Аллантоис

Амнион

Хорион

Плацента

39.

40.

41.

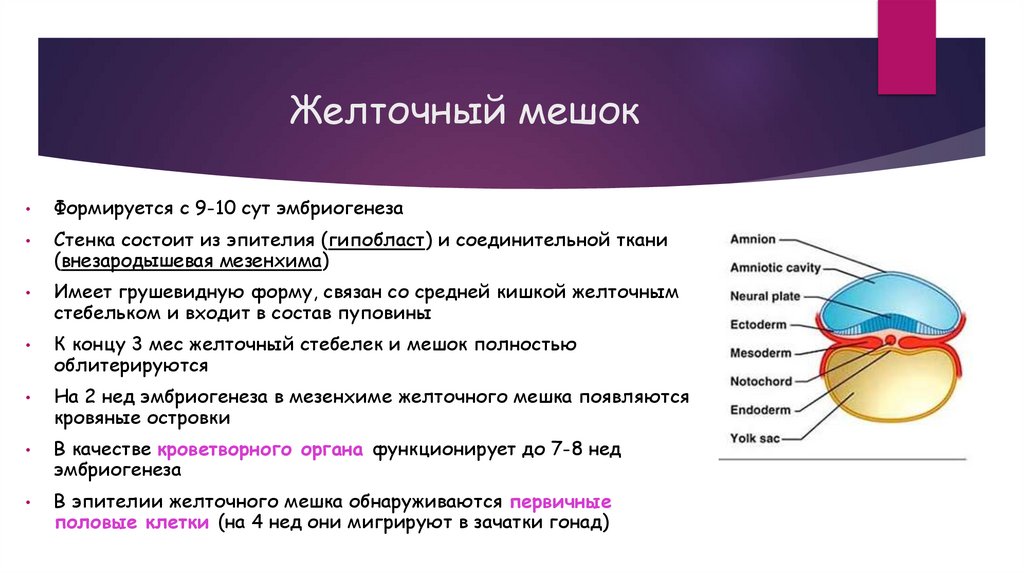

Желточный мешокФормируется с 9-10 сут эмбриогенеза

Стенка состоит из эпителия (гипобласт) и соединительной ткани

(внезародышевая мезенхима)

Имеет грушевидную форму, связан со средней кишкой желточным

стебельком и входит в состав пуповины

К концу 3 мес желточный стебелек и мешок полностью

облитерируются

На 2 нед эмбриогенеза в мезенхиме желточного мешка появляются

кровяные островки

В качестве кроветворного органа функционирует до 7-8 нед

эмбриогенеза

В эпителии желточного мешка обнаруживаются первичные

половые клетки (на 4 нед они мигрируют в зачатки гонад)

42.

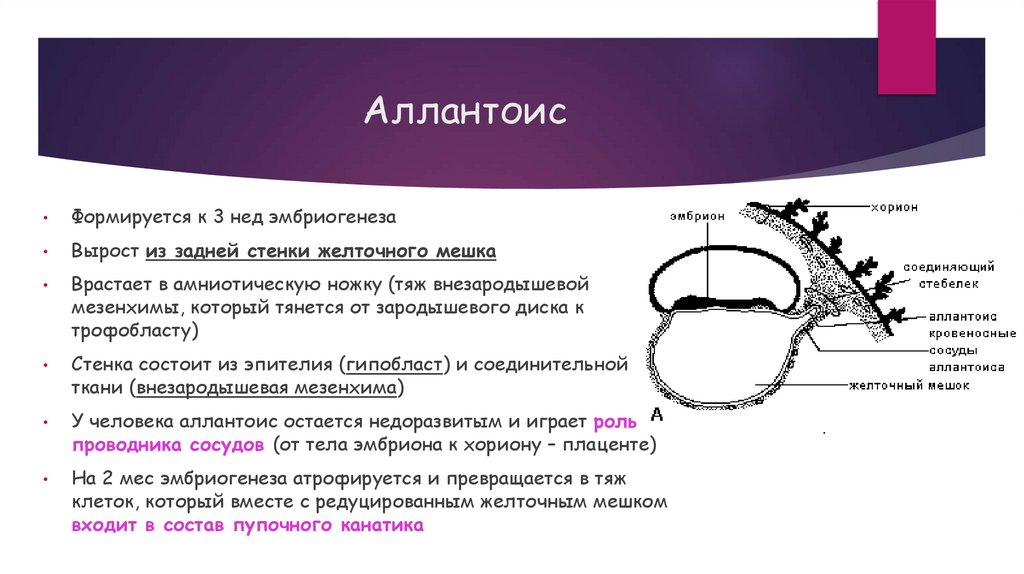

АллантоисФормируется к 3 нед эмбриогенеза

Вырост из задней стенки желточного мешка

Врастает в амниотическую ножку (тяж внезародышевой

мезенхимы, который тянется от зародышевого диска к

трофобласту)

Стенка состоит из эпителия (гипобласт) и соединительной

ткани (внезародышевая мезенхима)

У человека аллантоис остается недоразвитым и играет роль

проводника сосудов (от тела эмбриона к хориону – плаценте)

На 2 мес эмбриогенеза атрофируется и превращается в тяж

клеток, который вместе с редуцированным желточным мешком

входит в состав пупочного канатика

43.

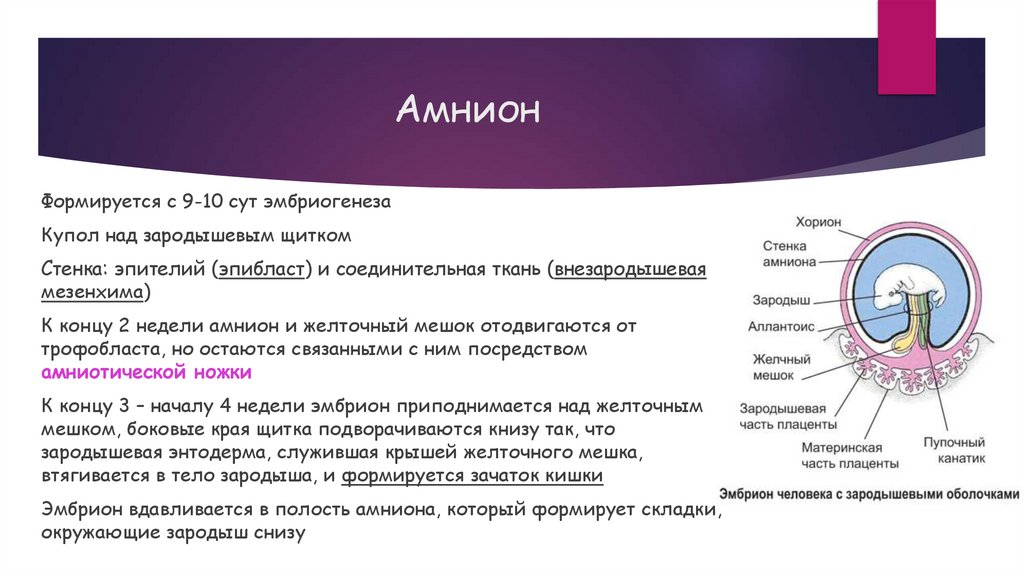

АмнионФормируется с 9-10 сут эмбриогенеза

Купол над зародышевым щитком

Стенка: эпителий (эпибласт) и соединительная ткань (внезародышевая

мезенхима)

К концу 2 недели амнион и желточный мешок отодвигаются от

трофобласта, но остаются связанными с ним посредством

амниотической ножки

К концу 3 – началу 4 недели эмбрион приподнимается над желточным

мешком, боковые края щитка подворачиваются книзу так, что

зародышевая энтодерма, служившая крышей желточного мешка,

втягивается в тело зародыша, и формируется зачаток кишки

Эмбрион вдавливается в полость амниона, который формирует складки,

окружающие зародыш снизу

44.

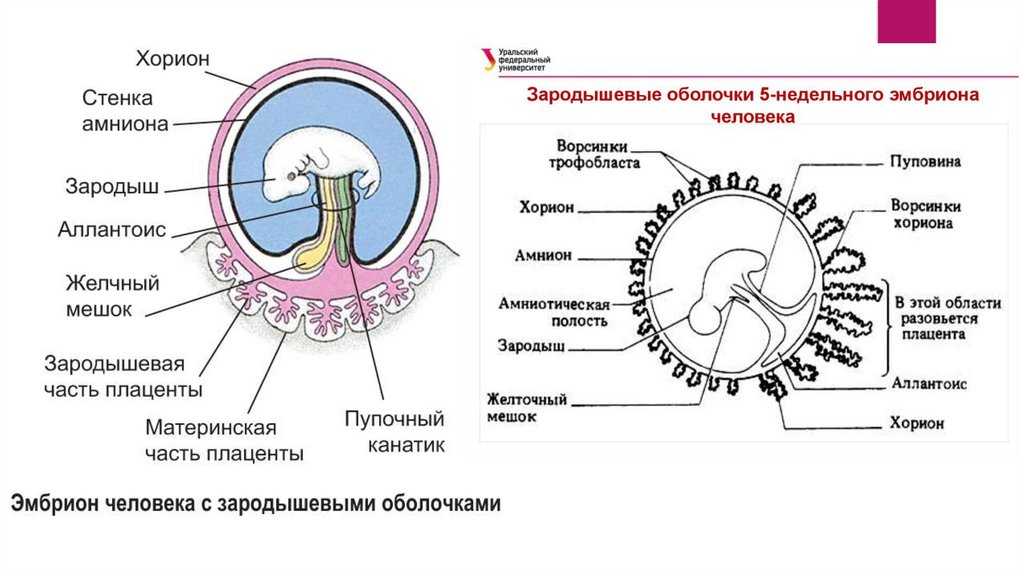

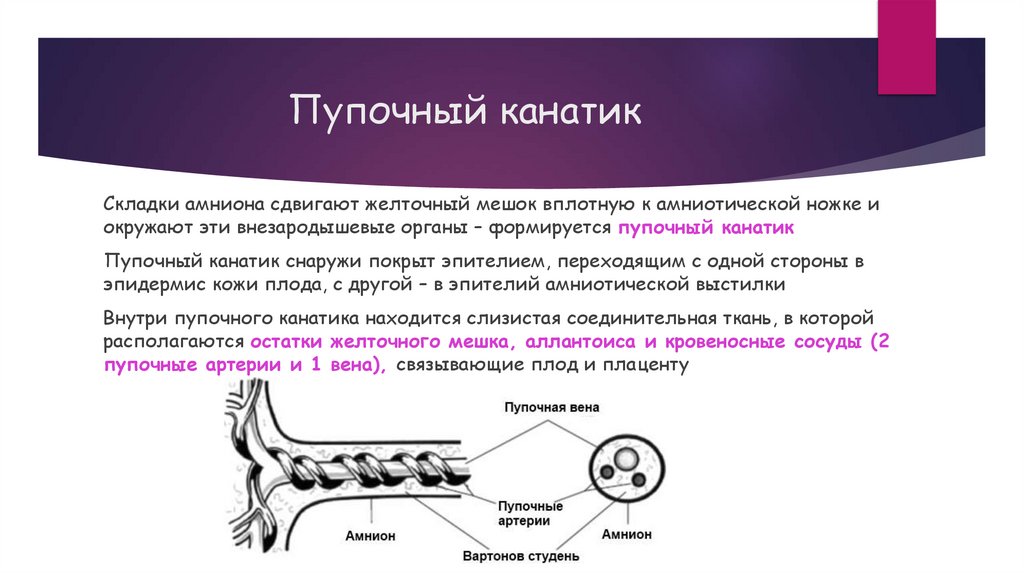

Пупочный канатикСкладки амниона сдвигают желточный мешок вплотную к амниотической ножке и

окружают эти внезародышевые органы – формируется пупочный канатик

Пупочный канатик снаружи покрыт эпителием, переходящим с одной стороны в

эпидермис кожи плода, с другой – в эпителий амниотической выстилки

Внутри пупочного канатика находится слизистая соединительная ткань, в которой

располагаются остатки желточного мешка, аллантоиса и кровеносные сосуды (2

пупочные артерии и 1 вена), связывающие плод и плаценту

45.

46.

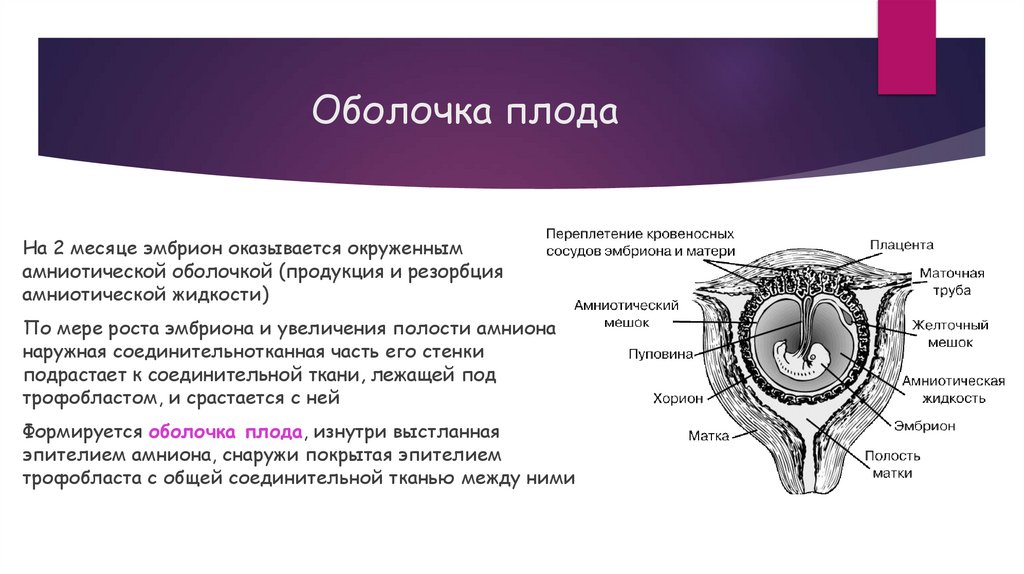

Оболочка плодаНа 2 месяце эмбрион оказывается окруженным

амниотической оболочкой (продукция и резорбция

амниотической жидкости)

По мере роста эмбриона и увеличения полости амниона

наружная соединительнотканная часть его стенки

подрастает к соединительной ткани, лежащей под

трофобластом, и срастается с ней

Формируется оболочка плода, изнутри выстланная

эпителием амниона, снаружи покрытая эпителием

трофобласта с общей соединительной тканью между ними

47.

Околоплодные водыКоллоидный раствор сложного биохимического состава,

который полностью обновляется за 3 ч

99% вода, также есть органические и неорганические

соединения, эпителиальные клетки с поверхности кожи

Источники: эпителий амниона, продукты диффузии из

интерстиция плаценты, продукты секреции дыхательных

путей плода, моча плода (фильтрат плазмы)

Пути удаления: резорбция эпителием амниона и

заглатывание плодом

48.

Околоплодные водыЗначение амниотической жидкости:

Смягчает внешние воздействия на плод

Обеспечивает симметричный рост эмбриона и плода и предотвращает

прирастание амниона к коже плода

Создает условия для двигательной активности плода

Служит барьером для инфекций

Способствует формообразовательным процессам при развитии легких,

ротовой полости и пищеварительной системы плода

Участвует в поддержании постоянной температуры, гомеостаза жидкости и

электролитов

49.

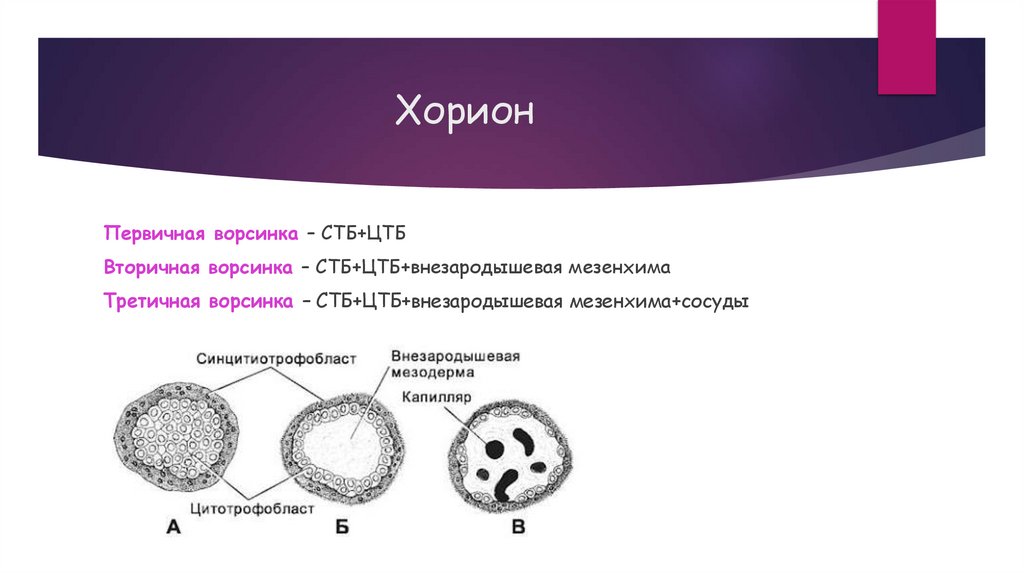

ХорионПервичная ворсинка – СТБ+ЦТБ

Вторичная ворсинка – СТБ+ЦТБ+внезародышевая мезенхима

Третичная ворсинка – СТБ+ЦТБ+внезародышевая мезенхима+сосуды

50.

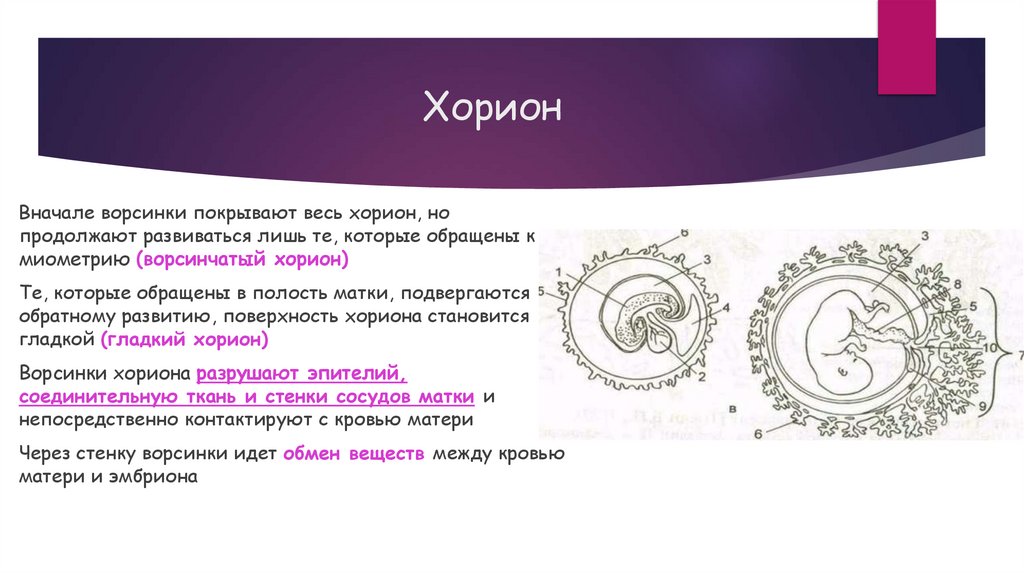

ХорионВначале ворсинки покрывают весь хорион, но

продолжают развиваться лишь те, которые обращены к

миометрию (ворсинчатый хорион)

Те, которые обращены в полость матки, подвергаются

обратному развитию, поверхность хориона становится

гладкой (гладкий хорион)

Ворсинки хориона разрушают эпителий,

соединительную ткань и стенки сосудов матки и

непосредственно контактируют с кровью матери

Через стенку ворсинки идет обмен веществ между кровью

матери и эмбриона

51.

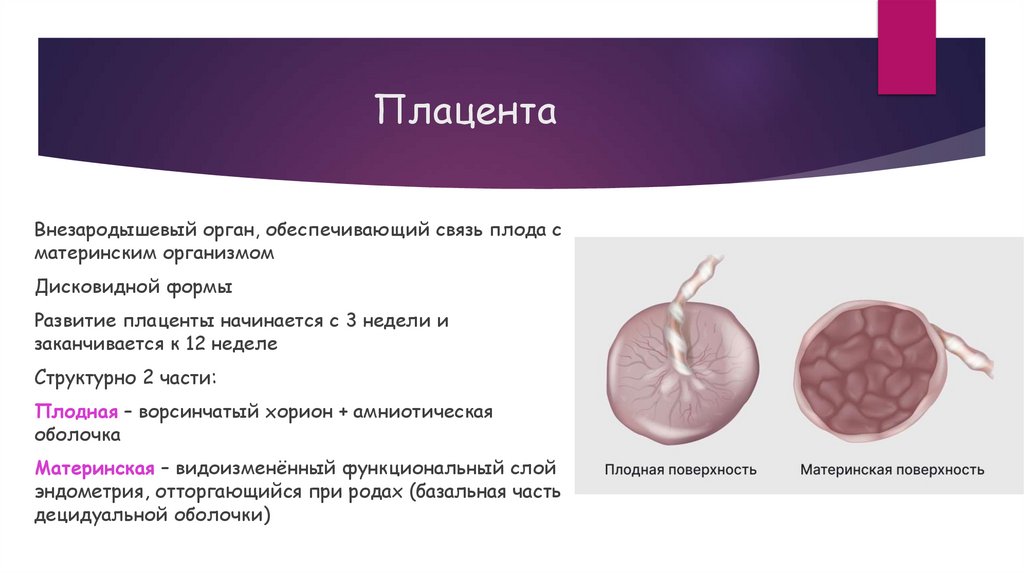

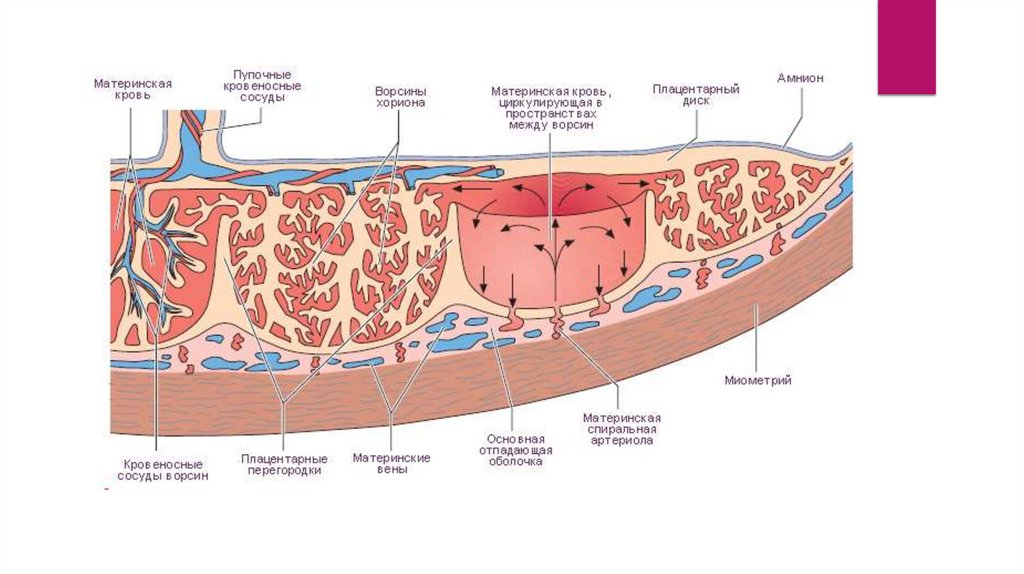

ПлацентаВнезародышевый орган, обеспечивающий связь плода с

материнским организмом

Дисковидной формы

Развитие плаценты начинается с 3 недели и

заканчивается к 12 неделе

Структурно 2 части:

Плодная – ворсинчатый хорион + амниотическая

оболочка

Материнская – видоизменённый функциональный слой

эндометрия, отторгающийся при родах (базальная часть

децидуальной оболочки)

52.

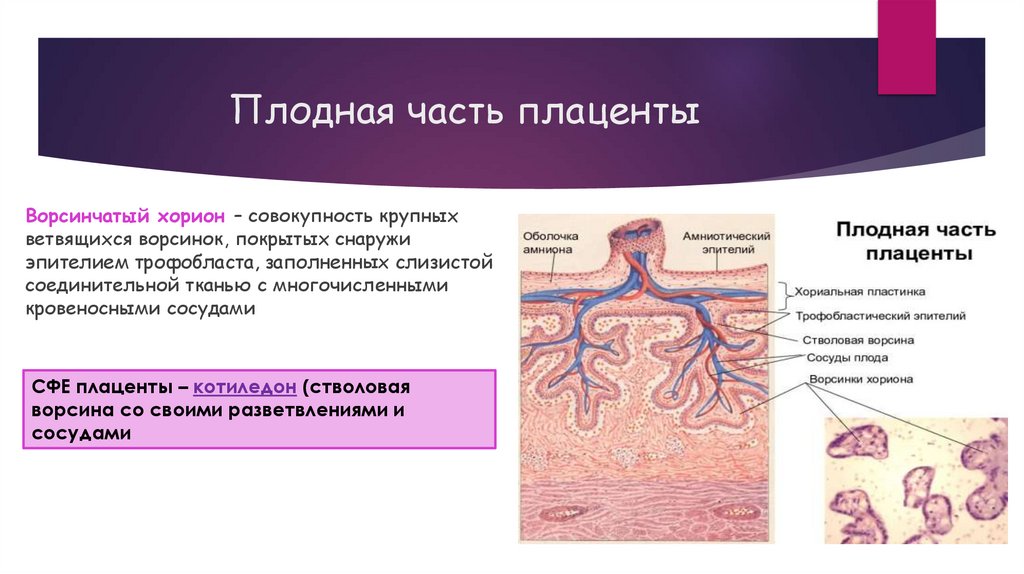

Плодная часть плацентыВорсинчатый хорион – совокупность крупных

ветвящихся ворсинок, покрытых снаружи

эпителием трофобласта, заполненных слизистой

соединительной тканью с многочисленными

кровеносными сосудами

СФЕ плаценты – котиледон (стволовая

ворсина со своими разветвлениями и

сосудами

53.

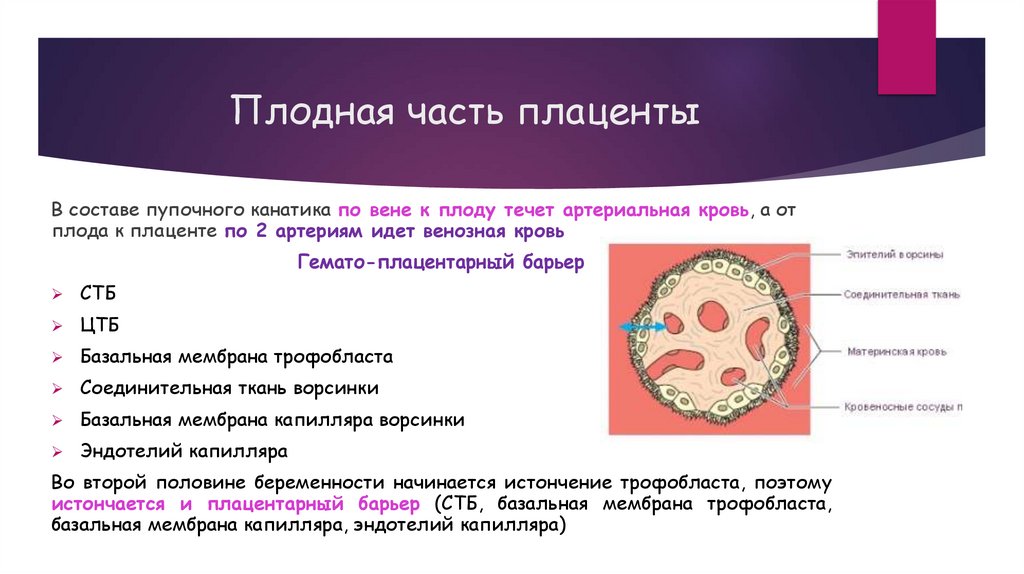

Плодная часть плацентыВ составе пупочного канатика по вене к плоду течет артериальная кровь, а от

плода к плаценте по 2 артериям идет венозная кровь

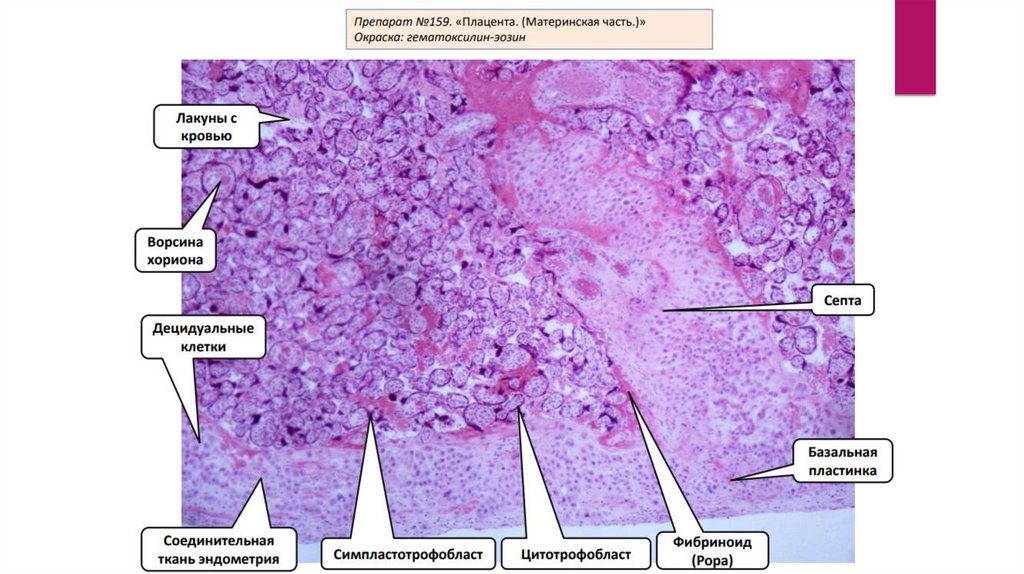

Гемато-плацентарный барьер

СТБ

ЦТБ

Базальная мембрана трофобласта

Соединительная ткань ворсинки

Базальная мембрана капилляра ворсинки

Эндотелий капилляра

Во второй половине беременности начинается истончение трофобласта, поэтому

истончается и плацентарный барьер (СТБ, базальная мембрана трофобласта,

базальная мембрана капилляра, эндотелий капилляра)

54.

Плодная часть плацентыВо второй половине беременности, особенно в конце ворсинки покрываются

фибриноподобной массой (фибриноид Лангханса – продукт свертывания

плазмы и распада трофобласта)

Регулирует площадь обменной поверхности

Оказывает иммуномаскирующее действие по отношению к материнским

лимфоцитам

55.

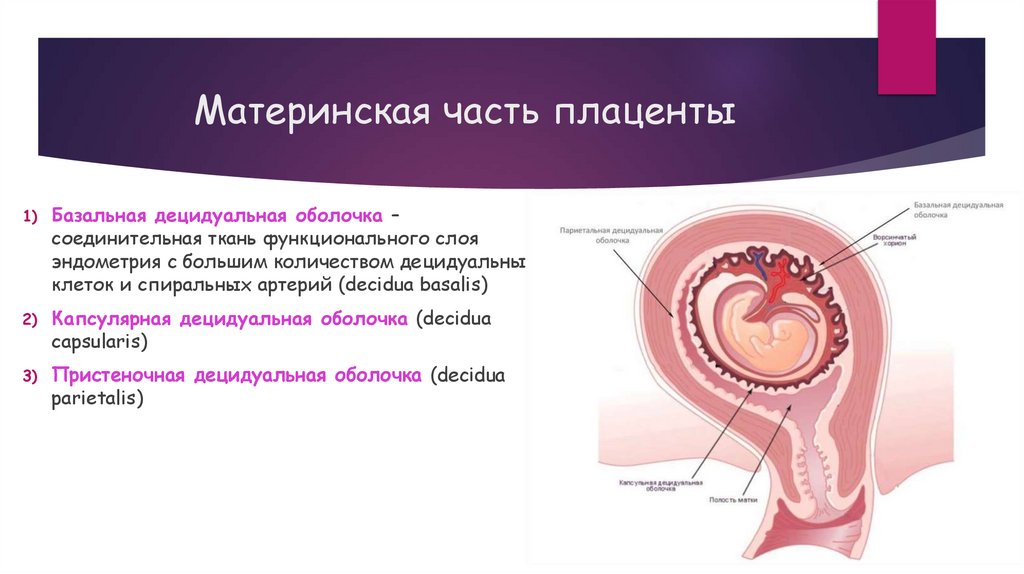

Материнская часть плаценты1)

Базальная децидуальная оболочка –

соединительная ткань функционального слоя

эндометрия с большим количеством децидуальных

клеток и спиральных артерий (decidua basalis)

2)

Капсулярная децидуальная оболочка (decidua

capsularis)

3)

Пристеночная децидуальная оболочка (decidua

parietalis)

56.

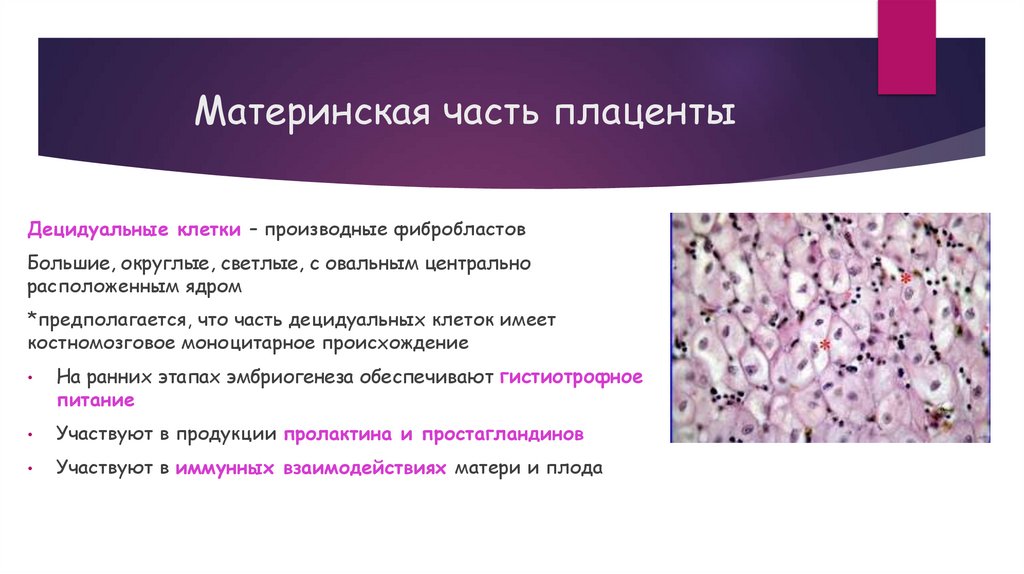

Материнская часть плацентыДецидуальные клетки – производные фибробластов

Большие, округлые, светлые, с овальным центрально

расположенным ядром

*предполагается, что часть децидуальных клеток имеет

костномозговое моноцитарное происхождение

На ранних этапах эмбриогенеза обеспечивают гистиотрофное

питание

Участвуют в продукции пролактина и простагландинов

Участвуют в иммунных взаимодействиях матери и плода

57.

58.

59.

Транспортная функциядыхательная (транспорт газов)

питательная (транспорт глюкозы, аминокислот, жирных кислот, воды,

электролитов, витаминов)

экскреторная (транспорт билирубина, мочевины и других продуктов обмена)

транспорт антител и гормонов

Транспорт веществ от матери к плоду и обратно осуществляется через

плацентарный барьер и обеспечивается за счет простой, облегченной

диффузии, активного транспорта, пиноцитоза (например, некоторые белковые

молекулы)

60.

Защитная функцияНаличие плацентарного барьера препятствует проникновению в кровь плода

некоторых микроорганизмов, токсинов, ряда ядовитых веществ, а также

антигенов плода в кровь матери

* но проницаема для большого количества веществ, среди которых

лекарственные препараты (антибиотики, гормоны, витамины), токсины, вирусы,

бактерии, алкоголь, продукты курения

Плод представляет собой аллогенный «трансплантат», содержащий

чужеродные антигены отца, который, однако, не отторгается до окончания

внутриутробного развития. При этом конфликта между иммунными системами

матери и плода в норме не происходит. Роль буфера между двумя иммунными

системами выполняет плацента посредством индукции состояния

толерантности организма матери к чужеродным антигенам плода

61.

Эндокринная функцияЭндокринная функция плаценты осуществляется в основном трофобластом

(большей частью — СТБ), а также децидуальными клетками

Хорионический гонадотропин ХГТ, концентрация которого быстро нарастает на

2—3-й неделе гестации, достигая максимума на 8—10-й неделе (стимулирует

эндокринную функцию материнского желтого тела и клеток Лейдига плода

мужского пола)

Плацентарный лактоген (регулирует созревание и развитие молочных желез во

время беременности и их подготовку к лактации, поддерживает стероидогенез в

желтом теле, принимает участие в метаболизме углеводов и белков, совместно

с материнским и плодным пролактином играет определенную роль в продукции

легочного сурфактанта)

Прогестерон (подавляет сокращения матки, стимулирует ее рост)

СТБ синтезирует также хорионические соматотропин, тиротропин, АКТГ,

соматостатин, меланоцитстимулирующий гормон, эстрогены, релаксин и др.

biology

biology