Similar presentations:

Эксперимент Джона Уотсона и Розали Рейнер (1919). Эксперимент Мэри Джонс

1.

2.

Эксперимент Уотсона и Рейнер1919 года

Цель эксперимента: Известный психолог,

исследователь поведения человека и отец

бихевиоризма Джон Уотсон вместе со своей

ассистенткой Розали Рейнер решили

доказать рукотворную природу страха. Для

этой цели они решили «обучить» страху

ребенка, у которого до этого момента

совершенно точно этой фобии не было. Для

этих целей был выбран здоровый

девятимесячный мальчик, которого Уотсон в

своих отчетах стал именовать Альбертом.

3.

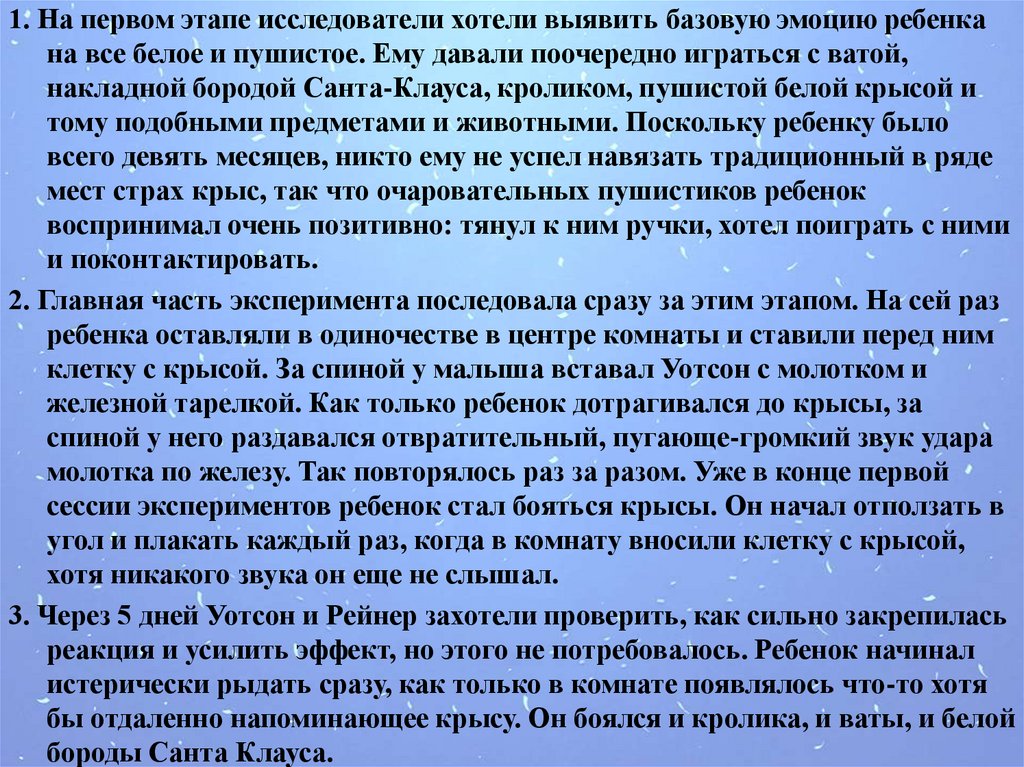

1. На первом этапе исследователи хотели выявить базовую эмоцию ребенкана все белое и пушистое. Ему давали поочередно играться с ватой,

накладной бородой Санта-Клауса, кроликом, пушистой белой крысой и

тому подобными предметами и животными. Поскольку ребенку было

всего девять месяцев, никто ему не успел навязать традиционный в ряде

мест страх крыс, так что очаровательных пушистиков ребенок

воспринимал очень позитивно: тянул к ним ручки, хотел поиграть с ними

и поконтактировать.

2. Главная часть эксперимента последовала сразу за этим этапом. На сей раз

ребенка оставляли в одиночестве в центре комнаты и ставили перед ним

клетку с крысой. За спиной у малыша вставал Уотсон с молотком и

железной тарелкой. Как только ребенок дотрагивался до крысы, за

спиной у него раздавался отвратительный, пугающе-громкий звук удара

молотка по железу. Так повторялось раз за разом. Уже в конце первой

сессии экспериментов ребенок стал бояться крысы. Он начал отползать в

угол и плакать каждый раз, когда в комнату вносили клетку с крысой,

хотя никакого звука он еще не слышал.

3. Через 5 дней Уотсон и Рейнер захотели проверить, как сильно закрепилась

реакция и усилить эффект, но этого не потребовалось. Ребенок начинал

истерически рыдать сразу, как только в комнате появлялось что-то хотя

бы отдаленно напоминающее крысу. Он боялся и кролика, и ваты, и белой

бороды Санта Клауса.

4.

5.

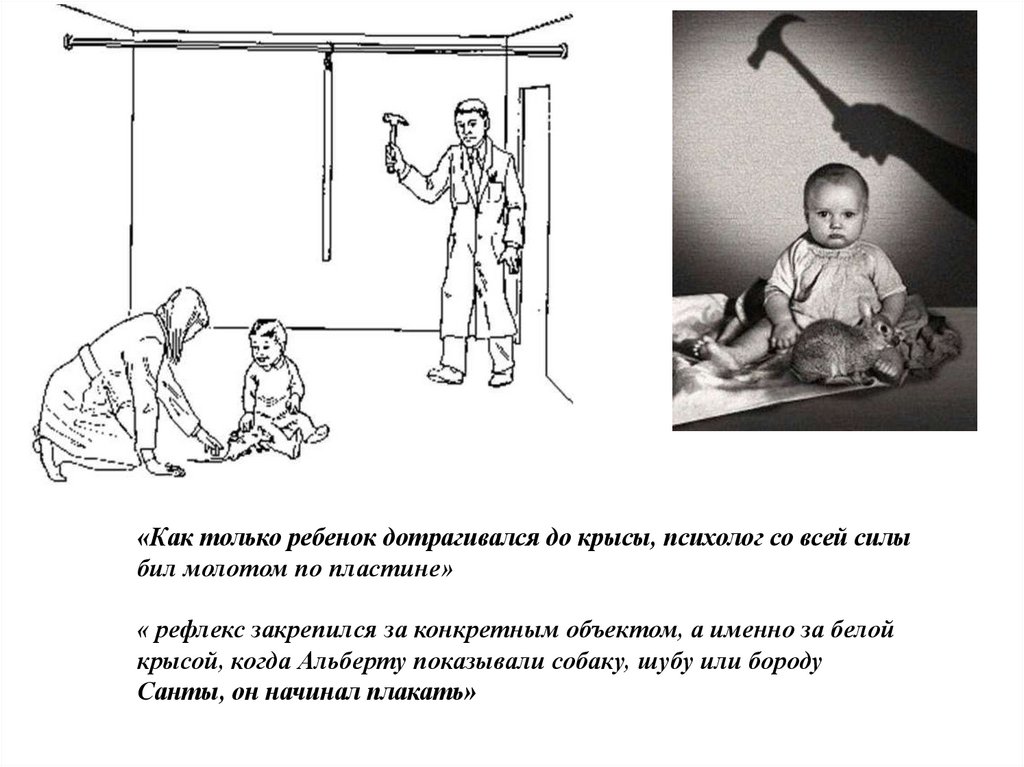

«Как только ребенок дотрагивался до крысы, психолог со всей силыбил молотом по пластине»

« рефлекс закрепился за конкретным объектом, а именно за белой

крысой, когда Альберту показывали собаку, шубу или бороду

Санты, он начинал плакать»

6.

Неоконченный экспериментДжон Уотсон и Розали Рейнер не были садистами, поэтому,

конечно, планировали «вылечить» ребенка от навязанной

фобии, но в дело вмешались разные обстоятельства. Джон

и Розали не успели выяснить, как долго мальчик будет

бояться животных. Но главное — им не хватило времени

на то, чтобы избавить Альберта от реакций, которые они

сами же ему и навязали. Альберта забрали обратно в приют.

В 1920 году Джон Уотсон опубликовал результаты своих

исследований и прочел несколько лекций. Он был в восторге

от проделанной работы. А вот у публики к его эксперименту

под названием «Маленький Альберт» возникло довольно

много вопросов, а путь в науку для Джона был закрыт

навсегда. Возможно, именно из-за расплывчатых результатов

и реакции коллег Уотсон не решился продолжить свои

исследования с другими детьми. Но это не мешало ему

консультировать других ученых.

7.

Во-первых, эксперимент не был завершен. Во-вторых, вскрылась большаяэтическая проблема: ученый не узнавал, как чувствует себя мальчик после

исследования. Как на его жизнь повлиял этот эксперимент, никто так

и не выяснил. В-третьих, довольно быстро вскрылось, что страх у ребенка

закреплялся не только благодаря резкому звуку, но и из-за действий самого

ученого. Например, когда Альберт пытался себя самостоятельно успокоить,

Уотсон ему мешал: не давал мальчику засунуть палец в рот или

вытаскивал его. Подобное вызвало бы страх и слезы у любого ребенка.

История мальчика после прекращения эксперимента оставалась неизвестной

вплоть до 2012 года. Исследователи выяснили, что на самом деле Альберта

звали Дуглас Мерритт, и его ждала печальная судьба. Ребенок страдал

гидроцефалией — заболеванием, при котором в головном мозге скапливается

избыток жидкости. От этой болезни, приводящей к различным

неврологическим нарушениям, мальчик и умер 10 мая 1925 года в возрасте чуть

более шести лет.

И самое неприятное, что Уотсон и Рейнер прекрасно знали о проблемах малыша

и отдавали отчет, что испытуемый — совсем не адекватная модель для

исследований. Но ради доказательства теорий, в истинности которых

психолог не сомневался, он пошел на подлог. Попытки убедить всех (и себя) в

собственной правоте любой ценой не такая уж редкость в науке и сегодня, так

что нередко фальсификации результатов экспериментов — это не злой

умысел, а личная трагедия ученых. Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 12, декабрь 2013

8.

Мэри Кавер Джонс и маленький ПитерУотсон действительно контролировал и консультировал проведение

дальнейших исследований, направленных на изучение поведения детей, их

страхов и фобий. Эти эксперименты, хотя и контролировались Уотсоном,

фактически, проводила Мэри Ковер Джонс. Случай маленького Питера,

который обычно рассматривается как продолжение исследования маленького

Альберта, дал Уотсону и Джонс шанс проверить принципы

«переопределения» условного рефлекса, которые они не сумели проверить на

Альберте. Питер, которому исполнилось два года и десять месяцев, очень

боялся крыс, кроликов, меховых пальто, хлопковой пряжи и многого другого.

Первоначально Уотсон и Джонс пытались ослабить его страхи с помощью

методов моделирования, т. е. позволяли ему наблюдать за другими детьми,

весело игравшими с белым кроликом (источником его страха), и

контактировать с ними. С каждым днем кролика помещали все ближе и

ближе к Питеру, и этот «постепенный» метод, по-видимому, оказывал

позитивный эффект в такой степени, что, в конце концов, мальчик осмелился

погладить кролика по спине. К сожалению, вскоре Питер заболел

скарлатиной, и однажды, во время наступившего двухмесячного перерыва в

экспериментах, был сильно напуган большой собакой. Это событие, по

сообщениям Уотсона и Джонс, означало, что его страхи перед различными

животными, включая кролика, восстановились. Был разработан новый

метод. Он предусматривал показ пищи (безусловный приятный стимул)

одновременно с показом кролика (условный стимул).

9.

Кролик постепенно придвигался все ближе к Питеруодновременно с его любимой едой. Питер становился все более и

более толерантным к кролику (предположительно благодаря

тому, что ассоциировал его с пищей) и, в конце концов, стал

касаться

его

безо

всякого

страха.

Перед ней стояла противоположная задача — понять, как

избавить детей от боязни. И она решила использовать техники

Уотсона — правда, на свой лад, что этот эксперимент был

первым случаем поведенческой терапии и что именно он

заложил фундамент для последующей работы Джозефа Вольпе

по систематической десенсибилизации. Хотя заслуги в

разработке этого метода обычно приписывают Вольпе, сам он

признавал, что многим был обязан Мэри Ковер Джонс. За

эксперименты с маленьким Питером и другие более поздние

работы она получила неофициальный титул «матери

бихевиоральной

терапии».

10.

Почему ученые решаются нанеэтичные эксперименты

Тем, кто проводит эксперименты, чаще всего не кажется, что они

неэтичны. Ученые в меньшей степени, чем бы, наверное, стоило,

задумываются об этике: им больше интересны научное познание и

результат. История показывает, что им часто нужен взгляд со стороны

человека, который может их вовремя «пнуть» и сказать, что это неэтично.

Ученые часто убеждают себя, что это можно делать, что это правильно. Они

редко идут вразрез с общественным мнением своего времени. Общество

осуждает их только тогда, когда само доходит до уровня понимания

неэтичности подобных действий.

Сейчас же совершенно точно есть мейнстрим не поддерживать неэтичные

эксперименты. Никто не поймет ученого, всерьез заявляющего о

поддержке опытов, способных кому-то навредить. Но внутри научного

сообщества существуют люди со скепсисом относящиеся к этической

стороне вопроса об эксперименте. Но вслух они, конечно, об этом не

скажут.Наверное, больше всего неэтичных экспериментов касалось

медицины: изучения заболеваний и их протекания. Но в медицине часто

по-другому и не исследуешь что-то: экспериментов на животных и

лабораторных опытов часто бывает недостаточно.

psychology

psychology