Similar presentations:

Семейные конфликты

1.

Семейные конфликты.2.

КонфликтЛюбая

семья сталкивается в

процессе своей жизнедеятельности

с

проблемными

ситуациями,

разрешение

которых

осуществляется

в

условиях

противоречивости

индивидуальных

потребностей,

мотивов и интересов ее членов.

Конфликт

определяется

как

столкновение

противоположно

направленных целей, интересов,

позиций,

мнений

субъектов

взаимодействия.

3.

Л.А. Петровскаявыделила следующие категориальные

основания анализа конфликта: структура, динамика, функции,

типология.

Структура конфликта характеризуется конфликтной ситуацией

(участники и объект конфликта) и' инцидентом (открытое

столкновение участников конфликта).

В динамике конфликта выделяются этапы:

1.

возникновение объективной предконфликтной ситуации;

2.

осознание этой ситуации как конфликтной;

3.

инцидент; разрешение (завершение конфликта);

4.

послеконфликтная ситуация [Анцупов, Шипилов, 1992].

Можно говорить о позитивной (конструктивной) и негативной

(деструктивной) функциях конфликта. Конструктивная функция

состоит в объективировании источника разногласий и

противоречий и создании условий для устранения конфликта, в

профилактике стагнации отношений, стимулировании развития

отношений и их оптимизации [Донцов, Полозова, 1980].

4.

В современной психологии принятосчитать, что важно не столько уметь

предотвращать конфликты, сколько

эффективно

их

разрешать.

Избегание конфликта не снимает

проблемы противоречий в семье, а

только усугубляет ее, сохраняя

депривацию значимых потребностей

членов семьи. Конфликт может быть

конструктивным и деструктивным,

повышать степень сплоченности,

ценностно-смыслового единства и

эффективности функционирования

семьи либо, напротив, усиливать ее

дисфункциональность.

Л.А. Петровская

5.

Виды конфликтов:Конструктивный

конфликт

характеризуется

следующими признаками:

1.

проблема разрешается на основе интеграции,

компромисса и учета интересов всех членов семьи;

2. в результате укрепляются отношения между супругами,

улучшается

взаимопонимание

и

возрастает

способность эффективно разрешать новые конфликты,

снижается уровень конфликтности в семье в целом;

3. после наступает улучшение эмоционального климата в

семье в целом и эмоционального статуса каждого члена

семьи: исчезают тревоги, страхи, напряженность.

6.

Деструктивный конфликт , в отличие от конструктивного,характеризуется тем, что:

1.

проблема не решается — происходит либо полное подчинение

одним участником конфликта другого, силовое навязывание

своего варианта решения проблемы, либо решается формально,

либо наблюдается уход от проблемы — прерывание конфликта

(мнимое перемирие) (СВ. Ковалев);

2.

противоречивость потребностей и интересов сохраняется,

потребности

члена

семьи,

вышедшего из

конфликта

«побежденным», остаются неудовлетворенными;

3.

в

результате

возникают

эмоциональное

отчуждение,

дистанцирование, чувство одиночества, тревоги, безысходности

(когда конфликты накапливаются); став хронической, такая

ситуация может привести к невротизации и депрессии

7.

Таким образом, конструктивный конфликт — этоконфликт, где «нет побежденных и победителей», где

выигрывают обе стороны, а деструктивный — это

«навязывание победителем своей воли побежденному»

[Гордон, 1997]

8.

Виды конфликтов:В зависимости от динамики различают конфликты актуальные,

т.е. реализуемые в настоящее время и непосредственно связанные с

определенной проблемой, и прогрессирующие, в которых масштаб

и интенсивность противостояния участников все более нарастает.

Выделяют также привычные конфликты, возникающие по

любому поводу и характеризующиеся эмоциональной усталостью

партнеров, не прилагающих реальных усилий для их разрешения.

За привычными конфликтами, как правило, скрыты глубинные

противоречия, подавленные и вытесненные из сознания.

По степени выраженности конфликты могут быть открытыми,

явно проявляющимися в поведении и неявными, скрытыми.

Последние представляют особую опасность, так как приводят к

возникновению коммуникационной проблемы, когда истинная

причина конфликта не является предметом обсуждения и часто

даже не осознается.

9.

В основе возникновения конфликта лежат причины, определяющиеего зону [Петровская, 1982; Сысенко, 1989; Эйдемиллер, Юстицкис,

1999; Ковалев, 1987]:

неадекватная мотивация брака, когда мотивы вступления в брак лежат

вне сферы семейно-брачного союза;

нарушение ролевой структуры семьи вследствие несогласованности

представлений ее членов о семейном укладе, семейных ценностях;

различий представлений о супружеских ролях, ролевых ожиданий;

конфликтности роли и ролевой перегрузки (например, трудности

совмещения женщиной карьерных целей, задач воспитания детей и

функций «хозяйки дома»); некомпетентности выполнения роли и в силу

этого недостаточного удовлетворения потребностей членов семьи;

неразрешенность проблемы семейного лидерства в форме борьбы за него

обоих супругов, существования непризнанного лидерства и лидерства за

пределами нуклеарной семьи; реализация авторитарно-директивного

стиля руководства в форме силового доминирования; неэффективность

руководства и управления семьей;

несогласованность и противоречивость представлений о ценностях, целях

и методах воспитания детей; •дисгармоничность сексуальных отношений,

в основе которой в значительном числе случаев лежат более глубокие

причины, связанные с нарушениями и искажениями чувства любви;

10.

нарушения и искажения чувства любви; переживание его утраты;отсутствие

или

дефицит

эмоциональной

поддержки

и

взаимопонимания;

ограничение возможностей личностного роста, включая проблемы

роста профессионального и самореализации каждого из членов семьи;

низкая степень подтверждения самоценности Я в рамках семейной

системы, ущемление личного достоинства, недостаточное уважение

партнерами друг друга;

осложнение межличностной коммуникации вследствие низкой

коммуникативной компетентности и нарушений социальной

перцепции, неадекватности образа партнера и характера отношений с

ним;

низкий уровень материального благополучия; стесненные жилищные

условия; неэффективное планирование и исполнение бюджета;

финансовые

разногласия,

связанные

с

преувеличенными

материальными потребностями одного из членов семьи, с решением

вопроса о вкладе каждого из супругов в семейный бюджет;

11.

низкий уровень кооперации, взаимопомощи и взаимоподдержки врешении хозяйственно-бытовых проблем семьи, разделении

домашнего труда, уходе за детьми и стариками;

неэффективная система отношений нуклеарной семьи с расширенной

семьей вследствие чрезмерной размытости или жесткости границ;

неспособность нуклеарной семьи к гибкой реконструкции границ

семейной системы, особенно на переходных стадиях ее жизненного

цикла;

неэффективная система взаимодействия между родительской и

детской подсистемами, чрезмерная жесткость их границ;

ревность, супружеская измена;

отклоняющееся поведение одного из членов семьи (алкоголизм,

агрессия и насилие, использование психоактивных веществ,

склонность к азартным играм и т.д.);

несогласованность супружеских представлений об оптимальном

режиме проведения досуга, отдыхе, характере отношений и общения с

друзьями.

Указанные причины определяют зоны конфликта, которые

могут быть соотнесены с основными функциями семьи

12.

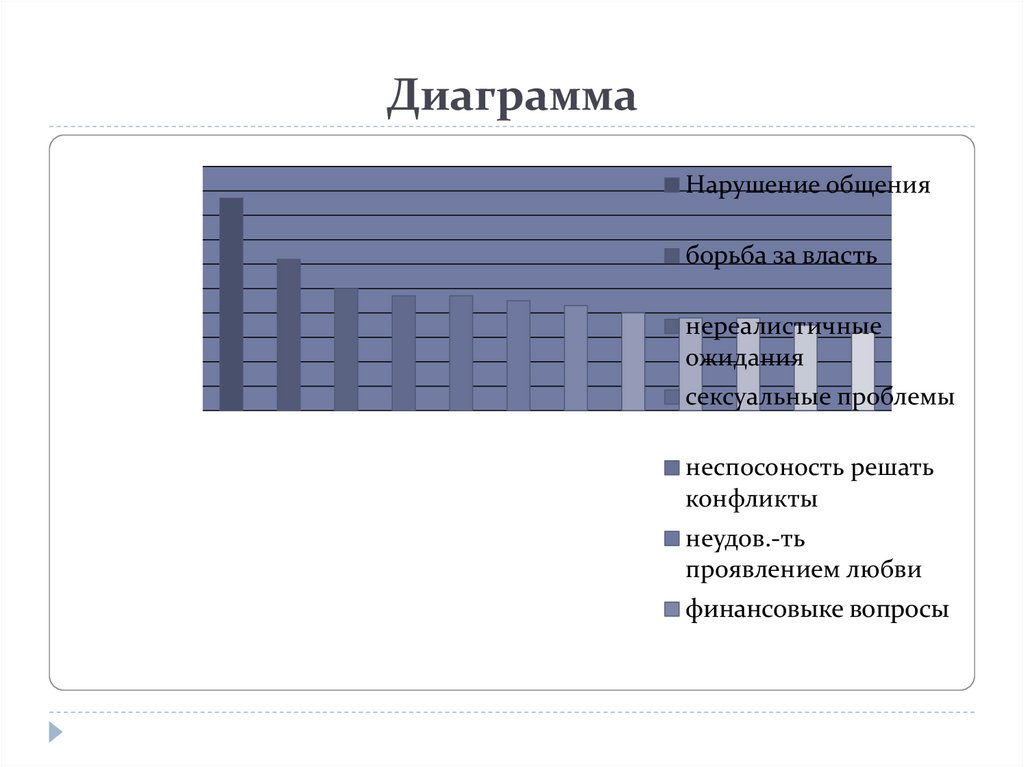

В исследовании М.А. Уисмана, А.Э. Диксона и Б. Джонсона [1997] былпроанализирован опыт семейных терапевтов, работающих с

супругами. Критериями анализа стали частота проблемных ситуаций,

трудности терапии данной проблемы и степень деструктивного

влияния неразрешенной проблемы на семью.

Наиболее

распространенными

проблемами

в

супружеских

отношениях за последние десять лет были признаны нарушения

общения (87%), борьба за власть и главенство (62%),

нереалистические ожидания, предъявляемые к семье и супругу

(50%), сексуальные проблемы (47%), неспособность эффективно

разрешать семейные конфликты (47%), неудовлетворенность

проявлением любви и привязанности супругом (45%),

финансовые вопросы (43%), утрата чувства любви (40%), разный

взгляд на воспитание детей (38%), серьезные личностные

проблемы одного из супругов (38%), конфликт ценностей (35%),

ролевой конфликт (32%).

Наиболее трудно поддавались терапии утрата чувства любви,

алкоголизм, борьба за власть и главенство, личностные проблемы,

физическое насилие и агрессия, нарушения общения.

13.

ДиаграммаНарушение общения

борьба за власть

нереалистичные

ожидания

сексуальные проблемы

неспосоность решать

конфликты

неудов.-ть

проявлением любви

финансовыке вопросы

14.

Стратегии разрешения конфликта:Поведение участников конфликта весьма разнообразно. Дж. Г. Скотт

[1991] выделяет следующие стратегии, различающиеся по степени

эффективности разрешения конфликта: доминирование; уход,

избегание; уступчивость; компромисс; сотрудничество.

Доминирование как стратегия ориентации лишь на собственные

интересы при полном игнорировании интересов партнера изначально

обречено на неуспех, так как пренебрежение интересами партнера в

семье усугубляет ее дисфункциональность.

Уход и избегание как отказ от своих интересов в сочетании с

неготовностью пойти навстречу интересам партнера приводят к

отложенному конфликту и преобразованию его в хронический.

Уступчивость как отказ от своих интересов и готовность пойти

навстречу партнеру — к хронической фрустрации одного из

партнеров,

несимметричности

отношений,

дисбалансу

в

распределении прав, ответственности, власти, к снижению

устойчивости и стабильности функционирования семьи.

15.

Достаточно эффективным способом разрешения конфликтов являетсякомпромисс между его участниками, сориентированными на поиск

взаимоприемлемого решения проблемы путем взаимных уступок.

Сотрудничество

как поиск решения, в максимальной степени

отвечающего интересам обоих партнеров, не только позволяет успешно

преодолеть противоречия, но и способствует личностному росту

участников конфликта, повышает общий уровень их коммуникативной

компетентности, открывая принципиально новый способ взаимодействия

в конфликтной ситуации.

Другим эффективным путем решения конфликтов является модель

«семейного совета», предлагаемая Т. Гордоном [1997] для разрешения

конфликтов в детско-родительских отношениях, но потенциально столь

же эффективная для разрешения супружеских конфликтов. Центральной

идеей модели «семейного совета» является тезис о том, что в конфликтной

ситуации, какова бы она ни была, какими бы причинами ни была

инициирована, не должно быть «победителей» и «побежденных». Автор

считает, что выяснение причин возникновения конфликта, выявление его

виновника и инициатора не помогут разрешить проблему, а лишь усугубят

ее. Конструктивный подход, по мнению Гордона, состоит в поиске

решения проблемы на основе принципа равноправия всех участников

конфликта независимо от возраста и ролевой позиции в семье.

16.

В модели «семейного совета» выделяются шестьосновных этапов разрешения проблемы:

1.

идентификация

и

определение

конфликта

как

следствия

противоречивости мотивов и интересов членов семьи (объективирование,

вербализация и осознание сути конфликта в процессе обсуждения

проблемы всей семьей);

2. генерирование и регистрация всех возможных альтернатив

разрешения проблемы независимо от того, насколько они устраивают

участников конфликта. На этом этапе действует правило безоценочного

принятия и запрета на критику любых, даже самых невероятных

решений;

3. обсуждение и оценка каждой из предложенных на предшествующем

этапе альтернатив. Правило: альтернатива не принимается, если хотя бы

один из участников не согласен. Для оптимизации процесса принятия

решения используется, в частности, техника Я-высказываний,

позволяющая одним участникам конфликта более четко заявить свою

позицию, избежав упреков, обвинений и осуждения со стороны

остальных.

17.

Гордон указывает, что проблемы часто возникают не в результатепренебрежения интересами членов семьи или их отвержения, а просто из-за

недостаточного понимания их потребностей и мотивов. Если в процессе

группового обсуждения всего арсенала выдвинутых предложений ни одно из

них не принимается, то обсуждение продолжается до тех пор, пока не будет

найдено решение, устраивающее всех;

4. выбор лучшего приемлемого для всех членов семьи решения проблемы;

5. выработка путей реализации решения; составление конкретного плана его

исполнения, включая ответственность и обязанности каждого из участников, их

действия, условия выполнения с точностью до деталей;

6. определение критериев оценки результата семейного договора, форм и

способов контроля и оценки. На двух последних этапах особое значение

приобретают объективирование договора в письменном виде, четкость и

конкретность определения последовательности и содержания действий каждого

члена семьи

18.

По степени опасности для брака конфликтыможно разделить на:

неопасные – возникают при наличии объективных трудностей,

усталости, раздражительности, состояния «нервного срыва»;

внезапно начавшись, конфликт может быстро завершиться. Про

такие конфликты часто говорят: «К утру все пройдет»;

опасные – разногласия возникают из-за того, что один из супругов

должен, по мнению другого, изменить линию поведения, к

примеру, по отношению к родственникам, отказаться от каких-то

привычек, пересмотреть жизненные ориентиры, приемы

воспитания и т.п., то есть ставится проблема, которая требует

разрешения дилеммы: уступать или нет;

особо опасные – приводят к разводам.

Если конфликт возник, его не стоит затягивать, а необходимо

решать и лучше, если это делать совместно с семейным психологом

или психотерапевтом.

19.

Виды супружеских конфликтовНа почве неудовлетворенных потребностей супругов, конфликты делятся на:

1. Конфликты, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в ценности и

значимости своего «я», нарушение чувства достоинства со стороны другого партнера,

его пренебрежительное, неуважительное отношение;

2. Конфликты, возникающие на базе неудовлетворенных сексуальных потребностей;

3. Психические напряжения, депрессии, конфликты, ссоры из-за неудовлетворенной

потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях: отсутствие ласки,

заботы, внимания, понимания юмора, подарков.

4. Конфликты, ссоры, связанные с пристрастием одного из супругов к спиртным

напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребностям, приводящим

к неэкономным и неэффективным, а порой и бесполезным затратам средств семьи.

5. Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей

одного из супругов в распределении бюджета, содержания семьи, вклада каждого из

партнеров в материальное обеспечение семьи.

6. Конфликты из-за неудовлетворения потребностей супругов в питании, одежде, в

устройстве домашнего очага и т.д.

7. Конфликты в связи с потребностью во взаимопомощи, взаимоподдержке, в

сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего хозяйства,

ухода за детьми.

8. Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и интересов в

проведении отдыха и досуга, различных хобби.

20.

Основные причины возникновениясемейных конфликтов:

1. Не сошлись характерами. Каждый человек выбирает способы,

приемы и методы деятельности, исходя из особенностей своего

характера. Они и формируют индивидуальный стиль поведения.

Об этом необходимо помнить и не стремиться «перевоспитать»,

«переделать» другого партнера, а просто самому учесть или

приспособиться к свойствам его натуры, его индивидуальному

стилю.

2. Супружеские измены и сексуальная жизнь в браке. Измена

отражает противоречия между супругами, она является

результатом разнообразных психологических факторов. К измене

приводят разочарование брачной жизнью, дисгармония половых

отношений.

3. Бытовое пьянство и алкоголизм. Злоупотребление алкоголем

одного из супругов создает в семье ненормальную атмосферу и

постоянную почву для конфликтов, скандалов. Возникают

психотравмирующие ситуации для всех членов семьи.

21.

4. Стремление мужа и жены самоутвердиться в семье, например вроли главы. Идея утвердить себя «по вертикали» несостоятельна,

поскольку противоречит пониманию семьи как процесса

психологического и хозяйственного сотрудничества.

5. Сосредоточенность супругов на своих делах. Типичен «шлейф»

прежнего образа жизни, привычек, друзей, нежелание поступиться

чем-либо из своей прошлой жизни для успешной реализации

новой социальной роли.

6. Один из супругов постоянно поучает другого: как надо себя

вести, как надо жить. Поучения охватывают практически все

сферы

совместной

жизни,

блокируют любые попытки

самостоятельности,

сея

раздражение,

эмоциональную

напряженность, чувство неполноценности.

7. Готовность к бою. Супруги постоянно находятся в состоянии

напряженности,

связанной

с

необходимостью

отражать

психологические атаки: в сознании каждого укрепилась

неизбежность ссор, внутрисемейное поведение строится как борьба

за победу в конфликте.

22.

8. «Папенькина дочка», «маменькин сынок». В процессустановления взаимоотношений, в их выяснение постоянно

вовлекаются родители, которые служат своеобразным

камертоном. Опасность состоит в том, что молодые супруги

ограничивают личный опыт построения взаимоотношений,

не

проявляют

самостоятельности

в

общении,

а

руководствуются

лишь

общими

соображениями

и

рекомендациями своих родителей, которые при всей их

доброжелательности,

все-таки

часто

далеки

от

психологических реалий взаимоотношений молодых людей.

9. Озабоченность. В общении между супругами, в стиле,

укладе семейных взаимоотношений постоянно присутствует в

качестве некоторой доминанты состояние озабоченности,

напряженности, это ведет к дефициту позитивных

переживаний.

23.

Можновыделить семь главных кризисов семейной

жизни. Они взаимосвязаны между собой: игнорирование

одного усложнит выход из другого. Преодолеть

сложности поможет своевременное признание и

решение проблемы.

24.

1. СЕПАРАЦИЯ ОТ РОДИТЕЛЕЙБудущие супруги еще до вступления в брак должны сделать

профессиональный выбор, достигнуть эмоциональной

зрелости, обрести финансовую независимость. В идеале

иметь опыт самостоятельного проживания ― это позволит

понять, что приемлемо для личной модели отношений.

Если сепарация не произошла, то партнеры могут

столкнуться с первым кризисом семейной жизни, где

каждый продолжит занимать позицию ребенка. Чтобы

избежать подобной ситуации, необходимо вовремя

отделиться от родителей. Так молодая пара не будет

сливаться с чувствами членов родительской семьи, а

приобретет собственный эмоциональный отклик. В

обратном

случае

есть

вероятность

наследования

негативных семейных паттернов.

25.

2. ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИМолодые семьи часто обращаются к психологам в первые годы

супружеском жизни. Если целью брака был побег из родительской

семьи, то по достижении цели наступает ощущение пустоты и

растерянности из-за отсутствия других видимых оснований для

отношений.

Если отделение было проблематичным, партнеры могут быть не

готовы к трудностям, с которыми неизбежно придется

столкнуться. Распределение семейного бюджета, принятие

совместных решений может привести к конфликту даже в тех

случаях, когда цели и мотивы полностью совпадали до вступления

в брак.

Чтобы избежать разногласий, необходимо установить семейные

правила,

разделить

обязанности,

определить

зоны

ответственности, обозначить (не)приемлемые моменты в

поведении, интимной жизни, обсудить совместный и раздельный

отдых, личное пространство, времяпрепровождение с друзьями.

26.

3. СЛИЯНИЕ ПАРТНЕРОВСлияние

― естественное состояние пары в начале

отношений. В этот период хочется раствориться друг в

друге, быть одним целым, не придавая значения личным

границам. Помимо «бабочек в животе» затяжное слияние

порождает скрытые мотивы и приводит к манипуляциям.

Один из партнеров осознанно или нет становится главным,

подавляя при этом самоидентичность другого. Если не

выйти из этого состояния вовремя, отношения станут

созависимыми,

появится

ревность,

недоверие,

зацикленность.

Нездоровому слиянию особенно подвержены

люди,

которые не смогли безболезненно пройти сепарацию от

родителей.

27.

4. РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО РЕБЕНКАРождение первого ребенка можно назвать естественным

биологическим треугольником. Супружеская пара не всегда готова

к появлению малыша в силу неразрешенных вопросов на

предыдущих стадиях отношений. Ребенок увеличивает дистанцию

между супругами, но делает семейную структуру более устойчивой.

При этом мужчины часто ощущают себя покинутыми: сначала

женщина поглощена беременностью, а затем ― младенцем.

Отдельно можно отметить и первый социальный выход ребенка в

садик или школу. Этот новый для всех членов семьи этап нередко

вызывает разногласия по поводу воспитания, так как родительская

работа становится объектом всеобщего обозрения и закрывать

глаза на какие-то проявления становится невозможным.

Рождение и развитие ребенка оказывает глубокое влияние на

жизненный уклад семьи, интимную жизнь и отношения в целом.

Чтобы

избежать

разногласий,

супругам

необходимо

перераспределить обязанности и установить новые правила.

28.

5. ПЕРВЫЙ ПОДРОСТОКЧасто это самый стрессовый период, поскольку привычный

семейный

уклад

идет

вразрез

с

требованиями

индивидуального психического развития подростка.

Успешное разрешение этапа взросления и перестройки

семейной системы зависит от способности взрослых быть

надежным тылом для детей. Подросток легче справится с

кризисом, если будет уверен в том, что ему есть куда

вернуться после исследования мира и поиска себя. Он должен

ощущать поддержку и заботу, ведь семья ― это место, где

можно восстановиться, избавиться от тревоги без страха

осуждения. В ином случае есть риск социальной

дезадаптации ребенка.

Также важно общаться с подростками как со взрослыми. При

этом родителям необходимо придерживаться единой

тактики, действовать сообща.

29.

6. КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТАВ 35-45 лет происходит переоценка ценностей: люди часто

оглядываются назад, задумываются о правильности выбора

партнера, профессии. Мысли о быстротечности жизни,

необходимость ухаживать за стареющими родителями,

переживание их смерти, собственные возрастные изменения,

сожаления об упущенных возможностях приводят к

импульсивным поступкам: желанию омолодиться, найти

внимание со стороны противоположного пола, появлению

странных увлечений. Неудивительно, что в этот период

накопившаяся эмоциональная отчужденность супругов

приводит к обоюдным претензиям и конфликтам.

Необходимо открыто говорить о своих переживаниях и

страхах, важно оставаться друг для друга поддержкой и

опорой. Совместный поиск решения проблем поможет

устоять в этот непростой период.

30.

7. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙВ это время дети вырастают, уезжают, создают собственные

семьи. Родители сталкиваются с душевным опустошением, начинают

думать о безрадостной старости. Особенно остро переживается выход

на пенсию. Для женщин он компенсируется домашними хлопотами, но

для мужчины отсутствие самореализации, потеря статуса

воспринимается как вакуум, в котором он чувствует себя никому не

нужным.

Стабилизироваться поможет замена родительских функций: дача,

ремонт, хобби, путешествия, забота о внуках. Особенно важно иметь

общие увлечения. Также есть вариант нежелательной компенсации ―

это болезнь одного из супругов. Часто плохое самочувствие близкого

помогает наполнить новыми смыслами жизнь другого, например жена

заболевает, и у мужа появляется цель спасать ее от болезни.

На каждом жизненном этапе семьи решаются важные задачи, ни одну

из них нельзя оставлять без внимания. Выносите на обсуждение

проблемы в режиме «здесь и сейчас», не надейтесь, что время само

расставит все по местам

31.

Используемые источники:1.

2.

1. Карабанова О.А. Психология семейных отношений и

основы семейного консультирования: Учебное пособие.

— М.: Гардарики, 2005. — 320 с. ISBN 5-8297-0189-8 (в

пер.)

Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие

для вузов. 2-е изд.—М.: Академический Проект;

Екатеринбург: Деловая книга, 2006.— 768 с.—

(«Gaudeamus»)

psychology

psychology