Similar presentations:

Введение в венерологию. Сифилис

1. Кафедра дерматовенерологии и косметологии

ВВЕДЕНИЕ В ВЕНЕРОЛОГИЮСИФИЛИС

1

2.

Введение в венерологиюВенерология - наука, изучающая эпидемиологию,

клинику, диагностику, лечение и профилактику болезней,

передаваемых преимущественно половым путем.

К этой группе болезней относят сифилис, гонорею,

мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз (4-ая

венерическая болезнь), так называемые классические

венерические болезни или венерические болезни первого

поколения.

2

3.

За последнее время значительно расширились знания осексуально

передаваемых

заболеваниях:

наряду

с

классическими венерическими болезнями к ним стали

относить

трихомониаз,

урогенитальный

хламидиоз,

микоплазменную инфекции, генитальный простой герпес,

СПИД, чесотку, педикулез, остроконечные кондиломы,

вирусный гепатит В.

Последние 5 заболеваний признаны только условно

передаваемыми половым путем, т.к. имеют преимущественно

не венерическое происхождение, но с социальной точки

зрения все выше перечисленные заболевания следует считать

венерическими и потому организационные мероприятия при

них должны быть практически такими же, как и при

венерических болезнях.

3

4.

Свое название «венерические болезни» получили от имениВенеры - мифологической богини любви и красоты у древних

римлян (у греков - Афродита), хотя на самом деле,

венерические болезни, как правило, являются следствием

аморального поведения, не имея ничего общего с любовью и

красотой. Потому социологи чаще называют венерические

болезни «болезнями поведения».

Всемирной Организацией Здравоохранения термин

"венерические болезни" пересмотрен и в настоящее время

отдается предпочтение названию этой группы болезней инфекции, передаваемые преимущественно половым путем.

4

5.

Венерические болезни имеют ряд общих черт:Возбудители их в природе существуют только в организме

человека, т.е. венерические болезни – антропонозы

Поражают преимущественно наиболее активный в половом

отношении возраст

Первичные признаки заболевания появляются на половых

органах

Наиболее высокая заболеваемость регистрируется у лиц,

имеющих частые внебрачные половые контакты

У контактных лиц, как правило, возникает заболевание.

5

6.

Краткий исторический очеркСчитают, что заболевание сифилисом существовало на

протяжении тысячелетий, о чем свидетельствуют исследования

костных останков человека, обнаруженных при археологических

раскопках.

Выделение сифилидологии в отдельную дисциплину относится

к эпохе Возрождения.

Слово "сифилис" (люэс) впервые появилось после выхода в свет

мифологической поэмы в стихах выдающегося итальянского

ученого из Вероны Джироламо Фракосторо "Сифилис

или

французская болезнь", изданной в Венеции в (1530) 1550 году.

Сифилус, пастух царя Алкифоя был наказан разгневанным

богом солнца Аполлоном болезнью, которая по описанию напоминала сифилис. До этого болезнь называлась испанской,

французской, неаполитанской и др. ("честь" ее возникновения

старались приписать другой стране).

Впервые в произведении Д. Фракосторо приведено описание

симптомов этого заболевания, получившего в те времена широкое

распространение в Европе.

6

7.

Существует несколько мнений ученых по поводу возникновенияи распространения сифилиса на земном шаре.

«Американисты" считают, что сифилис был завезен в Европу

моряками Христофора Колумба после открытия Америки.

Предполагается, что первоначально местные жители заразились

от больных спирохетозом лам (скотоложство).

Со временем болезнь приняла характер венерической инфекции,

и моряки Колумба инфицировались ею от местных жителей.

"Американисты" подтверждают свое предположение тем, что в

Испании случаи заболевания сифилисом стали регистрироваться в

1493 году после возвращения экспедиции Колумба.

В дальнейшем заболевание распространилось по Европе

наемными войсками французского короля Карла VIII, воевавшими

в Италии. В войсках вспыхнула новая болезнь, поразившая почти

всю армию Карла VIII, что заставило его спешно заключить мир и

распустить свое войско. Солдаты разбрелись по домам, разнося

болезнь по всей Европе. В эти годы описаны эпидемии и даже

пандемии сифилиса.

В России сифилис появился в 1499 году.

7

8.

«Европеисты», предполагают, что сифилис в Европе,Азии, на Ближнем Востоке существует с доисторических

времен. Доказательством этого являются описания учеными

древней Греции и Рима поражений кожи и слизистых

оболочек, сходных с сифилитическими (Гиппократ, Гален,

Плутарх, Авиценна).

В Восточной Индии до открытия Америки (за десять веков

до н.э.) врачи сообщали о сифилисе и его лечении

препаратами ртути.

В Китае к 2600г. до н.э. были описаны мягкий шанкр,

сифилитический шанкр, сифилис новорожденных.

Многочисленные

археологические

раскопки,

произведенные отечественными и зарубежными учеными,

подтвердили

наличие

сифилитического

гуммозного

поражения костей у людей, живших до нашей эры.

8

9.

Сравнительно новой является теория возникновения сифилисав Африке - родине трепонематозов.

"Африканисты" считают, что возбудители тропических трепонематозов (фрамбезии, пинты, беджель) и сифилиса являются

различными вариантами некогда единого микроорганизма.

Заболевания передавались при тесном бытовом контакте через

кожный покров, поврежденный тропическими растениями.

В дальнейшем эволюция трепонематозов была связана с

эволюцией человеческого общества. С появлением городов и

ограничением возможности передачи возбудителя бытовым

путем бытовой трепонематоз преобразовался в венерический

сифилис.

Миграция людей из Африки способствовала распространению

заболевания в Европу, а через Аравию - в Азию.

Распространение сифилиса из Африки происходило вследствие

войн, крестовых походов, вывоза африканских рабов в страны

Азии и Америки, развития торговых связей, паломничества

верующих к святым местам.

9

10.

Таким образом,вопрос о том, возник ли сифилис

первоначально в Америке или в Африке, или существовал на

европейском и азиатском материках с доисторических

времен, остается спорным.

Однако, все три теории указывают

на то, что

сифилитическая инфекция по происхождению уходит в

далекое прошлое и дискутируется только вопрос о пути

проникновения ее в Европу. Вероятнее всего, сифилис

появился на Земле почти одновременно с человеком.

Теории

возникновения

сифилиса

не

следует

противопоставлять, т.к. они не исключают друг друга. При

наличии сифилитической инфекции на европейском и

азиатских материках не исключено, что в далекие времена

при разобщенности населения, отсутствии миграции

"дополнительная доза" инфекционного материала могла

проникнуть как из Африки, так и из Америки.

10

11.

Несколько столетий врачи вели спор о том, считать лисифилис самостоятельной болезнью или особым проявлением

общего заболевания, в которое входят сифилис, гонорея и

мягкий шанкр.

Сторонников первой точки зрения называли дуалистами,

второй – унитаристами.

11

12.

Большая путаница в исследование сифилиса была внесенаизвестным английским ученым конца XVIII века Джоном

Хантером. В русской транскрипции имя ученого передается

по-разному: Гентер, Гунтер, Гантер, Хентер и др.

Для доказательства идентичности сифилиса и гонореи Д.

Хантер в 1767 году привил себе гной из уретры больного, к

сожалению, болевшего одновременно гонореей и сифилисом,

и через 3 недели на месте инокуляции развилась первичная

сифилома.

Этот опыт казался настолько демонстративным и

убедительным, а авторитет Хантера был очень большим, что

почти ни у кого не осталось сомнений в правоте школы

унитаристов.

12

13.

Ошибка Хантера дорого обошлась человечеству. Прогрессна пути к правильному познанию патологии венерических

заболеваний, в частности сифилиса, был задержан на десятки

лет, а дальнейшее изучение сифилиса пошло по

неправильному пути.

Лишь через 70 лет после этого опыта французский

венеролог Рикор доказал, что сифилис и гонорея являются

различными и самостоятельными заболеваниями, но сделал

он это недопустимым с современных позиций способом.

Рикор произвел заражение (1831-1838 гг.) сифилисом (700

человек) и гонореей (667 человек) здоровых людей

(приговоренных к смерти заключенных) и ценой их здоровья

снискал себе известность.

Спор унитаристов и дуалистов был окончательно

разрешен. Ученые не могли не учитывать полученные

Рикором результаты, но осудили этот метод постижения

истины.

13

14.

История поисков возбудителя сифилиса подобна повести«об обманутых надеждах». Лишь 3 марта 1905 года

многолетние и многочисленные поиски возбудителя успешно

завершились, когда Шауддин и Гоффман обнаружили

возбудителя сифилиса - трепонему, названную ими бледной

спирохетой. Доклад Шаудина и Гоффмана на обществе об

открытии возбудителя сифилиса был встречен с недоверием.

Закрывая заседание, председатель общества сказал: «На этом

мы заканчиваем дискуссию до открытия нового возбудителя».

Однако, вскоре открытие Шауддина и Гоффмана было

всеми признано. Вопрос об этиологии сифилиса был решен.

Открытие возбудителя гонореи (1879) и мягкого шанкра

(1885-1887) позволило бесповоротно отвергнуть учение

унитаристов.

14

15.

Вторая половина XIX - начало XX века ознаменовалисьуглубленным изучением венерических заболеваний, в том числе

сифилиса, и открытиями возбудителей венерических болезней.

Следует отметить труды выдающегося французского

сифилидолога Фурнье, давшего полное и точное клиническое

описание всех периодов сифилиса и различных его проявлений,

сохранившее ценность до настоящего времени. Он детально

описал клинику сифилиса на коже, слизистых, поражение

нервной системы, внутренних органов, врожденный сифилис, он

установил связь прогрессивного паралича и спинной сухотки.

В 1875г. В.М. Грацианский впервые в мировой литературе

описал изменения последа при сифилисе матери. П.М. Ширяев

(1881) и В.П. Федоров (1903) детально изучили этот вопрос.

И.И. Мечников и французский ученый Ру в 1903 г. привили

сифилис двум шимпанзе, а в 1904 г. Д.К. Заболотный - павиану,

что открыло путь к изучению экспериментального сифилиса на

биологических объектах, весьма близких к человеку.

15

16.

В 1906 году Нейссер и Брукк открыли серологическуюдиагностику сифилиса. Брукк и Вассерман разработали и

предложили методику классической реакции Вассермана,

положив в основу реакцию связывания комплемента (РСК).

Качественно новой реакцией на сифилис стала реакция

иммобилизации бледных трепонем (РИБТ), предложенная в

1949 г. американцами Нельсоном и Майером и поставленная

впервые в СССР в 1959 г. А.И. Картамышевым и Г.Б.

Беленьким. Эта реакция оказалась намного специфичнее, чем

«классические» серологические реакции. Она и в настоящее

время

имеет

важное

значение

для

распознавания

ложноположительных, несифилитических серологических

реакций. Реакция РИБТ значительно улучшила диагностику

сифилиса, особенно более поздних форм.

16

17.

В отношении поздних форм сифилиса следует отметитьпервое описание Бейлем в 1822 г. прогрессивного паралича и

выделение Дюшенном де Булонем в 1858-1859 г. спинной

сухотки (табес) в самостоятельную нозологическую форму, а

также обнаружение Ногучи в 1913 г. бледных трепонем в

мозговой паренхиме у больных прогрессивным параличом и

спинной сухоткой.

Изучению

сифилиса

нервной

системы

помогло

исследование спинномозговой жидкости, взятой путем

поясничного прокола (спинномозговая пункция). Значение

этого исследования, проводимого с 1891 г. (Квинке),

особенно возросло после применения реакции Вассермана

(1906) и коллоидной реакции Ланге (1912).

17

18.

В лечении сифилиса следует указать на два выдающихсяоткрытия.

Новую эру в терапии сифилиса начал немецкий исследователь

и врач Эрлих, предложивший в 1909 г. производное мышьяка сальварсан и в 1912г. - неосальварсан. В 1921 г. Сазераки

Леватиди создали препараты висмута для лечения сифилиса.

В 1943 г. американцы Магонеу, Арнольд и Гаррис применили

для лечения сифилиса пенициллин, открытый англичанином

Флемингом в 1929 г.

В Советском Союзе заслуга в получении пенициллина

принадлежит З.В. Ермольевой и Т.И. Базелиной (1942).

В настоящее время антибиотики занимают главенствующее

место в терапии больных сифилисом. Арсенал этих средств стал

весьма обширным. Большую роль играют дюрантные препараты

пенициллина пролонгированного действия.

Отечественный бициллин синтезирован сначала в 1954 г. И.С.

Иоффе и Ф.К. Сухомлиновым (Ленинград), затем в 1955 г. З.В.

Ермольевой и Е.Н. Лазаревой (Москва).

18

19.

Пути развития отечественной сифилидологииПервые письменные указания на появление сифилиса в

России относятся к 1490 г.

«Половая чума» быстро проникла в Россию, потому что в

эти годы усиленно развивалась торговля с западными

странами.

В России уже в середине XVIII столетия заболеваемость

сифилисом приняла опасные размеры. Согласно указу

Сената от 20 мая 1763 г. больные «франц-венерией»

женщины, занимающиеся проституцией, по излечении

подлежали ссылке в Нерчинск.

19

20.

Венерология в России сложилась лишь в середине XIXвека. До этого времени ее преподавание проводилось врачами

различных специальностей, чаще хирургами (Пирогов Н.И. и

др.).

В 1799 году в России, в Петербурге, было организовано

первое высшее медицинское учебное заведение - Медикохирургическая Академия. Но еще в течение 70 лет

дерматология и венерология не были представлены

самостоятельной дисциплиной.

Пирогов Н.И., будучи профессором хирургии (1836-1839) в

Дерпте (ныне г. Тарту), затем в Петербургской Медикохирургической Академии (с 1839г.)

выделил при

хирургических отделениях палаты для венерических больных.

Он систематически читал лекции по курсу венерических

болезней, изучал ряд новых для того времени методов

лечения сифилиса.

20

21.

Весьма интересными для нас являются высказыванияН.И. Пирогова по ряду вопросов здравоохранения и его

отношение к вопросам борьбы с сифилисом. Он писал: "Мы

живем в такой век, когда проявляется много забот о

страдающем человечестве. Намечаются усилия для

предотвращения нищеты и голода, изучаются причины

необычайной детской смертности и т.д., но почти не

рассматривается вопрос о предупреждении и искоренении

сифилиса. Какую нищету и какой голод можно сравнить с

мучительнейшим из чувств человека, сознающего, что он

является носителем такого яда, который проникнув глубоко

в тело, передается из поколения в поколение" (говорится о

врожденном сифилисе).

21

22.

Как самостоятельная наука венерология в России сталаразвиваться в конце 60-х - начале 70-х годов XIX века,

когда при Московском и Петербургском университетах

впервые были организованы дерматовенерологические

кафедры (1869 год).

Основоположником отечественной венерологической

школы, первым русским профессором кафедры венерологии

в России, "отцом русской венерологии" по праву и

заслуженно считается Вениамин Михайлович Тарновский

(1838-1907), уроженец Курской губернии, - выдающийся

ученый, клиницист и экспериментатор, талантливый врач и

педагог. Он внес много нового и ценного в учение о

венерических заболеваниях, он проявил огромную энергию,

чтобы доказать социальное значение венерических болезней.

В.М. Тарновский – автор первых русских учебников по

венерическим болезням и многочисленных работ,

посвященных сифилису и гонорее.

22

23.

Деятельность В.М. Тарновского была разносторонней имногогранной. «Нет ни одной главы в сифилидологии,

которая не была бы подвергнута исследованию самим В.М.

Тарновским или его учениками», - говорил на заседании

Московского

дерматологического

общества А.И.

Поспелов.

23

24.

В дооктябрьский период заболеваемость населения Россиивенерическими болезнями находилась на высоком уровне. В

1902 году сифилис в городе составлял 1720 больных на 100

тыс. населения (1,7%), а в 1913 году - 1803 на 100 тыс.

населения (1,8%). На селе соответственно в 1902 году - 0,8%, а

1913 году - 1,3%.

Но эти данные не отражали действительной картины

заболеваемости,

т.к.

из-за

отсутствия

обязательной

регистрации венерических больных, слабости медицинской

сети и обслуживания значительной части населения

частнопрактикующими врачами, большинство больных не

регистрировалось и не учитывалось.

За годы I империалистической войны (1914 – 1918 гг.)

заболеваемость сифилисом еще более увеличилась.

24

25.

Уже в первые годы после гражданской войны иинтервенции, в результате проведения ряда мероприятий

Советским

правительством,

признавшим

борьбу

с

венерическими болезнями, в частности с сифилисом, делом

государственной важности, стали снижаться бытовые

заражения сифилисом, ранний врожденный сифилис и,

наконец, заразные формы сифилиса.

В 1918 году Наркомздравом РСФСР была учреждена

секция по борьбе с венерическими болезнями. Начато

строительство венерологических диспансеров в Москве

(1921г.), Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе и других

городах. Если в 1924 году их было всего 40, то в 1937 году 521.

Открывая I Всесоюзный съезд дерматовенерологов в 1925

году Н.А.Семашко (нарком здравоохранения) назвал

диспансеры крепостями в области борьбы с сифилисом.

25

26.

После II Всесоюзного съезда дерматовенерологов (в1928 году) были утверждены законодательные меры для

борьбы с венерическими болезнями.

В УК РСФСР была введена ст. 125, в 1971 г. ст.115 и 113

(в ныне действующем УК ст. 121) об ответственности за

заведомое заражение венерической болезнью.

Установлено право на принудительное лечение и

обследование уклоняющихся.

К работе по борьбе с венерическими болезнями была

привлечена широкая медицинская сеть города и села.

Для роста кадров специалистов и научной работы были

созданы дерматовенерологические институты - первый в

Москве (1921 г.) – Центральный научно-исследовательский

кожно-венерологический институт.

26

27.

В результате проведения лечебно-профилактическихмероприятий, улучшения материального благосостояния и

роста санитарной культуры населения заболеваемость

сифилисом в 20-е годы уменьшилась:

в 1926 году - в 2 раза по сравнению с 1913 годом, а в

1940 году заразных форм сифилиса было зарегистрировано

в 28 раз меньше, чем в 1913 году.

В ряде городов, краев заболеваемость была доведена до

единичных случаев.

27

28.

Великая Отечественная война, оккупация большей частинашей территории фашистами, миграция населения,

разрушение сети здравоохранения (в том числе и

кожвендиспансеров), привели к существенному росту

половых инфекций. Но благодаря широкому развертыванию

лечебно-профилактических мероприятий и усилению борьбы

с венерическими болезнями в послевоенные годы,

заболеваемость сифилисом в России, начиная с 1947 года,

опять стала снижаться нарастающими темпами.

В 1958 году по сравнению с 1945 годом, заболеваемость

заразными формами сифилиса снизилась в 40 раз.

Заболеваемость третичным сифилисом зарегистрирована в 60

раз меньше, чем в 1913 году. С ранним врожденным

сифилисом в 1958 году было зарегистрировано всего 48

детей.

28

29.

В середине шестидесятых годов снова начался ростзаболеваемости сифилисом во всем мире, что, несомненно,

сказалось на показателях ее и в нашей стране.

Начиная с 1966 года в нашей стране отмечался

значительный рост заразных форм сифилиса.

В дальнейшем заболеваемость сифилисом характеризовалась

волнообразным течением: подъем сменялся снижением и

наоборот.

Самая высокая заболеваемость в городе Воронеже и

Воронежской области наблюдалась в 1977-1979 гг. и составила

31,0-32,0 на 100 тыс. населения. Далее наступил период спада,

и в 1987 году заболеваемость сифилисом в г.Воронеже

составляла 5,1 на 100 тыс. населения.

90-е годы ознаменовались резким подъемом заболеваемости

сифилисом в России, в том числе и в г. Воронеже и области.

Пик ее зарегистрирован в 1996 году, когда она составила: в

целом по России – 246,6; по Воронежской области – 168,0; по г.

Воронежу – 210,9 на 100 тыс. населения.

29

30.

В последующие годы началась стабилизация, а затемпостепенное снижение заболеваемости сифилисом, которое

сохраняется до настоящего времени. Так, в г. Воронеже эти

показатели составили в 2004 г. – 53,4; в 2005 г. – 40,8; в

2006 г. – 30,0; в 2007 г. – 24,9; в 2008г. – 24,2; в 2014г. – 9,1;

в 2015г. – 8,9; в 2016г. – 9,3; в 2017г. – 5,6 на 100 тысяч

населения.

30

31.

Причины роста заболеваемости сифилисом в мире и в РоссийскойФедерации:

Инфекционные заболевания протекают циклически (биологические

законы),

Биологические особенности возбудителя, изменение его патогенности, в

том числе под влиянием широкого использования антибиотиков.

Изменение состояния здоровья людей (аллергизация населения),

Ранняя сексуализация молодежи. Период полового созревания

сместился на 2 и более лет. Девушки и юноши в последнее время

вступают в половые связи гораздо раньше, чем их сверстники в

прошлом,

Половая распущенность отдельной части молодежи. Эффективные

противозачаточные средства сняли "психологические тормоза". В

большинстве стран мира внебрачные половые связи стали нормой

поведения. Чаще стали встречаться орогенитальные и ректальные

контакты, в том числе и в нашей стране,

Рост гомосексуализма, наркомании, алкоголизма, проституции. По

нашим данным 70-80% больных заражаются венерическими болезнями

будучи в состоянии алкогольного опьянения,

Сексуальные фильмы, порнография,

Урбанизация, рост городов, усиливающаяся миграция населения,

туризм, возрастание факторов, способствующих дестабилизации семьи.

31

32.

Одной из причин относительно медленных темповснижения

заболеваемости

являются

ослабление

профилактической работы и самоуспокоенность ряда

медицинских работников общей лечебной сети. До сих пор

имеет место незнание клиники заразных форм сифилиса, а

отсюда ошибки диагностики.

32

33.

В основе общественной профилактики венерических болезней в нашей странележат следующие положения:

Государственный характер медицинской помощи

Обязательный учет больных венерическими болезнями

Общедоступность квалифицированной медицинской помощи

Обследование членов семей и половых контактов больного, выявление

источников заражения

Диспансеризация и клинико-серологический контроль переболевших (критерий

излеченности)

Трехкратное

серологическое

обследование

беременных

женщин

с целью профилактики врожденного сифилиса и обследования на гонорею

женщин с хроническими воспалительными процессами мочеполовой сферы в

акушерско- гинекологических учреждениях

Серологическое обследование больных на сифилис в общесоматических

стационарах (вассерманизация)

Обследование доноров для профилактики гемотрансфузионного сифилиса

Обязательные периодические профилактические медицинские осмотры

декретированных групп населения

Проведение санитарно-просветительной противовенерической пропаганды

Санитарно - гигиеническое и половое воспитание подростающего поколения

Пункты индивидуальной профилактики. Личная профилактика (презерватив)

Аутопрофилактика с помощью индивидуальных средств: гибитан (биглюконат

хлоргексидина 0,05%), цидипол, мироместин (эффективность не позже 2-х

часов после полового контакта).

33

34.

Характеристика сифилисаСифилис - хроническое инфекционное заболевание,

характеризующееся системным поражением организма и

стадийным прогредиентным течением.

Возбудитель сифилиса - бледная трепонема (trepanema

pallida, греч. trepanon - бурав, сверло) открыта немецкими

учеными Шаудином и Гофманом в 1905 году. Свое название

бледная трепонема получила благодаря слабой способности

воспринимать краски в противоположность легко

окрашивающейся трепонеме рефрингенс.

34

35.

Бледная трепонема имеет спиралевидную форму, от 4 до14 мкм в длину и 0,2 - 0,25 мкм в поперечнике. Количество

оборотов спирали 8-12, завитки ее равномерные.

Обладает движениями - вращательными вокруг своей

продольной

оси,

поступательным

(вперед-назад),

волнообразным (контрактильным), способностью сгибать

свое тело (сгибательным), маятникообразным.

Является факультативным анаэробом, живет глубоко в

тканях.

35

36.

Соткрытием

электронного

микроскопа

получен

ряд

дополнительных данных, значительно обогативших наши познания о

морфологии и биологии бледной трепонемы.

Это исключительно сложный по своему строению микроорганизм.

По данным Н.М. Овчинникова и В.В. Делекторского бледная

трепонема имеет снаружи полисахаридно-липоидный чехол, который

предохраняет ее от внешних воздействий, от антител и антибиотиков.

На концах трепонемы есть головчатые пузырчатые образования блефаропласты, к которым прикреплены фибриллы, являющиеся

органами их движения. Помимо наружного чехла бледная трепонема

имеет наружную стенку (состоящую из трех слоев) и под ней

цитоплазматическую мембрану, выполняющую барьерную функцию

(также состоящую из трех слоев). Глубже расположена цитоплазма, в

которой вкраплены мелкие гранулы - рибосомы; округлые

образования сложной структуры: ядерная вакуоль и мезосомы,

которые принимают участие в процессе роста и деления.

Бледная трепонема делится не только пополам (путем поперечного

деления) через 30-33 часа, но и на много частей разной величины.

36

37.

Разнообразные экзо- и эндогенные влияния (в частности,применявшиеся антибиотики) изменили некоторые биологические

свойства бледной трепонемы.

Бледные трепонемы могут превращаться в цисты, споры, L-формы,

зерна, которые при снижении иммунитета могут реверсировать в

спиралевидные вирулентные разновидности и вызывать активные

проявления болезни.

Циста является формой выживания спиралевидной трепонемы,

которая скручивается в плотный клубок (анрулирование) с последующим

образованием вокруг нее многослойной мембраны и капсуловидной

субстанции.

Длительно сохраняясь в таком виде, циста не теряет способности к

формированию внутри себя дочерних шаровидных элементов или

коротких трепонем. Выйдя из материнской цисты, они дают начало

новой популяции, идентичной исходному штамму.

Цисты и L–формы чаще наблюдаются при латентных и поздних

формах сифилиса, малоактивны и, следовательно, реакция со стороны

организма незначительная. Макроорганизм и трепонемы в этих случаях

сосуществуют. Такие трепонемы весьма устойчивы к внешним

воздействиям, в т.ч. к антибиотикам и антителам.

37

38.

Антигенная мозаичность бледных трепонем доказанаприсутствием в сыворотке крови больных сифилисом

множественных

антител:

протеиновых,

комплементсвязывающих,

полисахаридных,

реагинов,

иммобилизинов, агглютининов и другие.

38

39.

Бледная трепонема вне организма чувствительна квоздействию

физических

факторов

(высушиванию,

нагреванию, солнечному облучению) и химических веществ.

На предметах домашнего обихода она сохраняет

патогенность

до

высыхания,

длительно

сохраняет

патогенность в трупах.

Гибнет при температуре 55оС в течение 15 мин., 100оС –

моментально, в цитратной крови при температуре – 3оС

сохраняет свою заразительность 3 дня. Устойчива к низким

температурам.

Быстро

погибает

под

воздействием

различных

дезинфицирующих растворов (0,5% р-р фенола, р-р сулемы,

дихлорида ртути 1:4000, 66% этиловый спирт, 0,3-0,5% р-р

различных кислот и др.).

Патогенные штаммы бледных трепонем хранят в

бескислородной среде при температуре от -20 до -70 °С или

высушенными из замороженного состояния.

39

40.

Условия и пути заражения сифилисомПути заражения сифилисом:

Источником инфекции является больной человек. Заражение

сифилисом чаще всего происходит через кожу и слизистые

оболочки путем прямого и непрямого контакта.

Основной путь заражения – половой.

Возможно и бытовое заражение при тесном непосредственном

контакте и через различные предметы, загрязненные заразным

материалом (посуда, зубные щетки, бритвы, медицинские

инструменты и др.).

Может быть заражение медицинского персонала при прямом

профессиональном

контакте

(осмотр,

оперативные

вмешательства и др. процедуры).

Передача сифилиса может произойти через донорскую кровь

(трансфузионный сифилис), заготовленную от больного

сифилисом (включая доноров, находящихся в инкубационном

периоде).

Сифилис передается так же внутриутробно от больной матери

плоду (врожденный сифилис) – трансплацентарный путь

заражения.

40

41.

Условия, необходимые для заражения:Наличие вирулентных трепонем (вирулентность которых, по

мнению некоторых авторов, изменчива)

Состояние макроорганизма

Наличие входных ворот на коже или слизистых

(микроссадина, микроэрозия)

Количество бледных трепонем попавших в организм

Для развития сифилиса имеет значение количество

возбудителя, попавшего в организм. Так у лиц, неоднократно

находившихся в половом контакте с больным активной

формой сифилиса, возможность заражения намного

возрастает по сравнению с теми, кто имел однократный и

кратковременный половой контакт

У некоторых здоровых людей имеются антитела, обладающие

иммобилизирующей активностью по отношению к бледным

трепонемам. Наряду с другими факторами они позволяют

объяснить, почему при контакте с больным человеком не

всегда происходит инфицирование.

41

42.

Таким образом, на исход контактов оказывают влияниеследующие факторы:

частота половых контактов (при многократных половых

контактах вероятность заражения увеличивается)

характер и локализация сифилидов во время контакта

наличие «входных ворот» у партнера

количество бледных трепонем, проникших в организм,

состояние организма и другие.

42

43.

Диагноз сифилиса в заразных стадиях должен бытьподтвержден обнаружением возбудителя.

Материал для исследования берут с имеющихся элементов

сыпи (мокнущих папул, эрозий, язв, трещин), предварительно

обработав их физиологическим раствором и получив тканевую

жидкость. Необходимо избегать появления крови, т.к. при этом

в тканевой жидкости образуются нити фибрина, которые

иногда имитируют самостоятельные движения и могут быть

ошибочно приняты за трепонему.

В тех стадиях, когда материал невозможно получить из

имеющихся высыпаний, можно исследовать пунктат

лимфоузла (при регионарном лимфадените).

Материал для исследования переносят на обезжиренное

предметное стекло (добавляют каплю физизиологического

раствора, если материала мало), покрывают покровным

стеклом и микроскопируют в темном поле зрения, используя

специальный темнопольный конденсор (или темную

фотографическую бумагу).

43

44.

Согласно канонам классической сифилидологии, основныеположения которой были сформулированы в 30 - 40-е годы

XIX века известным французским ученым P.Record (Рикор),

сифилису присуще стадийное, волнообразное течение с

чередованием периодов манифестации и периодов скрытого

состояния.

Второй особенностью течения сифилиса является

прогредиентность - постепенное изменение клинической и

патоморфологической картины в сторону все более

неблагоприятно протекающих проявлений.

Рикор выделил в течение сифилиса четыре периода инкубационный, первичный, вторичный и третичный.

44

45.

Впоследние

десятилетия

появились

убедительные

доказательства того, что течение инфекции не всегда

сопровождается закономерной сменой периодов.

Исследователи пришли к выводу о возможности длительного

бессимптомного течения сифилитической инфекции после

заражения, когда у больного не наблюдается ранних активных

проявлений болезни, а серологические реакции нередко остаются

отрицательными.

Причину подобного течения заболевания видят в способности

иммунной

системы

некоторых

инфицированных

сразу

трансформировать попавшие в организм трепонемы в устойчивые

формы выживания.

Бессимптомно протекающий сифилис либо никогда не

переходит в активный процесс, либо, в случае ослабления

контроля со стороны иммунной системы и реверсии форм

выживания возбудителя в патогенные спириллярные, проявляется

клинически. Это происходит через различные промежутки

времени после инфицирования, но чаще сифилис манифестирует

сразу поздней формой.

45

46.

Основными путями распространения бледной трепонемыв организме являются лимфатическая и кровеносная

системы.

Методом электронной микроскопии установлено, что

бледная трепонема в очагах поражения чаще располагается

в межклеточных щелях, периэндотелиальном пространстве,

кровеносных сосудах, нервных волокнах, особенно при

ранних формах сифилиса.

46

47.

Патогистологические исследования показали, что впервые дни после заражения бледные трепонемы заполняют

лимфатические щели и периваскулярные лимфатические

пространства. Лишь после этого они обнаруживаются в

просветах мелких кровеносных сосудов и их стенках.

Объяснение такого тропизма бледной трепонемы,

являющейся

факультативным

анаэробом,

видят

в

значительно меньшем содержании кислорода в лимфе по

сравнению с артериальной и венозной кровью.

Проникшие в организм бледные трепонемы интенсивно

размножаются и распространяются в лимфе, где содержание

кислорода не превышает 0,1%, в то время как в венозной

крови оно в 100, а в артериальной - в 200 раз выше (8-12 и

20% соответственно).

47

48.

Реакция организма на внедрение и размножение бледныхтрепонем проявляется сменой активных, клинически

выраженных периодов болезни и периодов без проявлений

на коже и видимых слизистых оболочках (так называемые

скрытые, латентные периоды).

На закономерную смену периодов при «классическом»

течении сифилиса обратил внимание французский

сифилидолог Рикор.

48

49.

Течение сифилисаИнкубационный период сифилиса начинается с момента

инфицирования и продолжается до появления первичного

аффекта (первичной сифиломы).

Инкубационный период в среднем продолжается 4

недели (30-32 дня). Однако возможно его укорочение и

удлинение по сравнению с указанной средней

продолжительностью.

В литературе описано укорочение инкубации до 9 дней и

ее удлинение до 6 месяцев.

49

50.

Укорочениеинкубационного

периода

наблюдается при массивном инфицировании

бледными трепонемами:

при наличии множественных «входных ворот»

при неоднократных инфицирующих контактах с

источником заражения (суперинфекции).

50

51.

Любыевоздействия,

угнетающие

жизнедеятельность

возбудителя

или

снижающие

выраженность

тканевой

воспалительной реакции, приводят к увеличению длительности

инкубационного периода.

Удлинение инкубации наблюдается:

при приеме трепонемоцидных препаратов (антибиотиков в

дозах,недостаточных для уничтожения возбудителя, но

влияющих на его жизнедеятельность), антималярийных,

антитрихомонадных средств, производных оксихинолина,

йода)

при приеме иммунодепрессантов (глюкокортикоидных

гормонов, цитостатиков)

при тяжелых сопутствующих заболеваниях, интоксикациях,

в старческом возрасте.

Введение достаточно больших доз антибиотиков в

инкубационном периоде может привести к развитию

так

называемого

«обезглавленного» сифилиса, т.е. сифилиса без

первичной сифиломы.

51

52.

Ранние стадии сифилиса характеризуются частичнымугнетением клеточного иммунитета, что способствует

размножению и распространению возбудителей по всему

организму.

Уже спустя 2-4 часа после инфицирования возбудитель

начинает продвигаться по лимфатическим путям,

внедряется в лимфатические узлы.

Кроме лимфогенного, с момента заражения трепонема

начинает распространяться гематогенным и нейрогенным

путями, и в первые сутки инфекция становится

генерализованной.

Трепонемы с этого времени обнаруживаются в крови во

внутренних органах и нервной системе, однако, в тканях

заболевшего в этот период еще не возникает

морфологического ответа на внедрение возбудителей.

52

53.

Активизациягуморального

иммунитета,

в

противоположность клеточному, при сифилисе наступает

рано: уже в первые дни инкубационного периода начинается

синтез антитрепонемных антител.

Специфические иммуноглобулины класса М можно

обнаружить в сыворотке спустя 7-10 суток после заражения.

Синтез иммуноглобулинов класса G начинается позднее:

они определяются в крови приблизительно через 4 недели

после инфицирования.

Несмотря на быстрое нарастание количества антител,

гуморальное звено иммунитета не в состоянии обеспечить

полное уничтожение и элиминацию бледных трепонем: в

течение всего инкубационного периода возбудители активно

размножаются в области «входных ворот», в лимфатической

системе и во внутренних органах.

В конце инкубации количество трепонем в организме

значительно увеличено, поэтому больные в этот период

заразны.

53

54.

ПЕРВИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСАПервичный период сифилиса начинается с момента

возникновения первичного аффекта (твердого шанкра) и

завершается появлением генерализованных высыпаний на

коже и слизистых оболочках.

Средняя

продолжительность

первичного

сифилиса

составляет 6-8 недель, но возможно сокращение его срока до

5 недель и увеличение до 9-12 недель.

54

55.

В месте внедрения бледной трепонемы в организмзаразившегося

развивается

тканевая

реакция

на

возбудитель, заключающаяся в образовании клеточного

инфильтрата из лимфоцитов, плазматических клеток и

нейтрофилов.

Располагаясь периваскулярно, инфильтрат вызывает

сдавление сосудов и нарушает трофику вышележащих

слоев кожи (слизистой оболочки). Трофические нарушения

усугубляются

тем,

что

трепонема

стимулирует

пролиферацию эндотелия сосудов, что приводит к сужению

их просвета.

В результате в области «входных ворот» возникает

эрозивный или язвенный дефект кожи, слизистой оболочки

с плотным инфильтратом в основании, который получил

название первичного аффекта (первичной сифиломы,

твердого шанкра).

Его появление свидетельствует о начале первичного

периода сифилиса.

55

56.

Первичный аффект (твердый шанкр) – эрозия или язваможет быть диаметром от 2-3 мм (карликовый шанкр) до 1,52 см и более (гигантский шанкр), имеет круглые очертания, с

ровными краями, гладким, блестящим дном розового или

красного, иногда серовато-желтого цвета, блюдцеобразной

формы (язва), со скудным серозным отделяемым,

безболезненная при пальпации, имеет в основании

плотноэластический инфильтрат.

Шанкры могут быть единичными и множественными,

типичными (эрозивными, язвенными) и атипичными.

56

57.

Сифилис первичный. Твердый шанкр (ulcus durum)57

58.

Твердый шанкр58

59.

Сифилис первичный. Множественный шанкр59

60.

По локализации различают шанкры:генитальные

перигенитальные

экстрагенитальные

биполярные.

60

61.

Сифилис первичный. Экстрагенитальный твердый шанкрСифилис первичный.

Перианальный твердый шанкр

Сифилис первичный. Экстрагенитальные

осложнённые твердые шанкры

61

62.

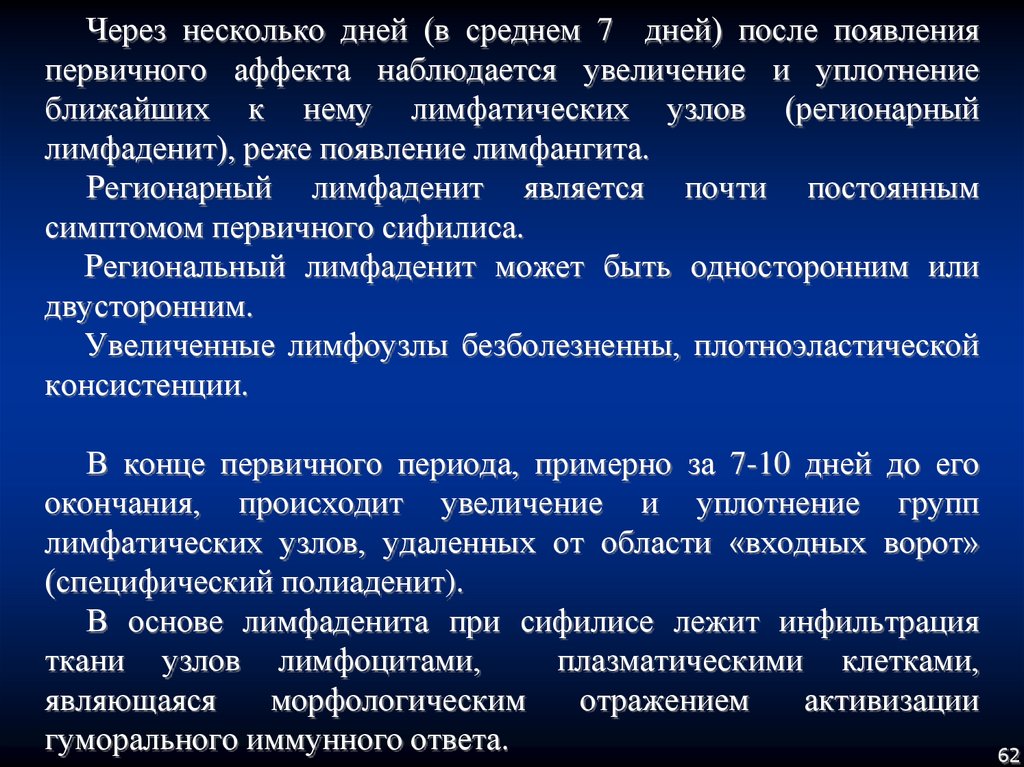

Через несколько дней (в среднем 7 дней) после появленияпервичного аффекта наблюдается увеличение и уплотнение

ближайших к нему лимфатических узлов (регионарный

лимфаденит), реже появление лимфангита.

Регионарный лимфаденит является почти постоянным

симптомом первичного сифилиса.

Региональный лимфаденит может быть односторонним или

двусторонним.

Увеличенные лимфоузлы безболезненны, плотноэластической

консистенции.

В конце первичного периода, примерно за 7-10 дней до его

окончания, происходит увеличение и уплотнение групп

лимфатических узлов, удаленных от области «входных ворот»

(специфический полиаденит).

В основе лимфаденита при сифилисе лежит инфильтрация

ткани узлов лимфоцитами,

плазматическими клетками,

являющаяся

морфологическим

отражением

активизации

гуморального иммунного ответа.

62

63.

Сифилис первичный.Остатки твердого шанкра, двусторонний лимфаденит

63

64.

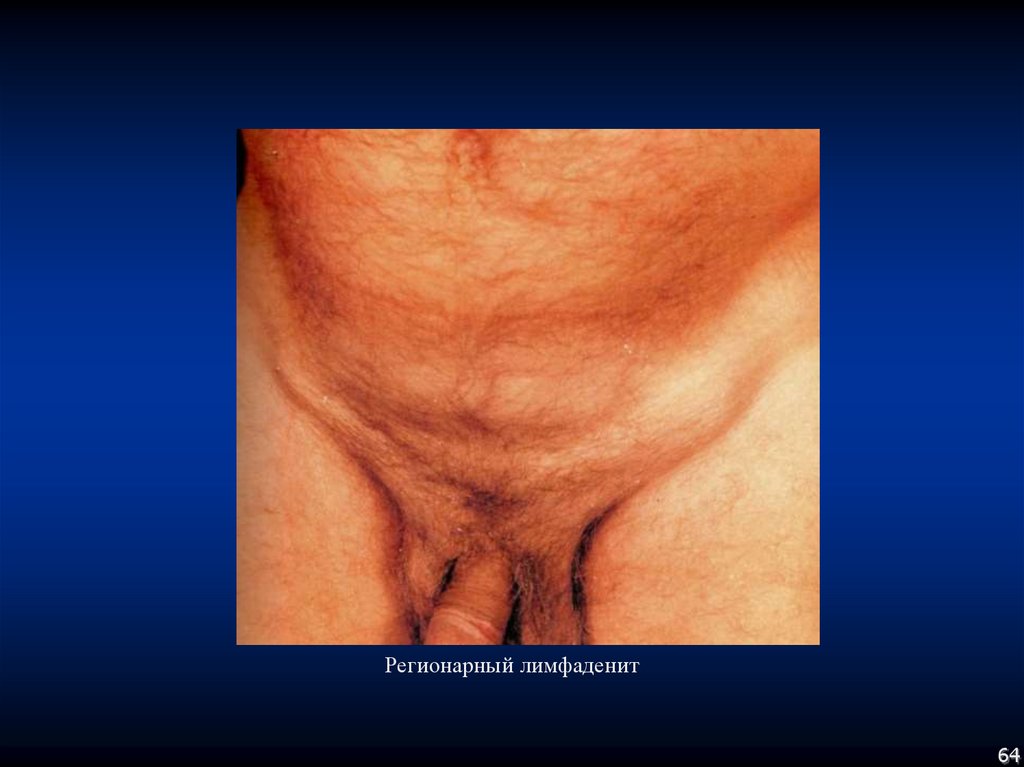

Регионарный лимфаденит64

65.

Атипичные шанкрыК атипичным шанкрам относят:

шанкр-амигдалит (одностороннее увеличение и

уплотнение небной миндалины)

шанкр-панариций (болезненная язва на отечной

концевой фаланге пальца)

индуративный отек (одностороннее увеличение

половой губы у женщин или отечность крайней плоти у

мужчин).

66.

Атипичные шанкрыИндуративный отек крайней плоти

Индуративный отек крайней плоти

и твердый шанкр

Сифилис первичный. Индуративный

отек, микст гонорея

Индуративный отек малых

половых губ и клитора

66

67.

Индуративный отек и сифилитические папулы67

68.

При присоединении вторичной инфекции развиваютсяосложнения первичного аффекта:

- импетигинизация (образование поверхностных гнойничковых

высыпаний)

- баланопостит (воспаление головки и внутреннего листа

крайней плоти у мужчин), вульвовагинит (воспаление

влагалища и наружных половых органов у женщин)

- фимоз (сужение крайней плоти полового члена)

- парафимоз (ущемление головки полового члена крайней

плотью)

- гангренизация

(возникновение

язвенно-некротического

процесса)

- фагеденизм (греч. разъедающая язва) распространение некроза

в глубину и за пределы шанкра (по словам Рикора, шанкр

пожирает самого себя). Некроз может привести к отторжению

головки полового члена, тяжелому кровотечению, прободению

и разрушению уретры.

68

69.

Осложнения твердого шанкраПрафимоз крайней плоти

Гангренозный твердый шанкр

Гангренозный твердый шанкр

69

70.

В течение первичного периода сифилиса происходит интенсивнаяпродукция антитрепонемных антител. В первую очередь

увеличивается их количество в кровотоке. Циркулирующие антитела

обездвиживают

трепонемы,

формируют

мембранатакующие

иммунные комплексы, что приводит к разрушению возбудителей и

выходу в кровь продуктов липополисахаридной и белковой природы.

Поэтому в конце первичного - начале вторичного периода

сифилиса у некоторых больных наблюдается продромальный синдром

(интоксикационный синдром, продромальный период) - комплекс

симптомов, в основе которых лежит интоксикация организма

веществами, выделяющимися в результате массовой гибели трепонем

в кровотоке. Появляются жалобы на общее недомогание, повышение

температуры, ночные боли в костях, суставах, мышцах.

Появление синдрома интоксикации является клиническим

отображением активного гуморального иммунного ответа на Tr.

pallidum.

Однако, несмотря на усиленную продукцию антител, их защитная

роль оказывается недостаточной, и в течение всего первичного

периода продолжается размножение и диссеминация трепонем.

70

71.

Кроме увеличения количества антител, циркулирующих вкрови, постепенно возрастает и их уровень в тканях.

Когда количество антител становится достаточным для

обеспечения гибели тканевых трепонем, возникает местная

воспалительная

реакция,

клинически

проявляющаяся

распространенными высыпаниями на коже и слизистых

оболочках. С этого времени сифилис переходит во вторичную

стадию.

Началу вторичного периода сифилиса соответствует пик

гуморальной иммунной реакции организма на Tr. pallidum.

71

72.

ДиагностикаКлиническая диагностика первичного периода сифилиса

при наличии у больного типичного твердого шанкра и

регионарного склераденита обычно затруднений не вызывает.

Независимо от этого диагноз сифилиса во всех случаях

должен быть обязательно подтвержден обнаружением

бледных трепонем в отделяемом из подозрительной эрозии

или язвы, либо в пунктате увеличенного регионарного

лимфатического узла. Если до обращения к врачу больной

занимался самолечением или ему назначили какие-либо

наружные средства (особенно дезинфицирующие и

прижигающие), то необходимо применить влажновысыхающие повязки с изотоническим раствором хлорида

натрия (не реже 2 раза в сутки).

Нередко исследования на бледную трепонему приходится

проводить в течение нескольких дней вплоть до

эпителизации эрозии, которая при банальных процессах

происходит довольно быстро.

72

73.

Стандартные серологические реакции имеют меньшеезначение для ранней диагностики первичного сифилиса, так

как они становятся положительными лишь в конце 3-й –

начале 4-й недели после образования твердого шанкра.

Не меньшее значение для установления диагноза имеют

анамнестические данные (наличие подозрительных половых

связей, длительность инкубационного периода).

Уточнению

диагноза

помогает

конфронтация

с

предполагаемым источником заражения, однако, необходимо

иметь в виду, что пациент может указать его неверно.

73

74.

Дифференциальная диагностикаДифференциальную диагностику твердого шанкра в

первую очередь необходимо проводить с заболеваниями при

которых отмечаются эрозии и язвы, особенно если они

локализуются на наружных половых органах.

74

75.

Мягкий шанкр в последние годы в России не наблюдается,но о нем надо помнить, так как возможен завоз из других

стран. Инкубационный период 3-4 дня. Язва более глубокая,

островоспалительная, края подрытые, болезненная, дно

рыхлое, покрытое гноем.

Нередко имеются мелкие язвенные отсевы (“дочерние”).

Сопутствующий бубон (у 40-50 % больных) болезненный,

отечный, спаян с окружающими тканями и склонен к

абсцедированию,

образованию

язв.

В

отделяемом

обнаруживается возбудитель стрептобацилла (Дюкрея-УнныПетерсена).

Возможно одновременное заражение сифилисом и мягким

шанкром.

75

76.

Простой пузырьковый лишай половых органов (herpessimplex

progenitalis)

отличается

сгруппированными

пузырьками

на

отечном,

гиперемированном

фоне.

Вскрываясь, пузырьки образуют эрозивные участки с

микроциклическими

краями

(фестончатыми),

сопровождаются

зудом,

жжением,

болезненностью.

Уплотнение у основания отсутствует, часто рецидивирует.

Регионарного лимфаденита, как правило, нет.

Иногда герпес может сочетаться с первичной сифиломой.

Поэтому окончательный диагноз утверждается после

лабораторного обследования больного и при необходимости

проведения конфронтации.

76

77.

Чесоточная эктима – чесоточный ход, осложненныйвторичной инфекцией, локализующийся на половых органах.

Наличие сильного зуда (особенно ночью), отсутствие в

основании плотного инфильтрата, значительное гнойное

отделяемое, обнаружение клиники чесотки на других

участках тела, отрицательные лабораторные данные на

сифилис позволяют поставить правильный диагноз.

Необходимо помнить о возможности сочетания сифилиса

и чесотки у некоторых больных.

77

78.

Шанкриформная пиодермия - чаще всего локализуется наполовых органах, лице (губы, веки), где образуется резко

ограниченная, округлая или овальная эрозия или язва с

ровными краями и полированным дном, покрытым серозным

или

серозно-гнойным

отделяемым.

У

основания

определяется инфильтрат, выходящий за пределы язвы

(отличие). Отмечается односторонний лимфаденит плотный,

безболезненный, подвижный.

Диагноз

устанавливается

после

тщательного,

многократного лабораторного обследования больного.

Несмотря на отрицательные результаты лабораторных

данных и конфронтации, в дальнейшем рекомендуется 6

месяцев клинико-серологического контроля.

78

79.

Кожный рак (плоскоклеточный). Характерно медленноеразвитие (месяцы, годы). Язва с плотными, неровными,

иногда вывороченными, возвышающимися над уровнем кожи

краями, изрытым дном, склонна к кровотечению, болезненна

при пальпации.

Лимфатические узлы вовлекаются в процесс позднее,

плотные, спаянные. Клиническая картина, лабораторные

исследования (в том числе и гистологическое) помогают

установить окончательный диагноз.

79

80.

Острая язва вульвы Чапина–Липшютца поражаетпреимущественно девушек-подростков при охлаждении или

пренебрежении

правилами

гигиены.

Заболеванию

предшествуют повышение температуры, озноб, недомогание.

На слизистой малых или больших половых губ возникают

болезненные, мягкие язвы неправильной формы, с

изъеденными краями, ровным зернистым кровоточащим

дном,

покрытым

гнойным

или

серозно-гнойным

отделяемым. Периферия их отечна, гиперемирована.

Островоспалительный характер поражения, обнаружение

возбудителя – грамположительной палочки (B. Crassus, B.

Doderleini) - облегчает постановку диагноза.

80

81.

Кожный лейшманиоз (болезнь Боровского) можетнапоминать

первичную

сифилому,

особенно

при

локализации на губах, лице.

Язва с нечеткими, изъеденными краями, изрытым дном,

мягким основанием, окружена красным ободком, с

обильным

серозно-гнойным

отделяемым.

Течение

медленное. Пальпируются по периферии узелковые

лимфангиты (четки).

При постановке диагноза учитывается эндемичное

распространение заболевания (Средняя Азия, Азербайджан

и др.) Бледная трепонема не выявляется, обнаруживаются

тельца Боровского (лейшмании) при микроскопическом

исследовании.

81

82.

Туберкулезная язва развивается у больных активнымтуберкулезом внутренних органов в области естественных

отверстий (полость рта, губы, перианальная область,

половые органы).

Язва с нечеткими границами, подрытыми краями,

неровным бледно- серым, зернистым дном, мягкой

консистенции, резко болезненна. По периферии могут быть

мелкие, нередко изъязвляющиеся бугорки. Течение

торпидное. В отделяемом обнаруживают микобактерии

туберкулеза.

82

83.

Дифтерийные язвы - неправильных очертаний, краянеровные, подрытые, покрыты серовато- желтым или белым

налетом, плотно сидящим. После снятия налета образуется

кровоточащая поверхность. Вокруг язвы эритема и отечность.

Регионарные лимфоузлы, как правило, увеличены и

болезненны.

83

84.

Эрозивный(возможно

и

язвенный)

баланит,

баланопостит,

вульвовагинит

различной

природы

(гонорейной, трихомонадной, грибковой, пиококковой и др.)

встречается у лиц, болеющих гонореей, трихомониазом,

кандидозом, пиодермией.

Характеризуются островоспалительными симптомами,

имеют неправильные, чаще полициклические очертания,

местами сливаются в обширные эрозивные участки без

заметного уплотнения у основания. Дно эрозий или язв яркокрасное с обильным отделяемым, в котором обнаруживаются

соответствующие возбудители. Пальпация очагов поражения

болезненна.

84

85.

Клиническая практика свидетельствует о том, что ошибкив

диагностике

первичного

сифилиса

встречаются

сравнительно часто и допускаются как дерматовенерологами,

так и врачами других специальностей (хирургами,

акушерами-гинекологами, терапевтами, отоларингологами,

урологами).

Основными

причинами

диагностических

ошибок

являются: невнимательный осмотр больного, атипичная,

маловыраженная

клиническая

картина

заболевания,

неполноценность лабораторного обследования пациентов,

недостаточная

квалификация

врачей

смежных

специальностей в вопросах венерологии и отсутствие у них

настороженности в отношении сифилиса.

85

86.

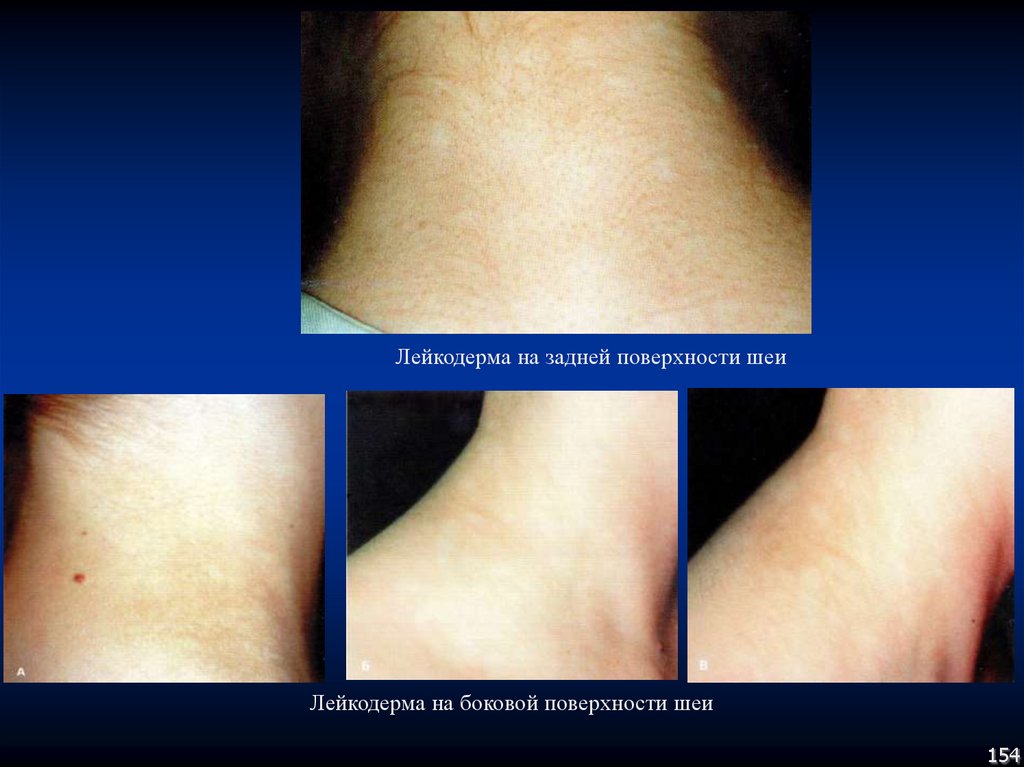

ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСАВторичный период сифилиса начинается с момента

возникновения первых генерализованных высыпаний (в среднем

спустя 2,5 месяца после заражения) и продолжается в

большинстве случаев 2-4 года. Характеризуется высыпаниями на

коже и слизистых (розеола, папулы, пустулы, везикулы), а также

пигментным

сифилидом

(сифилитическая

лейкодерма),

облысением, ларингитом, полиаденитом.

Длительность вторичного периода сифилиса весьма

индивидуальна и определяется особенностями иммунной

системы пациента. Выделяют:

- вторичный свежий

- вторичный рецидивный

- вторичный скрытый периоды сифилиса.

Рецидивы вторичных высыпаний могут наблюдаться иногда

спустя 10-15 и более лет после инфицирования, в то же время

у некоторых ослабленных больных этот период может

укорачиваться («галопирующее» течение заболевания).

86

87.

Во вторичном периоде наиболее выражена волнообразностьтечения сифилиса, т. е. чередование манифестных и скрытых

этапов болезни.

При первой «волне» вторичных высыпаний количество бледных

трепонем в организме наибольшее - возбудители в огромном

количестве размножились в организме на протяжении

инкубационного и первичного периодов заболевания.

Напряженность гуморального иммунитета в это время тоже

максимальная, что обусловливает формирование иммунных

комплексов, развитие явлений воспаления и массовую гибель

тканевых трепонем.

Гибель части возбудителей под воздействием антител

сопровождается постепенным угасанием воспалительного процесса

и самопроизвольным разрешением вторичных сифилидов в течение

1,5 - 2 месяцев.

Заболевание переходит в латентную стадию, продолжительность

которой может быть различной, но в среднем составляет 2,5 - 3

месяца. На фоне уменьшения антигенной стимуляции снижается

выработка антитрепонемных антител.

87

88.

Однако погибают не все трепонемы - часть их,трансформировавшаяся при неблагоприятных условиях в

устойчивые формы выживания, сохраняет жизнеспособность в

лимфатических узлах, коже, нервной системе и т. д.

Вследствие снижения антителопродукции контроль со

стороны иммунной системы ослабевает, и эти формы

возбудителя получают возможность реверсировать в

патогенные спириллярные формы и интенсивно делиться, что

приводит к рецидиву вторичных высыпаний.

Первый рецидив наблюдается примерно через 6 месяцев

после заражения. На очередное размножение возбудителей

иммунная система вновь отвечает усилением синтеза антител,

что приводит к разрешению сифилидов и переходу

заболевания в скрытую стадию.

88

89.

Таким образом, волнообразность течения сифилиса(особенно выраженная во вторичном периоде) обусловлена

особенностями взаимоотношений между Tr. pallidum и

иммунной системой больного.

Латентные стадии заболевания характеризуются хрупким

равновесием между иммунной системой и бледными

трепонемами.

Если это равновесие по тем или иным причинам

нарушается,

болезнь

манифестирует

клиническими

симптомами.

89

90.

Вторичный период сифилиса обусловлен гематогеннойдиссеминацией инфекции на фоне развития инфекционного

иммунитета и проявляется высыпаниями на любых участках

кожного покрова и/или слизистых оболочках.

Свежий вторичный сифилис - развивается после первичного

сифилиса и проявляется обильной диссеминированной мелкой

полиморфной сыпью, наличием твердого шанкра в стадии

разрешения и полиаденитом. Продолжительность 2-4 месяца.

Скрытый

вторичный

сифилис

характеризуется

исчезновением клинических симптомов и выявляется только

положительными результатами серологических исследований.

Рецидивный вторичный сифилис - происходит чередование

рецидивов сифилиса со скрытыми периодами. Во время

рецидивов опять появляется сыпь. Однако, в отличие от

свежего вторичного сифилиса, она менее обильная, более

крупная и располагается группами, образуя дуги, кольца,

гирлянды и полукольца.

90

91.

Сифилиды состоят из сосудистых пятен (розеол), узелков(папул) и значительно реже из пузырьков (везикул) и

гнойничков (пустул).

Кроме того, к вторичному сифилису относят

пигментный сифилид (сифилитическая лейкодерма) и

сифилитическое выпадение волос (алопеция).

91

92.

Сифилиды вторичного периодаследующими общими признаками:

сифилиса

характеризуются

высокой контагиозностью (особенно заразны высыпания на

видимых слизистых оболочках и в складках, где элементы склонны к

мацерации, эрозированию и образованию вегетации)

доброкачественностью течения (в большинстве случаев не

оставляют рубцов и атрофии), самопроизвольно проходят через 2-3

месяца, обычно не сопровождаются нарушениями общего состояния

генерализованным характером (высыпания располагаются

повсеместно, на любом участке кожи и слизистых оболочек)

отсутствием признаков острого воспаления

отсутствием субъективных ощущений (кроме высыпаний,

располагающихся в складках и на волосистой части головы, вызывая у

отдельных больных небольшой зуд).

изолированным

(фокусным)

расположением,

отсутствием

тенденции к периферическому росту (он наблюдается лишь при

условии раздражения поверхности элементов - в складках и на

слизистых оболочках)

92

93.

истинным полиморфизмом высыпаний (пятна, папулы, реже пустулы), а приступообразное появление сифилидов обуславливаетэволюционный или ложный полиморфизм

быстрым

рассасыванием

сифилидов

под

влиянием

противосифилитического лечения

особенностями серологической реакции крови: серологические

реакции крови (ИФА, РПГА) резко положительны почти у всех

больных вторичным свежим сифилисом и у 96-98% больных

вторичным рецидивным сифилисом.

Почти всегда отмечается резко положительный результат при

исследовании

крови

больных

с

помощью

реакции

иммунофлюорисценции (РИФ).

Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ) дает

положительный результат почти у половины больных вторичным свежим

сифилисом (60-80% иммобилизации) и у 80-100% больных вторичным

рецидивным сифилисом (90-100% иммобилизации).

93

94.

Розеолезный (пятнистый) сифилидРозеолезный (пятнистый) сифилид. Наиболее часто

встречаются

розеолезные

(пятнистые)

высыпания,

проявляющиеся округлыми бледно-розовыми пятнами

диаметром до 10 мм.

Обычно они локализуются на коже конечностей и

туловища, но могут быть на лице, стопах и кистях. Розеолы

при вторичном сифилисе появляются постепенно по 10-12

штук в день в течение недели. Типично исчезновение

розеолы при надавливании на нее. К более редким формам

розеолезной сыпи при вторичном сифилисе относятся:

шелушащаяся

приподнимающаяся розеолы.

94

95.

Сифилис вторичный. Розеола95

96.

При вторичном свежем сифилисе сифилиды более мелкие,обильные, более яркого цвета, располагаются симметрично

преимущественно на коже туловища, не имеют тенденции к

группировке и слиянию, как правило, не шелушатся.

У 22-30% больных можно обнаружить остатки твердого

шанкра и выраженный регионарный лимфаденит.

Кроме того,

лучше выражен полисклераденит

(увеличенные, плотноэластической консистенции подвижные

безболезненные подмышечные, подчелюстные, шейные,

кубитальные лимфатические узлы и др.).

Полиаденит встречается у 88-90% больных вторичным

свежим сифилисом.

96

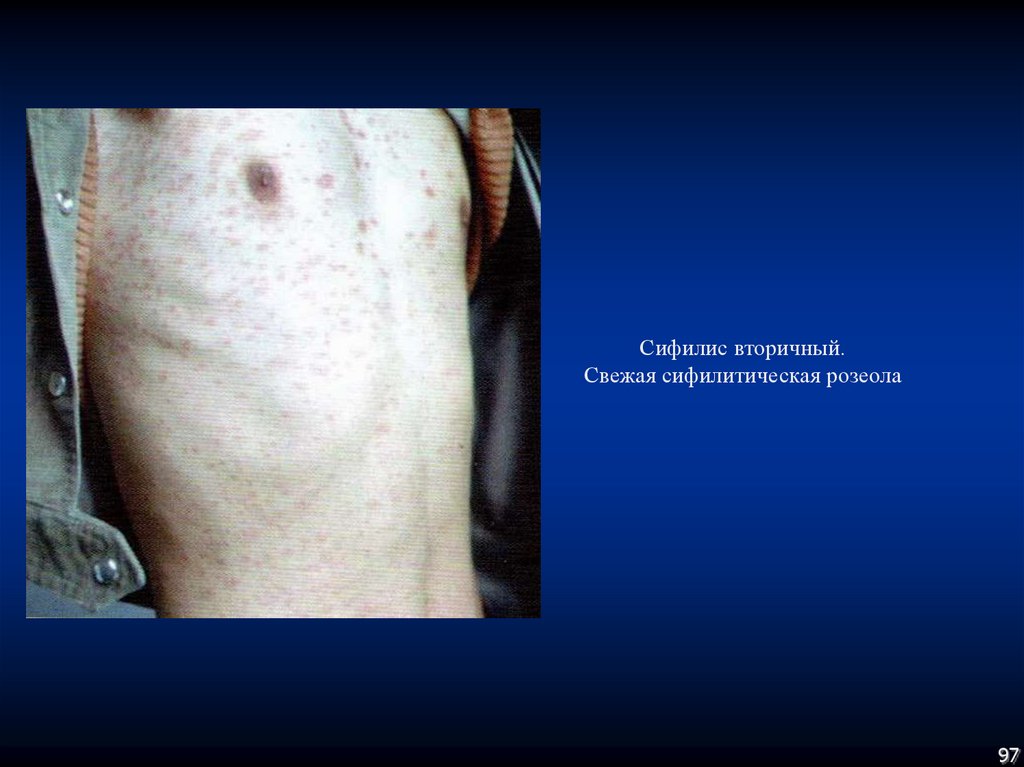

97.

Сифилис вторичный.Свежая сифилитическая розеола

97

98.

При вторичном рецидивном сифилисе элементы сыпикрупнее, менее обильные, часто несимметричные, склонные

к группировке (образование фигур, гирлянд, дуг), более

бледного цвета. Они нередко расположены в промежности,

паховых складках, на слизистых оболочках половых органов,

рта, т.е. в местах, подвергающихся раздражению.

Если при вторичном свежем сифилисе у 55-60% больных

наблюдается мономорфная розеолезная сыпь, то при

вторичном рецидивном сифилисе она встречается реже

(примерно у 25% больных), чаще наблюдается мономорфная

папулезная сыпь (до 22% случаев).

98

99.

Дифференцировать розеолезную сыпь необходимо отпятнистых высыпаний, которые наблюдаются при

неинфекционных и инфекционных заболеваниях.

99

100.

Мраморная кожа (cutis marmorata) возникает в результатепросвечивания расширенных поверхностных капилляров

кожи. Марморесценция появляется под влиянием холода:

кожа покрывается петлистым рисунком в виде синюшнорозовых полос и пятен неравномерной величины,

чередующихся с участками просветления.

На конечностях, где сосудистый рисунок более выражен,

создается впечатление, что в крупных петлях синюшнорозового цвета заключены белые пятна. Иногда цианотичные

пятна имеют тенденцию к слиянию.

Марморесценция исчезает через несколько минут после

адаптации кожи к холоду, а также при ее энергичном

растирании ладонью или согревании. Сифилитическая

розеола в этих случаях становится еще более яркой и

отчетливо выраженной.

100

101.

В сомнительных случаях для дифференциальнойдиагностики между мраморностью кожи и сифилитической

розеолой можно использовать пробу, предложенную 3.И.

Синельниковым: при внутривенном введении 3-5 мл 0,5-1%

раствора никотиновой кислоты сифилитическая розеола

становится более яркой и заметной в результате

значительного расширения сосудов в очагах поражения

(реакция «воспламенения»), а мраморный рисунок не изменяется.

101

102.

Розеола обычно становится отчетливее также в началелечения больного - на фоне реакции обострения ЯришаГерсгеймера. В связи с усилением воспаления в области

сифилитических высыпаний розеола приобретает более

насыщенный розово-красный цвет. Кроме того, во время

реакции обострения пятнистый сифилид может появиться на

участках кожи, где его не было до начала лечения.

102

103.

Пятнистыевысыпания

при

токсикодермии

сопровождаются субъективными ощущениями в виде чувства

жжения, покалывания, зуда. Они более крупных размеров,

чаще сливаются между собой, отличаются более острым

началом

и

течением,

яркой

окраской,

быстрым

присоединением шелушения.

Пятна от укусов вшей сопровождаются зудом.

Характерно наличие геморрагической точки в центре пятна

(место укуса). При надавливании пятна не исчезают.

Пятна при отрубевидном или разноцветном лишае имеют

разнообразную цветовую гамму - от розового до желтоватобурого и даже темно-коричневого цвета с заметным

шелушением. Важным дифференциально-диагностическим

тестом является проба с настойкой йода.

103

104.

Пятна при розовом лишае Жибера располагаются накоже туловища по линиям Лангера. Почти у каждого

больного удается обнаружить одно более крупное пятно «материнская бляшка». Характерен также симптом смятой

папиросной бумаги в центре элементов.

У больных розовым лишаем обязательно надо

исследовать кровь с помощью серологических реакций, так

как у ряда больных сифилисом только серологические

исследования

крови

позволяют

диагностировать

заболевание.

Пятна при краснухе изначально возникают на лице,

затем распространяются на кожу шеи, туловища. Высыпания

сопровождаются катаральными явлениями на слизистой

оболочке носа, конъюнктивитом, повышением температуры

тела.

104

105.

Пятнам на коже при кори предшествуют высокаятемпература тела, воспалительные явления верхних

дыхательных путей, пятна Филатова-Коплика на слизистой

оболочке рта.

Пятнистые высыпания на коже при брюшном и сыпном

тифах у всех больных сопровождаются слабостью,

снижением аппетита, головной болью, высокой температурой

тела и другими системными симптомами.

105

106.

Пятнистый сифилид слизистых оболочек(syphilis maculosa mucosae)

Розеолезные элементы на слизистой оболочке полости рта

редко располагаются изолированно - чаще они сливаются с

образованием эритемы в области небных дужек, мягкого неба,

язычка и миндалин.

Такие

сплошные

очаги

поражения

называются

эритематозной сифилитической ангиной (angina syphilitka

erythematosa), которая может быть, как односторонней, так и

двухсторонней.

При эритематозной сифилитической ангине отечность

миндалин отсутствует, зона эритемы представляется резко

отграниченной от окружающей нормальной слизистой

оболочки. Цвет эритемы застойно-красный, иногда она имеет

медный оттенок.

Поражение не вызывает субъективных ощущений или они

незначительны: дискомфорт при глотании, небольшая болезненность. Разрешение эритематозной ангины начинается с

центральной части.

106

107.

При вторичном свежем сифилисе пятнистый сифилид ворту сочетается с розеолезными и папулезными

высыпаниями на коже, специфическим полиаденитом,

регионарным лимфаденитом.

При вторичном рецидивном сифилисе пятнистый

сифилид обычно сочетается с пятнисто-папулезными

высыпаниями на коже.

107

108.

Эритематознуюсифилитическую

ангину

следует

дифференцировать с обычной катаральной ангиной, лекарственными

высыпаниями (токсидермия), «горлом курильщика».

При обычной катаральной ангине отмечаются боль в горле,

отечность миндалин, ярко красный цвет эритемы, повышение

температуры тела и общие симптомы интоксикации.

Пятнистые высыпания на слизистой оболочке рта при

токсидермии отличаются от пятнистого сифилида обширностью

поражения, которое обычно захватывает не только дужки и

миндалины, но и щеки, язык и другие участки, а также наличием

субъективных ощущений — выраженного жжения, болезненности.

Часто на фоне гиперемированной отечной слизистой оболочки

возникают пузыри, быстро превращающиеся в болезненные эрозии.

При так называемом «горле курильщика» слизистая оболочка

неба, язычка, дужек, задней стенки глотки имеет застойно-синюшный

цвет, границы эритемы нечеткие, на ее фоне видна сеть расширенных

кровеносных сосудов.

108

109.

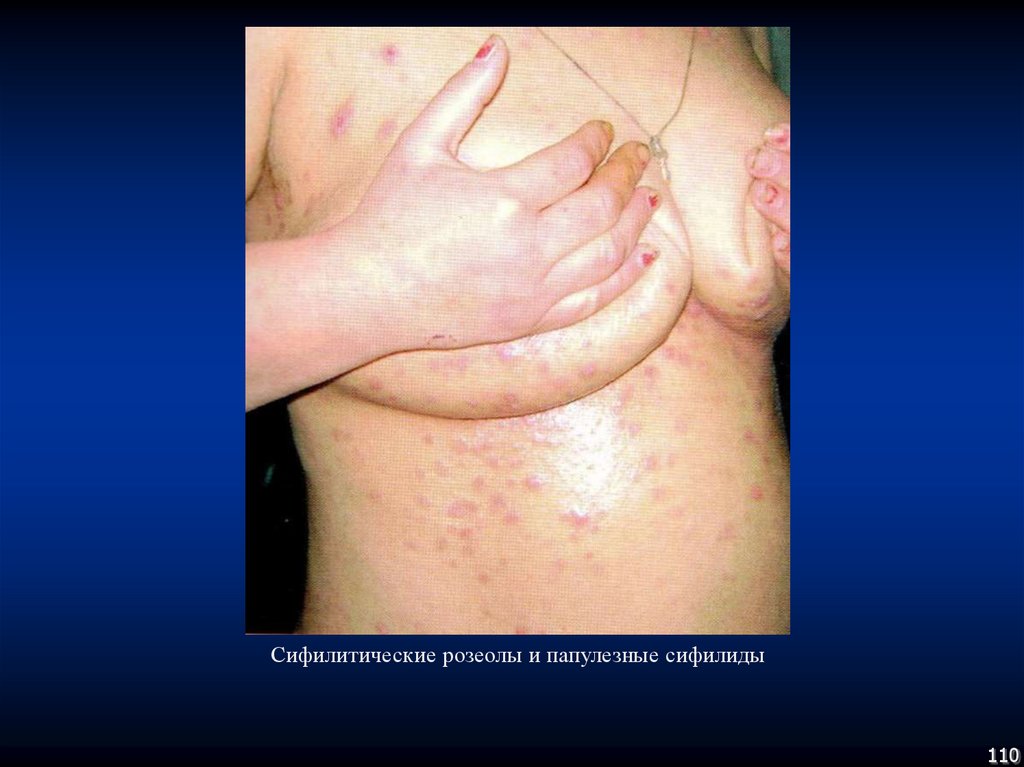

Папулезный сифилидПапулезный сифилид (syphilis papulosa) является не менее

частым, чем сифилитическая розеола, проявлением

вторичного периода заболевания, однако если розеола чаще

наблюдается у больных вторичным свежим сифилисом, то

папулезный сифилид - у больных вторичным рецидивным

сифилисом.

Папулезный сифилид встречается и при вторичном свежем

сифилисе, в этом случае папулы обычно появляются спустя

1-2 недели после возникновения розеолезной сыпи и

сочетаются с ней (пятнисто-папулезный сифилид).

Папулезные сифилиды возникают на коже не

одновременно, толчкообразно, достигая полного развития

через 10-14 дней, после чего существуют в течение 4-8

недель, поэтому у одного и того же больного можно

наблюдать элементы на различных стадиях развития.

109

110.

Сифилитические розеолы и папулезные сифилиды110

111.

Папулезный сифилидДиффузные папулезные сифилиды

(корона Венеры)

111

112.

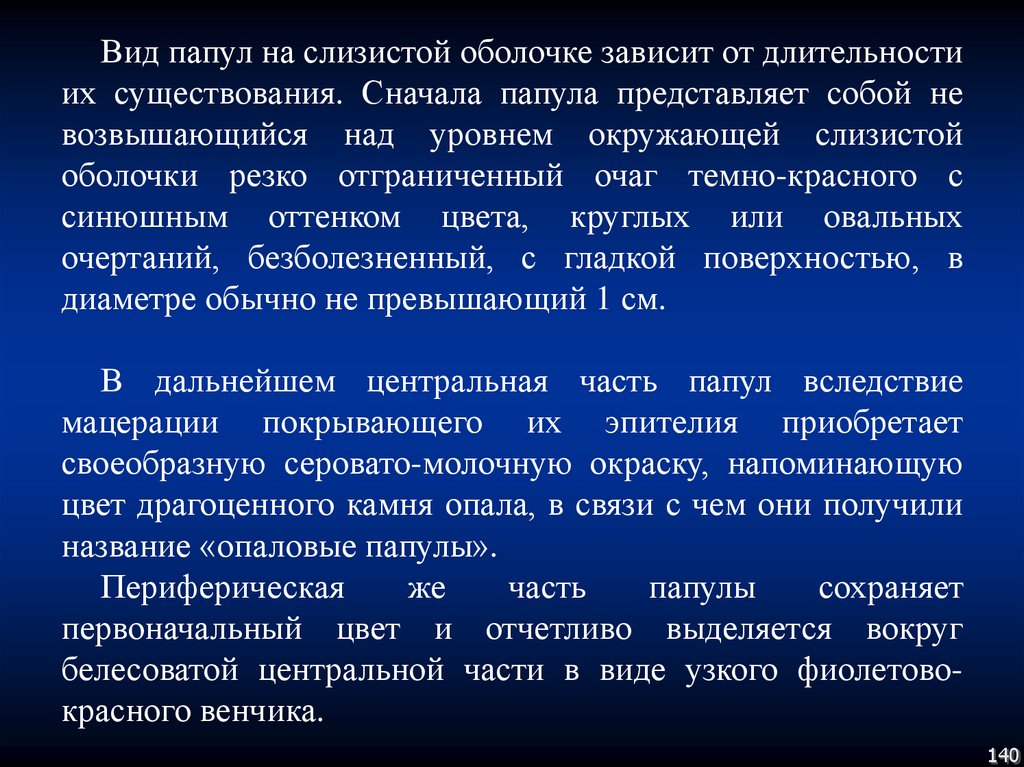

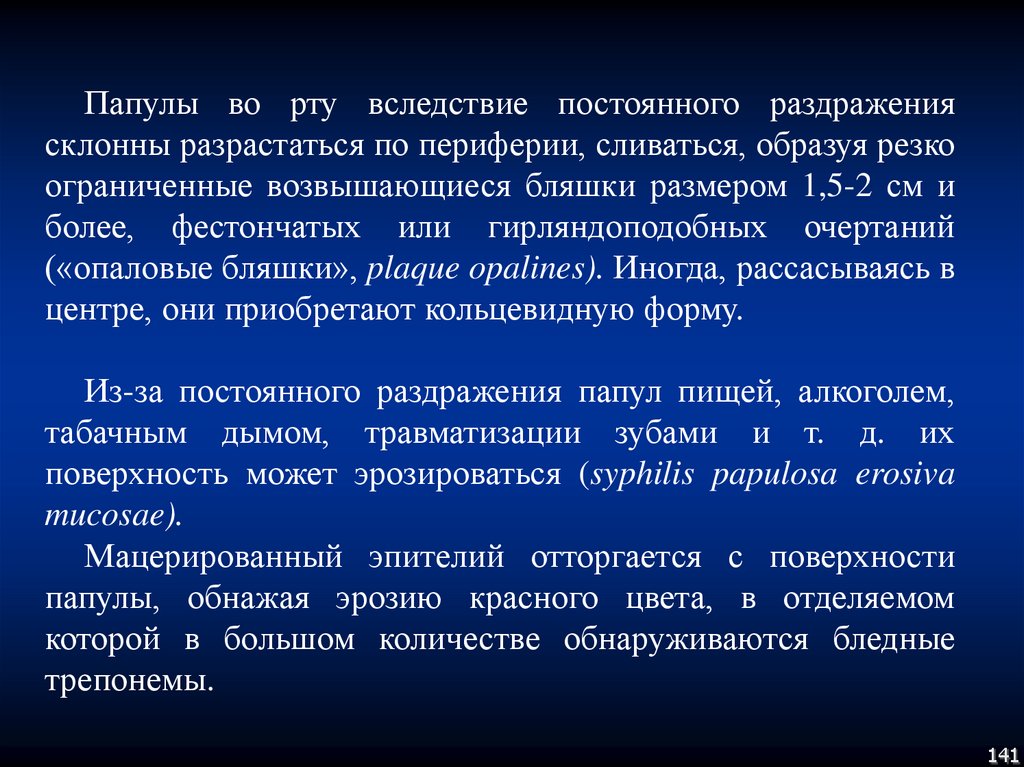

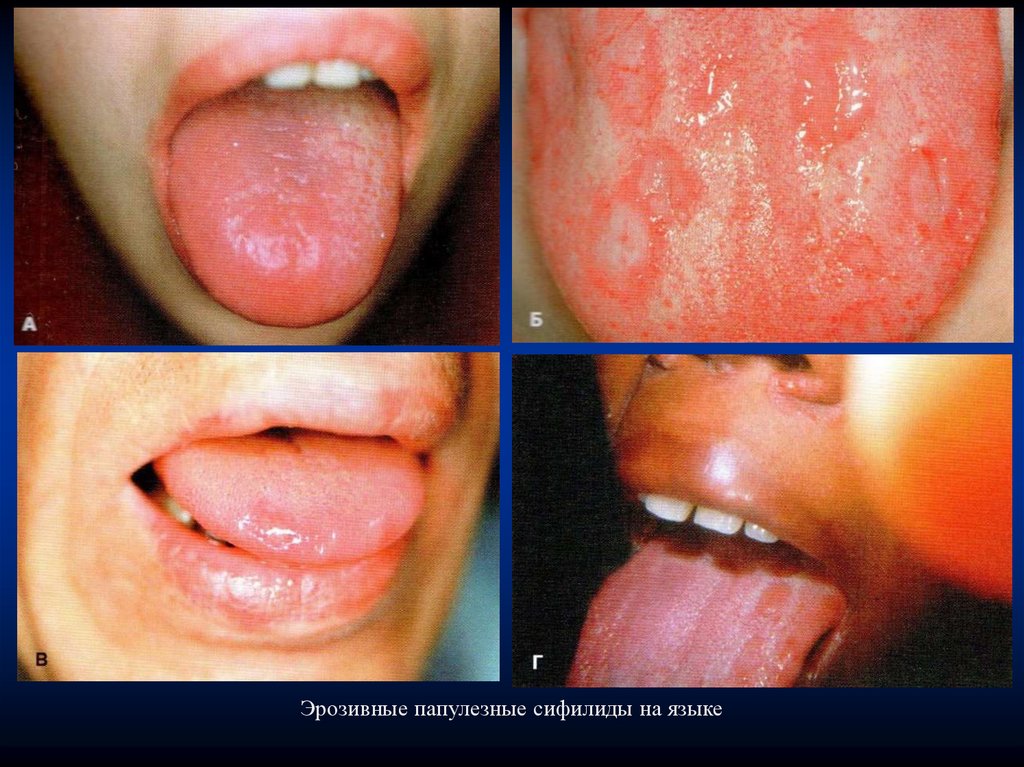

Папулезные сифилиды (псориатическая форма) на коже туловища113.

Первичным морфологическим элементом папулезногосифилида является папула (узелок), резко отграниченная от

окружающей кожи, правильно округлых или овальных

очертаний. По форме она может быть полушаровидной с

усеченной вершиной (т. е. верхняя часть ее плоская, нижняя

геометрически круглая - «плоскогорье») или остроконечной.

Цвет элемента вначале розово-красный, позднее

становится желтовато-красным (цвет полированной меди)

или синюшно-красным («ветчинным»). Консистенция папул

плотноэластическая.

Элементы располагаются, как правило, изолированно, но

при локализации в складках и раздражении наблюдается

тенденция к их периферическому росту и слиянию. В

отдельных случаях, разрастаясь по периферии, папулы

разрешаются в центре, что приводит к образованию различных фигур.

113

114.

Субъективные ощущения отсутствуют (кроме случаев расположения элементов в складках), но при надавливании на центрнедавно появившейся папулы тупым зондом отмечается резкая

болезненность (симптом Ядассона).

Поверхность недавно появившейся папулы выглядит

гладкой, блестящей, как бы полированной.

Через несколько дней папула начинает шелушиться,

покрываясь по всей поверхности тонкими прозрачными чешуйками, не скрывающими основной цвет элемента. Шелушение в

центре папулы заканчивается раньше, чем на периферии, в

результате чего после отторжения центральных чешуек по краю

элемента остается ободок подрытого рогового слоя эпидермиса

(«воротничок Биетта»).

Шелушение папулы является признаком ее разрешения,

одновременно окраска элемента начинает бледнеть. Затем

папула постепенно «оседает», уплощается и рассасывается, а на

ее месте остается небольшая буроватая пигментация кожи, со

временем бесследно исчезающая.

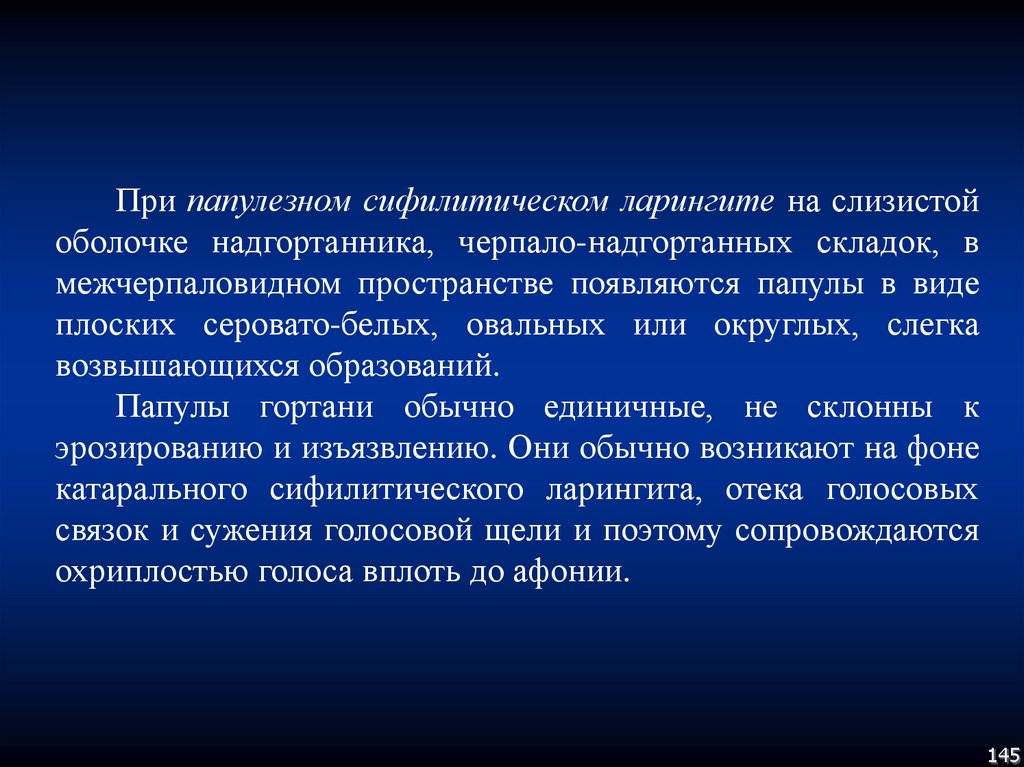

114

115.

Папулезный сифилид при вторичном свежем сифилисеотличается от такового при рецидивном.

При вторичном свежем сифилисе папулы рассеяны на

коже туловища и конечностей, нередко бывают на лице, на

волосистой части головы.

У больных вторичным рецидивным сифилисом папулы

малочисленны, имеют склонность к группировке в виде

колец, гирлянд, дуг, полудуг и расположены на гениталиях, в

анальной области, на слизистой оболочке рта, ладонях,

подошвах.

115

116.

Папулезные высыпания имеют разновидности:милиарные (размером с просяное зерно (1-2 мм в

диаметре)

лентикулярные (размером с чечевицу (0,3-0,5 см в

диаметре)

монетовидные (размером с монету (2-2,5 см в

диаметре)

бляшковидные (5 см и более в диаметре)

вегетирующие (возвышающиеся над уровнем кожи

папулы за счет их гипертрофии и разрастания)

широкие кондиломы (бородавчатые образования в

складках кожи вокруг влагалища или заднего прохода

на широкой ножке, склонные к мацерации, плотные на

ощупь)

116

117.

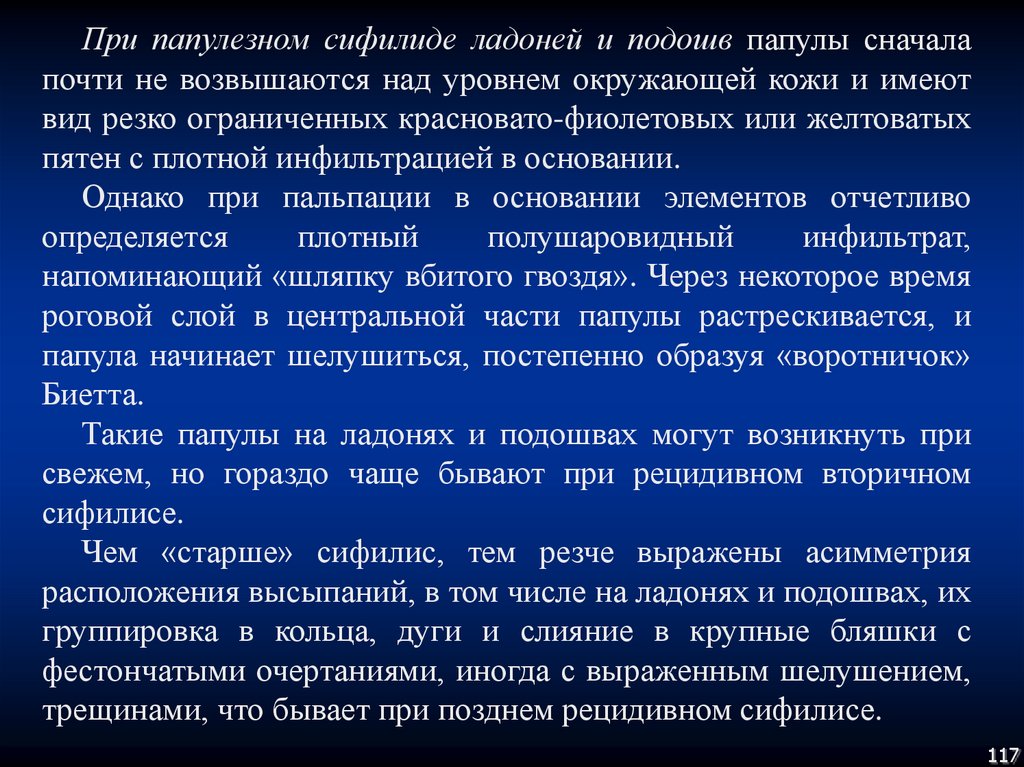

При папулезном сифилиде ладоней и подошв папулы сначалапочти не возвышаются над уровнем окружающей кожи и имеют

вид резко ограниченных красновато-фиолетовых или желтоватых

пятен с плотной инфильтрацией в основании.

Однако при пальпации в основании элементов отчетливо

определяется

плотный

полушаровидный

инфильтрат,

напоминающий «шляпку вбитого гвоздя». Через некоторое время

роговой слой в центральной части папулы растрескивается, и

папула начинает шелушиться, постепенно образуя «воротничок»

Биетта.

Такие папулы на ладонях и подошвах могут возникнуть при

свежем, но гораздо чаще бывают при рецидивном вторичном

сифилисе.

Чем «старше» сифилис, тем резче выражены асимметрия

расположения высыпаний, в том числе на ладонях и подошвах, их

группировка в кольца, дуги и слияние в крупные бляшки с

фестончатыми очертаниями, иногда с выраженным шелушением,

трещинами, что бывает при позднем рецидивном сифилисе.

117

118.

Сифилис вторичный. Папулезный сифилид ладоней119.

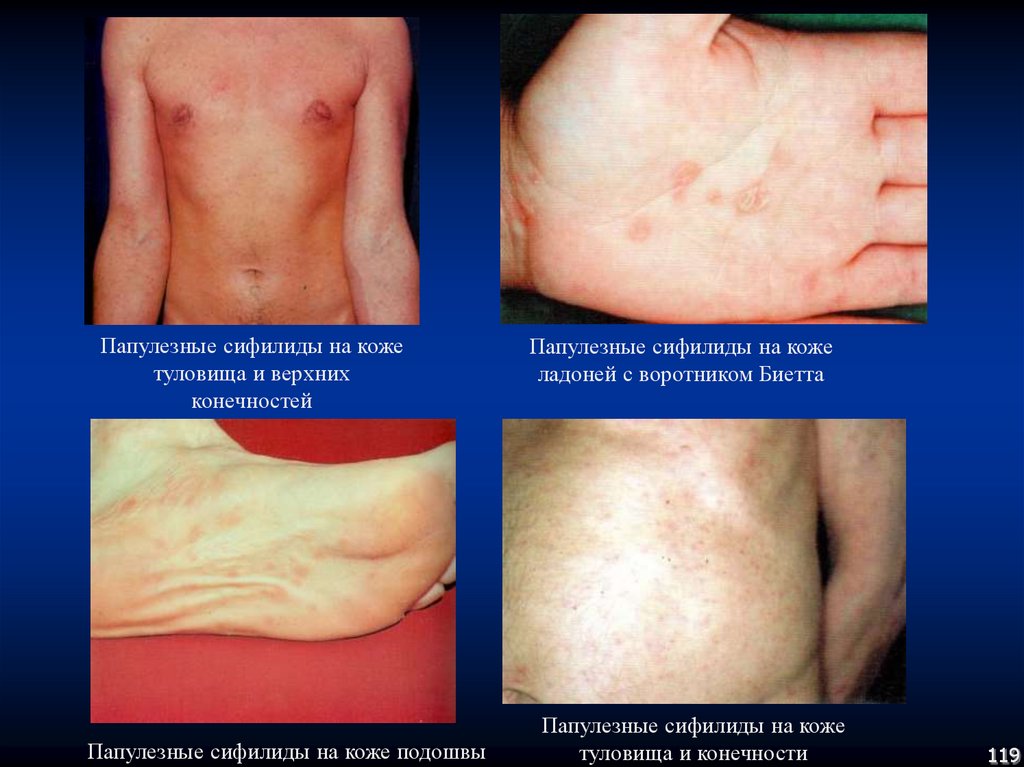

Папулезные сифилиды на кожетуловища и верхних

конечностей

Папулезные сифилиды на коже подошвы

Папулезные сифилиды на коже

ладоней с воротником Биетта

Папулезные сифилиды на коже

туловища и конечности

119

120.

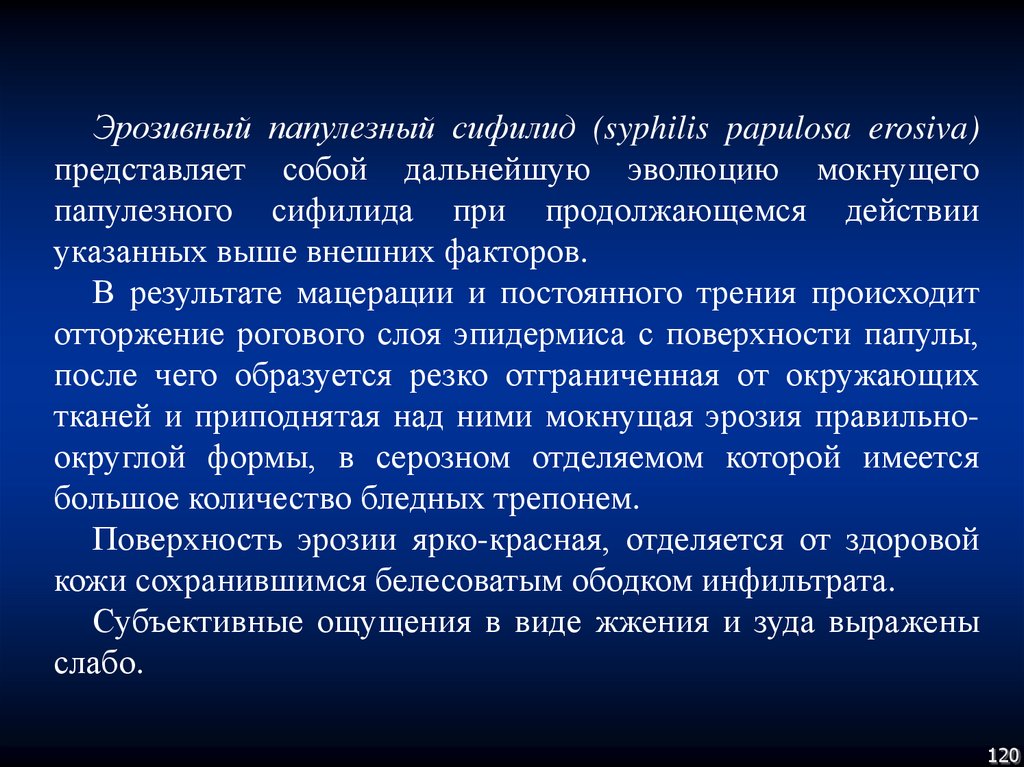

Эрозивный папулезный сифилид (syphilis papulosa erosiva)представляет собой дальнейшую эволюцию мокнущего

папулезного сифилида при продолжающемся действии

указанных выше внешних факторов.

В результате мацерации и постоянного трения происходит

отторжение рогового слоя эпидермиса с поверхности папулы,

после чего образуется резко отграниченная от окружающих

тканей и приподнятая над ними мокнущая эрозия правильноокруглой формы, в серозном отделяемом которой имеется

большое количество бледных трепонем.

Поверхность эрозии ярко-красная, отделяется от здоровой

кожи сохранившимся белесоватым ободком инфильтрата.

Субъективные ощущения в виде жжения и зуда выражены

слабо.

120

121.

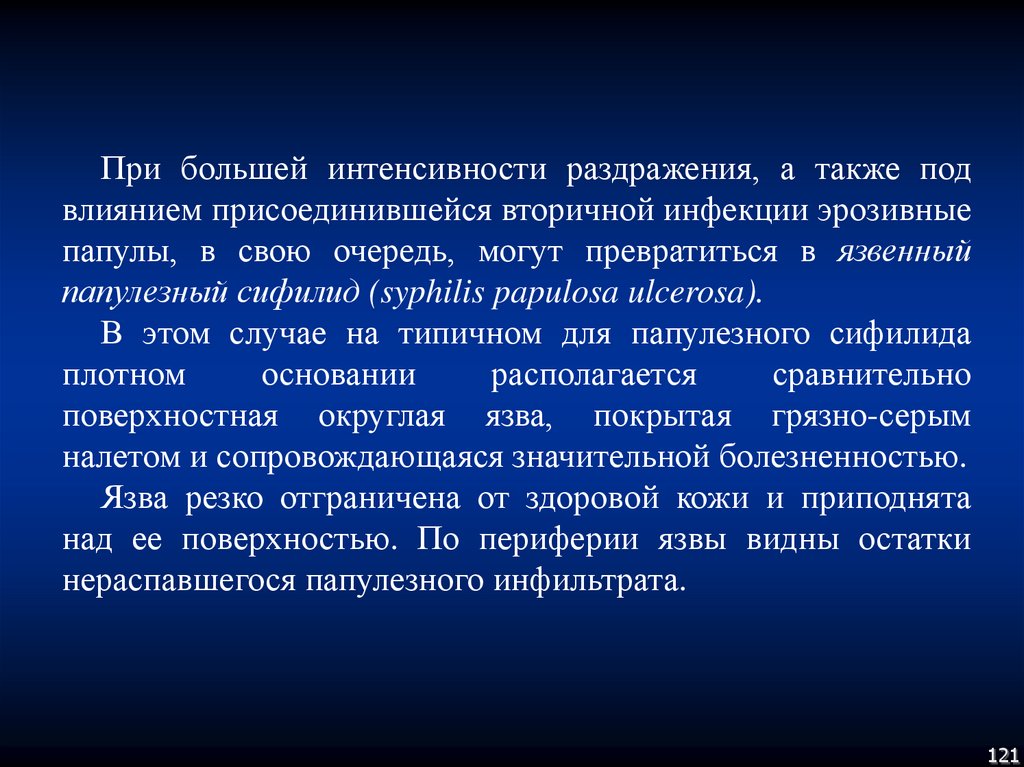

При большей интенсивности раздражения, а также подвлиянием присоединившейся вторичной инфекции эрозивные

папулы, в свою очередь, могут превратиться в язвенный

папулезный сифилид (syphilis papulosa ulcerosa).

В этом случае на типичном для папулезного сифилида

плотном

основании

располагается

сравнительно

поверхностная округлая язва, покрытая грязно-серым

налетом и сопровождающаяся значительной болезненностью.

Язва резко отграничена от здоровой кожи и приподнята

над ее поверхностью. По периферии язвы видны остатки

нераспавшегося папулезного инфильтрата.

121

122.

На участках кожи, где наблюдается трение и создается умеренноепо силе, но длительное раздражение, сифилитические папулы

увеличиваются в размерах, гипертрофируются, вегетируют и

превращаются в так называемые вегетирующие папулы, или широкие

кондиломы (syphilis papulosa vegetans seu condilomata lata).

У женщин этому может способствовать наличие влагалищных

выделений. Широкие кондиломы всегда имеют плотное основание,

бугристую, неровную поверхность, по внешнему виду напоминают

цветную капусту, покрыты клейким серозным налетом, содержащим

большое количество бледных трепонем.

При присоединении вторичной инфекции поверхность широких

кондилом покрывается грязно-серым зловонным налетом, они могут

эрозироваться и изъязвляться, сливаться в бляшки.

Широкие кондиломы чаще всего локализуются на больших и малых

половых губах, в области заднего прохода, промежности, в

межъягодичной складке, в венечной борозде, на задней поверхности и

у корня полового члена, на мошонке, в бедренно-мошоночной области,

иногда — под молочными железами, в области пупка, в подмышечных

впадинах, в межпальцевых складках стоп.

Широкие кондиломы свойственны в основном вторичному

рецидивному сифилису. Без лечения они существуют длительно.

122

123.

Сифилис вторичный. Широкиекондиломы

Эрозивные папулезные