Similar presentations:

Все об основах права

1.

Презентация на тему:«Все об основах права»

Презентация для семинара по

основам права

•Адрес:

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 49

Есаков Андрей

Латышев Владислав

Студенты группы: МЭО23-3

2.

Финансовый университетО главном

Чем мы сегодня будем

заниматься?

Сегодня мы обсудим весь курс по предмету Основы права и

затронем темы от договорного права до семейного. В конце

нас ждут интересные задачи по пройденному материалу.

3.

Финансовый университетОпределение

Что такое гражданско-правовой договор?

Гражданско-правовой договор – соглашение 2 или более лиц об

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и

обязанностей.

По договору у одной стороны возникает право требовать

совершения определенных действий, а у другой — обязанность их

совершить.

Чаще всего договоры закрепляют взаимные права и

обязанности. Например, продавец обязан передать книгу

покупателю и имеет право получить за книгу плату. Покупатель

имеет право требовать передачи ему книги и обязан заплатить за

нее установленную договором цену.

4.

Финансовый университетПризнаки

1

Договор представляет собой соглашение двух и более лиц.

2

Договор является юридическим фактом, направленным на

установление, изменение или прекращение субъективных

прав и обязанностей контрагентов

3

Договор — это форма, которую приобретают

правоотношения сторон.

В договоре стороны сами устанавливают для себя права и

обязанности и последствия нарушения соответствующих положений

договора.

Договор обязывает его участников к надлежащему выполнению

согласованных условий взаимосвязанной деятельности, установленных

прав и обязанностей, что служит достижению цели договора.

Государство обеспечивает договор мерами государственного

принуждения. Поэтому договор справедливо считается законом для

двоих.

Регулирующая роль договора сближает его с законом и

нормативными актами.

5.

Финансовый университетУсловия договора

Какие условия нужны для

договора?

Обычные условия – это условия, которые на

практике включаются в содержание данного договора,

однако их отсутствие не влияет на его действительность.

Обычные условия не нуждаются в согласовании сторон,

так как предусматриваются в соответствующих

нормативных актах.

Например: к обычным условиям возмездных

договоров относится цена. Если в договоре не

определена цена, применяются цены, устанавливаемые

уполномоченными государственными органами или же

исполнение договора оплачивается по цене, которая

обычно взимается за аналогичные товары, работы или

услуги.

Случайные – это условия, которые не характерны

для данного договора, но если стороны согласились на

их включение в договор, они становятся юридически

значимыми. Они изменяют либо дополняют обычные

условия.

Существенными – считаются условия, которые

являются необходимыми и достаточными при

заключении договора.

6.

Финансовый университетСделки

Что такое сделка?

Сделками признаются действия граждан и юридических

лиц, направленные на установление, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей (СТ.153 ГК).

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об

установлении, изменении или прекращении гражданских прав

и обязанностей (СТ.420 ГК).

Сделка – это реальные действия, направленные на

достижение неких целей. Договор – это соглашение о

выполнении действий. Другими словами, договор всегда

предполагает направление оферты и ее последующего акцепта

контрагентом.

7.

Финансовый университетЛюбой ли договор

является сделкой?

Любой договор является сделкой, но не каждая сделка – это договор.

Сделка более широкое понятие, чем договор, они соотносятся друг с другом

как общее и частное. Договор – это вид сделки.

Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и

односторонними. Односторонней считается сделка, для совершения которой

в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением

сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны

(например, доверенность или завещание). Для заключения договора

необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя

сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка). Иными

словами, сделка может быть односторонней, а договор нет.

8.

Финансовый университетНаследственное право

Определение

- переход имущества, прав и связанных с ними

обязанностей умершего лица к иным лицам

Основания наследования

- юридические факты, опосредующие возникновение

наследственных правоотношений после смерти лица

01 Завещание

02 Наследственный договор

03 Нормы закона, которые начинают действовать при

отсутствии или недействительности завещания

Завещанием признается акт распоряжения гражданина собственным имуществом на

случай своей смерти, что согласуется с такими важнейшими принципами

гражданского права, как принцип неприкосновенности собственности и принцип

автономии воли

9.

Особенности наследственного праваКакие особенности?

По своей юридической природе завещание является односторонней сделкой

и создает права и обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК).

Поэтому заинтересованные лица вправе оспаривать его действительность также

только после открытия наследства.

Завещании должно быть составлено в письменной форме, собственноручно

подписано завещателем и нотариально удостоверено с обязательной

видеофиксацией. Завещание может быть по просьбе завещателя подписано

другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса. В завещании

должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать

завещание собственноручно. Если при составлении завещания присутствовали

свидетели, они также обязаны подписать завещание.

Согласно ст. 1149 ГК право на обязательную долю имеют

несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, его

нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные родители и нетрудоспособные

иждивенцы, указанные в п. 1 и 2 ст. 1148 ГК. Эти лица, независимо от содержания

завещания, наследуют не менее половины той доли в наследственном

имуществе, которая причиталась бы им при наследовании по закону.

10.

Наследственный договорНаследственный договор

- это способ выразить свою волю по поводу имущества после смерти; это

взаимный, обязывающий двусторонний (многосторонний) договор

Наследование по закону

имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в

иных случаях, установленных ГК

Так, наследование по закону будет иметь место если:

наследодатель не составил завещания;

наследник по завещанию отказался от наследства;

наследник по завещанию не принял наследство;

наследник по завещанию умер раньше завещателя;

наследник по завещанию - юридическое лицо,

ликвидировано

которое

было

11.

Финансовый университетОчередь наследования

Сколько существует очередей наследования?

Предусмотрено восемь очередей наследников по закону (ст. 1142 - 1145 ГК),

построенных по принципу от более близкого родства к более дальнему.

Наследниками первой очереди являются супруг (супруга) наследодателя, его дети,

независимо от того, рождены они в браке или вне брака, проживали вместе с

наследодателем или отдельно, а также его родители.

Наследниками второй очереди являются родные братья и сестры наследодателя,

как полнородные (имеющие обоих общих родителей), так и неполнородные, т.е.

имеющие лишь одного общего родителя, а также его дедушка и бабушка как по линии

отца, так и по линии матери.

В третью очередь, если нет наследников первой и второй очередей, наследуют

его дяди и тети, т.е. родные полнородные и неполнородные братья и сестры

родителей наследодателя

12.

Интеллектуальное правоИнтеллектуальные права включают в себя

• исключительное право

• личное неимущественное право

• иные права и смежные

Исключительное право

Дает возможность автору или правообладателю использовать объект интеллектуальной

собственности в любой форме и любым законным способом.

Автор или владелец прав может отказаться от своих прав на произведение и передать их другому

лицу (правообладателю) через договор об отчуждении. Например, владелец бренда вправе

запретить другим бизнесменам и фирмам работать под таким же логотипом или слоганом.

Личное право

признаваться, что именно он создал произведение;

разрешать использование работы под своим именем, анонимно, либо под псевдонимом;

запрещать изменение, дополнение и редактирование без его согласия;

опубликовать свою работу;

отказаться от публикации работы, если он еще не обнародовал ее.

13.

Интеллектуальное правоИные права

Не входят в состав исключительного права и не относятся к категории личных неимущественных прав

К ним относятся:

• право на вознаграждение за служебное произведение. Оно выплачивается, если его создал

работник по заданию;

• право следования. Получение процента от суммы сделки при перепродаже;

• право доступа к художественным работам. Автор картины может требовать у собственника

оригинала своей работы предоставления доступа к ней для создания копии картины;

• право на получение патента. На изобретение, полезную модель или промышленный образец

Смежные права

Касаются исполнения произведения. Главное отличие смежных прав от авторских – в самой творческой работе.

Стихотворение – объект авторского права, его исполнение другим человеком

Объекты смежных прав:

• работы артистов-исполнителей и дирижеров, режиссерские постановки.

• фонограмма.

• сообщения передач телерадиокомпаний и сами передачи.

• базы данных.

14.

НотариатНотариат - система органов и должностных

лиц (нотариусов и иных лиц, имеющих право

выполнения нотариальных функций),

наделенных в соответствии с законом правом

совершения нотариальных действий

(удостоверение сделок, оформление

наследственных прав, засвидетельствование

документов для придания им юридической

достоверности и т. д.)

Российское

законодательство

устанавливает

следующие

требования,

предъявляемые к лицу, занимающему должность нотариуса:

• гражданство Российской Федерации

• достигший возраста 25 лет, но не старше 75 лет;

• юридическое образование;

• имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем пять лет;

• сдача квалификационного экзамена;

• получение лицензии;

• наделение нотариуса полномочиями (по рекомендации органов юстиции);

15.

Административноеправо

16.

Административное правоАдминистративное право — отрасль публичного права, регулирующая общественные отношения в

сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц (государственной

администрации) по исполнению функций государства, их функционирование и порядок их

взаимоотношений с частными лицами в процессе осуществления исполнительной власти и

управления делами государства

Административное право традиционно определяется

«администрация» дословно обозначает «управление».

как

управленческое,

а

термин

Деятельность исполнительной власти по реализации целей и приоритетов государственного

управления обществом осуществляет государственная администрация в лице системы

государственных органов (с их персоналом в лице государственных служащих), осуществляющих

"администрирование", т.е. организаторскую, управленческую деятельность путем реализации

закрепленных в правовых нормах функций и исполнительно-распорядительных полномочий

17.

Методы и способы правого регулирования, используемые в административном правеМетод властных предписаний или императивный метод, предполагающий неукоснительное

выполнение требований, приказов, команд, запретов органов и должностных лиц государственной

администрации. В соответствии с императивным методом отношения строятся на подчинении одного

их участника воле другого. Эти отношения характеризуются юридическим неравенством сторон: одна

из них в лице органов исполнительной власти наделена государственно-властными

распорядительными полномочиями по отношению к другой;

метод рекомендаций предполагает, что рекомендации субъекта исполнительной власти приобретают

правовую силу при условии их принятия другим участником административно-правовых отношений;

метод согласования или координации используется, как правило, в отношениях между субъектами, не

находящимися в прямом подчинении. Координация осуществляется обычно на основе правовых актов,

которые устанавливают ее цели, участников, пределы и т.д. Например, Правительственная комиссия

по судебной экспертной деятельности;

метод административного арбитража используется для устранения разногласий между органами

исполнительной власти, возникающих в процессе государственного управления.

В качестве средств правового регулирования используются запреты, ограничения и обязанности

(предписания)

18.

Особенности административно-правового регулированиянормы административного права:

закрепляют отношения по организации и реализации исполнительной власти в

сфере государственного управления,

устанавливают процедуры и формы деятельности государственной

администрации в ее государственно-властных отношениях с частными лицами;

регулируют во многих случаях отношения, входящие в предмет других

отраслей права (налогового, финансового, земельного и т.д.);

обеспечены собственными отраслевыми средствами охраны и юридического

принуждения к их исполнению;

устанавливаются не только законодательным путем, но и в значительной мере

в процессе административного правотворчества;

19.

Военная службаВоенная служба - вид федеральной государственной службы, представляющей

собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях

или не на воинских должностях в случаях и на условиях, предусмотренных

федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента

Российской Федерации, в

Вооруженных Силах Российской Федерации;

других войсках, воинских (специальных) формированиях;

органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности

государства.

Таким гражданам присваиваются воинские звания.

20.

Служба по контрактуНа государственную службу по контракту вправе поступать граждане, владеющие

государственным языком Российской Федерации и достигшие возраста, установленного

федеральным законом о виде государственной службы для прохождения государственной

службы данного вида.

Законом могут быть установлены дополнительные требования к гражданам при

поступлении на государственную службу по контракту.

Условия контрактов, порядок их заключения, а также основания и порядок прекращения их

действия устанавливаются в соответствии с федеральным законом о виде государственной

службы.

В соответствии с федеральным законом о виде государственной службы контракт может

заключаться с гражданином:

на неопределенный срок;

на определенный срок;

на срок обучения в профессиональной образовательной организации или образовательной

организации высшего образования и на определенный срок государственной службы после

его окончания.

21.

Основание административной ответственностиОснование административной ответственности является совершение лицом деяния, имеющего все

признаки состава административного правонарушения.

Под составом административного правонарушения понимается совокупность объективных и

субъективных признаков: объект посягательства, объективная сторона посягательства, субъект

посягательства и субъективная сторона

Объектом административного правонарушения являются охраняемые правом общественные

отношения, на которые посягает административное правонарушение.

Деяние может быть признано административным правонарушением лишь в том случае, если оно

причиняет ущерб или содержит угрозу причинения вреда охраняемым общественным отношениям.

В качестве объекта административного правонарушения могут выступать

урегулированные нормами различных отраслей права: финансового, гражданского и др.

отношения,

Основная часть общественных отношений, выступающих в качестве объектов административных

правонарушений, регулируется нормами административного права.

22.

Понятие административного правонарушенияСогласно ст. 2.1. КоАП административным правонарушением признается:

1)деяние в форме действия или бездействия;

2)противоправное;

3)виновное;

4)наказуемое;

5)физическое или юридическое лицо.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для

соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная

ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры

по их соблюдению.

23.

Административная ответственность юридических лицАдминистративная ответственность юридических лиц — это особый правовой институт,

предназначенный для того, чтобы принудить юридические лица к исполнению

предписанных правил и ограничений их деятельности, в случаях, когда ими совершаются

определенные правонарушения, оговоренные КоАП или иными законодательными актами

субъектов.

К административной ответственности за административные правонарушения,

совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации этих

административных

правонарушений

работающими

в

автоматическом

режиме

специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,

видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, привлекаются собственники

(владельцы) транспортных средств в случае, если нарушение совершено в области:

охраны окружающей среды и природопользования

дорожного движения

благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской

Федерации.

24.

Лица, рассматривающие дела об административных правонарушенияхсудьи;

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

органы внутренних дел (полиция). Рассматривать дела об административных правонарушениях от

имени органов внутренних дел, в частности, вправе:

начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел;

сотрудники государственной инспекции безопасности дорожного движения, имеющие

специальное звание, об правонарушениях:

управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке,

управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных

документов на транспортное средство;

нарушение Правил дорожного движения пешеходом, пассажиром транспортного средства или

иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных

средств.

Должностные лица вправе назначать административные наказания гражданам и должностным

лицам в виде предупреждения или административного штрафа в размере до пяти тысяч рублей

25.

Административные наказанияЗаконом предусмотрены следующие административные наказания:

предупреждение;

административный штраф;

конфискация орудия совершения или предмета административного

правонарушения;

лишение специального права, предоставленного физическому лицу;

административный арест;

административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного

гражданина или лица без гражданства;

дисквалификация;

административное приостановление деятельности;

обязательные работы;

административный запрет на посещение мест проведения официальных

спортивных соревнований в дни их проведения.

26.

Административные правонарушенияСт. 20.1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах,

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого

имущества, - влечет штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест

на срок до пятнадцати суток.

Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо

иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего

нарушение общественного порядка, - влекут штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот

рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет",

информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и

общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным

государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,

осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат

уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати

тысяч до ста тысяч рублей.

27.

Административные правонарушенияСт. 20.3. Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или

символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных

атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых

запрещены федеральными законами, - влечет штраф на граждан от 1 до 2 тыс. руб. с

конфискацией предмета правонарушения либо арест на срок до пятнадцати суток

Ст. 20.3.1. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого

достоинства - влекут штраф на граждан в от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц - от

250 до 500 тыс. руб.

Ст. 20.3.2. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение

территориальной целостности Российской Федерации, если эти действия не содержат

признаков преступления, влекут штраф на граждан в размере от 30 до 60 тыс. руб.; на

должностных лиц - от 60 до 100 тыс. руб.; на юридических лиц - от 200 до 300 тыс. руб..

28.

Уголовное право29.

Уголовное правоУголовное право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм, которые

устанавливают:

основание и принципы уголовной ответственности;

какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями,

виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений

освобождение от уголовной ответственности;

порядок и условия назначения наказаний и иных мер уголовно-правового характера.

Предметом уголовного права выступают общественные отношения, возникающие в связи с

причинением вреда отношениям, охраняемым уголовным законом.

Российское уголовное право всегда регулировало два центральных положения:

о преступлении и

о наказании.

В других государствах соответствующая отрасль права называется «криминальным» (от лат. crimen

- преступление) или «наказательным» правом (от лат. poena - наказание).

30.

Структура уголовного закона Российской ФедерацииСистема уголовного права основывается на структуре УК.

Наиболее существенным является ее деление на две части - Общую и Особенную, каждая из

которых имеет свое внутреннее деление.

Общая часть - это фундаментальная (базовая) основа уголовного права. Она содержит исходные

понятия о преступлении и наказании, об основании уголовной ответственности, определяет принципы

уголовного права и его основные институты, формулирует другие общие положения. Это освобождает

Особенную часть от множества повторений, является рациональным технико-юридическим

размещением и изложением законодательного материала.

Особенная часть содержит описание конкретных видов преступлений, видов и размеров наказаний,

предусмотренных за их совершение.

Положения Общей части действуют в единстве с Особенной частью, они органически

взаимосвязаны и взаимообусловлены и в совокупности составляют единую, внутренне согласованную

систему уголовно-правовых институтов и норм.

31.

Понятие уголовного законаУголовное право как отрасль права представляет собой совокупность

правовых норм, которые устанавливают:

основание и принципы уголовной ответственности;

какие опасные для личности, общества или государства деяния

признаются преступлениями,

виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за

совершение преступлений

освобождение от уголовной ответственности;

порядок и условия назначения наказаний и иных мер уголовноправового характера.

32.

Структура уголовного законаСистема уголовного права основывается на структуре УК.

Наиболее существенным является ее деление на две части - Общую и Особенную,

каждая из которых имеет свое внутреннее деление.

Общая часть - это фундаментальная (базовая) основа уголовного права. Она содержит

исходные понятия о преступлении и наказании, об основании уголовной ответственности,

определяет принципы уголовного права и его основные институты, формулирует другие

общие положения. Это освобождает Особенную часть от множества повторений, является

рациональным технико-юридическим размещением и изложением законодательного

материала.

Особенная часть содержит описание конкретных видов преступлений, видов и

размеров наказаний, предусмотренных за их совершение.

Положения Общей части действуют в единстве с Особенной частью, они органически

взаимосвязаны и взаимообусловлены и в совокупности составляют единую, внутренне

согласованную систему уголовно-правовых институтов и норм.

33.

Понятие преступления и его признакиПреступлением признается виновно совершенное

общественно опасное деяние, запрещенное настоящим

Кодексом под угрозой наказания

Признаки:

деяние;

субъектом может быть только физическое лицо;

обладает свойством общественной опасности;

запрещено уголовным законом (противоправно);

совершается виновно;

влечет применение уголовного наказания.

34.

Понятие преступления и его признакиНе является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки

какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не

представляющее общественной опасности.

критерии малозначительности:

деяние обладает формальными признаками преступления;

лицо осознает невозможность причинения вреда, сопоставимого с вредом, причиняемым

преступлением. В противном случае - покушение на преступление;

деяние не причинило вред и не создавало угрозы его причинения;

содержание деяния и характер поведения лица, совершающего деяние, не представляет

общественной опасности.

Степень общественной опасности может снижаться в связи с изменением обстановки,

удаленностью по времени от момента совершения деяния, утраты общественной значимости и по

иным объективным основанием.

35.

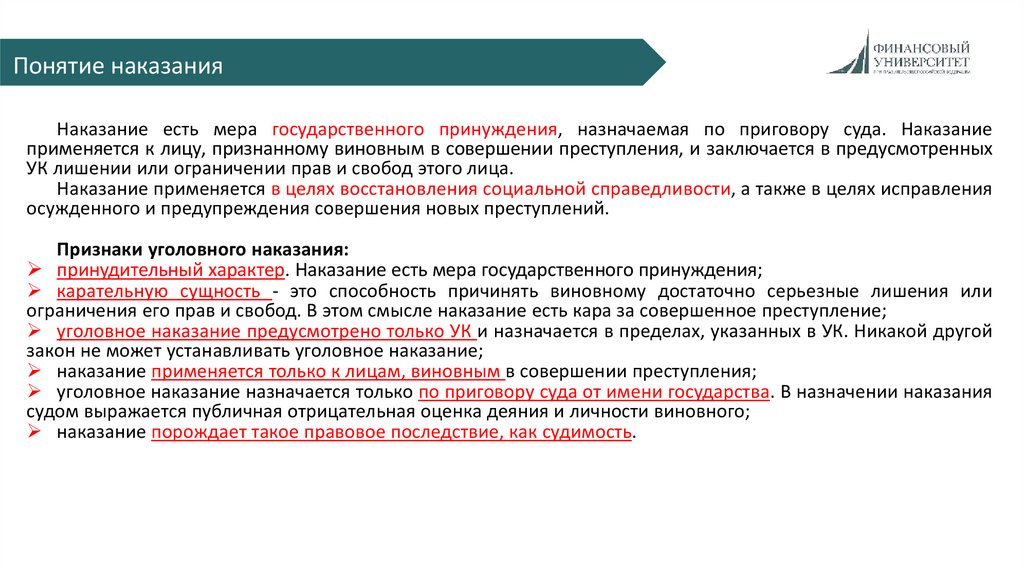

Понятие наказанияНаказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание

применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных

УК лишении или ограничении прав и свобод этого лица.

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления

осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

Признаки уголовного наказания:

принудительный характер. Наказание есть мера государственного принуждения;

карательную сущность - это способность причинять виновному достаточно серьезные лишения или

ограничения его прав и свобод. В этом смысле наказание есть кара за совершенное преступление;

уголовное наказание предусмотрено только УК и назначается в пределах, указанных в УК. Никакой другой

закон не может устанавливать уголовное наказание;

наказание применяется только к лицам, виновным в совершении преступления;

уголовное наказание назначается только по приговору суда от имени государства. В назначении наказания

судом выражается публичная отрицательная оценка деяния и личности виновного;

наказание порождает такое правовое последствие, как судимость.

36.

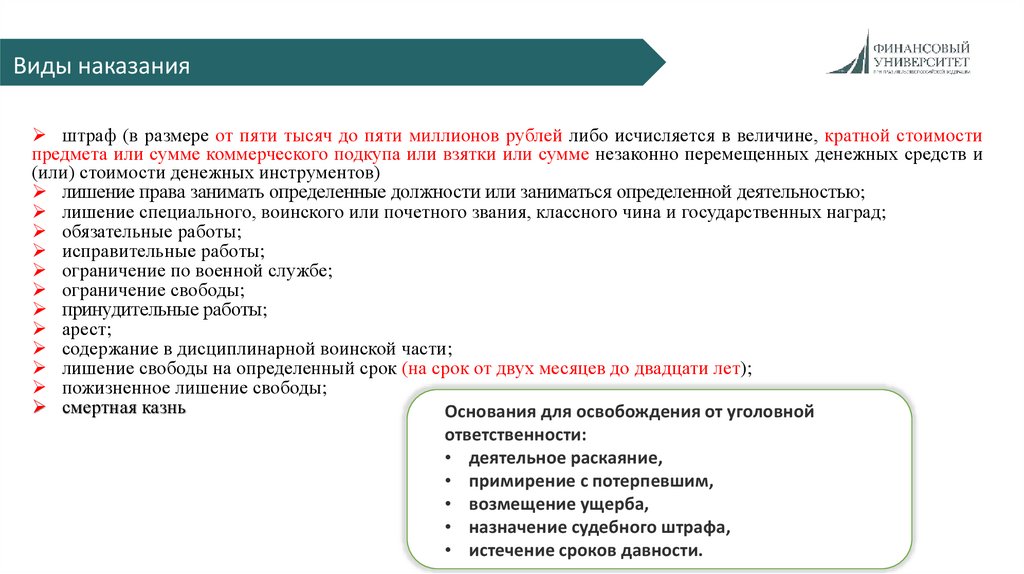

Виды наказанияштраф (в размере от пяти тысяч до пяти миллионов рублей либо исчисляется в величине, кратной стоимости

предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки или сумме незаконно перемещенных денежных средств и

(или) стоимости денежных инструментов)

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград;

обязательные работы;

исправительные работы;

ограничение по военной службе;

ограничение свободы;

принудительные работы;

арест;

содержание в дисциплинарной воинской части;

лишение свободы на определенный срок (на срок от двух месяцев до двадцати лет);

пожизненное лишение свободы;

смертная казнь

Основания для освобождения от уголовной

ответственности:

• деятельное раскаяние,

• примирение с потерпевшим,

• возмещение ущерба,

• назначение судебного штрафа,

• истечение сроков давности.

37.

Финансовое право38.

Финансовое правоФинансовое право – это совокупность юридических норм, регулирующих

отношения, связанные с образованием, распределением и

использованием публичных финансов, необходимых для реализации

государственных и муниципальных функций. Оно охватывает широкий

спектр вопросов, включая налоговые отношения, бюджетную систему,

денежное обращение, валютное регулирование, банковскую

деятельность, страхование и другие аспекты финансовой деятельности

государства и муниципалитетов.

39.

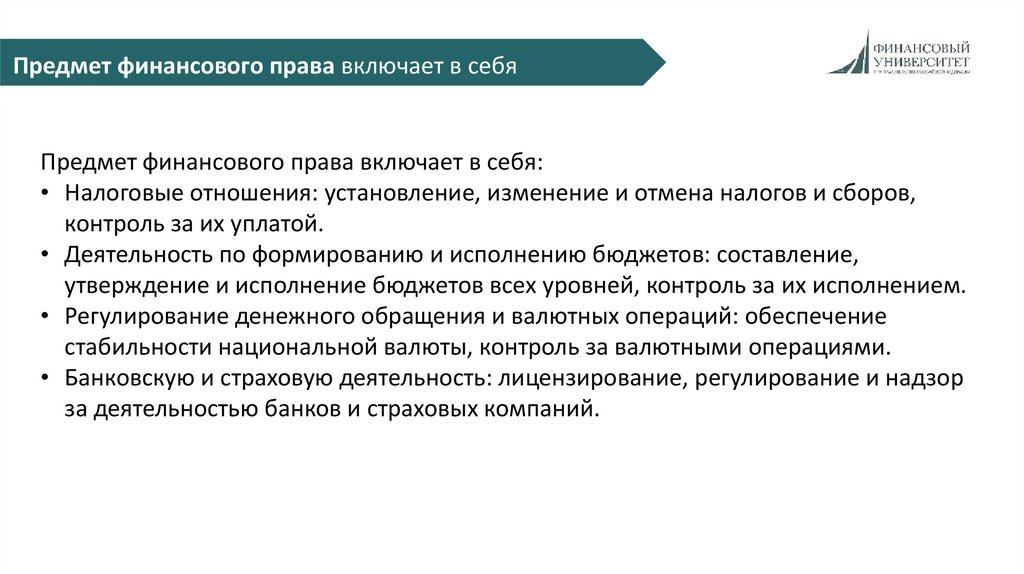

Предмет финансового права включает в себяПредмет финансового права включает в себя:

• Налоговые отношения: установление, изменение и отмена налогов и сборов,

контроль за их уплатой.

• Деятельность по формированию и исполнению бюджетов: составление,

утверждение и исполнение бюджетов всех уровней, контроль за их исполнением.

• Регулирование денежного обращения и валютных операций: обеспечение

стабильности национальной валюты, контроль за валютными операциями.

• Банковскую и страховую деятельность: лицензирование, регулирование и надзор

за деятельностью банков и страховых компаний.

40.

Особенности финансового праваОсобенности финансового права заключаются в его тесной связи с

административным правом, поскольку многие аспекты финансовой деятельности

требуют административного регулирования. Также финансовое право

характеризуется фрагментарностью предмета регулирования, так как включает в

себя множество разнородных отношений.Финансовое право играет важную роль в

обеспечении стабильности и развития экономики, а также в защите интересов

государства и общества. Оно является основой для формирования и реализации

финансовой политики государства, направленной на достижение

макроэкономической стабильности, устойчивого экономического роста и

повышения благосостояния населения.

41.

Трудовое право42.

Предмет трудового праваТрудовое право - это отрасль права, которая регулирует порядок

возникновения, действия и прекращения трудовых отношений,

определяет режим совместного труда работников, устанавливает меру

охраны труда и порядок рассмотрения трудовых споров.

Предмет трудового права - трудовые отношения, возникающие при

применении работником своей способности к труду в процессе

трудовой деятельности.

43.

Метод трудового праваМетод трудового права - диспозитивное и императивное воздействия на

субъектов трудовых отношений.

Основные черты метода :

1.

вовлечение граждан в общественное производство

с помощью

директивного предписания.

2. юридическое равенство сторон.

3. сочетанием централизованного и локального регулирования.

4. применение санкций и защита прав работников во внесудебном

порядке.

5.

меры ответственности

характер.

имеют имущественно- дисциплинарный

44.

Источники трудового праваИсточники трудового права - акты, содержащие правовые нормы,

которые регулируют трудовые отношения.

Делятся на федеральные и локальные:

К федеральным источникам относятся:

Конституция Российской Федерации;

Федеральные законы;

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г;

нормативные указы Президента РФ;

постановления Правительства РФ;

К локальным источникам относятся:

нормативно-правовые акты субъектов РФ;

правотворчество органов местного самоуправления;

правила внутреннего трудового распорядка;

коллективные договоры и соглашения;

трудовые договоры;

приказы и распоряжения руководителей предприятий .

45.

Права и обязанности работниковОсновными правами работников являются:

• право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и

гигиены;

• право устанавливать режим рабочего времени и распорядок

трудового дня;

• право на вознаграждение за свой труд;

• право на объединение в профсоюзы;

• право на ежегодный оплачиваемый отпуск;

• право на возмещение ущерба в связи с работой;

• право на социальное обеспечение по возрасту ;

• право на судебную защиту своих трудовых прав.

Работник обязан:

• добросовестно выполнять трудовые обязанности;

• соблюдать трудовую дисциплину;

• бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения;

• выполнять установленные нормы труда.

46.

Социальное партнёрствоСоциальное партнерство — система взаимоотношений между

работниками, работодателями , органами государственной

власти, направленная на обеспечение согласования интересов

работников и работодателей по вопросам регулирования

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними

отношений .

Принципы социального партнерства

-равноправие сторон;

- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях;

- полномочность представителей сторон;

- свобода выбора при обсуждении вопросов;

- добровольность принятия сторонами на себя обязательств;

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами;

- обязательность выполнения коллективных договоров;

47.

Коллективный договорКоллективный договор — правовой акт, регулирующий социальнотрудовые отношения в организации и заключаемый работниками

и работодателем в лице их представителей.

Содержание коллективного договора:

- формы, системы и размеры оплаты труда;

-

выплата пособий, компенсаций;

-

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен;

- занятость, переобучение, условия высвобождения

работников;

-

улучшение условий и охраны труда работников;

- экологическая безопасность и охрана здоровья работников;

-

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с

обучением;

48.

Срок действия договораКоллективный договор заключается на срок не более 3 лет и

вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня,

установленного коллективным договором.

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора

на срок не более 3 лет.

Коллективный договор сохраняет свое действие:

- в случае изменения наименования организации, расторжения

трудового договора с руководителем организации;

-

при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,

выделении, преобразовании) организации — в течение всего

срока реорганизации;

-

при смене формы собственности организации — в течение 3

месяцев со дня перехода прав собственности;

-

при ликвидации организации — в течение всего срока

проведения ликвидации.

49.

СоглашениеСоглашение — правовой акт, устанавливающий общие принципы

регулирования социально-трудовых отношений и связанных с

ними экономических отношений.

В соглашение могут включаться следующие вопросы:

• оплата труда;

• условия и охрана труда;

• режимы труда и отдыха;

• развитие социального партнерства.

50.

Виды соглашений- генеральное — устанавливает общие принципы регулирования

социально-трудовых отношений на федеральном уровне;

- территориальное — устанавливает общие условия труда на

территории соответствующего муниципального образования;

- региональное — на уровне субъекта РФ;

- отраслевое (межотраслевое) — может быть на федеральном,

региональном или территориальном уровне) по условиям оплаты

труда, гарантий и льгот работникам отрасли (отраслей);

51.

Понятие трудовой договорТрудовой договор - соглашение между работодателем и работником,

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить

работнику работу по обусловленной трудовой функции,

обеспечить условия труда, своевременно выплачивать работнику

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать

действующие в организации правила внутреннего трудового

распорядка (cm. 56 ТК РФ).

Признаки трудового договора:

- личное выполнение трудовой функции;

- выполнение работы в общем процессе труда;

- подчинение работника в процессе выполнения трудовой

функции правилам внутреннего трудового распорядка;

- оплата труда по заранее установленным нормам.

Функции трудового договора:

- он является основанием возникновения трудовых отношений;

- регулирует трудовые отношения;

- представляет собой правовую форму организации труда.

52.

Порядок заключения трудовогодоговора и приема на работу

Заключение трудового договора с лицами, достигшими возраста

16 лет.

Разрешается заключение договора:

1. с лицами, достигшими возраста 15 лет, в случаях получения

основного общего образования;

2. с учащимися, достигшими возраста 14 лет, для выполнения в

свободное от учебы время легкого труда, с согласия одного из

родителей или органа опеки и попечительства;

3. не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и

исполнении произведений в организациях кинематографии,

театрах, с согласия одного из родителей.

53.

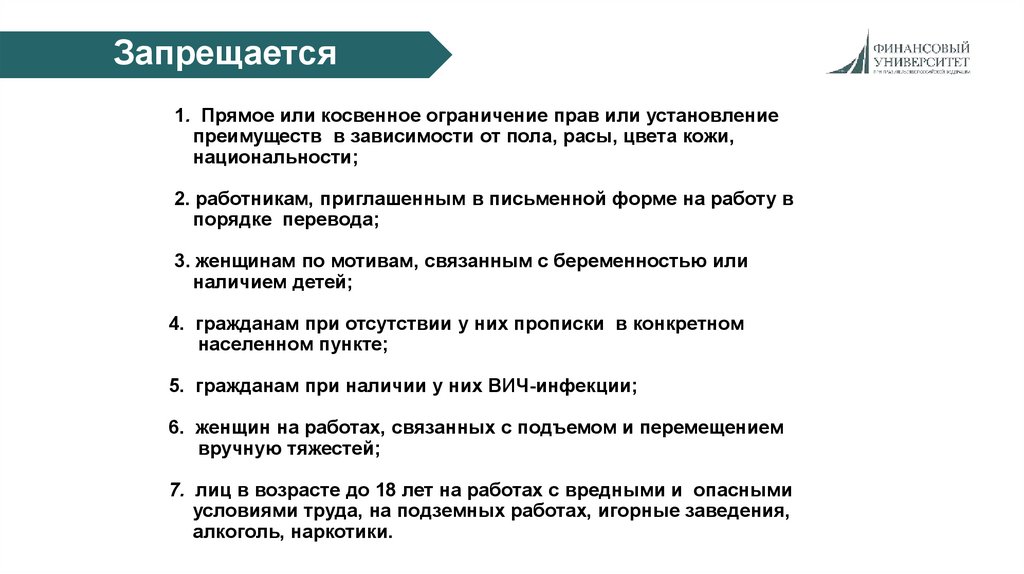

Запрещается1. Прямое или косвенное ограничение прав или установление

преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи,

национальности;

2. работникам, приглашенным в письменной форме на работу в

порядке перевода;

3. женщинам по мотивам, связанным с беременностью или

наличием детей;

4. гражданам при отсутствии у них прописки в конкретном

населенном пункте;

5. гражданам при наличии у них ВИЧ-инфекции;

6. женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением

вручную тяжестей;

7. лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и опасными

условиями труда, на подземных работах, игорные заведения,

алкоголь, наркотики.

54.

Основания прекращения трудовогодоговора

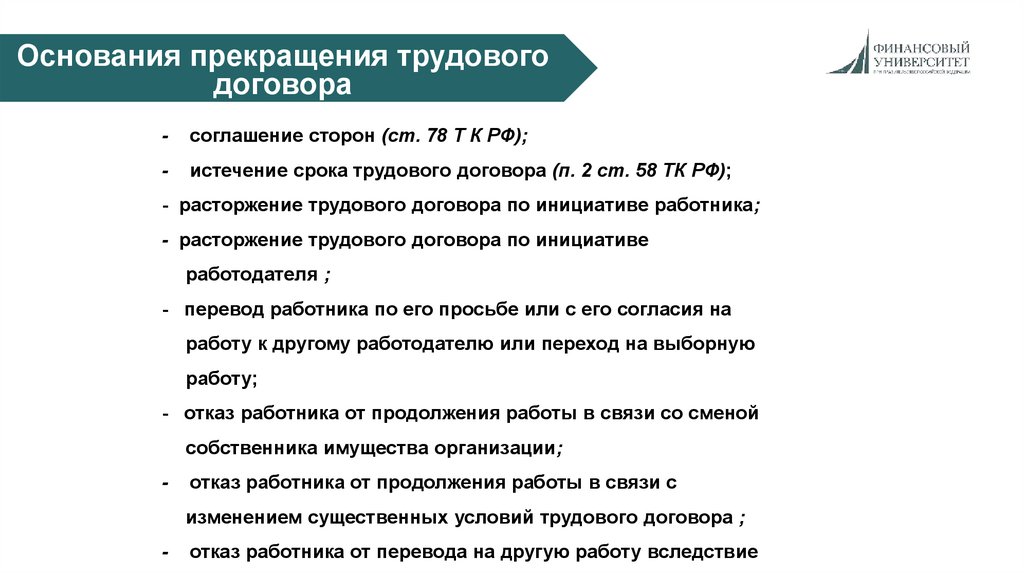

-

соглашение сторон (ст. 78 Т К РФ);

-

истечение срока трудового договора (п. 2 cm. 58 ТК РФ);

- расторжение трудового договора по инициативе работника;

- расторжение трудового договора по инициативе

работодателя ;

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на

работу к другому работодателю или переход на выборную

работу;

- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника имущества организации;

-

отказ работника от продолжения работы в связи с

изменением существенных условий трудового договора ;

-

отказ работника от перевода на другую работу вследствие

55.

Трудовой договор расторгаетсяработодателем при

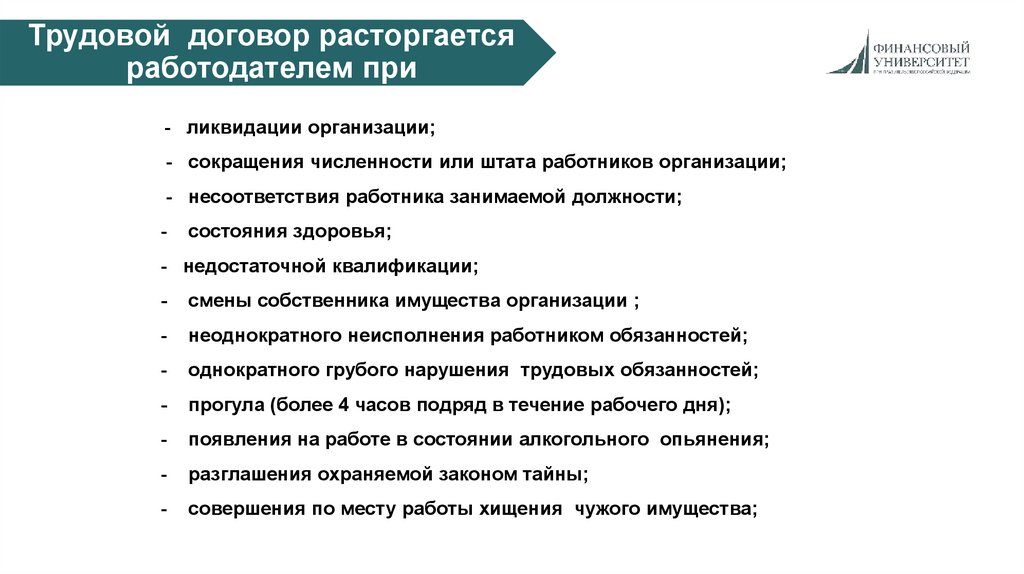

- ликвидации организации;

- сокращения численности или штата работников организации;

- несоответствия работника занимаемой должности;

-

состояния здоровья;

- недостаточной квалификации;

-

смены собственника имущества организации ;

-

неоднократного неисполнения работником обязанностей;

-

однократного грубого нарушения трудовых обязанностей;

-

прогула (более 4 часов подряд в течение рабочего дня);

-

появления на работе в состоянии алкогольного опьянения;

-

разглашения охраняемой законом тайны;

-

совершения по месту работы хищения чужого имущества;

56.

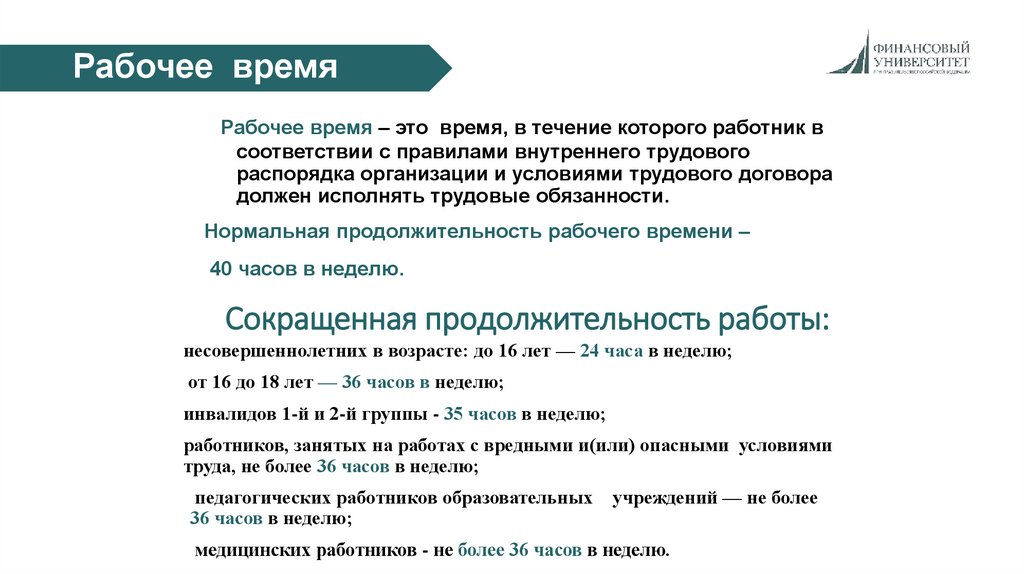

Рабочее времяРабочее время – это время, в течение которого работник в

соответствии с правилами внутреннего трудового

распорядка организации и условиями трудового договора

должен исполнять трудовые обязанности.

Нормальная продолжительность рабочего времени –

40 часов в неделю.

Сокращенная продолжительность работы:

несовершеннолетних в возрасте: до 16 лет — 24 часа в неделю;

от 16 до 18 лет — 36 часов в неделю;

инвалидов 1-й и 2-й группы - 35 часов в неделю;

работников, занятых на работах с вредными и(или) опасными условиями

труда, не более 36 часов в неделю;

педагогических работников образовательных

36 часов в неделю;

учреждений — не более

медицинских работников - не более 36 часов в неделю.

57.

Семейное право58.

Понятие семейного праваСемейное право – одна из отраслей российского права. Семейное право – система правовых норм,

регулирующих семейные отношения,.

Семейное право регулирует определенный вид общественных отношений – семейные отношения,

которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. Большая часть этих отношений носит

неимущественный характер, но часто они переплетаются с имущественными отношениями.

Семейные отношения регулируются не только нормами морали, обычаями и религиозными канонами, но

и нормами права, которые образуют самостоятельную сферу законодательства – семейное

законодательство.

Предмет семейного права

Предметом семейного права являются имущественные (владения, пользования и распоряжения общим

имуществом) и личные неимущественные (заключения и прекращения брака, выбора супругами фамилии)

отношения в семье, которые включают в себя и регулируют:

порядок и условия заключения брака; прекращения брака и признания его недействительным;

личные отношения между супругами

усыновление, опеку и попечительство (в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав,

ограничения их в родительских правах и других случаях).

59.

Метод семейного праваМетод семейного права - это совокупность приемов, при помощи

которых нормы семейного права воздействуют на общественные

семейные отношения.

Дозволительность - семейное право наделяет участников

отношений возможностью действовать определенным

образом, удовлетворяя свои потребности и интересы в сфере

семейных отношений.

Императивные нормы - нормы, определяющие условия

вступления в брак, препятствия к заключению брака,

лишение родительских прав, усыновление и т.п.

Метод семейного

права

характеризуют как

дозволительноимперативный.

60.

Принципы семейного праваПринципы семейного права – руководящие положения, определяющие сущность данной

отрасли права и имеющие общеобязательное значение в силу их правового закрепления:

1) принцип признания брака, заключенного только в органах ЗАГСа. Браки, заключенные иным

способом (религиозные, церковные и иные обряды), не признаются и не порождают никаких

правовых последствий. Не признается браком и фактическое сожительство без государственной

регистрации независимо от длительности;

2) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины означает право каждого

мужчины и женщины выбрать себе жену или мужа по собственному усмотрению и

недопустимость какого-либо стороннего вмешательства при решении вопроса о заключении

брака. Обязательное условие заключения брака – добровольное согласие мужчины и женщины.

3) принцип единобрачия (моногамия) . Одним из обстоятельств, препятствующих заключению

брака, является нахождение одного из лиц в другом зарегистрированном браке. Нарушение

этого принципа рассматривается как нарушение моральных правил, распущенность, влечет

признание брака недействительным;

61.

Принципы семейного права4) равноправие женщины и мужчины в решении всех вопросов семьи как личного, так и

имущественного характера. Женщина и мужчина имеют равные права при вступлении в брак,

после чего они приобретают равные личные права, равные права и обязанности в вопросах

материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других вопросах;

5) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Действие данного принципа

распространяется на решение любого вопроса жизни семьи (расходование общих средств

супругов, владение, пользование и распоряжение общим имуществом, заключение брачного

договора и др.);

6) приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии,

обеспечения приоритетной защиты их прав и законных интересов. Данный принцип вытекает

из содержания Конвенции о правах ребенка. В СК РФ закреплен комплекс прав

несовершеннолетних детей, а также прав и обязанностей родителей по воспитанию, содержанию

и образованию детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье, насколько это возможно,

закреплено в ст. 54 СК РФ;

7) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов семьи.

Закон обязывает трудоспособных совершеннолетних детей содержать своих нетрудоспособных,

нуждающихся в помощи родителей. Аналогично трудоспособные совершеннолетние внуки

обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи бабушек и дедушек.;

62.

Источники семейного праваИсточники семейного права – это формы внешнего выражения семейно-правовых

норм. Семейное законодательство находится в совместном ведении РФ и субъектов РФ

(ст. 72 Конституции РФ).

1 ) Семейный кодекс РФ – основной источник семейного права

2) федеральные законы, принимаемые в соответствии с СК РФ

3) законы субъектов РФ

4) указы Президента РФ

5) нормативные правовые акты Правительства РФ

63.

Субъекты и объекты семейного праваСубъектами семейных правоотношений могут быть только физические лица – члены семьи,

связанные узами брака, родства, свойства усыновления или другими способами устройства

детей, оставшихся без попечения родителей, или бывшие члены семьи.

Каждый из субъектов семейных правоотношений наделен семейной правоспособностью,

которая, как и гражданская, возникает с момента рождения и прекращается смертью.

Кроме того, следует учитывать, что, участниками семейных правоотношений могут быть лица, не

обладающие гражданской дееспособностью

Объектами семейных правоотношений являются вещи и

действия. Вещи выступают в качестве объектов имущественных отношений. Например, при

разделе имущества супругов объектами являются движимые и недвижимые вещи, доходы и т.п.;

в алиментных обязательствах – денежные средства, выплачиваемые в виде процентов к доходу

или в твердой сумме. Объектами также являются действия, например, между супругами – выбор

фамилии, рода занятий и т.п.

64.

Правоспособность и дееспособность в семейномСемейная правоспособность — это способность гражданина

неимущественные и имущественные права и нести обязанности:

иметь

личные

1 Наделен каждый из субъектов семейных правоотношений

2 Устанавливается законом

Содержание семейной правоспособности — это совокупность прав и обязанностей,

которые может иметь гражданин в соответствии с семейным законодательством.

Семейная дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать

и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанности и исполнять

их.

Полная семейная дееспособность в семейном праве, как и в гражданском, возникает с

18 лет.

Частичная семейная дееспособность возникает до 18 лет в случаях, предусмотренных

законом:

65.

ЗАДАЧИ66.

ЗадачаПопов совершил мелкое хищение государственного

имущества, за что судья назначил ему

административное наказание в виде штрафа. Дело

было рассмотрено в отсутствии Попова, так как он по

повестке не явился.

Дайте юридический анализ ситуации

67.

Решение: Статья 7.27 КОАП РФ "Мелкое хищение" предусматривает возможностьназначения наказания в виде наложения административного штрафа в размере до

пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей или

административный арест на срок до пятнадцати суток.

В соответствии с ч.3 ст.25.1 КоАП РФ при рассмотрении дел об административных

правонарушениях, присутствие лица, в отношении которого ведётся производство по

делу, является обязательным, поскольку за это правонарушение может быть назначено

административное наказание в виде ареста.

Таким образом, судья не могла рассмотреть дело без присутствия Попова.

68.

ЗадачаЗайцев и Яблоков заключили письменное соглашение, по которому Зайцев

обязуется через месяц дать взаймы Яблокову сумму 1 млн. рублей путем

перечисления ее на банковскую карту Яблокова, обслуживаемую в одном из

коммерческих банков. Через месяц Яблоков потребовал перевода денег на его счет,

на что Зайцев ответил отказом, ссылаясь на то, что по нормам гражданского

законодательства договор займа считается заключенным с момента передачи денег

заемщику, а обязательство дать денежную сумму взаймы правового значения не

имеет. Юрист, к которому обратился Яблоков за правовым советом, пояснил, что

такое соглашение он считает возможным квалифицировать в качестве

непоименованного договора. Используя подходящие классификации договоров,

определите правовую природу данного соглашения.

Порождает ли оно правовые последствия?

Возможно ли описанное соглашение рассматривать в качестве

непоименованного договора?

Будут ли в таком случае к нему применяться нормы о займе и в каких

пределах?

Опишите алгоритм квалификации договора в качестве непоименованного.

69.

ОтветПравовая природа соглашения:

Соглашение между Зайцевым и Яблоковым, по которому Зайцев обязуется дать взаймы Яблокову 1 млн. рублей, является предварительным

договором.

Классификация договоров:

Предварительный договор это соглашение сторон, по которому они обязуются заключить в будущем основной договор на условиях, предусмотренных предварительным

договором.

Основной договор - это договор, который непосредственно порождает права и обязанности сторон.

Порождает ли соглашение правовые последствия?

Да, предварительный договор порождает правовые последствия. В частности, он обязывает стороны заключить основной договор.

Возможно ли описанное соглашение рассматривать в качестве непоименованного договора?

Нет, описанное соглашение нельзя рассматривать в качестве непоименованного договора. Предварительный договор это именованный договор, который прямо предусмотрен Гражданским кодексом РФ.

Будут ли в таком случае к нему применяться нормы о займе и в каких пределах?

К предварительному договору займа применяются общие нормы о договорах, а также нормы о займе, поскольку именно заем является предме

том будущего основного договора.

Алгоритм квалификации договора в качестве непоименованного:

Установить, является ли договор смешанным. Смешанный договор это договор, который содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом.

Если договор не является смешанным, необходимо установить, соответствует ли он признакам какоголибо из непоименованных договоров, предусмотренных законом.

Если договор не соответствует признакам ни одного из непоименованных договоров, предусмотренных законом, он может быть квали

фицирован как непоименованный.

В данном случае соглашение между Зайцевым и Яблоковым не является смешанным договором и соответствует признакам предвари

тельного договора, предусмотренного законом. Поэтому оно не может быть квалифицировано как непоименованный договор.

70.

Задача№1 Марина работает в кафе баристой и ей не

платят за переработку сверх нормы рабочего

времени. Какие меры может предпринять

Марина, чтобы защитить свои трудовые права?

71.

РешениеМарина может обратиться в трудовую

инспекцию, так как оплата переработки труда

является обязательной согласно Статье 152

Трудового Кодекса Российской Федерации.

72.

ЗадачаВ юридическую консультацию обратился Пыгин, который

сообщил следующее. В браке со своей бывшей женой он состоял

около трех лет. Жена его не работала, а он работал бухгалтером

в коммерческой организации. Зарабатывал он неплохо, однако

сбережений супруги не имели, поскольку жена значительную

часть заработанных денег тратила на приобретение дорогой

одежды и ювелирных украшений. При разделе совместно

нажитого имущества жена отказалась включить в него эти вещи,

поскольку, по ее мнению, они являются вещами

индивидуального пользования и разделу не подлежат. Какой

совет надо дать Пыгину?

73.

РешениеНа основании п. 2 ст. 36 СК РФ «Вещи индивидуального

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и

приобретенные в период брака за счет общих средств

супругов, признаются собственностью того супруга,

который ими пользовался». Пыгин может подать

исковое заявление в суд о разделе совместного

имущества (драгоценностей и других предметов

роскоши)

74.

Гражданин Иванов работал по трудовому договору в ООО «Теплотранс», котороезанималось непосредственным обеспечением жизнедеятельности населения. ООО

«Теплотранс» в связи с неблагоприятной финансовой ситуацией своевременно не

выплатила работнику Иванову заработную плату. Задержка выплаты заработной

платы составила 21 день. Работник Иванов приостановил работу, предварительно

уведомив об этом работодателя. Уведомление было направлено заказным письмом.

На следующий день после получения уведомления работодателем Иванов не вышел

на работу. В результате этого ООО «Теплотранс» уволила работника по статье 81

Трудового кодекса Российской Федерации за однократное грубое нарушение

работником трудовых обязанностей (прогул). Он не согласившись с работодателем

обратился в суд, который ему отказал

Вопрос задачи № 1 Имел ли право работник приостанавливать работу в связи с

невыплатой зарплаты?

Вопрос задачи № 2 Каков порядок приостановки работы?

Вопрос задачи № 3 Законно ли увольнение Иванова работодателем?

75.

Вопрос задачи № 1: Право работника на приостановку работы в случае невыплаты заработнойплаты предусмотрено статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно данной

статье, если работник не получил заработную плату в полном объеме или в установленный срок,

он имеет право приостановить работу, предварительно уведомив об этом работодателя. Такое

уведомление должно быть оформлено письменно. В данном случае, работник Иванов действовал

в соответствии с законом, приостановив работу в связи с невыплатой заработной платы.

Вопрос задачи № 2: Порядок приостановки работы работником в случае невыплаты заработной

платы предполагает, что работник должен уведомить об этом работодателя путем направления

письменного уведомления (например, заказным письмом) с указанием причины приостановки

работы. При этом работник должен сохранять готовность возобновить работу после получения

задолженности. В случае увольнения по инициативе работодателя в этих обстоятельствах,

работник может обратиться в суд для защиты своих прав.

Вопрос задачи № 3: В данной ситуации увольнение работника Иванова по статье 81 Трудового

кодекса Российской Федерации за однократное грубое нарушение работником трудовых

обязанностей (прогул) не является законным. Учитывая, что Иванов приостановил работу в связи с

невыплатой заработной платы, он действовал в рамках своего законного права. Работник имел

право на приостановку работы как меру протеста в случае задержки выплаты заработной платы.

Увольнение Иванова может быть признано незаконным судом, если работник действовал в

соответствии с законом.

76.

Григорьев И. незаконно занимался предпринимательской деятельностью(без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП), в

результате чего причинил ущерб государству в размере 2,5 млн рублей?

Вопрос задачи № 1 Является ли осуществление предпринимательской

деятельности без образования юридического лица и надлежащей

регистрации правонарушением?

Вопрос задачи № 2 Нормы какой отрасли права Григорьев нарушил и к

какому виду ответственности он может быть привлечен?

Вопрос задачи № 3 Может ли Григорьев быть освобожден от уголовной

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность на

основании ст. 76.1 УК РФ и при каких условиях?

77.

Ответ на вопрос задачи № 1: Да, осуществление предпринимательскойдеятельности без образования юридического лица и без надлежащей

регистрации является правонарушением.

Ответ на вопрос задачи № 2: Григорьев нарушил нормы уголовного

законодательства в области экономической деятельности, а именно статьи 171 УК

РФ о незаконном предпринимательстве. За совершение указанного преступления

он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ответ на вопрос задачи № 3: Григорьев может быть освобожден от уголовной

ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность на

основании статьи 76.1 УК РФ о примирении сторон, если он вернет причиненный

ущерб государству до возбуждения уголовного дела. При этом, если Григорьев

воспользуется данной возможностью и вернет сумму ущерба, возможно

прекращение уголовного преследования в отношении него.

78.

На Киевском шоссе произошла авария, в результате которой погибли КарначАлександр и ехавшая с ним жена Карнача Людмила. Супругам Карнач

принадлежали жилой дом, построенный во время их совместной жизни, и

различное имущество, являвшееся их совместной собственностью и

сберегательные книжки. Определите, кто может претендовать на наследство?

Вопрос задачи № 1

Нормы какой отрасли российского права определяют

порядок наследования?

Вопрос задачи № 2

Кто может быть наследником первой очереди и

претендовать на наследство? 1) нетрудоспособная мать Карнача А; 2)

трудоспособные родители Карнач Людмилы; 3) их сын Михаил; 4) внук

Александра от первого брака (при условии, что его отец умер)?

Вопрос задачи № 3 Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

79.

1. Порядок наследования в Российской Федерации определяется Гражданскимкодексом Российской Федерации.

2. Наследниками первой очереди и претендентами на наследство в данной

ситуации могут быть трудоспособные родители Карнач Людмилы и их сын

Михаил. Нетрудоспособная мать Карнача Александра не будет являться

наследником первой очереди. Внук Александра от первого брака (при условии,

что его отец умер) будет иметь право на наследство, но уже как наследник

второй очереди.

3. Наследодатели Карнач Александр и Карнача Людмила оставили имущество,

включая жилой дом, который был построен во время их совместной жизни. В

данной ситуации супруги имели общие сберегательные книжки. После их

смерти наследниками могут быть их родители, дети и другие законные

наследники, в соответствии с законом, если они не оставили завещания.

80.

50-летний Василий Егоров 30 сентября 1997 года зарегистрировал брак сНатальей Дмитриевой (20 лет). В декабре 1997 года Егоров приобрел новую

квартиру. Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось,

что его жена Наталья также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее

всего Егоров заразился именно от неё. 16 мая 1998 года В. Д. Егоров умер. Его

дочь от первого брака Елизавета Егорова обратилась в суд с требованием о

признании брака своего отца и Дмитриевой недействительным на основании

п.3 ст.15 СК РФ.

Вопрос задачи № 1 Есть ли основания для признания брака

недействительным?

Вопрос задачи № 2 Может ли быть удовлетворено требование Е. Егоровой?

Вопрос задачи № 3 Какова судьба имущества, приобретенного совместно в

браке, который признается в дальнейшем недействительным?

81.

1. Есть основания для признания брака недействительным. Согласно пункту 3статьи 15 Семейного кодекса Российской Федерации (далее СК РФ), брак,

заключенный с нарушением запретов на заключение брака, является

недействительным. В данной ситуации, учитывая факт наличия ВИЧ-инфекции у

обоих супругов и причину заражения, возможно считать брак между Василием

Егоровым и Натальей Дмитриевой недействительным.

2. Требование Елизаветы Егоровой о признании брака своего отца и Натальи

Дмитриевой недействительным может быть удовлетворено в судебном порядке.

Если суд признает брак недействительным, это может повлиять на ряд следствий,

таких как наследование, права на имущество, обязательства по содержанию и

прочее.

3. Судьба имущества, приобретенного совместно в браке, который признается

недействительным, может быть урегулирована судом. В случае признания брака

недействительным, суд может принять решение о разделе имущества, учитывая

обстоятельства дела, интересы сторон, законные требования и принципы

справедливости.

82.

У гражданки М. родился ребенок. Через 2 недели после рождения ребенка угр. М. умирает дядя и оставляет после себя завещание, согласно которому

новорожденный ребенок сын гр. М. является наследником дома.

Вопрос задачи

№ 1 Вправе ли новорожденный ребенок наследовать имущество и почему?

Вопрос задачи

№ 2 С какого момента возникает правоспособность и дееспособность

граждан?

Вопрос задачи № 3

При каких условиях и с какого возраста

несовершеннолетний может быть эмансипирован?

83.

1. Новорожденный ребенок в данной ситуации может быть признан наследником домав соответствии с завещанием умершего дяди, поскольку действующее законодательство

Российской Федерации предусматривает возможность наследования имущества уже с

момента рождения. Наследство в данном случае переходит к ребенку автоматически,

без необходимости дополнительных действий.

2. Правоспособность и дееспособность граждан в России возникают с момента их

рождения. Правоспособность - это способность иметь гражданские права и нести

гражданские обязанности. Дееспособность - это способность совершать юридически

значимые действия самостоятельно. Новорожденные граждане считаются

правоспособными, однако для совершения определенных действий (например,

совершения сделок по недвижимости) им часто требуется представительство или

одобрение суда.

3. Несовершеннолетний может быть эмансипирован в соответствии с Гражданским

кодексом РФ при наличии следующих условий: достижение возраста 16 лет, наличие

согласия обоих родителей (при отсутствии одного из них - судебное разрешение),

подтверждение судом разумной нужды в этом действии и гарантии сохранения

интересов несовершеннолетнего. С момента эмансипации несовершеннолетний

приобретает полную дееспособность и может самостоятельно совершать юридически

значимые действия.

84.

На заседании Совета Федерации один из его членов внес предложение обизменении статьи 12 Конституции РФ. Это предложение было принято на

совместном заседании Совета Федерации и Государственной Думы простым

большинством голосов депутатов Федерального Собрания.

Вопрос задачи № 1 Какие статьи Конституции РФ нарушены в данном случае?

Вопрос задачи № 2 Кто может внести предложения о внесении поправок в

Конституцию РФ?

Вопрос задачи № 3 Каков порядок внесения изменения в ст. 65 Конституции

Российской Федерации, определяющую состав Российской Федерации?

85.

1. В данном случае нарушены следующие статьи Конституции РФ:- Статья 12, которая устанавливает порядок внесения изменений в Конституцию РФ и

предусматривает необходимость проведения конституционного референдума для принятия

поправок, касающихся основ конституционного строя и прав и свобод человека и гражданина.

- Возможно также были нарушены другие статьи, зависящие от содержания изменения, которые

были внесены, если они противоречат основам конституционного устройства страны.

2. Предложения о внесении поправок в Конституцию РФ могут быть внесены президентом

Российской Федерации, Советом Федерации, Государственной Думой или гражданами России

посредством инициативы, подписанной не менее чем 100 тысячами граждан. Инициатива о

внесении поправок в Конституцию рассматривается Федеральным Собранием.

3. Порядок внесения изменений в статью 65 Конституции Российской Федерации, которая

определяет состав Российской Федерации (республики, края, области, города федерального

значения и т.д.), предусматривает, что любые изменения в этой статье могут быть внесены только в

порядке и в случаях, предусмотренных Конституцией. Обычно для внесения изменений в такие

ключевые статьи Конституции требуется проведение конституционного референдума с

последующим принятием поправок в установленном порядке Федеральным Собранием.

86.

Иванов, будучи руководителем организации оформил и получил кредит путемпредставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о

хозяйственном положении либо финансовом состоянии своей организации.

Вопрос задачи № 1

Усматриваются ли в действиях Иванова признаки

преступления, при условии, что совершенное им деяние причинило крупный

ущерб?

Вопрос задачи № 2 Ознакомьтесь с примечанием к ст. 170.2 УК РФ и определите

размер крупного ущерба, применительно к ст. 176 УК РФ.

Вопрос задачи № 3 Определите категорию преступления, предусмотренного ч.1

ст. 176 УК РФ.

87.

1. Да, в действиях Иванова усматриваются признаки преступления. Он совершилпреступление по статье 176 УК РФ "Ложные сведения о финансах" путем

представления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении своей

организации с целью получения кредита.

2. Согласно примечанию к статье 170.2 УК РФ, крупный ущерб считается сумма,

превышающая 2 миллиона рублей. При применении этого понятия к статье 176

УК РФ, если ущерб, причиненный представлением заведомо ложных сведений о

финансах, превышает 2 миллиона рублей, дело рассматривается как особо

крупное.

3. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 176 УК РФ, относится к

категории преступлений в сфере экономики и предпринимательства. Это

преступление связано с мошенничеством и предусматривает умышленные

действия, направленные на получение незаконной финансовой выгоды путем

представления заведомо ложных сведений о финансах.

88.

Спасибо вамза внимание

law

law