Similar presentations:

Философская антропология. Специфика человеческого бытия

1.

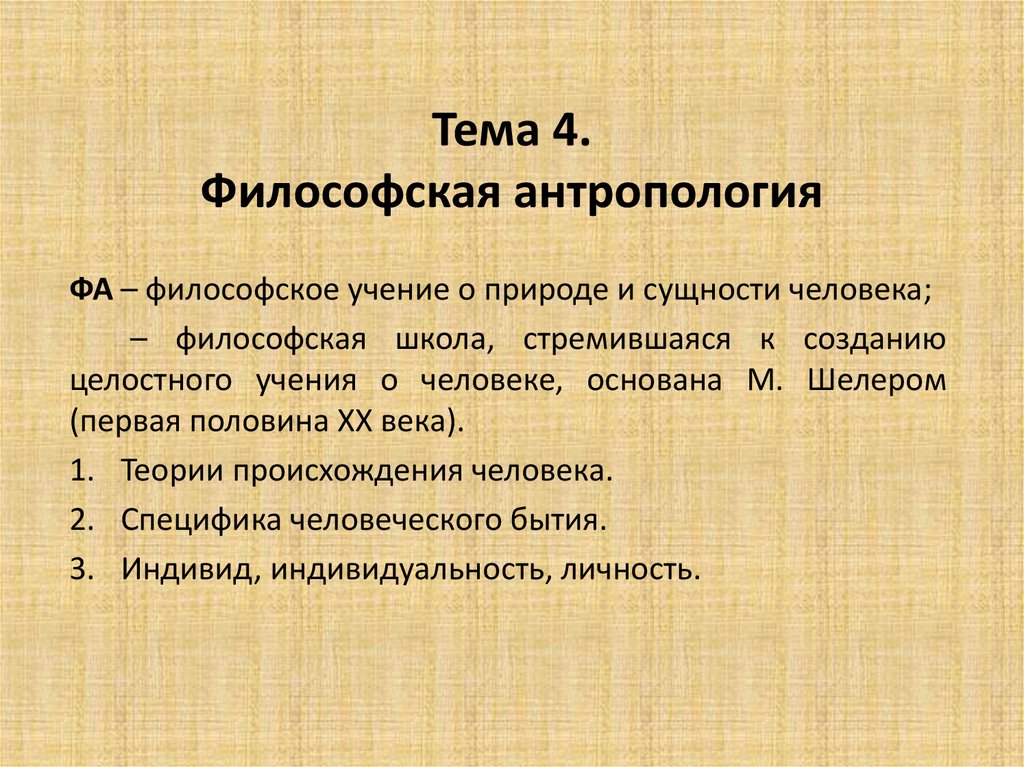

Тема 4.Философская антропология

ФА – философское учение о природе и сущности человека;

– философская школа, стремившаяся к созданию

целостного учения о человеке, основана М. Шелером

(первая половина ХХ века).

1. Теории происхождения человека.

2. Специфика человеческого бытия.

3. Индивид, индивидуальность, личность.

2.

1. Теории происхождения человека.Человек произошел от приматов –

неопроверженный тезис современной науки

(эмбриологические, палеонтологические,

молекулярно-генетические и т.д. доказательства).

• Почему определенные приматы превратились в

человека?

• Какие факторы этому способствовали?

• Что было началом человеческой культуры?

3.

1. Орудийно-трудовая теория – Ф. Энгельс «Роль труда впроцессе превращения обезьяны в человека».

Труд – целенаправленная деятельность, предполагающая

изготовление и использование искусственных орудий.

Прямохождение – необходимое условие освоения трудовой

деятельности («двигательная фантазия»).

Труд предполагает:

- восприятие вещи как материала;

- знание о цели, проект;

- коллективный характер деятельности;

- обучение.

4.

2. Символическая теория (Э. Кассирер, Л. Уайт):ключевой фактор – возникновение знаковосимволических систем коммуникации (языка,

ритуалов, символов).

Язык – вторичная сигнальная система,

представляющая явления и предметы через

условные, коллективно признанные формы

Галька из Макапансгата

обозначения.

Язык и другие знаковые системы составляют

«символическую вселенную», в которой живет

человек и за пределы которой не может

вырваться.

5.

3. Теория социального интеллекта, возникающего вусловиях сложных общественных отношений.

Р. Данбар: рост членов коллективов ископаемых гоминид до

150 особей (ок. 1,5 млн. лет назад).

Увеличение числа соплеменников, с которыми необходимо

вести совместную деятельность, делает бесполезным

«грумминг» и приводит к необходимости учета возможного

поведения другого – к появлению «теории ума».

«Теория ума» – умение строить мысленные модели

личностей соплеменников, чтобы предсказывать их

поведение.

Т.У. предполагает создание мысленной модели себя –

субъективного мира самосознания.

6.

2. Специфика человеческого бытия• М. Шелер – дуализм тела и духа. Телесная жизнь

человека, включающая его чувственные порывы,

инстинкты, ассоциативную память, практический

интеллект, ничем не отличается от животного. В этом

плане человек был и остается всегда частью природы.

Но плюс к этому человек наделен духовным бытием,

принципиальное свойство которого:

• Открытость миру - животные ограничены средой

обитания, дух человека преодолевает ограничения

среды и выходит в мир, осознавая его именно как мир.

• А. Гелен – онтологическая свобода. Как животное

человек является «биологически недостаточным

существом», «неготовым», «полуфабрикатом». Его

свойства в большой степени формируются в обществе в

процессе самостоятельной творческой деятельности –

«вторая природа».

7.

• Г. Плеснер – экс-центрическая позиция: способностьотделять свое Я от своего тела, а следовательно,

осознавать свою личность, переживаемую

непосредственно в отличие от других Я.

• Бытие «в утопическом месте» (Забота) - человек не

способен укорениться в бытии, довольствоваться тем

местом, которое он занимает.

В.С. Соловьев: человек – «отрицательная

безусловность», он не может быть удовлетворен

никаким условным, ограниченным содержанием, он

хочет безусловной полноты бытия.

Л.М. Баткин: «Человек никогда не равен ни самому себе,

ни египетской статуе своей сущности».

Э. Мунье: «личность не есть бытие, она есть движение

бытия к бытию и обретает устойчивость и

определенность благодаря бытию, к которому она

устремляется».

8.

3. Индивид, личность, индивидуальность.• Индивид – конкретный человек как

представитель вида, носитель общевидовых

качеств.

• Индивидуальность – неповторимость,

уникальность человека, отличие его от других.

• Личность – конкретное воплощение

человеческих качеств и их социальная оценка.

9.

2 подхода к пониманию личности:1. Психологический подход понимает личность

как антропологическую постоянную,

включающая основные психологические

компоненты: память, мышление, воля,

темперамент и т.д.

Согласно такому взгляду любой человек любой

эпохи и культуры является личностью.

2. Культурно-исторический подход

рассматривает личность как специфическую

антропологическую модель, оформившуюся

окончательно в культуре Нового времени.

10.

Атрибуты личности как антропологической модели:• автономия – способность быть причиной

собственных поступков (самополагание),

• ролевая дистанция – отличение себя от

исполняемых социальных ролей,

• жизненная позиция – ценностно-мотивационная

система,

• ответственность (вменяемость),

• идентичность (самость).

philosophy

philosophy