Similar presentations:

Некоторые исторические аспекты детско-юношеского технического творчества

1.

Некоторые историческиеаспекты детско-юношеского

технического творчества

Докладчик: директор ГОАУ ДО ЯО ЦДЮТТ

Татьяна Михайловна Талова

2.

Техническое творчество — это способность человека находить новые и эффективныеспособы решения сложных задач в технике и промышленности. Оно выражается в создании

новых технологий, изобретении различных механизмов и машин, а также в разработке

улучшенных методов производства

Основная цель технического творчества – это производство уникальных

и инновационных изделий, которые могут быть востребованы рынком.

Создание таких изделий возможно только благодаря техническому

творчеству, которое позволяет переосмыслить уже существующие

технологии и применить их в новых областях.

Источник: https://psk-group.su/znacheniya/cto-takoe-texniceskoe-tvorcestvo

Техническое творчество - это деятельность, требующая от человека

широкого кругозора, развитого воображения, самостоятельного

мышления и интереса к поисковой деятельности. Предпосылки к ней

закладываются в детстве, и об этом стоит помнить родителям и

учителям, если они хотят вырастить высококвалифицированных

специалистов.

https://fb.ru/article/385589/tehnicheskoe-tvorchestvo---eto-vid-deyatelnosti-uchaschihsya-metodyi-i-sposobyi-razvitiya

3.

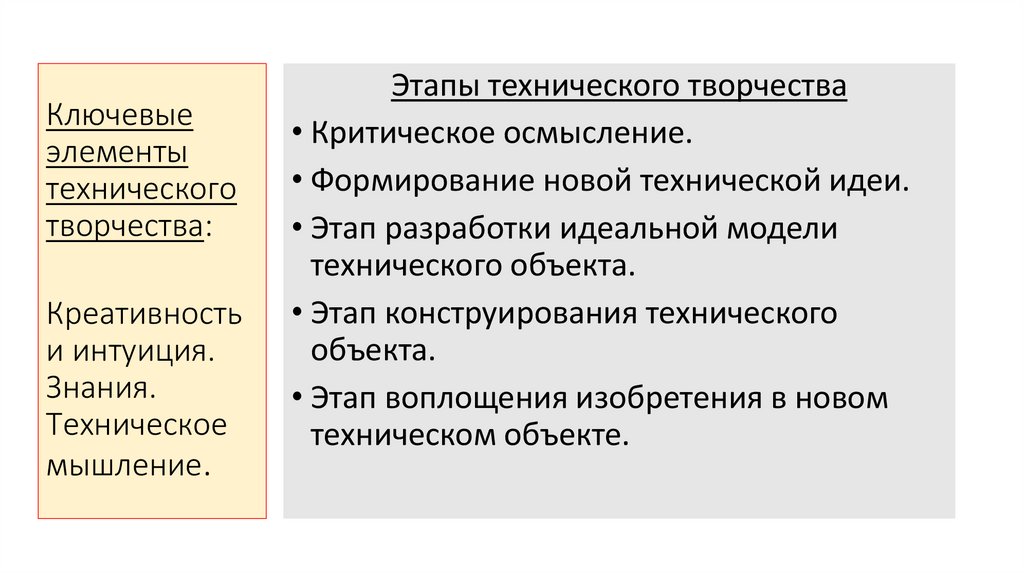

Ключевыеэлементы

технического

творчества:

Креативность

и интуиция.

Знания.

Техническое

мышление.

Этапы технического творчества

• Критическое осмысление.

• Формирование новой технической идеи.

• Этап разработки идеальной модели

технического объекта.

• Этап конструирования технического

объекта.

• Этап воплощения изобретения в новом

техническом объекте.

4.

Научные школы изучающие вопросы организации иразвития детско-юношеского технического творчества

• Медынский Е.Н. Внешкольное образование.

• Академия педагогических наук (АПН) СССР, президентом которой с 1971 по 1981 гг.

был известный ученый-биолог В. Н. Столетов. В АПН при Научно-исследовательском

институте (НИИ) трудового обучения и профессиональной ориентации была

создана лаборатория технического творчества, через которую проходили «обкатку»

многие будущие кандидаты и доктора педагогических наук, исследующие

проблемы ТТШ.

• Российская академия образования. В.А. Горский, доктор педагогических наук,

профессор, зав. отделом неформального образования ИСМО РАО.( институт

содержания и методов образования) Н.Н. Ярцев.

• Кружковое движение. Андрей Андрюшков, кандидат политических наук, философ.

Национальная технологическая инициатива. Национальный исследовательский

университет. Высшая школа экономики.

• Локальные исследования научных сотрудников (Благовещенск, Екатеринбург,

Новосибирск, Санкт-Петербург…)

5.

Научная база исследований технического творчества• Истории развития технического творчества посвящены работы A.B. Абдул-лаева,

Г.С. Альтшуллера, Ю.К. Бабанского, В.И. Белозерцева, Ф.И. Бойко, М.А. Блоха, Н.С.

Боброва, В.А. Горского, В.А. Кирилина, H.H. Лукина, A.II. Ляликова, C.K. Никулина,

Ю.С. Столярова, В.И. Шамшура и другах ученых.

• Дидактические аспекты детского технического творчества изучали В.И Алексеев,

В.И. Белозерцев, О.Н. Кордун, Ю.Г. Крон, Г.В. Найденко, В.М. Радомский, Н.В.

Черткова и др.

• Некоторые подходы к организации технического творчества в школе предложены

П.Н. Андриановым, В.М. Арыдиным, А.П. Воробьевым, П.П. Головиным, Д.М.

Комским, A.A. Михайловым, М.Н. Поволяевой, Ю.С. Столяровым и др.

• Проблеме развития технического творчества в условиях учреждения

дополнительного образования посвятили свои труды И.Д. Алиев, В.А. Березина,

О.В. Дедюхина, Г.В. Найденко, С.К. Никулин, Э.В. Самойленко и др.

• Техническое творчество как условие подготовки к труду рассматривали Ю.П.

Аверичев, В.А. Комаров, Я.М. Мингален, П.А. Шавир и др.

6.

Научная база исследований технического творчества• Проблему изобретательства и рационализаторства в детском техническом

творчестве изучали Г.С. Альтшуллер, И.К. Зюзин, В.И. Ковалев, В.М. Мухачев, Ю.П.

Саломатов, М.А. Степанчикова, И.II. Якунин и др.

• Моделированию и конструированию простейших технических объектов и объектов

учебно-производственного назначения в условиях кружка и учебных мастерских

посвятили труды О.Я. Гельман, П.П. Головин, В.И. Качнев, Г.В. Миклошев-ский, А.Е.

Стахурский, В.К. Шмаков, В.Б. Чавканидзе и др.

• Психологические аспекты детскою технического творчества исследовали Т.А.

Лнищенкова, Т.В. Кудрявцев, Л.II. Леонтьева, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Лук, В.Я. Ляудис,

Т.А. Матис, Д.Ю. Панов, И.Г. Сухобская, Г.А. Халемский, Г1.М. Якобсон и др.

• Отдельные аспекты сущностной характеристики понятия «техническое творчество»,

теории и практики организации технического творчества в образовательных

учреждениях рассматриваются в работах П.Н. Андрианова, Д.М. Беренштейна, Н.П.

Булатова, В.А. Горского, В.А. Данченко, Д.М. Комского, И.Г. Минаева, A.A.

Михайлова, С.К. Никулина, А.И. Половинкина, В.В. Попова, C.B. Романовского, Э.В.

Самойленко, Б.М. Сметанина, Ю.С. Столярова, А.И. Фусенко, М.О. Чекова, A.B. Чуса и

др.

7.

Периодизация технической эволюцииГорохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. М.:

Инфра-М, 1998. С. 74.

• Исходный этап (до государственных образований шумеров и египтян) они называют

«нулевым». Нулевой этап характеризуется созданием простейших орудий и

сооружений, устной формой передачи технического опыта, сакральными

анимистическими сценариями осмысления техники.

• Над нулевым этапом надстраивается развитие техники в древних государствах (Египет,

Шумер, Вавилон). Главное на этом этапе — изобретение письменности, разработка

специфических знаковых средств (чисел, чертежей). Древние творцы техники умели

делать сложные машины гражданского и военного назначения, возводили

технические сооружения различного типа (дворцы, висячие сады, пирамиды, башни,

ирригационные системы, системы водоснабжения). Они строили корабли, печи для

выплавки металла, циклопических размеров памятники и скульптуры. Техническое

творчество начинает оснащаться расчетами, воплощаться в рисунки и чертежи.

8.

Периодизация технической эволюцииГорохов В.Г., Розин В.М. Введение в философию техники. М.:

Инфра-М, 1998. С. 74.

• Третий этаи средневековая эпохи. В это время рождаются важные научные открытия,

появляются локальные научные теории, ставятся первые научные опыты, разрабатываются

технические приспособления, предназначенные для научных занятий. Научные знания

вовлекаются в техническое творчество. Пока это еще эпизоды, и речь идет об элементах

научных знаний: построение планов, схем, проведение расчетов отдельных конструктивных

элементов. Формируется своеобразный тип рациональности.

• Четвертый этап развития техники - инженерный. Он совпадает с Новым временем. Техника

Нового времени создается на основе естественнонаучных, технических и математических

знаний. Главные направления технической деятельности Нового времени - изобретения и

инженерное конструирование. О крепнущей связи технического творчества с наукой

свидетельствует возникновение инженерного образования, которое за короткое время

превращается в специальное техническое высшее образование. На этом этапе создаются

станки, механизмы, паровые машины.

• Пятый этап - промышленный этап развития техники. Его своеобразие заключается в

одновременном формировании на основе достижений инженерии и развития форм

организации деятельности технического проектирования, промышленности и сферы

массового потребления.

• Шестой этап истории техники - технологическая революция. Складывается новая техническая

действительность, требующп истории техники - античная ая рассматривать технологию не в

традиционном, а в самом широком смысле слова.

9.

О первом ИНЖЕНЕРЕ!• Первым инженером-механиком в истории человечества, по праву, может

считаться знаменитый Архимед. Его можно считать и первым теоретиком

механики. Он стал автором целого ряда важных изобретений, которые

оказали большое влияние на развитие механики. Архимед родился в

Сиракузах, греческой колонии, расположенной на острове Сицилия.

• Принято считать, что именно этот великий ученый заложил основы механики

и создал большое количество разнообразных механических конструкций.

Изобретатели всегда были в почете, поэтому слава об Архимеде быстро

облетела всю страну. Он с ранних лет интересовался математикой и

механикой. В юности несколько лет он обучался в Александрии, которая в те

времена являлась одним из крупнейших культурных центров того времени.

• Во время 2-й Пунической войны, при помощи своих изобретений, Архимед

организовал инженерную оборону города.

• Архимед разрабатывал теорию пяти механизмов, известных в его время

простые механизмы рычага, клина, блока, бесконечного винта и лебедки.

10.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

• Периодизация развития технического творчества основана на исследованиях и

разработках В. А. Горского и Н. Н. Ярцева, которые соотнесли развитие детского

технического творчества в России с развитием отечественной системы

внешкольного и дополнительного образования детей, компонентом которой оно

является.

• В историко-педагогических исследованиях определены этапы становления

и развития отечественной системы детского технического творчества. Этапность

соотнесена, например, с конкретными историческими событиями в России:

становлением Советской власти, рождением пионерской организации,

индустриализацией страны, постановлениями ЦК ВКП, пятилетками, Великой

Отечественной войной, съездами и т. д., или в основе периодизации определено

развитие трудового воспитания как неотъемлемой части воспитания

подрастающего поколения.

• Внешкольные учреждения советской эпохи были имитацией — воспроизведением

всего многообразия экономических, социальных, культурных и политических

элементов общественной системы. …В этом …уникальном сочетании игры и труда,

внешкольное воспитание в СССР выступало весомым фактором социализации

подрастающих

поколений.

11.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России. 18 век

• В 1712 году Петром I был издан указ о создании Инженерной

школы, обучающей людей разных сословий. Однако исторически

появление этой профессии относят к 1854 году, когда с легкой

руки военного деятеля Александра Меньшикова был создан

флотский корпус инженеров-механиков. Подготовкой этих

специалистов занималось техническое училище морского

ведомства в Кронштадте.

• 1773 год, создан парк Екатериной Великой для гармоничного и

природосообразного развития и обучения «в трудах» своему

сыну.

12.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России. 19 век

1890 – 1900 гг.

Некоторые сведения:

• Отмечается активное технологическое оснащение производства в конце XIX века. Изменение

и развитие различных технологий, диктующие необходимость подготовки квалифицированных

работников, определили возникновение «добровольных творческих объединений любителей науки

и техники», «обществ и организаций, занимавшихся вопросами образования рабочих

и объединяющих представителей техники, науки и промышленности». Деятельность данных

объединений и обществ косвенно влияла на развитие «ремесленного любопытства детей

и молодежи».

• В конце девятнадцатого века праздновали в промышленных городах день инженера-механика. Это

был семейный праздник на территории заводов. Рабочим раздавали свежие бодрящие напитки, а

детям цветные карандаши.

• Технические кружки в царской школе были редким явлением. «Дети, интересующиеся техникой,

могли заниматься техническим творчеством лишь дома, по собственному усмотрению и разумению».

• Уральский горный техникум, город Екатеринбург. Развитие проектной деятельности. Выполнение

заказов по разработке приспособлений и механического оборудования по заказу уральских фабрик

13.

Периодизация развития детско-юношеского техническоготворчества в России

1900 – 1920 гг.

1907 год - Создается в Москве С.Т. Шацким и А.У. Зеленко просветительно-воспитательное учреждение

«Сетлемент» («Культурный поселок») Общество «Сетлемент» представляло собой детскую республику,

систему, состоящую из детских учреждений: детского сада, экспериментальной детской школы,

ремесленных мастерских, где подростки получали специальность на ряду с общим образованием. В

этом учреждении учитывались возрастные и индивидуальные особенности детей, благодаря чему

была создана сквозная система воспитания от дошкольника до взрослых.

1917 год Открываются Единые трудовые школы. Система трудового воспитания, построенная в

сложных постреволюционных условиях в СССР, готовила будущих граждан к дальнейшей жизни в

изменяющемся обществе

После Октябрьской революции внешкольное образование было включено в общую систему народного

просвещения и педагогика страны Советов начала уделять большое внимание развитию склонностей

детей, в том числе в направлении технического творчества.

В условиях развала экономики, системы образования, в условиях невиданного уровня детской

беспризорности и преступности идея привлечения детей к техническому творчеству стала

спасительной для Советской России. «Два дня в неделю выделяются для самостоятельных детских

занятий, для чего привлекаются новые педагогические силы…для клубных и лабораторных занятий,

рефератов, экскурсий, ученических собраний» В этот период в стране создаются кружки ремесленного

характера, направленные на самообслуживание, а также на изготовление учебно-наглядных пособий.

«Увлеченные романтики социалистического переустройства» без преувеличения к ним можно отнести

педагогов

того

времени

и

многих

общественных

и

политических

деятелей

14.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1920 – 1926 гг.

с 1922 года при пионерских отрядах создаются технические кружки и мастерские. Вожатыми

отрядов, чаще всего, были комсомольцы-производственники, к каждому отряду прикреплялся

рабочий-коммунист.

Секция юных друзей воздушного флота, созданная в 1923 году при Обществе друзей

Воздушного флота, определила начало массового развития спортивного авиамоделизма.

Становлению радиолюбительства способствовало «дистанционное обучение» — заочные

курсы, организованные журналом «Знание — сила».

В 1923–1925 годы под влиянием идей электрификации страны, плана ГОЭЛРО открываются

электротехнические кружки в различных городах страны.

Особую ценность в разработке теории и методологии развития ТТШ представляла

«Энциклопедия внешкольного образования», изданная в 1923 году профессором Е. Н.

Медынским. В ней представлены фундаментальные исследования по теоретикометодологическим основам технического творчества, не потерявшие своей актуальности и

сегодня.

15.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1926 – 1931 годы.

Страна нуждалась в «умелых руках», и на первой конференции юных техников с докладом «Юные техники

и пятилетний план развития народного хозяйства» перед школьниками выступает председатель Госплана

СССР Г. М. Кржижановский.

Создаются технические станции в России. Станции, по сути дела, явились первыми специализированными

детскими внешкольными учреждениями по техническому творчеству и труду.

• Техническая станция должна была объединить руководителей кружков, лекторов, преподавателей —

специалистов.

• Техническая станция должна была устраивать демонстрации приборов, моделей, технические выставки,

распространять техническую литературу.

• Техническая станция должна была образовывать среди молодежи технические кружки, которые являлись бы

отделениями станции и находились в тесной связи с нею.

• В 1926 году был создан подобный учебно-методический центр — Центральная детская техническая станция.

Через год в стране насчитывалось уже 15 детских технических станций (ДТС)..

Общественные организации, заинтересованные в развитии технической пропаганды среди подростков и детей

(Осавиахим, Освод, Автодор, ВОИЗ), действовали в тесном контакте с данными станциями. Популярными

лозунгами пионерии (20–40 годов прошлого столетия) были: «Пионер — мастер на все руки!», «Даешь

пионерам технику!», «Все постигнем! Всем овладеем! Все построим!».

Число станций в 1928 году составляет 24, в 1931 году — 150.

Период становления ДТС нового типа завершается в 1931 году.

16.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

• 1931 – 1940 гг.

• В 1935 году создается первая детская железная дорога в г. Тбилиси.

• В 1936 году в Сталинграде действует детское речное пароходство. Школьники изучают и осваивают

соответствующие специальности.

• После знаменитой эпопеи «Челюскина» начинается массовое производство коротковолновых

станций, развивается радиотелефонные соревнования юных радиолюбителей.

• Результатом деятельности школьников на технических станциях (30–40 годы) в основном является

постройка натурных образцов, моделей различной существующей техники. Одновременно

происходит поиск новых форм внешкольной работы, совершенствование педагогических

и организационных принципов.

• В начале становления внешкольного образования Н. К. Крупская настойчиво рекомендовала

создавать кружки юных любителей науки и техники «повышенного типа».

• Исследователи детского технического творчества цитируют идею внешкольного технического

образования, которую высказал А. В. Луначарский: «Человек должен развертывать свое научное

техническое творчество возможно шире, ибо на этом дереве и растут плоды, которыми потом будут

все питаться…Мы должны заботиться, чтобы …как можно больше людей постепенно поднималось…до

умения работать в области науки, до совершенно свободного, творчества».

17.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1940 – 1960 гг.

В 1941 году СЮТ насчитывалось уже 1038. В нашем исследовании важно отметить, что

к этому времени одной из функций СЮТ была популяризация научно-технических

знаний.

В 1945 году в стране принимаются меры к восстановлению сети СЮТ, созданию новых

станций, и определяется задача — усиление образовательной составляющей

внешкольной работы.

В середине 50-х годов технические кружки школьников создаются по месту

жительства (при домоуправлениях), клубы юных техников — на базе промышленных

предприятий. Такая форма организации детского технического творчества

в дальнейшие десятилетия стала основной, массовой и результативной.

Изменение школьного образования, определенного Законом «Об укреплении связи

школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования

в РСФСР» (1959 г.) потребовало внести изменения в содержание деятельности

молодежи в области техники.

18.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1960 – 1990 гг.

Начиная с 60-х годов в сфере технического творчества, активно развивается рационализаторство

и изобретательство. Создаются научные общества учащихся (НОУ), малые академии наук (МАН).

Внеурочная работа по технике становится целеустремленнее. В это время в СССР действовало 21

отраслевое научно-техническое общество, и на базе производственного предприятия, вуза или НИИ

достаточно легко решались вопросы организации, содержания деятельности МАН и НОУ, определялась

тематика учебно-исследовательских работ для старшекласснико. Научно-техническое творчество стало

«синтезом инициированной педагогами детской инициативы и патроната со стороны научных

организаций и ученых».

Исследователями определено, что к 1991 году основу детского технического движения составлял

творческий труд в интересах народного хозяйства, выявлено девять направлений: изготовление учебнонаглядных пособий; изготовление учебного оборудования; изготовление предметов бытового

назначения; моделирование производственной техники, копийное и экспериментальное; создание

технических средств реального применения для производства и производственной сферы народного

хозяйства; спортивное радиолюбительство; создание транспортных средств для спорта и туризма;

создание технических средств для научных исследований; моделирование транспортной техники,

спортивное и экспериментальное.

19.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1960 – 1990 гг.

• По исследованию В. А. Горского, в 6070-е годы прошлого столетия

техническим и научно-техническим творчеством по всей стане

занимались свыше 20 миллионов человек, в него были вовлечены

более 2,5 миллионов студентов, около миллиона учащихся

занимались в 450 научных обществах школьников, действовали более

400 клубовморяков, авиаторов, летчиков, космонавтов, 140 000

кружков юных техников. К концу 80-х годов в СССР работали 3800

дворцов и домов пионеров, в каждом из них работали десятки

кружков по техническому творчеству, которые были не только формой

досуга, но и помогали определиться с выбором профессии

выпускникам школ, способствовали коммунистическому воспитанию

молодежи

20.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1960 – 1990 гг.

• Под руководством Министерства просвещения СССР и союзных республик издавались программы для

внешкольных и общеобразовательных учреждений по развитию ТТШ. В качестве примера приведем

лишь одну - «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ: техническое

творчество учащихся» [8]. Программы были подготовлены Управлением внеклассной и внешкольной

работы Министерства просвещения СССР и Центральной СЮТ. Программы рассматривались как

типовые, однако не исключалась возможность их изменения и дополнения. Программы включали три

больших раздела: подготовительные технические кружки, спортивно-технические и производственнотехнические кружки. Тираж издания программ был более 230 000 экземпляров, т. е. они были

доступны для всех школ и внешкольных учреждений, руководителям кружков и всем

заинтересованным в развитии ТТШ.

• Особую роль в развитии ТТШ играла Академия педагогических наук (АПН) СССР, президентом которой

с 1971 по 1981 гг. был известный ученый-биолог В. Н. Столетов. В АПН при Научно-исследовательском

институте (НИИ) трудового обучения и профессиональной ориентации была создана лаборатория

технического творчества, через которую проходили «обкатку» многие будущие кандидаты и доктора

педагогических наук, исследующие проблемы ТТШ.

• Работа ученых АПН СССР, опубликованные программы по развитию ТТШ активизировали научноисследовательскую деятельность многих ученых. В результате были выпущены большими тиражами в

центральных издательствах работы Ю. С. Столярова, В. Г. Разумовского, Б. М. Игошева и Д. М.

Комского [11; 10; 5] и многих других ученых.

21.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1960 – 1990 гг.

• Все центральные журналы («Советская педагогика», «Физика в школе», «Начальная школа»,

«Школа и производство», «Информатика и образование» и другие) публиковали статьи,

которые освещали актуальные практические и теоретические вопросы развития ТТШ.

• Под руководством Ю. С. Столярова, инициатора создания движения научно-технического

творчества молодежи, с 1982 г.

• издавался ежемесячный популярный научно-технический журнал ЦК ВЛКСМ для молодежи.

Рубрики этого журнала («В мире моделей», «Форум юных», «Твори, выдумывай и пробуй»,

«Юные техники на ВДНХ», «Радиоуправляемые модели», «Лаборатория технолога» и др.),

говоря современным языком, были своеобразной «платформой» для развития технического

творчества детей и молодежи.

• В «Педагогической энциклопедии» была опубликована специальная статья, посвященная

ТТШ. В ней подчеркивалось, что «у учащихся целенаправленно формируются присущие

изобретателям качества личности, знания, навыки и умения, необходимые для

самореализации или раскрытия творческого потенциала личности каждого учащегося не

только в будущей профессиональной, но и в других сферах жизнедеятельности»

22.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

• Распад СССР и годы перестройки существенно изменили

отношение к техническому творчеству детей и молодежи.

Сложная социально-экономическая ситуация во всей стране

привела к прекращению финансирования научно-технической

деятельности школьников, что, в свою очередь, привело к

резкому сокращению образовательных учреждений по технике

для детей и молодежи в школах и внешкольных учреждениях.

Продавали с молотка СЮТ, дома культуры и дома пионеров, в

которых были технические кружки, некоторые из них навсегда

были потеряны для технического творчества детей и молодежи

23.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

1990 – 2015 гг.

. В 1992 году Законом «Об образовании» определено правовое обоснование для реформирования системы дополнительного

образования детей. В основе функционирования создаваемых учреждений дополнительного образования была определена

образовательная деятельность.

В эти годы проводились множественные исследования (В. А. Березина, А. К. Бруднов, Г. П. Буданова, В. П. Голованов,

Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, И. И. Фришман и др.) благодаря которым создаваемое дополнительное образование получило

теоретическое обоснование. Исследователи раскрыли и определили ценность дополнительного образования: в развитии

склонностей, способностей ребенка; в его самообразовании, самореализации, самоопределении; в освоении опыта

и эмоционально-ценностных отношений; во включении ребенка в творческий поиск.

В тоже время, исследователи приводят практические факты отчуждения учреждений дополнительного образования и «от

детей и от государства» . Особенно это проявилось в отношении технического творчества. Количество детей, занимающихся

в творческих объединениях технической направленности, сократилось до 10 % от общего охвата детей дополнительным

образованием детей. Основной возраст юных техников — от 7 до 11 лет.

С принятием Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.), Концепции развития дополнительного

образования детей (2014 г.) государственная позиция дополнительного образования детей укреплена, в том числе и для

системы детского технического творчества. В современной системе дополнительного образования все больше получают

распространения «такие инновационные организационные формы, как парки и музеи науки, эксплораториумы, детские

компьютерно-мультипликационные студии, студии робототехники, 3-d моделирования и прототипирования и другие».

В заключении краткого исторического экскурса приведем ответ Президента РФ В. В. Путина на вопрос о проблемах детского

технического творчества: «В начале 90-х годов все рухнуло... Восстановить это довольно сложно... Но …правы в том, что … дело

касается вообще всей системы внеклассного дополнительного образования. Это, конечно, помощь будущим инженерным

школам, мы таким образом… займём детей и творчеством, и техническим творчеством, и художественным... Но это

длительный процесс... Тем не менее, этот процесс развивается, и, в общем, и в целом развивается позитивно, но

недостаточными темпами, …. Будем стараться»

24.

Периодизация развития детско-юношескоготехнического творчества в России

• Фактически активное возрождение ТТШ относится к началу XXI века, когда

информационные и цифровые технологии стали повседневностью. Современные

дети - это новое поколение, родившиеся после цифровой революции и привыкшие

получать информацию через цифровые каналы, они привыкли использовать в

повседневной жизни смартфоны, компьютеры, гаджеты, планшеты, VR и зБреальность. Информационно-коммуникационные технологии и сетевые ресурсы

Интернета стали неотъемлемой и нередко жизненно важной частью существования

современной молодежи. Учеба, общение, занятия спортом, творчество — все

аспекты жизни молодого поколения связаны с новейшими технологиями, они

интересуются изобретениями в области IТ и быстро делают их частью своей жизни.

• В 2012 г. была принята «Концепция общенациональной системы выявления и

развития молодых талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 № Пр-827), в которой

подчеркивается, что каждый человек талантлив, а добьется ли он успеха, во многом

зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит ли он шанс использовать свою

одаренность, развить свои способности

pedagogy

pedagogy