Similar presentations:

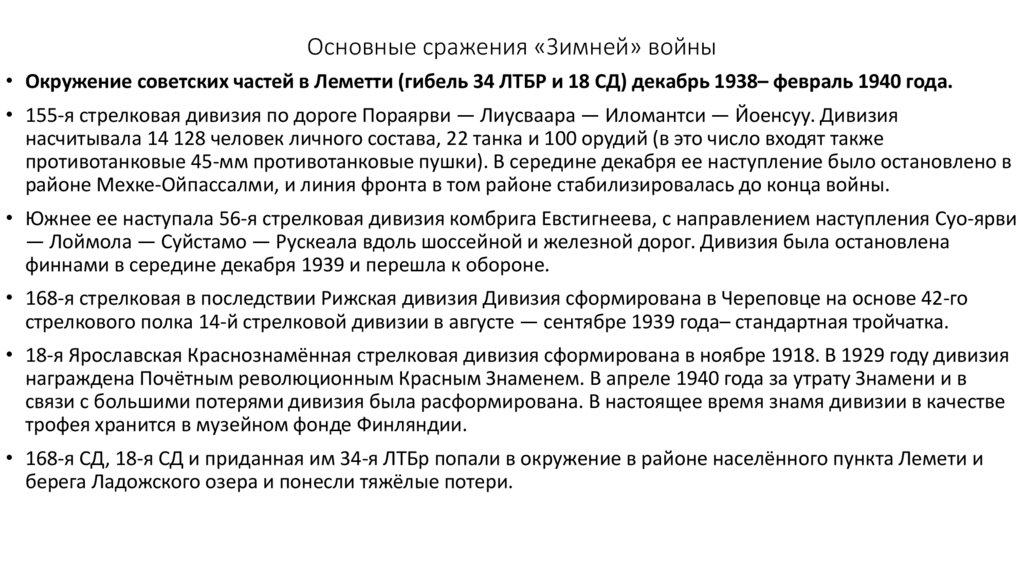

«Зимняя» война, триумф и трагедия РККА

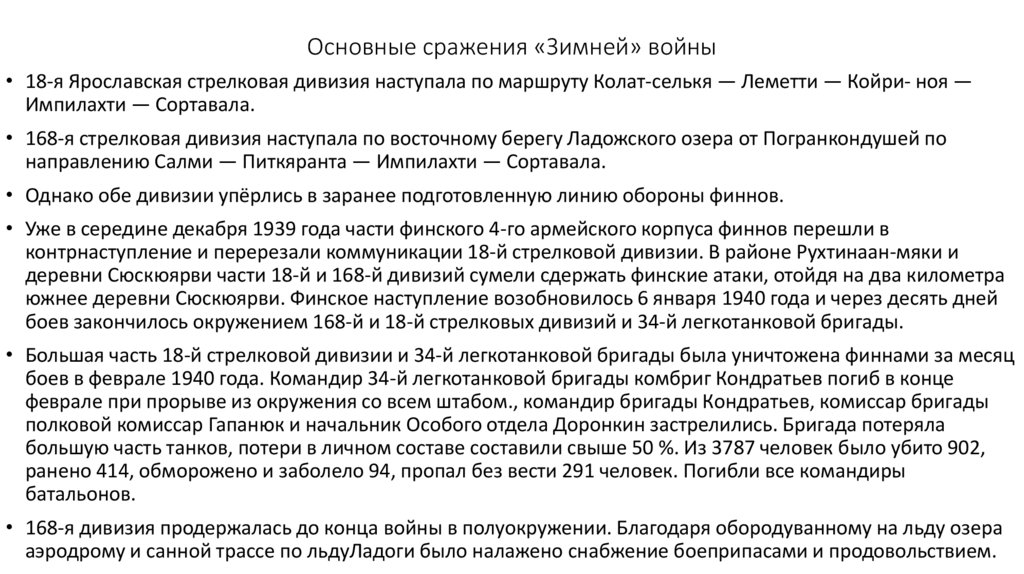

1.

«Зимняя» война, триумф и трагедия РККА.2.

Становление независимости Финляндии• Февральская революция 1917 года в Российской империи с новой силой разожгла в

Великом княжестве Финляндском огонь надежды на независимость, ввиду того, что

после вынужденного отречения от престола 2 (15) марта 1917 императора Николая II,

носившего также титул Великий князь Финляндский, в пользу своего брата Михаила

Александровича и непринятия последним престола, претендентов как на российский, так

и на финляндский престол не было.

• Временное правительство России князя Георгия Львова которое 7 (20) марта 1917 издало

специальный манифест о Финляндии, как прежде это делал российский император.

Манифестом объявлялось восстановление в полном объёме действия так называемой

конституции Финляндии ограниченной до этого целым рядом манифестов и

постановлений Российской империи

• Временное правительство России продолжало рассматривать Финляндию как часть

России, и 4 (17) сентября 1917 им был назначен новый генерал-губернатор Финляндии —

Николай Виссарионович Некрасов. А 8 сентября был сформирован последний финский

сенат, имевший над собой русский контроль — Сенат Сетяля.

3.

Становление независимости Финляндии• 28 ноября 1917 парламент Финляндии взял на себя высшую власть в стране и

сформировал новый состав правительства — сената Финляндии под руководством Пера

Эвинда Свинхувуда , которое уполномочило своего председателя представить в палату

представителей (Эдускунта — парламент Финляндии, или «сейм», как называли его в

Российской империи) проект новой конституции Финляндии.

• 6 декабря 1917 указанное заявление (декларацию) одобрил парламент Финляндии

голосованием 100 против 88. Этот день стал национальным праздником Финляндии —

Днём Независимости 18 (31) декабря 1917 государственная независимость Финляндской

Республики первой была признана Советом Народных Комиссаров (правительством)

Российской Советской Республики, возглавляемым В. И. Лениным

• В течение первой недели 1918 года независимую Финляндию признали восемь стран: 4

января — Россия, Франция и Швеция, 5 января — Греция, 6 января — Германия, 10 января

— Норвегия и Дания, 11 января — Швейцария. Информация об этом приходила в

Хельсинки с задержкой, например, о решении Франции стало известно 6 января.

• В январе 1918 года советское правительство отдало приказ русским военным гарнизонам,

оказавшимся в уже независимой Финляндии, придерживаться нейтралитета.

4.

Гражданская война в Финлядии январь-апрель 1918• Большую долю сельского хозяйства Финляндии занимало животноводство, поэтому страна

ввозила 60 % зерна из-за границы, прежде всего из Германии. Наладить собственное

производство зерна в Финляндии не успели. Продовольственная ситуация ухудшилась с началом

Первой мировой войны, ввоз стал возможен только из России, но на железных дорогах

Российской империи установили более высокий приоритет следования военных грузов.

• В феврале 1917 года в Финляндии ввели продуктовые карточки, а на местах создали

продовольственные комитеты, которые пытались препятствовать росту цен.

• 27 июля 1917 года Вяйнё Таннер и Вяйнё Вуолийоки заключили с Временным правительством

России договор о поставке до октября в Финляндию 62 000 тонн зерна, сенат согласился на

предоплату 60 миллионов марок. Подобные сделки были заключены и с США. Поскольку в

поставках зерна не было уверенности, 16 мая парламент одобрил закон о продовольствии,

который стал основой продовольственной политики Финляндии до 1920 года. Закон нарушал

неприкосновенность собственности и свободной торговли, давал правительству право на

конфискацию продовольствия и назначение цен

• 5 июня 1917 года начались принудительные изъятия излишков запасов зерна, которые следовало

продавать государству. Изъятое зерно передавали продовольственным комитетам, а они

распределяли его по карточкам. Летом 1917 года это касалось до 50 % населения, в 1918 —

свыше 60 %. В сентябре проверка складов показала, что запасов недостаточно для того, чтобы

перезимовать. Надежды на поставку зерна из США не оправдались из-за войны, Германия тоже

вела с Антантой подводную войну и топила морские транспорты; желающих доставлять зерно в

Скандинавии также не нашлось.

5.

Гражданская война в Финляндии• В декабре начала работу новая организация — продовольственное управление во главе с В.

А. Лавониусом. Оно составило план решения продовольственной проблемы, но 22 января

1918 года члены управления подали в Сенат просьбу об отставке, — они не видели

необходимой поддержки от правительства. Просьба осталась нерассмотренной —

произошёл государственный переворот.

• 22 января 1918 г. на заседании Совета СДПФ был образован высший революционный орган

— «Исполнительный комитет финляндских рабочих», который подготовил план переворота.

Переворот было решено осуществить с помощью военной помощи, обещанной Лениным

уже 13 января 1918 г. (спустя всего две недели после признания финской независимости),

для чего нужно было обеспечить доставку оружия в Гельсингфорс, что и было сделано 23

января 1918 года.

• Революционное восстание началось «не дожидаясь руководства социал-демократии»,

силами пролетариата Гельсннгфорса. Сигналом к началу революции был красный флаг,

поднятый в Гельсингфорсе вечером 27 января 1918 г. на башне Народного дома (по другим

источникам — «красный свет», который зажёгся вечером 26 января «над домом рабочих»).

• В первый день восставшим удалось захватить только железнодорожный вокзал. Полностью

столица была под их контролем уже на следующий день, 28 января. Красная гвардия заняла

столицу и был создан революционный Совет народных уполномоченных Финляндии (фин.

Suomen kansanvaltuuskunta), который в тот же день принял декларацию «К рабочим и

гражданам Финляндии!», где объявил себя революционным правительством страны.

6.

Гражданская война в Финляндии• Восставшие пришли к власти и во многих других южных городах, таких как Або, Таммерфорс, Пори,

Котка, Лахти, Выборг и других, в которых проживало около 2/3 населения страны. Под контролем

прежнего правительства оставались, хотя и бóльшие по территории, но гораздо меньше населенные

Север и значительная часть центральной Финляндии

• Исполнительный комитет рабочих отдал приказ об аресте 46 человек, но операцию по их задержанию

нельзя было назвать удачной, в частности, все сенаторы благополучно скрылись Правительство

Финской республики переехало из восставшей столицы в Ваасу, впоследствии получив из-за этого

наименование Ваасовский Сенат 1 февраля 1918 года Сенат опубликовал воззвание к народу, призвав

граждан под руководством правительства оказать сопротивление мятежникам. В воззвании также

говорилось о полномочиях, полученных Маннергеймом и о том, что вооружённое сопротивление

правительственным войскам, будет оцениваться как измена стране.

• Часть сенаторов и буржуазных политиков, в том числе Каарло Юхо Стольберг, Лаури Ингман и Кюёсти

Каллио, остались в Хельсинки в подполье до прихода немцев. Всего в работе Сената в Ваасе

принимало участие 6 сенаторов.

• Русское командование в Похьянмаа действовало в тесном сотрудничестве с Охранным корпусом

Финляндии. Так, вице-адмирал Николай Подгурский возглавил оборону побережья Ботнического

залива. Благодаря этому разоружение российских войск на севере с 29 по 31 января 1918 года

проходило легко и мирно. У сената появилась, кроме надёжного тыла, своя вооружённая армия,

численность которой была около 70 000 человек.

7.

Схема боевых действийво время гражданской

войны в Финляндии.

Германия тайно собиралась прекратить

перемирие с Советской Россией и

включить Украину, балтийские страны и

Финляндию в свою сферу влияния.

Преследуя эту цель, Германия предложила

этим странам помощь в борьбе с

большевиками; представители Финляндии

в Берлине, получив предложение

попросить отправить в страну германскую

военную группировку, приняли его.

Маннергейм и сенат узнали об этом

только в начале марта 1918 года.

8.

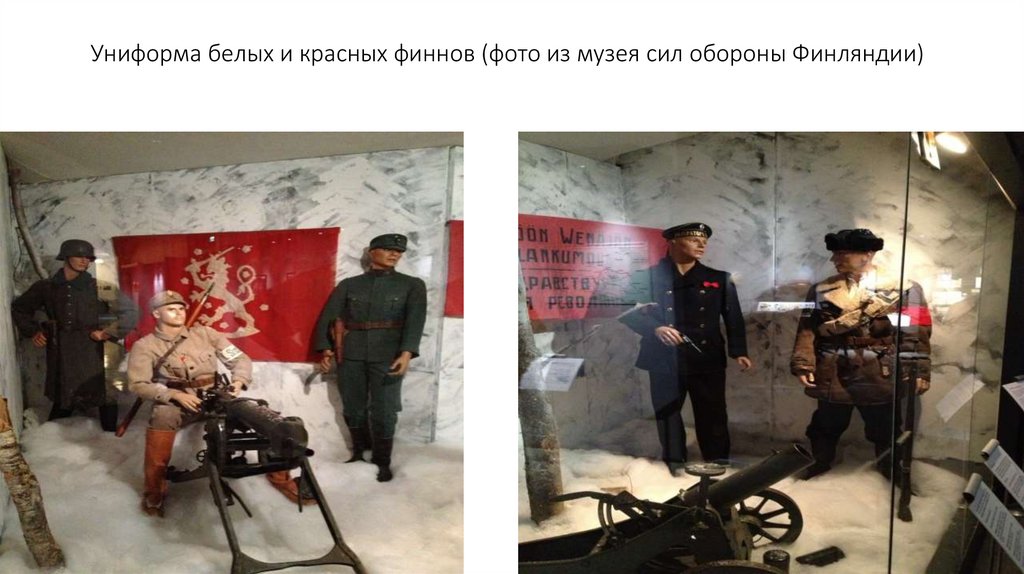

Униформа белых и красных финнов (фото из музея сил обороны Финляндии)9.

Гражданская война в Финляндии• Маннергейм подстраховался, введя 18 февраля 1918 года всеобщую воинскую обязанность. 25 февраля

1918 года из Прибалтики вернулась основная часть воевавшего там на стороне Германии батальона

финских егерей, и армия наконец получила командиров и преподавателей военного дела (до 1 300

человек). Армия состояла, в основном, из крестьян-единоличников, а также из чиновников и прочих

гражданских. Также белые получили помощь из Швеции и Германии.

• Главной целью сената в Ваасе было восстановить законную власть на юге страны. Государственную власть и

независимость от России после победы намеревались обеспечить с помощью сильной собственной или

германской армии, а также возможным возвратом к монархической форме правления

• Хорошо осведомлённый о плохом состоянии красной армии и финских красногвардейцев Маннергейм

критически оценивал необходимость немецкой поддержки. Финские егеря, со своей стороны,

придерживались пронемецкой ориентации.

• Совет народных уполномоченных столкнулся с серьёзными проблемами, самой главной из которых был

саботаж. Лишь малая часть сотрудников правительственного аппарата продолжала свою работу,

большинство объявило забастовку, вследствие чего красные утратили контроль над финансами и

продовольствием.

• На контролируемой красными территории, в том числе в Хельсинки, действовали группы белого подполья,

возглавляемого, в частности, Эльмо Кайлой. Некоторые исследователи считают, что практикуемый

красными террор обернулся против них самих, — они стали терять доверие большинства населения.

10.

Гражданская война в Финляндии• Поражение в Тампере и известие о высадке немцев в Ханко разрушили планы красных. 6 апреля 1918 года

Совет народных уполномоченных провёл последнее заседание в Хельсинки и решил отступать постепенно в

Выборг. На деле постепенность означала по возможности быстро переехать в Выборг, а оттуда в конце апреля

1918 — на корабле в Петроград. Войска пытались сражаться до конца, но это только привело к напрасным

жертвам.

• В ходе гражданской войны в Финляндии красные казнили на подвластной территории 1400−1650 гражданских.

С конца января по конец февраля было расстреляно около 700 человек, в марте — 200. Террор усилился в

апреле 1918 и в начале мая, перед явным поражением, когда было убито около 700 человек. Мотивами

политического насилия были уничтожение руководителей противника, а также личная агрессия. Большая часть

казнённых были активными членами отрядов самообороны, владельцами усадеб и крестьянских хозяйств,

политиками, полицейскими, учителями, высшими чиновниками, руководителями и владельцами предприятий.

Последнее массовое убийство произошло в Выборге в местной тюрьме , в которой под руководством

командира Ялмара Капиайнена ночью 27-28 апреля 1918 года 30 человек было убито гранатами.

• Террор белых против красных и их сторонников превзошёл по масштабам красный террор. Главной целью

были командиры красногвардейцев, а также участвовавшие в ведении красного террора и боевых действий.

Относительно сильный упор был на российских солдат. Всего от белого террора погибших было значительно

больше, чем от красного: порядка 7000−10 000 человек.

• Масштаб террора был настолько большим, что в Швеции был создан Комитет против белого террора в

Финляндии (швед. Kommittén mot den finska vita terrorn) — организация, ставившая своей целью мобилизовать

общественное мнение для противостояния репрессиям, проводить сбор средств на гуманитарную помощь

жертвам белого террора и осуществлять давление на правительство Швеции целью предоставления

политического убежища финским беженцам

11.

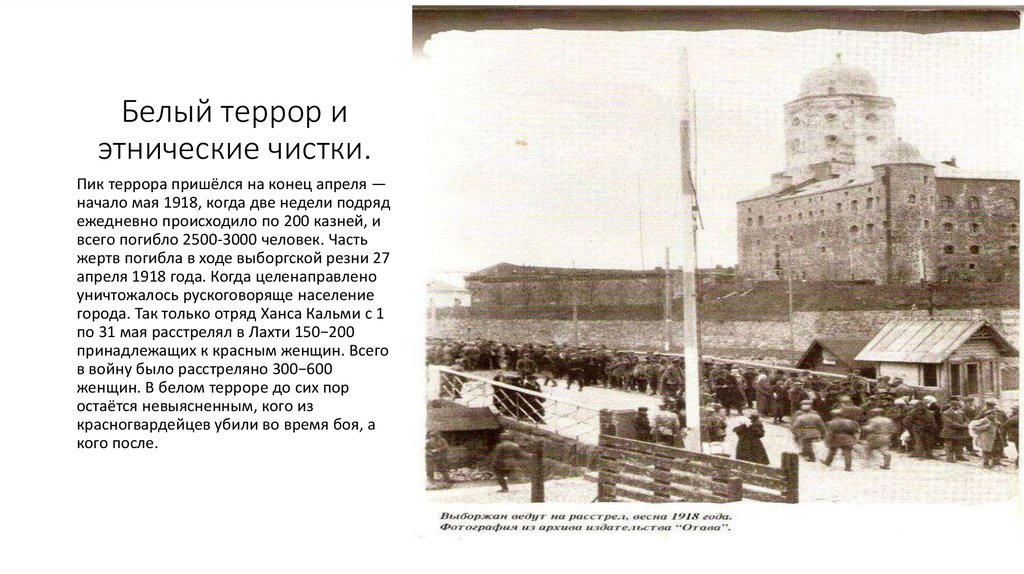

Белый террор иэтнические чистки.

Пик террора пришёлся на конец апреля —

начало мая 1918, когда две недели подряд

ежедневно происходило по 200 казней, и

всего погибло 2500-3000 человек. Часть

жертв погибла в ходе выборгской резни 27

апреля 1918 года. Когда целенаправлено

уничтожалось рускоговоряще население

города. Так только отряд Ханса Кальми с 1

по 31 мая расстрелял в Лахти 150−200

принадлежащих к красным женщин. Всего

в войну было расстреляно 300−600

женщин. В белом терроре до сих пор

остаётся невыясненным, кого из

красногвардейцев убили во время боя, а

кого после.

12.

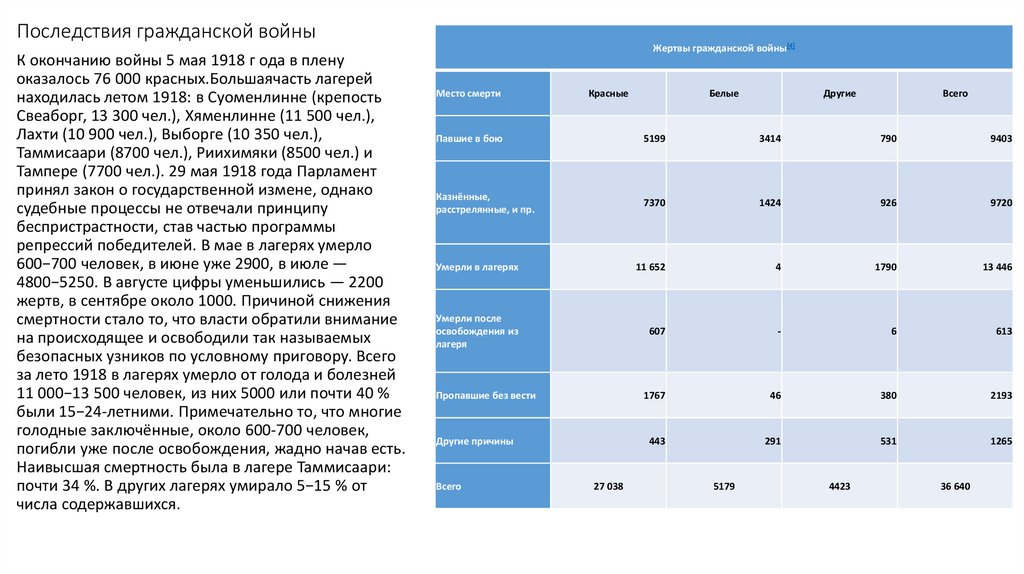

Последствия гражданской войныК окончанию войны 5 мая 1918 г ода в плену

оказалось 76 000 красных.Большаячасть лагерей

находилась летом 1918: в Суоменлинне (крепость

Свеаборг, 13 300 чел.), Хяменлинне (11 500 чел.),

Лахти (10 900 чел.), Выборге (10 350 чел.),

Таммисаари (8700 чел.), Риихимяки (8500 чел.) и

Тампере (7700 чел.). 29 мая 1918 года Парламент

принял закон о государственной измене, однако

судебные процессы не отвечали принципу

беспристрастности, став частью программы

репрессий победителей. В мае в лагерях умерло

600−700 человек, в июне уже 2900, в июле —

4800−5250. В августе цифры уменьшились — 2200

жертв, в сентябре около 1000. Причиной снижения

смертности стало то, что власти обратили внимание

на происходящее и освободили так называемых

безопасных узников по условному приговору. Всего

за лето 1918 в лагерях умерло от голода и болезней

11 000−13 500 человек, из них 5000 или почти 40 %

были 15−24-летними. Примечательно то, что многие

голодные заключённые, около 600-700 человек,

погибли уже после освобождения, жадно начав есть.

Наивысшая смертность была в лагере Таммисаари:

почти 34 %. В других лагерях умирало 5−15 % от

числа содержавшихся.

Жертвы гражданской войны[4]

Место смерти

Красные

Белые

Другие

Всего

Павшие в бою

5199

3414

790

9403

Казнённые,

расстрелянные, и пр.

7370

1424

926

9720

Умерли в лагерях

11 652

4

1790

13 446

Умерли после

освобождения из

лагеря

607

-

6

613

1767

46

380

2193

443

291

531

1265

Пропавшие без вести

Другие причины

Всего

27 038

5179

4423

36 640

13.

На фото справа Фильтрация населения в Хельсинки после высадки немцев, нафото слева условия содержания в концлагере Тамиссари.

14.

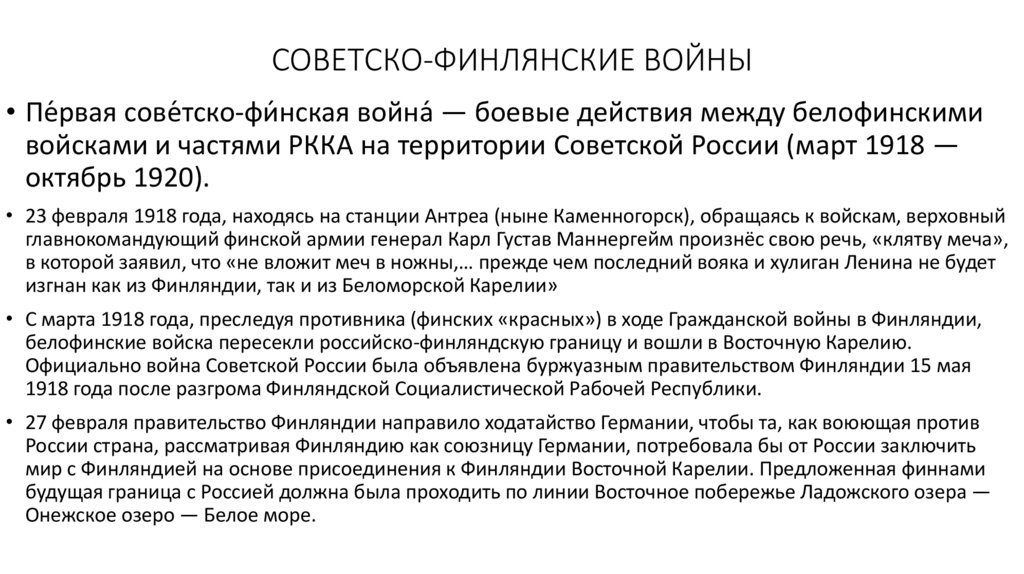

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• Пе́рвая сове́тско-фи́ нская война́ — боевые действия между белофинскими

войсками и частями РККА на территории Советской России (март 1918 —

октябрь 1920).

• 23 февраля 1918 года, находясь на станции Антреа (ныне Каменногорск), обращаясь к войскам, верховный

главнокомандующий финской армии генерал Карл Густав Маннергейм произнёс свою речь, «клятву меча»,

в которой заявил, что «не вложит меч в ножны,… прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет

изгнан как из Финляндии, так и из Беломорской Карелии»

• С марта 1918 года, преследуя противника (финских «красных») в ходе Гражданской войны в Финляндии,

белофинские войска пересекли российско-финляндскую границу и вошли в Восточную Карелию.

Официально война Советской России была объявлена буржуазным правительством Финляндии 15 мая

1918 года после разгрома Финляндской Социалистической Рабочей Республики.

• 27 февраля правительство Финляндии направило ходатайство Германии, чтобы та, как воюющая против

России страна, рассматривая Финляндию как союзницу Германии, потребовала бы от России заключить

мир с Финляндией на основе присоединения к Финляндии Восточной Карелии. Предложенная финнами

будущая граница с Россией должна была проходить по линии Восточное побережье Ладожского озера —

Онежское озеро — Белое море.

15.

Схема «ВеликойФинляндии»

Вели́ кая Финля́ндия (фин.

Suur-Suomi) или

Финляндский

ирредентизм— идея

объединения близких

финно-угорских народов,

проживающих по

побережью Балтийского

моря, Восточной Карелии,

Ингерманландии, на

территориях северной

Норвегии и Швеции

16.

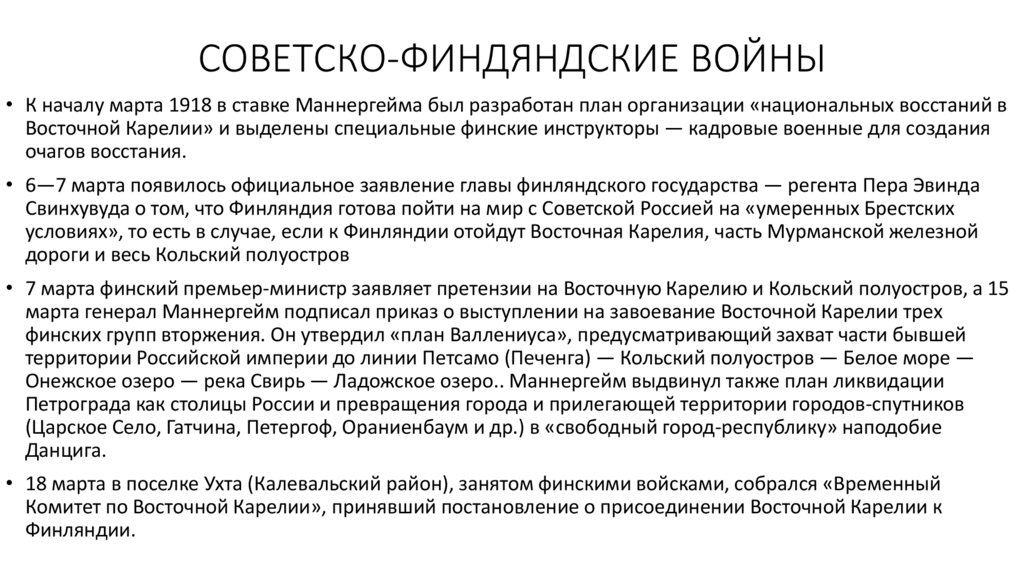

СОВЕТСКО-ФИНДЯНДСКИЕ ВОЙНЫ• К началу марта 1918 в ставке Маннергейма был разработан план организации «национальных восстаний в

Восточной Карелии» и выделены специальные финские инструкторы — кадровые военные для создания

очагов восстания.

• 6—7 марта появилось официальное заявление главы финляндского государства — регента Пера Эвинда

Свинхувуда о том, что Финляндия готова пойти на мир с Советской Россией на «умеренных Брестских

условиях», то есть в случае, если к Финляндии отойдут Восточная Карелия, часть Мурманской железной

дороги и весь Кольский полуостров

• 7 марта финский премьер-министр заявляет претензии на Восточную Карелию и Кольский полуостров, а 15

марта генерал Маннергейм подписал приказ о выступлении на завоевание Восточной Карелии трех

финских групп вторжения. Он утвердил «план Валлениуса», предусматривающий захват части бывшей

территории Российской империи до линии Петсамо (Печенга) — Кольский полуостров — Белое море —

Онежское озеро — река Свирь — Ладожское озеро.. Маннергейм выдвинул также план ликвидации

Петрограда как столицы России и превращения города и прилегающей территории городов-спутников

(Царское Село, Гатчина, Петергоф, Ораниенбаум и др.) в «свободный город-республику» наподобие

Данцига.

• 18 марта в поселке Ухта (Калевальский район), занятом финскими войсками, собрался «Временный

Комитет по Восточной Карелии», принявший постановление о присоединении Восточной Карелии к

Финляндии.

17.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• 10—12 мая финские отряды атаковали Печенгу, но были отбиты красногвардейцами и пришедшими им на

помощь британскими матросами с крейсера «Кохрэйн», которые рассматривали белофиннов как

союзников враждебной Кайзеровской Германии.

• 15 мая ставка генерала Маннергейма опубликовала решение финляндского правительства о объявлении

войны РСФСР и подготавливала наступление на Петроград.

• Начиная с марта 1918 года, в Мурманске по соглашению с большевистским правительством высаживаются

войска Антанты для защиты Мурманска и железной дороги от возможного наступления германо-финских

войск. Из отступивших на восток красных финнов британцы сформировали Мурманский легион во главе с

Оскари Токоем для действий против связанных с немцами белофиннов.

• 15 октября 1918 года белофинны оккупировали Ребольскую волость в Советской Карелии.

• В ноябре 1918 года Германия капитулировала, а финское правительство переориентировалось на

Британскую империю. Таким образом, британские войска стали видеть в белофиннах не врагов, а

союзников в борьбе с Советской Россией. 12 декабря финский парламент избрал Маннергейма регентом,

т.е. фактически диктатором Финляндии. 30 декабря 1918 года финские войска под командованием

генерала Ветцера высадились в Эстонии, где оказали помощь эстонскому правительству в борьбе с

большевистскими войсками.

• В январе 1919 года белофинны заняли Поросозерную волость Повенецкого уезда (Медвежьегорский

район).

18.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• 21—22 апреля Олонецкая добровольческая армия с территории Финляндии начала массированное

наступление в Советской Карелии на олонецком направлении.

• 21 апреля белофинны заняли Видлицу, 23 апреля — Тулоксу, вечером того же дня — город Олонец, 24

апреля заняли Вешкелицу, 25 апреля подошли к Пряже, вышли в район Сулажгоры и начали угрожать

непосредственно Петрозаводску. Одновременно Петрозаводску с севера угрожали британские, канадские

и белогвардейские войска. В конце апреля Красной Армии удалось сдержать наступление белофиннов на

Петрозаводск.

• 2 мая Совет Обороны РСФСР объявил Петрозаводскую, Олонецкую и Череповецкую губернии на осадном

положении. В мае-июне 1919 белофинны наступали на район Лодейного Поля и переправились через

Свирь

• 22 июня 1919 года советским войскам Междуозерного района был отдан приказ: отбросить противника за

границу Финляндии. Для этого было решено нанести удар силами специально созданной флотилии из 8

кораблей огневой поддержки и 4 пароходов с десантом. 27 июня после артподготовки началась высадка

десанта, в котором участвовал и полк красных финнов Антикайнена. Белофинны отступили на этом

направлении.

• С 1 августа начались ежедневные бомбардировки Кронштадта самолетами, базировавшимися на финской

территории

19.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• 11 октября войска Юденича начали наступление на Петроград и дошли до Пулковских высот, но были

разбиты. В декабре 1919 года английский флот ушел из Финского залива. 31 декабря 1919 года в Тарту было

подписано перемирие с Эстонией.

• 18 мая 1920 года части Красной армии ликвидировали марионеточное так называемое Северокарельское

государство со столицей в посёлке Ухта (Архангельская губерния), которое получало финансовую и военную

помощь от финского правительства. Только в июле 1920 года финнов удалось выбить с большей части

восточной Карелии. Финские войска остались только в Ребольской и Поросозерской волостях Восточной

Карелии.

• В 1920 году по Тартускому мирному договору Советская Россия пошла на территориальные уступки —

Финляндия получила Печенгскую область в Заполярье, западную часть полуострова Рыбачий и большую

часть полуострова Среднего.

20.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• Вторая советско-финская война (Карельское восстание, Карельская авантюра) — вооружённый

конфликт на заключительном этапе Гражданской войны в России c октября 1921 по февраль 1922 года

между «бандами белофиннов и белокарел и Красной армией

• С начала октября 1921 года с территории Финляндии на советскую территорию перешли несколько

вооружённых отрядов (называвших себя «лесными партизанами» — фин. metsäsissit), которые в течение

месяца заняли в приграничной зоне 15 деревень и населённых пунктов, приступили к организации и

вооружению местных сторонников, занимались агитацией и вели разведку.

• В середине октября 1921 года в Тунгудской волости был создан «Временный Карельский комитет» (фин.

Karjalan väliaikainen hallitus), в состав комитета вошли: политический руководитель Василий Левонен

(урождённый Василий Сидоров, псевдоним «Укки Вяйнямёйнен»), военные руководители — Ялмари

Таккинен (псевдоним «Илмаринен») и Осипп Борисайнен.

• Боевые действия начались 6 ноября 1921 года с вторжения карело-финских вооружённых отрядов в

восточную Карелию. В начальный период эти отряды численностью до 2500 человек уничтожали

административные органы и сторонников советской власти, стремились разрушить коммуникации и

Мурманскую железную дорогу, устраивали засады и атаковали подразделения советских войск.

• 14 ноября 1921 года был уничтожен железнодорожный мост через реку Онда, вплоть до восстановления

которого (06.12.1921) Карелия оказалась фактически изолированной.

21.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• К концу декабря 1921 года карело-финские отряды насчитывали уже 5—6 тысяч человек (Ребольский

батальон, Беломорский полк, полк лесных партизан) и занимали часть восточной Карелии до линии

Кестеньга—Суопасалма—Ругозеро—Паданы—Поросозеро.

• 18 декабря 1921 года территория Карелии севернее реки Свирь была объявлена на осадном положении,

была проведена мобилизация сил и средств, переброшены дополнительные подразделения РККА, был

сформирован Карельский фронт во главе с А. И. Седякиным.

• 26 декабря 1921 года советские войска перешли в наступление из района Петрозаводска и к началу января

1922 года разбили основные силы противника.

• 29 декабря 1921 года части РККА заняли Поросозеро, 16 января 1922 года — Реболы, 20 января 1922 года —

Кимасозеро, 25 января северная группировка советских войск заняла Кестеньгу и Кокисальму, а 5 февраля

— Тихтозеро. , отряд Тойво Антикайнена (170 стрелков с 7 пулемётами) совершил 920-километровый рейд

по занятой противником территории, занял 7 деревень, станцию «лыжной почты», в ходе 9 боевых

столкновений уничтожил и захватил в плен 117 мятежников (при собственных потерях 8 убитыми и 10

ранеными), освободил 30 советских военнопленных.

• К середине февраля карело-финские войска были выбиты из Восточной Карелии, 17 февраля 1922 года

боевые действия были окончены.

• Боевые действия завершились 21 марта 1922 года подписанием в Москве Соглашения между

правительствами РСФСР и Финляндии о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советскофинской границы

22.

СОВЕТСКО-ФИНЛЯНСКИЕ ВОЙНЫ• 1 июня 1922 года в Гельсингфорсе было подписано Соглашение между РСФСР и Финляндией о

мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границы. В договоре стороны обязались сократить

численность пограничных войск и оставить территории постоянно незаселёнными. Часть населения

Карелии ушла в Финляндию: по данным советских источников, «около 8 тыс. человек работоспособного

населения», по данным финских источников, «около 30 000 беженцев»В тот же день в Гельсингфорсе был

подписан дополнительный протокол к Соглашению между Россией и Финляндией о мероприятиях,

обеспечивающих неприкосновенность границы.

• 30 апреля 1923 года советское правительство объявило амнистию рядовым участникам мятежа.

• В результате антисоветского выступления экономике Карелии был нанесён значительный материальный

ущерб: карельские повстанцы сжигали дома сторонников Советской власти, разгромили несколько школ и

библиотек, разграбили свыше 15 тысяч пудов хлеба с продовольственных пунктов.

• некоторые участники восстания не готовы были сложить оружие. Вплоть до конца 1920-х годов

вооружённые группы, созданные из беженцев из советской Карелии и в СССР называемые «карельскими

бандами», совершали рейды на советскую территорию

23.

Фашистский мятеж в Финляндии• Мятеж в Мянтсяля (фин. Mäntsälän kapina) — вооружённое выступление

финляндских ультраправых в феврале-марте 1932 года. Был инициирован Движением

Лапуа, проходил под антикоммунистическими, антимарксистскими и антиправительственными лозунгами.

Развивался в общенациональный мятеж, грозивший государственным переворотом.

• В начале 1930-х годов на фоне Великой депрессии в Финляндии обострилось политическое противостояние.

Усиливалось влияние Социал-демократической партии, активизировалось коммунистическое подполье.

• На противоположном фланге возникло и развивалось ультраправое Движение Лапуа, выступавшее под

лозунгами Белой Финляндии, национализма, антикоммунизма и популизма профашистского толка.

Лапуаское движение объединяло до 70 тысяч человек, в основном крестьян и представителей городского

среднего класса. Лапуасцы требовали жёсткого искоренения коммунизма, запрета всех левых марксистских

организаций, включая легальную социал-демократию, установления авторитарно-популистского режима по

типу итальянского фашизма. Многие праворадикальные активисты состояли также в белом Охранном

корпусе, молодёжном «штурмовом» движении Sinimustat или женской военизированной организации Лотта

Свярд. Для лапуасцев была характерна тактика прямого действия с применением политического насилия.

• Ультраправые считали правительственный курс непоследовательным и склонным к компромиссу с левыми

силами, особенно с социал-демократами, на которых оказывали теневое влияние коммунисты.

24.

Фашистский мятеж в Финляндии• 27 февраля 1932 года социал-демократический депутат Микко Эрих организовал в Народном доме одного

из районов Мянтсяля собрание своих сторонников. Это вызвало жёсткую реакцию правых. Морской офицер

Эсра Терян вывел несколько сотен боевиков Охранного корпуса. Они открыли огонь по Народному дому.

Никто не погиб, но несколько пуль попали в зал собрания. Эрих обратился за помощью к полиции и покинул

Мянтсяля.

• Министр внутренних дел Эрнст фон Борн и губернатор провинции Уусимаа Бруно Яландер были возмущены

происшедшим. Особенно вопиющим был тот факт, что социал-демократы и коммунисты формально

отстаивали законное право на свободу собраний. Власти выделили Микко Эриху полицейскую охрану и

гарантировали возможность проведения мероприятия. В ответ лапуасцы объявили сбор с оружием и

призвали своих сторонников прибыть в Мянтсяля.

• Общее количество сконцентрированных в Мянтсяля боевиков достигло 5 тысяч человек. В первые дни

отмечалась заметная общественная поддержка, особенно со стороны крестьян, и высокая степень

дисциплины (за распитие алкогольных напитков Косола распорядился применять телесные наказания, но

трезвость выдерживалась лишь первые дни).

• В ночь на 29 февраля в правительстве осознали серьёзность положения. Локальный мятеж разрастался в

общенациональный и создавал потенциальную угрозу государственного переворота. Подавление сделалось

для правительства вопросом не только престижа, но и самосохранения. Были выдвинуты войска для занятия

коммуникаций и блокирования очага восстания

25.

Фашистский мятеж в Финляндии• Было решено ввести в действие Закон о защите республики. Парадокс ситуации заключался в том, что акт,

принимавшийся для противодействия коммунистам, приходилось использовать против

антикоммунистических мятежников. На основании этого закона был издан приказ об аресте руководителей

Лапуаского движения и закрытии его печатных органов.

• Утром 2 марта вожаки мятежа решились на активные действия. Около трёхсот повстанцев под

командованием ветеринара Вилле Косолы (брат Вихтори Косолы) взяли под контроль военный штаб в

Сейняйоки. Мятеж начал распространяться по Южной Остроботнии. Генерал Сихво вновь потребовал

применить военную силу, но встретил возражения других военачальников, особенно Мальмберга. Возникла

опасность вооружённого столкновения между правительственной армией и сочувствующим восстанию

Охранным корпусом.

• Вечером 2 марта Пер Эвинд Свинхувуд выступил по радио выступление президента слушали 200 тысяч

человек, 3 марта оно было опубликовано в печати. Это обозначило переломный момент событий.

Консервативная часть населения доверилась главе государства и отвернулась от восстания. Государственные

структуры, особенно силовые, сориентировались на подавление.

• 4 марта часть мятежников начала сдаваться. Президент поручил переговоры подполковнику Элье

Рихтниеми, авторитетному среди антикоммунистов белому ветерану гражданской войны. В ночь на 6 марта

Рихтниеми объявил о достигнутом соглашении. Повстанцы покидали Мянтсяля. Рядовым было разрешено

даже сохранить оружие. Руководителей же мятежа начали арестовывать, выполняя указание Свинхувуда.

26.

Строительство укреплений на карельском перешейке• Подготовка к строительству линии была начата сразу же после провозглашения независимости Финляндии в

1918 году. Строительство продолжалось с перерывами вплоть до начала советско-финской войны в 1939

году.

• Первый план линии был разработан подполковником А. Раппе в 1918 году. Работу над планом обороны

продолжил немецкий полковник барон фон Бранденштайн (O. von Brandenstein). План был утверждён в

августе. В октябре 1918 года финское правительство выделило на строительные работы 300 000 марок.

Работы выполняли немецкие и финские сапёры (один батальон) и русские военнопленные. С уходом

немецкой армии работы были значительно сокращены и всё свелось к работам финского учебного

сапёрного батальона.

• В октябре 1919 года разработан новый план оборонительной линии. Им руководил начальник генерального

штаба генерал-майор Оскар Энкель. Основные проектировочные работы выполнял член французской

военной комиссии майор Ж. Гро-Куасси (J. Gros-Coissy). По этому плану в 1920—1924 годах было построено

168 бетонных и железобетонных сооружений, из которых 114 были пулемётными, 6 — артиллерийскими и

одно — смешанным. Затем наступил трёхлетний перерыв и вопрос возобновления работ был поднят лишь в

1927 году

• Новый план разрабатывал В. Карикоски. Однако к самим работам приступили только в 1930 году.

Наибольший размах они приняли в 1932 году, когда под руководством подполковника Фабрициуса было

построено шесть двухамбразурных ДОТов

27.

Современный видкаменоломни для

добычи гранита,

используемого для

надолб

Таких каменоломен было много и

население работало на добыче гранита в

порядке трудовой повинности. Даже

сейчас можно при желании найти на

линии Маннергейма именные гранитные

глыбы, увековечившие или имя строителя,

или название местности откуда были

мобилизованы люди на строительство.

28.

Строительство укреплений на карельском перешейке• Главная оборонительная полоса состояла из вытянутой в линию системы узлов обороны, в каждый из

которых входило несколько дерево-земляных полевых укреплений (ДЗОТ) и долговременных каменнобетонных сооружений, а также противотанковые и противопехотные заграждения. Сами узлы обороны были

размещены на главной оборонительной линии крайне неравномерно: промежутки между отдельными

узлами сопротивления иногда достигали 6-8 км. Каждый узел обороны имел свой индекс, начинавшийся

обычно первыми буквами близлежащего населённого пункта.

• На главной оборонительной полосе было сооружено 18 узлов обороны различной степени мощности. В

систему укреплений входила и тыловая оборонительная полоса, прикрывавшая подступы к Выборгу. В неё

входило 10 узлов обороны.

• Каждое долговременное сооружение было окружено траншеями, которые связывали между собой

сооружения узла, а при необходимости могли быть превращены в окопы. Между узлами сопротивления

траншей не было. Траншеи в большинстве случаев состояли из хода сообщения с вынесенными вперёд

пулемётными гнёздами и стрелковыми ячейками на одного-трёх стрелков. Встречались и стрелковые

ячейки, прикрытые броневыми щитами с козырьками. Это защищало голову стрелка от шрапнельного огня

• Узел сопротивления оборонялся одним-двумя стрелковыми батальонами, усиленными артиллерией. По

фронту узел занимал 3—4,5 километра и в глубину 1,5—2 километра. Он состоял из 4—6 опорных пунктов,

каждый опорный пункт имел по 3—5 долговременных огневых точек, преимущественно пулемётных и

много реже — артиллерийских, составлявших скелет обороны.

29.

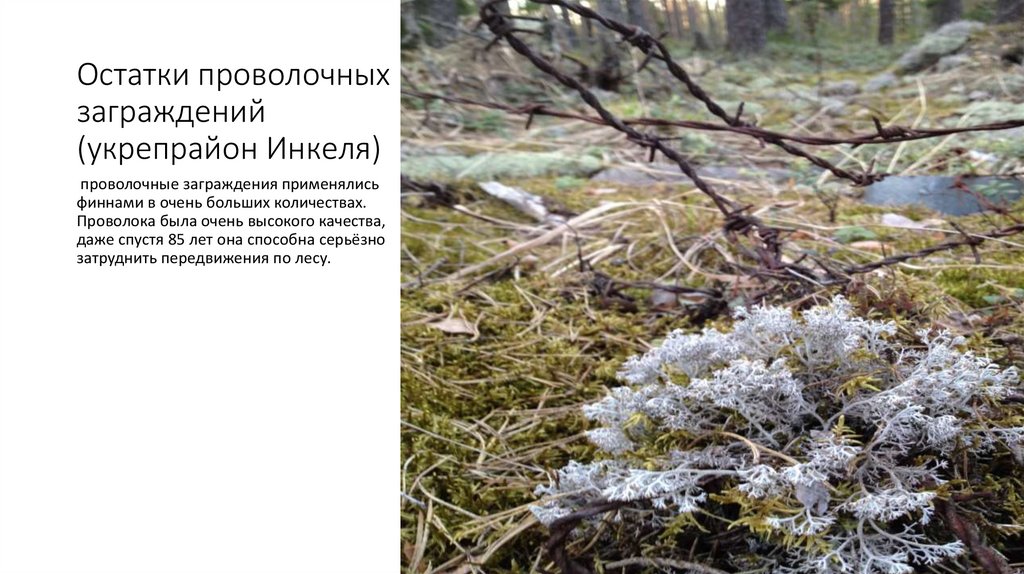

Остатки проволочныхзаграждений

(укрепрайон Инкеля)

проволочные заграждения применялись

финнами в очень больших количествах.

Проволока была очень высокого качества,

даже спустя 85 лет она способна серьёзно

затруднить передвижения по лесу.

30.

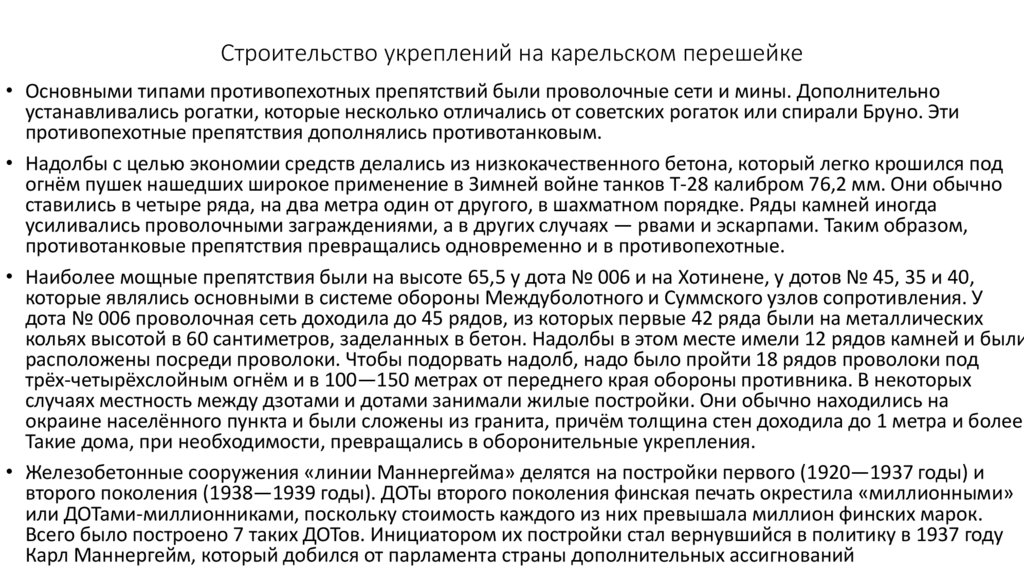

Строительство укреплений на карельском перешейке• Основными типами противопехотных препятствий были проволочные сети и мины. Дополнительно

устанавливались рогатки, которые несколько отличались от советских рогаток или спирали Бруно. Эти

противопехотные препятствия дополнялись противотанковым.

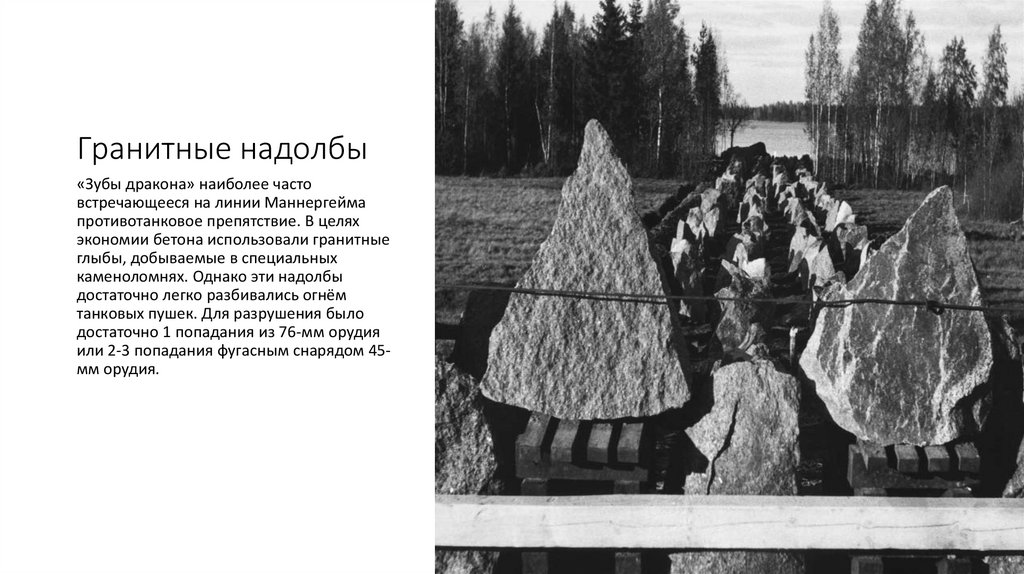

• Надолбы с целью экономии средств делались из низкокачественного бетона, который легко крошился под

огнём пушек нашедших широкое применение в Зимней войне танков Т-28 калибром 76,2 мм. Они обычно

ставились в четыре ряда, на два метра один от другого, в шахматном порядке. Ряды камней иногда

усиливались проволочными заграждениями, а в других случаях — рвами и эскарпами. Таким образом,

противотанковые препятствия превращались одновременно и в противопехотные.

• Наиболее мощные препятствия были на высоте 65,5 у дота № 006 и на Хотинене, у дотов № 45, 35 и 40,

которые являлись основными в системе обороны Междуболотного и Суммского узлов сопротивления. У

дота № 006 проволочная сеть доходила до 45 рядов, из которых первые 42 ряда были на металлических

кольях высотой в 60 сантиметров, заделанных в бетон. Надолбы в этом месте имели 12 рядов камней и были

расположены посреди проволоки. Чтобы подорвать надолб, надо было пройти 18 рядов проволоки под

трёх-четырёхслойным огнём и в 100—150 метрах от переднего края обороны противника. В некоторых

случаях местность между дзотами и дотами занимали жилые постройки. Они обычно находились на

окраине населённого пункта и были сложены из гранита, причём толщина стен доходила до 1 метра и более.

Такие дома, при необходимости, превращались в оборонительные укрепления.

• Железобетонные сооружения «линии Маннергейма» делятся на постройки первого (1920—1937 годы) и

второго поколения (1938—1939 годы). ДОТы второго поколения финская печать окрестила «миллионными»

или ДОТами-миллионниками, поскольку стоимость каждого из них превышала миллион финских марок.

Всего было построено 7 таких ДОТов. Инициатором их постройки стал вернувшийся в политику в 1937 году

Карл Маннергейм, который добился от парламента страны дополнительных ассигнований

31.

Схема финских укреплений Карельского перешейка на ноябрь 1939 года32.

Гранитные надолбы«Зубы дракона» наиболее часто

встречающееся на линии Маннергейма

противотанковое препятствие. В целях

экономии бетона использовали гранитные

глыбы, добываемые в специальных

каменоломнях. Однако эти надолбы

достаточно легко разбивались огнём

танковых пушек. Для разрушения было

достаточно 1 попадания из 76-мм орудия

или 2-3 попадания фугасным снарядом 45мм орудия.

33.

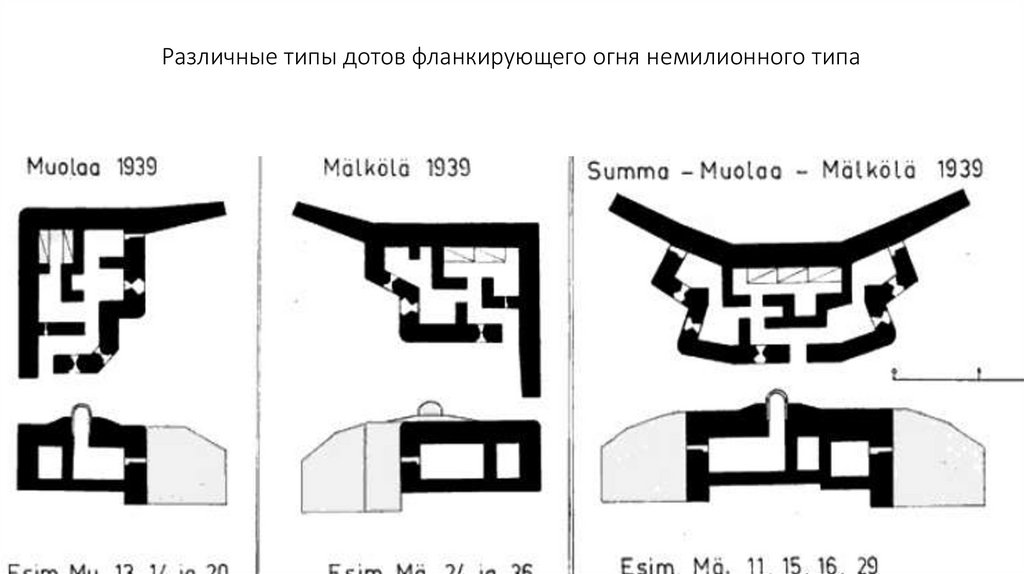

Различные типы дотов фланкирующего огня немилионного типа34.

Внешний вид первого ДОТа милионного типа со стороны наступления РККА35.

Этот же ДОТ в разрезе36.

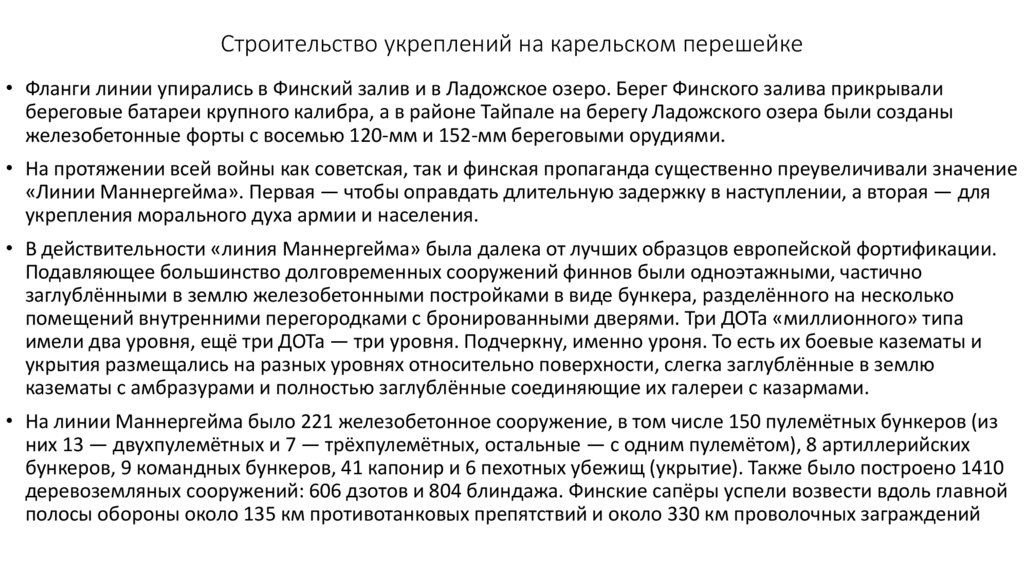

Строительство укреплений на карельском перешейке• Фланги линии упирались в Финский залив и в Ладожское озеро. Берег Финского залива прикрывали

береговые батареи крупного калибра, а в районе Тайпале на берегу Ладожского озера были созданы

железобетонные форты с восемью 120-мм и 152-мм береговыми орудиями.

• На протяжении всей войны как советская, так и финская пропаганда существенно преувеличивали значение

«Линии Маннергейма». Первая — чтобы оправдать длительную задержку в наступлении, а вторая — для

укрепления морального духа армии и населения.

• В действительности «линия Маннергейма» была далека от лучших образцов европейской фортификации.

Подавляющее большинство долговременных сооружений финнов были одноэтажными, частично

заглублёнными в землю железобетонными постройками в виде бункера, разделённого на несколько

помещений внутренними перегородками с бронированными дверями. Три ДОТа «миллионного» типа

имели два уровня, ещё три ДОТа — три уровня. Подчеркну, именно уроня. То есть их боевые казематы и

укрытия размещались на разных уровнях относительно поверхности, слегка заглублённые в землю

казематы с амбразурами и полностью заглублённые соединяющие их галереи с казармами.

• На линии Маннергейма было 221 железобетонное сооружение, в том числе 150 пулемётных бункеров (из

них 13 — двухпулемётных и 7 — трёхпулемётных, остальные — с одним пулемётом), 8 артиллерийских

бункеров, 9 командных бункеров, 41 капонир и 6 пехотных убежищ (укрытие). Также было построено 1410

деревоземляных сооружений: 606 дзотов и 804 блиндажа. Финские сапёры успели возвести вдоль главной

полосы обороны около 135 км противотанковых препятствий и около 330 км проволочных заграждений

37.

Толщина перекрытий дотов милионного типа: слева подорванный в 1940 годудот инкиля 7, справа разрушенная артогнём амбразура дота в Лейпясуо

(бронеплиты, закрывающие амбразуру сняты советскими сапёрами)

38.

Предпосылки «Зимней Войны»• 7—12 августа 1939 на Карельском перешейке Финляндия провела крупные военные учения, на которых

отрабатывалось отражение нападения со стороны СССР. Были приглашены все военные атташе, кроме

советского.

• С середины сентября 1939 начинается сосредоточение частей Ленинградского военного округа вдоль

границы. 29 октября командование ЛенВО представило наркому обороны Ворошилову «план действий по

уничтожению наземных и военно-морских сил финской армии».

• 5 октября 1939 года финляндские представители были приглашены в Москву для переговоров «по

конкретным политическим вопросам». Переговоры проходили в три этапа: 12—14 октября, 3—4 ноября и 9

ноября.

• СССР предложил обмен территориями, при котором Финляндия получила бы более обширные, но менее

стратегически ценные территории в Восточной Карелии — в Реболах и в Пораярви.

• Заключившая с СССР договор о ненападении Германия посоветовала финнам на них согласиться. Герман

Геринг дал понять министру иностранных дел Финляндии Эркко, что требования о военных базах надо бы

принять и на помощь Германии надеяться не стоит

• Государственный совет Финляндии не пошёл на выполнение всех требований СССР, так как общественное

мнение и парламент были против. Вместо этого был предложен компромиссный вариант — Советскому

Союзу были предложены острова Суурсаари (Гогланд), Лавенсари (Мощный), Большой Тютерс и Малый

Тютерс, Пенисаари (Малый), Сескар и Койвисто (Березовый) — цепочка островов, которая тянется вдоль

основного судоходного фарватера в Финском заливе и ближайших к Ленинграду территорий в Териоках и

Куоккала (ныне Зеленогорск и Репино), углублённых в советскую территорию. Московские переговоры

прекратились 9 ноября 1939 года

39.

Советские предложения пообмену территориями

1.Финляндия переносит границу на 90 км от

Ленинграда.

2.Финляндия соглашается сдать в аренду СССР сроком

на 30 лет полуостров Ханко для постройки военноморской базы и размещения там четырёхтысячного

воинского контингента для её обороны.

3.Советскому военному флоту предоставляются порты

на полуострове Ханко в самом Ханко и в Лаппохья.

4.Финляндия передаёт СССР острова Гогланд,

Лаавансаари (ныне — Мощный), Тютярсаари и

Сейскари.

5.Существующий советско-финляндский пакт о

ненападении дополняется статьёй о взаимных

обязательствах не вступать в группировки и коалиции

государств, враждебные той или другой стороне.

6.Оба государства разоружают свои укрепления на

Карельском перешейке.

7.СССР передаёт Финляндии территорию в Карелии

общей площадью вдвое больше полученной от

финской стороны (5529 км²).

8.СССР обязуется не возражать против вооружения

Аландских островов

40.

Предпосылки «Зимней Войны»• Финское правительство отказывалось принимать советские условия (по его мнению, эти условия далеко

выходили за рамки вопроса обеспечения безопасности Ленинграда), в то же время пытаясь добиться

заключения советско-финского торгового соглашения и согласия СССР на вооружение Аландских островов,

демилитаризованный статус которых регулировался Аландской конвенцией 1921 года. К тому же финны не

желали отдавать СССР свою единственную защиту от возможного советского нападения — полосу

укреплений на Карельском перешейке, известную как «линия Маннергейма»

• Финны настаивали на своём, хотя 23—24 октября Сталин несколько смягчил позицию в отношении

территории Карельского перешейка и численности предполагаемого гарнизона полуострова Ханко. Однако

и эти предложения были отклонены финской стороной. «Вы что, хотите спровоцировать конфликт?» / В.

Молотов /.

• Маннергейм при поддержке Паасикиви продолжал настаивать перед своим парламентом о необходимости

поиска компромисса, заявив, что армия продержится в обороне не более двух недель, но безрезультатно.

• Историк В. Н. Барышников приводит данные о том, что министр иностранных дел Финляндии Ю. Эркко

лично способствовал тому, чтобы через печать и, в особенности, через принадлежавшую ему ведущую

финскую газету «Хельсингин Саномат» формировалось общественное мнение не в пользу принятия

компромиссных соглашений с Советским Союзом и весьма преуспел в этом деле.

• Возобновившиеся в Москве 3 ноября переговоры сразу зашли в тупик. На них Молотов заявил финской

делегации: «Мы, гражданские люди, не достигли никакого прогресса. Теперь слово будет предоставлено

солдатам»

41.

Предпосылки «Зимней Войны»• Однако Сталин на следующий день пошёл на уступки, предложив вместо аренды полуострова Ханко купить

его или даже арендовать у Финляндии вместо него какие-нибудь прибрежные острова. Таннер, бывший

тогда министром финансов и входивший в состав финской делегации, также считал, что эти предложения

открывают путь к достижению договорённости. Но правительство Финляндии стояло на своём.

• 3 ноября 1939 года советская газета «Правда» написала: «Мы отбросим к чёрту всякую игру политических

картёжников и пойдём своей дорогой, несмотря ни на что, мы обеспечим безопасность СССР, не глядя ни

на что, ломая все и всяческие препятствия на пути к цели».

• На последней встрече Сталин, по крайней мере внешне, проявлял искреннее добиться компромисса в

вопросе о военных базах. Тем не менее финны отказались его обсуждать, и 13 ноября их делегация отбыла

в Хельсинки.

• 26 ноября в «Правде» появилась статья «Шут гороховый на посту премьера», которая стала сигналом к

началу антифинской пропагандистской кампании. В тот же день произошёл артиллерийский обстрел

территории СССР у населённого пункта Майнила. Руководством СССР вина за этот инцидент была

возложена на Финляндию.

• 28 ноября было объявлено о денонсации Договора о ненападении с Финляндией, а 30 ноября советским

войскам был дан приказ к переходу в наступление.

42.

Сравнение расчётных сил сторон в Зимней войнедивизии,

расчётные

личный

состав

орудия и миномёты

танки

самолёты

финская армия

14

265 000

534

(без учёта береговых батарей)

64

270

Красная армия

24

≈ 400 000

1915

1476

≈ 1000

43.

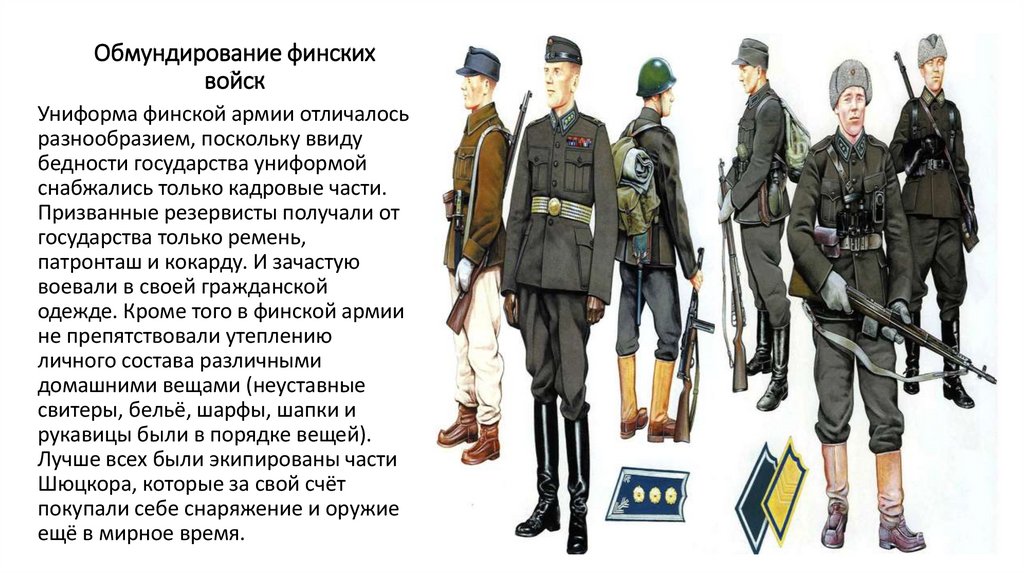

Обмундирование финскихвойск

Униформа финской армии отличалось

разнообразием, поскольку ввиду

бедности государства униформой

снабжались только кадровые части.

Призванные резервисты получали от

государства только ремень,

патронташ и кокарду. И зачастую

воевали в своей гражданской

одежде. Кроме того в финской армии

не препятствовали утеплению

личного состава различными

домашними вещами (неуставные

свитеры, бельё, шарфы, шапки и

рукавицы были в порядке вещей).

Лучше всех были экипированы части

Шюцкора, которые за свой счёт

покупали себе снаряжение и оружие

ещё в мирное время.

44.

Сравнение численности и вооружения советской и финской дивизии на 1939 год(примечание: 120-мм миномёты в 1939 году проходили войсковые испытания )

финская

дивизия

вооружение

советская

дивизия

винтовки Мосина

11 000

14 000

пистолет-пулемёты

250

—

ручные пулемёты

250

419

пулемёты Ма́ксима 7,62 мм

116

200

пулемёты 12,7 мм

—

6

зенитные пулемёты (счетверённые)

—

8×4

18

18

миномёты 120 мм

—

12

орудия калибра 37—45 мм

18

48

орудия калибра 75—90 мм

24

36

орудия калибра 105—152 мм

12

36

танки

—

35

бронеавтомобили

—

15

м

и

81—82

н

мм

о

м

ё

т

ы

45.

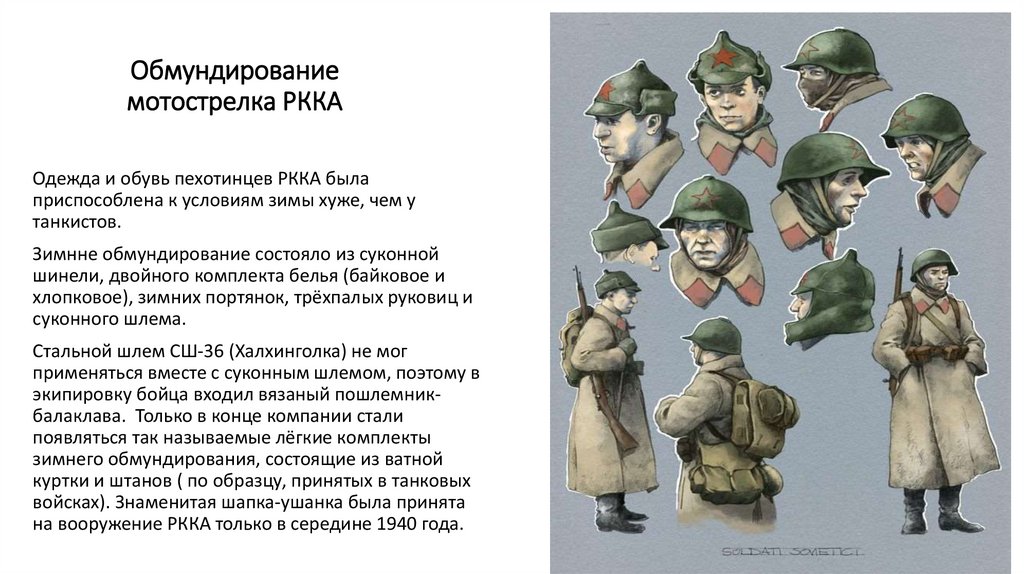

Обмундированиемотострелка РККА

Одежда и обувь пехотинцев РККА была

приспособлена к условиям зимы хуже, чем у

танкистов.

Зимнне обмундирование состояло из суконной

шинели, двойного комплекта белья (байковое и

хлопковое), зимних портянок, трёхпалых руковиц и

суконного шлема.

Стальной шлем СШ-36 (Халхинголка) не мог

применяться вместе с суконным шлемом, поэтому в

экипировку бойца входил вязаный пошлемникбалаклава. Только в конце компании стали

появляться так называемые лёгкие комплекты

зимнего обмундирования, состоящие из ватной

куртки и штанов ( по образцу, принятых в танковых

войсках). Знаменитая шапка-ушанка была принята

на вооружение РККА только в середине 1940 года.

46.

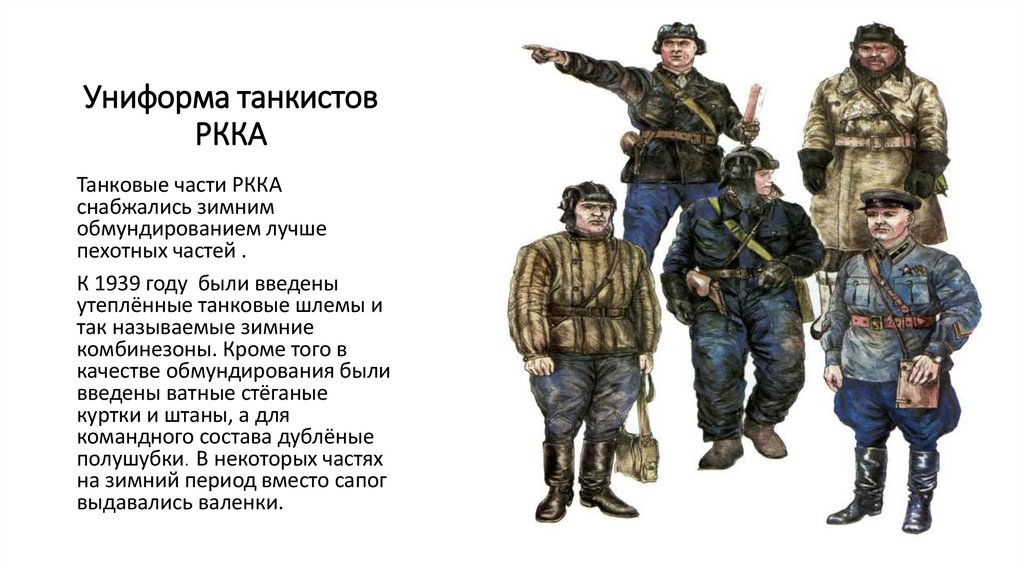

Униформа танкистовРККА

Танковые части РККА

снабжались зимним

обмундированием лучше

пехотных частей .

К 1939 году были введены

утеплённые танковые шлемы и

так называемые зимние

комбинезоны. Кроме того в

качестве обмундирования были

введены ватные стёганые

куртки и штаны, а для

командного состава дублёные

полушубки. В некоторых частях

на зимний период вместо сапог

выдавались валенки.

47.

Советский план боевых действий48.

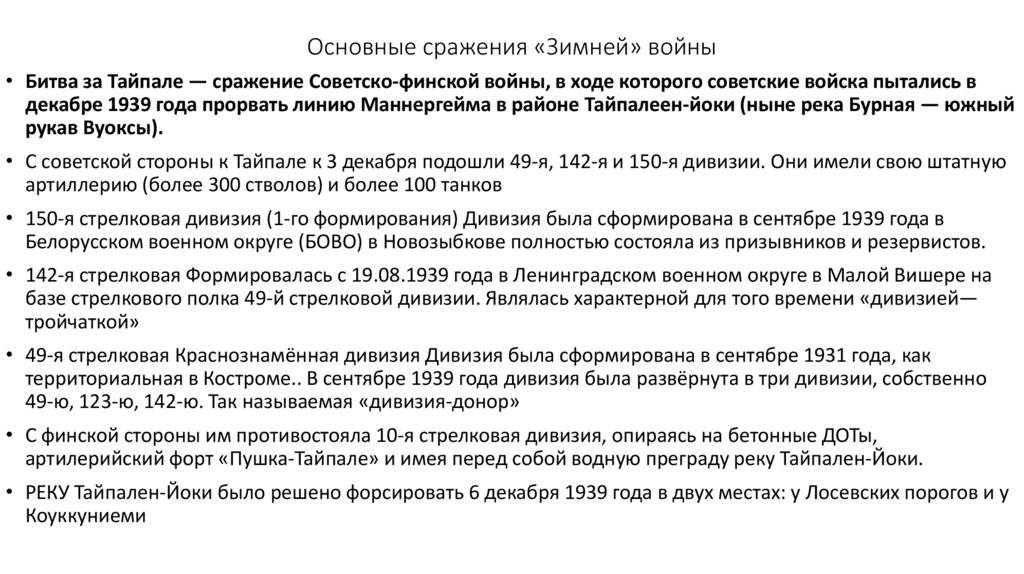

Основные сражения «Зимней» войны• Битва за Тайпале — сражение Советско-финской войны, в ходе которого советские войска пытались в

декабре 1939 года прорвать линию Маннергейма в районе Тайпалеен-йоки (ныне река Бурная — южный

рукав Вуоксы).

• С советской стороны к Тайпале к 3 декабря подошли 49-я, 142-я и 150-я дивизии. Они имели свою штатную

артиллерию (более 300 стволов) и более 100 танков

• 150-я стрелковая дивизия (1-го формирования) Дивизия была сформирована в сентябре 1939 года в

Белорусском военном округе (БОВО) в Новозыбкове полностью состояла из призывников и резервистов.

• 142-я стрелковая Формировалась с 19.08.1939 года в Ленинградском военном округе в Малой Вишере на

базе стрелкового полка 49-й стрелковой дивизии. Являлась характерной для того времени «дивизией—

тройчаткой»

• 49-я стрелковая Краснознамённая дивизия Дивизия была сформирована в сентябре 1931 года, как

территориальная в Костроме.. В сентябре 1939 года дивизия была развёрнута в три дивизии, собственно

49-ю, 123-ю, 142-ю. Так называемая «дивизия-донор»

• С финской стороны им противостояла 10-я стрелковая дивизия, опираясь на бетонные ДОТы,

артилерийский форт «Пушка-Тайпале» и имея перед собой водную преграду реку Тайпален-Йоки.

• РЕКУ Тайпален-Йоки было решено форсировать 6 декабря 1939 года в двух местах: у Лосевских порогов и у

Коуккуниеми

49.

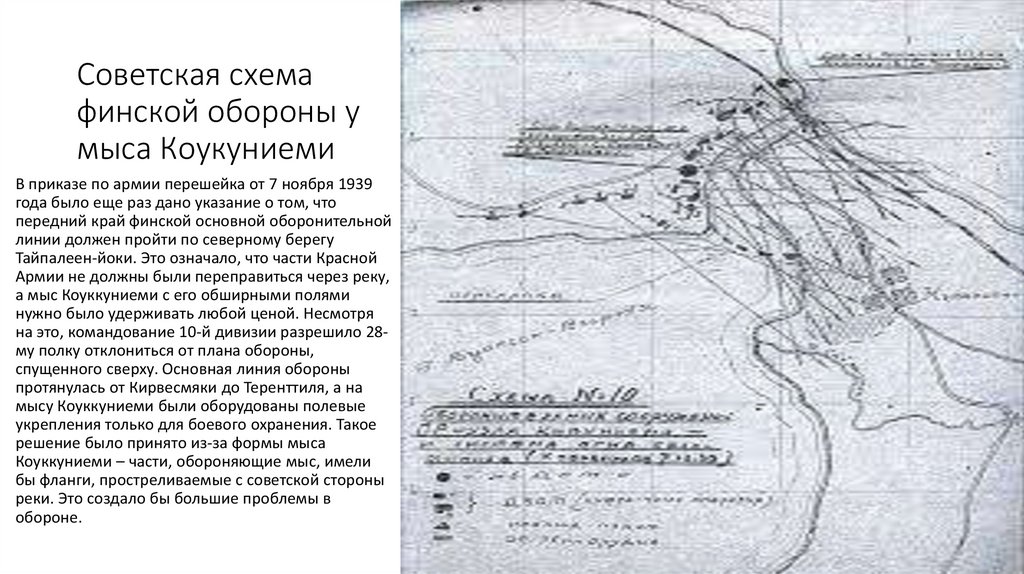

Советская схемафинской обороны у

мыса Коукуниеми

В приказе по армии перешейка от 7 ноября 1939

года было еще раз дано указание о том, что

передний край финской основной оборонительной

линии должен пройти по северному берегу

Тайпалеен-йоки. Это означало, что части Красной

Армии не должны были переправиться через реку,

а мыс Коуккуниеми с его обширными полями

нужно было удерживать любой ценой. Несмотря

на это, командование 10-й дивизии разрешило 28му полку отклониться от плана обороны,

спущенного сверху. Основная линия обороны

протянулась от Кирвесмяки до Теренттиля, а на

мысу Коуккуниеми были оборудованы полевые

укрепления только для боевого охранения. Такое

решение было принято из-за формы мыса

Коуккуниеми – части, обороняющие мыс, имели

бы фланги, простреливаемые с советской стороны

реки. Это создало бы большие проблемы в

обороне.

50.

Основные сражения «Зимней» войны• Форсирование реки началось днем без достаточной артподготовки и дымовой завесы, что привело к

большому количеству жертв среди нападающих, которые использовали резиновые лодки. Переправе

препятствовал плотный пулеметный огонь финских ДОТов. Тем не менее, успех сопутствовал лейтенанту

Усову, который за переправу получил золотую звезду Героя Советского Союза

• 7 декабря финны пытались контратаковать закрепившихся на северном берегу (в Коуккуниеми)

красноармейцев, но потеряли около 70 человек (30 убитыми). Потери красноармейцев были в четыре раза

больше.

• 10 декабря 469-й полк 150-й дивизии был поднят в атаку на финские позиции в Кирвесмяки, но понес

существенные потери личного состава. В бою был тяжело ранен и умер от ран временно командующий

469-м полком капитан Дубень, при отходе был оставлен на поле боя и замерз раненый начальник штаба

полка капитан Семенов. Главным успехом дня был захват ДОТа "Алказар" в месте впадения ручья Мустаоя в

Тайпалеен-йоки. За этот подвиг капитану Нетребе вручили золотую звезду героя. Последующие два дня

финны неудачно пытались отбить свои позиции.

• 15 декабря советские войска начали танковую атаку силами 39-й танковой бригады подполковника

Дмитрия Лелюшенко. Еще 13 декабря танки (Т-26) переправились через реку на плацдарм на северном

берегу в Коуккуниеми. Танковой атаке из 59 машин предшествовал трехчасовой артобстрел. В ходе

безуспешной танковой атаки советские войска потеряли 28 танков. Пехота атаку танков не поддержала.

Лелюшенко лично бегал с тросом по полю боя организовывая вытаскивание побитых машин.

51.

Т-26 35-й легкотанковойбригады, подбитый в

Тайпале

Танк находится в танковом музее г.Парола.

Танк не востанавливался и некоторое

время находился на выставке финских

трофеев в «зимней» войне в Хельсинки.

Ныне находится в Парола. Хорошо видны 2

попадания из 37-мм пушки «Бофорс»

52.

Основные сражения «Зимней» войны• 17 декабря в районе оврага Мустаоя советские войска натолкнулись на минированные завалы и

заграждения из колючей проволоки. Наступающих встречал массированный пулеметный и минометный

огонь. К 20 декабрю потери советских войск были столь высоки, что 173 полк пришлось отвести в тыл

• 23 декабря финны предприняли контратаку, которая была отбита советской стороной. С обеих сторон

погибло около 100 человек. В тот же день пришел приказ о переходе к обороне в связи с большой убылью

личного состава в предыдущих боях

• 25 декабря на финское Рождество советское командование предприняло атаку на финские позиции в

районе Кельи через лед Суванто, чтобы ударить в тыл 10-й финской дивизии в районе Тайпале. Однако

атака провалилась. Фронт стабилизировался до конца войны.

• Форсирование Тайпален-Йоки у Лосевских порогов осуществлялось силами 90-й стрелковой дивизии и 24го корпусного артиллерийского полка. 90-я стрелковая дивизия должна была сосредоточиться в Кивиниеми

к рассвету 7 декабря 1939 года. Частям дивизии необходимо было повернуть на восток и пройти маршем

около 15–20 километров. Причём приказ на перемещение дивизии был получен в 3 часа ночи 6 декабря.

При этом по данным разведки финнов на южном берегу реки не было

• 90-я стрелковая дивизия Сформирована в сентябре 1936 года, как 90-я стрелковая дивизия Карельского

укрепрайона в Осельках – это кадровая дивизия полного состава обученная действовать в условиях

Карельского перешейка.

• На деле выяснилось, что деревня Кивиниеми на южном берегу и Суворовский шанец все еще заняты

небольшими группами финнов. Для того чтобы исправить конфуз, командир 142-й стрелковой дивизии

лично повел в атаку свой 461-й полк, но финны тоже решили не сдавать позиции без боя. Только к 12.00

финны отступили за протоку и взорвали мосты.

53.

Основные сражения «Зимней» войны• Подразделения 461-го полка вышли на берег протоки. Они первыми вошли в соприкосновение с основной

линией финской обороны. И в этот момент финны обрушили на полк огонь всего, что было в наличии, —

артиллерии, минометов, пулеметов. До этого 461-й полк привык иметь дело только с небольшими

финскими отрядами прикрытия силой до роты. Финский огонь ошеломил бойцов и командиров полка.

Впервые на Карельском перешейке финны показали всю серьезность намерений отстоять свою страну. Не

выдержав неожиданного и плотного обстрела, подразделения 461-го стрелкового полка начали

беспорядочный отход от берега протоки.

• Результатом неразберихи у Кивиниеми стало решение командарма-7 бросить на форсирование части 90-й

стрелковой дивизии немедленно, с марша. Приказ был отдан устно. Времени на подготовку форсирования

водной преграды оставалось до прибытия 5-го понтонного батальона, приданного 142-й стрелковой

дивизии (понтоны все еще пробивались к Кивиниеми через пробку на шоссе). Комбриг Зайцев и его штаб

успели только провести рекогносцировку места переправы и отдать предварительные приказания. Не было

времени на разведку, подтягивание артиллерии, организацию взаимодействия родов войск.

• Погрузка на понтоны происходила в районе между Ояла (Варшко) и Кивиниеми (Лосево), в месте, где

Вуокса все еще представляет собой озеро и не сужается до бурной протоки. В отчете о переправе записано:

«скорость течения незначительна, незаметна». Очевидно, командование 90-й стрелковой дивизии решило,

что если переправляться на достаточном удалении от порогов, то понтоны и танки-амфибии на пороги

течением не унесет. Еще западнее порогов по льду комбриг переправляться не решился, так как не было

времени провести ледовую разведку

54.

Основные сражения «Зимней» войны• первый батальон 173-го стрелкового полка в сопровождении роты плавающих танков Т-37 или Т-38 (в

документах типы этих танков постоянно путаются) из 339-го танкового батальона дивизии. Огневую

поддержку переправе должны были оказать батареи полковой и противотанковой артиллерии полка, а

также танки Т-26 из того же 339-го танкового батальона. Все огневые средства были выдвинуты на берег в

район погрузки на понтоны. При захвате плацдарма батальон должен был закрепиться и дать сигнал

ракетами. После этого должна была начаться переправа основных сил полка и дивизии.

• Около 16.00, в наступающих сумерках, были готовы первые три понтона. На них погрузились два

стрелковых взвода первой роты и один пулеметный взвод. Из 12 плавающих танков Т-38 восемь были

готовы к спуску на воду. Крошечные танки-амфибии сразу столкнулись с трудностями. Один танк сразу

запутался в проволоке, четыре сели днищем на камни, и только три танка поплыли сопровождать понтоны.

Уже полностью стемнело. Маленький отряд 173-го стрелкового полка уходил в неизвестность.

• Как только понтоны и танки достигли середины протоки, течение огромной силы подхватило их и понесло к

подорванным мостам. В тот же момент финны осветили протоку прожекторами и открыли убийственный

пулеметный огонь по понтонам и по месту погрузки. Одновременно открыли огонь финские минометы и

артиллерия. Сигнала ракетами от отряда не последовало.

• Утром на южный берег выбрались три экипажа танкеток Т-38 и еще несколько бойцов. Среди них был и

командир первой роты, отправившийся на противоположный берег с первыми тремя понтонами. Только

тогда стала ясна вся картина неудачи.

55.

Основные сражения «Зимней» войны• Прошитые пулеметными очередями понтоны начали тонуть, их понесло течением на пороги и выбросило

на южный берег. Из 9 понтонов, которые были посланы на северный берег, достигли цели только четыре,

причем большинство бойцов на понтонах были ранены и убиты еще до того, как понтоны причалили к

берегу. Тем не менее они сумели зацепиться за берег и пробиться в деревню, где засели в подвалах. Связи

с ними не было. Сигнал ракетами командир первой роты дать не смог, так как случайно утопил ракеты при

переправе.

• Утром 8 декабря переправа была прекращена. 173-й полк был отведен из района переправы, его место

занял 286-й полк. 173-й полк доложил о потере 114 человек пропавшими без вести.

• Около 30 бойцов полка сумели продержаться в подвалах на северном берегу еще двое суток, отбив

несколько финских контратак. Когда у них закончились патроны, они были либо перебиты, либо взяты в

плен. По финским описаниям, пленные были «в ужасном состоянии».

• Несмотря на полный провал переправы, командование 7-й Армии отрапортовало наверх о том, что два

батальона зацепились за северный берег протоки и создали плацдарм. Подобное приукрашивание

ситуации было типично для раннего периода финской кампании и приводило Ставку Верховного

Главнокомандования в ярость. Когда выяснилось, что сообщение было ложным, предупреждение получили

и Мерецков, и Яковлев.

• Александр Твардовский написал свое знаменитое стихотворение «Переправа» под впечатлением событий

7 декабря 1939 года на переправе у Кивиниеми. Стихотворение достаточно точно отражает ход событий

того вечера. Поскольку стихотворение впоследствии стало частью поэмы «Василий Теркин» о Великой

Отечественной войне, слово «финн» в стихотворении было заменено на «фриц».

56.

Основные сражения «Зимней» войны• После срыва переправы командование корпуса потребовало от командиров 142-й и 90-й стрелковых

дивизий продолжить переправу днем 8 декабря на уцелевших понтонах и доставленных из Ленинграда

обывательских лодках (всего их доставили в район Кивиниеми 250 штук). Однако на совещании командиры

дивизий и полков в один голос заявили решительный протест и потребовали сутки на разведку и

подготовку переправы. Командование корпуса было вынуждено прислушаться к мнению командиров и

согласилось с их доводами. 90-я стрелковая дивизия начала подготовку к новой переправе на северный

берег протоки в нескольких местах.

• Поздно вечером 9 декабря разведрота донесла в штаб дивизии, что перешла Вуоксу, не обнаруженная

финнами, и сосредоточилась на северном берегу. Все было готово для начала переправы, но она была

отменена приказом командования 50-го стрелкового корпуса.

• Командование дивизии не знало, что командарм-7 Яковлев уже 8 декабря отказался от наступления на

кексгольмском направлении и предложил Ставке вернуться к первоначальному плану операции — нанести

главный удар на выборгском направлении. Ставка Верховного Главнокомандования одобрила

предложение Яковлева и одновременно сместила его с поста командующего 7-й Армией. На его место был

назначен Мерецков, который до этого руководил всей военной операцией против Финляндии. Таким

образом Ставка дала свою оценку действиям Ленинградского военного округа и 7-й Армии за первую

неделю войны.

57.

Основные сражения «Зимней» войны• Битва при Толваярви — битва, произошедшая 6--12 декабря 1939 года между финскими войсками и

Красной армией. Это была первая большая победа Финляндии во время Зимней войны. Успеха финны

достигли севернее Ладожского озера.

• С советской стороны в бою участвовала 139-я стрелковая дивизия под командованием комбрига Николая

Беляева, сформированная в августе — сентябре 1939 года в Козельске (Белорусский ОВО) на базе 87

стрелкового полка 29-й стрелковой дивизии (та же тройчатка).Из проблем 139-й дивизии нужно отметить

недостаток артиллерии: гаубичного артполка в дивизии в принципе не было, а легкий артполк отстал и не

принял участие в боях у Толваярви. По крайней мере, среди трофеев финнов нет ни одного дивизионного

орудия. Кроме того, солдаты не имели зимнего обмундирования и не были подготовлены воевать в

карельских условиях в сильный мороз в почти круглосуточной темноте.

• С финской стороны «Группа Талвела», состоящая из 16-го пехотного полка под командованием Ааро Паяри

(фин. Aaro Pajari) и «Отряд Рясянен», состоящий из четырёх отдельных батальонов ErP 9, ErP 10, ErP 112 и

PPP 7 и один батальон из состава 6-го артиллерийского полка.

• Финский план заключался в окружении советских подразделений с двух сторон у озёр Хирвасъярви и

Толвоярви. Атака с севера у озера Хирвасъярви должна была начаться в 8 часов утра 12 декабря, а вторая

атака лишь тогда, когда первая принесет результаты. Впоследствии план был изменен и обе атаки должны

были начаться в 8 часов.

58.

59.

Основные сражения «Зимней» войны• Силы сторон на 9 декабря, если считать по пехоте, были примерно равны. Финны имели 7 - 8 нормальных

пехотных батальонов, советская сторона имела 9 батальонов, понесших потери за предыдущие дни. 139-я

дивизия, конечно, имела превосходство в технике, но со снабжением техники горючим и боеприпасами

уже начались проблемы, так как отрыв от баз снабжения уже превысил 100 км. При этом обе стороны

собирались атаковать, хотя обеим сторонам лучше было бы оставаться в обороне.

• Первым сделал свой ход комбриг Беляев. 10-11 декабря он организовал обходные маневры против

флангов противника и против его позиции на Котисаари. В каждой из атак приняло участие по батальону.

Фланговые обходы успеха не принесли, закончившись лишь потерями. Финны хвастали, что уничтожили

пару советских батальонов, но это, конечно, неправда, хотя потери Беляева в первые два дня сражения

вполне могли достигать одного батальона. Тем не менее, остров Котисаари достался в этот день

красноармейцам. Затем, Беляеву пришлось пытаться атаковать позиции финнов влоб, поскольку обходные

маневры в зимнем лесу (без лыж, без саней и, главное, без опыта таких действий у личного состава) были

бесперспективны. Лобовая атака через озеро Толваярви тоже не принесла успеха, необученная пехота

просто не пошла в атаку на вражеские пулеметы.

• Полковник Талвела после нескольких дней относительно успешных боев также решился атаковать, причем

атаку он запланировал лобовую – по льду озера, тремя группами против всех трех полков 139-й дивизии.

Сильнейший удар планировался в центре позиции у отеля, который был превращен красноармейцами в

опорный пункт. План был авантюрный, и, теоретически, он должен был закончиться полным провалом,

разгромом финнов и новым маршем 139-й дивизии в западном направлении. Однако, у полковника

Талвела были два козыря: сильная артиллерия, которую он расположил в центре, а также темнота –

Талвела назначил атаку на 8.00 (более чем за час до восхода Солнца) и на исходные позиции финны вышли

в полной темноте.

60.

Основные сражения «Зимней» войны• Главный бой у Толваярви произошел 12 декабря 1939 года. На северном фланге советской позиции финны силами около 1,5

батальонов атаковали позиции 718-го сп, но были рассеяны, хотя и сковали полк боем на длительное время. Однако главным

достижением финном была дезорганизация 718-го полка. Если бы его командир проявил инициативу, то он вполне мог бы

ворваться на западный берег озера на плечах отступающих финнов и охватить центр финской позиции. На южном фланге два

финских батальона успешно атаковали остров Котисаари и очистили его, однако их дальнейшие продвижение было

остановлено контратакой 364-го сп. Здесь сложилось равновесие сил. Тем не менее, финнам здесь удалось вывести из строя

мост, связывающий центр и южный фланг советской позиции.

• В центре же атаковали 3 финских батальона, пытавшихся полуохватить центр советской позиции. Их первая атака не принесла

успеха, но в 10 часов финны получили артиллерийскую поддержку и смогли выйти на восточный берег озера. Хотя у финнов

на этом берегу было мало сил, неопытные солдаты 609-го сп начали отступать к отелю и далее на восток. А вот у отеля бой

продолжался до 13.30. Лишь к этому времени отель был взят, а командир 609-го полка, организовавший его оборону, погиб.

• В результате боя 139-я дивизия потерпела крупное поражение. Один ее полк был рассеян, один оказался изолирован от путей

снабжения. Комбриг Беляев решил отвести своих людей на восток, бросив часть вооружения. В том числе были брошены

остатки танкового батальона дивизии, которые не удалось переправить через дамбу на озере Толваярви. Комбриг Беляев был

снят с должности на следующий день, но никакой ответственности за свои действия не понес, ибо решения его были

правильны. Финнам так и не удалось окружить дивизию (как многие другие на территории Карелии), не удалось им и

разгромить ее. Но в дальнейшем плохое снабжение и неудачное руководство дивизией привели к тому, что она потеряла

большую часть своего состава.

• Тянет ли бой у Толваярви на великую победу? Пожалуй, нет. Финны сражались с примерно равным по численности

противником, который даже уступал им по качеству, обученности и боевому духу пехоты. Нанесенное ими поражение не

было фатальным для 139-й дивизии. Да и потери сторон отличались не так уж сильно. Зато финны смогли устроить грамотный

пиар своей небольшой победе. Куча замерзших трупов, которую можно увидеть на фотографиях из Толваярви, выглядела

весьма эффектно. Столь же эффектно выглядело сообщение о разгроме целой дивизии одним финским полком, тем более,

что иностранные журналисты не могли взять интервью у противоположной стороны. Но главное, стратегически эта победа

имела большое значение. Она позволила финнам удержать Приладожскую Карелию

61.

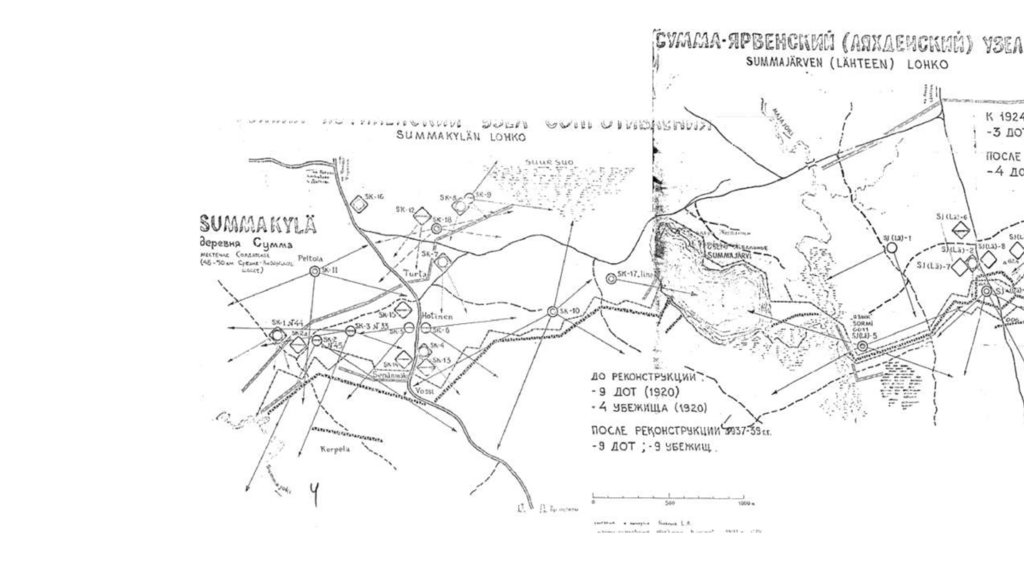

Основные сражения «Зимней» войны• Первый штурм линии Маннергейма –17—22 декабря 1939. 19-й стрелковый корпус комдива Старикова

(24, 138, 70-я стрелковые дивизии, 20-я танковая бригада) наступал на Выборг. Корпус был усилен двумя

гаубично- артиллерийскими полками и одним корпусным артиллерийским полком

• 24-я стрелковая Самаро-Ульяновская Железная трижды Краснознамённая дивизия —Уникальна для РККА

присвоенным названием «Железная» (единственное соединение вооружённых сил СССР во время войны,

имевшее официальное почётное наименование, не связанное с географическими объектами или людьми)

Сформирована 28 июля 1918 года приказом войскам 1-й армии Восточного фронта № 137 Элитная

кадровая дивизия РККА (1-й комдив В.И. Чапаев)

• 138-я стрелко́ вая диви́ зия сформирована 7 сентября 1939 года в Калининской области на базе 301-го

стрелкового полка 48-й стрелковой дивизии имени М. И. Калинина – стандартная тройчатка

• 70-я стрелковая ордена Ленина дивизия Дивизия сформирована 1 мая 1934 года в Куйбышеве. С 1936 года

дислоцируется в Сертолово и Чёрной речке Всеволожского района Ленинградской области.– кадровая

дивизия РККА.

• Части 7-й Армии должны были достичь финской основной оборонительной линии за 4–5 дней. На прорыв

финской основной оборонительной линии отводилось примерно такое же время. После прорыва финской

обороны 7-я Армия должна была 4–5 дней потратить на преследование противника и затем занять Выборг

и Кякисалми. 10-й танковый корпус должен был войти в прорыв и вырваться на оперативный простор после

преодоления основной линии финской обороны. Через неделю после занятия Выборга и Кякисалми части

7-й Армии должны были занять Хельсинки. На этом военная кампания против Финляндии должна была

завершиться.

62.

Т-28 (почтовыйпоезд)захваченный

финами при первом

штурме линии

Маннергейма

Эекранировка танка сделана финами в

1940 г в мастерских Варкауса. Почтовый

поезд танк называется потому, что в нём

был захвачен начфин 20-й танковой

б р и га д ы с п о р тф е л е м

которые привели на свой КП пленного

командира и портфель денег

командование в шутку называло

грабители поездов. ( В финляндии в то

время были популярны низкопробные

американские вестерны, где ограбления

поездов были важной частью сюжета)

д е н е г. Б о й ц о в ,

63.

Основные сражения «Зимней» войны• 17 декабря Всю ночь в советских штабах шла напряженная работа. В 06.45 17 декабря полковник

Стеньшинский назначил начало артподготовки на 09.00 и начало наступления пехоты с танками на 11.00.

• Хотя артиллерийский огонь и показался финнам ураганным, советская артиллерия работала только на 30–

40 % своей мощности. Из всей артиллерии дивизии и артиллерии усиления – 323-го артполка, 302-го

гаубичного артполка, двух дивизионов 24-го корпусного артполка – налицо имелись только два дивизиона

323-го артполка и два дивизиона 24-го корпусного артполка. Остальные были еще на подходе, снаряды не

были подвезены в достаточном количестве – имелось около 0,5 б/к. боеприпасов.

• После окончания артподготовки в 11.00 началось общее наступление. В районе опорного пункта Харккила

4-я рота 245-го полка при поддержке танков прорвалась через проволочные заграждения и заняла

примерно 100 метров финских траншей по фронту. Крайне неприятным сюрпризом для финнов оказалось

то, что противотанковые надолбы не сумели остановить советские танки Т-28 и Т-26. Финны попытались

контратаковать и отбить траншеи, но в светлое время это было фактически равносильно самоубийству.

Траншеи были под прицелом пушек и пулеметов советских танков.

• На южной оконечности высоты «Язык» 245-й полк сумел вытеснить финское боевое охранение и занять

самую кромку высоты у болота. Финны попытались отбить позицию, зайдя красноармейцам в тыл через

болото, но все финские бойцы провалились через тонкий лед, покрывающий болото после подрыва

финнами плотины затопления.

• В районе ДОТ № 4 «Поппиус» ситуация развивалась примерно по такому же сценарию: стрелковые цепи

255-го полка, следуя за танками, прошли проволочные заграждения и заняли финские траншеи вокруг ДОТ

в опорном пункте Лоухи

64.

Направления главных ударов РККА в начале войны65.

Схема финских укреплений в Ляхде66.

Основные сражения «Зимней» войны• Часть советских танков направилась дальше в глубину финской обороны, часть осталась с пехотой, зачищая

траншеи пулеметным и пушечным огнем.

• На протяжении всего боя пулеметы «Поппиуса» и «Миллионника» били без передышки: гарнизон

«Поппиуса» расстрелял 20 000 патронов, а пулеметчики из «Миллионника» выпустили по советской пехоте

40 000 патронов.

• В дневном бою 255-й стрелковый полк понес высокие потери, управление подразделениями было

нарушено, и батальоны полка не предприняли попыток продолжить наступление в глубь финской обороны.

Это оказалось роковой ошибкой. К вечеру финны восстановили управление батальоном и приготовились к

проведению контратаки.

• Советские танки удерживали позиции в финском тылу до наступления темноты, подавая сигналы ракетами

и гудками, призывая пехоту продолжить наступление. Когда стало понятно, что пехота не собирается

продолжать наступление, танки направились на исходные позиции. На обратном пути большая часть

танков была подбита финнами. Всего финны оценивают советские танковые потери за 17 декабря в 22 или

23 танка из 35, что прорвались на финские позиции. Один танк Т-28 на обратном пути застрял в ходу

сообщения в опорном пункте Кетола и был покинут экипажем. Оставленный экипажем танк Т-28,

полностью исправный, финны к концу декабря отбуксировали в тыл.

• 19 декабря наступление возобновилось. 12 советских танков прорвались через занятые пехотой опорные

пункты Лоухи и Айяла на север, и направились в глубину финской обороны. Однако пехота 255-го полка

опять не последовала за танками, и они были вынуждены вернуться.

67.

Основные сражения «Зимней» войны• Вечером 19 декабря советская штурмовая группа взорвала восточный вход в ДОТ «Поппиус», но

повреждения были незначительными.

• Днем 20 декабря советские танки вновь начали наступление: в опорном пункте Лоухи советские танки

заблокировали выходы из ДОТ «Поппиус», и в упор начали бить по амбразурам из танковых пушек.

Вечером 20 декабря финны вновь предприняли попытку отбить захваченные опорные пункты и

деблокировать осажденный ДОТ «Поппиус». Контратака удалась лишь частично: финны сумели установить

контакт с правым казематом «Поппиуса» и отбить часть опорного пункта Айяла.

• к утру 22 декабря, после пяти суток непрерывных боев, финны сумели выбить 255-й сп из траншей и

восстановить положение. Первый штурм укрепрайона закончился.

• Финны оценили потери 255-го сп в боях за траншеи вокруг форта «Поппиус» в 200 человек. В плен было

захвачено 34 бойца и один лейтенант. В то же самое время за две недели боев весь финский 15-й пехотный

полк, оборонявший УР Сумманкюля и Ляхде, потерял убитыми около 100 человек. Самые высокие потери

были среди противотанкистов – 11 убитых.

68.

Основные сражения «Зимней» войны́ муссалми (Трагедия под Суомуссалми) — боевые действия между советскими и финскими

• Би́тва при Суо

войсками около посёлка Суомуссалми, длившиеся с 7 декабря 1939 года по 8 января 1940 года. Результатом

сражения стало крупное поражение Красной Армии, значительно укрепившее боевой дух оборонявшихся

финнов и похоронившее планы советского командования выйти к Ботническому заливу, «разрезав»

Финляндию на две части.

• Советский план состоял в том, чтобы быстрым маршем дойти до Оулу, «разрезав» Финляндию в её самой

узкой части. Для этого предусматривалась 163 СД. Впервые в мировой практике ведения войны

планировалось использовать за полярным кругом воинские силы более батальона.

• 163-я стрелковая дивизия Дивизия формировалась с августа по начало сентября 1939 года в Тульской

области как 163-я стрелковая дивизия на базе стрелкового полка 84-й стрелковой дивизии.

• На 30 ноября 1939 года 163-я стрелковая дивизия под командованием комбрига А. И. Зеленцова,

наступавшая из района посёлка Ухта (ныне Калевала), пересекла границу между СССР и Финляндией и

стала продвигаться на запад, в направлении Суомуссалми. Противостоял ей только 15-й батальон Корпуса

охраны границы. Финским пограничникам удавалось несколько сбивать темп наступления советских войск.

При явном несоответствии сил финнам приходилось во многом полагаться на выучку своих бойцов. Уже 7

декабря 163-я стрелковая дивизия достигла Суомуссалми. Финские военные сами полностью сожгли

посёлок перед отступлением.

69.

Боевые действия у Суомусалми70.

Основные сражения «Зимней» войны• На момент подхода Советских войск к деревне, там находилось два финских пехотных батальона, финское