Similar presentations:

136-я «Горьковская» ордена Ленина Стрелковая Дивизия в «Зимней» войне

1.

136-я «Горьковская» ордена Ленина СтрелковаяДивизия в «Зимней» войне

2.

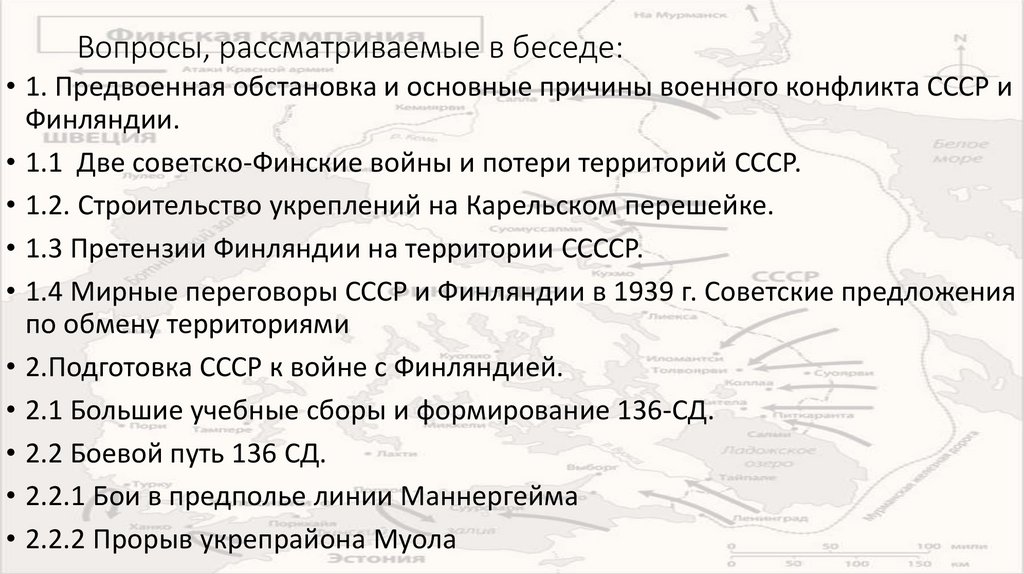

Вопросы, рассматриваемые в беседе:• 1. Предвоенная обстановка и основные причины военного конфликта СССР и

Финляндии.

• 1.1 Две советско-Финские войны и потери территорий СССР.

• 1.2. Строительство укреплений на Карельском перешейке.

• 1.3 Претензии Финляндии на территории ССССР.

• 1.4 Мирные переговоры СССР и Финляндии в 1939 г. Советские предложения

по обмену территориями

• 2.Подготовка СССР к войне с Финляндией.

• 2.1 Большие учебные сборы и формирование 136-СД.

• 2.2 Боевой путь 136 СД.

• 2.2.1 Бои в предполье линии Маннергейма

• 2.2.2 Прорыв укрепрайона Муола

3.

1. Предвоенная обстановка и основные причины военногоконфликта СССР и Финляндии.

1.1 Две советско-Финские войны и потери территорий СССР.

• Пе́рвая сове́тско-фи́ нская война́ — боевые действия между белофинскими войсками

и частями РККА на территории Советской России (март 1918 — октябрь 1920).

• В 1920 году по Тартускому мирному договору Советская Россия пошла на

территориальные уступки — Финляндия получила Печенгскую область в Заполярье,

западную часть полуострова Рыбачий и большую часть полуострова Среднего.

• Вторая советско-финская война (Карельское восстание, Карельская авантюра)

— вооружённый конфликт на заключительном этапе Гражданской войны в России c октября 1921

по февраль 1922 года между «бандами белофиннов и белокарел и Красной армией

• 1 июня 1922 года в Гельсингфорсе было подписано Соглашение между РСФСР и Финляндией о

мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границы. В договоре стороны обязались

сократить численность пограничных войск и оставить территории постоянно незаселёнными.

Часть населения Карелии ушла в Финляндию: по данным советских источников, «около 8 тыс.

человек работоспособного населения», по данным финских источников, «около 30 000

беженцев»В тот же день в Гельсингфорсе был подписан дополнительный протокол к Соглашению

между Россией и Финляндией о мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границы.

4.

1.2. Строительство укреплений на Карельском перешейке.• Подготовка к строительству линии была начата сразу же после провозглашения

независимости Финляндии в 1918 году. Строительство продолжалось с перерывами

вплоть до начала советско-финской войны в 1939 году.

• Первый план линии был разработан подполковником А. Раппе в 1918 году. Работу над

планом обороны продолжил немецкий полковник барон фон Бранденштайн (O. von

Brandenstein). План был утверждён в августе. В октябре 1918 года финское правительство

выделило на строительные работы 300 000 марок. Работы выполняли немецкие и

финские сапёры (один батальон) и русские военнопленные. С уходом немецкой армии

работы были значительно сокращены и всё свелось к работам финского учебного

сапёрного батальона.

• В октябре 1919 года разработан новый план оборонительной линии. Им руководил

начальник генерального штаба генерал-майор Оскар Энкель. Основные

проектировочные работы выполнял член французской военной комиссии майор Ж. ГроКуасси (J. Gros-Coissy). По этому плану в 1920—1924 годах было построено 168 бетонных и

железобетонных сооружений, из которых 114 были пулемётными, 6 — артиллерийскими

и одно — смешанным. Затем наступил трёхлетний перерыв и вопрос возобновления

работ был поднят лишь в 1927 году

• Новый план разрабатывал В. Карикоски. Однако к самим работам приступили только в

1930 году. Наибольший размах они приняли в 1932 году, когда под руководством

подполковника Фабрициуса было построено шесть двухамбразурных ДОТов

5.

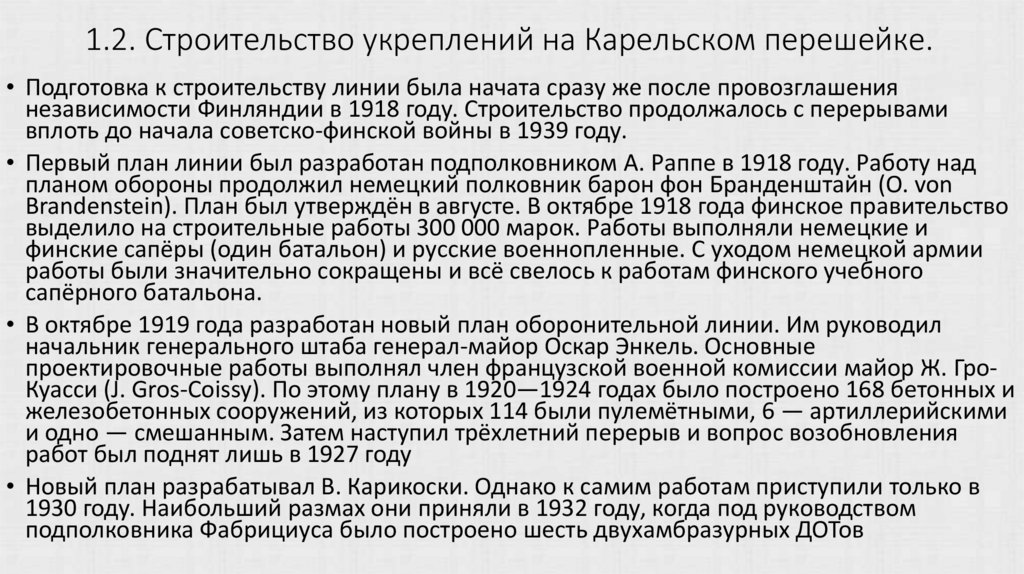

Современный видкаменоломни для

добычи гранита,

используемого для

надолб

Таких каменоломен было много и

население работало на добыче гранита в

порядке трудовой повинности. Даже

сейчас можно при желании найти на

линии Маннергейма именные гранитные

глыбы, увековечившие или имя строителя,

или название местности откуда были

мобилизованы люди на строительство.

6.

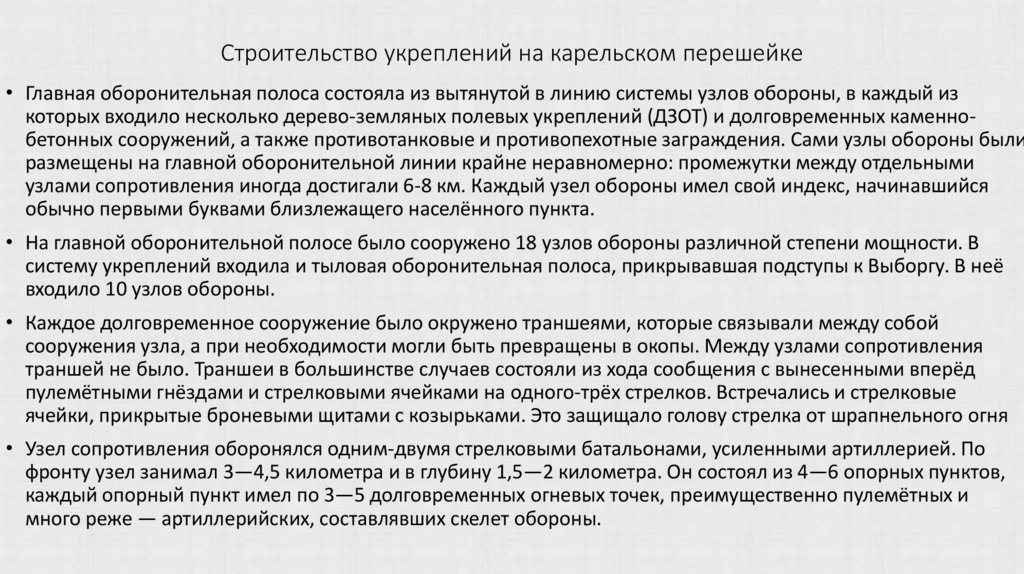

Строительство укреплений на карельском перешейке• Главная оборонительная полоса состояла из вытянутой в линию системы узлов обороны, в каждый из

которых входило несколько дерево-земляных полевых укреплений (ДЗОТ) и долговременных каменнобетонных сооружений, а также противотанковые и противопехотные заграждения. Сами узлы обороны были

размещены на главной оборонительной линии крайне неравномерно: промежутки между отдельными

узлами сопротивления иногда достигали 6-8 км. Каждый узел обороны имел свой индекс, начинавшийся

обычно первыми буквами близлежащего населённого пункта.

• На главной оборонительной полосе было сооружено 18 узлов обороны различной степени мощности. В

систему укреплений входила и тыловая оборонительная полоса, прикрывавшая подступы к Выборгу. В неё

входило 10 узлов обороны.

• Каждое долговременное сооружение было окружено траншеями, которые связывали между собой

сооружения узла, а при необходимости могли быть превращены в окопы. Между узлами сопротивления

траншей не было. Траншеи в большинстве случаев состояли из хода сообщения с вынесенными вперёд

пулемётными гнёздами и стрелковыми ячейками на одного-трёх стрелков. Встречались и стрелковые

ячейки, прикрытые броневыми щитами с козырьками. Это защищало голову стрелка от шрапнельного огня

• Узел сопротивления оборонялся одним-двумя стрелковыми батальонами, усиленными артиллерией. По

фронту узел занимал 3—4,5 километра и в глубину 1,5—2 километра. Он состоял из 4—6 опорных пунктов,

каждый опорный пункт имел по 3—5 долговременных огневых точек, преимущественно пулемётных и

много реже — артиллерийских, составлявших скелет обороны.

7.

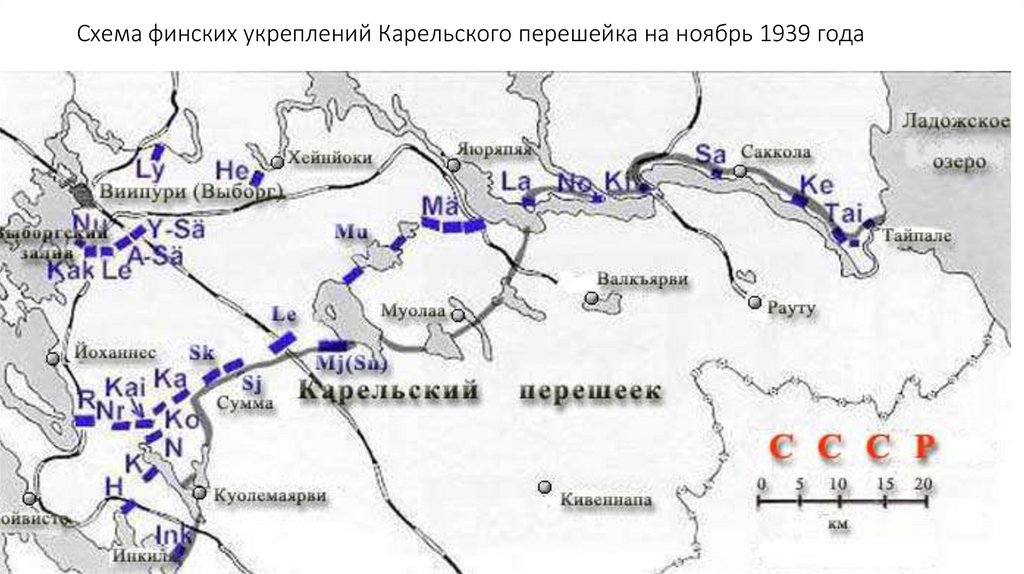

Схема финских укреплений Карельского перешейка на ноябрь 1939 года8.

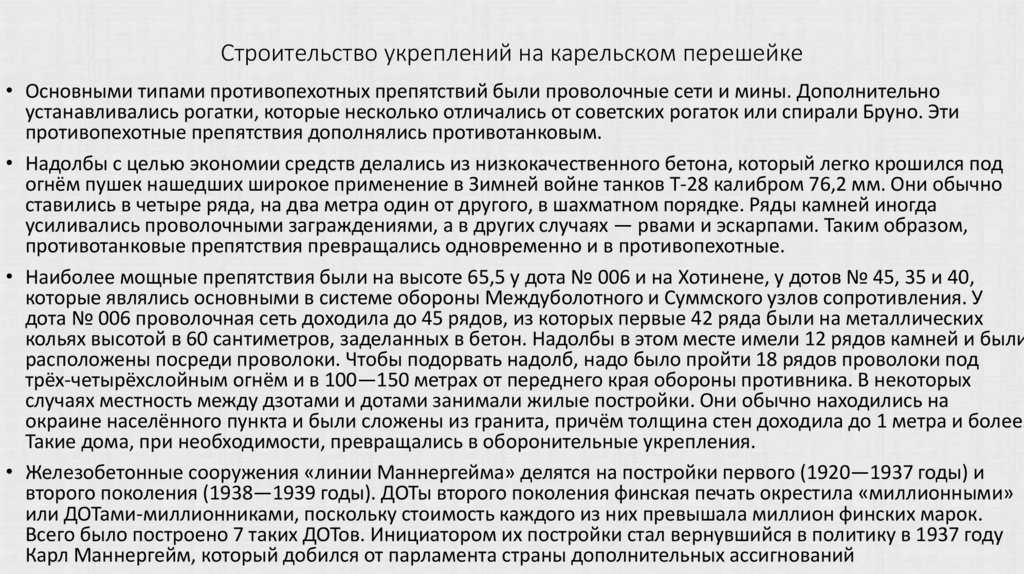

Строительство укреплений на карельском перешейке• Основными типами противопехотных препятствий были проволочные сети и мины. Дополнительно

устанавливались рогатки, которые несколько отличались от советских рогаток или спирали Бруно. Эти

противопехотные препятствия дополнялись противотанковым.

• Надолбы с целью экономии средств делались из низкокачественного бетона, который легко крошился под

огнём пушек нашедших широкое применение в Зимней войне танков Т-28 калибром 76,2 мм. Они обычно

ставились в четыре ряда, на два метра один от другого, в шахматном порядке. Ряды камней иногда

усиливались проволочными заграждениями, а в других случаях — рвами и эскарпами. Таким образом,

противотанковые препятствия превращались одновременно и в противопехотные.

• Наиболее мощные препятствия были на высоте 65,5 у дота № 006 и на Хотинене, у дотов № 45, 35 и 40,

которые являлись основными в системе обороны Междуболотного и Суммского узлов сопротивления. У

дота № 006 проволочная сеть доходила до 45 рядов, из которых первые 42 ряда были на металлических

кольях высотой в 60 сантиметров, заделанных в бетон. Надолбы в этом месте имели 12 рядов камней и были

расположены посреди проволоки. Чтобы подорвать надолб, надо было пройти 18 рядов проволоки под

трёх-четырёхслойным огнём и в 100—150 метрах от переднего края обороны противника. В некоторых

случаях местность между дзотами и дотами занимали жилые постройки. Они обычно находились на

окраине населённого пункта и были сложены из гранита, причём толщина стен доходила до 1 метра и более.

Такие дома, при необходимости, превращались в оборонительные укрепления.

• Железобетонные сооружения «линии Маннергейма» делятся на постройки первого (1920—1937 годы) и

второго поколения (1938—1939 годы). ДОТы второго поколения финская печать окрестила «миллионными»

или ДОТами-миллионниками, поскольку стоимость каждого из них превышала миллион финских марок.

Всего было построено 7 таких ДОТов. Инициатором их постройки стал вернувшийся в политику в 1937 году

Карл Маннергейм, который добился от парламента страны дополнительных ассигнований

9.

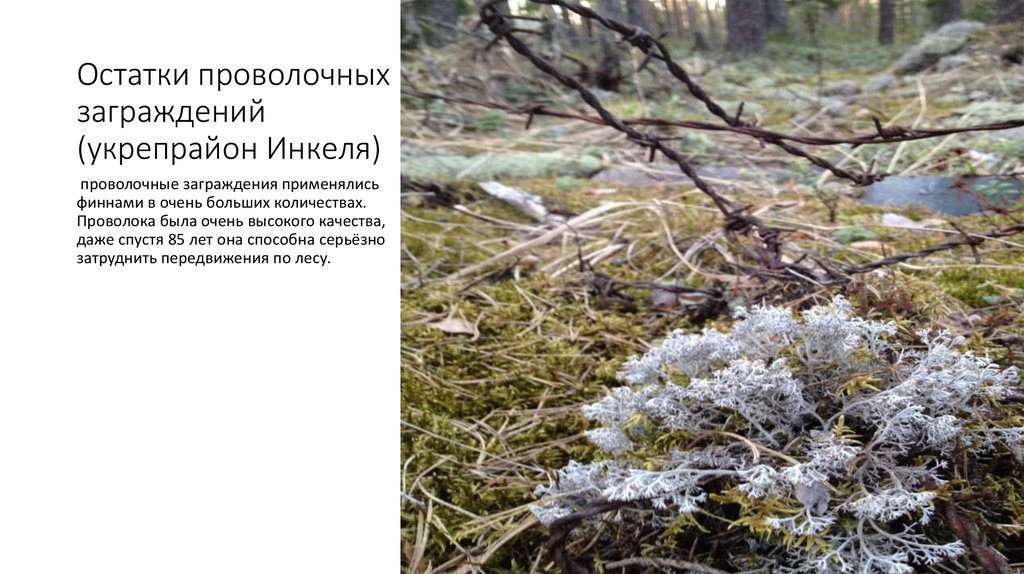

Остатки проволочныхзаграждений

(укрепрайон Инкеля)

проволочные заграждения применялись

финнами в очень больших количествах.

Проволока была очень высокого качества,

даже спустя 85 лет она способна серьёзно

затруднить передвижения по лесу.

10.

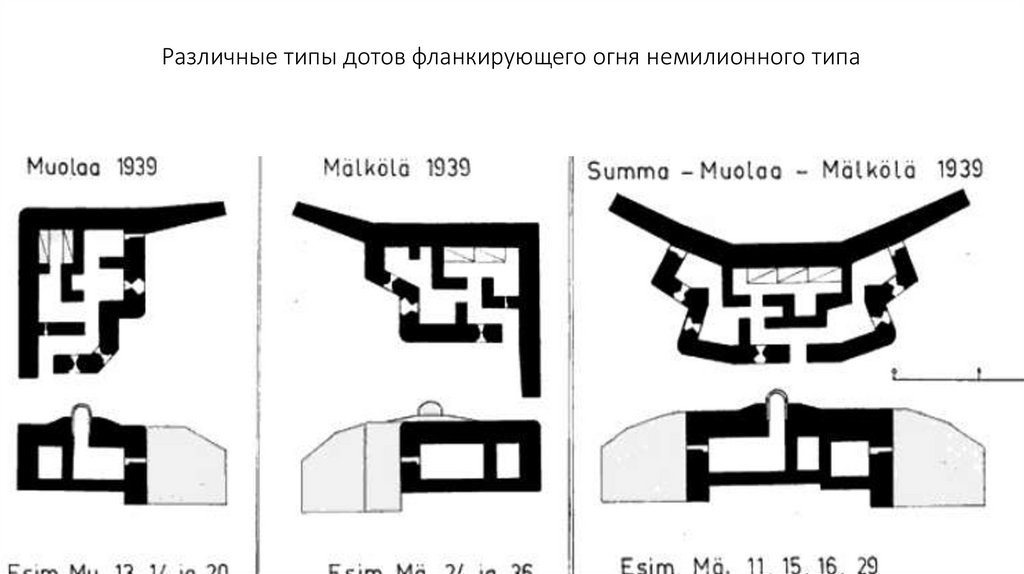

Различные типы дотов фланкирующего огня немилионного типа11.

Внешний вид первого ДОТа милионного типа со стороны наступления РККА12.

Этот же ДОТ в разрезе13.

Толщина перекрытий дотов милионного типа: слева подорванный в 1940 годудот инкиля 7, справа разрушенная артогнём амбразура дота в Лейпясуо

(бронеплиты, закрывающие амбразуру сняты советскими сапёрами)

14.

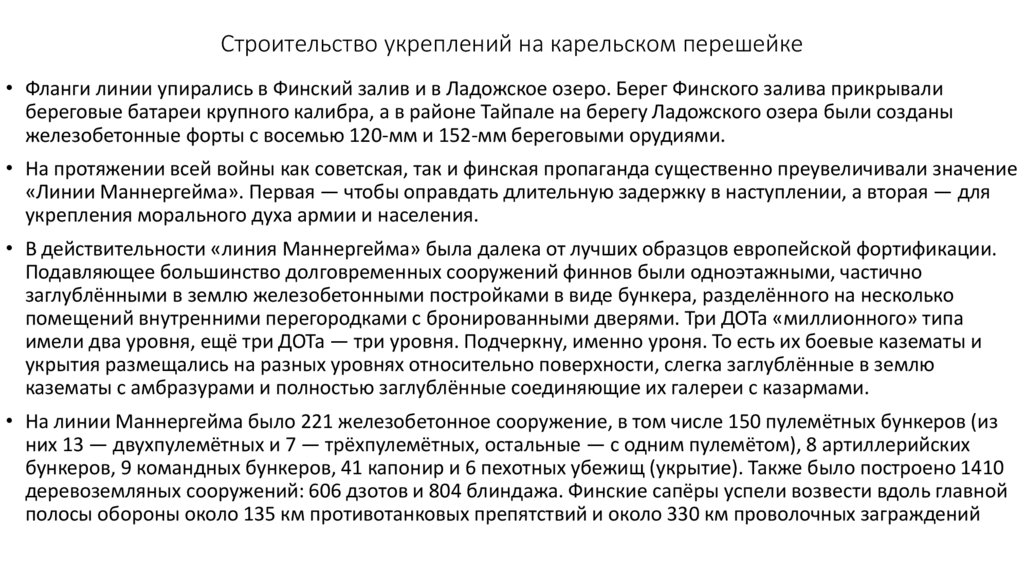

Строительство укреплений на карельском перешейке• Фланги линии упирались в Финский залив и в Ладожское озеро. Берег Финского залива прикрывали

береговые батареи крупного калибра, а в районе Тайпале на берегу Ладожского озера были созданы

железобетонные форты с восемью 120-мм и 152-мм береговыми орудиями.

• На протяжении всей войны как советская, так и финская пропаганда существенно преувеличивали значение

«Линии Маннергейма». Первая — чтобы оправдать длительную задержку в наступлении, а вторая — для

укрепления морального духа армии и населения.

• В действительности «линия Маннергейма» была далека от лучших образцов европейской фортификации.

Подавляющее большинство долговременных сооружений финнов были одноэтажными, частично

заглублёнными в землю железобетонными постройками в виде бункера, разделённого на несколько

помещений внутренними перегородками с бронированными дверями. Три ДОТа «миллионного» типа

имели два уровня, ещё три ДОТа — три уровня. Подчеркну, именно уроня. То есть их боевые казематы и

укрытия размещались на разных уровнях относительно поверхности, слегка заглублённые в землю

казематы с амбразурами и полностью заглублённые соединяющие их галереи с казармами.

• На линии Маннергейма было 221 железобетонное сооружение, в том числе 150 пулемётных бункеров (из

них 13 — двухпулемётных и 7 — трёхпулемётных, остальные — с одним пулемётом), 8 артиллерийских

бункеров, 9 командных бункеров, 41 капонир и 6 пехотных убежищ (укрытие). Также было построено 1410

деревоземляных сооружений: 606 дзотов и 804 блиндажа. Финские сапёры успели возвести вдоль главной

полосы обороны около 135 км противотанковых препятствий и около 330 км проволочных заграждений

15.

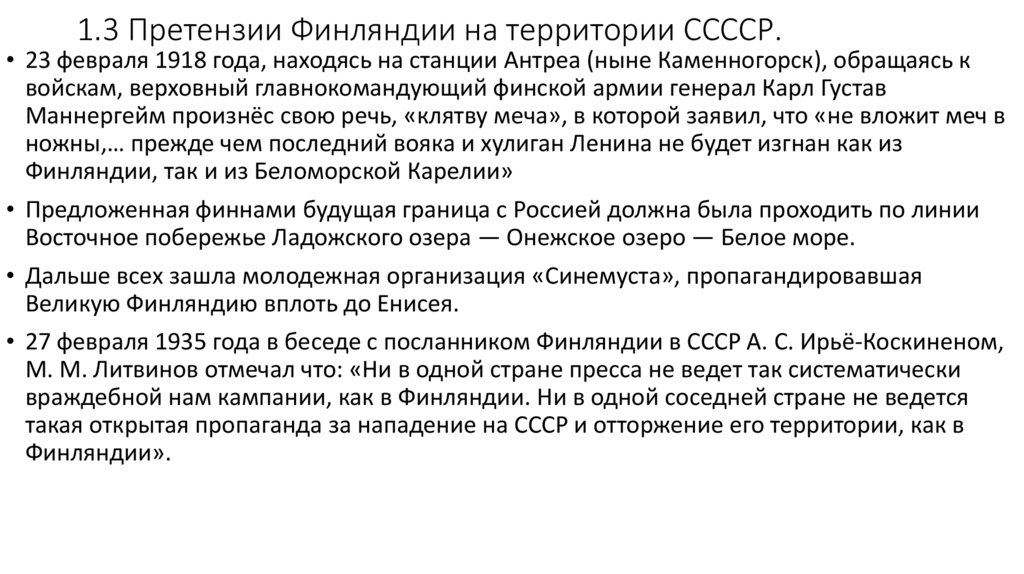

1.3 Претензии Финляндии на территории ССССР.• 23 февраля 1918 года, находясь на станции Антреа (ныне Каменногорск), обращаясь к

войскам, верховный главнокомандующий финской армии генерал Карл Густав

Маннергейм произнёс свою речь, «клятву меча», в которой заявил, что «не вложит меч в

ножны,… прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из

Финляндии, так и из Беломорской Карелии»

• Предложенная финнами будущая граница с Россией должна была проходить по линии

Восточное побережье Ладожского озера — Онежское озеро — Белое море.

• Дальше всех зашла молодежная организация «Синемуста», пропагандировавшая

Великую Финляндию вплоть до Енисея.

• 27 февраля 1935 года в беседе с посланником Финляндии в СССР А. С. Ирьё-Коскиненом,

М. М. Литвинов отмечал что: «Ни в одной стране пресса не ведет так систематически

враждебной нам кампании, как в Финляндии. Ни в одной соседней стране не ведется

такая открытая пропаганда за нападение на СССР и отторжение его территории, как в

Финляндии».

16.

Схема «ВеликойФинляндии»

Вели́ кая Финля́ндия (фин.

Suur-Suomi) или

Финляндский

ирредентизм— идея

объединения близких

финно-угорских народов,

проживающих по

побережью Балтийского

моря, Восточной Карелии,

Ингерманландии, на

территориях северной

Норвегии и Швеции

17.

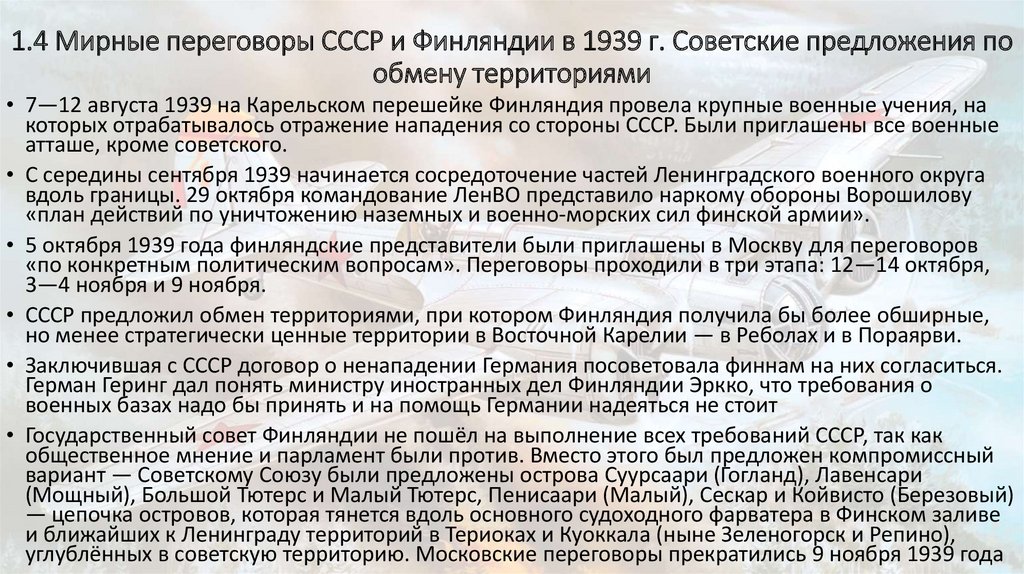

1.4 Мирные переговоры СССР и Финляндии в 1939 г. Советские предложения пообмену территориями

• 7—12 августа 1939 на Карельском перешейке Финляндия провела крупные военные учения, на

которых отрабатывалось отражение нападения со стороны СССР. Были приглашены все военные

атташе, кроме советского.

• С середины сентября 1939 начинается сосредоточение частей Ленинградского военного округа

вдоль границы. 29 октября командование ЛенВО представило наркому обороны Ворошилову

«план действий по уничтожению наземных и военно-морских сил финской армии».

• 5 октября 1939 года финляндские представители были приглашены в Москву для переговоров

«по конкретным политическим вопросам». Переговоры проходили в три этапа: 12—14 октября,

3—4 ноября и 9 ноября.

• СССР предложил обмен территориями, при котором Финляндия получила бы более обширные,

но менее стратегически ценные территории в Восточной Карелии — в Реболах и в Пораярви.

• Заключившая с СССР договор о ненападении Германия посоветовала финнам на них согласиться.

Герман Геринг дал понять министру иностранных дел Финляндии Эркко, что требования о

военных базах надо бы принять и на помощь Германии надеяться не стоит

• Государственный совет Финляндии не пошёл на выполнение всех требований СССР, так как

общественное мнение и парламент были против. Вместо этого был предложен компромиссный

вариант — Советскому Союзу были предложены острова Суурсаари (Гогланд), Лавенсари

(Мощный), Большой Тютерс и Малый Тютерс, Пенисаари (Малый), Сескар и Койвисто (Березовый)

— цепочка островов, которая тянется вдоль основного судоходного фарватера в Финском заливе

и ближайших к Ленинграду территорий в Териоках и Куоккала (ныне Зеленогорск и Репино),

углублённых в советскую территорию. Московские переговоры прекратились 9 ноября 1939 года

18.

Советские предложения пообмену территориями

1.Финляндия переносит границу на 90 км от

Ленинграда.

2.Финляндия соглашается сдать в аренду СССР сроком

на 30 лет полуостров Ханко для постройки военноморской базы и размещения там четырёхтысячного

воинского контингента для её обороны.

3.Советскому военному флоту предоставляются порты

на полуострове Ханко в самом Ханко и в Лаппохья.

4.Финляндия передаёт СССР острова Гогланд,

Лаавансаари (ныне — Мощный), Тютярсаари и

Сейскари.

5.Существующий советско-финляндский пакт о

ненападении дополняется статьёй о взаимных

обязательствах не вступать в группировки и коалиции

государств, враждебные той или другой стороне.

6.Оба государства разоружают свои укрепления на

Карельском перешейке.

7.СССР передаёт Финляндии территорию в Карелии

общей площадью вдвое больше полученной от

финской стороны (5529 км²).

8.СССР обязуется не возражать против вооружения

Аландских островов

19.

2.Подготовка СССР к войне с Финляндией.2.1 Большие учебные сборы и формирование 136-СД

• 1 сентября 1939 г. проходившая в Москве IV (Внеочередная) сессия Верховного

Совета СССР приняла «Закон о всеобщей воинской обязанности для мужчин

с возраста 17 лет и 8 месяцев», который продлил на один год срок службы

около 190 тыс. призывников 1937 г. В этот же день Политбюро ЦК ВКП (б)

утвердило предложение Наркома обороны СССР Маршала Советского

Союза К. Е. Ворошилова, которые были оформлены 2 сентября постановлением

СНК СССР №1355—279 сс

• Развитие международной обстановки в начале сентября 1939 г. привело к тому,

что в ночь на 7 сентября было принято решение провести частичную

мобилизацию Красной Армии, и войска получили приказ начать "Большие

учебные сборы" (БУС). Согласно директиве наркома обороны № 2/1/50698 от

20 мая 1939г Проведение БУС по литеру "А" означало, что происходило

развертывание отдельных частей, имевших срок готовности до 10 дней, с

тылами по штатам военного времени. Запасные части и формирования

гражданских ведомств по БУС не поднимались.

20.

Горьковчане в «Зимней Войне»• 136-я стрелковая дивизия (1-го формирования)

• Дивизия сформирована в Горьком (МВО) 7.09.1939. как 136-я стрелковая дивизия в сентябре 1939 года

Формировалась как кадровая дивизия полного штата. Первый командир дивизии Степан Иванович Черняк Начал

формирование дивизии в звании полковник и лишь 4-11-1939 ему было присвоено звание комбриг. По итогам

«зимней войны» повышен в звании до комдива и получил звание Герой Советского Союза

• В состав дивизии входили следующие части: 387 стрелковый полк ,541 стрелковый полк,733 стрелковый полк,

• 370 гаубичный артиллерийский полк,

• зенитная артиллерийская батарея

• разведывательный батальон,

• сапёрный батальон,

• отдельный батальон связи,

• медико-санитарный батальон,

• отдельная рота химзащиты,

• автотранспортная рота,

• полевая хлебопекарня,

• дивизионная артиллерийская мастерская,

• походная ремонтная мастерская,

• полевая почтовая станция,

• полевая касса Госбанка.

21.

Горьковчане в «Зимней Войне»• 136 СД старались сформировать по штату 4/20, военного времени. Это самый многочисленный, не считая

возможных вариантов с каким-либо усилением, штат стрелковой дивизии РККА — 18.906 человек. Этот же

штат самый «конский» по транспортным средствам - 6.200 лошадей, 746 автомобилей и 92

трактора/тягача. Однако дивизия на конец формирования не имела лёгкого артполка из 20 пушек

калибром 76 мм, положенного по штату. Положенного по штату танкового батальона дивизия так же не

имела ( танки изымались в целях формирования новых танковых бригад)

• По итогам формирования:

• Состав артиллерии артполка дивизии: 152-мм гаубиц – 12; 122-мм гаубиц – 28

• В каждом стрелковом полку: 76-мм полковых пушек – 18; 50-мм миномёты - 81 ;82-мм миномёты – 36;

станковых пулемётов – 162; ручных пулемётов – 578. Предусмотренные штатом 36 миномётов калибром

120 мм дивизия не имела, поскольку в это время миномёты проходили войсковые испытания.

• танки Т37/38 – 16; бронеавтомобилей всех типов -12

• Противотанковое оружие: 45-мм противотанковые пушки - 54 ед. По штату полагалось 60 противотанковых

ружей, но их производство началось только в 1941 году.

• Зенитная артиллерия и пулемёты: комплексные (счетверённые) пулемёты – 15; 76-мм зенитные пушки – 8.

Предусмотренных штатом 12 пулемётов ДШК и 16 зенитных автоматов калибром 37 мм дивизия не имела,

поскольку их производство на момент формирования не было налажено.

• Людским и конским составом, а так же автомобилями и тракторами дивизия была укомплектована

полностью

• Характерной особенностью всех вновь формируемых дивизий (не «тройчаток») было увеличение

численности стрелковых полков до 4045 человек (вместо 2450).

22.

Сравнение численности и вооружения советской и финской дивизии на 1939 год(примечание: 120-мм миномёты в 1939 году проходили войсковые испытания )

финская

дивизия

советская

дивизия

11 000

14 000

пистолет-пулемёты

250

—

ручные пулемёты

250

419

пулемёты Ма́ксима 7,62 мм

116

200

пулемёты 12,7 мм

—

6

зенитные пулемёты (счетверённые)

—

8×4

миномёты 81—82 мм

18

18

миномёты 120 мм

—

12

орудия калибра 37—45 мм

18

48

орудия калибра 75—90 мм

24

36

орудия калибра 105—152 мм

12

36

танки

—

35

бронеавтомобили

—

15

вооружение

винтовки Мосина

23.

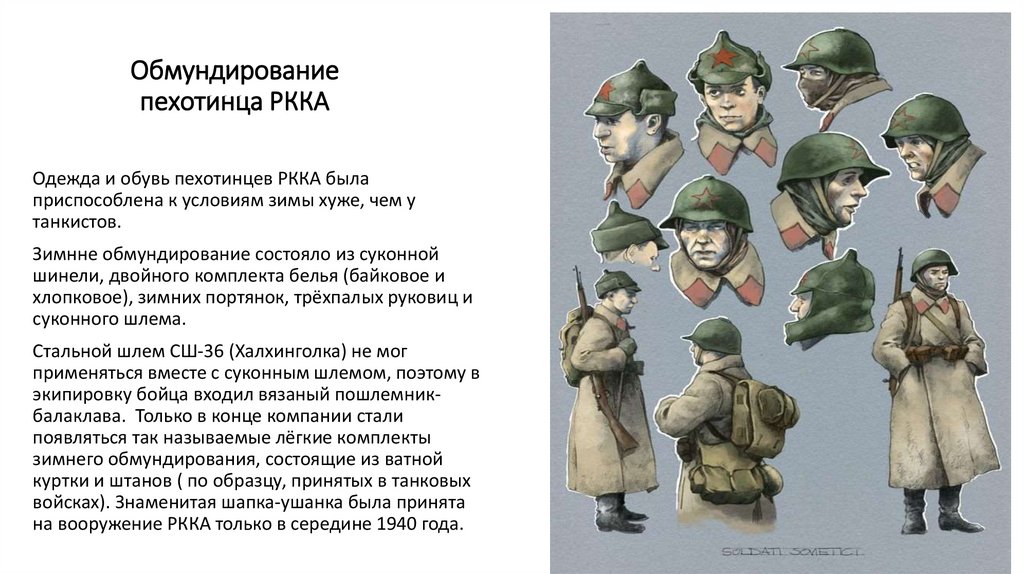

Обмундированиепехотинца РККА

Одежда и обувь пехотинцев РККА была

приспособлена к условиям зимы хуже, чем у

танкистов.

Зимнне обмундирование состояло из суконной

шинели, двойного комплекта белья (байковое и

хлопковое), зимних портянок, трёхпалых руковиц и

суконного шлема.

Стальной шлем СШ-36 (Халхинголка) не мог

применяться вместе с суконным шлемом, поэтому в

экипировку бойца входил вязаный пошлемникбалаклава. Только в конце компании стали

появляться так называемые лёгкие комплекты

зимнего обмундирования, состоящие из ватной

куртки и штанов ( по образцу, принятых в танковых

войсках). Знаменитая шапка-ушанка была принята

на вооружение РККА только в середине 1940 года.

24.

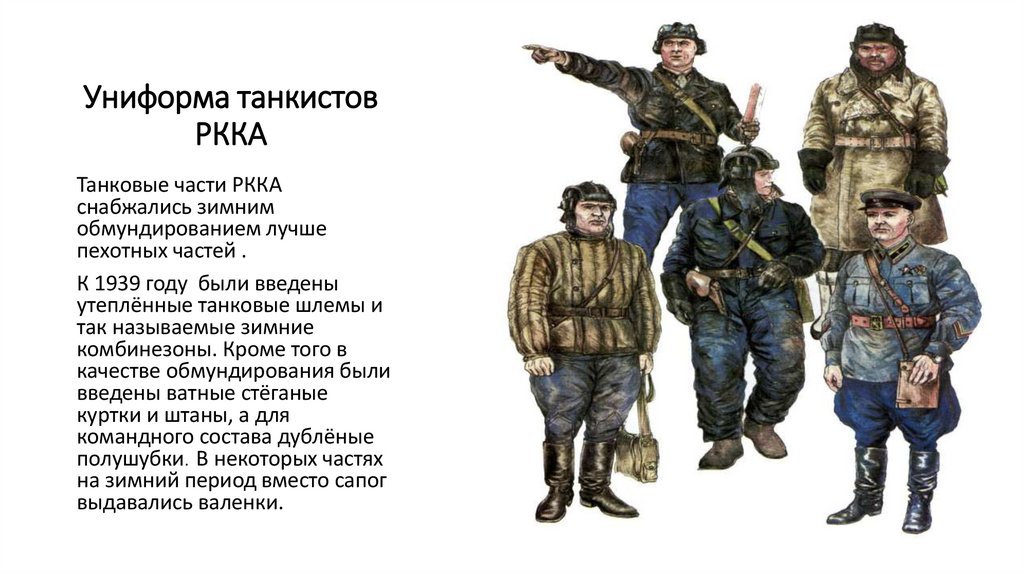

Униформа танкистовРККА

Танковые части РККА

снабжались зимним

обмундированием лучше

пехотных частей .

К 1939 году были введены

утеплённые танковые шлемы и

так называемые зимние

комбинезоны. Кроме того в

качестве обмундирования были

введены ватные стёганые

куртки и штаны, а для

командного состава дублёные

полушубки. В некоторых частях

на зимний период вместо сапог

выдавались валенки.

25.

Обмундирование финскихвойск

Униформа финской армии отличалось

разнообразием, поскольку ввиду

бедности государства униформой

снабжались только кадровые части.

Призванные резервисты получали от

государства только ремень,

патронташ и кокарду. И зачастую

воевали в своей гражданской

одежде. Кроме того в финской армии

не препятствовали утеплению

личного состава различными

домашними вещами (неуставные

свитеры, бельё, шарфы, шапки и

рукавицы были в порядке вещей).

Лучше всех были экипированы части

Шюцкора, которые за свой счёт

покупали себе снаряжение и оружие

ещё в мирное время.

26.

Советский план боевых действий27.

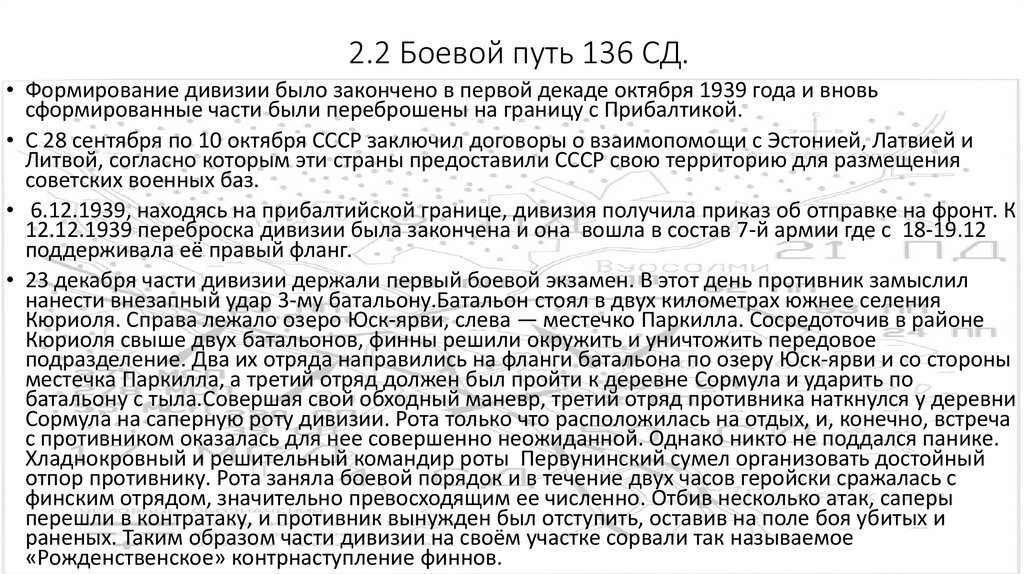

2.2 Боевой путь 136 СД.• Формирование дивизии было закончено в первой декаде октября 1939 года и вновь

сформированные части были переброшены на границу с Прибалтикой.

• С 28 сентября по 10 октября СССР заключил договоры о взаимопомощи с Эстонией, Латвией и

Литвой, согласно которым эти страны предоставили СССР свою территорию для размещения

советских военных баз.

• 6.12.1939, находясь на прибалтийской границе, дивизия получила приказ об отправке на фронт. К

12.12.1939 переброска дивизии была закончена и она вошла в состав 7-й армии где с 18-19.12

поддерживала её правый фланг.

• 23 декабря части дивизии держали первый боевой экзамен. В этот день противник замыслил

нанести внезапный удар 3-му батальону.Батальон стоял в двух километрах южнее селения

Кюриоля. Справа лежало озеро Юск-ярви, слева — местечко Паркилла. Сосредоточив в районе

Кюриоля свыше двух батальонов, финны решили окружить и уничтожить передовое

подразделение. Два их отряда направились на фланги батальона по озеру Юск-ярви и со стороны

местечка Паркилла, а третий отряд должен был пройти к деревне Сормула и ударить по

батальону с тыла.Совершая свой обходный маневр, третий отряд противника наткнулся у деревни

Сормула на саперную роту дивизии. Рота только что расположилась на отдых, и, конечно, встреча

с противником оказалась для нее совершенно неожиданной. Однако никто не поддался панике.

Хладнокровный и решительный командир роты Первунинский сумел организовать достойный

отпор противнику. Рота заняла боевой порядок и в течение двух часов геройски сражалась с

финским отрядом, значительно превосходящим ее численно. Отбив несколько атак, саперы

перешли в контратаку, и противник вынужден был отступить, оставив на поле боя убитых и

раненых. Таким образом части дивизии на своём участке сорвали так называемое

«Рожденственское» контрнаступление финнов.

28.

2.2.1 Бои в предполье линии Маннергейма• 25.12 дивизия вошла в состав 13-й армии и передвинулась в Ойнала. 24.01.1940 передана

в состав 15-го стрелкового корпуса.

• 26-31.01 действовала как отдельная дивизия

• 30.01-13.03 находилась в составе 23-го стрелкового корпуса. 11-14.02 вела бои в районе

Кююреля, 13.02 в Ойнала, 15.02 в Олккола.

• Таким образом дивизия с 25 декабря 1939 года действовала в предполье линии

Маннергейма напротив укрепрайона Муола. Следует отметить, что дивизия особых

успехов не достигла, но тяжёлых потерь не понесла. Действовать приходилось в условиях

лесисто-болотистой местности против полевых укреплений финнов.

• До 11 февраля дивизия действовала в основном во второй линии наступления но к 15

февраля потери дивизий первой наступления в секторе Муола достигли 40-60% убитыми

и ранеными и 136СД приступила к активным действиям.

• 15 февраля дивизия смогла захватить опорный узел финских полевых укреплений в

Парикала. Однако прорыва 39 ЛТБР не получилось, поскольку была плохо проведена

разведка и артиллерия не смогла подавить финские ДЗОТы. Командир дивизии Черняк

сделал выводы и усилил подготовку как разведчиков, так и личного состава дивизии.

29.

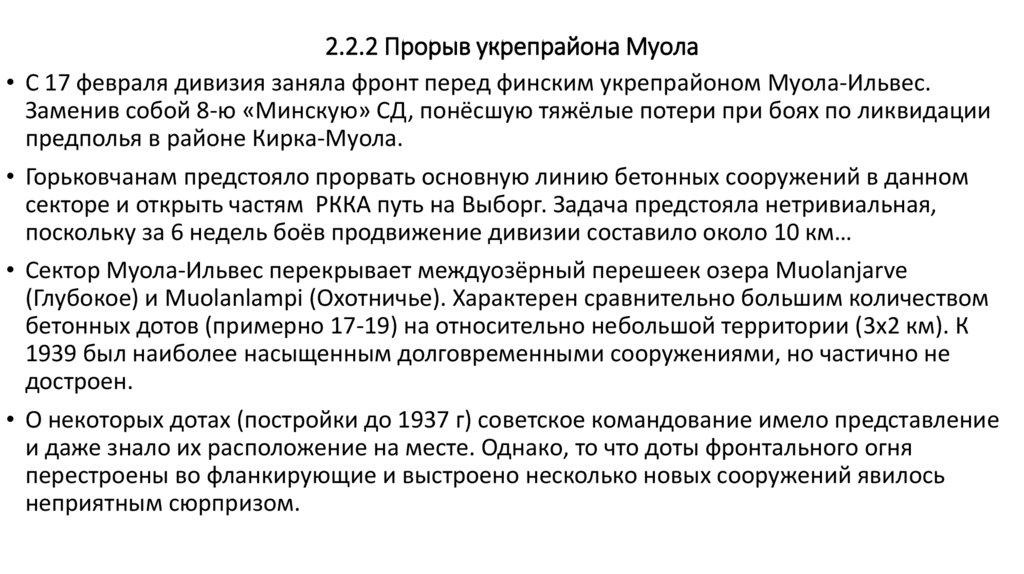

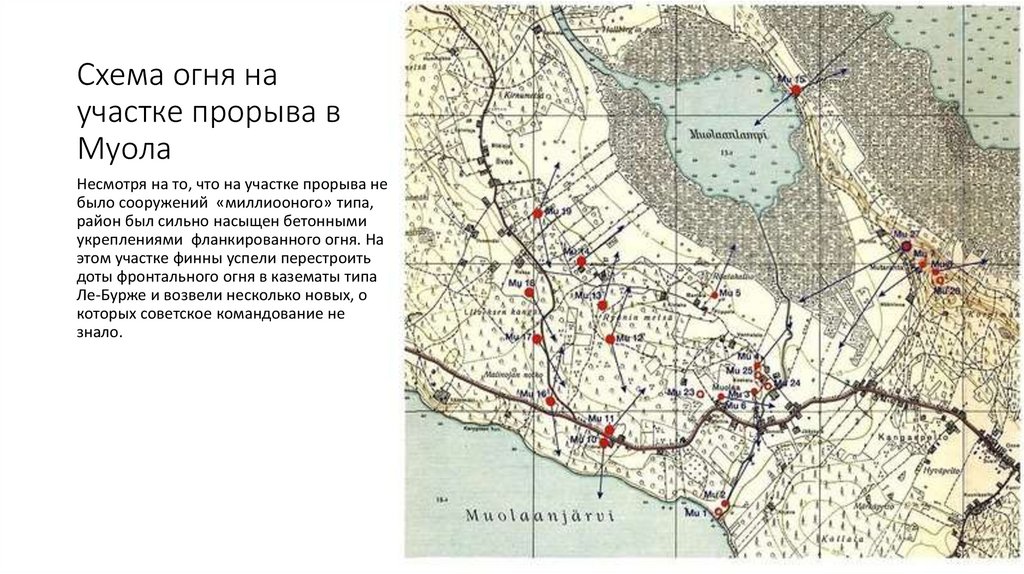

2.2.2 Прорыв укрепрайона Муола

С 17 февраля дивизия заняла фронт перед финским укрепрайоном Муола-Ильвес.

Заменив собой 8-ю «Минскую» СД, понёсшую тяжёлые потери при боях по ликвидации

предполья в районе Кирка-Муола.

Горьковчанам предстояло прорвать основную линию бетонных сооружений в данном

секторе и открыть частям РККА путь на Выборг. Задача предстояла нетривиальная,

поскольку за 6 недель боёв продвижение дивизии составило около 10 км…

Сектор Муола-Ильвес перекрывает междуозёрный перешеек озера Muolanjarve

(Глубокое) и Muolanlampi (Охотничье). Характерен сравнительно большим количеством

бетонных дотов (примерно 17-19) на относительно небольшой территории (3х2 км). К

1939 был наиболее насыщенным долговременными сооружениями, но частично не

достроен.

О некоторых дотах (постройки до 1937 г) советское командование имело представление

и даже знало их расположение на месте. Однако, то что доты фронтального огня

перестроены во фланкирующие и выстроено несколько новых сооружений явилось

неприятным сюрпризом.

30.

Схема огня научастке прорыва в

Муола

Несмотря на то, что на участке прорыва не

было сооружений «миллиооного» типа,

район был сильно насыщен бетонными

укреплениями фланкированного огня. На

этом участке финны успели перестроить

доты фронтального огня в казематы типа

Ле-Бурже и возвели несколько новых, о

которых советское командование не

знало.

31.

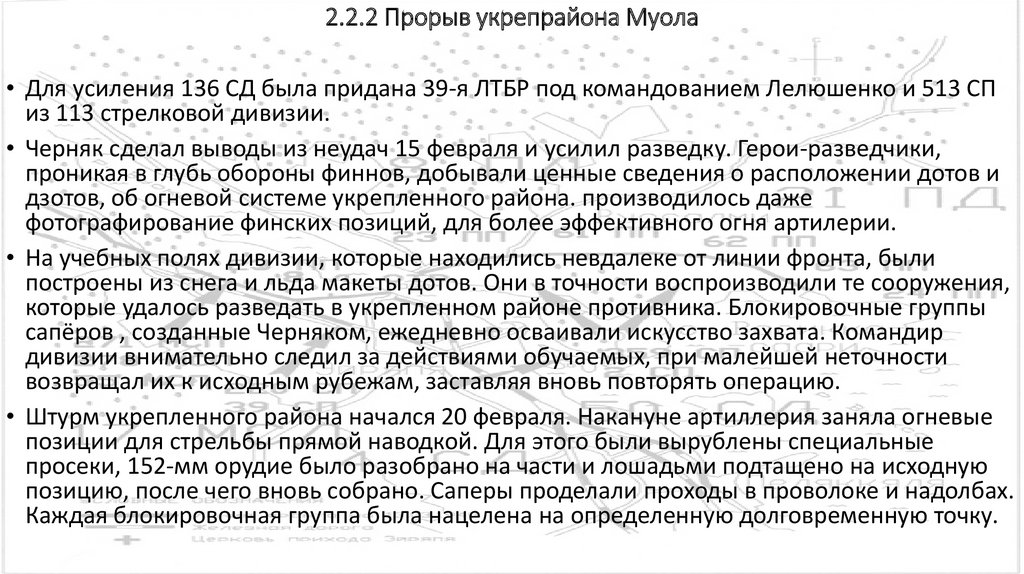

2.2.2 Прорыв укрепрайона Муола• Для усиления 136 СД была придана 39-я ЛТБР под командованием Лелюшенко и 513 СП

из 113 стрелковой дивизии.

• Черняк сделал выводы из неудач 15 февраля и усилил разведку. Герои-разведчики,

проникая в глубь обороны финнов, добывали ценные сведения о расположении дотов и

дзотов, об огневой системе укрепленного района. производилось даже

фотографирование финских позиций, для более эффективного огня артилерии.

• На учебных полях дивизии, которые находились невдалеке от линии фронта, были

построены из снега и льда макеты дотов. Они в точности воспроизводили те сооружения,

которые удалось разведать в укрепленном районе противника. Блокировочные группы

сапёров , созданные Черняком, ежедневно осваивали искусство захвата. Командир

дивизии внимательно следил за действиями обучаемых, при малейшей неточности

возвращал их к исходным рубежам, заставляя вновь повторять операцию.

• Штурм укрепленного района начался 20 февраля. Накануне артиллерия заняла огневые

позиции для стрельбы прямой наводкой. Для этого были вырублены специальные

просеки, 152-мм орудие было разобрано на части и лошадьми подтащено на исходную

позицию, после чего вновь собрано. Саперы проделали проходы в проволоке и надолбах.

Каждая блокировочная группа была нацелена на определенную долговременную точку.

32.

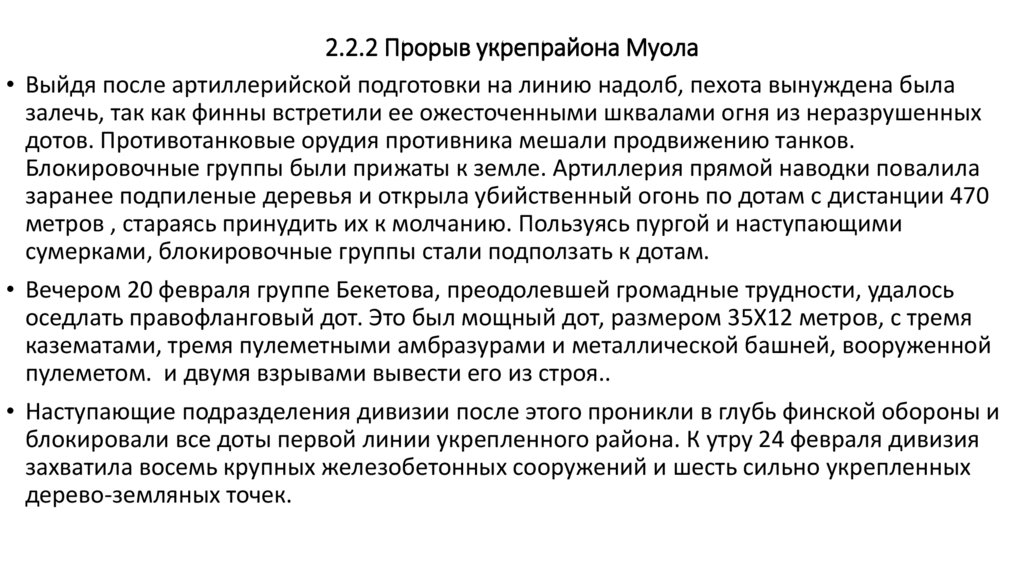

2.2.2 Прорыв укрепрайона Муола• Выйдя после артиллерийской подготовки на линию надолб, пехота вынуждена была

залечь, так как финны встретили ее ожесточенными шквалами огня из неразрушенных

дотов. Противотанковые орудия противника мешали продвижению танков.

Блокировочные группы были прижаты к земле. Артиллерия прямой наводки повалила

заранее подпиленые деревья и открыла убийственный огонь по дотам с дистанции 470

метров , стараясь принудить их к молчанию. Пользуясь пургой и наступающими

сумерками, блокировочные группы стали подползать к дотам.

• Вечером 20 февраля группе Бекетова, преодолевшей громадные трудности, удалось

оседлать правофланговый дот. Это был мощный дот, размером 35X12 метров, с тремя

казематами, тремя пулеметными амбразурами и металлической башней, вооруженной

пулеметом. и двумя взрывами вывести его из строя..

• Наступающие подразделения дивизии после этого проникли в глубь финской обороны и

блокировали все доты первой линии укрепленного района. К утру 24 февраля дивизия

захватила восемь крупных железобетонных сооружений и шесть сильно укрепленных

дерево-земляных точек.

33.

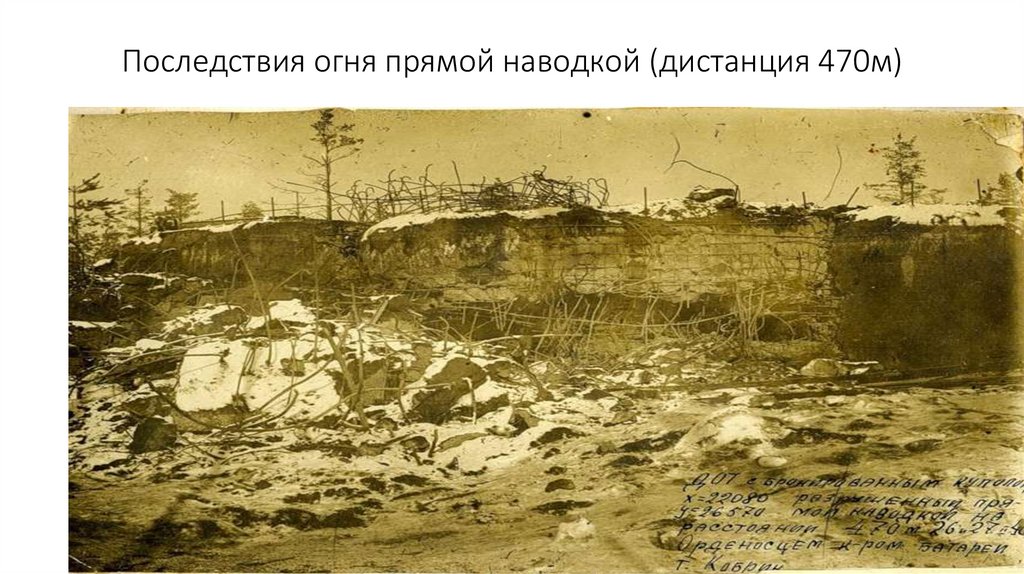

Выкаченное на прямую наводку тяжёлое 152 мм орудиеРККА подавившее финский дот (55 попаданий).

34.

Последствия огня прямой наводкой (дистанция 470м)35.

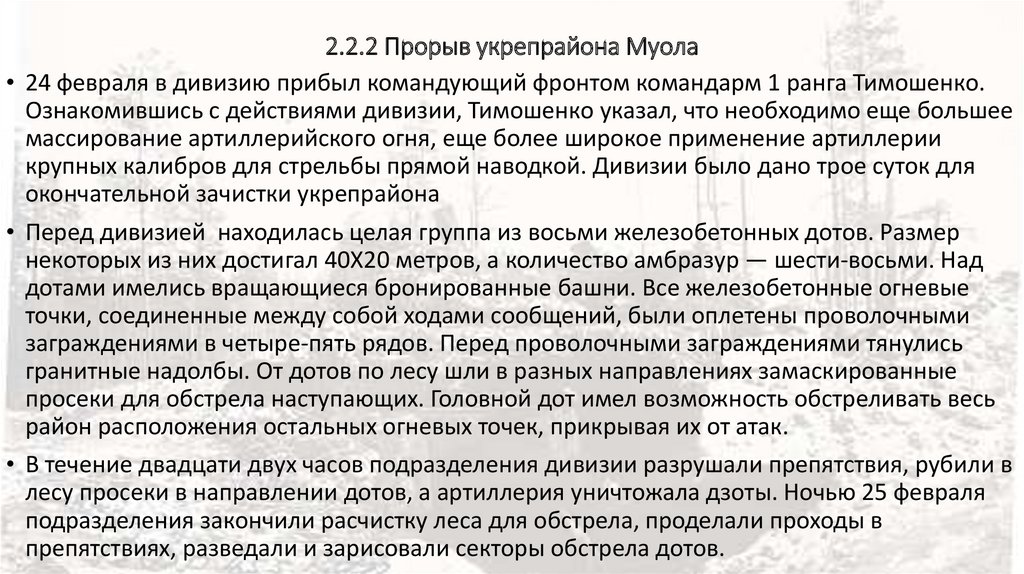

2.2.2 Прорыв укрепрайона Муола• 24 февраля в дивизию прибыл командующий фронтом командарм 1 ранга Тимошенко.

Ознакомившись с действиями дивизии, Тимошенко указал, что необходимо еще большее

массирование артиллерийского огня, еще более широкое применение артиллерии

крупных калибров для стрельбы прямой наводкой. Дивизии было дано трое суток для

окончательной зачистки укрепрайона

• Перед дивизией находилась целая группа из восьми железобетонных дотов. Размер

некоторых из них достигал 40X20 метров, а количество амбразур — шести-восьми. Над

дотами имелись вращающиеся бронированные башни. Все железобетонные огневые

точки, соединенные между собой ходами сообщений, были оплетены проволочными

заграждениями в четыре-пять рядов. Перед проволочными заграждениями тянулись

гранитные надолбы. От дотов по лесу шли в разных направлениях замаскированные

просеки для обстрела наступающих. Головной дот имел возможность обстреливать весь

район расположения остальных огневых точек, прикрывая их от атак.

• В течение двадцати двух часов подразделения дивизии разрушали препятствия, рубили в

лесу просеки в направлении дотов, а артиллерия уничтожала дзоты. Ночью 25 февраля

подразделения закончили расчистку леса для обстрела, проделали проходы в

препятствиях, разведали и зарисовали секторы обстрела дотов.

36.

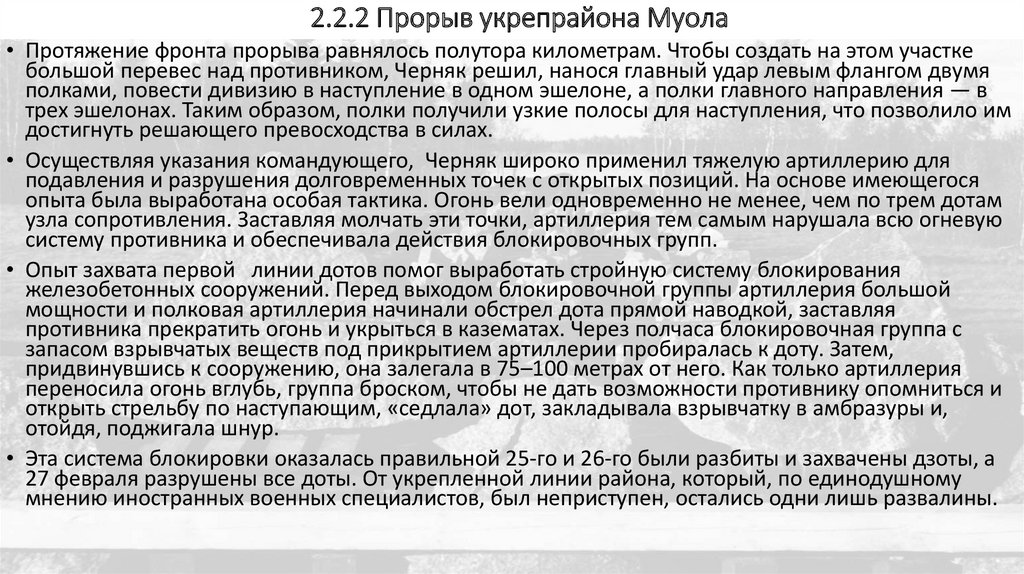

2.2.2 Прорыв укрепрайона Муола• Протяжение фронта прорыва равнялось полутора километрам. Чтобы создать на этом участке

большой перевес над противником, Черняк решил, нанося главный удар левым флангом двумя

полками, повести дивизию в наступление в одном эшелоне, а полки главного направления — в

трех эшелонах. Таким образом, полки получили узкие полосы для наступления, что позволило им

достигнуть решающего превосходства в силах.

• Осуществляя указания командующего, Черняк широко применил тяжелую артиллерию для

подавления и разрушения долговременных точек с открытых позиций. На основе имеющегося

опыта была выработана особая тактика. Огонь вели одновременно не менее, чем по трем дотам

узла сопротивления. Заставляя молчать эти точки, артиллерия тем самым нарушала всю огневую

систему противника и обеспечивала действия блокировочных групп.

• Опыт захвата первой линии дотов помог выработать стройную систему блокирования

железобетонных сооружений. Перед выходом блокировочной группы артиллерия большой

мощности и полковая артиллерия начинали обстрел дота прямой наводкой, заставляя

противника прекратить огонь и укрыться в казематах. Через полчаса блокировочная группа с

запасом взрывчатых веществ под прикрытием артиллерии пробиралась к доту. Затем,

придвинувшись к сооружению, она залегала в 75–100 метрах от него. Как только артиллерия

переносила огонь вглубь, группа броском, чтобы не дать возможности противнику опомниться и

открыть стрельбу по наступающим, «седлала» дот, закладывала взрывчатку в амбразуры и,

отойдя, поджигала шнур.

• Эта система блокировки оказалась правильной 25-го и 26-го были разбиты и захвачены дзоты, а

27 февраля разрушены все доты. От укрепленной линии района, который, по единодушному

мнению иностранных военных специалистов, был неприступен, остались одни лишь развалины.

37.

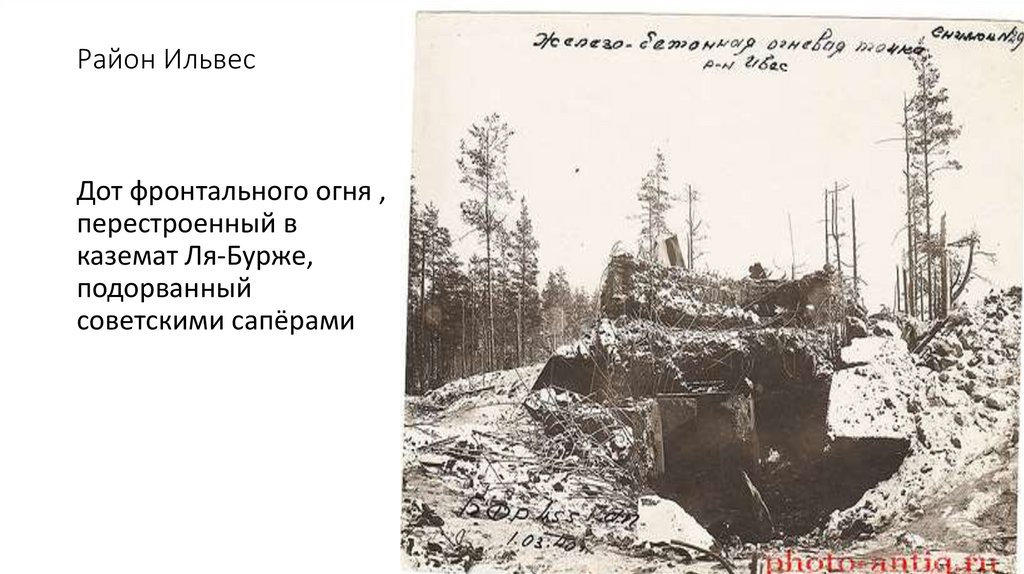

Район ИльвесДот фронтального огня ,

перестроенный в

каземат Ля-Бурже,

подорванный

советскими сапёрами

38.

Горьковчане в «Зимней Войне»• После прорыва укрепрайона дивизия была переброшена

под Реболы и продолжила наступление на Выборг.

• 7 апреля 1940 136 СД была награждена орденом Ленина.

• С 20 апреля 1940 дивизия начала передислокацию в

Закавказский военный округ.

history

history