Similar presentations:

История развития ресторанного сервиса в России: кабак, харчевни, гостиницы, ресторации

1.

Выполнила:студентка 3 курса заочного

отделения: Казеева Елена

2.

Первыми представителями предприятий общественногопитания в Древней Руси были корчмы (от слова «кормить»),

которые располагались на постоялых дворах. Относительная

изоляция Руси, постоянная борьба за сохранение национальной

государственности сказались на структуре общества.

Государство в России вмешивалось в процесс формирования

сословий. Власти ограничивали права крестьян на свободное

мирское устройство общественных праздников, на изготовление

спиртного. Грамоты Ивана III (1462—1505 гг.)

регламентировали повседневную жизнь крестьян и

предписывали устраивать праздники с изготовлением пива и

браги только с разрешения местных властей — наместников,

между праздниками запрещалось держать питье, тем более его

продавать. Ввиду постоянных финансовых затруднений из-за

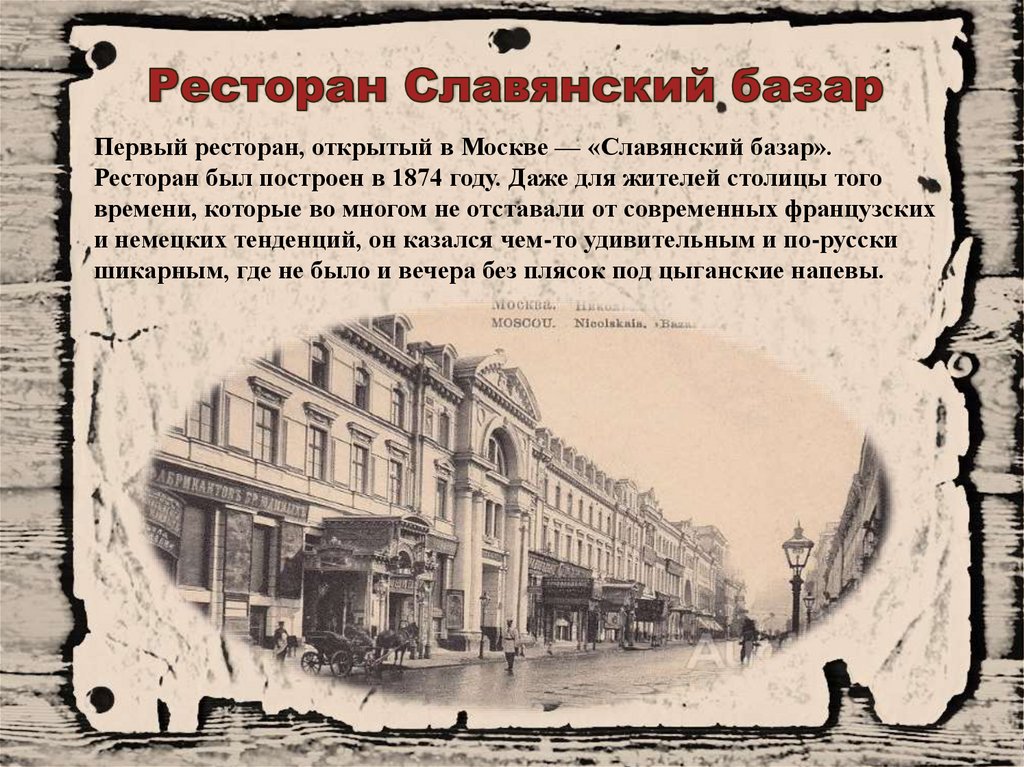

необходимости содержать армию государство все существенные

источники поступления денежных средств сосредоточивало в

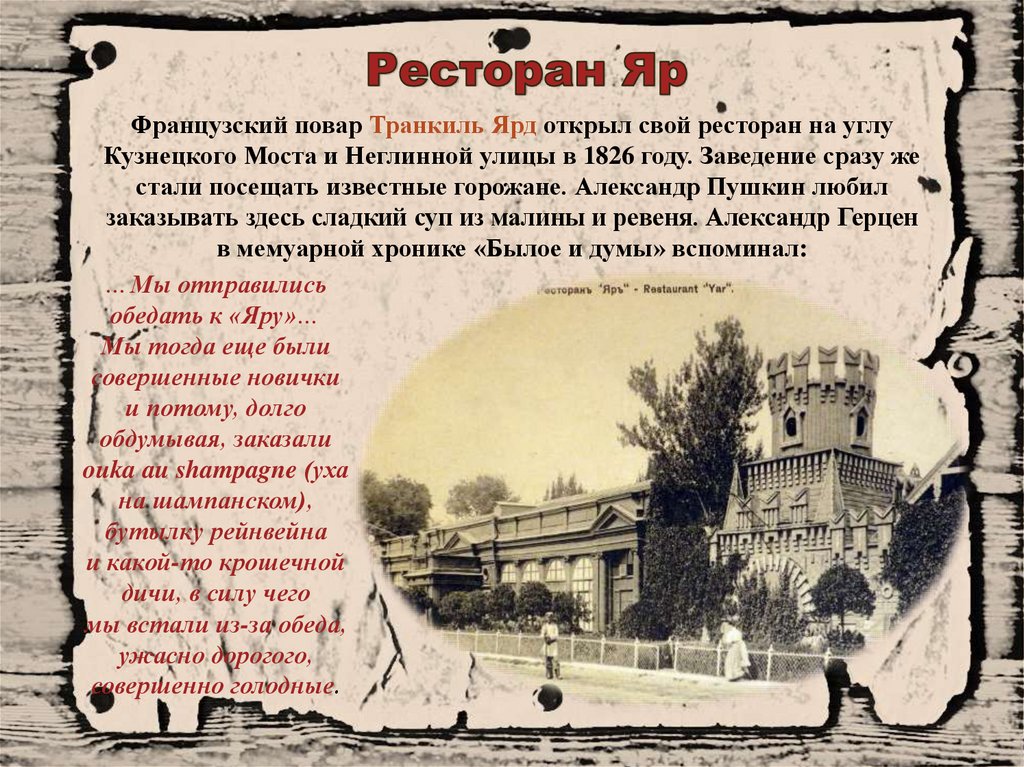

своих руках (в частности винная и соляная монополии).

3.

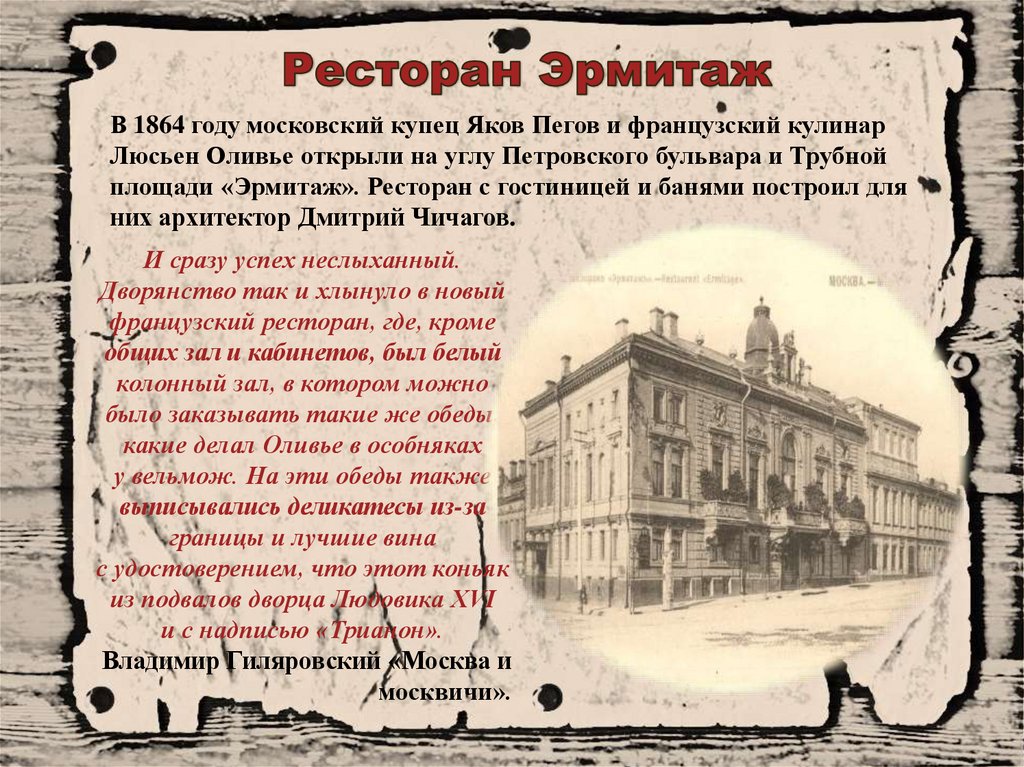

Считается, что слово заимствовано из нижне-немецкогодиалекта kabacke, kaback — «ветхий дом, хибара, завалюшка».

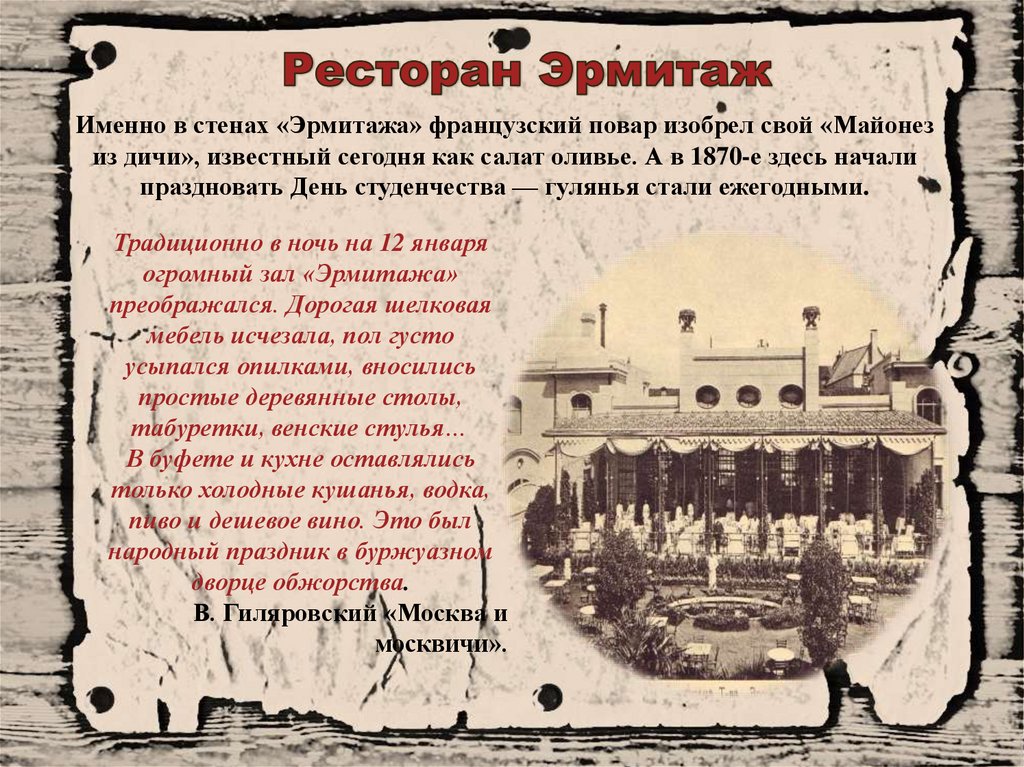

По другим данным, кабак — слово, заимствованное из тюркских

языков и означающее сосуд. В тюркских языках слово кабак

означает тыкву и сосуд из тыквы, бывший распространённым у

кочевников. Первое время в питейном заведении посуды не

было. В XVI веке, да еще и пьяницам, стеклянную посуду – да

они ее побьют сразу. Кабак – это сушеная тыква. В нее и

наливали, ее не жалко было. Так и прижилось: «Пошли в

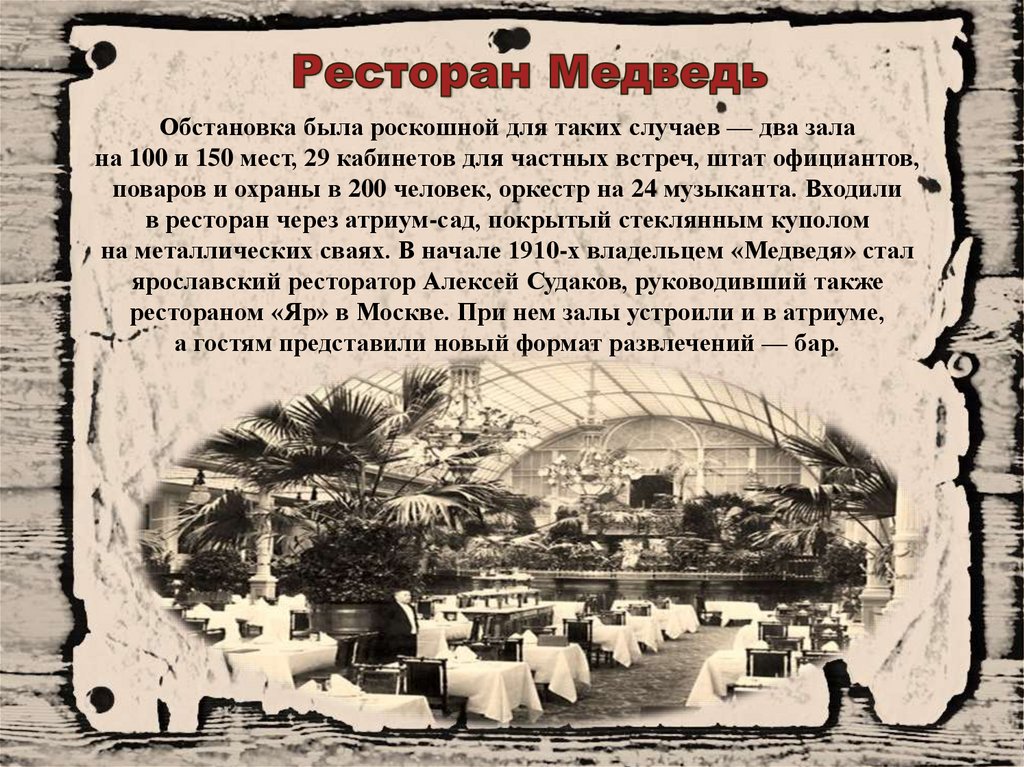

кабак». От «кабака» пошел и «кабачок» - разновидность тыквы.

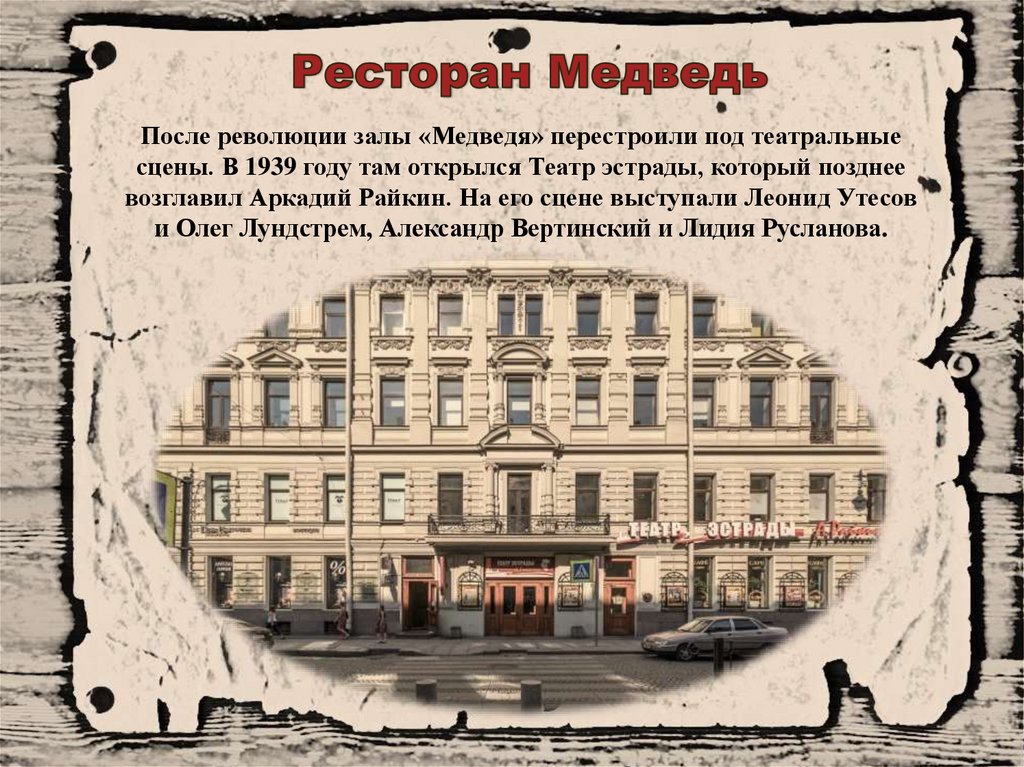

Вообще, есть такой тип тыкв – бутылочные тыквы. Они если

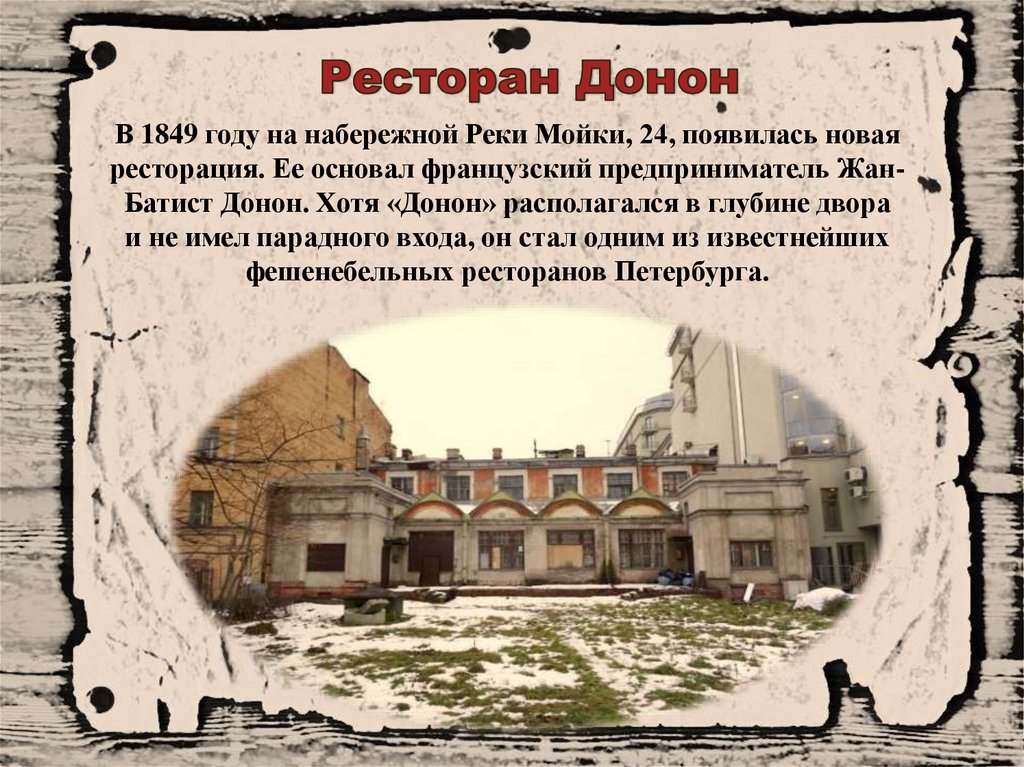

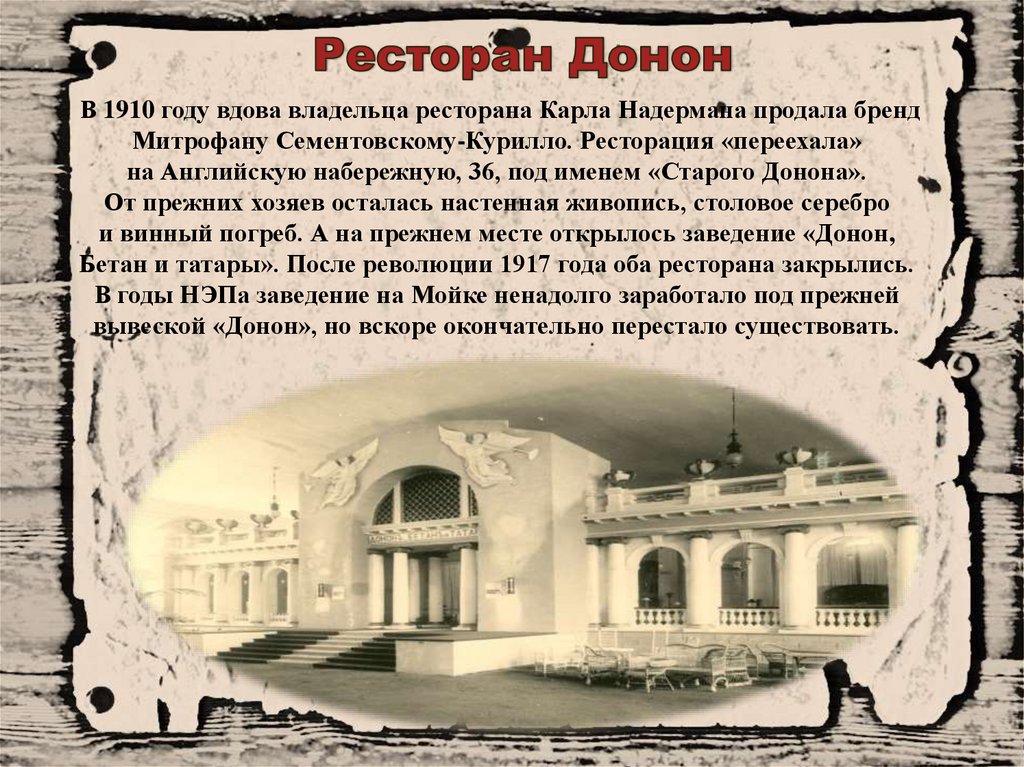

засыхают, то внутренности становятся рыхлыми и их легко

изъять, а оболочка очень прочной. Этим свойством и

пользовались.

4.

История кабаков на Руси началась в 1533 г. Когда былпоставлен первый, так называемый, царев кабак, который

появился в московском районе Балчуга. Он представлял

собой обыкновенный сруб, на крышу которого ставили

березы, а чаще всего ёлку, которые служили

опознавательными знаками заведения. Завсегдатаями

были опричники. Иван IV запретил в Москве продавать

водку, позволив пить её одним опричникам, и для их

попоек построил «на балчуге» (на топи) особый дом,

названный Кабак. В царских, московских кабаках можно

было пить только одним крестьянам и посадским; люди

других сословий пили напитки у себя дома и имели право

владеть кабаком (напр. духовенство и бояре). С этого

времени распространение кабаков на Руси пошло очень

быстро.

5.

Свое место в этой системе занимал«государев кабак» — специальное

казенное заведение для продажи

«хлебного вина», т. е. низкоградусной

водки. С 1563 г. такие питейные

казенные дома — кабаки

содержались выбираемыми от

населения «кабацкими головами».

Содержание кабаков было

дополнительной повинностью для

населения, хлопотной и

ответственной. Кабаки находились в

людных местах: на пристанях,

ярмарках, таможнях, у торговых

рядов, бань. В XVII в. они стали

неотъемлемой частью российских

посадов.

6.

В крупных городах, как правило, был главный —«Красный кабак» и несколько заведений поменьше. Как

только возводился новый город — тут же появлялись

приказная изба, острог и кабак. Это мрачное

помещение с лавками, перегороженное стойкой для

продавца целовальника, который распоряжался

запасами вина, пива, немудреным инвентарем (ведра,

ушаты, чарки, ковши). Целовальник мерным ковшом

отпускал напитки и вел учет выручки, записывал

долги. Как правило, рядом с кабаком находилась

винокурня или пивоварня. Их содержали частные

лица, но вся продукция обязательно поступала в

казенные кабаки, где ее продавали в «распой»

кружками и чашками.

7.

Борис Годунов завёл «откупные кабаки» ( кабакиможно было сдавать на откуп т. е. передавать

предприимчивому и богатому человеку, который

обязывался уплатить казне сразу или частями

определенную сумму денег) по всем городам. Рядом с

царскими кабаками распространялись и кабаки

боярские. Кормленье тамгой и кабаком стало с

половины XVI века желанной целью бояр и князей.

В 1651 году откупа были уничтожены и кабаки названы

кружечными дворами, и «велено во всех государевых

селах и городах быть по одному кружечному двору». В

1652 году были запрещены кабаки, принадлежавшие

частным лицам, и оставлена одна казённая продажа на

вере.

8.

При открытии в городе кабака, жителям предлагалось выбратькабацкую голову — «человека доброго и зажиточного, который был

бы душою прям». Помимо честности, требовались финансовые

гарантии, чтобы неудачливый торговец мог возместить государству

казенные убытки. Хозяину кабака было необходимо прилагать больше

усилий, чтобы более эффективно спаивать своих соседей и собирать

«напойные» деньги с прибылью против предыдущего хозяина.

Практически хозяину спускали плановое задание, которое надо было

не только выполнять, но и перевыполнять. Разрешалось выдавать

вино в долг. В случае перевыполнения «плана» кабацких

содержателей награждали почетной государевой грамотой за то, что

«учинили прибыль и многое радение». Особо отличившихся

приглашали на торжественный прием в Кремль, где им вручали

серебряный позолоченный ковш. За недобор с продавцов взыскивали

недостающую сумму. В подозрительных случаях проводили

расследование, если оно было не в пользу кабатчика, то его

штрафовали наряду с местным населением за то, что оно мало пьет

государевых вин. Дополнительным стимулом в кабацкой гульбе были

зрелища: скоморохи с медведями, игры в кости и карты (XVII в.).

9.

В 1651 году откупа были уничтожены и кабаки названыкружечными дворами. В 1652 году были запрещены кабаки,

принадлежавшие частным лицам, и оставлена одна казённая

продажа на вере. Несмотря на указы 1651 года и 1652 года,

откупа и кабаки продолжали существовать и вскоре даже

получили правительственную санкцию. Из Московской Руси

кабаки в том же XVII веке пытались перейти и в

Малороссию, но укорениться здесь не могли: корчма и шинок

до последнего времени остались коренным отличием южной

Руси от северо-восточной. Увеличившееся пьянство в

кабаках возбудило «омерзение» в правящих сферах, и в 1746

году слово «кабак» было заменено словами: «питейное

заведение». Слово «кабак», однако, не исчезло из

употребления, и осталось известным как в России, так и за её

пределами.

10.

Начало XVII в. повлекло в России введение Петром I различных новшеств,образцом стал жизненный уклад Западной Европы. В Петербурге открылось

заведение по западноевропейскому образцу — «Австерия 4-х фрегатов». Именно

сюда любил заходить Петр I. Затем в новой столице появляются «вольные

дома», винные «ренсковые погреба». К середине столетия было уже 120

подобных заведений. В этот период в Петербурге появились герберги —

«трактирные дома с квартирами и постелями», которые стали прообразом

гостиниц. От харчевен и «питейных домов» их отличала категория посетителей:

туда запрещался вход «всем подлым и солдатству».

11.

Харчевнями на Руси называли самые первые рестораны.Чаще всего они были при гостиницах и постоялых дворах. Там

не было изысканных блюд, пища была простая. В харчевнях

чаще всего находились люди путешествующие, воры, бандиты.

Это было место - не для светских бесед. Здесь распивали

спиртные напитки, курили трубки. Бывало, что завязывались

драки. Слово "харчевня" устаревшее и просторечное. Оно

происходит от слова "харчи". В украинском этим словом

обозначается пища и вообще съестные припасы. Это не просто

еда, приготовленная специально, а именно то, что есть, что

осталось. Харчи понимаются как обыкновенная еда - хлеб да

сало. Именно такой едой и кормили раньше в харчевнях очень простой. Изначально существовало древнерусское слово

"харч". Переводилось оно как продовольствие. То есть такие

съестные припасы, которые заготавливались впрок. Это,

скорее, ингредиенты, из которые готовились блюда.

12.

Слово «гостиница» берет свой старт из старославянского.Гостинцем раньше называли большую дорогу, по которой

прибывали гости, а уже место, где временно проживали

постояльцы с обслуживанием стали именовать гостиницами.

Первые "гостиницы" на Руси появились в XI-XII веках. В это

время небольшие постоялые дворы пользовались

популярностью, в основном, у гонцов. И лишь к XV веку они

стали более востребованы: здесь можно было сменить лошадей,

переждать непогоду, поесть. Но настоящий бум гостиные дворы

пережили в XVIII веке. Строили их по национальному

признаку: «немецкий», «голландский», «аглицкий», «греческий»

и т. п. В это время они перестают просто предоставлять

спальные места и горячую пищу. Очень часто здесь собирается

торговый люд, работают импровизированные ярмарки,

открываются лавки, где можно приобрести все, что может

понадобится в дальней дороге.

13.

В XII-XVIII вв. на Руси появляются «ямы», или постоялые дворы,предназначенные для смены лошадей и отдыха путешественников.

Обычно ямы располагались на расстоянии конного перехода. В

допетровские времена каждому желающему попутешествовать

выдавался документ – подорожная, где указывалось имя

путешественника, цель его поездки и маршрут. Без подорожной

нельзя было получить лошадей и передвигаться по территории

Российской империи.

14.

Первоначально московские гостиницы не очень отличались от постоялых дворовостальной территории древней Руси. Но к XVI веку Москва стала считаться

большим торговым центром и, соответственно, потребовала более

комфортабельных гостиниц. Именно в это время появляется первый свод

гостиничных правил, где четко расписывались условия предоставления услуг, их

стоимость и даже противопожарные правила. В XVIII веке в Москве появились

первые гостиницы европейского типа. К началу XIX века в столице было около 10

таких заведений, в середине их число достигло нескольких десятков.

15.

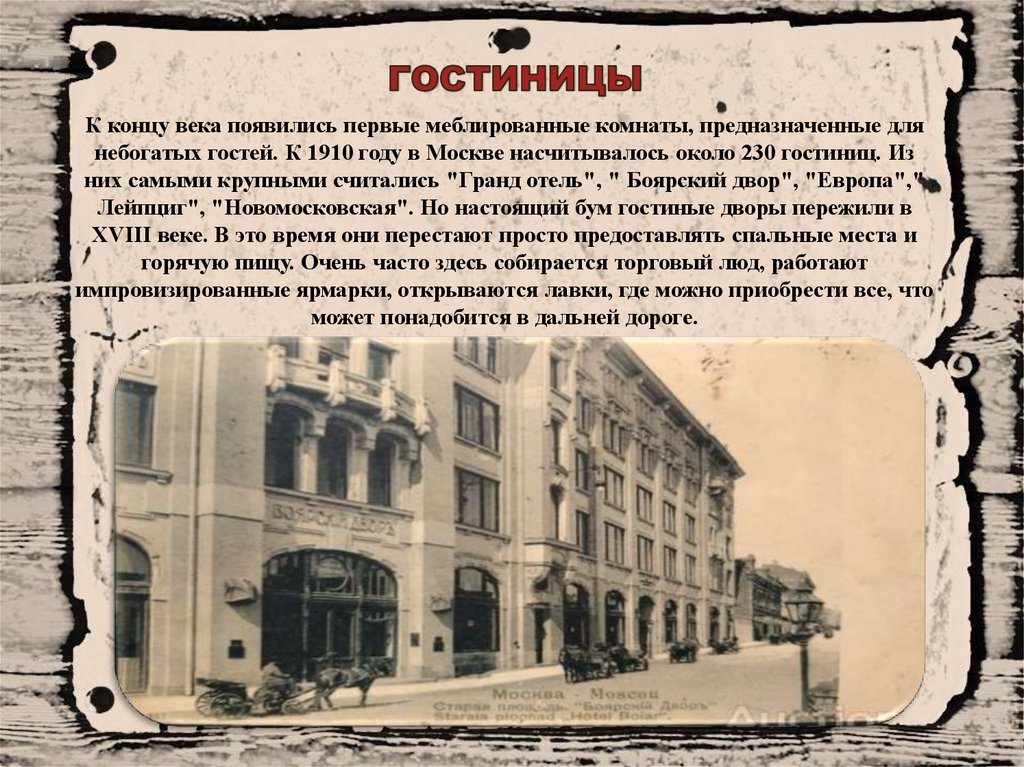

К концу века появились первые меблированные комнаты, предназначенные длянебогатых гостей. К 1910 году в Москве насчитывалось около 230 гостиниц. Из

них самыми крупными считались "Гранд отель", " Боярский двор", "Европа","

Лейпциг", "Новомосковская". Но настоящий бум гостиные дворы пережили в

XVIII веке. В это время они перестают просто предоставлять спальные места и

горячую пищу. Очень часто здесь собирается торговый люд, работают

импровизированные ярмарки, открываются лавки, где можно приобрести все, что

может понадобится в дальней дороге.

16.

Слово Ресторан заимствовано из французского в начале XIXстолетия. Restaurant образовано суффиксальным способом от

глагола restaurer — «подкрепляться», «восстанавливать силы».

В России в XVIII–XIX вв. в этом же значении употребляли

слово «ресторация», образованное от польского restauracja,

родственного латинскому restauratio (подкрепление,

восстановление). Ресторации — богатые заведения, куда ходил

весь бомонд. Здесь висели шкуры на стенах, мебель была

выполнена из дорогих сортов дерева, на столах стояла

серебряная посуда. Поход в ресторан был сравним с выходом в

свет. Помимо изысканной кухни, тут регулярно выступали

оперные певцы и музыканты.

17.

Трактир — стол без ночлега с подачей водки, вина,английского пива, кофе, чая, шоколада и курительного

табака. Трактиры стали родоначальниками нынешних

ресторанов. В царствование Екатерины II новые заведения

распространились очень быстро (1783—1790). Лучшие

улицы обеих столиц украшали вывески ресторанов: «Город

Париж», «Королевский дом», «Шведский», «Таврический».

К сожалению, хозяева этих трактиров были иностранцы:

французы, англичане, немцы и пр. Однако настоящие

рестораны появились только в 1805 г. В 1821 г. положение

«О заведениях трактирного промысла» выделило пять

категорий предприятий питания: гостиницы, ресторации,

кофейные дома, трактиры и харчевни. Окончательно

ресторанный бизнес в России состоялся после отмены

крепостного права в 60—70 гг XIX в.

18.

Если ты хорошо любишь жить,И имеешь костюм нарядный,

В ресторан можешь смело входить – Перворазрядный…

А заложите если пиджак,

И цилиндр потускнеет парадный,

Заходи в ресторан, как никак – Второразрядный…

Но когда изъянчик найдёшь

И в последнем костюме изрядный,

То, наверно, в трактир попадешь – Третьеразрядный…

Но везде, помню, люди живут,

И гостям все хозяева рады,

Потому разбирать глупо тут

Ресторанов разряды.

И везде люди весело пьют,

Всюду речи застольные звонки,

Так пускай же туда все идут,

Где никто не откажет … в казенке.

19.

Первый ресторан, открытый в Москве — «Славянский базар».Ресторан был построен в 1874 году. Даже для жителей столицы того

времени, которые во многом не отставали от современных французских

и немецких тенденций, он казался чем-то удивительным и по-русски

шикарным, где не было и вечера без плясок под цыганские напевы.

20.

Чем же «Славянский базар» на Никольской улице был столь любимМосквой?

Во-первых, поражала архитектура здания, построенного по проекту

архитектора А. Вебера по заказу предпринимателя А.

Пороховщикова.

Во-вторых, более удивительной для тех времен казалась кухня.

Повара пробовали новые кулинарные шедевры и развивали

классическую рецептуру, преподнося их в самом ярком

проявлении. Шеф-повар, Владимир Иванов, учившийся этому делу

в Париже, был признан истинным мастером и обладал множеством

наград.

В-третьих, «Славянский базар» славился своими посетителями.

Здесь останавливались многие известные люди: В. В. Стасов, Н. А.

Римский-Корсаков, П. И. Чайковский, Г. И. Успенский, Ф. Нансен.

В ресторане часто за завтраками встречались московские купцы, за

едой заключавшие свои сделки. А в 1897 году, после многочасовых

обсуждений К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко

решили создать Московский Художественный театр.

21.

Французский повар Транкиль Ярд открыл свой ресторан на углуКузнецкого Моста и Неглинной улицы в 1826 году. Заведение сразу же

стали посещать известные горожане. Александр Пушкин любил

заказывать здесь сладкий суп из малины и ревеня. Александр Герцен

в мемуарной хронике «Былое и думы» вспоминал:

…Мы отправились

обедать к «Яру»…

Мы тогда еще были

совершенные новички

и потому, долго

обдумывая, заказали

ouka au shampagne (уха

на шампанском),

бутылку рейнвейна

и какой-то крошечной

дичи, в силу чего

мы встали из-за обеда,

ужасно дорогого,

совершенно голодные.

22.

В конце 1840-х годов здание перестало вмещать всех желающих, и ТранкильЯрд перевел ресторан в сад «Эрмитаж» на Божедомке, а в 1851 году — уже

за город, в одноэтажное деревянное помещение возле Петербургского шоссе

(сегодня Ленинградский проспект). В 1871 году новый владелец заведения,

Федор Аксенов, устроил при нем сад с каменными гротами, беседками

и фонтаном, а для привлечения клиентов завел русский и датский хоры.

В 1896 году «Яр» выкупил ресторатор Алексей Судаков. Он начал

сотрудничать со скаковым обществом, и сюда часто приезжала кутить

разгоряченная публика ипподрома. Любители похулиганить могли заплатить

120 рублей и вымазать вышколенному официанту лицо горчицей или всего

за сотню разбить бутылкой венецианское зеркало. А потом спеть с цыганским

хором Ильи Соколова и знаменитыми артистками Олимпиадой Федоровой

и Варварой Паниной. В «Яре» бывали Антон Чехов и Александр

Куприн, Константин Бальмонт и Валерий Брюсов, Исаак Левитан и Илья

Репин, меценат Савва Морозов и даже Григорий Распутин. В 1910 году здание

перестроил в стиле модерн Адольф Эрихсон. Прозвучавшая на открытии

песня стала символом разгульной жизни столицы.

Что так грустно… Взять гитару,

И спеть песню про любовь

Иль поехать лучше к «Яру»

Разогреть шампанским кровь…

23.

В 1864 году московский купец Яков Пегов и французский кулинарЛюсьен Оливье открыли на углу Петровского бульвара и Трубной

площади «Эрмитаж». Ресторан с гостиницей и банями построил для

них архитектор Дмитрий Чичагов.

И сразу успех неслыханный.

Дворянство так и хлынуло в новый

французский ресторан, где, кроме

общих зал и кабинетов, был белый

колонный зал, в котором можно

было заказывать такие же обеды,

какие делал Оливье в особняках

у вельмож. На эти обеды также

выписывались деликатесы из-за

границы и лучшие вина

с удостоверением, что этот коньяк

из подвалов дворца Людовика XVI

и с надписью «Трианон».

Владимир Гиляровский «Москва и

москвичи».

24.

Именно в стенах «Эрмитажа» французский повар изобрел свой «Майонезиз дичи», известный сегодня как салат оливье. А в 1870-е здесь начали

праздновать День студенчества — гулянья стали ежегодными.

Традиционно в ночь на 12 января

огромный зал «Эрмитажа»

преображался. Дорогая шелковая

мебель исчезала, пол густо

усыпался опилками, вносились

простые деревянные столы,

табуретки, венские стулья…

В буфете и кухне оставлялись

только холодные кушанья, водка,

пиво и дешевое вино. Это был

народный праздник в буржуазном

дворце обжорства.

В. Гиляровский «Москва и

москвичи».

25.

Писатель Петр Боборыкин шутил, что в Москве тогда былотри культурных центра — это Московский

университет, Малый театр и ресторан «Эрмитаж». В 1879 году

здесь играли свадьбу Петр Чайковский и Антонина

Милюкова. В честь 100-летия со дня рождения поэта давали

Пушкинский обед — на нем, писал Владимир

Гиляровский, «присутствовали все знаменитые писатели

того времени». А в 1902 году в «Эрмитаже» организовали

банкет для Максима Горького после премьеры

пьесы «На дне». В 1910-е ресторан несколько раз

перестраивали. Во время революции в здании поселилась

Американская администрация помощи голодающим. В годы

нэпа ресторан ненадолго открыли. Только, как писал

Гиляровский, знаменитые котлеты «Помпадур» готовили уже

«на касторовом масле», а оливье — «из огрызков».

26.

Особое внимание уделялось ресторану Кюба, который описывалсякак роскошное заведение с французскими блюдами и бешеными

ценниками. Это место посещала высшая аристократия, включая

великих князей. Все официанты в ресторане были бывшими

солдатами гвардии, которые точно знали, кто из гостей является

членом королевской семьи, благородным гостем или

высокопоставленным лицом.

27.

В 1850-е годы на втором этаже дома по Большой Морскойулице, 16, появился ресторан «Cafe de Paris», или

«Парижское кафе». В 1887 году его владельцем стал ЖанПьер Кюба, шеф-повар при дворе императоров Александра

II и Александра III. Даже когда в 1894 году он передал свое

дело рестораторам Альмиру Жуену и Луи Филиппару,

переехал в Париж, ресторан так и сохранил вывеску

«Кюба». Великолепная кухня и первоклассное

обслуживание привлекали в ресторан столичных денди

и государственных деятелей. В 1903 году там проходил

торжественный завтрак для императорской семьи в честь

200-летия со дня основания Петербурга — с перепелиными

яйцами, запеченными в золе и тертыми рябчиками.

На обедах с шести до девяти вечера бывали Сергей Витте

и Петр Столыпин.

28.

Отдельная страница в истории«Кюба» связана с балетом.

Неподалеку находились

Императорские театры, поэтому

в ресторане бывали и рядовые

балетоманы, и именитые гости —

Сергей Дягилев и Вацлав

Нижинский. В 1904 году в «Кюба»

давали ужин в честь Айседоры

Дункан. В 1911 году в «Кюба»

отметила 20 лет выступлений

на театральной сцене Матильда

Кшесинская. В 1912 году

на крыше здания установили одну

из первых в Петербурге

электрических реклам —

мигающую вывеску «A. C-U-B-AT». В октябре 1917 года «Кюба»

закрылся навсегда.

29.

В 1878 году в атриумегостиницы «Демут»

на Большой Конюшенной,

27 появился ресторан

«Медведь». Его хозяин,

бельгиец Эрнест Игель,

удивлял гостей уже

на входе — огромным

чучелом медведя

с серебряным подносом

в лапах. Внутри ресторана

щедро угощал борщом, ухой

из стерляди, расстегаями,

а также парфе с пралине,

буше а-ля рэн, суфле

д’Орлеан.

30.

В ресторане кипела жизнь с начала осени до конца весны — богатыефабриканты и купцы обсуждали с партнерами сделки, театральная

богема заезжала на ужин после громких премьер, офицеры лихо

растрачивали свои жалованья. А в подвальном этаже

собирались «редакционные обеды» газет, на которые приглашали

в стихотворной форме. В «Медведе» праздновали юбилеи

композитор Антон Рубинштейн, актриса Мария Савина и артист

Константин Варламов.

31.

Обстановка была роскошной для таких случаев — два залана 100 и 150 мест, 29 кабинетов для частных встреч, штат официантов,

поваров и охраны в 200 человек, оркестр на 24 музыканта. Входили

в ресторан через атриум-сад, покрытый стеклянным куполом

на металлических сваях. В начале 1910-х владельцем «Медведя» стал

ярославский ресторатор Алексей Судаков, руководивший также

рестораном «Яр» в Москве. При нем залы устроили и в атриуме,

а гостям представили новый формат развлечений — бар.

32.

После революции залы «Медведя» перестроили под театральныесцены. В 1939 году там открылся Театр эстрады, который позднее

возглавил Аркадий Райкин. На его сцене выступали Леонид Утесов

и Олег Лундстрем, Александр Вертинский и Лидия Русланова.

33.

В 1849 году на набережной Реки Мойки, 24, появилась новаяресторация. Ее основал французский предприниматель ЖанБатист Донон. Хотя «Донон» располагался в глубине двора

и не имел парадного входа, он стал одним из известнейших

фешенебельных ресторанов Петербурга.

34.

На обедах с пяти до восьми вечера засиживались художник АлександрИванов, историк Николай Костомаров, писатели Иван

Гончаров, Иван Тургенев, Михаил Салтыков-Щедрин. В 1860-е годы

в «Дононе» устраивала декабрьские приемы петербургская Академия

наук. Позднее на ежегодные обеды там собирались

художники «Товарищества передвижных выставок». С 1890-х

в ресторане проходили «дононовские субботы» — петербургские

литераторы собирались за обедом, обсуждали последние новости

и вели свой «Альбом обедающих» с карикатурами и экспромтами.

В начале XX века в «Дононе» стал выступать румынский оркестр.

А на обеды приходили известные представители Серебряного века —

Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Александр

Бенуа, Вячеслав Иванов.

35.

В 1910 году вдова владельца ресторана Карла Надермана продала брендМитрофану Сементовскому-Курилло. Ресторация «переехала»

на Английскую набережную, 36, под именем «Старого Донона».

От прежних хозяев осталась настенная живопись, столовое серебро

и винный погреб. А на прежнем месте открылось заведение «Донон,

Бетан и татары». После революции 1917 года оба ресторана закрылись.

В годы НЭПа заведение на Мойке ненадолго заработало под прежней

вывеской «Донон», но вскоре окончательно перестало существовать.

36.

Во второй половине XIX века рестораны пережили периодрасцвета в качестве гостеприимных заведений. Увеличилось

число функций, а рабочий день заведения стал дольше. Если во

времена Пушкина рестораны были местом для приятного

обеда или дружеской встречи перед походом на светский раут,

то позже они стали центрами ночной жизни, местами для

отдыха и эпицентром развлечений. Нельзя забыть о пьяных

гулянках, которые устраивали купеческие компании, когда

поливание тротуаров самым дорогим вином в ресторане на

сумму в десятки тысяч рублей считалось невинной шалостью.

Трендом стало постепенное расширение спектра услуг,

предлагаемых в ресторанах. Часто рестораны располагались за

городом и имели обширную концертную программу, сады, куда

люди приезжали, чтобы провести время на природе с

удовольствием. К концу XIX и началу XX века появились

целые ресторанно-развлекательные комплексы, включающие

сады, рестораны, открытые эстрады и аттракционы.

37.

1. Главчева, С. И., Чередниченко, Л. Е. Организация производстваи обслуживания в ресторанах и барах., Новосибирск., 2011.

2. Демиденко Ю. Б. Рестораны, трактиры, чайные... Из истории

общественного питания в Петербурге XVIII-начала XX века. М.,

2011.

3. Малышкина Е.А. Эволиционный путь развития общественного

питания в дореволюционной России. URL:

https://cyberleninka.ru/article.

4. Прыжов И. Г. История кабаков в России., Москва:

Издательство Юрайт, 2024.

5. Денисович Ю. Ю., Осипенко Е. Ю. Организация обслуживания

на предприятиях общественного питания, Благовещенск:

ДальГАУ, 2015.

business

business cookery

cookery