Similar presentations:

Проблемы анализа философской лирики XIX – XX веков на уроках литературы в 10 – 11 классах

1.

Проблемы анализа философской лирикиXIX – XX веков

на уроках литературы

в 10 – 11 классах

М.Г.Карновская

методист ГБУ ДППО ЦПКС

«Информационно-методический центр»

Красногвардейского района

Санкт-Петербурга

2.

Содержание:1. Предмет художественного изображения

философской лирики

2. Особенности сюжета философской лирики

3. Особенности структуры логического определения

и особенности его воплощения в поэтическом тексте

4. Примеры

5. Структура и система художественных образов

философской лирики

3.

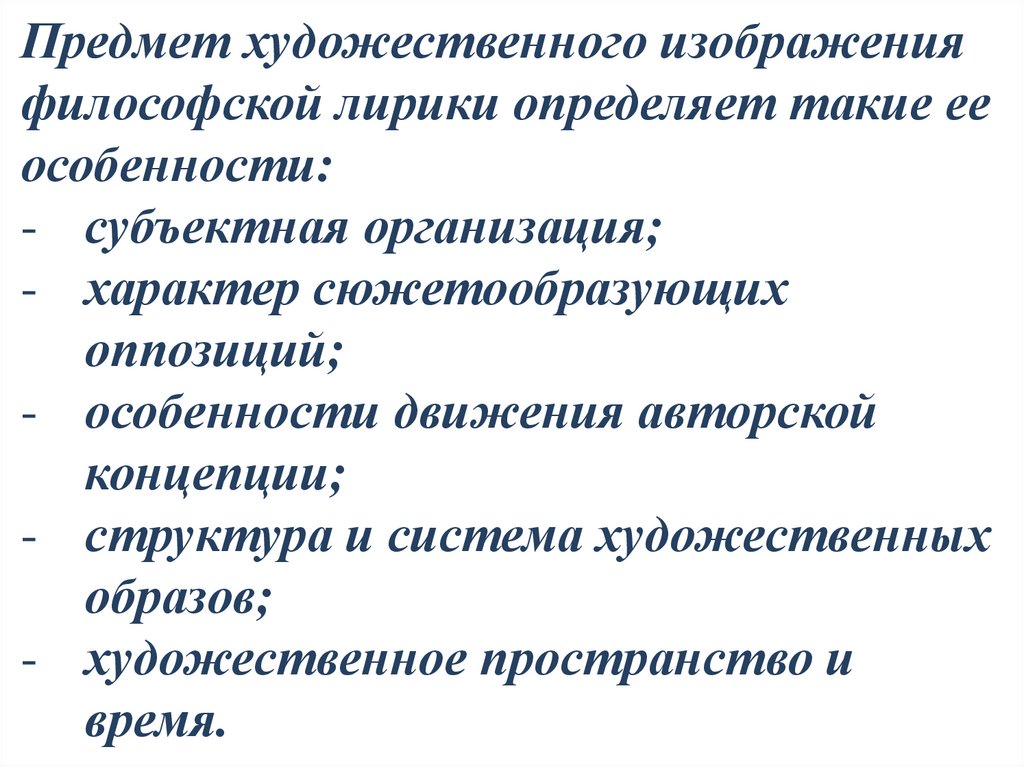

Предмет художественного изображенияфилософской лирики определяет такие ее

особенности:

- субъектная организация;

- характер сюжетообразующих

оппозиций;

- особенности движения авторской

концепции;

- структура и система художественных

образов;

- художественное пространство и

время.

4.

субъектная организацияХарактерны внеличные и

обобщенно-личные формы выражения

авторского сознания

(характерны безличные или обобщенно-личные

синтаксические конструкции).

Нет лирического героя.

5.

Специфика сюжета философской лирикипроявляется в:

- характере сюжетообразующих оппозиций;

- особенности движения авторской концепции

В основе сюжета –

а) нравственно-философские,

б) натурфилософские или

в) социально-философские оппозиции.

Сюжет строится на сопоставлении понятий:

- всеобщих,

- общезначимых,

- обозначающих субстанциональные

начала жизни

6.

Натурфилософские оппозиции (Тютчев):- человек и природа

(«Певучесть есть в морских волнах», «Два голоса»,

«Итальянская villa», «Не то, что мните вы,

природа…»);

- личность и всеобщий закон бытия

(«Фонтан», «Из края в край, из града в град…»);

- жизнь и смерть

(«Смотри, как на речном просторе,,,», «Сижу

задумчив и один…»);

- гармония и хаос

(«О чем ты воешь, ветр ночной?», «Цицерон», «Сон

на море», «День и ночь» и др.)

7.

Натурфилософские оппозиции(Боратынский):

- наивно-непосредственная реакция

героя и аналитическая, трезворассудочная оценка жизни

(«Две доли», «Уныние», «Признание», «На что вы,

дни! Юдольный мир виденья…»);

-

движение и покой, связь и свобода

(«Смерть», «Мудрецу»)

8.

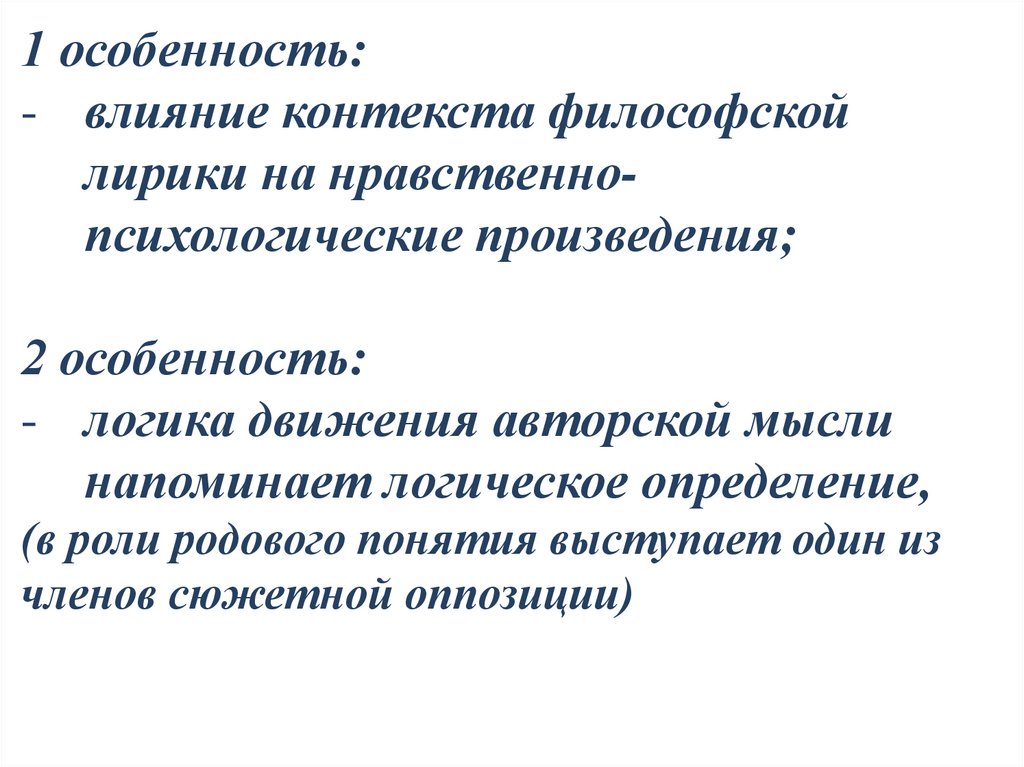

1 особенность:- влияние контекста философской

лирики на нравственнопсихологические произведения;

2 особенность:

- логика движения авторской мысли

напоминает логическое определение,

(в роли родового понятия выступает один из

членов сюжетной оппозиции)

9.

Структура логического определения:Видовое

понятие

Родовое

понятие

Один из членов

сюжетной

оппозиции

1 – 2 видовых

признака

10.

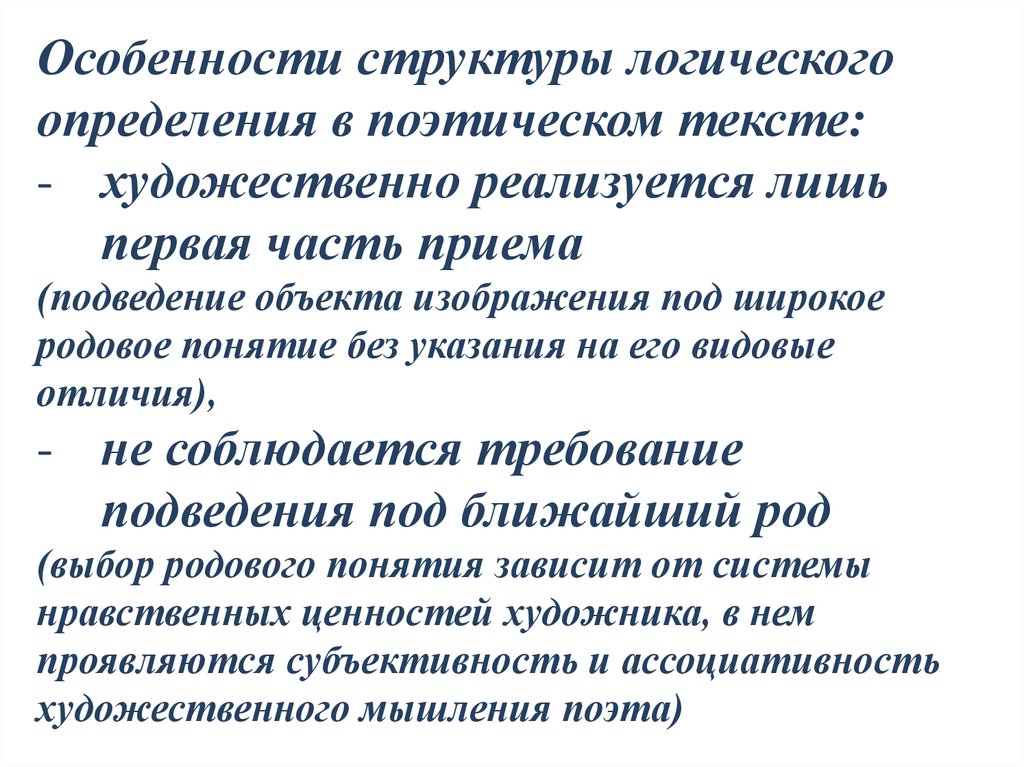

Особенности структуры логическогоопределения в поэтическом тексте:

- художественно реализуется лишь

первая часть приема

(подведение объекта изображения под широкое

родовое понятие без указания на его видовые

отличия),

- не соблюдается требование

подведения под ближайший род

(выбор родового понятия зависит от системы

нравственных ценностей художника, в нем

проявляются субъективность и ассоциативность

художественного мышления поэта)

11.

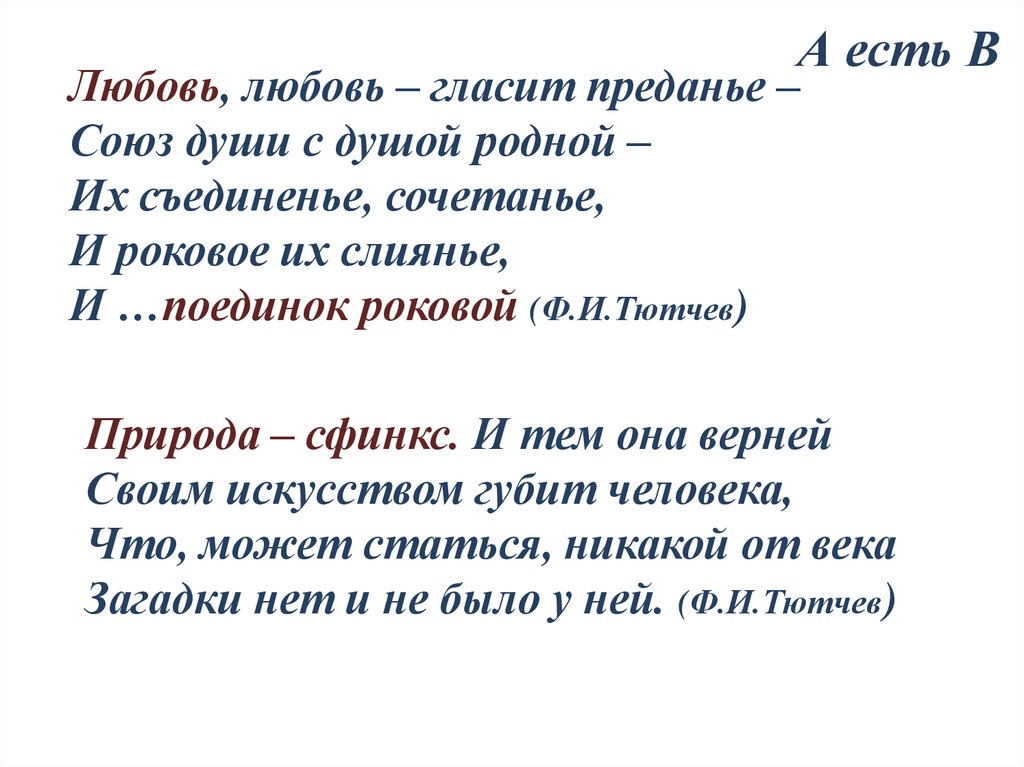

А есть ВЛюбовь, любовь – гласит преданье –

Союз души с душой родной –

Их съединенье, сочетанье,

И роковое их слиянье,

И …поединок роковой (Ф.И.Тютчев)

Природа – сфинкс. И тем она верней

Своим искусством губит человека,

Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней. (Ф.И.Тютчев)

12.

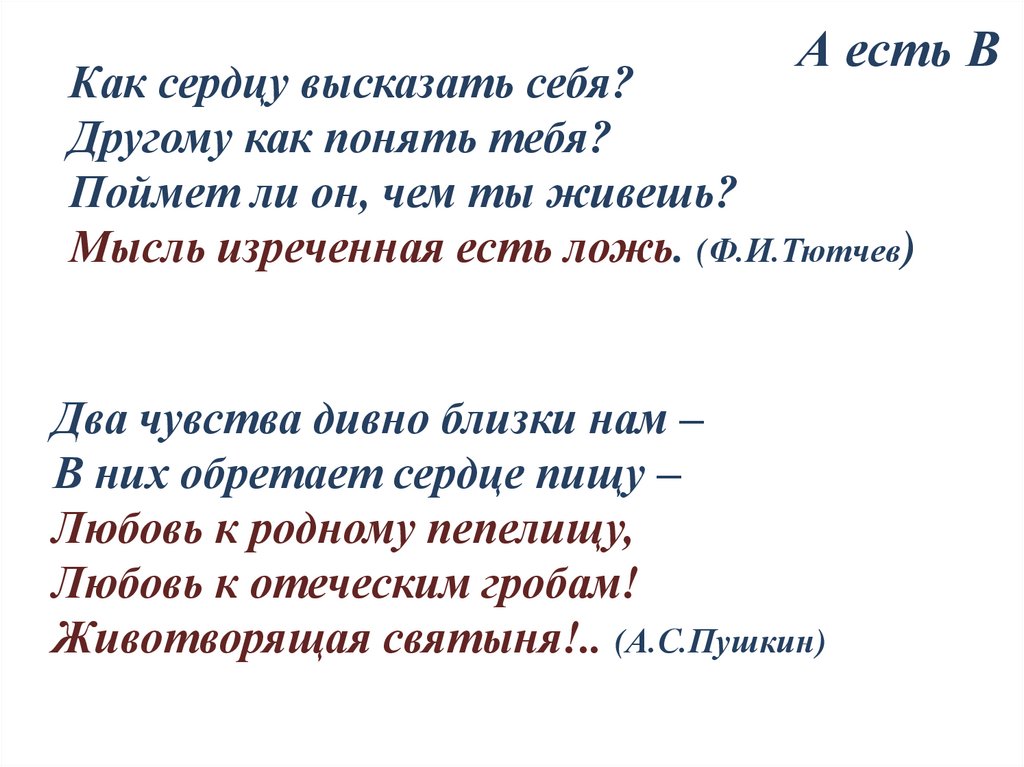

А есть ВКак сердцу высказать себя?

Другому как понять тебя?

Поймет ли он, чем ты живешь?

Мысль изреченная есть ложь. (Ф.И.Тютчев)

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу –

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам!

Животворящая святыня!.. (А.С.Пушкин)

13.

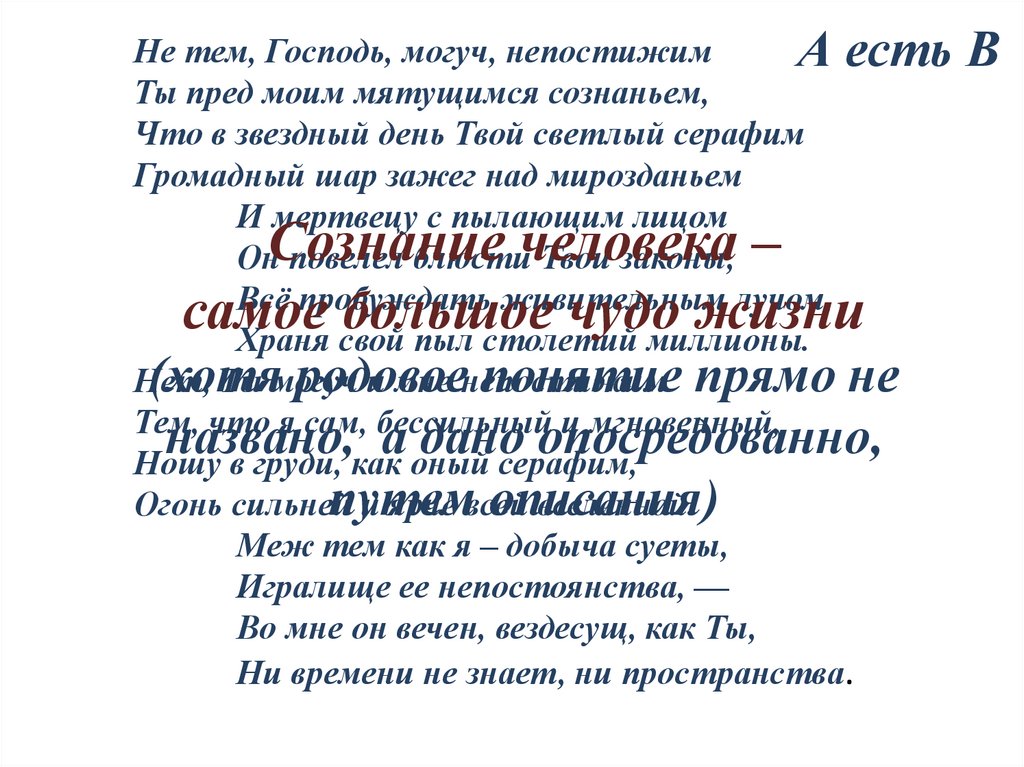

Не тем, Господь, могуч, непостижимА есть

Ты пред моим мятущимся сознаньем,

Что в звездный день Твой светлый серафим

Громадный шар зажег над мирозданьем

И мертвецу с пылающим лицом

Он повелел блюсти Твои законы,

Всё пробуждать живительным лучом,

Храня свой пыл столетий миллионы.

(хотя

родовое

понятие прямо не

Нет,

Ты могуч

и мне непостижим

Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,

названо,

а

дано

опосредованно,

Ношу в груди, как оный серафим,

путем

описания)

Огонь сильней

и ярче всей

вселенной.

Меж тем как я – добыча суеты,

Игралище ее непостоянства, —

Во мне он вечен, вездесущ, как Ты,

Ни времени не знает, ни пространства.

Сознание человека –

самое большое чудо жизни

В

14.

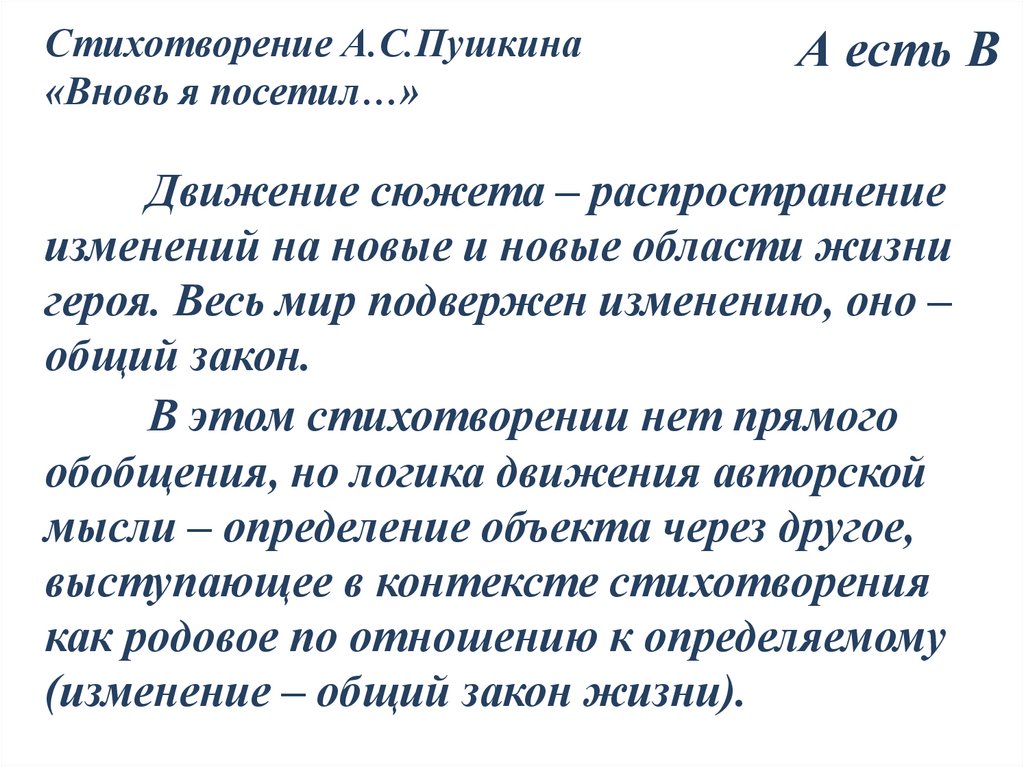

Стихотворение А.С.Пушкина«Вновь я посетил…»

А есть В

Движение сюжета – распространение

изменений на новые и новые области жизни

героя. Весь мир подвержен изменению, оно –

общий закон.

В этом стихотворении нет прямого

обобщения, но логика движения авторской

мысли – определение объекта через другое,

выступающее в контексте стихотворения

как родовое по отношению к определяемому

(изменение – общий закон жизни).

15.

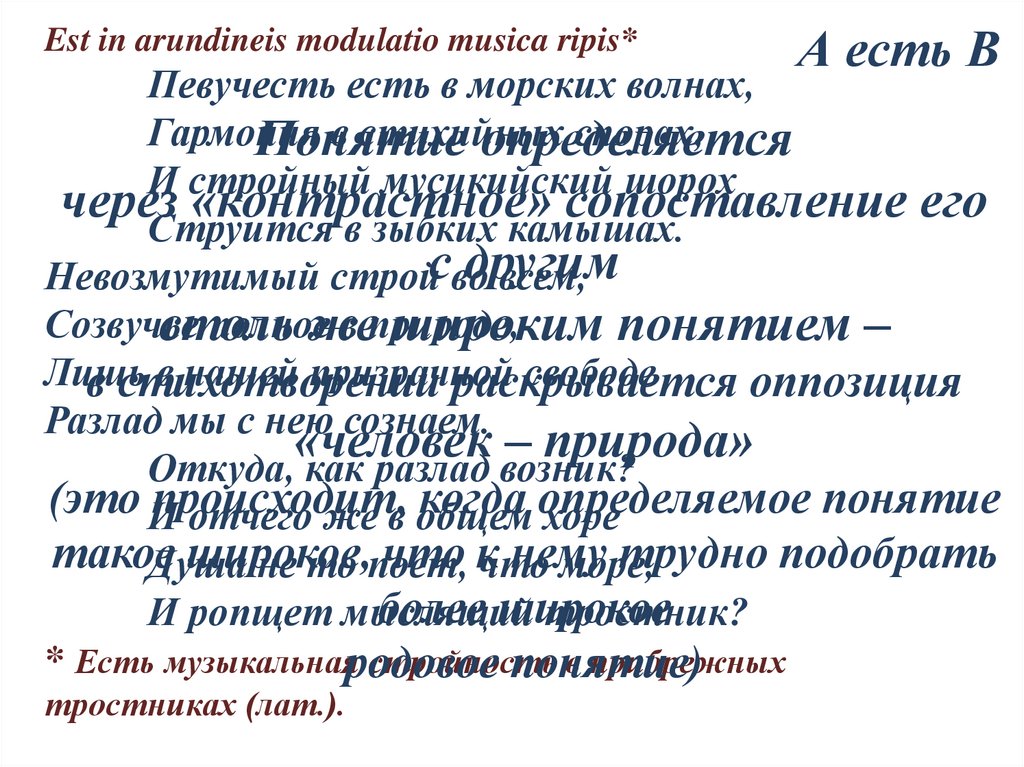

Est in arundineis modulatio musica ripis*А есть В

Певучесть есть в морских волнах,

Гармония

в стихийных

спорах,

Понятие

определяется

И стройный мусикийский шорох

через

«контрастное»

сопоставление

его

Струится в зыбких камышах.

другим

Невозмутимый стройсво

всем,

Созвучье

полное

в природе,столь

же

широким понятием –

Лишь

в нашей призрачной

свободе

в стихотворении

раскрывается

оппозиция

Разлад мы с нею сознаем.

«человек

–

природа»

Откуда, как разлад возник?

(это И

происходит,

когда определяемое

понятие

отчего же в общем

хоре

такое

широкое,

что кчто

нему

трудно подобрать

Душа

не то поет,

море,

более широкое

И ропщет мыслящий

тростник?

* Есть музыкальнаяродовое

стройность

в прибрежных

понятие)

тростниках (лат.).

16.

Структура и системахудожественных образов философской лирики

Предельная обобщенность образа:

- отказ от эмоционального элегического

эпитета,

- употребление старославянизмов,

- использование мифологических образов,

- использование библейских образов,

- возвращение к ритмико-интонационному

строю оды

17.

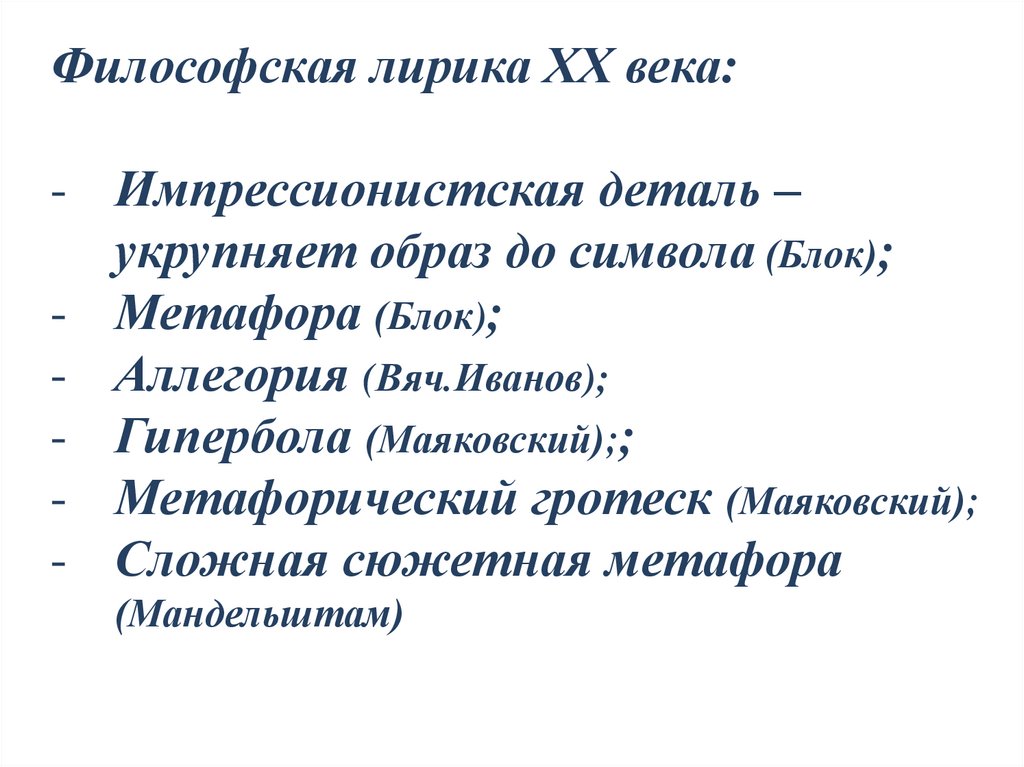

Философская лирика ХХ века:- Импрессионистская деталь –

укрупняет образ до символа (Блок);

- Метафора (Блок);

- Аллегория (Вяч.Иванов);

- Гипербола (Маяковский);;

- Метафорический гротеск (Маяковский);

- Сложная сюжетная метафора

(Мандельштам)

18.

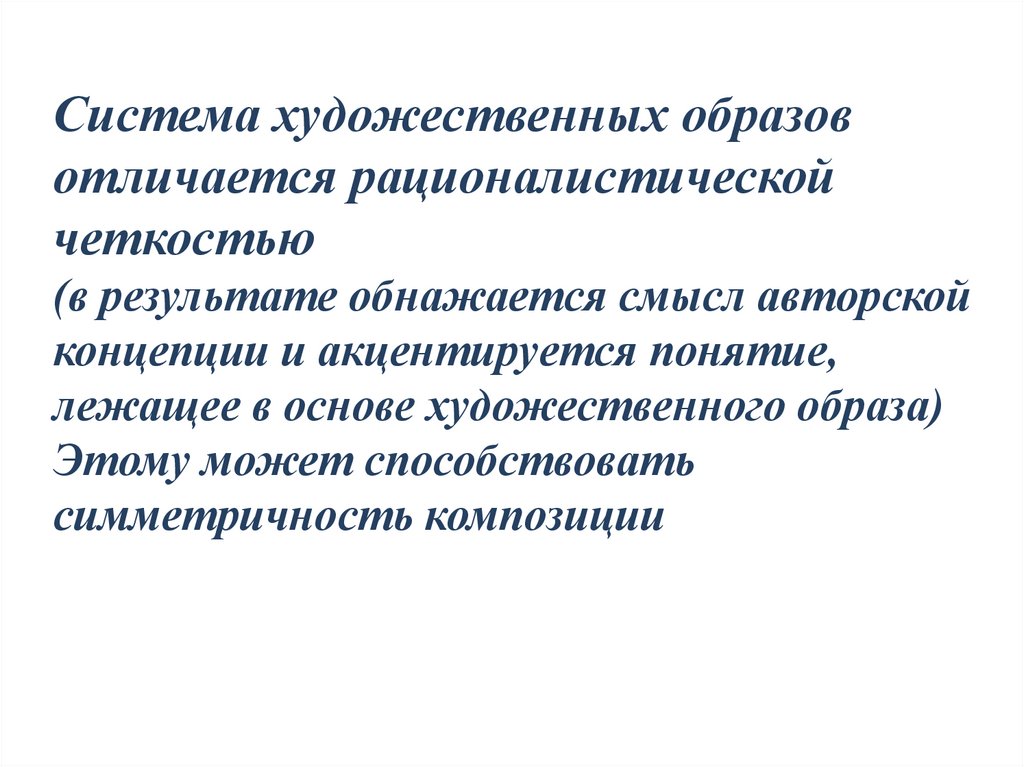

Система художественных образовотличается рационалистической

четкостью

(в результате обнажается смысл авторской

концепции и акцентируется понятие,

лежащее в основе художественного образа)

Этому может способствовать

симметричность композиции

19.

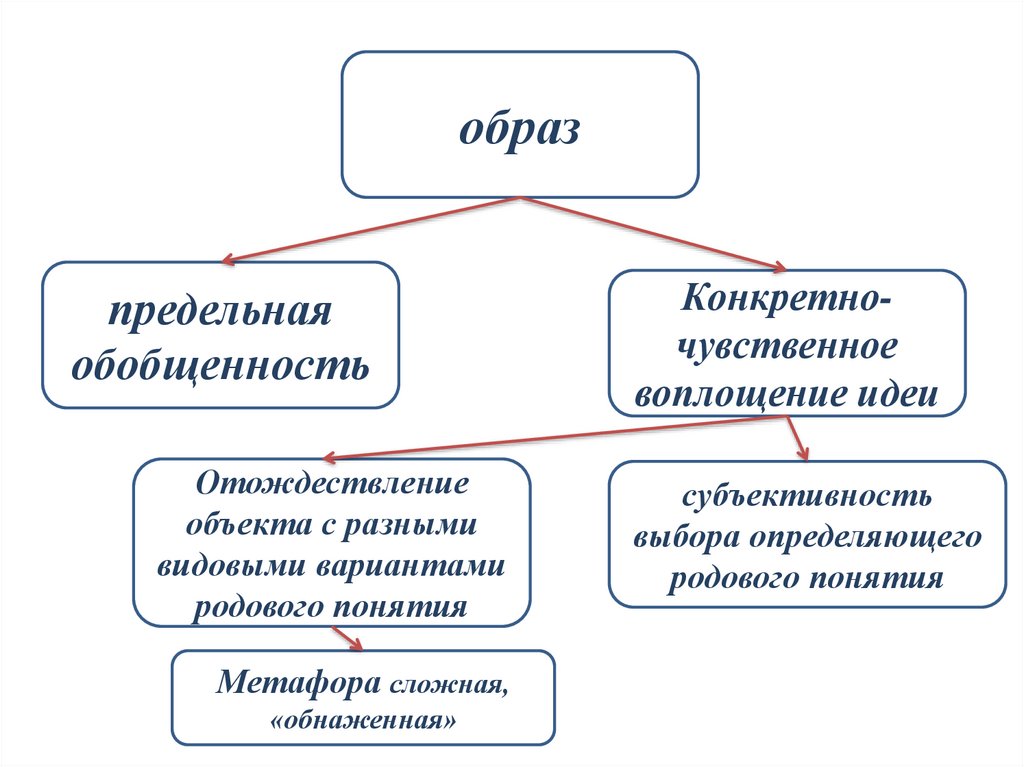

образпредельная

обобщенность

Отождествление

объекта с разными

видовыми вариантами

родового понятия

Метафора сложная,

«обнаженная»

Конкретночувственное

воплощение идеи

субъективность

выбора определяющего

родового понятия

20.

В презентации использованы текстыпроизведений

Ф.И.Тютчева,

А.С.Пушкина,

А.А.Фета.

philosophy

philosophy