Similar presentations:

Физиология возбудимых тканей

1.

Физиологиявозбудимых тканей

Заведующая кафедрой медико-биологических

дисциплин КГУ им. К.Э. Циолковского

к.б.н., доцент Романова А.Н.

2.

Физиология возбудимых тканей• 1.

Основные понятия.

• 2.

Строение и функции клеточных мембран (самостоятельно).

• 3. Ионные каналы. Механизмы транспорта через мембрану клетки

(самостоятельно).

• 4. Биоэлектрические явления:

• а) потенциал покоя (мембранный потенциал);

• б) электротонический потенциал и локальный ответ;

• в) потенциал действия, следовые реакции;

• г) соотношение фаз возбудимости мембраны с фазами потенциала действия

• 5. Законы раздражения возбудимых тканей (самостоятельно).

3.

1. Основные понятияВозбудимые ткани: нервные, мышечные, некоторые секреторные.

• Раздражимость – способность реагировать на действие раздражителей

изменением структуры и свойств.

• Раздражитель – любое изменение внешней или внутренней среды, которое

достаточно велико и происходит достаточно быстро и продолжается

достаточно долго (классификация раздражителей самостоятельно).

• Раздражение – процесс воздействия раздражителя на живую структуру.

• Возбудимость – способность отвечать на раздражение возбуждением.

• Возбуждение – процесс, характеризующийся изменением уровня обмена

веществ, теплообразования, временной деполяризацией мембраны и

проявляющийся специализированной реакцией ткани (сокращение мышцы,

отделение секрета и т.д.)

4.

Зависимость ответа возбудимой ткани отсилы раздражителя

• Пороговая сила – минимальная сила раздражителя, вызывающая ответ

возбудимой ткани (возбуждение).

• Подпороговые силы – силы раздражителя, меньше пороговой (нет видимого

ответа).

• Сверхпороговые силы – силы раздражителя, выше пороговой.

• Максимальная сила – минимальная сила раздражителя, вызывающая

максимальный ответ.

• Субмаксимальные силы – силы раздражителя, выше пороговой, но ниже

максимальной (происходит усиление ответа при повышении уровня силы).

• Сверхмаксимальные силы – силы раздражителя выше максимальной силы.

• Оптимальные силы –силы, выше максимальной, но дающие такой же ответ.

• Пессимальные силы – силы раздражителя, вызывающие угнетение ответа

(торможение).

5.

Эффект сокращения мышцы взависимости от силы раздражителя

Силы раздражителя:

1 – подпороговая,

2 – пороговая,

3 – субмаксимальная,

4- максимальная,

5 – оптимальная,

6 – пессимальная,

7 – сверхмаксимальная,

8 – сверхпороговая.

6.

4. Биоэлектрические явления:а) потенциал покоя (мембранный потенциал)

• Ходжкин А. и Кац Б. модифицировали мембранную теорию Бернштейна Ю.:

• 1. Клетка покрыта мембраной, которая обладает избирательной проницаемостью

для ионов калия, натрия, хлора.

• 2. В состоянии покоя мембрана более проницаема для ионов калия, чем для натрия,

что создает в 20 – 50 раз большую концентрацию ионов калия внутри клетки, чем

снаружи и в 8 – 10 раз большую концентрацию ионов натрия снаружи клетки, чем

внутри, в 50 раз меньше хлора внутри клетки, чем снаружи (ассиметрия концентрации

ионов по обе стороны мембраны).

• 3. Прохождение ионов через мембрану осуществляется посредством двух основных

механизмов клеточного транспорта:

• а) пассивный без затрат энергии (диффузия по градиенту концентрации) ионов калия

из клетки до достижения равновесия (калий пассивно выходит через каналы утечки и

накапливается на внешней стороне мембраны, мешая выходить новым порциям калия,

«запирая» их выход),

• б) активный (с помощью натрий-калиевого насоса), поддерживающий ионную

ассиметрию, с затратой энергии, выталкивающий ионы натрия из клетки, причем на

выход 3 ионов натрия происходит вход 2 ионов калия, что создает разницу в

количестве положительных зарядов по обе стороны мембраны. Электрогенный насос.

7.

• Мембранный потенциал (МП) – это разность потенциалов,существующая у живой клетки, вследствие асимметричного

распределения ионов по обе стороны ее мембраны. Клетка имеет

М.П. в состоянии покоя, поэтому иногда М.П. называют потенциал

покоя.

• У разных клеток он неодинаков, но у всех цитоплазма по

отношению к внеклеточной среде имеет отрицательный заряд.

• М.П. поперечнополосатых мышечных волокон 60-90 мВ, клеток

соединительной ткани 30-50 мВ, эпителиальной ткани 15-35 мВ,

нервных волокон и клеток 60-70 мВ.

• Т.к. в состоянии покоя К+ постоянно переходит наружу, то

суммарный положительный заряд снаружи больше, чем изнутри.

Именно поэтому принято считать мембрану заряженной изнутри -,

снаружи +.

8.

4. Биоэлектрические явления:б) электротонический потенциал и локальный ответ

• Процесс возбуждения, как правило, сопровождается деполяризацией

(уменьшением разницы между положительно и отрицательно

заряженными сторонами мембраны) с последующей генерацией

потенциала действия, а процесс торможения связан с гиперполяризацией.

• Электротонический потенциал – это потенциал, возникающий при

нанесении слабых раздражений, величина которых не превышает ½

порогового раздражения. Деполяризация наблюдается только в момент

действия раздражителя, при этом ионная проницаемость мембраны

практически не меняется.

• Локальный (местный) ответ возникает при действии подпороговых сил

раздражителя от 0,5 до 0,9 (50-90%). Деполяризация продолжает

возрастать после прекращения раздражения, а потом постепенно затухает.

Т.о. деполяризация не доходит до критического уровня и мембрана

возвращается в исходное состояние.

9.

Локальный ответ обладает несколькими свойствами:• 1. Возникает при действии подпороговых раздражителей.

• 2. Локализуется в пункте действия раздражителя и практически не способен к

распространению, так как характеризуется большой степенью затухания.

• 3. Способен к суммации, т.е. при нанесении подряд нескольких подпороговых

стимулов с интервалами меньше продолжительности каждого локального ответа,

эти ответы суммируются и деполяризация мембраны возрастает, следовательно,

повышается возбудимость структуры. При действии очередного подпорогового

стимула из-за суммации наступает потенциал действия. В период возникновения

локального ответа изменятся ионная проницаемость мембраны, увеличивается

поток ионов натрия из межклеточной среды в цитоплазму.

• 4. Не подчиняется закону «Все или ничего». Суть закона: на действие

подпороговых раздражителей структура не отвечает – «ничего», а увеличение

силы порогового раздражения не сопровождается изменением величины ответной

реакции – «все». Закон сформулирован Боудичем.

10.

4. Биоэлектрические явления:в) потенциал действия, следовые реакции

• Потенциал действия возникает при нанесении достаточно сильных пороговых и

сверхпороговых сил, при этом деполяризация мембраны достигает некоторого критического

(порогового) уровня.

• Как только деполяризация достигает порогового уровня, мембрана меняет свою ионную

проницаемость за счет открытия натрий-калиевых каналов. Проницаемость для ионов натрия

возрастает в десятки и сотни раз по сравнению с состоянием покоя.

• Ионы натрия устремляются внутрь клетки, неся с собой положительные заряды, под влиянием

которых внутренняя поверхность мембраны не только теряет свой отрицательный заряд, но и

приобретает положительный заряд (+30мВ, +50мВ), то есть происходит инверсия (переворот)

потенциала мембраны.

• Возбуждение и есть состояние перезарядки мембраны. Вслед за инверсией происходит

реверсия (обратный процесс) – процесс восстановления потенциала покоя. В мембране

инактивируется механизм, транспортирующий натрий в клетку и активируется выход ионов

калия через калиевые поры – процесс реполяризации.

• Продолжительность П.Д. различна у разных тканей: у мотонейронов спинного мозга 1-3 мс, у

миелиновых волокон 0,4-1,5 мс. Самый продолжительный у волокон мышцы сердца 300 мс.

11.

Считается, что потенциал действия – основа процессараспространения возбуждения с присущими ему

свойствами:

• 1.

Возбуждение возникает при действии пороговых и сверхпороговых раздражителей на

фоне деполяризации, достигшей критического уровня.

• 2.

Имеет четкий порог возникновения и подчиняется закону «все или ничего».

• 3.

Распространяется от места возникновения в виде волны возбуждения, без затухания и со

значительной скоростью до 140 м/с.

• 4.

Не способен к суммации.

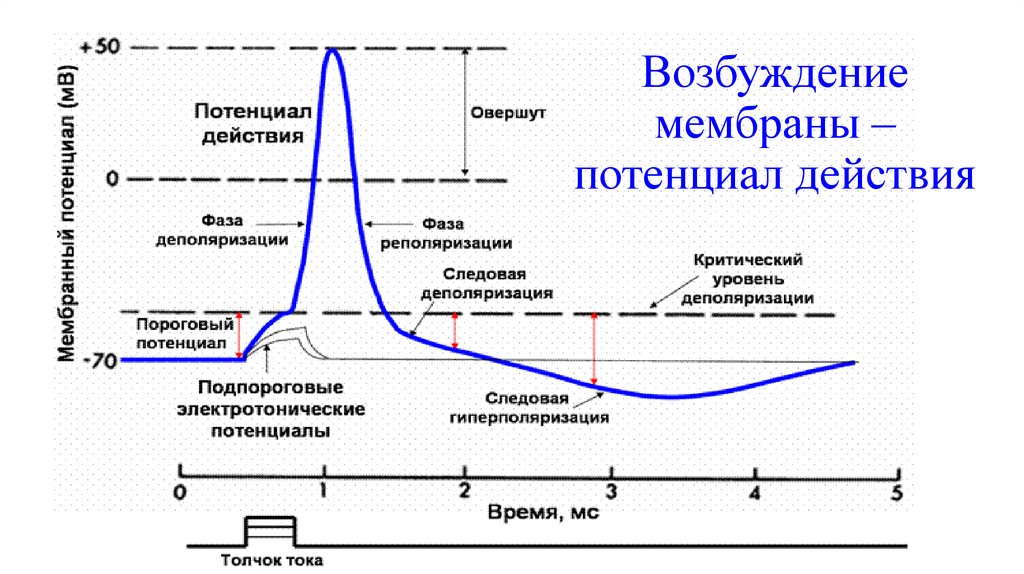

• Следовые реакции выражаются в следовой деполяризации, когда не

произошло окончательного возвращения в состояние покоя мембраны, т.е.

уровень мембранного потенциала выше исходного; гиперполяризации –

потенциал мембраны ниже мембранного (полярность выражена сильнее,

чем в состоянии покоя).

12.

Возбуждениемембраны –

потенциал действия

13.

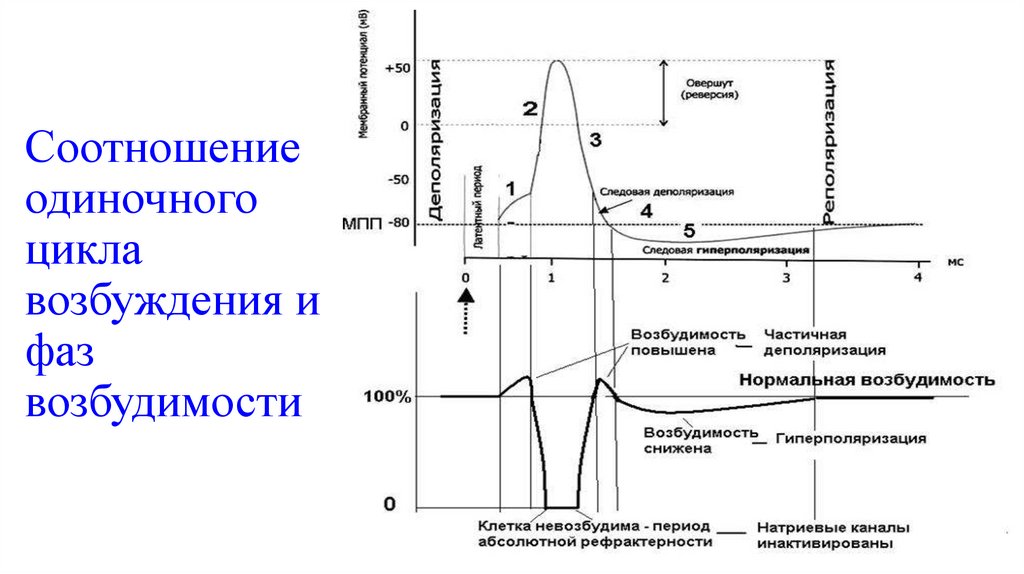

4. Биоэлектрические явления:г) соотношение фаз возбудимости мембраны с фазами

потенциала действия

• В состоянии локального ответа (электротонического потенциала) мембрана

находится в состоянии первичной экзальтации – повышенной возбудимости.

• Во время быстрой деполяризации и инверсии заряда мембраны не способны

реагировать на действие даже сверхпороговых раздражителей. Это явление

называется абсолютная рефрактерность – полная невозбудимость.

• Реверсия (реполяризация) характеризуется периодом относительной

рефрактерности – периодом, когда происходит восстановление возбудимости и

структура приобретает способность реагировать на действие сверхсильных

раздражителей (сверхпороговых).

• Следовая деполяризация характеризуется вторичной экзальтацией –

супернормальной возбудимостью – структура может отвечать на раздражения,

меньше пороговых. Следовая гиперполяризация уменьшает возбудимость

структур и возбудимость становится субнормальной.

• Т.о. одиночный цикл возбуждения имеет фазный характер, при этом каждой фазе

цикла соответствует определенный уровень возбудимости.

14.

Соотношениеодиночного

цикла

возбуждения и

фаз

возбудимости

medicine

medicine biology

biology