Similar presentations:

Человек и общество. Кодификатор

1.

Человек и общество2.

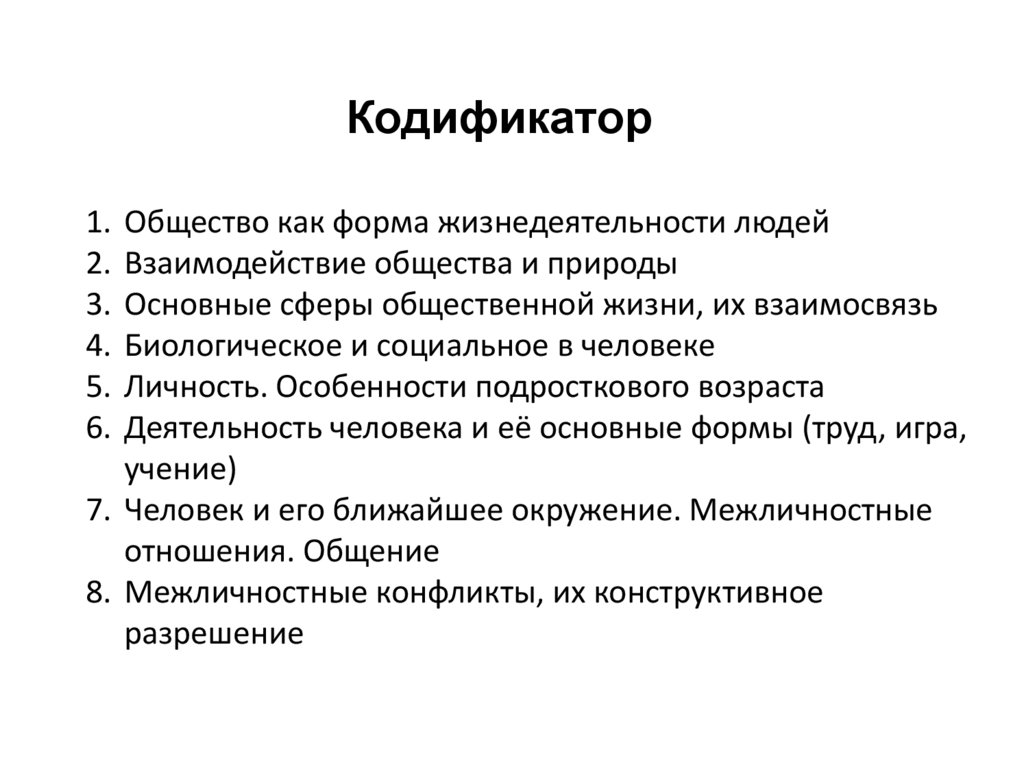

Кодификатор1. Общество как форма жизнедеятельности людей

2. Взаимодействие общества и природы

3. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь

4. Биологическое и социальное в человеке

5. Личность. Особенности подросткового возраста

6. Деятельность человека и её основные формы (труд, игра,

учение)

7. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные

отношения. Общение

8. Межличностные конфликты, их конструктивное

разрешение

3.

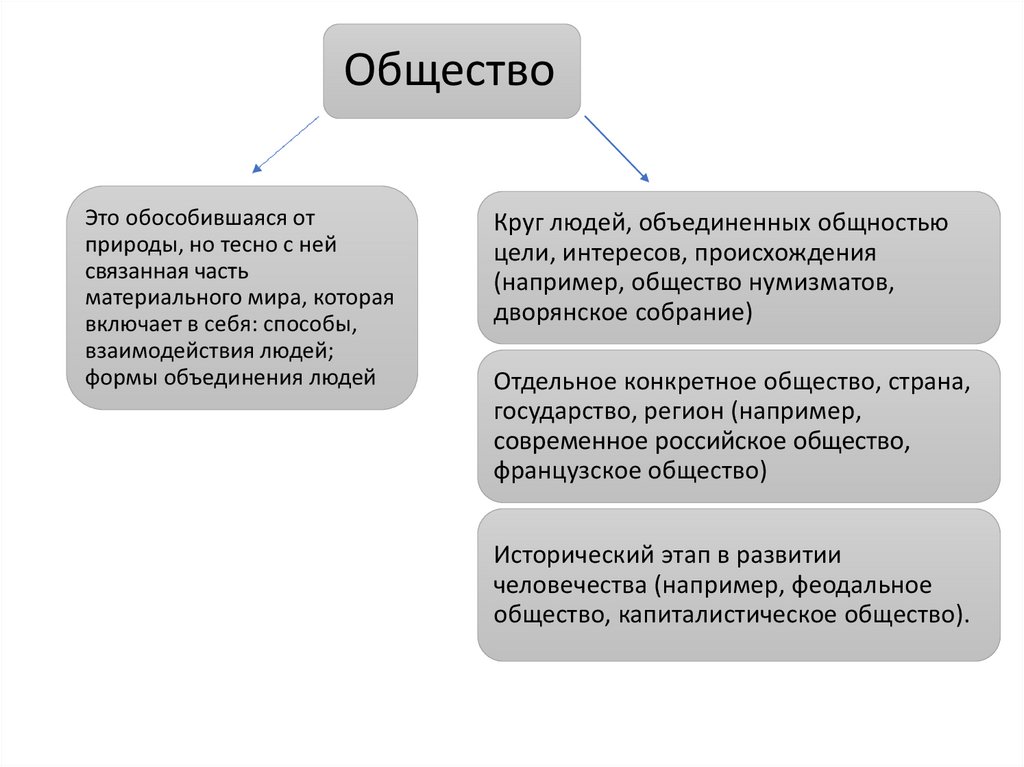

ОбществоЭто обособившаяся от

природы, но тесно с ней

связанная часть

материального мира, которая

включает в себя: способы,

взаимодействия людей;

формы объединения людей

Круг людей, объединенных общностью

цели, интересов, происхождения

(например, общество нумизматов,

дворянское собрание)

Отдельное конкретное общество, страна,

государство, регион (например,

современное российское общество,

французское общество)

Исторический этап в развитии

человечества (например, феодальное

общество, капиталистическое общество).

4.

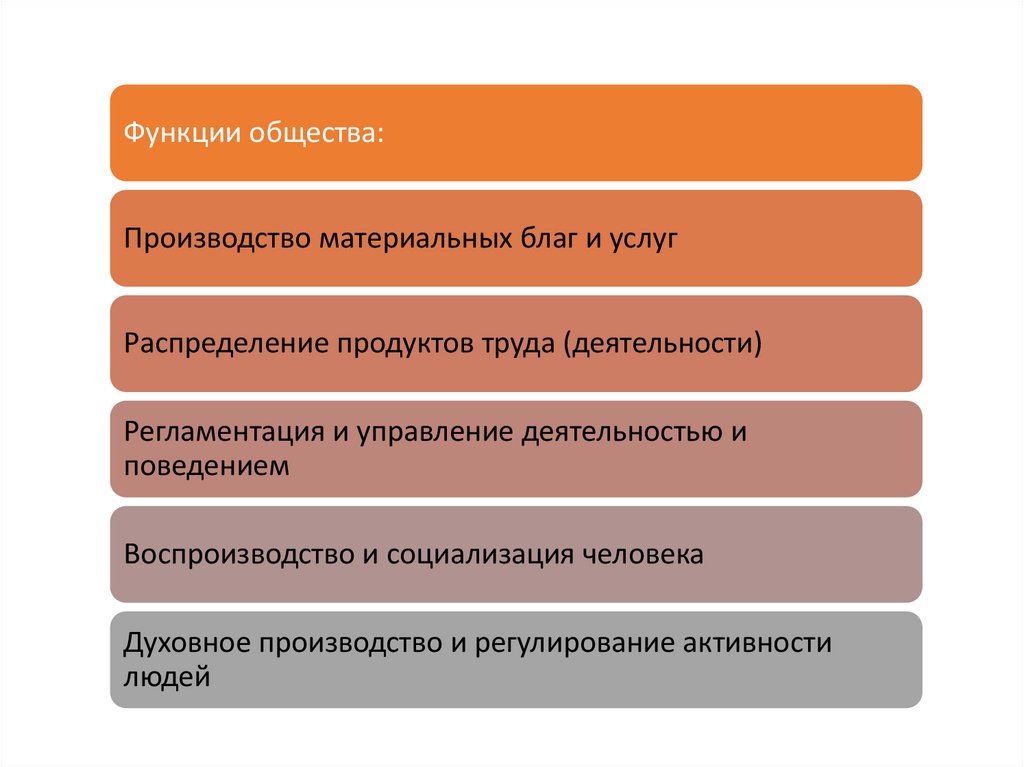

Функции общества:Производство материальных благ и услуг

Распределение продуктов труда (деятельности)

Регламентация и управление деятельностью и

поведением

Воспроизводство и социализация человека

Духовное производство и регулирование активности

людей

5.

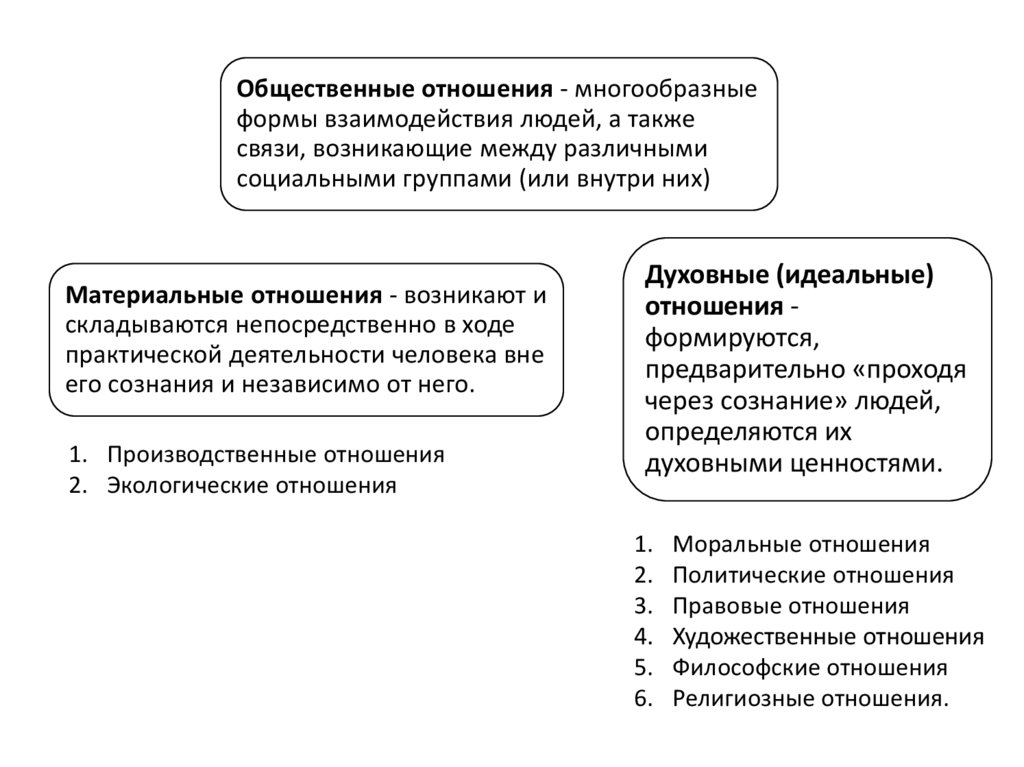

Общественные отношения - многообразныеформы взаимодействия людей, а также

связи, возникающие между различными

социальными группами (или внутри них)

Материальные отношения - возникают и

складываются непосредственно в ходе

практической деятельности человека вне

его сознания и независимо от него.

1. Производственные отношения

2. Экологические отношения

Духовные (идеальные)

отношения формируются,

предварительно «проходя

через сознание» людей,

определяются их

духовными ценностями.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Моральные отношения

Политические отношения

Правовые отношения

Художественные отношения

Философские отношения

Религиозные отношения.

6.

Традиционное, индустриальное, информационное общество7.

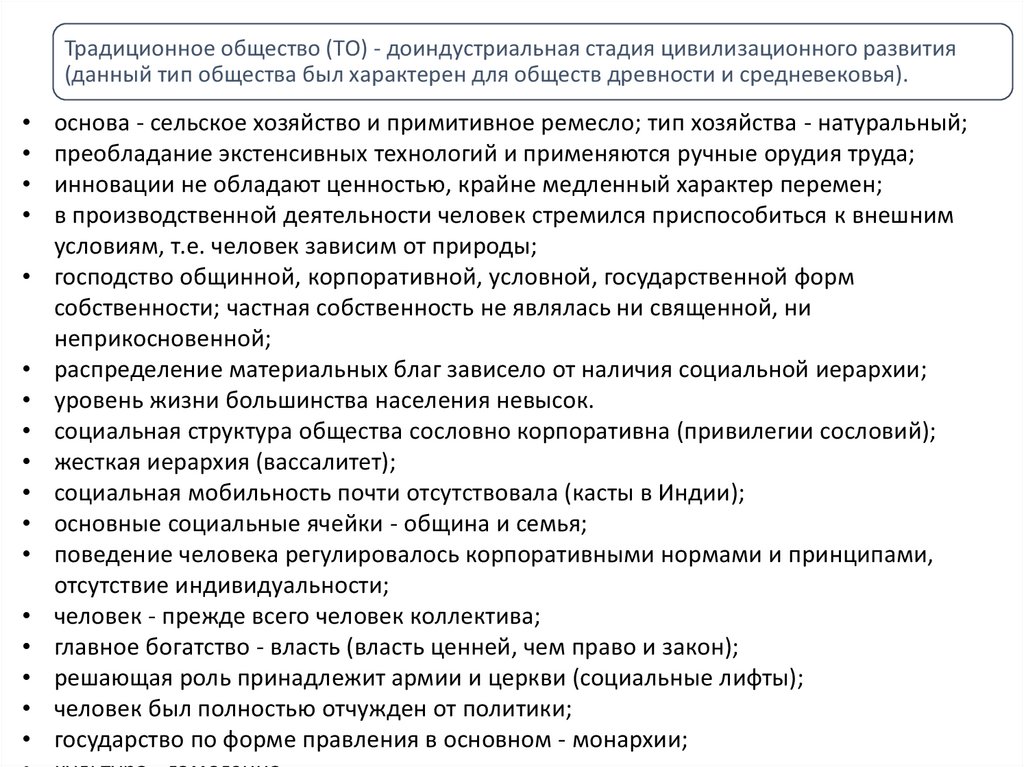

Традиционное общество (ТО) - доиндустриальная стадия цивилизационного развития(данный тип общества был характерен для обществ древности и средневековья).

основа - сельское хозяйство и примитивное ремесло; тип хозяйства - натуральный;

преобладание экстенсивных технологий и применяются ручные орудия труда;

инновации не обладают ценностью, крайне медленный характер перемен;

в производственной деятельности человек стремился приспособиться к внешним

условиям, т.е. человек зависим от природы;

господство общинной, корпоративной, условной, государственной форм

собственности; частная собственность не являлась ни священной, ни

неприкосновенной;

распределение материальных благ зависело от наличия социальной иерархии;

уровень жизни большинства населения невысок.

социальная структура общества сословно корпоративна (привилегии сословий);

жесткая иерархия (вассалитет);

социальная мобильность почти отсутствовала (касты в Индии);

основные социальные ячейки - община и семья;

поведение человека регулировалось корпоративными нормами и принципами,

отсутствие индивидуальности;

человек - прежде всего человек коллектива;

главное богатство - власть (власть ценней, чем право и закон);

решающая роль принадлежит армии и церкви (социальные лифты);

человек был полностью отчужден от политики;

государство по форме правления в основном - монархии;

8.

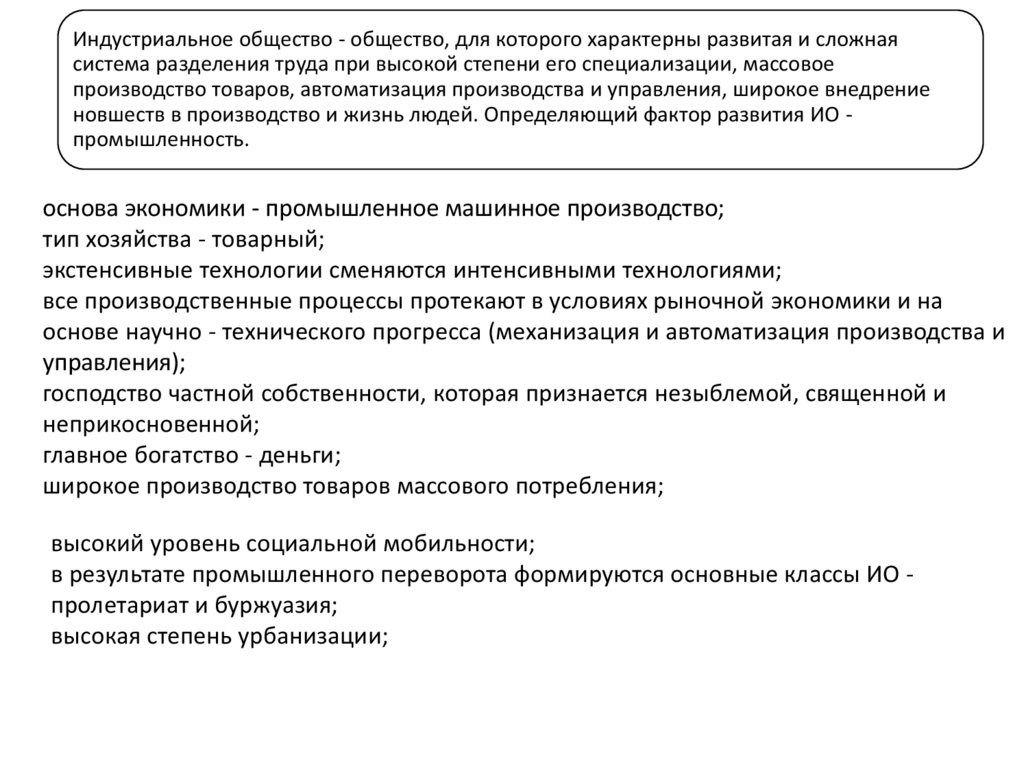

Индустриальное общество - общество, для которого характерны развитая и сложнаясистема разделения труда при высокой степени его специализации, массовое

производство товаров, автоматизация производства и управления, широкое внедрение

новшеств в производство и жизнь людей. Определяющий фактор развития ИО промышленность.

основа экономики - промышленное машинное производство;

тип хозяйства - товарный;

экстенсивные технологии сменяются интенсивными технологиями;

все производственные процессы протекают в условиях рыночной экономики и на

основе научно - технического прогресса (механизация и автоматизация производства и

управления);

господство частной собственности, которая признается незыблемой, священной и

неприкосновенной;

главное богатство - деньги;

широкое производство товаров массового потребления;

высокий уровень социальной мобильности;

в результате промышленного переворота формируются основные классы ИО пролетариат и буржуазия;

высокая степень урбанизации;

9.

• возникновение целостной нации - государства, организованного на основе общегоязыка и культуре;

• возрастание роли государства в жизни общества;

• решающую роль в государственной власти начинают играть представительные

органы (парламенты);

• проходят процессы демократизации политических структур;

• формируются основы гражданского общества и правового государства.

• секуляризация общественного сознания;

• в общественном и индивидуальном сознании преобладают ценности

индивидуализма и рационализма;

• складывается как система знаний наука;

• широкое распространение знаний и образования;

• культура - гетерогенна (субкультуры).

Секуляризация - процесс освобождения социальной жизни от преобладания религиозного

влияния; обмирщение общественного сознания и распространения атеизма.

10.

Информационное общество - общество, в котором основным богатством иресурсом является информация, в котором основной производственной силой

выступает знание (наука) и информация.

• снова экономики - высоко технологичное производство и сфера услуг;

• ведущим становятся производство научных знаний;

• утверждается новая «интеллектуальная технология», связанная с ЭВТ

(линейное программирование, анализ систем и др.);

• интенсификация производства за счет высоких технологий;

• производство ориентировано на качество, на потребителя;

• развиваются ресурсосберегающие технологии;

• особые требования к трудовым ресурсам (значение имеет не количество, а

качество затраченного труда);

• разнообразные формы собственности (государственная, частная,

акционерная и др.);

• широкое производство товаров массового потребления;

• главная проблема - не производство, а потребление;

• выравниваются доходы населения.

11.

• высокий уровень социальной мобильности;• большая часть работников занята в сфере обслуживания;

• собственность, как критерий социального неравенства, утрачивает свое значение,

уступая место профессиональному;

• сближаются размеры доходов различных групп населения, что ведет к ликвидации

социальной поляризации общества;

• в социальной структуре преобладают средний класс

• роль государства возрастает (например, атомная энергетика – закрытый Северск);

• развитая плюралистическая демократия;

• реальное участие граждан в принятии важнейших решений;

• общество существует без наличия какого - либо господствующего класса;

• сформировалось гражданское общество: в регулировании общественных

отношений обладает закон, а главной ценностью является человек, его права и

свободы;

• свободы сочетаются с равенством;

• усиление процесса глобализации в политике.

• всеобщее образование, в т.ч. высшее;

• непрерывность образования;

• наука - стержень развития общества;

• ключевые общественные институты - НИИ, университеты;

• интернационализация культуры

12.

Плюрализм:в экономике: различные

формы деятельности,

собственности,

производства - в рамках

закона;

в духовной сфере:

обеспеченная законом

свобода различных

точек зрения,

позиций, мнений

(идеологическое

многообразие) и форм

научного и

художественного

творчества в рамках

закона.

в политике:

сосуществование и

взаимодействие в

обществе различных

политических партий и

иных общественных

организаций в рамках

закона;

13.

2. Взаимоотношения природы и обществаПрирода— окружающая человека среда, в которой он живёт, биосфера.

Естественная среда—

естественные условия

жизнедеятельности человека.

Искусственная среда—

созданная людьми, его

культура

14.

Общество каксоциальная система - это

целостное образование,

основным элементом

которого являются люди,

их связи, взаимодействия

и отношения, которые

носят устойчивый

характер и переходят из

поколения в поколение

15.

Признаками общества как системы являются:1. Целостность - способность обеспечивать единство всех своих

элементов.

2. Социальность - взаимодействие людей во всех сферах

жизнедеятельности.

3. Устойчивость - сохранение достигнутого состояния.

4. Автономность и самодостаточность - создание необходимых условий

для развития и удовлетворения потребностей без влияния извне.

5. Способность к саморегуляции - через систему правил, требований,

прав и обязанностей общество регулирует собственную внутреннюю

жизнь.

16.

Экономическая сфера(отношения, связанные с

производством,

распределением, обменом и

потреблением материальных

благ.)

Духовная сфера

(отношения,

складывающиес

я в процессе

создания,

распространени

я, сохранения и

освоения

духовных

ценностей.)

Социальная

сфера

(отношения

между

социальными

общностями и

группами.)

Политическая сфера (отношения

гражданского общества,

политических партий и

государства. Назначение сферы

политики - осуществлять

руководство и управление.)

17.

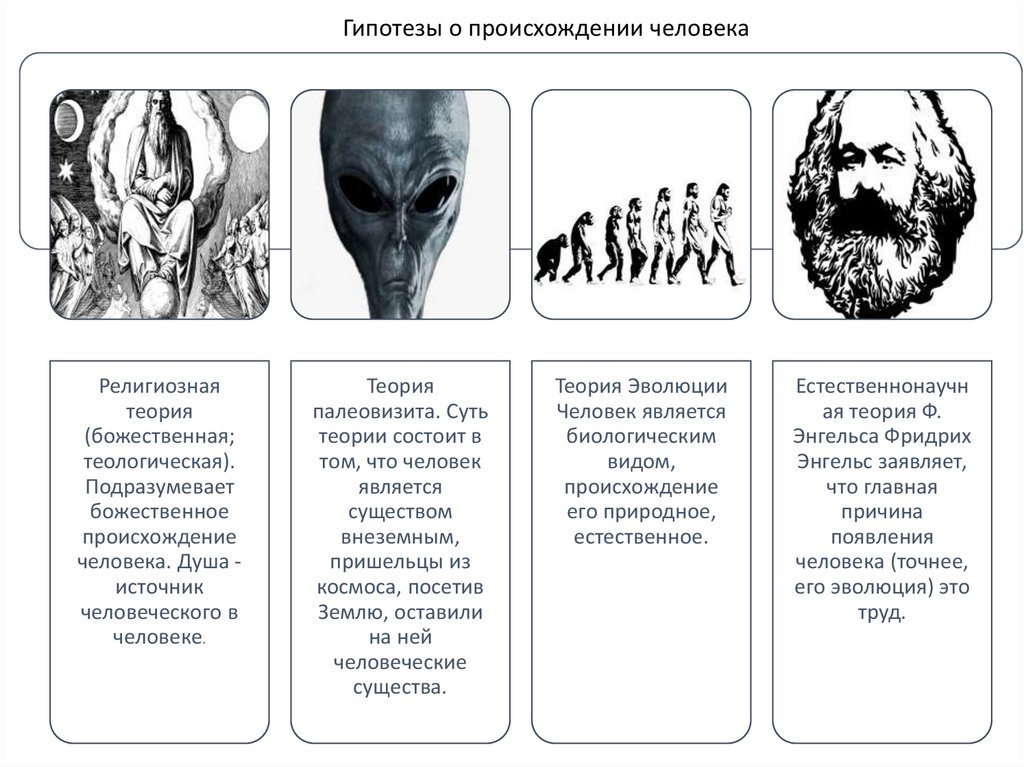

Гипотезы о происхождении человекаРелигиозная

теория

(божественная;

теологическая).

Подразумевает

божественное

происхождение

человека. Душа источник

человеческого в

человеке.

Теория

палеовизита. Суть

теории состоит в

том, что человек

является

существом

внеземным,

пришельцы из

космоса, посетив

Землю, оставили

на ней

человеческие

существа.

Теория Эволюции

Человек является

биологическим

видом,

происхождение

его природное,

естественное.

Естественнонаучн

ая теория Ф.

Энгельса Фридрих

Энгельс заявляет,

что главная

причина

появления

человека (точнее,

его эволюция) это

труд.

18.

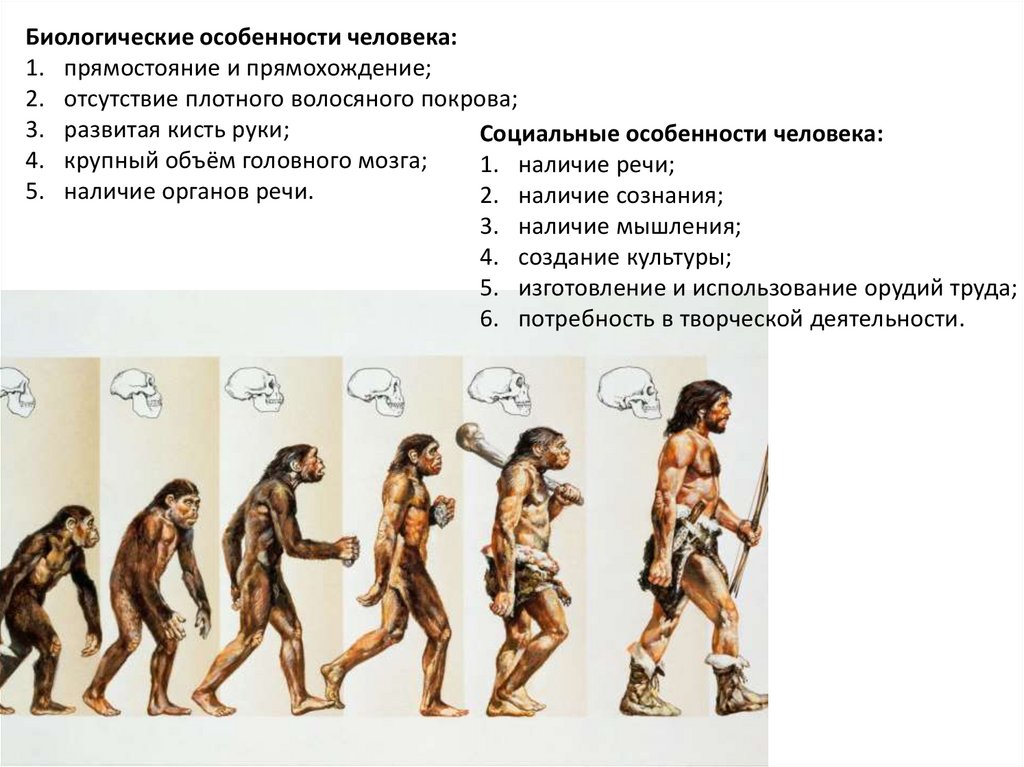

Биологические особенности человека:1. прямостояние и прямохождение;

2. отсутствие плотного волосяного покрова;

3. развитая кисть руки;

Социальные особенности человека:

4. крупный объём головного мозга;

1. наличие речи;

5. наличие органов речи.

2. наличие сознания;

3. наличие мышления;

4. создание культуры;

5. изготовление и использование орудий труда;

6. потребность в творческой деятельности.

19.

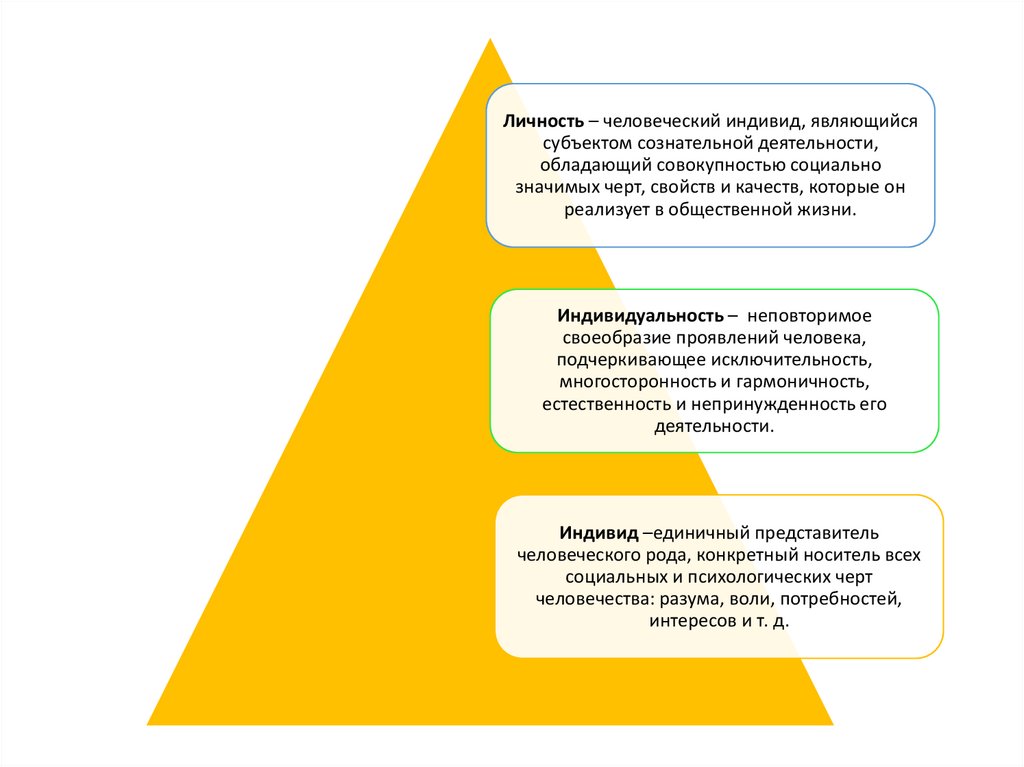

Личность – человеческий индивид, являющийсясубъектом сознательной деятельности,

обладающий совокупностью социально

значимых черт, свойств и качеств, которые он

реализует в общественной жизни.

Индивидуальность – неповторимое

своеобразие проявлений человека,

подчеркивающее исключительность,

многосторонность и гармоничность,

естественность и непринужденность его

деятельности.

Индивид –единичный представитель

человеческого рода, конкретный носитель всех

социальных и психологических черт

человечества: разума, воли, потребностей,

интересов и т. д.

20.

Социализация — процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом знаний,культурных норм, традиций и социального опыта, необходимых для

жизнедеятельности в обществе.

первичная

Агенты первичной социализации — родители,

близкие и дальние родственники и т. д.

вторичная

Агенты вторичной социализации —

СМИ, образовательные учреждения,

производственные предприятия и т. д.

Институты социализации —социальные учреждения, влияющие на процесс

социализации и направляющие его.

Первичные: семья, школа, вуз.

Вторичные: СМИ, армия, церковь.

Первичная социализация личности осуществляется в сфере межличностных

отношений, вторичная — в сфере социальных отношений

21.

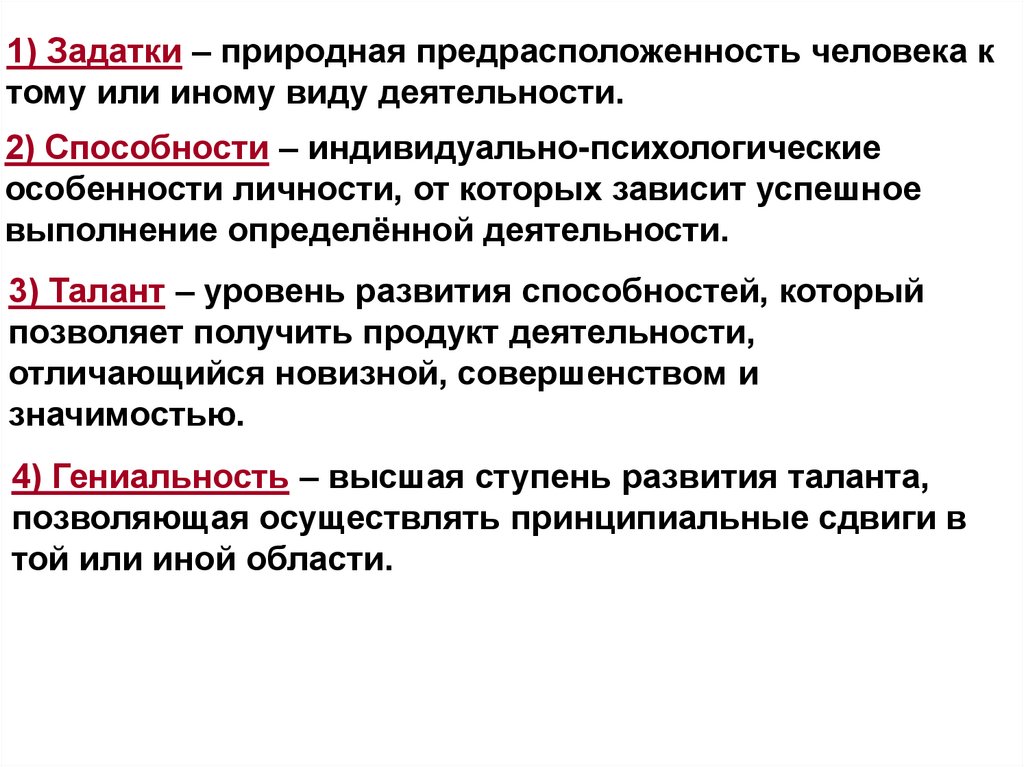

1) Задатки – природная предрасположенность человека ктому или иному виду деятельности.

2) Способности – индивидуально-психологические

особенности личности, от которых зависит успешное

выполнение определённой деятельности.

3) Талант – уровень развития способностей, который

позволяет получить продукт деятельности,

отличающийся новизной, совершенством и

значимостью.

4) Гениальность – высшая ступень развития таланта,

позволяющая осуществлять принципиальные сдвиги в

той или иной области.

22.

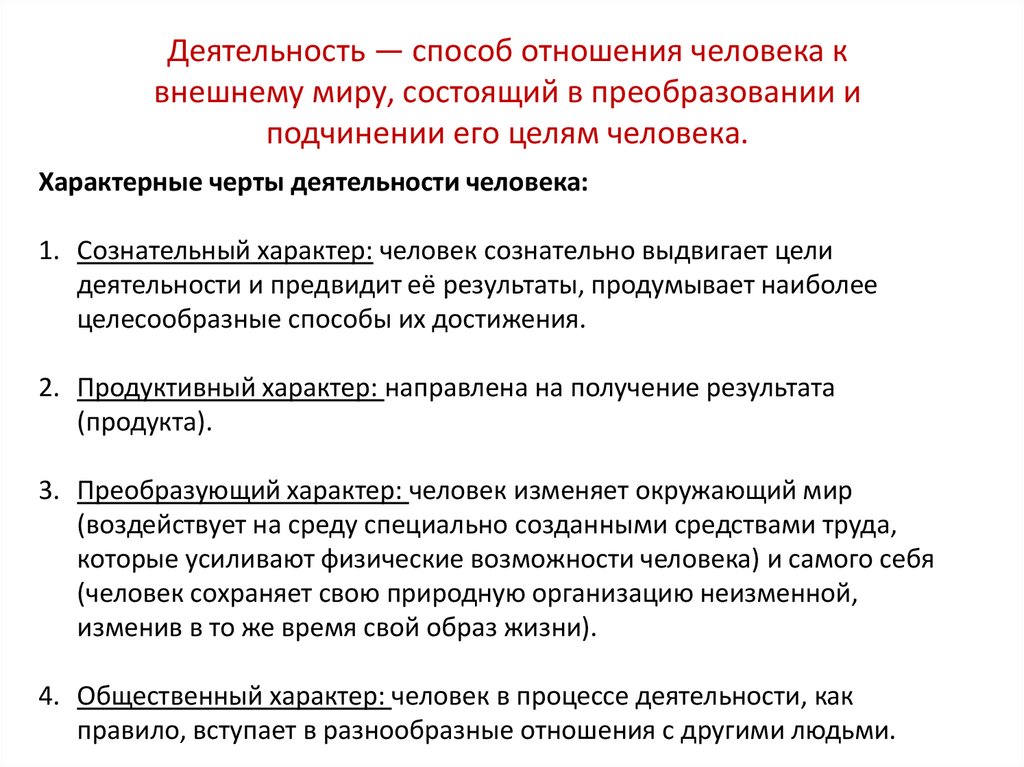

Деятельность — способ отношения человека квнешнему миру, состоящий в преобразовании и

подчинении его целям человека.

Характерные черты деятельности человека:

1. Сознательный характер: человек сознательно выдвигает цели

деятельности и предвидит её результаты, продумывает наиболее

целесообразные способы их достижения.

2. Продуктивный характер: направлена на получение результата

(продукта).

3. Преобразующий характер: человек изменяет окружающий мир

(воздействует на среду специально созданными средствами труда,

которые усиливают физические возможности человека) и самого себя

(человек сохраняет свою природную организацию неизменной,

изменив в то же время свой образ жизни).

4. Общественный характер: человек в процессе деятельности, как

правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

23.

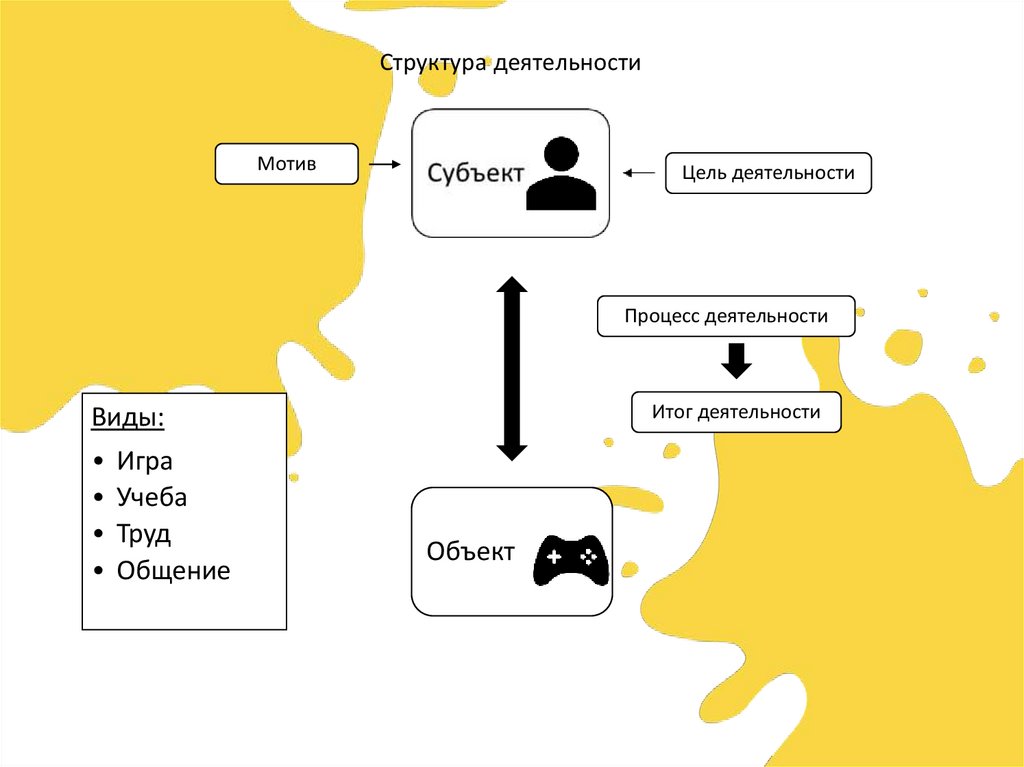

Структура деятельностиМотив

Цель деятельности

Процесс деятельности

Итог деятельности

Виды:

• Игра

• Учеба

• Труд

• Общение

Объект

24.

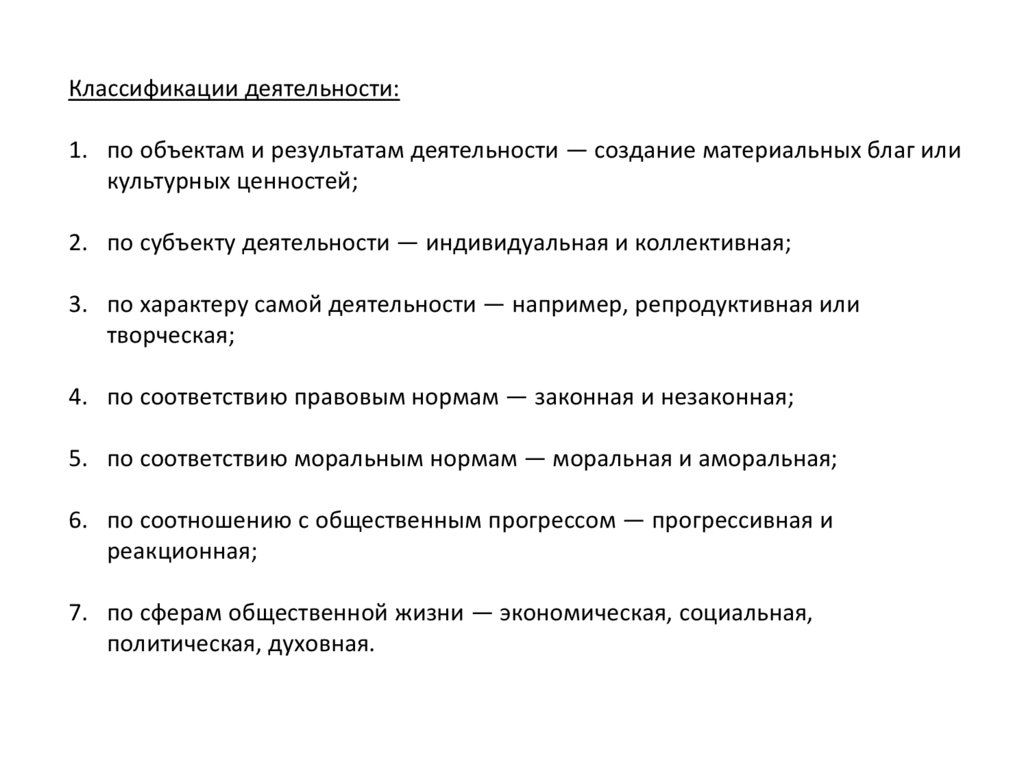

Классификации деятельности:1. по объектам и результатам деятельности — создание материальных благ или

культурных ценностей;

2. по субъекту деятельности — индивидуальная и коллективная;

3. по характеру самой деятельности — например, репродуктивная или

творческая;

4. по соответствию правовым нормам — законная и незаконная;

5. по соответствию моральным нормам — моральная и аморальная;

6. по соотношению с общественным прогрессом — прогрессивная и

реакционная;

7. по сферам общественной жизни — экономическая, социальная,

политическая, духовная.

25.

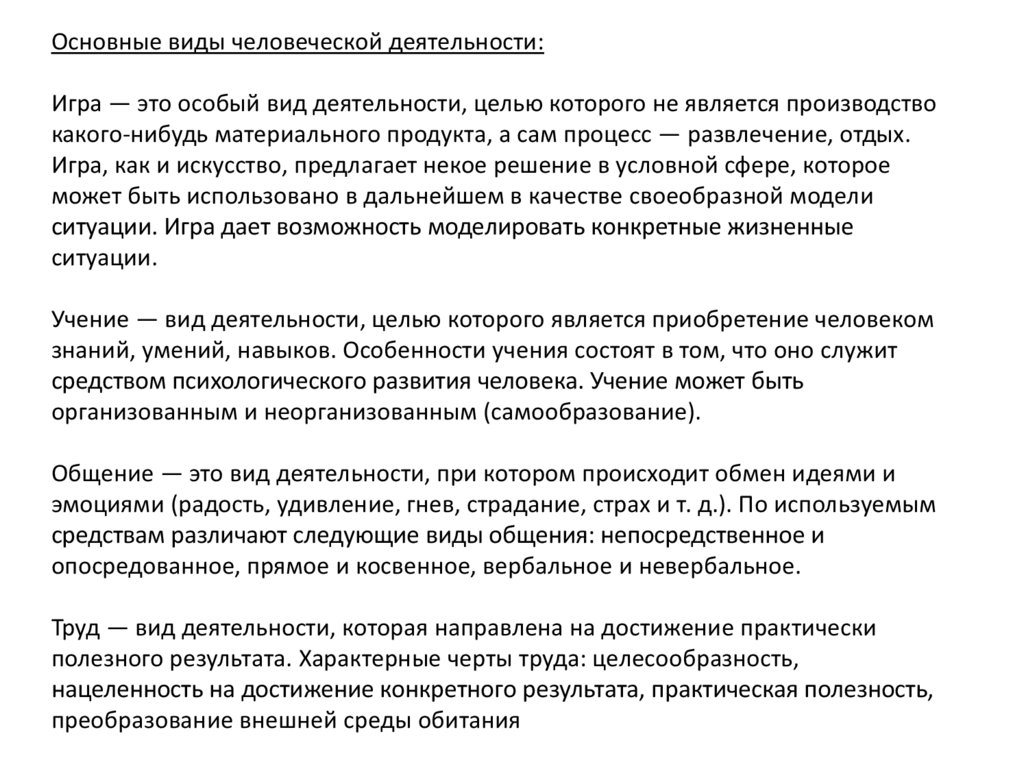

Основные виды человеческой деятельности:Игра — это особый вид деятельности, целью которого не является производство

какого-нибудь материального продукта, а сам процесс — развлечение, отдых.

Игра, как и искусство, предлагает некое решение в условной сфере, которое

может быть использовано в дальнейшем в качестве своеобразной модели

ситуации. Игра дает возможность моделировать конкретные жизненные

ситуации.

Учение — вид деятельности, целью которого является приобретение человеком

знаний, умений, навыков. Особенности учения состоят в том, что оно служит

средством психологического развития человека. Учение может быть

организованным и неорганизованным (самообразование).

Общение — это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и

эмоциями (радость, удивление, гнев, страдание, страх и т. д.). По используемым

средствам различают следующие виды общения: непосредственное и

опосредованное, прямое и косвенное, вербальное и невербальное.

Труд — вид деятельности, которая направлена на достижение практически

полезного результата. Характерные черты труда: целесообразность,

нацеленность на достижение конкретного результата, практическая полезность,

преобразование внешней среды обитания

26.

7. Человек и его ближайшее окружение. Межличностныеотношения. Общение

Малая группа — группа из двух и более человек, объединённых одной целью,

сходными интересами и потребностями в общении и совместной деятельности,

находящихся в непосредственном контакте друг с другом.

Основные признаки малой группы:

1) взаимодействие членов группы

напрямую, их личное знакомство между

собой;

2) небольшое количество участников, оно

может колебаться от 2−3 до 20−25 человек;

3) общая деятельность, подчинённая общей

цели.

27.

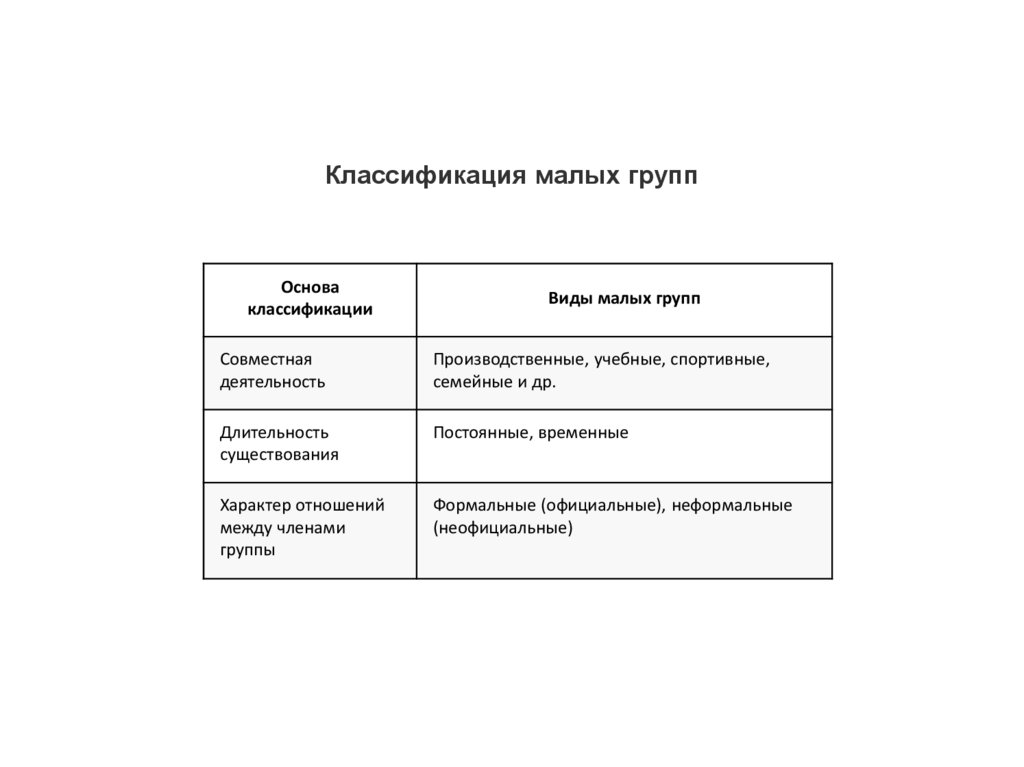

Классификация малых группОснова

классификации

Виды малых групп

Совместная

деятельность

Производственные, учебные, спортивные,

семейные и др.

Длительность

существования

Постоянные, временные

Характер отношений

между членами

группы

Формальные (официальные), неформальные

(неофициальные)

28.

Групповые нормы — совокупность правил и требований,вырабатываемых каждой реально функционирующей общностью и

играющих роль важнейшего средства регуляции поведения данной

группы, характера их взаимоотношений, взаимодействия и общения.

Конформность или конформизм (от лат. conformis — подобный,

сообразный) — податливость человека реальному или

воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении

его поведения и установок в соответствии с первоначально не

разделявшейся им позицией большинства.

29.

Межличностные отношения — взаимосвязи человека с окружающими еголюдьми: с другим человеком, группой (большой или малой). Межличностные

отношения, как правило, характеризуются словом «взаимно».

Выделяют следующие виды межличностных отношений:

1. Деловые (официальные — от лат. officialis — должностной) — связаны с

соблюдением каких- либо формальностей, правил, установленных

администрацией, а также каким-либо официальным лицом (например, учитель

— ученик; директор школы — учитель; президент РФ — председатель

Правительства РФ и т. д.).

2. Личные (неофициальные) — складываются между людьми на основе частных

взаимоотношений вне зависимости от выполняемой работы и не ограничены

установленными формальными правилами.

Общение — вид деятельности, при котором происходит обмен информацией,

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиями. В широком смысле

слова общение — взаимные отношения, деловая или дружеская связь между

людьми.

30.

8. Межличностные конфликты, их разрешениеКонфликт (от лат. conflictus — столкновение) — столкновение противоположно

направленных целей, интересов, позиций, мнений и взглядов оппонентов или

субъектов взаимодействия.

Стадии:

1. Предконфликтное состояние.

2. Возникновение объективной конфликтной ситуации. (зарождение конфликта).

3. Осознание конфликтной ситуации хотя бы одним из участников социального взаимодействия.

4. Начало открытого конфликтного взаимодействия.

5. Развитие открытого конфликта или (Развертывание конфликтного взаимодействия и достижение

апогея.)

6. Разрешение конфликта или углубление конфликтной ситуации.

- Разрешение

- «замораживание» конфликта, т.е. снижение напряженности до определенного уровня и гибкое

управление развитием ситуации в

последующем;

- угасание конфликта, когда в действие вступает народная мудрость («время лечит», «утро вечера

мудренее»), которая предполагает, что с течением времени напряженность в конфликте спадет сама

собой.

31.

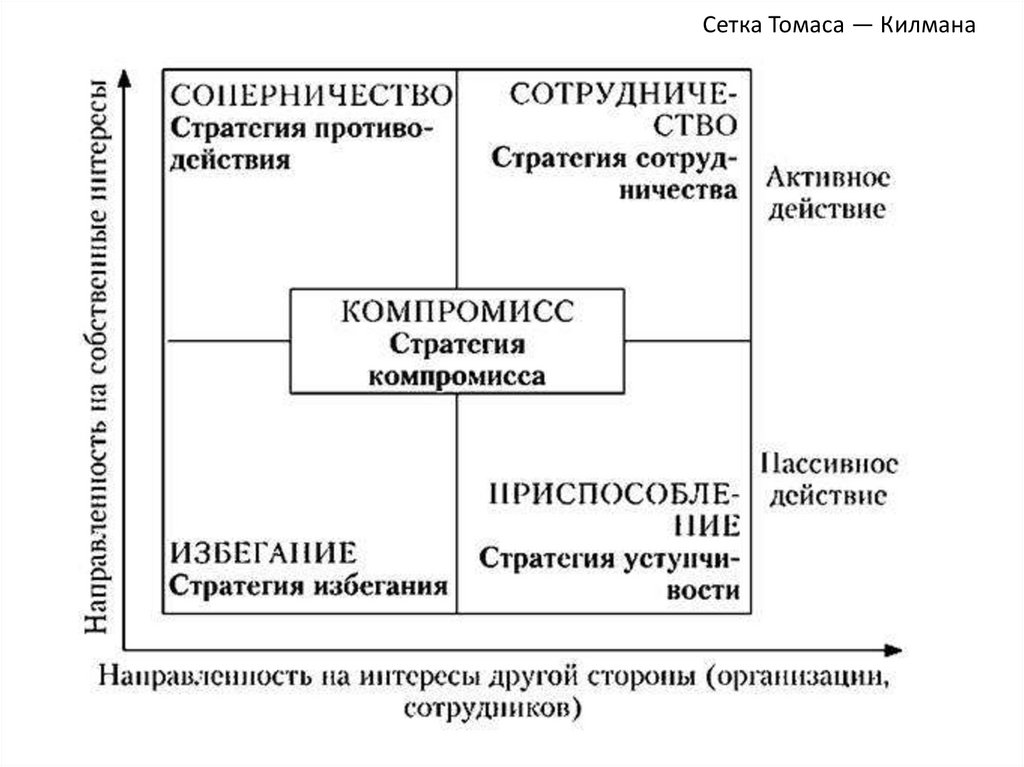

Сетка Томаса — Килмана32.

Способы решения конфликтов:1. компромисс — соглашение на основе взаимных уступок;

2. переговоры — обмен мнениями обеих сторон с целью

решения проблемы;

3. посредничество — использование третьей стороны в

решении проблемы;

4. арбитраж (фр. arbitrage — третейский суд) — обращение к

наделенному специальными полномочиями органу власти

за помощью в решении проблемы;

5. применение силы, власти, закона — одностороннее

использование власти или силы одной из сторон.

sociology

sociology