Similar presentations:

История развития психопатологии в зарубежный странах

1.

История развития психопатологиив зарубежный странах

Выполнила студентка 2 курса ИДОиР группы ЛОГО2 Тимофеева

Ирина

2.

Возможность свободного высказыванияистинно научных материалистических

взглядов появилась во времена

Французской буржуазной революции после

краха старой идеологии. Это сказалось и на

правовом положении больных в обществе

и на отношении к ним социального

окружения. Появилась возможность

законодательного преобразования

положения психически больных.

3.

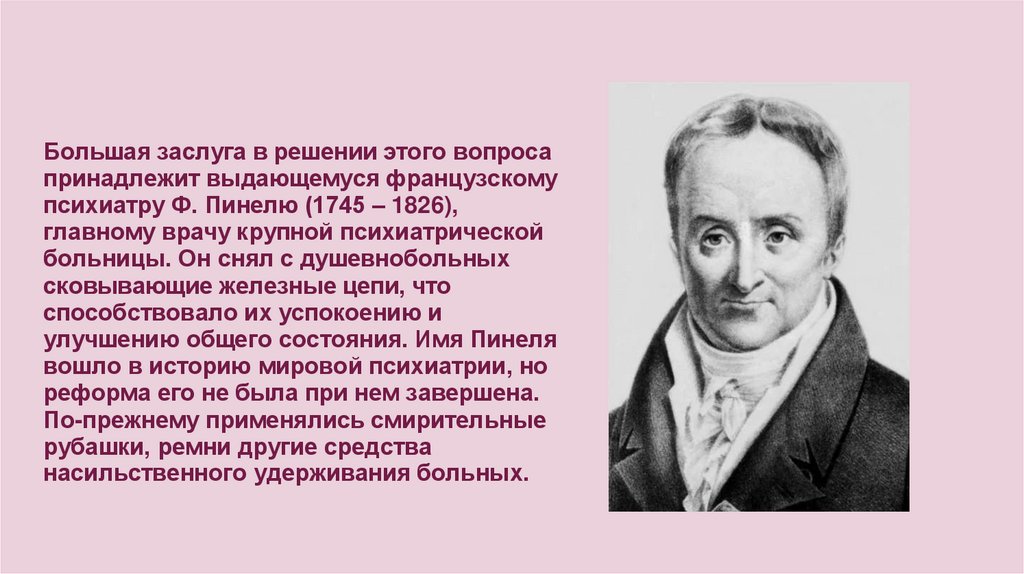

Большая заслуга в решении этого вопросапринадлежит выдающемуся французскому

психиатру Ф. Пинелю (1745 – 1826),

главному врачу крупной психиатрической

больницы. Он снял с душевнобольных

сковывающие железные цепи, что

способствовало их успокоению и

улучшению общего состояния. Имя Пинеля

вошло в историю мировой психиатрии, но

реформа его не была при нем завершена.

По-прежнему применялись смирительные

рубашки, ремни другие средства

насильственного удерживания больных.

4.

Ученик и последователь Пинеля Ж. Эскироль (1772 – 1840) продолжил дело своего учителя. Онпотребовал вместо изоляции больных в тюрьмах помещать их в лечебные учреждения и обязательно

проводить медицинские осмотр. Эскироль в труде «О душевных болезнях» описал отдельные

симптомы психических заболеваний и подверг их определенной классификации.

Последователем Пинеля явился ирландский врач Д. Конолли (1794 – 1866). Он разработал мероприятия

по организации психиатрических лечебниц, вошедшие в историю под названием «системы

нестеснения» (no restraint), выступил против насильственных мер по отношению к психическим

больным, в частности против связывания их, за освобождение от смирительных рубашек.

Большую роль в организации помощи психически больным в США сыграл Б. Раш (1745 – 1813). Он

также стоял за гуманное отношение к психическим больным. Развитие психиатрии в Германии было

связано с господствованием здесь в первой половине XIX века идеалистических взглядов на сущность

психических процессов. Философы-идеалисты того времени (И. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллинг),

признавая первичность духа, способствовали тем самым становлению дуализма в психиатрии, что

привело к образованию двух идеологических школ: «психиков» и «соматиков».

5.

Сторонники первой школы, в частности Гейнрот (1773 – 1843), считали, что источником психических заболеваний являетсяпатология «духа», «порочность души», безнравственность человека. Подобная точка зрения на природу психической

деятельности не только требовала от больного признания в совершении им якобы грехов, но и способствовала применению

особых «психотерапевтических» методов лечения, во время которых больные подвергались настоящим пыткам. Их

неожиданно обливали холодной водой, помещали во вращающееся колесо, сбрасывали в воду и т. д.

Представители школы «соматиков», идеологом которых был Якоби (1775 – 1858), утверждали, что психическая болезнь

является результатом соматической патологии, что «душа» сама по себе бессмертна и несовместима с понятием

материальных основ психической деятельности. Для лечения больных они рекомендовали назначать голодную диету,

рвотные и слабительные средства, кровопускания, т. е. для подавления симптомов психических расстройств

(психомоторное возбуждение, агрессивность, страх) использовали фактически те же репрессивные методы.

На более высокую научную ступень поднялось учение немецкого психиатра В. Гризингера (1817 – 1868). Он объяснял

психические заболевания с материалистических позиций, утверждая возможность рефлекторной природы психической

деятельности и считая психические нарушения результатом болезни мозга. Гризингер был не только сторонником взглядов

Конолли, но и претворял его идеи в жизнь. Он настаивал на освобождении больных от всяческих мер стеснения и оказания

им медицинской помощи.

Французский психиатр Б. Морель (1809 – 1872) полагал, что основной причиной психических расстройств является

наследственная отягощенность, что патологические признаки болезней накапливаются из поколения в поколение, а такие

болезни, как туберкулез, сифилис, алкоголизм, служат провоцирующими факторами и способствуют утяжелению

психического заболевания.

6.

Фрейд разработал методику психоанализа в 1896 году, однако некоторое время научно-медицинское окружениескептически относилось к ней. Не признавали методику Фрейда и психологи-идеалисты, так как его система

взглядов расходилась с традиционными представлениями о психике. Тем не менее спустя несколько лет Фрейду

удалось привлечь на свою сторону ряд молодых ученых и основать в 1903 году Венское психоаналитическое

общество. Вместе с тем, в частности А. Адлер, К. Юнг, подвергли критике его учение.

Адлер (1922), к примеру, выдвинул новую систему взглядов, назвав ее индивидуальной психологией, где

фрейдовскую трактовку пансексуализма заменил идеей бессознательного стремления человека к власти.

Согласно этой идеи, в каждом человеке существует врожденное чувство неполноценности, из-за которого он

постоянно стремится к превосходству над другими, к подавлению другого человека.

Таким образом, Адлер отрицал доминирующую в психике роль сексуальности и механизмов подсознательной

деятельности, однако его концепция о жажде власти, врожденных комплексах влечения к агрессии и могуществу,

по существу, не отличаются от фрейдовских, поскольку также основываются на инстинктах жизни, смерти и

разрушения. У Адлера биологизация бессознательного, субъективная трактовка психических процессов та же,

что и в «классическом» фрейдизме.

Юнг (1924) назвал свое учение аналитической психологией. Он не признавал такие понятия фрейдовского

психоанализа, как «Эдипов комплекс», «вытеснение», «сублимация», считая, что взятые за их основу явления не

имеют места в реальной жизни. Юнг бессознательные акты в деятельности человека объяснял наличием в

организме особой энергии, способной переходить из одного вида в другой. Следовательно, Юнг использовал

физические законы природы для объяснения общественных явлений и создал учение о коллективном

бессознательном. Он утверждал, что коллективное бессознательное в человечестве является носителем его

расовых черт и способно передаваться из поколения в поколение.

7.

Подытоживая концепцию фрейдизма и неофрейдизма, можно с определенностью сказать, что в современнойпсихиатрии и психологии постоянно идет дискуссия, особенно вокруг извечно спорного вопроса о первичности

материи и сознания, а также трактовок сознательной и бессознательной деятельности человека. Сознание,

согласно диалектико-материалистическому пониманию, вторично и представляет собой высшую форму

отражения объективной реальности. Оно возникает в процессе общественно-производственной жизни личности.

К. Маркс, отмечая тесную связь сознания с окружающей средой, писал: «Сознание, следовательно, с самого

начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди. Сознание, конечно, есть

вначале осознание ближайшей чувственно воспринимаемой среды и осознание ограниченной связи с другими

лицами и вещами, находящимися вне начинающегося сознавать себя индивида; в то же время оно – осознание

природы…». Тем самым Маркс подчеркивал, что сознание – это общественный продукт осознанного бытия. Вне

коллектива, вне общества сознание формироваться не может. Оно является следствием длительного

исторического развития общественного бытия человека.

Сознание – это свойство мозга, высшая форма отражения человеком объективного мира, своего окружения,

взаимоотношений собственной личности с внешней средой. Мозг человека объединяет в акте сознательной

деятельности все формы отражения действительности. При этом учитываются различные особенности

деятельности, запас знаний, актуальность своевременность поставленных задач, варианты решения их при

возникновении различных ситуаций. Воспитание человека, приобретение профессиональных навыков, развитие

высших специфических качеств личности – все это невозможно вне акта сознательной деятельности.

medicine

medicine