Similar presentations:

Старинные карты северного Причерноморья и картографический подход в решении историко-географических задач

1.

XXX-ая МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА: СОЦИОПРИРОДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВО ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ»

Судак 14–18 сентября 2020 года

СТАРИННЫЕ КАРТЫ СЕВЕРНОГО

ПРИЧЕРНОМОРЬЯ И КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ

ПОДХОД В РЕШЕНИИ ИСТОРИКОГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

АНДРЕЙ АРТЁМОВИЧ ГЕРЦЕН

(Andrey A. Herzen)

кандидат географических наук,

Институт географии Российской академии наук, научный сотрудник

Российский научный фонд, главный специалист

gerzen@igras.ru

2.

Старинныегеографические

карты

Северного Причерноморья являются

бесценными источниками по истории,

географии, топонимии, требующими

отдельного внимания и комплексного

изучения информации.

Эти

источники

пока

изучены

фрагментарно, а некоторые до сих пор

неизвестны ни специалистам, ни, тем

более,

общественности,

хотя

представляют огромный интерес для

историков,

политологов,

географов,

лингвистов и др.

Систематизация источников показывает

преемственность знаний о регионе,

позволяет

выявить

первоисточники,

заимствования, повторы, искажения,

новые сведения, эволюцию взглядов по

определенным проблемам.

Историко-географические

исследования

играют большую роль в развитии

междисциплинарного подхода, выступая

интегральным

фактором

комплексного

научного поиска.

Важней научной задачей, решение которой

позволяет создать более объективную

картину прошлого, служит систематизация

картографических

источников

и

их

сравнительный анализ.

Результаты региональных исследований

исторически сложных регионов, таких как

Центральная Европа, в том числе Северное

Причерноморье,

позволяют

делать

обоснованные выводы о том, что такой

комплексный полимасштабный историкогеографический подход может быть полезен

и для решения исторических и современных

научных и практических задач.

3.

Такой подход интегрирует знания,накопленные в различных научных

отраслях, а также даёт основу для

дальнейших

географических,

исторических,

этнографических,

культурологических и других научных и

практических исследований.

Высокое

разнообразие

историкогеографических ландшафтов вместе со

сформированными в них в результате

многовекового исторического процесса

историко-географическими

регионами

привело к их существенным этническим

и

религиозным

различиям,

многоукладности, значительной пестроте

идентичностей

и

политических

предпочтений, богатому культурному

наследию.

При решении историко-географических

проблем одними из наиболее важных и

результативных

являются

картографические методы.

Вместе с тем, историко-картографические

изыскания развиваются в первую очередь по

классической методологии, отталкиваясь от

систематизации совокупности исследуемых

объектов (карт, картосхем, планов) и анализа

их специального содержания, создавая таким

образом фундаментальную основу для

дальнейших многоаспектных выводов и

заключений.

Широкое применение картографических

методов не просто полезно, но и необходимо

при проведении полимасштабного историкогеографического

анализа,

который

предполагает различный пространственновременной

уровень

детализации

и

систематизации природного и историкокультурного наследия, этапов его эволюции,

географических факторов, обусловивших

конкретные

этногенетические

и

культурологические процессы.

4.

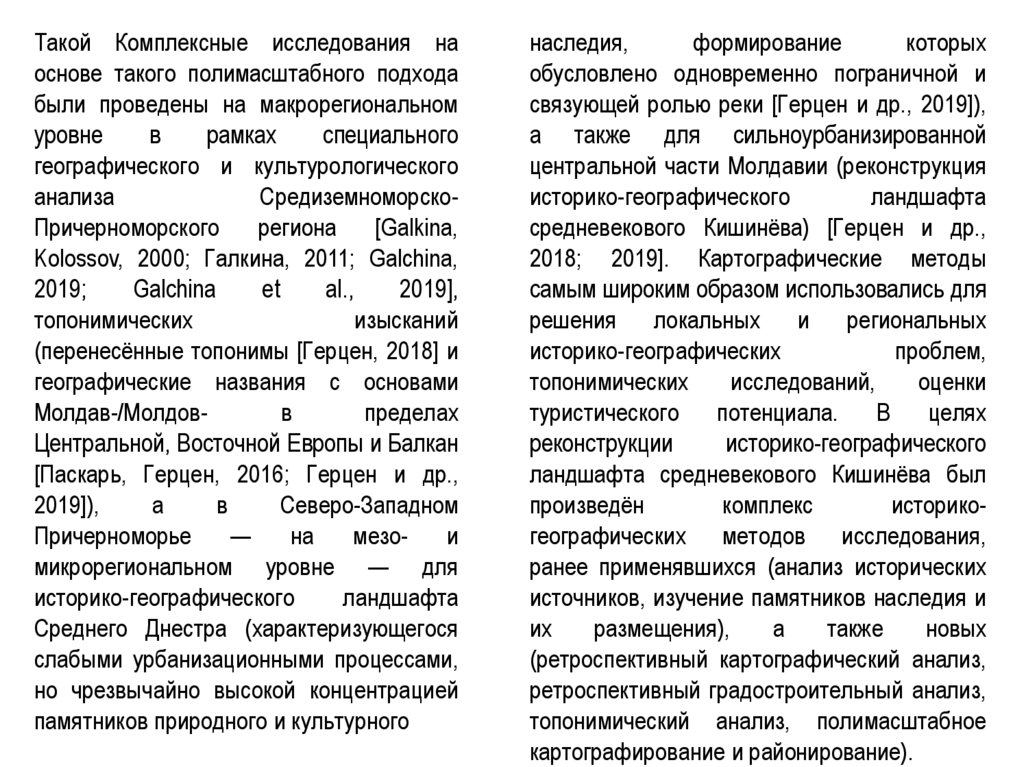

Такой Комплексные исследования наоснове такого полимасштабного подхода

были проведены на макрорегиональном

уровне

в

рамках

специального

географического и культурологического

анализа

СредиземноморскоПричерноморского

региона

[Galkina,

Kolossov, 2000; Галкина, 2011; Galchina,

2019;

Galchina

et

al.,

2019],

топонимических

изысканий

(перенесённые топонимы [Герцен, 2018] и

географические названия с основами

Молдав-/Молдовв

пределах

Центральной, Восточной Европы и Балкан

[Паскарь, Герцен, 2016; Герцен и др.,

2019]),

а

в

Северо-Западном

Причерноморье

—

на

мезои

микрорегиональном уровне — для

историко-географического

ландшафта

Среднего Днестра (характеризующегося

слабыми урбанизационными процессами,

но чрезвычайно высокой концентрацией

памятников природного и культурного

наследия,

формирование

которых

обусловлено одновременно пограничной и

связующей ролью реки [Герцен и др., 2019]),

а также для сильноурбанизированной

центральной части Молдавии (реконструкция

историко-географического

ландшафта

средневекового Кишинёва) [Герцен и др.,

2018; 2019]. Картографические методы

самым широким образом использовались для

решения локальных и региональных

историко-географических

проблем,

топонимических

исследований,

оценки

туристического потенциала. В целях

реконструкции

историко-географического

ландшафта средневекового Кишинёва был

произведён

комплекс

историкогеографических методов исследования,

ранее применявшихся (анализ исторических

источников, изучение памятников наследия и

их

размещения),

а

также

новых

(ретроспективный картографический анализ,

ретроспективный градостроительный анализ,

топонимический анализ, полимасштабное

картографирование и районирование).

5.

Общегеографическая карта Средиземноморско-Причерноморского региона(Герцен А.А., Галкина Т.А., Кукушкина Н.И., 2019)

6.

7.

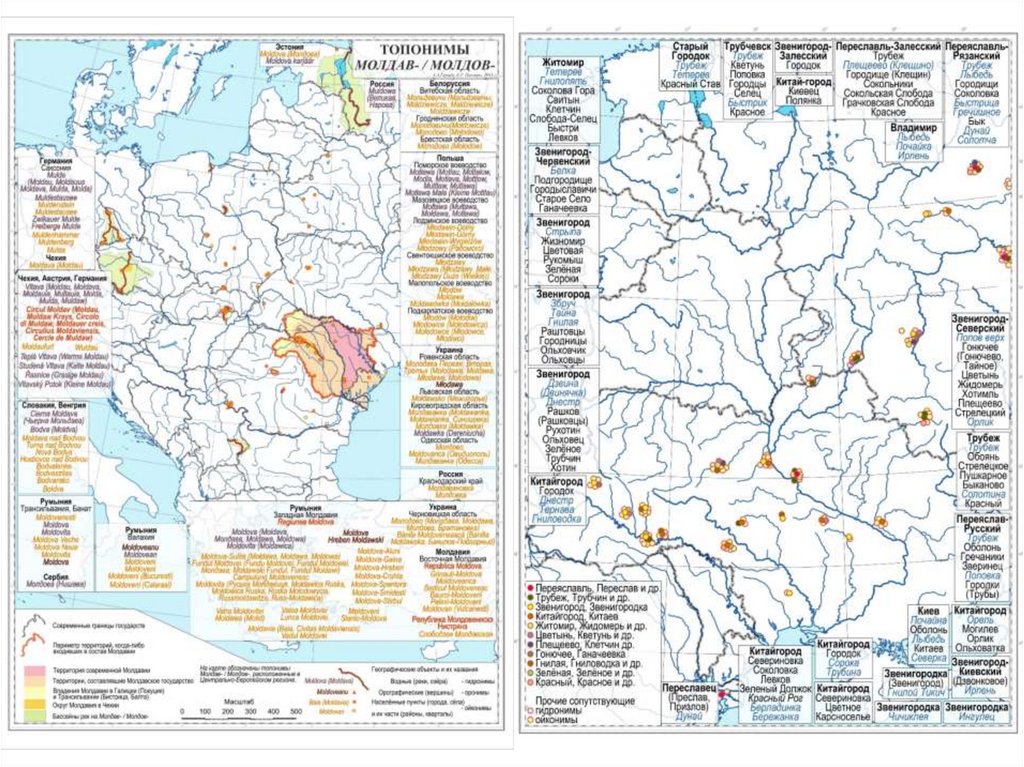

а) Историко-географический ландшафт Среднего Днестра. Рашковский природный и историко-культурный комплекс; б) центральная часть(Герцен А.А., 2017)

8.

Историко-картографическийанализ,

применённый так же в отношение участка

Средне-Днестровского

ландшафта,

расположенного чуть выше по течению от

Рашковского комплекса, способствовал

решению ещё одной научной загадки и

выявлению неизвестных страниц истории

другого уникального для молдавскоукраинского

пограничья

древнего

культово-оборонительного сооружения —

старого храма в селе Василькове

(Василкэу) Сорокского района Молдавии

[Герцен 2020]. О более древнем времени

его

возникновения

можно

узнать

благодаря

внимательному

анализу

топографических карт, cоставленных во

втор. пол. 30-х — сер. 40-х гг. XVII в.

одним из крупнейших картографов и

архитекторов

фортификаций

своего

времени Г.Л. Бопланом (в 1630—47 гг.

служил в Речи Посполитой, строил

крепости на Подолье, Приднепровье, вёл

топографические работы),

выгравированных

В.

Гондиусом

и

опубликованных в Гданьске в 1648 г. «Общий

Чертёж Пустынных Полей называемых

Украина. С прилежащими Провинциями…»

(далее – «Боплан-1648») [Beauplan, Hondius

1648] (рис. 2а) и в 1650 г. «Специальный и

точный Чертёж Украины с её Графствами и

Округами, Прилежащими Провинциями…»

(«Боплан-1650») [Beauplan, Hondius 1650]

(рис. 2б), ориентированных на юг, а также

изданной в 1700-е гг. в Амстердаме,

ориентированной на север, карты «Украины

части

что

Барцлавия

графство

называется…» [Ukrainae…, 1700], а также

составленной примерно в 1652 г. – карта

«Украины части что Барцлавия графство

называется…» («Боплан-1652») (рис. 2в, г) и

изданной в начале 1700-х гг. в Амстердаме

уже в более привычной ориентации на север

[Beauplan 1700].

9.

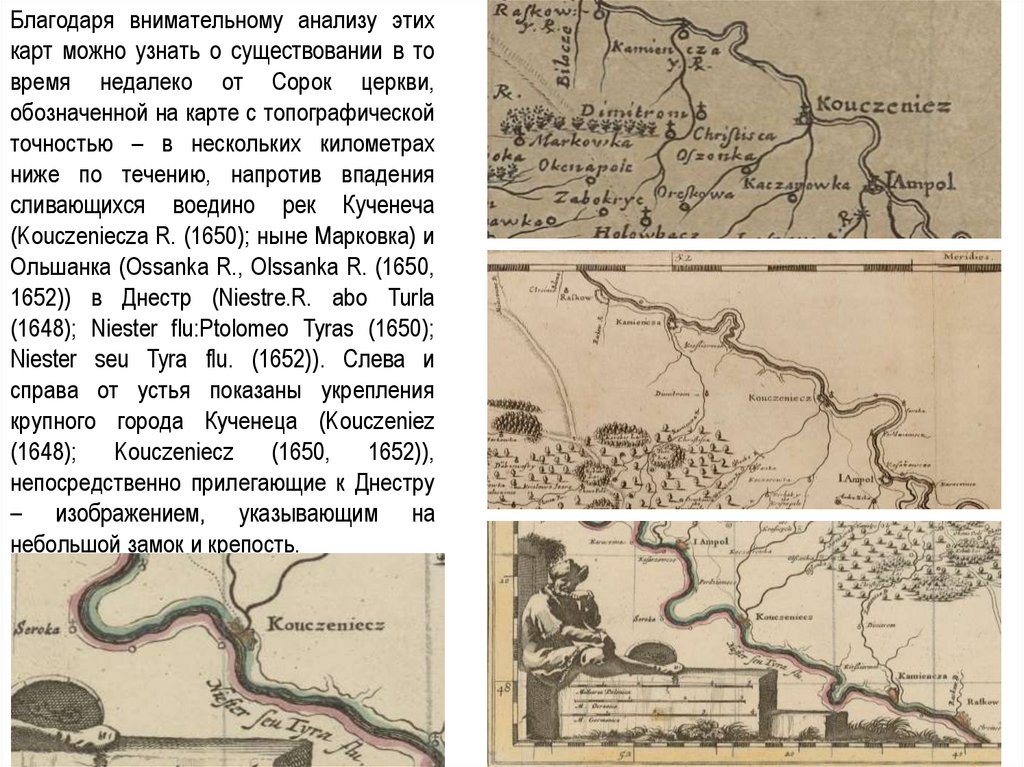

Благодаря внимательному анализу этихкарт можно узнать о существовании в то

время недалеко от Сорок церкви,

обозначенной на карте с топографической

точностью – в нескольких километрах

ниже по течению, напротив впадения

сливающихся воедино рек Кученеча

(Kouczeniecza R. (1650); ныне Марковка) и

Ольшанка (Ossanka R., Olssanka R. (1650,

1652)) в Днестр (Niestre.R. abo Turla

(1648); Niester flu:Ptolomeo Tyras (1650);

Niester seu Tyra flu. (1652)). Слева и

справа от устья показаны укрепления

крупного города Кученеца (Kouczeniez

(1648); Kouczeniecz (1650, 1652)),

непосредственно прилегающие к Днестру

– изображением, указывающим на

небольшой замок и крепость.

10.

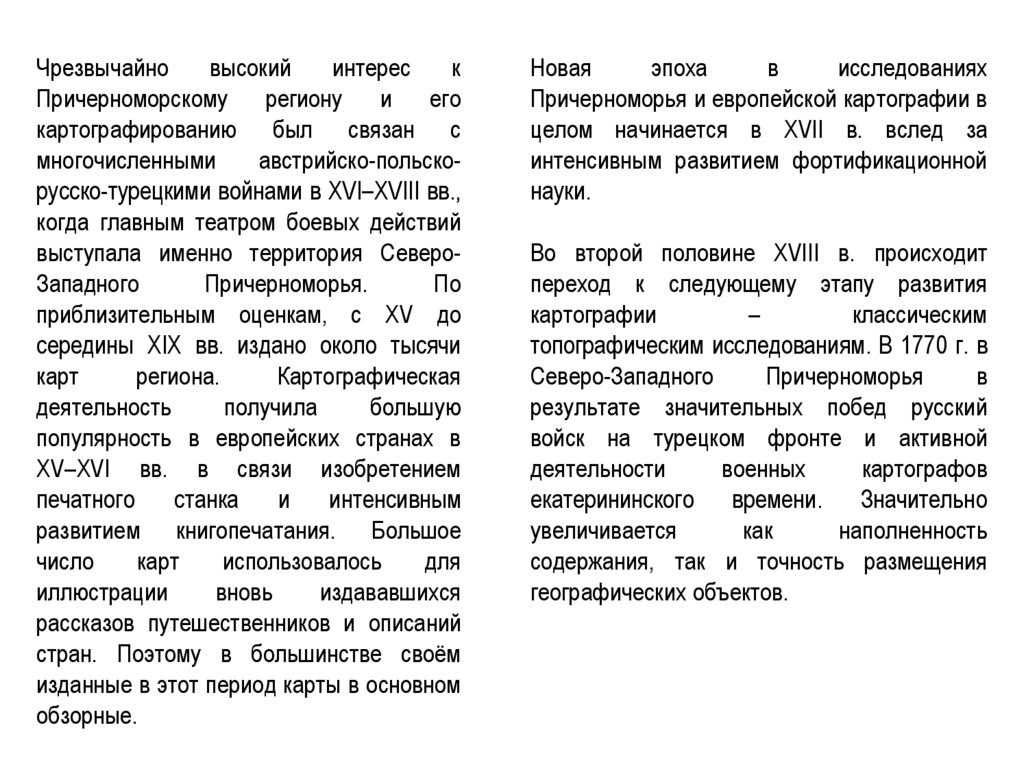

Чрезвычайновысокий

интерес

к

Причерноморскому региону и его

картографированию был связан с

многочисленными

австрийско-польскорусско-турецкими войнами в XVI–XVIII вв.,

когда главным театром боевых действий

выступала именно территория СевероЗападного

Причерноморья.

По

приблизительным оценкам, с XV до

середины XIX вв. издано около тысячи

карт

региона.

Картографическая

деятельность

получила

большую

популярность в европейских странах в

XV–XVI вв. в связи изобретением

печатного

станка

и

интенсивным

развитием книгопечатания. Большое

число

карт

использовалось

для

иллюстрации

вновь

издававшихся

рассказов путешественников и описаний

стран. Поэтому в большинстве своём

изданные в этот период карты в основном

обзорные.

Новая

эпоха

в

исследованиях

Причерноморья и европейской картографии в

целом начинается в XVII в. вслед за

интенсивным развитием фортификационной

науки.

Во второй половине XVIII в. происходит

переход к следующему этапу развития

картографии

–

классическим

топографическим исследованиям. В 1770 г. в

Северо-Западного

Причерноморья

в

результате значительных побед русский

войск на турецком фронте и активной

деятельности

военных

картографов

екатерининского времени. Значительно

увеличивается

как

наполненность

содержания, так и точность размещения

географических объектов.

11.

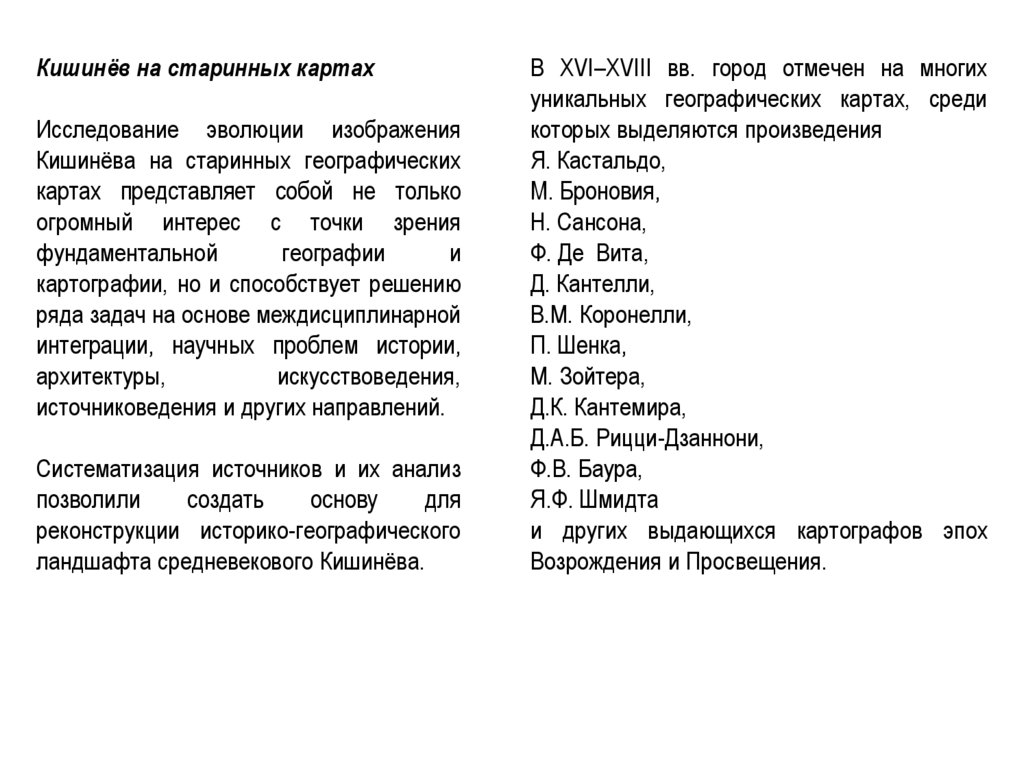

Кишинёв на старинных картахИсследование эволюции изображения

Кишинёва на старинных географических

картах представляет собой не только

огромный интерес с точки зрения

фундаментальной

географии

и

картографии, но и способствует решению

ряда задач на основе междисциплинарной

интеграции, научных проблем истории,

архитектуры,

искусствоведения,

источниковедения и других направлений.

Систематизация источников и их анализ

позволили

создать

основу

для

реконструкции историко-географического

ландшафта средневекового Кишинёва.

В XVI–XVIII вв. город отмечен на многих

уникальных географических картах, среди

которых выделяются произведения

Я. Кастальдо,

М. Броновия,

Н. Сансона,

Ф. Де Вита,

Д. Кантелли,

В.М. Коронелли,

П. Шенка,

М. Зойтера,

Д.К. Кантемира,

Д.А.Б. Рицци-Дзаннони,

Ф.В. Баура,

Я.Ф. Шмидта

и других выдающихся картографов эпох

Возрождения и Просвещения.

12.

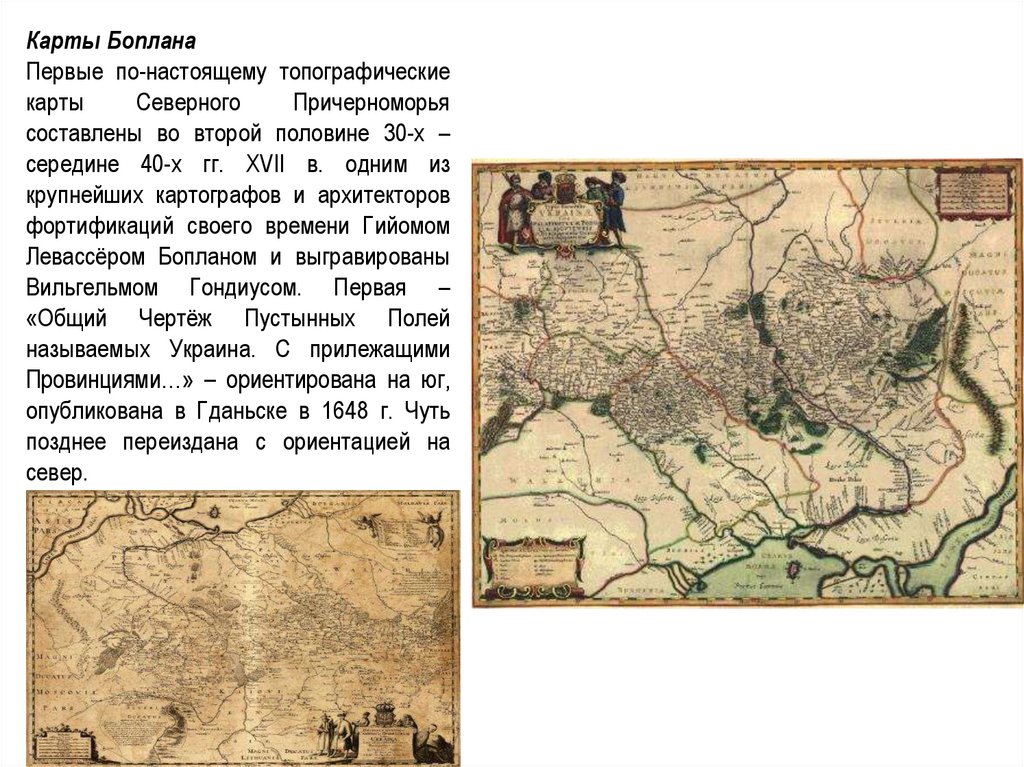

Карты БопланаПервые по-настоящему топографические

карты

Северного

Причерноморья

составлены во второй половине 30-х –

середине 40-х гг. XVII в. одним из

крупнейших картографов и архитекторов

фортификаций своего времени Гийомом

Левассёром Бопланом и выгравированы

Вильгельмом Гондиусом. Первая –

«Общий Чертёж Пустынных Полей

называемых Украина. С прилежащими

Провинциями…» – ориентирована на юг,

опубликована в Гданьске в 1648 г. Чуть

позднее переиздана с ориентацией на

север.

13.

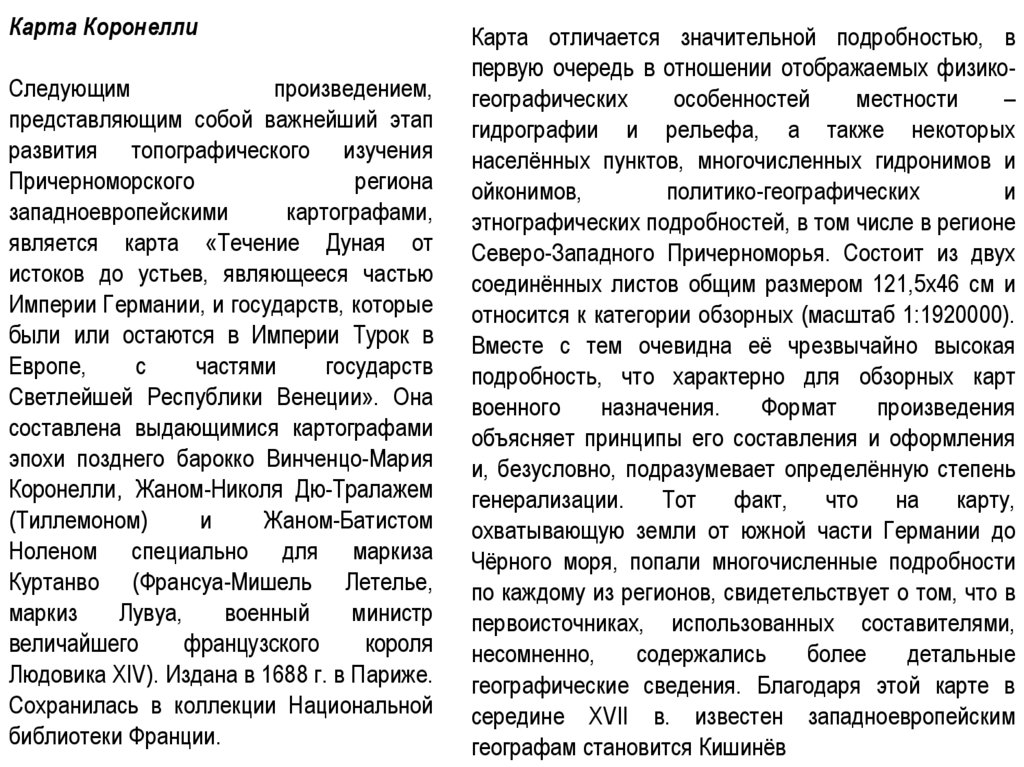

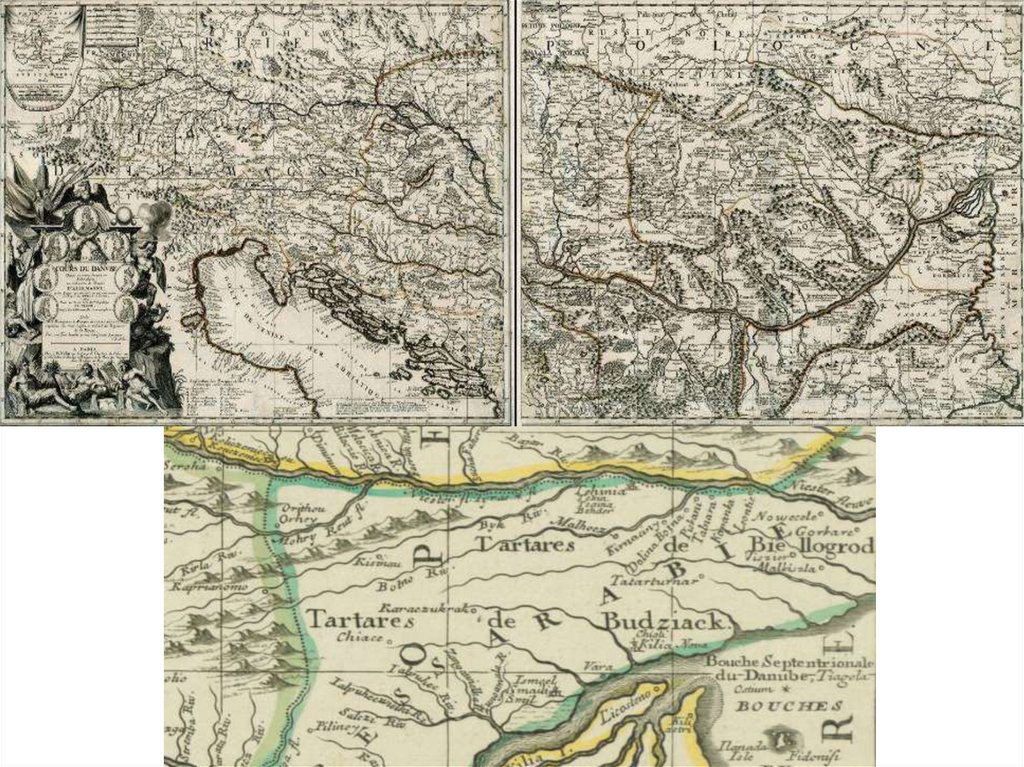

Карта КоронеллиСледующим

произведением,

представляющим собой важнейший этап

развития топографического изучения

Причерноморского

региона

западноевропейскими

картографами,

является карта «Течение Дуная от

истоков до устьев, являющееся частью

Империи Германии, и государств, которые

были или остаются в Империи Турок в

Европе,

с

частями

государств

Светлейшей Республики Венеции». Она

составлена выдающимися картографами

эпохи позднего барокко Винченцо-Мария

Коронелли, Жаном-Николя Дю-Тралажем

(Тиллемоном)

и

Жаном-Батистом

Ноленом специально для маркиза

Куртанво (Франсуа-Мишель Летелье,

маркиз

Лувуа,

военный

министр

величайшего

французского

короля

Людовика XIV). Издана в 1688 г. в Париже.

Сохранилась в коллекции Национальной

библиотеки Франции.

Карта отличается значительной подробностью, в

первую очередь в отношении отображаемых физикогеографических

особенностей

местности

–

гидрографии и рельефа, а также некоторых

населённых пунктов, многочисленных гидронимов и

ойконимов,

политико-географических

и

этнографических подробностей, в том числе в регионе

Северо-Западного Причерноморья. Состоит из двух

соединённых листов общим размером 121,5x46 см и

относится к категории обзорных (масштаб 1:1920000).

Вместе с тем очевидна её чрезвычайно высокая

подробность, что характерно для обзорных карт

военного

назначения.

Формат

произведения

объясняет принципы его составления и оформления

и, безусловно, подразумевает определённую степень

генерализации. Тот факт, что на карту,

охватывающую земли от южной части Германии до

Чёрного моря, попали многочисленные подробности

по каждому из регионов, свидетельствует о том, что в

первоисточниках, использованных составителями,

несомненно,

содержались

более

детальные

географические сведения. Благодаря этой карте в

середине XVII в. известен западноевропейским

географам становится Кишинёв

14.

15.

В XVIII в. в научный (изначально, конечно,военный) оборот войдут два других

важнейших

произведения

картографической науки и искусства,

содержащие детальные сведения по

географии

Северо-Западного

Причерноморья и Молдавии – карты

Дмитрия Кантемира и Рицци-Дзаннони.

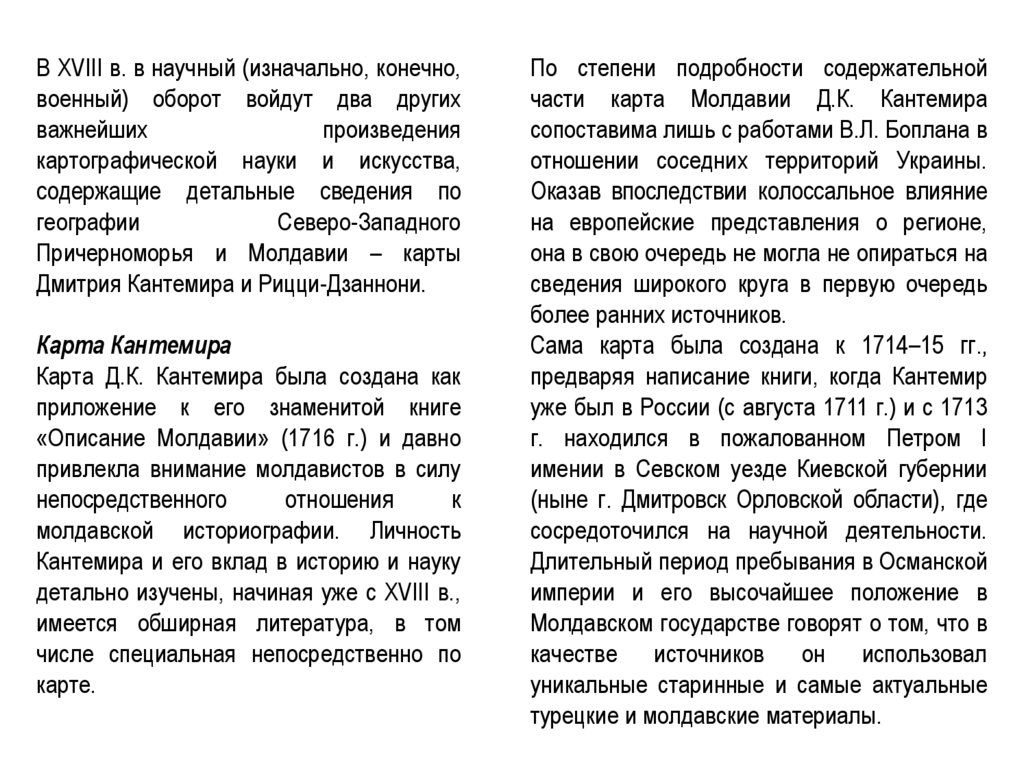

Карта Кантемира

Карта Д.К. Кантемира была создана как

приложение к его знаменитой книге

«Описание Молдавии» (1716 г.) и давно

привлекла внимание молдавистов в силу

непосредственного

отношения

к

молдавской историографии. Личность

Кантемира и его вклад в историю и науку

детально изучены, начиная уже с XVIII в.,

имеется обширная литература, в том

числе специальная непосредственно по

карте.

По степени подробности содержательной

части карта Молдавии Д.К. Кантемира

сопоставима лишь с работами В.Л. Боплана в

отношении соседних территорий Украины.

Оказав впоследствии колоссальное влияние

на европейские представления о регионе,

она в свою очередь не могла не опираться на

сведения широкого круга в первую очередь

более ранних источников.

Сама карта была создана к 1714–15 гг.,

предваряя написание книги, когда Кантемир

уже был в России (с августа 1711 г.) и с 1713

г. находился в пожалованном Петром I

имении в Севском уезде Киевской губернии

(ныне г. Дмитровск Орловской области), где

сосредоточился на научной деятельности.

Длительный период пребывания в Османской

империи и его высочайшее положение в

Молдавском государстве говорят о том, что в

качестве источников он использовал

уникальные старинные и самые актуальные

турецкие и молдавские материалы.

16.

17.

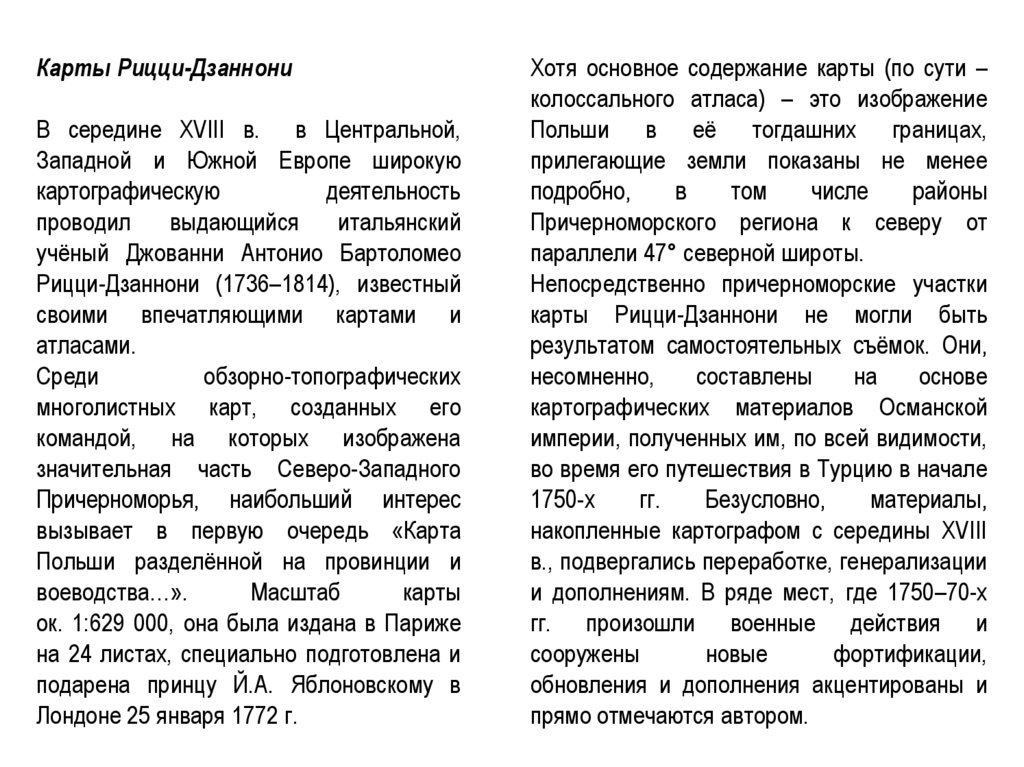

Карты Рицци-ДзаннониВ середине XVIII в. в Центральной,

Западной и Южной Европе широкую

картографическую

деятельность

проводил

выдающийся

итальянский

учёный Джованни Антонио Бартоломео

Рицци-Дзаннони (1736–1814), известный

своими впечатляющими картами и

атласами.

Среди

обзорно-топографических

многолистных карт, созданных его

командой, на которых изображена

значительная часть Северо-Западного

Причерноморья, наибольший интерес

вызывает в первую очередь «Карта

Польши разделённой на провинции и

воеводства…».

Масштаб

карты

ок. 1:629 000, она была издана в Париже

на 24 листах, специально подготовлена и

подарена принцу Й.А. Яблоновскому в

Лондоне 25 января 1772 г.

Хотя основное содержание карты (по сути –

колоссального атласа) – это изображение

Польши в её тогдашних границах,

прилегающие земли показаны не менее

подробно,

в

том

числе

районы

Причерноморского региона к северу от

параллели 47° северной широты.

Непосредственно причерноморские участки

карты Рицци-Дзаннони не могли быть

результатом самостоятельных съёмок. Они,

несомненно,

составлены

на

основе

картографических материалов Османской

империи, полученных им, по всей видимости,

во время его путешествия в Турцию в начале

1750-х

гг.

Безусловно,

материалы,

накопленные картографом с середины XVIII

в., подвергались переработке, генерализации

и дополнениям. В ряде мест, где 1750–70-х

гг. произошли военные действия и

сооружены

новые

фортификации,

обновления и дополнения акцентированы и

прямо отмечаются автором.

18.

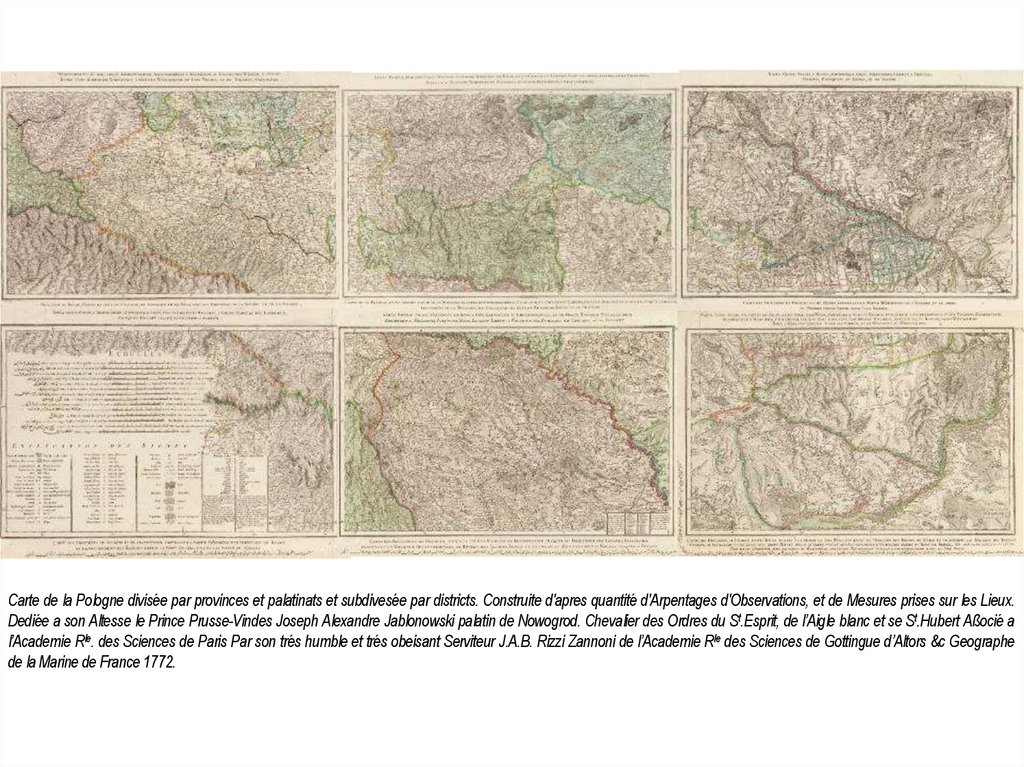

Carte de la Pologne divisée par provinces et palatinats et subdivesée par districts. Construite d'apres quantité d'Arpentages d'Observations, et de Mesures prises sur les Lieux.Dediée a son Altesse le Prince Prusse-Vindes Joseph Alexandre Jablonowski palatin de Nowogrod. Chevalier des Ordres du St.Esprit, de l’Aigle blanc et se St.Hubert Aßocié a

l’Academie Rle. des Sciences de Paris Par son trés humble et trés obeisant Serviteur J.A.B. Rizzi Zannoni de l’Academie Rle des Sciences de Gottingue d’Altors &c Geographe

de la Marine de France 1772.

19.

Вместе с тем, картографическая основаэтого произведения опирается на

существенно

более

древнюю

географическую картину, что понятно, так

как сам колоссальный объём помещённой

на карту информации не мог быть собран

ни

отдельным

исследователем

самостоятельно, ни тем более за столь

короткий срок пребывания в рамках

путешествия в Турцию в 1751 г. И даже

тогда молодой итальянский картограф,

вероятно, смог бы раздобыть не

новейшие и самые точные, а значит,

совершенно секретные материалы, а

скорее всего старые, потерявшие для

османов к середине XVIII в. актуальность.

Поэтому карта Рицци-Дзаннони выглядит

так архаично, гораздо больше напоминая

топографические планы и карты Боплана

первой трети XVII в.

Кроме приведённых разъяснений имеется

также ряд других прямых и косвенных

доказательств, что она составлялась по

сильно устаревшим источникам. Наряду с

турецкими

дублированиями

топонимов

(арабской вязью), архаичными стилистикой и

картографическими приёмами, ещё одним из

подтверждений старины древнейшей карты

выступает

«Карта

Молдавии»

[31]

французского королевского географа Ружа,

созданная в 1769–70 гг. (издана в 1770 г. в

Париже) на основе карт Кантемира и РицциДзаннони; аннотация содержит прямые

ссылки на эти источники. Судя по

содержанию карты Ружа, речь идёт о какомто более раннем издании, аналогичном карте

Рицци-Дзаннони, но пока не известном

исследователям. На данный момент это, по

сути,

древнейшая

обнаруженная

топографическая карта Северо-Западного

Причерноморья, в основе своей отражающая

географическую картину не позднее первой

половины XVI – второй половины XVII вв.

20.

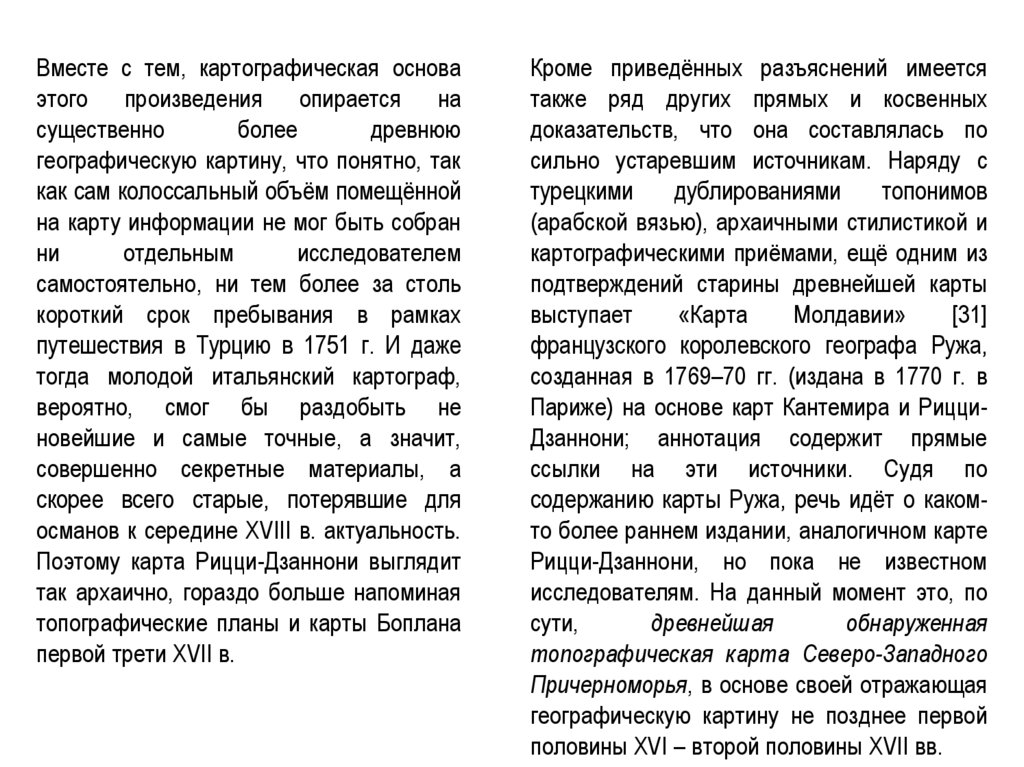

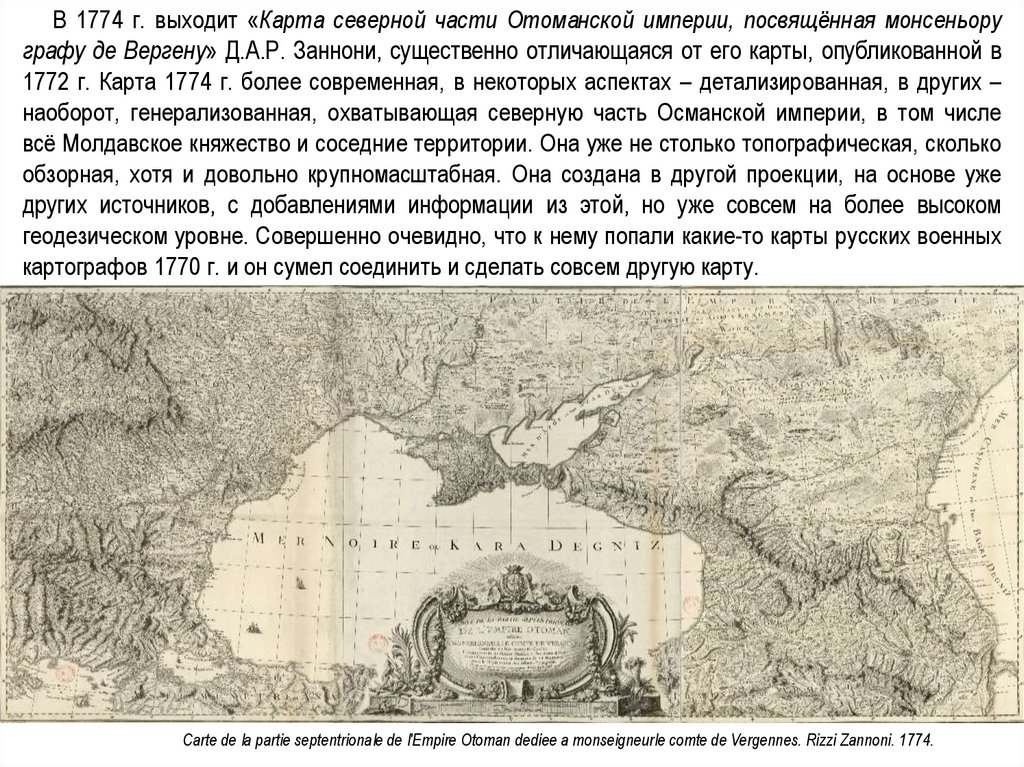

В 1774 г. выходит «Карта северной части Отоманской империи, посвящённая монсеньоруграфу де Вергену» Д.А.Р. Заннони, существенно отличающаяся от его карты, опубликованной в

1772 г. Карта 1774 г. более современная, в некоторых аспектах – детализированная, в других –

наоборот, генерализованная, охватывающая северную часть Османской империи, в том числе

всё Молдавское княжество и соседние территории. Она уже не столько топографическая, сколько

обзорная, хотя и довольно крупномасштабная. Она создана в другой проекции, на основе уже

других источников, с добавлениями информации из этой, но уже совсем на более высоком

геодезическом уровне. Совершенно очевидно, что к нему попали какие-то карты русских военных

картографов 1770 г. и он сумел соединить и сделать совсем другую карту.

Carte de la partie septentrionale de l'Empire Otoman dediee a monseigneurle comte de Vergennes. Rizzi Zannoni. 1774.

21.

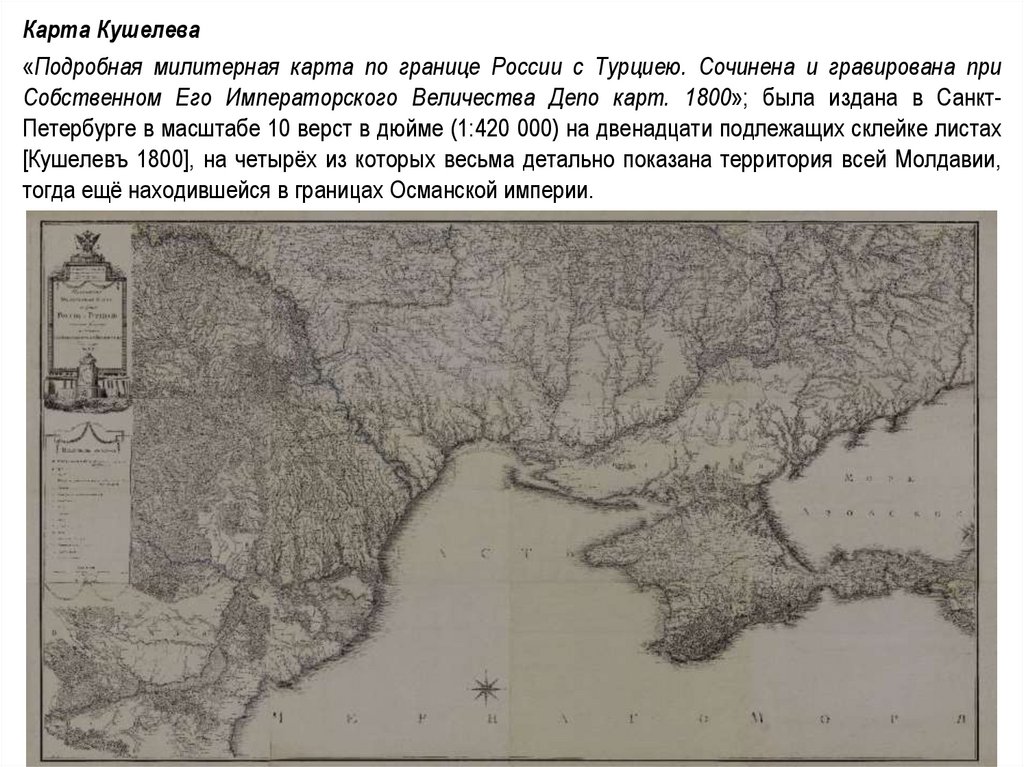

Карта Кушелева«Подробная милитерная карта по границе России с Турциею. Сочинена и гравирована при

Собственном Его Императорского Величества Депо карт. 1800»; была издана в СанктПетербурге в масштабе 10 верст в дюйме (1:420 000) на двенадцати подлежащих склейке листах

[Кушелевъ 1800], на четырёх из которых весьма детально показана территория всей Молдавии,

тогда ещё находившейся в границах Османской империи.

geography

geography