Similar presentations:

Новое время. XVII - начало XX века. (Лекция 9)

1.

Лекция 9. Новое время. 17 - начало 20 века2.

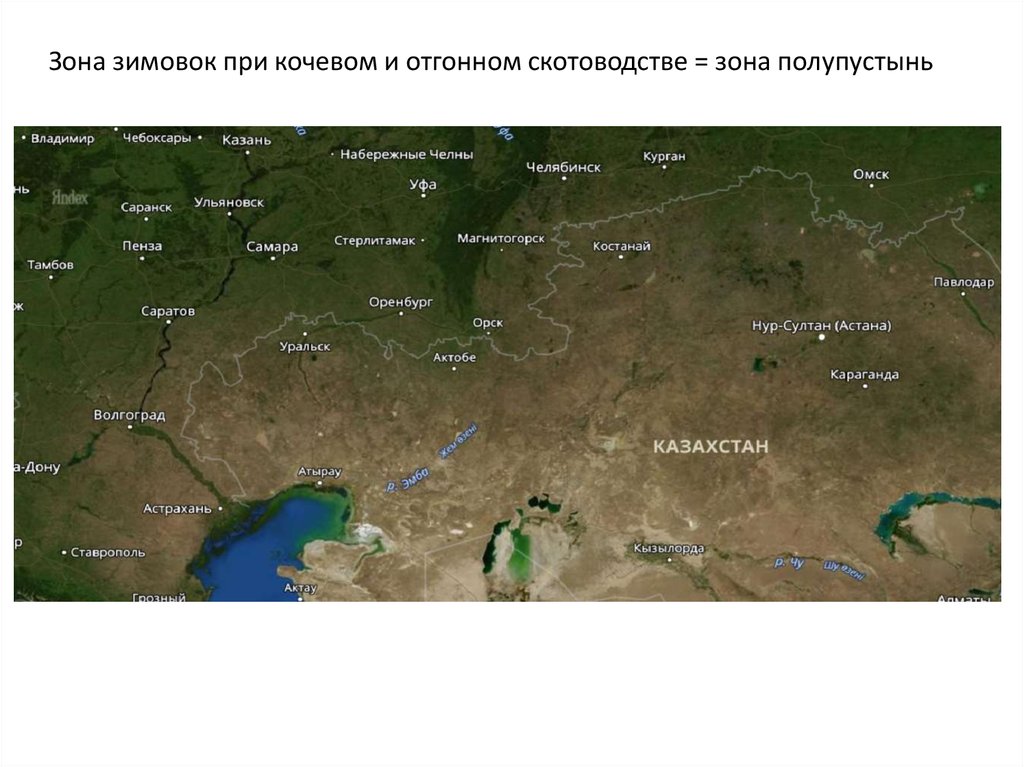

Зона зимовок при кочевом и отгонном скотоводстве = зона полупустынь3.

Характерные черты Нового времени-Продолжение колонизации в Америке, Австралии, Азии, Океании.

-Отмена крепостного права (Франция – 1789, Пруссия - 1807, Австрия – 1848, Россия –

1861, Польша – 1864, Босния и Герцеговина - 1918)

-Запрет работорговли и отмена рабства (процесс продолжается весь 20 век)

-Создание империй (Испанская, Английская, Османская, Российская)

-Реформация и контрреформация

-Развитие современной науки и научного сообщества

-Развитие промышленности, переход к мануфактурам и фабрикам, механизация.

-Свержение и реставрация монархий в Англии и Франции

Англия – революция 17 века, закончилась переходом к конституционной монархии

Франция – (1789-1799), закончилась приходом к власти Наполеона

Начало развала империй.

-Восстания в колониях и попытка обрести независимость – удачно в Америке,

неудачно в Индии, Южной Африке, Китае

-Начало Балканских войн. 1821-1832 –Греция, 1912-1913, лето 1913.

-Русско-турецкие : 1768-1774, 1787-1791, 1828-1829, 1853-1856 (Крым), 1877-1878.

-Войны, в которые втягиваются почти все европейские страны, начало мировых войн:

Тридцатилетняя война (1618-1648), борьба против контрреформации, закончилась

Вестфальским миром (основы международного права)

Семилетняя война (1756-1763) – борьба между Англией и Францией в колониях,

между Пруссией и Австрией – на континенте. Становление Пруссии.

Наполеоновские войны (1799-1815)

Первая мировая война (1914-1918). Жёсткое закрытие границ европейских государств.

4.

Протестанты и католики в Священной римской империи5.

Леса в Европе в позднее средневековье и новое время- Королевские леса. Охотничьи заповедники с ограничением лесопользования.

Могут быть в частичном пользовании у горожан или сельских общин.

-Городские леса. Лес, находящийся в собственности города, используется для

выпаса скота, рубки дров и прочих нужд.

-Крестьянские леса. Находятся в собственности общины, используются для

выпаса, рубки дров, починки строений.

-Леса крупных землевладельцев. Произвольное использование.

Потребности промышленности.

Горное дело и металлургия – уголь, крепежи для шахт

Солеварни – дрова

Стекло – уголь или дрова

Кораблестроение – строевой лес

Конфликты между горожанами и промышленниками за лесные ресурсы.

Города зависели от притока леса. Либо лес доставлялся извне (чаще всего –

сплавлялся по реке, при этом город должен владеть участком реки), либо были леса

в собственности. Нюренберг – только свой лес.

-Ограничение развития «огненных ремёсел». Вынос предприятий из городов в

лесные массивы (Нюренбергские – в Тюрингенский лес)

-Королевские запреты на вырубку лесов предприятиями.

-Попытка строить более технологичные и менее лесозатратные предприятия

6.

Лесоразведение в Европе1661, канцлер Райхенхалля: «Господь сотворил леса для соляного источника, чтобы

они могли быть столь же вечными, как и он / и человеку следует придерживаться того

же: пока старый (лес) весь не выйдет, молодой должен вновь подрасти для рубки»

- Регулярная подсадка леса на месте вырубленных (до следующей вырубки должно

пройти не менее 20 лет.

-Замена породного состава – солевары были против посадок бука, т. к. его нельзя

сплавлять, предпочитали хвойные. Сплав на солеварни - из земель Лимбурга.

-У горняков – менее стабильное производство, менее стабильна и забота о лесе.

-Корабельщики – больше ориентированы на рынок, посадками сами не занимаются.

-Лесоразведение в землях крупных землевладельцев – поставщиков леса.

7.

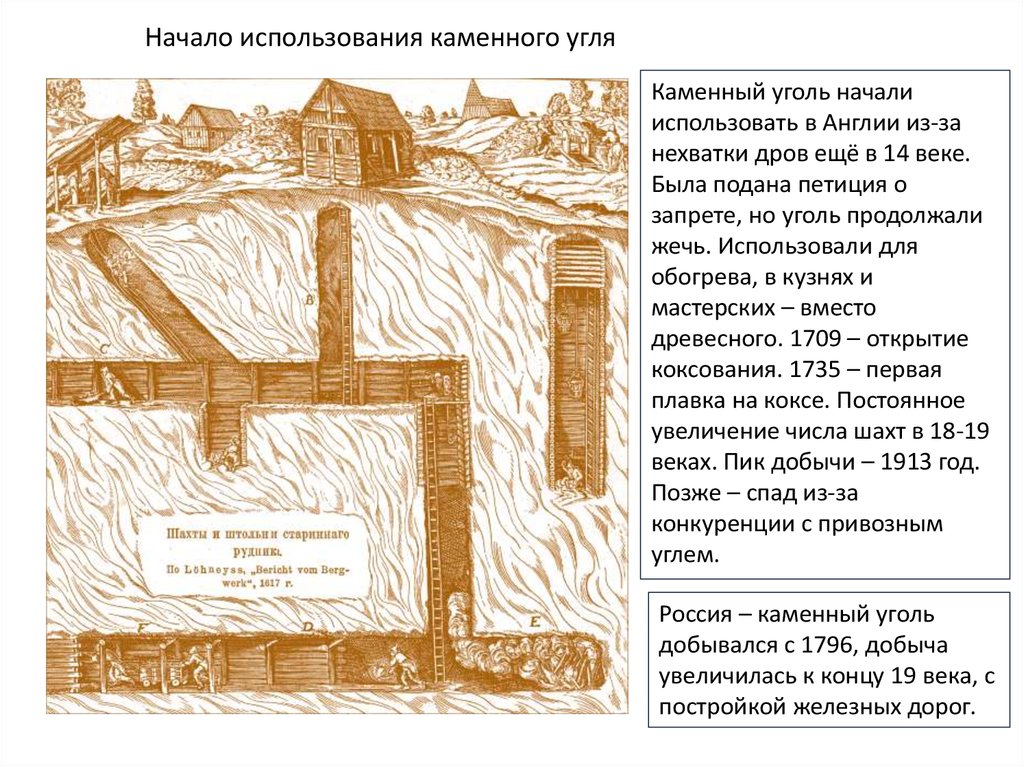

Начало использования каменного угляКаменный уголь начали

использовать в Англии из-за

нехватки дров ещё в 14 веке.

Была подана петиция о

запрете, но уголь продолжали

жечь. Использовали для

обогрева, в кузнях и

мастерских – вместо

древесного. 1709 – открытие

коксования. 1735 – первая

плавка на коксе. Постоянное

увеличение числа шахт в 18-19

веках. Пик добычи – 1913 год.

Позже – спад из-за

конкуренции с привозным

углем.

Россия – каменный уголь

добывался с 1796, добыча

увеличилась к концу 19 века, с

постройкой железных дорог.

8.

Сельское хозяйство-Сельское хозяйство – технологии меняются мало. Перелог (недолгий, 5-10 лет,

поле успевает зарасти только кустарником. Трёхполье, местами – двуполье.

Скандинавия и север России – пожога).

-Отмена крепостного права привела к переделу земли. В зависимости от условий

выкупа земли, результаты были разными. Франция – дробление наделов и общий

упадок сельского хозяйства. Германия – отток бедняков в города, укрупнение

земельных наделов и усиление с/х, Россия – упадок с/х, увеличение производства

зерна за счёт распашки новых земель

- Сложные севообороты - с середины 19 века

-Меняется соотношение культур – сокращаются посевы зерновых и технических

культур (перенос посевов в колонии, экспорт из других стран), увеличение доли

овощных культур. Новые культуры – картофель, подсолнечник, томат.

-Увеличение доли животноводства и, соответственно, увеличение площади лугов

для выпаса.

- Традиционные формы животноводства.

-Небольшой размер полей – по размеру наделов в собственности.

9.

Крестьяне в России-Черносошники – свободные, владеющие землёй, сами платят налоги.

-Сибирские пашенные крестьяне – свободные, земля дана в пользование за

обработку казённого поля.

-Помещичьи – не лично не свободны, земля не своя, налоги платит помещик.

-Государственные крестьяне – лично свободные, прикреплённые к земле,

земельный надел дан в пользование. Обрабатывают казённые земли, сами

платят налоги.

-Дворцовые (с 1797 – удельные) – принадлежат царю и членам царской

фамилии. Не свободные. Платят оброк. Численность растёт при присоединении

новых земель или конфискации, могут быть розданы дворянам.

-Монастырские крестьяне (после секуляризации монастырских земель при

Екатерине (1769) – экономические крестьяне) – не свободные. Оброк,

монастырские работы.

-Экономические крестьяне – государственные, лично свободные, сами платят

подати.

-Горнозаводские – крепостные или государственные, приписанные к заводу.

Налог платит владелец завода, часть выручки сверх налогообложения выдаётся в

качестве оплаты труда. Часть людей трудится только на заводе, часть совмещают

вспомогательные заводские работы (рубка дров, углежжение) и земледелие.

10.

Существовали степные дороги для гонцов и торговцев – наследие Орды.11.

Колонизация степей в РоссииКалмыцкие (Сальские) степи. 16 век – ногайцы. 1670 – прикочевали калмыки.

Донские степи. 16 век - летние кочевья ногайской орды (примерно до района

Тамбова), казацкие поселения по рекам (охота, рыбная ловля, бортничество). 1638 –

создание новой засечной черты от Тамбова до Ахтырки (Белгородская засечная черта)

и, смыкающейся с ней, Симбирской черты. Активное освоение и распашка земель к

северу от засек. Раздача земель служивым людям, заселение земель казаками с

семьями. 1671 - донские казаки присягнули Алексею Михайловичу. 1672 – восстание

Разина. После подавления бунта у казаков отобраны земли около Воронежа. 1707-1709

Восстание Булавина. 1708 – территория включена в Российскую империю, отменена

выборность атаманов. На донские земли переселяют лояльных украинских казаков.

1721 – казаки подчинены воинской коллегии, с 1732 – запрет на выбор походных

атаманов, с 1754 – на выбор старшин. С 1836 – калмыцкие степи включены в область

войска Донского. Конные заводы, отгонное скотоводство, овцы, крупный рогатый скот.

Распашка земли вокруг поселений.

Украинские степи. 14 век – север передан Тохтамышем Витовту за защиту от

Тамерлана. Татары, украинские казаки. Казаки летом живут в Сечи, на зиму расходятся

по домам в лесостепь. С 1572 г. - реестровое казачество. 1648 – восстание

Хмельницкого, переход украинских земель от Речи Посполитой к Российскому

государству, Войско Запорожское. 1658-1704 граница по Днепру, две гетманщины.

1704 – Мазепа объединил Сечь, в 1708 перешёл на сторону шведов. Разгром Сечи

после Полтавы. Уход части казаков в Турцию. 1787 – прошение о службе, участие в

турецких войнах. 1828 – возвращение Задунайских казаков, помиолованы Николаем 1,

1860 – переселены на Кубань.

12.

Казацкие вольности и обязанности.-Не платят налоги, за исключением местных податей на содержание казацкого

войска.

-Свобода винокурения и торговли спиртным.

-Беспошлинная торговля, содержание перевозов, шинков, водяных и ветряных

мельниц.

-Ограничения на торговлю для купцов не из казачества.

-В бессрочное пользование отданы земли, сенокосы и пастбища.

-Служба в армии в несколько заходов, по 3-4 года, с перерывами на 2-3 года.

-Обязанность – служба в армии и пограничная служба. В военную кампанию

должны по первому требованию явиться вооружённые и конные,

обмундирование за счёт казачьей общины. С 1779 во время военных кампаний

выплачивалось жалование.

13.

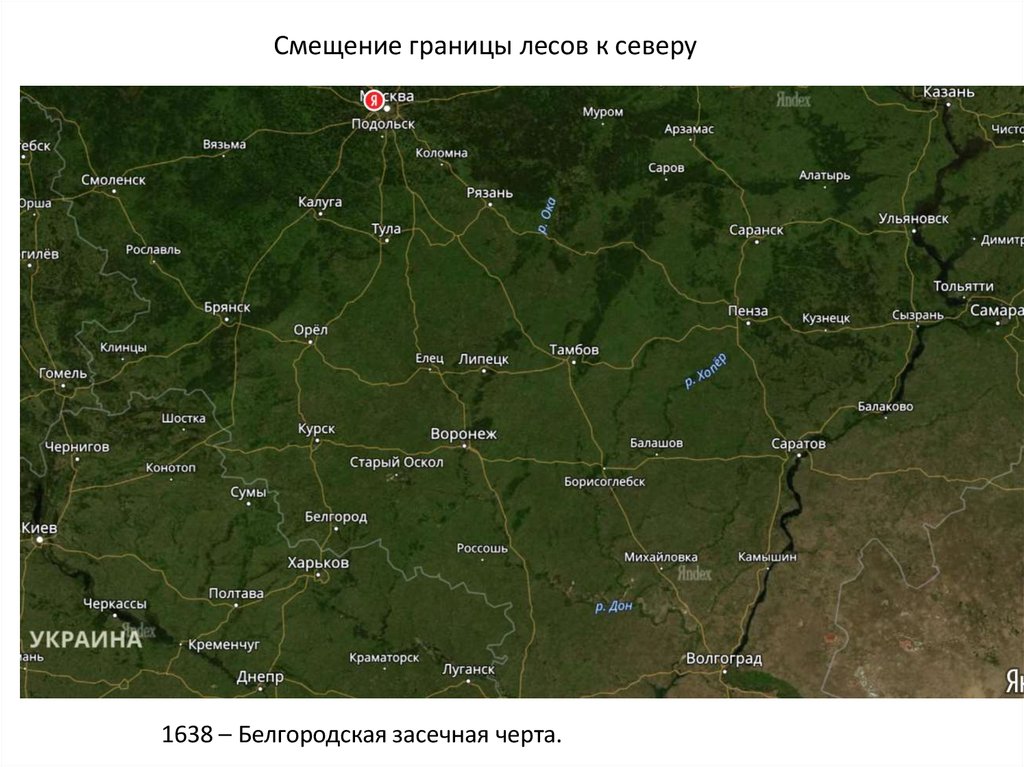

Смещение границы лесов к северу1638 – Белгородская засечная черта.

14.

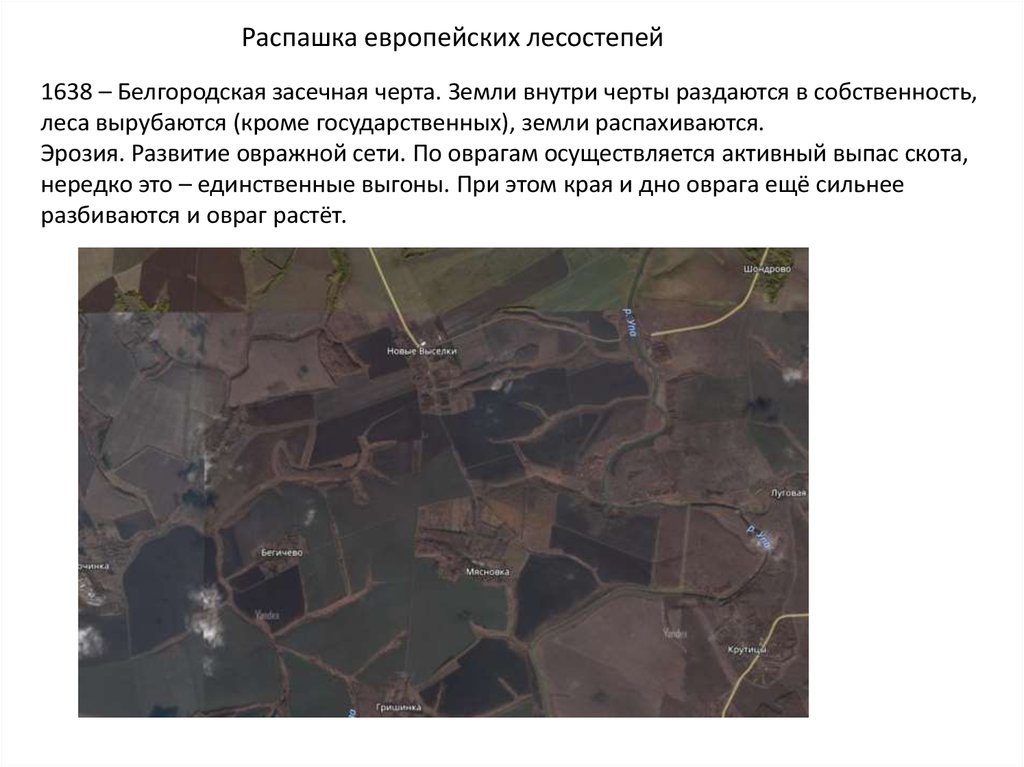

Распашка европейских лесостепей1638 – Белгородская засечная черта. Земли внутри черты раздаются в собственность,

леса вырубаются (кроме государственных), земли распахиваются.

Эрозия. Развитие овражной сети. По оврагам осуществляется активный выпас скота,

нередко это – единственные выгоны. При этом края и дно оврага ещё сильнее

разбиваются и овраг растёт.

15.

Естественное закрепление оврага (клён, берёза, ива)При наличии источника семян,

семена скапливаются и

прорастают по бортам и дну

канавы. Вырастающие деревья

закрепляют овраг, не давая ему

расти дальше – корни

закрепляют почву, а

скапливающаяся на дне

промоины листва замедляет

поток воды и не даёт дальше

углублять канаву. Со временем

борта канавы осыпаются ,

параллельно идёт

почвонакопление, в итоге

уменьшается глубина канавы.

16.

Колонизация Поволжья16 век – строительство укреплений на реках в местах переправ кочевников, чтобы мешать

соединению ногайцев и крымских татар. Самара, Царицын, Сызрань.

После разгрома Разина усмиряют казаков, становится безопасно, к концу 17 века возникают

поселения и монастыри (в т. ч. монастырские подворья крупных монастырей) на рыбных

ловах. Поселения работников при монастырях (Хвалынск – бывшее поселение работников

Чудова монастыря. Лов сетями, весной – загородками. До 1720 - набеги Кубанской орды

(калмыков), землепашество ограничено. Создание укреплённой черты между Царицыным и

Доном.

После этого в Поволжье стали активно переселяться земледельцы. Мордва, оседлые казаки,

иноземцы при Екатерине, земли получали служивые люди и переводили крестьян из лесных

губерний. 1764 – манифест, призывающий иностранцев селиться на русских землях.

Колонистам, селящимся ниже Самары, обещаны льготы. Область начинает заселяться

раскольниками. 1771 – калмыки усмирены и бегут в Азию. По дороге в Джунгарию изрядно

истреблены киргизами. После этого усиливается заселение выходцами из Малороссии,

казёнными крестьянами, помещичьими крестьянами. Перепись 1897 – в Самарской

губернии более 1000 человек на квадратную милю. Нижняя Волга заселена отчасти –

казаками, отчасти – кочевыми скотоводами.

В лесостепи до Урала соседствуют русские, угро-финские, татарские и башкирские

поселения, смесь кочевых и оседлых культур.

17.

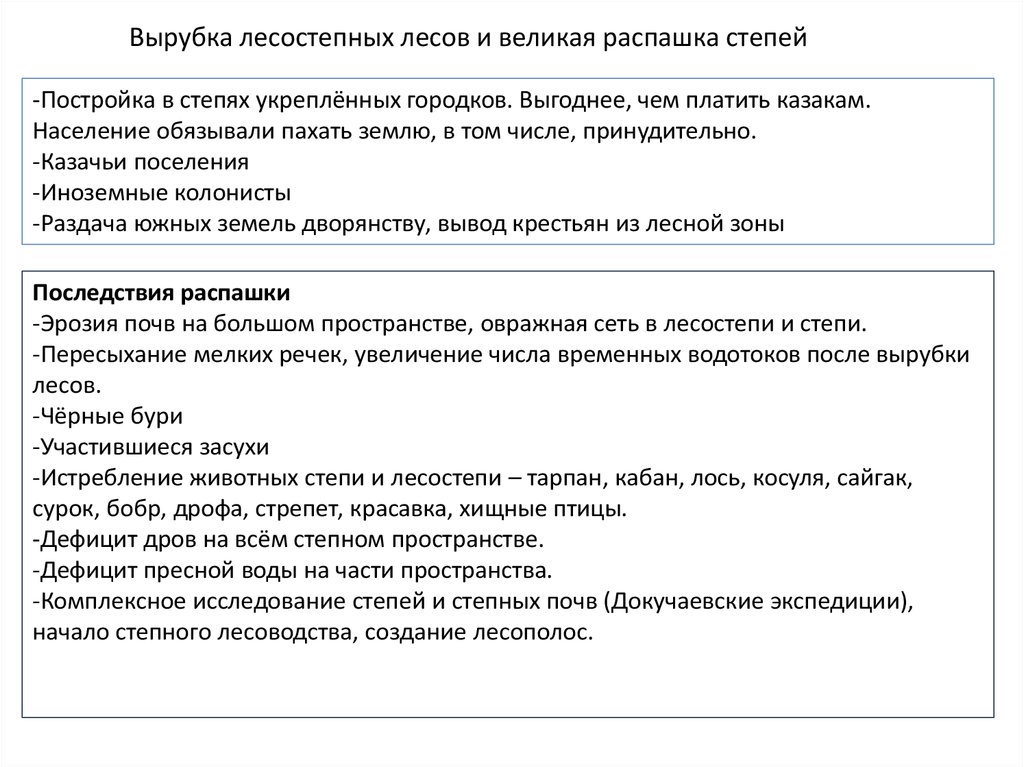

Вырубка лесостепных лесов и великая распашка степей-Постройка в степях укреплённых городков. Выгоднее, чем платить казакам.

Население обязывали пахать землю, в том числе, принудительно.

-Казачьи поселения

-Иноземные колонисты

-Раздача южных земель дворянству, вывод крестьян из лесной зоны

Последствия распашки

-Эрозия почв на большом пространстве, овражная сеть в лесостепи и степи.

-Пересыхание мелких речек, увеличение числа временных водотоков после вырубки

лесов.

-Чёрные бури

-Участившиеся засухи

-Истребление животных степи и лесостепи – тарпан, кабан, лось, косуля, сайгак,

сурок, бобр, дрофа, стрепет, красавка, хищные птицы.

-Дефицит дров на всём степном пространстве.

-Дефицит пресной воды на части пространства.

-Комплексное исследование степей и степных почв (Докучаевские экспедиции),

начало степного лесоводства, создание лесополос.

18.

Усадебное строительство 17-19 веков.Вошло в моду при Петре 1. Расцвет – при Екатерине. Создание парковых

ансамблей, регулярные и английские парки, аллеи. Создание каскада прудов на

малых реках и запуск рыбы. При Павле – спад, дворянство отходит от службы,

строить по карману не всем. В течение 19 века идёт постепенная деградация

усадебных комплексов – очень дорого содержать.

Конец 19 века – продажа усадеб богатым купцам и промышленникам. Часть

усадебных комплексов и примыкающих земель возле Москвы и Петербурга

становятся дачами.

После революции усадьбы частью разграблены и сожжены, частью

национализированы и преобразованы в базы отдыха, санатории, научные базы и

т. д.

Сохранились характерные ландшафты – каскадные пруды. Парки сохранялись

хуже – вырубались, зарастали. В средней полосе маркер бывшего парка – Viola

odorata L.

19.

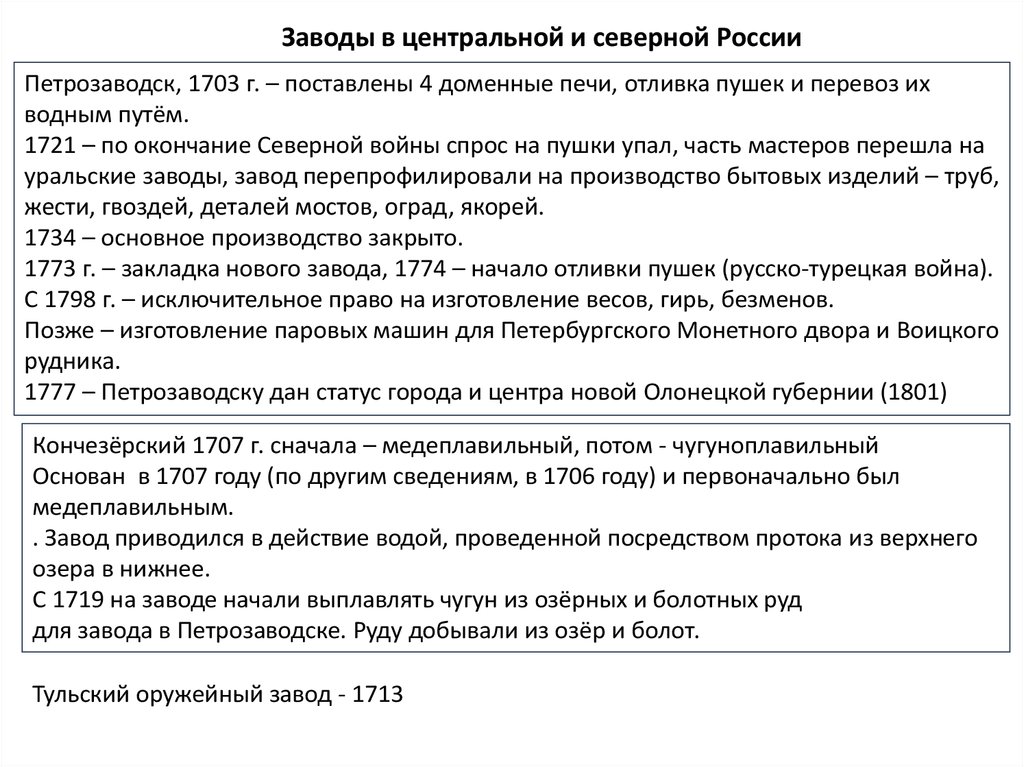

Заводы в центральной и северной РоссииПетрозаводск, 1703 г. – поставлены 4 доменные печи, отливка пушек и перевоз их

водным путём.

1721 – по окончание Северной войны спрос на пушки упал, часть мастеров перешла на

уральские заводы, завод перепрофилировали на производство бытовых изделий – труб,

жести, гвоздей, деталей мостов, оград, якорей.

1734 – основное производство закрыто.

1773 г. – закладка нового завода, 1774 – начало отливки пушек (русско-турецкая война).

С 1798 г. – исключительное право на изготовление весов, гирь, безменов.

Позже – изготовление паровых машин для Петербургского Монетного двора и Воицкого

рудника.

1777 – Петрозаводску дан статус города и центра новой Олонецкой губернии (1801)

Кончезёрский 1707 г. сначала – медеплавильный, потом - чугуноплавильный

Основан в 1707 году (по другим сведениям, в 1706 году) и первоначально был

медеплавильным.

. Завод приводился в действие водой, проведенной посредством протока из верхнего

озера в нижнее.

С 1719 на заводе начали выплавлять чугун из озёрных и болотных руд

для завода в Петрозаводске. Руду добывали из озёр и болот.

Тульский оружейный завод - 1713

20.

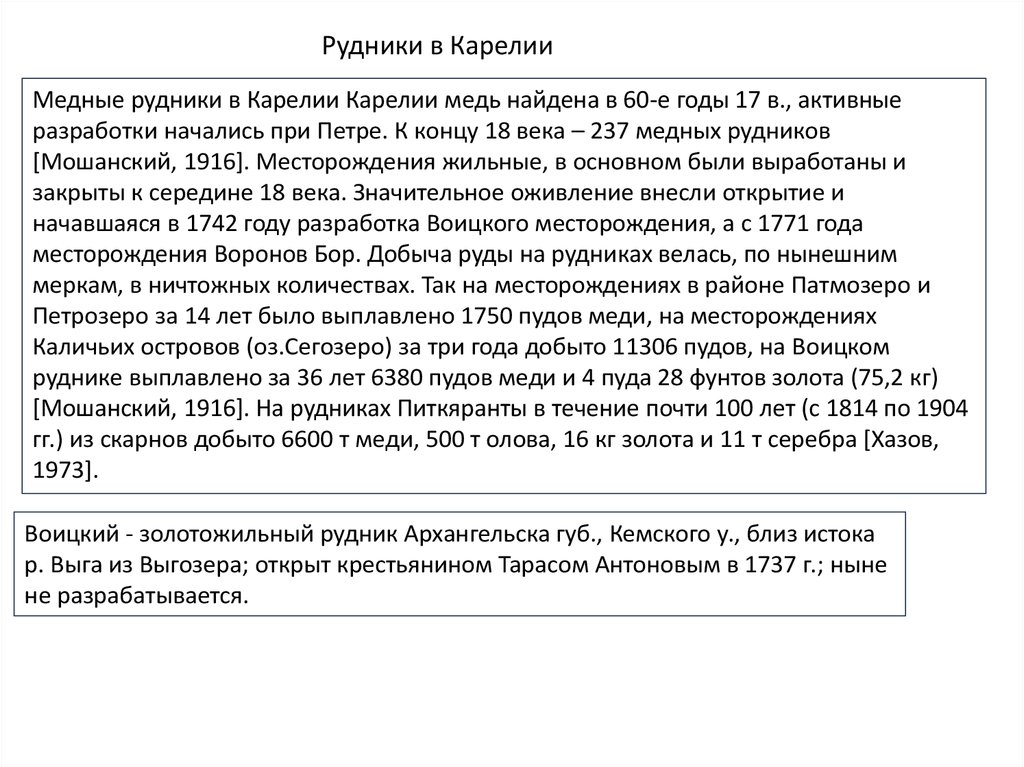

Рудники в КарелииМедные рудники в Карелии Карелии медь найдена в 60-е годы 17 в., активные

разработки начались при Петре. К концу 18 века – 237 медных рудников

[Мошанский, 1916]. Месторождения жильные, в основном были выработаны и

закрыты к середине 18 века. Значительное оживление внесли открытие и

начавшаяся в 1742 году разработка Воицкого месторождения, а с 1771 года

месторождения Воронов Бор. Добыча руды на рудниках велась, по нынешним

меркам, в ничтожных количествах. Так на месторождениях в районе Патмозеро и

Петрозеро за 14 лет было выплавлено 1750 пудов меди, на месторождениях

Каличьих островов (оз.Сегозеро) за три года добыто 11306 пудов, на Воицком

руднике выплавлено за 36 лет 6380 пудов меди и 4 пуда 28 фунтов золота (75,2 кг)

[Мошанский, 1916]. На рудниках Питкяранты в течение почти 100 лет (с 1814 по 1904

гг.) из скарнов добыто 6600 т меди, 500 т олова, 16 кг золота и 11 т серебра [Хазов,

1973].

Воицкий - золотожильный рудник Архангельска губ., Кемского у., близ истока

р. Выга из Выгозера; открыт крестьянином Тарасом Антоновым в 1737 г.; ныне

не разрабатывается.

21.

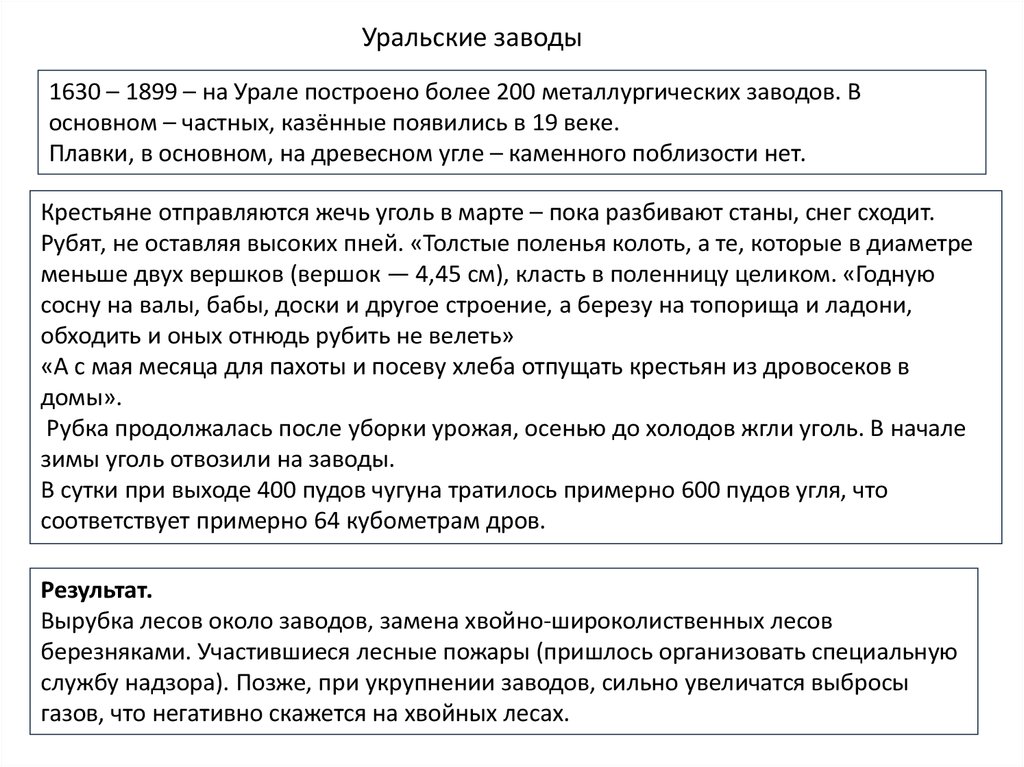

Уральские заводы1630 – 1899 – на Урале построено более 200 металлургических заводов. В

основном – частных, казённые появились в 19 веке.

Плавки, в основном, на древесном угле – каменного поблизости нет.

Крестьяне отправляются жечь уголь в марте – пока разбивают станы, снег сходит.

Рубят, не оставляя высоких пней. «Толстые поленья колоть, а те, которые в диаметре

меньше двух вершков (вершок — 4,45 см), класть в поленницу целиком. «Годную

сосну на валы, бабы, доски и другое строение, а березу на топорища и ладони,

обходить и оных отнюдь рубить не велеть»

«А с мая месяца для пахоты и посеву хлеба отпущать крестьян из дровосеков в

домы».

Рубка продолжалась после уборки урожая, осенью до холодов жгли уголь. В начале

зимы уголь отвозили на заводы.

В сутки при выходе 400 пудов чугуна тратилось примерно 600 пудов угля, что

соответствует примерно 64 кубометрам дров.

Результат.

Вырубка лесов около заводов, замена хвойно-широколиственных лесов

березняками. Участившиеся лесные пожары (пришлось организовать специальную

службу надзора). Позже, при укрупнении заводов, сильно увеличатся выбросы

газов, что негативно скажется на хвойных лесах.

22.

Таблица плотности древесины, кг/м.куб. и примерный выход угля.Порода

Условная плотность

Плотность при влажности

12%

Плотность в абсолютно

сухом состоянии

Выход угля кг. с 1куб.

(прим.)

Лиственница

630

660

520

160

Сосна обыкновенная

470

500

400

120

Ель

420

445

360

105

Кедр

410

435

350

100

Пихта сибирская

350

375

300

90

Граб

760

800

630

190

Дуб

650

690

550

160

Клен

650

690

550

160

Ясень обыкновенный

640

680

550

160

Бук

640

670

530

160

Береза

600

650

520

150

Орех

-

590

470

135

Ольха

490

520

420

120

Осина

470

495

400

110

Липа

470

495

400

110

23.

Лесное дело в РоссииТипы лесов.

-Охотничьи заповедники (в основном, принадлежали царской фамилии)

-Казённые (лесные дачи), в т. ч. горнозаводские дачи – охраняемые леса с

регламентированным лесопользованием

-Помещичьи - частные

-Крестьянские – в собственности общины, в том числе, дровяные.

Вырубка конца 19 века.

После отмены крепостного права - острая нехватка леса в крестьянских хозяйствах.

Дровяные леса истощались, оборот составлял, порой около 10 лет. В помещичьих

лесах можно было собирать хворост или валежник только при разрешении владельца.

Помещики – быстро разорялись, продавали леса на вырубку, чтобы поправить дела.

Острая нехватка дров в крупных городах – в Москву дрова везут из Смоленской

области по построенной железной дороге.

Московская губерния – леса занимают около 14% территории.

Тульская, Орловская, Курская - крестьяне замерзают зимой от нехватки дров.

В городе начинают топить каменным углем и торфом. Начало торфоразработок на

востоке Московской губернии.

Порослевые леса в лесостепной и широколиственной зоне.

24.

Становление лесного дела в РоссииОхрана леса – с начала 18 века (Петр 1). Лесами ведал Адмиралтейский приказ.

Запрет на вырубку леса около рек (зона около 20 вёрст, местами – до 50 вёрст).

Запрет на вырубку дуба, ясеня, мачтовых сосен, вяза. Наказание – от штрафа до

смертной казни (позже – каторга). 1722 – должность обервальдмейстера. Начало

лесоразведения. Запрет бортничества.

1732, Анна Иоанновна – указ о посадке лесов на нужды флота. Из Германии

выписаны форсмейстеры для досмотра за лесами. Эти посадки – самые старые

участки Тульских и Калужских засек. Посадка, уход, подчистка (обрубание нижних

веток)

1739 – Тульскому оружейному заводу передана часть засек (уголь, приклады для

ружей)

1769 – Пётр 3, свобода дворянства, вальдмейстерская служба развалилась.

1772 – часть казённых лесов распродана и вырублена .

Павел 1 – учреждение Лесного департамента

С 1802 – замена временных надзирателей за лесами постоянными, организация школ

лесоводов (лесные практические школы).

С 1804 – регламентирование рубок в казённых лесах.

1826 –реформа лесного управления, для всех губерний. Леса разделены на округа,

лесничества, лесные участки и дистанции. Обязанности лесничеств – охрана и

лесоразведение. Лесоразведение до 1840 – на безлесых землях.

1845 – лесоустройство, разбивка на кварталы.

Конец 19 века – санитарные рубки.

25.

Ясная Поляна. Стена сарая. Из-за дефицита леса сложена из кривых стволов.26.

Порослевая липа. Многоствольные лиственные деревья образуются после рубок,новые побеги отрастают из спящих почек.

27.

Россия к концу 19 –началу 20 века-Площадь лесов очень сильно сокращена на всей территории

-Дефицит дров и строительного леса

-Распашка всей чернозёмной зоны

-Дефицит сенокосов и выпасов

-Регулярные засухи и пыльные бури, голод в южных губерниях

-Истреблён ряд видов животных (зубр, тарпан, стеллерова корова), другие

находятся на грани уничтожения (бобр, лось на Европейской части, соболь,

калан)

-Неурожаи в нечерноземье, крестьянское хозяйство сменяется фермерским или

крестьяне заняты промыслами. Процветание северных торговых городов и

деревень.

-Развитие заводов и фабрик, развитие торговли

-Переселение крестьян в Южную Сибирь. Освоение Алтая, вырубка, распашка.

-Освоение Дальнего Востока.

-Присоединение Средней Азии

-1876 – продажа Аляски

-1905-1907 – Столыпинская реформа. Продажа крестьянам государственных

земель или выкупленных у разорившихся помещиков. Кредиты на покупку

земли. Реформа прекращена с Февральской революцией.

history

history