Similar presentations:

Иммуноферментный анализ

1. Иммуноферментный анализ (ИФА) - относится к современным методам ИА и используется для качественного и количественного определения антиген

Иммуноферментный анализ (ИФА) - относится ксовременным

ИА и используется

для антигена

ИФА

- основанметодам

на специфическом

связывании

качественного

и количественного

определения

(АГ)

с соответствующими

антителами(АТ)

с антигенов/

антител в биологических

использованием

ферментаобразцах.

в качестве метки для

регистрации сигнала.

ИФА

Главный принцип ИФА – «узнавание» анализируемого

соединения специфическим к нему антителом.

2.

ELISE (enzyme-linked immunosorbent assay) –разновидность ИФА - твердофазный ИФА,

Е. Энгвалл и Р. Пэлман (Швеция), 1971 г.

3.

Антиген (Аг) в ИФА - любой патоген (бактерия) или егофрагмент, а также любое соединение (аналит) к которому можно

подобрать моноклональное антитело (Ат).

Эпитоп (антигенная детерминанта) – участок Аг, который

узнается и связывается Ат.

Антитела:

1. Поликлональные (for example кроличьи антитела против

всех Ig человека);

2. Моноклональные (к определенному классу Ig)

Основные характеристики антител:

Аффинность – степень специфического сродства активного

центра АТ к АГ-детерминанте. При низкой афинности антител

распад комплекса Аг-Ат приводит к удалению связанного Аг из

системы.

Авидность – степень прочности связывания АТ с АГ.

Чем выше аффинность (степень сродства), тем лучше

авидность (прочность связывания)

4.

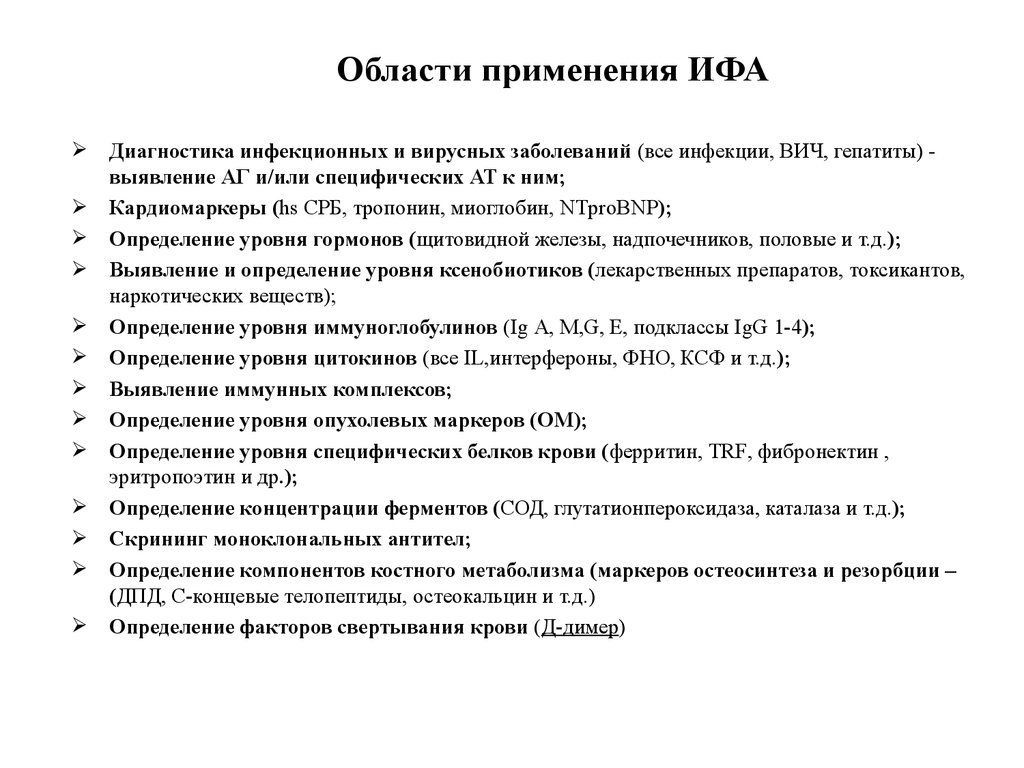

Области применения ИФАДиагностика инфекционных и вирусных заболеваний (все инфекции, ВИЧ, гепатиты) выявление АГ и/или специфических АТ к ним;

Кардиомаркеры (hs СРБ, тропонин, миоглобин, NTproBNP);

Определение уровня гормонов (щитовидной железы, надпочечников, половые и т.д.);

Выявление и определение уровня ксенобиотиков (лекарственных препаратов, токсикантов,

наркотических веществ);

Определение уровня иммуноглобулинов (Ig A, М,G, Е, подклассы IgG 1-4);

Определение уровня цитокинов (все IL,интерфероны, ФНО, КСФ и т.д.);

Выявление иммунных комплексов;

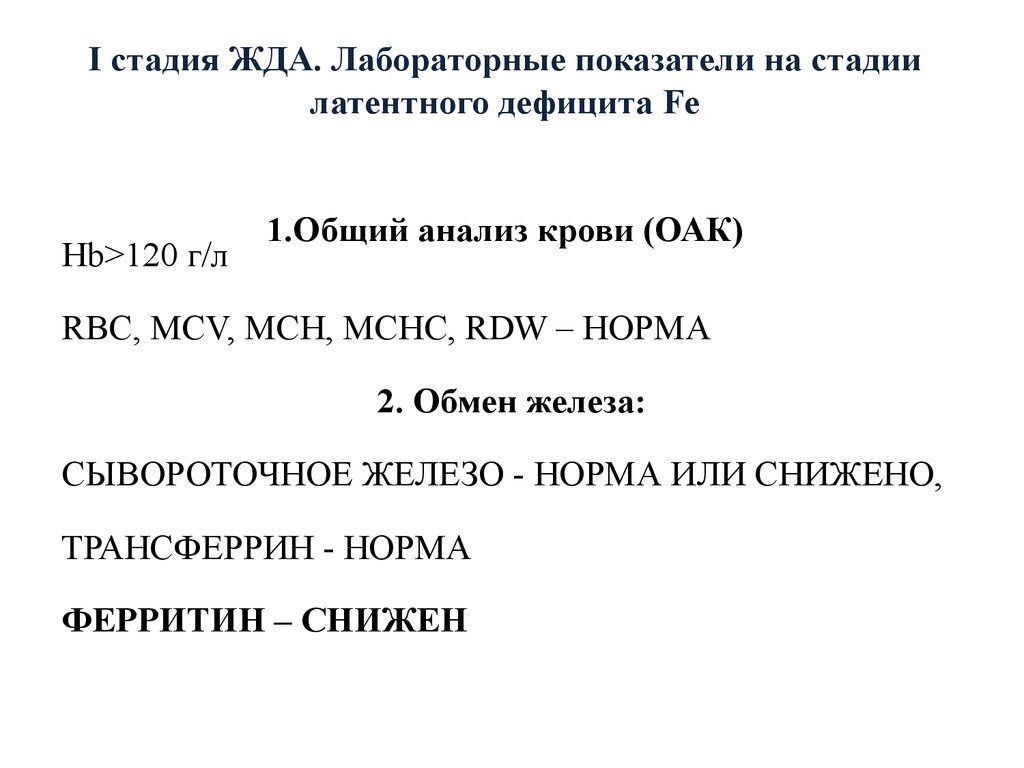

Определение уровня опухолевых маркеров (ОМ);

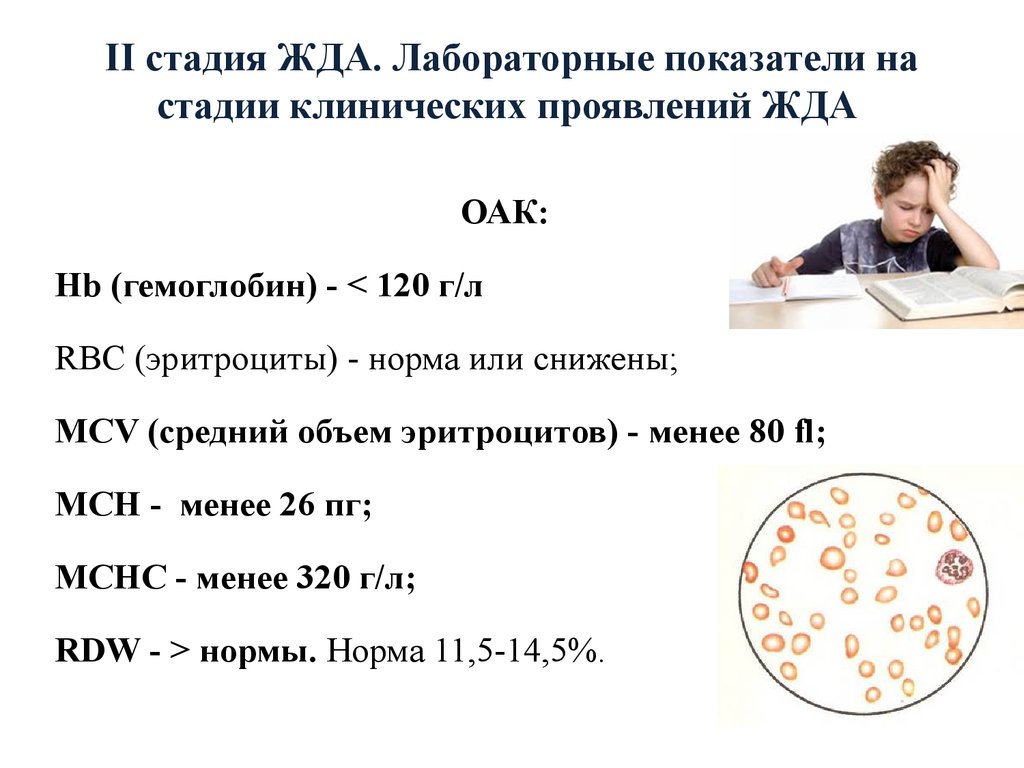

Определение уровня специфических белков крови (ферритин, TRF, фибронектин ,

эритропоэтин и др.);

Определение концентрации ферментов (СОД, глутатионпероксидаза, каталаза и т.д.);

Скрининг моноклональных антител;

Определение компонентов костного метаболизма (маркеров остеосинтеза и резорбции –

(ДПД, С-концевые телопептиды, остеокальцин и т.д.)

Определение факторов свертывания крови (Д-димер)

5. Области применения ИФА

Иммунология;Инфекционные и вирусные заболевания;

Кардиология;

Патология гемостаза;

Онкология;

Фертильность и репродукция;

Гормоны;

Ветеринария

6.

Варианты ИФА1. По условиям в которых проводится реакция ИФА:

Гомогенный – нет стадии разделения

иммунохимических комплексов, образовавшихся в

процессе реакции от компонентов не вступивших в

реакцию. Т.е. все реакции протекают в растворе;

Гетерогенный - реакция проводится с реагентами,

фиксированными на поверхности (твердой фазе) с

иммобилизованными на нее АТ (или АГ).

7.

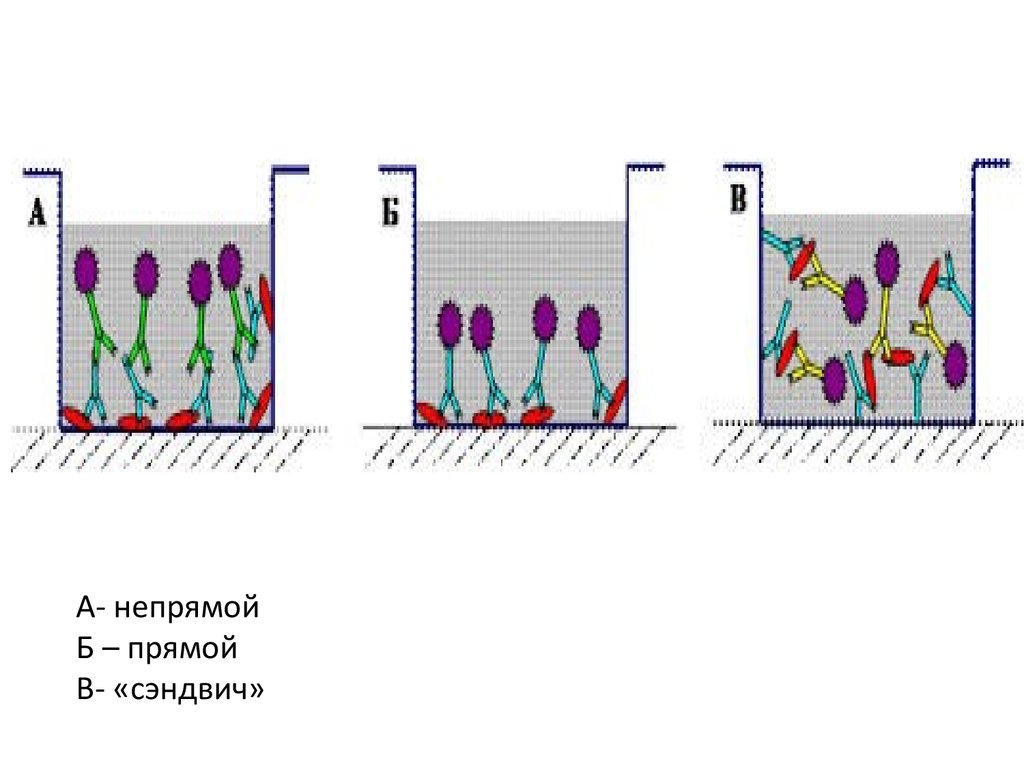

2. По количеству этапов в постановке реакций ИФА:прямой;

непрямой

3. По количеству реагентов на первом этапе:

конкурентный

неконкурентный

8.

А- непрямойБ – прямой

В- «сэндвич»

9. ИФА типа «сэндвич»

21

10.

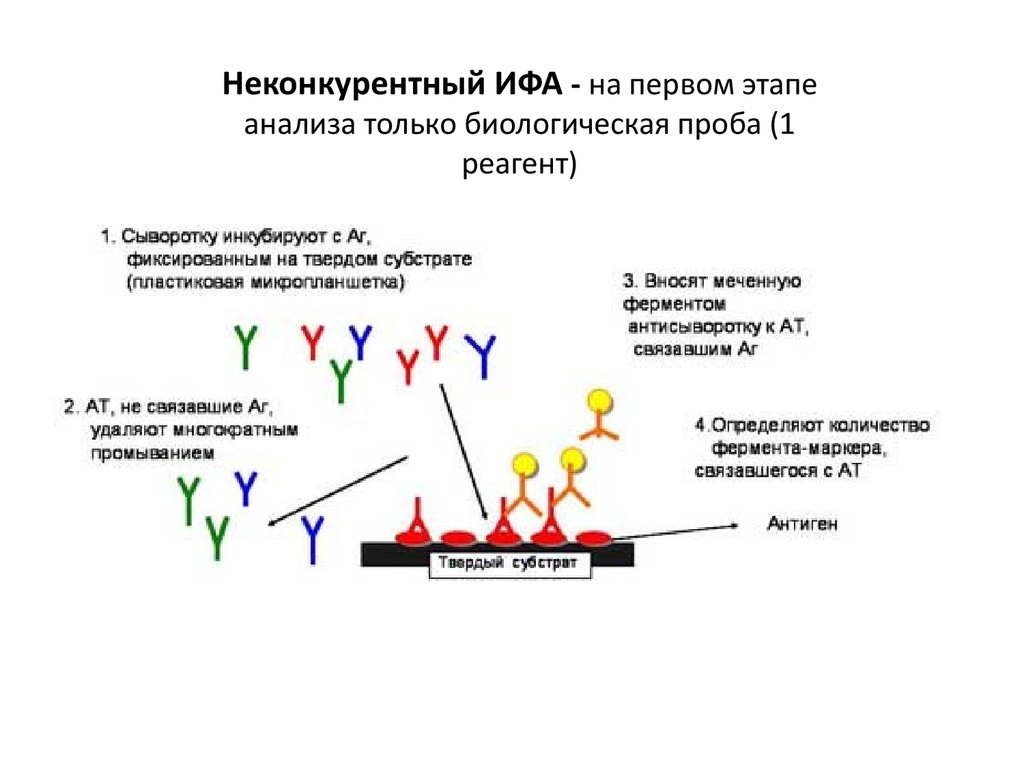

Неконкурентный ИФА - на первом этапеанализа только биологическая проба (1

реагент)

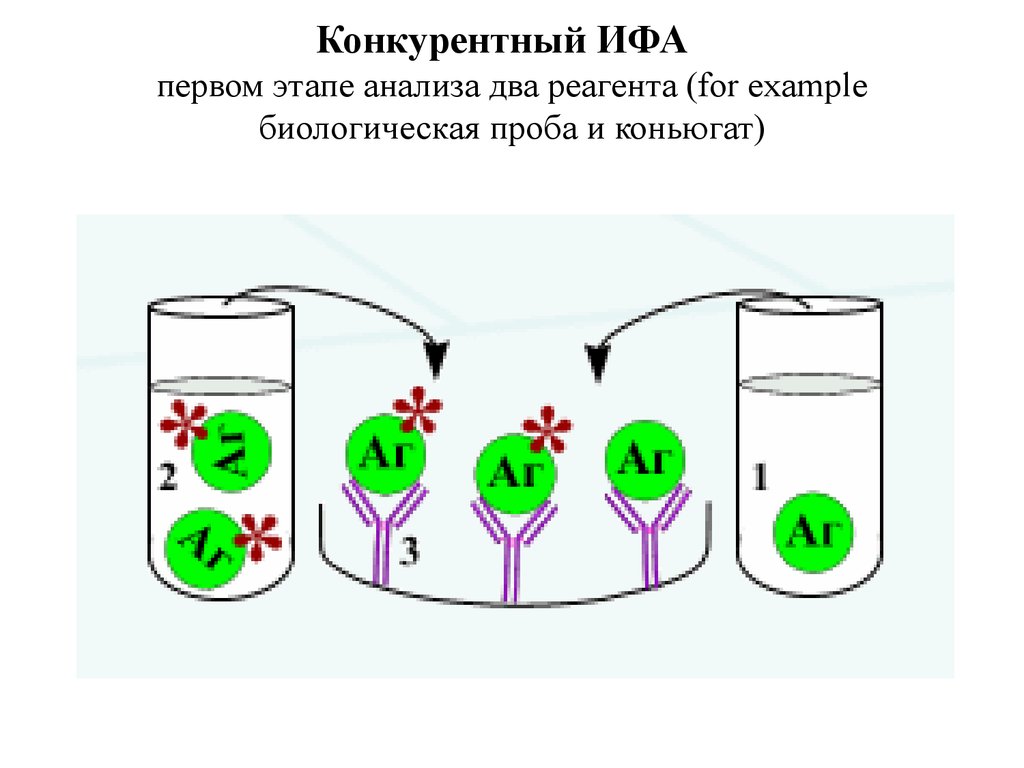

11. Конкурентный ИФА первом этапе анализа два реагента (for example биологическая проба и коньюгат)

12. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИФА

Чувствительность (нижний предел обнаружения) –минимальная достоверно определяемая концентрация

исследуемого вещества в сыворотке (плазме) крови;

Измеряется в единицах концентрации.

Зависит от концентрации, активности и специфичности

используемых Ат.

Специфичность – характеристика избирательности тестсистемы.

Она показывает насколько вероятно, что реакция будет

протекать с искомым веществом, а не с другими

компонентами исследуемого образца.

Измеряется в %.

Чувствительность и специфичность ИФА повышается

при применении моноклональных Ат.

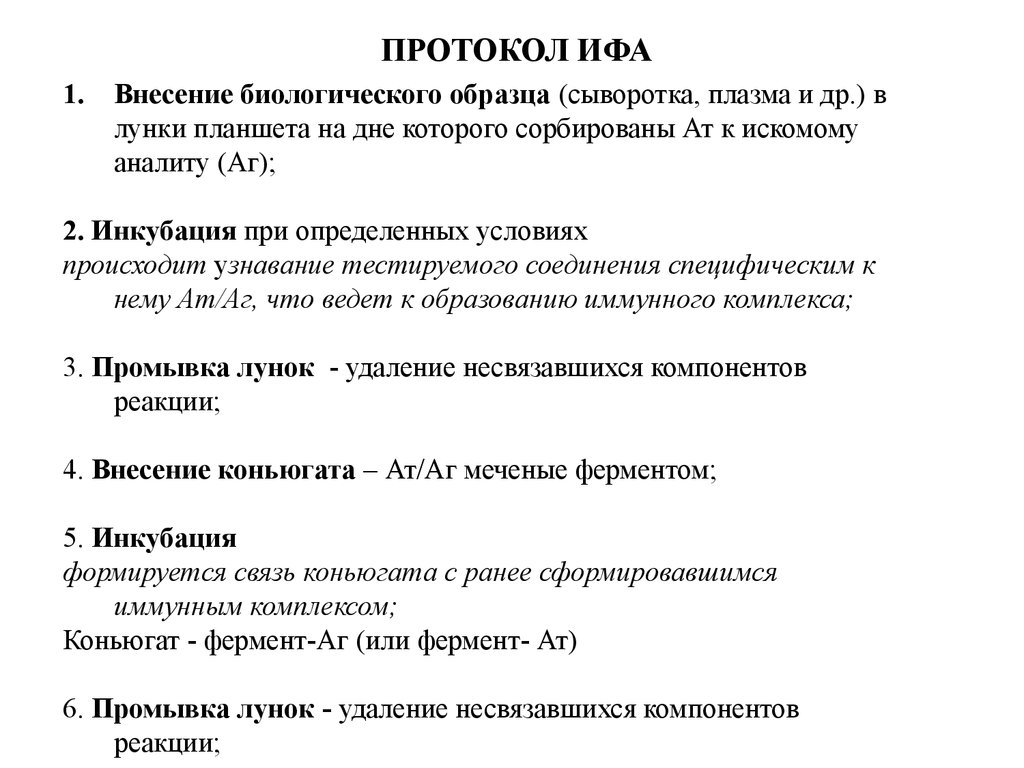

13. ПРОТОКОЛ ИФА

1.Внесение биологического образца (сыворотка, плазма и др.) в

лунки планшета на дне которого сорбированы Ат к искомому

аналиту (Аг);

2. Инкубация при определенных условиях

происходит узнавание тестируемого соединения специфическим к

нему Ат/Аг, что ведет к образованию иммунного комплекса;

3. Промывка лунок - удаление несвязавшихся компонентов

реакции;

4. Внесение коньюгата – Ат/Аг меченые ферментом;

5. Инкубация

формируется связь коньюгата с ранее сформировавшимся

иммунным комплексом;

Коньюгат - фермент-Аг (или фермент- Ат)

6. Промывка лунок - удаление несвязавшихся компонентов

реакции;

14.

7. Внесениесубстрат-хромогенной смеси;

8. Инкубация (в темноте);

«ферментная метка превращается в

регистрируемый сигнал

9. Внесение стоп-раствора;

10. Учет результатов с помощью спектрофотометра или

ИФА-ридера.

15.

Учет результатов:При количественном варианте ИФА параллельно с

анализируемыми образцами исследуют стандартные образцы

(калибровочные пробы),

каждый из которых содержит

исследуемый аналит в

определенной концентрации

По ОП стандартов строится

калибровочная кривая, на

которую затем накладываются

ОП растворов в лунках и определяется концентрация аналита

в биологических образцах и контрольной сыворотке.

О правильности полученных результатов судят по результатам

тестирования контрольных образцов (средняя, SD).

16.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГЕМОСТАЗЕГемостаз - биологическая система, функция которой заключается в

сохранении жидкого состояния крови, остановке кровотечений

при повреждениях стенок сосудов и растворении тромбов,

выполнивших свою функцию в процессе свертывания крови.

Свертывание крови – сложная цепь реакций, в которых участвуют

сосудистая стенка, тромбоциты и факторы свертывания.

17. Ферментативная теория свертывания (1902 г. Александр Шмидт (Россия)

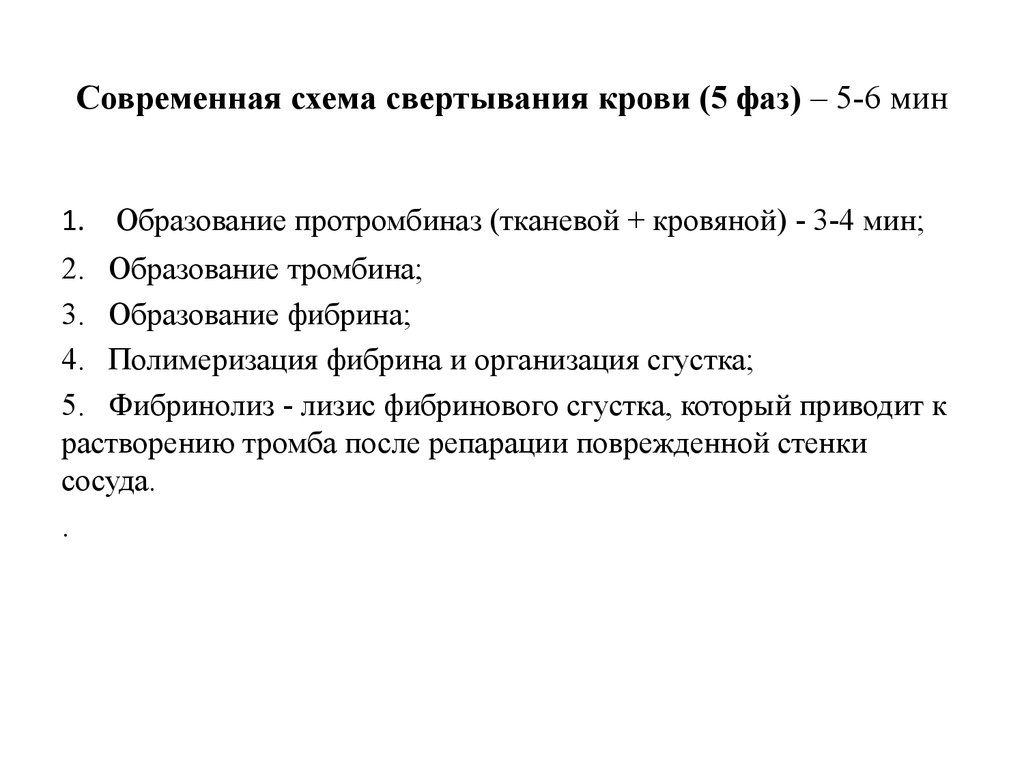

18. Современная схема свертывания крови (5 фаз) – 5-6 мин

1. Образование протромбиназ (тканевой + кровяной) - 3-4 мин;2. Образование тромбина;

3. Образование фибрина;

4. Полимеризация фибрина и организация сгустка;

5. Фибринолиз - лизис фибринового сгустка, который приводит к

растворению тромба после репарации поврежденной стенки

сосуда.

.

19.

Современная схема свертывания кровиXIIa+Ca2++XIa+III (ФЛ)

тканевая протромбиназа

Кровяная протромбиназа

20.

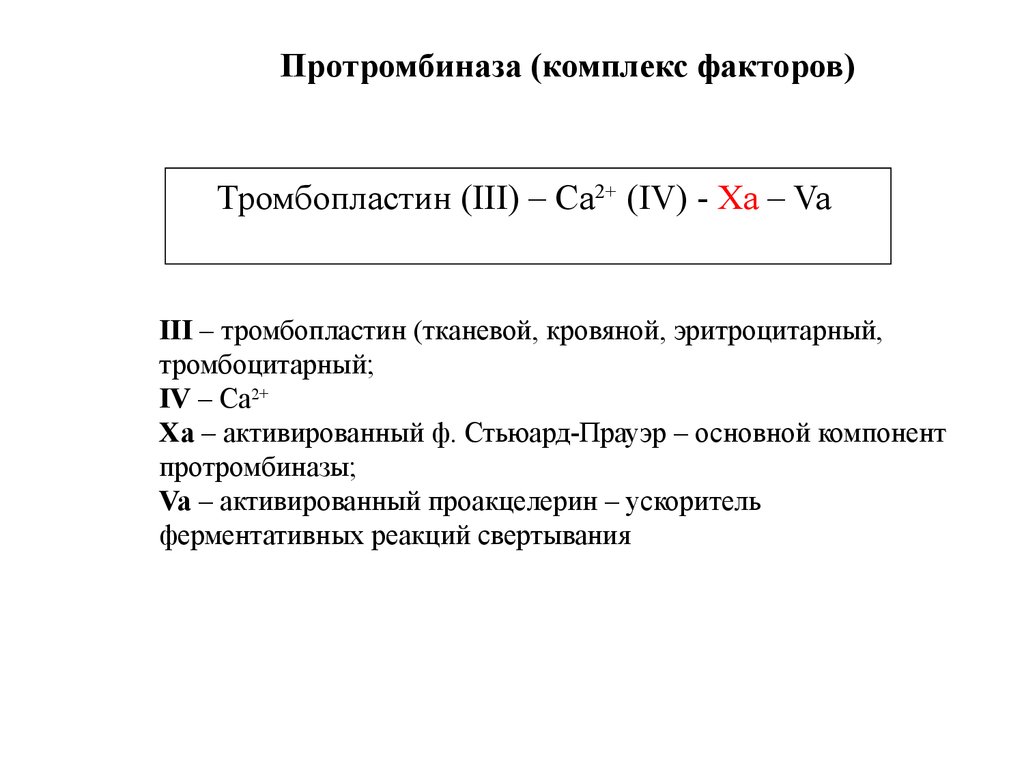

Протромбиназа (комплекс факторов)Тромбопластин (III) – Ca2+ (IV) - Xa – Va

III – тромбопластин (тканевой, кровяной, эритроцитарный,

тромбоцитарный;

IV – Ca2+

Xa – активированный ф. Стьюард-Прауэр – основной компонент

протромбиназы;

Va – активированный проакцелерин – ускоритель

ферментативных реакций свертывания

21. Факторы свертывания крови

Факторы свёртывания крови — группа веществ, содержащихся в плазме крови итромбоцитах, обеспечивающих свёртывание крови:

Плазменные (17 ф.) - I - XIII;

Тромбоцитарные (14-22 ф.);

Тканевые факторы;

Клеточные (эритроциты, лейкоциты)

Плазменные факторы свертывания преимущественно синтезируются в печени. Ф.

VIII – в клетках эндотелия

Большинство факторов свёртывания — белки (ферменты, кофакторы ферментов,

ингибиторы ферментов). Ca 2+ и др. низкомолекулярные органические вещества.

В норме белковые факторы свёртывания крови находятся в плазме в неактивном

состоянии. В процессе свертывания крови предшественники факторов свертывания

превращаются в их активные формы.

22. Классификация факторов свертывания I:

Субстраты (фибриноген (I);Ферменты – большинство

Кофакторы ферментов (тканевой фактор, факторы V VIII,

фактор Фицджеральда);

II:

Группа ф/г (I, V, VIII, XIII);

Группа протромбина (II, VII, IX, X);

Контактные факторы (XI, XII, прекалликреин, кининоген)

23.

I ЭТАП СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИСосудисто-тромбоцитарный гемостаз - спазм сосудов и их

механическая закупорка агрегатами тромбоцитов.

Механизм: адгезия, активация и агрегация тромбоцитов на

обнажившихся в результате повреждения коллагеновых волокнах

сосудистой стенки.

В результате образуется

преобладанием тромбоцитов.

«белый тромб» (тромб с

24.

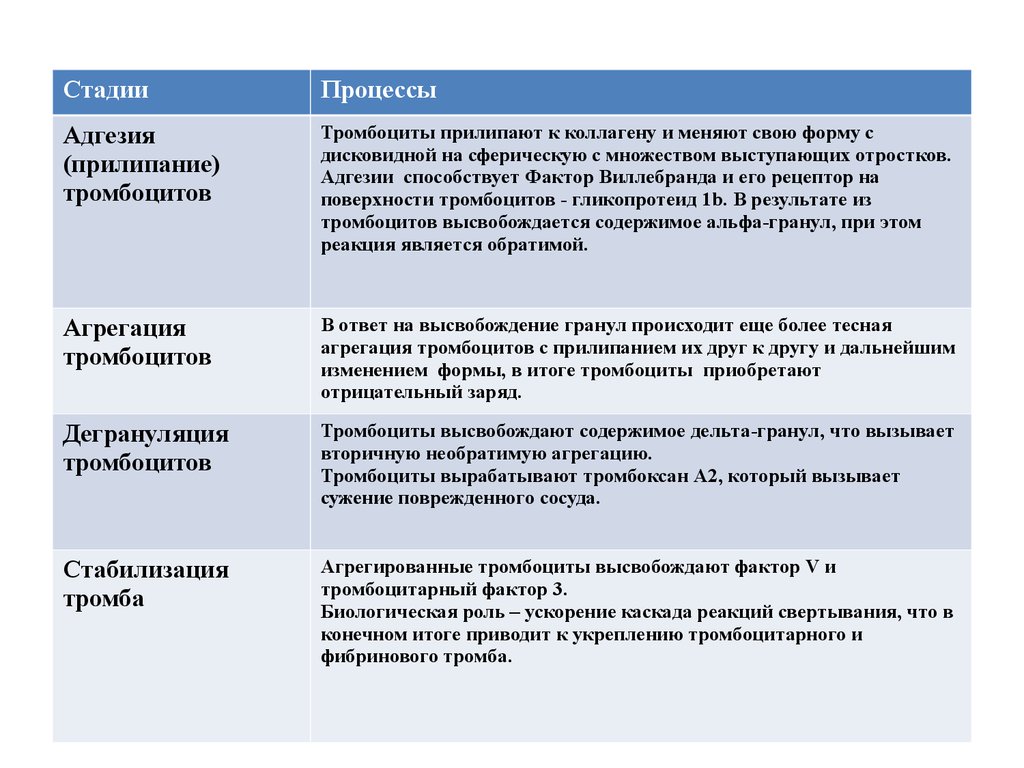

СтадииПроцессы

Адгезия

(прилипание)

тромбоцитов

Тромбоциты прилипают к коллагену и меняют свою форму с

дисковидной на сферическую с множеством выступающих отростков.

Адгезии способствует Фактор Виллебранда и его рецептор на

поверхности тромбоцитов - гликопротеид 1b. В результате из

тромбоцитов высвобождается содержимое альфа-гранул, при этом

реакция является обратимой.

Агрегация

тромбоцитов

В ответ на высвобождение гранул происходит еще более тесная

агрегация тромбоцитов с прилипанием их друг к другу и дальнейшим

изменением формы, в итоге тромбоциты приобретают

отрицательный заряд.

Дегрануляция

тромбоцитов

Тромбоциты высвобождают содержимое дельта-гранул, что вызывает

вторичную необратимую агрегацию.

Тромбоциты вырабатывают тромбоксан А2, который вызывает

сужение поврежденного сосуда.

Стабилизация

тромба

Агрегированные тромбоциты высвобождают фактор V и

тромбоцитарный фактор 3.

Биологическая роль – ускорение каскада реакций свертывания, что в

конечном итоге приводит к укреплению тромбоцитарного и

фибринового тромба.

25.

АКТИВАЦИЯ ТРОМБОЦИТОВ В ПРОЦЕССЕ СВЕРТЫВАНИЯКРОВИ

1. Фактор Виллебрандта связывает обнажившийся коллаген сосудов и

тромбоцитарный рецептор гликопротеид Ib;

2. Активация тромбоцитов;

3. А. тромбоциты выделяют факторы (АДФ, тромбоксан), которые активируют

другие тромбоциты;

4. А. тромбоциты выделяют ф. V (акцелератор плазменного каскада)

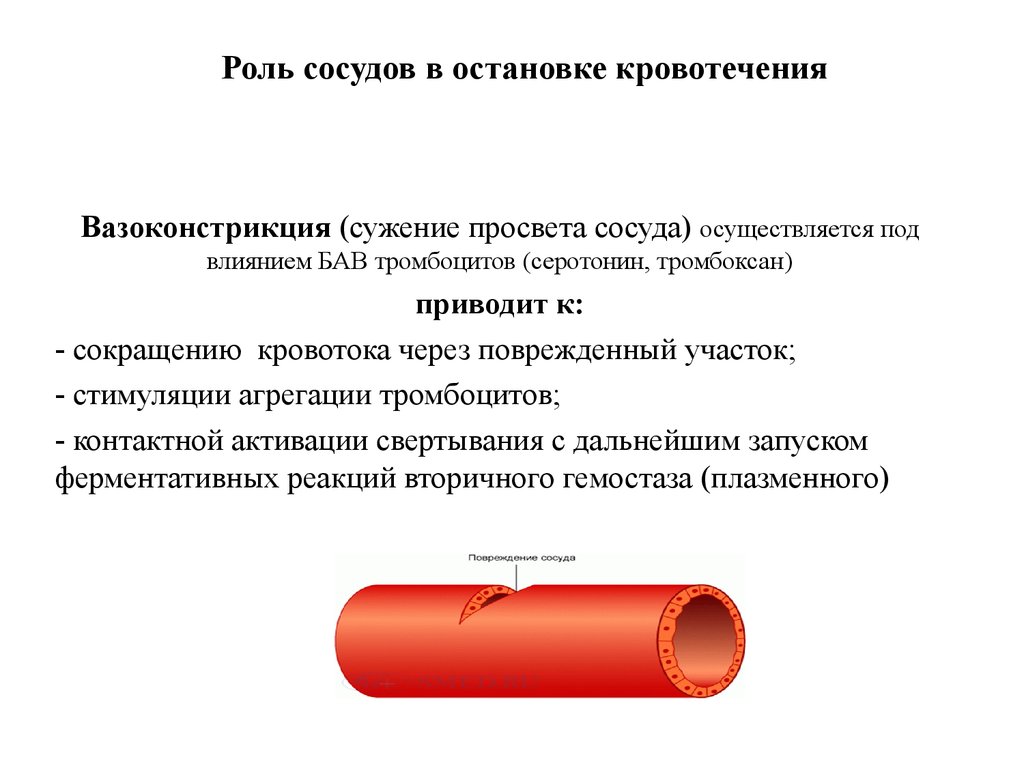

26. Роль сосудов в остановке кровотечения

Вазоконстрикция (сужение просвета сосуда) осуществляется подвлиянием БАВ тромбоцитов (серотонин, тромбоксан)

приводит к:

- сокращению кровотока через поврежденный участок;

- стимуляции агрегации тромбоцитов;

- контактной активации свертывания с дальнейшим запуском

ферментативных реакций вторичного гемостаза (плазменного)

27.

28.

Лабораторные методы для оценки состоянияпервичного гемостаза

Время кровотечения (по Дюке);

Определение количества, размеров и степени зрелости

тромбоцитов (ОАК);

Определение агрегационной функции тромбоцитов;

Определение ф. Виллебранда;

Определение ретракции кровяного сгустка.

29. Длительность кровотечения по Дуке

0борудование и реактивы:1. Скарификатор;

2. Фильтровальная бумага;

3. Секундомер.

Продолжительность кровотечения (в норме) - 2 - 4 мин.

30.

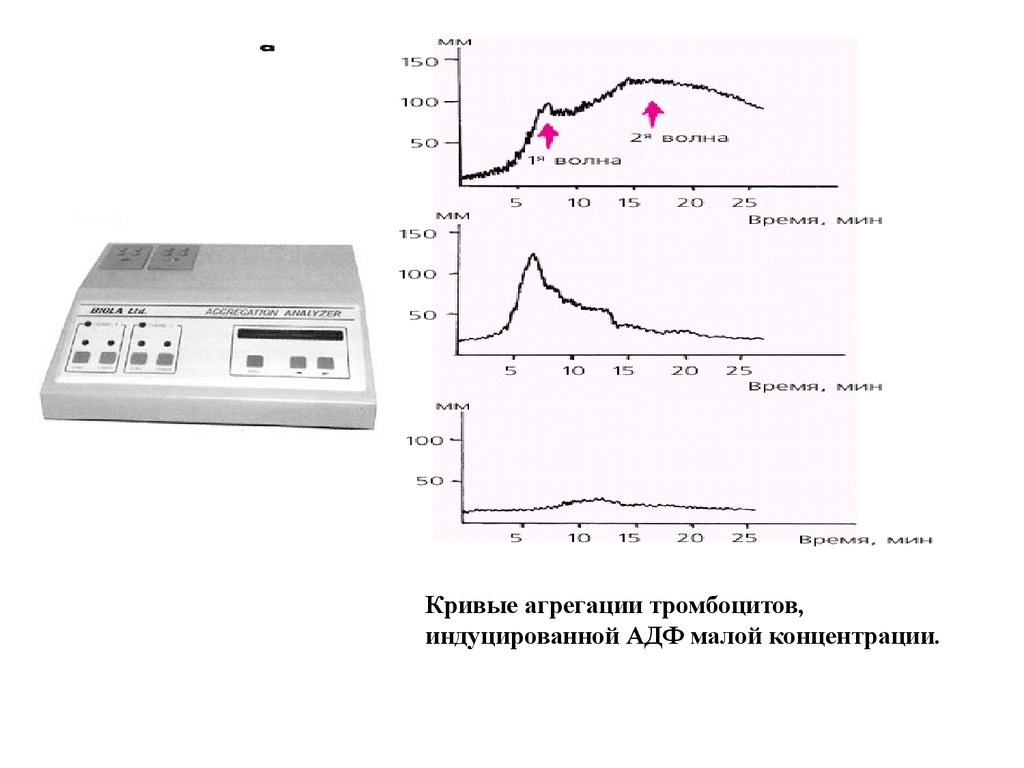

Кривые агрегации тромбоцитов,индуцированной АДФ малой концентрации.

31.

Протромбиназа (комплекс факторов)Тромбопластин (III) – Ca2+ (IV) - Xa – Va

III – тромбопластин (тканевой, кровяной, эритроцитарный,

тромбоцитарный;

IV – Ca2+

Xa – активированный ф. Стьюард-Прауэр – основной компонент

протромбиназы;

Va – активированный проакцелерин – ускоритель

ферментативных реакций свертывания

32.

Современная схема свертывания кровиXIIa+Ca2++XIa+III (ФЛ)

тканевая протромбиназа

Кровяная протромбиназа

33. СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ IN VITRO - МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА

СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ IN VITRO МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА• Протромбиновое время (ПВ)

• Активированное парциальное (частичное) тромбопластиновое

время (АЧТВ)

• Тромбиновое время

• Фибриноген

• Продукты деградации фибрина (ПДФ)

• Д-димер

34. Протромбиновое время (ПВ), А. Квик, 1935г.

1) ПВ в норме 12-17 сек;2) Протромбиновое отношение (ПО)

ПО = ПВ пациента/ПВ контрольной плазмы

(в норме 0,9-1,3);

3) Протромбин (по Квику) – определяется по калибровочному

графику, построенному на нормальной плазме;

4) Международное нормализированное отношение (МНО) = (ПВ

пациента/ПВ контроля x МИЧ*

Референсное значение 0,9-1,3

*МИЧ – международный индекс чувствительности

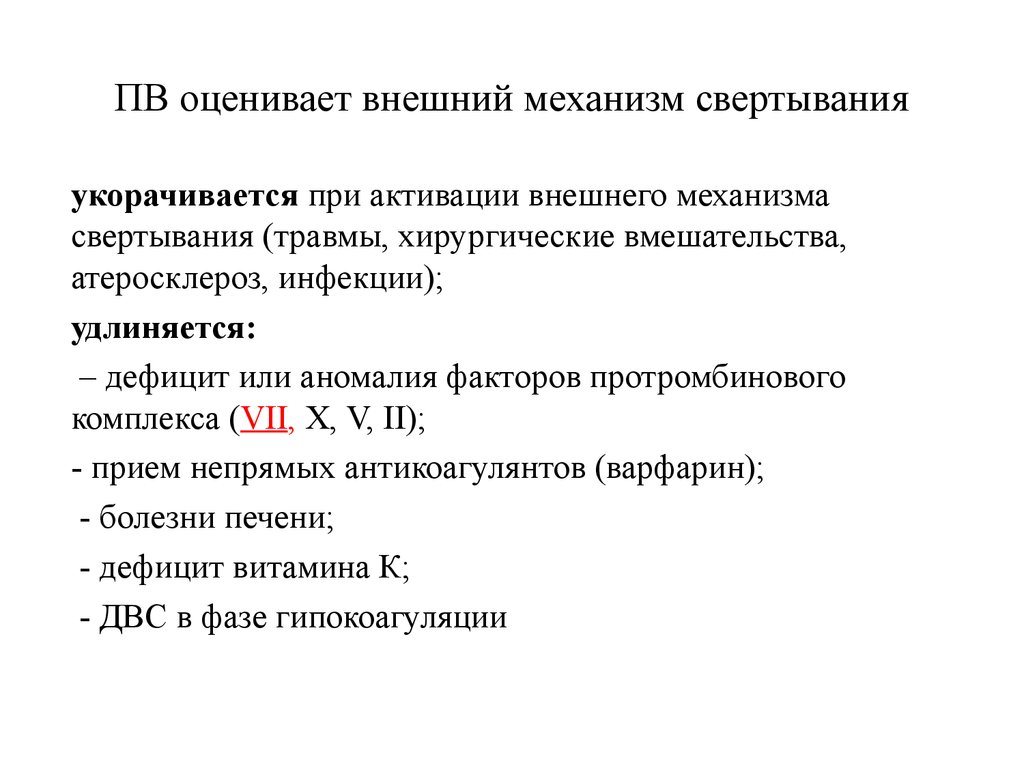

35. ПВ оценивает внешний механизм свертывания

укорачивается при активации внешнего механизмасвертывания (травмы, хирургические вмешательства,

атеросклероз, инфекции);

удлиняется:

– дефицит или аномалия факторов протромбинового

комплекса (VII, X, V, II);

- прием непрямых антикоагулянтов (варфарин);

- болезни печени;

- дефицит витамина К;

- ДВС в фазе гипокоагуляции

36. АЧТВ – оценивает внутренний механизм свертывания

Норма АЧТВ от 28 до 38 секУкорочение АЧТВ:

- при активации внутреннего механизма свертывания (тромбозы)

- ДВС (фаза гиперкоагуляции).

Удлинение:

– дефицит факторов внутреннего пути свертывания (VIII, IX, XI, XII) если

результаты ПВ являются нормальными;

-дефицит II, V, X при гипокоагуляции по результатам ПВ;

-дефицит фактора Виллебранда;

-ДВС (фаза гипокоагуляции)

-заболевания печени

-дефицит витамина К

37. D-димер - продукт деградации фибрина при воздействии на него плазмина. Концентрация D-димера пропорциональна активности фибринолиза (колич

D-димер- продукт деградации фибрина

при воздействии на него плазмина.

Концентрация D-димера пропорциональна активности

фибринолиза (количеству лизируемого фибрина).

Методы определения:

Одностадийный ИФА.

Специфичность анализа обеспечивается использованием

моноклональных антител, обладающих высокой специфичностью к Dдимеру.

Нормальная концентрация D-димера в крови 0 - 250 нг/мл.

38. Программа по профилактике и лечению лиц ГПР по ЖДА (из рекомендаций ценрта по Контролю заболеваемости США, 1998)

Дети грудного (0-12 мес.) и младшего (1-5 лет) возраста:Грудное вскармливание или питательные смеси обогащенные Fe;

прикорм в виде фруктов, овощей и соков по достижению 6-месячного

возраста;

Обследование для выявление анемии каждые 6 месяцев.

Дети младшего школьного возраста (5-12 лет) и мальчики-подростки (1218 лет):

Обследование детей с ЖДА или недостаточным потреблением Fe в

анамнезе;

Девочки-подростки (12-18 лет) и женщины детородного возраста вне

периода беременности:

Потребление богатой Fe пищи и продуктов, усиливающих его всасывание;

Обследование каждые 5-10 лет на протяжении всего детородного периода;

39.

Период беременности:Назначение пероральных препаратов Fe при первом посещении женской

консультации;

Обследование на анемию при первом посещении женской консультации;

При уровне Hg < 90 г/л обеспечить последующее наблюдение;

Послеродовой период:

Факторы риска включают длительную анемию, большую кровопотерю и

многоплодную беременность;

Мужчины старше 18 лет и женщины в постменопаузе:

Плановое обследование не показано.

40. Группы особого риска по ЖДА

o беременных и кормящих грудью - до 70-80%;o дети в возрасте до 1 года - до 45%.

41. Fe -содержащие белки и их функции в организме

o транспорт O2 и СО2- (гемоглобин, миоглобин);o окислительно-восстановительные реакции (цитохромы,

пероксидаза, каталаза);

o транспорт и депонирование железа (трансферрин,

ферритин, гемосидерин)

42.

Содержание Fe в белках организма28-31 мг/кг – в составе Hg;

4-5 мг/кг – в составе миоглобина;

12 мг/кг – ферритина и гемосидерина;

Остальное – в составе гемсодержащих и др. ферментов.

43. Содержание Fe в различных органах

44.

o Трансферрин – транспортный белок (88 кДа), синтезируется впечени, молекула содержит два центра связывания (2 атома Fe2+).

Биологическая роль – связывает и переносит Fe в эритрокариоциты

костного мозга или в органы-депо Fe (печень и т.д.)

o Ферритин – высокомолекулярный водорастворимый белок (500 кДа),

содержит 20% Fe3+. Содержится практически во всех клетках

организма, в большей степени - в селезенке, печени, костном мозге.

Биологическая роль – депо Fe.

o Гемосидерин - небелковый комплекс нерастворимым в H2O и очень

богатый Fe (37%). Содержится главным образом в макрофагах РЭС

печени и селезенки.

Биологическая роль – изучена недостаточно.

45. БАЛАНС Fe в организме определяется:

1) Поступлением железа в организм с продуктамипитания;

2) Всасыванием железа в органах ЖКТ;

3) Эритропоэзом;

4) Депонированием железа;

5) Потерями железа.

46. Выделение (потери) Fe из организма

• из ЖКТ (кал, желчь, слущивающийся эпителий кишки) 0,6-0,7 мг/сутки;• через почки - до 0,1 мг/сутки;

• менструации у женщин - от 0,6-1,2 мг до 2,5 мг

железа /сутки. Всего за цикл 2 - 79 мг;

• выделение через кожу (пот) - 0,2-0,3 мг/сутки

Нерегулярные потери - беременность и лактация.

47. Лабораторные показатели, характеризующие обмен Fe

o Сывороточное Fe;o ОЖСС (общая Fe-связывающая способность сыворотки)

- максимальное количество Fe, которое может

присоединить трансферрин (TRF);

o коэффициент насыщения TRF = сыв. Fe/ ОЖСС;

o Концентрация ферритина;

o Концентрация трансферрина.

48. Снижение уровня сывороточного Fe

При железодефицитной анемии (ЖДА);при анемиях, связанных с воспалением, острыми

инфекциями;

при заболеваниях органов ЖКТ;

• Опухолях;

• Инфаркте миокарда

49. Критерии ВОЗ для диагностики анемии

Эритроциты <4,0 x109/л,Hg <130,0 г/л,

гематокрит <39%.

Эритроциты <3,8 x109/л,

Hg <120,0 г/л,

гематокрит <36%.

50. Железодефицитная анемия (ЖДА)

– это анемии, обусловленные нарушением синтеза Hb исоответственно снижением его количества в единице

объема крови.

Непосредственной причиной является дефицит Fe в

организме.

51. Причины железодефицитной анемии

Кровопотери (различного происхождения)Врожденный дефицит белка трансферрина;

Анемия у детей

Донорство

Нарушение всасывания железа (хронический энтерит,

резекция 12-перстной кишки и желудка)

52. Группы особого риска по ЖДА

o беременных и кормящих грудью - до 70-80%;o дети в возрасте до 1 года - до 45%.

53. Стадии формирования ЖДА

I. стадия - скрытый (латентный) дефицитжелеза;

II. стадия проявлений ЖДА (синдром

анемии).

54. I стадия ЖДА. Лабораторные показатели на стадии латентного дефицита Fe 1.Общий анализ крови (ОАК)

I стадия ЖДА. Лабораторные показатели на стадиилатентного дефицита Fe

Hb>120 г/л

1.Общий анализ крови (ОАК)

RBC, MCV, MCH, MCHC, RDW – НОРМА

2. Обмен железа:

СЫВОРОТОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО - НОРМА ИЛИ СНИЖЕНО,

ТРАНСФЕРРИН - НОРМА

ФЕРРИТИН – СНИЖЕН

55. II стадия ЖДА. Лабораторные показатели на стадии клинических проявлений ЖДА

ОАК:Hb (гемоглобин) - < 120 г/л

RBC (эритроциты) - норма или снижены;

MCV (средний объем эритроцитов) - менее 80 fl;

MCH - менее 26 пг;

MCHC - менее 320 г/л;

RDW - > нормы. Норма 11,5-14,5%.

56. Диагностика ЖДА по эритроцитарным индексам

RDWMCV- средний объем эритроцита;

MCH - cреднее содержание Hg в отдельном эритроците (концентрация

гемоглобина / число эритроцитов);

MCHC – средняя концентрация гемоглобина в эритроците

(концентрация гемоглобина/гематокрит);

RDW - колебания объема клеток (коэффициент вариации среднего

объема эритроцитов).

57. ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА (БИОХИМИЧЕСКИЕ)

o Уровень сывороточного Fe - снижен;o Уровень ферритина – резко снижен;

o ОЖСС - повышена;

o Коэффициент насыщения трансферрина - снижен

medicine

medicine biology

biology