Similar presentations:

Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

1. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

Антиномии языка в работе «О сравнительномизучении языков...»

• антиномии – диалектика языка (ср. с

антиномиями Канта, синтетически

разрешимого противоречия в теории Гегеля)

Антиномия языка и мышления

• Без языка невозможно образование понятий,

слово – единство звуков и понятия

«дух»

стремится освободиться от уз языка,

стесняющих внутреннее чувство

1

2. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

• «Языки являются не только средствомвыражения уже познанной действительности,

но, более того, и средством познания ранее

неизвестной»

• Сравнение языков на этапе их

совершенствования – сопоставление

мировидений

2

3. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

Антиномия произвольного знака и мотивированностиэлементов языка:

Между звуковым выражением и понятием нет связи:

слово не эквивалент предмета, а закрепление

понятия о нём

«общие отношения отдельных предметов <…> и

грамматические формы слова основываются

большей частью на общих формах воззрения и

логической упорядоченности понятий»

3

4. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

Антиномия объективного и субъективногов языке

• «язык мне принадлежит, потому что я воспроизвожу

его моею собственною деятельностью; но так как я

воспроизвожу его так, а не иначе потому, что так

говорят и говорили все поколения, передававшие его

друг другу до настоящего времени, то меня,

очевидно, ограничивает самый язык»

• язык – средство преобразования субъективного в

объективное

4

5. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

Антиномия языка как деятельности и какпродукта деятельности

Антиномия устойчивости и движения в языке

Антиномия целого и единичного в языке

Язык принадлежит одновременно и отдельному

человеку, и всему коллективу.

5

6. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

Антиномия индивидуального иколлективного в языке

«язык не является произвольным

творением отдельного человека, а

принадлежит всегда целому народу»

«языки можно считать творением

народов, и в то же время они остаются

творением отдельных лиц»

6

7. Языкознание первой половины XIX в.: труды В. фон Гумбольдта

Антиномия языка и речи«Язык, как масса всего произведенного

живою речью, не одно и то же, что

самая речь эта в устах народа»

Антиномия понимания и непонимания

7

8. Компаративистика середины XIX в.

• значительное накопление фактического материала• сопоставления стали надёжнее

• шлифовка СИМ

• завершение истории немецкой классической

философии

• интерес к конкретным фактам

• бурное развитие естественных наук, появление

теории Ч. Дарвина (50-е гг.)

8

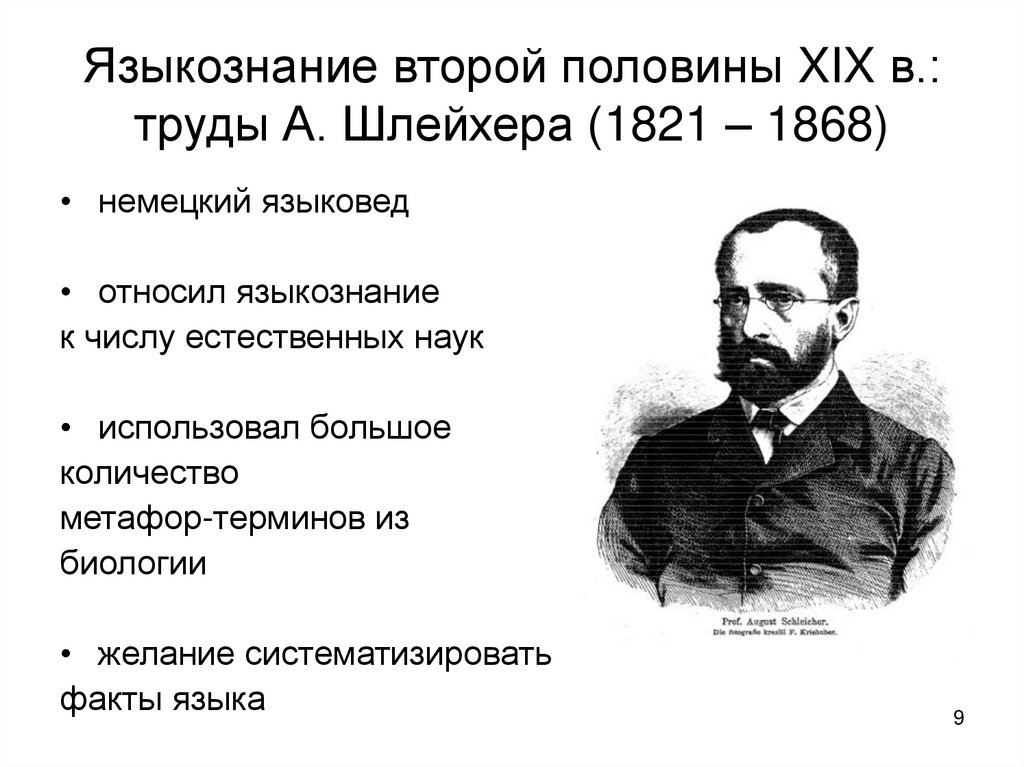

9. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера (1821 – 1868)

• немецкий языковед• относил языкознание

к числу естественных наук

• использовал большое

количество

метафор-терминов из

биологии

• желание систематизировать

факты языка

9

10. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• «Руководство по литовскому языку» (1855)• «Немецкий язык» (1860)

• «Компендий сравнительной грамматики

индоевропейских языков» (1861)

[компендий сокращенное изложение положений какойл. науки, исследования и т.п.]

• «Теория Дарвина и наука о языке» (1863);

• «Значение языка для естественной истории

человека» (1865)

• «Индоевропейская хрестоматия» (1869)

10

11. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

2 стадии в истории («жизни») языка:• доисторическая

развитие языка от простого к сложному

изолир. агглют. флект.

• исторический

регресс языка

синтетизм аналитизм

11

12. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• чёткое формулирование понятияиндоевропейского праязыка

• санскрит не индоевропейский праязык

• цель компаративистики – реконструкция

праязыка

• сохранение идеи эпохи Ф. Боппа о том, что

чем восточнее живёт индоевропейский народ,

тем больше древних черт он содержит

12

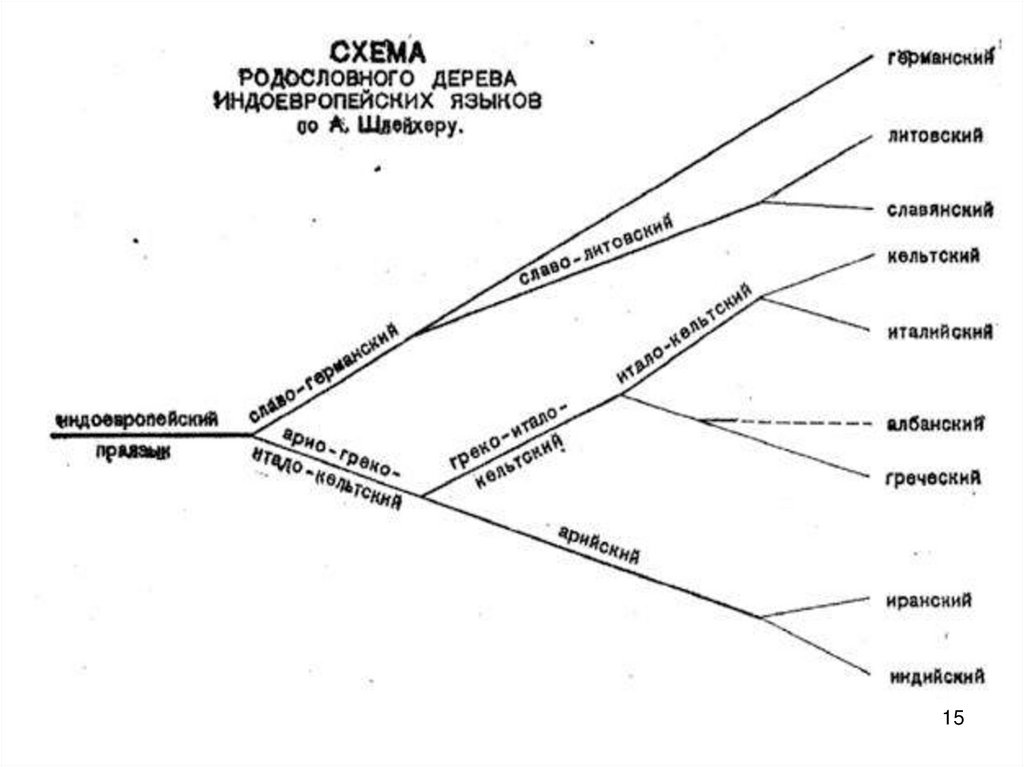

13. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

Концепция родословного древа языков• Единый праязык распадался на ветви в силу

различных исторических условий, те ветви тоже

распадались и т.д.

• Языки и языковые группы могут дробиться,

отдельные ветви могут отсыхать, но скрещивание

языков невозможно (языки расходятся, но не

сходятся).

В целом шлейхеровская концепция и принципы

генеалогической классификации языков

сохранились.

13

14. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• Развитие языков происходит по законам, не знающимисключений.

• Главные законы – дарвиновские законы борьбы за

существование и естественного отбора.

Пример: баскский язык – единственный представитель

семьи, не выдержавшей конкуренции

• Биологические и языковые законы развития

полностью соответствуют друг другу; различия могут

быть только количественными.

14

15.

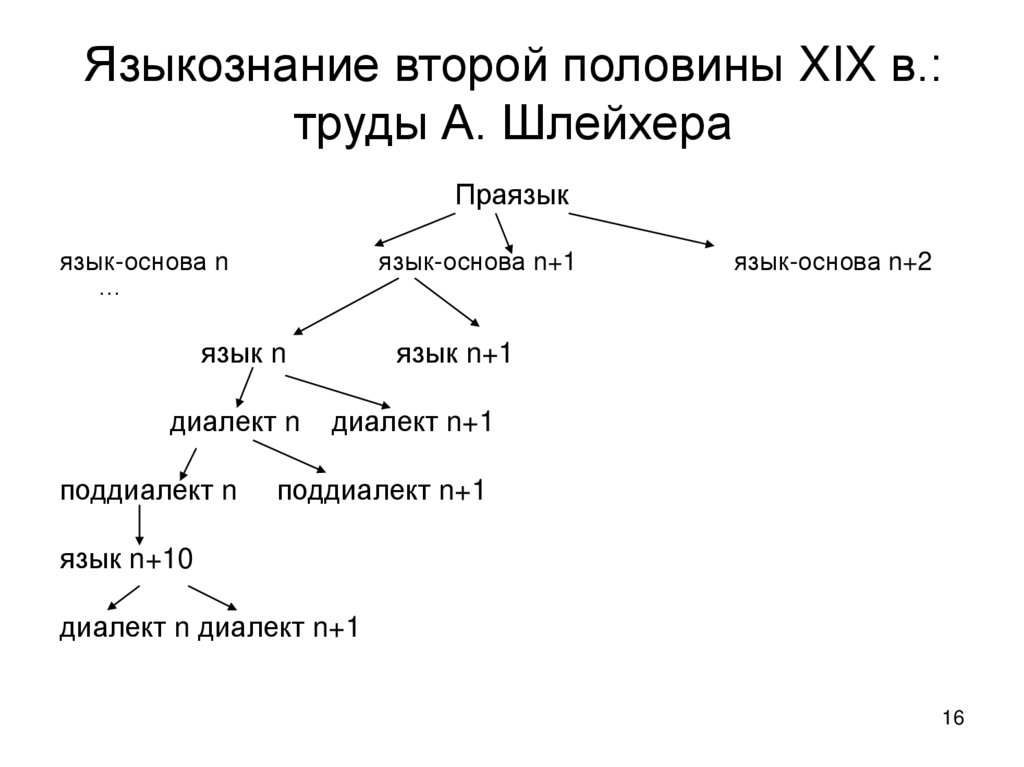

1516. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

Праязыкязык-основа n

…

язык-основа n+1

язык n

диалект n

поддиалект n

язык-основа n+2

язык n+1

диалект n+1

поддиалект n+1

язык n+10

диалект n диалект n+1

16

17. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• первым предложил генетическуюклассификацию родственных языков

индоевропейской семьи

• исходил из предположения, что

существовало множество праязыков

• гипотетическое восстановление звуков,

форм, слов праязыка – реконструкция

праязыка

17

18. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• не поддерживал мнения Ф. Шлегеля осанскрите как первоисточнике всех

индоевропейских языков

• реконструируемый им праязык должен был

обладать идеализированной структурой

санскрита

• в санскрите чётко обнаруживалось

соотношение элементов, выражающих

значение и отношение

18

19. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• сущность слова и языка в целомопределяется звуком, формой и функцией

• форма – положение, которое занимают

относительно друг друга выражение значения

и выражение отношения

• значение выражается в корне слова, а

отношение – в суффиксах; значение и

отношение вместе образуют слово

19

20. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

Реконструкция звукового составаиндоевропейского праязыка

• в основе – схема чередования гласных,

разработанная древнеиндийскими

учеными

• строгая математическая симметрия

20

21. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• гласный [а] + три основные гласные [a, i, u]дифтонги: [а + а] = [а:]; [а+ i] = [ai(e:)]; [a + u] =

[au(o:)]

• повторное присоединение [а] к первому

элементу дифтонга удлинение дифтонга

• каждый гласный мог двигаться только в

пределах своего ряда

• 15 согласных

21

22. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

реконструированная система не отражала архаическогопраиндоевропейского состояния языка

А. Шлейхер не принимал во внимание:

влияние ударения на изменение качества гласного

• характерное для праязыка чередование [е/о] (типа

несу – ноша) и т.д.

22

23. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

Морфологическая характеристика праязыка• строго различал корень, основу, суффикс

• цель исследования – разложение тесно

сросшихся элементов слова

пример: *varkais 'волками' (предполагаемая и/е

форма Тв. П. мн.ч.) *varka-bhi-s *vark-abhi-sa: vark- – корень, varka- – именная

основа, -bhi- – падежный суффикс, -sa –

суффикс мн.ч.

23

24. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

• все суффиксы самостоятельные слова, а личные окончанияглагола местоимения

• выделял в праязыке

− девять падежей: именительный, винительный, отложительный,

родительный, местный, дательный, инструментальный первый,

инструментальный второй и звательный

− три числа (единственное, двойственное и множественное)

− три рода (мужской, женский, средний)

24

25. Что это?

Что это ?Avis akvāsas ka

Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam,

vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham,

tam, manum āku bharantam. Avis akvabhjams ā

vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams

agantam. Akvāsas ā vavakant: krudhi avai, kard

aghnutai vividvant-svas: manus patis varnām avisāms

karnauti svabhjam gharmam vastram avibhjams ka

varnā na asti. Tat kukruvants avis agram ā bhugat.

25

26. Басня, написанная А. Шлейхером на индоевропейском праязыке

Овца и кониОвца, [на] которой не было шерсти (стриженая овца), увидела

коней, везущих тяжелую повозку [с] большим грузом, быстро

несущих человека. Овца сказала коням: сердце теснится [во]

мне (сердце мое печалится), видя коней, везущих человека.

Кони сказали: послушай, овца, сердце теснится [от]

увиденного (наше сердце печалится, потому что мы знаем):

человек — господин, делает шерсть овцы теплой одеждой

[для] себя и [у] овец нет шерсти (у овец больше нет шерсти,

они острижены, им хуже, чем коням). Услышав это, овца

повернула [в] поле (она удрала, ретировалась).

26

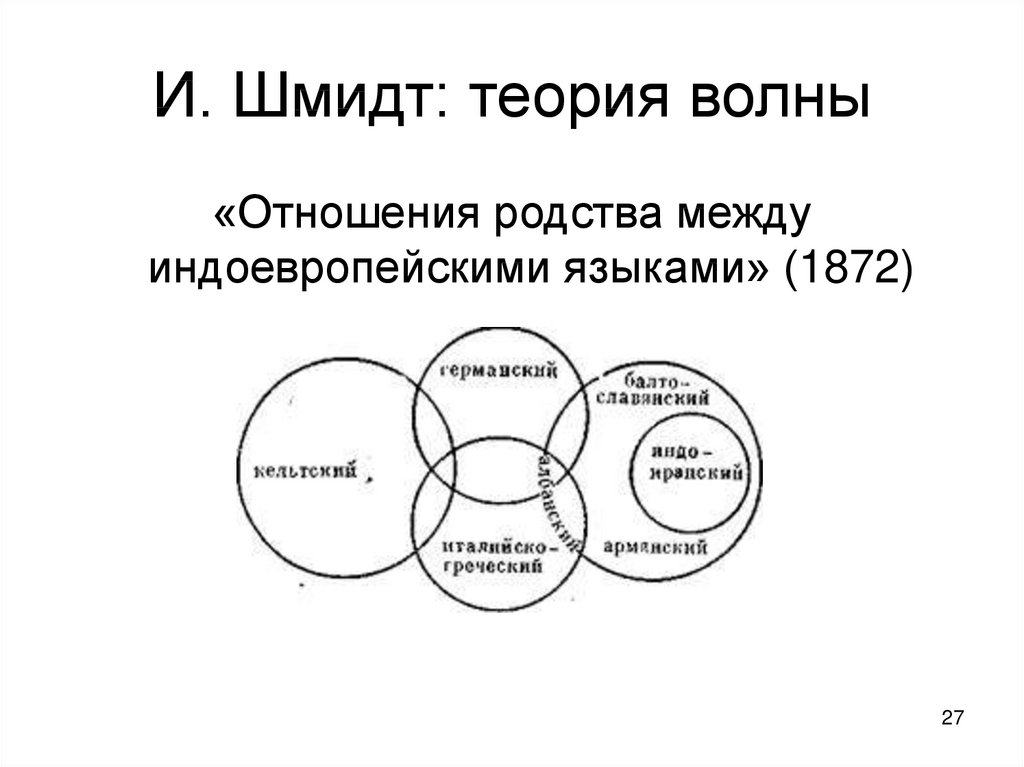

27. И. Шмидт: теория волны

«Отношения родства междуиндоевропейскими языками» (1872)

27

28. И. Шмидт: теория волны

• все индоевропейские языки связаны друг сдругом цепью взаимных переходов

• теория постепенных, незаметных переходов

между не имеющими чётких границ

диалектами праязыка

концепция последовательного дробления

индоевропейского праязыка А. Шлейхера

28

29. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

Классификация языков по выражениюв них значения и отношения:

1) в языке выражено только значение

2) в языке выражено значение и отношение

3) слово в языке выражает значение и

отношение и является единством составных

элементов

29

30. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

1) в языке выражено только значение(корневые, изолирующие языки):

слово – нерасчленимое

устойчивое единство

пример: китайский

и бирманский языки

30

31. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

2) в языке выражено значение иотношение (агглютинирующие языки):

слово распадается на части, но они не

образуют тесно спаянного единства

пример: тюркские, финно-угорские и др.

31

32. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

3) в языке слово, передавая и значение, иотношение, является единством в

многообразии составных элементов

пример: флективные языки

флективность – высшая ступень строя

языков

32

33. Языкознание второй половины XIX в.: труды А. Шлейхера

Влияние гегелевской триады:• тезис

• антитезис (снимаются характерные черты

первого этапа)

• синтез (снимаются черты второго этапа и

происходит возврат к первому этапу, но на

качественно новой основе)

33

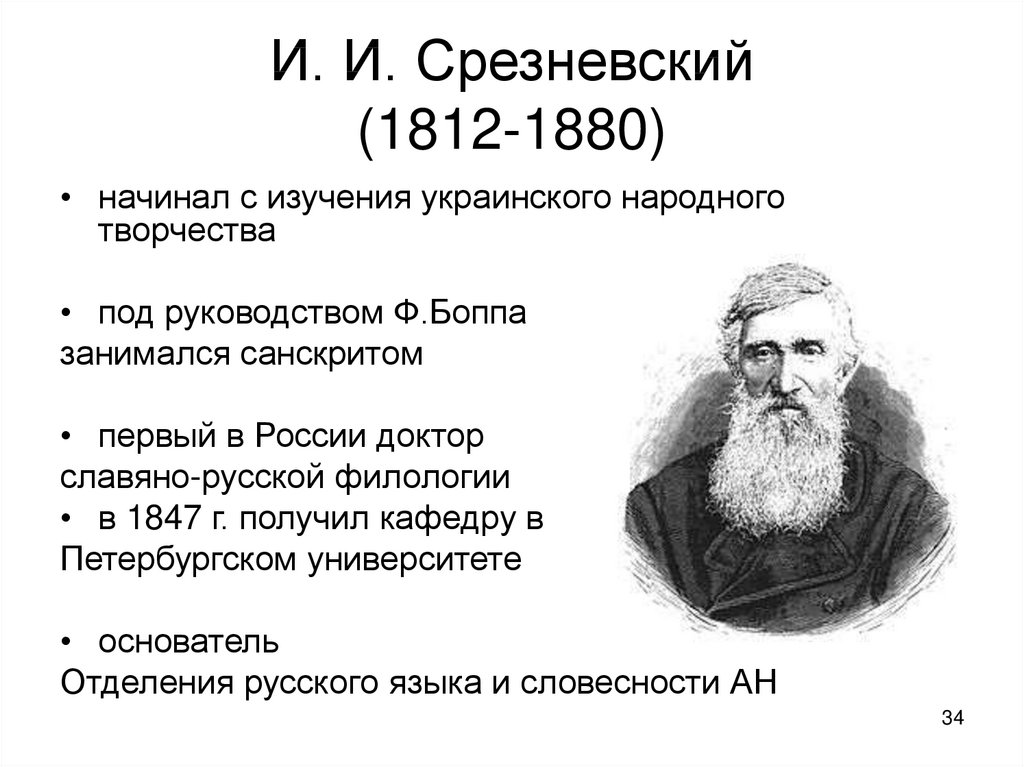

34. И. И. Срезневский (1812-1880)

• начинал с изучения украинского народноготворчества

• под руководством Ф.Боппа

занимался санскритом

• первый в России доктор

славяно-русской филологии

• в 1847 г. получил кафедру в

Петербургском университете

• основатель

Отделения русского языка и словесности АН

34

35. И. И. Срезневский (1812-1880)

• основоположник школы петербургских славистов• инициатор и редактор «Известий» (1852–1863) и

«Ученых записок» (1854–1863) ОРЯС АН

• научные интересы: история РЯ, диалектология,

методика преподавания, палеография, ДРЛ

• среди учеников Срезневского – Н.Г. Чернышевский,

И.А. Добролюбов, Д.И. Писарев

35

36. Труды И. И. Срезневского

«Мысли об истории русского языка» (речь (1849) и цикллекций) – программа дальнейшего исторического

изучения русского языка

• Говорил о необходимости исторического изучения

языка в связи с историей народа.

• Впервые поднял вопрос о древности диалектов

русского языка и времени их образования.

• Начал собирать материалы для составления истории

русского языка, для изучения народных говоров и

современного языка.

36

37. Труды И. И. Срезневского

Связь языка с историей народа1)

Что представлял собой язык народа при отделении

народа от семьи племён и затем от своего

племени?

2)

Как постепенно менялся язык народа?

Привлечение данных родственных языков

37

38. Труды И. И. Срезневского

До сравнения РЯ с другими родственнымиязыками нужно:

• изучить лексику и грамматику каждого

древнего памятника языка

• описать каждое наречие и говор русского

языка

• описать грамматику, лексику и стилистику

СРЛЯ и язык отдельных писателей

38

39. Труды И. И. Срезневского

Определение степени расхожденияродственных языков и исторического

изменения языка:

1) сравнение древнего состояния

нескольких языков

2) сравнение современного состояния

этих же языков

39

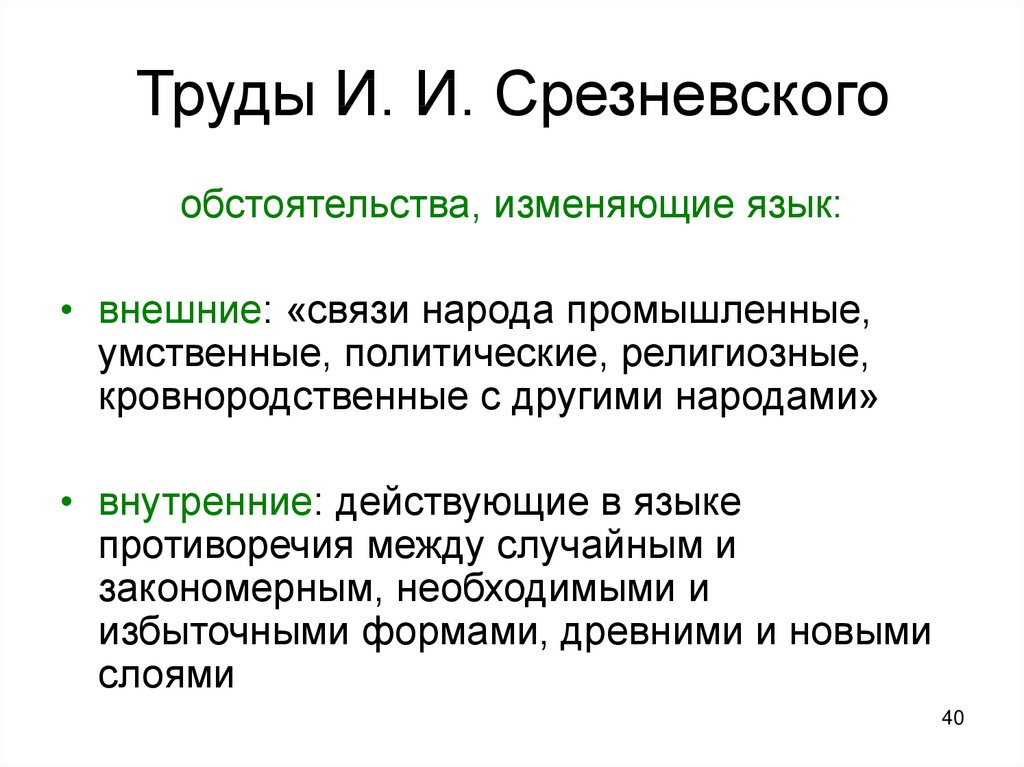

40. Труды И. И. Срезневского

обстоятельства, изменяющие язык:• внешние: «связи народа промышленные,

умственные, политические, религиозные,

кровнородственные с другими народами»

• внутренние: действующие в языке

противоречия между случайным и

закономерным, необходимыми и

избыточными формами, древними и новыми

слоями

40

41. Труды И. И. Срезневского

Тема языковых контактов:«Сроднение народа с народом может

привести их языки к полному,

совершенному превращению. Из двух

или нескольких языков может

образоваться новый язык, по формам

своим и похожий и не похожий на те, из

которых он произошел»

41

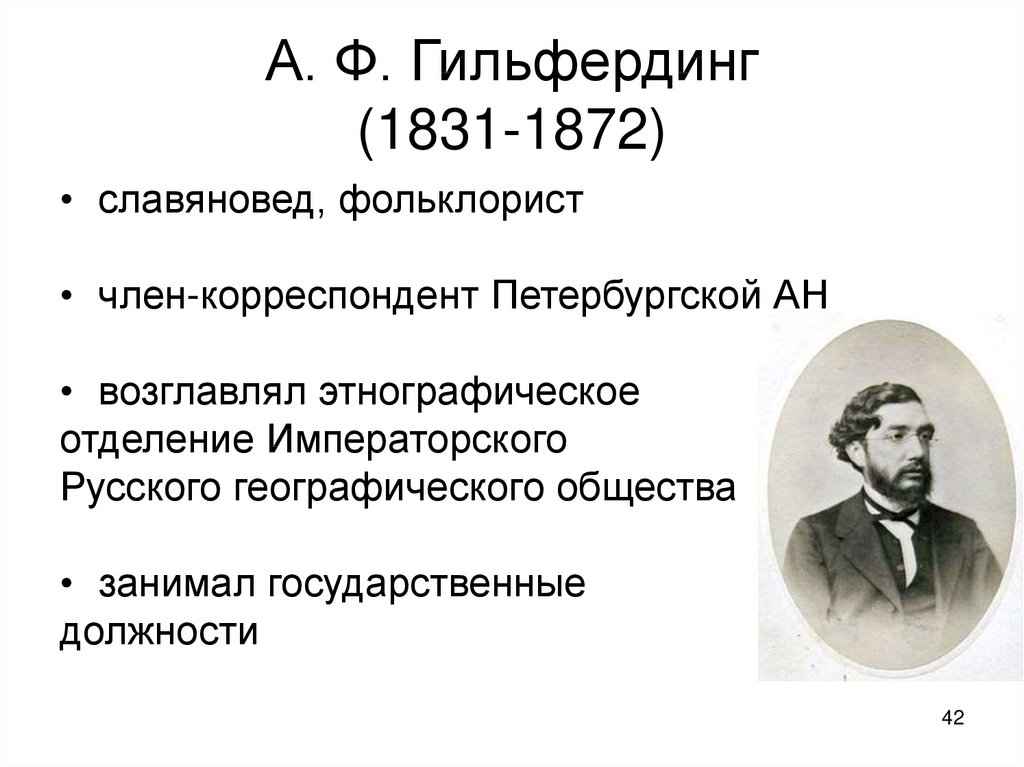

42. А. Ф. Гильфердинг (1831-1872)

• славяновед, фольклорист• член-корреспондент Петербургской АН

• возглавлял этнографическое

отделение Императорского

Русского географического общества

• занимал государственные

должности

42

43. Труды А. Ф. Гильфердинга

• Изучал санскрит под влиянием А. С. Хомякова.• Ставил задачей доказать близость славянского языка

и санскрита.

• «Сравнение языка славянского с санскритским»

(1854)

• магистерская диссертация «Об отношении языка

славянского к языкам родственным» (Москва, 1853)

43

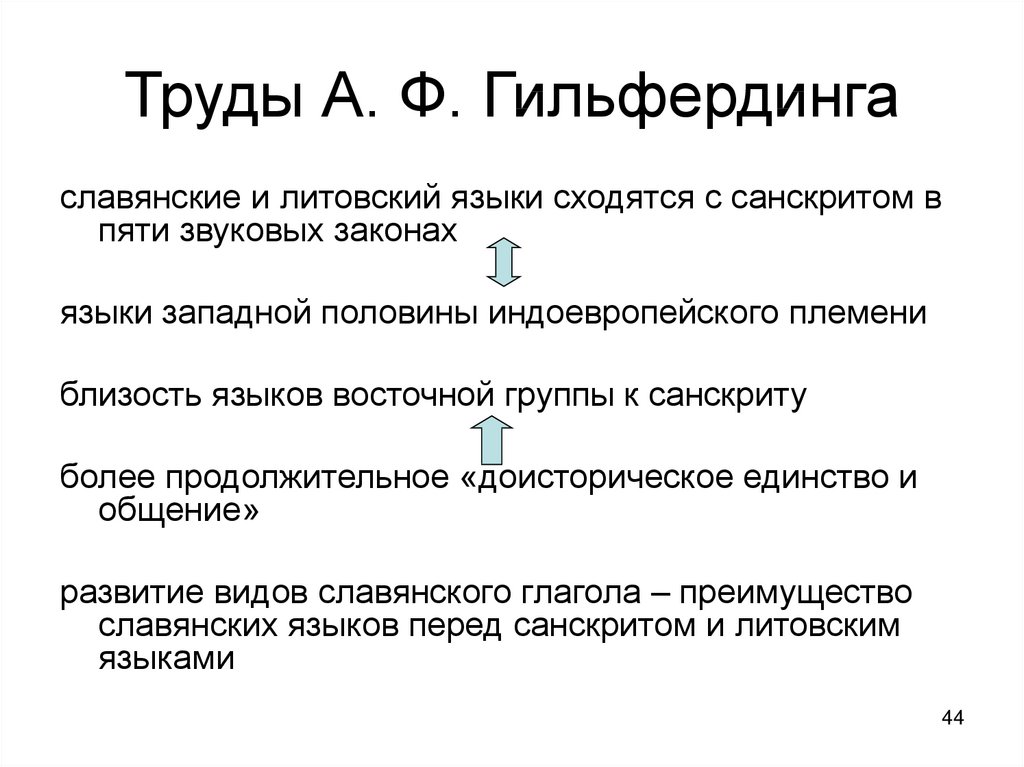

44. Труды А. Ф. Гильфердинга

славянские и литовский языки сходятся с санскритом впяти звуковых законах

языки западной половины индоевропейского племени

близость языков восточной группы к санскриту

более продолжительное «доисторическое единство и

общение»

развитие видов славянского глагола – преимущество

славянских языков перед санскритом и литовским

языками

44

45. Труды А. Ф. Гильфердинга

Мнение И. В. Ягича:(--) Гильфердинг стремился охватить весь

санскритско-славянский лексикон

произвольные сопоставления,

поверхностное сравнение

(+) несколько верных замечаний в

анализе склонения и спряжения

45

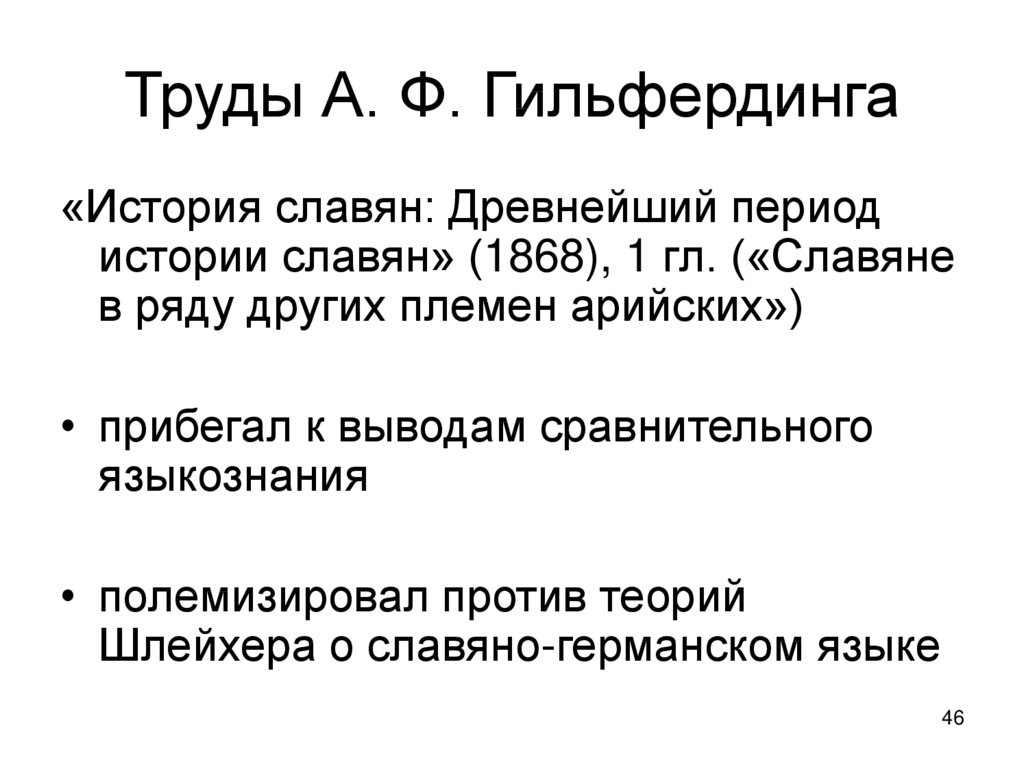

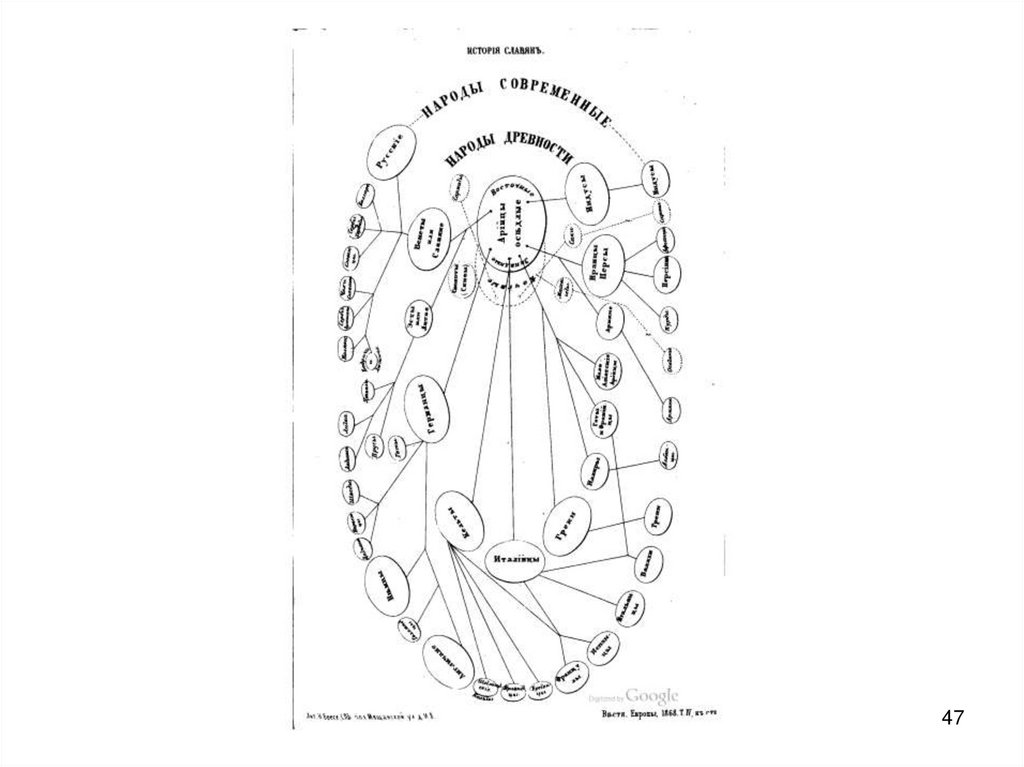

46. Труды А. Ф. Гильфердинга

«История славян: Древнейший периодистории славян» (1868), 1 гл. («Славяне

в ряду других племен арийских»)

• прибегал к выводам сравнительного

языкознания

• полемизировал против теорий

Шлейхера о славяно-германском языке

46

47.

4748. Ф. И. Буслаев (1818-1897)

• лингвист, фольклорист,историк литературы и искусства

• глава русской

мифологической школы

• с 1859 г. – профессор Московского университета

• действительный член Российской Академии наук

• научные интересы: изучения диалектов, связь

истории языка с историей страны

48

49. Труды Ф. И. Буслаева

• О преподавании отечественного языка (1844)• Опыт исторической грамматики русского языка (1858)

• Об эпических выражениях украинской поэзии (1850)

• Историческая хрестоматия церковнославянского и

древнерусского языков (1861)

• Исторические очерки русской народной словесности

и искусства (1861)

49

50. Труды Ф. И. Буслаева

• сравнительное и историческоерассмотрение языковых явлений +

логический анализ языковых явлений

• в основе – философская концепция

грамматики К. Беккера («Организм

языка», 1827): применение законов

логики к грамматике немецкого языка

50

51. Труды Ф. И. Буслаева

Достоинства философской грамматики:• взгляд на язык как на живое и целое

произведение человеческого духа

• точное определение частей речи

• систематическая разработка синтаксиса

51

52. Труды Ф. И. Буслаева

Недостатки философской грамматики:одностороннее освещение явлений языка и их

обобщение: «Она видит в языке только одну

логику, опуская из виду всю полноту и

многосторонность народной жизни»

Путь компромисса:

сравнительно-историческое рассмотрение

языковых явлений + логические начала

52

53. Труды Ф. И. Буслаева

• главный метод – исторический• сравнение – неизбежная необходимость

в изложении исторического материала

• 2 периода в истории русского языка:

древнейший и новейший (позднейший)

53

54. Труды Ф. И. Буслаева

Древнейший период:• продуктивный этап, когда «выражение мысли

наиболее подчиняется живости впечатления

и свойствам разговорной речи»

• важнейшая часть – морфология

Новейший период:

• этап разрушения форм языка, конец

языкового творчества, вместо поэтической

фантазии – формальная логика

• важнейшая часть – синтаксис

54

55. Труды Ф. И. Буслаева

• системность характера языка• сочетание разновременных явлений

• «История языка стоит в теснейшей

связи с современным его состоянием,

ибо восстанавливает и объясняет то,

что теперь употребляется

бессознательно»

55

56. Труды Ф. И. Буслаева

Первоначально каждое слово =наглядное впечатление слово =

условный знак отвлечённого понятия

Влияние исследований Ф. Боппа и

Я.Гримма

56

57. Труды Ф. И. Буслаева

• постоянное сравнение материала русскогоязыка с данными немецкого, готского,

санскрита, латыни

• указание на то, что в русском языке можно

найти формы более древние, чем

санскритские

• строгие фонетические соответствия в

родственных языках и характер отношений

между сравниваемыми языками как важные

условия применения СИМ

57

58. Труды Ф. И. Буслаева

• тезис о необходимости ввести визучение истории русского языка

сравнительную грамматику: изучение

истории понимание его законов

• ср. с компаративистами до Буслаева:

обращали внимание в основном на

сравнение языков, не говорили об

историческом развитии языка.

58

59. Труды Ф. И. Буслаева

Изложение синтаксиса в «Опытеисторической грамматики русского

языка (1858):

• между языком и мышлением

наблюдается не только параллелизм, но

и противоречия

• логика + творческая фантазия в языке

59

60. Психологическое направление в языкознание XIX в.

Х. Штейнталь (1823–1899) как основательпсихологической школы

• основоположник этнописхологии и

этнопсихолингвистики

• ученик

В. фон Гумбольдта

• с 1863 г. – профессор

Берлинского университета

60

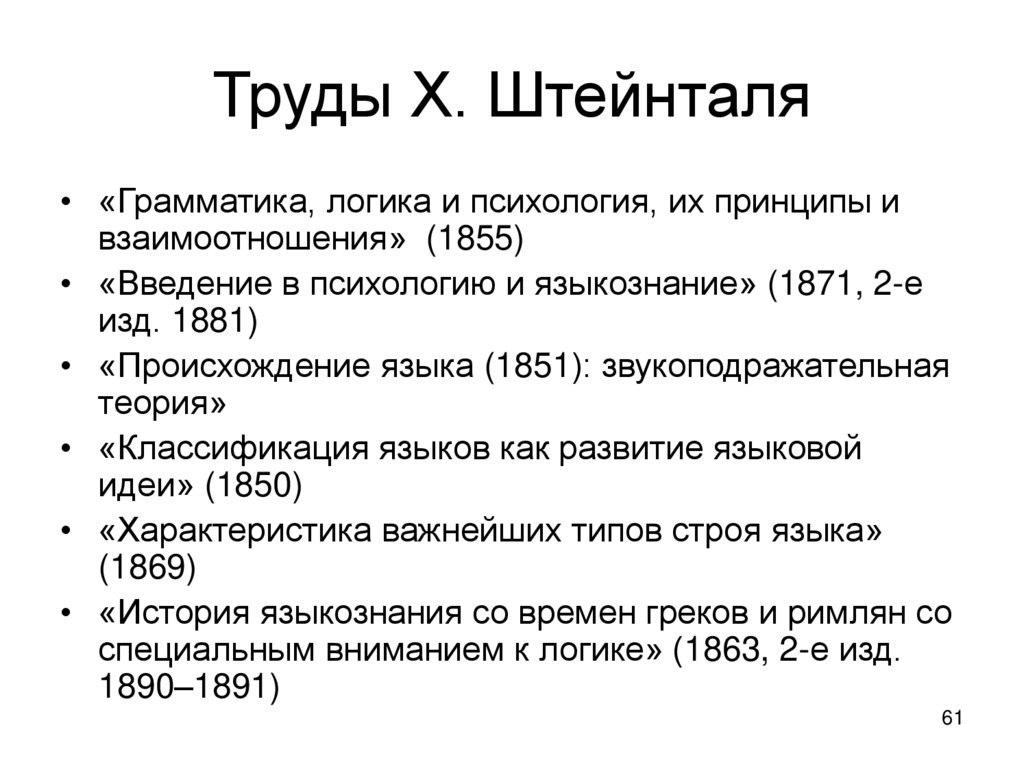

61. Труды Х. Штейнталя

• «Грамматика, логика и психология, их принципы ивзаимоотношения» (1855)

• «Введение в психологию и языкознание» (1871, 2-е

изд. 1881)

• «Происхождение языка (1851): звукоподражательная

теория»

• «Классификация языков как развитие языковой

идеи» (1850)

• «Характеристика важнейших типов строя языка»

(1869)

• «История языкознания со времен греков и римлян со

специальным вниманием к логике» (1863, 2-е изд.

1890–1891)

61

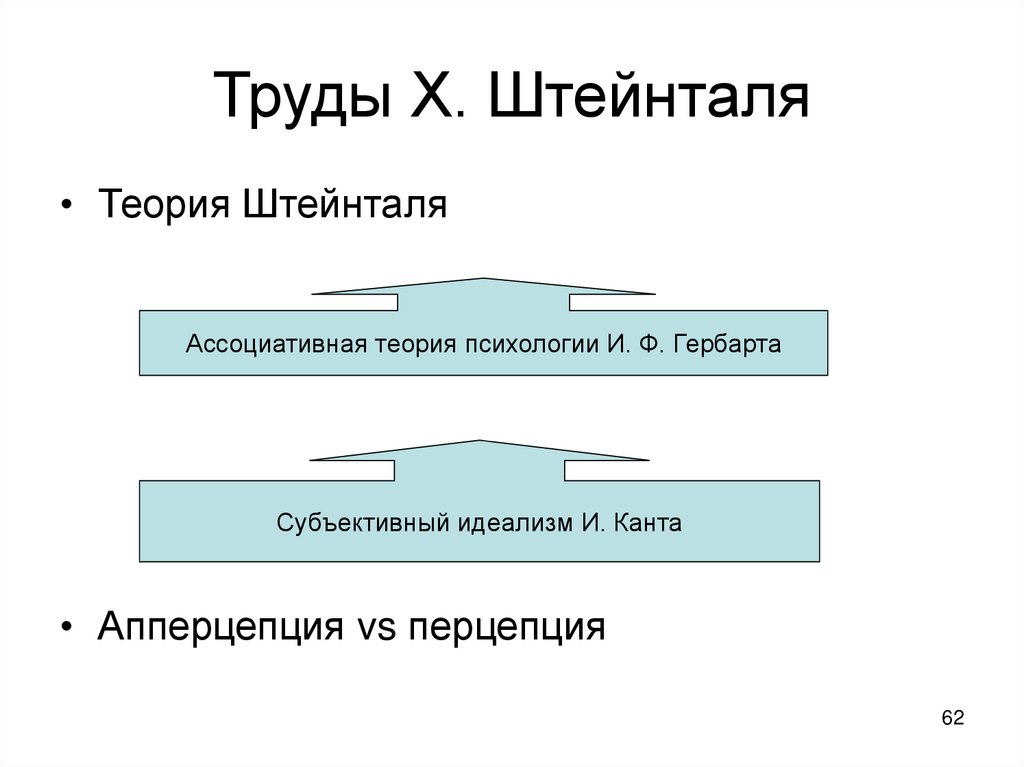

62. Труды Х. Штейнталя

• Теория ШтейнталяАссоциативная теория психологии И. Ф. Гербарта

Субъективный идеализм И. Канта

• Апперцепция vs перцепция

62

63. Труды Х. Штейнталя

Апперцепция:• восприятие зависит от общих условий

жизни, ранее накопленных впечатлений,

знаний и т.д.

• сравнение нового восприятия со

старым

63

64. Труды Х. Штейнталя

использование понятия апперцепции дляобъяснения явлений языка:

• слово м.б. понято только при соотнесении

нового и старого в сознании

• слово концентрирует старые прежние

ощущения и представления и впитывает

новые формирование мысли

64

65. Труды Х. Штейнталя

сенсуалистическая система развитияязыка:

• психические функции как этапы

становления языка и сознания

• язык как орудие формирования

элементов сознания

65

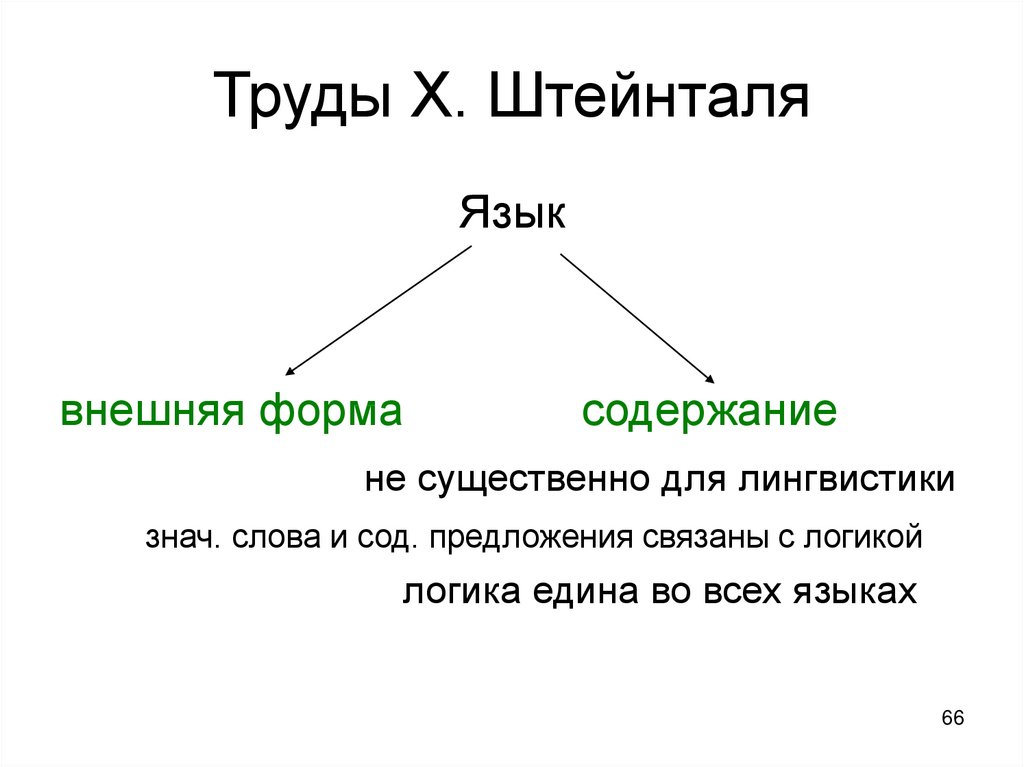

66. Труды Х. Штейнталя

Языквнешняя форма

содержание

не существенно для лингвистики

знач. слова и сод. предложения связаны с логикой

логика едина во всех языках

66

lingvistics

lingvistics