Similar presentations:

Аномалии родовой деятельности

1. Аномалии родовой деятельности

2. Длительность родов по периодам:

1 период: 8—11 часов у первородящей;6—7 часов у повторнородящей;

2 период: первородящие — 45—60 мин;

повторнородящие — 20—30 мин;

3 период: 5—15 мин, максимум 30 мин.

3. Первый период родов (раскрытие)

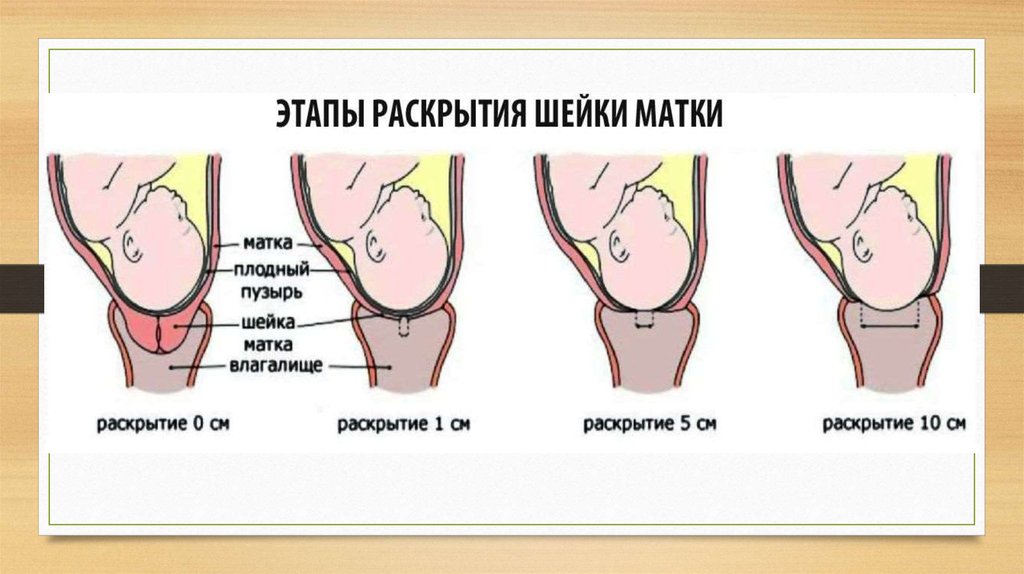

• I фаза (латентная) начинается с регулярных схваток каждые 15-30 минути продолжается до 4 см раскрытия маточного зева. Она длится от 5 ч у

повторнородящих до 6,5 ч у первородящих. Скорость раскрытия 0,35 см/ч.

• II фаза (активная)характеризуется усилением родовой деятельности. Она

продолжается 1,5-3 ч. Раскрытие маточного зева прогрессирует от 4 до 8 см.

Скорость раскрытия 1,5-2 см/ч у первородящих и 2-2,5 см/ч у

повторнородящих. В данной фазе происходит излитие околоплодных вод.

• III фаза (замедления) характеризуется некоторым замедлением,

ослаблением схваток, продолжается 1-2 ч и заканчивается полным

раскрытием маточного зева (10 см). Скорость раскрытия 1-1,5 см/ч.

4. Второй период родов (изгнание)

Продолжительность: 30-60 минут у первородящей;15-30 минут у повторнородящей.

Схватки каждые 3 минуты продолжительностью 1 минуту.

Присоединение потуг.

5.

6.

7.

8. Классификация по МКБ-10

Первичная слабость родовой деятельности.

Вторичная слабость родовой деятельности.

Другие виды слабости родовой деятельности.

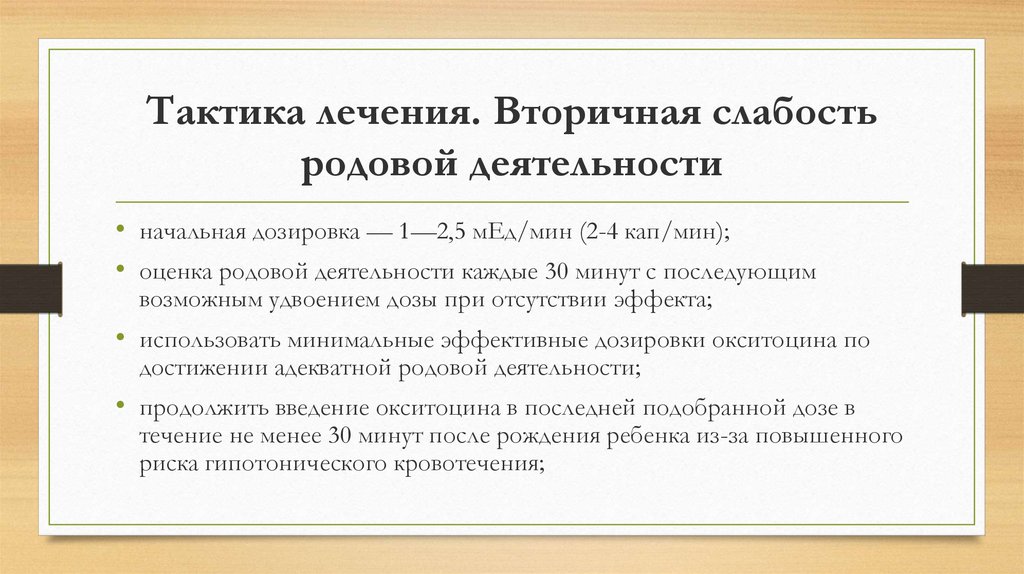

Стремительные роды.

Гипертонические, нескоординированные и затянувшиеся сокращения матки.

Другие нарушения родовой деятельности.

Нарушение родовой деятельности неуточненное.

9. Первичная слабость родовой деятельности

• Это гипоактивность матки, которая возникает с самого начала родов.• Слабость родовой деятельности – состояние, при котором родовая

деятельность не обеспечивает нормальный темп раскрытия шейки

матки и продвижение плода по родовому каналу при отсутствии

механического препятствия в родах. При этом схватки характеризуются

как непродолжительные, редкие или слабой интенсивности в разных

сочетаниях.

• Жалобы: слабые, редкие, непродолжительные, но регулярные схватки.

10. Физикальное обследование

Общий осмотрВ латентную фазу

• пальпаторно: определение регулярных сокращений матки (не менее

двух схваток за 10 минут, продолжительностью 20 секунд и более),

изначально не имеющие тенденции к усилению;

• влагалищное исследование: открытие шейки матки не превышает 4 см

за 8 часов регулярных схваток.

11. Физикальное обследование

В активную фазу• пальпаторное определение регулярных сокращений матки менее 3

схваток за 10 минут, каждая схватка длиться менее 40 секунд, изначально

нет тенденции к усилению;

• влагалищное исследование: раскрытие шейки матки менее 2 см за 4

часа;

• замедление/отсутствие опускание предлежащей части плода.

12. Перечень основных диагностических мероприятий

определить положение и предлежание плода;

степень опускание головки;

вагинальное исследование;

КТГ;

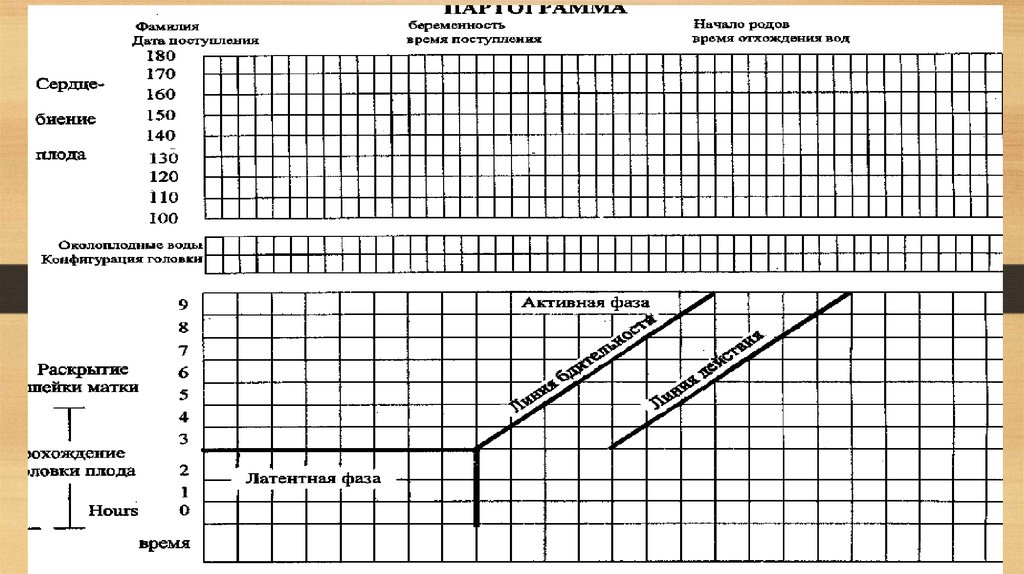

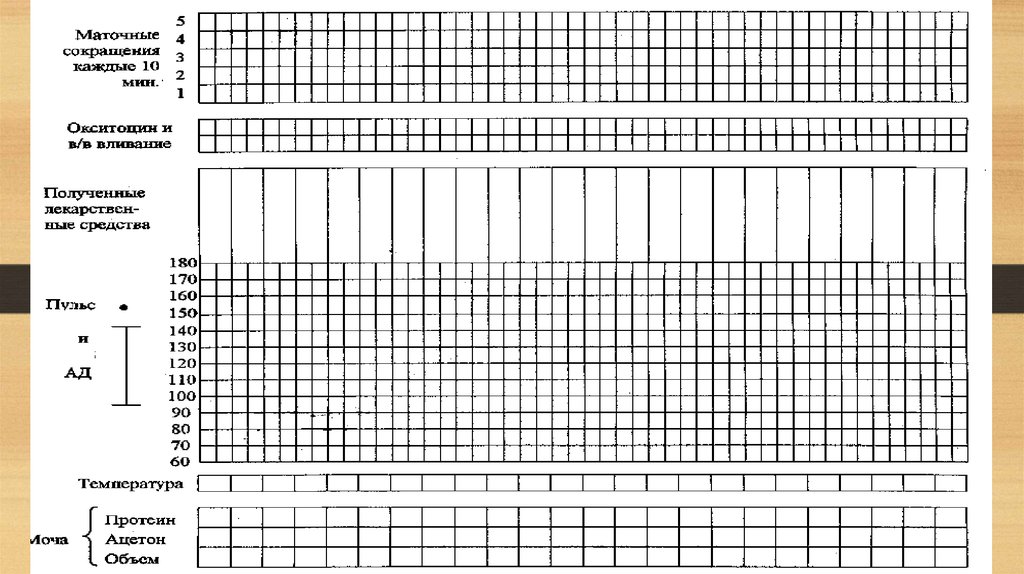

партограмма.

13. Дифференциальная диагностика

Первый период родов• Непроизвольные сокращения матки (схватки)

• В латентной фазе: схватки не всегда непрерывные, происходят структурные

изменения шейки: сглаживание и раскрытие до 4 см.

• В активной фазе: схватки регулярные, с тенденцией к усилению, не менее 3-4

схваток за 10 минут, продолжительностью не менее 40 секунд, Раскрытие

шейки матки начинается от 4 см со скоростью 1 см час. Динамика раскрытия

шейки матки и степень опускания предлежащей части плода соответствует

партограмме.

14. Дифференциальная диагностика

Ложные схватки• Непроизвольные сокращения матки (схватки)

• Схватки нерегулярные короткие (менее 20 сек). Структурные изменения

в шейке матке отсутствуют.

15. Тактика лечения

• наблюдение (латентная фаза);• консервативные мероприятия (проведение физической и

психоэмоциональной поддержки);

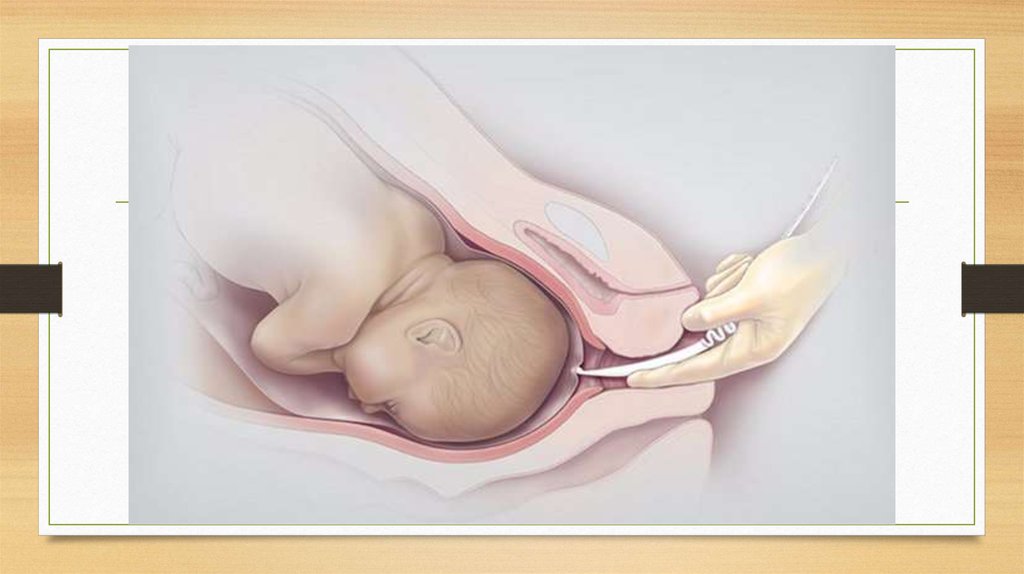

• амниотомия;

• стимуляция родовой деятельности;

• кесарево сечение.

16.

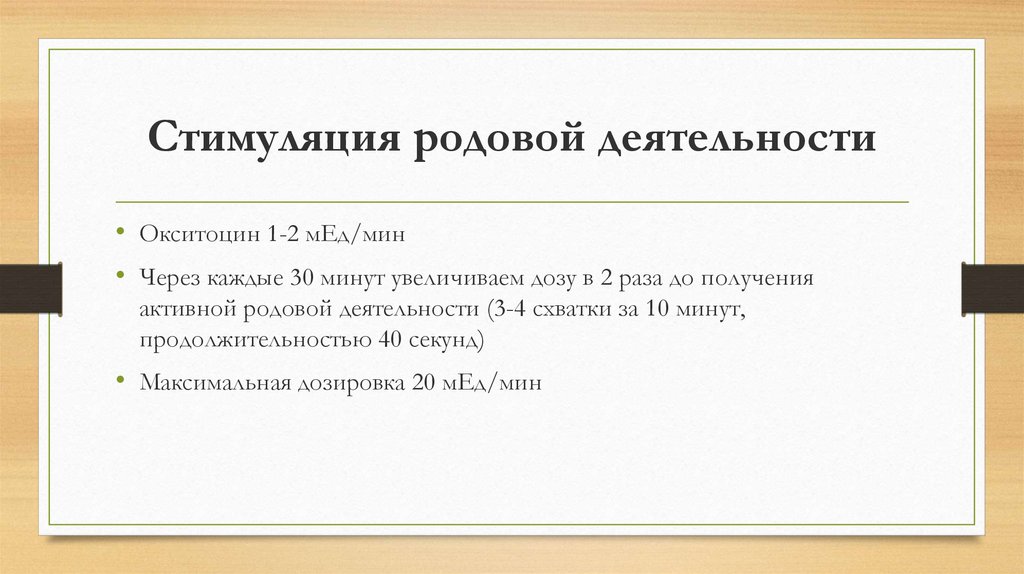

17. Стимуляция родовой деятельности

• Окситоцин 1-2 мЕд/мин• Через каждые 30 минут увеличиваем дозу в 2 раза до получения

активной родовой деятельности (3-4 схватки за 10 минут,

продолжительностью 40 секунд)

• Максимальная дозировка 20 мЕд/мин

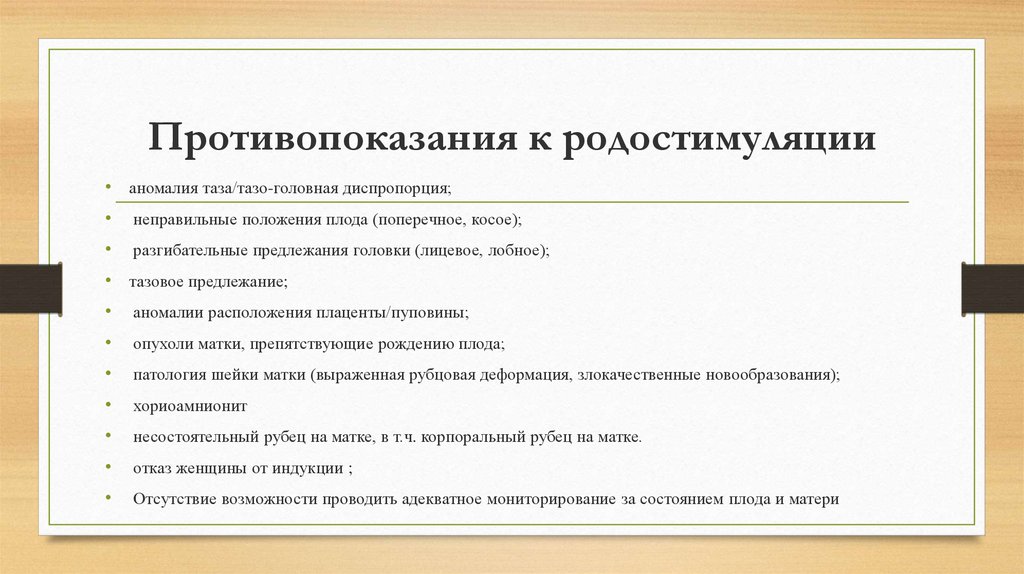

18. Противопоказания к родостимуляции

• аномалия таза/тазо-головная диспропорция;неправильные положения плода (поперечное, косое);

разгибательные предлежания головки (лицевое, лобное);

• тазовое предлежание;

аномалии расположения плаценты/пуповины;

опухоли матки, препятствующие рождению плода;

патология шейки матки (выраженная рубцовая деформация, злокачественные новообразования);

хориоамнионит

несостоятельный рубец на матке, в т.ч. корпоральный рубец на матке.

отказ женщины от индукции ;

Отсутствие возможности проводить адекватное мониторирование за состоянием плода и матери

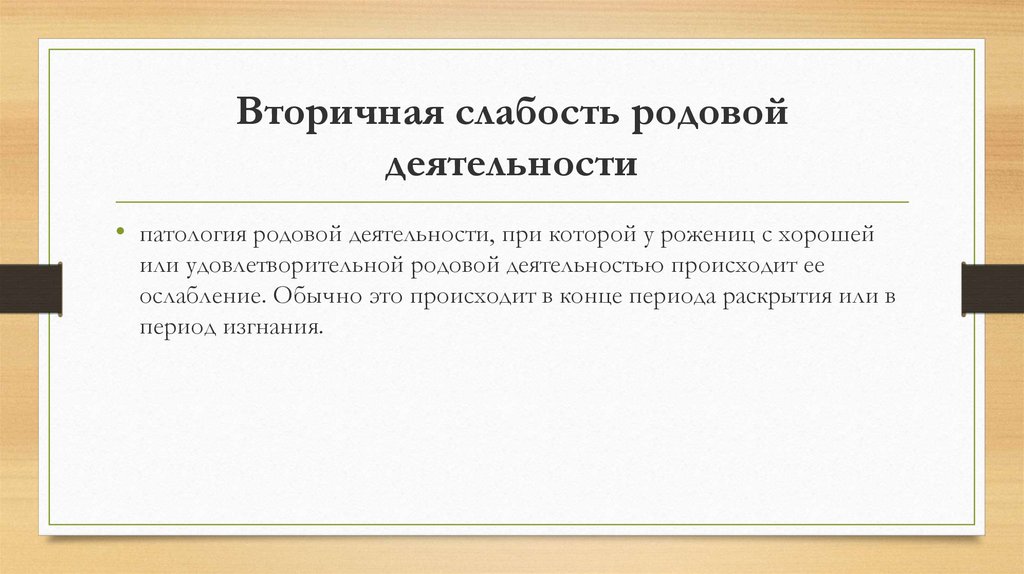

19. Вторичная слабость родовой деятельности

• патология родовой деятельности, при которой у рожениц с хорошейили удовлетворительной родовой деятельностью происходит ее

ослабление. Обычно это происходит в конце периода раскрытия или в

период изгнания.

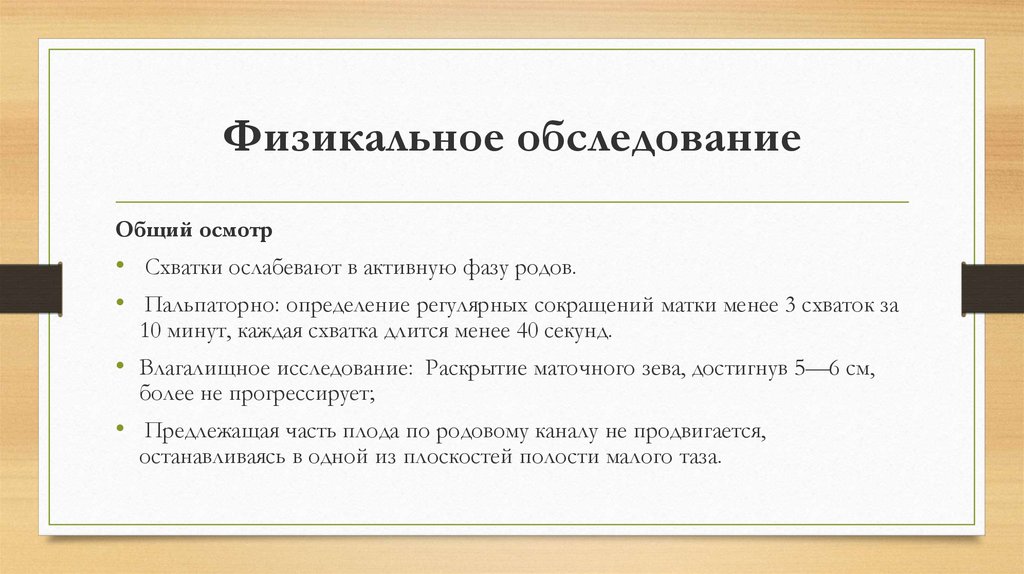

20. Физикальное обследование

Общий осмотр• Схватки ослабевают в активную фазу родов.

• Пальпаторно: определение регулярных сокращений матки менее 3 схваток за

10 минут, каждая схватка длится менее 40 секунд.

• Влагалищное исследование: Раскрытие маточного зева, достигнув 5—6 см,

более не прогрессирует;

• Предлежащая часть плода по родовому каналу не продвигается,

останавливаясь в одной из плоскостей полости малого таза.

21. Перечень основных диагностических мероприятий

определить положение и предлежание плода;

степень опускания головки;

вагинальное исследование;

КТГ;

ведение партограммы.

22. Стремительные роды

• роды, которые сопровождаются чрезмерно сильной родовойдеятельностью и продолжаются у первородящих менее 4 часов, у

повторнородящих – менее 2 часов.

• Быстрые: роды 6 часов у первородящих

4 часа у повторнородящих.

23. Гипердинамическая дисфункция сократительной активности матки

Схватки носят спастический, судорожный характер

частота - более 5 за 10 мин

длительность схватки - 120-180 с

время расслабления укорочено, одна схватка наслаивается на другую вплоть

до длительного тонического напряжения

• Возбужденное состояние женщины, повышенная двигательная активность,

учащение пульса и дыхания, подъем АД.

• Вегетативные нарушения: тошнота, рвота, потливость, гипертермия.

24. Перечень основных диагностических мероприятий

определить положение и предлежание плода;

степень опускания головки;

вагинальное исследование;

КТГ;

ведение партограммы.

25. Дискоординация родовой деятельности

• это отсутствие координированных сокращений между различнымиотделами матки: правой и левой ее половиной, верхним (дно, тело) и

нижним отделами, всеми отделами матки.

Жалобы

• Резко болезненные частые схватки, разные по силе и

продолжительности;

• Резкие боли чаще в крестце, реже — внизу живота, появляющиеся во

время схватки, тошнота, рвота, чувство страха.

26. Физикальное обследование

Общий осмотр• Пальпаторно: резко болезненные частые схватки, разные по силе и

продолжительности.

• Влагалищное исследование: Признаки отсутствия динамики родового

акта: края маточного зева толстые, часто отечные;

• Предлежащая часть плода длительно остается подвижной или

прижатой ко входу в малый таз.

27. Перечень основных диагностических мероприятий

определить положение и предлежание плода;

степень опускание головки;

вагинальное исследование;

КТГ;

ведение партограммы.

28. Тактика лечения. Вторичная слабость родовой деятельности

При раскрытии шейки матки более чем на 4-5 см:• провести дифференциальную диагностику с другими аномалиями РД;

• провести КТГ за состоянием плода;

• исключить узкий таз, аномальную форму таза, прогрессирующую

плацентарную недостаточность, гипоксию плода;

• Начать родостимуляцию окситоцином (5 ЕД окситоцина развести в 500

мл изотонического раствора).

29. Тактика лечения. Вторичная слабость родовой деятельности

• начальная дозировка — 1—2,5 мЕд/мин (2-4 кап/мин);• оценка родовой деятельности каждые 30 минут с последующим

возможным удвоением дозы при отсутствии эффекта;

• использовать минимальные эффективные дозировки окситоцина по

достижении адекватной родовой деятельности;

• продолжить введение окситоцина в последней подобранной дозе в

течение не менее 30 минут после рождения ребенка из-за повышенного

риска гипотонического кровотечения;

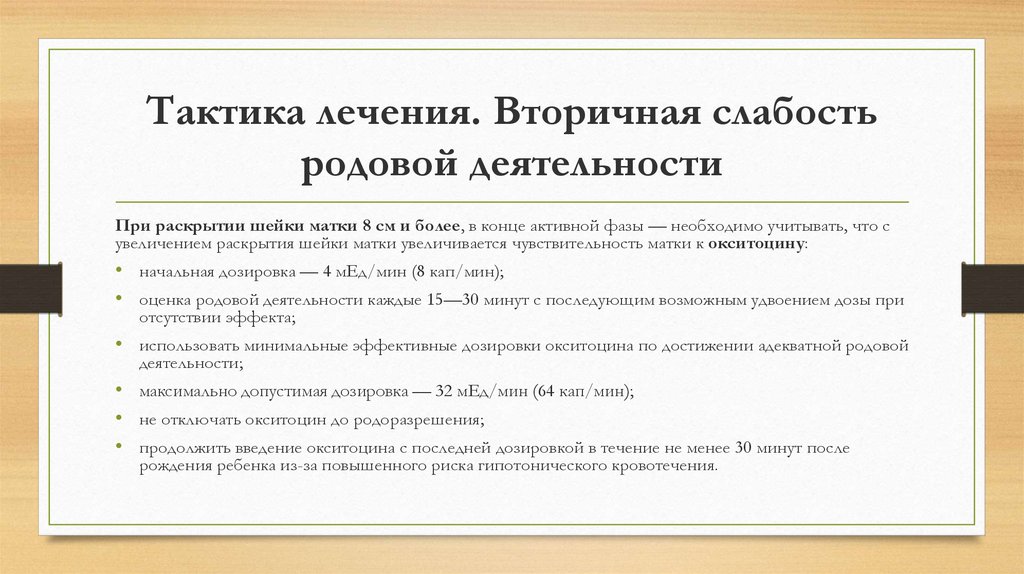

30. Тактика лечения. Вторичная слабость родовой деятельности

При раскрытии шейки матки 8 см и более, в конце активной фазы — необходимо учитывать, что сувеличением раскрытия шейки матки увеличивается чувствительность матки к окситоцину:

• начальная дозировка — 4 мЕд/мин (8 кап/мин);

• оценка родовой деятельности каждые 15—30 минут с последующим возможным удвоением дозы при

отсутствии эффекта;

• использовать минимальные эффективные дозировки окситоцина по достижении адекватной родовой

деятельности;

• максимально допустимая дозировка — 32 мЕд/мин (64 кап/мин);

• не отключать окситоцин до родоразрешения;

• продолжить введение окситоцина с последней дозировкой в течение не менее 30 минут после

рождения ребенка из-за повышенного риска гипотонического кровотечения.

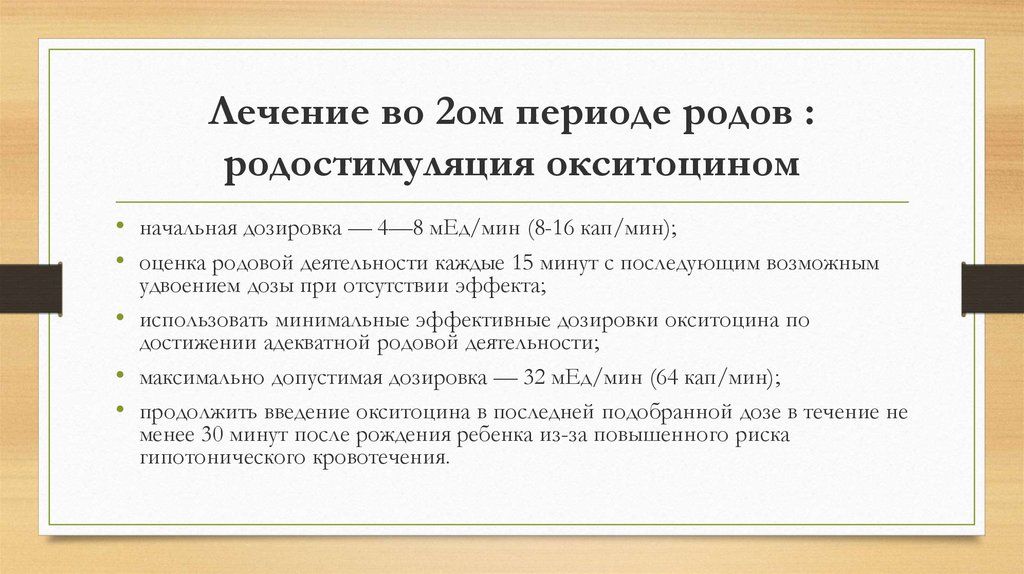

31. Лечение во 2ом периоде родов : родостимуляция окситоцином

• начальная дозировка — 4—8 мЕд/мин (8-16 кап/мин);• оценка родовой деятельности каждые 15 минут с последующим возможным

удвоением дозы при отсутствии эффекта;

• использовать минимальные эффективные дозировки окситоцина по

достижении адекватной родовой деятельности;

• максимально допустимая дозировка — 32 мЕд/мин (64 кап/мин);

• продолжить введение окситоцина в последней подобранной дозе в течение не

менее 30 минут после рождения ребенка из-за повышенного риска

гипотонического кровотечения.

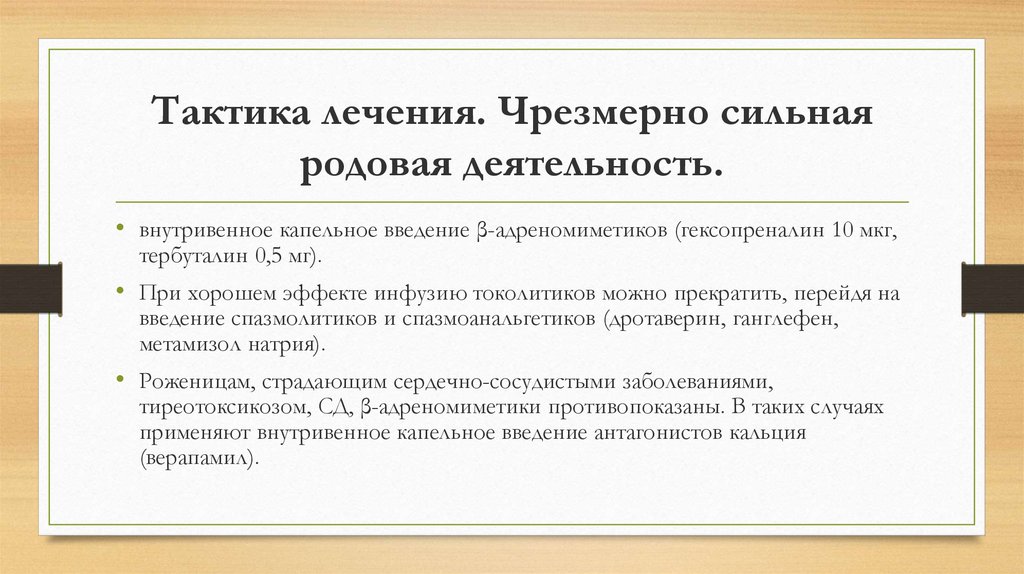

32. Тактика лечения. Чрезмерно сильная родовая деятельность.

• внутривенное капельное введение β-адреномиметиков (гексопреналин 10 мкг,тербуталин 0,5 мг).

• При хорошем эффекте инфузию токолитиков можно прекратить, перейдя на

введение спазмолитиков и спазмоанальгетиков (дротаверин, ганглефен,

метамизол натрия).

• Роженицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями,

тиреотоксикозом, СД, β-адреномиметики противопоказаны. В таких случаях

применяют внутривенное капельное введение антагонистов кальция

(верапамил).

33. Тактика лечения. Дискоординированная родовая деятельность.

• инфузии β-адреномиметиков, антагонистов кальция, спазмолитиков,спазмоаналгетиков.

• При раскрытии маточного зева более 4 см возможна длительная

эпидуральная аналгезия.

• Для быстрого снятия гипертонуса матки чаще используют токолиз

болюсной формы гексопреналина (25 мкг внутривенно медленно в 40

мл 0,9% раствора натрия хлорида).

medicine

medicine