Similar presentations:

Тело человека с докембрия до наших дней. История в четырнадцати шагах с прологом и эпилогом

1.

Тело человекас докембрия до наших дней

история в четырнадцати шагах

с прологом и эпилогом

2.

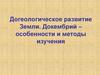

Старт: появление жизни и первых клеток(катархей, 3,7-3,8 млрд.л.н. и архей, 3,55 млрд.л.н.)

РНКовый мир и молекулярная эволюция: автокаталитические системы

высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях

Древнейшие осадочные породы и древнейшие следы жизни

обнаружены в отложениях Исуа в Гренландии

с датировкой 3,7-3,8 (?3,86) млрд. лет назад

Древнейшие цианобактерии и первые строматолиты найдены в

отложениях Южной Африки и США и имеют возраст 3,55 млрд.л.н.

Древняя

цианобактерия

3.

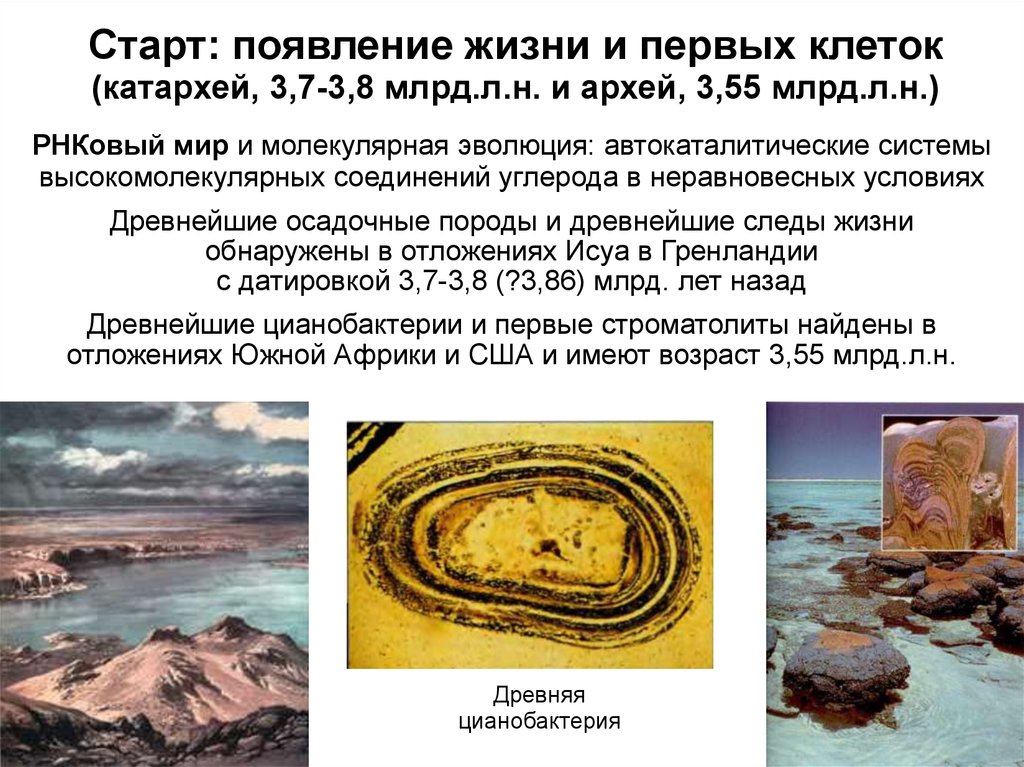

Шаг 1: появление клеточного ядра(протерозой, 1,9-2,4 млрд.л.н.)

Первые ядерные организмы – эукариоты – возникли

1,9-2 миллиарда лет назад путём слияния и симбиоза архей

и бактерий: из бактерий получились митохондрии

Ядро защищает ДНК, что повышает надёжность и даёт

возможность разнообразить биохимические процессы

Митохондрии синтезируют АТФ, что даёт огромные

энергетические возможности

4.

Шаг 2: аэробная атмосфера –многоклеточность и твёрдые части тела

(поздний протерозой и ранний кембрий, 850-540 млн.л.н.)

В катархее, архее и протерозое в атмосфере было много метана,

углеводорода, сероводорода, аммиака и водяных паров,

но почти не было кислорода

850-600 миллионов лет назад

из-за деятельности фотосинтезирующих организмов произошло

катастрофическое накопление кислорода в атмосфере

В начале кембрия (542 млн.л.н.) появились планктонные фильтраторы,

снизившие мутность воды, отчего в глубоких водах появились водоросли,

увеличилось содержание кислорода, а животные с активным обменом

смогли строить твёрдые элементы тела

5.

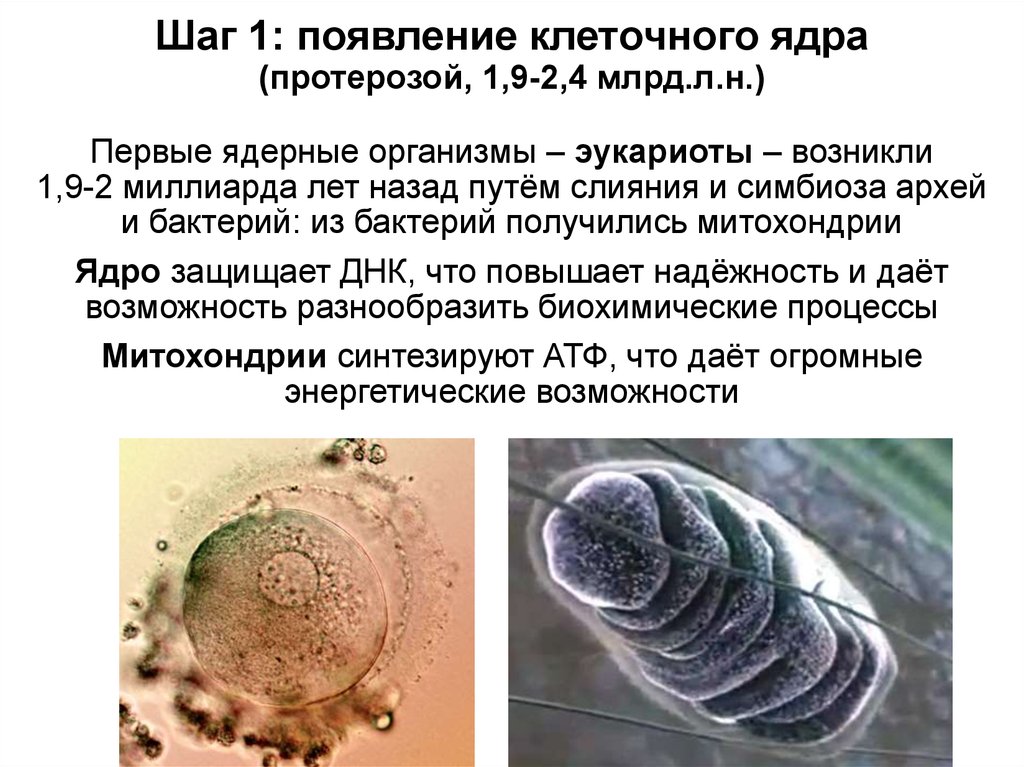

Шаг 3: формированиетрубчатой нервной системы и хорды

(ранний кембрий, 530-535 млн.л.н.)

На задней стороне нервной системы расположены

чувствительные элементы,

а на передней – двигательные и обонятельные:

для первых хордовых важно было чувствовать верхней

стороной тела, искать пищу передне-нижней,

а ползали они по грунту нижней стороной

Мозг человека ориентирован до сих пор как у четвероногого

животного

Haikouichthys ercaicunensis

из нижнего кембрия

(530-535 млн.л.н.) Китая

Pikaia gracilens из среднего

кембрия (505 млн.л.н.) Канады

Современный ланцетник

Branchiostoma lanceolatum

6.

Шаг 4: обретение скелета и зубов(ордовик, 470-480 млн.л.н.)

Хрящевой скелет давал гибкость и подвижность,

защита обеспечивалась покровными щитами на голове

Первые позвоночные не имели преимуществ перед

беспозвоночными

Одна из древнейших рыб

Arandaspis prionotolepis,

470-480 млн.л.н.

Головоногие моллюски и

другие беспозвоночные

были главными хищниками

первой половины палеозоя

Рот миноги

7.

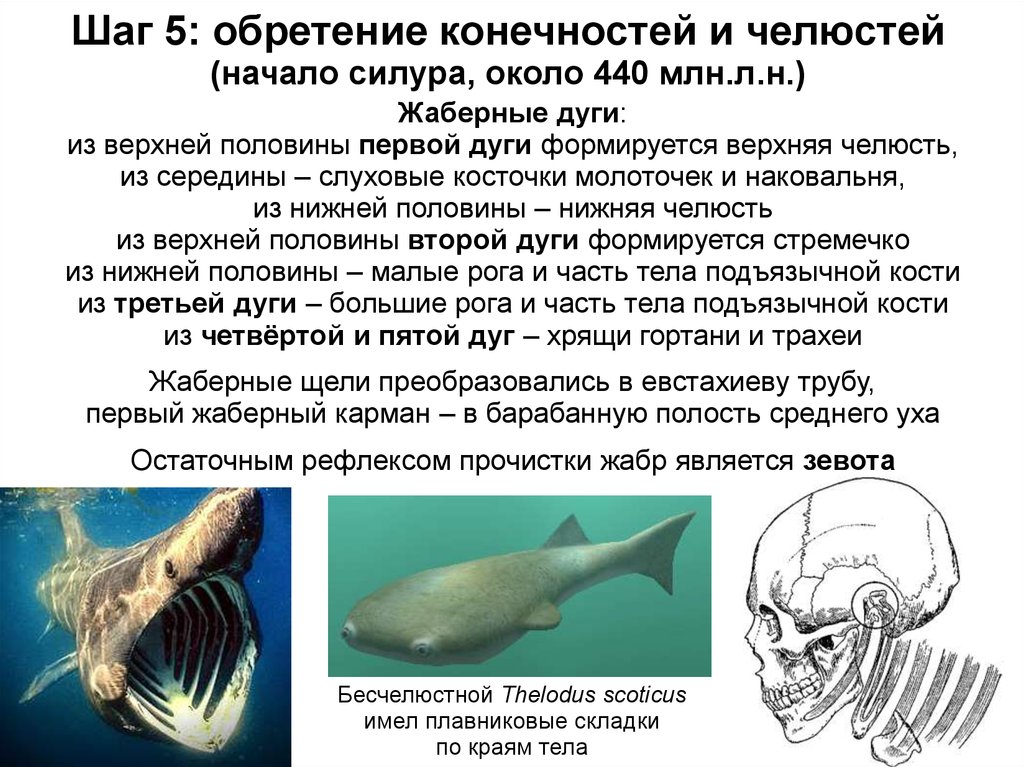

Шаг 5: обретение конечностей и челюстей(начало силура, около 440 млн.л.н.)

Жаберные дуги:

из верхней половины первой дуги формируется верхняя челюсть,

из середины – слуховые косточки молоточек и наковальня,

из нижней половины – нижняя челюсть

из верхней половины второй дуги формируется стремечко

из нижней половины – малые рога и часть тела подъязычной кости

из третьей дуги – большие рога и часть тела подъязычной кости

из четвёртой и пятой дуг – хрящи гортани и трахеи

Жаберные щели преобразовались в евстахиеву трубу,

первый жаберный карман – в барабанную полость среднего уха

Остаточным рефлексом прочистки жабр является зевота

Бесчелюстной Thelodus scoticus

имел плавниковые складки

по краям тела

8.

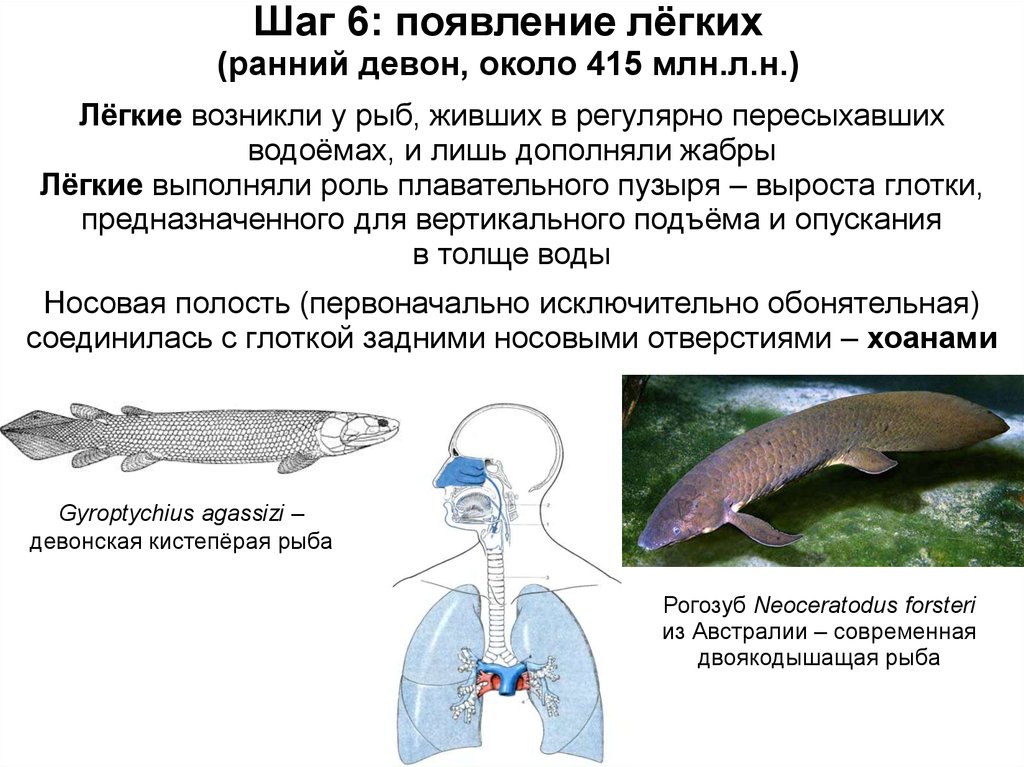

Шаг 6: появление лёгких(ранний девон, около 415 млн.л.н.)

Лёгкие возникли у рыб, живших в регулярно пересыхавших

водоёмах, и лишь дополняли жабры

Лёгкие выполняли роль плавательного пузыря – выроста глотки,

предназначенного для вертикального подъёма и опускания

в толще воды

Носовая полость (первоначально исключительно обонятельная)

соединилась с глоткой задними носовыми отверстиями – хоанами

Gyroptychius agassizi –

девонская кистепёрая рыба

Рогозуб Neoceratodus forsteri

из Австралии – современная

двоякодышащая рыба

9.

Шаг 7: руки–ноги(поздний девон, 385-365 млн.л.н.)

Руки и ноги развились из плавников, чьим первоначальным

предназначением было плавание, а вторым – ползание по дну

Девонский Eusthenopteron

Tiktaalik roseae, 375 млн.л.н., Северная Канада

Человеческая

пятипалая рука

сохраняет крайне

примитивный план

строения

10.

Шаг 8: амнион(средний карбон, около 340-315 млн.л.н.)

Высыхание икры и необходимость головастику жить в воде

создавала немалые сложности

Изобретение амниона – индивидуального водоёма для зародыша –

решило проблему заселения безводных пространств

Первая рептилия

Hylonomus lyelli из

среднего карбона

Канады,

312-315 млн.л.н.

11.

Шаг 9: классы зубов, уши и шерсть(пермь, 300-250 млн.л.н.)

Зверообразные рептилии имели прогрессивный мозг,

хорошо развитые обоняние и зрение;

поведение усложнилось;

зубная система усовершенствовалась, стала гетеродонтной;

появились вибриссы и, позже, шерсть;

сохранилась кожа без чешуи с железами

Но конечности оставались примитивными,

отчего зверообразные в конце триаса проиграли архозаврам

Позднепермская

Dvinia prima

12.

Шаг 10: первые млекопитающие(триас, 225 млн.л.н.)

Млекопитающие унаследовали от зверообразных предков

и развили целый комплекс особенностей:

теплокровность (гомойотермия);

интенсивный обмен веществ;

волосяной покров (осязание и термоизоляция);

диафрагма;

четырёхкамерное сердце и левая дуга аорты;

многочисленные кожные железы;

молочные железы;

крупный головной мозг с развитыми полушариями конечного мозга,

покрытыми новой корой

Но все эти свойства

ещё долго не давали

млекопитающим

преимуществ перед

рептилиями

Несколько раньше появились

динозавры, занимавшие

доминирующее положение

следующие 180 млн.л.

Adelobasileus cromptoni

из Северной Америки –

древнейшее млекопитающее

13.

Шаг 11: живорождение, плацента(юра, 160 млн.л.н.)

Появление плаценты – органа, в котором переплетаются

кровеносные сосуды матери и плода, – стало величайшим

достижением, позволившим рожать достаточно развитых

детёнышей, что снизило их смертность и стало залогом

будущего прогресса

Однопроходные

млекопитающие,

например, утконос,

откладывают яйца

У сумчатых нет

плаценты, поэтому

новорожденный

кенгурёнок –

фактически

эмбрион

Juramaia sinensis из Китая, 160 млн.л.н., –

древнейшее плацентарное млекопитающее

14.

Шаг 12: древесность, прыгучесть,хватательная кисть

(позднейший мел, 65 млн.л.н.)

Древесный образ жизни и всеядность меловых предков

приматов определили всю их последующую эволюцию

Благодаря этому у приматов слабое обоняние,

хорошее зрение, отличная координация, хватательная кисть,

сложное поведение –

всё это легло в основу главных человеческих качеств

Purgatorius – древнейший

предок приматов из самого

верха мела Монтаны

15.

Шаг 13: прощание с хвостом(поздний палеоген, 25 млн.л.н.)

Увеличение размеров тела привело к появлению новых способов

передвижения – медленного лазания и брахиации

Это сделало хвост ненужным

Паукообразные

обезьяны используют

хвост как пятую руку

Копчик человека –

наш хвост

Rukwapithecus fleaglei из Танзании, 25,2 млн.л.н., –

древнейшая человекообразная обезьяна

16.

Шаг 14: разум(неоген, около 2 млн.л.н.)

Похолодание и осушение климата привели к вымиранию значительной части

африканской мегафауны, вслед за которой исчезли

саблезубые кошки и гигантские гиены

Освободились экологические ниши хищников и падальщиков, которые

заняли предки современных львов, леопардов, шакалов, гиен и людей

Австралопитеки стали есть больше мяса, что привело к уменьшению

жевательного аппарата и дало возможность увеличения мозга

Трудность добывания мясной пищи, конкуренция с хищниками и

падальщиками, неспециализированность рук и зубов сделали необходимым

усложнение поведения и развития трудовой деятельности

В совокупности с хватательной кистью, повышенной социальностью, малым

количеством детей и большой продолжительностью жизни всё это привело к

быстрому развитию мозга и интеллекта

17.

Итог: цивилизация, прогресс,.. будущее?(антропоген, современность)

history

history