Similar presentations:

Разнообразие иммунологических методов, их принципы и биомедицинское значение

1. Прикладные аспекты иммунологии

Разнообразиеиммунологических методов, их

принципы и биомедицинское

значение

к.х.н., доцент кафедры

микробиологии

Герловский Денис Олегович

Минск, 2014

2.

Физико-химические закономерности взаимодействияантиген-антитело

Для возникновения сил связывания между антигеном и антителом

необходимо тесное сближение взаимодействующих участков

антигена и антитела, что достигается комплементарностью (или

соответствием) конформаций эпитопа и паратопа. Чем ближе это

соответствие,

тем

интенсивнее

силы

межмолекулярного

притяжения. При неполном соответствии конформаций силы

притяжения ослабевают и нарастают силы отталкивания. Если

электронные оболочки эпитопов и паратопов перекрываются, то

возникают силы отталкивания.

Эпитоп

или

антигенная

детерминанта

—

часть

макромолекулы

антигена,

которая

распознаётся

иммунной

системой (антителами, B-лимфоцитами, T-лимфоцитами). Часть антитела,

распознающая эпитоп, называется паратопом. Хотя обычно эпитопы

относятся к чужеродным для данного организма молекулам (белкам,

гликопротеинам, полисахаридам и др.), участки собственных молекул,

распознаваемые иммунной системой, также называются эпитопами.

3.

При взаимодействии специфических антител с антигеном междуаминокислотными

остатками

антигенсвязывающего

центра

(паратопа) антитела и антигенной детерминантой (эпитопом)

антигена образуются многочисленные нековалентные связи:

водородные связи, электростатические, Ван-дер-Ваальсовы и

гидрофобные взаимодействия.

Водородные связи образуются в результате взаимодействия атома

водорода, ковалентно связанного с каким-либо электроотрицательным

атомом одной молекулы, и неподеленной парой электронов

электроотрицательного атома, как азот или кислород, другой молекулы. В

реакции антиген – антитело в качестве таких групп обычно выступают

амино- и гидроксигруппы. Водородная связь в 10 – 20 раз слабее обычной

ковалентной связи.

Электростатическое взаимодействие возникает в результате

притяжения противоположно заряженных атомных групп, расположенных

на боковых цепях связывающихся белков. Электростатические силы

возникают, например, при взаимодействии ионизированных амино- (NH3+) и карбоксильной (-СОО-) групп.

4.

Силы Ван-дер-Ваальса притягивают все молекулы через облакоэлектронов, но действуют на очень коротких расстояниях.

Ван-дер-ваальсовое взаимодействие состоит из трех типов слабых

электромагнитных взаимодействий:

Ориентационные силы, диполь-дипольное притяжение. Осуществляется

между молекулами, являющимися постоянными диполями. Примером

может служить HCl в жидком и твердом состоянии. Энергия такого

взаимодействия обратно пропорциональна кубу расстояния между

диполями.

Дисперсионное притяжение (лондоновские силы). Взаимодействием

между мгновенным и наведенным диполем. Энергия такого

взаимодействия обратно пропорциональна шестой степени расстояния

между диполями.

Индукционное притяжение. Взаимодействие между постоянным

диполем

и

наведенным

(индуцированным).

Энергия

такого

взаимодействия обратно пропорциональна шестой степени расстояния

между диполями.

Гидрофобное взаимодействие – это сильное притяжение в воде между

неполярными (гидрофобными) фрагментами, которое почти полностью

устраняет их контакт с водой.

5.

Константа комплексообразования реакции антиген-антителоИстинные значения констант связывания важны для определения

термодинамических характеристик процесса взаимодействия антиген —

антитело. Для практических целей, в частности для разработки методов

иммуноферментного анализа, достаточно знать эффективные значения,

характеризующие свойства используемых антител.

Рассмотрим принципиальные подходы к определению констант равновесия. Из

уравнения следует, что для расчетов необходимо знать концентрации свободного

и связанного с антителами антигена в условиях равновесия. Обычно для этого

используют

антигены,

меченные

маркером,

который

с

высокой

чувствительностью может быть определен одним из доступных физикохимических методов.

Все методы, позволяющие определять концентрации свободного и связанного

антигена, можно условно разбить на две большие группы. К первой относятся

методы, в которых стадия разделения свободного и связанного антигена

осуществляется путем избирательного осаждения, аффинного связывания или

гельфильтрации. Если реагенты достаточно сильно различаются своими

молекулярными массами и размерами, то процедура разделения существенно

упрощается. В случае корпускулярных антигенов оставшиеся несвязанные

антитела могут быть отделены либо центрифугированием, либо пропусканием

смеси через фильтр, задерживающий антиген. Для низкомолекулярных антигенов

используется равновесный диализ.

6.

Вторая группа включает методы, базирующиеся на изменении физикохимических свойств антигенов при комплексообразовании с антителами:тушении или усилении флуоресценции, изменении степени поляризации

флуоресценции, ингибировании ферментативной активности.

Равновесный диализ — наиболее распространенный метод изучения реакции

антиген — антитело. Метод основан на различной способности антител и гаптена

проходить через полупроницаемые мембраны. Раствор каждого реагента

известной концентрации в одном и том же растворителе с одинаковой ионной

силой и значением рН помещают по разные стороны мембраны. Молекулы

гаптена диффундируют в раствор антител и связываются с ними. При достижении

равновесия концентрация свободного гаптена выравнивается по обе стороны

мембраны. Измерив равновесную концентрацию гаптена, можно рассчитать

количество гаптена, связанного с антителами, и определить по уравнению

константу связывания.

Методы фракционного осаждения используются для разделения комплексов

антиген — антитело и несвязавшегося антигена. Они основаны на способности

высокомолекулярных комплексов антиген — антитело избирательно осаждаться

различными реагентами. При установлении в системе равновесия осаждающий

реагент добавляют в такой концентрации при которой комплекс антиген—

антитело и несвязавшиеся антитела становятся нерастворимыми и выпадают в

осадок, который легко может быть удален центрифугированием.

7.

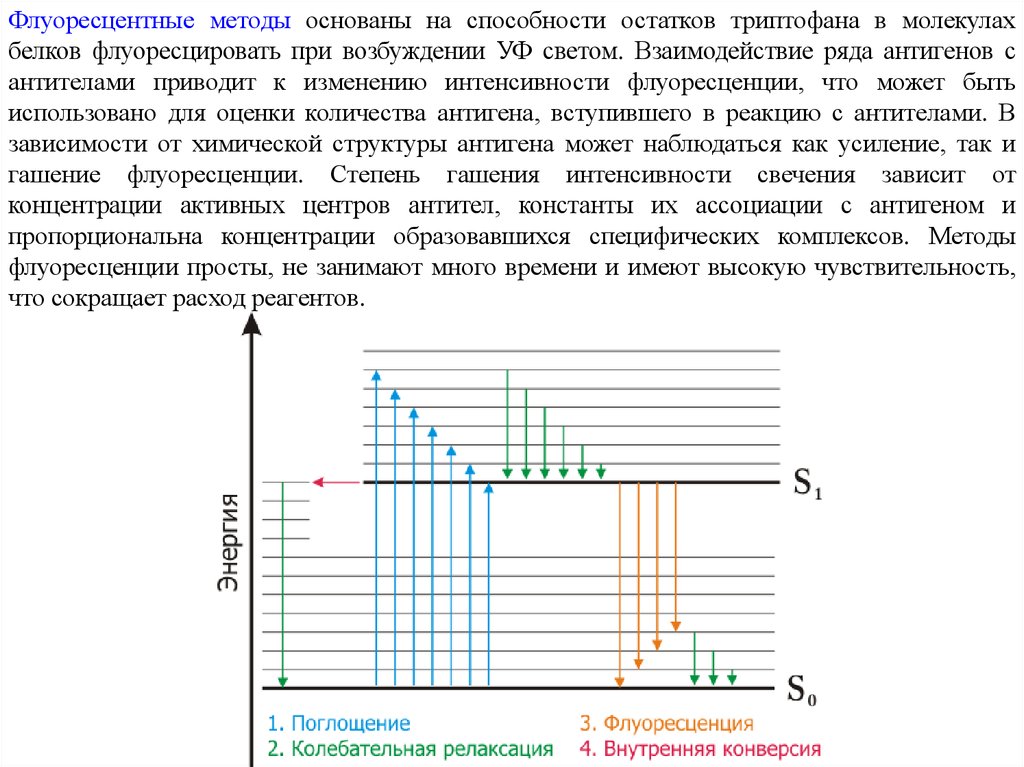

Флуоресцентные методы основаны на способности остатков триптофана в молекулахбелков флуоресцировать при возбуждении УФ светом. Взаимодействие ряда антигенов с

антителами приводит к изменению интенсивности флуоресценции, что может быть

использовано для оценки количества антигена, вступившего в реакцию с антителами. В

зависимости от химической структуры антигена может наблюдаться как усиление, так и

гашение флуоресценции. Степень гашения интенсивности свечения зависит от

концентрации активных центров антител, константы их ассоциации с антигеном и

пропорциональна концентрации образовавшихся специфических комплексов. Методы

флуоресценции просты, не занимают много времени и имеют высокую чувствительность,

что сокращает расход реагентов.

8.

Метод деполяризации флуоресценции основан на измерении поляризациифлуоресценции антигена, меченного красителем, до взаимодействия с антителами

и после комплексообразования. Поляризация флуоресценции определяется

молекулярным

объемом

частицы

и

степенью

ее

асимметрии.

Комплексообразование антигена с антителом сопровождается резким изменением

поляризации флуоресценции красителя, который играт роль метки антигена или

антитела.

Анизотропия флуоресценции (поляризация флуоресценции) — физическое

явление, заключающееся в различной интенсивности света, испускаемого

флуорофором, вдоль различных осей поляризации.

Методы тушения биолюминесценции основаны на использовании в качестве

маркера АТР, пришитой к молекуле антигена. В составе такого комплекса

молекула АТР сохраняет активность в реакции биолюминесценции,

катализируемой светлячковой люциферазой. При добавлении антител образуется

комплекс с антигеном, в котором молекула АТР становится недоступной

ферменту, в результате чего ингибируется реакция биолюминесценции.

9.

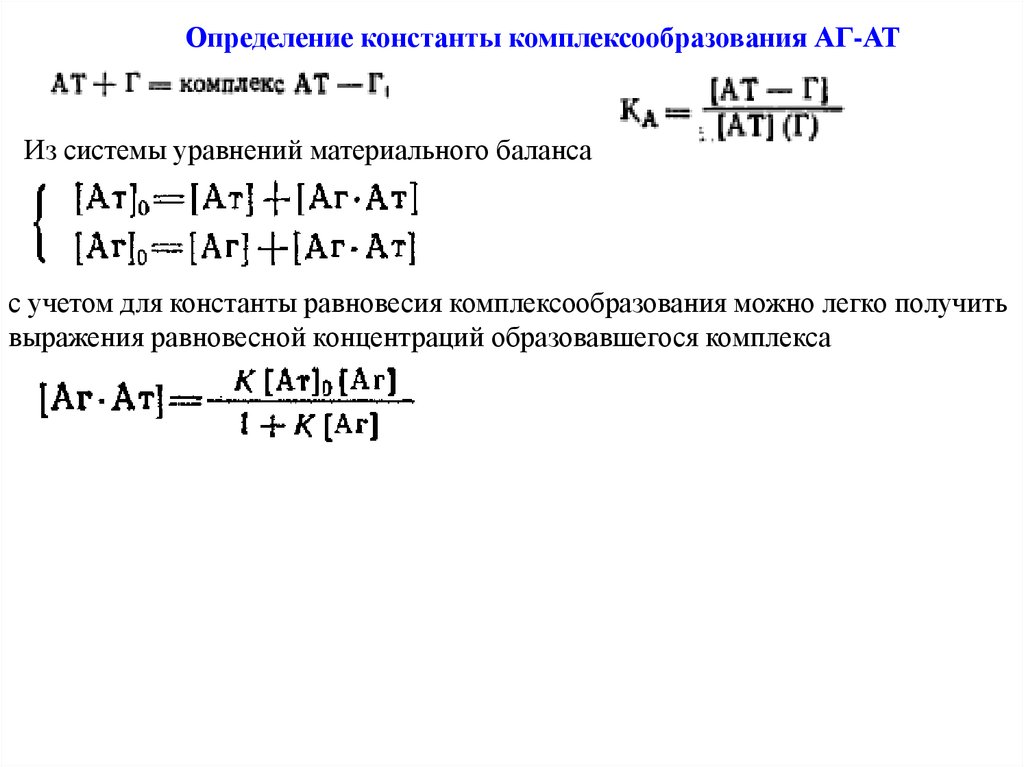

Определение константы комплексообразования АГ-АТИз системы уравнений материального баланса

с учетом для константы равновесия комплексообразования можно легко получить

выражения равновесной концентраций образовавшегося комплекса

10.

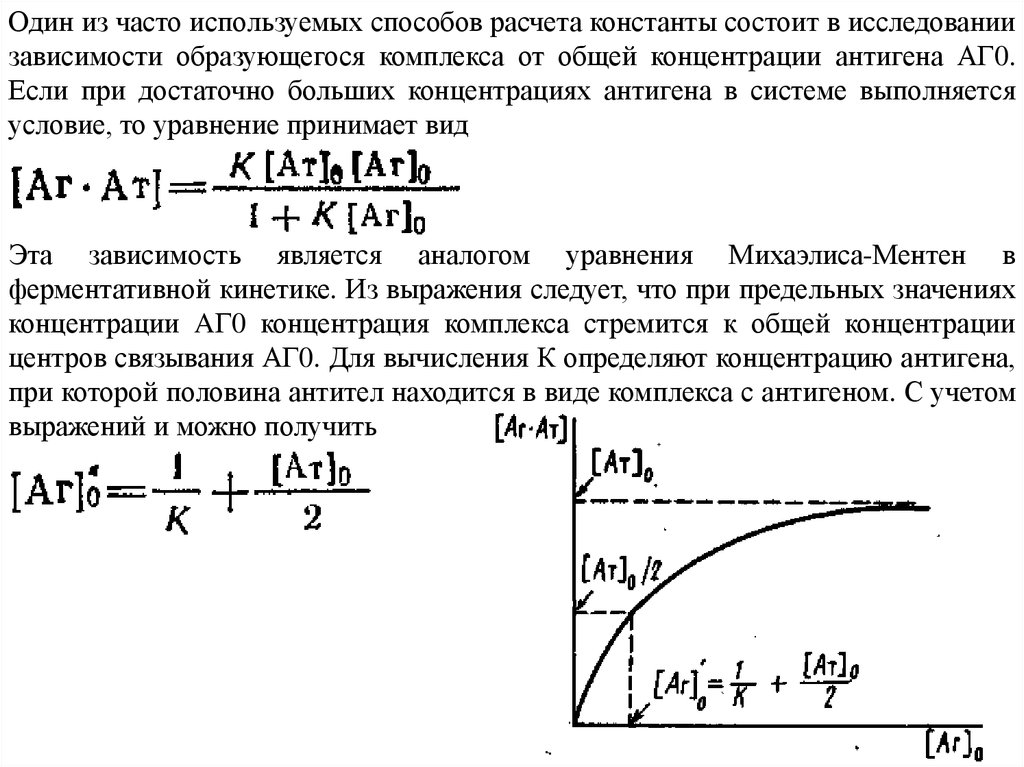

Один из часто используемых способов расчета константы состоит в исследованиизависимости образующегося комплекса от общей концентрации антигена АГ0.

Если при достаточно больших концентрациях антигена в системе выполняется

условие, то уравнение принимает вид

Эта зависимость является аналогом уравнения Михаэлиса-Ментен в

ферментативной кинетике. Из выражения следует, что при предельных значениях

концентрации AГ0 концентрация комплекса стремится к общей концентрации

центров связывания АГ0. Для вычисления К определяют концентрацию антигена,

при которой половина антител находится в виде комплекса с антигеном. С учетом

выражений и можно получить

11.

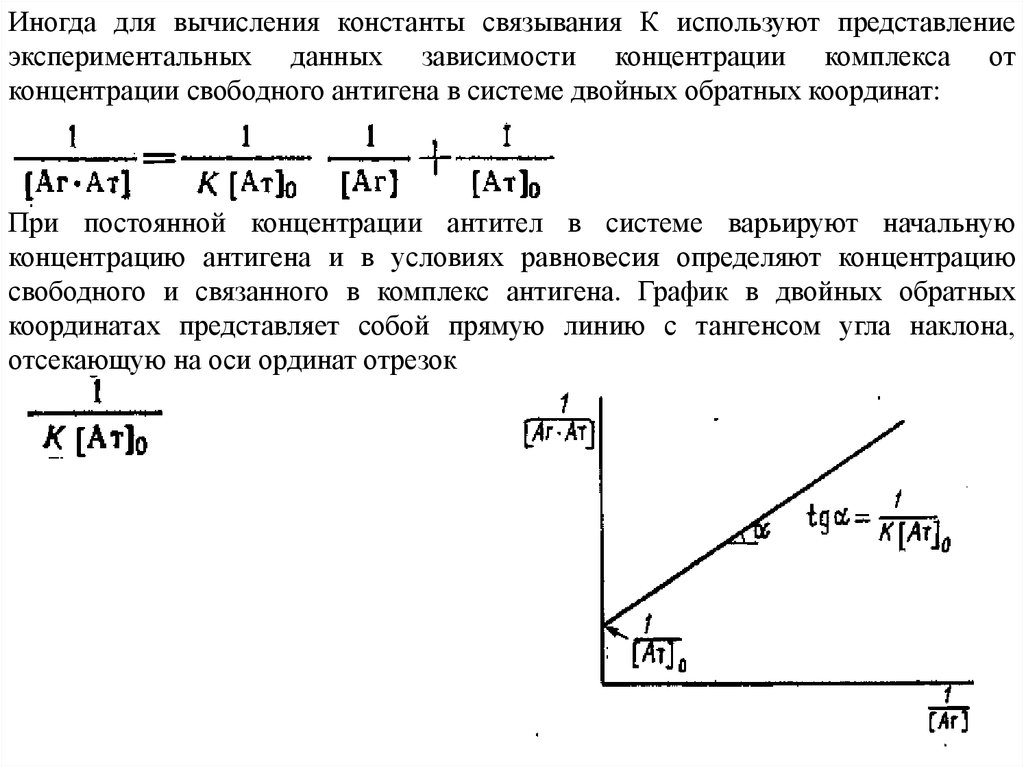

Иногда для вычисления константы связывания К используют представлениеэкспериментальных данных зависимости концентрации комплекса от

концентрации свободного антигена в системе двойных обратных координат:

При постоянной концентрации антител в системе варьируют начальную

концентрацию антигена и в условиях равновесия определяют концентрацию

свободного и связанного в комплекс антигена. График в двойных обратных

координатах представляет собой прямую линию с тангенсом угла наклона,

отсекающую на оси ординат отрезок

12.

Наиболее часто для анализа комплексообразования используют метод Скэтчарда,основанный на исследовании зависимости отношения равновесной концентрации

комплекса к концентрации свободного антигена от концентрации комплекса.

Аналитический вид уравнения Скэтчарда легко получить из выражения для

константы комплексообразования и уравнения материального баланса:

13.

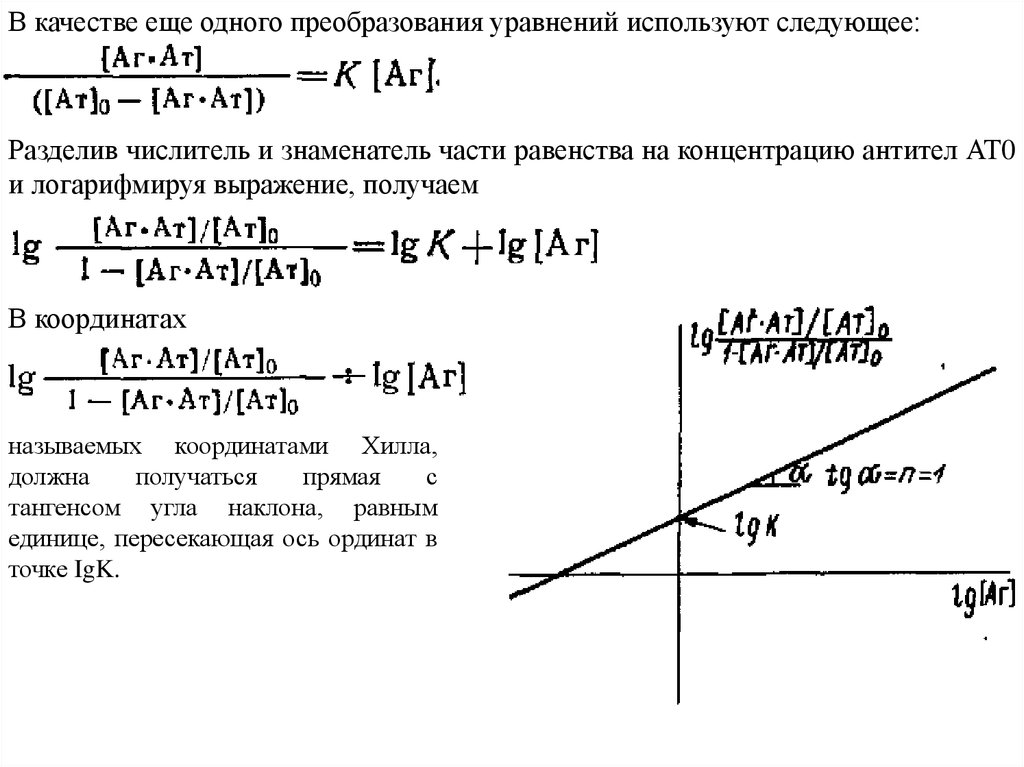

В качестве еще одного преобразования уравнений используют следующее:Разделив числитель и знаменатель части равенства на концентрацию антител АТ0

и логарифмируя выражение, получаем

В координатах

называемых координатами Хилла,

должна

получаться

прямая

с

тангенсом угла наклона, равным

единице, пересекающая ось ординат в

точке IgK.

14.

Виды серологических реакций иих использование

Реакции между антигенами и антителами in vitro или

серологические реакции применяют для определения антигенов или

антител по одному известному реагенту. В серологических реакциях

можно установить титр антител в сыворотке крови при помощи

известного антигена и на основании полученных данных судить об

имевшем место контакте между инфекционным агентом и

макроорганизмом. С помощью известных антител, содержащихся в

диагностических

иммунных

сыворотках,

могут

быть

идентифицированы самые разнообразные антигены, в том числе

микроорганизмы — возбудители заболеваний людей и животных, и

определен их серовариант (серовар). Серологические реакции дают

возможность судить о динамике накопления антител в процессе

заболевания, напряженности иммунитета, возникающего после

предохранительных прививок.

15.

Серологические реакции в диагностических целях применяются вдвух направлениях:

1) для серодиагностики инфекционных заболеваний, т. е. для

определения неизвестных антител с помощью известного антигена,

и

2) для определения вида антигена (микроба) или его серовара с

помощью известных диагностических антисывороток.

Серологические реакции характеризуются двумя показателями —

специфичностью и чувствительностью. Под специфичностью

понимают

способность

антигена

реагировать

только

с

гомологичными антителами. Чувствительность — это возможность

определения минимальных количеств антигена или антител

Внешнее проявление реакции зависит от физического состояния

антигена и условий ее постановки. Корпускулярные антигены дают

феномен агглютинации, растворимые антигены — преципитацию. В

лабораторной практике используют реакции агглютинации,

преципитации, связывания комплемента и др.

16.

Реакция агглютинацииРеакция агглютинации проявляется в склеивании и выпадении в осадок

корпускулярных антигенов: бактерий, эритроцитов, а также химических

частиц с адсорбированными на них антигенами под влиянием антител в среде

с электролитом. Реакция протекает в две фазы. В первой фазе проходит

специфическая адсорбция антител (агглютининов) на поверхности клетки,

несущей соответствующие антигены (агглютиногены), во второй —

образование агрегата (агглютината) и выпадание его в осадок, причем этот

процесс происходит только в присутствии электролита (раствор натрия

хлорида). Реакция агглютинации достаточно специфична и чувствительна.

Однако по данным признакам она уступает другим серологическим реакциям

(преципитации, связывания комплемента и т. д.). Повысить специфичность и

чувствительность реакции можно путем разведения исследуемой сыворотки

до ее титра или половины титра. Титром сыворотки называется то ее

максимальное разведение, в котором еще обнаруживается агглютинация

антигена. Чем выше титр антител, тем достовернее результаты реакции.

17.

Реакция непрямой, или пасивной, агглютинации (РГНА).Под непрямой, или пассивной, агглютинацией понимают реакцию, в

которой

антитело

агглютинирует

антиген,

предварительно

адсорбированный на различных субстратах. В качестве адсорбентов чаще

всего применяют эритроциты различных животных, порошок целлюлозы

и бентонита. В некоторых случаях пользуются обратным вариантом, т. е.

адсорбируют не антигены, а антитела на эритроцитах иди иных частицах.

РНГА нашла широкое применение в серодиагностике различных

инфекций, а также для идентификации многих микроорганизмов

благодаря очень высокой чувствительности и специфичности.

18.

Реакция преципитацииСущность данной реакции состоит в осаждении (преципитации) антигена

(преципитиногена), находящегося в дисперсном коллоидном состоянии

под воздействием специфических антител (преципитинов) в растворе

электролита. Механизмы реакций агглютинации и преципитации

аналогичны и соответствуют теории «решетки».

Реакция преципитации применяется в лабораторной практике для

диагностики сибирской язвы (реакция Асколи), туляремии и других

заболеваний, а также в судебно-медицинской экспертизе для определения

видовой принадлежности белка, в частности белка кровяных пятен,

спермы и т.д. С помощью этой реакции в санитарной практике определяют

фальсификацию рыбных и мясных изделий. В биологии реакция

преципитации используется для установления степени филогенетического

родства различных видов животных и растений. Феномен преципитации

дает возможность изучить антигенную структуру бактерий и сложных

белков, содержащихся в сыворотке крови и тканях животных. Реакции

ставят в различных модификациях: в пробирках, в геле и т. д. При

постановке реакции в геле антигены и антитела, диффундируя в агар,

образуют линии преципитации.

19.

Реакция гемолиза.Под влиянием антител и комплемента мутная взвесь эритроцитов

превращается в ярко-красную прозрачную жидкость — лаковую кровь

вследствие выхода гемоглобина. Реакция широко применяется в

лабораторной серологической практике в качестве показателя адсорбции

комплемента при постановке диагностической реакции связывания

комплемента (РСК). Для реакции гемолиза используют эритроциты барана

(антиген),

гемолитипескую

сыворотку,

полученную

путем

гипериммунизации кроликов тем же антигеном, и комплемент —

сыворотку крови морской свинки.

Реакция локального гемолиза в геле (реакция Ерне). Эта реакция является

одним из вариантов гемолиза. Она позволяет определить число

антителообразующих клеток в лимфоидных органах. Присутствие клеток,

секретирующих гемолитические антитела — гемолизины, определяют по

бляшкам гемолиза, возникающим в агаровом геле, содержащем

эритроциты, при добавлении к ним исследуемой лимфоидной ткани и

комплемента. Образование бляшек наблюдается только вокруг тех клеток,

которые секретируют антитела к эритроцитам или к тому антигену,

который был предварительно адсорбирован на них.

20.

Реакция связывания комплемента (РСК)Реакция разработана Ж. Борде и О. Жангу (1901), которые установили, что

при образовании комплекса антиген — антитело происходит адсорбция

комплемента. Вследствие того что этот процесс не определяется визуально,

для выявления адсорбции (связывания) комплемента авторы использовали

индикаторную

гемолитическую

систему

—

эритроциты

барана,

сенсибилизированные гемолитической антисывороткой кролика. При

внесении сенсибилизированных эритроцитов в пробирку с исследуемой

сывороткой, антигеном и комплементом гемолиз произойдет только при

наличии свободного комплемента (реакция отрицательная). В случае, если

комплемент адсорбировался на системе антиген — антитело, гемолиза не

будет (реакция положительная).

РСК является одной из наиболее распространенных серологических реакций

для определения природы и количества антител или антигенов ввиду своей

высокой чувствительности и специфичности. Она применяется для

серодиагностики

бактериальных,

риккетсиозных,

вирусных

и

микоплазменных инфекционных заболеваний. Под названием «реакция

Вассермана» РСК нашла широкое применение для серодиагностики

сифилиса. Ее универсальность состоит в том, что она может быть

использована для определения не только микробных антигенов, но и других

белков любого происхождения.

21.

Реакция иммобилизацииСпособность

антисыворотки

вызывать

иммобилизацию

подвижных

микроорганизмов связана со специфическими антителами, которые проявляют

свое действие в присутствии комплемента. Иммобилизующие антитела

обнаружены при сифилисе, холере и некоторых других инфекционных

заболеваниях. Это послужило основанием для разработки реакции

иммобилизации трепонем, которая по своей чувствительности и специфичности

превосходит другие серологические реакции, используемые при лабораторной

диагностике сифилиса.

Реакция торможения гемагглютинации

Как уже отмечалось, многие вирусы (ортомиксовирусы, арбовирусы и др.) могут

адсорбироваться на поверхности эритроцитов. Это изменяет поверхностные

структуры и приводит к агглютинации эритроцитов. Реакция гемагглютинации не

является иммунологической, поскольку она протекает без участия

антисыворотки.

РТГА основана на способности антисыворотки подавлять вирусную

гемагглютинацию, так как нейтрализованный вирус не агглютинирует

эритроциты.

РТГА широко применяется для серодиагностики вирусных инфекций с целью

обнаружения специфических антигемагглютининов и для идентификации многих

вирусов по их гемагглютининам (антигенам).

22.

Реакция иммунофлюоресценции (Кунса).Для выявления микробных антигенов в тканях или патологическом материале

можно использовать меченую диагностическую сыворотку, содержащую

антитела к определенным видам (вариантам) микроорганизмов (бактериям,

вирусам и др.). Метку антител производят флюорохромами (изотиоцианат

флюоресцеина и др.). Меченую антисыворотку наносят на фиксированный

мазок, приготовленный из исследуемого материала. После тщательного

промывания мазка на нем останутся только антитела, связавшиеся с

антигеном, которые дают характерное свечение при люминесцентной

микроскопии (прямой метод).

В связи с трудностями, которые встречаются при приготовлении широкого

набора флюоресцирующих специфических сывороток, более доступным

является непрямой метод Кунса. Его постановка требует лишь одной

флюоресцирующей сыворотки — антиглобулиновой, содержащей антитела

против кроличьих глобулинов, так как большинство диагностических

сывороток приготовляется путем иммунизации кроликов. При образовании

комплекса антиген — антитело флюоресцирующие антиглобулиновые

антитела фиксируются на нем. Реакция Кунса является методом экспрессдиагностики, который по своей чувствительности и специфичности не

уступает другим иммунологическим реакциям.

23.

Использование серологических реакций в диагностикезаболеваний (на примере трепонем)

Микрореакция

преципитации

является нетрепонемным

тестом,

основанным на иммунологической реакции антиген-антитело. Реакция

определяет в крови так называемые реагиновые антитела, которые

организм вырабатывает против липидов поврежденных бледной

трепонемой клеток организма и, возможно, липопротеинов мембраны

спирохет. Антилипидные антитела могут вырабатываться при многих

заболеваниях и состояниях организма, сопровождающихся разрушением

тканей,

поэтому

микрореакция

преципитации

является

не

подтверждающим сифилис тестом, а отборочным.

Микрореакцией тест назван в связи с тем, что для исследования

необходимо незначительное количество исследуемого материала и

реагентов, а преципитацией (от лат. Precepitacio - падение) в связи с тем,

что обрузующийся в результате реакции антиген-антител комплекс

выпадает в осадок (преципитация) с образованием хлопьев (флоккуляция).

24.

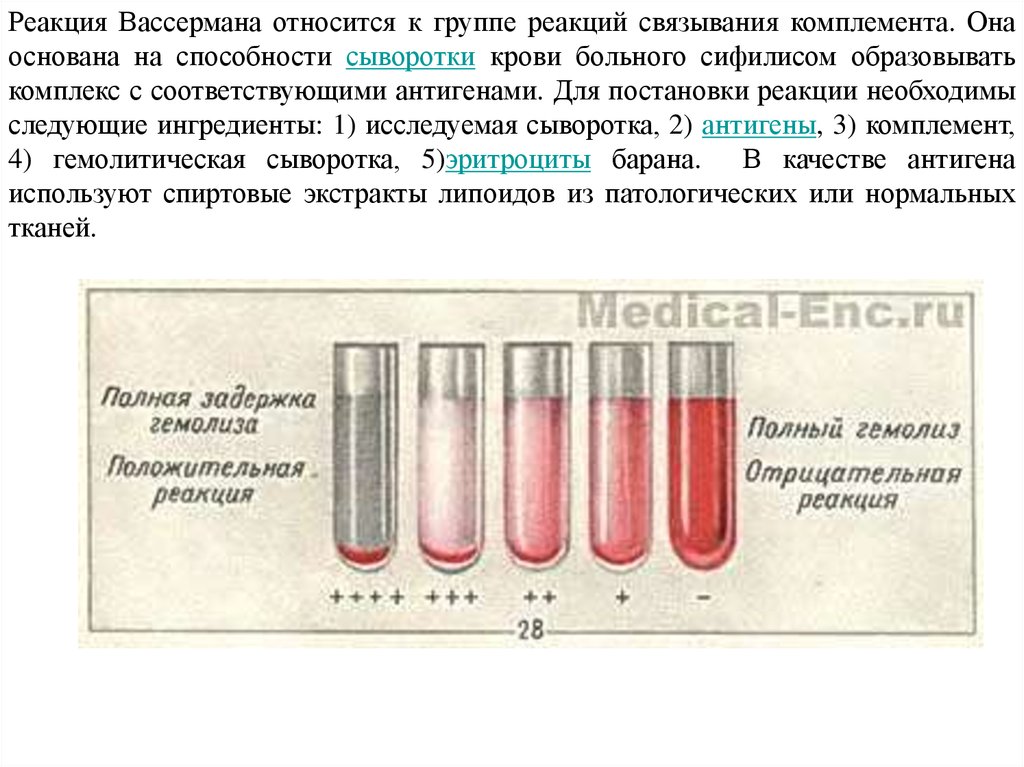

Реакция Вассермана относится к группе реакций связывания комплемента. Онаоснована на способности сыворотки крови больного сифилисом образовывать

комплекс с соответствующими антигенами. Для постановки реакции необходимы

следующие ингредиенты: 1) исследуемая сыворотка, 2) антигены, 3) комплемент,

4) гемолитическая сыворотка, 5)эритроциты барана. В качестве антигена

используют спиртовые экстракты липоидов из патологических или нормальных

тканей.

25.

Трепонемные тесты.Реакция иммунофлюоресценции (РИФ). Данный вид исследования выявляет

антитела, вырабатываемые иммунной системой инфицированного человека. Для

этого производится взаимодействие сыворотки крови пациента и специфического

препарата, содержащего антитела. После смешивания плазмы крови пациента и

реактива со специфическими антителами, меченными специальным

флюоресцирующим веществом, происходит их связывание. Исследование

производится посредством специального люминесцентного микроскопа.

Иммуноферментный анализ (ИФА). О данном анализе стоит рассказать

поподробнее. Так как он является основным при выявлении большинства

инфекционных

заболеваний.

Основан

метод

на

избирательной

высокоспецифичной реакции антиген – антитело. Одной из особенностей данного

анализа является то, что с его помощью можно выявить антитела различных

классов (IgA IgM IgG) . Так же важным является способность данного анализа

определять количество выявляемых антител. В итоге определение типа антител и

его количественной составляющей позволяет сделать ряд выводов о длительности

заболевания, динамике процесса, активности возбудителя и иммунной системы

пациента. В итоге данный анализ оказался незаменимым в деле диагностики

инфекционных заболеваний, а так же как контроль динамики заболевания на

фоне проводимого лечения.

26.

Реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). Данная реакция основывается наиммунологически индуцированном склеивании эритроцитов. Механизм данной

реакции заключается в том, что предварительно подготавливаются эритроциты,

на поверхности которых фиксированы белковые компоненты бледной трепонемы.

Потому, при смешивании с плазмой крови, содержащей антитела к трепонеме,

происходит склеивание эритроцитов – кровь из красной превращается в

зернистую. Положительной реакция гемагглютинации становится спустя 4

недели после инфицирования. После успешного лечения сифилиса данная

реакция в течение всей жизни может оставаться положительной.

medicine

medicine