Similar presentations:

Общественное здоровье: основные понятия, факторы риска. Показатели здоровья

1. «Общественное здоровье: основные понятия,факторы риска. Показатели здоровья»

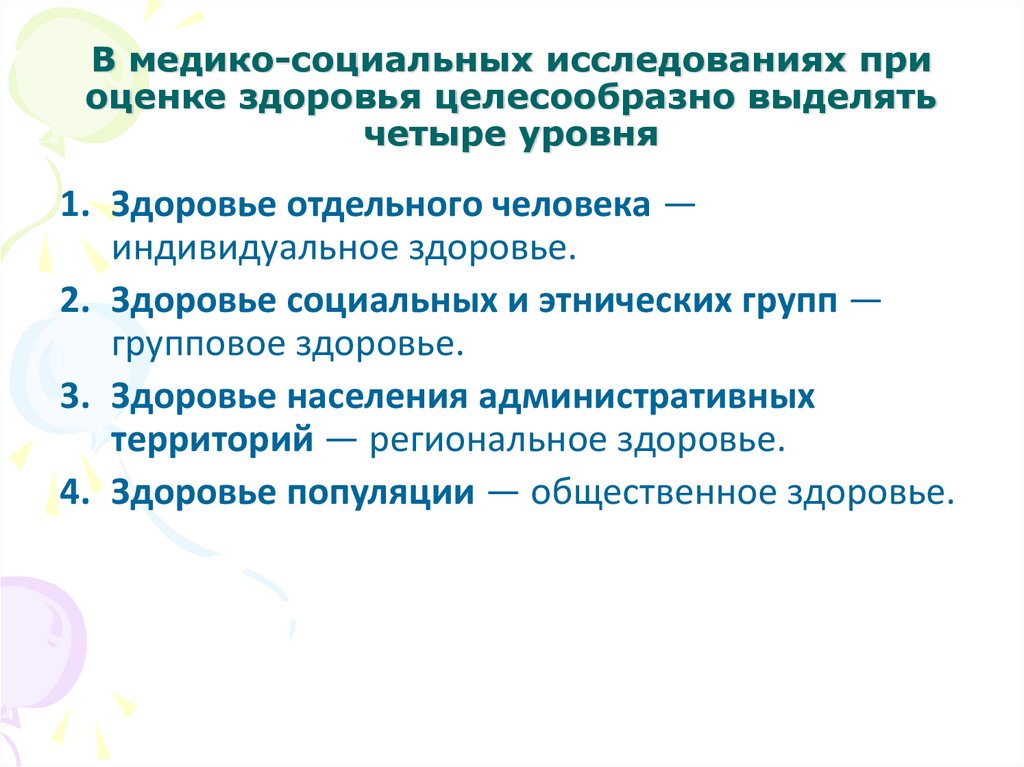

2. В медико-социальных исследованиях при оценке здоровья целесообразно выделять четыре уровня

1. Здоровье отдельного человека —индивидуальное здоровье.

2. Здоровье социальных и этнических групп —

групповое здоровье.

3. Здоровье населения административных

территорий — региональное здоровье.

4. Здоровье популяции — общественное здоровье.

3. Минздрав РФ предлагает следующие определения здоровья

Общественное здоровье — медикосоциальный ресурс и потенциалобщества, способствующий

обеспечению национальной

безопасности.

Общественное здоровье — это

здоровье населения, обусловленное

комплексным воздействием социальных

и биологических факторов окружающей

среды, оценивающее демографические

показатели и характеристики

физического развития, заболеваемости

и инвалидности в зависимости от

условий жизни

4.

Общественное здравоохранение — этодеятельность по организации общественных

условий с целью удовлетворения потребностей

общества в области охраны здоровья с

использованием последних достижений науки

и техники.

Общественное здоровье и здравоохранение

— это медицинская наука, изучающая

закономерности общественного здоровья,

воздействия социальных условий и факторов

внешней среды на здоровье населения с целью

разработки стратегии и тактики

здравоохранения, совершенствования

медицинской помощи населению.

5. Здоровье населения

медико-демографическая исоциальная категория,

отражающая физическое,

психическое, социальное

благополучие людей,

осуществляющих свою

жизнедеятельность в рамках

определенных социальных

общностей

6. Для оценки здоровья определенной группы людей или населения в целом принято использовать следующие группы индикаторов

• показатели медикодемографических процессов;• заболеваемости;

• инвалидности;

• физического здоровья

7. Для комплексной оценки здоровья отдельных пациентов населения выделяют пять групп здоровья

• I группа — здоровые;• II группа — здоровые лица, у которых отсутствует

какая-либо хроническая болезнь, но имеются различные

функциональные отклонения, снижение

иммунологической резистентности, частые острые

заболевания и др.;

• III группа — больные с длительно текущими

(хроническими) заболеваниями при сохраненных в

основном функциональных возможностях организма;

• IV группа — больные с длительно текущими

(хроническими) заболеваниями со снижением

функциональных возможностей организма;

• V группа — тяжелые больные, нуждающиеся в

соблюдении постельного режима

8. При изучении общественного здоровья факторы, его определяющие, обычно объединяют в следующие группы

1. Социально-экономические факторы (условия труда,жилищные условия, материальное благосостояние,

уровень и качество питания, отдых и т. д.).

2. Социально-биологические факторы (возраст, пол,

предрасположенность к наследственным заболеваниям и

т. д.).

3. Экологические и природно-климатические

факторы (загрязнение среды обитания, среднегодовая

температура, наличие экстремальных природноклиматических факторов и т. д.).

4. Организационные или медицинские факторы

(обеспеченность населения медицинской помощью,

качество медицинской помощи, доступность медикосоциальной помощи и т. д.

9. Показателями общественного здоровья для его оценки состояния являются

1) доступность первичной медикосанитарной помощи;2) уровень иммунизации населения

3) степень обследования населения;

4) состояние питания у детей;

5) уровень детской смертности;

6) средняя продолжительность;

7) гигиеническая грамотность населения;

8) соотношение различных факторов,

влияющих на здоровье

10. Согласно данным ВОЗ, соотношение условий, влияющих на здоровье

– условия и образ жизни и питания— 50%;

– генетика и наследственность —

20%;

– внешняя среда и природные

условия — 19%;

– здравоохранение — 11%

11. Определения понятий

Демография (демос — народ, графия —писать) — наука о населении в его

общественном развитии.

Медицинская демография —

дисциплина, изучающая взаимосвязь

воспроизводства населения с

социально-гигиеническими факторами и

разрабатывающая на этой основе

медико-социальные меры, которые

направлены на обеспечение

благоприятного развития

демографических процессов и

улучшение здоровья населения

12. Статика населения

это численность и состав населения наопределенный момент времени. Статика

изучается путем переписи населения —

сплошной учет — и выборочными

социально-демографическими

обследованиями. Состав населения

изучается по ряду признаков: пол,

возраст, социальные группы,

образование, семейное положение,

размещение и плотность населения

13. Тип структуры населения

• прогрессивный – население тех регионов, вкоторых доля детей от 0 до 14 лет превышает

долю лиц старше 50 лет;

• регрессивный - население тех регионов, в

которых доля детей от 0 до 14 лет меньше

доли лиц старше 50 лет;

• стационарный - население тех регионов, в

которых доля детей от 0 до 14 лет равна доле

лиц старше 50 лет.

14. Динамика населения

а) механическая динамика — это миграция, котораяизучается путем выявления показателей:

• число прибывших;

• миграционный прирост;

• коэффициент эффективной миграции.

Виды миграционных процессов:

• урбанизация — отток населения из села в город;

• маятниковая миграция — отъезд/возвращение;

• сезонная миграция — отъезд/возвращение, которые

связаны с сезоном

• временная миграция — работа вахтовым методом

б) естественная динамика — это рождаемость,

смертность и др.

15. Рождаемость

процесс возобновления новыхпоколений, в основе которого

лежат биологические факторы,

влияющие на способность

организма к воспроизводству. Все

дети с рождения до 1 мес.

регистрируются в органах ЗАГС.

Регистрация производится на

основе «Медицинского

свидетельства о рождении»

16. Факторы, влияющие на уровень рождаемости

• положение женщины в обществе;• социально-экономическое положение

семьи и страны;

• состояние системы охраны материнства

и детства;

• национальные и религиозные традиции.

17. Коэффициент плодовитости

показатель количества детей, родившихся уженщин детородного возраста (15–49 лет).

Живорождение — полное изгнание или

извлечение плода из организма матери вне

зависимости от срока беременности, если плод

дышит или проявляет другие признаки жизни

— сердцебиение, пульсация пуповины,

произвольное движение мускулатуры,

независимо оттого, перерезана ли пуповина и

отделилась ли плацента.

Мертворождение — смерть продукта зачатия

до его полного изгнания или извлечения из

организма матери, без признаков жизни.

18. Определение понятий

Естественный прирост населения— разность числа родившихся и

числа умерших за год в расчете на

общую численность населения.

Смертность — число умерших за

год. По случаю смерти выдается

«Врачебное (фельдшерское)

свидетельство о смерти», которое

регистрируется в ЗАГС в течение 3

дней.

19. Материнская смертность делится на две группы

– связанные с акушерскимипричинами (осложнения

беременности, роды, послеродовый

период, вмешательства, лечение);

– связанные косвенно с

акушерскими причинами

(существующая ранее болезнь или

возникшая в ходе беременности,

но не связанная с акушерскими

вмешательствами.

20. Детская смертность

1. Перинатальная смертность — «смерть вокруг родов»с 22 недель внутриутробного развития до полных 7

дней (168 часов) после родов.

Перинатальный период включает в себя три периода:

– антенатальный — с 22-й недели беременности до

родов;

– интранатальный — период родов;

– постнатальный — первые 168 часов жизни.

2. Младенческая смертность — это смертность детей на

1 году жизни:

– ранняя неонатальная — 1–2 недели жизни;

– поздняя неонатальная — 2–4 неделя жизни;

– постнеонатальная с 29 дня до 1 года жизни.

3. Смертность детей до 5 лет

4. Смертность детей 5–15 лет

21. Основные причины перинатальной смертности в России

• Асфиксия – 50%• Инфекция плода и новорожденного

– 19%

• Врожденные пороки развития –

15%

• Родовая травма – 10%

22. Демографические показатели необходимы для

– планирования системыздравоохранения;

– расчета потребности в поликлиниках и

стационарной помощи общей и

специализированной;

– определения необходимого объема

финансирования ЗО;

– расчета показателей, характеризующих

деятельность ЛПУ;

– организации противоэпидемической

работы.

23. Заболеваемость населения

Болезнь — нарушение равновесия вфизическом, психическом и социальном

состоянии человека, обусловленное срывом

адаптогенных механизмов под воздействием

эндогенных и экзогенных факторов.

Критерием оценки состояния здоровья населения

и показателем общественного здоровья

выступает заболеваемость населения.

Заболевание — расстройство здоровья

человека, нарушение нормальной

деятельности его организма. Понятие

«заболевание» шире понятия «болезнь».

Заболеваемость — распространенность

болезней среди населения или отдельных его

групп.

24. Виды заболеваемости

1. Заболеваемость по данным обращаемости вЛПУ.

1.1. Первичная — заболевания, впервые

выявленные.

1.2. Общая — первое обращение в текущем году

по поводу данного заболевания, хронические

заболевания учитываются только 1 раз в

году.

1.3. Накопленная — все хронические

заболевания:

а) заболеваемость по данным медицинских

осмотров — патологическая пораженность;

б) заболеваемость по данным о причинах смерти.

25.

2. По контингентам населения:а) профессиональная заболеваемость;

б) заболеваемость с временной утратой

трудоспособности;

в) заболеваемость беременных;

г) заболеваемость рожениц и родильниц;

д) заболеваемость детей, посещающих

ДДУ;

е) заболеваемость школьников;

ж) заболеваемость военнослужащих и т. д

26.

3. По возрасту:а) заболеваемость детей (новорожденных,

дошкольников, школьников);

б) заболеваемость подростков;

в) заболеваемость взрослых.

4. По классам, группам заболеваний,

нозологическим формам:

а) инфекционная заболеваемость;

б) заболеваемость важнейшими социально

значимыми и опасными заболеваниями;

в) онкологическая заболеваемость;

г) травматизм и т. д.

27. Основные источники получения информации о заболеваемости населения

• Регистрация случаев заболеваемостипри обращении населения за

медицинской помощью в организации

здравоохранения;

• Регистрация случаев заболеваемости

при проведении медицинских осмотров;

• Регистрация случаев заболеваемости и

причин смертности по данным патологоанатомического и судебно-медицинского

исследования.

28. Заболеваемость изучают по трем статистическим показателям

• первичная заболеваемость — впервыевыявленная в текущем году и нигде ранее не

учтенная заболеваемость;

• общая заболеваемость (болезненность,

распространенность) — совокупность и частота

всех имеющихся заболеваний, впервые

выявленных в данном году и

зарегистрированных в предыдущие годы, по

поводу которых больные вновь обратились в

текущем году;

• патологическая пораженность — частота

заболеваний, которая устанавливается на

медицинских осмотрах. Учитываются и

функциональные и морфологические

расстройства, которые могут привести к

болезни и др.

29.

Для получения полной информацииизучается

исчерпывающая(истинная)

заболеваемость, которая

определяется специальными

исследованиями с использованием

персонифицированной базы

данных(ПБД) «Здоровье

населения»

30. Классификация заболеваемости

1. Общая заболеваемость представлена обращаемостьюв медицинские учреждения, медосмотрами, причинами

смерти.

Медосмотры бывают:

а) предварительные — при поступлении на работу, учебу

с целью определения соответствия состояния здоровья

требованиям профессии, а также выявления

заболеваний, которые могут прогрессировать в условиях

работы с профессиональными вредностями

б) периодические — проводятся с целью динамического

наблюдения за состоянием здоровья работающих в

условиях воздействия профессиональных вредностей,

своевременного установления начальных признаков

профессионального заболевания, выявления общих

заболеваний препятствующих продолжению работы;

в) целевые (скрининговые) — выявление ранних форм

социально-значимых заболеваний.

31.

Скрининг — это массовое обследование населения и выявлениелиц с заболеваниями или начальными признаками

заболеваний. Основной целью скрининга является проведение

первичного отбора лиц, требующих углубленного

обследования, консультации узких специалистов,

формирование групп повышенного риска заболевания

определенной патологией.

2. Инфекционная заболеваемость.

Группы:

– карантинные — чума, холера, оспа и др.;

– важнейшие неэпидемические — сифилис, туберкулез,

грибковые заболевания;

– неэпидемические — грипп, ОРВИ;

– эпидемическая — брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия.

Сведения обо всех инфекционных заболеваниях должны быть

сообщены в ЦСЭН. Для каждой группы данного вида

заболеваемости есть своя документация и комплекс мер по

борьбе с ними.

32.

3. Госпитализированная заболеваемость —характеристика тяжкой патологии, учет — карта

выбывшего из стационара, показатели: частота

госпитализаций, средняя длительность лечения,

сезонность госпитализации.

4. Заболеваемость с временной утратой

трудоспособности —распространяется на работающее

население. Учет — по листкам нетрудоспособности и

талонам амбулаторного больного. Показатели: число

случаев, число дней ВУТ (временной утраты

трудоспособности), средняя продолжительность одного

случая.

5. Важнейшие болезни — сердечно-сосудистые

заболевания, злокачественные новообразования,

травмы, психические расстройства.

33. Инвалидность

На основе оценки ограниченийжизнедеятельности, вызванных

расстройствами функций организма медикосоциальная комиссия(МСЭК) определяет

потребности человека в мерах социальной

защиты, включая реабилитацию.

Освидетельствование ведется по Акту

освидетельствования или Статистическому

талону к акту. Талон содержит 17 вопросов

(пунктов), в том числе: пол, возраст,

социальная категория, диагноз,

трудоустройство, должность, причины и

группы инвалидности и др.

Экспертиза исследует трудоспособность человека

с целью определения степени и длительности

его нетрудоспособности, что и определяет

лечение и режим.

34.

Нетрудоспособность может быть:– временная;

– стойкая (инвалидность).

Инвалид — лат. слабый, немощный.

Инвалидность — стойкое длительное нарушение

трудоспособности, либо ее значительное ограничение,

вызванное хроническим заболеванием, травмой или

патологическим состоянием. Понятие «инвалидность»

носит медицинский, социальный и юридический

характер, так как назначаются различные виды

государственного социального обеспечения (пенсии,

трудоустройство, профессиональное обучение,

протезирование и др.), гарантированного государством,

изменяются условия и характер труда до полного

прекращения работы.

35. Инвалидность среди населения характеризуется следующими показателями

– абсолютное число инвалидов, состоящих на учете ворганах социальной защиты населения;

– абсолютное число детей-инвалидов (до 18 лет),

получающих социальные пенсии;

– распространенность инвалидности среди населения —

число инвалидов на 10 000 населения;

– распространенность инвалидности среди детей — число

детей-инвалидов на 10 000 детей;

– структура инвалидности: по возрасту; по причинам

инвалидности; по группам инвалидности; по классам

заболеваний;

– первичный выход на инвалидность, или численность лиц,

впервые признанных инвалидами, на 10 000 населения

(или на10 000 работающих.

36. По степени тяжести выделяют три группы инвалидности

• 1 гр. — стойкие и тяжелые нарушения функцийорганизма, полная утрата трудоспособности,

необходимость посторонней помощи, ухода или

надзора;

• 2 гр. — значительно выраженные

функциональные нарушения, полная

длительная нетрудоспособность, частичная

потребность в посторонней помощи;

• 3 гр. — значительное снижение

трудоспособности вследствие хронических

заболеваний или анатомических дефектов,

необходимость изменения условий труда и

профессии, не допуск к работе по

эпидемическим показаниям (туберкулез),

полное самообслуживание.

37.

По происхождению инвалиды бывают:– с детства;

– труда;

– войны.

В зависимости от причин, повлекших

инвалидность, и от степени ее тяжести

законодательно устанавливается размер

пенсии, объем и характер других видов

помощи.

На основании статистической обработки

рассчитываются показатели

инвалидности.

38. Реабилитация

это процесс и система медицинских,психологических, педагогических,

социально-экономических

мероприятий, направленных на

устранение или максимально

полную компенсацию нарушенных

функций и адаптацию человека.

Индивидуальные программы

реабилитации разрабатываются

МСЭК.

39. Виды реабилитации

Медицинская — восстановительное лечение набазе стационаров, поликлиник, санаториев,

реабилитационных центров.

Социально-бытовая — развитие навыков

самообслуживания.

Профессиональная производственная —

подготовка к конкретной трудовой

деятельности.

Психологическая — изучение социальных и

психологических особенностей личности

пациента, его отношения к болезни и

возможности рационального использования

остаточной трудоспособности.

40. Принципы реабилитации

– биологический — организм человекаприспосабливается благодаря компенсаторновосстановительным процессам к новым

условиям жизни и трудовой деятельности;

– морально-этический — помощь страдающему

должна быть оказана;

– социально-экономический — обществу

полезен и выгоден любой труд, а также опыт и

знания любого человека;

– психологический — использование и

удовлетворение свойства человеческой

личности — чувства полезности (ценности);

– медицинский — современная медицина

разрабатывает новые методики для

реабилитации.

41. Физическое здоровье

интегральный показательжизнедеятельности индивидуумов,

характеризующийся таким уровнем

их адаптационных возможностей,

при которых обеспечивается

сохранение основных параметров

гомеостаза в условиях воздействия

факторов окружающей среды.

42. Гомеостаз

способность организма поддерживатьотносительное постоянство внутренней среды

(крови, лимфы, межклеточной жидкости) и

устойчивость основных физиологических

функций (кровообращения, дыхания, обмена

веществ и др.) в пределах, обеспечивающих

его нормальную жизнедеятельность.

Уровень физического здоровья населения во

многом говорит о социальном благополучии в

обществе. Под влиянием длительно

действующих неблагополучных факторов

уровень физического здоровья снижается, и

наоборот, улучшение условий, нормализация

образа жизни способствуют повышению уровня

физического здоровья.

43. Факторы, влияющие на физическое развитие

– социально-биологические;– медико-социальные;

– экономико-географические;

– национальные;

– организационные;

– природно-климатические.

44. Методы изучения физического развития

1. Антропоскопические — описание тела вцелом и его отдельных частей,

развития жирового слоя, мускулатуры,

волосяного и кожного покрова и т. д.

2. Антропометрические — измерение

размеров тела и его отдельных частей

(скелета человека, черепа).

3. Антропофизиометрия — определение

физиологического состояния (индекс

массы тела) и функциональных

возможностей организма (ЖЕЛ,

мышечная сила кисти рук, и др.)

45. С физическим развитием населения связаны такие медико-социальные проблемы

Ожирение — избыточное отложение жировойткани в организме. Ожирение может быть:

– самостоятельным заболеванием — первичное

ожирение (алиментарно-экзогенное);

– вторичным (поражением ЦНС и эндокринной

системы).

Алиментарная дистрофия — заболевание,

характеризующееся продолжительным

недоеданием, голоданием, прогрессирующим

исхуданием, расстройством всех видов обмена,

дистрофией тканей и органов с нарушением их

функций.

46.

Акселерация — это ускорение физическогоразвития детей по сравнению с

предшествующими поколениями.

Предполагается, что акселерация связана с:

– увеличением потребления животных белков и

жиров, витаминов, концентратов для

вскармливания грудных детей;

– более интенсивной инсоляцией;

– урбанизацией, т. е. ускорением темпов

городской жизни, которые возбуждают ЦНС и

активизируют ее гонадотропные функции;

– генетическим эффектом (постоянное

смешивание населения, гетеролокальные

(смешанные) браки и др.).

Ретардация — замедление физического

развития.

47. Множество проблем у здравоохранения связано с акселерацией

– раннее начало половой зрелости;– рост числа «юных» матерей;

– рост числа абортов у

несовершеннолетних.

48. Качество жизни, связанное со здоровьем

Качество жизни отражает уровенькомфортности и базируется на

таких компонентах, как:

– условия жизни;

– образ жизни;

– удовлетворенность условиями и

образом жизни.

49. Самый эффективный метод оценки качества жизни

социологический опрос населения путемполучения стандартных ответов на

стандартные вопросы.

Для этого применяют следующие опросники

(анкеты).

Общие — для оценки качества жизни населения

в целом.

Специальные — для оценки качества жизни при

конкретных заболеваниях.

Достоверность этого метода зависит от

правильности заполнения этих анкет

пациентами и правильной интерпретации

полученных данных.

medicine

medicine