Similar presentations:

Кровотечения. Лекция № 4

1.

ЛЕКЦИЯ № 4ТЕМА:

КРОВОТЕЧЕНИЯ

PRESENTATION NAME

И МЕТОДЫ ЕГО

ОСТАНОВКИ

Company Name

2.

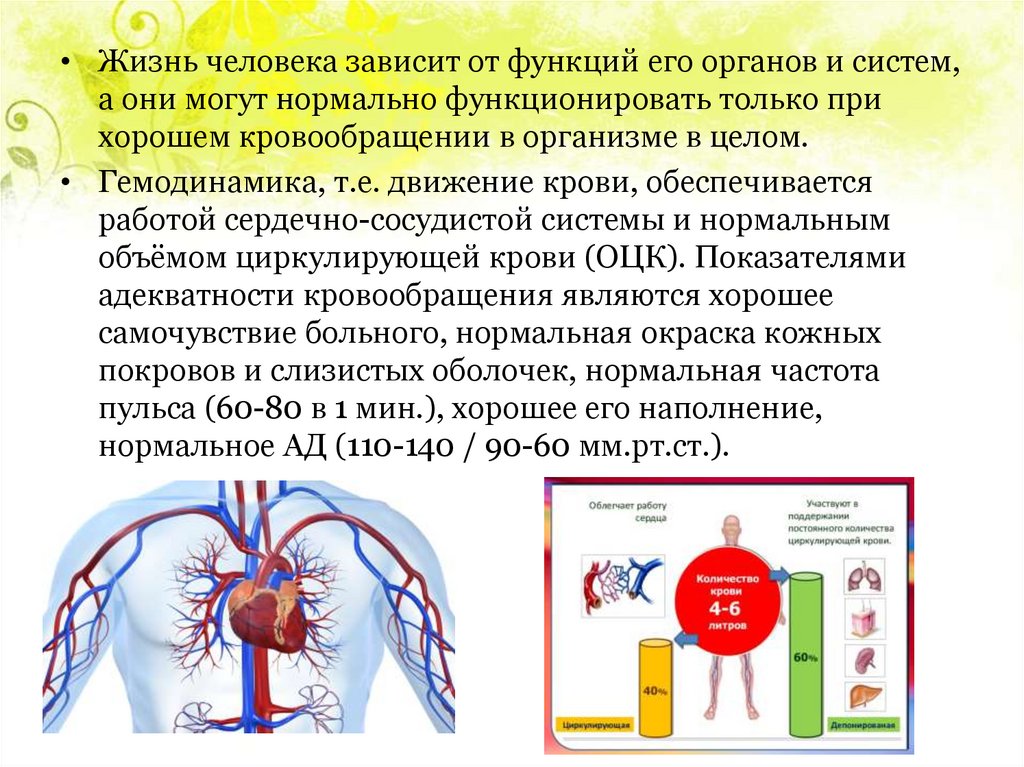

• Жизнь человека зависит от функций его органов и систем,а они могут нормально функционировать только при

хорошем кровообращении в организме в целом.

• Гемодинамика, т.е. движение крови, обеспечивается

работой сердечно-сосудистой системы и нормальным

объёмом циркулирующей крови (ОЦК). Показателями

адекватности кровообращения являются хорошее

самочувствие больного, нормальная окраска кожных

покровов и слизистых оболочек, нормальная частота

пульса (60-80 в 1 мин.), хорошее его наполнение,

нормальное АД (110-140 / 90-60 мм.рт.ст.).

3.

• Одна из главных причин, приводящих к нарушениюкровообращения, это уменьшение объёма

циркулирующей крови. В кровеносном русле человека

в зависимости от его массы тела и возраста

циркулирует определённое количество крови (в

среднем от 2,5 до 5500 л). Приблизительно ОЦК

определяют по формуле: ОЦК = масса тела × 50.

• Значительное изменение ОЦК опасно для жизни.

Чаще всего снижение наблюдается при

кровотечениях.

4.

Кровотечение истечение крови изпросвета кровеносного

сосуда во внешнюю

среду, ткани или

полости организма в

результате его

повреждения или

нарушения

проницаемости его

стенки.

5.

Собственнокровотечение – кровь активно

поступает из сосуда (сосудов) во внешнюю среду,

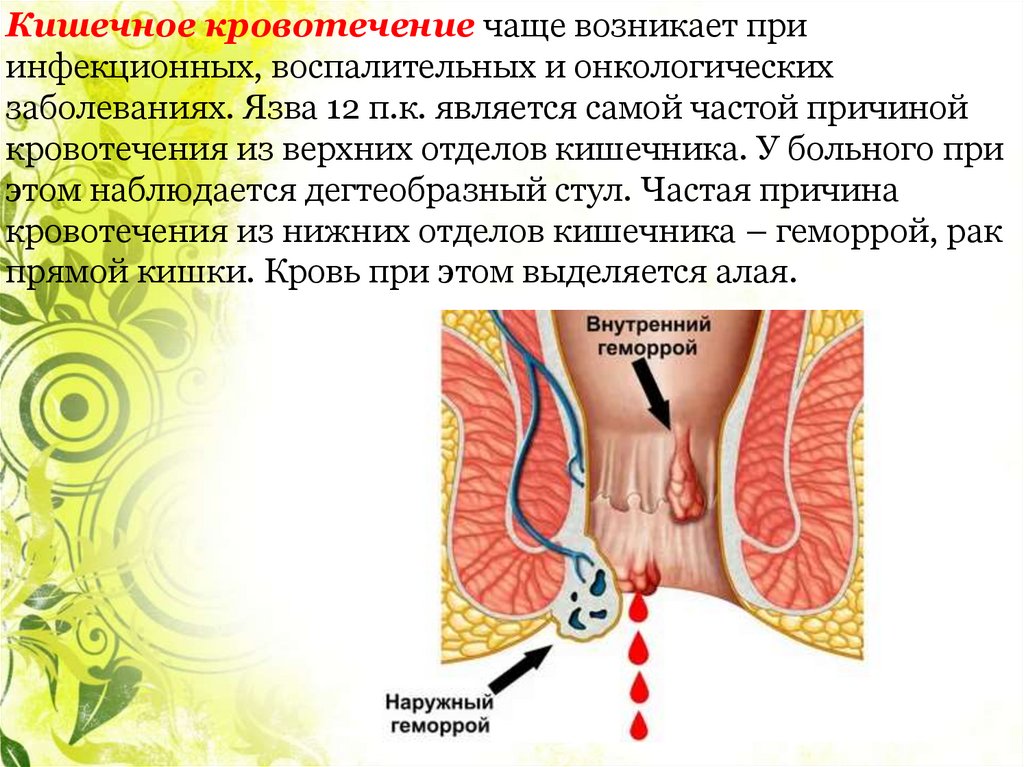

полый орган, полости организма.

Кровоизлияние – кровь, выходя из просвета

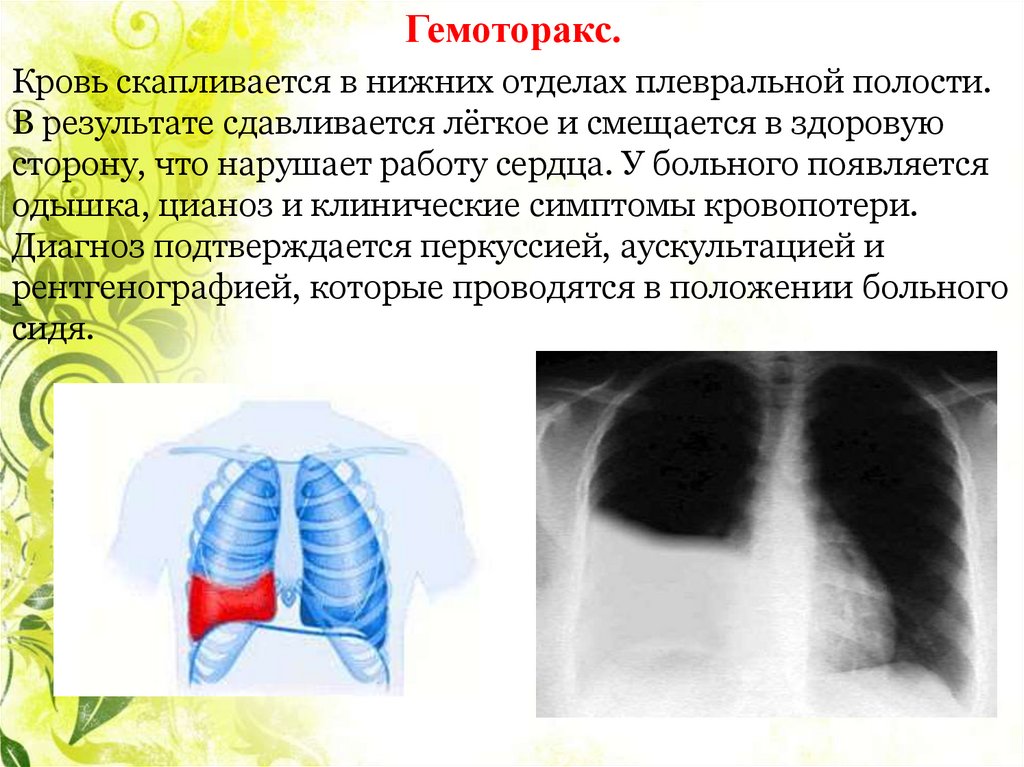

сосуда, пропитывает (имбибирует) окружающие

ткани.

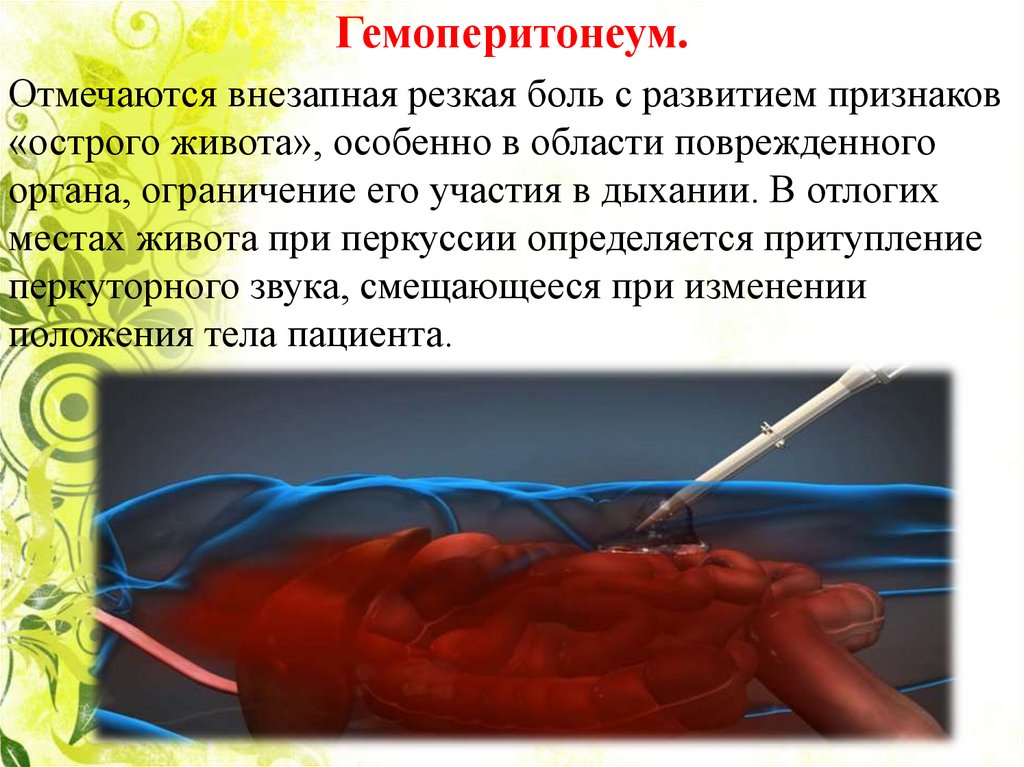

Гематома

– излившаяся кровь

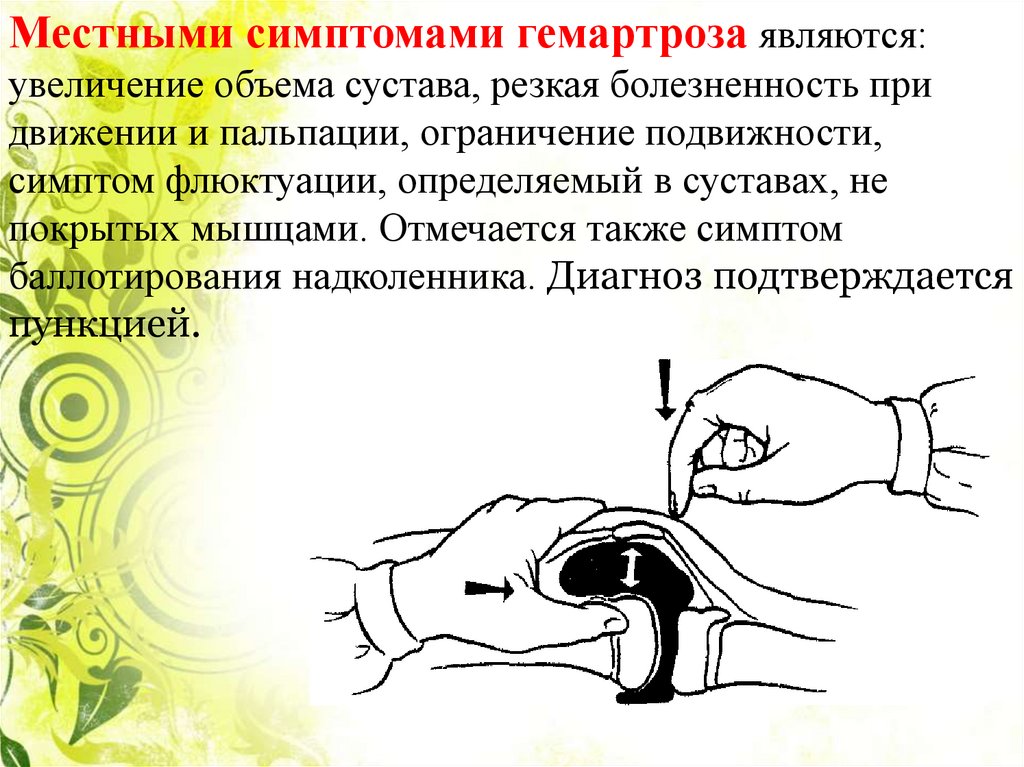

вызывает

расслоение тканей, раздвигание органов, в

результате

чего

образуется

искусственная

полость, заполненная кровью.

6.

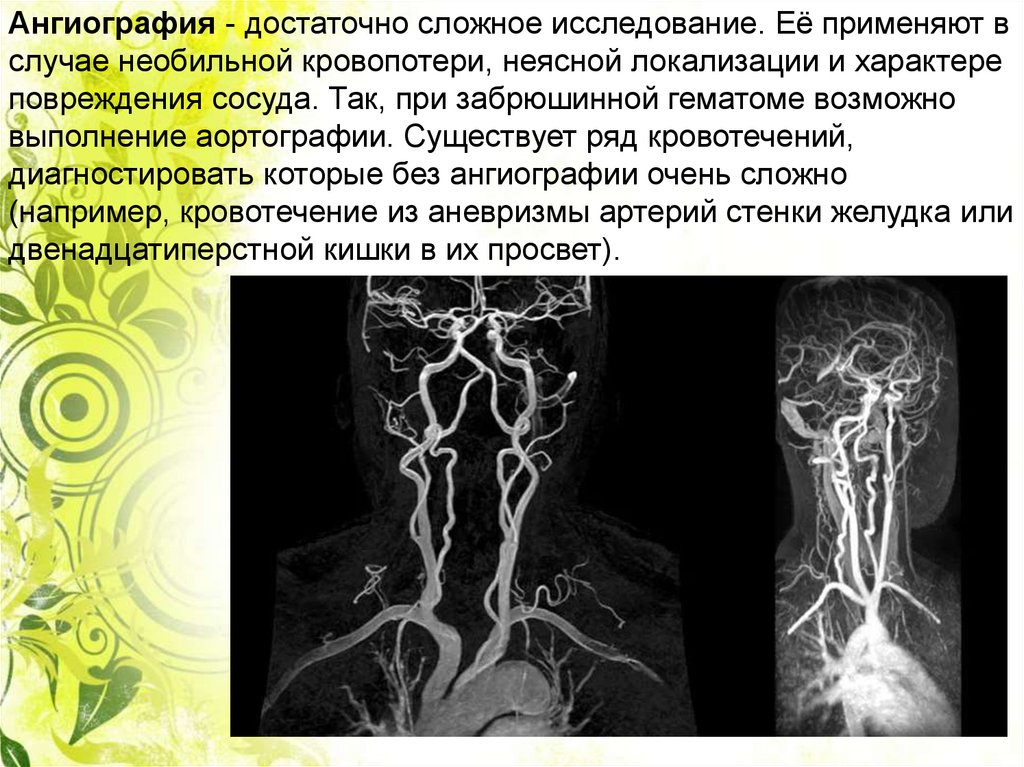

Причины кровотечений1. Механические повреждения стенки сосуда (травма: укол,

разрез, отрыв, размозжение и т. п.)

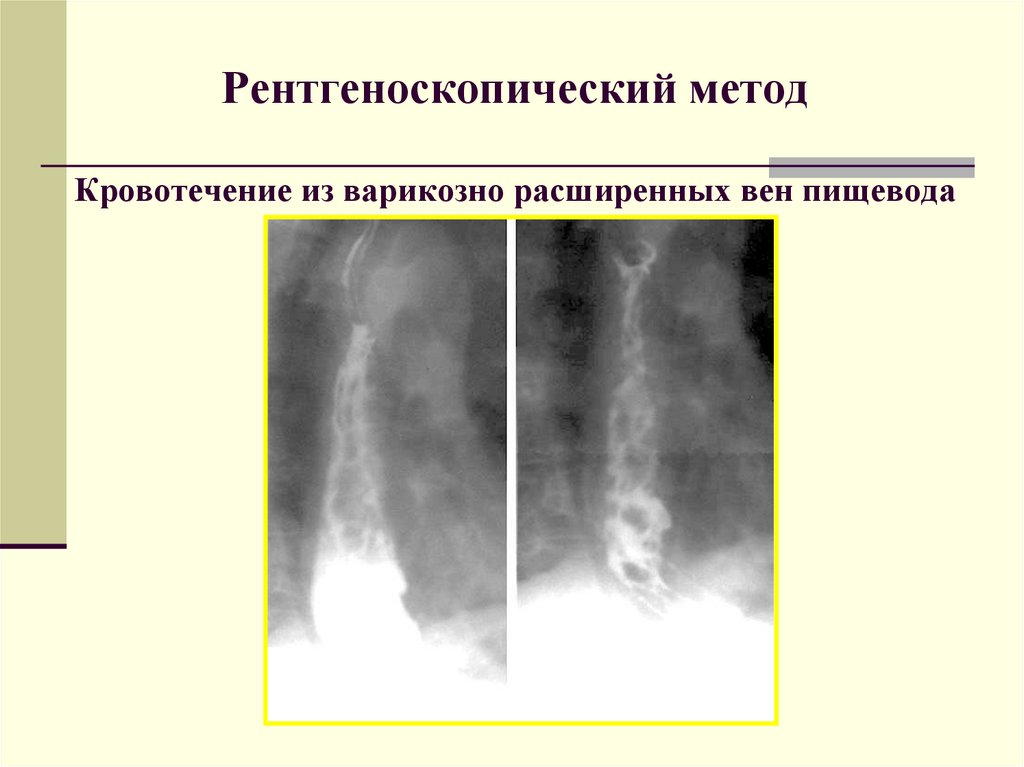

2. Патологические изменения сосудистой стенки (гнойное

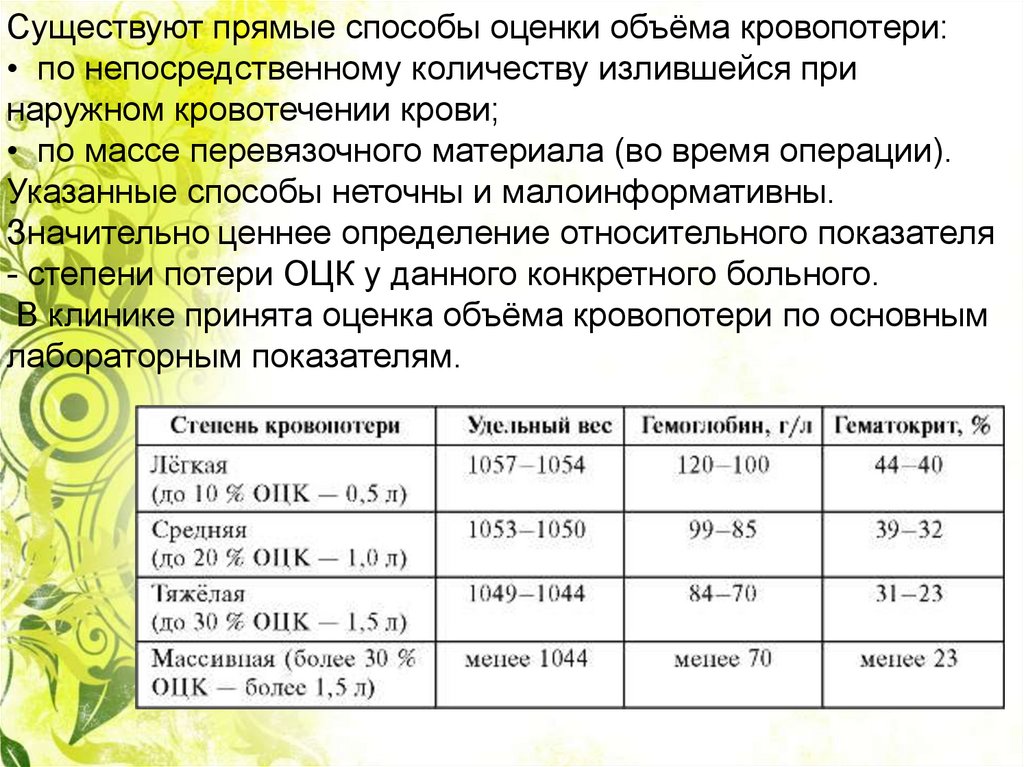

расплавление (аррозия), некроз, атеросклероз, распаде опухоли,

ферментативном перитоните.

3. Нарушение проницаемости сосудистой стенки и изменение

состава крови (гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура,

декомпенсированный травматический шок, при интоксикациях,

авитаминозе, сепсисе).

7.

Анатомическая классификация:• Артериальное кровотечение – кровь истекает

быстро, под давлением, часто пульсирующей

струей, ярко-алого цвета, При повреждении

крупных артерий очень быстро наступает смерть

вследствие большой кровопотери, несовместимой с

жизнью.

8.

Анатомическая классификация:• Венозное – постоянное истечение крови вишневого

цвета. Скорость кровопотери ниже, чем при

артериальном кровотечении. Опасно воздушной

эмболией, т.е. попаданием воздуха в просвет

повреждённой вены (часто происходит при

повреждении крупных вен шеи). Угрожающий жизни

характер составляют ранения крупных

магистральных вен грудной и брюшной полостей

(особенно полых и воротной вен).

9.

Анатомическая классификация:.• Смешанное – артерио-венозное кровотечение,

возникающее при одновременном повреждении

артерии и вены.

• Капиллярное – Кровотечение смешанного

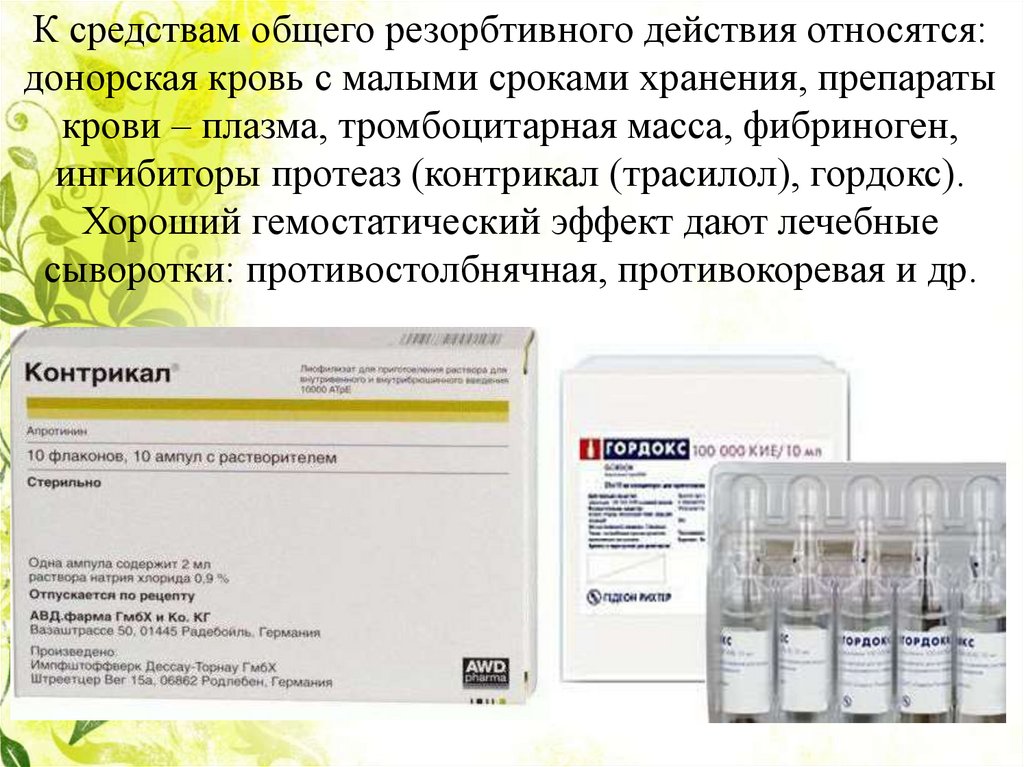

характера, обусловленное повреждением

капилляров, мелких артерий и вен. При этом, как

правило, вся раневая поверхность после

просушивания вновь покрывается кровью. Такое

кровотечение обычно бывает менее массивным,

чем при повреждении более крупных сосудов.

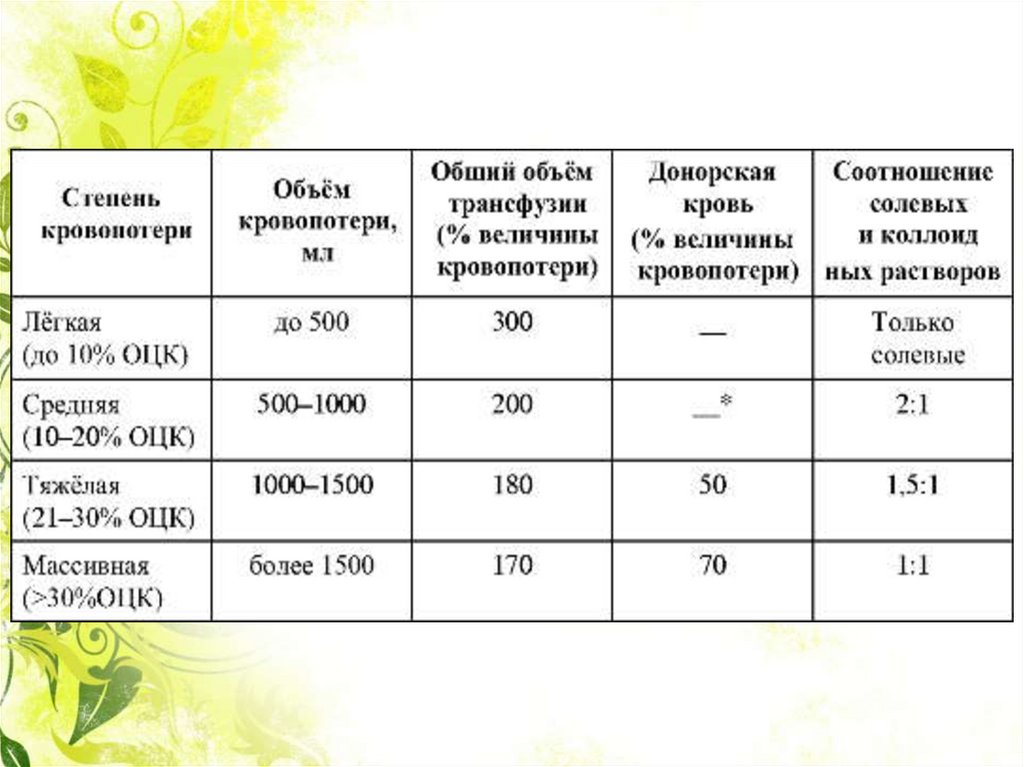

10.

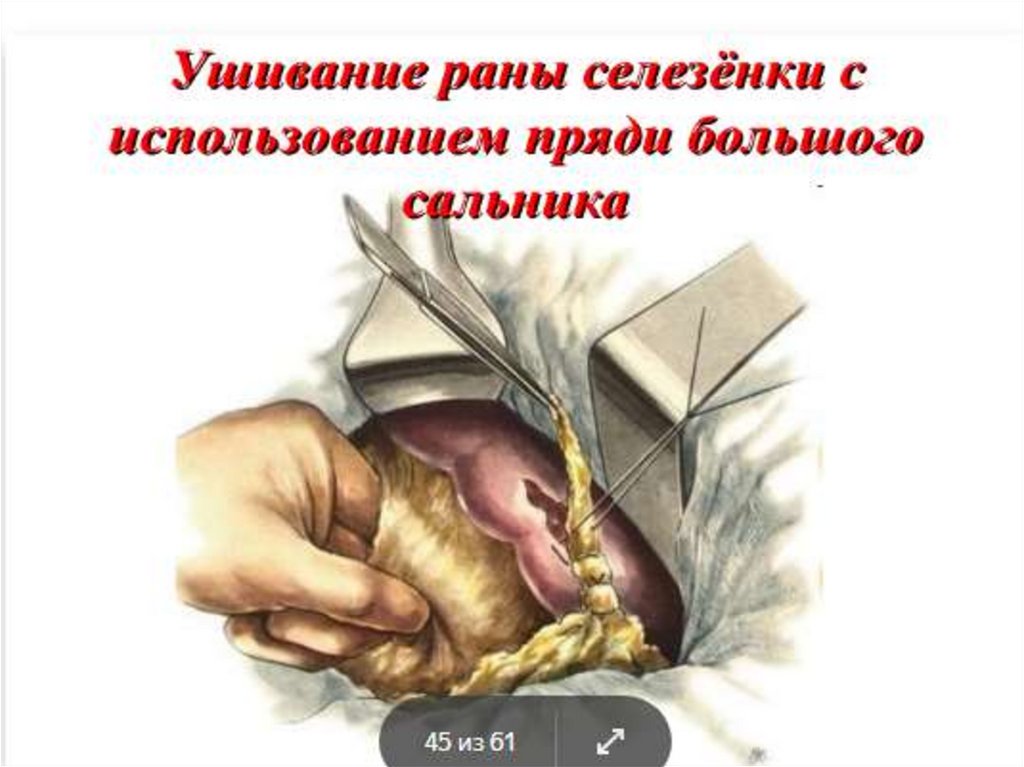

Анатомическая классификация:.Паренхиматозное – возникает при повреждении

паренхиматозных органов: печени, селезенки, почек, легких.

Эти органы имеют свои особенности, из-за которых

паренхиматозное кровотечение само не останавливается и

требует обязательного оперативного вмешательства. Эти

органы имеют очень разветвлённую сеть артериальных и

венозных сосудов и капилляров. Ткань паренхиматозных

органов содержит антикоагулянты, с которыми смешивается

вытекающая кровь, следовательно, нарушается

тромбообразование.

11.

По отношению к внешнейсреде

По этому признаку все

кровотечения делят на два

основных вида: наружное и

внутреннее.

• В тех случаях, когда кровь из

раны вытекает наружу, во

внешнюю среду, говорят

о наружном кровотечении. Такие

кровотечения очевидны, их

быстро диагностируют. К

наружным также относят

кровотечение по дренажу из

послеоперационной раны.

12.

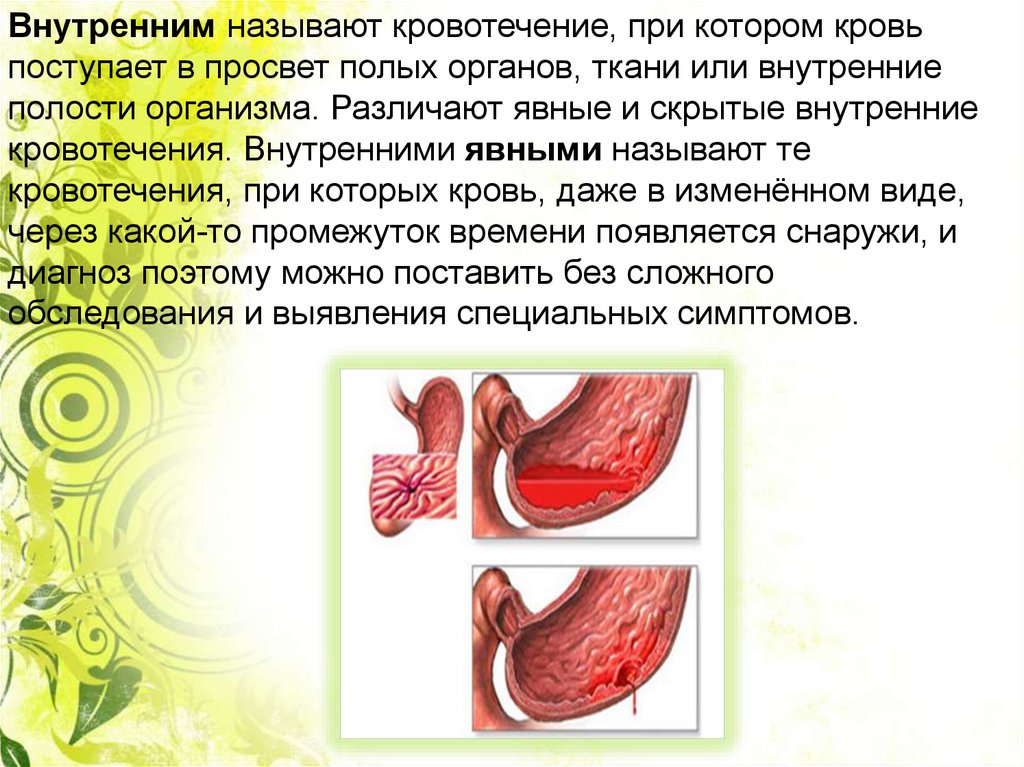

Внутренним называют кровотечение, при котором кровьпоступает в просвет полых органов, ткани или внутренние

полости организма. Различают явные и скрытые внутренние

кровотечения. Внутренними явными называют те

кровотечения, при которых кровь, даже в изменённом виде,

через какой-то промежуток времени появляется снаружи, и

диагноз поэтому можно поставить без сложного

обследования и выявления специальных симптомов.

13.

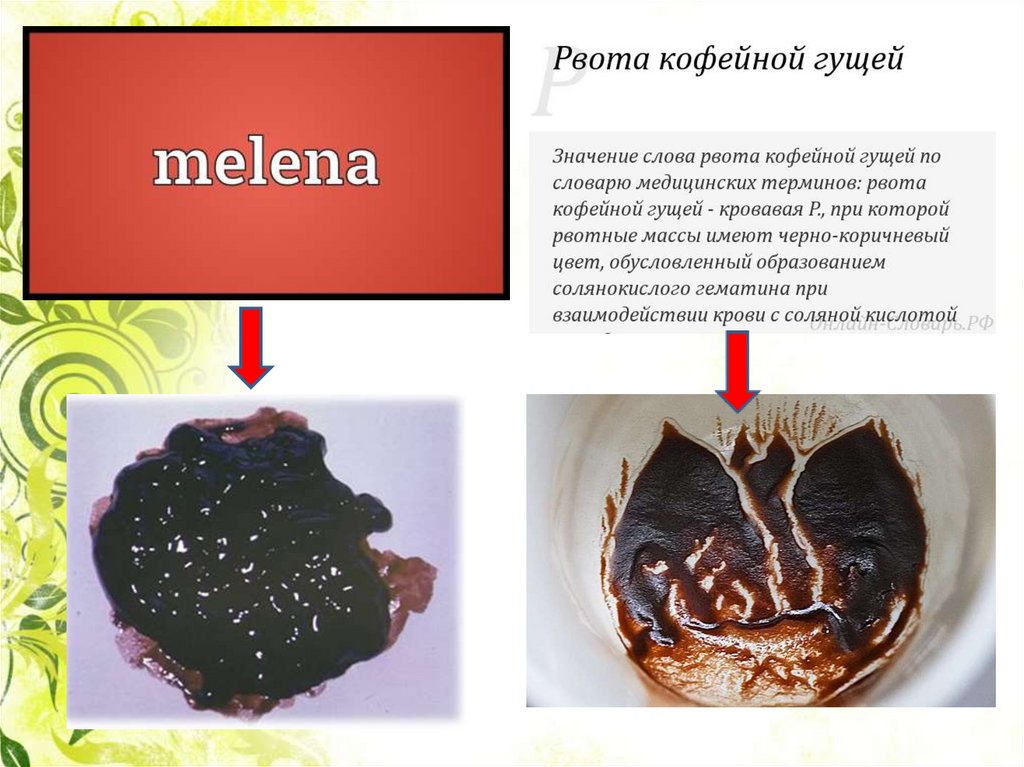

Так, например, при кровотечении из язвы желудка кровьпоступает в его просвет, а при достаточном её накоплении

возникает рвота. Кровь в желудке при контакте с соляной

кислотой меняет свой цвет и консистенцию - возникает так

называемая рвота по типу «кофейной гущи». Если же

кровотечение не массивное или язва расположена в

двенадцатиперстной кишке, кровь проходит естественный

для кишечного содержимого путь и выходит через задний

проход в виде кала чёрного цвета (melena).

14.

15.

При скрытых внутренних кровотечениях кровь поступает вразличные полости и потому не видна. Истечение крови в

брюшную полость называют haemoperitoneum, в грудную haemothorax, в полость перикарда - haemopericardium, в

полость сустава - haemartrosis. Диагностика скрытых

кровотечений затруднительна. При этом определяют местные

и общие симптомы, используют специальные методы

диагностики.

16.

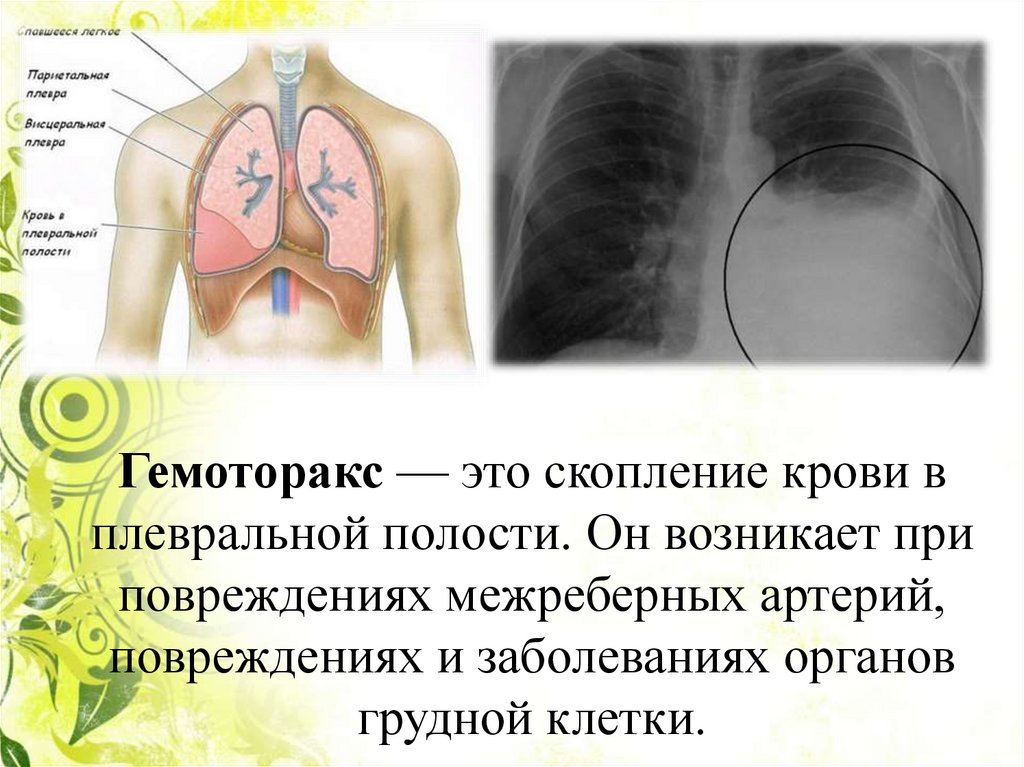

Гемоторакс — это скопление крови вплевральной полости. Он возникает при

повреждениях межреберных артерий,

повреждениях и заболеваниях органов

грудной клетки.

17.

Гемоперикардиум — скопление кровив полости перикарда возникает при

ранениях и закрытых повреждениях

сердца и перикарда.

18.

Гемоперитонеум — этоскопление крови в полости

брюшины.

19.

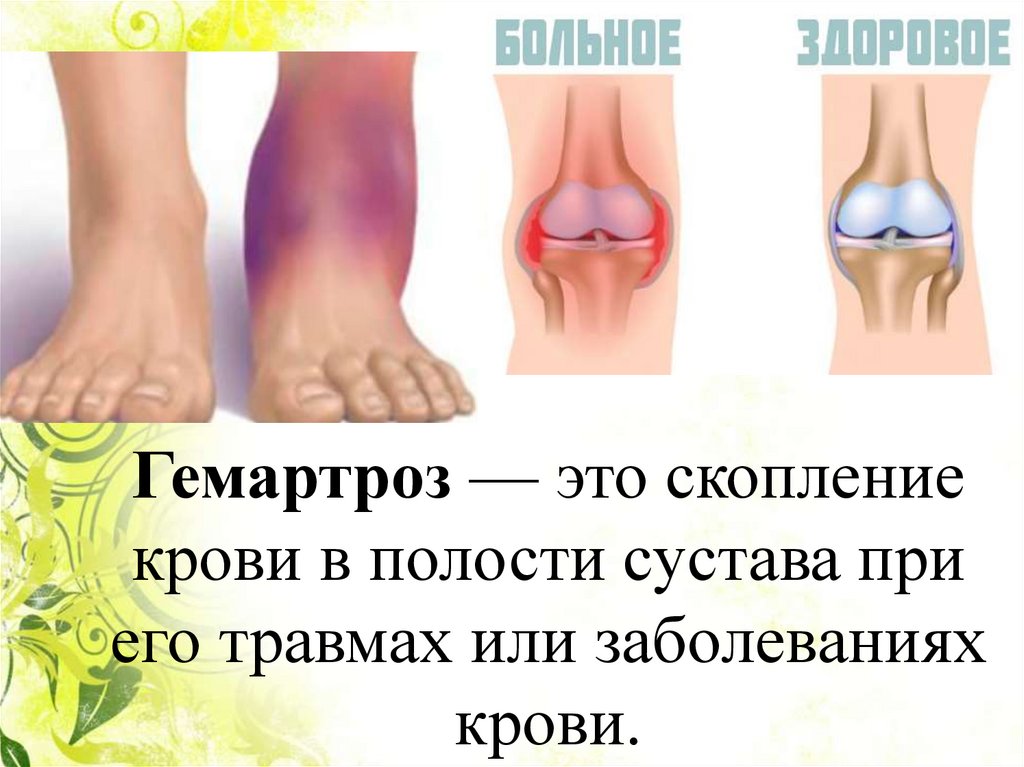

Гемартроз — это скоплениекрови в полости сустава при

его травмах или заболеваниях

крови.

20.

Гематомы — этоскопление крови в

мягких тканях

(забрюшинная,

межмышечная,

подкожная,

внутричерепная

гематома и др.).

21.

Смешанное кровотечение.Такое кровотечение сочетает в себе признаки наружного и

внутреннего.

Обычно

оно

наблюдается

при

огнестрельных и ножевых ранениях. При этом часто

возникает несоответствие интенсивности наружного и

внутреннего кровотечений. При слабом наружном

кровотечении может быть значительное внутреннее

кровотечение.

22.

Классификация по времени возникновениякровотечения

По времени возникновения кровотечения могут быть

первичными и вторичными.

• Возникновение первичного кровотечения связано с

непосредственным повреждением сосуда во время травмы.

Проявляется оно сразу или в первые часы после

повреждения.

23.

Классификация по времени возникновениякровотечения

• Вторичные кровотечения бывают ранними (обычно от нескольких

часов до 4-5 сут после повреждения) и поздними (более 4-5 сут после

повреждения).

• Существуют две основные причины развития ранних вторичных

кровотечений: соскальзывание с сосуда лигатуры, наложенной при

остановке первичного кровотечения; Причиной может быть повышение

АД и выталкивание тромба струёй крови.

• Поздние вторичные, или аррозивные, кровотечения связаны с

деструкцией сосудистой стенки в результате развития в ране

инфекционного процесса.

24.

По течению• Все кровотечения могут быть острыми или

хроническими. При остром кровотечении

истечение крови возникает в короткий промежуток

времени, а при хроническом - происходит

постепенно, малыми порциями, иногда в течение

многих суток наблюдают незначительное,

периодическое выделение крови. Хроническое

кровотечение может быть при язве желудка и

двенадцатиперстной кишки, злокачественных

опухолях, геморрое, фибромиоме матки и др.

25.

По степени тяжести кровопотериСуществуют различные классификации степени

тяжести кровопотери. Удобно выделять четыре

степени тяжести кровопотери:

• лёгкая степень - потеря до 10% ОЦК (до 500

мл);

• средняя степень - потеря 10-20% ОЦК (5001000 мл);

• тяжёлая степень - потеря 21-30% ОЦК (10001500 мл);

• массивная кровопотеря - потеря более 30%

ОЦК (более 1500 мл). Определение степени

тяжести кровопотери крайне важно для решения

вопроса о выборе тактики лечения.

26.

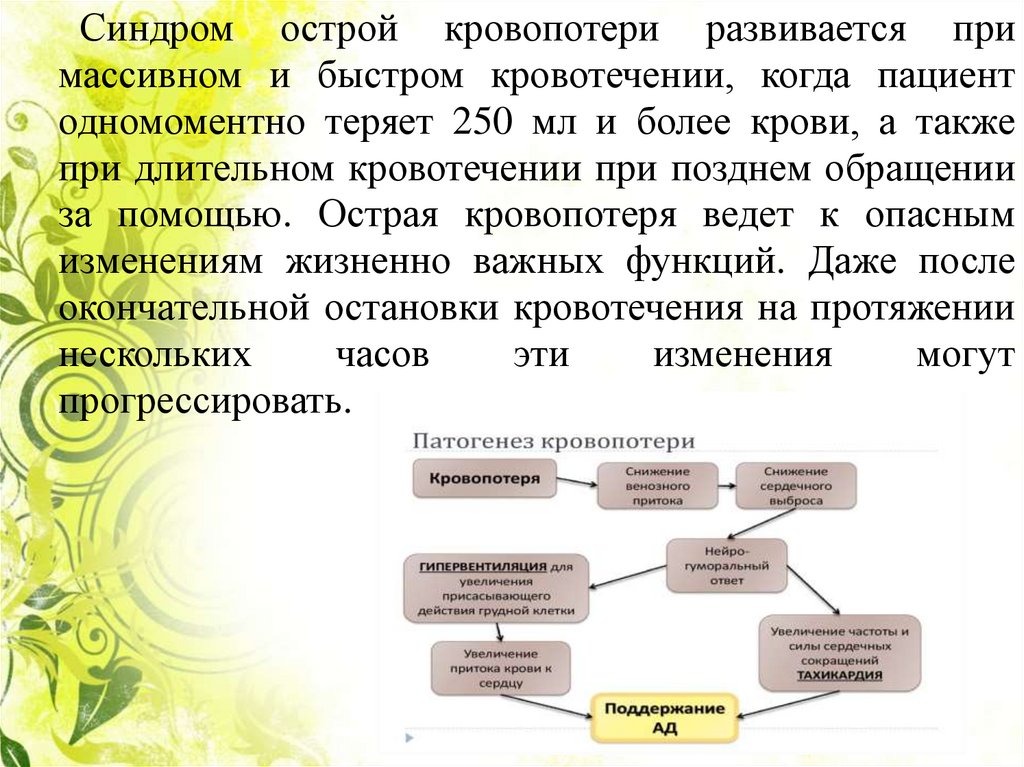

Синдром острой кровопотери развивается примассивном и быстром кровотечении, когда пациент

одномоментно теряет 250 мл и более крови, а также

при длительном кровотечении при позднем обращении

за помощью. Острая кровопотеря ведет к опасным

изменениям жизненно важных функций. Даже после

окончательной остановки кровотечения на протяжении

нескольких

часов

эти

изменения

могут

прогрессировать.

27.

28.

29.

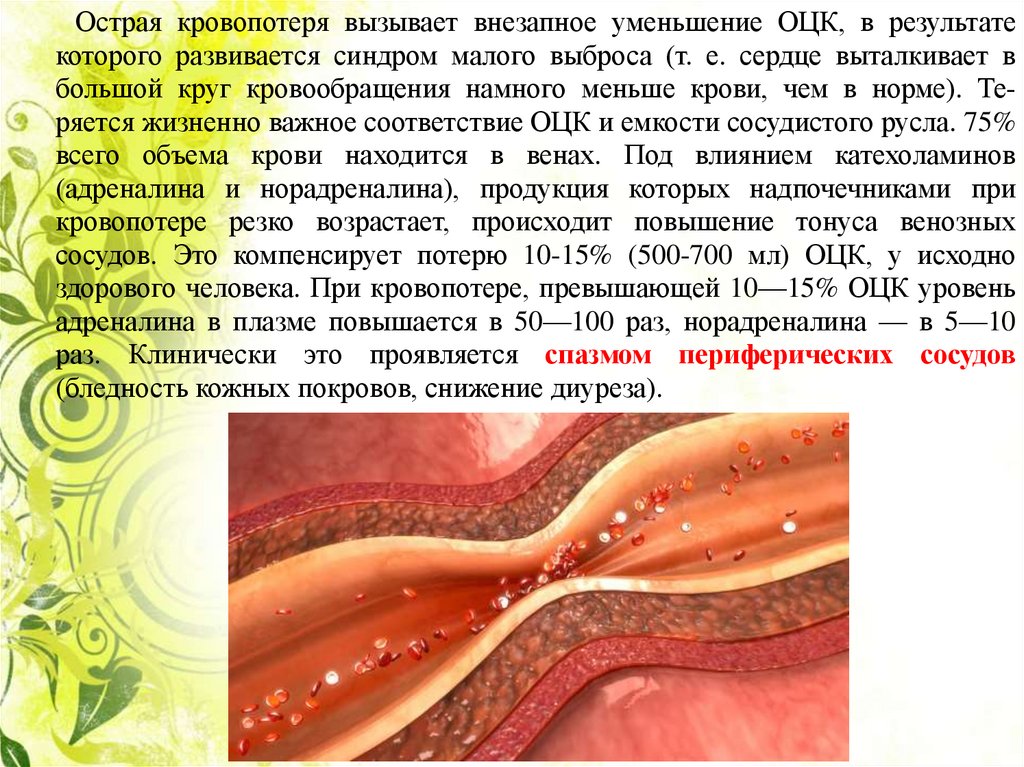

Острая кровопотеря вызывает внезапное уменьшение ОЦК, в результатекоторого развивается синдром малого выброса (т. е. сердце выталкивает в

большой круг кровообращения намного меньше крови, чем в норме). Теряется жизненно важное соответствие ОЦК и емкости сосудистого русла. 75%

всего объема крови находится в венах. Под влиянием катехоламинов

(адреналина и норадреналина), продукция которых надпочечниками при

кровопотере резко возрастает, происходит повышение тонуса венозных

сосудов. Это компенсирует потерю 10-15% (500-700 мл) ОЦК, у исходно

здорового человека. При кровопотере, превышающей 10—15% ОЦК уровень

адреналина в плазме повышается в 50—100 раз, норадреналина — в 5—10

раз. Клинически это проявляется спазмом периферических сосудов

(бледность кожных покровов, снижение диуреза).

30.

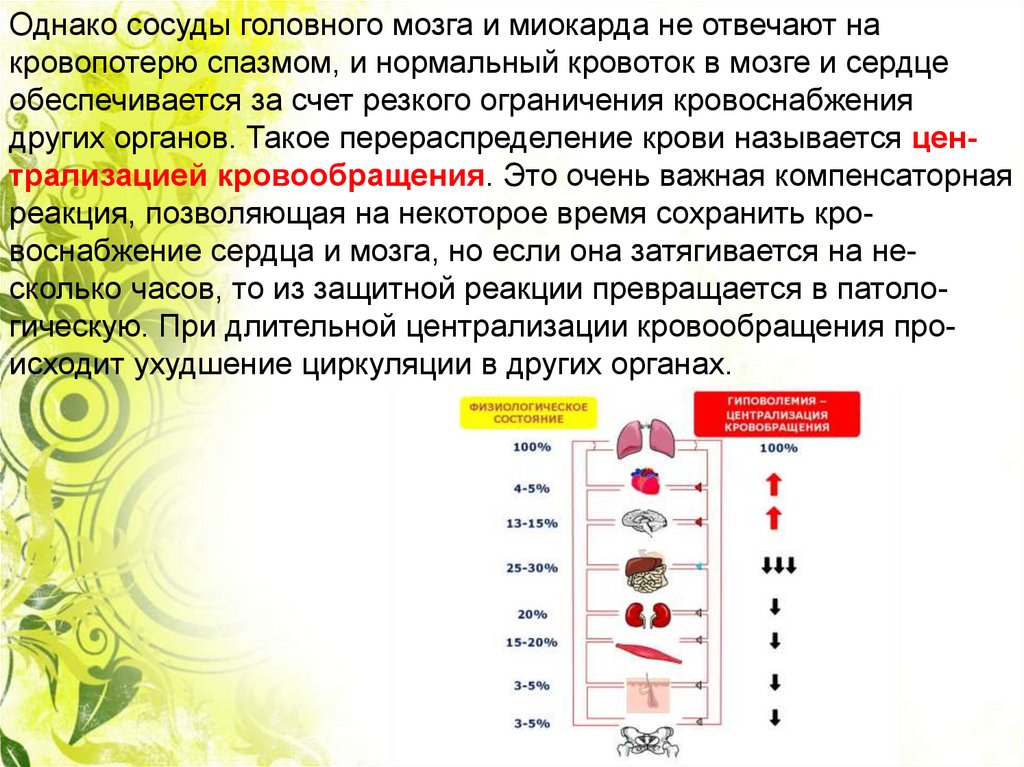

Однако сосуды головного мозга и миокарда не отвечают накровопотерю спазмом, и нормальный кровоток в мозге и сердце

обеспечивается за счет резкого ограничения кровоснабжения

других органов. Такое перераспределение крови называется централизацией кровообращения. Это очень важная компенсаторная

реакция, позволяющая на некоторое время сохранить кровоснабжение сердца и мозга, но если она затягивается на несколько часов, то из защитной реакции превращается в патологическую. При длительной централизации кровообращения происходит ухудшение циркуляции в других органах.

31.

Жидкая часть крови выходит из сосудов в интерстициальное пространство,что приводит к сгущению крови в периферических сосудах, скорость

кровотока замедляется, эритроциты начинают слипаться между собой,

образуя крупные агрегаты («сладжи»). Сладжи блокируют капилляры,

выключают их из кровотока. Происходит переход жидкой части крови в

интерстициальное пространство и депонирование крови. Еще больше

снижается ОЦК, уменьшается также и сердечный выброс. Таким образом,

развивается порочный круг.

32.

При кровопотере нарушается также важнейшая функция крови —перенос кислорода. Уменьшение количества эритроцитов ведет к

развитию

гемической

гипоксии.

Нарушения

в

системе

микроциркуляции являются причиной циркуляторной гипоксии,

которая представляет опасность для жизни пациента.

Гипоксия тканей приводит к накоплению в крови неодокисленных

продуктов обмена. Начинается метаболитический ацидоз. При этом

кровь в легких хуже насыщается кислородом, и развивается

гипоксическая гипоксия.

33.

Ишемия почек, воздействие гормонов корынадпочечников и гипофиза ведут к задержке натрия и

воды в тканях, нарушается кислотно-щелочное

равновесие, нарастает ацидоз.

34.

Медленно движущаяся кровь в условиях ацидоза и агрегацииэритроцитов отмечается повышенной способностью и свертыванию, что ведет к появлению внутрисосудистой коагуляции с

развитием тромбов и эмболий во многих органах и тканях.

Внутрисосудистое свертывание вызывает повышенный расход,

фибриногена, что может привести к гипофибринолитическим

кровотечениям.

35.

Общие симптомы массивнойкровопотери.

Объективными симптомами острой

кровопотери являются бледность и

влажность кожи, заостренные черты лица,

частый и слабый пульс, учащенное

дыхание, падение АД. Количество мочи

снижается вплоть до анурии. В крови

прогрессирует снижение гемоглобина (НЬ)

и гематокрита (Ht). Развивается ацидоз.

36.

Гематокрит (Ht)— этосоотношение между

объемами плазмы крови и

ее клеточных элементов. В

норме у мужчин он

составляет 40—50 %, у

женщин — 37 — 47 %.

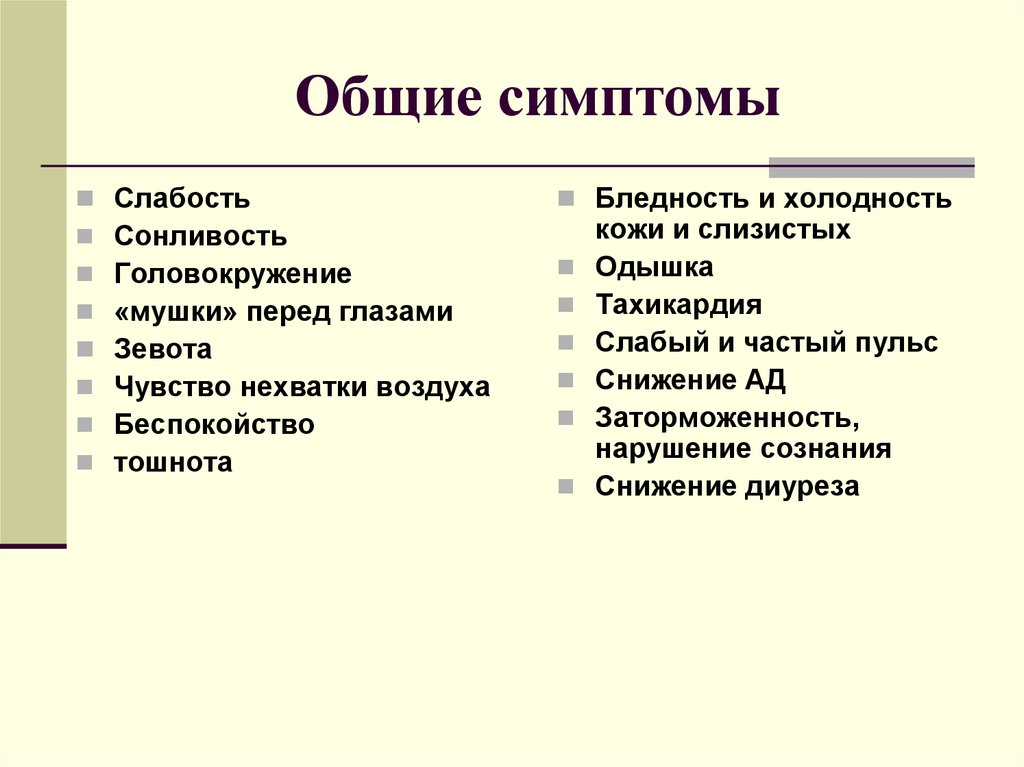

37. Общие симптомы

СлабостьСонливость

Головокружение

«мушки» перед глазами

Зевота

Чувство нехватки воздуха

Беспокойство

тошнота

Бледность и холодность

кожи и слизистых

Одышка

Тахикардия

Слабый и частый пульс

Снижение АД

Заторможенность,

нарушение сознания

Снижение диуреза

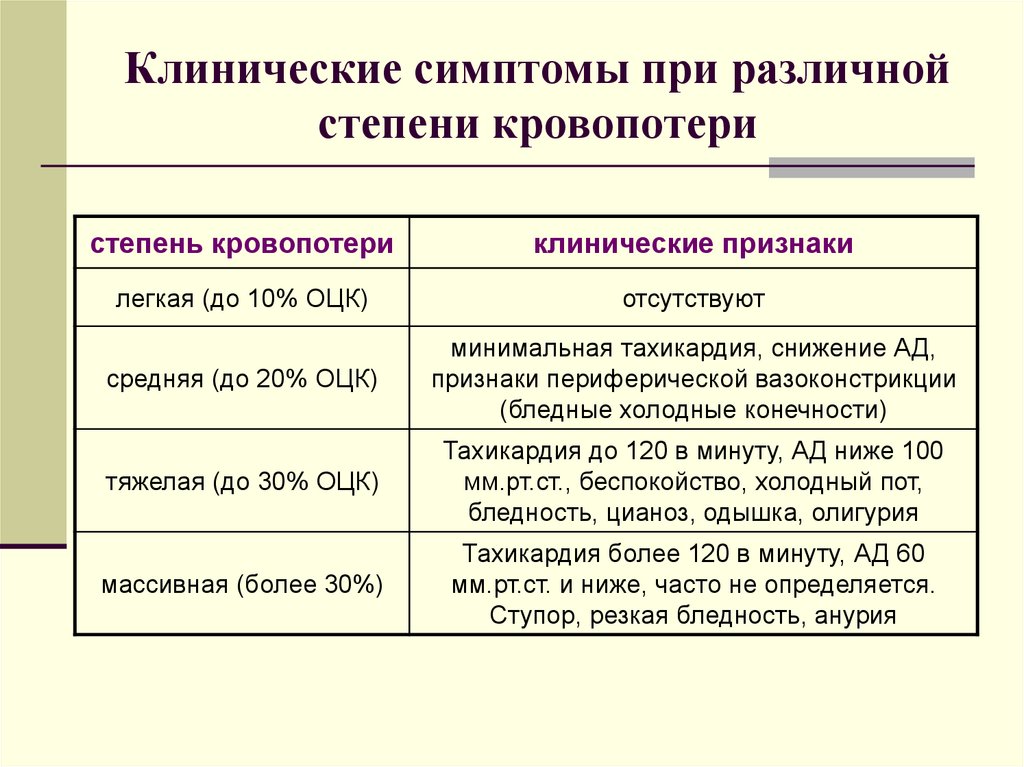

38. Клинические симптомы при различной степени кровопотери

степень кровопотериклинические признаки

легкая (до 10% ОЦК)

отсутствуют

средняя (до 20% ОЦК)

минимальная тахикардия, снижение АД,

признаки периферической вазоконстрикции

(бледные холодные конечности)

тяжелая (до 30% ОЦК)

Тахикардия до 120 в минуту, АД ниже 100

мм.рт.ст., беспокойство, холодный пот,

бледность, цианоз, одышка, олигурия

массивная (более 30%)

Тахикардия более 120 в минуту, АД 60

мм.рт.ст. и ниже, часто не определяется.

Ступор, резкая бледность, анурия

39.

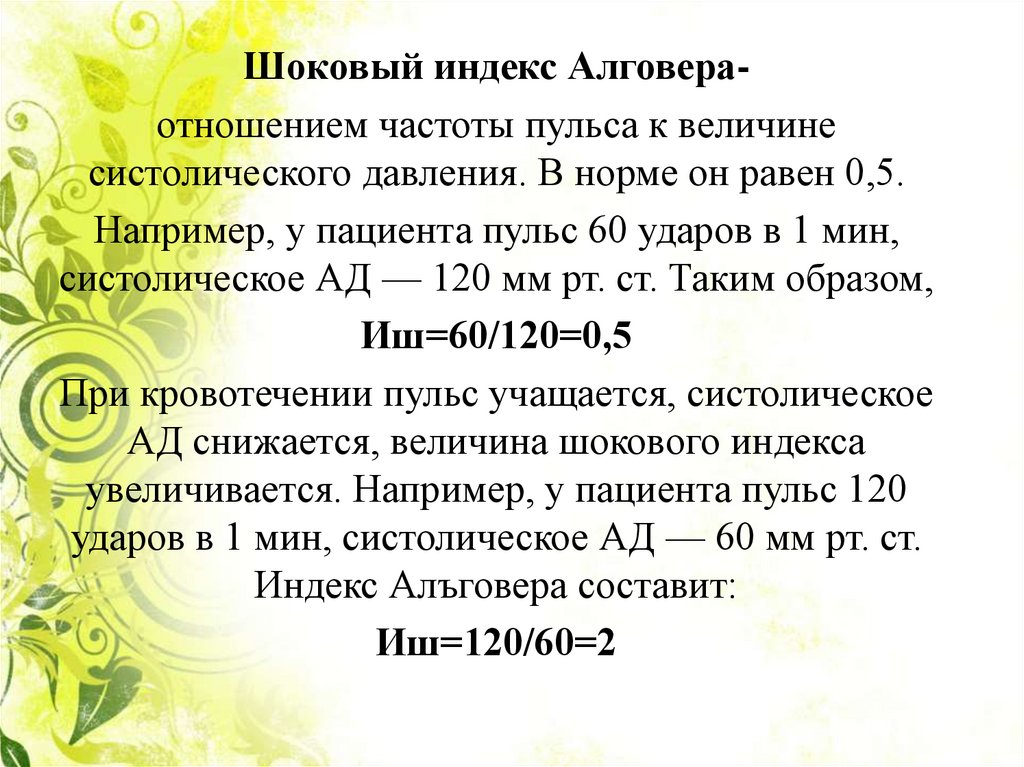

Шоковый индекс Алговераотношением частоты пульса к величинесистолического давления. В норме он равен 0,5.

Например, у пациента пульс 60 ударов в 1 мин,

систолическое АД — 120 мм рт. ст. Таким образом,

Иш=60/120=0,5

При кровотечении пульс учащается, систолическое

АД снижается, величина шокового индекса

увеличивается. Например, у пациента пульс 120

ударов в 1 мин, систолическое АД — 60 мм рт. ст.

Индекс Алъговера составит:

Иш=120/60=2

40.

Местные симптомы кровотеченияКровотечение легочного происхождения начинается с

приступообразного кашля с выделением алой крови с примесью

пузырьков воздуха (пенистая кровь) — кровохарканья. Возникает

при легочном туберкулёзе, а также при онкологических и гнойновоспалительных заболеваниях легких. Кровь алая, пенистая, с

примесью мокроты. Выделяется при кашле или струей изо рта, а

при сильном кровотечении может одновременно выделяться из

носа.

41.

Местные симптомы кровотеченияЖелудочное кровотечение чаще всего

возникает при язве желудка. Самым характерным

симптомом желудочного кровотечения является

рвота «кофейной гущей». Часть крови из желудка

поступает в кишечник и на следующий день

появляется дегтеобразный стул (мелена).

42.

Местные симптомы кровотеченияНосовое кровотечение возникает от местных

(травма носа, заболевания сосудов носа) и общих

(гипертонический криз, солнечный и тепловой удар,

нарушение свёртываемости крови) причин. Кровь

тёмная, вытекает медленно, ровно. Кровотечение

склонно к самопроизвольной остановке. Опасно

возможной аспирацией крови.

43.

Кишечное кровотечение чаще возникает приинфекционных, воспалительных и онкологических

заболеваниях. Язва 12 п.к. является самой частой причиной

кровотечения из верхних отделов кишечника. У больного при

этом наблюдается дегтеобразный стул. Частая причина

кровотечения из нижних отделов кишечника – геморрой, рак

прямой кишки. Кровь при этом выделяется алая.

44.

Урологическое кровотечение (гематурия) наблюдаетсяпри травмах и различных заболеваниях почек и

мочевыделительных путей. Сопровождаются нарушениями

мочеиспускания.

45.

Гемоторакс.Кровь скапливается в нижних отделах плевральной полости.

В результате сдавливается лёгкое и смещается в здоровую

сторону, что нарушает работу сердца. У больного появляется

одышка, цианоз и клинические симптомы кровопотери.

Диагноз подтверждается перкуссией, аускультацией и

рентгенографией, которые проводятся в положении больного

сидя.

46.

Гемоперикардиум.Раненые, находящиеся в сознании, испытывают чувство

болезненного напряжения в области сердца с иррадиацией боли в

левое плечо и затруднение дыхания. У больного при этом

появляются боли в области сердца, одышка, исчезает

сердечный толчок, тоны сердца становятся глухими, набухают

шейные вены, учащается пульс.

47.

Гемоперитонеум.Отмечаются внезапная резкая боль с развитием признаков

«острого живота», особенно в области поврежденного

органа, ограничение его участия в дыхании. В отлогих

местах живота при перкуссии определяется притупление

перкуторного звука, смещающееся при изменении

положения тела пациента.

48. Внутрибрюшное кровотечение (гемоперитонеум)

Притупление в отлогихместах живота

Симптом «Ваньки-встаньки»

Симптом раздражения

брюшины

Ослабление перистальтики

Нависание стенки прямой

кишки при ректальном

исследовании

49.

Местными симптомами гемартроза являются:увеличение объема сустава, резкая болезненность при

движении и пальпации, ограничение подвижности,

симптом флюктуации, определяемый в суставах, не

покрытых мышцами. Отмечается также симптом

баллотирования надколенника. Диагноз подтверждается

пункцией.

50.

Гематома.Наблюдаются нарастающая припухлость, резкое напряжение

тканей, сильная боль, исчезновение пульса на периферической

артерии, резкая бледность и похолодание кожных покровов ниже

гематомы. При пальпации обнаруживается симптом флюктуации,

может определяться пульсация гематомы, а при аускультации —

сосудистый шум.

51.

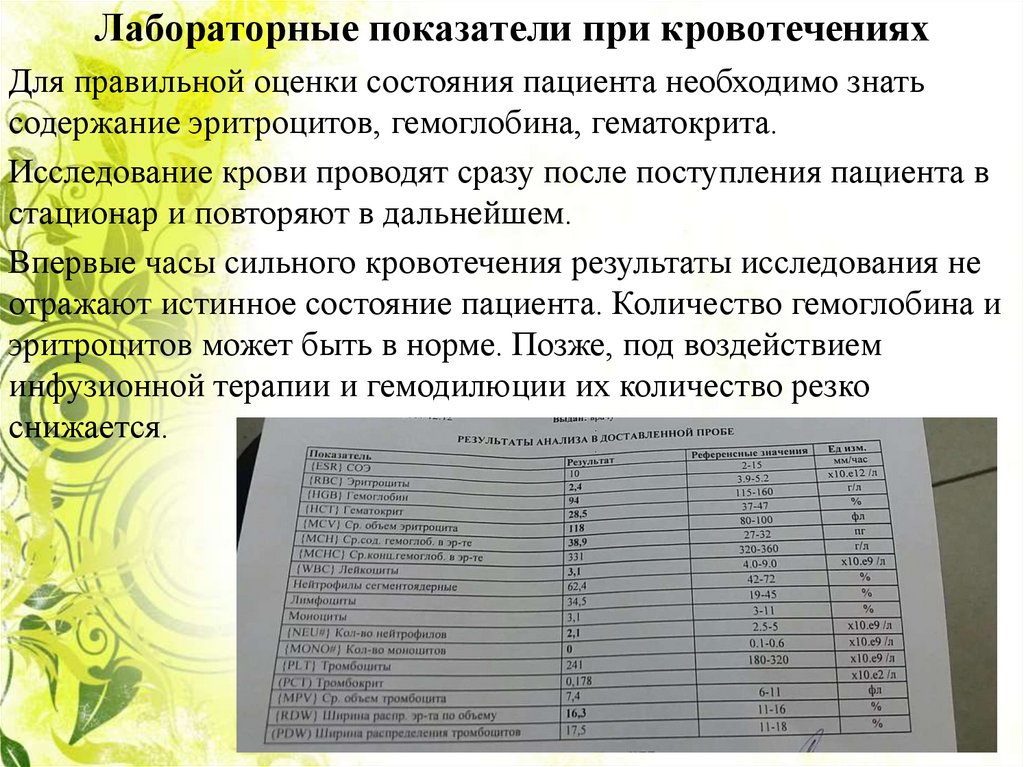

Лабораторные показатели при кровотеченияхДля правильной оценки состояния пациента необходимо знать

содержание эритроцитов, гемоглобина, гематокрита.

Исследование крови проводят сразу после поступления пациента в

стационар и повторяют в дальнейшем.

Впервые часы сильного кровотечения результаты исследования не

отражают истинное состояние пациента. Количество гемоглобина и

эритроцитов может быть в норме. Позже, под воздействием

инфузионной терапии и гемодилюции их количество резко

снижается.

52. Специальные методы диагностики

Диагностические пункции;Эндоскопия;

Ангиография;

УЗИ;

Рентгеновское исследование;

КТ;

МРТ

53.

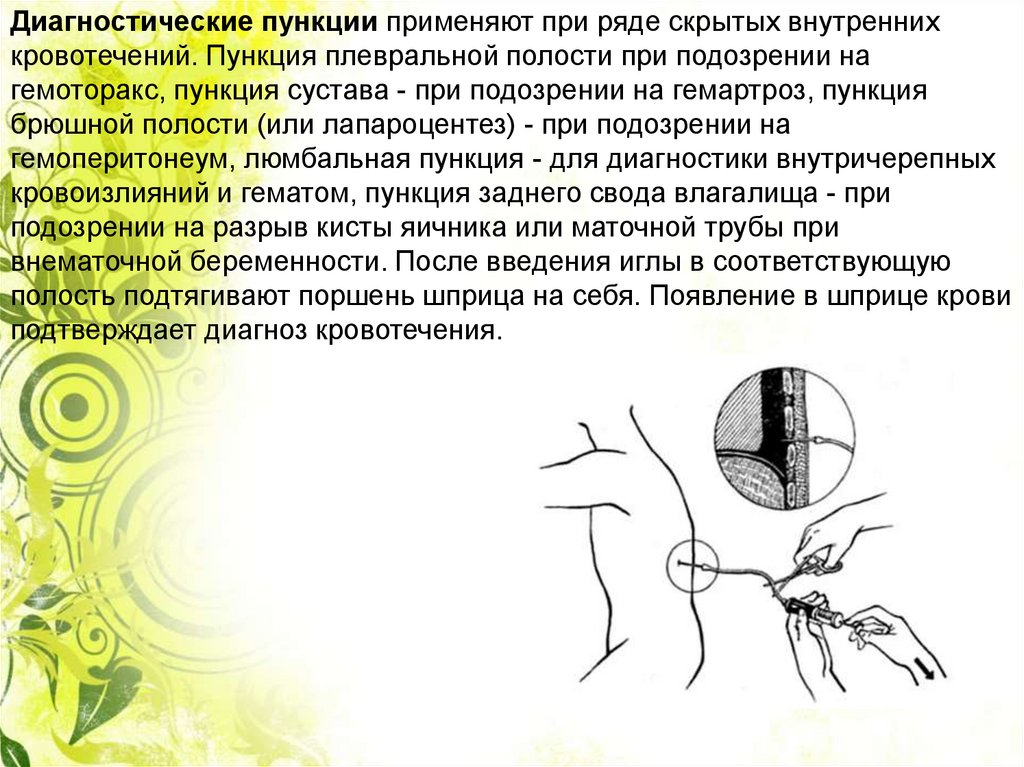

Диагностические пункции применяют при ряде скрытых внутреннихкровотечений. Пункция плевральной полости при подозрении на

гемоторакс, пункция сустава - при подозрении на гемартроз, пункция

брюшной полости (или лапароцентез) - при подозрении на

гемоперитонеум, люмбальная пункция - для диагностики внутричерепных

кровоизлияний и гематом, пункция заднего свода влагалища - при

подозрении на разрыв кисты яичника или маточной трубы при

внематочной беременности. После введения иглы в соответствующую

полость подтягивают поршень шприца на себя. Появление в шприце крови

подтверждает диагноз кровотечения.

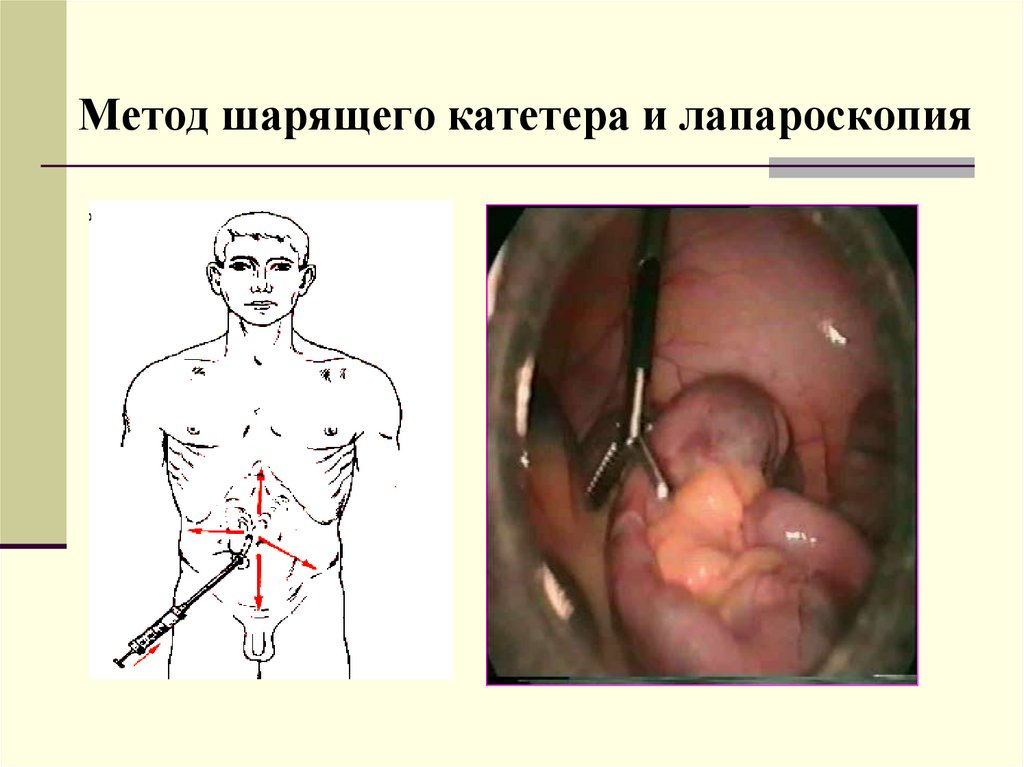

54. Метод шарящего катетера и лапароскопия

55.

Эндоскопические методы являются основными в диагностике внутреннихкровотечений. При кровотечении в просвет желудочно-кишечного тракта

выполняют эзофагогастродуоденоскопию или колоноскопию, при гематурии цистоскопию, при гемартрозе - артроскопию, кровотечении в брюшную или грудную

полость – лапаро - или торакоскопию соответственно.

56. Метод внутрипросветной эндоскопии

1. Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)2. Ректороманоскопия (RRS)

3. Колоноскопия (КС)

4. Бронхоскопия (БС)

57.

Ангиография - достаточно сложное исследование. Её применяют вслучае необильной кровопотери, неясной локализации и характере

повреждения сосуда. Так, при забрюшинной гематоме возможно

выполнение аортографии. Существует ряд кровотечений,

диагностировать которые без ангиографии очень сложно

(например, кровотечение из аневризмы артерий стенки желудка или

двенадцатиперстной кишки в их просвет).

58.

УЗИ, рентгеновское исследование, КТ, МРТ. Все эти методыпозволяют определить локализацию кровотечения, объём

кровопотери. Так, при гемотораксе диагноз можно поставить

по обзорной рентгенографии, при гемоперитонеуме - по УЗИ

органов брюшной полости, гематомы и кровоизлияния в

полость черепа хорошо диагностируют при эхолокации, КТ,

МРТ.

59. Рентгеноскопический метод Кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода

60.

Существуют прямые способы оценки объёма кровопотери:• по непосредственному количеству излившейся при

наружном кровотечении крови;

• по массе перевязочного материала (во время операции).

Указанные способы неточны и малоинформативны.

Значительно ценнее определение относительного показателя

- степени потери ОЦК у данного конкретного больного.

В клинике принята оценка объёма кровопотери по основным

лабораторным показателям.

61.

Понятие о геморрагическом шоке• Геморрагический шок - один из видов

гиповолемического шока. Клиническая картина

шока может быть при кровопотере 20-30% ОЦК и

во многом зависит от исходного состояния

больного.

• Выделяют три стадии геморрагического шока:

• I стадия - компенсированный обратимый шок;

• II стадия - декомпенсированный обратимый шок;

• III стадия - необратимый шок.

62.

• Компенсированный обратимый шок - объёмкровопотери, который хорошо восполняется

компенсаторно-приспособительными возможностями

организма больного.

• Декомпенсированный обратимый шок возникает при

более глубоких расстройствах кровообращения, спазм

артериол уже не может поддерживать центральную

гемодинамику, нормальную величину АД. В дальнейшем изза накопления метаболитов в тканях происходит парез

капиллярного русла, развивается децентрализация

кровотока.

• Необратимый геморрагический шок характеризуется

длительной (более 12 ч) неуправляемой артериальной

гипотензией, неэффективностью трансфузионной терапии,

развитием полиорганной недостаточности.

63.

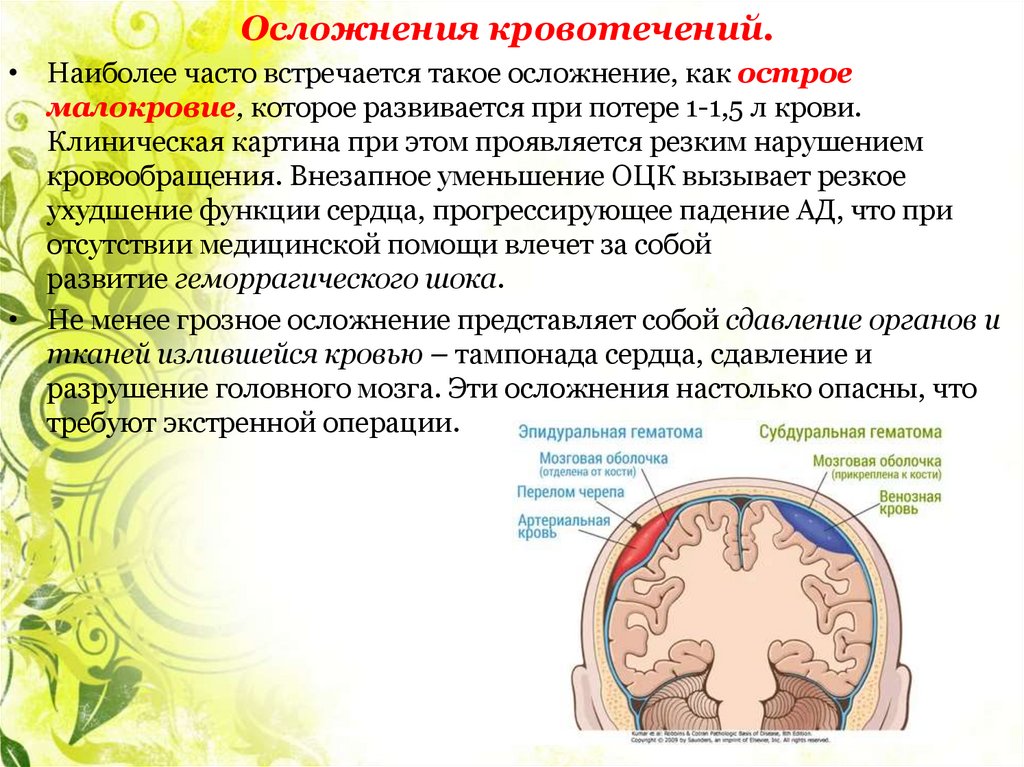

Осложнения кровотечений.• Наиболее часто встречается такое осложнение, как острое

малокровие, которое развивается при потере 1-1,5 л крови.

Клиническая картина при этом проявляется резким нарушением

кровообращения. Внезапное уменьшение ОЦК вызывает резкое

ухудшение функции сердца, прогрессирующее падение АД, что при

отсутствии медицинской помощи влечет за собой

развитие геморрагического шока.

• Не менее грозное осложнение представляет собой сдавление органов и

тканей излившейся кровью – тампонада сердца, сдавление и

разрушение головного мозга. Эти осложнения настолько опасны, что

требуют экстренной операции.

64.

Хроническая анемия развивается в результате небольших, но частых

кровопотерь.

Острая дыхательная недостаточность развивается потому, что

из-за кровопотери становится мало крови, несущей тканям кислород. ОДН

проявляется нарушением ритма, глубины и частоты дыхания. В тяжелых

случаях может быть полная остановка дыхания.

Олигурия – уменьшение суточного количества мочи до 50 мл, также

наступает в результате кровопотери. Те вещества, которые должны

выводиться с мочой, при этом задерживаются в организме, вызывая его

отравление.

Воздушная эмболия – частое осложнение при ранении вен. Воздух из

внешней среды вместе с венозной кровью попадает в правую половину

сердца и сосуды лёгких. Это может привести к остановке сердца.

65.

Коагулопатия (ДВС-синдром).При возникновении кровотечения начинает

активизироваться свертывающая система —

увеличивается количество фибриногена и

протромбина. Это ведет к развитию

гиперкоагуляционного состояния крови,

благодаря чему излившаяся кровь быстро

сворачивается, а образовавшийся сгусток может

закрыть дефект в сосуде и вызвать остановку

кровотечения. Это гиперкоагуляционная фаза

ДВС-синдрома.

66.

При массивных кровотечениях концентрациясвертывающих веществ резко снижается. Их

большое количество теряется с излившейся

кровью, много тратится на тромбообразование

в капиллярах.

Уменьшению концентрации свертывающих

веществ в циркулирующей крови

способствует и гемодилюция, т. е. разбавление

крови жидкостью, поступающей из

межтканевых пространств.

67.

Развивается гипокоагуляционноесостояние крови, влекущее за собой

вторичные, в том числе и диапедезные

(через неповрежденную сосудистую

стенку), кровотечения.

Изливающаяся кровь не свертывается.

На коже появляются петехии, синяки,

венозные стазы, напоминающие

трупные пятна.

68.

69.

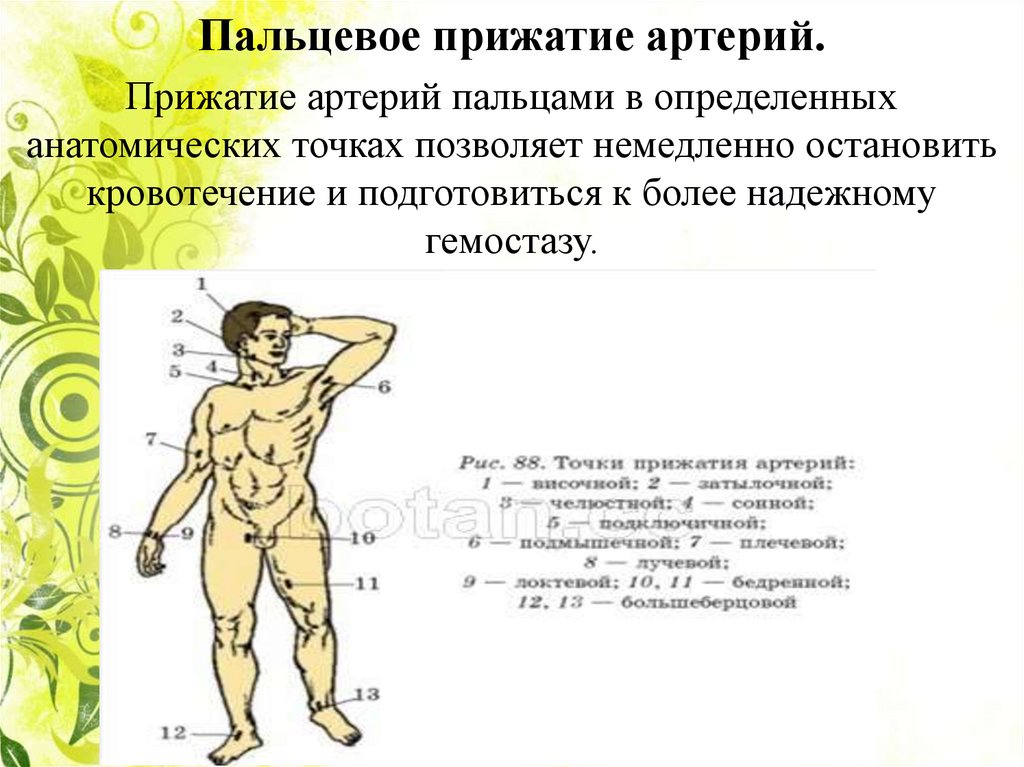

Пальцевое прижатие артерий.Прижатие артерий пальцами в определенных

анатомических точках позволяет немедленно остановить

кровотечение и подготовиться к более надежному

гемостазу.

70.

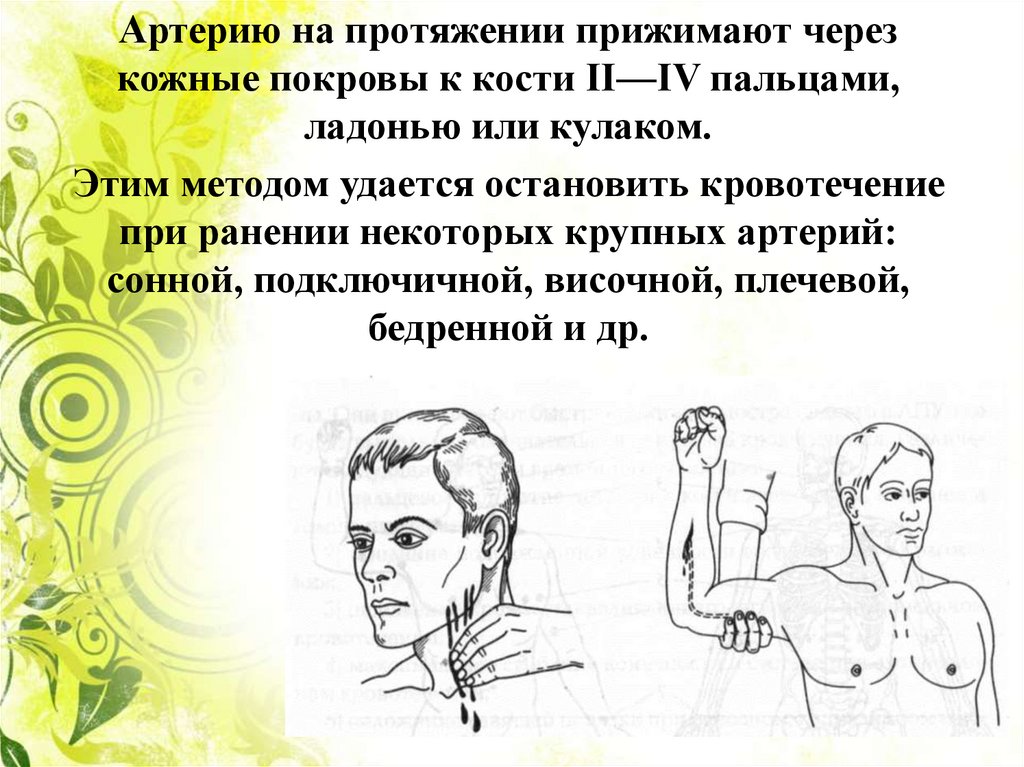

Артерию на протяжении прижимают черезкожные покровы к кости II—IV пальцами,

ладонью или кулаком.

Этим методом удается остановить кровотечение

при ранении некоторых крупных артерий:

сонной, подключичной, височной, плечевой,

бедренной и др.

71.

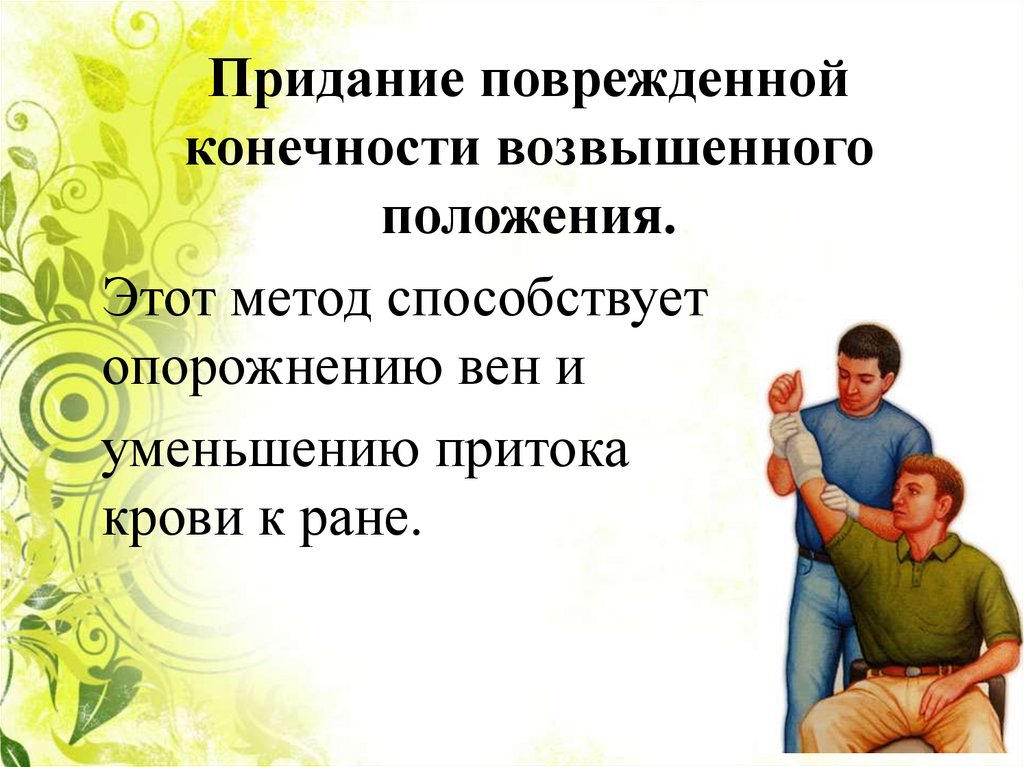

Придание поврежденнойконечности возвышенного

положения.

Этот метод способствует

опорожнению вен и

уменьшению притока

крови к ране.

72.

Наложение артериального жгута.В настоящее время с целью временного гемостаза при

артериальном кровотечении применяется резиновый

ленточный жгут Эсмарха. При его отсутствии можно

использовать матерчатый жгут в виде тесьмы с закруткой

и другие средства, но не проволоку, веревку и т. д.

73.

Учитывая опасности, связанныес наложением жгута, показания

к его применению строго

ограничены: он должен

применяться только в случаях

ранения магистральных

сосудов, когда остановить

кровотечение другими

способами невозможно.

74.

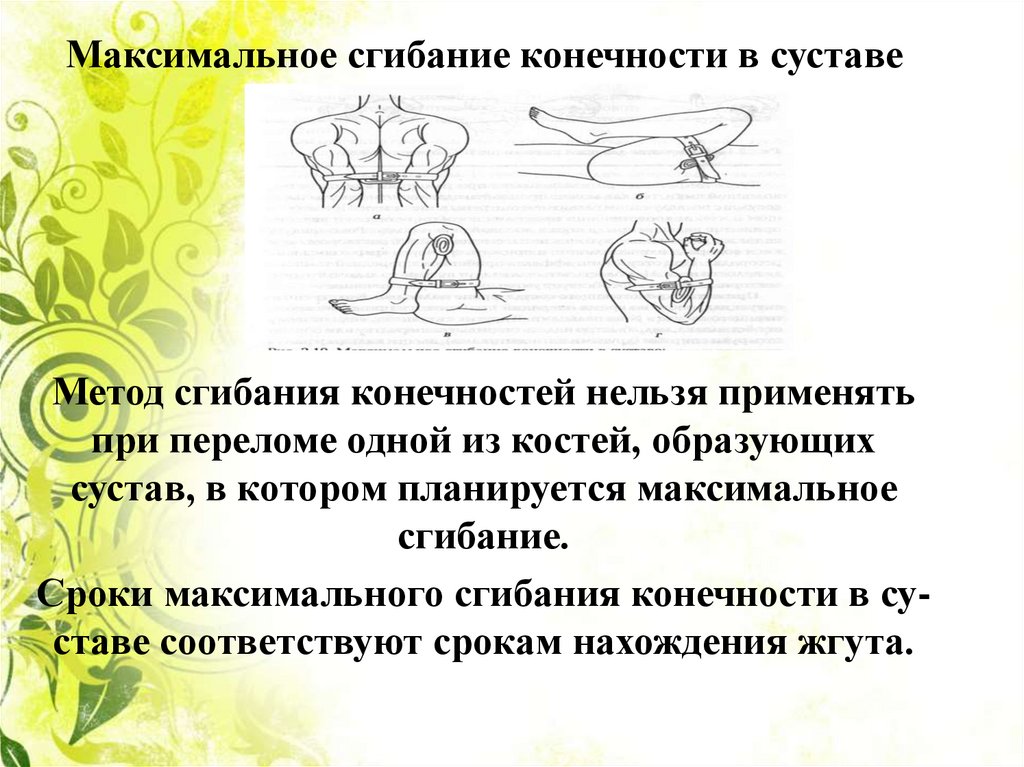

Максимальное сгибание конечности в суставеМетод сгибания конечностей нельзя применять

при переломе одной из костей, образующих

сустав, в котором планируется максимальное

сгибание.

Сроки максимального сгибания конечности в суставе соответствуют срокам нахождения жгута.

75.

Наложение давящей повязки при венозном,капиллярном и незначительном артериальном

кровотечении.

Этот метод дает хороший результат, особенно если

конечности при этом придается возвышенное

положение. На повязку сверху можно положить

пузырь со льдом.

76.

Использование холода77.

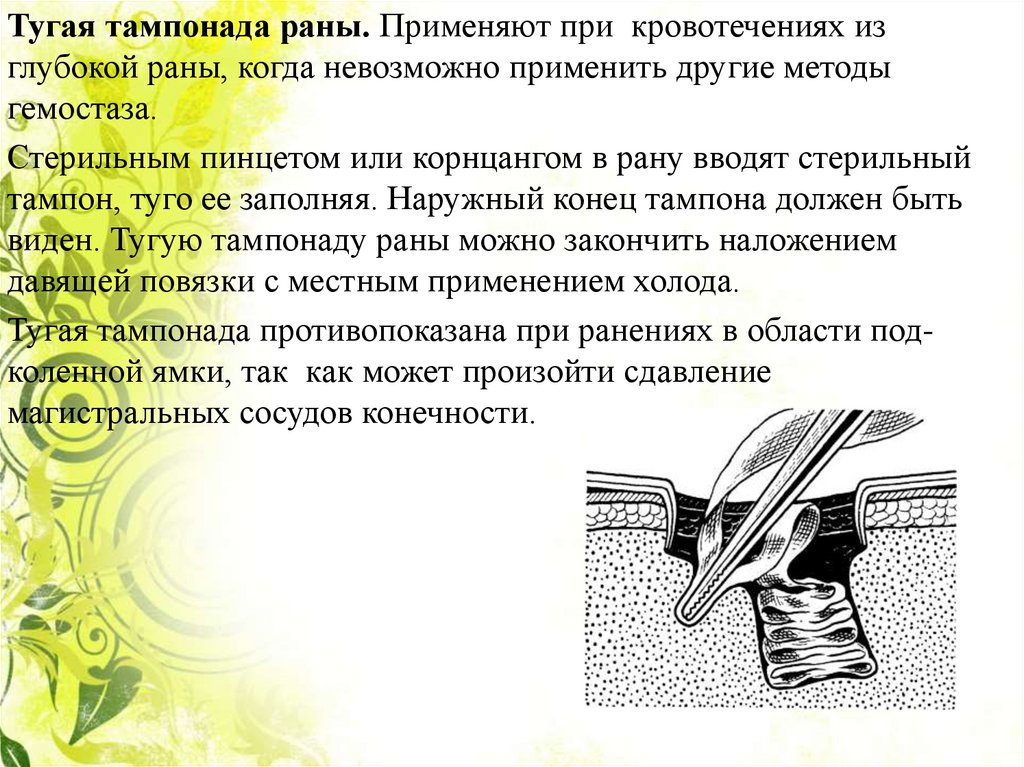

Тугая тампонада раны. Применяют при кровотечениях изглубокой раны, когда невозможно применить другие методы

гемостаза.

Стерильным пинцетом или корнцангом в рану вводят стерильный

тампон, туго ее заполняя. Наружный конец тампона должен быть

виден. Тугую тампонаду раны можно закончить наложением

давящей повязки с местным применением холода.

Тугая тампонада противопоказана при ранениях в области подколенной ямки, так как может произойти сдавление

магистральных сосудов конечности.

78.

Прижатие кровоточащего сосуда в ранепальцами

В экстренных ситуациях, часто во время

операций применяется прижатие кровоточащего сосуда в ране пальцами.

В других ситуациях, если позволяет

обстановка, надо быстро надеть

стерильную перчатку или обработать руки

антисептиками, ввести пальцы в рану и

прижатием кровоточащего сосуда

остановить кровотечение.

79.

Наложение кровоостанавливающегозажима на кровоточащий сосуд

Применяется во время операции, чтобы

потом перевязать концы сосуда.

80.

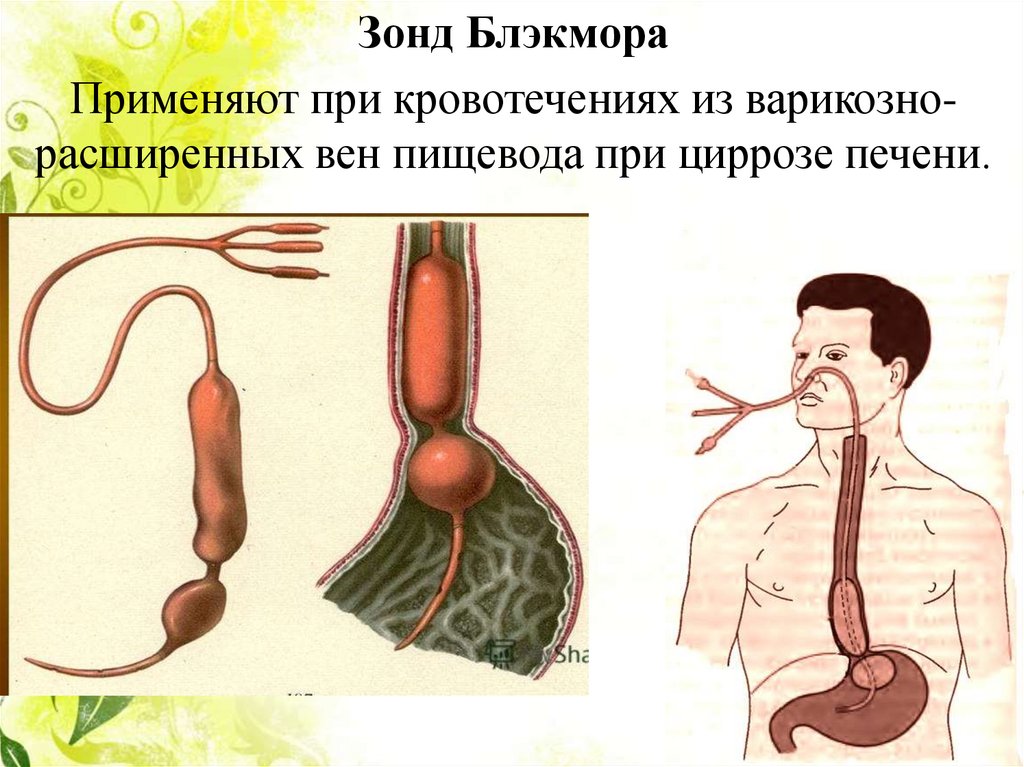

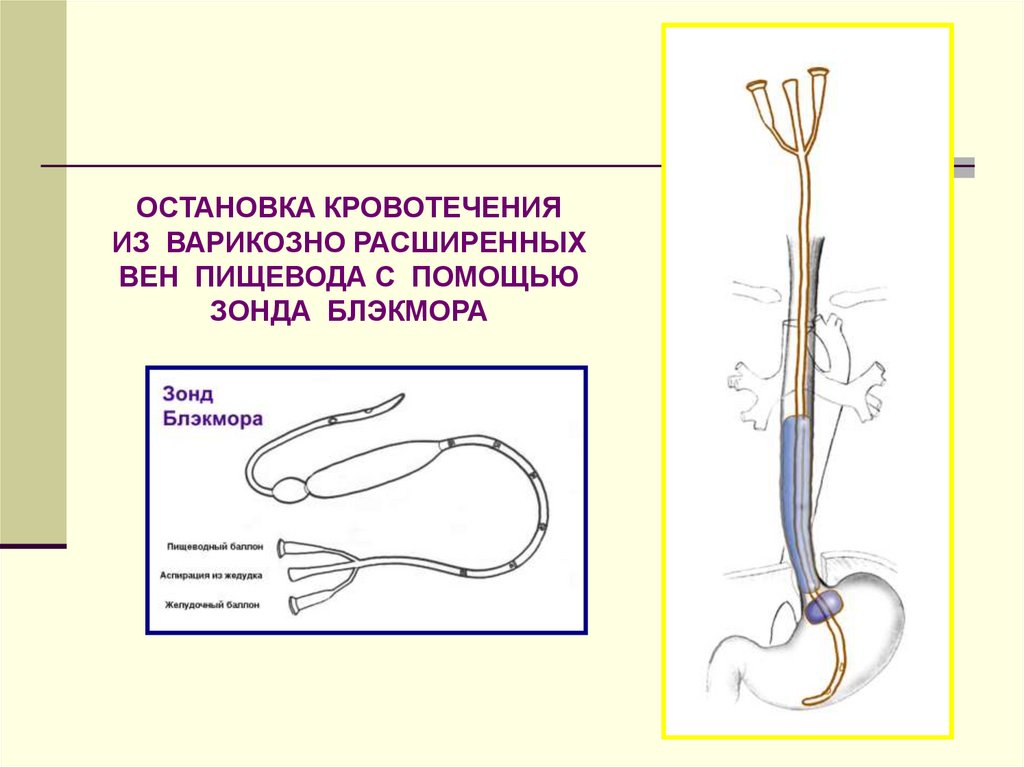

Зонд БлэкмораПрименяют при кровотечениях из варикознорасширенных вен пищевода при циррозе печени.

81.

ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯИЗ ВАРИКОЗНО РАСШИРЕННЫХ

ВЕН ПИЩЕВОДА С ПОМОЩЬЮ

ЗОНДА БЛЭКМОРА

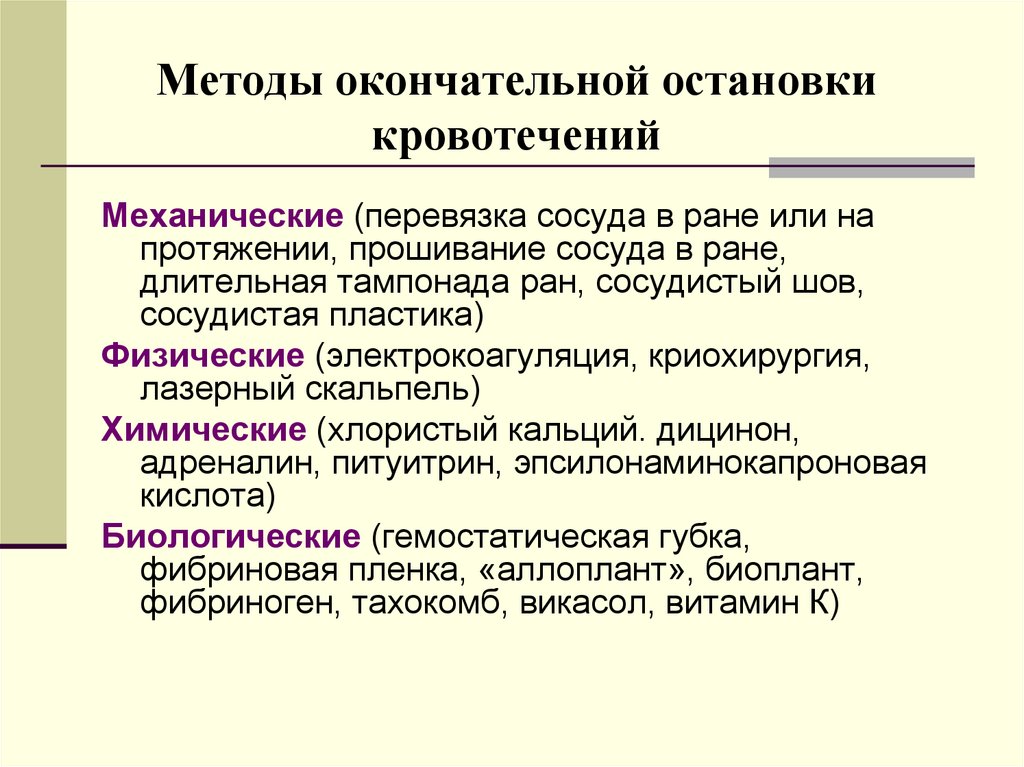

82. Методы окончательной остановки кровотечений

Механические (перевязка сосуда в ране или напротяжении, прошивание сосуда в ране,

длительная тампонада ран, сосудистый шов,

сосудистая пластика)

Физические (электрокоагуляция, криохирургия,

лазерный скальпель)

Химические (хлористый кальций. дицинон,

адреналин, питуитрин, эпсилонаминокапроновая

кислота)

Биологические (гемостатическая губка,

фибриновая пленка, «аллоплант», биоплант,

фибриноген, тахокомб, викасол, витамин К)

83.

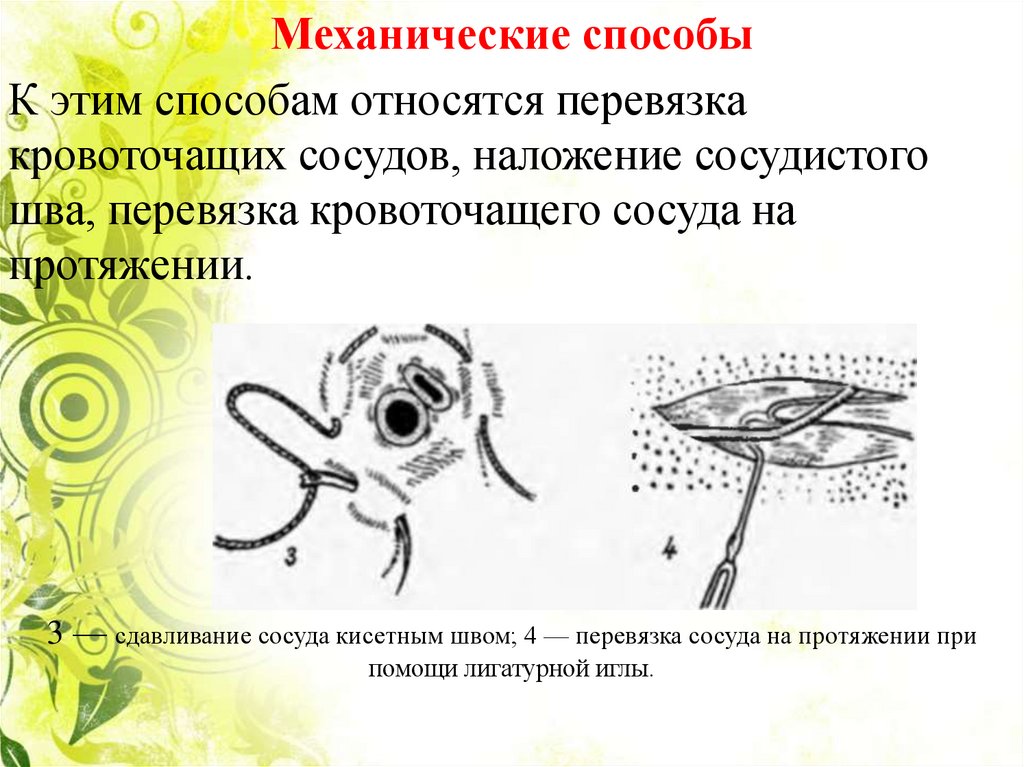

Механические способыК этим способам относятся перевязка

кровоточащих сосудов, наложение сосудистого

шва, перевязка кровоточащего сосуда на

протяжении.

3 — сдавливание сосуда кисетным швом; 4 — перевязка сосуда на протяжении при

помощи лигатурной иглы.

84.

85.

Физические способыЭти способы включают применение электрокоагуляции,

горячего физиологического раствора (45- 500 С), холода.

86.

Химические способыК гемостатическим веществам, участвующим в

процессе тромбообразования, относятся 10%

растворы хлорида кальция, глюконата

кальция, раствор викасола.

Инактиватором ферментов, разрушающих

сгустки крови, является 5% раствор

аминокапроновой кислоты, вводимый

внутривенно капельно до 100 мл или внутрь при

желудочно – кишечных кровотечениях.

Для уменьшения проницаемости сосудистой

стенки применяют этамзилат (дицинон) 12,5%

2 мл.

87.

Биологические способыГемостатические вещества делятся на

средства резорбтивного и местного

действия.

(Резорбтивное (системное) действие –

действие вещества, развивающееся

после его всасывания, поступления в

общий кровоток, а затем в ткани.)

88.

К средствам общего резорбтивного действия относятся:донорская кровь с малыми сроками хранения, препараты

крови – плазма, тромбоцитарная масса, фибриноген,

ингибиторы протеаз (контрикал (трасилол), гордокс).

Хороший гемостатический эффект дают лечебные

сыворотки: противостолбнячная, противокоревая и др.

89.

К биологическим средствам местного гемостазаотносятся: гемостатическая губка, фибринная

изогенная пленка, тромбин, биологический

антисептический тампон и др.

90.

Алгоритм неотложной помощи при массивнойкровопотере и геморрагическом шоке

При наружном кровотечении осуществляют

временную его остановку. На открытую рану

следует наложить стерильную асептическую

повязку.

Если наблюдается венозное или капиллярное

кровотечение туго забинтованная рана не будет

кровоточить.

91.

Оценивают состояние больного:- определяют артериальное давление,

- ЧСС,

- частоту дыхания,

- уровень насыщения крови кислородом (Sp02),

- уровень сознания,

- характер травмы, на основе которой

можно ориентировочно определить объем

кровопотери.

92.

В задачи первой помощи входят:диагностика продолжающегося наружного и внутреннего

кровотечения, а также острой кровопотери;

временная остановка наружного кровотечения (пережатие сосуда в

ране кровоостанавливающим зажимом, наложение давящей

повязки или тампонирование раны). Иногда после временной

остановки кровотечения перед транспортировкой пациенту

накладывают провизорный жгут, который затягивают при

внезапном промокании повязки кровью;

проведение инфузионно-трансфузионной терапии с целью

частичной компенсации острой кровопотери, включает введение

вначале кристаллоидных растворов в количестве 400—800 мл,

обеспечивающих восстановление внутрисосудистого и интерстициального объема жидкости (сразу в две вены паралелльно), затем

переходят на введение коллоидных растворов (полиглюкина —

400-800 мл) при массивной кровопотере растворы лучше вводить

через катетер в центральной вене. При невозможности

катетеризировать центральную вену — внутрикостно в гребень

подвздошной кости, пяточную кость, бугристость большеберцовой

кости.

93.

Транспортировка пострадавшегоосуществляется на носилках в положении

лёжа с опущенным головным концом, под

контролем жизненно важных функций.

Во время транспортировки - продолжение

инфузионной терапии и оксигенотерапии.

Экстренная госпитализация пострадавшего

в хирургическое или реанимационное

отделение стационара.

94.

Задачамиквалифицированной

помощи

являются

окончательная остановка как наружного, так и внутреннего

кровотечения, а также компенсация острой кровопотери с выведением

пациента из шока. Для этого используются различные среды для

воздействия не только количественного (заполнение сосудистого

русла, ликвидация дефицита ОЦК), но и качественного (постановление

кислородной емкости и реологических свойств крови, гемостатического

действия).

• Эти задачи выполняются при использовании кристаллоидных

растворов (изотонический раствор хлорида натрия, растворы Рингера,

Локка, лактосоль, трисоль, ацесоль и другие), коллоидных растворов

(полиглюкин,

реополиглюкин,

желатиноль,

макродекс),

дезинтоксикационных растворов (гемодез, полидез).

• Для трансфузий применяют цельную кровь — свежую и консервированную, эритроцитарную массу, тромбоцитарную массу, плазму

(сухую, нативную и замороженную), белковые препараты (альбумин,

протеин).

95.

• Комплексная гемостатическая терапия1. Заместительная терапия (замещение ОЦК и

массы эритроцитов).

2. 2. Собственно гемостатическая терапия

(использование химических и биологических

методов общего действия).

3. Борьба с ацидозом (переливание 150-300 мл 4%

раствора гидрокарбоната натрия).

4. Симптоматическая терапия, направленная на

поддержание функций основных органов и систем

организма (прежде всего сердечнососудистой

системы, лёгких и почек).

medicine

medicine