Similar presentations:

Древнерусская литература. Часть 1

1.

Часть 1.Древнерусская литература

2.

Книжность - учение, ученость, грамотность, просвещение, знание,начитанность.

Словесность - это совокупность всех произведений человеческого творчества,

выраженных словами. Включает в себя не только литературу

(«изящная словесность»), но и прочие виды, например, устные произведения

(фольклор), письма, дневники.

Литература - это любое собрание устных и письменных произведений. В

узком смысле: произведения, которые специально считаются видом искусства,

особенно художественной прозы , драмы и поэзии.

3.

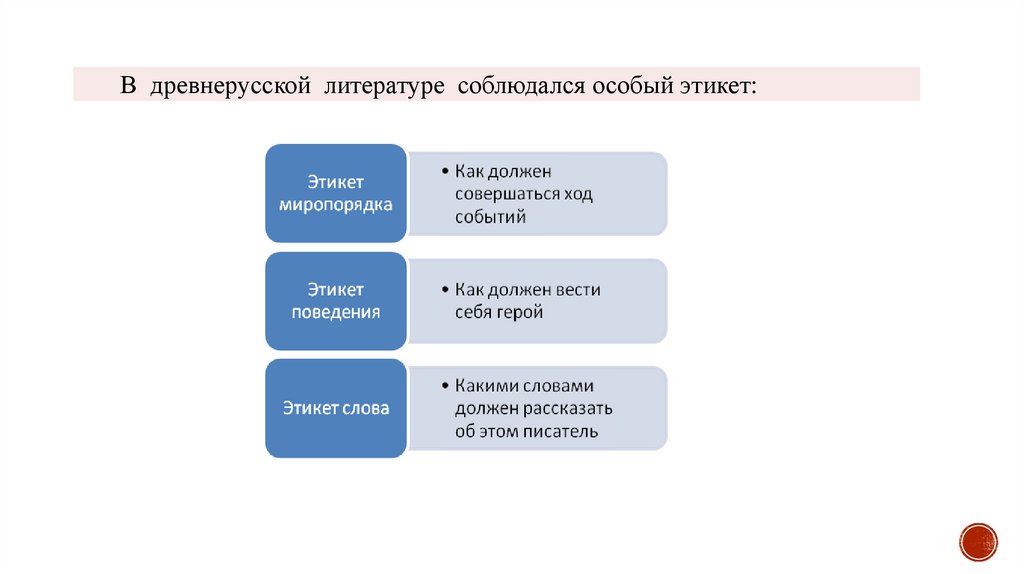

В древнерусской литературе соблюдался особый этикет:4.

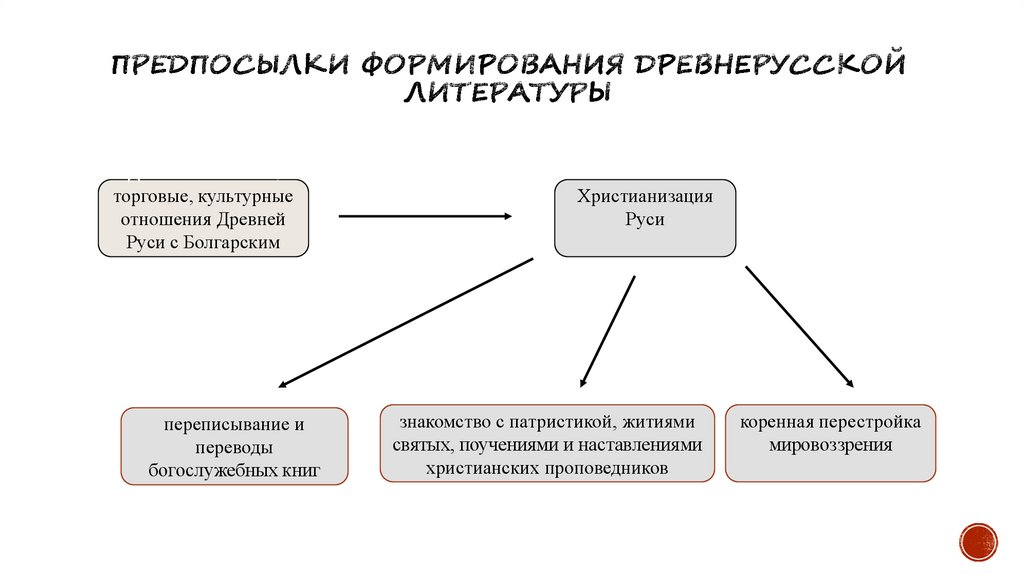

Дипломатические,торговые, культурные

отношения Древней

Руси с Болгарским

царством и Византией

переписывание и

переводы

богослужебных книг

Христианизация

Руси

знакомство с патристикой, житиями

святых, поучениями и наставлениями

христианских проповедников

коренная перестройка

мировоззрения

5.

Понятие древнерусской литературы включает всебя русскую литературу и книжность XI – первой

четверти XVIII века.

Состав древнерусской литературы – собственно

древнерусская

литература

и

переводная

литература.

6.

рукописный характер ее бытования и распространения;анонимность, имперсональность произведений;

историзм.

7.

Небесное царство – это главная цель древнерусской литературы.«Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного

сюжета. Этот сюжет - мировая история, и эта тeмa - смысл человеческой жизни», отмечает Дмитрий Сергеевич Лихачёв.

1) простая фабула;

2) изображение значительных событий, написание наставлений, советов;

3) отсутствие действующих лиц, наличие героев, совершающих подвиги на поле брани

и нравственного совершенствования;

4) своеобразная образность литературы, наличие гипербол, сравнений;

5) поэтичность, связанная с устным народным творчеством (вплетение в ткань

произведений народных песен, плачей, прославлений);

6) гражданственность;

7) патриотичность;

8) отсутствие вымышленных героев и сюжетов.

8.

Существуют разные определения метода. Основные из них:1. синкретический;

2. предреалистический;

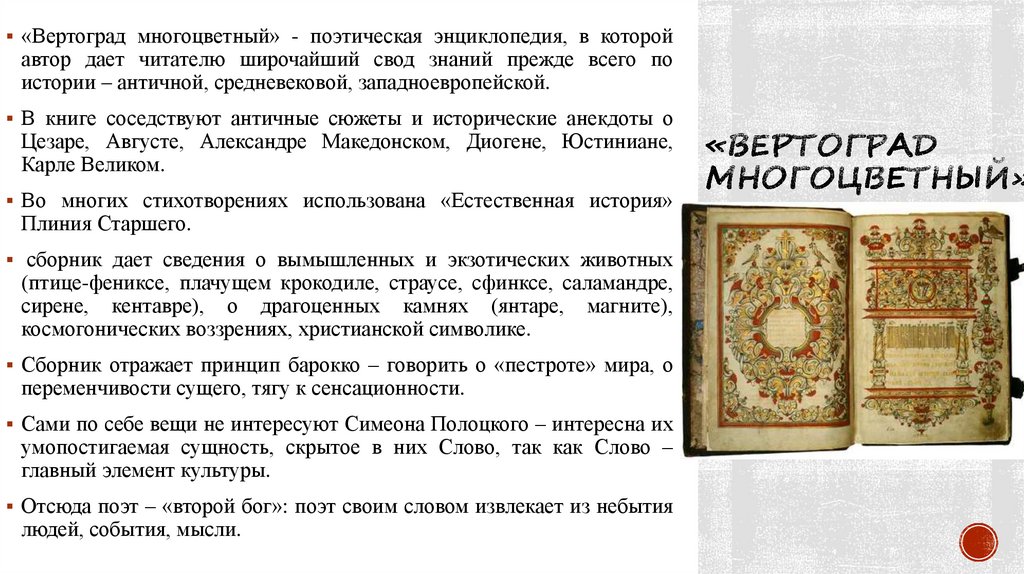

3. метод исторического символизма.

9.

Ретроспективность;традиционализм;

провиденциализм.

10.

символизм;историзм;

ритуальность/этикетность;

дидактизм.

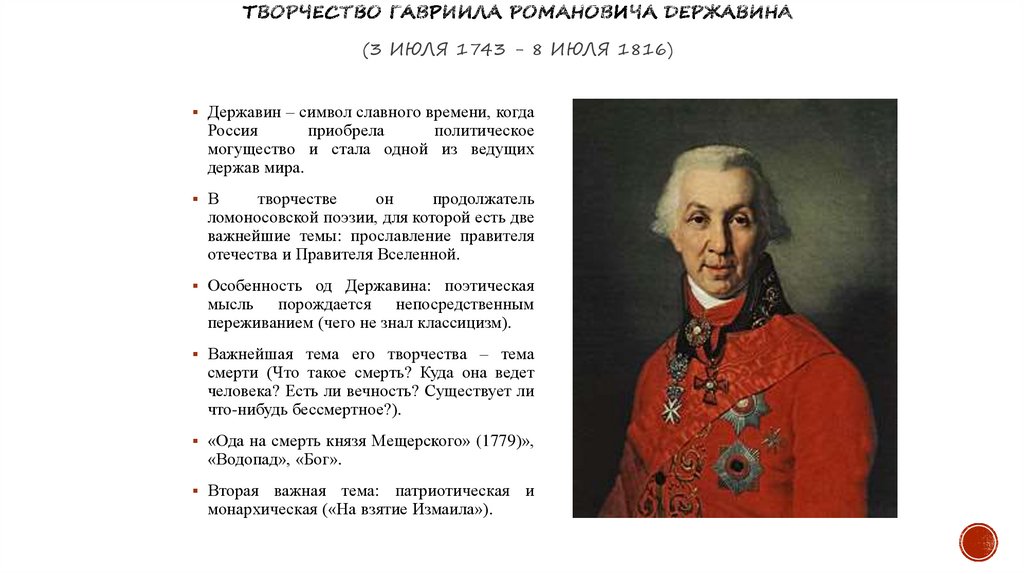

11.

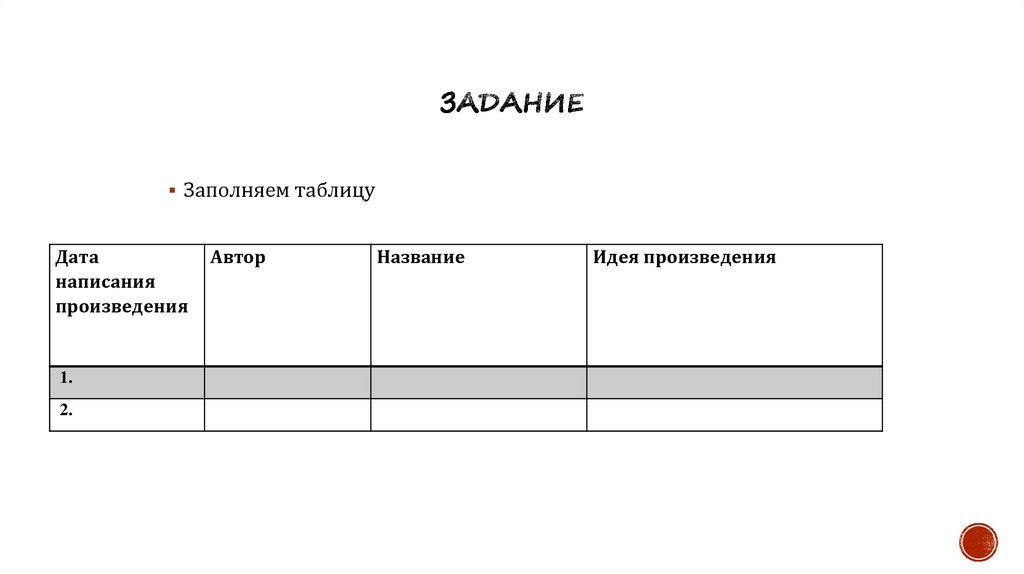

Заполняем таблицуДата

написания

произведения

1.

2.

Автор

Название

Идея произведения

12.

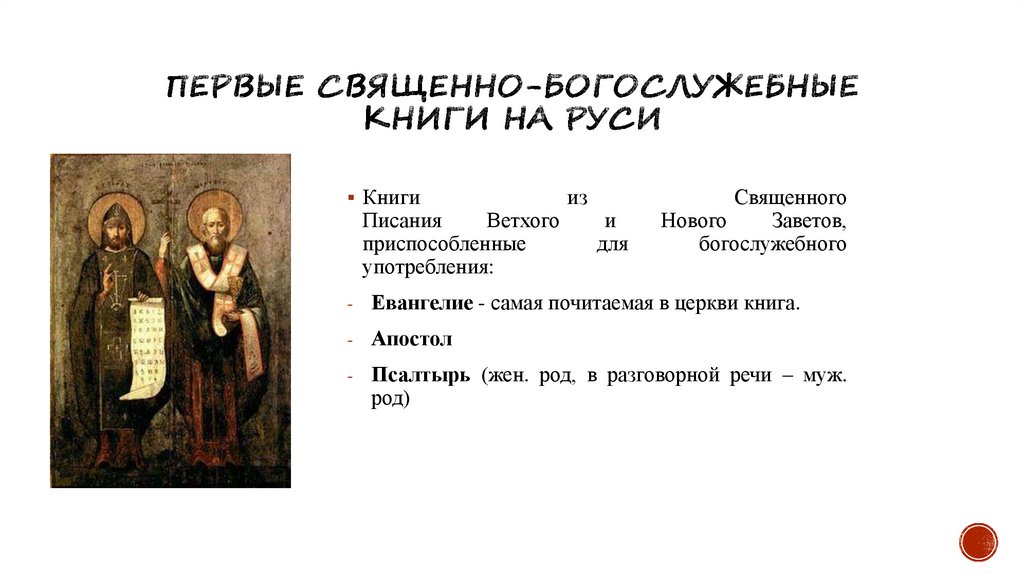

КнигиПисания

Ветхого

приспособленные

употребления:

из

и

для

Священного

Нового

Заветов,

богослужебного

- Евангелие - самая почитаемая в церкви книга.

- Апостол

- Псалтырь (жен. род, в разговорной речи – муж.

род)

13.

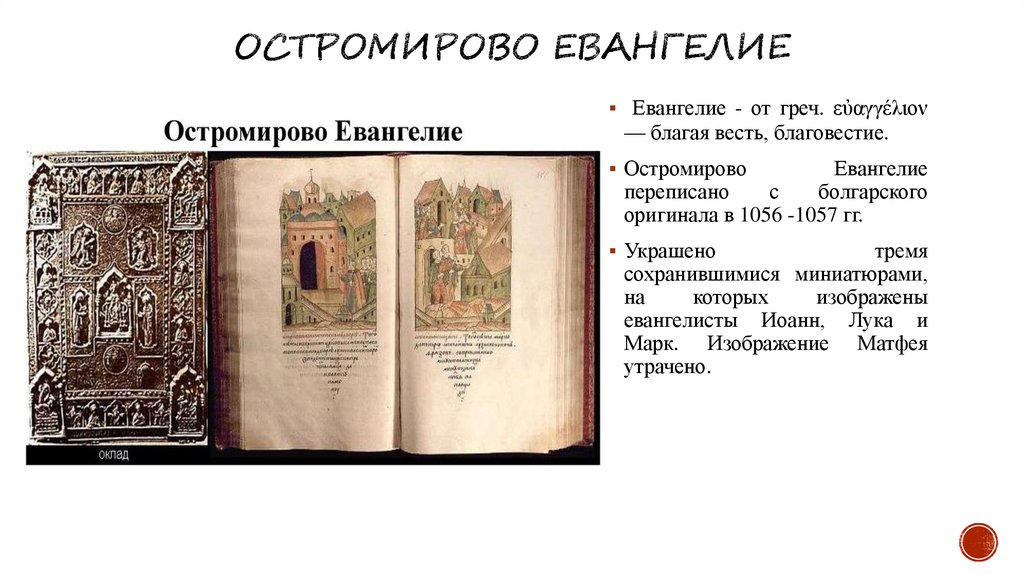

Евангелие - от греч. εὐαγγέλιον— благая весть, благовестие.

Остромирово

Евангелие

переписано

с

болгарского

оригинала в 1056 -1057 гг.

Украшено

тремя

сохранившимися миниатюрами,

на

которых

изображены

евангелисты Иоанн, Лука и

Марк. Изображение Матфея

утрачено.

14.

15.

16.

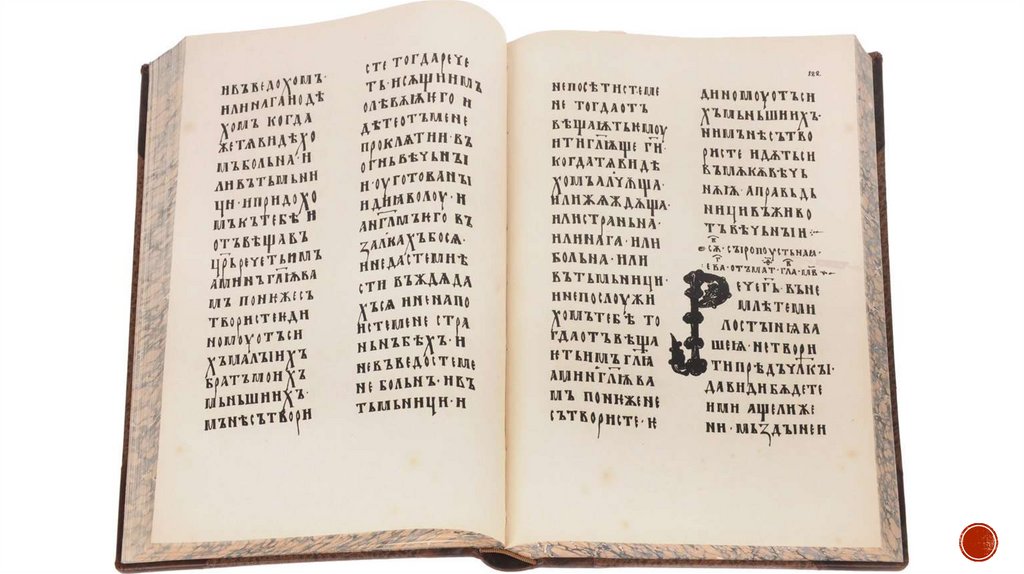

По своему содержанию и структуре произведение является кратким апракосом относится к богослужебному типу книг Священного Писания.Текст условно делят на три части:

Первая или Основная. Содержит евангельские каждодневные чтения от Пасхи до

Пятидесятницы, а также субботние и воскресные на недели года, следующие далее.

Вторая включает евангельские чтения по Месяцеслову, которые начинаются с

сентября, а также ряд дополнительных «на различные случаи» (например, на

освящение церкви, «в победу царю на брани»).

Послесловие.

17.

Апракос — это разновидность Евангелия, иначе именуемая «НедельнымЕвангелием».

Текст в нем составлен не в каноническом порядке, установленном на

Лаодикийском соборе (собор христианской церкви, состоявшийся около 360 года в

городе Лаодикия), а календарно. Иначе говоря, согласно с недельными

церковными чтениями, начиная с Пасхальной недели.

Примерно порядок чтений можно изложить так:

От Пасхи до Пятидесятницы преимущественно читается Евангелие от Иоанна;

От пентекостиан до нового лета, которое праздновалось в сентябре, —

преимущественно Евангелие от Матфея;

От нового лета до великого поста — преимущественно Евангелие от Луки;

Великий пост — четвероевангелие;

Чтения на «фиксированные», не выходящие из числа праздники, то есть не

связанные с датой Пасхи.

18.

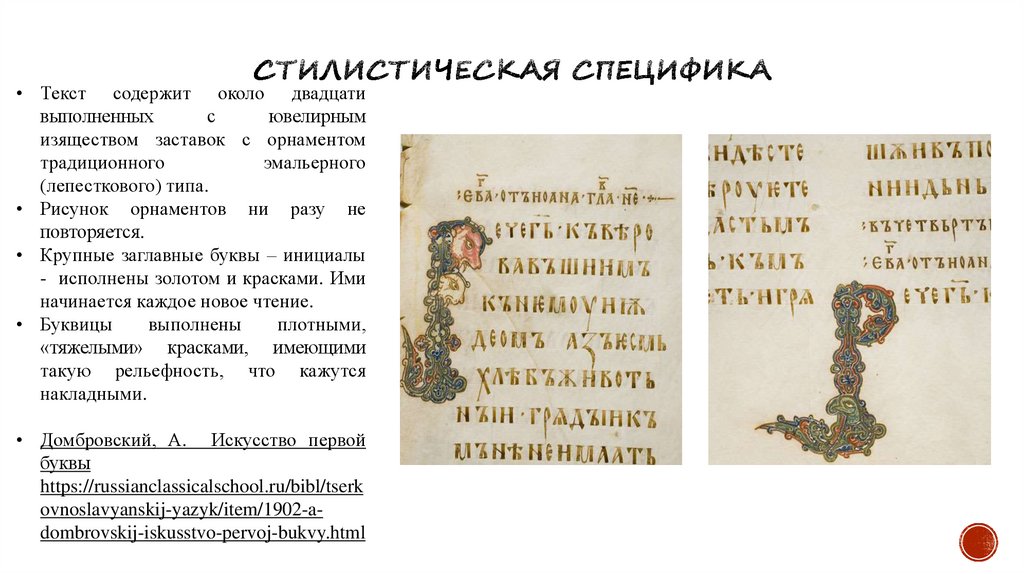

• Текст содержит около двадцативыполненных

с

ювелирным

изяществом заставок с орнаментом

традиционного

эмальерного

(лепесткового) типа.

• Рисунок орнаментов ни разу не

повторяется.

• Крупные заглавные буквы – инициалы

- исполнены золотом и красками. Ими

начинается каждое новое чтение.

• Буквицы

выполнены

плотными,

«тяжелыми» красками, имеющими

такую рельефность, что кажутся

накладными.

• Домбровский, А. Искусство первой

буквы

https://russianclassicalschool.ru/bibl/tserk

ovnoslavyanskij-yazyk/item/1902-adombrovskij-iskusstvo-pervoj-bukvy.html

19.

20.

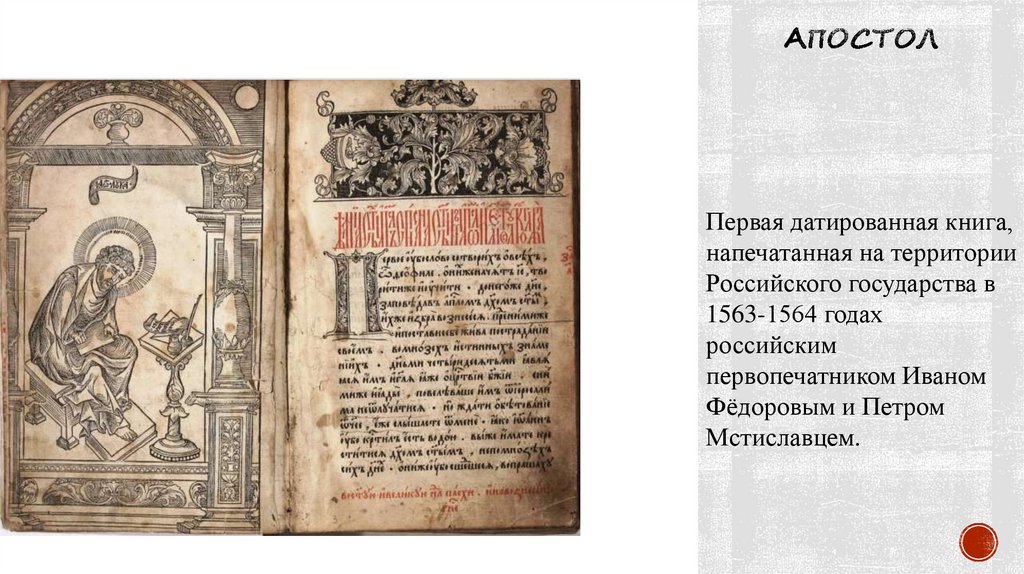

Первая датированная книга,напечатанная на территории

Российского государства в

1563-1564 годах

российским

первопечатником Иваном

Фёдоровым и Петром

Мстиславцем.

21.

22.

Святитель Афанасий Великий говорил:«Я думаю, что в словах этой книги измерена и объята вся жизнь

человеческая, все состояния души, все движения мысли, так что в

человеке нельзя найти ничего более. Нужно ли совершать покаяние и

исповедь? Угнетают ли тебя скорбь и искушение? Гонят ли тебя или

строят против тебя козни? Уныние ли овладело тобой? Или, видя себя

счастливым, а врага униженным, желаешь принести Господу

благодарность и хвалу? Все могут найти себе наставление в

божественных псалмах. Пусть читают слова их о каждом из этих

состояний, и всякий человек будет возносить их Господу, как будто бы

именно о нем они были написаны».

23.

24.

«Повесть временных лет» создана в Киеве в 1110-хгодах.

Составила основу большинства более поздних русских

летописей.

Охватывает период истории начиная с библейских

времён во вводной части и заканчивая в третьей

редакции

1117

годом.

Датированная

часть

истории Древней Руси начинается с лета 6360 (852 год),

к которому отнесено начало правления византийского

императора Михаила III.

«Повесть…»

– плод творчества нескольких

поколений летописцев, так как при переписывании

летописей последователи неизбежно вносили

какие-то добавления, поправки, иногда ошибались

или добавляли новые сведения.

25.

«Слово…» - образец ораторского1 часть – догматическая – о Крещении

Составлено между 1037 и 1050 гг.

2 часть посвящена князю Владимиру.

искусства.

Автор произведения – митрополит

Киевский Иларион.

Тема «Слова»: равноправие народов, резко

противостоящее средневековым теориям

богоизбранничества лишь одного народа,

теориям

вселенской

империи

или

вселенской церкви.

Д.С. Лихачев: «Иларион указывает, что

Евангелием и крещением Бог «все народы

спас», прославляет русский народ среди

народов всего мира и резко полемизирует

с учением об исключительном праве на

«богоизбранничество» только одного

народа».

Руси.

Князь — «учитель и наставник»

Русской земли. Он «равноумен»,

«равнохристолюбец». Идея этой части:

необходимо

признать

Владимира

святым.

3 часть посвящена Ярославу Мудрому.

Он продолжатель духовных заветов

Владимира, не только как рачительный

строитель новых церквей, но и как

достойный

«наместник…

владычества» своего отца.

Главный

Христос?

вопрос:

кто

есть

Иисус

Ответ митрополита: Богочеловек.

26.

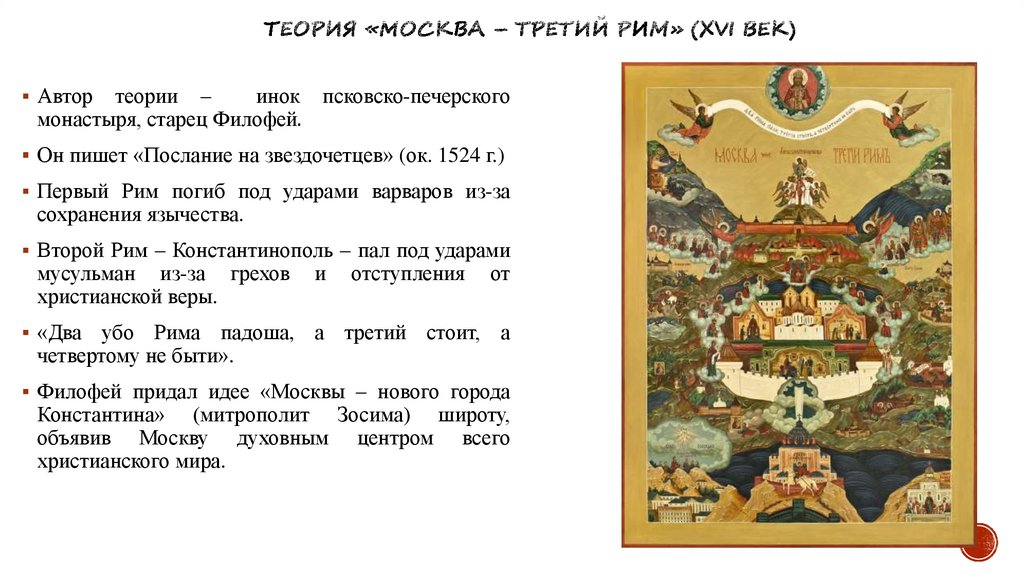

Автортеории –

инок псковско-печерского

монастыря, старец Филофей.

Он пишет «Послание на звездочетцев» (ок. 1524 г.)

Первый Рим погиб под ударами варваров из-за

сохранения язычества.

Второй Рим – Константинополь – пал под ударами

мусульман из-за грехов

христианской веры.

и

отступления

от

«Два

убо Рима падоша, а третий стоит, а

четвертому не быти».

Филофей придал идее «Москвы – нового города

Константина» (митрополит Зосима) широту,

объявив Москву духовным центром всего

христианского мира.

27.

Владимир Мономах – внук Ярослава Мудрого и КонстантинаМономаха.

1. «Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но

кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и

не станет лениться, а будет трудиться».

2. Иметь душу чистую и непорочную, тело худое, беседу кроткую и

соблюдать слово Господне: «Есть и пить без шума великого, при

старых молчать, премудрых слушать, старшим покоряться с

равными и младшими любовь иметь, без лукавства беседуя, а

побольше разуметь; не свиреповать словом, не хулить в беседе, не

смеяться много, стыдиться старших, с нелепыми женщинами не

беседовать, глаза держать книзу, а душу ввысь, избегать суеты; не

уклоняться учить увлекающихся властью, ни во что ставить

всеобщий почет. Если кто из вас может другим принести пользу, от

Бога на воздаяние пусть надеется и вечных благ насладится».

3. «Научись, верующий человек, быть благочестию свершителем,

научись, по евангельскому слову, очам управлению, языка

воздержанию, ума смирению, тела подчинению, гнева подавлению,

иметь помыслы чистые, побуждая себя на добрые дела, Господа

ради».

Портрет из Царского титулярника, 1672

(титулярник – иллюстрированный

справочник-письмовник по титулам

русских и иностранных царствующих

монархов)

28.

«Поучение» - нравственное завещание Мономаха.«Поучение» Владимира Мономаха сохранилось в единственном списке - оно механически

включено в текст Лаврентьевской летописи 1377 года в испорченном виде.Написано примерно в

1116 году.

Состоит из 3-х частей:

• Автобиография;

• Рассказ Мономаха о своей жизни;

• Послание к князю Олегу Святославовичу.

Структура «Поучения»:

Вступление (смиренная просьба автора не посмеяться над пишущим);

• Назидательная часть (хвала Богу за всё и изложение наставления);

• Концовка.

29.

Житие (агиография) – описание жизни святого. Герой жития в своей жизни следуетнаставлениям Христа и, проходя через множество испытаний, становится святым.

Патерик - сборник коротких рассказов о благочестивых монахах, прославившихся своим

аскетизмом.

Апокриф – произведение, посвящённое событиям и лицам Священной (ветхо- и новозаветной)

и церковной истории, не включённое в канон Церковью (а ветхозаветный апокриф - также и

иудейской синагогой).

Летопись. Так называлась погодная (по «летам» – по «годам») запись. Учёные монахи

сообщали о тех событиях, которые происходили в тот или иной год. Годовая запись начиналась

словами: «В лето…».

Поучение – жанр, в котором излагались правила жизни, которые автор хотел донести до

читателя: он поучал его.

Слово – разновидность жанра древнерусского красноречия. Это наиболее употребительное

заглавие сочинений, иногда заменяемое другими: сказание, поучение, повесть.

Послание – обычно использовалось в публицистических целях. Таково послание ХVI века

Ивана Грозного Василию Грязному.

Хождение – жанр, в котором описывались всякого рода путешествия в иные земли и

приключения («Хождение за три моря Афанасия Никитина).

30.

Жития святыхЖития мучеников

Жития просветителей народов

Жития святителей

Жития благоверных правителей

Жития преподобных

Жития Христа ради юродивых

Жития праведников

- праведных святых жен.

https://www.pravenc.ru/text/182317.html

31.

4. «Лишаемый - не мсти, ненавидимый - люби, гонимый - терпи, хулимый - молчи, умертвигрех».

5. «Избавляйте обижаемого, давайте суд сироте, оправдывайте вдовицу».

6. «Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал

нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их:

покаянием, слезами и милостынею».

7. «Собственного слабого ума наставление, от худаго моего безумья наказанье».

8. «Если и на коне едучи не будет у вас никакого дела и если других молитв не умеете сказать, то

«Господи, помилуй» взывайте беспрестанно втайне, ибо эта молитва всех лучше, - нежели думать

безлепицу, ездя».

9. «Если же вам придется крест целовать братии или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем

можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, преступив, не погубить души

своей».

10. «Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его; если и будет повинен

смерти, то не губите никакой христианской души».

32.

• «Слово…» - основа воинской повести врусской литературе.

• В основу «Слова …» положен реальный

факт: военные события 1185 г. Князь

Новгорода

Северского

Игорь

Святославович идет в военный поход

против половцев.

• Время создания «Слова» лежит в

интервале: 1187 г. – первая треть XV века.

• Идейное содержание. Автор «Слова…»

превращает частный эпизод русскополовецких войн в событие общерусского

масштаба.

• Основная идея произведения: всем

князьям

необходимо объединиться в

борьбе

со

степняками,

закончить

межусобицы и жить между собой в мире.

33.

• Повесть посвящена Куликовской битве –знаменательному событию в истории

Руси.

• Автор о произведении: «жалость и

похвала великому князю Дмитрею

Ивановичю и брату его, князю

Владимеру Ондреевичю».

• Композиция произведения двухчастна.

• 1-ая часть - «Жалость» - это плач по

погибшим.

• 2-я - «Похвала» - слава мужеству и

воинской доблести русских.

34.

Житиенаписано

в

Рождественском

монастыре во Владимире, где похоронен

Александр Невский.

Один

из авторов жития – митрополит

Кирилл, знавший Александра Невского

лично.

Огромное

значение

имеет

действие, деяние, события.

Идеал

человека

–

воин,

государственный деятель.

поступок,

князь,

35.

36.

Время творческих исканий и открытий в литературе.Основные события конца ХIV – ХV в. – подъем национального самосознания, возвышение

Москвы.

Складывается новый нравственный идеал эпохи, что находит отражение в житиях,

написанных Епифанием Премудрым.

37.

АвторыЛогофет.

-

Епифаний

Премудрый,

Пахомий

Епифаний

Премудрый – ученик преп. Сергия

Радонежского.

«Житие» не дошло до нас в первоначальном виде: в

середине XV в. вышедшее из-под пера Епифания,

оно было переработано официальным агиографом

Пахомием Логофетом.

Пахомий писал после «обретения мощей» Сергия в

1422 г. и основное внимание уделил «чудесам»,

свершавшимся у гроба святого.

Епифаний Премудрый выражает в тексте троическую

идею (чудо троекратного проглашения, преп. Сергий

– служитель святой Троицы, прием троекратного

цитирования).

38.

Тема «Жития…» - выбор человеком духовногожизненного пути.

Повествование сопровождается Предисловием,

рассказами о посмертных

Похвальным словом ему

преподобному.

чудесах святого,

и Молитвой к

Основная часть – это сам рассказ о святом,

который состоит из трех частей: жизнь, смерть и

посмертные чудеса.

В рукописной традиции «Житие» представляет

собой разделенное на 30 глав повествование о

преподобном Сергии от его рождения до самой

смерти.

39.

В период Московского централизованного государства происходитпоявление общерусской литературы;

литература переживает период нового монументализма, расцвет

публицистики;

проявляется интерес к биографиям исторических деятелей.

Основные произведения этого времени: «Повесть о Петре и Февронии

Муромских», «Хождение за три моря Афанасия Никитина», «Домострой»,

«Великие Четьи Минеи».

40.

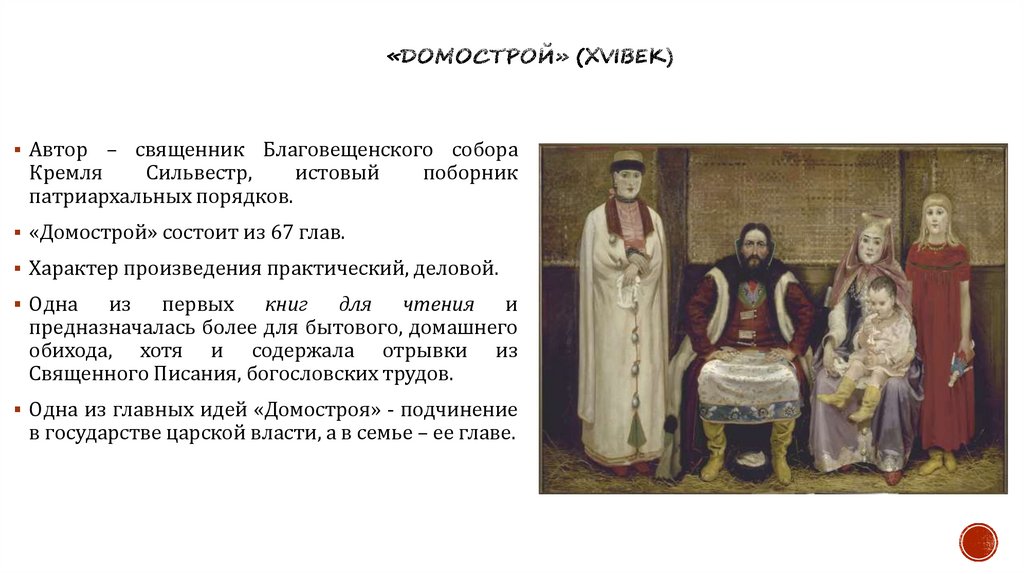

Автор– священник Благовещенского собора

Кремля

Сильвестр,

истовый

поборник

патриархальных порядков.

«Домострой» состоит из 67 глав.

Характер произведения практический, деловой.

Одна

из первых книг для чтения и

предназначалась более для бытового, домашнего

обихода, хотя и содержала отрывки из

Священного Писания, богословских трудов.

Одна из главных идей «Домостроя» - подчинение

в государстве царской власти, а в семье – ее главе.

41.

«Домострой» состоит из трех частей:1.

2.

3.

О поклонении церкви и царской власти - ДУХ

О «мирском строении» (отношениях внутри семьи) -ДУША

О «домовом строении» (хозяйстве) – ТЕЛО

«кто противится властителем, тот божию поведению противитца».

«Чада, … любите отца своего и мать свою и послушайте их, и повинуйтеся

им по Боге во всем. И старость их чтите».

42.

ЖИТИЕ–

любимый

жанр

авторов

Древней

Руси.

1. В качестве идеала русская литература выдвигала Христа. Герой жития в своей жизни следует

наставлениям

Христа

и,

пройдя

через

множество

испытаний,

становится

святым.

2.

Житие

создавалось

после

смерти

святого,

но

не

всегда

после

формальной

канонизации.

Канонические

черты

жития:

-житие

составлялось

после

смерти

святого;

-повествование

ведется

от

3-го

лица;

-композиция

жития

строится

по

строгой

схеме;

-герой

идеализируется;

-пространство

и

время

условно.

Канон – с греч. «норма, образец». Канонизация – причисление к числу святых.

43.

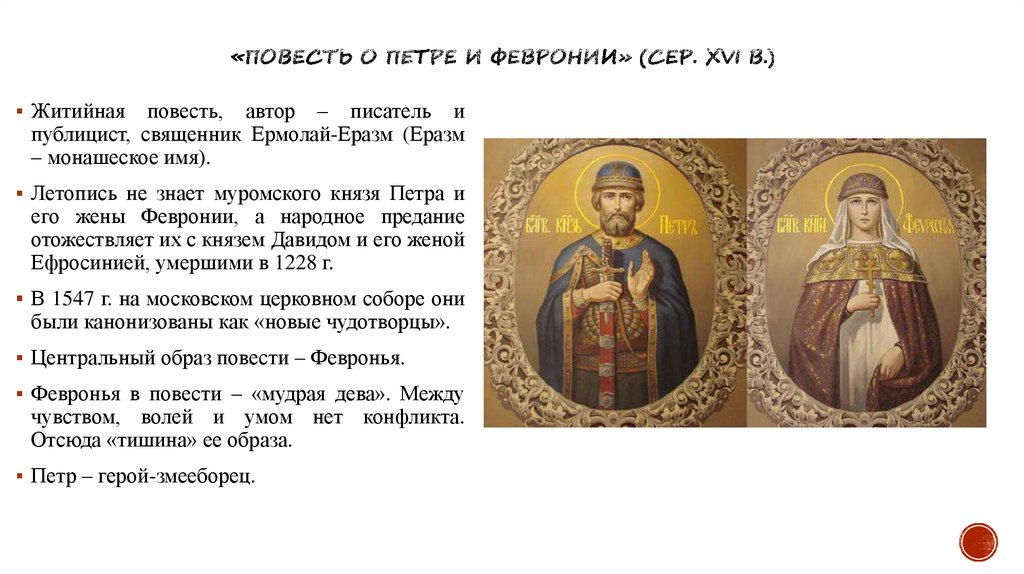

Житийнаяповесть, автор – писатель и

публицист, священник Ермолай-Еразм (Еразм

– монашеское имя).

Летопись не знает муромского князя Петра и

его жены Февронии, а народное предание

отожествляет их с князем Давидом и его женой

Ефросинией, умершими в 1228 г.

В 1547 г. на московском церковном соборе они

были канонизованы как «новые чудотворцы».

Центральный образ повести – Февронья.

Февронья в повести – «мудрая дева». Между

чувством, волей и умом нет конфликта.

Отсюда «тишина» ее образа.

Петр – герой-змееборец.

44.

Житие написано в 1672-1673 гг.Это произведение автобиографического характера.

Центральная

тема жития - тема личной жизни

Аввакума, неотделимая от борьбы за «древлее

благочестие» против Никоновых новшеств.

Одна из тем «Жития» - тема равенства.

«Не токмо за изменение святых книг, но и за мирскую

правду … подобает душа своя положить».

45.

- Сколько редакций своего «Жития» создал Аввакум?- Что из этой повести мы узнаём о жизни Аввакума? (Отметьте элементы автобиографии в произведении).

- Что «шире и пестрее» вошло в «Житие», чем того требовала цель создания произведения?

- Какова цель создания «Жития»?

- Выделите ключевые

собственной жизни.

эпизоды

священной

истории,

упоминаемые

протопопом

относительно

- Его «Житие» не только автобиография, где описаны мытарства и испытания, выпавшие на его долю, оно

населено и микробиографиями – ещё одно новаторство. О ком пишет Аввакум?

- Аввакум сравнивает героев с тем или иным животным: «яко лис», Никон – «волк со дьяволом», Пашков – «яко

дикий зверь», «медведь морской белой».

Про себя в Братском остроге Аввакум говорит: «что собачка, в соломке лежу», «…взяли меня палачи, привели

перед него. Он со шпагою стоит и дрожит: начал мне говорить: «поп ли ты или роспоп?»; и аз отвещал: «аз

есмь Аввакум протопоп; говори: что тебе дело до меня?». Он же рыкнул, яко дикий зверь, и ударил меня по щоке,

таже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, и, чекан ухватя, лежачева по спине ударил трижды и,

разболокши, по той же спине семьдесят два удара кнутом». Этот приём, когда переносятся признаки животного

на человека, называется зооморфизмом.

-Какие черты характера подчёркивает таким сравнением Аввакум?

46.

Фрагмент 1.«Сел Пашков на стул, шпагою подпёрся, задумался и плакать стал, а сам говорит:

«Согрешил, окаянной, пролил кровь неповинну, напрасно протопопа бил: за то

меня наказует Бог!» Он же, Пашков, оставя застенок, к сыну своему пришёл, яко

пьяный с кручины… Пашков же, возвед очи свои на меня, - слово в слово что

медведь морской белой, жива бы меня проглотил, да господь не выдаст! – вздохня,

говорит: «Так-то ты делаешь?»

47.

Фрагмент 2.«Опечалялся, сидя, рассуждаю: что сотворю? Проповедую ли слово божие или скроюся где? Понеже

жена и дети связали меня. И виде меня печальна, протопопица моя приступи ко мне со опрятством и

рече ми: «Что, господине, опечалился еси?» Аз же ей подробну известих: «Жена, что сотворю? Зима

еретическая на дворе: говорить ли мне или молчать? – связали вы меня!». Она же мне говорит: «Господи

помилуй! Что ты, Петрович, говоришь? Слыхала я – ты же читал – апостольскую речь: «привязался еси

жене – не ищи разрешения, егде отрешишися, тогда не ищи жены». Аз тя и с детьми благословляю.

Дерзай проповедати слово божие по-прежнему, а о нас не тужи: дондеже бог изволит, живём вместе, а

егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай: силён Христос и нас не покинет! Поди, поди в

церковь, Петрович, - обличай блудню еретическую!» Я-су ей за то челом и, отрясшее от себя печальную

слепоту, начах по-прежнему слово божие проповедать и учити по градам и везде, ещё же и ересь

никонианскую со дерзновением обличал».

48.

Фрагмент 3.«Таже с Нерчи-реки паке назад возвратилися к Русе. Пять недель по льду голому ехали на нартах. Мне

под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающееся о лёд. Страна

варварская, иноземцы немирные: отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем,

голодные и томные люди. Протопопица бедная бредёт-бредёт да и повалится, - кольско гораздо! В иную

пору бредучи повалилась, а иной томнОй же человек на неё набрёл, тут же и повалился, оба кричат, а

встать не могут. Мужик кричит: - Матушка-государыня, прости! А протопопица кричит: - Что ты, батько,

меня задавил? Я пришол, - на меня, бедная, пеняет, говоря: - Долго ли муки сея, протопоп, будет? И я

говорю: «Марковна, до самые до смерти!» Она же, вздохня, отвещала: «Добро, Петрович, ино ещё

побредём».

49.

Фрагмент 4.«На том же Хилке в третье тонул. Барку от берега оторвало водою, - людские стоят, мою ухватило и

понесло! Жена и дети остались на берегу, а меня сам-друг с кормщиком помчало. Вода быстрая,

переворачивает барка вверх боками и дном: а я на ней ползаю, а сам кричу: « Владычица, помози!

Упование, не утопи!». Иное ноги в воде, а иное выползу наверх. Несло с версту и больше: да люди

переняли. Всё размыло до крохи! Да што петь-делать, коли Христос и Пречистая Богородица

изволили так? Я вышел из воды, смеюсь: а люди, те охают, платье моё по кустам развешивая…».

50.

1.2.

3.

4.

5.

6.

7.

Автобиографическая повесть

Микробиографии

Первый женский образ в житийной литературе

Лирический подход к героям

«Природоведческая» сторона таланта Аввакума

Юмор, насмешка в описаниях

«Русский природный» язык Аввакума. Своё «вяканье», «ворчанье» противопоставил

литературному языку как языку официальной церкви.

51.

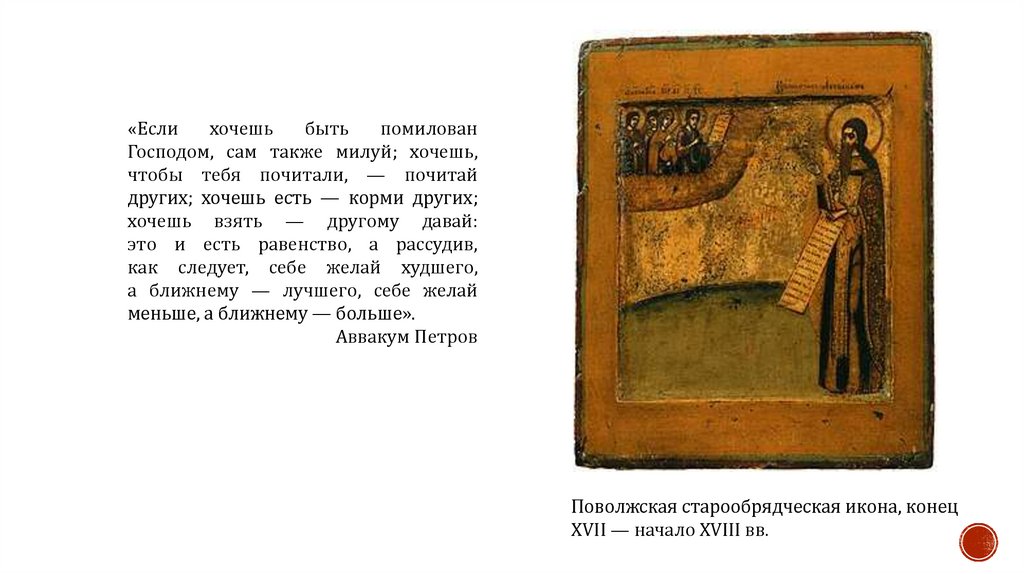

«Еслихочешь

быть

помилован

Господом, сам также милуй; хочешь,

чтобы тебя почитали, — почитай

других; хочешь есть — корми других;

хочешь взять — другому давай:

это и есть равенство, а рассудив,

как следует, себе желай худшего,

а ближнему — лучшего, себе желай

меньше, а ближнему — больше».

Аввакум Петров

Поволжская старообрядческая икона, конец

XVII — начало XVIII вв.

52.

53.

ХVII век – время зарождения, существования и борьбы разных литературных школ инаправлений.

Стиль барокко, заимствованный из Европы, стал стилем московской придворной культуры

последней трети ХVII века.

Барокко одновременно ориентировано на Средневековье и Ренессанс («двойственный»

стиль).

В России барокко выполняло функции Ренессанса.

Специфика стиля:

- в барокко на первом месте идея Бога как первопричины и цели земного существования;

- барокко обратилось к средним векам и возродило мистику, «пляски смерти»*, темы

Страшного суда, загробных мучений;

- персонажи барочных произведений – античные боги и герои.

54.

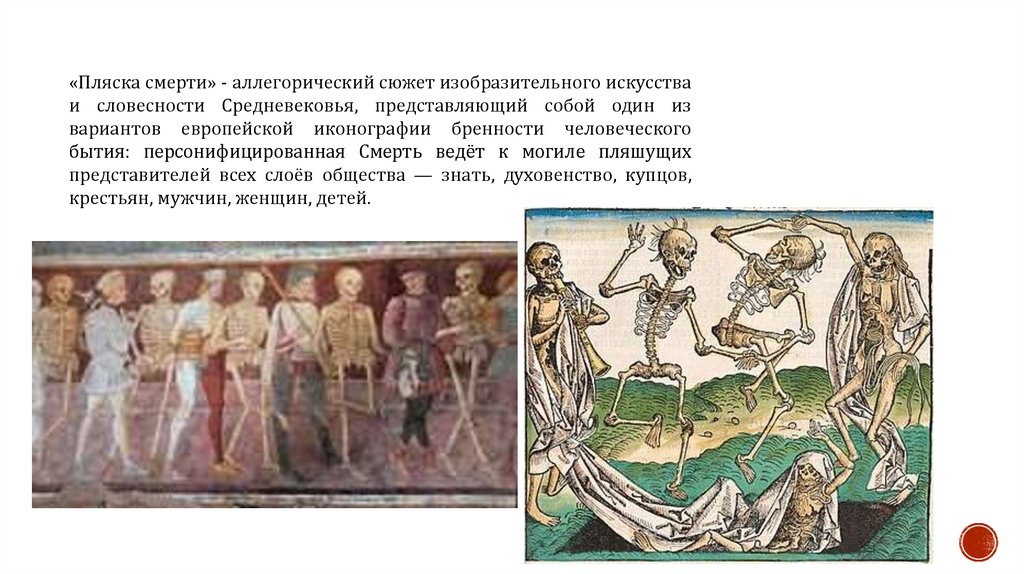

«Пляска смерти» - аллегорический сюжет изобразительного искусстваи словесности Средневековья, представляющий собой один из

вариантов европейской иконографии бренности человеческого

бытия: персонифицированная Смерть ведёт к могиле пляшущих

представителей всех слоёв общества — знать, духовенство, купцов,

крестьян, мужчин, женщин, детей.

55.

• У истоков русского барокко стоял православный белорус,«дидаскал» (учитель).

• Он учился в Киево-Могилянской академии, аозможно, слушал курс

лекций в Виленской иезуитской коллегии.

• Происхождение и образование Симеона Полоцкого наглядно

показывают, откуда и каким образом в Россию проникал стиль

барокко.

• В Москве воспитывал детей царя Алексея Михайловича.

• Открыл недалеко от Кремля латинскую школу (Заиконоспасский

монастырь).

• Учредил должность придворного поэта.

• Любое событие в царской семье (браки, именины, рождения детей)

давало Симеону Полоцкому повод для сочинения стихотворений

«на случай».

https://azbyka.ru/otechnik/Simeon_Polockij/

56.

Творческое наследие Симеона Полоцкого велико: подсчитано,что он оставил около 50000 стихотворных строк.

«Рифмологион, или Стихослов» - сборник, который дошел в

черновом автографе и опубликован только в извлечениях.

«Псалтырь

рифмотворная» - стихотворное

Псалтыри, напечатанное в 1680 г.

переложение

«Вертоград многоцветный» (1678) - сборник, оставшийся в

рукописях. Это поэтическая энциклопедия, в

стихотворения расположены в алфавитном порядке.

которой

В «Вертограде» насчитывается около 1155 названий. Под одним

названием часто помещается целый цикл – от 2-х до 12-ти

стихотворений.

Каждый

день исписывал мелким

нынешнего тетрадного формата.

почерком

8

страниц

Его задача – создать в России новую словесную

культуру.

57.

«Вертоград многоцветный» - поэтическая энциклопедия, в которойавтор дает читателю широчайший свод знаний прежде всего по

истории – античной, средневековой, западноевропейской.

В книге соседствуют античные сюжеты и исторические анекдоты о

Цезаре, Августе, Александре Македонском, Диогене, Юстиниане,

Карле Великом.

Во многих стихотворениях использована «Естественная история»

Плиния Старшего.

сборник дает сведения о вымышленных и экзотических животных

(птице-фениксе, плачущем крокодиле, страусе, сфинксе, саламандре,

сирене, кентавре), о драгоценных камнях (янтаре, магните),

космогонических воззрениях, христианской символике.

Сборник отражает принцип барокко – говорить о «пестроте» мира, о

переменчивости сущего, тягу к сенсационности.

Сами по себе вещи не интересуют Симеона Полоцкого – интересна их

умопостигаемая сущность, скрытое в них Слово, так как Слово –

главный элемент культуры.

Отсюда поэт – «второй бог»: поэт своим словом извлекает из небытия

людей, события, мысли.

58.

Симеон Полоцкий представляет себе мир в виде книгиили алфавита, а элементы мира – части книги, ее листы,

строки, слова, литеры:

Мир сей приукрашенный – книга есть велика,

еже словом написал всяческих Владыка.

Пять листов препространных в ней ся обретают,

яже чюдна писмена в себе заключают.

Первый же лист есть небо, на нем же светила,

яко писмена, Божия крепость положила.

Вторый лист огнь стихийный под небом высоко

в нем яко Писание силу да зрит око.

Третий лист преширокий аер мощно звати,

на нем дождь, снег, облаки и птицы читати.

Четвертый лист – сонм водный в нем ся обретает,

в том животных множество удобь ся читает.

Последний лист есть земля с древесы, с травами,

с крушцы и с животными, яко с писменами…

Слово воспринимается как инструмент преобразования

мира, как средство создания новой европейской культуры.

59.

ЛИТЕРАТУРА ХVIII ВЕКАЧасть 2.

60.

А.С. Пушкин:«Соединяя необыкновенную силу воли с

необыкновенною силою понятия, Ломоносов

обнял все отрасли просвещения. Жажда науки

была

сильнейшею

страстию

сей

души,

исполненной страстей. Историк, ритор, механик,

химик, минералог, художник и стихотворец, он все

испытал и все проник...».

В

характере Ломоносова все составляло

единство: сильная воля и целеустремленность,

поэтическое вдохновение и талант ученогопрактика, трезвая рассудочность и живая

христианская вера.

Ломоносов

глубоко переживает связь с

личностью Петра I, что находит отражение во

всем его творчестве.

61.

Организует первую в России химическуюлабораторию.

Как

химик

вырабатывает

формулу

«ломоносовского

фарфора»,

возрождает

производство цветного стекла и создает

мозаичные картины: портрет Петра I и

«Полтавская битва».

Развивает атомно-молекулярные представления

о строении вещества.

Создает ряд оптических приборов (кроме того,

усовершенствовал телескоп).

Открывает атмосферу на Венере, раскрыл

происхождение грозы и северного сияния.

Описывает строение Земли.

Объясняет происхождение многих полезных

ископаемых и минералов.

Публикует руководство по металлургии.

Подчеркивает важность исследования

Северного морского пути и освоения Сибири.

Является автор трудов по русской истории.

Совершенствует русский язык, сочиняет стихи.

По инициативе Ломоносова основан

Московский университет (1755).

62.

- «Краткое руководство к красноречию» (1748)- «Российская грамматика» (1754 - 1755);

- «О пользе книг церковных и российском языке» (1757)

63.

Основной жанр у Ломоносова – ода.Частотная тема – тема науки. По

мнению Ломоносова, науки и знания

– то, что помогает служить величию

отчества.

Первое произведение Ломоносова –

торжественная

Хотина».

«Ода

на

взятие

Научное

знание

не

мешает

христианской

вере.

Наоборот,

невежество приводит к язычеству,

считает Ломоносов.

Тема могущества Творца.

«Утреннее размышление о Божием

Величестве»,

«Вечернее

размышление о Божием Величестве

при случае великого

северного

сияния» (1743), «Письмо о пользе

стекла» (1752), «Ода, выбранная из

Иова» (1743 - 1751).

Песчинка как в морских волнах,

Как мала искра в вечном льде,

Как в сильном вихре тонкой прах,

В свирепом как перо огне,

Так я, в сей бездне углублен

Теряюсь, мысльми утомлен!

Сомнений полон ваш ответ

О том, что окрест ближних мест.

Скажите ж, коль пространен свет?

И что малейших дале звезд?

Несведом тварей вам конец?

Скажите ж, коль велик Творец?

64.

Сбери свои все силы ныне,Мужайся, стой и дай ответ.

Где был ты, как я в стройном чине

Прекрасный сей устроил свет;

Когда я твердь земли поставил

И сонм небесных сил прославил

Величество и власть мою?

Яви премудрость ты свою!

65.

(3 ИЮЛЯ 1743 - 8 ИЮЛЯ 1816)Державин – символ славного времени, когда

Россия

приобрела

политическое

могущество и стала одной из ведущих

держав мира.

В

творчестве

он

продолжатель

ломоносовской поэзии, для которой есть две

важнейшие темы: прославление правителя

отечества и Правителя Вселенной.

Особенность од Державина: поэтическая

мысль порождается непосредственным

переживанием (чего не знал классицизм).

Важнейшая тема его творчества – тема

смерти (Что такое смерть? Куда она ведет

человека? Есть ли вечность? Существует ли

что-нибудь бессмертное?).

«Ода на смерть князя Мещерского» (1779)»,

«Водопад», «Бог».

Вторая

важная тема: патриотическая и

монархическая («На взятие Измаила»).

66.

Скользим мы бездны на краю,В которую стремглав свалимся;

Приемлем с жизнью смерть

свою,

На то, чтоб умереть, родимся.

Без жалости все смерть разит:

И звезды ею сокрушатся,

И солнцы ею потушатся,

И всем мирам она грозит.

Смерть, трепет естества и страх!

Мы – гордость, с бедностью

совместна;

Сегодня бог, а завтра прах;

Сегодня льстит надежда лестна,

А завтра: где ты, человек?

Едва часы протечь успели,

Хаоса в бездну улетели,

И весь, как сон, прошел твой век.

67.

«Я царь — я раб — я червь — ябог!»

Неизъяснимый, непостижный!

Я знаю, что души моей

Воображении бессильны

И тени начертать твоей;

Но если славословить должно,

То слабым смертным

невозможно

Тебя ничем иным почтить,

Как им к тебе лишь возвышаться,

В безмерной разности теряться

И благодарны слезы лить.

Необычайным

От

тленна

я

пареньем

мира

отделюсь,

С душой бессмертною и пеньем,

Как лебедь, в воздух поднимусь.

history

history