Similar presentations:

Отечественная культура во второй половине ХХ - начале ХХI вв

1.

Тема 34. Отечественная культура во второйполовине ХХ – начале ХХI вв.

Кандидат исторических наук,

доцент кафедры «Философия, история и право»

Т.Н. Сидоренко

2.

Лекция 34. Отечественная культура во второй половине ХХ – нач. ХХI вв.Цель лекции:

Сформировать комплекс знаний об

особенностях культурного процесса и

достижениях советской и российской

культуры в конце XX – начале XXI вв.

3.

Лекция 34. Отечественная культура во второй половине ХХ – нач. ХХI вв.План лекции:

1. Советская культура в годы «оттепели»

2. Культурная жизнь во второй половине

1960-х – 1980-е гг.

3. Культура и наука в конце XX – нач. XXI вв.

4.

1. Советская культура в годы «оттепели»Проявления «оттепели» в литературе и

искусстве:

Реабилитированы деятели культуры, которые

подверглись преследованиям в ходе

«идеологических кампаний» в послевоенный

период – Мурадели, Шостакович, Прокофьев,

Хачатурян, Мясковский и др.

Реабилитированы деятели культуры 1930-х гг.:

В.Э. Мейерхольд, Б.А. Пильняк, О.Э.

Мандельштам, И.Э. Бабель, Г.И. Серебрякова.

Снова издаются произведения С.А. Есенина,

А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко.

В 1956 г. впервые - выставка работ П. Пикассо.

На художественной выставке в Москве в 1962 г.

был представлен авангард 20-30-х гг.

5.

1. Советская культура в годы «оттепели»«Оттепель» в культуре сочеталась с

критикой «упаднических тенденций»

Жесткой критике подвергались:

– писатели и поэты А.А. Вознесенский, Д.А.

Гранин, В.Д. Дудинцев;

– скульпторы и художники Э.Н. Неизвестный,

Р.Р. Фальк;

– ученые-гуманитарии Р. Пименов, Б. Вайль.

– Б.Л. Пастернак исключен в 1958 г. из Союза

писателей за публикацию за границей романа

«Доктор Живаго». По политическим

соображениям он вынужден был отказаться от

получения Нобелевской премии.

6.

1. Советская культура в годы «оттепели»Со второй половины 50-х гг. расширяются

международные связи советской культуры:

– возобновляется Московский кинофестиваль;

– с 1958 г. открывается Международный конкурс

исполнителей им. П.И. Чайковского;

– восстанавливается экспозиция Музея

изобразительных искусств им. Пушкина,

проводятся международные выставки;

– в 1957 г. в Москве прошел VI Всемирный

фестиваль молодежи и студентов.

7.

1. Советская культура в годы «оттепели»Образование:

В 1956 г. отмена оплаты за обучение в старших

классах, средних специальных и высших

учебных заведениях;

В 1958 г. – реформа средней школы под лозунгом

«укрепления связи школы с жизнью»:

– вводится обязательное 8-летнее образование на

«политехнической» основе;

– срок обучения возрастает до 11 лет, и помимо

аттестата зрелости выпускники получают

свидетельство о специальности (однако в середине

60-х гг. занятия на производстве отменены)

Сокращалось число школ, где обучение велось

на национальном языке.

8.

1. Советская культура в годы «оттепели»Перемены в системе высшего образования:

При поступлении в вуз преимущество получали

абитуриенты, имевшие трудовой стаж не менее

двух лет или отслужившие в армии по призыву.

Росло число мест для студентов на вечерних и

заочных отделениях вузов.

Для выпускников вузов вводили обязательную

отработку в течение трёх лет на тех

предприятиях или в учреждениях.

9.

1. Советская культура в годы «оттепели»Наука:

Развитие науки и техники в середине 1950-х гг. стало

одним из приоритетов государственной политики.

В конце 1950-начале 1960-х гг. СССР принадлежит

ведущая роль в освоении космоса:

– 4 октября 1957 г. на околоземную орбиту был выведен

первый искусственный спутник Земли;

– 12 апреля 1961 г. состоялся первый полет

пилотируемого космического корабля (Ю. Гагарин);

– в 1963 г. космический полёт совершила первая

женщина космонавт В. Терешкова.

– «отцами» советской космонавтики стали конструктор

ракетной техники С.П. Королев и разработчик

ракетных двигателей В.М. Челомей

10.

1. Советская культура в годы «оттепели»Достижения науки и техники:

Успехи в освоении «мирного атома» – в 1957 г. –

первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Достижений добились авиаконструкторские бюро,

возглавляемые А. Н. Туполевым, С. В. Ильюшиным,

О. К. Антоновым, П. О. Сухим, А. С. Яковлевым.

Созданы реактивные пассажирские самолёты Ту104, Ту-114, винтокрылые машины Ил-18, Ан-24.

Возрождалась экспериментальная генетика (Н.П.

Дубинин, Н. В. Тимофеев-Ресовский).

Лауреатами Нобелевской премии стали учёныефизики П.А. Черенков, И. М. Франк, И.Е. Тамм; Л.Д.

Ландау; Н.Г. Басов и А. М. Прохоров; учёный-химик

Н.Н. Семёнов.

11.

1. Советская культура в годы «оттепели»Художественная культура:

Идеи «оттепели» отражены на страницах журнала

«Новый мир» (гл. ред. – А.Т. Твардовский). Повесть

А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Новые веяния в литературе:

– основной темой стал человек с его духовными

ценностями и исканиями, переосмысление недавнего

прошлого страны, проблем в развитии общества.

– развивается жанр научно-социальной фантастики

(И. Ефремов, братья Стругацкие);

– новый жанр – деревенская проза (В. Овечкин, В.

Белов, В. Распутин, В. Шукшин и др.).

Плеяда талантливых поэтов – А.А. Вознесенский,

Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулина, Р.И.

Рождественский.

12.

1. Советская культура в годы «оттепели»Живопись:

Новое направление – «суровый стиль». На место

довольных жизнью героев сталинского времени

пришли усталые, погружённые в себя романтикипервопроходцы – геологи, нефтяники, спортсмены.

(«Наши будни», «Геологи», П. Ф. Никонова, картины Г.

М. Коржева, Т. Т. Салахова и др.)

Скульптура:

Произведения, пытались придать человеческие

черты: статуя «Перекуём мечи на орала», монумент

строителям Волжской ГЭС работы Е. В. Вучетича;

памятник К. Марксу в Москве Л. Е. Кербеля; памятник

П. С. Нахимову в Севастополе Н. В. Томского и др.

Наряду с официозом распространяется так называемое

нонконформистское направление (скульптор Э.И.

Неизвестный и художник Э. М. Белютин.

13.

1. Советская культура в годы «оттепели»Классическая музыка:

Композиторы Д.Д. Шостакович (Симфония № 11 «1905

год», Симфония № 13), А.И. Хачатурян (балет

«Спартак»), Г.В. Свиридов и др.

Советские кинофильмы:

Наиболее известными стали: «Летят журавли» М.К.

Калатозова (премия на Каннском фестивале 1958 г.),

«Весна на Заречной улице» М. М. Хуциева, «Девять

дней одного года» М.И. Ромма, «Иваново детство» А.А.

Тарковского, «Тихий Дон» С.А. Герасимова.

Театральное искусство:

Образование трупп молодых актёров театра

«Современник» (Е. А. Евстигнеев, О.Н. Ефремов, О.П.

Табаков), Театра на Таганке под руководством Ю.П.

Любимова.

Возник новый жанр бардовской песни: Б.Ш. Окуджава,

А.А. Галич, А. М. Городницкий, Ю.И. Визбор.

14.

1. Советская культура в годы «оттепели»Быт советских людей:

Новой характерной чертой советского быта стало

телевидение. Телефильмы, спортивные

соревнования, юмористические передачи.

Попытки создания советской моды.

Массовым движением стали студенческие

стройотряды. Получил развитие туризм.

Распространялись новые бытовые приборы –

магнитофоны, транзисторные приёмники,

холодильники.

Кампании по борьбе со стилягами, «тлетворным

влиянием Запада», тунеядцами, деятельность

товарищеских судов, созданных для контроля

бытового поведения населения.

15.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Развитие науки в 1960-1980-е гг.:

Крупнейший математик XX в. А.Н. Колмогоров

развивал разделы: теория вероятностей, теория

функций, теория информации.

М.В. Келдыш добился значительных результатов в

области прикладной математики и механики;

руководил космическими программами.

В 1970-х гг. лауреатами Нобелевской премии стали

Л.В. Канторович за разработку экономикоматематических моделей, П.Л. Капица за научные

разработки в области физической науки.

В 1970-х гг. математики С.П. Новиков и Г.А.

Маргулис стали лауреатами Филдсовской медали –

высшей награды в области математической науки.

16.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Развитие науки в 1960-1980-е гг.:

В 1970-1980-х гг. продолжалось освоение космоса:

– в марте 1965 г. А.А. Леонов впервые вышел в

открытый космос;

– советские аппараты совершили посадки на Луне,

Венере, Марсе;

– создание орбитальных космических станций;

– С.Е. Савицкая в 1984 г. первой из женщин совершила

выход в открытый космос.

В области гуманитарных наук выделялись ученые:

– Д.С. Лихачёв, работающий в области древнерусской

литературы;

– В.А. Сухомлинский – выдающийся советский

педагог-новатор.

17.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Образование:

В 1972 г. в СССР принято постановление о

переходе ко всеобщему среднему образованию.

Большое внимание уделялось средним

профессиональным училищам, которые давали

рабочую квалификацию.

С целью выявления талантливых школьников

распространение получили предметные олимпиады.

В области высшего образования – рост числа

университетов, частично преобразованных из

педагогических институтов.

Гуманитарное образование в основном было

нацелено на подготовку партийно-идеологических

работников и учителей.

18.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Литература и искусство

1. Официальное направление – официоз, т.е.

произведения деятелей культуры, обслуживающих

власть.

«Секретарская литература» – главными героями

становились партийные руководители и

советские чиновники.

Изобразительное искусство – творчество Д.А.

Налбандяна (портреты Л. И. Брежнева), С.Н.

Присекина («Парад Победы») и др.

В рамках (парадного) социалистического реализма

работали художники и скульпторы, изображающие

доярок, сталеваров, представителей элиты.

19.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Литература и искусство

2. Второе направление – творчество писателей и

художников, которые подвергались цензуре,

критиковались властью, но были ею терпимы.

– «деревенская проза»: Ф.А. Абрамов, В.И. Белов, В.М.

Шукшин;

– повести В.Г. Распутина («Пожар»), В.П. Астафьева

(«Печальный детектив»), романы Ч.Т. Айтматова

«Буранный полустанок», «Белый пароход»;

– «городская проза»: В.П. Аксёнов, С.Д. Довлатов и др.

– «лейтенантская проза» – произведения о войне: Ю.В.

Бондарев, К.Д. Воробьёв, В.В. Быков и др.;

– жанр фантастики: А.Н. и Б.Н. Стругацкие, И.А.

Ефремов.

– писатели-сатирики: М.М. Жванецкий и Ф.А.

Искандер.

20.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Литература и искусство

2. Второе направление культуры:

В музыкально-эстрадном жанре – композиторы

А.А. Бабаджанян, Р.В. Паулс, A.Н. Пахмутова,

исполнители И.Д. Кобзон, М.М. Магомаев, А.Б.

Пугачёва, Э.С. Пьеха.

В области классической музыки – Р.К. Щедрин.

В кинематографе – лучшие произведения:

– «Бег» (А.А. Алов, B.Н. Наумов); «Гори, гори, моя

звезда» (А.Н. Митта); «Белое солнце пустыни» (В.Е.

Мотыль); «Война и мир» (C.Ф. Бондарчук).

– кинокомедии: Л.И. Гайдая «Кавказская пленница»,

«Бриллиантовая рука»), Э.А. Рязанова («Берегись

автомобиля»), Г.Н. Данелии («Тридцать три»).

21.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Литература и искусство

2. Второе направление культуры:

Театральное искусство – постановки «Человек со

стороны» (Театр на Малой Бронной), «Соло для

часов с боем», «Заседание парткома» (МХАТ);

спектакли Театра на Таганке («А зори здесь тихие»,

«Гамлет» и др.), Ленинградского Большого

драматического театра под руководством Г.А.

Товстоногова.

Известные драматурги – В.С. Розов (психологические

пьесы) и М.Ф. Шатров (политическая тематика).

Актеры театра и киноискусства: Л.М. Гурченко, Е.П.

Леонов, И.М. Смоктуновский, А.И. Райкин.

Искусство балета – латвийский солист балета и

балетмейстер М.Э. Лиепа, выдающаяся балерина

М.М. Плисецкая.

22.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Литература и искусство

3. Третье направление культуры – творчеством

деятелей культуры, у которых сложились

непримиримые «эстетические» разногласия с

советским строем:

Эмигрировали или высланы из СССР:

– писатели и поэты А.И. Солженицын, И.А. Бродский,

В.П. Некрасов, В.В. Войнович:

– художники и скульпторы М.М. Шемякин, О.Н. Целков,

Э.И. Неизвестный;

– режиссёры А.А. Тарковский, Ю.П. Любимов;

– деятели музыкального искусства М.Л. Растропович и

Г.П. Вишневская и др.

23.

2. Культурная жизнь во второй половине 1960-х – 1980-е гг.Литература и искусство

3. Третье направление культуры

Популярность приобрёл жанр «бардовской песни»:

песни Б.Ш. Окуджавы, А.А. Галича, Ю.И. Визбора,

В.С. Высоцкого.

В самиздате – произведения бывших заключённых

сталинских лагерей: «Крутой маршрут» Е.С.

Гинзбург, «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова.

На Западе издавали и нелегально ввозили в СССР

запрещённые произведения А.И. Солженицына («В

круге первом», «Раковый корпус», «Архипелаг

ГУЛАГ»), Б.Л. Пастернака и др. писателей.

Создавались советские подпольные музыкальные

рок-группы.

24.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Религиозное возрождение:

С уходом государственной атеистической идеологии –

возрождается религиозная вера и конфессиональные

общины.

духовный подъём связан с традиционными

конфессиями: Русской православной церковью (РПЦ),

объединениями мусульман, буддистами, еврейскими

общинами.

Религиозные обряды вернулись в повседневную

жизнь людей.

Реставрации и строительство новых православных

храмов, мечетей, дацанов, синагог, баптистских

молельных домов.

Открываются православные и буддистские

монастыри.

25.

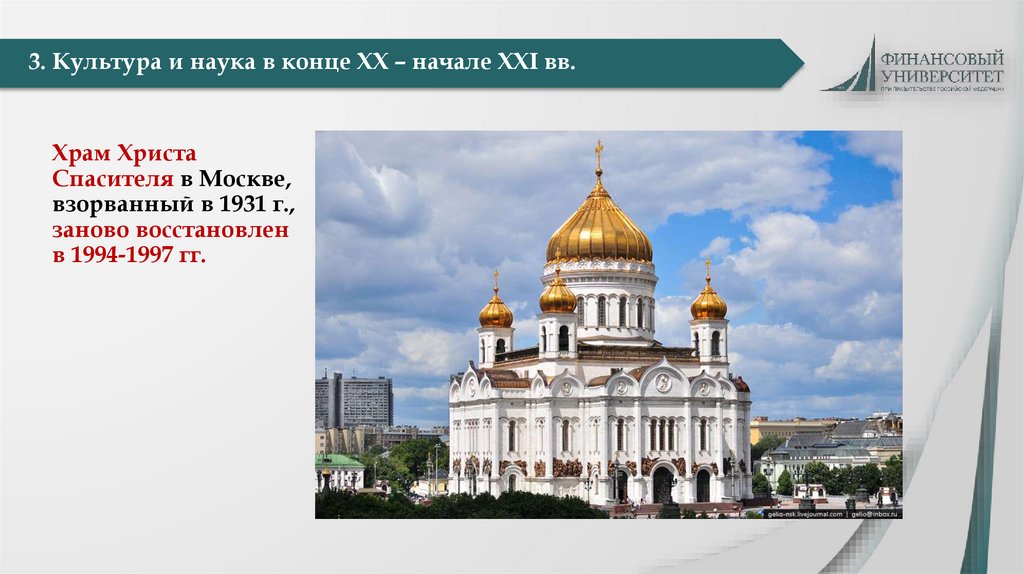

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Храм Христа

Спасителя в Москве,

взорванный в 1931 г.,

заново восстановлен

в 1994-1997 гг.

26.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Мечеть в Казани (1996 г.)

Мечеть в Грозном (2008 г.)

27.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Модернизация образования в 1990-е гг.:

Основные направления:

– демократизация системы обучения и

воспитания в условиях нового

общественного строя;

– гуманитаризация и гуманизация

процесса образования;

– компьютеризация;

– выработка критериев и стандартов

образования.

28.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Модернизация образования в 1990-е гг.:

В 1992 г. – Закон «Об образовании» –

обязательный 9-летний цикл школьного

образования. Полное среднее образование обучение в 10-11 классах школ и средних

специальных учебных заведений.

появление разных типов

общеобразовательных учебных заведений:

гимназии и лицеи.

Вместо единых учебников для всех школ стали

издаваться конкурирующие учебники.

Открылись возможности вариативности

обучения.

29.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Модернизация образования в 2000-е гг.:

В 2000 г. утверждена Национальная доктрина

образования в России.

В 2007 г. принят ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с установлением

обязательности общего образования».

Обязательным стало получение полного

среднего 11-летнего образования до 18 лет.

введена общегосударственная аттестация:

единый государственный экзамен (ЕГЭ) для 11классников и государственная итоговая

аттестация (ГИА, сейчас основной

государственный экзамен – ОГЭ) для 9классников.

30.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Реформирование высшей школы:

Приём в вузы на основе результатов ЕГЭ.

Большинство вузов перешли на двухуровневую

систему обучения:

– бакалавриат – должен обеспечить массовый спрос

на специалистов;

– магистратура – формирует научнообразовательные кадры высшей категории.

Деидеологизация образования - возможность

плюрализма оценок.

Компьютеризация обучения – дополнительным

источником получения знаний стал Интернет.

Появились электронные учебники, базы данных

по разным отраслям знаний.

31.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Особенности постсоветской науки:

Научная мысль стала плюралистической,

свободной в выборе той или иной доктрины,

теории, методологии.

В советский период наука была изолирована от

контактов с зарубежными учёными, то в

постсоветский период она полностью включена в

мировой научный процесс.

Российские учёные принимают участие в ряде

международных научных проектов.

Но одновременно происходит «утечка мозгов».

Созданы научные фонды, которые располагают

грантами (средства финансирования научных

проектов), предоставляемыми на конкурентной

основе.

32.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Развитие науки:

В 2010 г. – решение о создании Инновационного

центра «Сколково» – наукоград.

Разработка новых технологий в приоритетных

областях: термоядерные, информационные,

биомедицинские технологии,

телекоммуникация, освоение космоса и т.д..

Но одновременно происходит «утечка мозгов».

Созданы научные фонды, которые располагают

грантами (средства финансирования научных

проектов), предоставляемыми на конкурентной

основе.

Продолжается развитие научного знания в

математике, физике, химии, биологии и др.

33.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Достижения науки:

В 2000-е гг. лауреатами Нобелевской премии

стали пять российских учёных за достижения в

физике. Ж.И. Алфёров.

Лауреатом престижной премии Макса Планка и

ряда российских премий является нынешний

президент РАН В.Е. Фортов – заслуги в

химической физике, теплофизике, энергетике.

Имеются достижения и в гуманитарных науках.

Заслугой историков и архивистов являются

многотомные издания документальных

материалов, которые вводятся в научный оборот.

34.

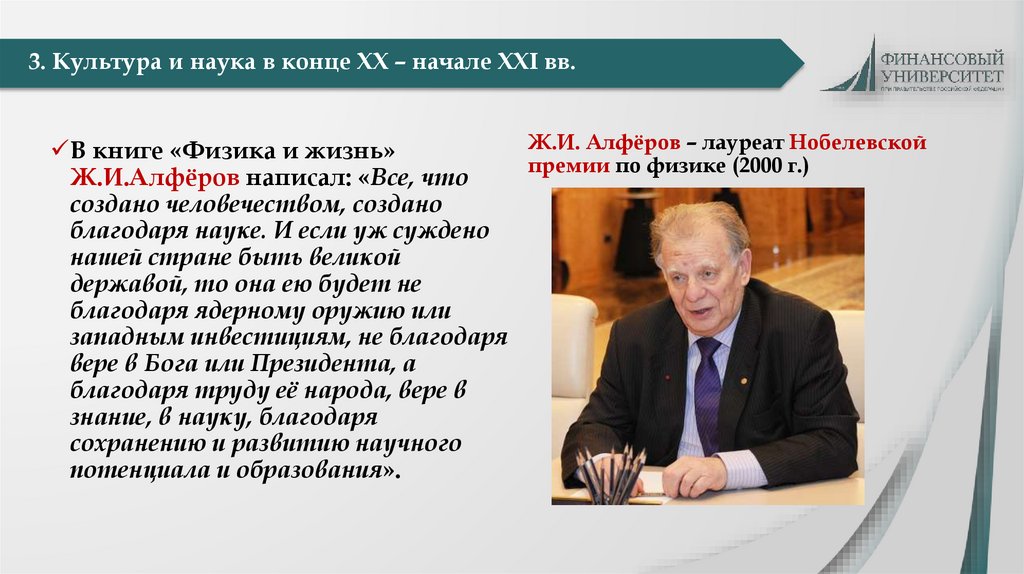

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Ж.И. Алфёров – лауреат Нобелевской

В книге «Физика и жизнь»

премии по физике (2000 г.)

Ж.И.Алфёров написал: «Все, что

создано человечеством, создано

благодаря науке. И если уж суждено

нашей стране быть великой

державой, то она ею будет не

благодаря ядерному оружию или

западным инвестициям, не благодаря

вере в Бога или Президента, а

благодаря труду её народа, вере в

знание, в науку, благодаря

сохранению и развитию научного

потенциала и образования».

35.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Тенденции развития художественной

культуры:

Началось преодоление изолированности

российской культуры от зарубежной.

На Родину вернулись многие писатели,

лишённые гражданства советскими властями.

Необходимость приспосабливаться к

сокращению государственного финансирования.

Коммерциализация литературы и искусства.

В новых условиях лучшие представители

культуры обращаются к анализу острых

социальных проблем, ищут пути духовного

совершенствования человека.

36.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Развитие художественной культуры:

Выделяются работы кинорежиссёров В.Ю.

Абдрашитова («Время танцора»), Н.С. Михалкова

(«Утомлённые солнцем»), В.П. Тодоровского («Страна

глухих»), С.А. Соловьёва («Нежный возраст»).

Популярна детективная литература (Б. Акунин и др.)

Интерес сохраняется к таким писателям, как Ю.

Поляков, А. Проханов, Т. Толстая, Л. Улицкая.

Интерес вызывают и писатели нового поколения –

А.Варламов, 3. Прилепин, А. Шаргунов и др.

Авангардистское направление: книги В. Пелевина

(«Generation П», «Empire V») и др.

В театре символикой иррационального начала в

человеке проникнуты постановки режиссёра Р.Г.

Виктюка.

37.

3. Культура и наука в конце XX – начале XXI вв.Развитие художественной культуры:

Авангардизм является преобладающим

направлением и в живописи (соц-арт Э. Булатова,

картины Н. Софронова и др.).

Сильна традиция реалистического искусства (И.С.

Глазунов, А.М. Шилов и др.).

Всему миру известны имена российских

композиторов (В.П. Артёмов, С.А. Губайдулина, Э.В.

Денисов, Р.К. Щедрин и др.), дирижёров (В.А.

Гергиев, В.Т. Спиваков и др.) и музыкантовисполнителей.

Большие возможности открылись и для творческой

работы архитекторов.

history

history