Similar presentations:

Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание тренда

1.

Понятие прогноза.Количественные методы

прогнозирования: скользящие

средние, экспоненциальное

сглаживание, проектирование

тренда. Качественные методы

прогноза

2.

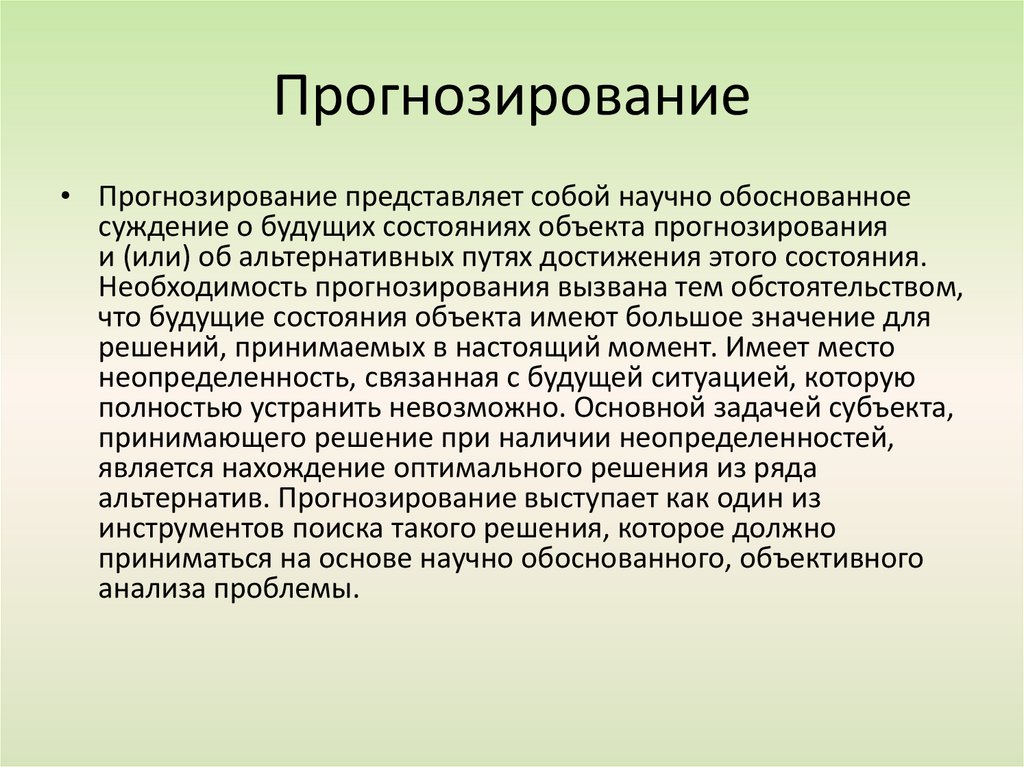

Прогнозирование• Прогнозирование представляет собой научно обоснованное

суждение о будущих состояниях объекта прогнозирования

и (или) об альтернативных путях достижения этого состояния.

Необходимость прогнозирования вызвана тем обстоятельством,

что будущие состояния объекта имеют большое значение для

решений, принимаемых в настоящий момент. Имеет место

неопределенность, связанная с будущей ситуацией, которую

полностью устранить невозможно. Основной задачей субъекта,

принимающего решение при наличии неопределенностей,

является нахождение оптимального решения из ряда

альтернатив. Прогнозирование выступает как один из

инструментов поиска такого решения, которое должно

приниматься на основе научно обоснованного, объективного

анализа проблемы.

3.

Прогнозирование• Прогнозирующая система, как правило, – это некая

организационно-техническая система, обрабатывающая

поступающие на вход данные о прогнозирующем объекте

с целью получения на выходе данных о будущем состоянии этого

объекта, то есть с целью получения прогноза.

• Прогноз может быть качественным и количественным.

Качественный прогноз можно получить как через цепь

дедуктивных или индуктивных выводов, так и посредством

количественного анализа. Количественный прогноз связан

с «возможностями», с которыми происходит то или иное

событие в будущем, а также с некоторыми количественными

характеристиками этого события (например, его

математическим ожиданием, наиболее вероятным значением

и т.д.).

4.

Прогнозирование• Прогнозирование невозможно без обладания широкой

информацией об организации в целом, помехах на пути её

функционирования и развития и т.п., то есть о наиболее важных

моментах, оказывающих влияние на поведение организации и

принятие решений. Анализ всей этой собранной информации

позволяет сделать выводы о тенденциях развития как самой

организации, так и её окружения, имеющие в основном

характер прогноза, то есть системы аргументированных

представлений о направлениях развития и будущем состоянии

объекта управления.

• Основами прогнозов являются: специальные обследования,

другие прогнозы, вероятностный математический анализ и

анализ временных рядов, мозговая атака, индивидуальные

опросы специалистов, сценарии на случай непредвиденных

обстоятельств.

5.

ПрогнозированиеОбъектом любого прогноза могут выступать экономические, социальные,

технические, организационные и иные процессы, происходящие как в

самой организации, так и в её окружении. Необходим:

1)научный анализ этих процессов, определение и анализ причинно

следственных и иных связей между ними, оценке сложившейся ситуации и

выявление узловых проблем, которые необходимо решать;

2)попытки предвидеть будущего организации, а именно тех условий, в

которых она будет функционировать, трудностей и вытекающих из них

задач;

3)анализ и сопоставление различных вариантов развития организации, её

кадрового, производственного и научно-технического потенциала.

Таким образом, под прогнозированием подразумевается научный способ

выявления состояния и вероятных путей развития организации. Прогнозы

разрабатываются в виде качественных характеристик, а в элементарных

случаях в виде утверждений о возможности или невозможности

возникновения какого либо события. Эти характеристики должны включать

в себя количественные, точечные или интервальные показатели и степень

вероятности их достижения.

6.

ПрогнозированиеОсобое внимание следует обратить описанию проблемной ситуации, найти те

факторы, которые необходимо тщательно проанализировать и рассмотреть при

решении. В первую очередь надо установить, являются ли они внутренними или

внешними по отношению к данной организации, так как возможности воздействия

на эти две группы факторов различные.

• Внутренние факторы больше зависят от самого предприятия. К ним относят: цели

и стратегию развития, состояние портфеля заказов, структуру производства и

управления, финансовые и трудовые ресурсы, объем и качество работ и т.д. Они

формируют предприятие как единую систему, взаимосвязь и взаимодействие

элементов которой приводит к достижению стоящих перед ней целей. Поэтому

изменение одного или нескольких факторов может привести к нарушению

свойств всей системы. Следовательно, меры управленческого воздействия

должны быть направлены на сохранение целостности этой системы.

• Внешние факторы. Так как внешние факторы формируют среду, в которой

работает организация, то эти факторы являются инертными и не поддаются

воздействию со стороны менеджеров. Это вызвано тем, что эта среда

характеризуется большей сложностью, динамичностью и неопределенностью, что

существенно затрудняет учет факторов внешней среды при принятии

организационных решений. Параллельно с этим, и факторы оказывают различное

влияние на работу организации.

7.

ПрогнозированиеАнализ факторов, приведших к возникновению проблемной ситуации, дает

возможность определить ресурсы (в том числе и временные), с затратами которых

будет связано решение проблемы.

В процессе принятия решения происходит оценка тех действий, которые

предпринимаются на его различных этапах. Так на этапе распознавания проблемы

чаще всего используется целевая установка, по отклонению от которой и судят о

возникновении проблемы.

Этап формирования решений начинается со сбора и обработки информации,

необходимой для выработки курса действий. Обычно при решении сложных

проблем не удается ограничиться только той информацией, которую предоставляют

действующие системы отчетности; поэтому требуется время и ресурсы для

информационного обеспечения решения проблемы.

При прогнозировании управленческих решений, как правило, возникает вопрос:

«Какой путь решения выбрать из допустимых вариантов?». Выбран будет тот,

который наиболее полезен или предпочтителен для решения целей организации.

От того, насколько обосновано они выбраны, зависит качество управленческих

решений, а оно в свою очередь предопределяет конкурентоспособность

организации, быстроту её адаптации к изменениям хозяйственной ситуации и в

конечном счете—эффективность и прибыльность.

8.

Количественный методпрогнозирования.

• Методик существует огромное множество. Есть и такие,

которые обойдутся предприятию дороже, чем ценность

самого прогноза. Основная квалификация –

качественные и количественные. Качественные

используют экспертные оценки, мозговые штурмы,

интуитивные и персональные суждения. Отвергать их

на корню не стоит, но использовать лучше в сочетании с

более гарантированными способами –

количественными прогнозами. Наиболее простые для

понимания и применения, а также достаточно гибкие

для учета изменения ситуации методики – анализ

временных рядов, метод экспоненциального

сглаживания и регрессионный анализ

9.

Количественный методпрогнозирования.

Количественные методы прогнозирования реализуются с помощью

математических моделей, базирующихся на предыстории. Подобные

модели строятся в предположении, что данные о поведении

процесса в прошлом могут быть распространены и на будущее.

Количественные методы представляют собой довольно развитую

область. Все они основаны на временных рядах, полученных путём

измерений в определённых временных периодах.

Одна из центральных проблем - оценка и повышение точности

прогнозов. Фактическая точность может быть оценена только путём

сравнения прогностических и фактических данных. Если точность

модели недостаточна, то метод модифицируется или заменяется.

Хотя внешне результаты измерений (особенно долгосрочных) могут

выглядеть хаотичными, в них можно выявить довольно простые

составляющие.

10.

Количественные методыпрогнозирования

1. Регрессионный анализ. Метод применяется, если есть

достаточный массив статистических данных, позволяющих

выявить значимые факторы, влияющие на размер рынка

ИКТ или на объемы сбыта конкретной компании.

Показатели, входящие в уравнение регрессии, выбираются

такие, которые в наибольшей степени влияли на продажи

в прошлом.

На основании числовых данных прошедшего периода

определяется корреляционная связь между целевой

функцией и каждым показателем. При этом делается

допущение, что установленная функциональная

зависимость сохранится и в будущем.

11.

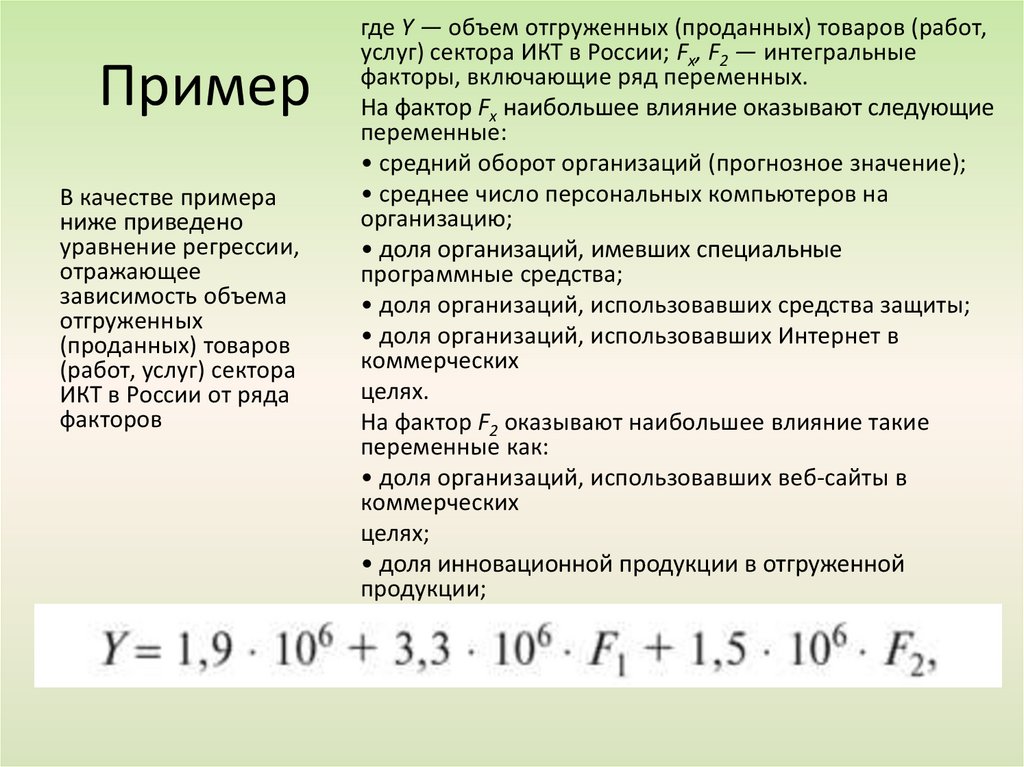

ПримерВ качестве примера

ниже приведено

уравнение регрессии,

отражающее

зависимость объема

отгруженных

(проданных) товаров

(работ, услуг) сектора

ИКТ в России от ряда

факторов

где Y — объем отгруженных (проданных) товаров (работ,

услуг) сектора ИКТ в России; Fx, F2 — интегральные

факторы, включающие ряд переменных.

На фактор Fx наибольшее влияние оказывают следующие

переменные:

• средний оборот организаций (прогнозное значение);

• среднее число персональных компьютеров на

организацию;

• доля организаций, имевших специальные

программные средства;

• доля организаций, использовавших средства защиты;

• доля организаций, использовавших Интернет в

коммерческих

целях.

На фактор F2 оказывают наибольшее влияние такие

переменные как:

• доля организаций, использовавших веб-сайты в

коммерческих

целях;

• доля инновационной продукции в отгруженной

продукции;

• кооперация между организациями.

Делая прогнозы изменения указанных переменных,

можно рассчитать прогноз российского рынка ИКТ.

12.

Количественные методыпрогнозирования

2. Метод трендов. Трендом называется четкая

закономерность роста, падения или постоянства значения

показателей рынка в рассматриваемом периоде. В основе

метода лежит анализ временных рядов прогнозируемого

параметра.

Временной ряд — это набор значений переменной за

равные промежутки времени, полученные в прошлом.

К данному классу методов прогнозирования относятся:

а) индексный метод;

б) метод скользящей средней;

в) метод экспоненциального сглаживания.

13.

Индексныйметод. Индексный метод

основан на допущении, что

закономерности, лежащие в

основе достигнутых

показателей в прошлом, могут

быть использованы и на

будущий период. Сначала

рассчитываются индексы

прошлых периодов

(например, за три

предыдущих года), а затем

они усредняются. Прогноз

рассчитывается как

произведение значения

исследуемого параметра

последнего периода на

средний индекс.

В целом индексный метод

можно использовать при

краткосрочном

прогнозировании, пока среда

сохраняет инерционность.

Индексный

метод

14.

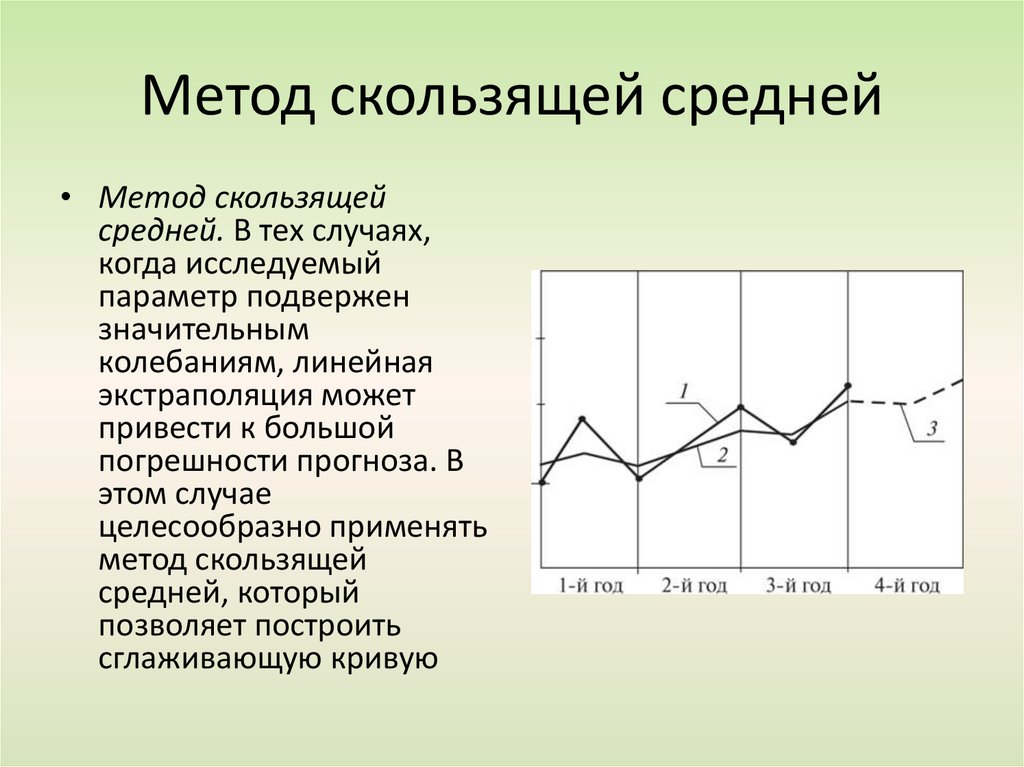

Метод скользящей средней• Метод скользящей

средней. В тех случаях,

когда исследуемый

параметр подвержен

значительным

колебаниям, линейная

экстраполяция может

привести к большой

погрешности прогноза. В

этом случае

целесообразно применять

метод скользящей

средней, который

позволяет построить

сглаживающую кривую

15.

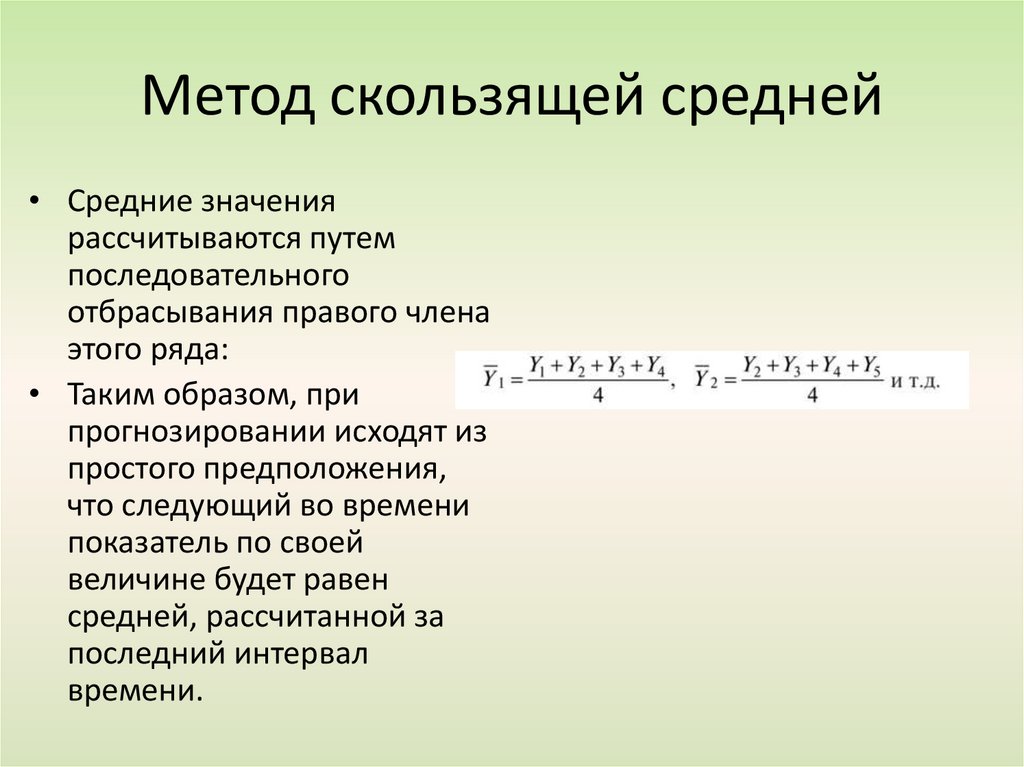

Метод скользящей средней• Средние значения

рассчитываются путем

последовательного

отбрасывания правого члена

этого ряда:

• Таким образом, при

прогнозировании исходят из

простого предположения,

что следующий во времени

показатель по своей

величине будет равен

средней, рассчитанной за

последний интервал

времени.

16.

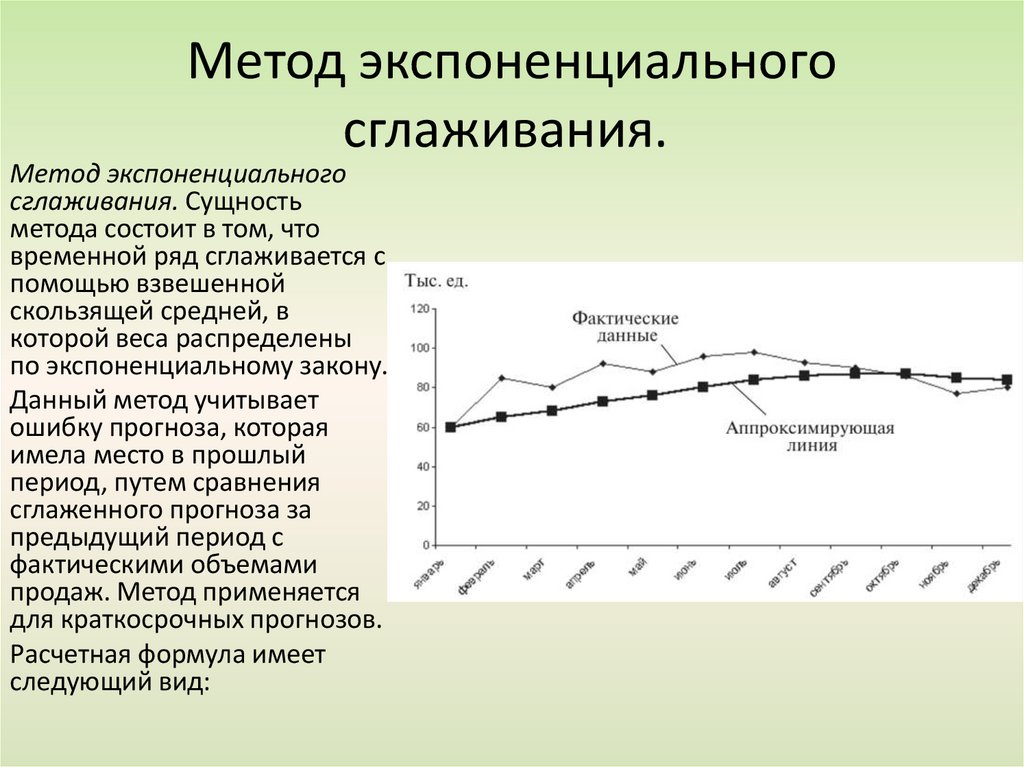

Метод экспоненциальногосглаживания.

Метод экспоненциального

сглаживания. Сущность

метода состоит в том, что

временной ряд сглаживается с

помощью взвешенной

скользящей средней, в

которой веса распределены

по экспоненциальному закону.

Данный метод учитывает

ошибку прогноза, которая

имела место в прошлый

период, путем сравнения

сглаженного прогноза за

предыдущий период с

фактическими объемами

продаж. Метод применяется

для краткосрочных прогнозов.

Расчетная формула имеет

следующий вид:

17.

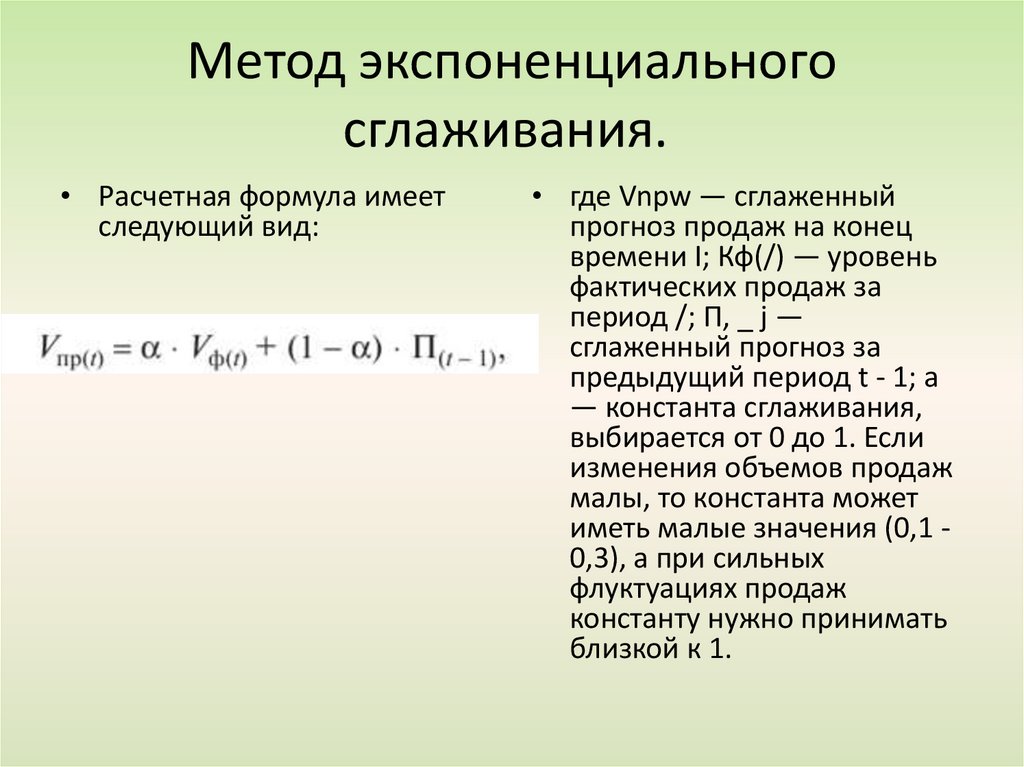

Метод экспоненциальногосглаживания.

• Расчетная формула имеет

следующий вид:

• где Vnpw — сглаженный

прогноз продаж на конец

времени I; Кф(/) — уровень

фактических продаж за

период /; П, _ j —

сглаженный прогноз за

предыдущий период t - 1; а

— константа сглаживания,

выбирается от 0 до 1. Если

изменения объемов продаж

малы, то константа может

иметь малые значения (0,1 0,3), а при сильных

флуктуациях продаж

константу нужно принимать

близкой к 1.

18.

Качественные методы• Анализируя деятельность предприятия, составляя

прогноз его функционирования, аналитик не всегда

располагает информацией, достаточной для

количественных методов прогнозирования, а иной

раз высшее руководство фирмы попросту не

понимает сложных методов количественного

прогнозирования, что, в любом случае, требует

применения качественных методов

прогнозирования.

• Качественные методы прогнозирования

предполагают обращение к мнению экспертов–

людей, наиболее компетентных по исследуемым

вопросам.

19.

Качественные методыК качественным методам прогнозирования можно отнести

следующие:

1. Мнение жюри, как правило, сводится к обобщению мнений

экспертов с дальнейшим их усреднением. Одна из разновидностей

“мнения жюри” - “мозговой штурм”.

Высказанные экспертами мнения оцениваются также экспертами. Так,

достаточно распространена процедура - совокупное мнение

специалистов по сбыту, когда, например, торговые органы

высказывают свои суждения относительно спроса на те или иные

производимые или осваиваемые в производстве товары.

2. Модель ожидания потребителей- метод, являющийся в

определенной степени обратным методу совокупного мнения.

Происходит опрос клиентов (как действительных, так и

потенциальных), в сфере интересов которых оказывается

анализируемая продукция, товары или услуги.

3 Метод экспертных оценок- отобранные и пользующиеся

доверием эксперты заполняют опросный лист.

20.

Качественные методыОпорные моменты, которые необходимо учитывать при прогнозе.

1. До начала прогнозирования необходимо определить направленность прогноза,

его цель.

2. Следует представить себе перечень возможных решений, управленческий

уровень решений, которые могут быть приняты на основе прогноза.

3. Для определения ограничений (в том числе и временных) необходимо

оговорить требуемую точность прогноза.

4. Некоторые решения, прежде всего относящиеся к разряду важнейших,

управленческий уровень которых достаточно высок, нежелательно принимать

даже в тех случаях, когда вероятность осуществления прогноза 90-95 %, поскольку

слишком велика будет цена ошибки. Однако есть решения, которые можно

принимать при значительно меньших вероятностях осуществления прогноза.

5. При оценке достоверности прогноза необходимо определить те изменения,

которые могут произойти и повлиять на развитие событий.

6. После определения источников информации устанавливаются ценность

прошлого опыта (проводится так называемый ретроспективный анализ), а также

быстрота и объем текущих изменений.

economics

economics