Similar presentations:

Русский язык и культура речи (тема 7)

1. Русский язык и культура речи

Тема 7.Синтаксические нормы

2. Синтаксические нормы —

это нормы, которые регулируют правилапостроения словосочетаний и предложений.

Синтаксические нормы регулируют как

посторенние

отдельных

словосочетаний

(присоединение определений, приложений,

дополнений к главному слову), так и

построение целых предложений (порядок слов

в предложении, согласование подлежащего и

сказуемого,

употребление

однородных

членов,

причастного

и

деепричастного

оборотов, связь между частями сложного

предложения).

3. Порядок слов в предложении

В русском языке порядок слов в предложенииотносительно свободный.

Основным является принятый в нейтральном стиле

прямой порядок слов: подлежащие + сказуемое:

Студенты пишут лекцию.

При прямом порядке подлежащее предшествует

сказуемому,

исходная

информация

–

новой

информации.

Хозяин дома спал?

В древних документах подобного рода термин

отсутствует.

4. Порядок слов в предложении

Петя мне подал руку на прощание.(с обычным для прямого дополнения положением

после глагола-сказуемого (подал руку), ничего не

подчеркивается)

Руку мне подал на прощание (Чехов).

(слова мелкого чиновника, потрясенного тем, что

высокое начальство снизошло до рукопожатия, автор

приведенных слов выражает свое волнение при

помощи особого построения предложения)

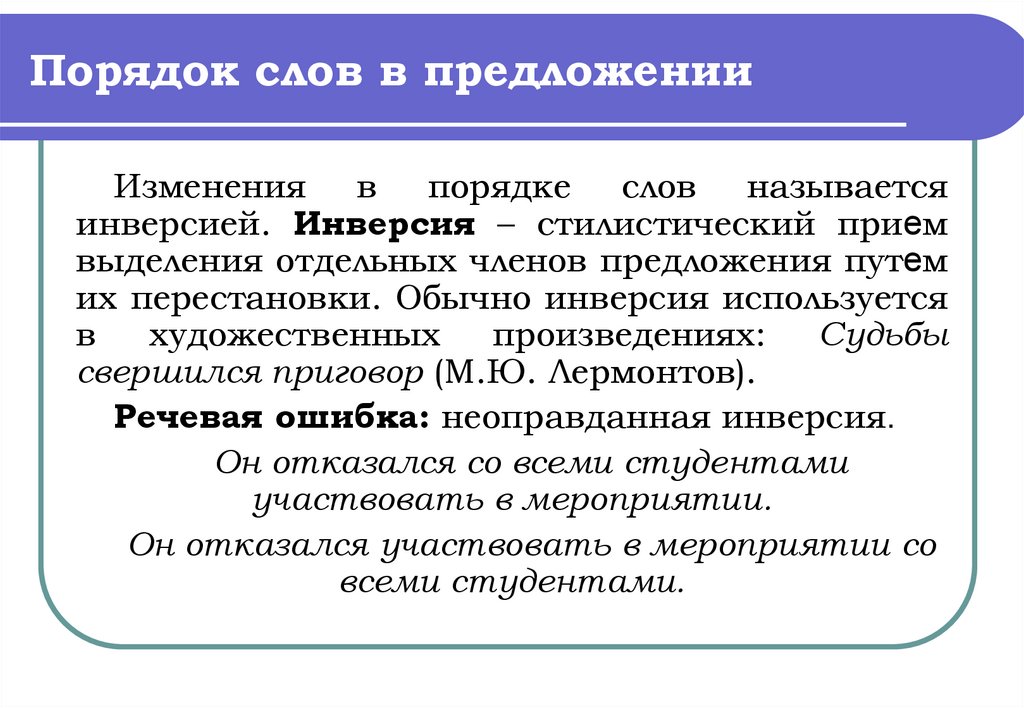

5. Порядок слов в предложении

Изменения в порядке слов называетсяинверсией. Инверсия – стилистический прием

выделения отдельных членов предложения путем

их перестановки. Обычно инверсия используется

в

художественных

произведениях:

Судьбы

свершился приговор (М.Ю. Лермонтов).

Речевая ошибка: неоправданная инверсия.

Он отказался со всеми студентами

участвовать в мероприятии.

Он отказался участвовать в мероприятии со

всеми студентами.

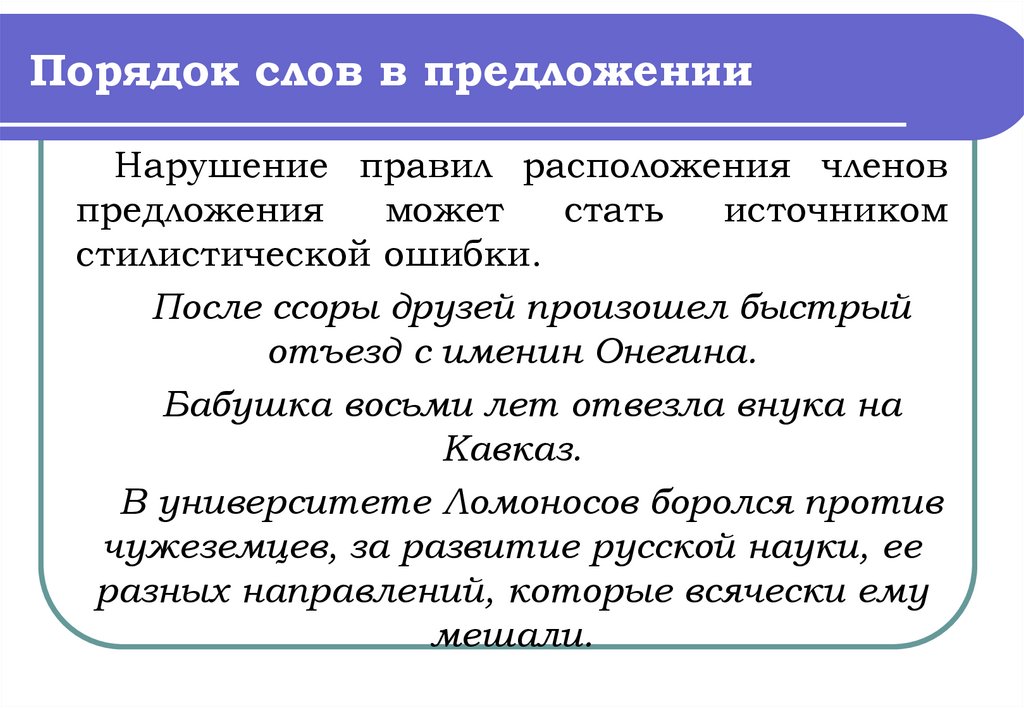

6. Порядок слов в предложении

Нарушение правил расположения членовпредложения

может

стать

источником

стилистической ошибки.

После ссоры друзей произошел быстрый

отъезд с именин Онегина.

Бабушка восьми лет отвезла внука на

Кавказ.

В университете Ломоносов боролся против

чужеземцев, за развитие русской науки, ее

разных направлений, которые всячески ему

мешали.

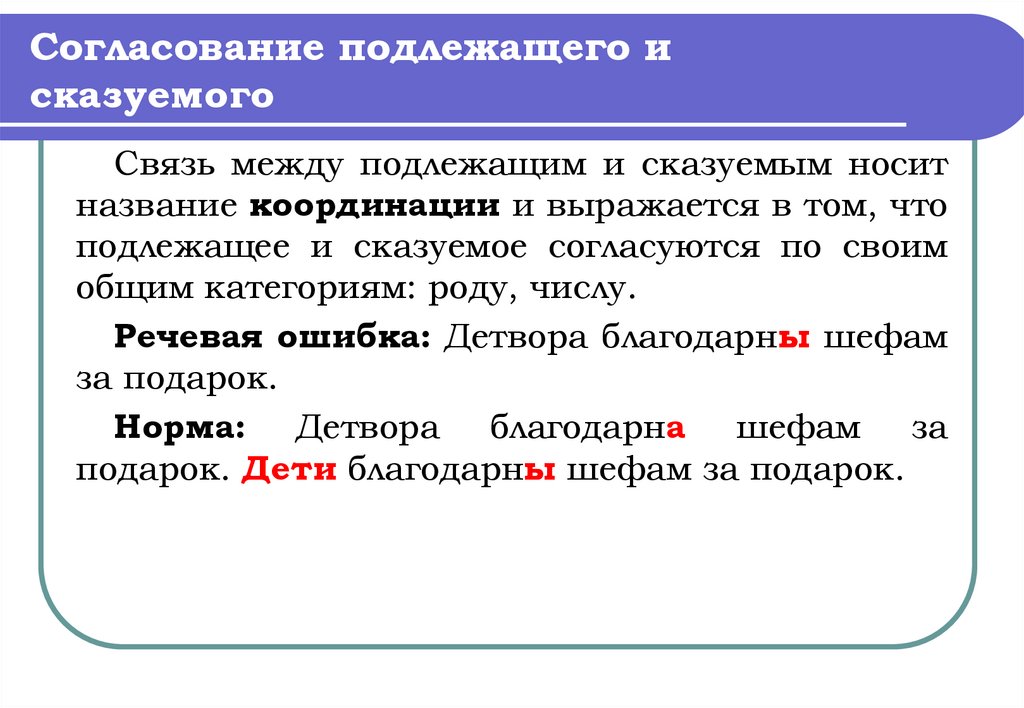

7. Согласование подлежащего и сказуемого

Связь между подлежащим и сказуемым носитназвание координации и выражается в том, что

подлежащее и сказуемое согласуются по своим

общим категориям: роду, числу.

Речевая ошибка: Детвора благодарны шефам

за подарок.

Норма: Детвора благодарна шефам за

подарок. Дети благодарны шефам за подарок.

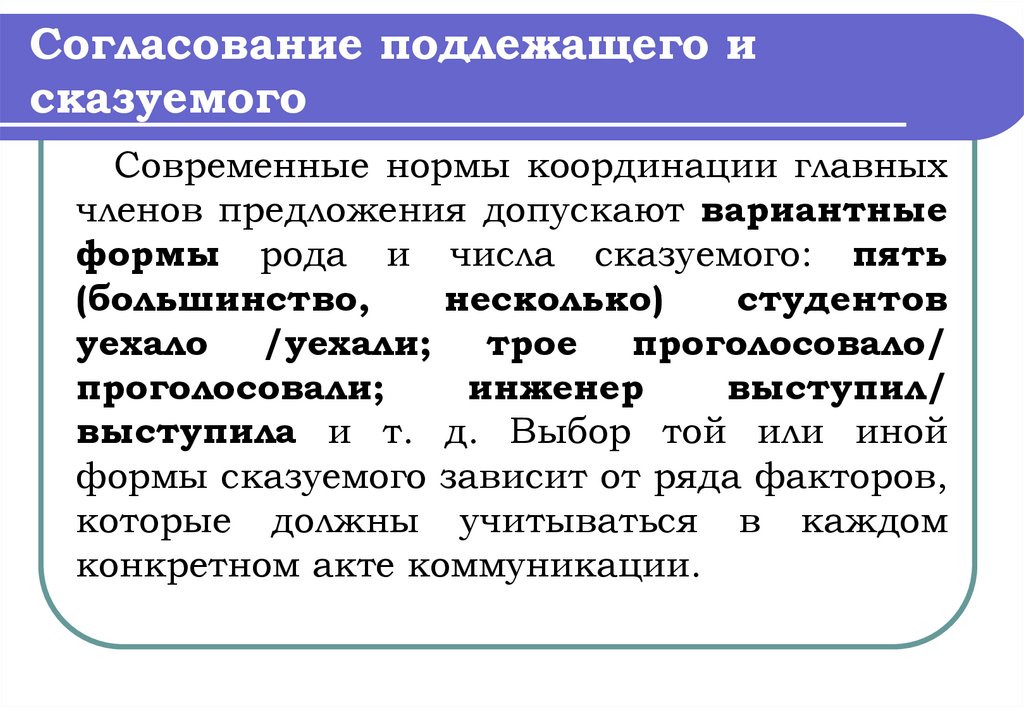

8. Согласование подлежащего и сказуемого

Современные нормы координации главныхчленов предложения допускают вариантные

формы рода и числа сказуемого: пять

(большинство,

несколько)

студентов

уехало /уехали; трое проголосовало/

проголосовали;

инженер

выступил/

выступила и т. д. Выбор той или иной

формы сказуемого зависит от ряда факторов,

которые должны учитываться в каждом

конкретном акте коммуникации.

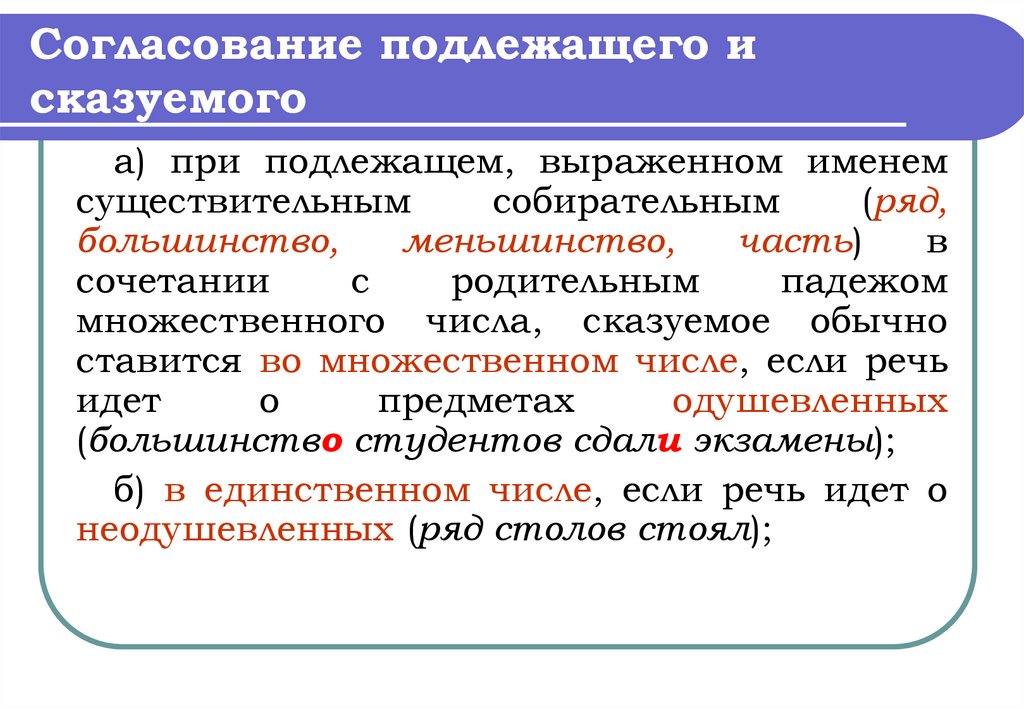

9. Согласование подлежащего и сказуемого

а) при подлежащем, выраженном именемсуществительным

собирательным

(ряд,

большинство,

меньшинство,

часть)

в

сочетании

с

родительным

падежом

множественного числа, сказуемое обычно

ставится во множественном числе, если речь

идет

о

предметах

одушевленных

(большинство студентов сдали экзамены);

б) в единственном числе, если речь идет о

неодушевленных (ряд столов стоял);

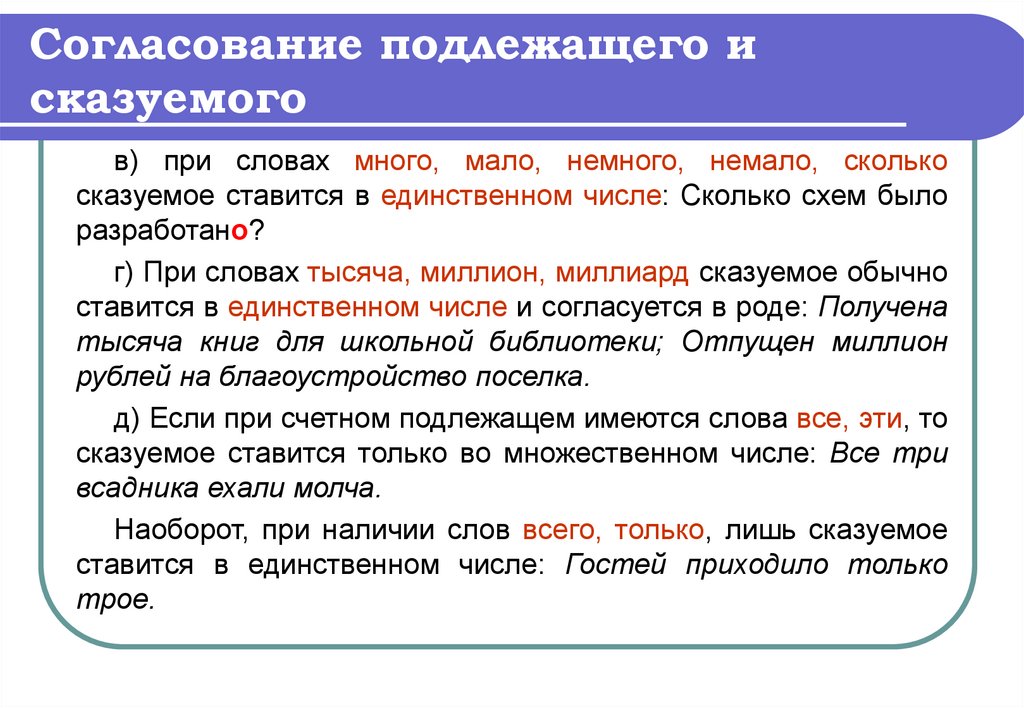

10. Согласование подлежащего и сказуемого

в) при словах много, мало, немного, немало, сколькосказуемое ставится в единственном числе: Сколько схем было

разработано?

г) При словах тысяча, миллион, миллиард сказуемое обычно

ставится в единственном числе и согласуется в роде: Получена

тысяча книг для школьной библиотеки; Отпущен миллион

рублей на благоустройство поселка.

д) Если при счетном подлежащем имеются слова все, эти, то

сказуемое ставится только во множественном числе: Все три

всадника ехали молча.

Наоборот, при наличии слов всего, только, лишь сказуемое

ставится в единственном числе: Гостей приходило только

трое.

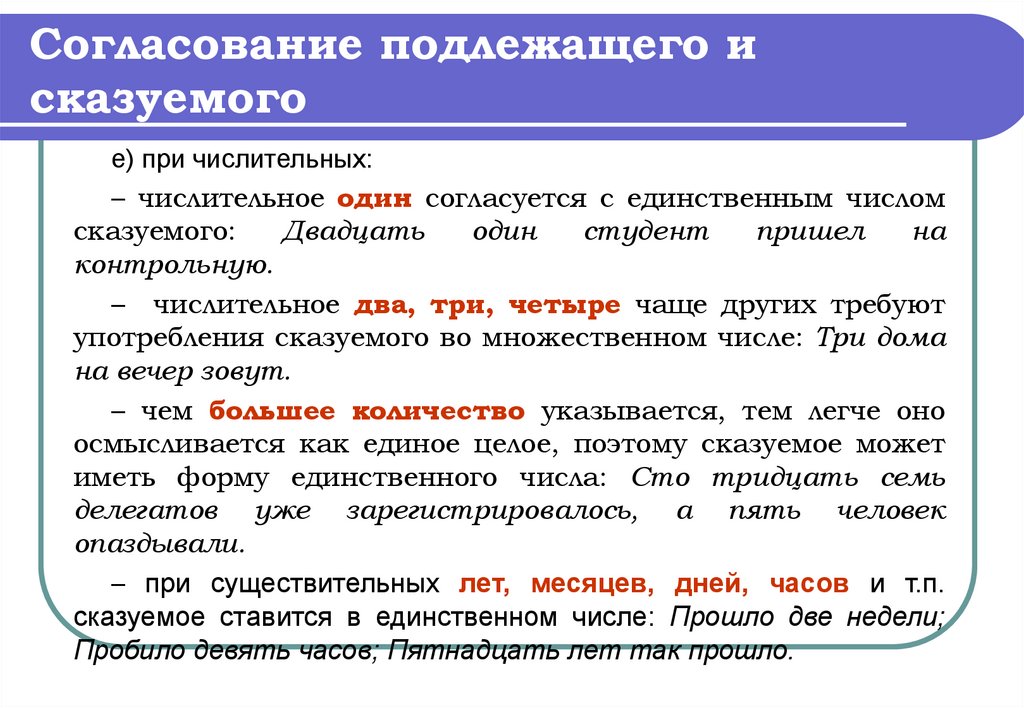

11. Согласование подлежащего и сказуемого

е) при числительных:– числительное один согласуется с единственным числом

сказуемого:

Двадцать

один

студент

пришел

на

контрольную.

– числительное два, три, четыре чаще других требуют

употребления сказуемого во множественном числе: Три дома

на вечер зовут.

– чем большее количество указывается, тем легче оно

осмысливается как единое целое, поэтому сказуемое может

иметь форму единственного числа: Сто тридцать семь

делегатов уже зарегистрировалось, а пять человек

опаздывали.

– при существительных лет, месяцев, дней, часов и т.п.

сказуемое ставится в единственном числе: Прошло две недели;

Пробило девять часов; Пятнадцать лет так прошло.

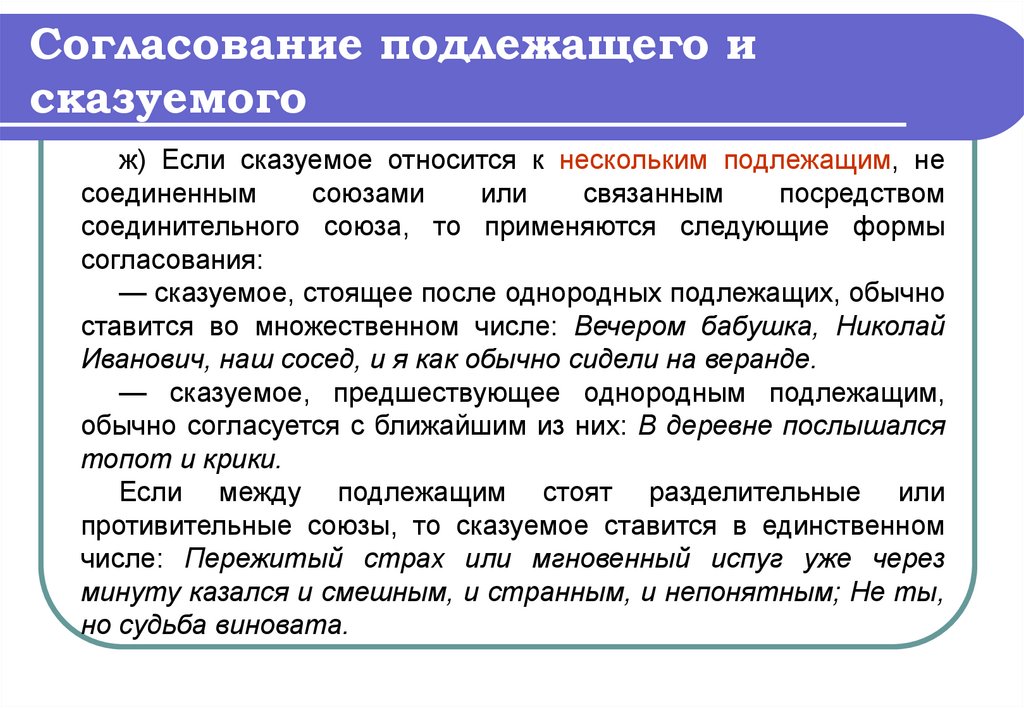

12. Согласование подлежащего и сказуемого

ж) Если сказуемое относится к нескольким подлежащим, несоединенным

союзами

или

связанным

посредством

соединительного союза, то применяются следующие формы

согласования:

— сказуемое, стоящее после однородных подлежащих, обычно

ставится во множественном числе: Вечером бабушка, Николай

Иванович, наш сосед, и я как обычно сидели на веранде.

— сказуемое, предшествующее однородным подлежащим,

обычно согласуется с ближайшим из них: В деревне послышался

топот и крики.

Если между подлежащим стоят разделительные или

противительные союзы, то сказуемое ставится в единственном

числе: Пережитый страх или мгновенный испуг уже через

минуту казался и смешным, и странным, и непонятным; Не ты,

но судьба виновата.

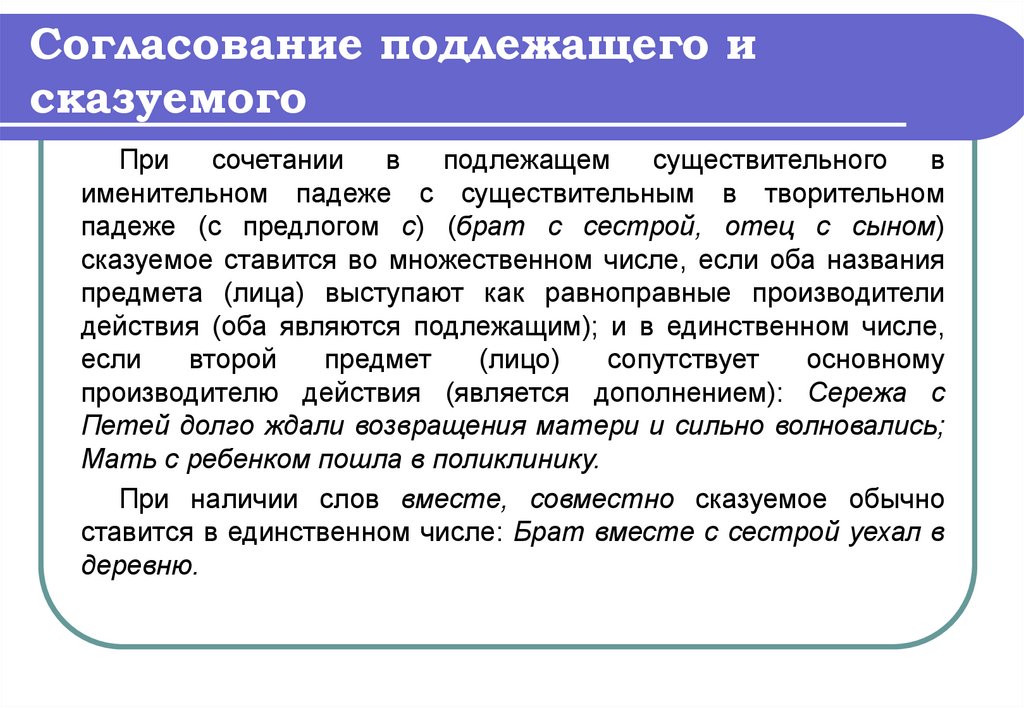

13. Согласование подлежащего и сказуемого

Присочетании

в

подлежащем

существительного

в

именительном падеже с существительным в творительном

падеже (с предлогом с) (брат с сестрой, отец с сыном)

сказуемое ставится во множественном числе, если оба названия

предмета (лица) выступают как равноправные производители

действия (оба являются подлежащим); и в единственном числе,

если

второй

предмет

(лицо)

сопутствует

основному

производителю действия (является дополнением): Сережа с

Петей долго ждали возвращения матери и сильно волновались;

Мать с ребенком пошла в поликлинику.

При наличии слов вместе, совместно сказуемое обычно

ставится в единственном числе: Брат вместе с сестрой уехал в

деревню.

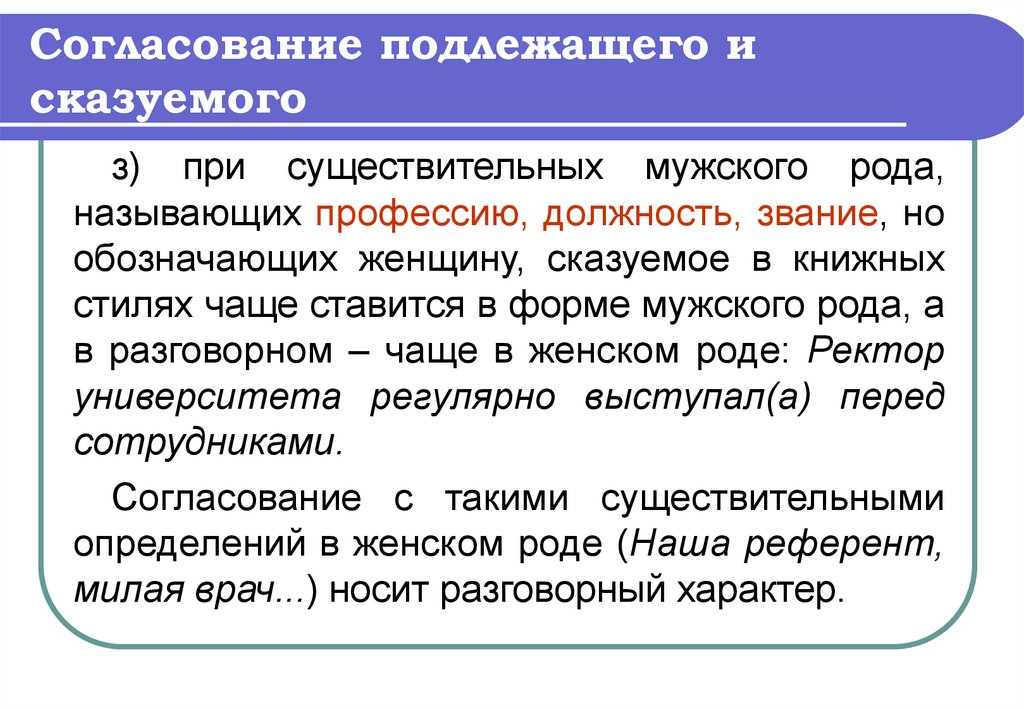

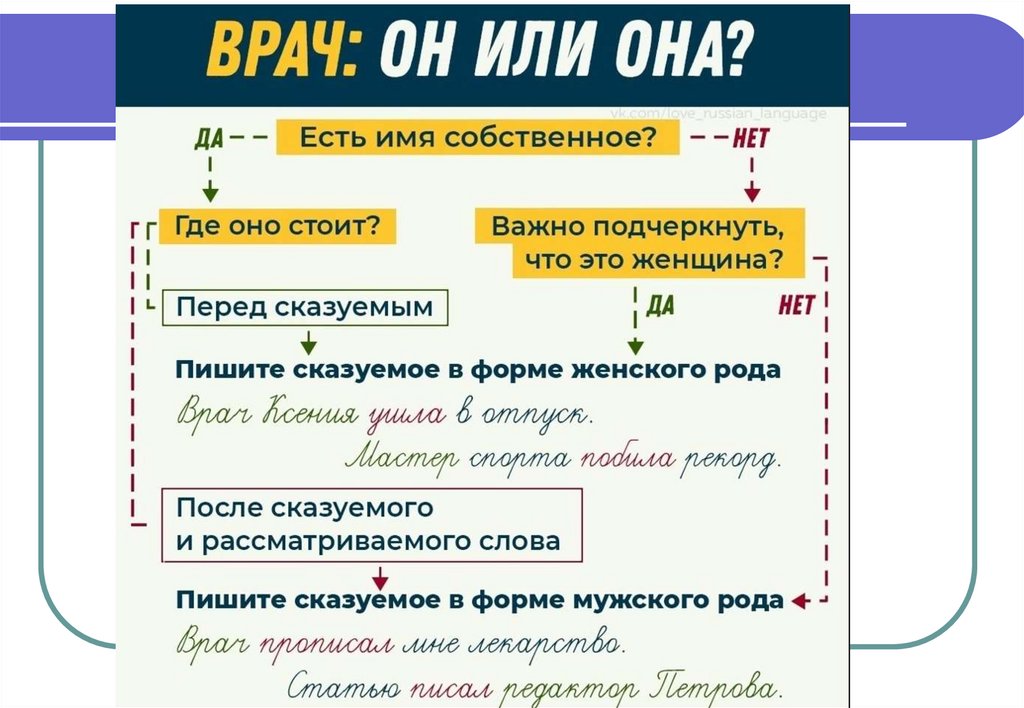

14. Согласование подлежащего и сказуемого

з) при существительных мужского рода,называющих профессию, должность, звание, но

обозначающих женщину, сказуемое в книжных

стилях чаще ставится в форме мужского рода, а

в разговорном – чаще в женском роде: Ректор

университета регулярно выступал(а) перед

сотрудниками.

Согласование с такими существительными

определений в женском роде (Наша референт,

милая врач...) носит разговорный характер.

15.

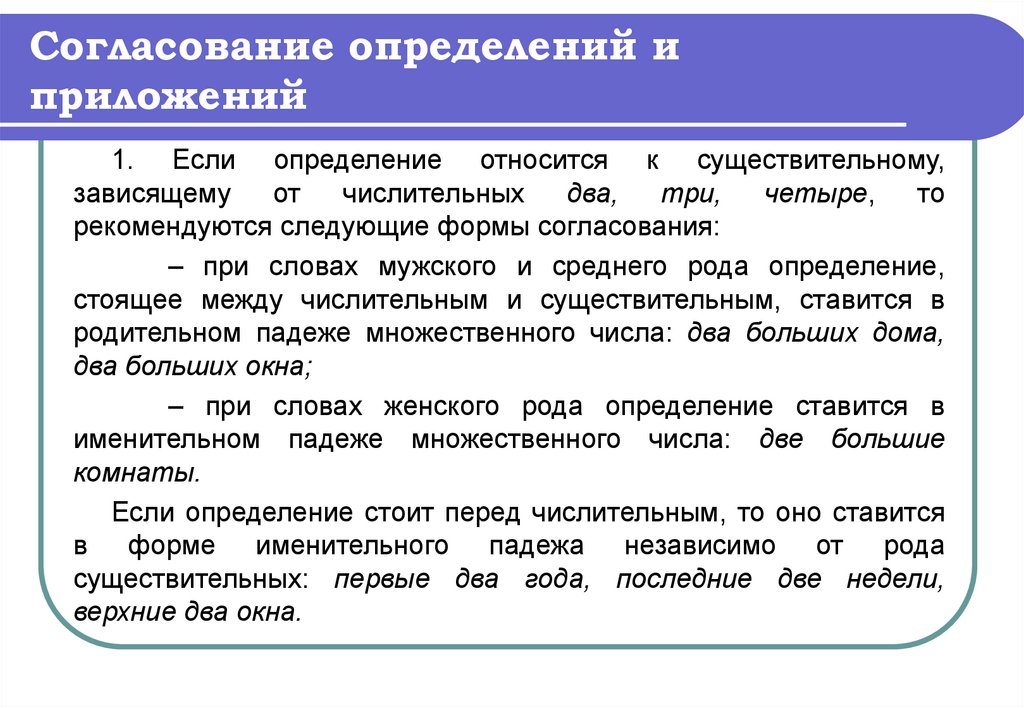

16. Согласование определений и приложений

1. Если определение относится к существительному,зависящему

от

числительных

два,

три,

четыре,

то

рекомендуются следующие формы согласования:

– при словах мужского и среднего рода определение,

стоящее между числительным и существительным, ставится в

родительном падеже множественного числа: два больших дома,

два больших окна;

– при словах женского рода определение ставится в

именительном падеже множественного числа: две большие

комнаты.

Если определение стоит перед числительным, то оно ставится

в форме именительного падежа независимо от рода

существительных: первые два года, последние две недели,

верхние два окна.

17. Согласование определений и приложений

2. Если при имени существительном имеются два илинесколько

определений,

перечисляющих

разновидности

предметов, то это существительное может стоять как в

единственном, так и во множественном числе, а именно:

– единственное число подчеркивает связь определяемых

предметов, их терминологическую близость: головной и

спинной мозг, сыпной и брюшной тиф, политическая и

организационная работа, в правой и левой половине дома;

– обычно единственное число употребляется, если

определения выражены порядковыми числительными или

местоимениями-прилагательными: дипломы первой и второй

степени, между пятым и шестым ребром, у моего и у твоего

отца, та и другая сторона и т.д.

18. Согласование определений и приложений

– множественное число подчеркивает наличие несколькихпредметов: Курская и Орловская области, биологический и

химический методы, в западной и восточной частях страны и

т.д.

Если определяемое существительное стоит впереди

определений, то оно ставится во множественном числе: языки

немецкий и французский, залоги действительный и

страдательный и т.д.

При наличии между определениями разделительного или

противительного союза существительное ставится в форме

единственного числа: технический или гуманитарный вуз; не

стихотворный, а прозаический текст.

19. Согласование определений и приложений

3. Если определение относится к двум или нескольким существительным,имеющим форму единственного числа и выступающим в роли однородных

членов, то оно может стоять как в единственном, так и во множественном

числе, а именно:

– единственное число употребляется в тех случаях, когда по смыслу

сочетания ясно, что определение относится не только к ближайшему

существительному, но и к последующим: наша армия и флот;

необыкновенный шум и говор; у моего отца и матери; написать свой адрес,

имя и фамилию и т.п.;

– множественное число ставится в тех случаях, когда может возникнуть

неясность относительно того, связано ли определение только с ближайшими

существительными или со всем рядом однородных членов: новые роман и

повесть, беспроволочные телефон и телеграф, способные ученик и

ученица, маленькие брат и сестра и т.п.

При

наличии

разделительного

союза

между

определяемыми

существительными определение ставится в единственном числе:

опубликован новый рассказ или очерк.

20. Согласование определений и приложений

4. Географические названия, выступающие в роли приложений приимени нарицательном (родовом названии), в одних случаях

согласуются, а в других не согласуются в косвенных падежах с

определяемым словом, а именно: согласуются склоняемые названия

городов и рек: в городе Туле, на реке Волге, за Москвой-рекой.

Эти названия могут сохраняться в начальной форме при родовых

названиях в географической и специальной литературе: в городе

Павловский Посад, за городом Южно-Сахалинск, Великие Луки – на

несудоходной реке Ловать.

Часто не согласуются названия городов на -о (среднего рода),

чтобы их можно было отличить от сходных названий мужского рода: в

городе Кирово (город Кирово); в городе Кирове (город Киров); обычно

согласуются названия сел, деревень, хуторов: родился в селе

Горюхине, в деревню Дюевку, в деревне Владиславке, в хуторе

Сестраковом.

21. Согласование определений и приложений

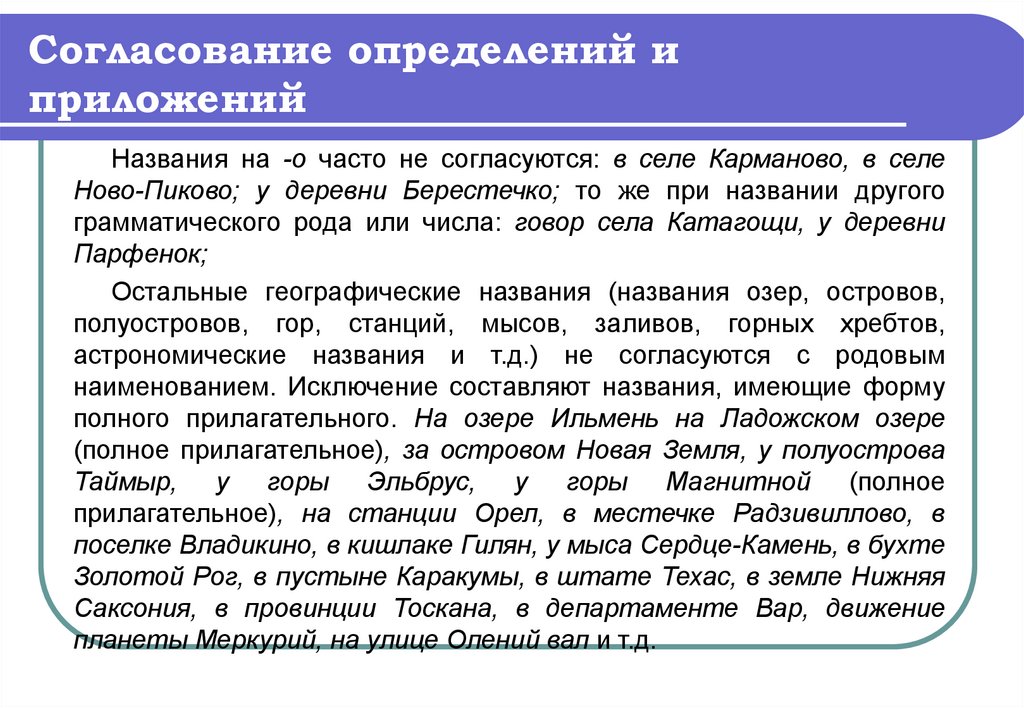

Названия на -о часто не согласуются: в селе Карманово, в селеНово-Пиково; у деревни Берестечко; то же при названии другого

грамматического рода или числа: говор села Катагощи, у деревни

Парфенок;

Остальные географические названия (названия озер, островов,

полуостровов, гор, станций, мысов, заливов, горных хребтов,

астрономические названия и т.д.) не согласуются с родовым

наименованием. Исключение составляют названия, имеющие форму

полного прилагательного. На озере Ильмень на Ладожском озере

(полное прилагательное), за островом Новая Земля, у полуострова

Таймыр, у горы Эльбрус, у горы Магнитной (полное

прилагательное), на станции Орел, в местечке Радзивиллово, в

поселке Владикино, в кишлаке Гилян, у мыса Сердце-Камень, в бухте

Золотой Рог, в пустыне Каракумы, в штате Техас, в земле Нижняя

Саксония, в провинции Тоскана, в департаменте Вар, движение

планеты Меркурий, на улице Олений вал и т.д.

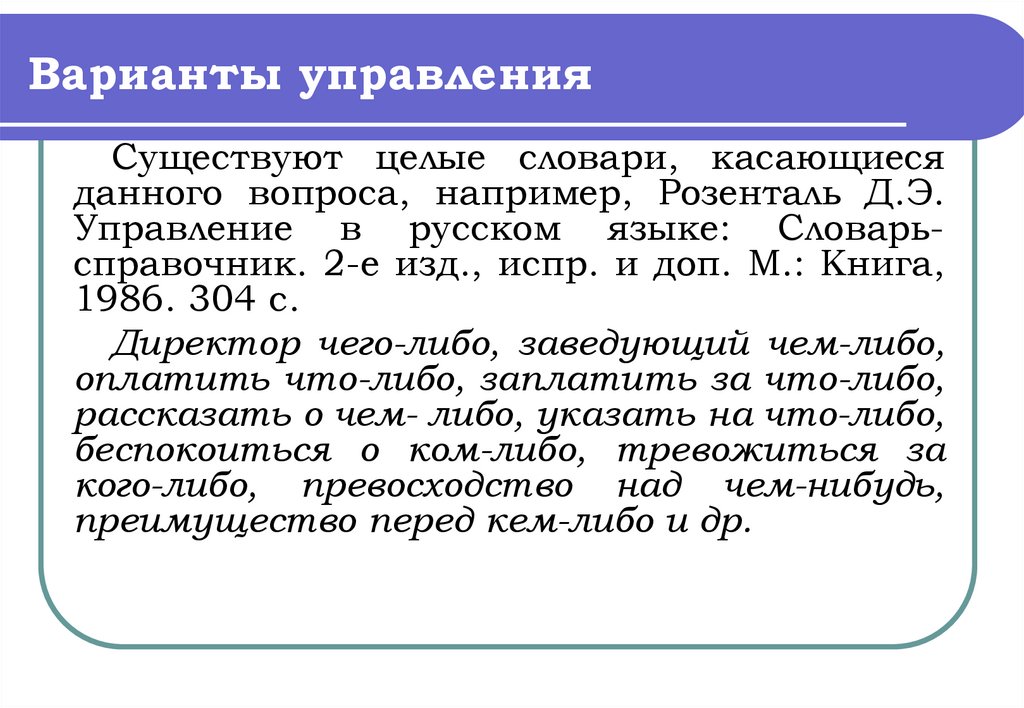

22. Варианты управления

Существуют целые словари, касающиесяданного вопроса, например, Розенталь Д.Э.

Управление в русском языке: Словарьсправочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Книга,

1986. 304 с.

Директор чего-либо, заведующий чем-либо,

оплатить что-либо, заплатить за что-либо,

рассказать о чем- либо, указать на что-либо,

беспокоиться о ком-либо, тревожиться за

кого-либо, превосходство над чем-нибудь,

преимущество перед кем-либо и др.

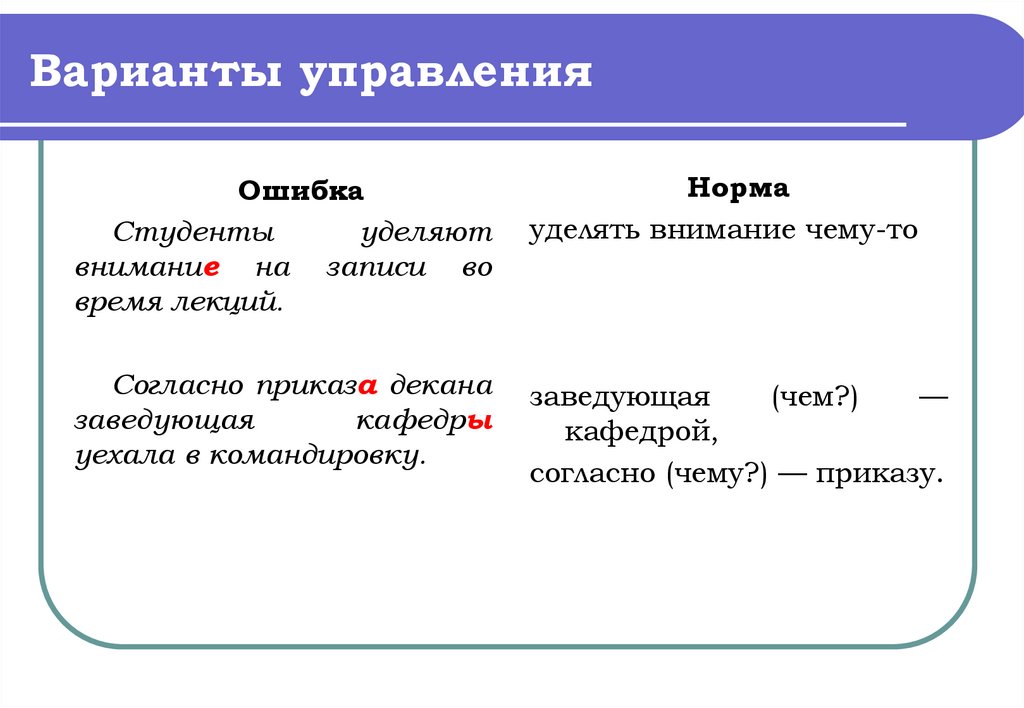

23. Варианты управления

ОшибкаСтуденты

уделяют

внимание на записи во

время лекций.

Норма

уделять внимание чему-то

Согласно приказа декана

заведующая

кафедры

уехала в командировку.

заведующая

(чем?)

—

кафедрой,

согласно (чему?) — приказу.

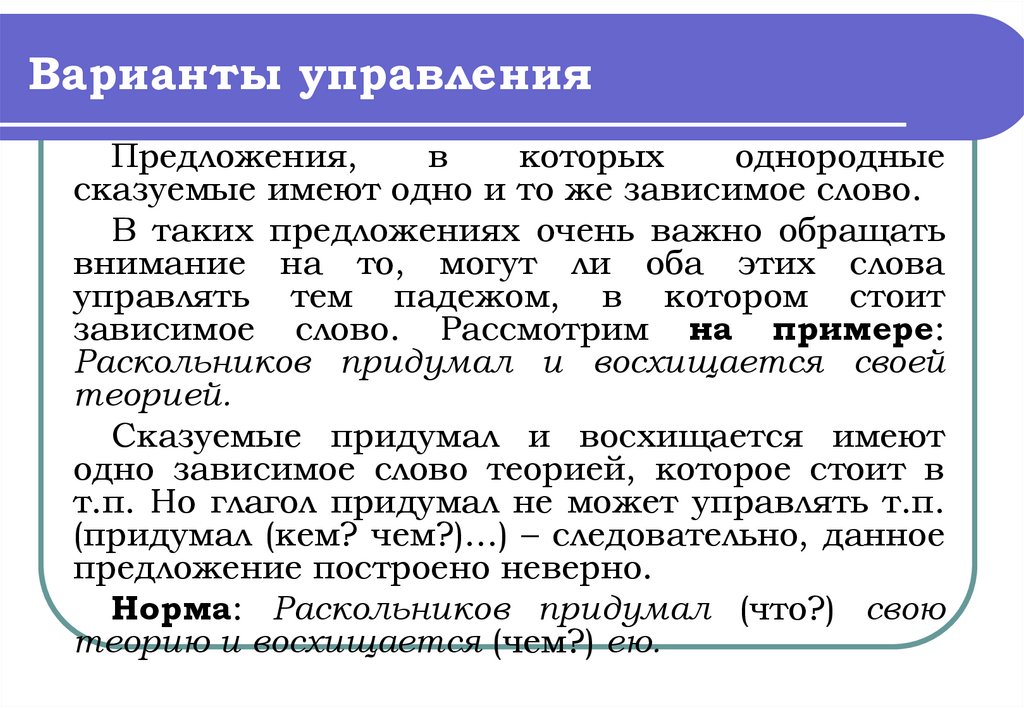

24. Варианты управления

Предложения,в

которых

однородные

сказуемые имеют одно и то же зависимое слово.

В таких предложениях очень важно обращать

внимание на то, могут ли оба этих слова

управлять тем падежом, в котором стоит

зависимое слово. Рассмотрим на примере:

Раскольников придумал и восхищается своей

теорией.

Сказуемые придумал и восхищается имеют

одно зависимое слово теорией, которое стоит в

т.п. Но глагол придумал не может управлять т.п.

(придумал (кем? чем?)…) – следовательно, данное

предложение построено неверно.

Норма: Раскольников придумал (что?) свою

теорию и восхищается (чем?) ею.

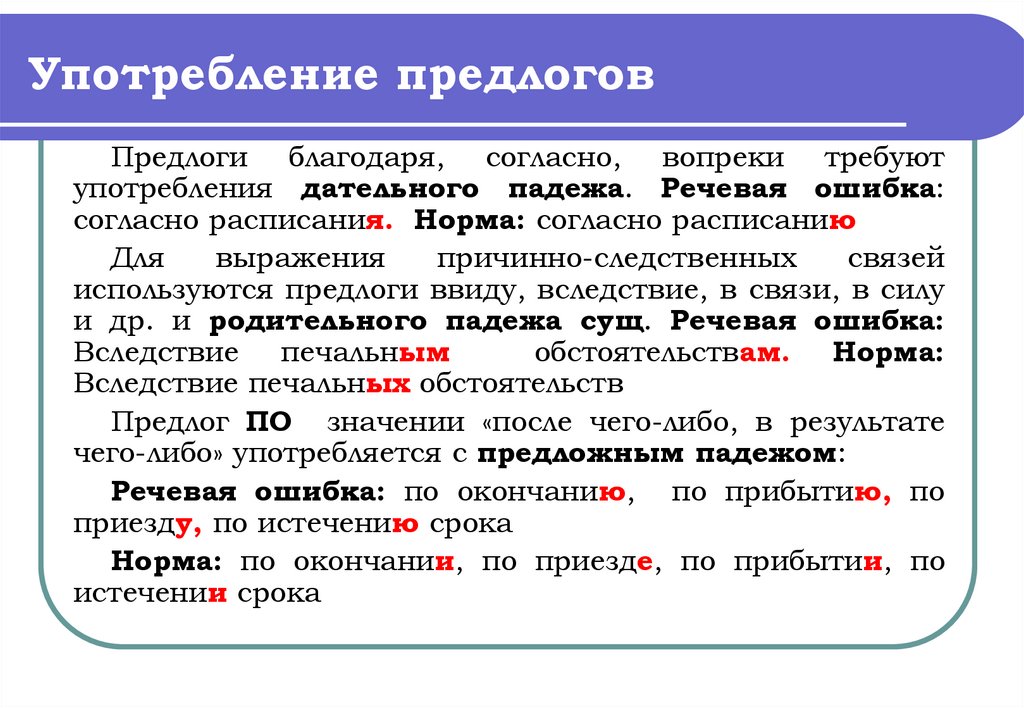

25. Употребление предлогов

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуютупотребления дательного падежа. Речевая ошибка:

согласно расписания. Норма: согласно расписанию

Для

выражения

причинно-следственных

связей

используются предлоги ввиду, вследствие, в связи, в силу

и др. и родительного падежа сущ. Речевая ошибка:

Вследствие печальным

обстоятельствам. Норма:

Вследствие печальных обстоятельств

Предлог ПО значении «после чего-либо, в результате

чего-либо» употребляется с предложным падежом:

Речевая ошибка: по окончанию, по прибытию, по

приезду, по истечению срока

Норма: по окончании, по приезде, по прибытии, по

истечении срока

26. Употребление предлогов

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуютупотребления дательного падежа. Речевая ошибка:

согласно расписания. Норма: согласно расписанию

Для

выражения

причинно-следственных

связей

используются предлоги ввиду, вследствие, в связи, в силу

и др. и родительного падежа сущ. Речевая ошибка:

Вследствие печальным

обстоятельствам. Норма:

Вследствие печальных обстоятельств

Предлог ПО значении «после чего-либо, в результате

чего-либо» употребляется с предложным падежом:

Речевая ошибка: по окончанию, по прибытию, по

приезду, по истечению срока

Норма: по окончании, по приезде, по прибытии, по

истечении срока

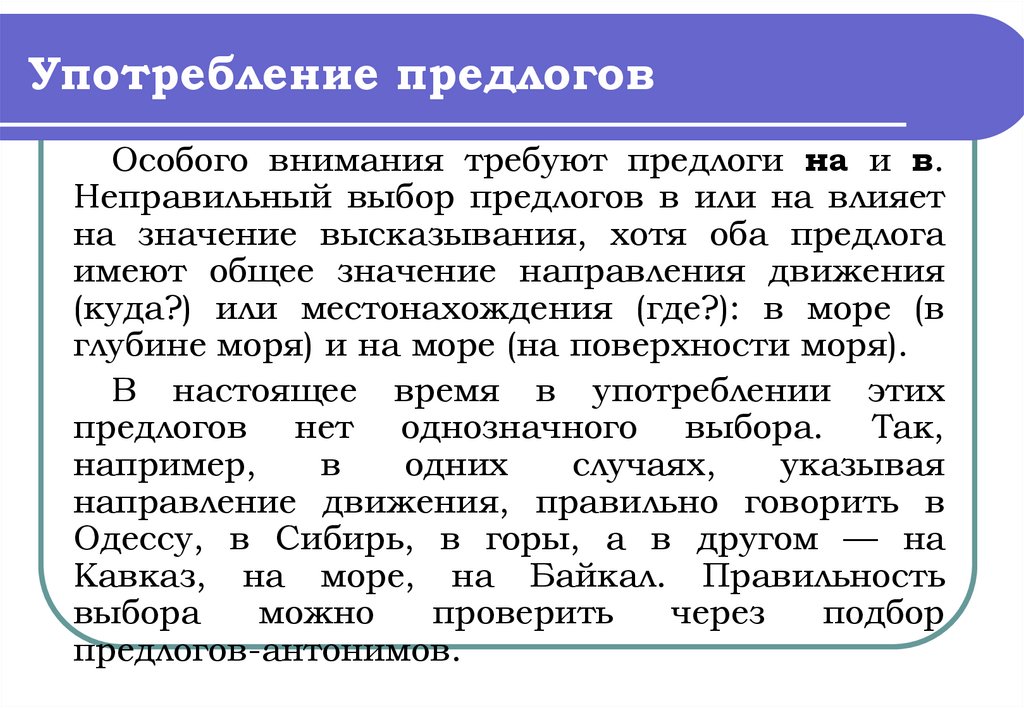

27. Употребление предлогов

Особого внимания требуют предлоги на и в.Неправильный выбор предлогов в или на влияет

на значение высказывания, хотя оба предлога

имеют общее значение направления движения

(куда?) или местонахождения (где?): в море (в

глубине моря) и на море (на поверхности моря).

В настоящее время в употреблении этих

предлогов нет однозначного выбора. Так,

например,

в

одних

случаях,

указывая

направление движения, правильно говорить в

Одессу, в Сибирь, в горы, а в другом — на

Кавказ, на море, на Байкал. Правильность

выбора

можно

проверить

через

подбор

предлогов-антонимов.

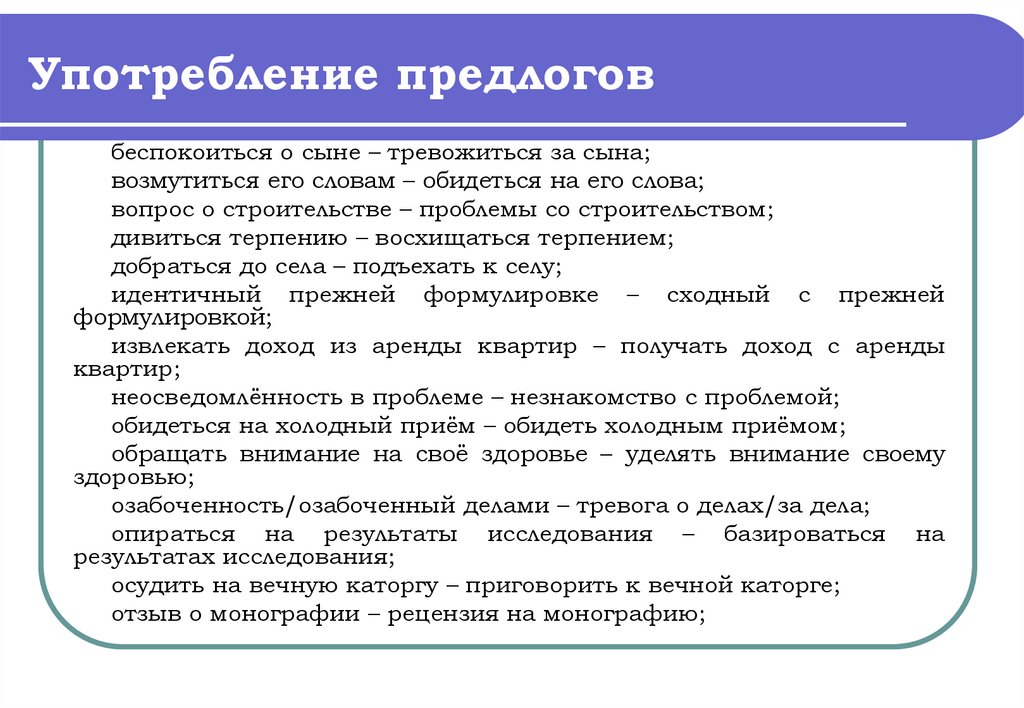

28. Употребление предлогов

беспокоиться о сыне – тревожиться за сына;возмутиться его словам – обидеться на его слова;

вопрос о строительстве – проблемы со строительством;

дивиться терпению – восхищаться терпением;

добраться до села – подъехать к селу;

идентичный прежней формулировке – сходный с прежней

формулировкой;

извлекать доход из аренды квартир – получать доход с аренды

квартир;

неосведомлённость в проблеме – незнакомство с проблемой;

обидеться на холодный приём – обидеть холодным приёмом;

обращать внимание на своё здоровье – уделять внимание своему

здоровью;

озабоченность/озабоченный делами – тревога о делах/за дела;

опираться на результаты исследования – базироваться на

результатах исследования;

осудить на вечную каторгу – приговорить к вечной каторге;

отзыв о монографии – рецензия на монографию;

29. Употребление предлогов

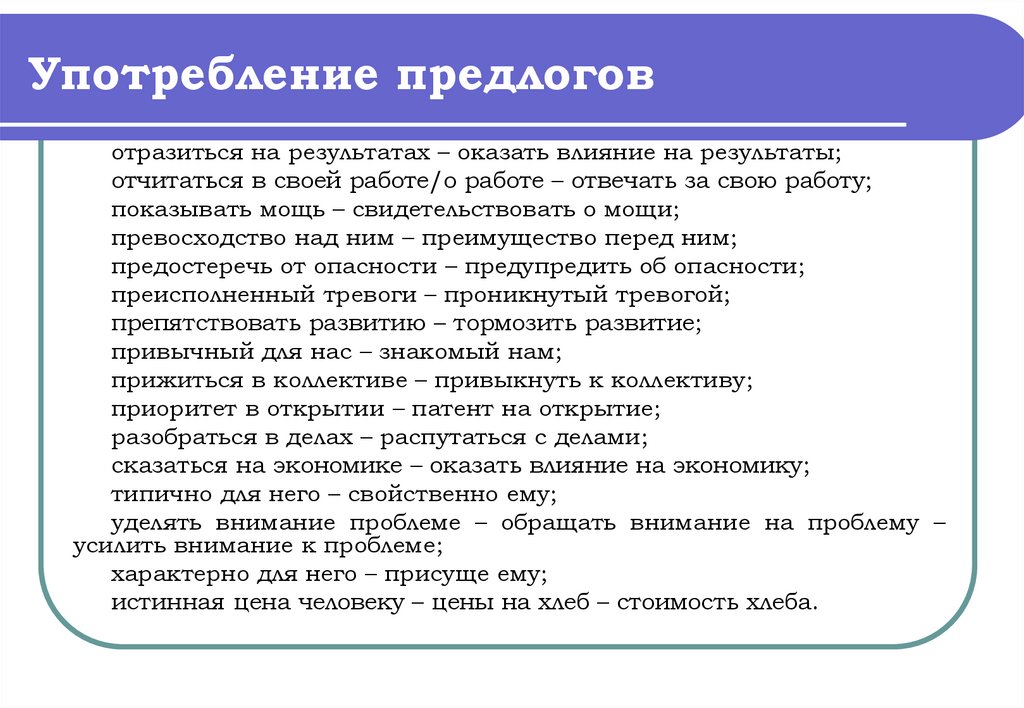

отразиться на результатах – оказать влияние на результаты;отчитаться в своей работе/о работе – отвечать за свою работу;

показывать мощь – свидетельствовать о мощи;

превосходство над ним – преимущество перед ним;

предостеречь от опасности – предупредить об опасности;

преисполненный тревоги – проникнутый тревогой;

препятствовать развитию – тормозить развитие;

привычный для нас – знакомый нам;

прижиться в коллективе – привыкнуть к коллективу;

приоритет в открытии – патент на открытие;

разобраться в делах – распутаться с делами;

сказаться на экономике – оказать влияние на экономику;

типично для него – свойственно ему;

уделять внимание проблеме – обращать внимание на проблему –

усилить внимание к проблеме;

характерно для него – присуще ему;

истинная цена человеку – цены на хлеб – стоимость хлеба.

30. Употребление однородных членов

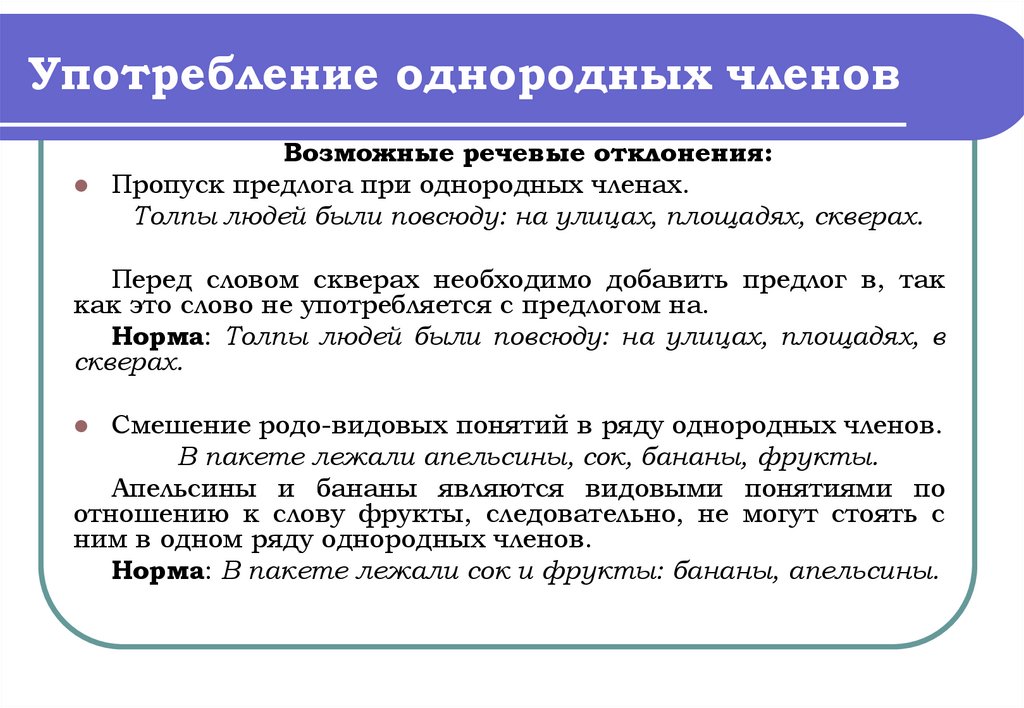

Возможные речевые отклонения:Пропуск предлога при однородных членах.

Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах.

Перед словом скверах необходимо добавить предлог в, так

как это слово не употребляется с предлогом на.

Норма: Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в

скверах.

Смешение родо-видовых понятий в ряду однородных членов.

В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты.

Апельсины и бананы являются видовыми понятиями по

отношению к слову фрукты, следовательно, не могут стоять с

ним в одном ряду однородных членов.

Норма: В пакете лежали сок и фрукты: бананы, апельсины.

31. Употребление однородных членов

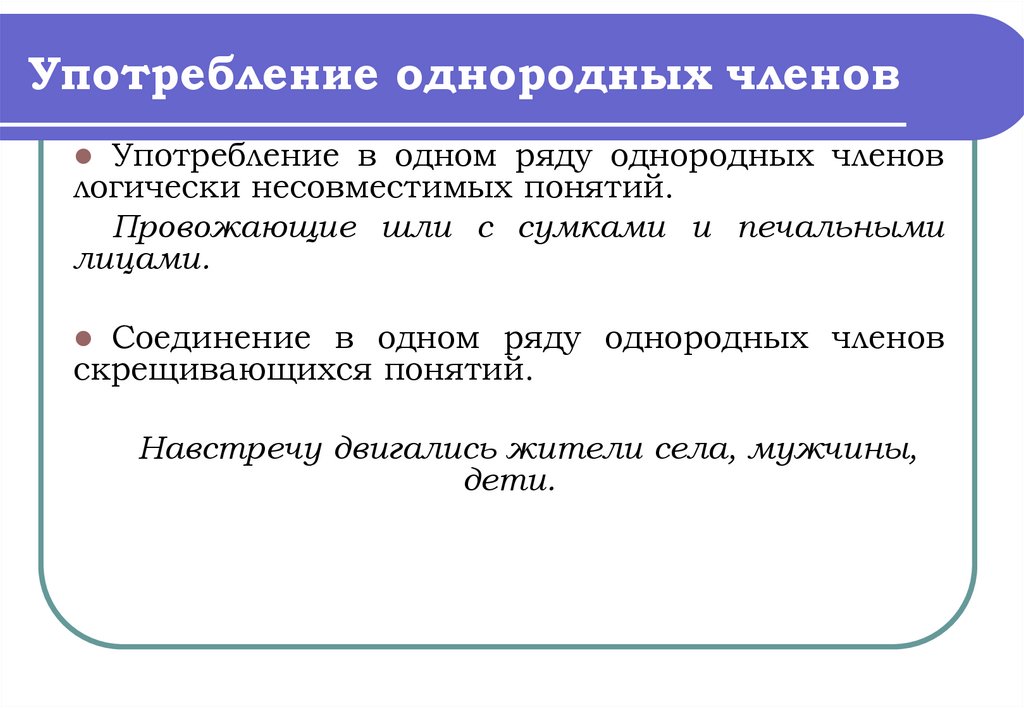

Употребление в одном ряду однородных членовлогически несовместимых понятий.

Провожающие шли с сумками и печальными

лицами.

Соединение

в одном ряду однородных членов

скрещивающихся понятий.

Навстречу двигались жители села, мужчины,

дети.

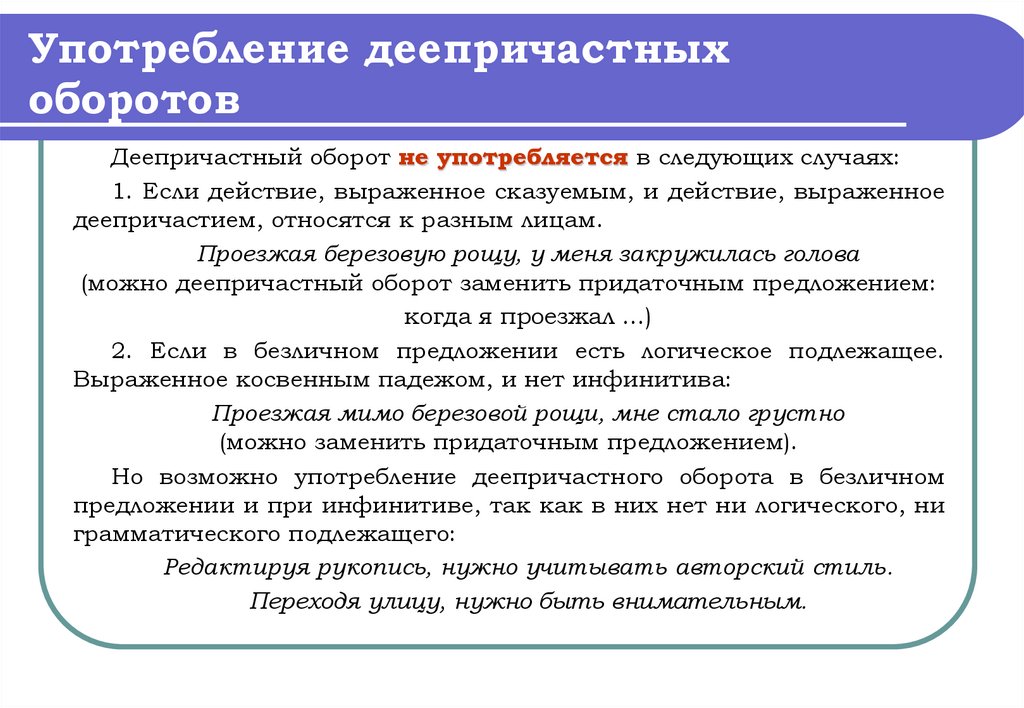

32. Употребление деепричастных оборотов

Деепричастный оборот не употребляется в следующих случаях:1. Если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное

деепричастием, относятся к разным лицам.

Проезжая березовую рощу, у меня закружилась голова

(можно деепричастный оборот заменить придаточным предложением:

когда я проезжал ...)

2. Если в безличном предложении есть логическое подлежащее.

Выраженное косвенным падежом, и нет инфинитива:

Проезжая мимо березовой рощи, мне стало грустно

(можно заменить придаточным предложением).

Но возможно употребление деепричастного оборота в безличном

предложении и при инфинитиве, так как в них нет ни логического, ни

грамматического подлежащего:

Редактируя рукопись, нужно учитывать авторский стиль.

Переходя улицу, нужно быть внимательным.

33. Употребление деепричастных оборотов

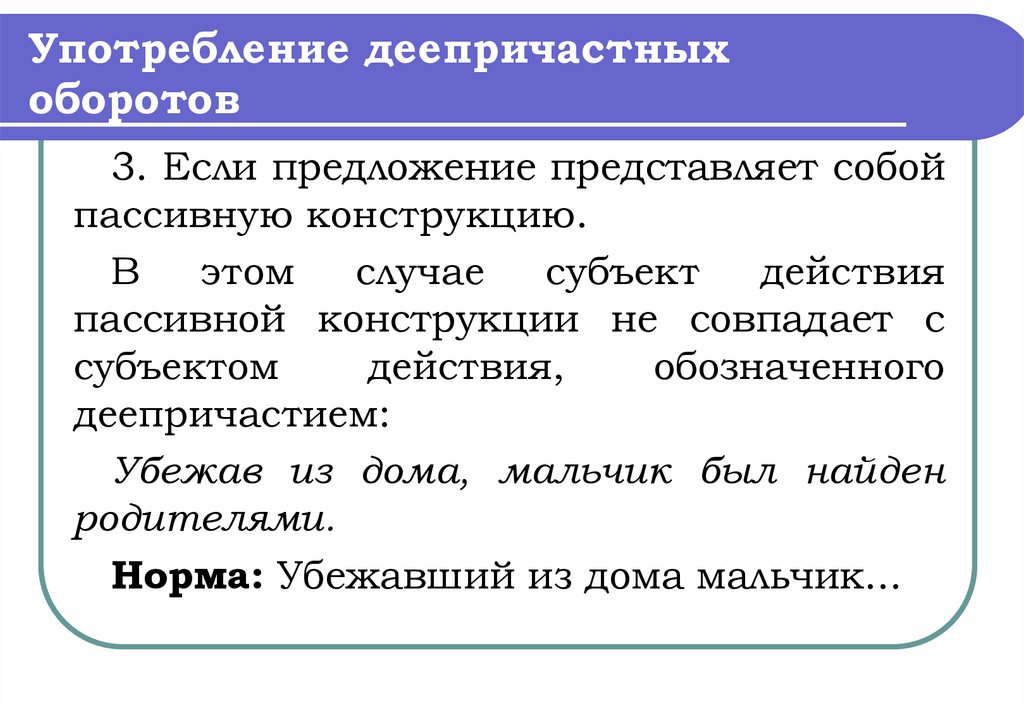

3. Если предложение представляет собойпассивную конструкцию.

В

этом

случае

субъект

действия

пассивной конструкции не совпадает с

субъектом

действия,

обозначенного

деепричастием:

Убежав из дома, мальчик был найден

родителями.

Норма: Убежавший из дома мальчик...

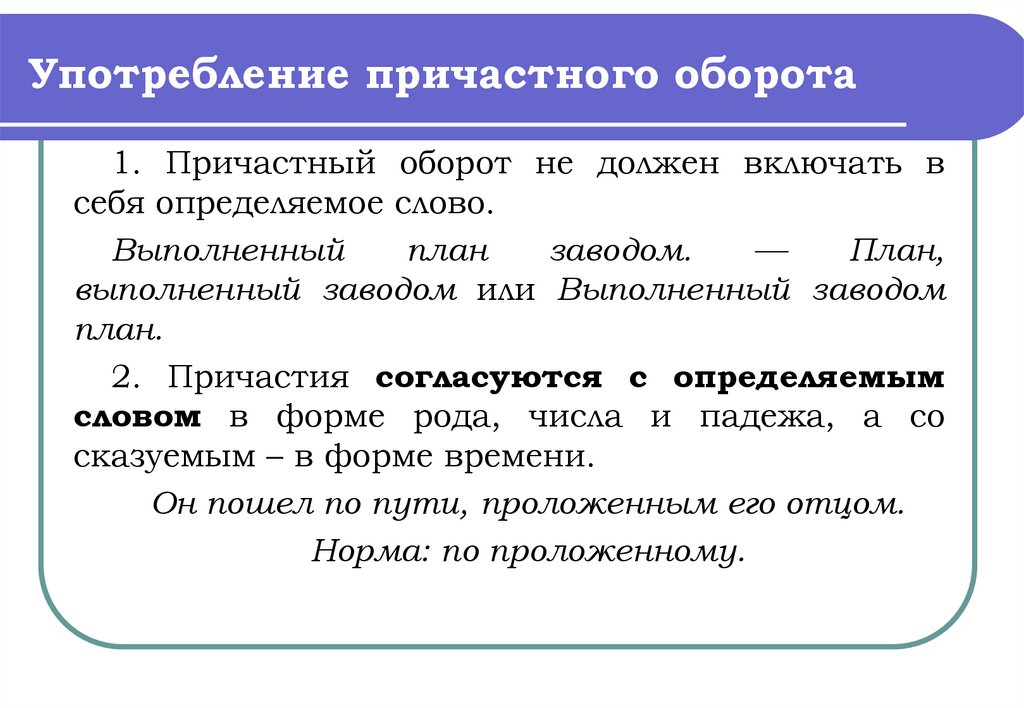

34. Употребление причастного оборота

1. Причастный оборот не должен включать всебя определяемое слово.

Выполненный

план

заводом.

—

План,

выполненный заводом или Выполненный заводом

план.

2. Причастия согласуются с определяемым

словом в форме рода, числа и падежа, а со

сказуемым – в форме времени.

Он пошел по пути, проложенным его отцом.

Норма: по проложенному.

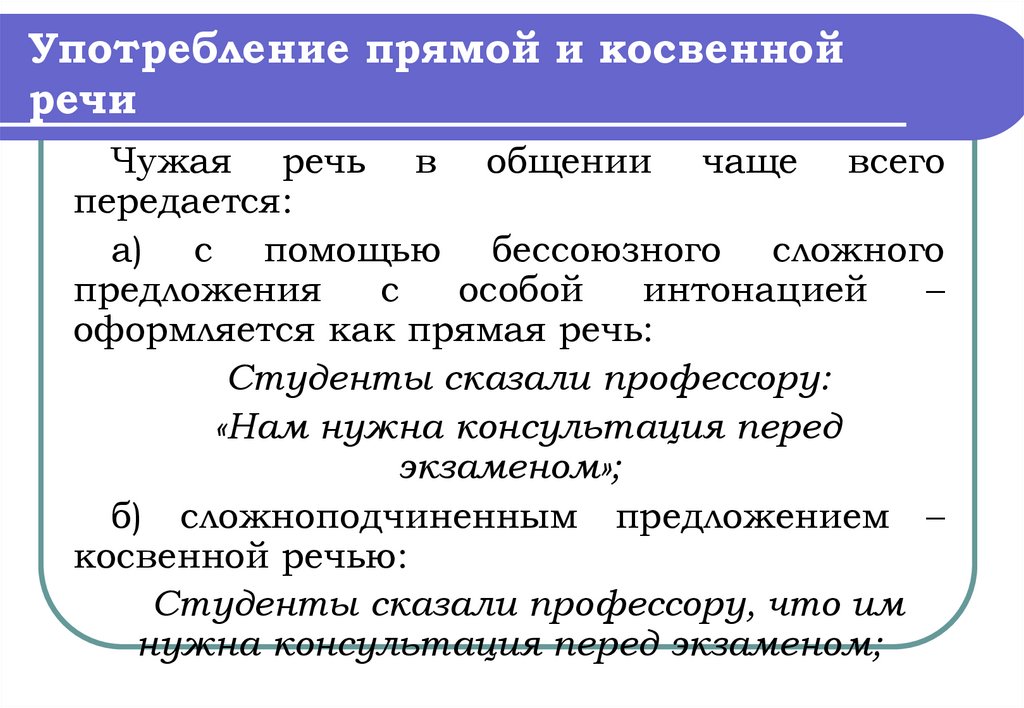

35. Употребление прямой и косвенной речи

Чужая речь в общении чаще всегопередается:

а) с помощью бессоюзного сложного

предложения

с

особой

интонацией

–

оформляется как прямая речь:

Студенты сказали профессору:

«Нам нужна консультация перед

экзаменом»;

б) сложноподчиненным предложением –

косвенной речью:

Студенты сказали профессору, что им

нужна консультация перед экзаменом;

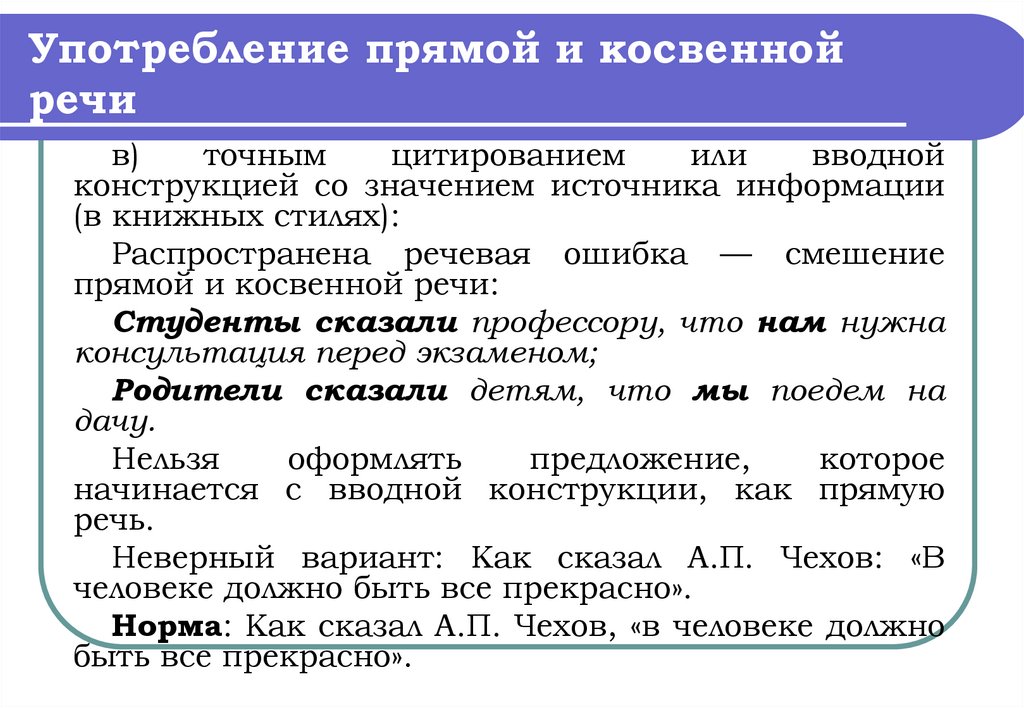

36. Употребление прямой и косвенной речи

в)точным

цитированием

или

вводной

конструкцией со значением источника информации

(в книжных стилях):

Распространена речевая ошибка — смешение

прямой и косвенной речи:

Студенты сказали профессору, что нам нужна

консультация перед экзаменом;

Родители сказали детям, что мы поедем на

дачу.

Нельзя

оформлять

предложение,

которое

начинается с вводной конструкции, как прямую

речь.

Неверный вариант: Как сказал А.П. Чехов: «В

человеке должно быть все прекрасно».

Норма: Как сказал А.П. Чехов, «в человеке должно

быть все прекрасно».

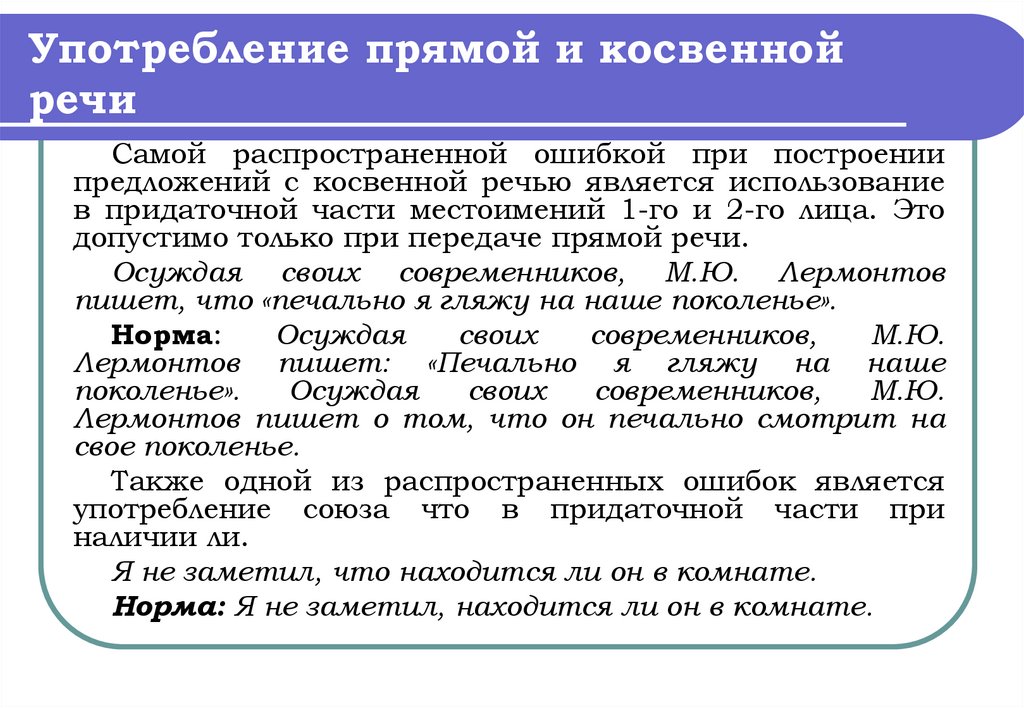

37. Употребление прямой и косвенной речи

Самой распространенной ошибкой при построениипредложений с косвенной речью является использование

в придаточной части местоимений 1-го и 2-го лица. Это

допустимо только при передаче прямой речи.

Осуждая своих современников, М.Ю. Лермонтов

пишет, что «печально я гляжу на наше поколенье».

Норма:

Осуждая

своих

современников,

М.Ю.

Лермонтов пишет: «Печально я гляжу на наше

поколенье».

Осуждая

своих

современников,

М.Ю.

Лермонтов пишет о том, что он печально смотрит на

свое поколенье.

Также одной из распространенных ошибок является

употребление союза что в придаточной части при

наличии ли.

Я не заметил, что находится ли он в комнате.

Норма: Я не заметил, находится ли он в комнате.

russian

russian