Similar presentations:

Антигены. Строение антигенов

1. АНТИГЕНЫ

2. Понятие об антигенах

От англ. antibody generator.Антиген – это полимер органической природы,

генетически чужеродный для макроорганизма, при

попадании в последний вызывающий иммунные

реакции, направленные на его устранение.

Происхождение:

из любого чужого организма или клетки;

из собственного организма (эпигенетическая или

генетическая мутация) клеток;

получены искусственно.

В любом случае молекулу АГ будет отличать генетическая

чужеродность по отношению к макроорганизму, в который

она попала.

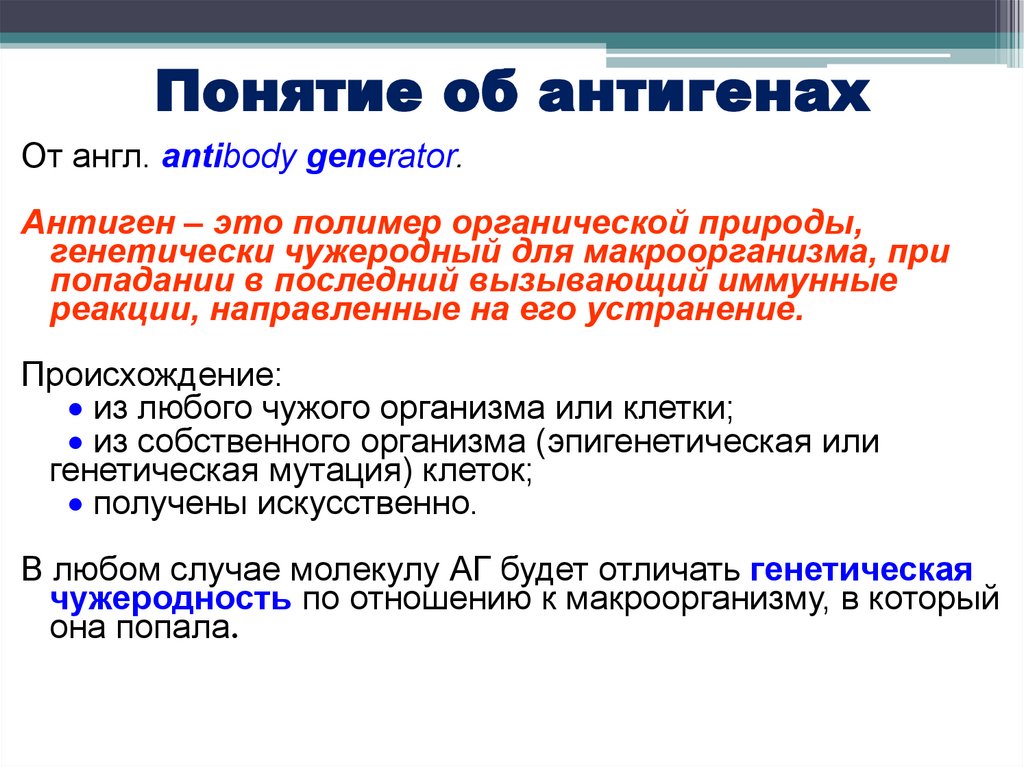

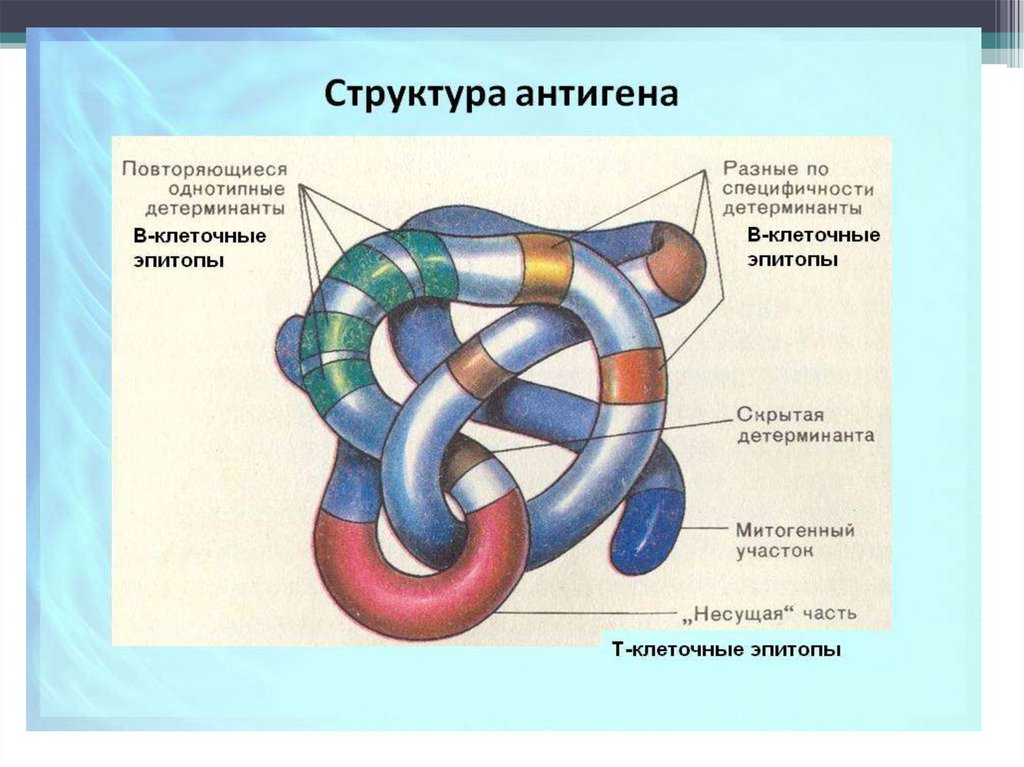

3. 1. Строение антигенов

Функциональная часть –«антигенная детерминанта», или

«эпитоп», 5-6 аминокислотных или

ЛПС остатков.

Различают:

• линейные (секвенциальные)

антигенные детерминанты

(например, первичная

аминокислотная

последовательность пептидной

цепи);

• поверхностные

(конформационные) - возникшие в

результате вторичной, третичной

или четвертичной конформации)..

4.

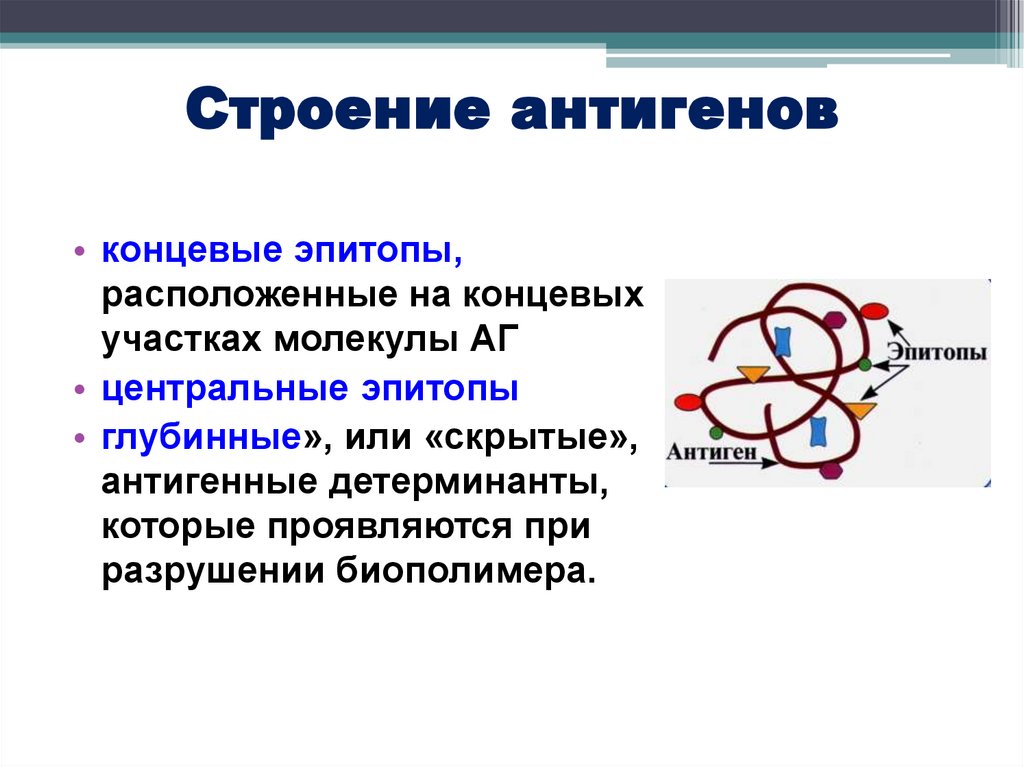

5. Строение антигенов

• концевые эпитопы,расположенные на концевых

участках молекулы АГ

• центральные эпитопы

• глубинные», или «скрытые»,

антигенные детерминанты,

которые проявляются при

разрушении биополимера.

6. Строение антигенов

Денатурация приводит к полной или частичнойпотере антигенных детерминант или появлению

новых, при этом теряется специфичность

антигена.

Поскольку молекулы большинства АГ имеют

довольно большие размеры, в их структуре

определяется множество антигенных

детерминант, которые распознаются разными по

специфичности АТ и клонами лимфоцитов.

Валентность молекулы антигена: 1 эпитоп на 5000

дальтон относительной молекулярной массы

молекулы антигена.

7. 2. Свойства антигенов:

• чужеродность;• антигенность;

• специфичность;

• иммуногенность;

• макромолекулярность;

• коллоидность (растворимость).

8. Чужеродность

• Чем дальше в филогенетическом развитии организмыотстоят друг от друга, тем большей иммуногенностью

обладают их АГ по отношению друг к другу. Используют

биологи и палеонтологи (при изучении филогенеза,

уточнении классификации и т.д.), судебно-медицинские

эксперты и криминалисты (установление кровного родства,

принадлежности улик, фальсификации пищевых продуктов

и т.д.).

• Перекрестно реагирующие антигены. Сходство

детерминант стрептококка, сарколеммы миокарда и

базальной мембраны почек, Treponema pallidum и липидной

вытяжки из миокарда крупного рогатого скота, возбудителя

чумы и эритроцитов человека 0 (I) группы крови.

• Явление, когда один микроб маскируется антигенами

другого микроба или макроорганизма для защиты от

факторов иммунитета, называется антигенной

мимикрией.

9. Антигенность

Антигенность – потенциальная способностьмолекулы АГ к специфическому

взаимодействию с факторами иммунной

системы (антитела, клон лимфоцитов).

Взаимодействие происходит не со всей

молекулой одновременно, а только с

антигенной детерминантой (эпитопом).

Поэтому антигенность вещества зависит от

наличия и числа антигенных детерминант в

структуре его молекулы.

10. Специфичность

Специфичность – способность антигенаизбирательно реагировать со строго

определенными АТ или клонами

лимфоцитов. Это свойство также зависит

от наличия в структуре молекулы

вещества тех или иных антигенных

детерминант.

11. Иммуногенность

Иммуногенность – свойство АГ вызывать вмакроорганизме иммунный ответ.

Степень иммуногенности зависит от 3 групп

факторов:

свойства самого АГ;

динамики поступления АГ в организм и его

выведения;

состояния макроорганизма.

12. Свойства антигена зависят от:

• Природы: белки → ЛПС, гликопротеины, липопротеины→ чистые полисахариды, нуклеиновые кислоты и

липиды.

• Химического состава: остатки ароматических

аминокислот (тирозина, триптофана) и левовращающих

изомеров - высокоиммуногенны; полипептиды,

построенные из D-аминокислот, практически лишены

иммуногенности; сополимеры нескольких аминокислот

более иммуногенны, чем одной.

• Молекулярнаой массы: минимальная масса 10 000

дальтон.

• Структуры: большей иммуногенностью обладают

агрегаты молекул и корпускулярные АГ – целые клетки

(эритроциты, бактерии и другие); глобулярные белки

более иммуногенны, чем фибриллярные.

• Растворимости: высокомолекулярные белки кератин и

меланин не могут быть получены в виде коллоидного

раствора и не являются АГ.

13. На свойства АГ влияет состояние макроорганизма

Результат иммунизации связан с генотипом особи.Существуют чувствительные и нечувствительные роды и

виды животных, которые используют в лабораторной

работе. Даже внутри вида можно выделить группы

близкородственных особей (инбредные линии животных),

которые по-разному будут отвечать на вводимый АГ.

Известны значительные индивидуальные различия между

людьми в чувствительности к вакцинам. Выделяют :

• иммунологически реактивных ,

• иммунологически инертных индивидуумов.

Оказывает влияние и функциональное состояние

макроорганизма – психоэмоциональный и гормональный

фон, интенсивность обменных процессов и др.

14.

Динамика поступления ивыведения АГ

Пути проникновения АГ в макроорганизм:

через дефекты кожных покровов и слизистых оболочек

(как результат ранений, микротравм, укусов насекомых,

расчесов и др.);

путем всасывания в ЖКТ (эндоцитоз эпителиальными

клетками);

межклеточно (при незавершенном фагоцитозе,

облигатном или факультативном внутриклеточном

паразитировании микроб может разноситься по всему

организму);

чресклеточно (так распространяются облигатные

внутриклеточные паразиты, например вирусы).

Проникнув в организм, АГ разносится лимфой по разным

органам и тканям. Чаще всего он накапливается в

лимфоидной ткани печени, селезенки, легких и других

органов, где и вызывает иммунологические реакции.

15. Динамика поступления и выведения АГ

Количество поступающего АГ: чем его больше, тем болеевыражен иммунный ответ. Передозировка АГ вызывает

обратную реакцию – иммунологическую толерантность.

Уравнение антигенности (А.А. Воробьев, А.В. Маркович):

lgH=α + β x lgD,

где α и β – коэффициенты, характеризующие

соответственно природу АГ и иммунореактивность

макроорганизма, Н – сила иммунного ответа, D –

количество АГ.

АГ чувствительны к катаболическому разрушению

ферментами макроорганизма: белки, построенные из Lаминокислот, легко поддаются ферментативной деградации

и высокоиммуногенны, полипептиды из правовращающих

изомеров, напротив, медленно расщепляется ферментами

макроорганизма и низкоиммуногенны, а при введении

высоких доз приводят к развитию иммунологической

толерантности.

16. Ответная реакция на АГ

Пути инактивации и удаления (элиминации) антигена измакроорганизма:

• фильтрация и концентрирование АГ в лимфоидных

образованиях;

• специфическое распознавания «свой-чужой»;

• осуществление иммунного реагирования;

• выработка факторов регуляции и иммунитета (АТ, клоны

лимфоцитов);

• связывание и блокирование биологически активных

участков молекулы АГ;

• разрушение и отторжение АГ;

• полная утилизация, изоляция (инкапсуляция) или

выведение из макроорганизма остатков АГ.

В итоге достигается полное или частичное восстановление

гомеостаза, формирование иммунологической памяти,

ареактивности или гиперергии.

17. Управление иммуногенностью АГ

Адьюванты (от лат. adjuvare – помогать) – способнынеспецифически усиливать иммуногенность АГ.

Функции адьювантов:

депо АГ;

стимуляция фагоцитоза;

митогенное действие на лимфоциты;

продукция цитокинов.

Адьюванты используют при вакцинации и в научноисследовательской работе. В качестве адьювантов

используют гидроксид или фосфат алюминия,

масляные эмульсии.

Роль адьюванта может выполнить ЛПС

грамотрицательных бактерий, служащий

неспецифическим стимулятором В-лимфоцитов.

18. Иммуногенность и толерогенность

АГИммунный

ответ

Пролиферация

АРК

Толерантность

Гибель

АРК - Антигенреактивные клетки

19. 3. Классификация антигенов

По происхождению:• экзогенные (возникшие вне организма),

• эндогенные (возникшие внутри организма).

По природе:

• биополимеры белковой (протеины),

• биополимеры небелковой природы (полисахариды, липиды,

ЛПС, нуклеиновые кислоты и др.).

По структуре:

• глобулярные (молекула имеет шаровидную форму),

• фибриллярные (молекула имеет форму нити).

По необходимости участия Т-лимфоцитов в индукции

иммунного ответа:

• Т-зависимые,

• Т-независимые - имеют относительно простое строение –

монотонно повторяющиеся последовательности с

многочисленными однотипными эпитопами (полимерная

форма флагеллина, ЛПС, сополимеры D-аминокислот и др.

являются суперантигенами.

20. Классификация антигенов

По иммуногенности: полноценные и неполноценные.• полноценные АГ обладают выраженной иммуногенностью и

антигенностью, они как правило, имеют молекулярную массу

более 10000, большой размер молекулы (частицы) в виде

глобулы и хорошо взаимодействуют с факторами иммунитета.

• неполноценные АГ (гаптены) не обладают

иммуногенностью, но обладают антигенностью. Чаще всего

гаптенами являются низкомолекулярные соединения

(молекулярная масса меньше 10000).

Для придания гаптену свойств полноценного АГ необходимо

соединить его с достаточно большой белковой молекулой

(«шлеппер» – тягач). Так получают АТ к гормонам,

лекарственным препаратам и другим низкомолекулярным

соединениям.

21. Классификация антигенов

По степени чужеродности:• ксеногенные АГ (или гетерологичные) – общие для

организмов, относящихся к разным родам и видам. Эти АГ

получили названия «антигены Форсмана».

• аллогенные АГ (или групповые) – антигены, общие для

генетически не родственных организмов, но относящихся к

одному виду: АГ группы крови (система АВО и др.),

раковоэмбриональные АГ (α-фетопротеин, трансферрин) и

др. Аллогенные ткани при трансплантации

иммунологически несовместимы – они отторгаются

макроорганизмом. Микробы на основании групповых АГ

могут быть подразделены на серогруппы.

• изогенные АГ (или индивидуальные) – антигены, общие

только для генетически идентичных микроорганизмов,

например для однояйцевых близнецов, животных

инбредных линий. Изотрансплантанты не отторгаются при

пересадке. Примеры: АГ гистосовместимости людей,

типовые АГ бактерий. Внутри изоантигенов человека и

животных различают органо- и тканеспецифические АГ.

22. Классификация антигенов

• аутоантигены – АГ собственного организма. Внормальных условиях они не вызывают реакций

иммунной системы в следствии либо

иммунологической толерантности

(невосприимчивости), либо недоступности для

контакта с факторами иммунитета – это так

называемые забарьерные антигены. При срыве

толерантности или нарушении целостности

биологического барьера (травма) компоненты

иммунной системы начинают специфически

реагировать на аутоантигены выработкой

специфических факторов иммунитета (аутоантител,

клон аутореактивных лимфоцитов).

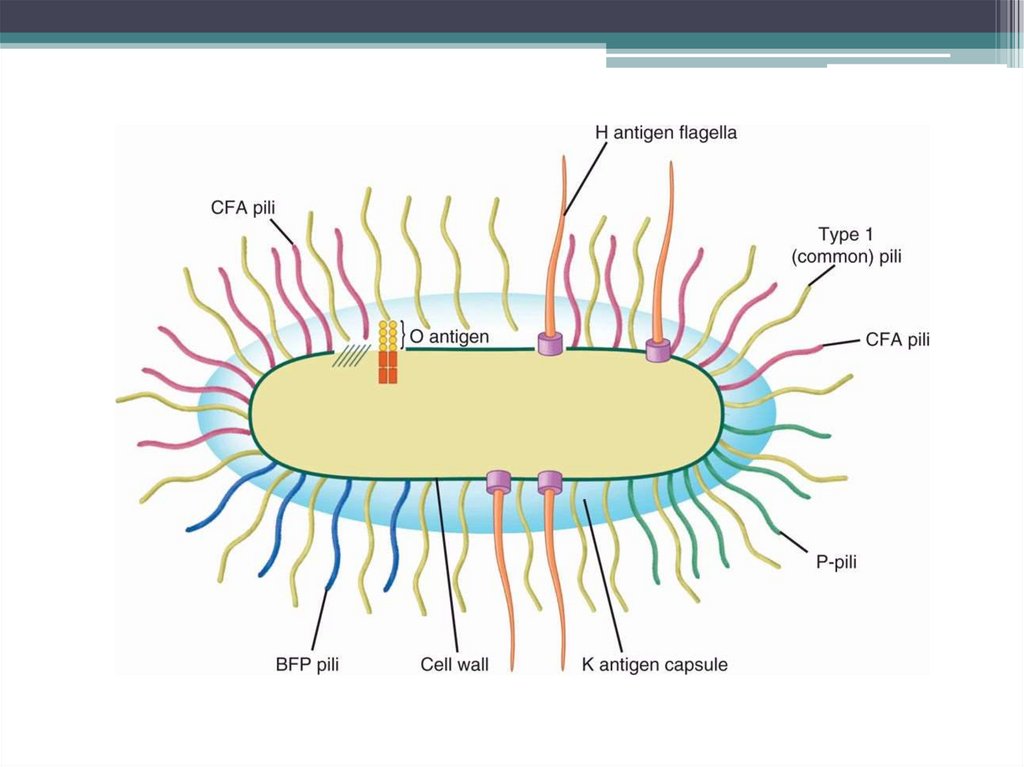

23. 4. Антигены бактерий

У различных микроорганизмов различают• группоспецифические АГ – встречаются у разных

видов одного и того же рода или семейства,

• видоспецифические – у различных представителей

одного вида,

• типоспецифические АГ – у разных вариантов в

пределах одного и того же вида.

По наличию типовых АГ виды микроорганизмов

подразделяются на серологические варианты, или

серовары.

Протективные антигены - обеспечивающие защиту

(протекцию) против соответствующих инфекций, что

используется для создания вакцин.

24. Антигены бактерий

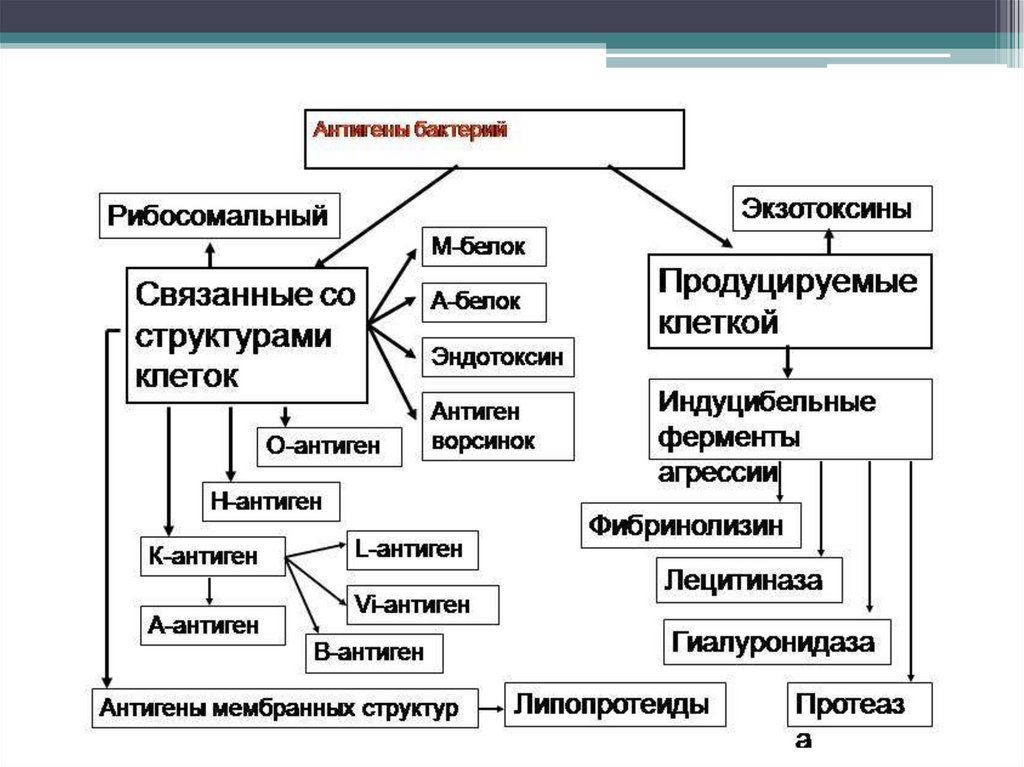

• По локализации антигены бактерий делятсяна:

• · целлюлярные (связанные с клеткой),

• · экстрацеллюлярные (не связанные с

клеткой, экзотоксины).

• Среди целлюлярных основными являются:

жгутиковые, соматические, капсульные и

некоторые другие АГ.

25.

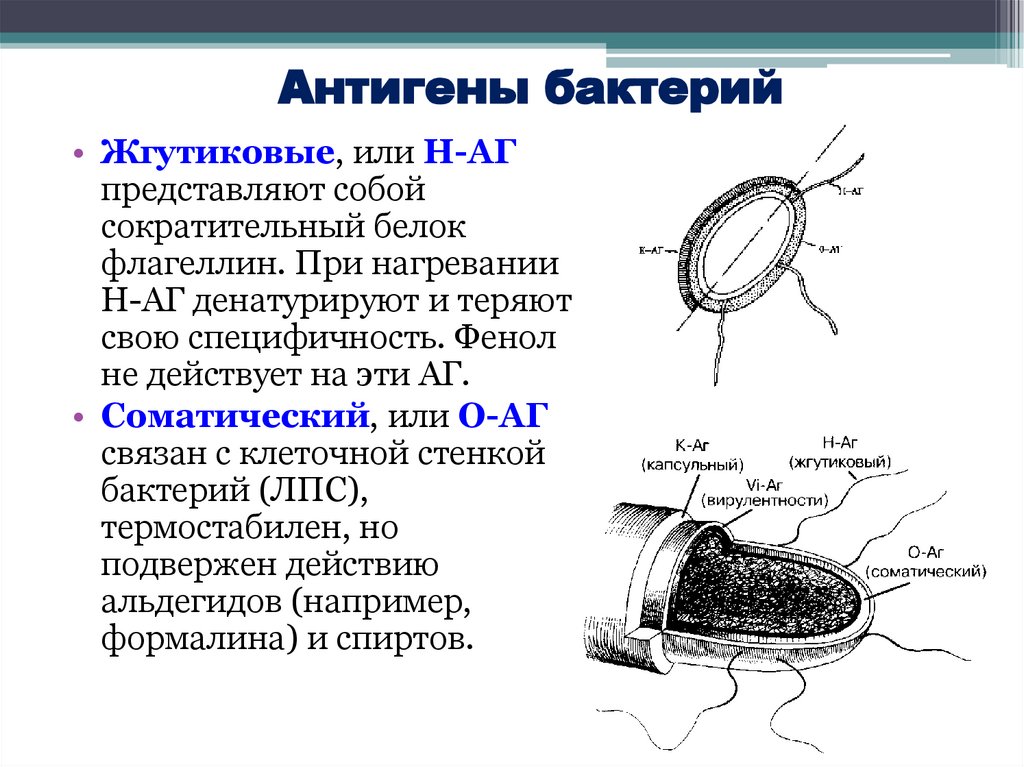

26. Антигены бактерий

• Жгутиковые, или H-АГпредставляют собой

сократительный белок

флагеллин. При нагревании

H-АГ денатурируют и теряют

свою специфичность. Фенол

не действует на эти АГ.

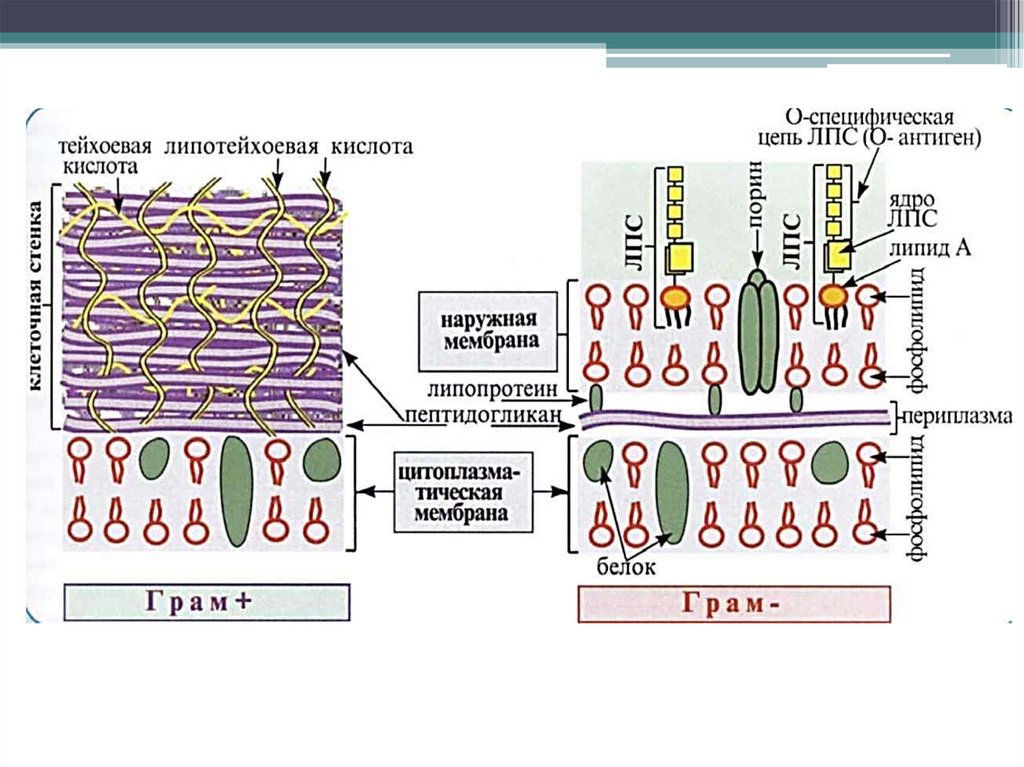

• Соматический, или О-АГ

связан с клеточной стенкой

бактерий (ЛПС),

термостабилен, но

подвержен действию

альдегидов (например,

формалина) и спиртов.

27.

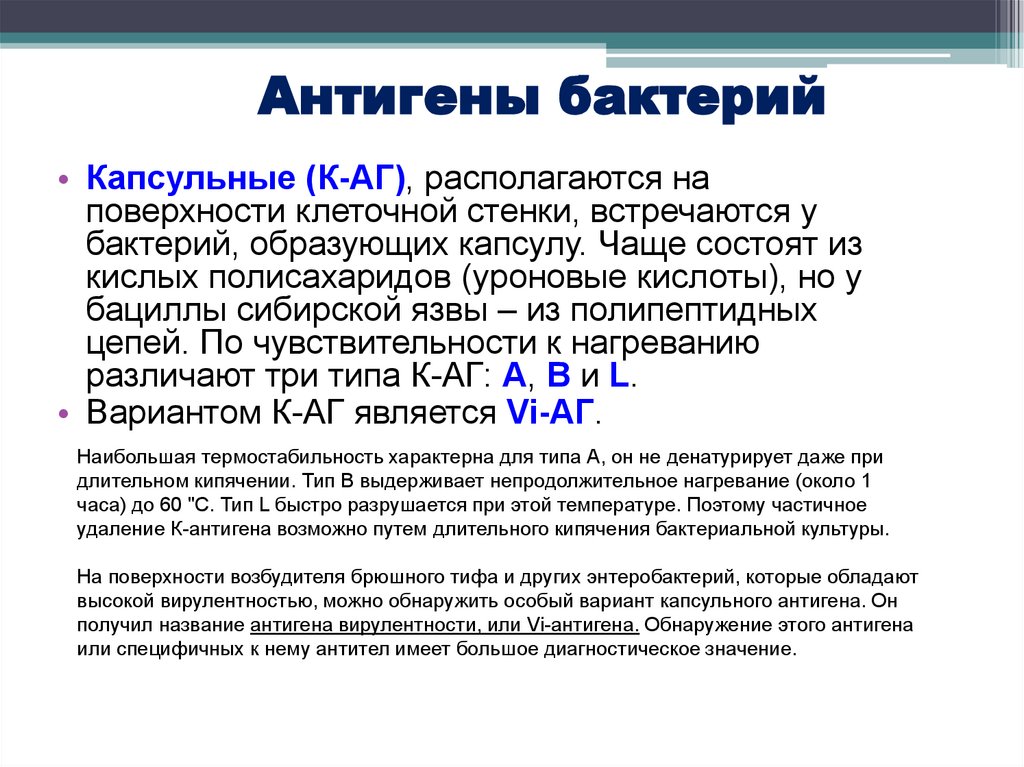

28. Антигены бактерий

• Капсульные (К-АГ), располагаются наповерхности клеточной стенки, встречаются у

бактерий, образующих капсулу. Чаще состоят из

кислых полисахаридов (уроновые кислоты), но у

бациллы сибирской язвы – из полипептидных

цепей. По чувствительности к нагреванию

различают три типа К-АГ: A, B и L.

• Вариантом К-АГ является Vi-АГ.

Наибольшая термостабильность характерна для типа А, он не денатурирует даже при

длительном кипячении. Тип В выдерживает непродолжительное нагревание (около 1

часа) до 60 "С. Тип L быстро разрушается при этой температуре. Поэтому частичное

удаление К-антигена возможно путем длительного кипячения бактериальной культуры.

На поверхности возбудителя брюшного тифа и других энтеробактерий, которые обладают

высокой вирулентностью, можно обнаружить особый вариант капсульного антигена. Он

получил название антигена вирулентности, или Vi-антигена. Обнаружение этого антигена

или специфичных к нему антител имеет большое диагностическое значение.

29.

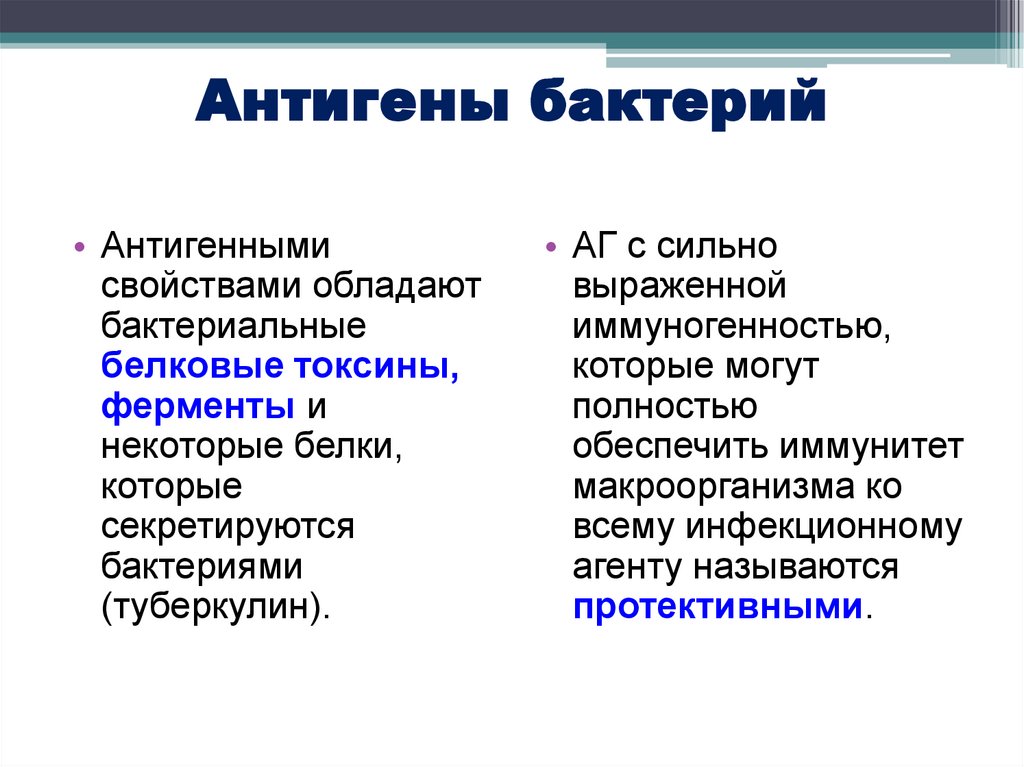

30. Антигены бактерий

• Антигеннымисвойствами обладают

бактериальные

белковые токсины,

ферменты и

некоторые белки,

которые

секретируются

бактериями

(туберкулин).

• АГ с сильно

выраженной

иммуногенностью,

которые могут

полностью

обеспечить иммунитет

макроорганизма ко

всему инфекционному

агенту называются

протективными.

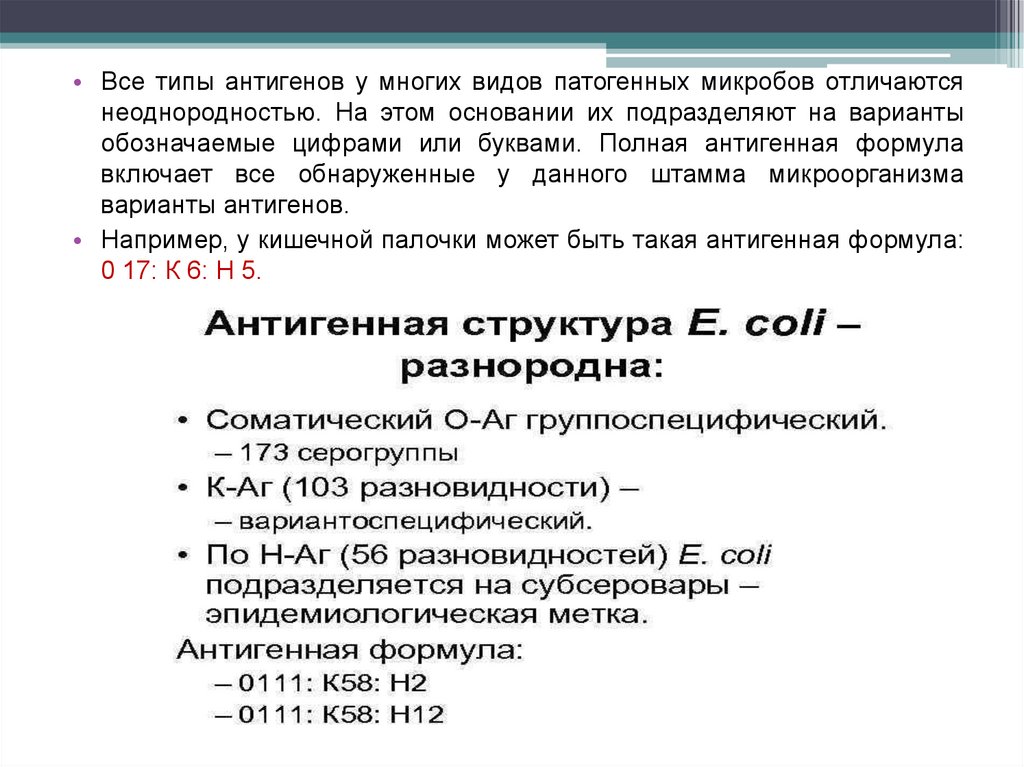

31.

• Все типы антигенов у многих видов патогенных микробов отличаютсянеоднородностью. На этом основании их подразделяют на варианты

обозначаемые цифрами или буквами. Полная антигенная формула

включает все обнаруженные у данного штамма микроорганизма

варианты антигенов.

• Например, у кишечной палочки может быть такая антигенная формула:

0 17: К 6: Н 5.

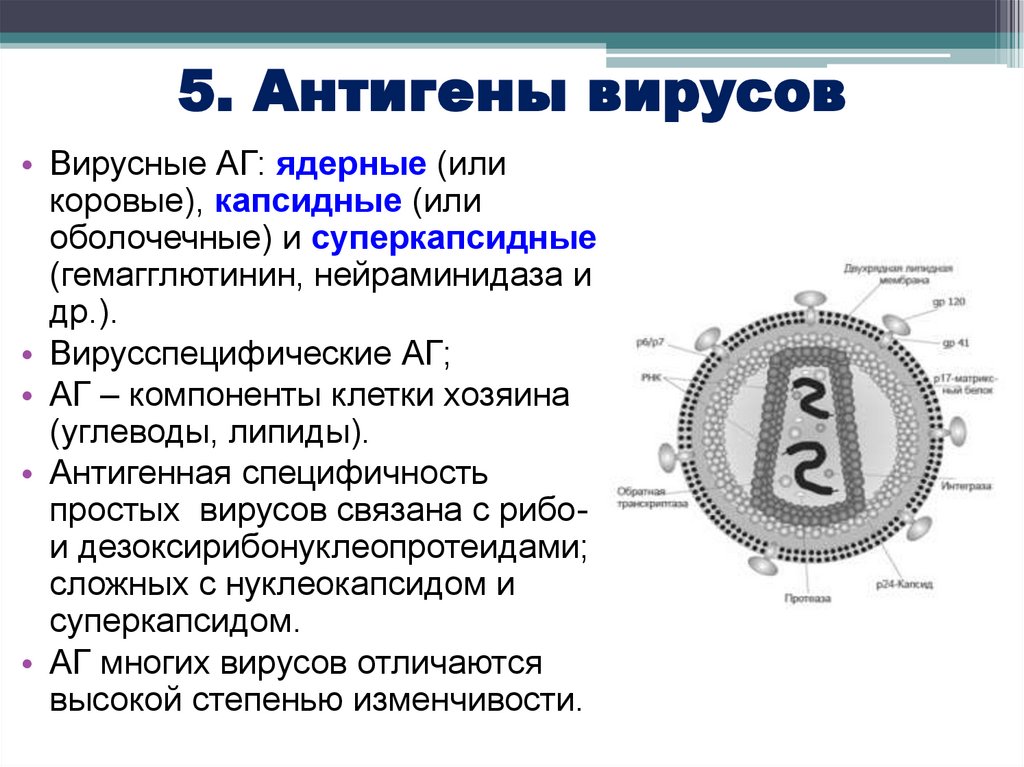

32. 5. Антигены вирусов

• Вирусные АГ: ядерные (иликоровые), капсидные (или

оболочечные) и суперкапсидные

(гемагглютинин, нейраминидаза и

др.).

• Вирусспецифические АГ;

• АГ – компоненты клетки хозяина

(углеводы, липиды).

• Антигенная специфичность

простых вирусов связана с рибои дезоксирибонуклеопротеидами;

сложных с нуклеокапсидом и

суперкапсидом.

• АГ многих вирусов отличаются

высокой степенью изменчивости.

33.

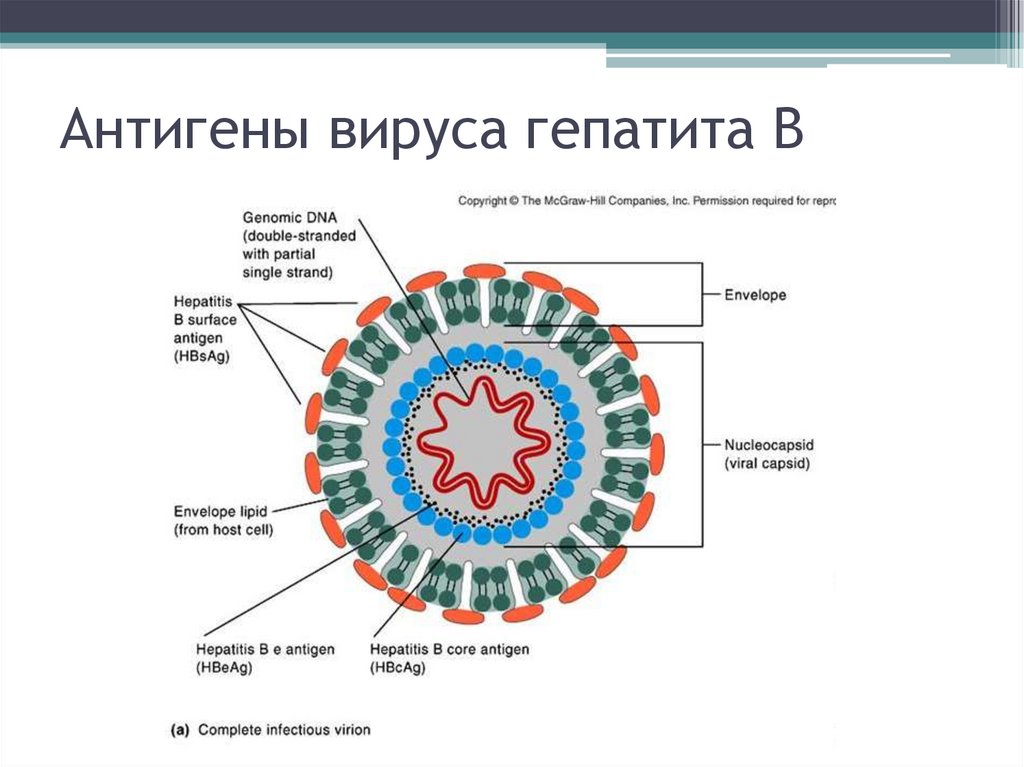

34. Антигены вируса гепатита В

35. 6. Антигены организма человека

Аллоантигенные АГ1) Антигены системы АВО

синтезируются предшественниками эритроцитов и

многими другими клетками организма.

Это высокогликозилированные пептиды: 85%

приходится на углеводную часть и 15% – на

полипептидную.

Иммуногенность определяется углеводной частью.

АГ системы АВ0 наследуются независимо аллельно,

что определяет наличие в популяции 4 групп крови:

0 (I), A (II), В (III) и AB (IV).

Переливание пациенту несовместимой по группе

крови, как правило, приводит к развитию острого

состояния – гемолитического шока.

36.

2) Антигены система резус (Rh)синтезируются предшественниками эритроцитов

и обнаруживаются главным образом на

эритроцитах, т.к. они не растворимы в

биологических жидкостях. По химической

структуре – термолабильный липопротеин.

В зависимости от наличия или отсутствия резус-АГ

в популяции людей различают две группы –

резус-положительных и резус-отрицательных

индивидуумов.

При беременности резус-отрицательной матери

резус-положительным плодом может развиться

резус-конфликт, который проявляется

выработкой антирезусных антител и

невынашиванием беременности или желтухой

новорожденного (внутрисосудистый иммунный

лизис).

37.

3) АГ гистосовместимости.Генетические локусы, ответственные за

отторжение чужеродных тканей, образуют в

хромосоме область, названную главным

комплексом гистосовместимости

(МНС, от англ. major histocompatibility

complex).

Продукты генов МНС у человека относятся к

системе лейкоцитарных антигенов HLA (от

англ. Human Leukocyte Antigen – АГ

лейкоцитов человека).

HLA – гликопротеины, которые прочно связаны

с клеточной мембраной.

38.

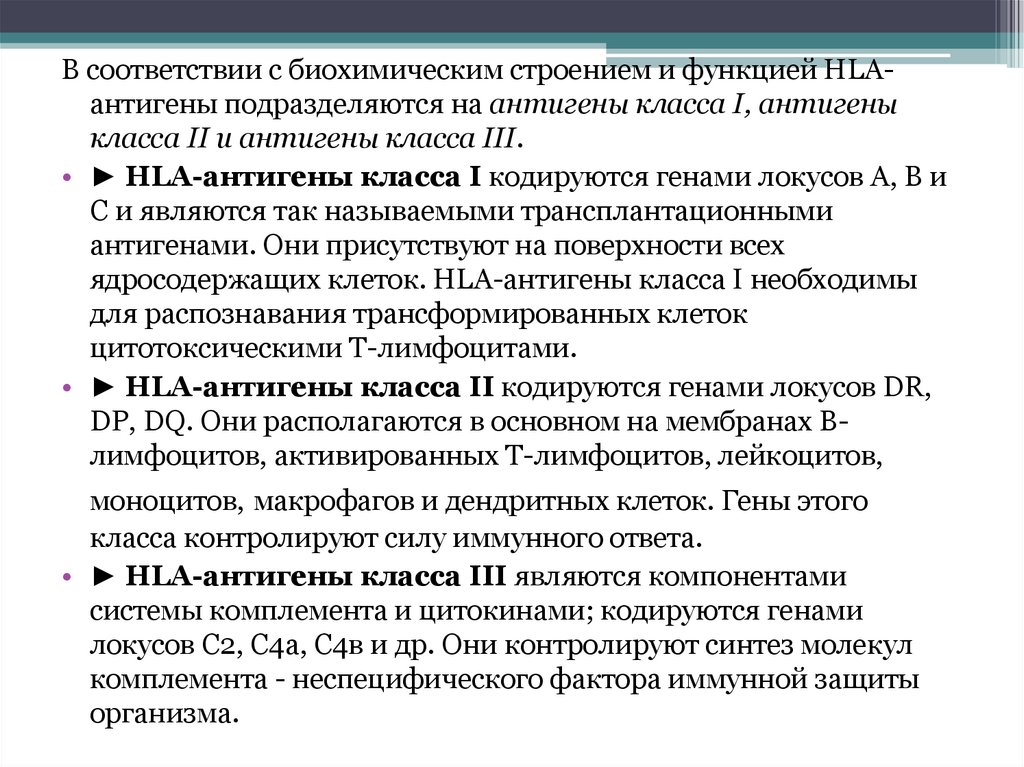

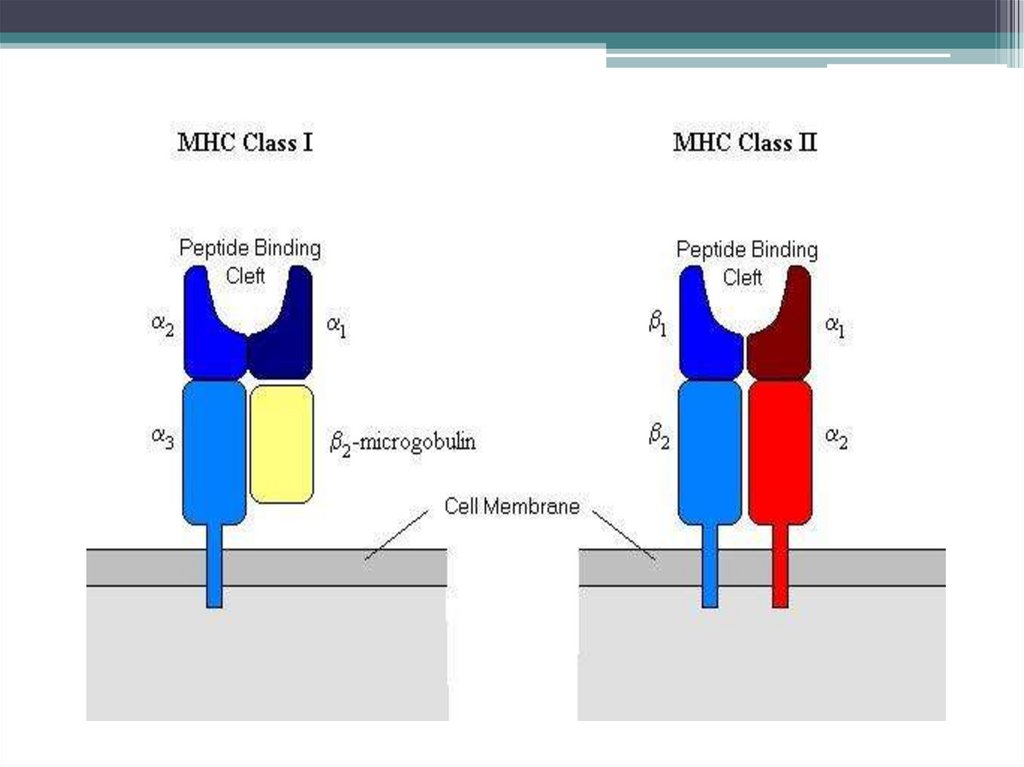

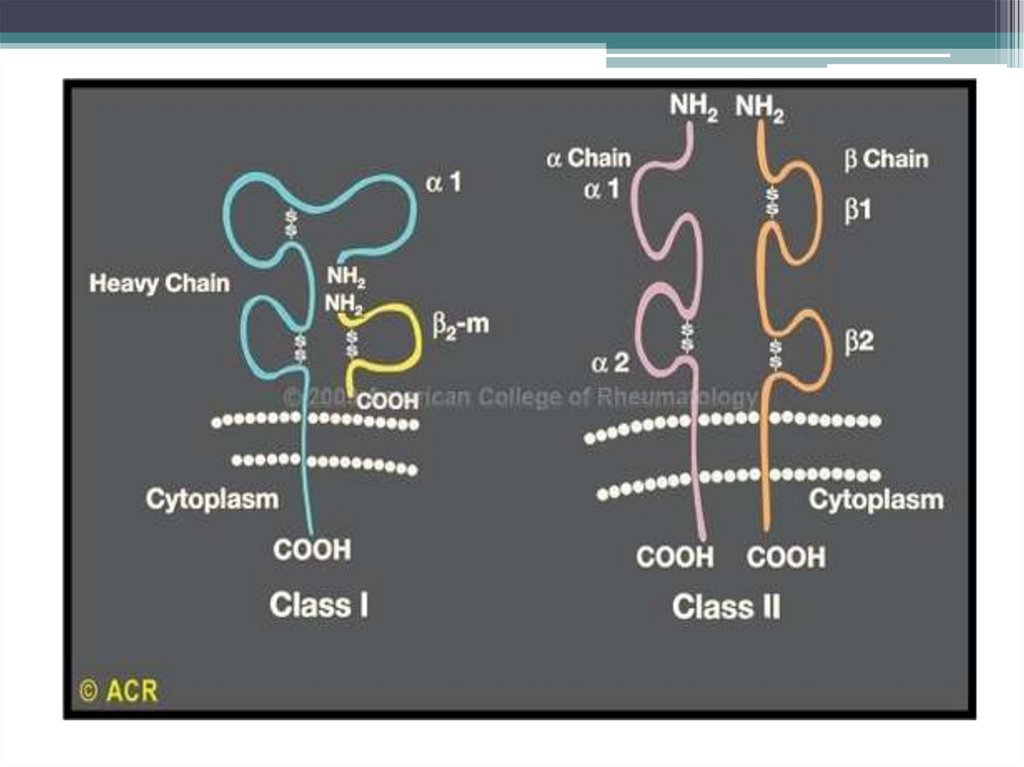

В соответствии с биохимическим строением и функцией HLAантигены подразделяются на антигены класса I, антигеныкласса II и антигены класса III.

• ► HLA-антигены класса I кодируются генами локусов A, B и

C и являются так называемыми трансплантационными

антигенами. Они присутствуют на поверхности всех

ядросодержащих клеток. HLA-антигены класса I необходимы

для распознавания трансформированных клеток

цитотоксическими Т-лимфоцитами.

• ► HLA-антигены класса II кодируются генами локусов DR,

DP, DQ. Они располагаются в основном на мембранах Bлимфоцитов, активированных T-лимфоцитов, лейкоцитов,

моноцитов, макрофагов и дендритных клеток. Гены этого

класса контролируют силу иммунного ответа.

• ► HLA-антигены класса III являются компонентами

системы комплемента и цитокинами; кодируются генами

локусов С2, С4а, С4в и др. Они контролируют синтез молекул

комплемента - неспецифического фактора иммунной защиты

организма.

39.

История исследований HLA-системы1958 г. - впервые Жаном Доссе установлен первый HLA-антиген.

1964 г. - создано Рабочее совещание по гистосовместимости (Histicompatibility

Workshop)

1965 г. - высказано предположение о полиморфизме HLA-системы, и к

1970 г. - установлены аллельные варианты двух самостоятельных локусов –

А и В.

1972 г. - проведено типирование 60 популяций мира.

19750 -1977гг. - идентифицированы HLA-С-специфичности. И HLA-Dспецифичности

1984 г. - накоплены исследования, выявившие ассоциативные связи HLA с

заболеваниями.

1987 г. - появилась ДНК-технология HLA-типирования.

Исследования HLA последних 20 лет - новый «прорыв» в иммуногенетике.

Принципиальным различием нового подхода стал переход с использования в

качестве объекта исследования продуктов HLA, экспрессированных на

мембранах клеток, на исследование непосредственно генетического

материала – участков ДНК, определяющих аллельный полиморфизм системы

HLA.

40.

41.

42.

43.

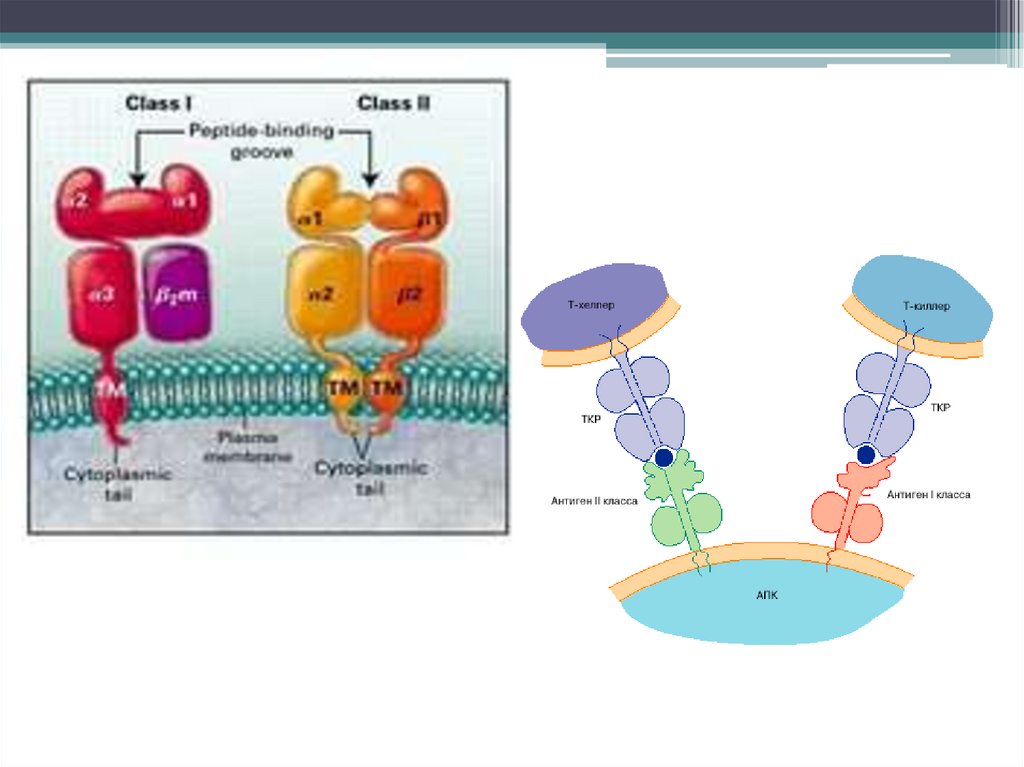

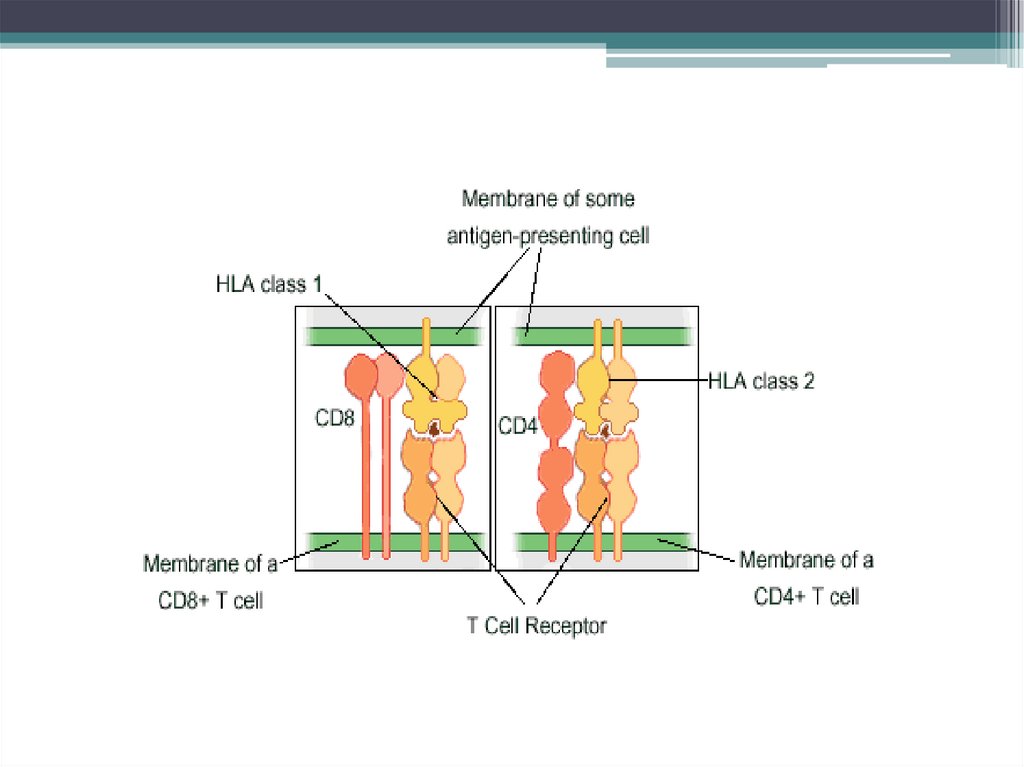

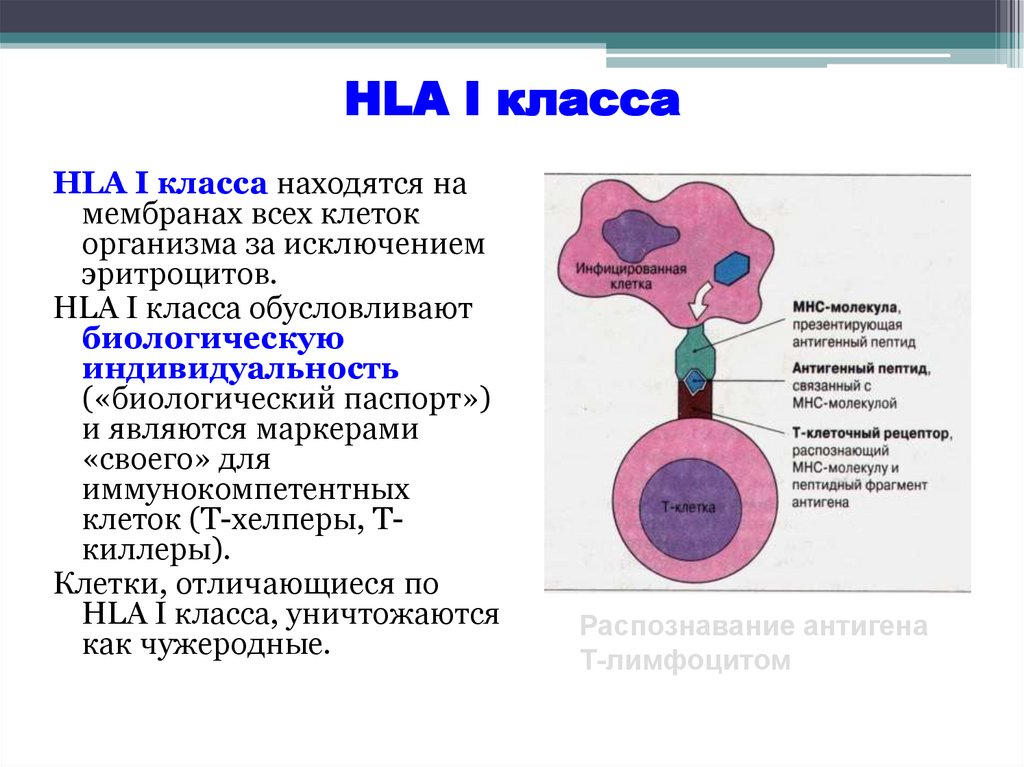

44. HLA I класса

HLA I класса находятся намембранах всех клеток

организма за исключением

эритроцитов.

HLA I класса обусловливают

биологическую

индивидуальность

(«биологический паспорт»)

и являются маркерами

«своего» для

иммунокомпетентных

клеток (Т-хелперы, Ткиллеры).

Клетки, отличающиеся по

HLA I класса, уничтожаются

как чужеродные.

Распознавание антигена

Т-лимфоцитом

45.

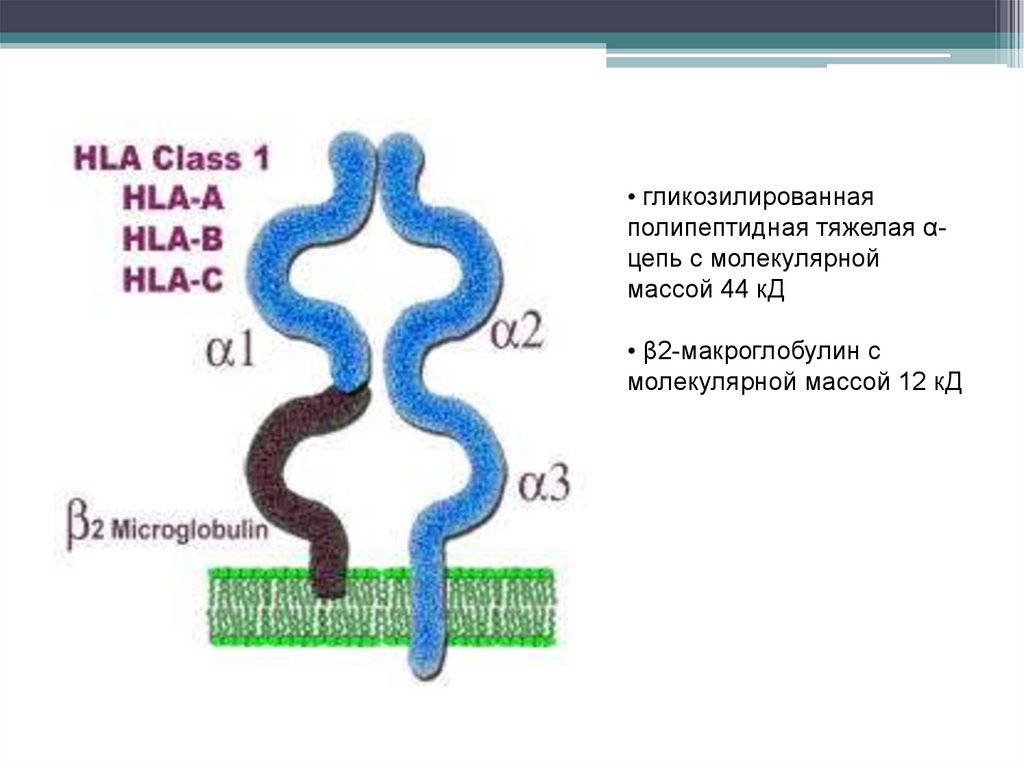

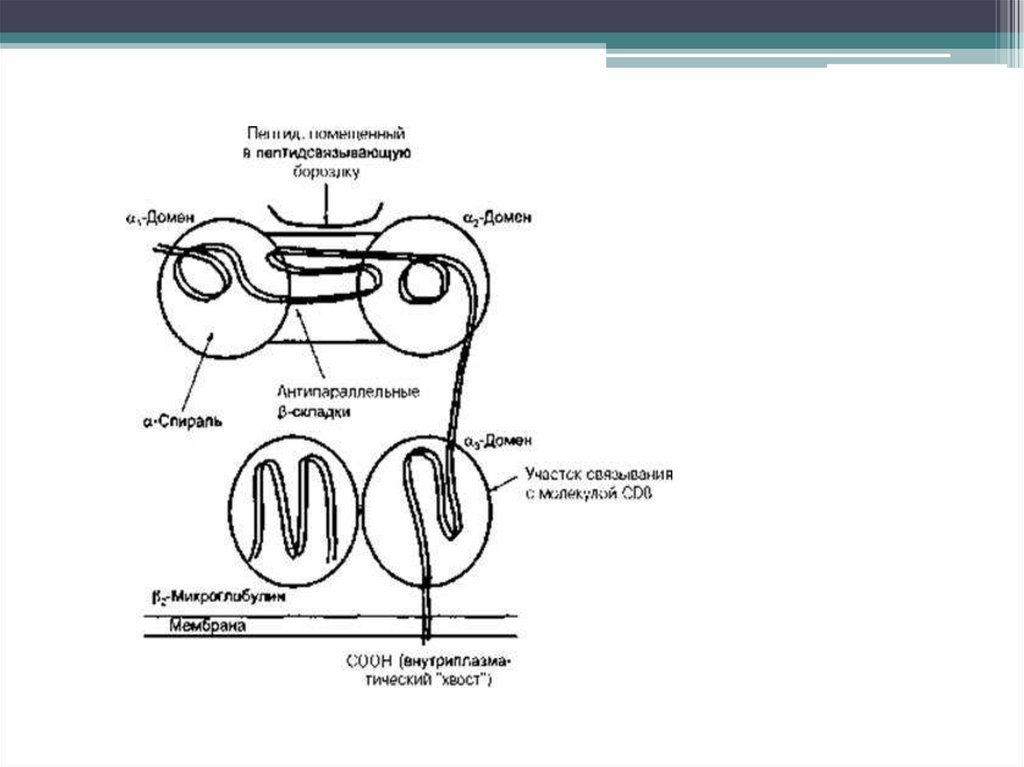

• гликозилированнаяполипептидная тяжелая αцепь с молекулярной

массой 44 кД

• β2-макроглобулин с

молекулярной массой 12 кД

46.

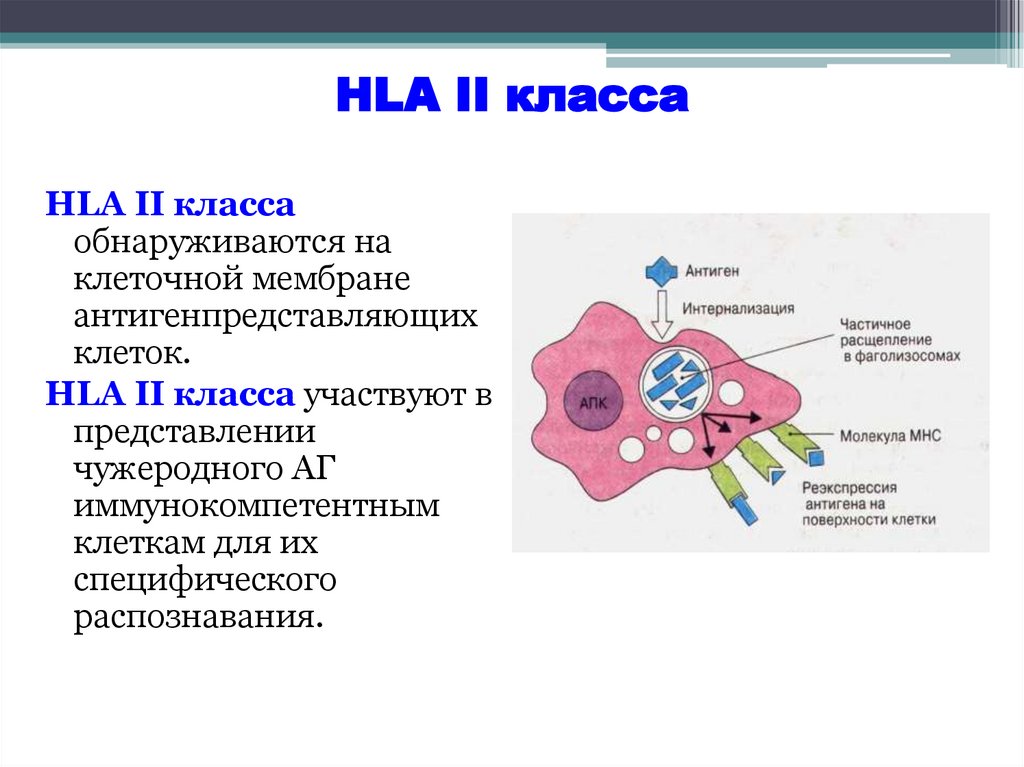

47. HLA II класса

HLA II классаобнаруживаются на

клеточной мембране

антигенпредставляющих

клеток.

HLA II класса участвуют в

представлении

чужеродного АГ

иммунокомпетентным

клеткам для их

специфического

распознавания.

48.

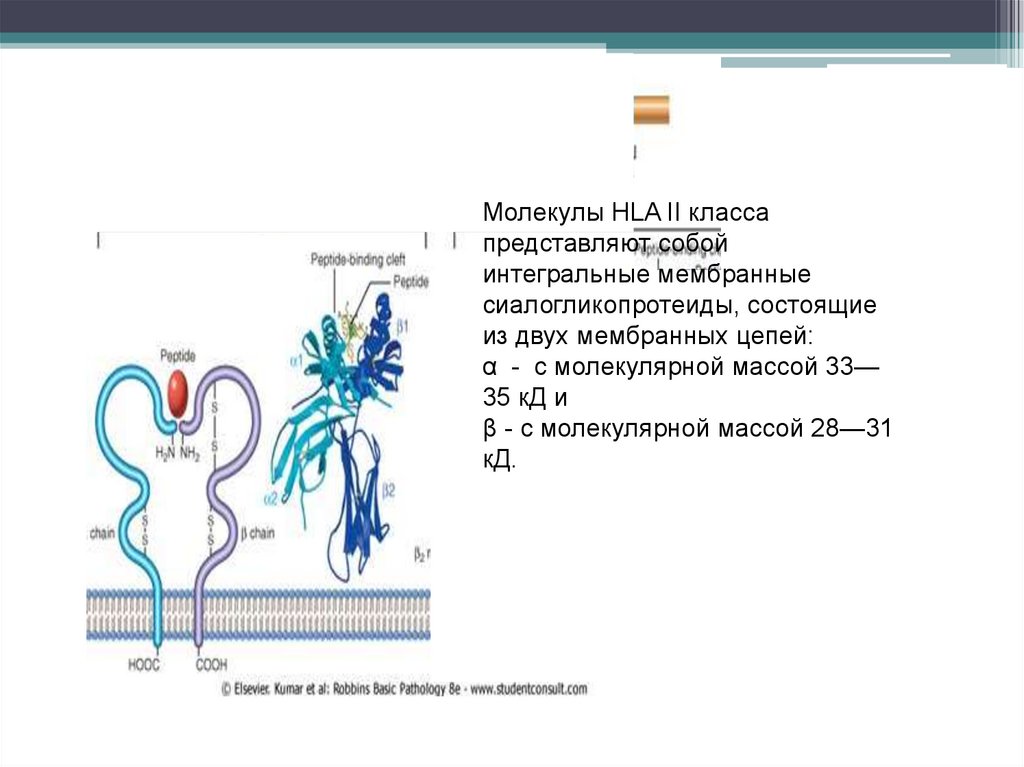

Молекулы HLA II классапредставляют собой

интегральные мембранные

сиалогликопротеиды, состоящие

из двух мембранных цепей:

α - с молекулярной массой 33—

35 кД и

β - с молекулярной массой 28—31

кД.

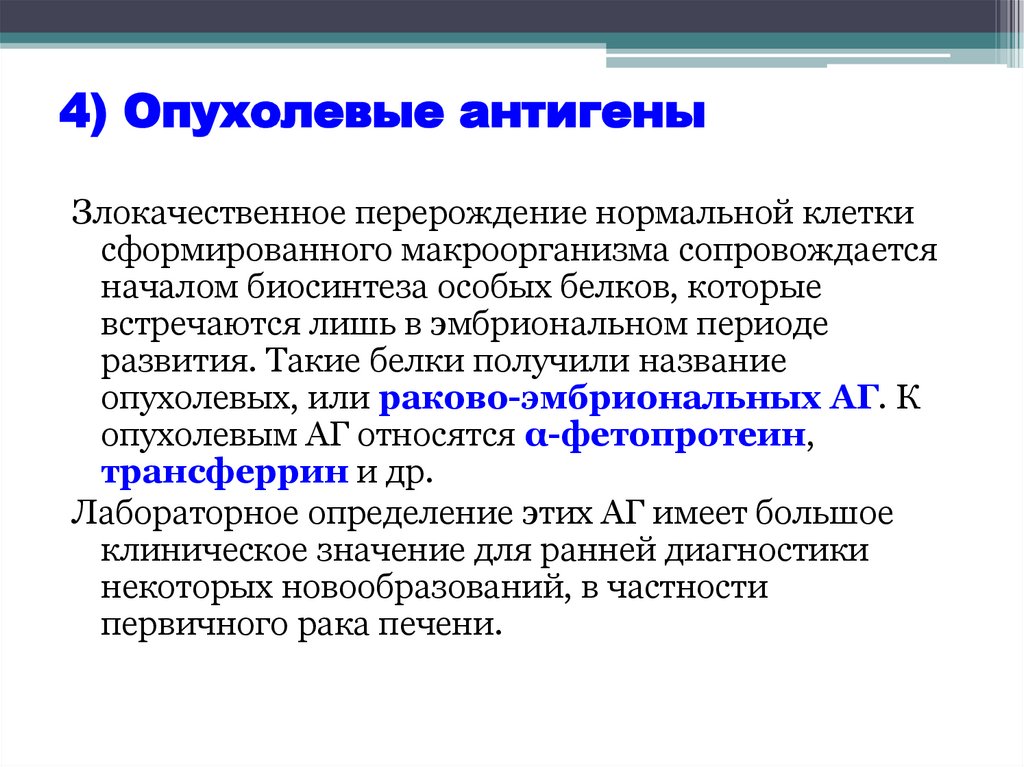

49. 4) Опухолевые антигены

Злокачественное перерождение нормальной клеткисформированного макроорганизма сопровождается

началом биосинтеза особых белков, которые

встречаются лишь в эмбриональном периоде

развития. Такие белки получили название

опухолевых, или раково-эмбриональных АГ. К

опухолевым АГ относятся α-фетопротеин,

трансферрин и др.

Лабораторное определение этих АГ имеет большое

клиническое значение для ранней диагностики

некоторых новообразований, в частности

первичного рака печени.

50.

o Опухолевые антигены — это антигены, продуцируемые раковымиклетками и способные вызвать иммунный ответ организма.

o Эта способность делает опухолевые антигены важнейшим

целевым объектом иммунотерапии рака.

o Кроме того, эти антигены являются одними из онкомаркеров,

определяемых в диагностике рака.

o В организме опухолевые антигены являются результатом

измененного генома раковой клетки. Из-за этих изменений

возникают чуждые организму продукты генов или даже белки,

которые к примеру существуют только в эмбриональный период

развития.

o Эти чужеродные продукты — опухолевые антигены — могут

находится в цитоплазме клетки или на ее поверхности, а также и во

внеклеточном пространстве

51.

Первый опухолевый антиген MAGEA1 (melanoma antigen family A, 1) былоткрыт Пьером ван дер Брюггеном и коллегами в Людвиг-институте

исследований рака в Брюсселе в 1991 году.

Сейчас идентифицировано более 2000 различных опухолевых антигенов.

Для лечения рака идеальным является антиген, продуцирующийся только

самой раковой клеткой и находящийся внутри нее или на ней и в

максимально большом количестве.

Для целого ряда опухолевых антигенов были разработаны

терапевтические МКАТ.

Примеры опухолевых антигенов и разработанных МКАТ

o HER2/neu выделяется у приблизительно 20 % больных карциномой

молочной железы. Антитело - Трастузумаб

o EGFR, выделяется в 80 % карцином толстой кишки. Антитело Цетуксимаб

o VEGF, антиген метастазированной колоректальной карциномы.

Антитело - Бевацизумаб

o CAMPATH 1- антиген хроничского лимфолейкоза. Антитело:т –

Алемтузумаб

o HLA-DR - острый лимфобластный лейкоз, хронический лимфолейкоз,

неходжкинские лимфомы. Антитело - аполизумаб.

52.

Опухолевые антигеныo Слабо иммуногенны

o Постоянно модифицируются

o Могут «маскироваться» избытком антител и иммунных

комплексов, вырабатываемых иммунной системой хозяина

53. 5) CD-антигены

Антигены кластерной дифференцировки (CellDifferentiation Antigens или Claster Definition).

Около 200 вариантов.

Гликопротеины, относятся к суперсемейству

иммуноглобулинов.

Маркеры иммунокомпетентных клеток:

CD3 – Т-лимфоциты;

CD4 – Т-хелперы;

CD8 – Т-цитотоксические лимфоциты;

CD11a – моно- и гранулоциты;

CD11b – естественные киллеры;

CD19-22 – В-лимфоциты и др.

medicine

medicine