Similar presentations:

Немецкая классическая философия

1.

НЕМЕЦКАЯКЛАССИЧЕСКАЯ

ФИЛОСОФИЯ

2.

Вопросы1. Особенности Немецкой классической философии.

Теория познания и этика И. Канта.

2. Противоречие между системой и методом Г. Гегеля.

3. Антропологический материализм Фейербаха.

3.

1. Особенности Немецкойклассической философии.

Теория познания и этика И. Канта.

4.

5.

Немецкая классическаяфилософия

Представлена философскими наработками следующих

философов:

Кант (критическая философия, субъективный идеализм),

Фихте (субъективный критический идеализм),

Шеллинг (объективный трансцедентальный идеализм,

Гегель (абсолютный идеализм),

Фейербах (антропологический материализм).

6.

Цельность Немецкойклассической философии

- повернула внимание философов от традиционных проблем

(онтология , гносеология) к исследованию человеческой

сущности,

- особое внимание уделила проблеме развития,

значительно обогатила логико-теоретический аппарат

философии,

взглянула на историю как целостный процесс.

7.

Особенности немецкойклассической философии:

понимание философии как критической совести культуры,

саморефлексии человека. Гегель подчеркивал: «Философия есть

современная ей эпоха, постигнутая в мышлении»;

универсализм, энциклопедизм и системность философских

построений в сочетании с внутренней дифференциацией;

разработка диалектического метода мышления и познания;

перенос центра внимания с анализа природы (объекта) на

исследование самого человека как субъекта, человеческого

мира и истории;

рассмотрение человека в контексте культуры;

утверждение принципа свободы и других гуманистических

ценностей.

8.

ИММАНУИЛ КАНТ (1724 – 1804)Основоположник немецкой

классической философии

9.

Философия, по И. Канту, должна сосредоточиться на решениитрёх основных вопросов:

«Что я могу знать?»,

«Что я должен делать?»,

«На что я могу надеяться?»,

из решения которых вытекает решение главной проблемы:

«Что такое – человек?».

В целом его философия характеризуется как

«трансцендентальный идеализм» (от лат. «трансцендере» –

выходящий за пределы опыта), поскольку ее основные понятия и

принципы носят внеопытный, по сути божественный характер и

постигаются прежде всего интуитивно.

10.

Философия КантаДокритический период (1724-1770)

(Кант – ученый, изучающий природу. Космологический трактат

«Всеобщая естественная история и теория неба»)

1.

Критический период (1770-1804)

(Кант – философ идеалист, он пытается преодолеть

механистичность

и

созерцательность

в

понимании

взаимосвязи субъекта и объекта познания («Критика чистого

разума»), разрабатывает новое понимание нравственности

(«Критика практического разума») и решает проблемы

эстетики

(«Критика

способности

суждения»).

2.

11.

Докритический период:Выдвинул гипотезу о возникновении Солнечной

системы (теория Канта-Лапласа) Солнечная система

-

возникла из большого первоначального облака разреженных в космосе частиц материи

в результате вращения данного облака, которое стало возможным благодаря движению

и взаимодействию (притяжению, отталкиванию, столкновению) составлявших его частиц.

- Разработал теории различных физических

явлений (приливов и отливов, ветра и др.);

- Изучал проблемы развития жизни;

- Выступил против духовидения и других

проявлений мистики.

12.

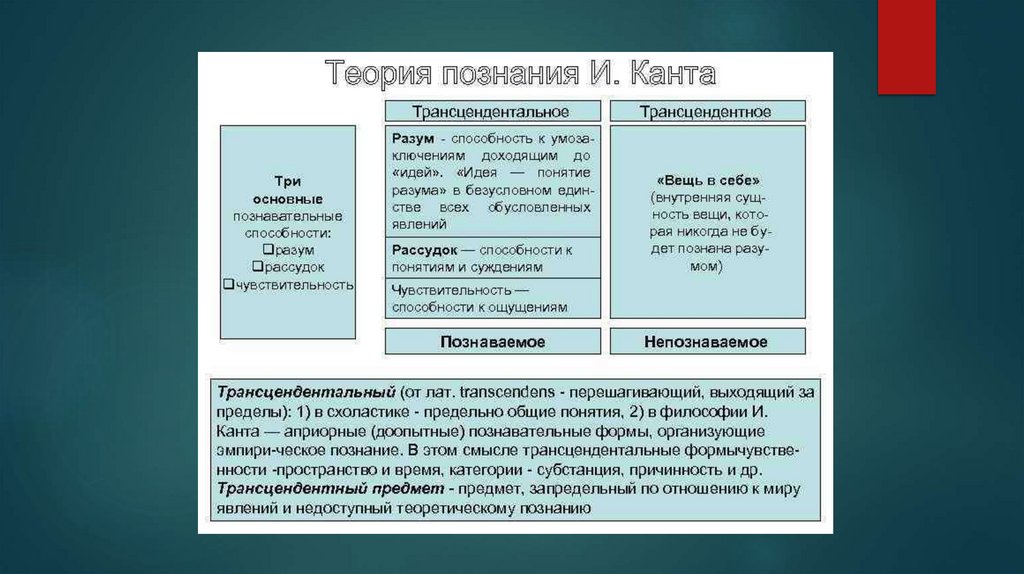

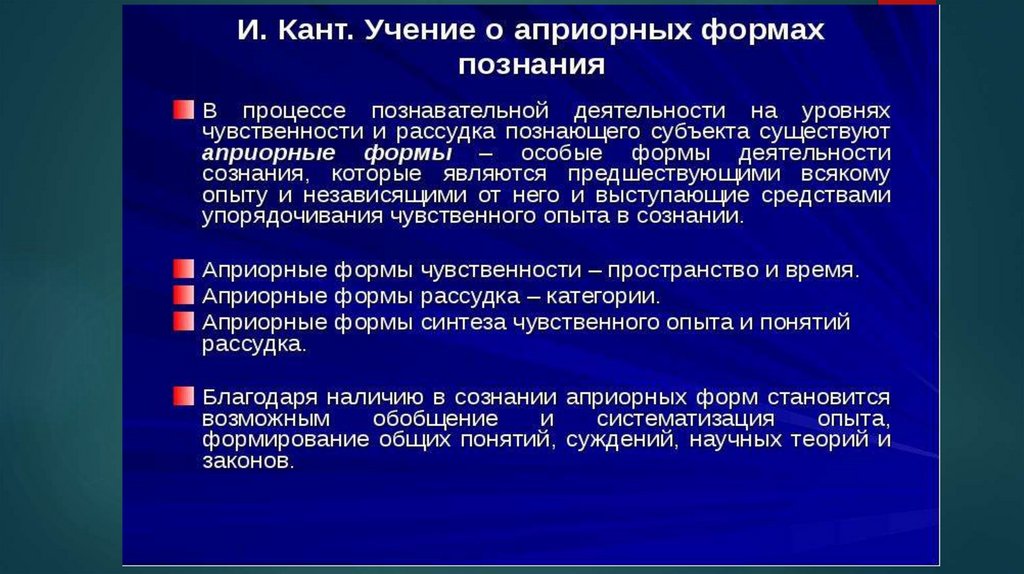

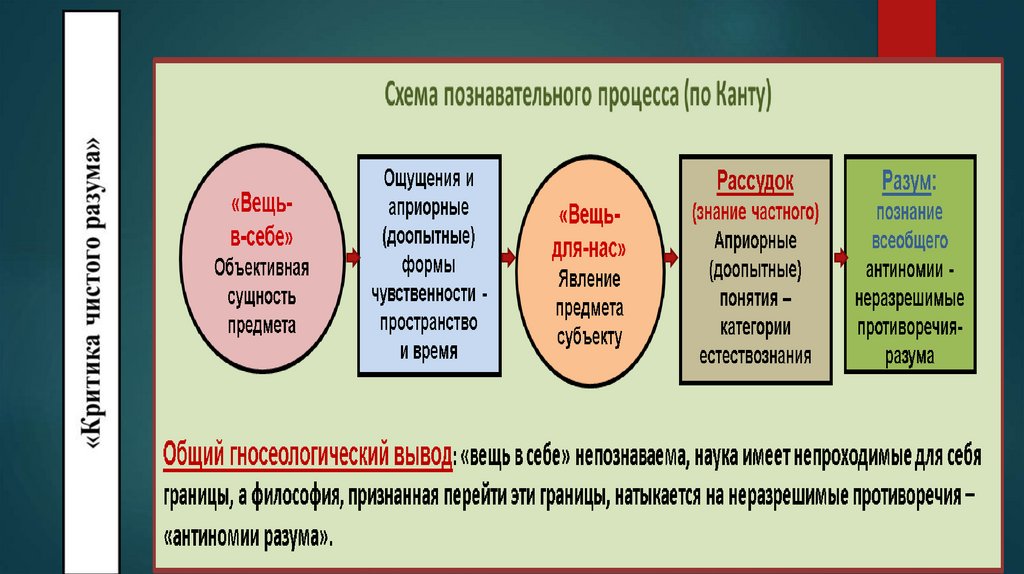

Критический периодКант выдвигает гипотезу, согласно которой причиной

трудностей при познании является не окружающая

действительность — объект, а субъект познавательной

деятельности — человек, а точнее, его разум.

Познавательные

возможности

(способности)

человеческого разума ограничены (то есть разум не

может всего). Как только разум человека со своим

арсеналом познавательных средств пытается выйти за

собственные

рамки

(возможности)

познания,

он

наталкивается на неразрешимые противоречия. Данные

неразрешимые противоречия, которых Кантом было

обнаружено четыре, Кант назвал антиномиями.

13.

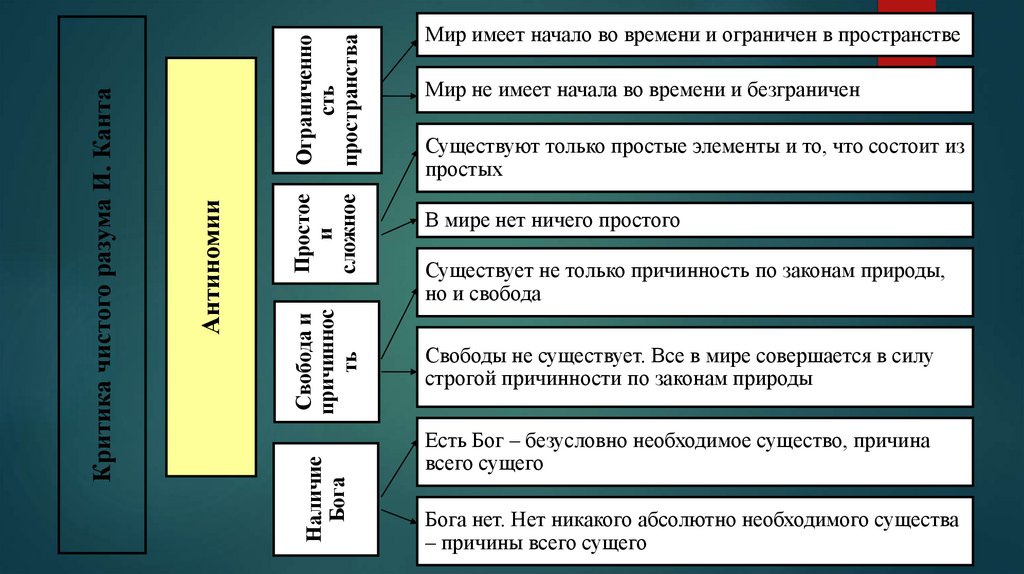

Ограниченность

пространства

Простое

и

сложное

Свобода и

причиннос

ть

Наличие

Бога

Антиномии

Критика чистого разума И. Канта

Мир имеет начало во времени и ограничен в пространстве

Мир не имеет начала во времени и безграничен

Существуют только простые элементы и то, что состоит из

простых

В мире нет ничего простого

Существует не только причинность по законам природы,

но и свобода

Свободы не существует. Все в мире совершается в силу

строгой причинности по законам природы

Есть Бог – безусловно необходимое существо, причина

всего сущего

Бога нет. Нет никакого абсолютно необходимого существа

– причины всего сущего

14.

15.

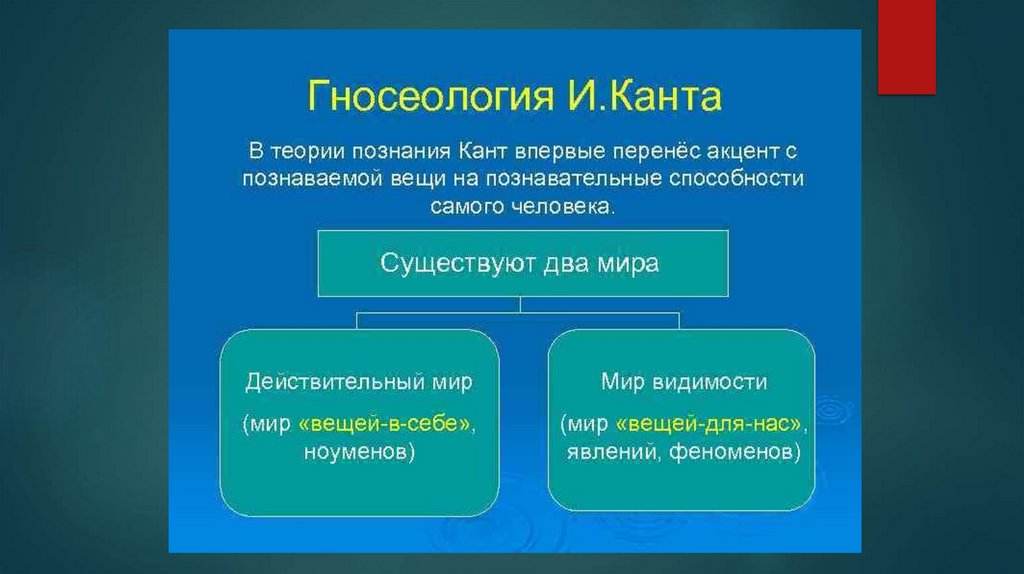

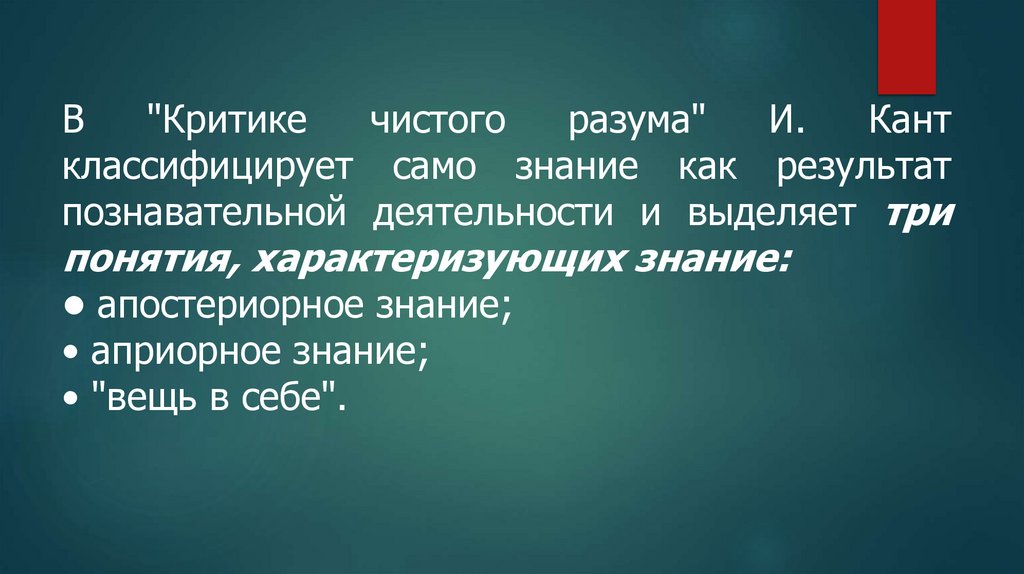

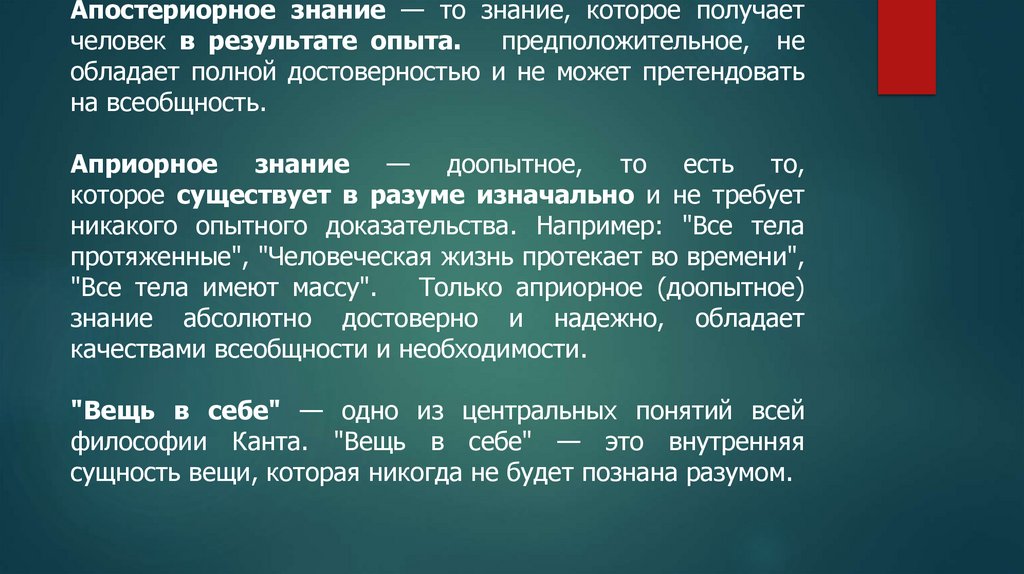

В"Критике

чистого

разума"

И.

Кант

классифицирует само знание как результат

познавательной деятельности и выделяет три

понятия, характеризующих знание:

• апостериорное знание;

• априорное знание;

• "вещь в себе".

16.

Апостериорное знание — то знание, которое получаетчеловек в результате опыта.

предположительное, не

обладает полной достоверностью и не может претендовать

на всеобщность.

Априорное знание — доопытное, то есть то,

которое существует в разуме изначально и не требует

никакого опытного доказательства. Например: "Все тела

протяженные", "Человеческая жизнь протекает во времени",

"Все тела имеют массу".

Только априорное (доопытное)

знание абсолютно достоверно и надежно, обладает

качествами всеобщности и необходимости.

"Вещь в себе" — одно из центральных понятий всей

философии Канта. "Вещь в себе" — это внутренняя

сущность вещи, которая никогда не будет познана разумом.

17.

18.

19.

20.

«КРИТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗУМА»Категорический императив (безусловное

требование нравственного поведения) имеет

2 формулировки:

1) Поступай всегда так, чтобы максима твоей

воли могла иметь силу принципа всеобщего

закона;

2) Поступай так, чтобы в своем лице и в

другом человеке всегда видеть цель, но

никогда только средство.

21.

2. Противоречие междусистемой и методом Г.

Гегеля

22.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель(1770-1831)

Вершина немецкой классической философии

Исходный принцип его философии – конкретное

тождество мышления и бытия на основе первичности

первого.

Является автором концепции «абсолютного идеализма»,

который может быть охарактеризован как панлогизм («Всё

действительное – разумно, все разумное – действительно»).

Создатель теоретической диалектики как учения о

саморазвитии, разработчик её основных категорий, законов

и принципов (хотя и на объективно-идеалистической

основе).

Основные произведения: «Феноменология духа», «Наука

логики», «Философская пропедевтика»

23.

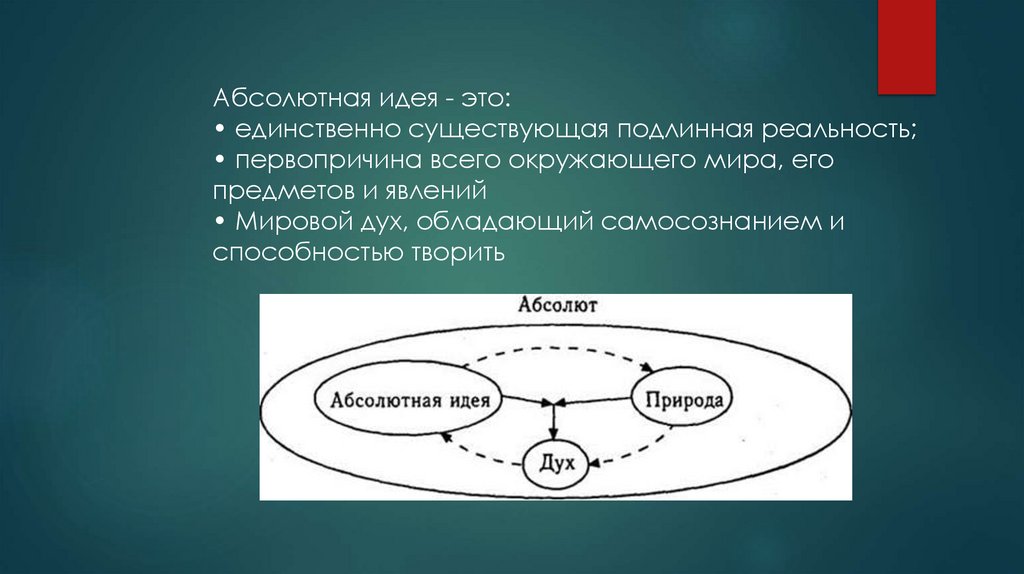

Абсолютная идея - это:• единственно существующая подлинная реальность;

• первопричина всего окружающего мира, его

предметов и явлений

• Мировой дух, обладающий самосознанием и

способностью творить

24.

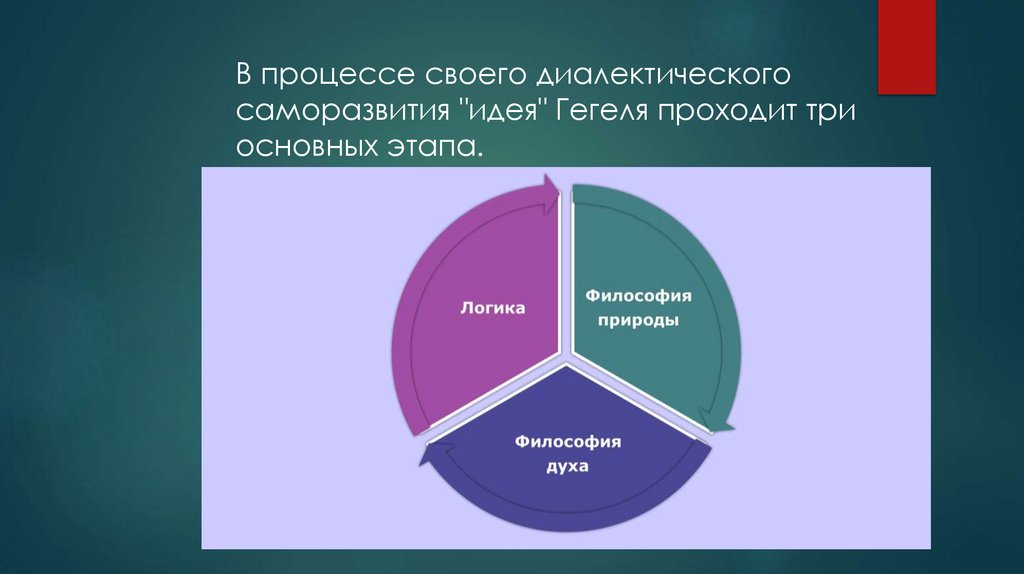

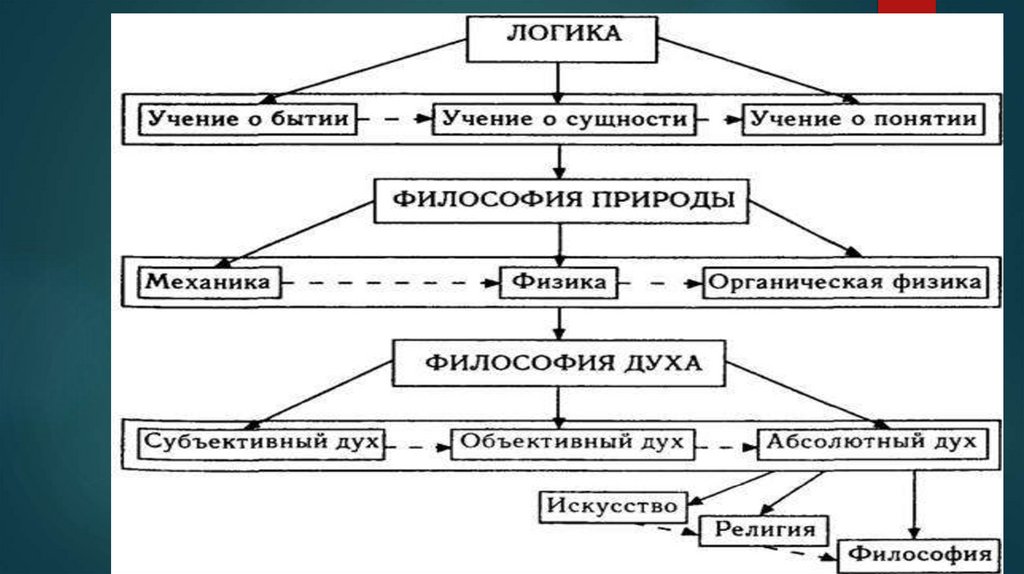

В процессе своего диалектическогосаморазвития "идея" Гегеля проходит три

основных этапа.

25.

26.

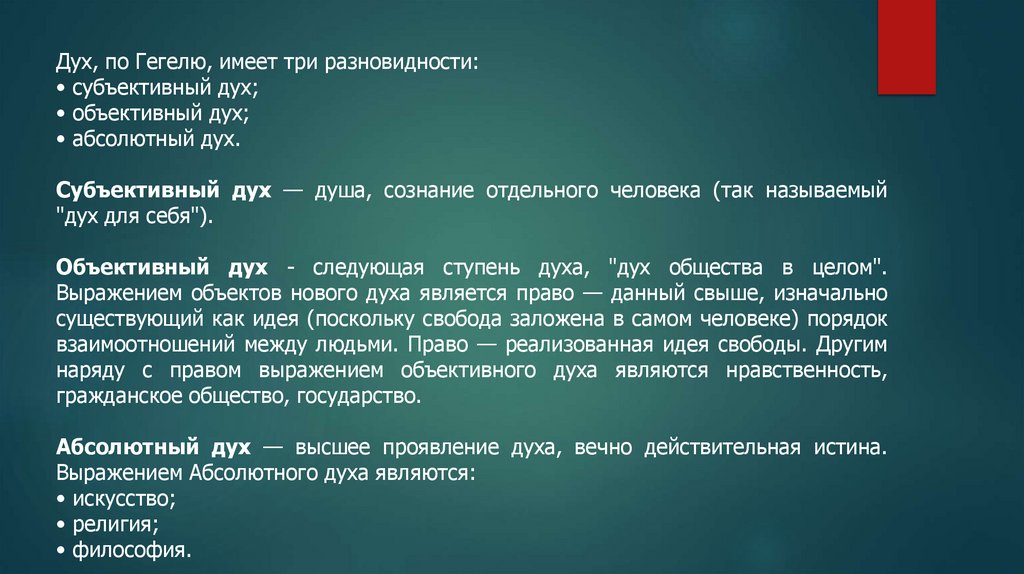

Дух, по Гегелю, имеет три разновидности:• субъективный дух;

• объективный дух;

• абсолютный дух.

Субъективный дух — душа, сознание отдельного человека (так называемый

"дух для себя").

Объективный дух - следующая ступень духа, "дух общества в целом".

Выражением объектов нового духа является право — данный свыше, изначально

существующий как идея (поскольку свобода заложена в самом человеке) порядок

взаимоотношений между людьми. Право — реализованная идея свободы. Другим

наряду с правом выражением объективного духа являются нравственность,

гражданское общество, государство.

Абсолютный дух — высшее проявление духа, вечно действительная истина.

Выражением Абсолютного духа являются:

• искусство;

• религия;

• философия.

27.

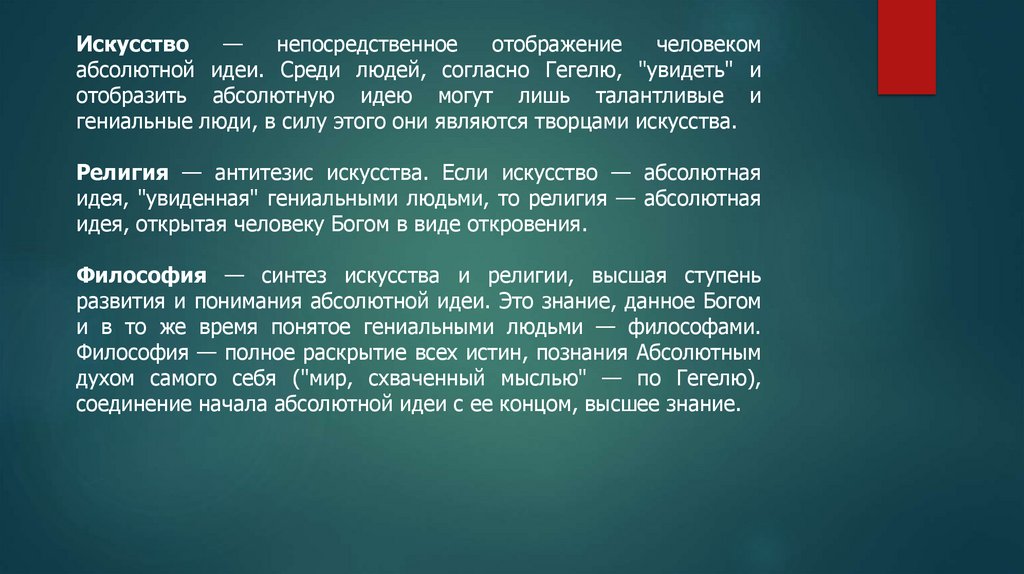

Искусство—

непосредственное

отображение

человеком

абсолютной идеи. Среди людей, согласно Гегелю, "увидеть" и

отобразить абсолютную идею могут лишь талантливые и

гениальные люди, в силу этого они являются творцами искусства.

Религия — антитезис искусства. Если искусство — абсолютная

идея, "увиденная" гениальными людьми, то религия — абсолютная

идея, открытая человеку Богом в виде откровения.

Философия — синтез искусства и религии, высшая ступень

развития и понимания абсолютной идеи. Это знание, данное Богом

и в то же время понятое гениальными людьми — философами.

Философия — полное раскрытие всех истин, познания Абсолютным

духом самого себя ("мир, схваченный мыслью" — по Гегелю),

соединение начала абсолютной идеи с ее концом, высшее знание.

28.

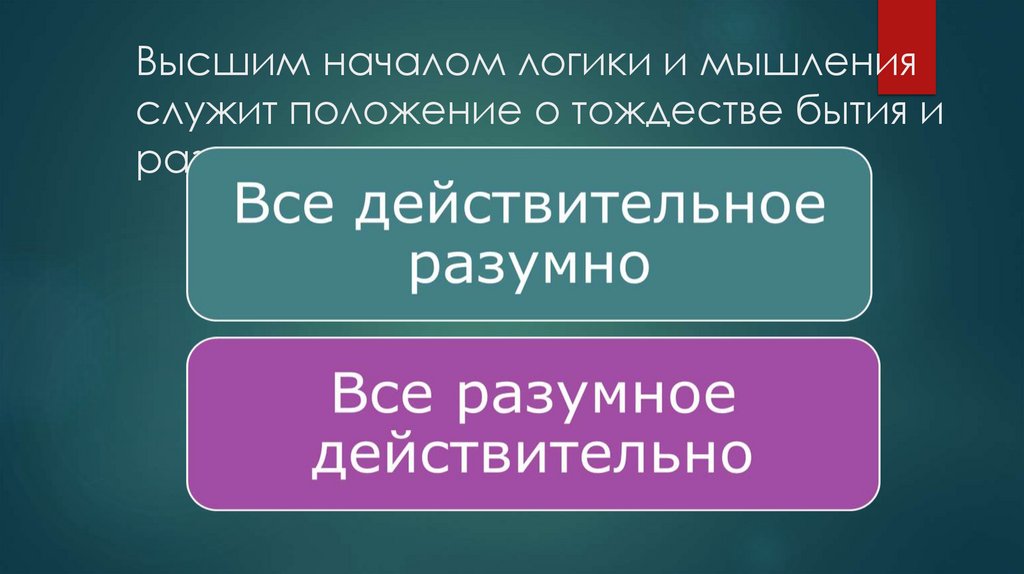

Высшим началом логики и мышленияслужит положение о тождестве бытия и

разума

Все действительное разумно

29.

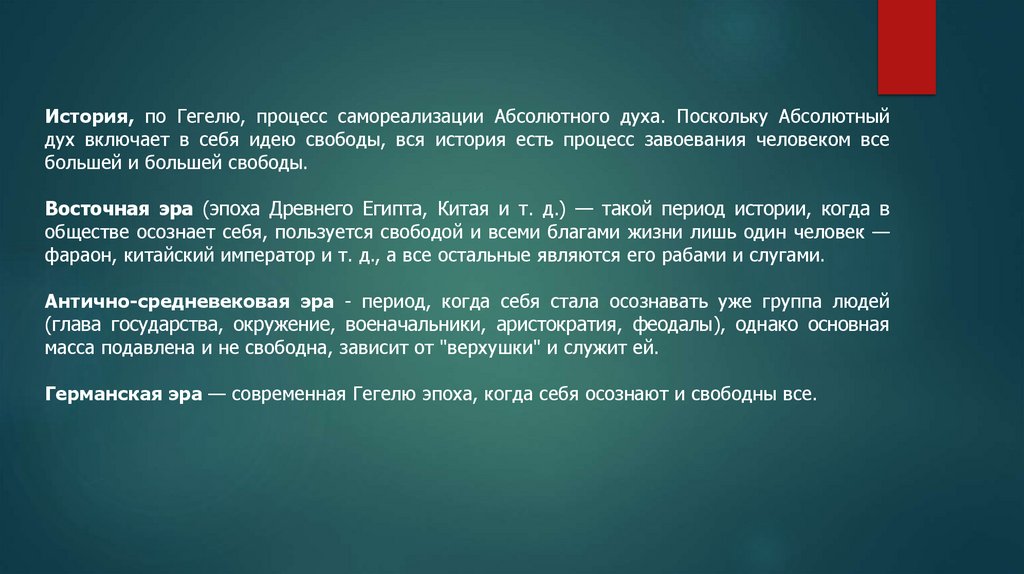

История, по Гегелю, процесс самореализации Абсолютного духа. Поскольку Абсолютныйдух включает в себя идею свободы, вся история есть процесс завоевания человеком все

большей и большей свободы.

Восточная эра (эпоха Древнего Египта, Китая и т. д.) — такой период истории, когда в

обществе осознает себя, пользуется свободой и всеми благами жизни лишь один человек —

фараон, китайский император и т. д., а все остальные являются его рабами и слугами.

Антично-средневековая эра - период, когда себя стала осознавать уже группа людей

(глава государства, окружение, военачальники, аристократия, феодалы), однако основная

масса подавлена и не свободна, зависит от "верхушки" и служит ей.

Германская эра — современная Гегелю эпоха, когда себя осознают и свободны все.

30.

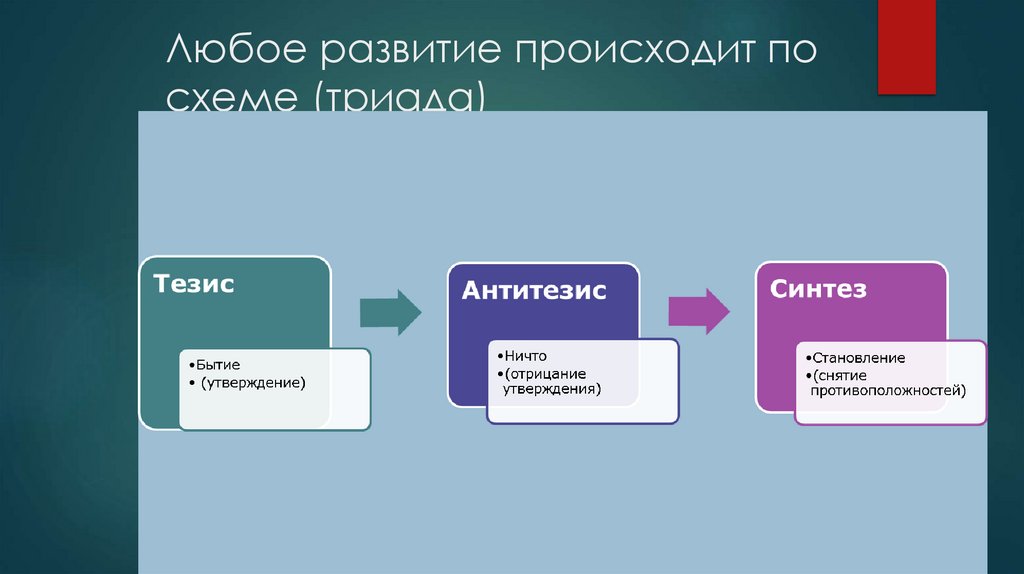

Любое развитие происходит посхеме (триада)

31.

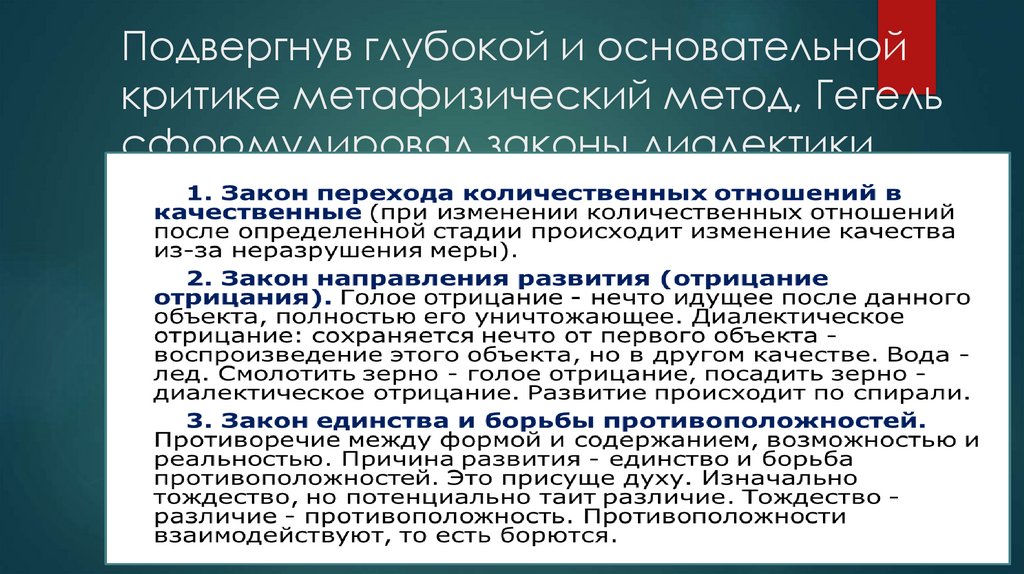

Подвергнув глубокой и основательнойкритике метафизический метод, Гегель

сформулировал законы диалектики.

32.

3. Антропологическийматериализм Фейербаха.

33.

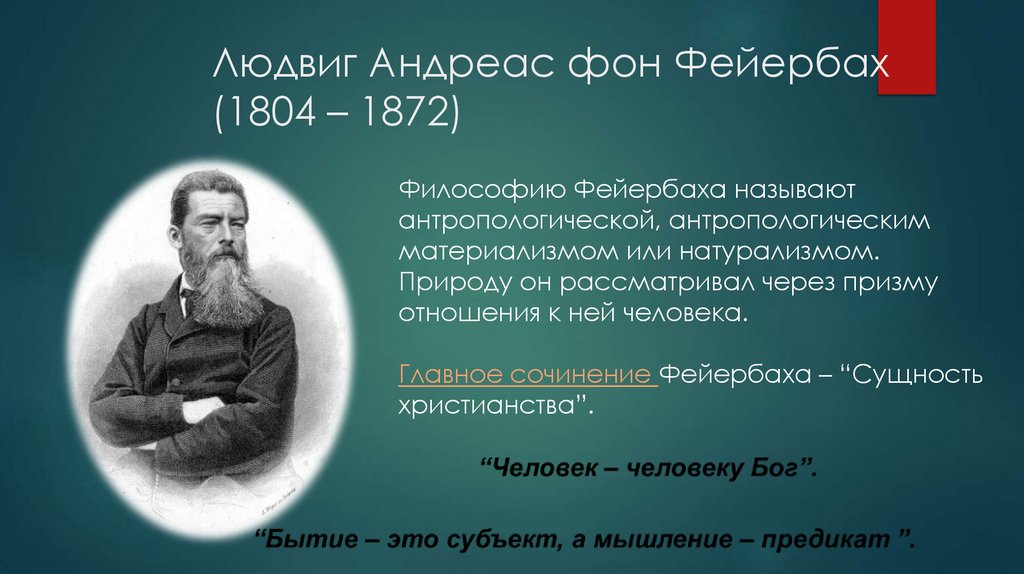

Людвиг Андреас фон Фейербах(1804 – 1872)

Философию Фейербаха называют

антропологической, антропологическим

материализмом или натурализмом.

Природу он рассматривал через призму

отношения к ней человека.

Главное сочинение Фейербаха – “Сущность

христианства”.

34.

Критика идеалистической философии:• отвергает идею тождества бытия и мышления;

не

признает

наличия

абсолютной

идеи

—

самостоятельной

субстанции

и

превопричины

материального мира;

• логически доказывает невозможность отчуждения

(превращения) абсолютной идеи в материальный мир —

окружающий мир очевиден и осязаем, в то время как

абсолютная идея — лишь догадка разума, выдумка Гегеля;

• не признает единства философии и религии;

• отвергает диалектику (ошибка Фейербаха).

Философию Гегеля Фейербах считает искусственной,

подверженной предрассудкам, обращенной в прошлое, не

соответствующей новейшим достижениям науки.

35.

Теория антропологическогоматериализма

• единственно существующими реальностями являются

природа и человек;

• человек является частью природы;

• человек есть единство материального и духовного;

• человек должен стать главным интересом философии;

• идея существует не сама по себе, а есть продукт

сознания человека;

• Бога как отдельной и самостоятельной реальности не

существует; Бог — плод воображения человека;

• природа (материя) вечна и бесконечна, никем не

сотворима и никем не уничтожима;

• все, что нас окружает (предметы, явления), —

различные проявления материи.

36.

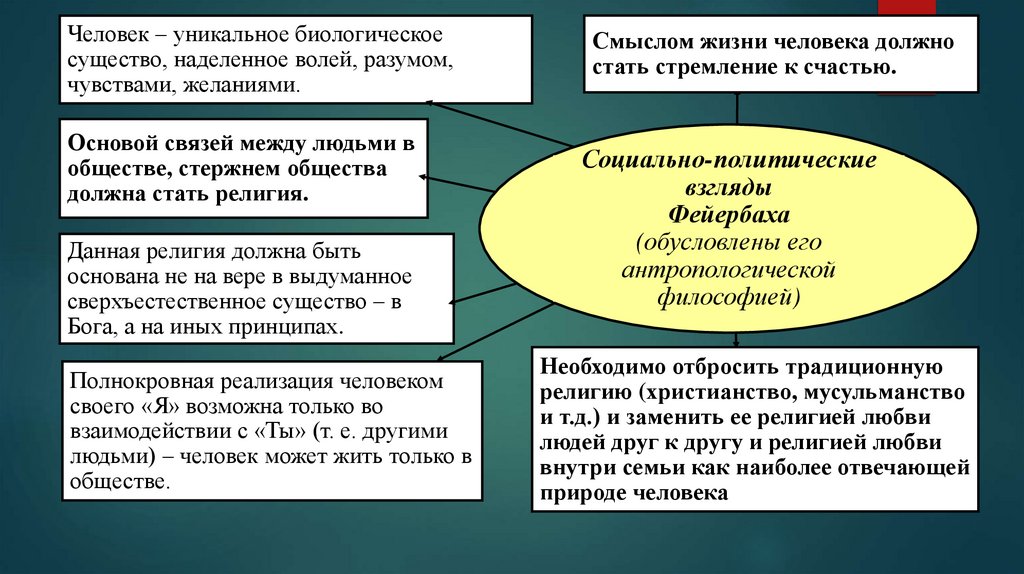

Человек – уникальное биологическоесущество, наделенное волей, разумом,

чувствами, желаниями.

Основой связей между людьми в

обществе, стержнем общества

должна стать религия.

Данная религия должна быть

основана не на вере в выдуманное

сверхъестественное существо – в

Бога, а на иных принципах.

Полнокровная реализация человеком

своего «Я» возможна только во

взаимодействии с «Ты» (т. е. другими

людьми) – человек может жить только в

обществе.

Смыслом жизни человека должно

стать стремление к счастью.

Социально-политические

взгляды

Фейербаха

(обусловлены его

антропологической

философией)

Необходимо отбросить традиционную

религию (христианство, мусульманство

и т.д.) и заменить ее религией любви

людей друг к другу и религией любви

внутри семьи как наиболее отвечающей

природе человека

philosophy

philosophy