Similar presentations:

Готика. Основные черты готики в архитектуре

1.

Готика2.

Основные черты готики вархитектуре

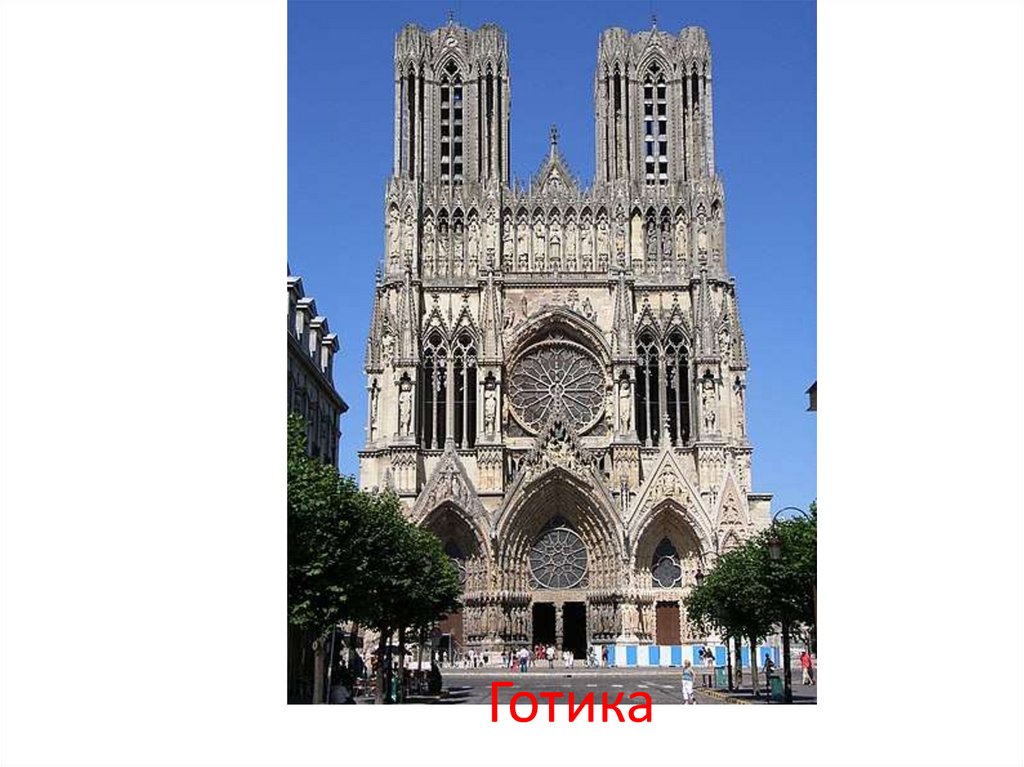

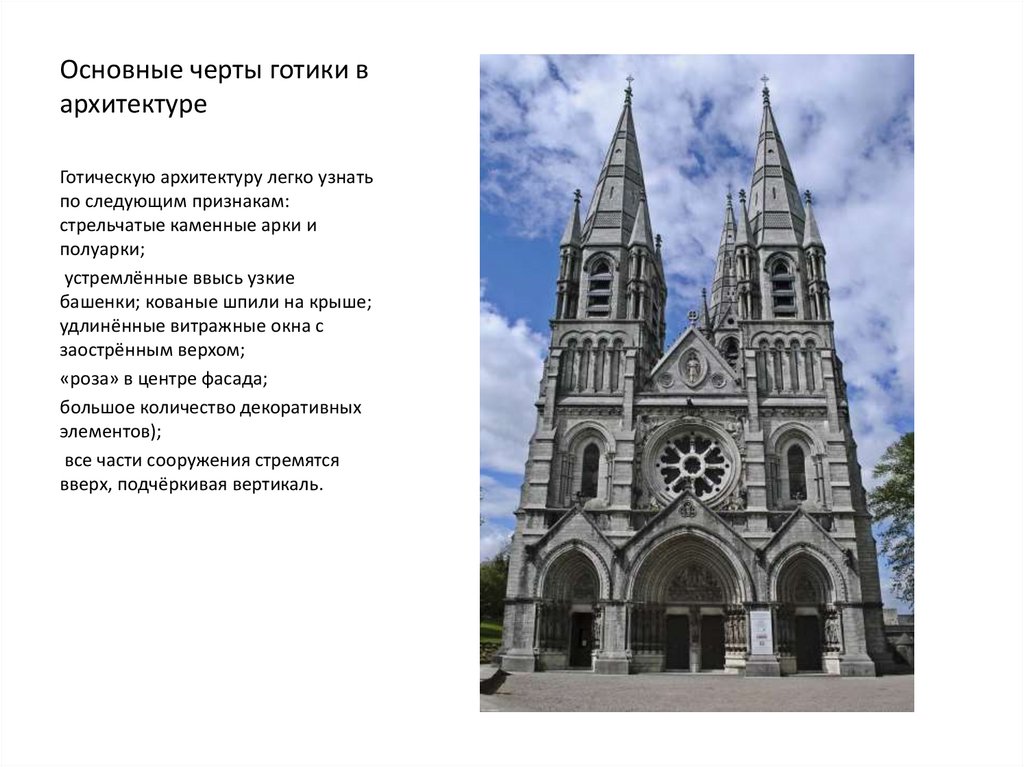

Готическую архитектуру легко узнать

по следующим признакам:

стрельчатые каменные арки и

полуарки;

устремлённые ввысь узкие

башенки; кованые шпили на крыше;

удлинённые витражные окна с

заострённым верхом;

«роза» в центре фасада;

большое количество декоративных

элементов);

все части сооружения стремятся

вверх, подчёркивая вертикаль.

3.

ТехническоеРазвитие стиля

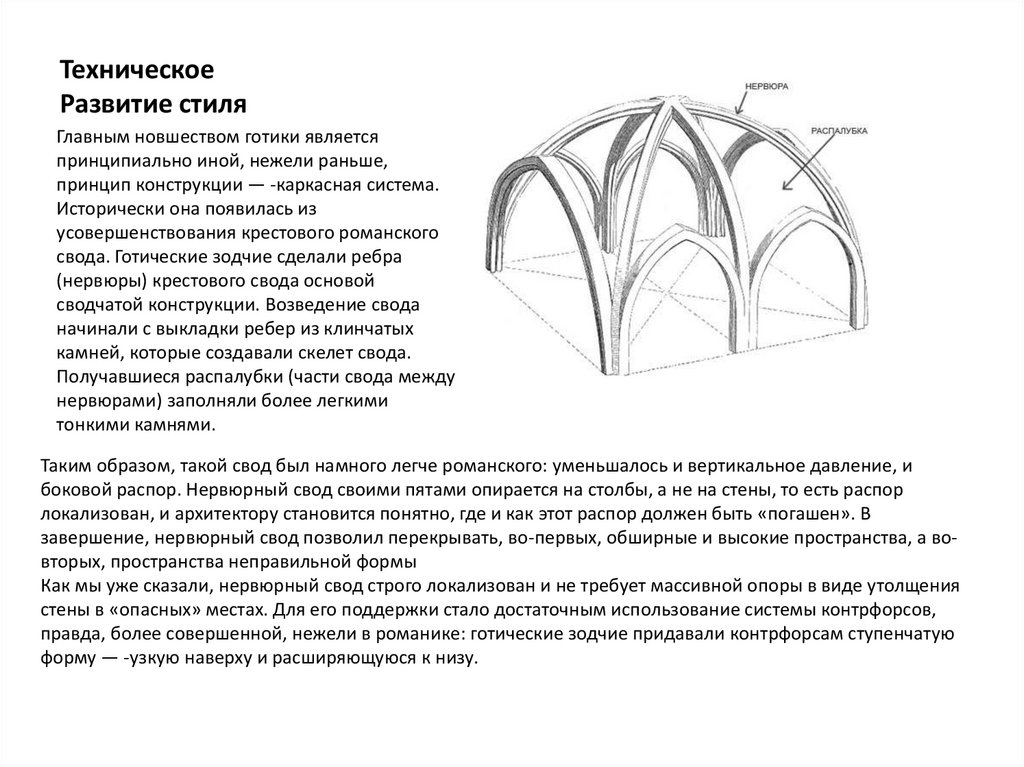

Главным новшеством готики является

принципиально иной, нежели раньше,

принцип конструкции — -каркасная система.

Исторически она появилась из

усовершенствования крестового романского

свода. Готические зодчие сделали ребра

(нервюры) крестового свода основой

сводчатой конструкции. Возведение свода

начинали с выкладки ребер из клинчатых

камней, которые создавали скелет свода.

Получавшиеся распалубки (части свода между

нервюрами) заполняли более легкими

тонкими камнями.

Таким образом, такой свод был намного легче романского: уменьшалось и вертикальное давление, и

боковой распор. Нервюрный свод своими пятами опирается на столбы, а не на стены, то есть распор

локализован, и архитектору становится понятно, где и как этот распор должен быть «погашен». В

завершение, нервюрный свод позволил перекрывать, во-первых, обширные и высокие пространства, а вовторых, пространства неправильной формы

Как мы уже сказали, нервюрный свод строго локализован и не требует массивной опоры в виде утолщения

стены в «опасных» местах. Для его поддержки стало достаточным использование системы контрфорсов,

правда, более совершенной, нежели в романике: готические зодчие придавали контрфорсам ступенчатую

форму — -узкую наверху и расширяющуюся к низу.

4.

ТехническоеРазвитие стиля

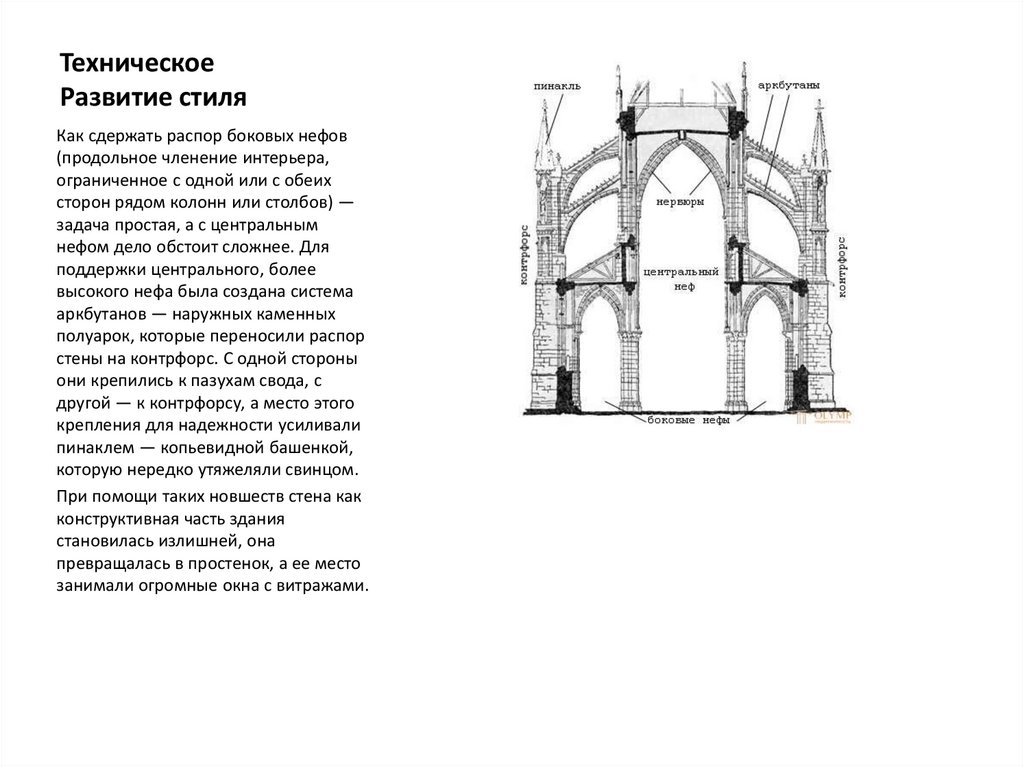

Как сдержать распор боковых нефов

(продольное членение интерьера,

ограниченное с одной или с обеих

сторон рядом колонн или столбов) —

задача простая, а с центральным

нефом дело обстоит сложнее. Для

поддержки центрального, более

высокого нефа была создана система

аркбутанов — наружных каменных

полуарок, которые переносили распор

стены на контрфорс. С одной стороны

они крепились к пазухам свода, с

другой — к контрфорсу, а место этого

крепления для надежности усиливали

пинаклем — копьевидной башенкой,

которую нередко утяжеляли свинцом.

При помощи таких новшеств стена как

конструктивная часть здания

становилась излишней, она

превращалась в простенок, а ее место

занимали огромные окна с витражами.

5.

Библией длянеграмотных

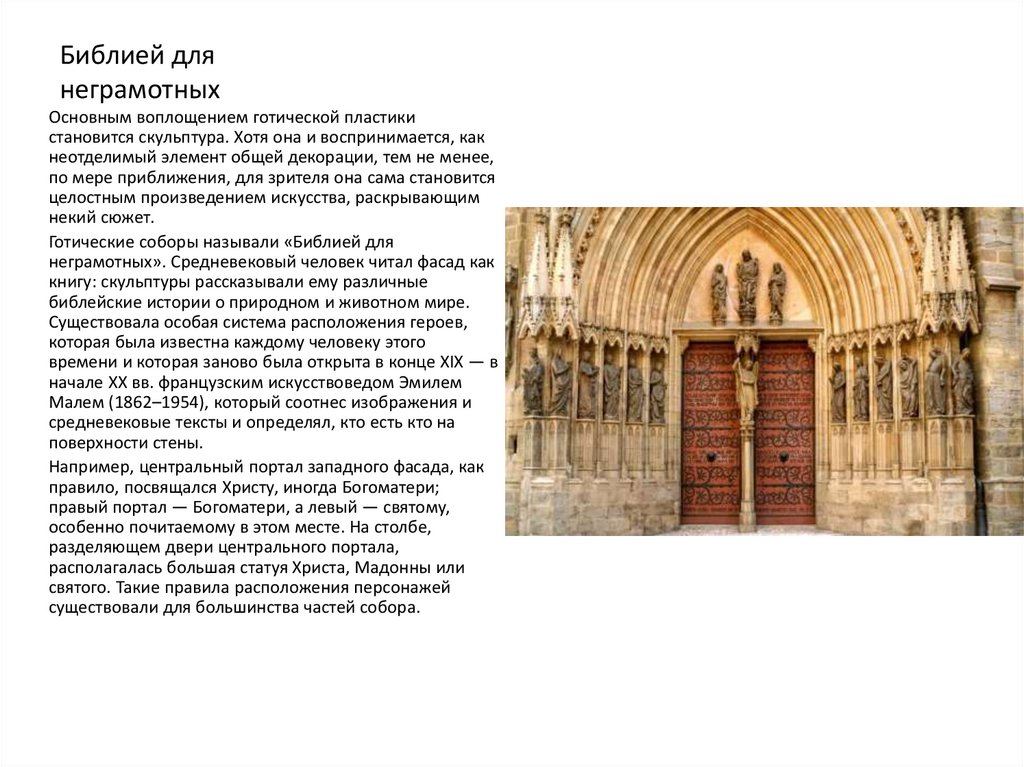

Основным воплощением готической пластики

становится скульптура. Хотя она и воспринимается, как

неотделимый элемент общей декорации, тем не менее,

по мере приближения, для зрителя она сама становится

целостным произведением искусства, раскрывающим

некий сюжет.

Готические соборы называли «Библией для

неграмотных». Средневековый человек читал фасад как

книгу: скульптуры рассказывали ему различные

библейские истории о природном и животном мире.

Существовала особая система расположения героев,

которая была известна каждому человеку этого

времени и которая заново была открыта в конце XIX — в

начале XX вв. французским искусствоведом Эмилем

Малем (1862–1954), который соотнес изображения и

средневековые тексты и определял, кто есть кто на

поверхности стены.

Например, центральный портал западного фасада, как

правило, посвящался Христу, иногда Богоматери;

правый портал — Богоматери, а левый — святому,

особенно почитаемому в этом месте. На столбе,

разделяющем двери центрального портала,

располагалась большая статуя Христа, Мадонны или

святого. Такие правила расположения персонажей

существовали для большинства частей собора.

6.

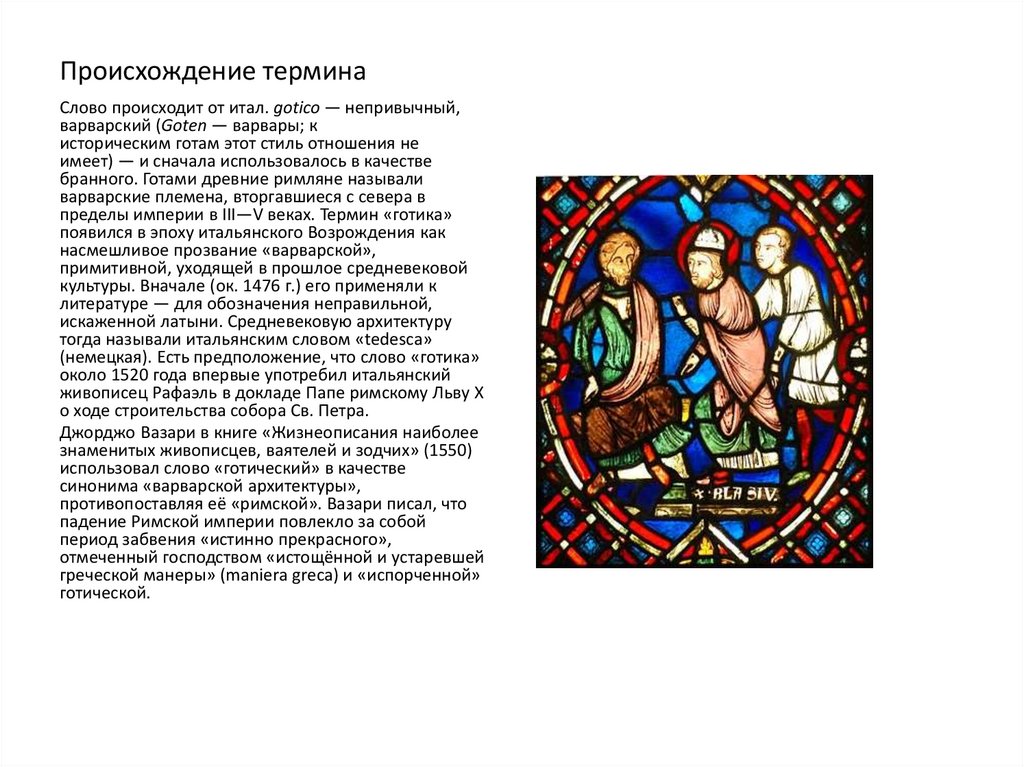

Происхождение терминаСлово происходит от итал. gotico — непривычный,

варварский (Goten — варвары; к

историческим готам этот стиль отношения не

имеет) — и сначала использовалось в качестве

бранного. Готами древние римляне называли

варварские племена, вторгавшиеся с севера в

пределы империи в III—V веках. Термин «готика»

появился в эпоху итальянского Возрождения как

насмешливое прозвание «варварской»,

примитивной, уходящей в прошлое средневековой

культуры. Вначале (ок. 1476 г.) его применяли к

литературе — для обозначения неправильной,

искаженной латыни. Средневековую архитектуру

тогда называли итальянским словом «tedesca»

(немецкая). Есть предположение, что слово «готика»

около 1520 года впервые употребил итальянский

живописец Рафаэль в докладе Папе римскому Льву X

о ходе строительства собора Св. Петра.

Джорджо Вазари в книге «Жизнеописания наиболее

знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550)

использовал слово «готический» в качестве

синонима «варварской архитектуры»,

противопоставляя её «римской». Вазари писал, что

падение Римской империи повлекло за собой

период забвения «истинно прекрасного»,

отмеченный господством «истощённой и устаревшей

греческой манеры» (maniera greca) и «испорченной»

готической.

7.

Символика готическогохрама

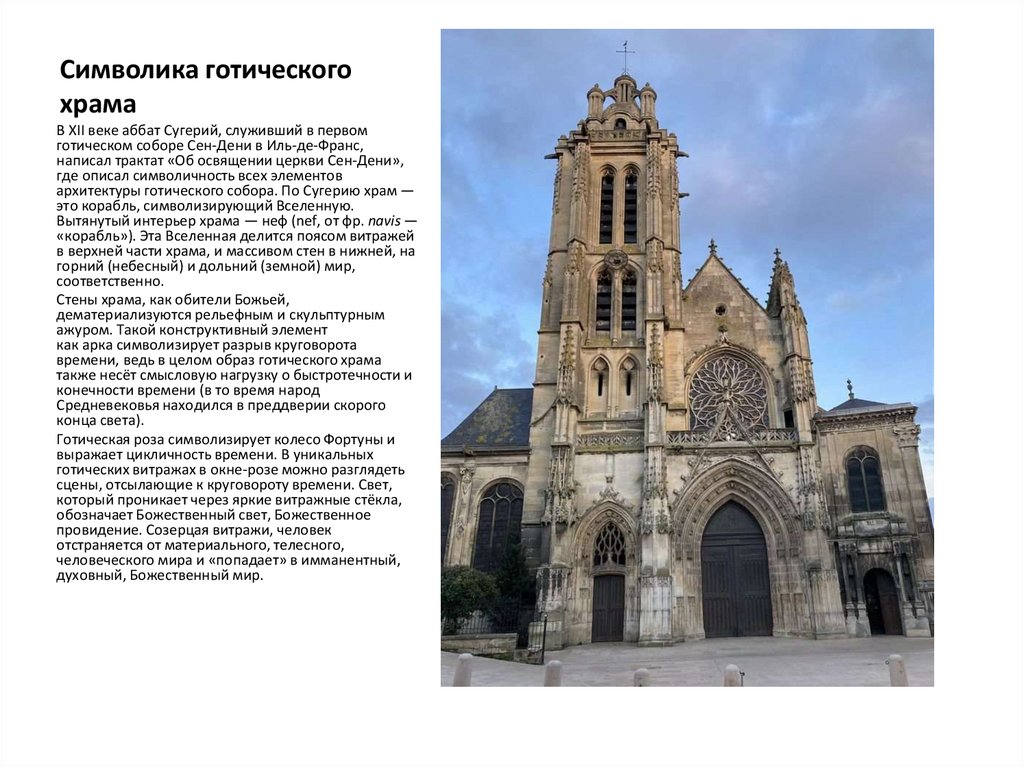

В XII веке аббат Сугерий, служивший в первом

готическом соборе Сен-Дени в Иль-де-Франс,

написал трактат «Об освящении церкви Сен-Дени»,

где описал символичность всех элементов

архитектуры готического собора. По Сугерию храм —

это корабль, символизирующий Вселенную.

Вытянутый интерьер храма — неф (nef, от фр. navis —

«корабль»). Эта Вселенная делится поясом витражей

в верхней части храма, и массивом стен в нижней, на

горний (небесный) и дольний (земной) мир,

соответственно.

Стены храма, как обители Божьей,

дематериализуются рельефным и скульптурным

ажуром. Такой конструктивный элемент

как арка символизирует разрыв круговорота

времени, ведь в целом образ готического храма

также несёт смысловую нагрузку о быстротечности и

конечности времени (в то время народ

Средневековья находился в преддверии скорого

конца света).

Готическая роза символизирует колесо Фортуны и

выражает цикличность времени. В уникальных

готических витражах в окне-розе можно разглядеть

сцены, отсылающие к круговороту времени. Свет,

который проникает через яркие витражные стёкла,

обозначает Божественный свет, Божественное

провидение. Созерцая витражи, человек

отстраняется от материального, телесного,

человеческого мира и «попадает» в имманентный,

духовный, Божественный мир.

8.

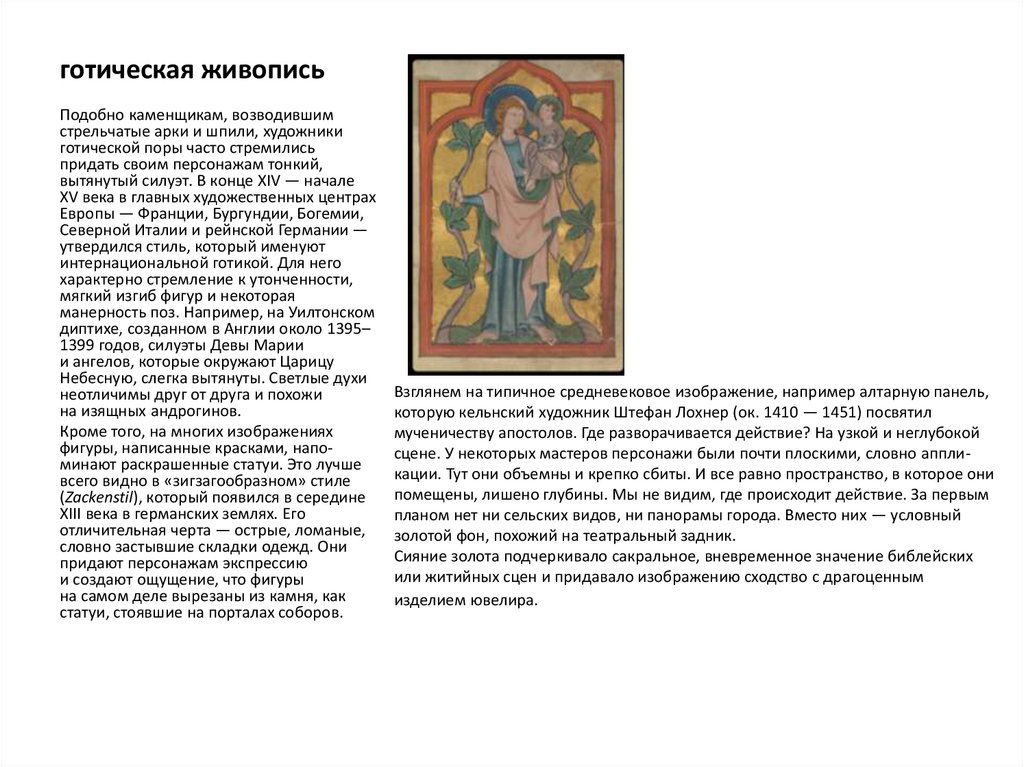

готическая живописьПодобно каменщикам, возводившим

стрельчатые арки и шпили, художники

готической поры часто стремились

придать своим персонажам тонкий,

вытянутый силуэт. В конце XIV — начале

XV века в главных художественных центрах

Европы — Франции, Бургундии, Богемии,

Северной Италии и рейнской Германии —

утвердился стиль, который именуют

интернациональной готикой. Для него

характерно стремление к утонченности,

мягкий изгиб фигур и некоторая

манерность поз. Например, на Уилтонском

диптихе, созданном в Англии около 1395–

1399 годов, силуэты Девы Марии

и ангелов, которые окружают Царицу

Небесную, слегка вытянуты. Светлые духи

неотличимы друг от друга и похожи

на изящных андрогинов.

Кроме того, на многих изображениях

фигуры, написанные красками, напоминают раскрашенные статуи. Это лучше

всего видно в «зигзагообразном» стиле

(Zackenstil), который появился в середине

XIII века в германских землях. Его

отличительная черта — острые, ломаные,

словно застывшие складки одежд. Они

придают персонажам экспрессию

и создают ощущение, что фигуры

на самом деле вырезаны из камня, как

статуи, стоявшие на порталах соборов.

Взглянем на типичное средневековое изображение, например алтарную панель,

которую кельнский художник Штефан Лохнер (ок. 1410 — 1451) посвятил

мученичеству апостолов. Где разворачивается действие? На узкой и неглубокой

сцене. У некоторых мастеров персонажи были почти плоскими, словно аппликации. Тут они объемны и крепко сбиты. И все равно пространство, в которое они

помещены, лишено глубины. Мы не видим, где происходит действие. За первым

планом нет ни сельских видов, ни панорамы города. Вместо них — условный

золотой фон, похожий на театральный задник.

Сияние золота подчеркивало сакральное, вневременное значение библейских

или житийных сцен и придавало изображению сходство с драгоценным

изделием ювелира.

9.

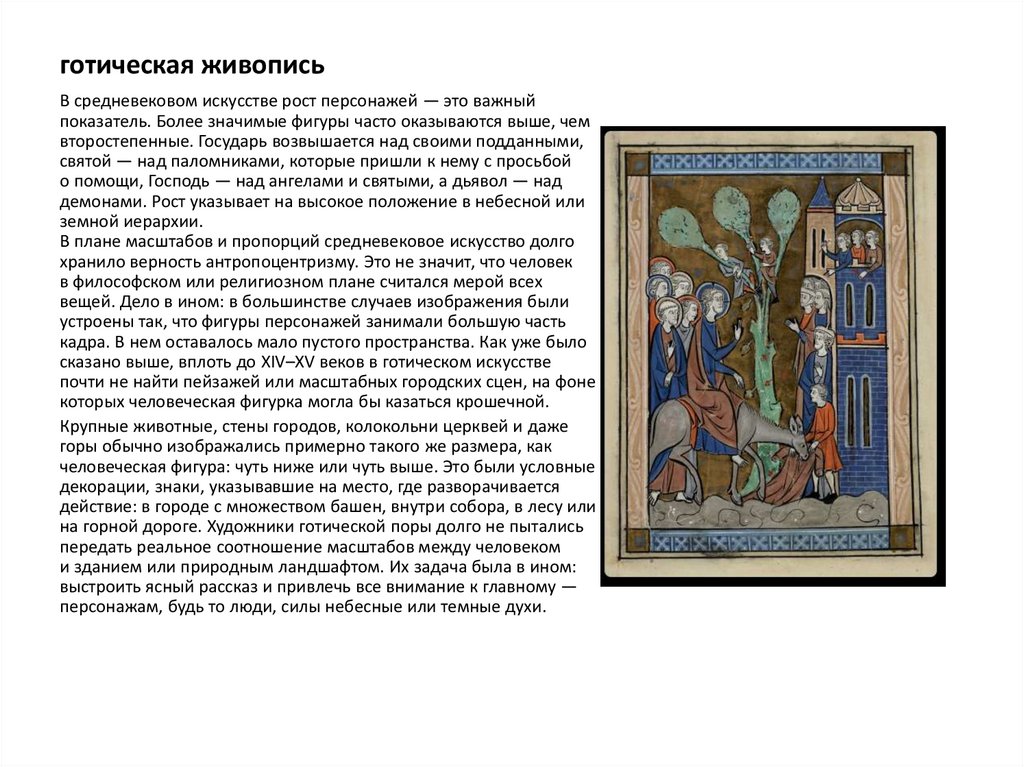

готическая живописьВ средневековом искусстве рост персонажей — это важный

показатель. Более значимые фигуры часто оказываются выше, чем

второстепенные. Государь возвышается над своими подданными,

святой — над паломниками, которые пришли к нему с просьбой

о помощи, Господь — над ангелами и святыми, а дьявол — над

демонами. Рост указывает на высокое положение в небесной или

земной иерархии.

В плане масштабов и пропорций средневековое искусство долго

хранило верность антропоцентризму. Это не значит, что человек

в философском или религиозном плане считался мерой всех

вещей. Дело в ином: в большинстве случаев изображения были

устроены так, что фигуры персонажей занимали большую часть

кадра. В нем оставалось мало пустого пространства. Как уже было

сказано выше, вплоть до XIV–XV веков в готическом искусстве

почти не найти пейзажей или масштабных городских сцен, на фоне

которых человеческая фигурка могла бы казаться крошечной.

Крупные животные, стены городов, колокольни церквей и даже

горы обычно изображались примерно такого же размера, как

человеческая фигура: чуть ниже или чуть выше. Это были условные

декорации, знаки, указывавшие на место, где разворачивается

действие: в городе с множеством башен, внутри собора, в лесу или

на горной дороге. Художники готической поры долго не пытались

передать реальное соотношение масштабов между человеком

и зданием или природным ландшафтом. Их задача была в ином:

выстроить ясный рассказ и привлечь все внимание к главному —

персонажам, будь то люди, силы небесные или темные духи.

10.

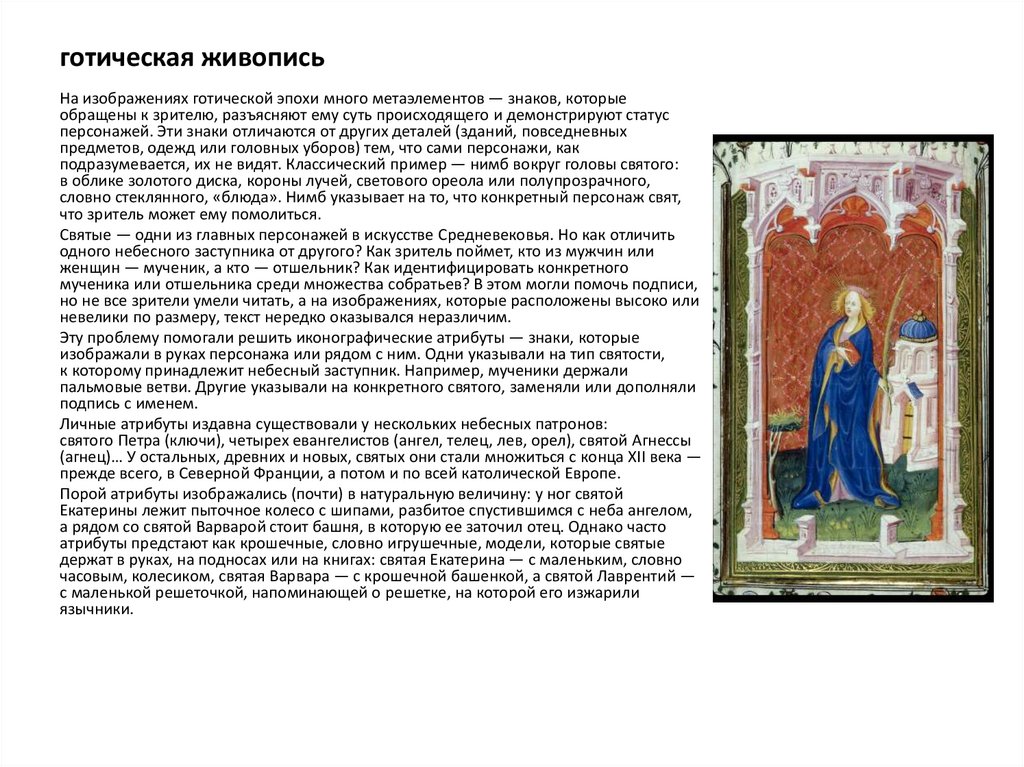

готическая живописьНа изображениях готической эпохи много метаэлементов — знаков, которые

обращены к зрителю, разъясняют ему суть происходящего и демонстрируют статус

персонажей. Эти знаки отличаются от других деталей (зданий, повседневных

предметов, одежд или головных уборов) тем, что сами персонажи, как

подразумевается, их не видят. Классический пример — нимб вокруг головы святого:

в облике золотого диска, короны лучей, светового ореола или полупрозрачного,

словно стеклянного, «блюда». Нимб указывает на то, что конкретный персонаж свят,

что зритель может ему помолиться.

Святые — одни из главных персонажей в искусстве Средневековья. Но как отличить

одного небесного заступника от другого? Как зритель поймет, кто из мужчин или

женщин — мученик, а кто — отшельник? Как идентифицировать конкретного

мученика или отшельника среди множества собратьев? В этом могли помочь подписи,

но не все зрители умели читать, а на изображениях, которые расположены высоко или

невелики по размеру, текст нередко оказывался неразличим.

Эту проблему помогали решить иконографические атрибуты — знаки, которые

изображали в руках персонажа или рядом с ним. Одни указывали на тип святости,

к которому принадлежит небесный заступник. Например, мученики держали

пальмовые ветви. Другие указывали на конкретного святого, заменяли или дополняли

подпись с именем.

Личные атрибуты издавна существовали у нескольких небесных патронов:

святого Петра (ключи), четырех евангелистов (ангел, телец, лев, орел), святой Агнессы

(агнец)… У остальных, древних и новых, святых они стали множиться с конца XII века —

прежде всего, в Северной Франции, а потом и по всей католической Европе.

Порой атрибуты изображались (почти) в натуральную величину: у ног святой

Екатерины лежит пыточное колесо с шипами, разбитое спустившимся с неба ангелом,

а рядом со святой Варварой стоит башня, в которую ее заточил отец. Однако часто

атрибуты предстают как крошечные, словно игрушечные, модели, которые святые

держат в руках, на подносах или на книгах: святая Екатерина — с маленьким, словно

часовым, колесиком, святая Варвара — с крошечной башенкой, а святой Лаврентий —

с маленькой решеточкой, напоминающей о решетке, на которой его изжарили

язычники.

11.

Особенности скульптуры ирельефа в стиле «Готика»

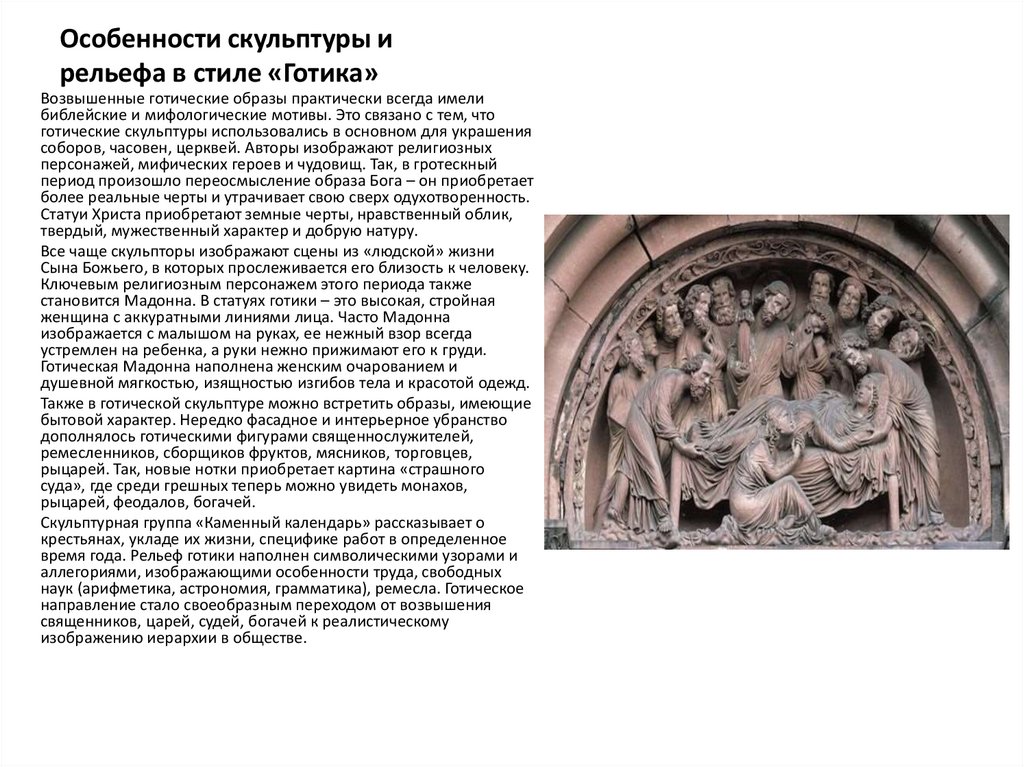

Возвышенные готические образы практически всегда имели

библейские и мифологические мотивы. Это связано с тем, что

готические скульптуры использовались в основном для украшения

соборов, часовен, церквей. Авторы изображают религиозных

персонажей, мифических героев и чудовищ. Так, в гротескный

период произошло переосмысление образа Бога – он приобретает

более реальные черты и утрачивает свою сверх одухотворенность.

Статуи Христа приобретают земные черты, нравственный облик,

твердый, мужественный характер и добрую натуру.

Все чаще скульпторы изображают сцены из «людской» жизни

Сына Божьего, в которых прослеживается его близость к человеку.

Ключевым религиозным персонажем этого периода также

становится Мадонна. В статуях готики – это высокая, стройная

женщина с аккуратными линиями лица. Часто Мадонна

изображается с малышом на руках, ее нежный взор всегда

устремлен на ребенка, а руки нежно прижимают его к груди.

Готическая Мадонна наполнена женским очарованием и

душевной мягкостью, изящностью изгибов тела и красотой одежд.

Также в готической скульптуре можно встретить образы, имеющие

бытовой характер. Нередко фасадное и интерьерное убранство

дополнялось готическими фигурами священнослужителей,

ремесленников, сборщиков фруктов, мясников, торговцев,

рыцарей. Так, новые нотки приобретает картина «страшного

суда», где среди грешных теперь можно увидеть монахов,

рыцарей, феодалов, богачей.

Скульптурная группа «Каменный календарь» рассказывает о

крестьянах, укладе их жизни, специфике работ в определенное

время года. Рельеф готики наполнен символическими узорами и

аллегориями, изображающими особенности труда, свободных

наук (арифметика, астрономия, грамматика), ремесла. Готическое

направление стало своеобразным переходом от возвышения

священников, царей, судей, богачей к реалистическому

изображению иерархии в обществе.

history

history art

art