Similar presentations:

Общая тактика ВУС - 180200, 580100

1.

Общая тактикаВУС – 180200, 580100.

2.

Тема № 8Передвижение и расположение подразделений

на местности.

Занятие № 2

Основы совершения передвижения своим ходом.

3.

Учебные и воспитательные цели.1. Отработать схему походного порядка,

распределить время на движение, привалы,

дневной (ночной) отдых, наметить места пунктов

регулирования и сроки их прохождения колонной

подразделения.

2. Выработать практические навыки в расчёте

марша.

3. Тренировать расчёт марша.

4. Прививать чувства гордости к избранной

специальности, высокой требовательности к

уровню военно-профессиональных знаний и

потребности в их постоянном совершенствовании.

4.

Литература1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II. - М.,

Воениздат, 2005. стр. 420-464 .

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III. - М.,

Воениздат, 2005. стр. 115-121 .

3. Тактическая подготовка. /Учебное пособие. Редакция

журнала «Военные знания», 2002, – стр. 3-41.

4. Учебник сержанта мотострелковых войск.

М., Воениздат, 2003, стр. 7-40.

5. Компьютерная программа обучения и MOODLE тестирования. - Саратов, 2020.

6. ИОС – информационно - образовательный сайт

СГТУ имени Гагарина Ю.А.

5.

Задание на практическую работу.Первый вопрос.

Марш, его цель, виды и условия совершения.

Маршевые показатели. Походный порядок и

построение походного порядка.

Порядок и требования к совершению марша.

Второй вопрос.

Расчёт марша.

6.

Вопросы для контроля усвоения ранееизученного материала:

1. Воинские перевозки – это?

2. По видам транспорта перевозки могут быть?

3. Что называется воинским эшелоном?

4. Составные элементы организации перевозки

подразделений?

5. Виды обеспечения воинских перевозок?

6. Цели видов обеспечения воинских перевозок?

7. Какие районы назначаются подразделениям

при перевозке?

8. Какие мероприятия выполняются в районе

ожидания?

9. Требования к районам расположения?

7.

Первый вопрос.Марш, его цель, виды и условия совершения.

Маршевые показатели. Походный порядок и

построение походного порядка. Порядок и

требования к совершению марша.

Под передвижением подразделений понимается

организованное перемещение их каким-либо способом из

одного района в другой.

Передвижение занимает большое место в боевой

деятельности подразделений. Оно неразрывно связано с

любым видом боевых действий.

Части и подразделения должны быть постоянно готовы

к передвижению на большие расстояния в условиях

применения противником ОМП, высокоточного оружия,

воздействия его авиации, радиоактивного, химического,

бактериологического заражения, разрушения дорог и

переправ.

8.

Это требует от командиров и штабов тщательнойподготовки к передвижению, умелой его организацией, принятия

мер защиты от воздействия противника.

Подразделения в составе своих частей могут совершать

передвижение маршем, т.е. своим ходом на штатных средствах,

перевозиться железнодорожным, воздушным и водным транспортом

или комбинированным способом.

Независимо от способа передвижения подразделения

должны своевременно прибыть в назначенный район в полной

готовности и выполнению поставленной задачи, сохраняя

боеготовность в пути следования.

Подразделениям придется передвигаться во всякое время

года и суток, при любой погоде, на различной местности и на

значительные расстояния.

Сложность условий передвижения войск может

отрицательно сказаться на их безопасности и темпах движения,

особенно если оно недостаточно подготовлено, слаба выучка

подразделений, а командиры неумело управляют ими.

9.

Чтобы независимо от способа и условий передвиженияобеспечить своевременное прибытие войск в назначенный

район в боевом состоянии, командир должен правильно

избрать способ передвижения, заблаговременно и

тщательно готовить личный состав, вооружение и технику,

средства транспорта и дороги, умело организовать и

всесторонне обеспечить высокую выучку подразделений.

От командиров требуется воинское мастерство, от всего

личного состава умелые действия в период подготовки и в

ходе передвижения.

Части и подразделения могут совершать передвижение

своим ходом (маршем) при этом одна их часть следует

своим ходом, а тяжелая техника и техника с низкими

маршевыми скоростями перевозятся на тяжёлых

автотягачах.

10.

При любом способе передвижение части и подразделениядолжны прибыть в назначенный район одновременно и в

полной готовности к выполнению поставленной задачи.

Марш является основным способом

передвижения подразделений.

Он представляет собой передвижение

войск в колоннах своим ходом – на штатной

технике (танках, БМП, БТР, автомобилях) или в

пешем порядке (зимой на лыжах) по дорогам

и колонным путям.

Исходя из этого можно сформулировать

определение марша и его цель.

11.

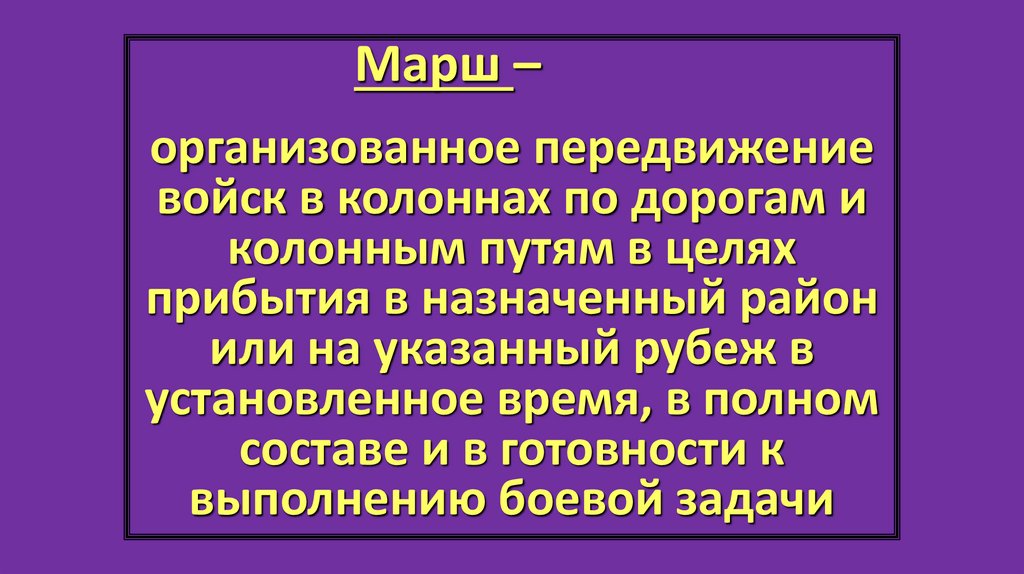

Марш –организованное передвижение

войск в колоннах по дорогам и

колонным путям в целях

прибытия в назначенный район

или на указанный рубеж в

установленное время, в полном

составе и в готовности к

выполнению боевой задачи

12.

Условия совершения марша зависят от наличияпротивника, так и от направления движения

подразделений.

В зависимости от наличия противника марш может

совершаться: в предвидении вступления в бой и вне

угрозы столкновения с противником.

В предвидении вступления в бой с противником.

Совершается в том случае, когда непосредственно с

марша подразделениям предстоит выполнять боевую

задачу: наступать, обороняться, вести встречный бой.

Такие марши, как правило, совершаются в районе

боевых действий.

13.

Вне угрозы столкновения с противником.Осуществляется обычно в тылу своих войск.

В этих условиях исключается возможность ведения

боя с наземным противником, однако

подразделения должны быть готовы к отражению

ударов с воздуха, действовать против

диверсионно-разведывательных групп, в условиях

воздействия высокоточного оружия, применения

средств дистанционного минирования.

14.

В зависимости от направления движения:- к фронту;

- вдоль фронта;

- от фронта в тыл.

Во всех случаях марш совершается скрытно, как

правило, ночью или в других условиях

ограниченной видимости, а в ходе боя и в

глубоком тылу своих войск и днем.

В любых условиях подразделения должны

прибыть в назначенный район или на указанный

рубеж своевременно, в полном составе и в

готовности к выполнению боевой задачи.

15.

Марш характеризуется определеннымипоказателями, элементами, которые

регламентируются Боевым уставом СВ.

16.

МАРШЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИСРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ:

На БМП (БТР), танках (смешанные и танковые

колонны) - 20 – 25 км/ч.

На автомобилях (автомобильные

колонны) - 25 – 30 км/ч.

Мотострелкового взвода в пешем порядке - 4 – 5

км/ч.

На лыжах - 5 – 7 км/ч.

В особых условиях - 15 – 20 км/ч.

17.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СУТОЧНОГО ПЕРЕХОДА – 10 – 12ЧАСОВ.

ВЕЛИЧИНА СУТОЧНОГО ПЕРЕХОДА:

Расстояние по маршруту движения от исходного

пункта до наиболее удаленной точки района

(рубежа) назначения, преодолеваемое за сутки.

Для смешанных и танковых колонн - до 250 км

Для автомобильных - до 300 км

В горах, пустынях, северных районах, лесисто –

болотистой местности в других неблагоприятных

условиях до 200 км и меньше.

18.

К элементам марша относятся:- Маршрут движения;

- Исходный пункт (рубеж);

- Пункты (рубежи) регулирования и

время их прохождения;

- Места и время привалов дневного

(ночного) отдыха.

19.

Маршрут движения - этозаранее намеченный путь следования подразделений

через определенные пункты местности. Обычно он

выбирается по лучшим на данной местности дорогам, в

обход крупных населенных пунктов

Исходный пункт (рубеж) - это

условная точка, устанавливаемая старшим

командиром по ясно видимым на местности или по

карте ориентирам, с которой подразделения при-ступают

к выполнению поставленной задачи на марше

Пункты (рубежи) регулирования

назначаются обычно через 3-4 ч движения.

Они позволяют регулировать скорость движения и

организованно совершать марш.

20.

Привалы.Продолжительностью до 1 ч через 3-4 ч - для отдыха

личного состава, приема пищи, проверки вооружения и

техники и их технического обслуживания.

Продолжительностью до 2 ч во второй половине

суточного перехода - для приема пищи и отдыха личного

состава.

При совершении марша на большие расстояния, кроме

того, назначается дневной (ночной) отдых в конце

каждого суточного перехода.

Для

пеших

колонн

привалы

назначаются

продолжительностью 10 мин через каждые 50 мин

движения, а во второй половине суточного перехода –

продолжительностью до 2 ч для приема пищи и отдыха

личного состава.

21.

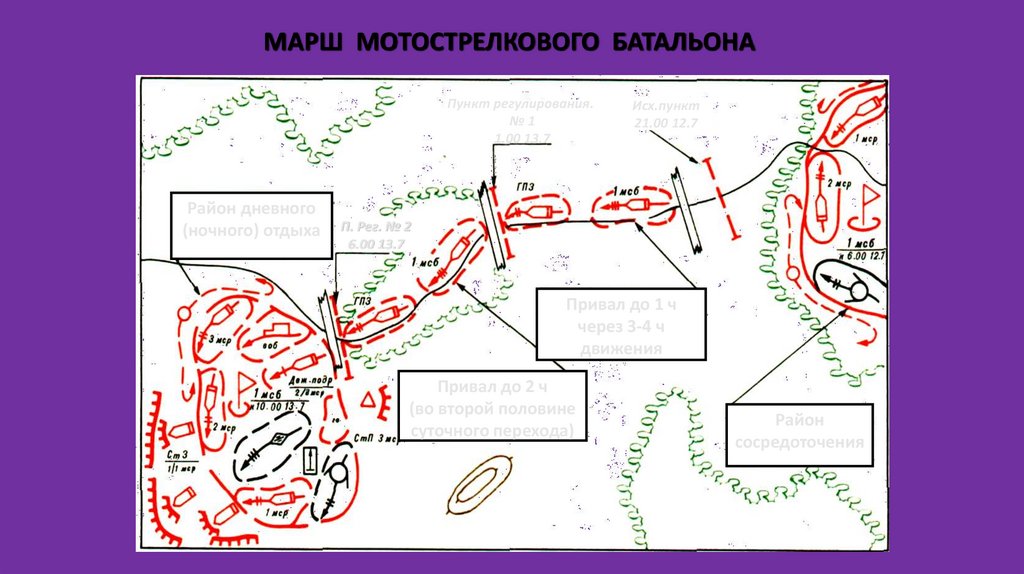

МАРШ МОТОСТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНАПункт регулирования.

№1

1.00 13.7

Район дневного

(ночного) отдыха

Исх.пункт

21.00 12.7

П. Рег. № 2

6.00 13.7

Привал до 1 ч

через 3-4 ч

движения

Привал до 2 ч

(во второй половине

суточного перехода)

Район

сосредоточения

22.

Подразделения совершают марш однойколонной.

Дистанция между подразделениями и

машинами в колонне может быть 25-50 метров. При

движении по пыльным дорогам, в условиях

ограниченной видимости, в гололед, по дорогам,

имеющим крутые подъемы и спуски, повороты, а

также при движении с повышенной скоростью

дистанции между машинами увеличиваются.

При движении по открытой местности, в

условиях угрозы применения противником

разведывательно-ударных комплексов дистанции,

прежде всего, между боевыми машинами

увеличиваются и могут быть 100-150 метров.

23.

Походный порядок.Походный порядок представляет собой

колонну подразделения, построенную по

определенному принципу, для совершения

марша.

Он должен обеспечивать:

- достижения максимальных скоростей движения;

- сохранение боеспособности;

- наименьшую уязвимость от ОМП и ударов

авиации;

- сбережение сил личного состава;

- сохранение военной техники;

- устойчивость управления войсками.

24.

Порядок построения походного порядкаподразделений рассмотрим на примере мотострелкового

батальона.

Батальон на марше может выделяться:

- в передовые отряды;

- в авангард;

- а также может следовать в составе главных сил

полка, а рота может выделяться в ГПЗ (главную

походную заставу), боковую, тыльную походные

заставы или следовать в составе колонны батальона.

Походный порядок батальона /роты/, назначенный в

передовой отряд или авангард /походную заставу/, строится

с учетом быстрого развертывания подразделений в боевой

порядок и вступления их в бой.

25.

Он состоит из колонны главных сил батальона/роты/ в зависимости от обстановки может иметь

различное построение.

Танковое подразделение, придаваемое

мотострелковому батальону /роте/ следует обычно в

голове колонны, а мотострелковое подразделение,

приданное танковому батальону /роте/ обычно

распределяется между танковыми ротами /взводами/

и следует в их походных порядках за танками или

назначается в походное охранение.

Минометная /артиллерийская/ батарея следует

за боевыми подразделениями батальона /роты/.

Большая часть зенитного подразделения

/зенитных средств/ следует ближе к голове колонны

главных сил, а часть из них – с головной походной

заставой.

26.

В предвидении вступления в бой от батальона,действующего в передовом отряде, авангарде или в

голове колонны главных сил полка, высылается

разведывательный дозор.

Последним в колонне батальона следует

подразделение технического обеспечения и тыла.

Походное охранение батальона должно

обеспечить беспрепятственное движение главных сил,

исключить внезапное нападение противника,

обеспечить выгодные условия для развертывания в

боевой порядок и для вступления в бой, а также не

допустить проникновения к ним наземной разведки

противника.

На подразделения охранения на марше

возлагается также задача ведения разведки.

27.

Для охранения колонны батальона,следующего в передовом отряде или авангарде

высылается:

- в направлении движения на удалении 5 – 10 км.

– головная походная застава в составе усиленного

взвода или роты.

- на фланги и в тыл при необходимости –

дозорные отделения /танки/.

Головная походная застава силой до роты

высылает головной дозор в составе взвода на

удалении 3 – 5 км.

Головная походная застава силой до взвода

– дозорное отделение /танк/ на удаление

обеспечивающее наблюдение за ним и поддержку

его огнем.

28.

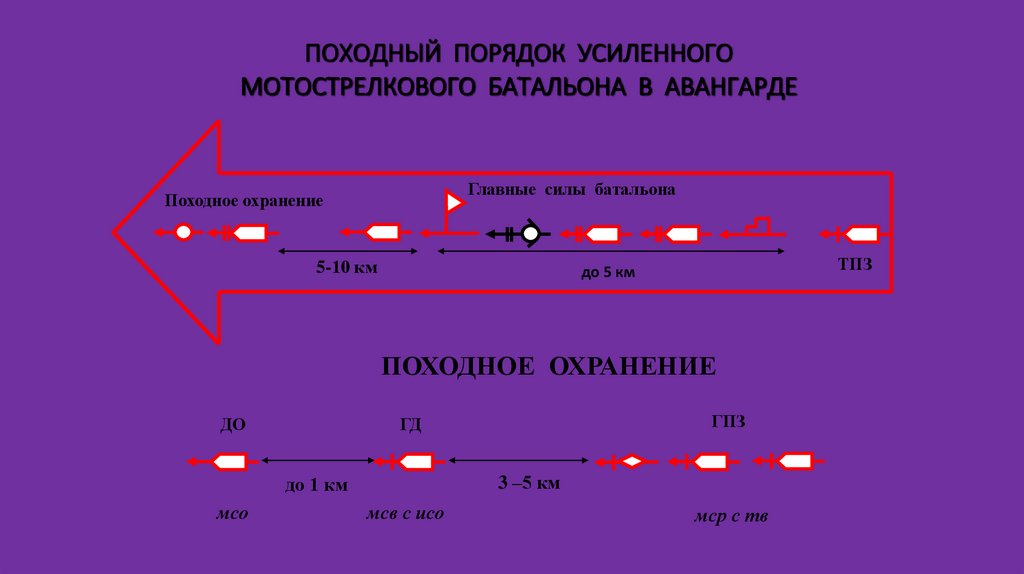

ПОХОДНЫЙ ПОРЯДОК УСИЛЕННОГОМОТОСТРЕЛКОВОГО БАТАЛЬОНА В АВАНГАРДЕ

Главные силы батальона

Походное охранение

5-10 км

ТПЗ

до 5 км

ПОХОДНОЕ ОХРАНЕНИЕ

ДО

3 –5 км

до 1 км

мсо

ГПЗ

ГД

мсв с исо

мср с тв

29.

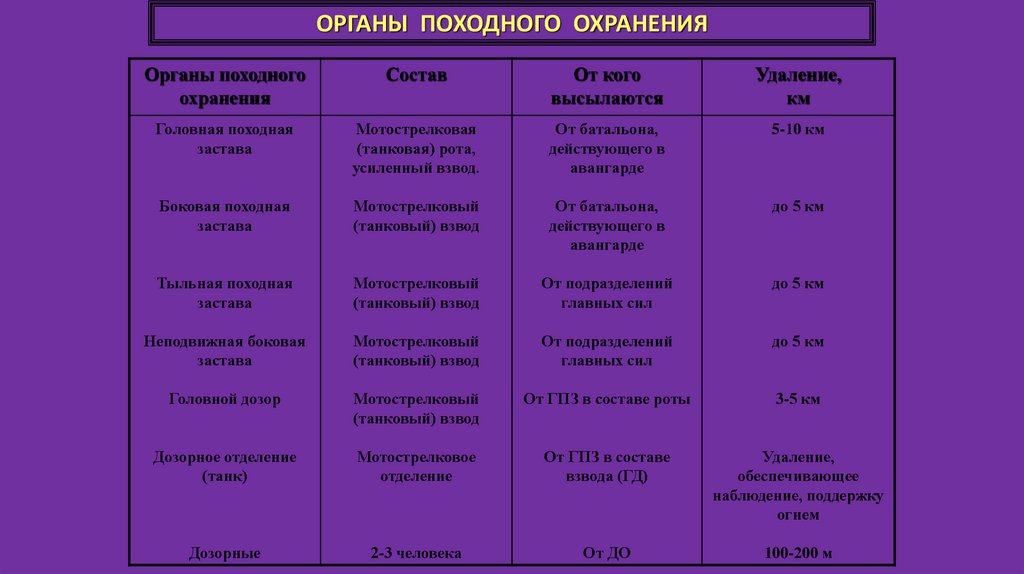

ОРГАНЫ ПОХОДНОГО ОХРАНЕНИЯОрганы походного

охранения

Состав

От кого

высылаются

Удаление,

км

Головная походная

застава

Мотострелковая

(танковая) рота,

усиленный взвод.

От батальона,

действующего в

авангарде

5-10 км

Боковая походная

застава

Мотострелковый

(танковый) взвод

От батальона,

действующего в

авангарде

до 5 км

Тыльная походная

застава

Мотострелковый

(танковый) взвод

От подразделений

главных сил

до 5 км

Неподвижная боковая

застава

Мотострелковый

(танковый) взвод

От подразделений

главных сил

до 5 км

Головной дозор

Мотострелковый

(танковый) взвод

От ГПЗ в составе роты

3-5 км

Дозорное отделение

(танк)

Мотострелковое

отделение

От ГПЗ в составе

взвода (ГД)

Удаление,

обеспечивающее

наблюдение, поддержку

огнем

Дозорные

2-3 человека

От ДО

100-200 м

30.

Выводы по первому вопросу:И так, чтобы независимо от способа и условий

передвижения обеспечить своевременное прибытие

войск в назначенный район или на указанный рубеж в

боеготовом состоянии, командир должен правильно

избрать способ передвижения, заблаговременно и

тщательно готовить личный состав, вооружение,

технику, средства транспорта и дороги, умело

организовывать и всесторонне обеспечивать

передвижение, надёжно прикрывать войска

средствами ПВО, обеспечить высокую выучку

подразделений. От командиров всех степеней

требуется воинское мастерство, от всего личного

состава умелые действия в период подготовки и в ходе

передвижения.

31.

Второй вопрос.Расчёт марша.

Для того, чтобы принять правильное решение,

командир должен произвести расчет марша.

Рассчитать марш – значит распределить время на

движение, привалы, дневной (ночной) отдых, наметить

места пунктов регулирования и сроки их прохождения

колонной части и подразделений. Пользуясь

исходными данными из приказа старшего начальника,

командир части, подразделения определяет величину

перехода, общее время марша, время на привалы,

время движения и его среднюю скорость; построение

походного порядка и глубину колонны.

32.

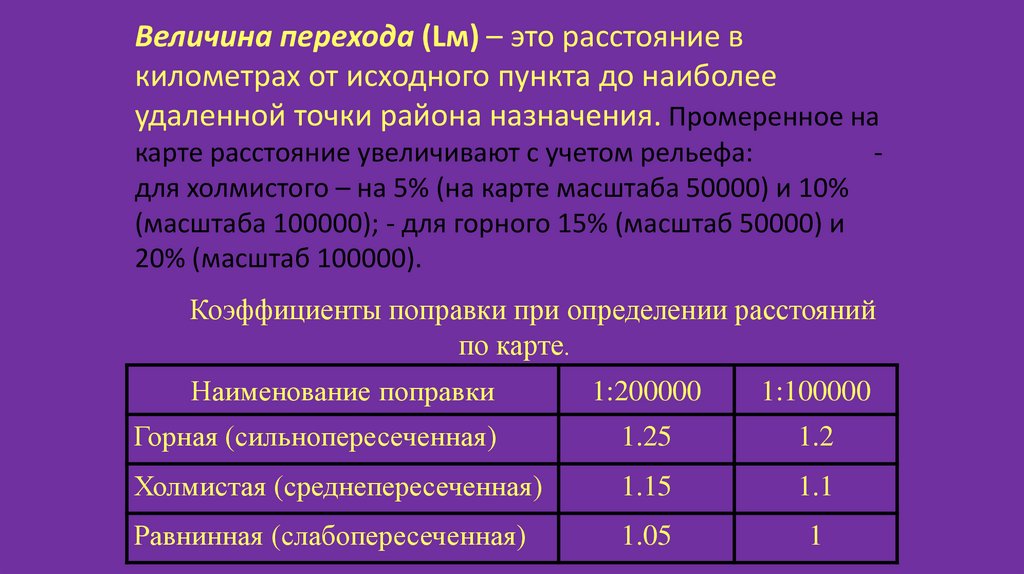

Величина перехода (Lм) – это расстояние вкилометрах от исходного пункта до наиболее

удаленной точки района назначения. Промеренное на

карте расстояние увеличивают с учетом рельефа:

для холмистого – на 5% (на карте масштаба 50000) и 10%

(масштаба 100000); - для горного 15% (масштаб 50000) и

20% (масштаб 100000).

Коэффициенты поправки при определении расстояний

по карте.

Наименование поправки

1:200000

1:100000

Горная (сильнопересеченная)

1.25

1.2

Холмистая (среднепересеченная)

1.15

1.1

Равнинная (слабопересеченная)

1.05

1

33.

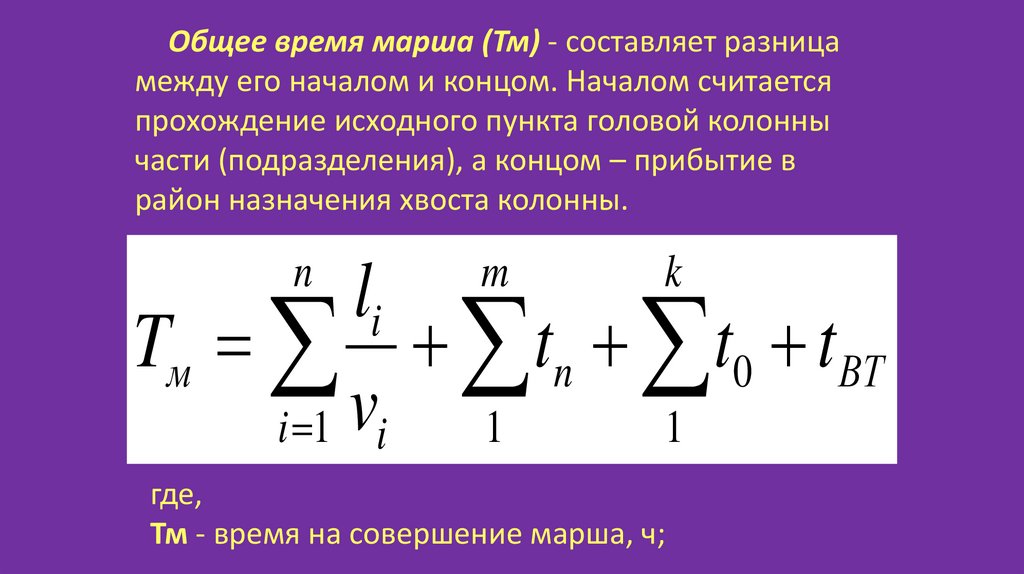

Общее время марша (Тм) - составляет разницамежду его началом и концом. Началом считается

прохождение исходного пункта головой колонны

части (подразделения), а концом – прибытие в

район назначения хвоста колонны.

n

m

k

li

Tм tn t0 tВТ

i 1 vi

1

1

где,

Тм - время на совершение марша, ч;

34.

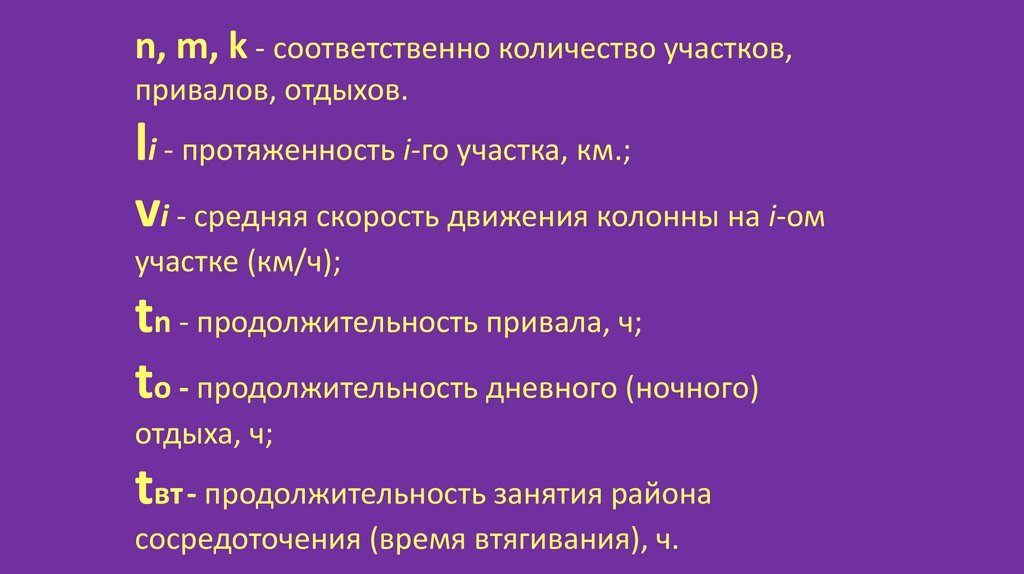

n, m, k - соответственно количество участков,привалов, отдыхов.

li - протяженность i-го участка, км.;

vi - средняя скорость движения колонны на i-ом

участке (км/ч);

tn - продолжительность привала, ч;

to - продолжительность дневного (ночного)

отдыха, ч;

tвт - продолжительность занятия района

сосредоточения (время втягивания), ч.

35.

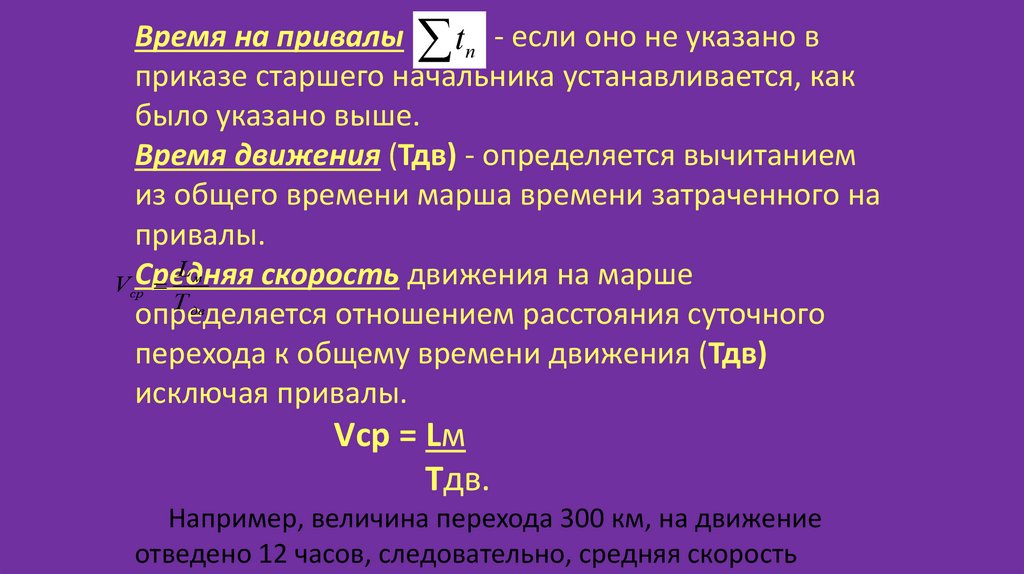

Время на привалы t п - если оно не указано вприказе старшего начальника устанавливается, как

было указано выше.

Время движения (Тдв) - определяется вычитанием

из общего времени марша времени затраченного на

привалы.

L

скорость движения на марше

V Средняя

Т

определяется отношением расстояния суточного

перехода к общему времени движения (Тдв)

исключая привалы.

м

ср

дв

Vср = Lм

Тдв.

Например, величина перехода 300 км, на движение

отведено 12 часов, следовательно, средняя скорость

36.

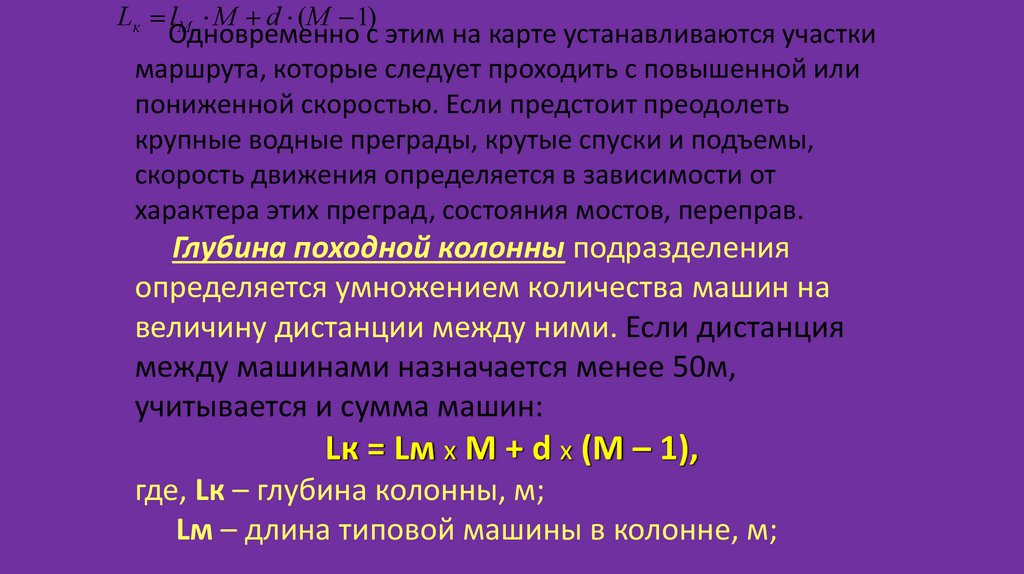

Lк l М М d (М 1)Одновременно с этим на карте устанавливаются участки

маршрута, которые следует проходить с повышенной или

пониженной скоростью. Если предстоит преодолеть

крупные водные преграды, крутые спуски и подъемы,

скорость движения определяется в зависимости от

характера этих преград, состояния мостов, переправ.

Глубина походной колонны подразделения

определяется умножением количества машин на

величину дистанции между ними. Если дистанция

между машинами назначается менее 50м,

учитывается и сумма машин:

Lк = Lм х М + d х (М – 1),

где, Lк – глубина колонны, м;

Lм – длина типовой машины в колонне, м;

37.

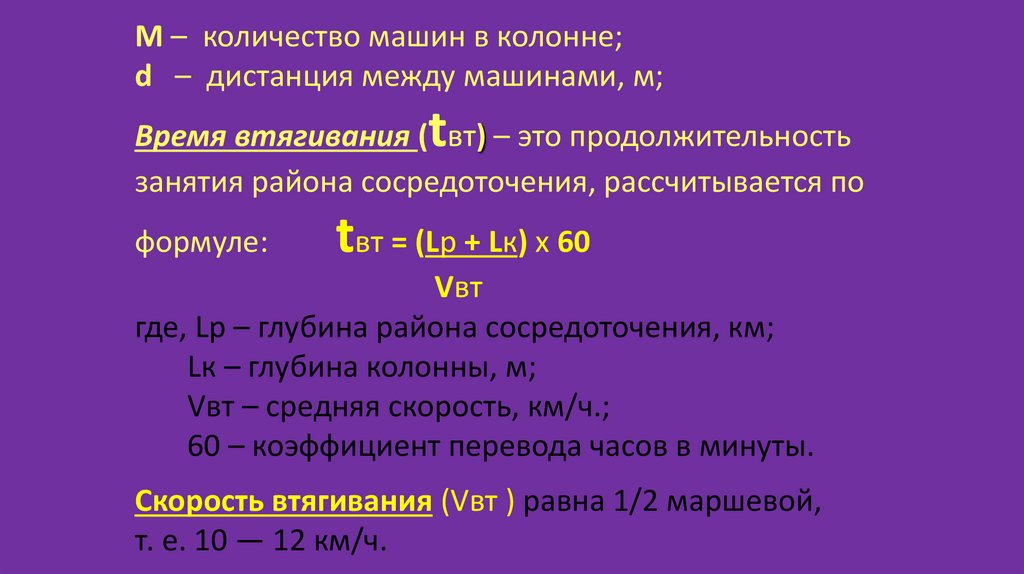

М – количество машин в колонне;d – дистанция между машинами, м;

t

Время втягивания ( вт) – это продолжительность

занятия района сосредоточения, рассчитывается по

формуле:

tвт = (Lр + Lк) х 60

Vвт

где, Lр – глубина района сосредоточения, км;

Lк – глубина колонны, м;

Vвт – средняя скорость, км/ч.;

60 – коэффициент перевода часов в минуты.

Скорость втягивания (Vвт ) равна 1/2 маршевой,

т. е. 10 — 12 км/ч.

38.

В целях упрощения расчетов:- длину автомобиля принимают равной - 5 м.;

- автомобиля с прицепом (автогрейдера,

экскаватора) – 10 м.;

- тягача с буксируемой машиной – 15 м.;

- автотягача с большегрузным прицепом –20м.

Дистанции между машинами в метрах

принимаются численно равными скоростям

движения.

39.

При составлении колонн учитывается следующее:- колесная техника на марше следует своим ходом, а не

самоходная колесная техника буксируется автомобилями и

тягачами;

- гусеничная техника перевозится на большегрузных

машинах и прицепах;

- несамоходная техника и малогабаритное имущество

перевозятся на автомобилях и прицепах.

В ходе марша организуются и проводятся мероприятия

по боевому, тыловому и техническому обеспечению.

До начала марша и в ходе его организуется разведка

маршрутов движения силами разведгруппы, в ходе которой

определяется состояние дорог, мостов, наличие заграждений,

разрушений и зараженных участков, отыскивается

возможность их обхода, обследуются намеченные районы

отдыха, привалов и сосредоточения.

40.

Выводы по второму вопросу:И так, можно сделать вывод, основным способом

передвижения подразделений является марш, чтобы

организованно провести марш, командиру надо знать

порядок подготовки к машу, порядок совершения марша,

элементы марша, порядок расчёта марша, условия его

совершения.

Общий вывод:

И так, в сложных условиях современной войны

способность войск совершать передвижение любым

способом и на любые расстояния, сохраняя высокую

боеспособность и готовность сходу или после

непродолжительной подготовки приступать к выполнению

боевых задач, приобретает особое значение.

Поэтому необходимо постоянно совершенствовать

маршевую выучку войск как залог успешного выполнения

задач передвижения войск.

41.

Задание на самостоятельную работу1. Изучить материал занятия по конспекту.

2. В ходе самостоятельной работы использовать

рекомендованную к занятию литературу:

1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II. - М.,

Воениздат, 2005., стр. 420-464.

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III. - М.,

Воениздат, 2005., стр. 115-121.

3. Тактическая подготовка. /Учебное пособие. - Редакция

журнала «Военные знания», 2002, – стр. 3-41.

4. Учебник сержанта мотострелковых войск. - М.,

Воениздат, 2003, стр. 7-40.

3. Найти ответы на вопросы, поставленные

преподавателем на занятии.

4. ИОС – информационно - образовательный сайт СГТУ

имени Гагарина Ю.А.

42.

Общая тактикаВУС – 180200, 580100.

43.

Вопросы для контроля усвоения ранее изученногоматериала:

1. По видам транспорта перевозки могут быть?

2. Что такое воинские перевозки?

3. Определение марша?

4. К элементам марша относятся?

5. Что называется воинским эшелоном?

6. Составные элементы организации перевозки

подразделений?

7. Виды обеспечения воинских перевозок?

8. Цели видов обеспечения воинских перевозок?

9. Какие районы назначаются подразделениям при

перевозке?

10. Какие мероприятия выполняются в районе

ожидания?

11. Требования к районам расположения?

44.

Тема 9.Управление подразделениями в

бою. Основные средства связи.

Занятие 1.

Управление подразделением

в бою.

45.

Учебные и воспитательные цели.1. Изучить требования к управлению

подразделениями, порядок и содержание

работы командира по организации боевых

действий, способы передачи приказов,

распоряжений и команд.

2. Рассмотреть сигналы управления, оповещения,

целеуказания и взаимного

опознавания.

3. Прививать чувства гордости к избранной

специальности, высокой требовательности к

уровню военно-профессиональных знаний и

потребности в их постоянном

совершенствовании.

46.

Литература1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II.

М., Воениздат, 2005, стр. 28-67,

Приложение 16.

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III.

М., Воениздат, 2005, стр. 16-21,

Приложение 20.

3. Лобанов А.И. Военная подготовка, часть I.

4. ИОС – информационно - образовательный

сайт СГТУ имени Гагарина Ю.А.

47.

Учебные вопросы.Первый вопрос.

Требования к управлению подразделениями.

Порядок и содержание работы командира по

организации боевых действий.

Второй вопрос.

Приказы, распоряжения, команды и способы их передачи.

Третий вопрос.

Сигналы управления, оповещения, целеуказания и взаимного опознавания.

48.

Первый вопрос.Требования к управлению

подразделениями.

Порядок и содержание работы

командира по организации боевых

действий.

49.

ВведениеУправленческая деятельность любого командира в

любом подразделении является определяющей при

решении задач боевой и повседневной деятельности

войск. От качества управления войсками всегда зависит

успех боя, способствует разгрому противника с

наименьшими потерями и достижению победы в

короткие сроки.

Теория и практика управления войсками развивалась

исторически и совершенствовалась по мере изменения

вооружения, техники, организации войск и способов

ведения боевых действий.

Работа по руководству войсками становится

настолько многообразной и сложной, что постоянно

требует совершенствования и оптимизации системы

управления, высокого уровня подготовки штабов как

основного органа управления войсками.

В современном бою к управлению войсками

предъявляются самые высокие требования,

определенные Боевыми уставами Сухопутных войск.

50.

Управление подразделениямизаключается в

целенаправленной работе КВ по:

• поддержанию боевой готовности

взвода;

• подготовке взвода к бою;

• руководству взводом в бою.

51.

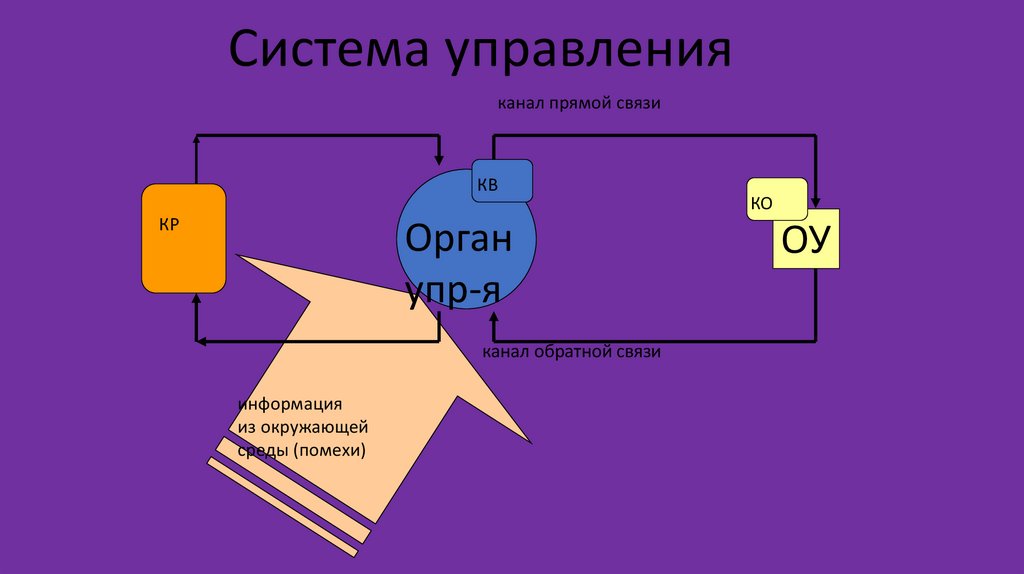

Система управленияканал прямой связи

КВ

КР

Орган

упр-я

канал обратной связи

информация

из окружающей

среды (помехи)

КО

ОУ

52.

Основой управленияявляется

решение командира

53.

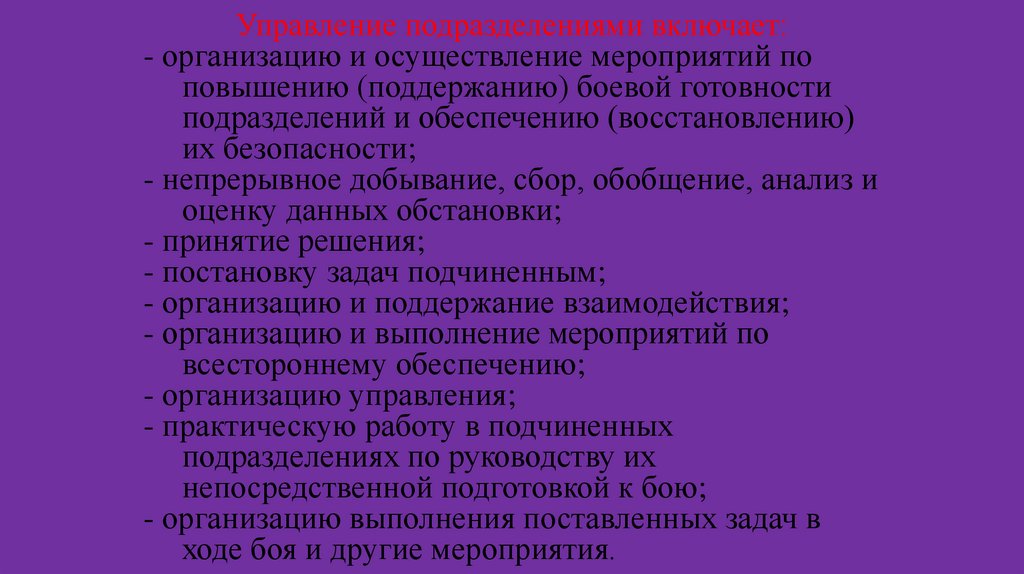

Управление подразделениями включает:- организацию и осуществление мероприятий по

повышению (поддержанию) боевой готовности

подразделений и обеспечению (восстановлению)

их безопасности;

- непрерывное добывание, сбор, обобщение, анализ и

оценку данных обстановки;

- принятие решения;

- постановку задач подчиненным;

- организацию и поддержание взаимодействия;

- организацию и выполнение мероприятий по

всестороннему обеспечению;

- организацию управления;

- практическую работу в подчиненных

подразделениях по руководству их

непосредственной подготовкой к бою;

- организацию выполнения поставленных задач в

ходе боя и другие мероприятия.

54.

Основныепринципы

управления

подразделениями.

(5 принципов)

55.

1 принцип.Централизация управления

Проявляется в объединении

командиром всех действующих

подчиненных и приданных

подразделений единым планом

и направлении их усилий на

быстрейшее достижение

общей цели боя.

56.

2 принцип.Постоянное знание и

глубокий анализ обстановки,

предвидение хода событий.

Дает возможность командиру

направлять усилия подчиненных на

преодоление встречающихся в ходе

боя трудностей и своевременно

реагировать на изменения

обстановки.

57.

3 принцип.Твердость и настойчивость

в проведении в жизнь

принятых решений.

Должно проявляться только до

тех пор, пока это обеспечивает

разгром противника как можно

меньшими силами, иначе это

вызовет неоправданные

потери в силах и средствах.

58.

4 принцип.Высокая организованность

и творчество в работе

органов управления.

Представляет собой отказ от

шаблона и постоянные поиски

новых путей

решения задач.

59.

5 принцип.Знание личного состава и

опора на подчиненных

командиров.

Означает, что личный состав

взвода является

непосредственным творцом

тактического замысла.

60.

Непременными условиями успешнойреализации основных

принципов управления являются.

1. Высокие личные качества и профессиональная подготовка офицеров.

2. Применение командирами

современных методов работы.

3. Умелое использование технических

средств при решении задач управления.

4. Постоянное знание противника.

5. Сохранение в тайне мероприятий

по управлению.

6. Обеспечение живучести систем

управления.

61.

Требованияк

управлению

подразделениями.

62.

1 требование.Устойчивость

Означает, что управление должно

осуществляться в любых условиях

воздействия противника.

Противник рассматривает

нарушение управления,

как

одно из условий

достижения успеха в бою.

63.

2 требованиеНепрерывность

Означает постоянное,

без каких-либо перебоев

в ходе подготовки и ведения боя,

воздействие органов управления

на

подчиненные подразделения

в интересах успешного выполнения

ими поставленных задач.

64.

3 требованиеОперативность

Означает быстрое упреждение

противника в действиях

и

осуществление всех

мероприятий по управлению

при подготовке и в ходе боя.

65.

4 требованиеСкрытность

Заключается в сохранении

в тайне от противника

всех мероприятий,

проводимых

командирами и штабами

при подготовке и в ходе боя.

66.

Обязанностикомандира взвода

по

управлению

подразделением

67.

Командир взвода несет полную иединоличную ответственность за:

• боевую готовность взвода;

• подготовку взвода, вооружения

и техники к бою;

• успешное выполнение взводом

боевой задачи в установленные

сроки;

• высокую воинскую дисциплину

и моральное состояние л/с взвода.

68.

Командир взвода обязан:1

Поддерживать постоянную

боевую готовность

и высокую слаженность

взвода в бою

69.

Командир взвода обязан:2

Знать обстановку на поле боя,

своевременно принимать

решения,

ставить задачи подчиненным

и добиваться неуклонного

их выполнения

70.

Командир взвода обязан:3

Постоянно наблюдать

за

ходом боя

71.

Командир взвода обязан:4

Вести разведку противника

перед фронтом наступления

и

на флангах

взвода

72.

Командир взвода обязан:5

Умело использовать

все огневые средства

и

результаты ядерного и

огневого поражения

противника

73.

Командир взвода обязан:6

Быть для подчиненных

примером

активности, храбрости,

выносливости и

распорядительности

74.

Командир взвода обязан:7

Своевременно организовывать

техническое обслуживание

боевой техники и вооружения,

а в случае их повреждения

доложить командиру роты

и организовать их ремонт

75.

Командир взвода обязан:8

Следить за расходом

боеприпасов и горючего,

принимать меры к их

пополнению;

НЗ расходовать только с

разрешения командира роты

76.

Порядок и содержаниеработы командира

по организации

боевых действий.

77.

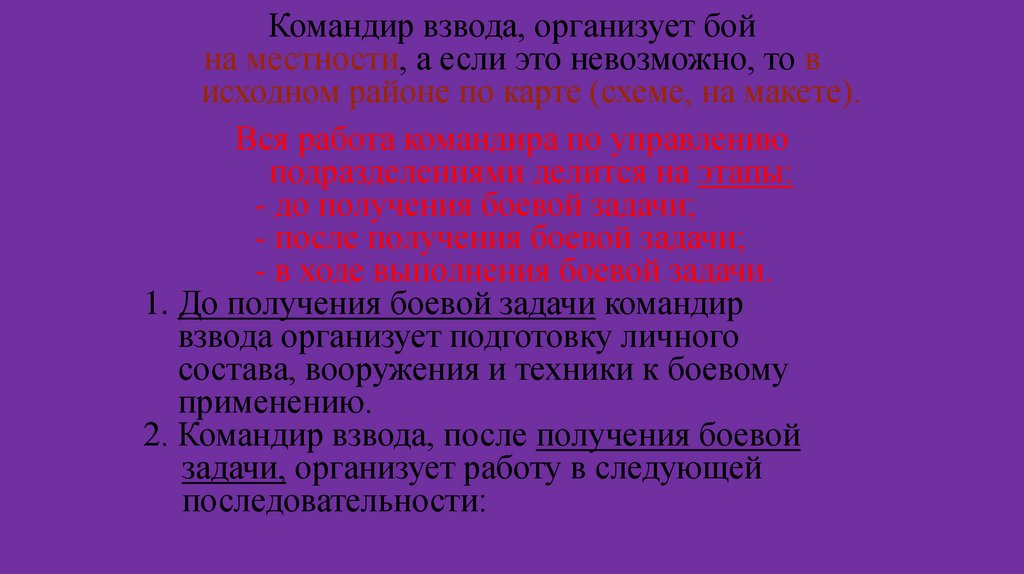

Командир взвода, организует бойна местности, а если это невозможно, то в

исходном районе по карте (схеме, на макете).

Вся работа командира по управлению

подразделениями делится на этапы:

- до получения боевой задачи;

- после получения боевой задачи;

- в ходе выполнения боевой задачи.

1. До получения боевой задачи командир

взвода организует подготовку личного

состава, вооружения и техники к боевому

применению.

2. Командир взвода, после получения боевой

задачи, организует работу в следующей

последовательности:

78.

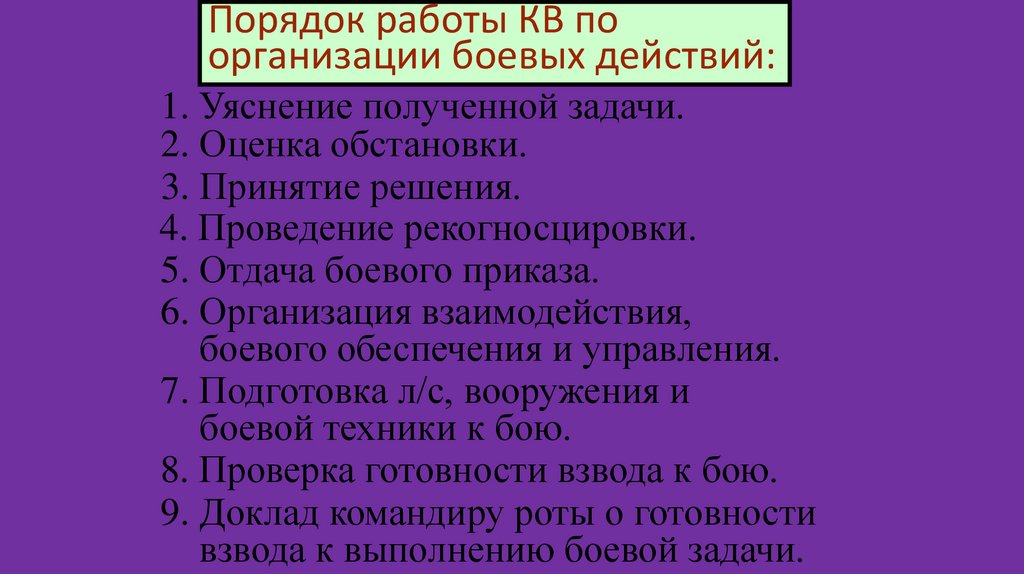

Порядок работы КВ поорганизации боевых действий:

1. Уяснение полученной задачи.

2. Оценка обстановки.

3. Принятие решения.

4. Проведение рекогносцировки.

5. Отдача боевого приказа.

6. Организация взаимодействия,

боевого обеспечения и управления.

7. Подготовка л/с, вооружения и

боевой техники к бою.

8. Проверка готовности взвода к бою.

9. Доклад командиру роты о готовности

взвода к выполнению боевой задачи.

79.

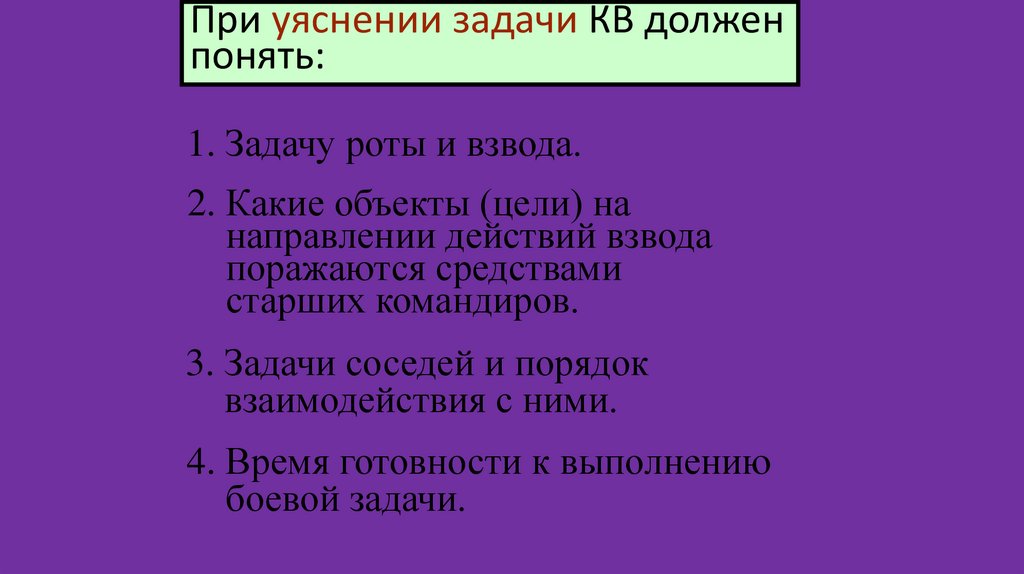

При уяснении задачи КВ долженпонять:

1. Задачу роты и взвода.

2. Какие объекты (цели) на

направлении действий взвода

поражаются средствами

старших командиров.

3. Задачи соседей и порядок

взаимодействия с ними.

4. Время готовности к выполнению

боевой задачи.

80.

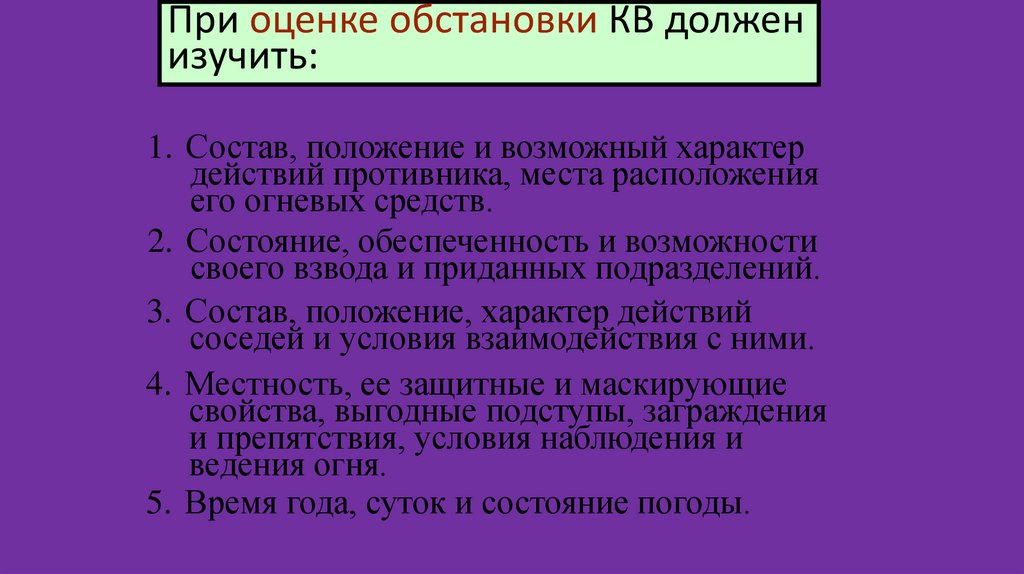

При оценке обстановки КВ долженизучить:

1. Состав, положение и возможный характер

действий противника, места расположения

его огневых средств.

2. Состояние, обеспеченность и возможности

своего взвода и приданных подразделений.

3. Состав, положение, характер действий

соседей и условия взаимодействия с ними.

4. Местность, ее защитные и маскирующие

свойства, выгодные подступы, заграждения

и препятствия, условия наблюдения и

ведения огня.

5. Время года, суток и состояние погоды.

81.

В решении КВ определяет:1. Способы выполнения полученной

задачи (какому противнику, где и

какими средствами нанести поражение

и применяемые при этом меры по его

обману).

2. Задачи отделениям, приданным

подразделениям и огневым средствам.

4. Порядок управления и взаимодействия.

Определяя способы выполнения боевой задачи,

КВ должен учитывать, что этот пункт (1)

выражает главную идею решения, являясь его

замыслом на бой.

82.

При проведении рекогносцировкиКВ на местности:

1. Указывает ориентиры.

2. Указывает положение противника

и вероятный характер его действий.

3. Уточняет задачи отделениям.

4. Уточняет места позиций отделений,

огневых позиций БМП (БТР),

танков, противотанковых и других

огневых средств, заграждений и

проходов в них, маршрут

выдвижения взвода и места

спешивания мотострелковых

отделений.

83.

В боевом приказе КВ указывает:1. Ориентиры.

2. Состав, положение и характер

действий противника, места

расположения его огневых средств.

3. Задачу роты и взвода.

4. Объекты и цели на направлении

действий взвода, поражаемые

средствами старших командиров.

5. Задачи соседей.

6. Боевые задачи отделениям, приданным

подразделениям и огневым средствам.

7. Время готовности.

8. Свое место и заместителя.

84.

При организации взаимодействияКВ должен:

1. Согласовать усилия штатных и

приданных огневых средств.

2. Добиться правильного и единого

понимания всеми командирами

отделений боевой задачи и способов

ее выполнения.

3. Указать сигналы оповещения,

управления, взаимодействия и

порядок действий по ним.

85.

При организации боевого обеспеченияКВ указывает:

1. Порядок наблюдения и действий

л/с при применении противником

оружия массового поражения и

высокоточного оружия.

2. Порядок инженерного

оборудования позиций.

3. Мероприятия по маскировке,

охранению и порядок их

выполнения.

86.

При организации управленияКВ должен:

1. Уточнить радиоданные и порядок

пользования радио- и сигнальными

средствами.

2. Довести до подчиненных

радиоданные и порядок

пользования радио- и сигнальными

средствами.

87.

При организации подготовки л/с,вооружения и боевой техники к бою

КВ должен:

1. Постоянно следить (осуществлять

контроль) за ходом подготовки

отделений к бою.

2. При необходимости оказывать

помощь командирам отделений.

88.

Припроверке готовности взвода к бою

КВ обращает внимание на:

1. Техническое состояние БМП (БТР).

2. Заправку горючим и ГСМ.

3. Пополнение боеприпасами.

4. Подготовку вооружения к

стрельбе и приведение боеприпасов

в окончательно снаряженный вид.

5. Знание подчиненными своих

задач, сигналов оповещения,

управления и взаимодействия и

порядка действий по ним.

89.

В докладе старшему командиру указывается:- к какому времени, где и какую задачу

выполняет подразделение;

- положение соседей;

- состав и характер действий противника;

- свое решение.

Командир взвода немедленно докладывает

старшему командиру:

1- о внезапном нападении противника или его

появлении там, где он не ожидался;

2 - об обнаружении заграждений и зонах

заражения;

3 - о захвате пленных, документов и вооружения

противника;

4 - о применении противником новых средств и

способов действий;

90.

5 - о резком изменении действий противника(внезапном отходе, переходе к обороне,

проведение контратаки);

6 - о резком изменении положения и потере

взаимодействия с соседями;

7 - о каждом решении, принятом по

собственной инициативе в связи с

изменением обстановки.

91.

Выводы по первому вопросу:И так, управление подразделениями представляет

собой целенаправленную работу командиров по

поддержанию боевой готовности и боеспособности

подразделений, подготовке их к бою и руководству

ими при выполнении поставленных задач. Командир

является центральной фигурой в управлении

подразделением, он руководит подразделением в

соответствии с правами, предоставленными ему

законами и регламентируемыми уставами,

наставлениями, приказами старших командиров. На

него возлагается вся полнота ответственности за

дисциплину, морально-психологическое состояние,

воспитание и обучение личного состава, за постоянную

боевую готовность и боеспособность подразделения,

за качество управления подразделением, правильное

их применение в бою и успешное выполнение ими

поставленных задач.

92.

Контрольные вопросы:1. В чём заключается управление

подразделениями?

2. Управление войсками должно быть?

3. Порядок работы командира взвода после

получения боевой задачи?

93.

Второй вопрос.Приказы, распоряжения, команды и

способы их передачи.

Командир является центральной фигурой в управлении войсками.

Командир взвода в обороне управляет взводом с командно - наблюдательного

пункта, оборудованного обычно в ходе сообщения (на позиции отделения

оборудованной в глубине опорного пункта) или из боевой машины пехоты

(бронетранспортера), а командир танкового взвода - из танка. Он должен по

возможности видеть местность на подступах к опорному пункту, перед передним краем

обороны и на флангах, весь боевой порядок взвода, позиции отделений, соседних

опорных пунктов, а также командно-наблюдательный пункт роты.

94.

В наступлении при действиях взвода в бронированном боевом порядке командирвзвода управляет с боевой машины пехоты (бронетранспортера), а при действиях

личного состава в пешем порядке командир взвода спешивается и продвигается за

цепью взвода на удалении до 50 м в таком месте, откуда удобнее наблюдать за

действиями взвода и управлять им.

95.

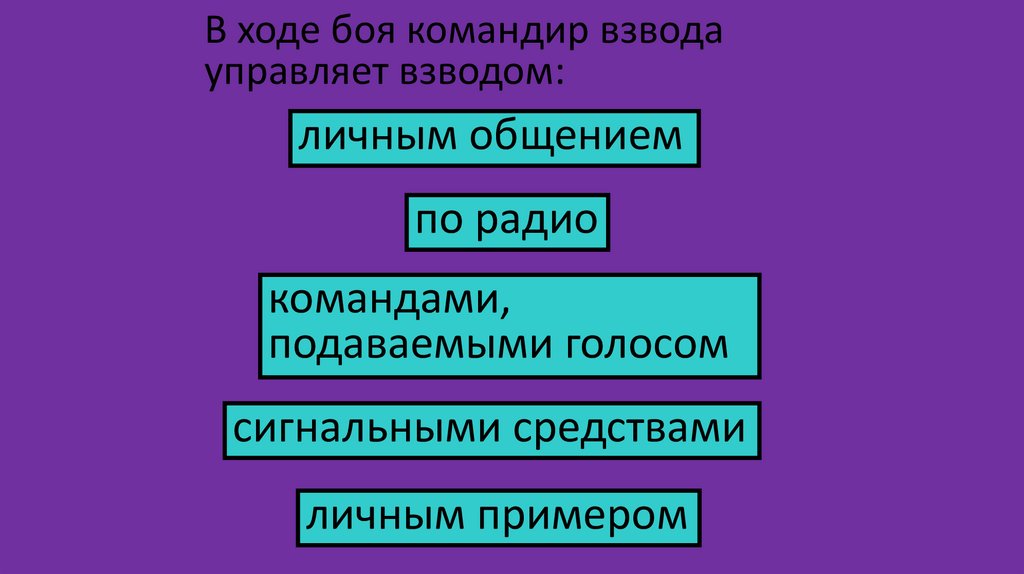

В ходе боя командир взводауправляет взводом:

личным общением

по радио

командами,

подаваемыми голосом

сигнальными средствами

личным примером

96.

Внутри боевой машины пехоты (бронетранспортера), танка командир взводауправляет действиями подчиненных командами, подаваемыми по переговорному

устройству или голосом и установленными сигналами. При наличии достаточного

времени командир взвода отдает устный боевой приказ. Бой командир, организует на

местности, а если это невозможно - в исходном районе по карте (схеме, на местности). В

этом случае боевые задачи отделениям и приданным средствам командир взвода

уточняет на местности в период занятия ими позиций (выдвижение их рубежу перехода

в атаку). Порядок работы командира взвода зависит от конкретной обстановки,

полученной задачи и наличия времени.

97.

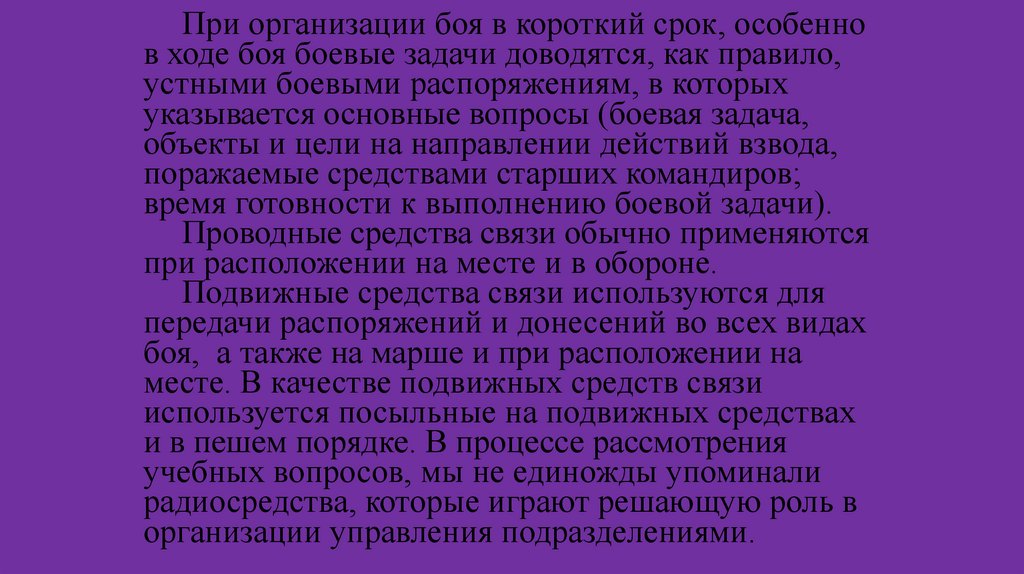

При организации боя в короткий срок, особеннов ходе боя боевые задачи доводятся, как правило,

устными боевыми распоряжениям, в которых

указывается основные вопросы (боевая задача,

объекты и цели на направлении действий взвода,

поражаемые средствами старших командиров;

время готовности к выполнению боевой задачи).

Проводные средства связи обычно применяются

при расположении на месте и в обороне.

Подвижные средства связи используются для

передачи распоряжений и донесений во всех видах

боя, а также на марше и при расположении на

месте. В качестве подвижных средств связи

используется посыльные на подвижных средствах

и в пешем порядке. В процессе рассмотрения

учебных вопросов, мы не единожды упоминали

радиосредства, которые играют решающую роль в

организации управления подразделениями.

98.

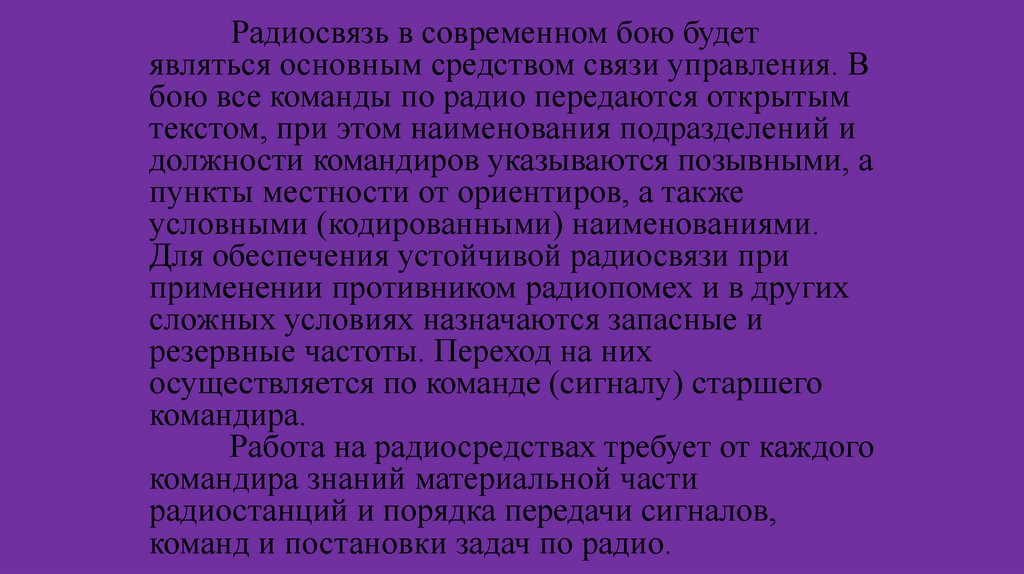

Радиосвязь в современном бою будетявляться основным средством связи управления. В

бою все команды по радио передаются открытым

текстом, при этом наименования подразделений и

должности командиров указываются позывными, а

пункты местности от ориентиров, а также

условными (кодированными) наименованиями.

Для обеспечения устойчивой радиосвязи при

применении противником радиопомех и в других

сложных условиях назначаются запасные и

резервные частоты. Переход на них

осуществляется по команде (сигналу) старшего

командира.

Работа на радиосредствах требует от каждого

командира знаний материальной части

радиостанций и порядка передачи сигналов,

команд и постановки задач по радио.

99.

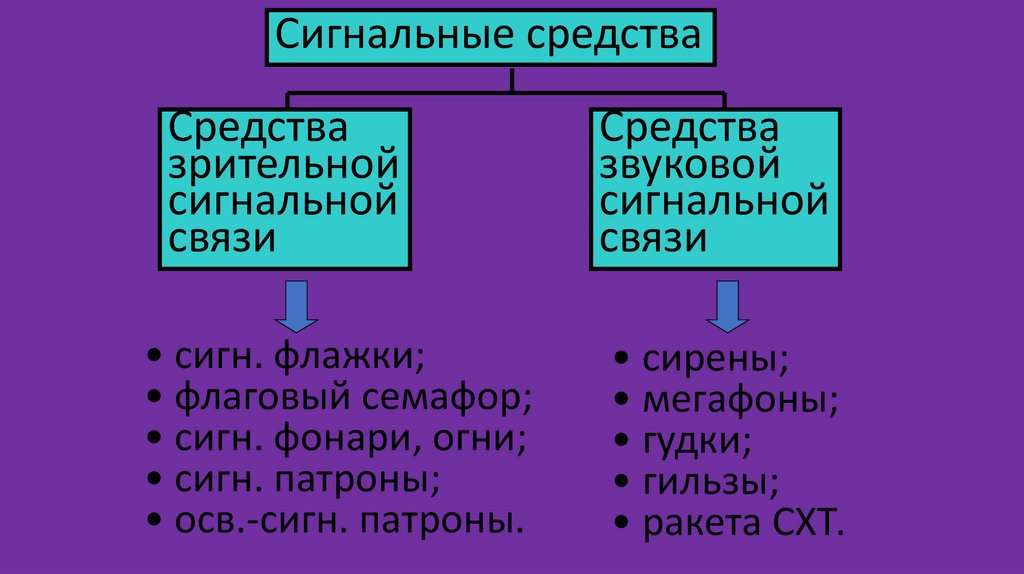

Сигнальные средстваСредства

зрительной

сигнальной

связи

Средства

звуковой

сигнальной

связи

• сигн. флажки;

• флаговый семафор;

• сигн. фонари, огни;

• сигн. патроны;

• осв.-сигн. патроны.

• сирены;

• мегафоны;

• гудки;

• гильзы;

• ракета СХТ.

100.

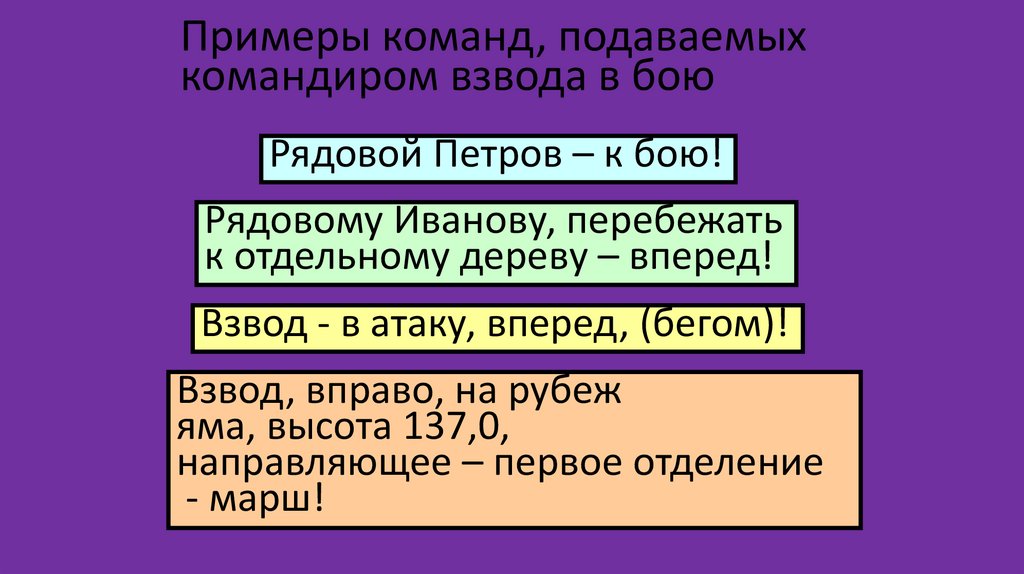

Примеры команд, подаваемыхкомандиром взвода в бою

Рядовой Петров – к бою!

Рядовому Иванову, перебежать

к отдельному дереву – вперед!

Взвод - в атаку, вперед, (бегом)!

Взвод, вправо, на рубеж

яма, высота 137,0,

направляющее – первое отделение

- марш!

101.

Выводы по второму вопросу:И так, боевые приказы и распоряжения должны излагаться предельно кратко, но не

в ущерб ясности, чтобы обеспечивалось правильное понимание подчинёнными своей

задачи и исключалась всякая возможность их различного толкования.

Контрольные вопросы:

1. Способы управления взводом?

2. Привести пример подачи команды без предварительного вызова

корреспондента?

102.

Третий вопрос.Сигналы управления, оповещения,

целеуказания и взаимного опознавания.

Для управления подразделениями и огнем

согласно решения командира МСП,

назначаются единые ориентиры, кодируются

топографические карты и местные предметы,

до командиров подразделений доводятся

радиоданные и сигналы, на вооружение и

технику наносятся опознавательные знаки и

условные номера.

103.

В качестве ориентиров выбираются хорошовидимые днем и ночью и наиболее устойчивые

от разрушения местные предметы. Ориентиры

номеруются справа налево и по рубежам от себя

в сторону противника. Один из ориентиров

назначается основным.

Номера ориентиров и сигналы,

установленные старшими командирами,

изменять запрещается. При необходимости

командир батальона (роты) может

дополнительно назначить ориентиры и сигналы

для управления своими подразделениями.

104.

Оповещение личного составапроизводится:

1. О воздушном противнике.

2. О непосредственной угрозе и начале

применения ядерного, химического

и биологического оружия.

3. О радиоактивном, химическом и

биологическом заражении.

осуществляется:

едиными и постоянно

действующими сигналами.

Сигналы оповещения должен знать весь личный состав подразделения.

105.

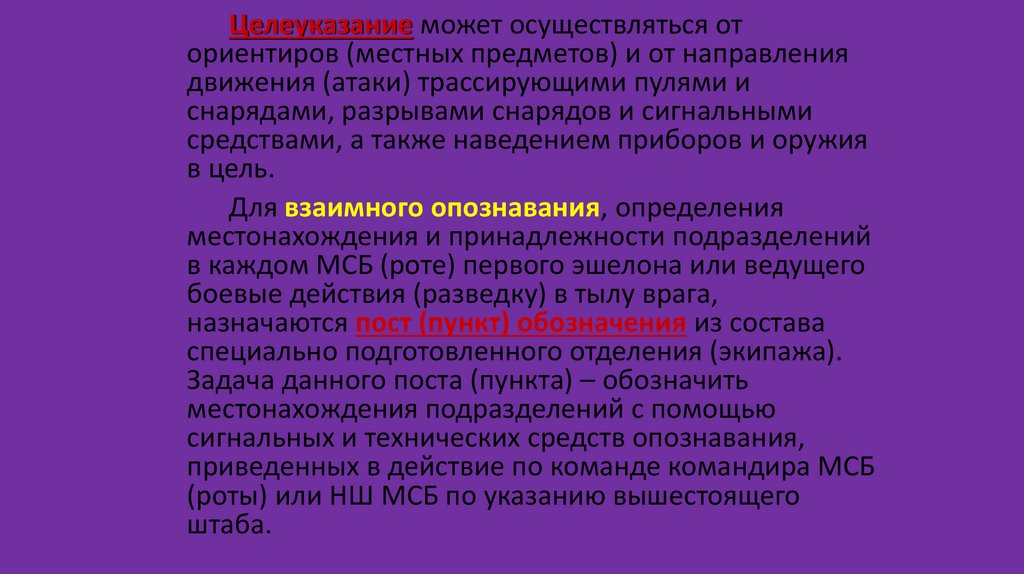

Целеуказание может осуществляться оториентиров (местных предметов) и от направления

движения (атаки) трассирующими пулями и

снарядами, разрывами снарядов и сигнальными

средствами, а также наведением приборов и оружия

в цель.

Для взаимного опознавания, определения

местонахождения и принадлежности подразделений

в каждом МСБ (роте) первого эшелона или ведущего

боевые действия (разведку) в тылу врага,

назначаются пост (пункт) обозначения из состава

специально подготовленного отделения (экипажа).

Задача данного поста (пункта) – обозначить

местонахождения подразделений с помощью

сигнальных и технических средств опознавания,

приведенных в действие по команде командира МСБ

(роты) или НШ МСБ по указанию вышестоящего

штаба.

106.

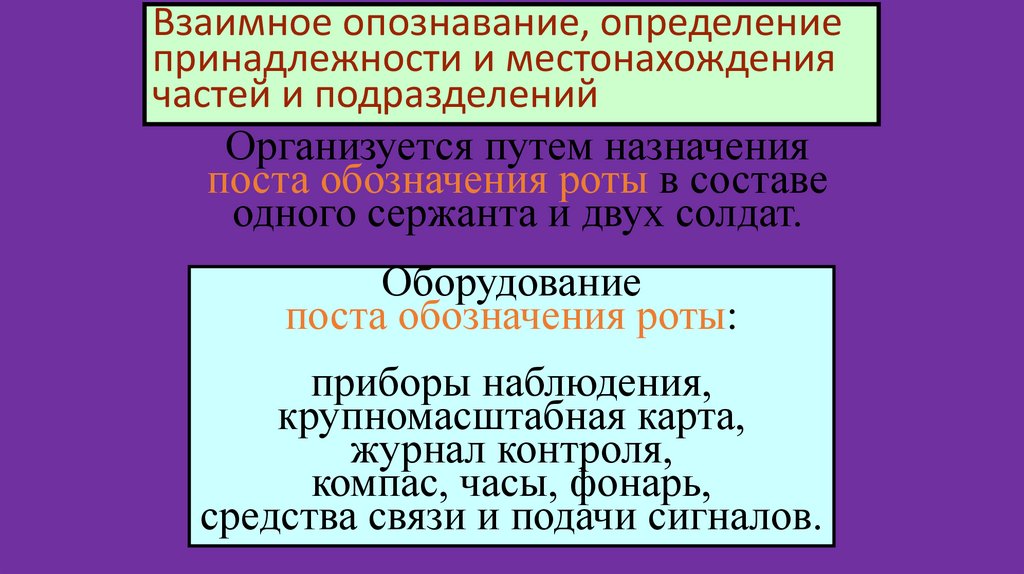

Взаимное опознавание, определениепринадлежности и местонахождения

частей и подразделений

Организуется путем назначения

поста обозначения роты в составе

одного сержанта и двух солдат.

Оборудование

поста обозначения роты:

приборы наблюдения,

крупномасштабная карта,

журнал контроля,

компас, часы, фонарь,

средства связи и подачи сигналов.

107.

Оповещение подразделений о воздушномпротивнике, о непосредственной угрозе или

начале применения противником ядерного,

химического и биологического

(бактериологического) оружия, а также о

радиоактивном, химическом, биологическим

(бактериологическом) заражении осуществляется

единым и постоянно действующим сигналом.

Сигналы оповещения должен знать весь личный

состав подразделения.

Командир взвода заблаговременно определяет

порядок действий подчиненных по сигналам

оповещения и при их получении подает

соответствующие команды.

108.

Для оповещения личного состава о начале применения противником ядерного,химического и биологического (бактериологического) оружия, а также о

радиоактивном, химическом, биологическим (бактериологическом) заражении

применяются сигналы:

1.«Радиационная опасность».

2. «Химическая тревога».

109.

Выводы по третьему вопросу занятия:И так, сигналы управления подразделяются на

уставные или устанавливаются командиром. По

способам передачи сигналы могут быть

зрительными, звуковыми и передаваемыми с

помощью радиотехнических средств. Все сигналы

доводятся при подготовке к бою.

Сигналы оповещения применяются для

оповещения о воздушном противнике, о

радиоактивном заражении, о химическом и

бактериологическом (биологическом) заражении.

Сигналы взаимодействия применяются для начала

атаки противника, об изменении направления

наступления, о переносе огня, для совместных

действий подразделений и т.д.

Сигналы целеуказания подаются осветительными

сигнальными патронами трассирующими пулями и

снарядами в направлении целей.

110.

Контрольные вопросы:1. Способы передачи сигналов управления?

2. С какой целью применяются сигналы

оповещения?

3. Какие сигналы применяются для

оповещения личного состава о начале применения

противником ОМП?

Заключение.

Из опыта Великой Отечественной войны видно, какая

колоссальная, кропотливая и всесторонняя работа

проводилась командирами всех степеней при подготовке

боевых действий. Принятии решений, планирование

боевых действий рассматривалась как очень важная, но

только начальная часть подготовки боевых действий.

После этого продолжалась напряженная работа

непрерывно на местности, в подразделениях, по

изучению противника, уточнению задач, организаций

взаимодействия, подвозу материальных средств,

111.

проведению других мероприятий по всем видамбоевого, тылового и технического обеспечения, боевой

подготовки подразделений с учетом предстоящих

боевых задач.

Известно, что и на воине, и в мирное время при

одинаковых условиях разные подразделения

показывают разные результаты, это нельзя объяснить

только объективными обстоятельствами. Все дело,

прежде всего, в командирах, в уровне их руководства, в

отношениях к обязанностям, умении повести за собой

людей. Исключительно важно офицеру быть готовым

брать на свой плечи весь груз ответственности за

принятые решения.

В боевой обстановке это особенно необходимо, так

как, необходимо отвечать не только за свои решения, но

и за исход боя и жизнь подчиненных людей.

Еще более высокое требование в боевых условиях

предъявляются к командиру, который должен управлять

подчиненными в самой сложной обстановке, личным

примером поддерживать у них высокий боевой дух,

готовность выдержать все испытания и добиваться

победы в бою.

112.

Задание на самостоятельную работу1. Изучить материал занятия по конспекту.

2. Изучить литературу.

1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II. М.,

Воениздат, 2005., стр. 28-67, Приложение 16.

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III.М.,

Воениздат, 2005., стр.16-21, Приложение 20.

3. Найти ответы на вопросы, поставленные

преподавателем на занятии.

4. При необходимости дополнить конспекты

используя, ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Обратить внимание на качественную отработку

вопросов в процессе самостоятельной работы.

113.

Общая тактикаВУС – 180200, 580100.

114.

Вопросы для контроля усвоения ранее изученногоматериала:

1. В чём заключается управление подразделениями?

2. Управление войсками должно быть?

3. Порядок работы командира взвода после получения

боевой задачи?

4. Способы управления взводом?

5. Привести пример подачи команды без

предварительного вызова корреспондента?

6. Способы передачи сигналов управления?

7. С какой целью применяются сигналы оповещения?

8. Какие сигналы применяются для оповещения

личного состава о начале применения противником

ОМП?

115.

Тема 9.Управление подразделениями в

бою. Основные средства связи.

Занятие 2.

Основные средства связи.

116.

Учебные и воспитательные цели.1. Изучить сущность управления огнем и его

организацию, обеспечение боевых действий.

2. Рассмотреть тактико-технические

характеристики штатных средств связи и

порядок их использования в бою.

3. Прививать чувства гордости к избранной

специальности, высокой требовательности к

уровню военно-профессиональных знаний и

потребности в их постоянном

совершенствовании.

117.

Литература1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II.

М., Воениздат, 2005, стр. 28-67,

Приложение 16.

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III.

М., Воениздат, 2005, стр. 16-21,

Приложение 20.

3. Лобанов А.И. Военная подготовка, часть I.

4. ИОС – информационно - образовательный

сайт СГТУ имени Гагарина Ю.А.

118.

Учебные вопросы.Первый вопрос.

Управление огнём во всех видах боя. Обеспечение боевых действий.

Второй вопрос.

Тактико-технические характеристики

штатных средств связи, порядок их

использования в бою.

119.

Первый вопрос.Управление огнём во всех видах боя.

Обеспечение боевых действий.

Управлением огнем - это совокупность

мероприятий, проводимых в период организации

боя и в бою в целях наиболее полного и

эффективного использования всех огневых

возможностей своего, приданных и

поддерживающих подразделений для поражения

противника. Управление огнем является

составной и неотъемлемой частью работы всех

командиров по управлению подразделениями в

бою.

120.

Для командиров взводов, командировотделений управление огнем является важнейшей

обязанностью в бою. Для них управление своими

подразделениями и заключается главным образом

в управлении огнем,

Содержание управления огнем частично будет

изменяться в зависимости от видов оружия и

состава подразделений, однако во всех случаях

цель управления огнем заключается в наиболее

полном использовании огневых средств для

нанесения противнику максимального поражения

в кратчайшие сроки и с наименьшим расходом

боеприпасов.

121.

Сущность управления огнем и его организация.Огонь является основным средством для уничтожения противника в бою.

Успешное поражение противника огнем достигается:

— своевременной разведкой целей противника;

— правильным использованием огневых средств в соответствии с их боевыми

возможностями;

— тесным взаимодействием и быстрым маневром;

— меткостью огня, внезапностью его применения, ведением с предельной плотностью и

максимальной интенсивностью;

— умелым управлением огнем в бою.

122.

В практической работе командира вопросы поуправлению огнем можно разделить на два этапа:

1. Организация огня до начала боя.

2. Управление огнем в ходе боевых действий.

Организация огня включает:

— изучение и оценку местности;

— выбор и назначение ориентиров, кодирование

местных предметов;

— организацию системы наблюдения за противником;

— выбор огневых позиций;

— постановку огневых задач подразделениям;

— подготовку исходных данных для стрельбы;

— организацию связи по управлению огнем;

— назначение сигналов управления огнем.

В ходе боя командиры подразделений продолжают

организовывать огонь в соответствии с конкретно

складывающейся обстановкой.

123.

Управление огнем включает в себя:1. Разведку наземных и воздушных целей.

2. Оценку их важности и определение

очередности поражения.

3. Выбор вида оружия и боеприпасов,

вида и способа ведения огня.

4. Целеуказания, подача команд на открытие огня или постановку огневых задач.

5. Наблюдение за результатами огня и

его корректирование.

6. Организация взаимодействия,

боевого обеспечения и управления.

7. Маневр огнем.

8. Контроль за расходом боеприпасов.

124.

Управление огнем должно быть:— непрерывным,

— устойчивым,

— гибким.

Это достигается:

— своевременной организацией и планированием

огневого поражения противника;

— проведением мероприятий, оказывающих

влияние на четкое управление огнем;

— надежной работой средств связи;

— своевременной и четкой постановкой огневых

задач исполнителем;

— применением наиболее выгодных способов

(методов) поражения противника;

— твердым знанием огневых возможностей и

тактического применения огневых средств как

своих, так и противника.

125.

Разведка и наблюдениеОрганизуются

командиром взвода

до начала боя

и

ведутся непрерывно

в ходе боя.

126.

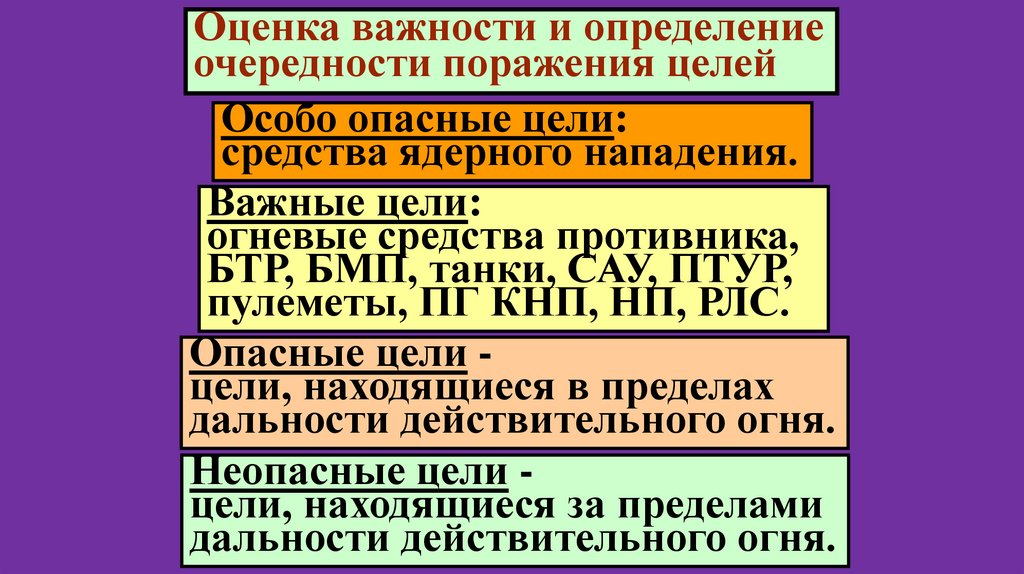

Оценка важности и определениеочередности поражения целей

Особо опасные цели:

средства ядерного нападения.

Важные цели:

огневые средства противника,

БТР, БМП, танки, САУ, ПТУР,

пулеметы, ПГ КНП, НП, РЛС.

Опасные цели цели, находящиеся в пределах

дальности действительного огня.

Неопасные цели цели, находящиеся за пределами

дальности действительного огня.

127.

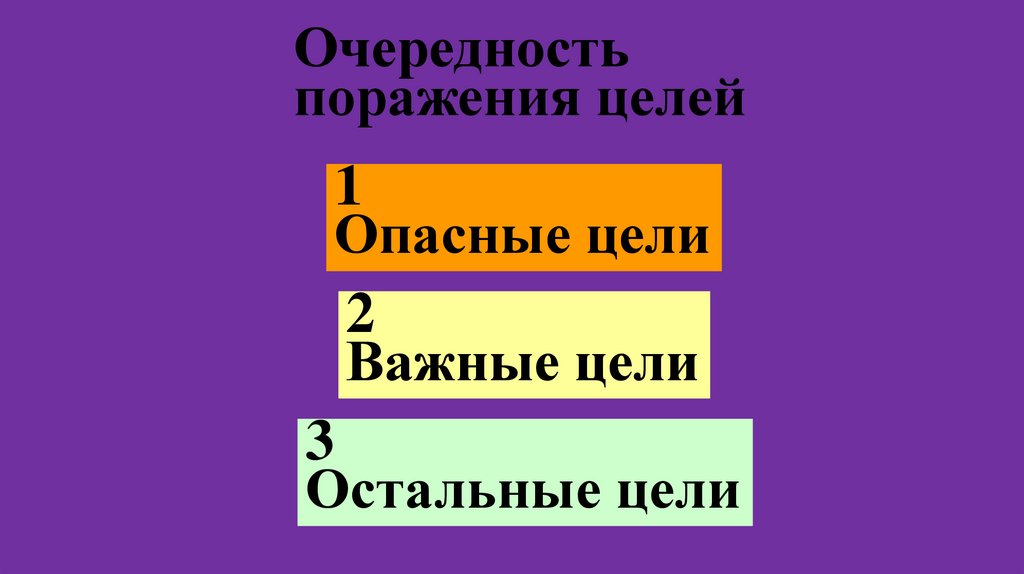

Очередностьпоражения целей

1

Опасные цели

2

Важные цели

3

Остальные цели

128.

Выбор вида оружия и боеприпасов,вида огня и способа его ведения

Огонь танковых пушек

применяется для уничтожения

танков, САУ, БМП, БТР,

оборонительных сооружений,

артиллерии и

личного состава противника.

129.

Выбор вида оружия и боеприпасов,вида огня и способа его ведения

Стрелковое оружие

АК-74, РПК используются

для уничтожения живой силы

сосредоточенным огнем

на дальности – до 800 м.

Отдельные АК-74 – до 400 м.

Отдельные РПК – до 800 м.

130.

Выбор вида оружия и боеприпасов,вида огня и способа его ведения

Стрелковое оружие

ПК, ПКТ используются

для уничтожения живой силы

и поражения огневых средств

на дальности – до 1000 м.

Крупнокалиберные пулеметы,

установленные на БМП и БТР

на дальности – до 2000 м.

131.

Выбор вида оружия и боеприпасов,вида огня и способа его ведения

По воздушному противнику

огонь из стрелкового

оружия взвода ведется по

вертолетам

и

низколетящим самолетам

на расстоянии - до 500 м.

132.

Целеуказание, подача командна открытие огня

Задача целеуказания - быстро и кратко

указать место, положение, т.е. огневых средств

пли подразделений для ее уничтожения или

подавления.

Целеуказание

во взводе осуществляется:

• от ориентиров;

• от направления движения

трассирующими пулями

и снарядами;

• разрывами снарядов;

• наведением приборов в цель.

133.

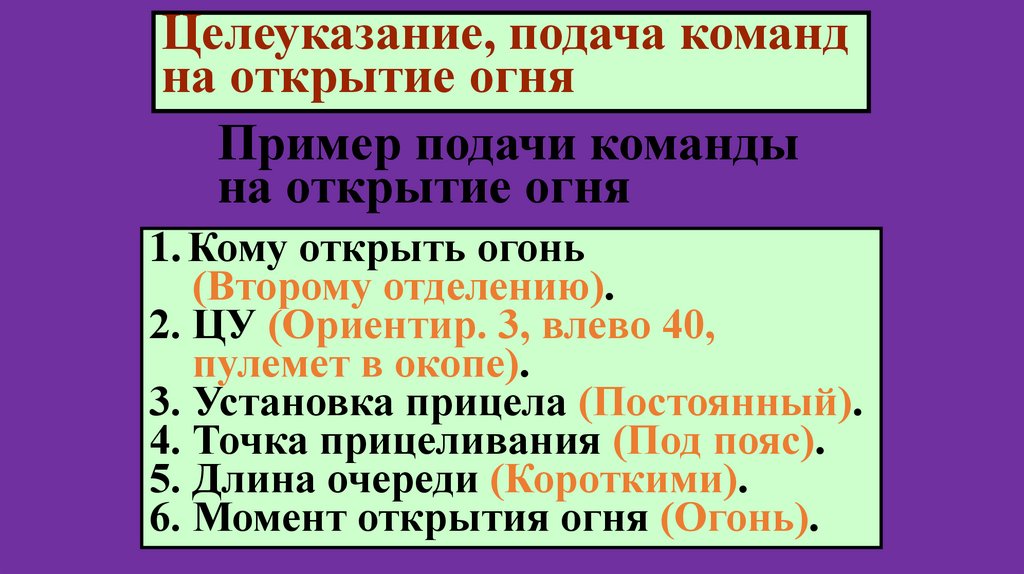

Целеуказание, подача командна открытие огня

Пример подачи команды

на открытие огня

1. Кому открыть огонь

(Второму отделению).

2. ЦУ (Ориентир. 3, влево 40,

пулемет в окопе).

3. Установка прицела (Постоянный).

4. Точка прицеливания (Под пояс).

5. Длина очереди (Короткими).

6. Момент открытия огня (Огонь).

134.

Наблюдение за результатами огняи его корректирование

Наблюдение

ведется всеми стреляющими

и командирами с целью:

корректирования огня

и

определения степени поражения

цели.

135.

Наблюдение за результатами огняи его корректирование

Корректирования огня

заключается во

внесении поправок в

исходные установки

для

эффективной стрельбы.

136.

Наблюдение за результатами огняи его корректирование

Поражение цели

оценивается по видимым

результатам:

• цель прекратила движение;

• сооружение разрушено;

• орудие уничтожено;

• цель зажжена.

137.

Маневр огнемЭто средство достижения

огневого превосходства по

избранной цели

в данный момент боя.

Формы маневра огнем:

• сосредоточение;

• перенос;

• распределение.

138.

Сосредоточенный огонь применяетсяпо важной цели (группе целей) для

поражения её огнем высокой плотности.

139.

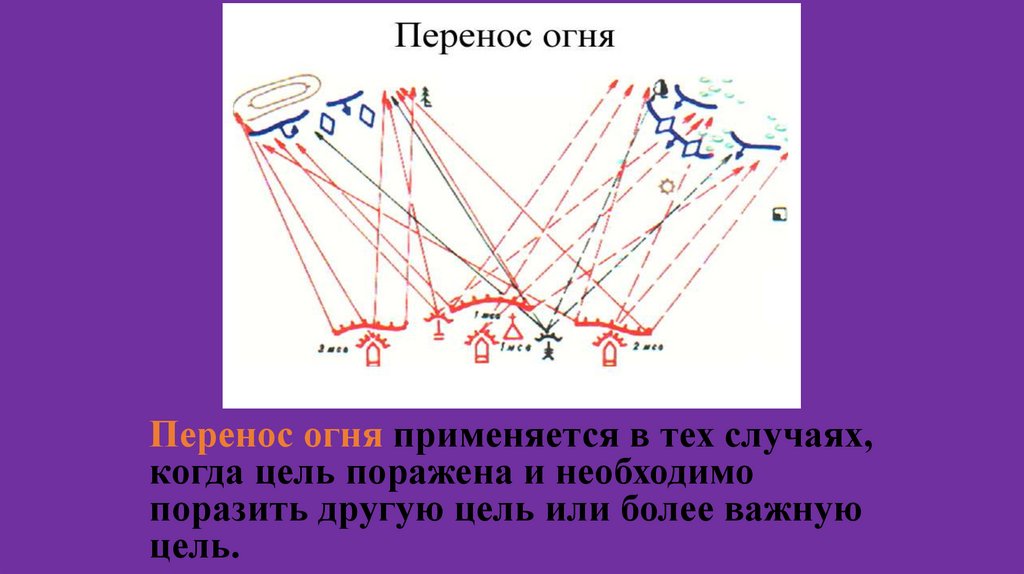

Перенос огня применяется в тех случаях,когда цель поражена и необходимо

поразить другую цель или более важную

цель.

140.

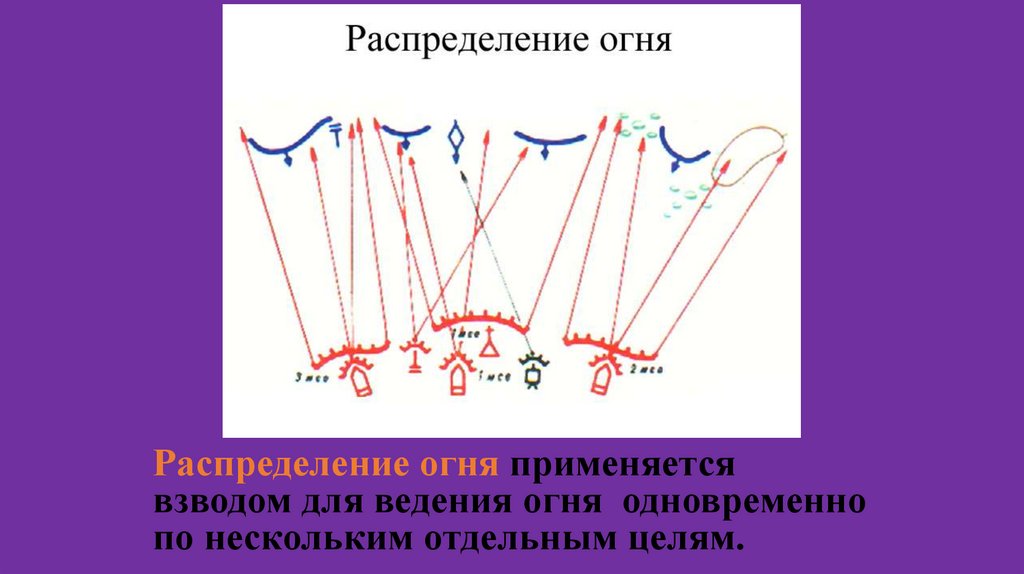

Распределение огня применяетсявзводом для ведения огня одновременно

по нескольким отдельным целям.

141.

Контроль за расходомбоеприпасов

Осуществляется

командиром взвода

для

обеспечения

организованного

и действенного огня

в бою.

142.

Контроль за расходом боеприпасов.Командиры всех степеней должны в ходе боя

постоянно следить за расходом боеприпасов,

нельзя допускать бесконтрольного расхода

боеприпасов. При всякой возможности

командиры обязаны пополнять боеприпасы до

нормы. Согласно боевому уставу СВ, часть III

(взвод, отделение, танк), каждый сержант и

солдат обязан следить за расходом боеприпасов и

своевременно докладывать своему командиру об

израсходовании 0,5 и 0,75 носимого (возимого)

запаса боеприпасов.

На каждую единицу вооружения за счет

носимого (возимого) запаса боеприпасов

определен неприкосновенный запас „НЗ",

который может расходоваться только в

критические моменты боя с разрешения старшего

командира.

143.

Обеспечение боевых действий.При планировании и принятии решений на боевые

действия командиры и начальники штабов всех

степеней организуют и осуществляют мероприятия

по всестороннему обеспечиванию боевых действий.

Виды обеспечения боевых действий:

- боевое обеспечение;

- техническое обеспечение;

- тыловое обеспечение;

- морально-психологическое обеспечение.

144.

Боевое обеспечениеБоевое обеспечение – заключается в

организации и проведении мероприятий,

направленных на исключение внезапного

нападения противника, снижение эффективности

его огня, создание благоприятных условий для

организованного вступления в бой и успешного

его ведения. Виды боевого обеспечения:

- разведка;

- охранение;

- защита от ОМП;

- тактическая маскировка;

- инженерное обеспечение;

- химическое обеспечение.

145.

Разведка- организуется и ведется в любых условиях

обстановки в целях добывания сведений о

противнике и местности в районе боевых

действий.

Охранение

- организуется и осуществляется с целью не

допустить проникновения разведки противника в

район действий (расположения) наших войск,

исключить внезапное нападение наземного

противника. Охранение бывает:

- в бою – боевое;

- на марше – походное;

- при расположении на месте – сторожевым;

- во всех случаях – непосредственным.

146.

Защита от ОМП- организуется во всех условиях обстановки в

полном объеме с целью максимального

ослабления воздействий ЯО, ХО, БО, сохранения

боеспособности войск и успешного выполнения

поставленных задач.

Защита от ОМП включает:

- фортификационное оборудование опорного пункта;

- предупреждение о непосредственной угрозе

применения и начале применения противником ОМП,

о

своих ядерных ударах, а также оповещение о

радиоактивном, химическом и бактериологическом

заражении;

- осуществление санитарно –гигиенических и

специальных мероприятий;

- ликвидация последствий применения ОМП;

- обеспечение безопасности и защита л/с при действиях

в зонах заражения, районах разрушения и пожаров.

147.

Тактическая маскировка- организуется командиром подразделения в

соответствии с полученной боевой задачей и

указаниями командира по маскировке в целях

достижения внезапности действий войск и

сохранения их боеспособности.

Тактическая маскировка достигается:

- использованием защитных свойств местности,

местных предметов;

- использованием темного времени суток и условий

плохой видимости;

- применением табельных средств маскировки;

- окрашивание техники под фон местности;

- соблюдение правил радиообмена и соблюдение

прежнего режима деятельности при смене уровня

боеготовности подразделений;

- строгим выполнением маскировочной дисциплины;

- своевременным и устранением демаскирующих

признаков.

148.

Инженерное обеспечение- организуется и осуществляется в целях создания

необходимых условий для успешного

выполнения боевой задачи и защиты личного

состава, вооружения и техники от средств

поражения противника.

Инженерное обеспечение включает:

- фортификационное оборудование и маскировка

опорного пункта взвода (роты);

- устройство минно-взрывных и невзрывных

заграждений на занимаемых позициях;

- проделывание проходов в заграждениях и

разрушениях;

- проведение разведки заграждений противника,

водных преград и состояния дорог.

149.

Химическое обеспечение- организуется и осуществляется в целях

создания необходимых условий для успешного

выполнения боевой задачи и защиты личного

состава , вооружения и техники от воздействий

оружия массового поражения противника.

Химическое обеспечение включает:

- радиационную и химическую разведку;

- своевременное и умелое использование средств

коллективной и индивидуальной защиты;

- радиационный контроль;

- специальную обработку подразделений;

- применение аэрозолей (дымов).

150.

Техническое обеспечениеорганизуется и осуществляется в целях:

- укомплектования подразделений вооружением,

техникой и создание необходимых запасов ВиВТ,

боеприпасов и других материальных средств в

достаточном количестве;

- обеспечения ракетами;

- обеспечения боеприпасами всех видов;

- обеспечения военно-техническим имуществом;

- поддержания ВиВТ в боеготовом состоянии и в

готовности к боевому применению;

- восстановлении поврежденной техники и

вооружения и возращение их в строй.

151.

Тыловое обеспечение- подразделений организуется во всех видах боя и

в повседневной деятельности войск в целях

поддержания подразделений в боеготовом

состоянии и создания им благоприятных условий

для выполнения поставленной задачи.

Тыловое обеспечение подразделений включает:

- создание и содержание установленных запасов

материальных средств;

- развертывание и пунктов боепитания, заправочного и

продовольственного;

- подвоз запасов материальных средств;

- приготовление и доставка горячей пищи;

- подвоз, хранение питьевой воды и обеспечение ею

л/с.

Потребность в ракетах, боеприпасах, ГСМ, и других

материальных средства исчисляются в расчетноснабженческих единицах:

- в боекомплектах;

- в суточных дачах;

- в заправках горючего;

- в комплектах.

152.

Морально-психологическое обеспечениеВ мирное время

Главная задача МПО - создать моральнопсихологическое состояние личного состава и

населения, необходимое для обеспечения

безопасности и обороноспособности страны,

боеспособности и боевой готовности армии и

флота.

Основное содержание:

- конструктивная созидательная работа по подготовке

сознания, морали и психики л/с к несению воинской

службы и выполнению боевых задач в мирное время;

- формирование у л/с и населения страны сознания,

морали и психологии защитника Отечества;

- воспитание соответствующих убеждений, норм,

правил, принципов поведения;

- внимательное отношение к религиозным убеждениям

л/с изучение, анализ и умелое использование

национально-психологических особенностей каждого

военнослужащего и воинских коллективов в целом, с

учетом их качественного состава и т.д.

153.

В военное времяГлавная задача МПО - создать у

военнослужащих необходимое для боя моральнопсихологическое состояние, создать и

поддержать морально-психологическое

превосходство личного состава своих войск над

личным составом противника.

Основное содержание:

- не допустить деморализации своих войск (сил);

- уберечь войска (силы) от морально-психологического

поражения;

- снижение

морального

духа

противника,

его морально - психологическое подавление,

дезинформация, лишение способности к дальнейшему

сопротивлению.

154.

Выводы по первому вопросу:И так, организация огня и управление огнем в

бою является важнейшей обязанностью

командиров всех степеней и требует от них

знания возможностей, как своих огневых и

противотанковых средств, так и противника.

Контрольные вопросы:

1. Управлением огнем это?

2. Что включает организация огня?

3. Какие существуют виды обеспечения боевых

действий?

155.

Второй вопрос.Тактико-технические характеристики

штатных средств связи, порядок их

использования в бою.

Радиостанции, применяемые для управления в

звене взвод – рота - батальон.

Радиостанции, устанавливаемые на подвижных

объектах (танк, БТР, БМП, автомобиль)-Р-123м,

Р-173.

Переносные - Р-148, Р-159.

Радиостанции предназначены для

беспоисковой и бесподстроечной

радиотелефонной, радиотелеграфной

двусторонней радиосвязи с однотипными

радиостанциями или с радиостанциями,

имеющими совместимость по диапазону.

156.

Все радиостанции состоят из трех основныхчастей:

- приемопередатчика (приемника и передатчика

для Р-173);

- блока питания (аккумуляторов);

- антенного устройства.

Радиостанция Р-123М

157.

Радиостанция Р-123 М - телефонная,ультракоротковолновая, с частотной модуляцией.

Она может работать в режимах «Симплекс» и

«Дежурный прием».

Диапазон рабочих частот 20—51,5 мГц.

Диапазон разбит на два поддиапазона:

- I поддиапазон — 20—35,75 мГц;

- II поддиапазон — 35,75—51,5 мГц.

Радиостанция может работать на штыревую

антенну высотой 1—4 м и аварийную антенну.

Дальность связи на 4-х м штыревую антенну на

среднепересеченной местности при скорости

движения машины до 40 км/ч составляет не

менее 20 км. При работе на штыревую антенну

высотой 1 дальность связи сокращается до 8 км,

а на аварийную антенну до 4 км. Питается

радиостанция от бортовой сети постоянного тока

напряжением 27 В.

158.

Радиостанция Р-173 возимая, предназначенадля обеспечения симплексной телефонной

радиосвязи. Она поступает на вооружение взамен

радиостанции Р-123М и может устанавливаться в

танках, БТР, БМП, в т.ч. на инженерной технике,

командно-штабных машинах, на вертолетах и

самолетах воздушных пунктов управления.

159.

Радиостанция работает на штыревую антеннуh = 3м, h = 2м, h =1 м. В качестве аварийной

антенны может использоваться отрезок

изолированного провода.

Дальность связи на штыревую антенну h = 3м не менее 20 км.

Диапазон частот, кГц - 30000 – 75999.

Шаг сетки частот, кГц – 1.0.

Количество заранее подготовленных частот -10.

Питание радиостанции от бортовой сети

постоянного тока, В – 27.

Ток потребления радиостанции при

номинальном напряжении бортсети, не более, А:

- в режиме приема – 1.5;

- в режиме передачи – 9.

160.

Радиостанция Р-159Предназначена для обеспечения беспоисковой

и бесподстроечной радиосвязи в радиосетях и

радионаправлениях тактического звена

управления.

161.

Технические характеристики.Диапазон рабочих частот от 30 до 75,999 МГц.

Шаг дискретной сетки частот - 1 кГц.

Количество рабочих частот – 46000.

Выходная мощность передатчика - 5 Вт.

Антенны: АШ – 1,5 м (2,7 м) или АБВ.

Дальность связи: на антенну АШ – 1,5 м (2,7 м)

– 15 км, на антенну АБВ – 50 км.

Источник электропитания – аккумуляторная

батарея 10НКП-10 (8).

Масса комплекта радиостанции – 11,7 кг.

162.

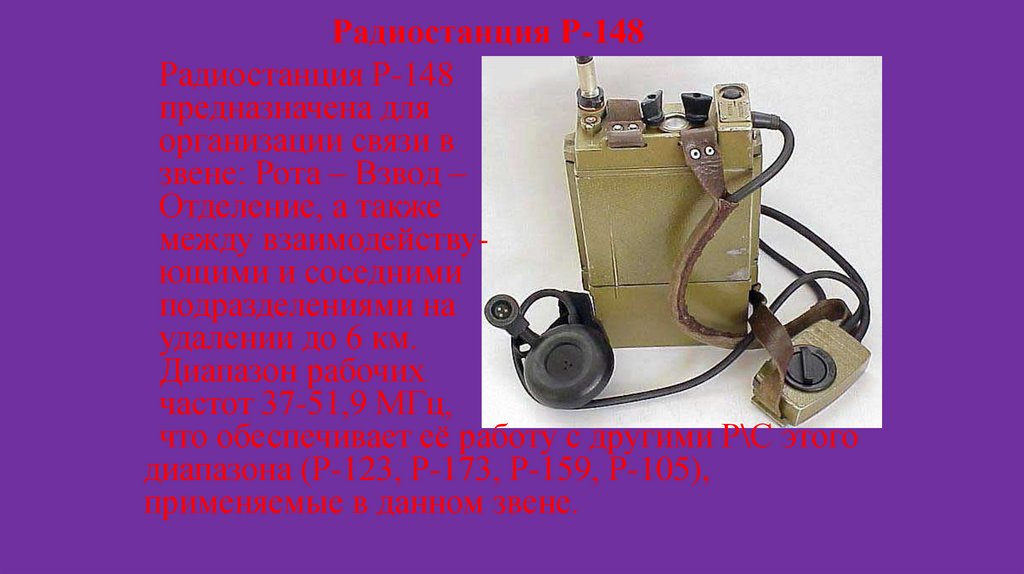

Радиостанция Р-148Радиостанция Р-148

предназначена для

организации связи в

звене: Рота – Взвод –

Отделение, а также

между взаимодействующими и соседними

подразделениями на

удалении до 6 км.

Диапазон рабочих

частот 37-51,9 МГц,

что обеспечивает её работу с другими Р\С этого

диапазона (Р-123, Р-173, Р-159, Р-105),

применяемые в данном звене.

163.

Радиостанция Р-148 состоит из блокаприёмопередатчика, соединенного с блоком

питания и антенного устройства.

Вес радиостанции - 3 кг, и переносится на

плече с помощью ремня. Питание Р\С

осуществляется от 12-ти вольтовой

аккумуляторной батареи.

В комплект Р\С входит штыревая

многосекционная штыревая антенна (1,5м) и

антенна «Бегущая волна», крепящаяся на лицевой

панели Р\С. На лицевой панели расположены

органы переключения частот, шкала частот и

кнопка включения подсветки шкалы частот.

Переговорное устройство (наушник и

микрофон) и манипулятор переключения

режимов работы стыкуются с Р\С с помощью

удлинительного шнура и малогабаритного

разъёма.

164.

Выводы по второму вопросу:Таким образом, связь является основным

средством управления подразделением в бою,

обеспечивающим передачу (приём) приказов,

команд, распоряжений, донесений, передачу

данных и других сообщений. Для управления

подразделениями используются различные

средства связи. Командиры подразделений

должны знать и уметь работать на штатных

средствах связи, с целью уверенного,

качественного и быстрого управления

подразделениями.

165.

Контрольные вопросы:1. Для чего предназначены радиостанции

Р-123м, Р-173?

2. Из каких основных частей в основном

состоят радиостанции?

3. В каком звене работает радиостанция, Р-148

и на какую дальность?

166.

Общий вывод:И так, исходя из вышеизложенного можно

сделать общий вывод, все рассмотренные

мероприятия по управлению огнем решаются

командиром в неразрывной связи с другими

задачами по организации и управлению боем и

требуют от них знания огневых возможностей

как своих огневых и противотанковых средств,

так и противника. Каждый солдат должен

самостоятельно выбирать, и умело поражать

наиболее опасные цели противника в

соответствии с полученной задачей, не ожидая

дополнительных команд и указаний.

167.

Задание на самостоятельную работу1. Изучить материал занятия.

2. Изучить литературу.

1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II. М., Воениздат, 2005, стр. 28-67, Приложение 16

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III,

стр.16-21, Приложение 20.

3. Лобанов А.И. Военная подготовка, ч. I.

3. Найти ответы на вопросы, поставленные

преподавателем на занятии.

4. При необходимости дополнить конспекты

используя, ИОС СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Обратить внимание на качественную отработку

вопросов в процессе самостоятельной работы.

5. Подготовиться к следующему занятию.

168.

Общая тактикаВУС – 180200, 580100.

169.

Вопросы для контроля усвоения ранееизученного материала:

1. Управлением огнем это?

2. Что включает организация огня?

3. Какие существуют виды обеспечения боевых

действий?

4. Для чего предназначены радиостанции

Р-123м, Р-173?

5. Из каких основных частей в основном состоят

радиостанции?

6. В каком звене работает радиостанция, Р-148

и на какую дальность?

170.

Тема 10.Боевая готовность подразделений.

Занятие 1.

Основы боевой готовности

подразделений Сухопутных войск

ВС РФ.

171.

Учебные и воспитательные цели.1. Изучить степени боевой готовности, порядок

действия при их введении, определение боевой

готовности, чем достигается боевая готовность

подразделений и частей, порядок выхода

л/с в парк, на склад и в пункт сбора.

2. Рассмотреть требования Министра Обороны

РФ по вопросам боевой готовности.

3. Прививать чувства гордости к избранной

специальности, высокой требовательности к

уровню военно-профессиональных знаний и

потребности в их постоянном

совершенствовании.

172.

Литература1. Боевой устав сухопутных войск. Часть II.

М., Воениздат, 2005, стр. 28-65.

2. Боевой устав сухопутных войск. Часть III.

М., Воениздат, 2005, стр.16-21.

3. Лобанов А.И. Военная подготовка, ч. I.

4. «Тактика» В.Г. Резниченко. М.: Воениздат,

1984. стр. 69-70.

173.

Учебные вопросыПервый вопрос.

Определения боевой готовности, чем достигается

боевая готовность подразделений и частей.

Второй вопрос.

Степени боевой готовности и их содержание.

Порядок действия при их введении.

Третий вопрос.

Порядок выхода личного состава в парк, на склад и

в пункт сбора.

Четвертый вопрос.

Требования Министра Обороны РФ по вопросам

боевой готовности.

174.

Первый вопрос.Определения боевой готовности, чем

достигается боевая готовность

подразделений и частей.

Одним из принципов современного общевойскового

боя является постоянная высокая боеготовность

соединений, частей и подразделений. Этот принцип

военного искусства указывает на прямую зависимость

успешного выполнения боевой задачи от постоянной

высокой боевой готовности ВС, как в мирное так и в

военное время, причем независимо от их места в

боевом (походном) построении и характера

выполняемых задач.

175.

Только при этом условии можнорассчитывать на своевременное развертывание и

вступление в бой частей и подразделений,

отражение нападения противника и нанесение

ему мощных ударов, успешное выполнение

поставленных боевых задач.

Высокая боевая готовность определяет:

качество полевой, морской и воздушной выучки

личного состава; степень овладения им оружием

и боевой техникой; уровень моральнопсихологической закалки; дисциплину и

организованности войск и сил флота; искусство

управления ими.

Боевая готовность – это количественное и

качественное состояние подразделений,

определяющее степень их готовности успешно

выполнить боевую задачу по предназначению.

176.

Постоянная высокая боевая готовностьподразделений Сухопутных войск ВС РФ

заключается в их способности в любое время

организованно, в установленные сроки вступить

в бой и успешно выполнить поставленные

задачи.

Высокая боевая готовность подразделений

достигается:

- правильным пониманием командирами,