Similar presentations:

Характеристика нормального прикуса человека

1.

ЧАСТЬ 2. Характеристика нормального прикуса человека.1) Анатомические характеристики зубов.

2) Основы биомеханики зубочелюстной системы.

3) Разновидности прикуса.

2.

Анатомические характеристики речевого аппарата.Жевательный речевой аппарат (apparatus masticatorius) включает комплекс структурно и

функционально взаимосвязанных систем в том числе отдельных органов, выполняющих функцию

жевания, глотания, дыхания, образования голоса и речи, улыбки (мимике человека).

В состав комплекса входят:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

кости лицевого черепа и височно-нижнечелюстные суставы;

органы механической обработки пищи (для отрезания или отрывания, раздробления, размельчения или

растирания пищи) - зубные органы;

жевательные мышцы и мышцы шеи, участвующие в движениях нижней челюсти и подъязычной кости;

органы для захвата, удерживания, продвижения пищи, формирования пищевого комка и его проглатывания;

звуковой и голосовой речевой аппарат: губы, щеки, нёбо, язык, зубы, полости глотки, рта, носа с

околоносовыми пазухами;

органы для увлажнения («секреции слюны»), размягчения пищи и начала ее химической (ферментативной)

обработки - слизистые и слюнные железы полости рта;

трофические пути (артерии и вены);

защитный аппарат (лимфатические узлы и сосуды);

нервы (чувствительные, двигательные, вегетативные). Полностью развившийся и сохранившийся жевательный

аппарат взрослого человека содержит 32 зубных органа - по 16 в каждой челюсти.

3.

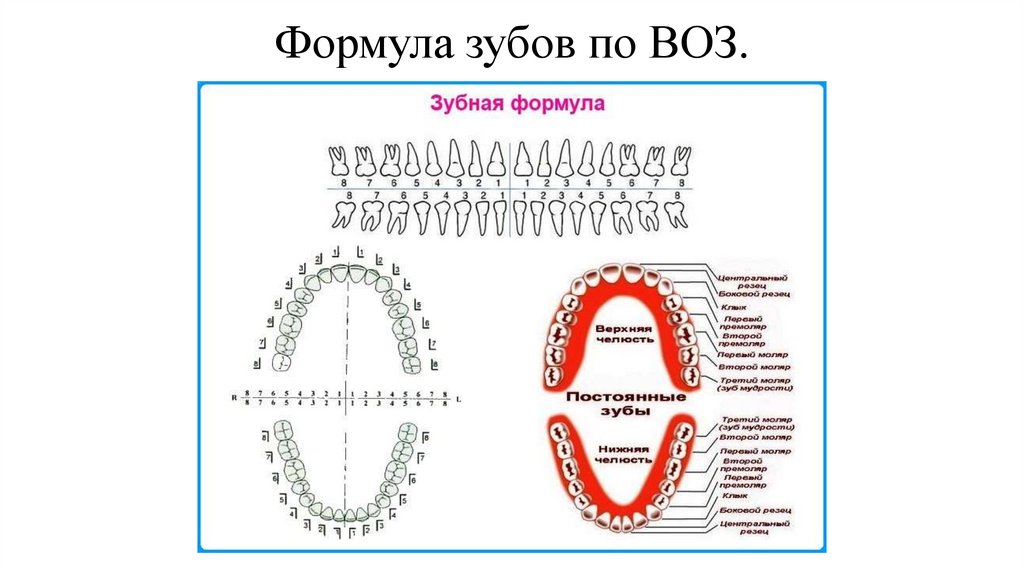

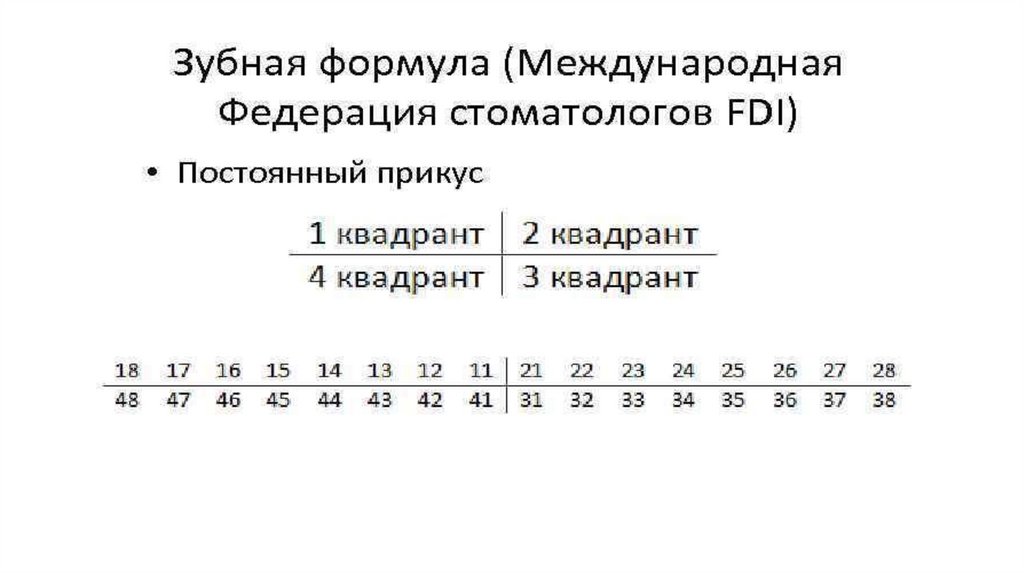

Формула зубов по ВОЗ.4.

5.

6.

Строение зубного органа:Схема строения зубного органа:

I - зуб (коронка зуба):

1 - эмаль;

2 - дентин;

3 - цемент;

4 - пульпа;

II - пародонт:

5 - стенка альвеолы;

6 - десна;

7 - десневой карман;

III - периодонт;

IV - зубной сосудисто-нервный пучок.

7.

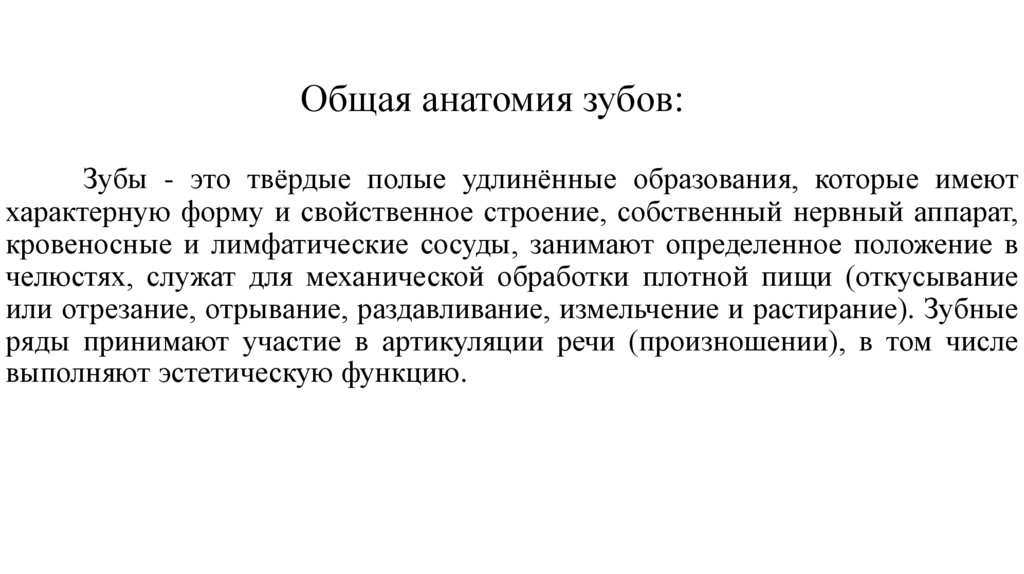

Общая анатомия зубов:Зубы - это твёрдые полые удлинённые образования, которые имеют

характерную форму и свойственное строение, собственный нервный аппарат,

кровеносные и лимфатические сосуды, занимают определенное положение в

челюстях, служат для механической обработки плотной пищи (откусывание

или отрезание, отрывание, раздавливание, измельчение и растирание). Зубные

ряды принимают участие в артикуляции речи (произношении), в том числе

выполняют эстетическую функцию.

8.

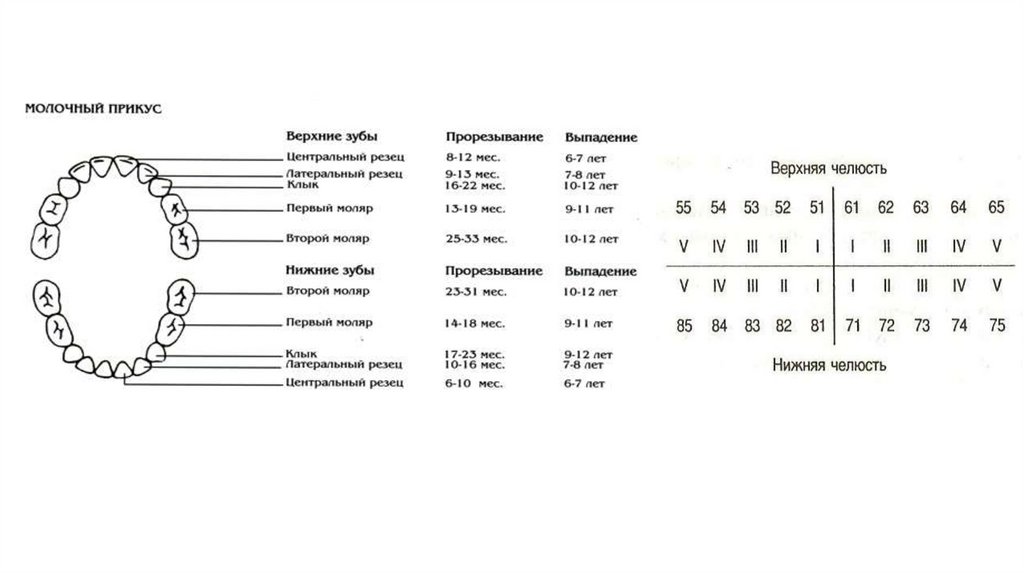

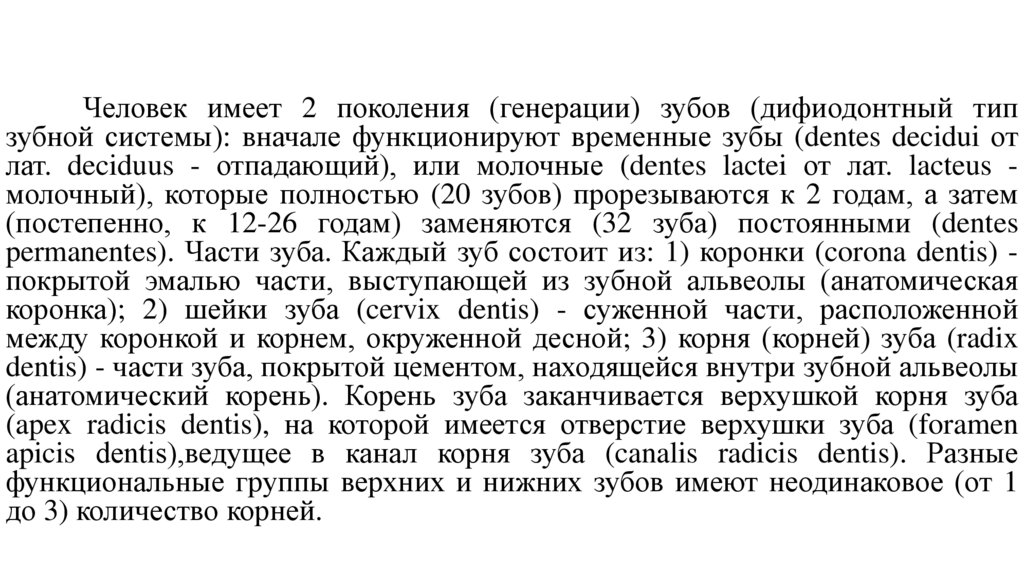

Человек имеет 2 поколения (генерации) зубов (дифиодонтный типзубной системы): вначале функционируют временные зубы (dentes decidui от

лат. deciduus - отпадающий), или молочные (dentes lactei от лат. lacteus молочный), которые полностью (20 зубов) прорезываются к 2 годам, а затем

(постепенно, к 12-26 годам) заменяются (32 зуба) постоянными (dentes

permanentes). Части зуба. Каждый зуб состоит из: 1) коронки (corona dentis) покрытой эмалью части, выступающей из зубной альвеолы (анатомическая

коронка); 2) шейки зуба (cervix dentis) - суженной части, расположенной

между коронкой и корнем, окруженной десной; 3) корня (корней) зуба (radix

dentis) - части зуба, покрытой цементом, находящейся внутри зубной альвеолы

(анатомический корень). Корень зуба заканчивается верхушкой корня зуба

(apex radicis dentis), на которой имеется отверстие верхушки зуба (foramen

apicis dentis),ведущее в канал корня зуба (canalis radicis dentis). Разные

функциональные группы верхних и нижних зубов имеют неодинаковое (от 1

до 3) количество корней.

9.

На стоматологической практике различают клинические коронку икорень.

Клиническая коронка (corona clinica) - часть зуба, выступающая над десной.

Клинический корень (radix clinica) - часть зуба, находящаяся в альвеоле.

Клиническая коронка с возрастом в связи с атрофией альвеолярного отростка

и дёсны увеличивается, а наддесневым краем выступает не только коронка

(покрытая эмалью), но также шейка и пришеечная часть зуба и даже часть

корня, покрытые цементом (обнажение шейки, корня зуба). При воспалении

десны (гингивит) она (вследствие ее отека, набухания), разрастаясь, может

окружать пришеечную часть коронки, которая становится меньше

анатомической.

10.

11.

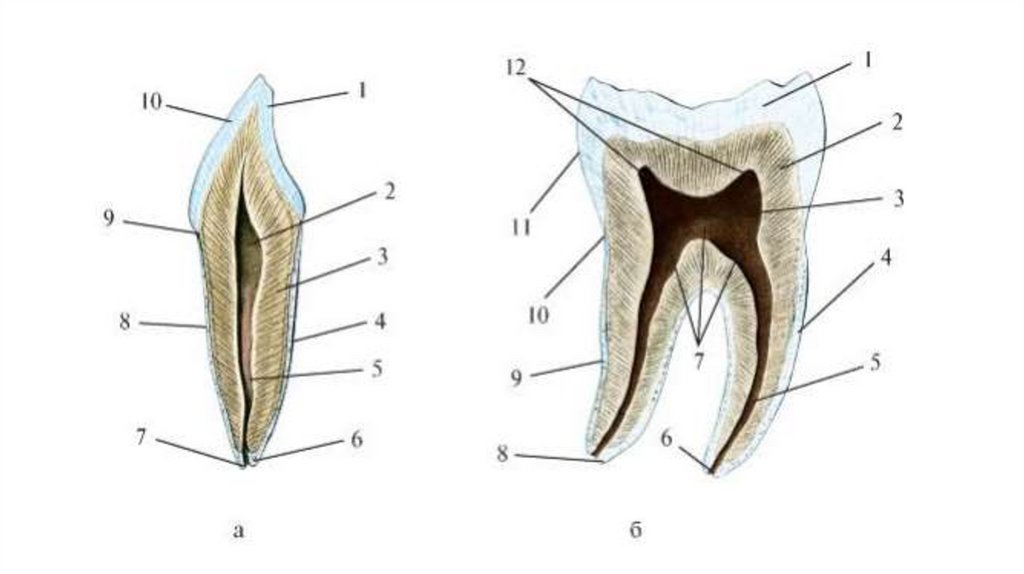

Вертикальный срез резца и моляра:а:

б:

1 - эмаль;

2 - полость коронки;

3 - дентин;

4 - цемент;

5 - канал корня зуба;

6 - верхушка корня зуба;

7 - отверстие верхушки зуба;

8 - корень зуба;

9 - шейка зуба;

10 - коронка зуба;

1 - эмаль;

2 - дентин;

3 - полость коронки;

4 - цемент;

5 - канал корня зуба;

6 - отверстие верхушки зуба;

7 - дно полости коронки;

8 - верхушка корня зуба;

9 - корень зуба;

10 - шейка зуба;

11 - коронка зуба;

12 - рога пульпы.

12.

Поверхности зуба.Для описания особенностей рельефа или расположения патологических

процессов на коронке и корне зуба выделяют следующие поверхности:

1. Поверхность смыкания (facies occlusalis) – окклюзионная, обращена к

зубам противоположной челюсти, с которыми соприкасается при

смыкании челюстей. Она есть у больших (моляров) и малых (премоляров)

коренных зубов; ее также называют жевательной (facies masticatoria). У

резцов и клыков употребляются понятия: край смыкания (margo occlusalis)

или режущий край (margo incisalis).

2. Вестибулярная (наружное преддверие) поверхность (facies vestibularis) обращенная наружу, в преддверие рта (vestibulum oris). У резцов, клыков и

премоляров, прилегающих к губам, ее можно назвать губной (facies

labialis); у моляров, соприкасающихся с щеками, - щечной (facies buccalis).

Аналогично вестибулярными называются соответствующие поверхности

корня зуба и соприкасающиеся с ней стенки альвеолы.

13.

3. Язычная поверхность (facies lingualis) обращена внутрь - к языку, уверхних зубов - к нёбу, поэтому ее называют нёбной (facies palatina). Эти

поверхности коронок зубов участвуют в образовании переднебоковой

стенки собственно полости рта (cavum oris proprium), вследствие чего их

называют также оральными (ротовыми) - facies oralis. Язычным (нёбным)

поверхностям коронок зубов соответствуют одноименные названия

поверхностей корней и стенок альвеол.

4. Контактная поверхность – это поверхность соприкосновения (facies

contactus), соприкасается с соседним зубом (обращена к нему). Эти боковые

поверхности коронки (корня) называют также апроксимальными (facies

aproximales), а значит отдаленными друг от друга. Среди них различают:

мезиальную (мезо - средняя) - facies mesialis, расположенную ближе к

срединной (сагиттальной) линии челюстей и дистальную (facies distalis),

наиболее удаленную от нее, обращенную к концу зубной дуги. Эти термины

применимы и для обозначения соответствующих поверхностей корней

зубов, а боковые стенки луночек (альвеол) называются межлуночковыми

перегородками (septa interalveolaria medialis et lateralis).

14.

В практической деятельности зубного техника и врача применяются термины:1. медиально

2. мезиально

3. дистально

4. вестибулярно

5. лингвально

6. орально

7. окклюзально

8. апикально (от apex radicis dentis)

9. цервикально (от cervix dentis - шейка зуба)

Эти термины позволяют конкретно описать локализацию и направление

распространения патологических процессов, указывает локацию моделировки

фиссур и бугров на искусственной коронки.

15.

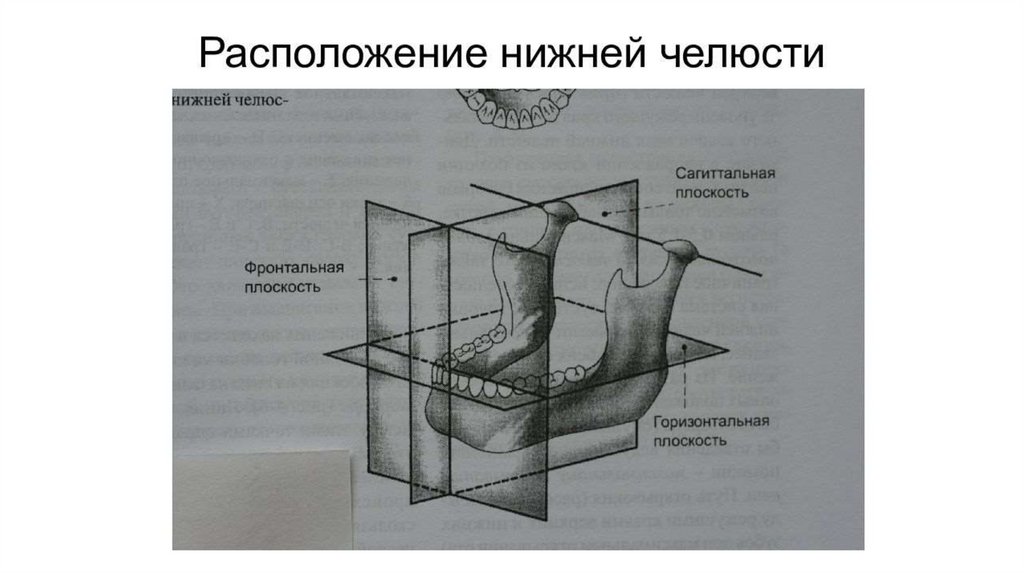

Коронку и корень зуба оценивают по трём плоскостям. Перваяплоскость коронки это окклюзия, вторая представлена линией экватора, а

третья цервикальной (шейкой) коронки. Дополнительно коронку зуба

оценивают по сагиттальным плоскостям с мезиальной, средней и

дистальной трети сторон. Во фронтальном отделе оценивают

вестибулярную, среднюю и лингвальную (у нижних зубов язычную

сторону) и/или нёбную сторону у верхних зубов. Корень зуба

подразделяется по шеечной части корня, средней составной высотой и

апикальным основанием (верхушка корня).

16.

Контактные пункты (боковые, апроксимальные) соприкасаются друг с другом засчёт выпуклости, между пришеечной частью расположены треугольной формы

пространства (spatiae interdentalia), межзубные сосочки. Данные межзубные перегородки и

контактные пункты при полностью сохранившихся зубах участвуют в структурнофункциональном объединении в зубные дуги (ряды) и придают им при жевании характер

динамической системы: жевательное давление передаётся от зуба по корню, а затем на

периодонт, таким образом оказываемая сила распределяется по всему пародонту.

Это учитывает врач и зубной техник, когда изготавливают несъёмные мостовидные

протезы, для того чтобы жевательная сила распределялась адекватно и не оказывала

патологического воздействия на пародонт. Поскольку со временем десна начнёт отходить

вниз и оголять корни опорных зубов.

В случае, если контактные пункты стираются, то межзубные перегородки

увеличиваются в размере и происходит деформация зубных рядов. Дополнительно

образуется медиальный сдвиг и длина зубной дуги укорачивается на 1 см. Следует

учитывать возраст пациента, так как со временем данный процесс необратим.

17.

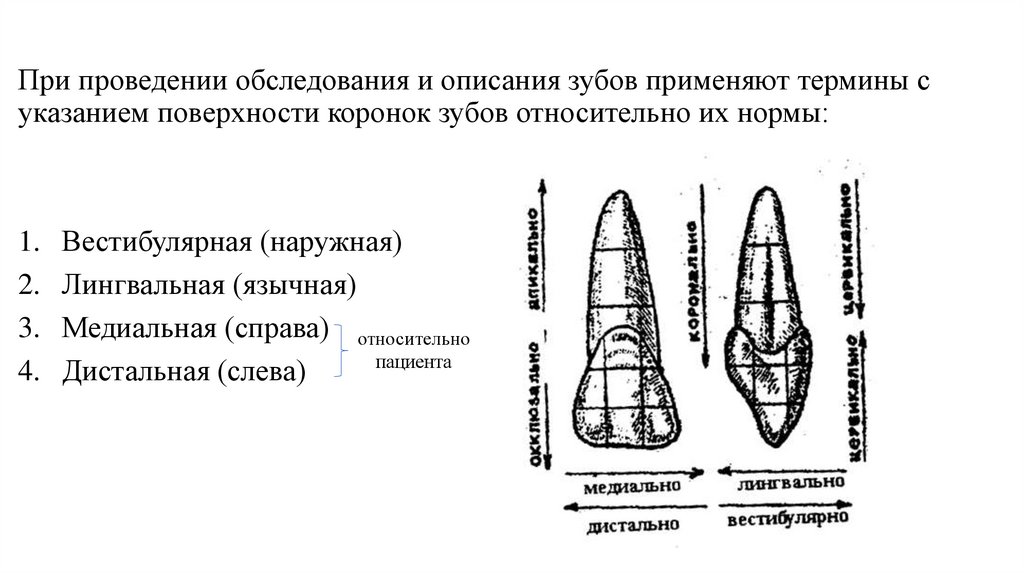

При проведении обследования и описания зубов применяют термины суказанием поверхности коронок зубов относительно их нормы:

1. Вестибулярная (наружная)

2. Лингвальная (язычная)

3. Медиальная (справа) относительно

пациента

4. Дистальная (слева)

18.

Подробно (схематично), зуб нижней челюсти 1 моляр:19.

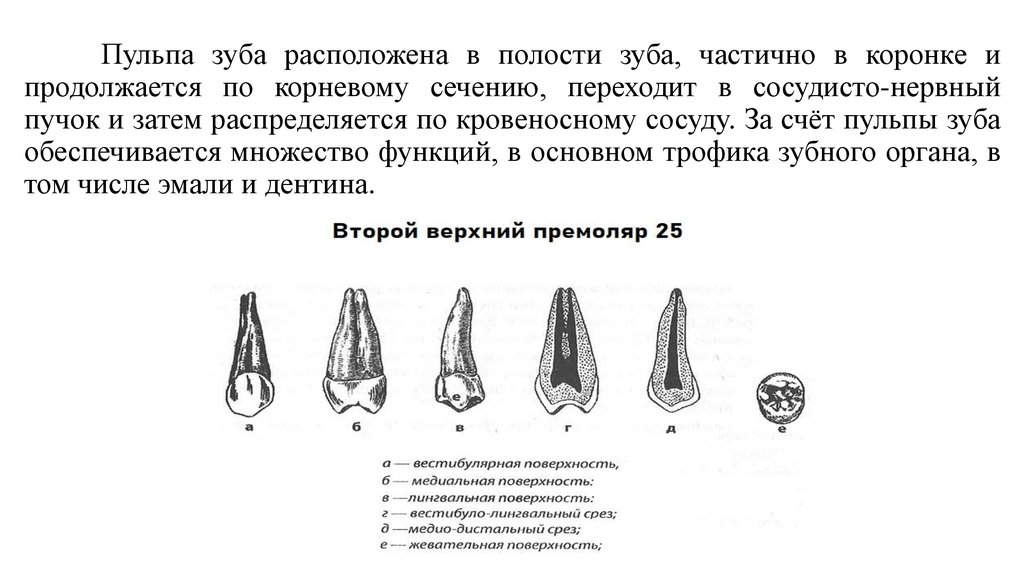

Пульпа зуба расположена в полости зуба, частично в коронке ипродолжается по корневому сечению, переходит в сосудисто-нервный

пучок и затем распределяется по кровеносному сосуду. За счёт пульпы зуба

обеспечивается множество функций, в основном трофика зубного органа, в

том числе эмали и дентина.

20.

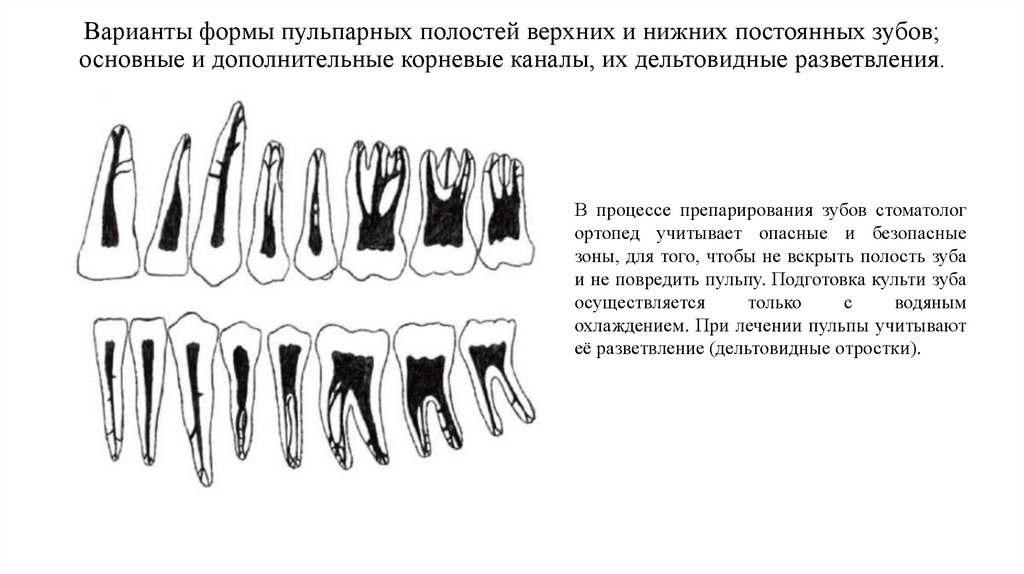

Варианты формы пульпарных полостей верхних и нижних постоянных зубов;основные и дополнительные корневые каналы, их дельтовидные разветвления.

В процессе препарирования зубов стоматолог

ортопед учитывает опасные и безопасные

зоны, для того, чтобы не вскрыть полость зуба

и не повредить пульпу. Подготовка культи зуба

осуществляется

только

с

водяным

охлаждением. При лечении пульпы учитывают

её разветвление (дельтовидные отростки).

21.

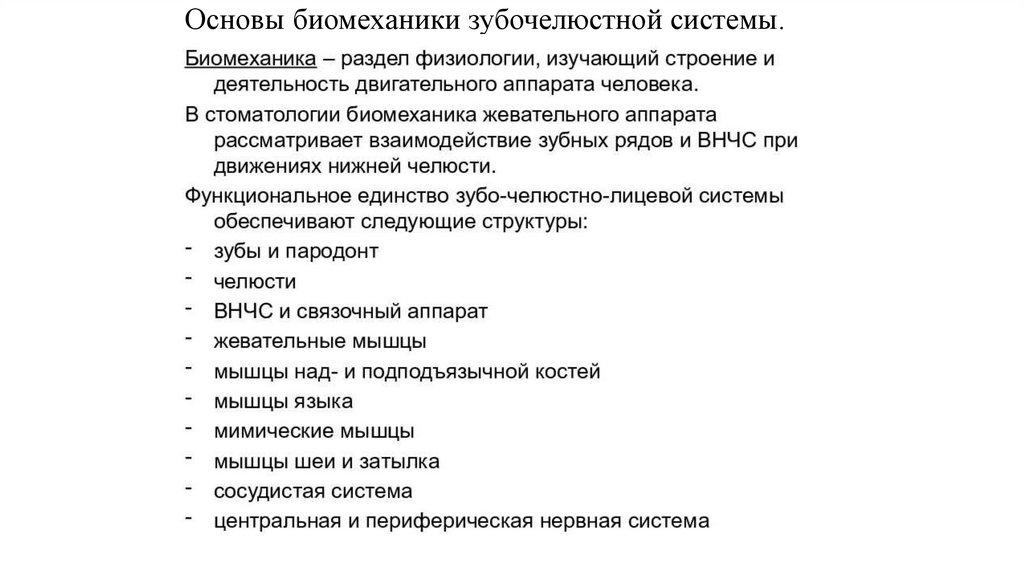

Основы биомеханики зубочелюстной системы.22.

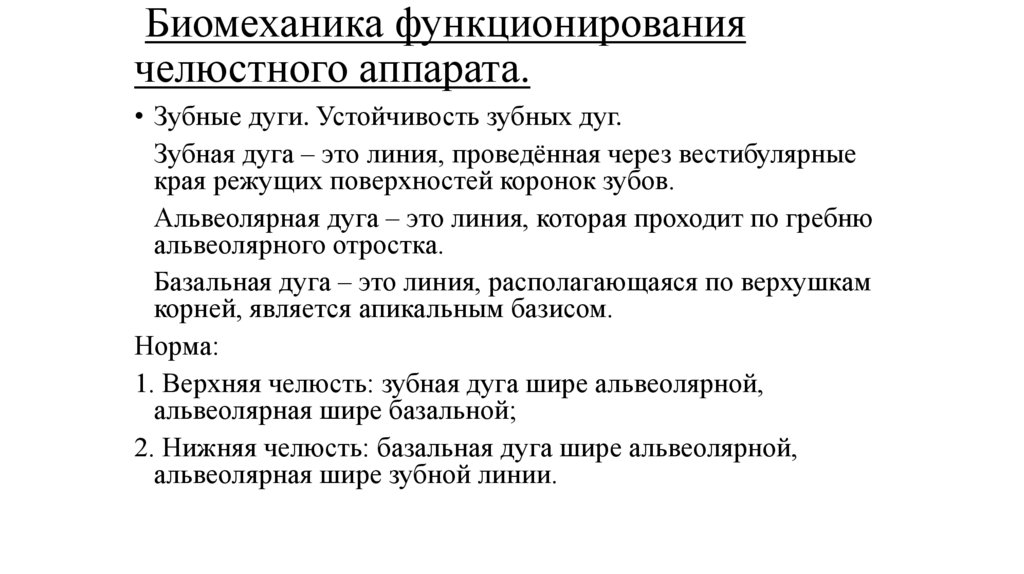

Биомеханика функционированиячелюстного аппарата.

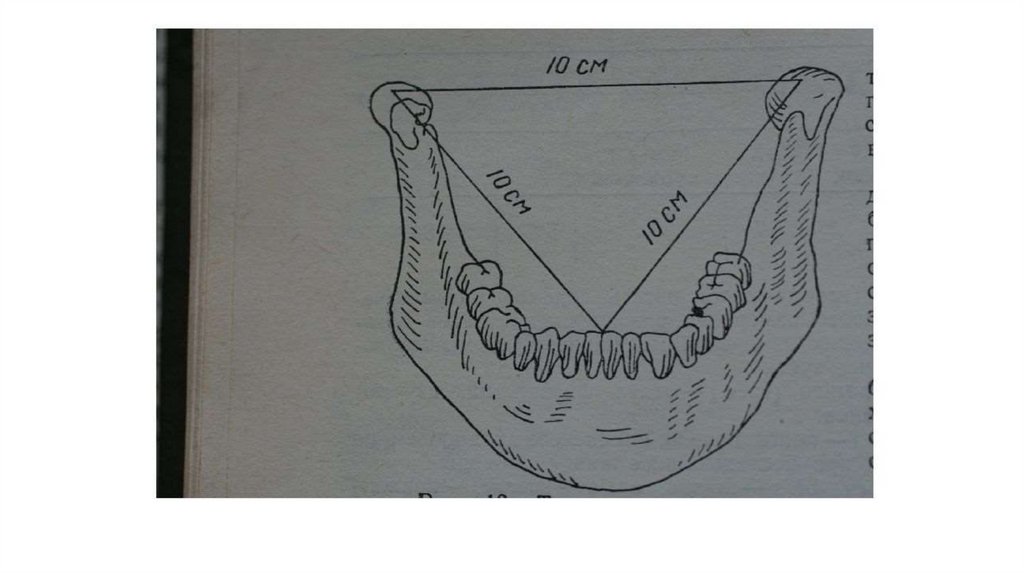

• Зубные дуги. Устойчивость зубных дуг.

Зубная дуга – это линия, проведённая через вестибулярные

края режущих поверхностей коронок зубов.

Альвеолярная дуга – это линия, которая проходит по гребню

альвеолярного отростка.

Базальная дуга – это линия, располагающаяся по верхушкам

корней, является апикальным базисом.

Норма:

1. Верхняя челюсть: зубная дуга шире альвеолярной,

альвеолярная шире базальной;

2. Нижняя челюсть: базальная дуга шире альвеолярной,

альвеолярная шире зубной линии.

23.

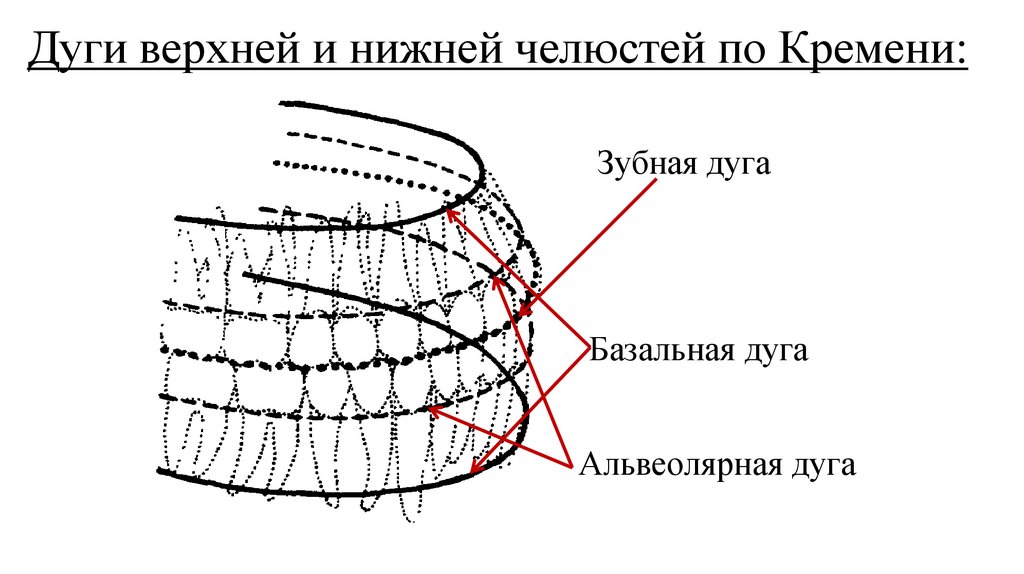

Дуги верхней и нижней челюстей по Кремени:Зубная дуга

Базальная дуга

Альвеолярная дуга

24.

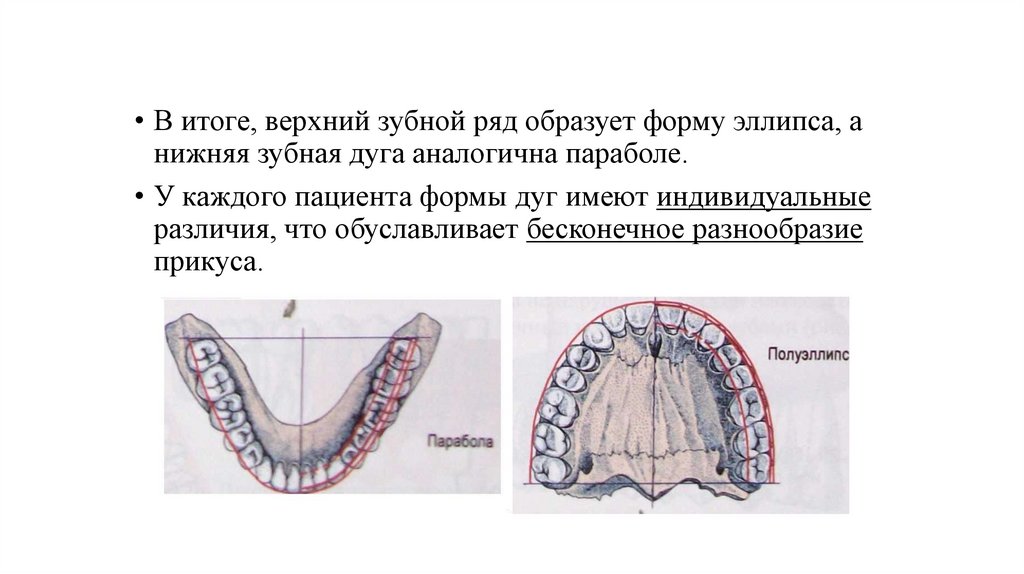

• В итоге, верхний зубной ряд образует форму эллипса, анижняя зубная дуга аналогична параболе.

• У каждого пациента формы дуг имеют индивидуальные

различия, что обуславливает бесконечное разнообразие

прикуса.

25.

Верхние и нижние зубные дуги имеютвестибулярную, оральную и жевательную поверхности.

В передней части зубной дуги, у центральных

резцов, расположены выпуклые вперёд режущие края,

которые образуют жевательный край, оканчивающийся

на месте крутого изгиба зубной дуги формой коронки

клыка. Дистальный жевательный край которого

расширяется и переходит в жевательную поверхность.

26.

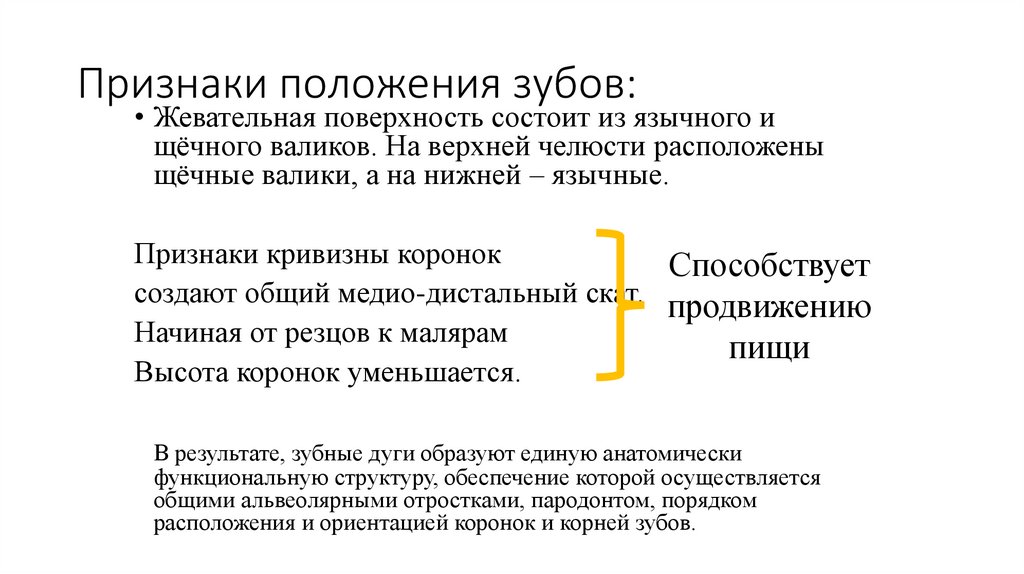

Признаки положения зубов:• Жевательная поверхность состоит из язычного и

щёчного валиков. На верхней челюсти расположены

щёчные валики, а на нижней – язычные.

Признаки кривизны коронок

Способствует

создают общий медио-дистальный скат. продвижению

Начиная от резцов к малярам

пищи

Высота коронок уменьшается.

В результате, зубные дуги образуют единую анатомически

функциональную структуру, обеспечение которой осуществляется

общими альвеолярными отростками, пародонтом, порядком

расположения и ориентацией коронок и корней зубов.

27.

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЗУБНЫХ РЯДОВОККЛЮЗИЯ

Сагиттальная

Трансверзальная

28.

Трансверзальная окклюзионнаякривая:

Трансверзальная окклюзионная

кривая (линия Уилсона) – это путь

проходящий

через

окклюзионные

поверхности жевательной группы зубов

в поперечном направлении слева на

право.

29.

Сагиттальная окклюзионная кривая:Сагиттальная окклюзионная кривая

(линия Шпее) – это путь, который проходит

через вершины бугров нижней челюсти, при

условии того, что самая глубокая точка

расположена на первом моляре.

30.

Ключ окклюзии:Под

определением

ключа

окклюзии

понимают

процесс

соприкосновения дистальной поверхности

заднего щечного бугра верхнего первого

моляра с мезиальной плоскостью мезиобуккального бугра нижнего второго

моляра.

31.

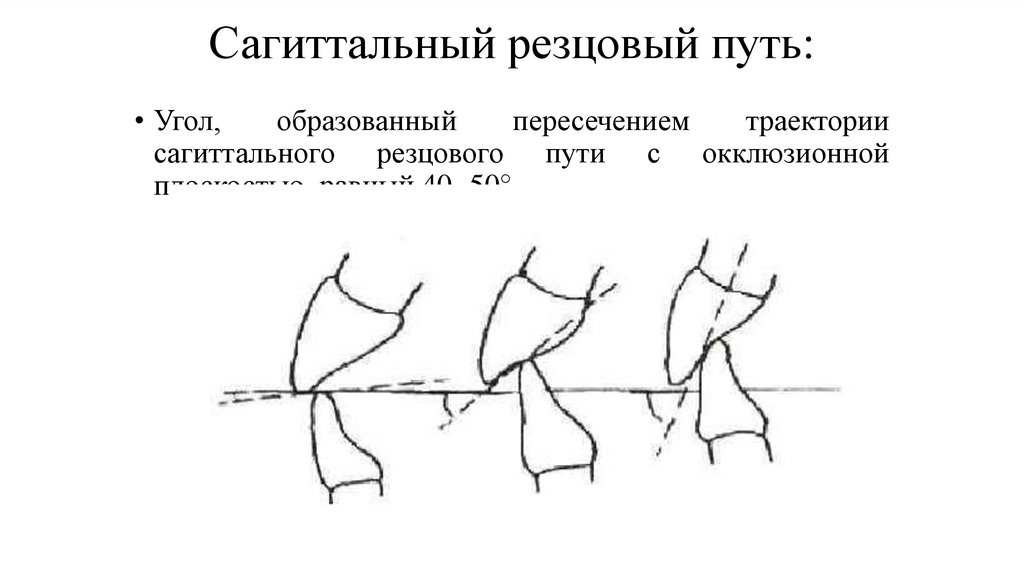

Сагиттальный резцовый путь:• Угол,

образованный

пересечением

траектории

сагиттального резцового пути с окклюзионной

плоскостью, равный 40 -50°

32.

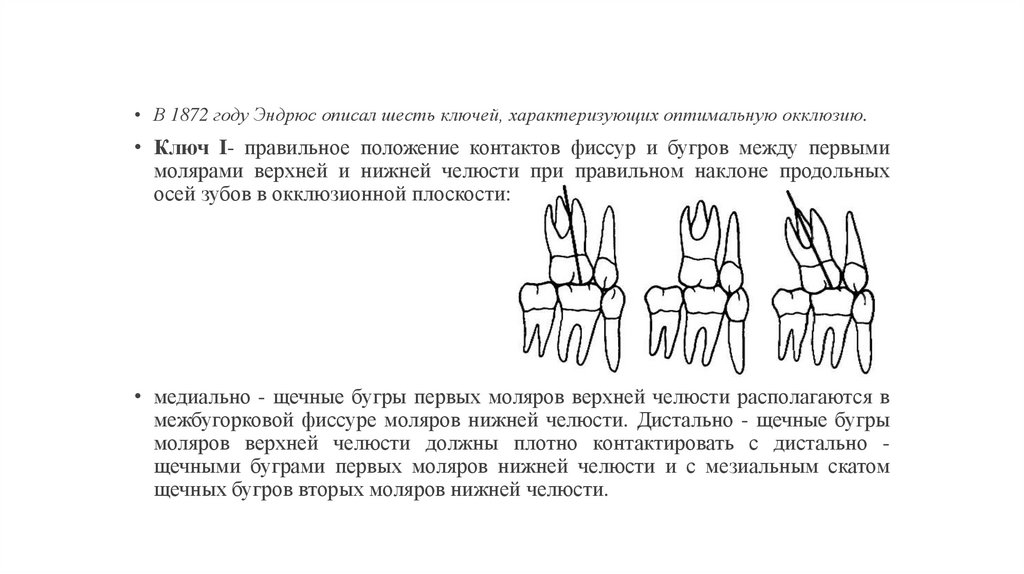

• В 1872 году Эндрюс описал шесть ключей, характеризующих оптимальную окклюзию.• Ключ I- правильное положение контактов фиссур и бугров между первыми

молярами верхней и нижней челюсти при правильном наклоне продольных

осей зубов в окклюзионной плоскости:

• медиально - щечные бугры первых моляров верхней челюсти располагаются в

межбугорковой фиссуре моляров нижней челюсти. Дистально - щечные бугры

моляров верхней челюсти должны плотно контактировать с дистально щечными буграми первых моляров нижней челюсти и с мезиальным скатом

щечных бугров вторых моляров нижней челюсти.

33.

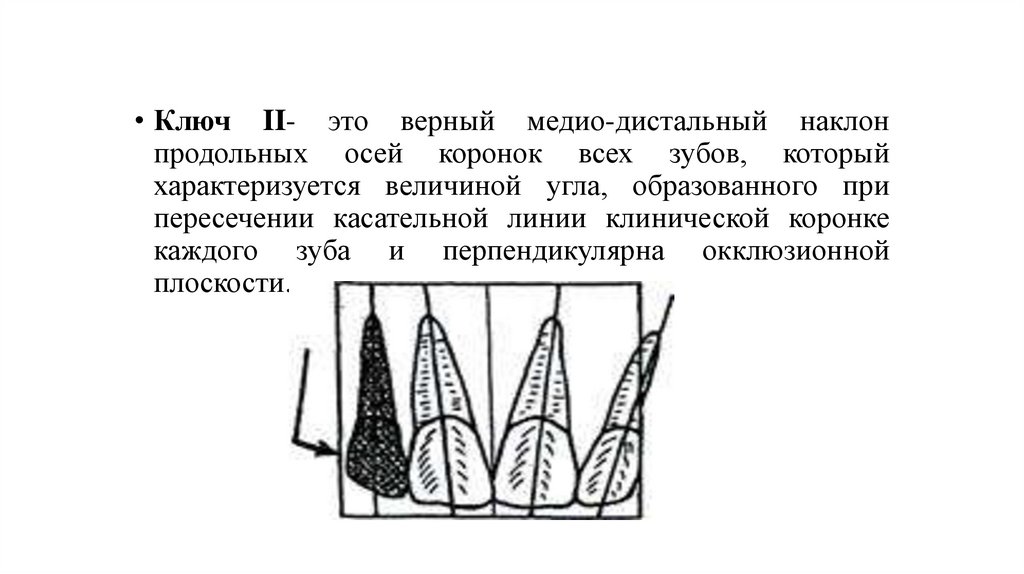

• Ключ II- это верный медио-дистальный наклонпродольных осей коронок всех зубов, который

характеризуется величиной угла, образованного при

пересечении касательной линии клинической коронке

каждого зуба и перпендикулярна окклюзионной

плоскости.

34.

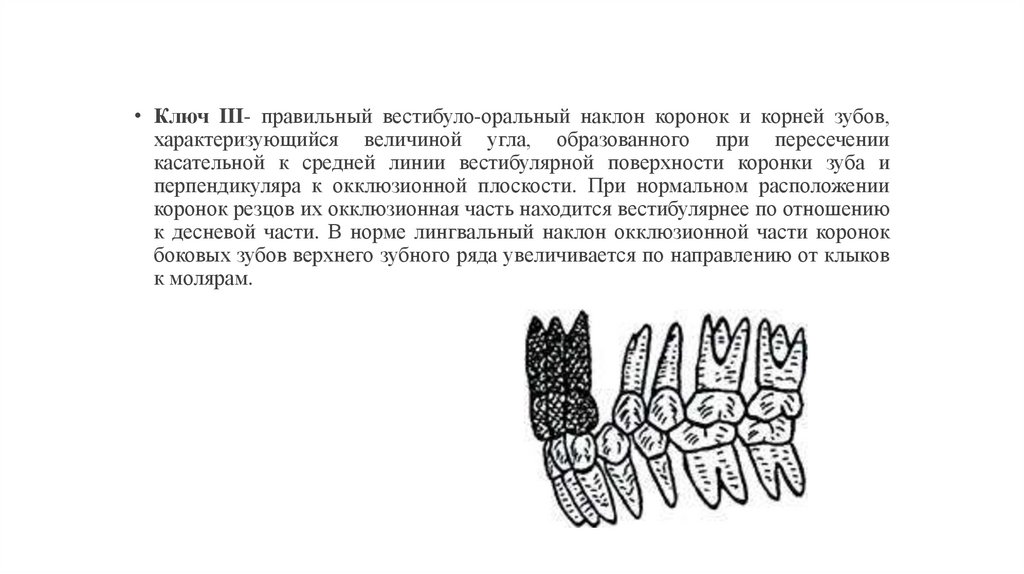

• Ключ III- правильный вестибуло-оральный наклон коронок и корней зубов,характеризующийся величиной угла, образованного при пересечении

касательной к средней линии вестибулярной поверхности коронки зуба и

перпендикуляра к окклюзионной плоскости. При нормальном расположении

коронок резцов их окклюзионная часть находится вестибулярнее по отношению

к десневой части. В норме лингвальный наклон окклюзионной части коронок

боковых зубов верхнего зубного ряда увеличивается по направлению от клыков

к молярам.

35.

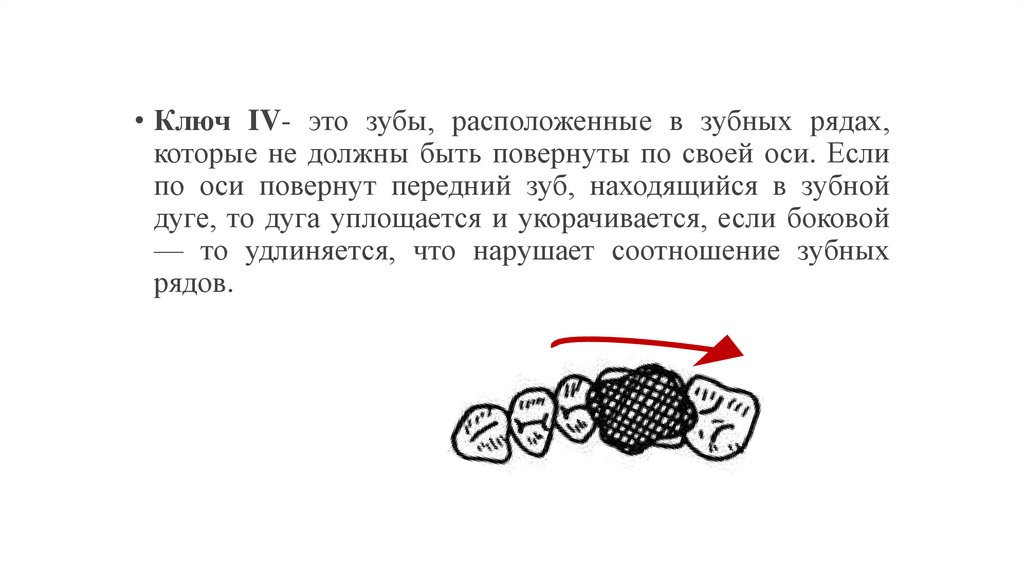

• Ключ IV- это зубы, расположенные в зубных рядах,которые не должны быть повернуты по своей оси. Если

по оси повернут передний зуб, находящийся в зубной

дуге, то дуга уплощается и укорачивается, если боковой

— то удлиняется, что нарушает соотношение зубных

рядов.

36.

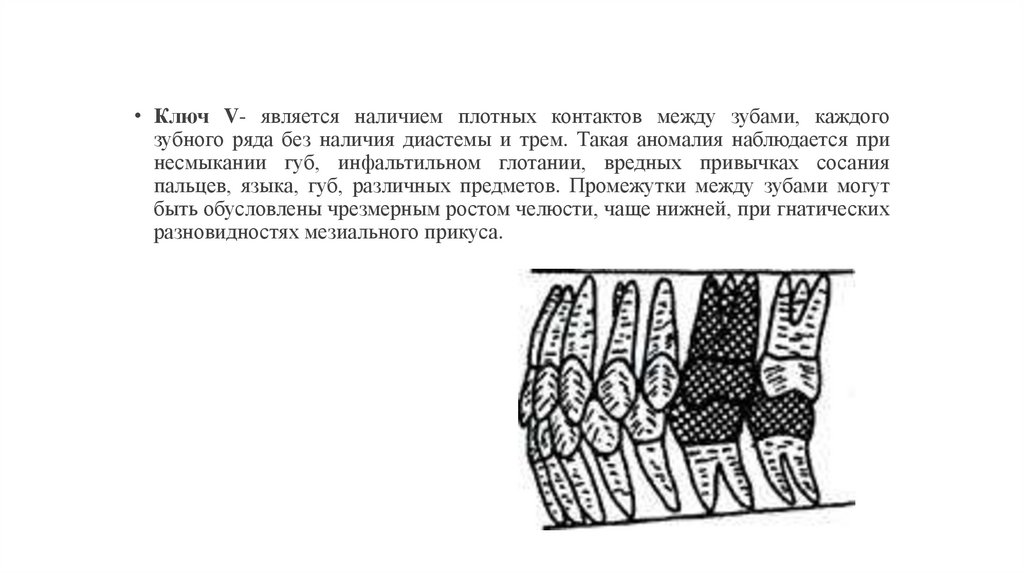

• Ключ V- является наличием плотных контактов между зубами, каждогозубного ряда без наличия диастемы и трем. Такая аномалия наблюдается при

несмыкании губ, инфальтильном глотании, вредных привычках сосания

пальцев, языка, губ, различных предметов. Промежутки между зубами могут

быть обусловлены чрезмерным ростом челюсти, чаще нижней, при гнатических

разновидностях мезиального прикуса.

37.

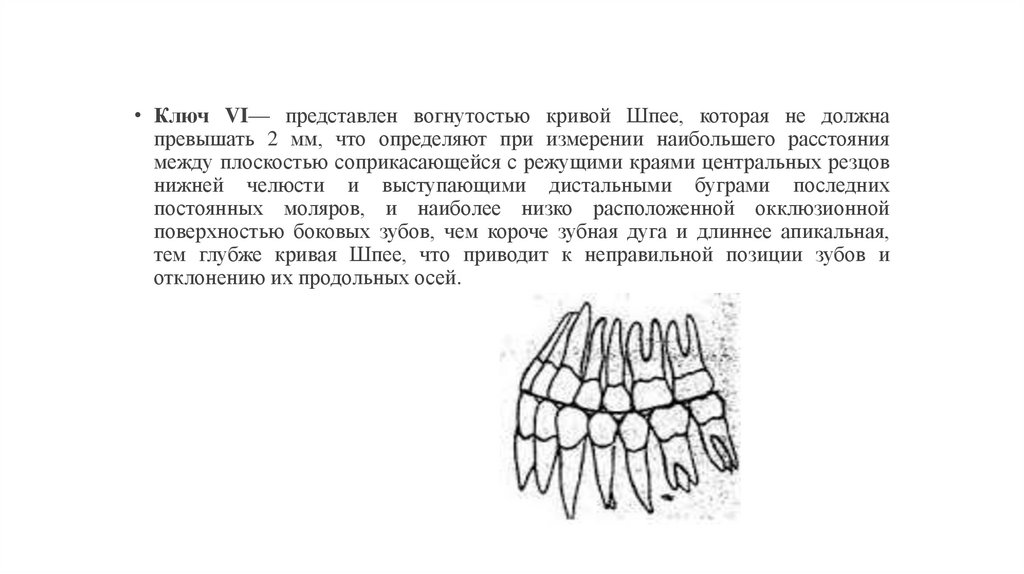

• Ключ VI— представлен вогнутостью кривой Шпее, которая не должнапревышать 2 мм, что определяют при измерении наибольшего расстояния

между плоскостью соприкасающейся с режущими краями центральных резцов

нижней челюсти и выступающими дистальными буграми последних

постоянных моляров, и наиболее низко расположенной окклюзионной

поверхностью боковых зубов, чем короче зубная дуга и длиннее апикальная,

тем глубже кривая Шпее, что приводит к неправильной позиции зубов и

отклонению их продольных осей.

38.

Сравнительная характеристика овидах прикуса:

39.

40.

41.

42.

43.

44.

• Положение зубов• Факторы устойчивости зубных рядов

• Анатомия

• Угол Гизи (всё о Гизи)

• Треугольник Бонвиля

• Артикуляция

• Окклюзия

• Виды окклюзии

• Прикус и его виды

• Патология ВНЧС

• Деформация зубочелюстной системы

• Адаптационные мероприятия к съёмному протезированию

45.

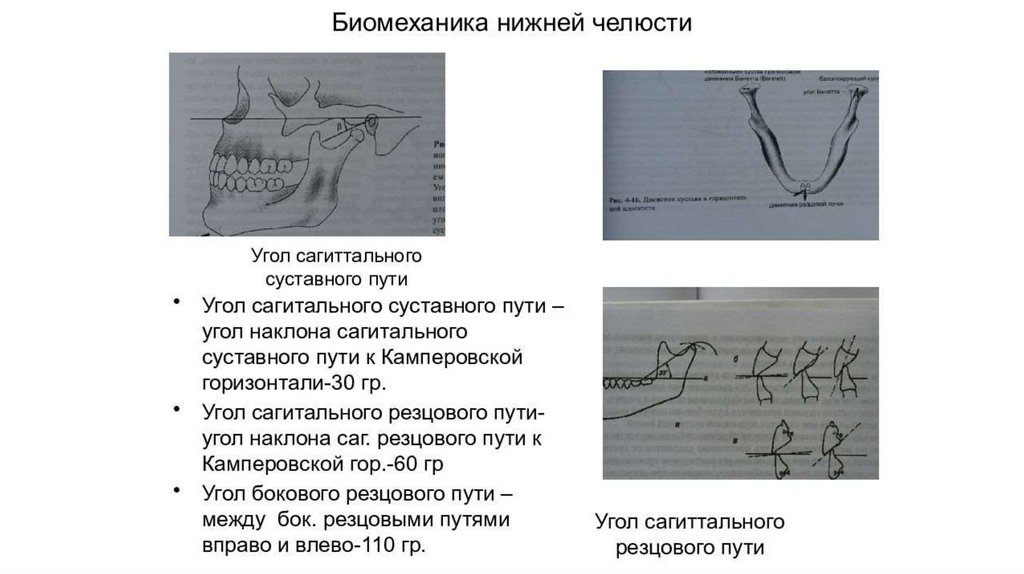

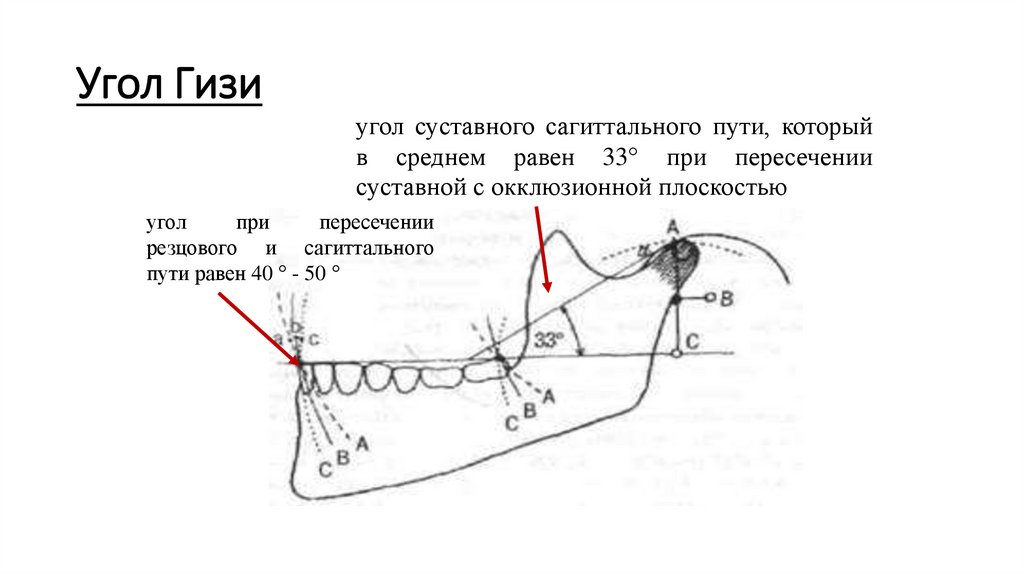

Угол Гизиугол суставного сагиттального пути, который

в среднем равен 33° при пересечении

суставной с окклюзионной плоскостью

угол

при

пересечении

резцового и сагиттального

пути равен 40 ° - 50 °

46.

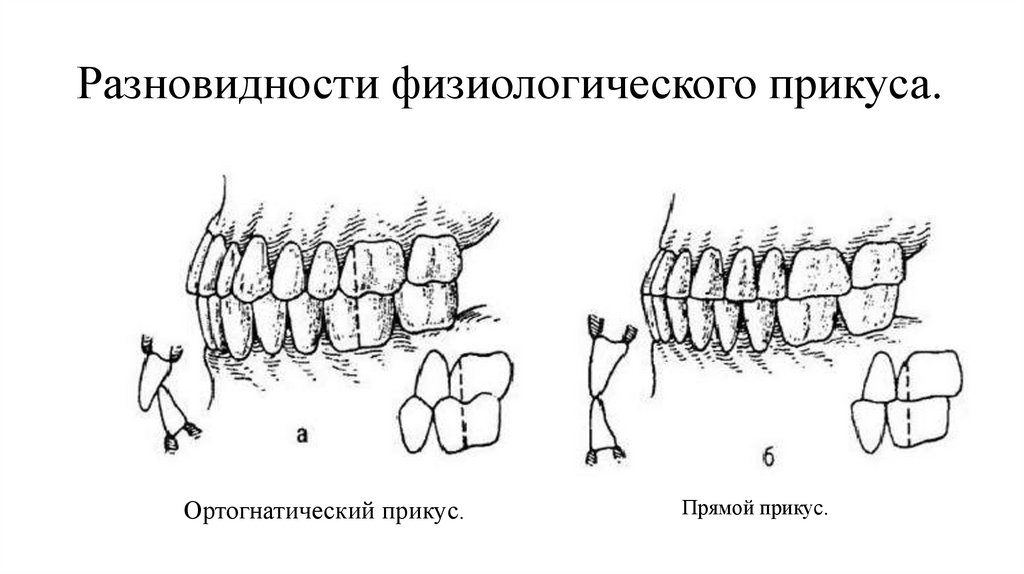

Разновидности физиологического прикуса.Ортогнатический прикус.

Прямой прикус.

47.

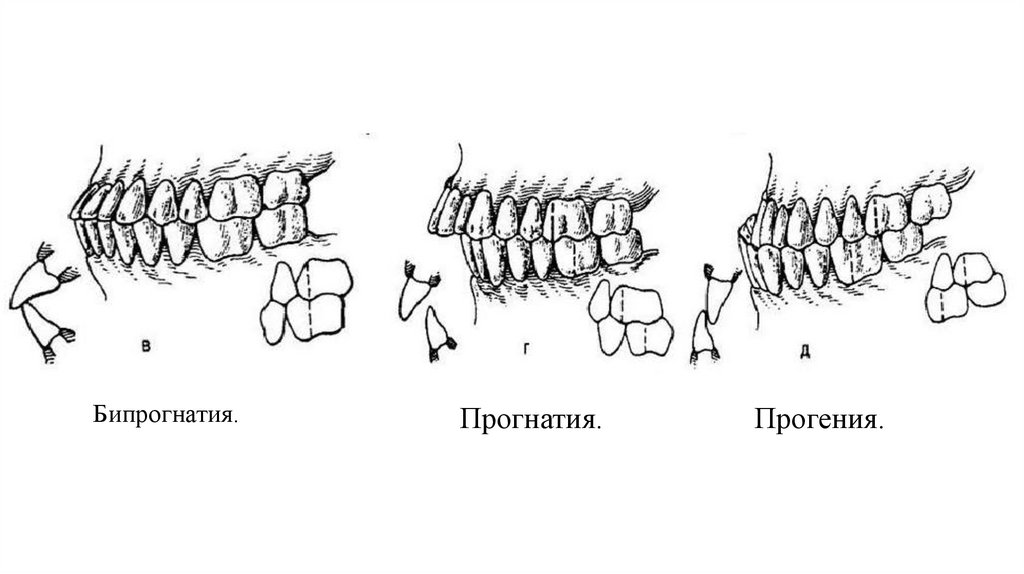

Бипрогнатия.Прогнатия.

Прогения.

48.

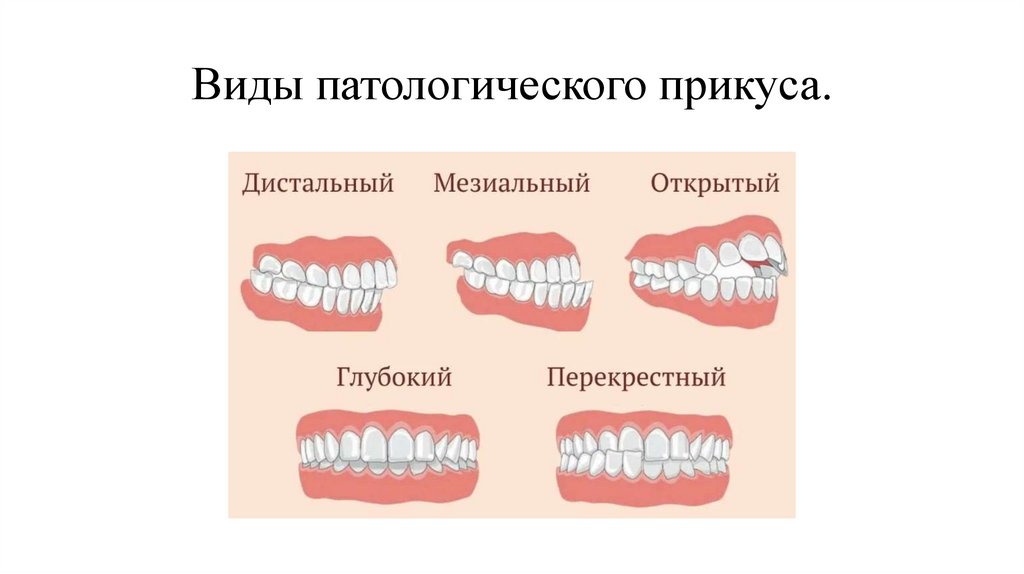

Виды патологического прикуса.49.

50.

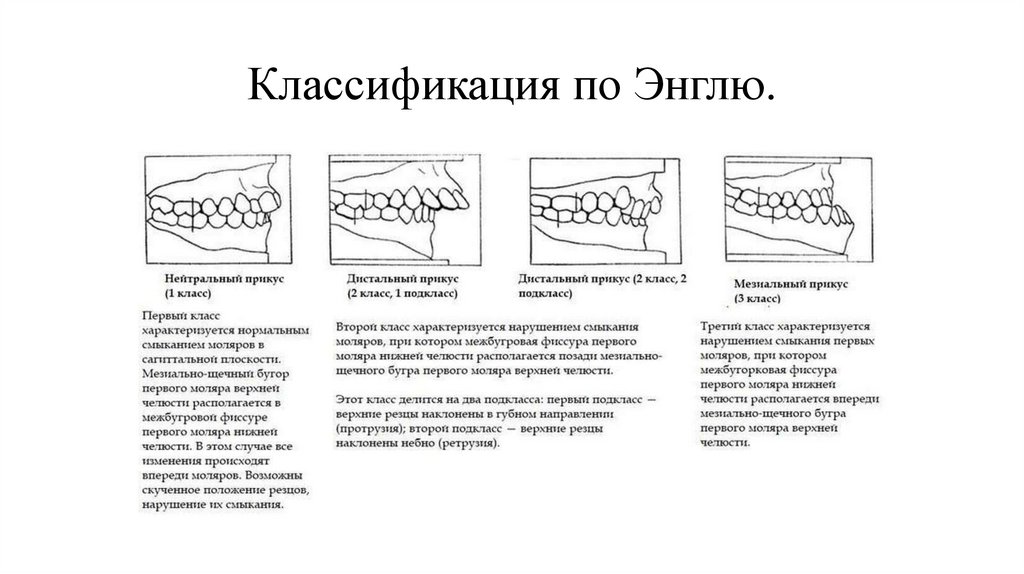

Классификация по Энглю.51.

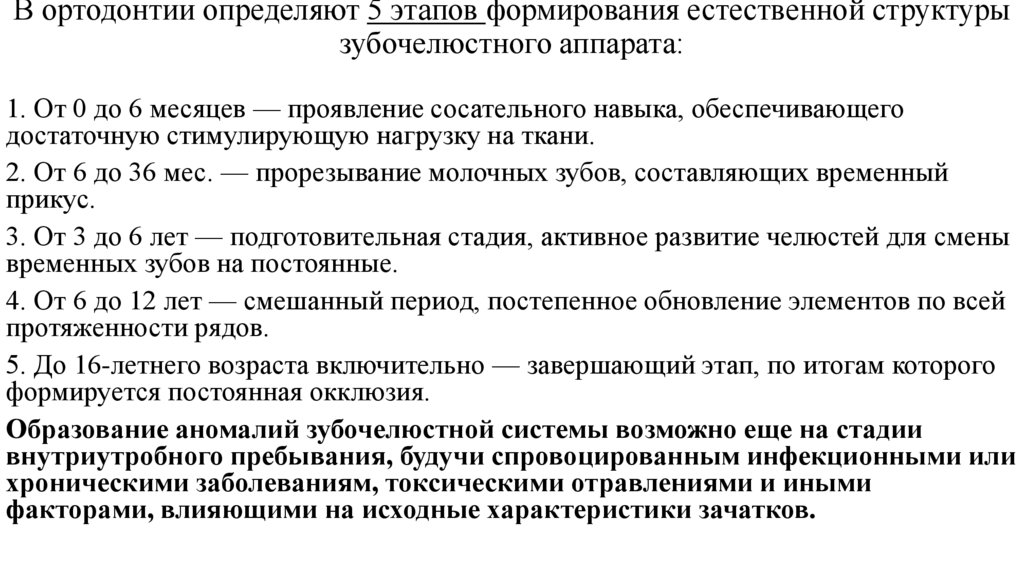

В ортодонтии определяют 5 этапов формирования естественной структурызубочелюстного аппарата:

1. От 0 до 6 месяцев — проявление сосательного навыка, обеспечивающего

достаточную стимулирующую нагрузку на ткани.

2. От 6 до 36 мес. — прорезывание молочных зубов, составляющих временный

прикус.

3. От 3 до 6 лет — подготовительная стадия, активное развитие челюстей для смены

временных зубов на постоянные.

4. От 6 до 12 лет — смешанный период, постепенное обновление элементов по всей

протяженности рядов.

5. До 16-летнего возраста включительно — завершающий этап, по итогам которого

формируется постоянная окклюзия.

Образование аномалий зубочелюстной системы возможно еще на стадии

внутриутробного пребывания, будучи спровоцированным инфекционными или

хроническими заболеваниям, токсическими отравлениями и иными

факторами, влияющими на исходные характеристики зачатков.

52.

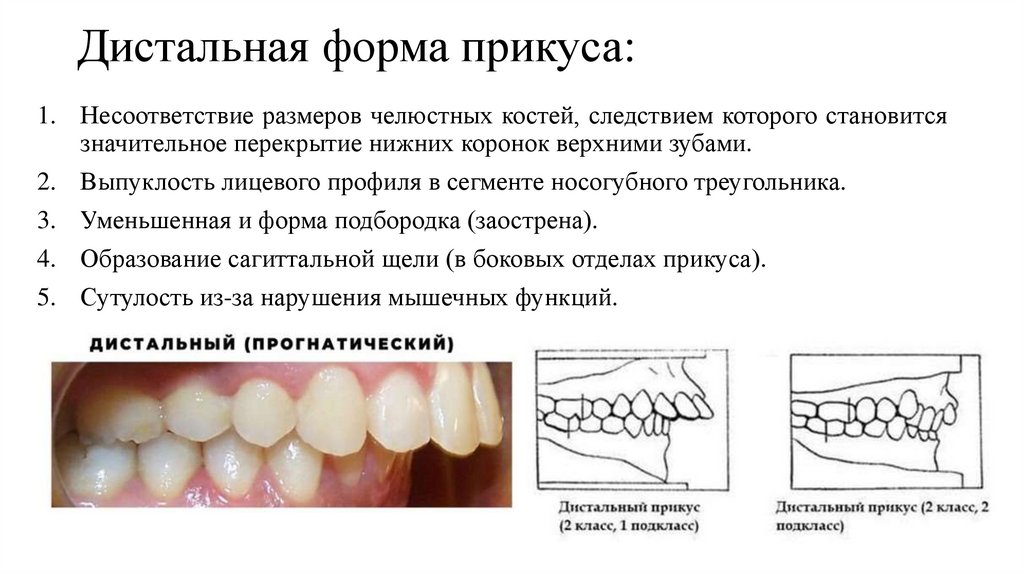

Дистальная форма прикуса:1. Несоответствие размеров челюстных костей, следствием которого становится

значительное перекрытие нижних коронок верхними зубами.

2. Выпуклость лицевого профиля в сегменте носогубного треугольника.

3. Уменьшенная и форма подбородка (заострена).

4. Образование сагиттальной щели (в боковых отделах прикуса).

5. Сутулость из-за нарушения мышечных функций.

53.

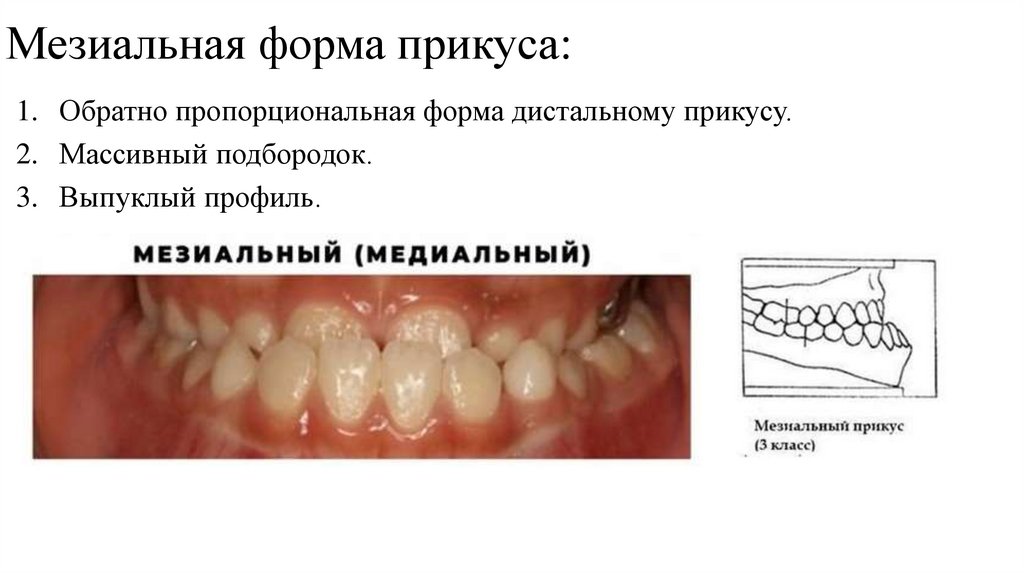

Мезиальная форма прикуса:1. Обратно пропорциональная форма дистальному прикусу.

2. Массивный подбородок.

3. Выпуклый профиль.

54.

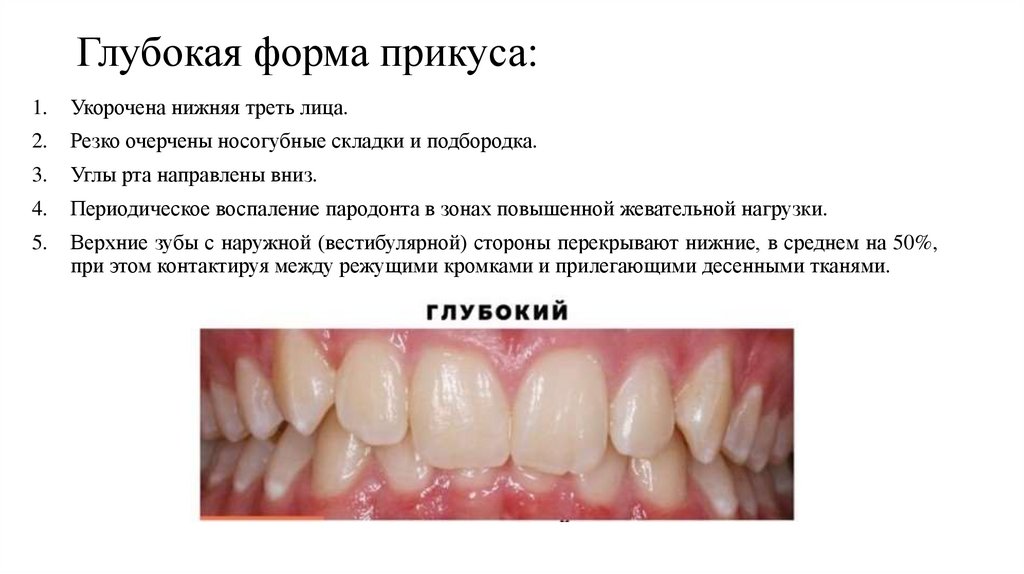

Глубокая форма прикуса:1.

Укорочена нижняя треть лица.

2.

Резко очерчены носогубные складки и подбородка.

3.

Углы рта направлены вниз.

4.

Периодическое воспаление пародонта в зонах повышенной жевательной нагрузки.

5.

Верхние зубы с наружной (вестибулярной) стороны перекрывают нижние, в среднем на 50%,

при этом контактируя между режущими кромками и прилегающими десенными тканями.

55.

Открытый прикус:1. В области отдельных сегментах диагностируется отсутствие окклюзионного

смыкания антагонистов.

2. Выделяют одно- и двустороннюю формы, для которых характерной

симптоматикой считается неестественная вытянутость лицевого контура,

постоянное разобщение или напряжение губ, а также речевые дефекты,

обуславливаемые невозможностью корректной постановки языка при

произношении звуков.

56.

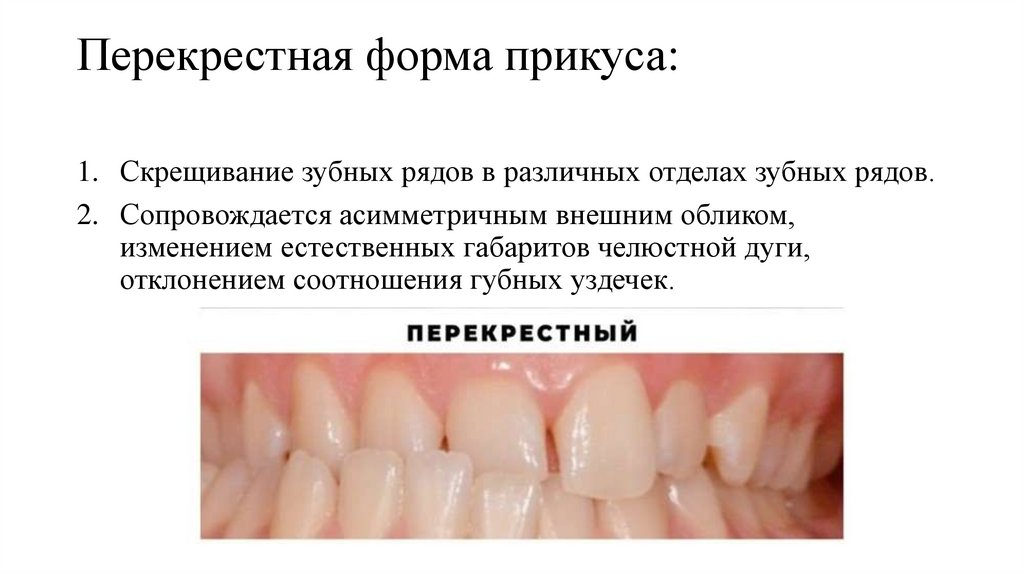

Перекрестная форма прикуса:1. Скрещивание зубных рядов в различных отделах зубных рядов.

2. Сопровождается асимметричным внешним обликом,

изменением естественных габаритов челюстной дуги,

отклонением соотношения губных уздечек.

57.

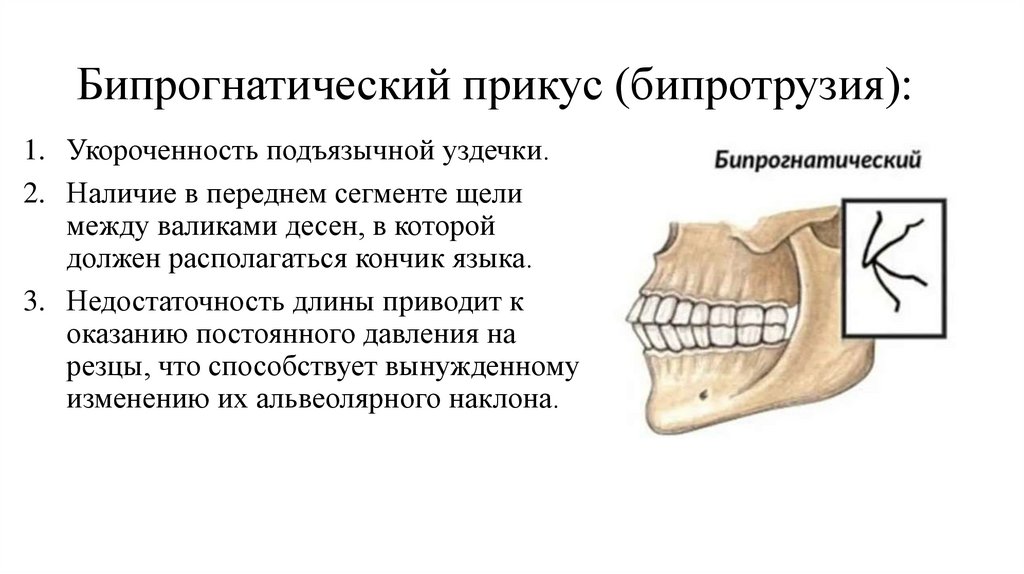

Бипрогнатический прикус (бипротрузия):1. Укороченность подъязычной уздечки.

2. Наличие в переднем сегменте щели

между валиками десен, в которой

должен располагаться кончик языка.

3. Недостаточность длины приводит к

оказанию постоянного давления на

резцы, что способствует вынужденному

изменению их альвеолярного наклона.

58.

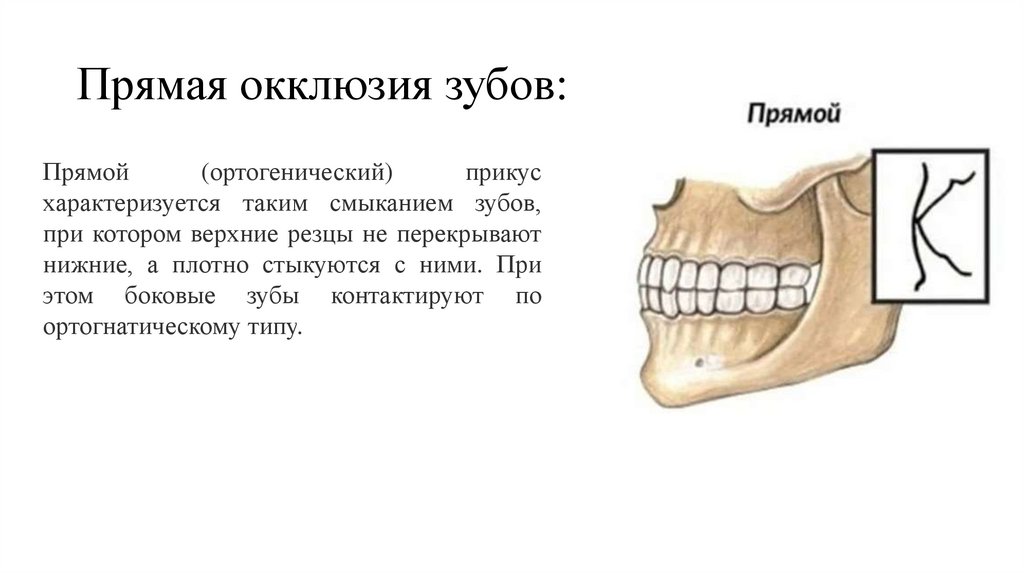

Прямая окклюзия зубов:Прямой

(ортогенический)

прикус

характеризуется таким смыканием зубов,

при котором верхние резцы не перекрывают

нижние, а плотно стыкуются с ними. При

этом боковые зубы контактируют по

ортогнатическому типу.

medicine

medicine