Similar presentations:

Защита от техногенных чрезвычайных опасностей

1.

Защита от техногенных чрезвычайных опасностейЧрезвычайные ситуации можно классифицировать по значительному числу признаков, по типам и видам событий, лежащих в

основе, по масштабу распространения, по сложности обстановки, тяжести последсвий.

Правительство РФ утвердило классификацию ЧС природного и техногенного характера. ЧС классифицируются в зависимости от

количества людей, пострадавших в этих ситуациях, размера материального ущерба, от границ зон распространения поражающих

факторов.

ЧС подразделяются на локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, федеральные и

трансграничные.

К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек либо материальный ущерб составляет не более 240

тыс.руб. и зона ЧС не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К муниципальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 50 человек либо материальный ущерб составляет 12

млн.руб. и зона ЧС не выходит за пределы одного поселения.

К региональной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 50 человек, но не более 500 человек либо материальный

ущерб составляет свыше 12 млн.руб., но не более 1,2 млрд.руб. и зона ЧС не выходит за пределы одного субъекта РФ.

К федеральной относится ЧС, в результате которой пострадало свыше 500 человек либо материальный ущерб составляет свыше 1,2

млрд.руб.

В 1995 году Правительством РФ была утверждена Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС – РСЧС – для

защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера.

Основные задачи РСЧС: 1. разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения и

территорий от ЧС.

2. осуществление целевых и научно – технических программ, направленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости

функционирования организаций.

3. Подготовка населения к действиям в ЧС.

4. Прогнозирование и оценка последствий ЧС

5. Создание резервов для ликвидации ЧС

6. Ликвидация ЧС и осуществление гуманитарной помощи

7.Международное сотрудничество в области защиты населения и территорий от ЧС

2.

РСЧС объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органовместного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения

и территорий от ЧС.

Организационная структура системы имеет 5 уровней управления: федеральный, региональный,

территориальный, местный и объектовый.

К силам и средствам ликвидации ЧС относят:

- Войска гражданской обороны

- Поисково-спасательную службу МЧС России

- Военизированные и невоеннизированные противопожарные, аварийно–спасательные, аварийновосстановительные, восстановительные и аварийно-технические формирования федеральных органов

исполнительной власти

- Формирования и учреждения Всероссийской службы медицины катастроф

- Формирования ветеринарной службы и службы защиты растений

- Специально подготовленные силы и средства Вооруженных сил РФ, предназначенные для ликвидации ЧС.

- Восстановительные и пожарные поезда

- Аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы морского флота.

3.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС РСЧС, используются эшелонировано.В первом эшелоне принимают участие:

ведомственные аварийно-спасательные формирования (газо- и горноспасатели);

противопожарные подразделения;

подразделения медицинской скорой помощи;

подразделения постоянной готовности войск ГО;

дежурные подразделения поисково-спасательной службы МЧС России.

Срок их прибытия в район бедствия – не более 30 мин.

Основными задачами сил и средств этого эшелона являются: локализация ЧС, тушение пожаров, организация

радиационного и химического контроля, проведение поисково-спасательных работ оказание медицинской помощи

пострадавшим.

Если силы средства первого эшелона не способны справиться с задачей

по ликвидации ЧС, привлекаются силы и средства второго эшелона:

подразделения войск гражданской обороны;

подразделения поисково-спасательной службы МЧС России;

ведомственные и территориальные аварийно-спасательные формирования постоянной готовности;

специализированные подразделения экстренной медицинской помощи (противоожоговые и др.).

Срок их прибытия в район бедствия – не более трех часов.

Основными задачами сил и средств второго эшелона являются: проведение аварийно-спасательных и других

неотложных работ, радиационная и химическая разведка, локализация радиоактивных загрязнений, химических и

биологических заражений, жизнеобеспечение пострадавшего населения, оказание

специализированной медицинской помощи.

4.

Если силы и средства второго эшелона также не способны справиться с ликвидацией возникшей ЧС, то в третьемэшелоне принимают участие:

соединения и воинские части войск ГО;

подразделения поисково-спасательной службы МЧС России;

ведомственные и территориальные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные формирования;

соединения и воинские части Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований;

специализированные подразделения строительно-монтажных организаций и др.

Срок их прибытия в район бедствия – от трех часов до нескольких суток.

Основными задачами сил и средств третьего эшелона являются: радиационный и химический контроль, проведение

аварийно-спасательных и других неотложных работ, восстановление первичного жизнеобеспечения в районах

бедствия (подача воды, электроэнергии, тепла, восстановление транспортных коммуникаций, обеспечение питанием и

т.п.).

Информационное обеспечение РСЧС осуществляется информационно-управляющей системой, в состав которой

входят:

центр управления в кризисных ситуациях МЧС России;

информационные центры федеральных органов исполнительной власти;

региональные информационно-управляющие центры;

информационно-управляющие центры органов управления по делам ГО и ЧС субъектов РФ;

абонентские пункты городских и районных органов управления по делам ГО и ЧС;

информационные центры организаций;

средства связи и передачи данных.

5.

В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС решением соответствующих органовисполнительной власти устанавливается один из режимов функционирования РСЧС:

- Режим повседневной деятельности – при нормальной обстановке. Осуществление наблюдения и контроля за

состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах, повышение

безопасности жизнедеятельности населения, поддержание готовности органов управления, сил и средств к

действиям в ЧС, организация обучения населения и др.

- Режим повышенной готовности – при ухудшении обстановки, при получении прогноза о возможности

возникновения ЧС. Выявление причин ухудшения обстановки и выработка предложений по ее нормализации,

усиление службы наблюдения и контроля за обстановкой, прогноз вероятного времени возникновения ЧС и ее

масштабов, принятие мер по защите населения, природной среды.

- Режим ЧС – при возникновении и во время ликвидации ЧС. Организация защиты населения, выдвижение

оперативных групп в район ЧС, определение зоны ЧС, первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего

населения.

Заблаговременно разрабатывается План действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время. План

определяет: объем, сроки, организацию и порядок выполнения мероприятий по предупреждению ЧС или снижению

размеров ущерба и потерь от ЧС.

6.

Источником ЧС техногенного происхождения являются аварии на промышленных объектах. Федеральный законвводит понятие Опасного производственного объекта.

К них относятся объекты, на которых осуществляется использование:

-Токсичных веществ с уровнем средней смертельной концентрации в воздухе менее 0,5мг/л

-Оборудования, работающего с высоким избыточным давлением

-Взрывчатых и горючих веществ

-Веществ, образующих с воздухом взрывоопасные смеси

-Оборудования, работающего при больших температурах и др.

На таких предприятиях обязательно разработка Декларации промышленной безопасности. В документе отражены

характер и масштабы опасностей на промышленном объекте и выработанные мероприятия по обеспечению

промышленной безопасности и готовности к действиям в техногенных ЧС.

ЧС на промышленных объектах в своем развитии проходят 5 условных типовых фаз:

1 – накопление отклонений от нормального состояния или процесса;

2 – фаза инициирующего события или фаза «аварийной ситуации»;

3 – процесс ЧС;

4 – фаза действия остаточных и вторичных поражающих факторов;

5 – фаза ликвидации последствий ЧС.

7.

Чрезвычайные опасностиВозникают неожиданно и обладают высокими уровнями воздействия на человека, промышленные объекты.

Основными техносферными источниками чрезвычайных опасностей являются пожаро-, взрыво-, химически и

радиационно опасные производственные объекты.

Радиационные аварии

Потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью оборудования,

неправильными действиями персонала, стихийными явлениями или иными причинами, которые могли

привести к облучению людей выше установленных норм или радиационному загрязнению окружающей

среды.

Наибольшую опасность представляют предприятия ядерного топливного цикла:

- Атомные станции,

- Предприятия, осуществляющие добычу сырья для последующего изготовления ядерного топлива, его

переработку, транспортировку и т.д

- Атомный военный и гражданский флоты;

- Системы ядерного оружия, заводы по их производству, склады, могильники отработанного ядерного топлива.

Особое место занимают атомные станции. Концентрации чрезвычайно высоки. Основным элементом является

ядерный реактор. Их классифицируют по различным признакам: физическим, конструктивным, по составу и

размещению ядерного горючего, по типу замедлителя нейтронов и горючего, по назначению и так далее.

Принципиальные схемы устройства большинства реакторов во многом одинаковы. Любой реактор состоит из

активной зоны, систем защиты и управления мощностью и ряда вспомогательных систем.

8.

По назначению принято различать:- Для исследовательских целей,

- для производства искусственных изотопов,

- для производства электрической и тепловой энергии;

- для металлургии и химической технологии;

- для транспортных систем;

- для медицинских и технологических целей.

Основными причинами радиационных аварий по статистическим данным являются:

- ошибки в проектах, дефекты 31%,

- износ оборудования 26%,

- ошибки оператора 18%,

- ошибки в эксплуатации 15%.

9.

По данным МАГАТЭ за последние 20лет в 14 странах мира на АЭС имели

место 5 сильных аварии с уровнями 47 по шкале INES.

Установленная мощность всех АЭС в мире на конец июня 2023 г., по данным составляла 391 ГВт, или 437 ядерных

энергоблоков, которые закрывают примерно одну десятую часть потребностей человечества в электроэнергии.

Строятся блоки еще на 64 ГВт. Новые мощности появляются от ввода в эксплуатацию новых блоков или благодаря

модернизации существующих реакторов.

10.

Защита на радиационно опасных объектахРадиационные аварии вероятны на предприятиях ядерной энергетики, в медицине, при научных

исследованиях. Радиационные аварии – источники ЧС.

Классификация: - по техническим причинам (проектные и запроектные).

– по масштабам: незначительное происшествие, происшествие средней тяжести, серьезное происшествие,

максимальная проектная авария, авария с риском для окружающей среды, тяжелая авария, глобальная авария.

Различают фазы развития радиационной аварии: ранняя (до 10 суток, завершение формирования первичного

следа радиоактивного облака, наибольшее воздействие); промежуточная (до 1 года, наличие строгих

ограничений жизнедеятельности населения в зоне и системой контроля радиационной обстановки); поздняя

(до снятия всех ограничений, восстановление обычной системы жизнедеятельности и контроля радиационной

обстановки).

При аварии, повлекшей за собой радиоактивное загрязнение обширной территории устанавливается зона

радиационной аварии (ЗРА). В этой зоне проводится мониторинг радиационной обстановки и

осуществляются мероприятия по снижению уровней облучения населения.

На разных стадиях аварии вмешательство регулируется зонированием загрязненных территорий, основанное

на величине годовой эффективной дозы, которая может быть получена жителями в отсутствии мер

радиационной защиты. На территории, где годовая эффективная доза не превышает 1 мЗв, производится

обычный контроль радиационного загрязнения объектов окружающей среды. Проживание и хозяйственная

деятельность на этой территории не ограничивается. При величине больше 1 мЗв территории подразделяются

на зоны. Значения тут еще зависят от стадии аварии

11.

На ранней и промежуточной стадии уровни вмешательства для временного отселения населениясоставляют:

30 мЗв в месяц для начала временного отселения и 10 мЗв в месяц для окончания.

На поздней стадии радиационной аварии загрязненные территории подразделяются на 4 зоны:

Зона отчуждения – это территория, в границах которой годовая эффективная доза более 50 мЗв. В этой

зоне постоянное проживание не допускается.

Зона отселения – от 20-50 мЗв. Въезд на указанную территорию для постоянного проживания не

разрешается.

Зона ограниченного проживания - от 5 до 20 мЗв. Добровольный въезд на указанную территорию для

постоянного проживания не ограничивается.

Зона радиационного контроля – от 1 до 5 мЗв.

При обнаружении локальных радиоактивных загрязнений характер и объем проводимых мероприятий

подразделяется на 2 уровня:

Уровень исследования – от 0,01 до 0,3 мЗв/год. Это такой уровень радиационного воздействия на

население, при достижении которого требуется выполнить исследование источника с целью оценки

величины годовой эффективной дозы и определение величины дозы, ожидаемой за 70 лет.

Уровень вмешательства – более 0,3 мЗв/год. Это такой уровень радиационного воздействия, при

превышении которого требуется проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения

населения.

12.

Зонирование территорий АЭС: При нормальной функционировании объекта проводится определениепостоянных зон, что позволяет осуществить заблаговременную подготовку населения, сил и средств к

действиям на случай запроектной аварии. Общая зона безопасности вокруг АЭС состоит из 3 зон, в отсчет

зон ведется от очага выброса РВ.

Зона №1 – зона общей упреждающей эвакуации населения: данная зона выделяется при реализации

начальной фазы аварии, которая может возникнуть, особенно на реакторах первого поколения, либо при

большой вероятности наступления аварии. Это круг радиусом в зависимости от типа и мощности

реактора. От 7 до 15 км.

Зона №2 – зона общей экстренной эвакуации населения. Круг радиусом 30 км для всех типов реакторов.

Зона №3 – зона планирования различных мер защиты населения. Круг радиусом более 30 км. Радиус зоны

определяется по данным прогноза и уточняется по материалам разведки. Критерий – допустимая годовая

эффективная доза облучения людей.

Меры защиты населения: На всех стадиях аварии задача решается методом выявления и оценки

фактической радиационной обстановки. Эвакуация населения проводится из тех районов и населенных

пунктов, где пребывание его может привести к облучению выше допустимых пределов.

13.

Химические аварииЭто чрезвычайные события, сопровождающиеся проливом или выбросом АХОВ, способных привести к

гибели или химическому заражению людей, природы. Только часть химических соединений, имеющих

способность легко переходить в аварийных ситуациях в основное поражающее состояние, может стать

причиной массовых поражений людей. Эти химические соединения и относят к химически опасным

веществам.

У каждого АХОВ есть данные по основных характеристикам. В зависимости от поражающего действия

на организм человека все АХОВ подразделяют на 6 групп:

- Вещества с преимущественным удушающим действием (хлор, треххлористый фосфор, хлориды серы

и др.)

- Вещества преимущественно общеядовитого действия (оксид углерода, синильная кислота, оксиды

азота, цианиды)

- Вещества удушающего и общеядовитого действия (сернистый ангидрид, сероводород)

- Нейротропные яды (сероуглерод, фосфорорганические соединения)

- Вещества удушающего и нейротропного действия (аммиак)

- Метаболические яды (оксид этилена, бромистый метил, метилхлорид).

14.

Химически опасными называются такие объекты экономики, на которых хранят, перерабатывают ииспользуют или транспортируют опасные химические вещества и при аварии на которых может

произойти гибель или химическое заражение людей, животных, растений, а также химическое

заражение окружающей природной среды. Химически опасных объектов в нашей стране более 3300.

Наиболее опасными регионами России являются Башкортостан, Воронежская, Волгоградская,

Саратовская, Нижегородская, Архангельская области, город Челябинск, Екатеринбург, Дзержинск,

Иркутск.

Все ХОО подразделяют на 4 класса опасности:

1. критический объект;

2. Чрезвычайно опасный объект;

3. Очень опасный объект;

4. Потенциально опасный объект.

ХОО могут быть источниками следующих воздействий: залповые выбросы АХОВ в атмосферу, сброс

АХОВ в водоемы, зоны задымления в сочетании с токсичными продуктами.

15.

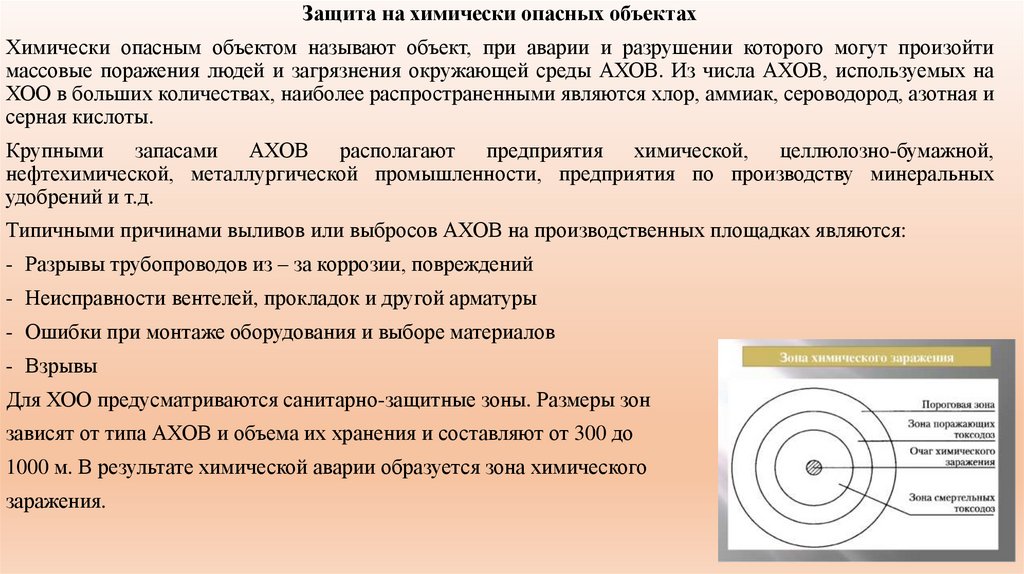

Защита на химически опасных объектахХимически опасным объектом называют объект, при аварии и разрушении которого могут произойти

массовые поражения людей и загрязнения окружающей среды АХОВ. Из числа АХОВ, используемых на

ХОО в больших количествах, наиболее распространенными являются хлор, аммиак, сероводород, азотная и

серная кислоты.

Крупными запасами АХОВ располагают предприятия химической, целлюлозно-бумажной,

нефтехимической, металлургической промышленности, предприятия по производству минеральных

удобрений и т.д.

Типичными причинами выливов или выбросов АХОВ на производственных площадках являются:

- Разрывы трубопроводов из – за коррозии, повреждений

- Неисправности вентелей, прокладок и другой арматуры

- Ошибки при монтаже оборудования и выборе материалов

- Взрывы

Для ХОО предусматриваются санитарно-защитные зоны. Размеры зон

зависят от типа АХОВ и объема их хранения и составляют от 300 до

1000 м. В результате химической аварии образуется зона химического

заражения.

16.

При проектировании ХОО необходимо:- Располагать объекты вне районов массовой жилой застройки, с подветренной стороны и с учетом

возможного воздействия на объект естественных опасностей.

- Снижать запасы АХОВ до минимально необходимых

- Принимать меры по недопущению распространения АХОВ при авариях за пределы санитарно-защитных

зон

- Обеспечить персонал и население, проживающее в опасной зоне, средствами коллективной защиты.

Необходимо постоянно вести контроль концентраций компонентов в атмосферном воздухе приборами и их

комплексами.

Индивидуальная защита: применение СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания).

17.

Защита от пожаров и взрывовЗащита на пожароопасных объектах

Пожар – неконтролируемое горение вне специального очага. Для реализации процесса горения необходимо наличие

горючего, окислителя и источника воспламенения. Все горючие вещества разделяют на твердые, жидкие и

газообразные. Пожарная опасность горючего вещества определяется его склонностью к возникновению и развитию

пожара, характеризуемую температурой вспышки и воспламенения вещества.

Процесс превращения горючих веществ в продукты сгорания, сопровождаемый интенсивным выделением теплоты и

света, называется горением. Три зоны: горения, теплового воздействия, задымления.

Пожары подразделяются: - по признаку изменения площади (распространяющиеся и нераспространяющиеся); условиям массо- и теплообмена с окружающей средой (внутренние и открытые пожары).

По масштабам и интенсивности пожары можно подразделить: на отдельный пожар, сплошной пожар, огневой шторм,

массовый пожар. Всегда нужно учитывать влияние 3 факторов: плотности застройки, степени огнестойкости здания и

скорость ветра.

Основные параметры пожаров: - пожарная нагрузка (характеризует энергетический потенциал сгораемых материалов,

приходящихся на единицу площади пола или участка земли); - массовая скорость выгорания;

- скорость распространения пожара; - температура пожара; - интенсивность выделения теплоты.

Основными рекомендуемыми профилактическими мероприятиями по защите от пожаров являются:

- Уменьшение пожарной нагрузки

- Использование огнепреграждающих и огнеупреждающих устройств

- Применение средств пожаротушения и пожарной техники

- Использование автоматических установок пожарной сигнализации.

18.

Пожаротушение: комплекс мероприятий, направленных на устранение пожара и создание условий, при которыхпродолжение горения будет невозможным.

В качестве средств пожаротушения применяют: воду, различные виды пен, инертные газовые разбавители,

гомогенные ингибиторы, гетерогенные ингибиторы.

У воды есть отрицательные свойства для использования тушения пожаров, поэтому применяют воду со

смачивателем, водяной пар, тонкораспыленную воду.

Огнетушители: пенные, газовые, порошковые, водные.

Защита на взрывоопасных объектах

Образуется ударная волна, которая способна нанести вред человеку, материальный ущерб и стать источником ЧС.

Источником энергии при взрыве могут быть как химические, так и физические процессы.

Наиболее распространенными конденсированными взрывчатыми веществами являются тротил, гексоген, дымный

порох, пироксилин, октоген и другие. Скорость детонации находится в пределах от 1,5 до 8 км/с, а давление в

эпицентре взрыва достигает 20-38 ГПа.

На практике чаще других встречаются свободные воздушные взрывы (на значительной высоте от земной

поверхности, когда нет отражения от земли), наземные (приземные) взрывы (ударная волна усиливается за счет

отражения), взрывы внутри помещений (нагрузка воздействует на объект изнутри), а также взрывы больших облаков

газовоздушных смесей.

Защита от взрывов: людей – защитные сооружения, предназначенные для хранения и использования ВВ

(взрывоопасные вещества) в технологических целях.

Взрывозащита систем повышенного давления обеспечивается: организационно-техническими мероприятиями,

разработкой инструктивных материалов, регламентов, норм и правил ведения технологических процессов,

организацией обучения и инструктажа обслуживающего персонала, осуществлением контроля и надзора за

соблюдением норм технологического режима, правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности и т.п.

19.

Защита от терроризма- захват, повреждение или уничтожение объекта экономики, транспортного средства

- Организация взрыва или поджога или применение радиоактивных, биологических и химических

отравляющих веществ

- Причинение вреда жизни, здоровью или имуществу людей путем создания условий для аварий

техногенного характера.

Различают:

Ядерный терроризм – источник преступления объекты атомной промышленности, АЭС, пункты захоронения

радиоактивных отходов

Химический терроризм – используются промышленные и бытовые токсические вещества

Биологический терроризм – наиболее опасный вид, обнаружить факт применения опасных биологических

веществ можно только после начала заболевания, на что уходят дни или недели.

Технический терроризм – повреждение объектов экономики, транспортных средств, гидротехнических

сооружений и т.п.

Информационный терроризм.

Комплекс мероприятий, направленных на противодействие терроризму: - правовые, - информационные,

- технические, - организационные.

Проведение регулярных осмотров территорий и помещений объектов с целью своевременного обнаружения

посторонних пожаро- и взрывоопасных предметов.

life safety

life safety