Similar presentations:

Морской флот Русскояпонской войны

1.

Красным выделено то, что нужно убрать или исправить. Зеленым то, чтоизменено.

Тема:Морской флот Русскояпонской войны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Забайкальский институт железнодорожного транспорта филиал Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования

«Иркутский государственный университет путей сообщения»

Читинский техникум железнодорожного транспорта

(ЧТЖТ ЗабИЖТ ИрГУПС)

Отделение «общеобразовательных дисциплин»

ЦМК «Общеобразовательные учебные предметы»

КОНСУЛЬТАНТ

по нормоконтролю

преподаватель Чулкова М. В.

Руководитель: Соколов Е.А.

Выполнила презентацию студентка

гр. Д9-23-5,6: Уварова С.А.

2.

Содержание1 Судьба 1-ой Тихоокеанской эскадры

1.1 Последний парад «Варяга»

2 Броненосец «Бородино»

2.1 Участие в бою

2.3 Герой Цусимы – Семён Семёнович Ющин

Заключение

Список используемых источников

3.

ВведениеИстория отечественного флота – это яркая страница в славной истории нашей Родины. Россия, будучи одной из крупнейших государств планеты, всегда обладала богатыми

водными ресурсами. Из века в век расширяя свои границы, наша страна получала всё новые и новые выходы к морям и океанам, став мировой морской державой.

Морские дороги исстари играли важную роль в торговле и экономическом росте и благополучии, в налаживании культурных связей между разными народами. Торговый

флот помогал перевозить огромные грузы, непосильные другим видам транспорта. Море нередко становилось ареной сражений за независимость, место горьких поражений

и славных побед нашего военного флота. Навеки вписаны в историю имена адмиралов Макарова, Ушакова, Нахимова. Морскими путями русские первопроходцы открывали

новые земли, помогая Родине прирастать территориями, богатыми разными ресурсами, а науке - пополнять сокровищницу знаний.

Английский историк Джен в конце XIX в. писал: «Существует распространённое мнение, что русский флот основан сравнительно недавно Петром Великим; однако в

действительности он по праву может считаться более древним, чем британский флот. За сто лет до того, как Альфред построил первые английские военные корабли,

русские участвовали в ожесточённых морских сражениях, и тысячу лет тому назад именно русские были наиболее передовыми моряками своего времени».

Об уникальных Российских кораблях, простых моряках и великих Адмиралах, о грандиозных победах и унизительных поражениях, о суровой морской жизни, о силе

Русского оружия, о великом духе Российского народа, о стране, чей Андреевский флаг гордо развивается в мировом океане на протяжении многих веков можно и нужно

говорить бесконечно. Я же хочу рассказать лишь о некоторых славных страницах морского флота и о подвигах простых матросов мордовского края.

Тема исследования: морской флот русско-японской войне.

Гипотеза исследования: эффективность и стратегическое применение морского флота в Русско-японской войне были определяющими факторами в итоге конфликта.

Цель: определить результаты русско-японской войны.

Задачи исследования: изучить важнейшие сражения русского флота и военных операций.

Методы исследования: сбор информации.

Объект исследования: морской флот Российской империи, который вел боевые действия на Тихом океане против флота Японии.

Предмет исследования: является изучение и выявления положительных и отрицательных факторов использования военно-морских сил.

Актуальность темы:изучение морского флота в контексте русско-японской войны позволяет понять технические, тактические и стратегические аспекты морской войны

того времени, а также оценить влияние этих событий на дальнейшее развитие российского и японского флотов.

4.

5.

Расчет был на то, что на кораблях примут подходящие миноносцы за свои. Недаром японцы шли с открытыми навигационными огнями. В 23.35 миноносцыбыли обнаружены и освещены прожекторами. Пока на кораблях гадали, свои это миноносцы или нет, японцы выпустили торпеды и подорвали три русских

корабля – «Цесаревич», «Ретвизан» и «Палладу». Однако как только враждебные намерения были обнаружены, корабли тут же открыли огонь, не допустив

выхода в атаку других японских миноносцев. Находившаяся в полной боевой готовности, русская эскадра не была поймана врасплох, а стала жертвой

стечения обстоятельств и нашей традиционной организации (на флагмане Петропавловск о торпедировании кораблей узнали в 00.40 - через час после начала

атаки!). 10 февраля пять японских брандеров предприняли попытку закупорить выход из Порт-Артура, а сопровождающие их миноносцы окончательно

уничтожить «Ретвизан», сидящий на мели в проходе. Прикрытие операции осуществлялось главными силами адмирала Того. Огнем эскадры и береговых

батарей эта атака была отбита. На одном из затонувших брандеров была найдена схема заграждения прохода. Не стой «Ретвизан» на мели в проходе как

выдвинутая батарея, и план японцев мог осуществиться. 24 февраля в Порт-Артур прибыл новый командующий эскадрой вице-адмирал Макаров. Вместе с

адмиралом прибыл корабельный инженер Кутейников, который умело организовал ремонтные работы. Задыхаясь от нехватки оборудования, ремонтные

бригады обеспечили бесперебойный ремонт боевых кораблей. 26 февраля японская эскадра снова появилась перед Порт-Артуром, ведя бомбардировку порта

и города перекидным огнем через Ляотешань. Корректировка велась легкими крейсерами, находившимися перед входом в порт. Во время бомбардировки

были попадания в корабли эскадры. Чтобы не допустить повторения безнаказанной бомбардировки, на сопке Ляотешань был развернут артиллерийский

корректировочный пост и батарея шестидюймовых орудий. Утром 27 февраля эскадра вышла в море и взяла курс на восток в надежде встретить противника.

Однако противника обнаружить не удалось и в 19.00 все корабли втянулись на внутренний рейд. Выход эскадры продемонстрировал адмиралу Макарову

полное отсутствие опыта у большинства командиров в совместном плавании. 9 марта японский флот вновь предпринял попытку бомбардировки Порт-Артура.

Немедленно был открыт ответный перекидной огонь через Ляотешань. Огонь вели броненосцы «Ретвизан» и «Победа». Как только японский флот показался

на горизонте, адмирал Макаров, несмотря на малую воду, решил всей эскадрой выйти в море и вступить в бой под прикрытием береговых батарей. Выход

русской эскадры за 1,5 часа до полной воды произвел ошеломляющее впечатление на противника. Адмирал Того отозвал выделенные для бомбардировки

Порт-Артура броненосцы, которые находились под бомбардировкой русских кораблей и соединившись со своими крейсерами, не принимая боя и не отвечая

на огонь повернул на юг и скрылся на горизонте. 13 марта русская эскадра совершила поход к островам Мяо-Тао, во время которого был потоплен японский

пароход и джонка. Поход был прерван из-за столкновения броненосцев «Севастополь» и «Пересвет». В 12.30 эскадра вернулась в Порт-Артур. В ночь на 14

марта японцы провели очередную отчаянную попытку заблокировать выход из Порт-Артура брандерами. Атака была отбита. Утром, когда на горизонте

показался японский флот, адмирал Макаров вывел эскадру в море, показав адмиралу Того, что ночная атака брандеров окончилась провалом.

6.

10 июня 1904 года, адмирал, понукаемый приказами из Петербурга, вывел эскадру в море, чтобы дать генеральное сражение и деблокировать Порт-Артур.Выход эскадры проводился очень медленно, что дало возможность японцем перехватить русскую эскадру в 20 милях от Порт-Артура. При появлении

японского флота адмирал Витгефт не решился принять бой и вернулся в Порт-Артур. В японской истории войны говорится: «Мы были поражены появлением

«Ретвизана», «Цесаревича» и «Победы», приведенных в исправность и дававших русским преимущество... Несколько часов участь войны колебалась - до тех

пор, пока русский флот, вследствие какой-то неизвестной причины не повернул обратно.» При подходе эскадры к якорной стоянке броненосец «Севастополь»

наскочил на мину. 14 июня по просьбе сухопутного командования вышел в море и совершил обстрел японских позиций отряд кораблей в составе броненосца

«Ретвизан», крейсеров «Баян», «Паллада», «Новик» и канонерок «Отважный», «Гремящий» и «Гиляк». При возвращении в базу подорвался на мине и вышел

из строя до конца войны лучший крейсер «Баян».

Между тем, японцы, тесня русские войска, выходили на ближние подступы к Порт-Артуру. Поэтому высшее командование требовало прорыва эскадры во

Владивосток по окончании ремонта «Севастополя». Окончание ремонта корабля совпало с первой бомбардировкой Порт-Артура с суши. 28 июля 1904 года в

5.00 эскадра начала сосредотачиваться на внешнем рейде для прорыва и в 8.15 начала движение. Около полудня эскадра была перехвачена японским флотом

и началось знаменитое сражение в Желтом море. В 12.15 японская эскадра следуя в кильватере контргалсом, открыла огонь с дистанции 80 кабельтовых.

Когда дистанция сократилась, открыли огонь корабли русской эскадры. В 12.30 флагманский броненосец «Цесаревич» повернул на 4 румба вправо, чтобы

обойти плавучие мины, поставленные японскими миноносцами прямо по курсу русской эскадры, после чего эскадра снова легла на прежний курс. В 12.50 обе

эскадры, сблизившиеся до 30 кабельтовых, разошлись на контргалсах.

7.

В этот момент под сосредоточенным огнем японской эскадры оказались концевые крейсеры. Крейсера сразу дали полный ход и веером рассыпались влево,уйдя из-под обстрела. Японцы пройдя за кормой у русской эскадры повернули к югу и шли позади и правее поддерживая редкий огонь с дальней дистанции.

В 16.30 японцы догнали русские корабли и началась вторая фаза боя. Сражение велось на дистанции 40-45 кабельтовых. Японцы сосредоточили огонь на

флагманских броненосцах эскадры «Цесаревиче» и «Пересвете», засыпая их снарядами. В ходе второй фазы боя в Пересвет попало до 40 японских снарядов.

Когда флоты сблизились до 30 кабельтовых в бой вступила 75 мм артиллерия. Неожиданно флагманский «Цесаревич» вышел из строя и покатился влево,

следующий за ним «Ретвизан» сначала пошел за ним, но поняв, что на флагмане что-то случилось, лег на прежний курс. Строй русской эскадры пришел в

полное расстройство, а противник открыл по сбившимся в кучу кораблям убийственный огонь. Строй эскадры рассыпался. Не обращая внимания на сигналы

младших флагманов, пытающихся навести порядок, корабли один за другим поворачивали в Порт-Артур. Не потеряв в бою ни одного корабля, эскадра

отдельными группами, отбивая ночные атаки миноносцев, к утру следующего дня вернулась в Порт-Артур. Поврежденный «Цесаревич» и крейсера

«Аскольд» и «Диана» уходят в нейтральные порты, где интернируются до конца войны. Крейсер «Новик» прорвался до Сахалина, но получив тяжелые

повреждения в бою с японским крейсером, был затоплен командой.

8.

С этого времени корабли больше не выходили в море, включившись в оборону Порт-Артура, проводя обстрел японских позиций. 22 ноября японцы взялиВысокую гору, с которой начали вести точную корректировку огня 11 дюймовых гаубиц, которые один за другим потопили все корабли стоящие в гавани. Их

участи избежали только броненосец «Севастополь» и канонерка «Отважный», вышедших в открытую бухту Белого волка. Но и эти корабли долго отбивавшие

беспрерывные ночные атаки японских миноносцев, вынуждены были затопиться на большой глубине внешнего рейда. 9 декабря адмирал Того донес

императору, что русская эскадра перестала существовать.Макарова командование над эскадрой принял адмирал Алексеев. Высадка японцев на Ляодунский

полуостров 22 апреля 1904 года полностью изменила стратегическую обстановку на военном театре. Возникла вероятность падения крепости и гибель флота.

В этот же день в командование эскадрой вступил контр-адмирал Витгефт. 1 мая минный заградитель «Амур» выставил мины на пути блокирующего ПортАртур японского флота. 2 мая на этих минах подорвались и погибли японские броненосцы «Хатцусе» и «Яшима». Это событие было единственным светлым

пятном на фоне поражений и неудач этой войны. 23 мая после ремонта вошел в строй броненосец «Ретвизан» - его появление в строю стало для японцев

весьма неприятным сюрпризом.

9.

10 июня 1904 года, адмирал, понукаемый приказами из Петербурга, вывел эскадру в море, чтобы дать генеральное сражение и деблокировать Порт-Артур.Выход эскадры проводился очень медленно, что дало возможность японцем перехватить русскую эскадру в 20 милях от Порт-Артура. При появлении

японского флота адмирал Витгефт не решился принять бой и вернулся в Порт-Артур. В японской истории войны говорится: «Мы были поражены появлением

«Ретвизана», «Цесаревича» и «Победы», приведенных в исправность и дававших русским преимущество... Несколько часов участь войны колебалась - до тех

пор, пока русский флот, вследствие какой-то неизвестной причины не повернул обратно.» При подходе эскадры к якорной стоянке броненосец «Севастополь»

наскочил на мину. 14 июня по просьбе сухопутного командования вышел в море и совершил обстрел японских позиций отряд кораблей в составе броненосца

«Ретвизан», крейсеров «Баян», «Паллада», «Новик» и канонерок «Отважный», «Гремящий» и «Гиляк». При возвращении в базу подорвался на мине и вышел

из строя до конца войны лучший крейсер «Баян».

Между тем, японцы, тесня русские войска, выходили на ближние подступы к Порт-Артуру. Поэтому высшее командование требовало прорыва эскадры во

Владивосток по окончании ремонта «Севастополя». Окончание ремонта корабля совпало с первой бомбардировкой Порт-Артура с суши. 28 июля 1904 года в

5.00 эскадра начала сосредотачиваться на внешнем рейде для прорыва и в 8.15 начала движение. Около полудня эскадра была перехвачена японским флотом

и началось знаменитое сражение в Желтом море. В 12.15 японская эскадра следуя в кильватере контргалсом, открыла огонь с дистанции 80 кабельтовых.

Когда дистанция сократилась, открыли огонь корабли русской эскадры. В 12.30 флагманский броненосец «Цесаревич» повернул на 4 румба вправо, чтобы

обойти плавучие мины, поставленные японскими миноносцами прямо по курсу русской эскадры, после чего эскадра снова легла на прежний курс. В 12.50 обе

эскадры, сблизившиеся до 30 кабельтовых, разошлись на контргалсах. В этот момент под сосредоточенным огнем японской эскадры оказались концевые

крейсеры. Крейсера сразу дали полный ход и веером рассыпались влево, уйдя из-под обстрела. Японцы пройдя за кормой у русской эскадры повернули к югу

и шли позади и правее поддерживая редкий огонь с дальней дистанции. В 16.30 японцы догнали русские корабли и началась вторая фаза боя. Сражение

велось на дистанции 40-45 кабельтовых. Японцы сосредоточили огонь на флагманских броненосцах эскадры «Цесаревиче» и «Пересвете», засыпая их

снарядами. В ходе второй фазы боя в Пересвет попало до 40 японских снарядов. Когда флоты сблизились до 30 кабельтовых в бой вступила 75 мм

артиллерия. Неожиданно флагманский «Цесаревич» вышел из строя и покатился влево, следующий за ним «Ретвизан» сначала пошел за ним, но поняв, что на

флагмане что-то случилось, лег на прежний курс. Строй русской эскадры пришел в полное расстройство, а противник открыл по сбившимся в кучу кораблям

убийственный огонь. Строй эскадры рассыпался. Не обращая внимания на сигналы младших флагманов, пытающихся навести порядок, корабли один за

другим поворачивали в Порт-Артур. Не потеряв в бою ни одного корабля, эскадра отдельными группами, отбивая ночные атаки миноносцев, к утру

следующего дня вернулась в Порт-Артур. Поврежденный «Цесаревич» и крейсера «Аскольд» и «Диана» уходят в нейтральные порты, где интернируются до

конца войны. Крейсер «Новик» прорвался до Сахалина, но получив тяжелые повреждения в бою с японским крейсером, был затоплен командой.

С этого времени корабли больше не выходили в море, включившись в оборону Порт-Артура, проводя обстрел японских позиций. 22 ноября японцы взяли

Высокую гору, с которой начали вести точную корректировку огня 11 дюймовых гаубиц, которые один за другим потопили все корабли стоящие в гавани. Их

участи избежали только броненосец «Севастополь» и канонерка «Отважный», вышедших в открытую бухту Белого волка. Но и эти корабли долго отбивавшие

беспрерывные ночные атаки японских миноносцев, вынуждены были затопиться на большой глубине внешнего рейда. 9 декабря адмирал Того донес

императору, что русская эскадра перестала существовать.

10.

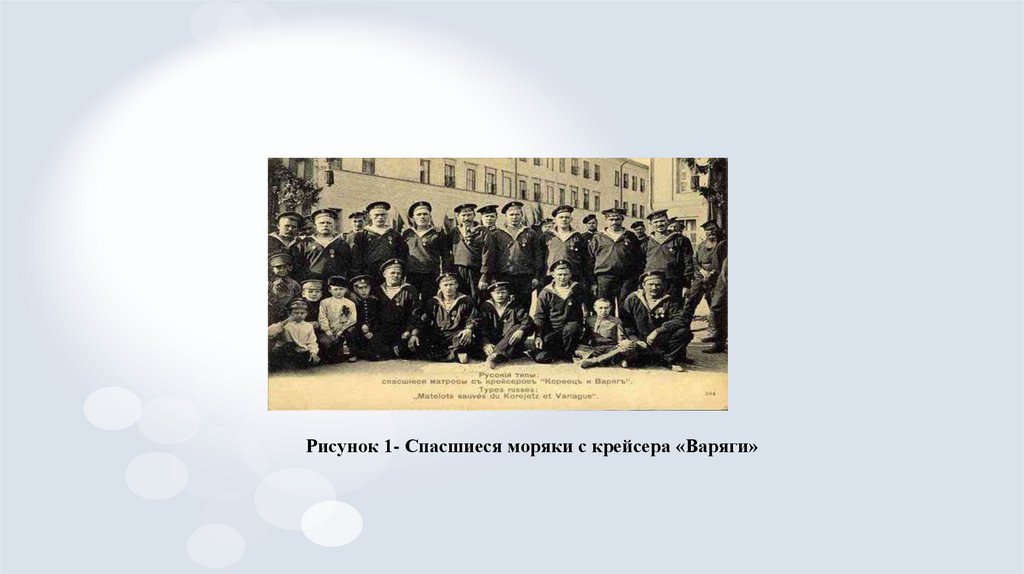

1.1 Последний парад «Варяга»Начало Русско-японской войны 1904-1905 гг. Ознаменовалось нападением японского флота на русскую эскадру в Порт-Артуре 27 января 1904 г.

Одновременно 6 японских крейсеров и 8 миноносцев атаковали крейсер «Варяга» и канонерскую лодку «Кореец» в корейском порту Чемульпо. Понёсший

большие потери и повреждённый «Варяг» был затоплен командой. На знаменитом крейсере служили и уроженцы Мордовии - русский Я.Г.Гурьянов из с.

Новые Верхние Вязеры (ныне с. Казеевка Инсарского района) и П.С. Cудаков из Темниковского уезда.

Во время героического боя « Варяга» с японскими кораблями Яков Гурьевич Гурьянов подносил снаряды к орудию, а потом встал на место убитого

заряжающего. Когда снаряды кончились, Гурьянов под непрерывным огнём пополз за боеприпасами - и снова заговорило его орудие, нанося повреждения

кораблям противника.

После того, как команда « Варяга» затопила свой корабль, оставшиеся в живых матросы оказались в воде. Сутки носило в океане на палубной доске Якова

Гурьянова, пока его не подобрали американские моряки. Позднее он был награждён Георгиевским крестом 4-й степени и медалью «за бой» Варяга» и «

Корейца» при Чемульпо».

Затем Гурьянов служил на Черноморском флоте на броненосце «Двадцать апостолов». В июне 1905 г.он вёл агитацию среди команды за присоединение к

восставшему броненосцу «Князь Потёмкин Таврический». За это Севастопольский военно-морской суд лишил матроса Георгиевского креста и медали и

приговорил к 15 годам каторги. Однако Временным правительством в марте 1917 г. Он был амнистирован. Вернувшись домой, устанавливал советскую

власть в Казеевке, добросовестно трудился в местном колхозе. Был избран депутатом Верховного Совета МАССР.

Прокопий Степанович Судаков служил в водолазном отряде «Варяга». Он участвовал в сражении с японской эскадрой, находился в числе матросов, кому

было поручено затопить крейсер.

В ноябре 1904 г. в Кронштадте ему были вручены Георгиевский крест 4-й степени и серебряная медаль в память последнего боя « Варяга» и «Корейца».

После демобилизации П.С. Судаков вернулся к крестьянскому труду. В 1920-е гг. он подвергся раскулачиванию, однако, по указанию М.И. Калинина ему

вернули всё отобранное.

11.

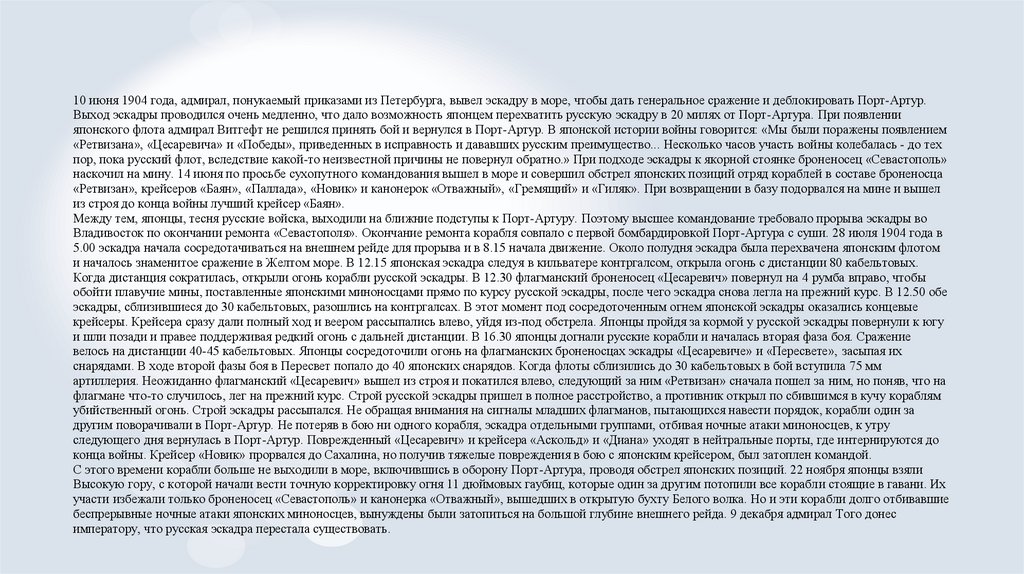

Рисунок 1- Спасшиеся моряки с крейсера «Варяги»12.

В ознаменование 50-летия со дня героического подвига, моряков крейсера «Варяг» П.С. Судакова и Я.Г.Гурьянова в группе других варяговцев «за личноемужество и отвагу, проявленные в бою с японский эскадрой при Чемульпо», наградили медалью «За отвагу».

Рисунок 2- 106 лет подвигу крейсера «Варяги»

13.

2 Броненосец «Бородино»Бородино – русский эскадренный броненосец. Построен в 1901 году в Петербурге на верфи «Новое адмиралтейство» под руководством корабельного

инженера Д. В. Скворцова по переработанному проекту броненосца «Цесаревич». Заложен 25.05.1900, спущен 8.09.1901 и вступил в строй в сентябре 1904

года. Из-за ненадежности машин броненосец мог развивать лишь 16 узлов вместо проектных 18. Под командованием капитана 1-го ранга Петра Иосифовича

Серебренникова участвовал в Цусимском сражении. Несомненные достоинства «Цесаревича» побудили российское морское ведомство выбрать его в

качестве прототипа серии броненосцев, строительство которых намечалось на отечественных верфях. В 1900—1902 годах в Петербурге состоялась закладка

сразу пяти кораблей типа «Бородино». Они отличались еще большей площадью бронирования (не защищенная на «Цесаревиче» батарея 75-мм орудий

получила трехдюймовую броню), усовершенствованными узлами броневых стыков и рядом других изменений. Правда, за это пришлось заплатить

уменьшением толщины брони. Увы, последнее не спасло новые броненосцы от чрезмерной перегрузки: их водоизмещение вместо 13 530 т по проекту в

действительности перевалило за 15 тыс. т, а осадка возросла на целый метр. В результате нижний броневой пояс полностью скрылся в воде, что сыграло

роковую роль в судьбе этих кораблей.

14.

2.1 «Участие в бою»«Бородино» шел третьим мателотом в колонне 1-го броненосного отряда. В 14:12 получил первое серьезное попадание снаряда. В 14:18 из-за задымления

«Князя Суворова» японские корабли перенесли сосредоточенный огонь на «Императора Александра III» и «Бородино». Примерно в 14:30 броненосец

выкатился из строя вправо, но исправил повреждения и занял свое место в кильватерной колонне. В 14:38 авизо «Чихая» выпустил по броненосцу две

торпеды с дистанции 13,5 кабельтовых.

В 14:40 «Император Александр III» вышел из строя, и «Бородино» возглавил колонну.

В 14:50 броненосец повернул на север, пытаясь прорваться за кормой у эскадры Камимуры, однако маневр был замечен, и японские крейсера легли на курс

сближения. В начале четвертого «Бородино» повернул на юго-восток и в сгустившемся тумане разошелся с Камимурой на контр-курсах. После этого

броненосец вновь повернул на северо-запад и лег на курс к Владивостоку. В начале пятого японский флот опять начал охватывать голову русской колонны, и

«Бородино» повернул на юг, чтобы пройти у противника за кормой, в результате чего русская эскадра опять скрылась из видимости за туманом и дымом.

В 17:00, повинуясь приказу контр-адмирала Небогатова, «Бородино» опять повел колонну на северо-восток, к Владивостоку. В 17:13 адмирал Того наткнулся

на колонну русских броненосцев, но вскоре вновь потерял их в тумане. В ходе короткой перестрелки был тяжело ранен командир броненосца Серебренников,

и командование принял старший офицер Макаров.Около 18:00 японский флот опять догнал русскую эскадру и начал расстреливать «Бородино» и «Орел» с

дистанции в 30 кабельтовых. «Бородино» попытался уклониться, но японцы вновь сократили расстояние. Около 18:50 на «Бородино» была сбита грот-мачта и

начался сильный пожар. В 19:00 в броненосец попали два 12» снаряда броненосца «Сикисима», после чего пламя из кормовой батареи поднялось на 10 метров

над верхней палубой и быстро начало распространяться. Кормовая башня замолчала.

В 19:10-19:12 последний 12» снаряд из носовой башни японского броненосца «Фудзи» взорвался около правой носовой 6» башни «Бородино». Столб пламени

и дыма поднялся на высоту дымовых труб. Броненосец окутался клубами дыма и пара. Пожары вышли из-под контроля. Внезапно броненосец повалился на

правый борт, опрокинулся и вскоре затонул со всем экипажем. Из воды был спасен только матрос Семен Ющин.

15.

2.3 Герой Цусимы – Семён Семёнович ЮщинРисунок 4 – Семён Семёнович Ющин

16.

27 мая 1905 года в ходе русско-японской войны произошло величайшее мировое событие – Цусимское сражение, в котором суждено было участвоватьуроженцу нашего района Семёну Семёновичу Ющину. Чтобы понять, что произошло почти сто лет назад вблизи берегов Японии, обратимся к всемирной

истории флота. Человечество помнит немало морских сражений. Но по своим грандиозным размерам и результатам только три из них сравнимы с

Цусимским: Саламинское в 480 году до нашей эры, при Лепанто в Адриатическом море в 1571 году и у мыса Трафальгар около Гибралтарского пролива в

1805 году.

Цусимское сражение стало самым кровопролитным в истории русско-японской войны. После сдачи Порт-Артура продолжение военных действий было

бессмысленным, но царь упорно гнал русских моряков навстречу гибели. В октябре 1904 года самодержавие послало в Тихий океан 37 кораблей Балтийского

флота. Путь предстоял неблизкий. Надо было пройти 18 тысяч миль через Атлантический, Индийский и Тихий океаны. Русским морякам пришлось

встретиться с тропической жарой и жестокими штормами, к которым наши корабли были неприспособлены. Это было поистине героическое плавание.

И вот наступило 27 мая 1905 года. Когда на горизонте появились главные неприятельские силы, командир эскадрильного броненосца «Бородино» произнес

краткую речь, призывая всех поддержать честь корабля. В числе других матросов здесь находился и Семён Ющин - марсовой (матрос-специалист,

работающий на площадке мачты). Уроженец Тамбовской губернии, выросший в глухих местах Темниковского уезда (в д. Алкаево), он выделялся среди

других, товарищей своей плотной, словно литой, фигурой с могучей грудью и широкими плечами. Большие и густые усы, склеенные для красоты мылом,

устрашающе торчали в стороны, как две острые пики. Эго был малограмотный, но сообразительный и лихой матрос. Слушая командира, он смотрел на него,

как смотрит верующий человек на чудотворную икону.

Японцы значительно превосходили русских в силе. Имели быстроходные броненосные крейсеры. Орудия на японских кораблях были намного дальнобойнее,

артиллерия стреляла точнее. Используя бездымный порох, палили беспрерывно, кроме того, использовали фугасные снаряды, которых у русских не было.

Один за другим выходили из строя русские корабли. Вскоре эскадру повёл броненосец «Бородино». Отстреливаясь, содрогался от взрывов снарядов,

постепенно слабел, охваченный огнем. Марсовой Ющин совсем не думал о смерти. И само сражение не казалось ему страшным, каким представлялось ранее.

Настроенный патриотически, он заботился лишь о том, чтобы нанести больше вреда японцам.

К вечеру русская эскадра была почти разбита. Опрокинулся и броненосец «Бородино». Семён Ющин, оглушенный ревущими потоками, всё ещё находился

внутри его. На большой глубине он захлебывался и кружился длительное время, но смог всплыть на поверхность. Открыв глаза, увидел только матросские

головы. Один из моряков снял нательную рубаху и протянул Ющину. Но в сжатом кулаке остался лишь кусок материи. Ющин не увидел, как утонул его

броненосец. Под руки ему попался шлюпочный рангоут (мачта), с которым он решил не расставаться до самой смерти. Грохотало небо, ревело море, казалось,

наступил час гибели всего мира...

17.

Семён понял, что сражение проиграно, и он остался один среди грозного моря. Сколько времени провёл в воде, не имел представления. Волны поднимали,швыряли, перекатывались через голову. И только благодаря железному здоровью он остался на плаву. Лишь в час ночи (по записи в вахтенном журнале) его

подобрал японский миноносец. Впоследствии выяснилось, что из девятисот членов экипажа броненосца «Бородино» спасся он один.

Пробыв в плену восемь месяцев, в январе 1906 года Семён Ющин вернулся на Родину и продолжил службу на кораблях Балтийского флота. За героизм,

проявленный в ходе русско-японской войны, за мужество и отвагу С.С. Ющин был награждён Георгиевским крестом.

Остаток жизни провёл в родной деревне Алкаево, был хорошим отцом своим дочерям Анне, Прасковье и Зинаиде.

Скончался в возраста 59 лет в 1935 году. Его могила находится на кладбище с. Кондровка. За ней ухаживают учащиеся Кондровской основной школы, а

недавно присматривать за местом захоронения Георгиевского кавалера взялся 6 «а» класс городской средней школы №2, названный ушаковским.

Темниковцы помнят своего героя. Ему посвящён стенд в историко-краеведческом музее им. Ф.Ф. Ушакова, здесь можно познакомиться с книжкой Новикова

Прибоя «Между жизнью и смертью», посвященной подвигу С.С. Ющина или полистать страницы книги того же автора «Цусима». Оба издания подарены

музею самим Алексеем Силычем Новиковым-Прибоем. А еще в д. Алкаево по сей день проживает внучка С.С. Ющина - Мария Степановна Мартышина,

которая хранит в памяти воспоминания о своем славном деде.

18.

ЗаключениеВ заключение, морской флот играл ключевую роль в рамках русско-японской войны, определяя в значительной мере исход конфликта. Русский

Тихоокеанский флот, несмотря на свою мощь и ресурсы, столкнулся с хорошо подготовленным и технически превосходящим флотом Японии. Боевые

действия на море оказали существенное воздействие на ситуацию на суше и на общий ход войны.

Результаты русско-японской войны показали, что контроль над морскими путями сообщения и морскими ресурсами играет решающую роль в

современных военных конфликтах.

Уроки, вынесенные из опыта русско-японской войны, подчеркивают важность постоянного развития и модернизации морских сил, а также

необходимость комплексного подхода к подготовке и применению флота в современных условиях. Важно учитывать стратегические и тактические

аспекты использования морских сил для достижения поставленных целей и обеспечения национальной безопасности.

История отечественного флота действительно является увлекательной и важной частью истории России. Славные страницы морского флота

наполнены подвигами и достижениями как выдающихся адмиралов, так и простых матросов, которые служили на кораблях. Русский флот имел богатое

наследие еще задолго до Петра Великого. Адмиралы Макаров, Ушаков, Нахимов – имена, которые навсегда останутся в памяти потомков как символы

мужества и преданности своей стране. Их подвиги и стратегические успехи в боевых действиях оставили незабываемый след в истории. Простые

матросы также играли ключевую роль в жизни флота. Их труд, дисциплина и отвага были неоценимы для эффективной работы кораблей. Именно

благодаря каждому члену экипажа флот смог достичь многих побед и сохранить свою силу на протяжении веков. Рассказывая о славных страницах

морского флота и подвигах матросов края, вы помогаете сохранить и передать будущим поколениям ценные уроки и наследие морской истории России.

19.

Список используемых источниковВоенно-морской флот: [сайт]. – URL: https://nashahistory.ru/materials/voenno-morskoy-flot-rossiyskoy-imperii-vo- (дата обращения 03.03.2024)

Морской флот японско-русской войне: [сайт]. – URL: https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-i-prezentaciya-na-temu-morskoy-flot-v-russkoyaponskoy-voyne2273348.html?ysclid=ltb41zimox434433989 (дата обращения 03.03.2024)

Морской флот японско-русской войне: [сайт]. – URL: https://kopilkaurokov.ru/istoriya/prochee/issliedovatiel-skaia-rabota-russko-iaponskaia(дата обращения 03.03.2024)

Русский флот в русско-японской войне: [сайт]. – URL: https://proza.ru/2013/08/16/1468?ysclid=lv87 (дата обращения 03.03.2024)

Русско-японская война: [сайт]. – URL: https://flot.com/history/si33.htm?ysclid=lv87if(дата обращения 03.03.2024)

history

history