Similar presentations:

Долгопрудный - путешествие в прошлое

1.

Долгопрудный-путешествие в прошлое2.

Дорогой друг!Город Долгопрудный таит в себе много секретов. Дома, улицы, памятники хранят

разные истории – порой мы даже не догадываемся насколько необычные. Из этого

путеводителя ты узнаешь любопытные факты о нашем городе. Приглашаю тебя совершить

небольшую прогулку в прошлое.

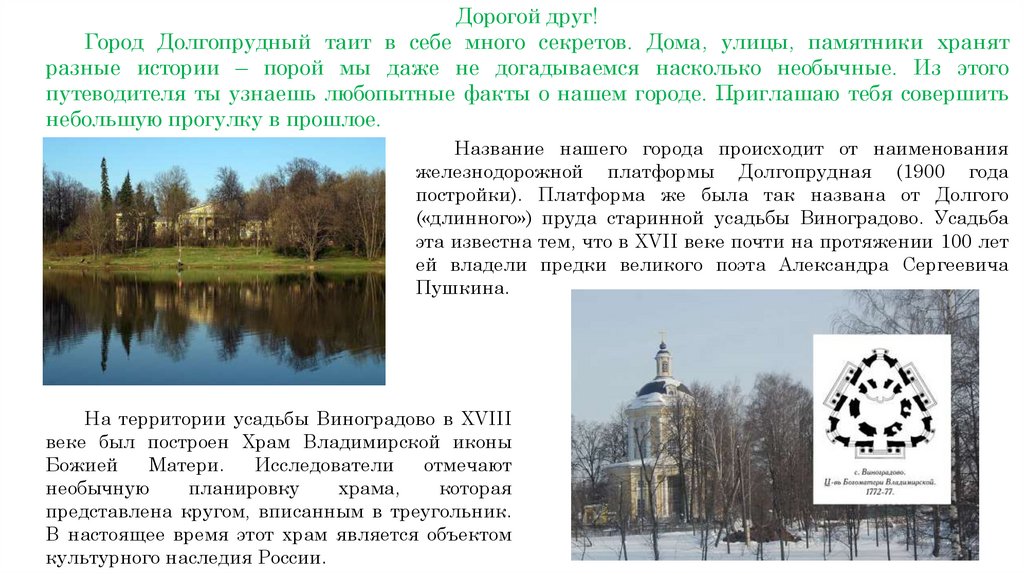

Название нашего города происходит от наименования

железнодорожной платформы Долгопрудная (1900 года

постройки). Платформа же была так названа от Долгого

(«длинного») пруда старинной усадьбы Виноградово. Усадьба

эта известна тем, что в XVII веке почти на протяжении 100 лет

ей владели предки великого поэта Александра Сергеевича

Пушкина.

На территории усадьбы Виноградово в XVIII

веке был построен Храм Владимирской иконы

Божией

Матери.

Исследователи

отмечают

необычную

планировку

храма,

которая

представлена кругом, вписанным в треугольник.

В настоящее время этот храм является объектом

культурного наследия России.

3.

Виноградово-имение,Бенкендорфы и Банза.

которым

поочередно

владели

Пушкины,

Долгоруковы,

Вяземские,

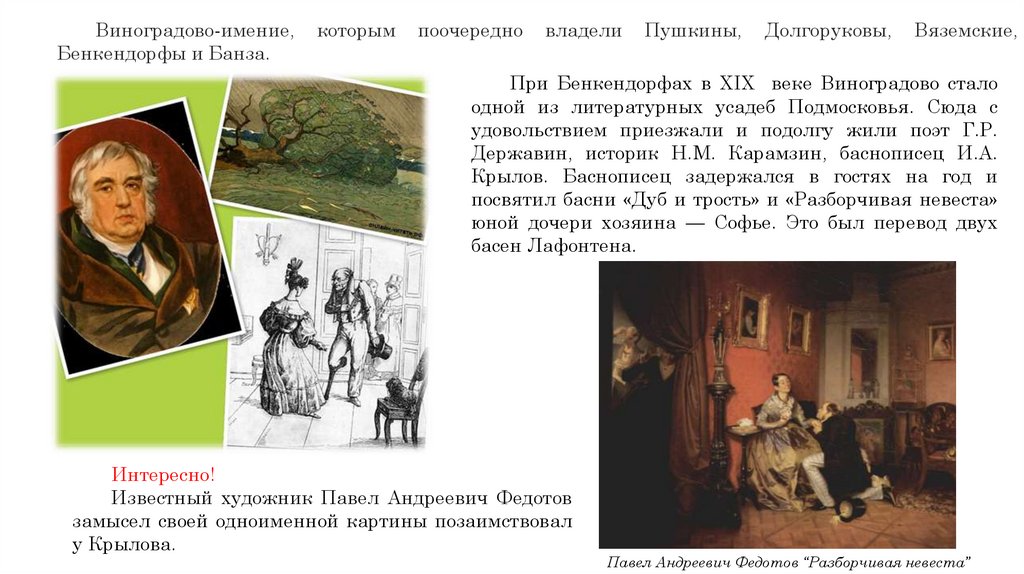

При Бенкендорфах в XIX веке Виноградово стало

одной из литературных усадеб Подмосковья. Сюда с

удовольствием приезжали и подолгу жили поэт Г.Р.

Державин, историк Н.М. Карамзин, баснописец И.А.

Крылов. Баснописец задержался в гостях на год и

посвятил басни «Дуб и трость» и «Разборчивая невеста»

юной дочери хозяина — Софье. Это был перевод двух

басен Лафонтена.

Интересно!

Известный художник Павел Андреевич Федотов

замысел своей одноименной картины позаимствовал

у Крылова.

Павел Андреевич Федотов “Разборчивая невеста”

4.

Наш город еще очень молодой. В 2022 году ему исполнилось 65 лет, а история земли, накоторой в настоящее время находится Долгопрудный, документально прослеживается с XVI века.

На

территории

современного

Долгопрудного

располагалось

имение

Спасское-Котово. Первые упоминания о нем

встречаются в документах второй половины

XVI века.

На сегодняшний день храм и

часть парка - это все, что

осталось

от

огромной

усадьбы Юсуповых. Храм

Спаса Нерукотворного в

Котово является объектом

культурного наследия РФ.

В

1676

году

владельцем

имения

становится боярин Иван Борисович Репнин,

занимавший

в

разные

годы

важные

государственные

посты.

Благодаря

ему

появился

каменный

храм

Спаса

Нерукотворного в 1684 году (в настоящее

время старейший храм Долгопрудного).

5.

В XVIII веке владельцами усадьбы Спасское-Котово становятся представители знатногокняжеского рода Юсуповых. Род князей Юсуповых был неразрывно связан с Долгопрудненскими

землями в течение двух веков, создав в селе Котово прекрасную усадьбу с парком, а также

возобновляя и достраивая приделы храма, ставшего усыпальницей нескольких поколений

княжеской семьи.

Самым ярким представителем

рода Юсуповых был князь Николай

Борисович

Юсупов—

крупный

государственный деятель Российской

империи,

дипломат,

тайный

советник,

директор

Эрмитажа,

директор Императорских театров,

министр — 50 лет на государственной

службе. Прожил он долгую жизнь и

даже в качестве верховного маршала

трижды

руководил

церемонией

Главный дом Юсуповых в Спасском

коронования трех монархов — Павла

имении (фото 1911 года из

I, Александра I и Николая I.

«Энциклопедии Долгопрудного»).

До 1810 года летнее время князь

проводил в Спасском.

Интересно!

В 1810 г Николай Борисович Юсупов купил усадьбу Архангельское и превратил это имение в

своеобразный музей для своих богатейших художественных коллекций. Собранная им картинная

галерея соперничала с Эрмитажем. Современники называли Архангельское подмосковным

Версалем.

6.

По соседству с имением Спасское-Котово располагалась усадьба Мысово, упоминаемая вдокументах начиная с середины XVII века. Она стала широко известна со времен владения ею

представителями семей Московских купцов конезаводчиков Малютиных, а затем крупных

чаеторговцев Кузнецовых.

Интересно! У Малютиных

было заведено создавать рядом

со

своими

фабриками

и

заводами школы, чтобы учить

детей своих рабочих. В 1876

году

Николай

Павлович

Малютин построил в Мысово

трехклассную школу-училище,

которая по тому времени

считалась образцовым учебным

заведением во всем Московском

уезде.

Школа

содержалась

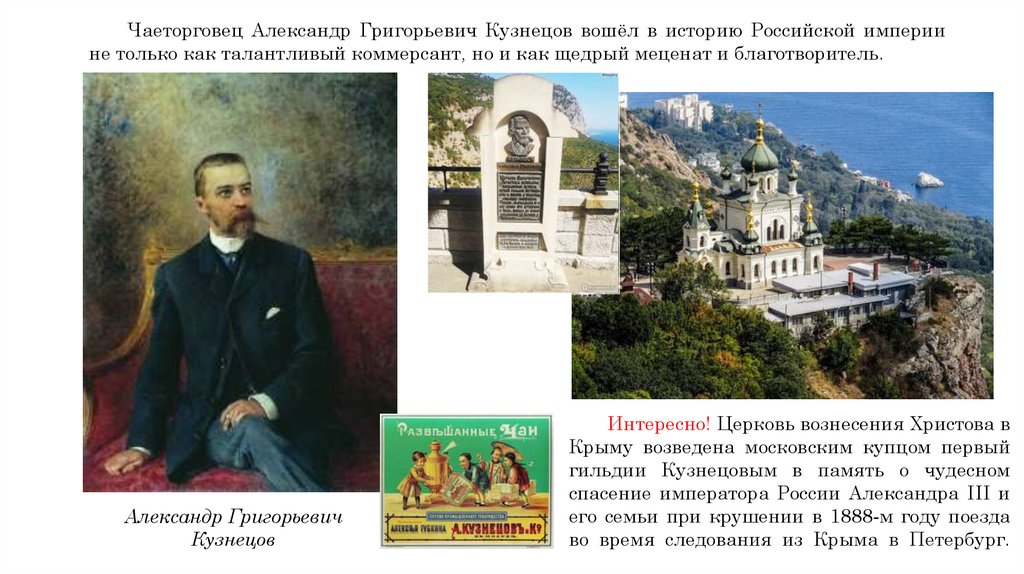

Здание политехнического музея в Москве

исключительно на средства

Малютина.

В свое время братья Малютины внесли крупную денежную сумму в

создание Политехнического музея в Москве, который явился

воплощением идей просвещения народа.

Николай Павлович

В 1880-х годах Николай Павлович Малютин продал Мысово купцу

Малютин

Кузнецову.

7.

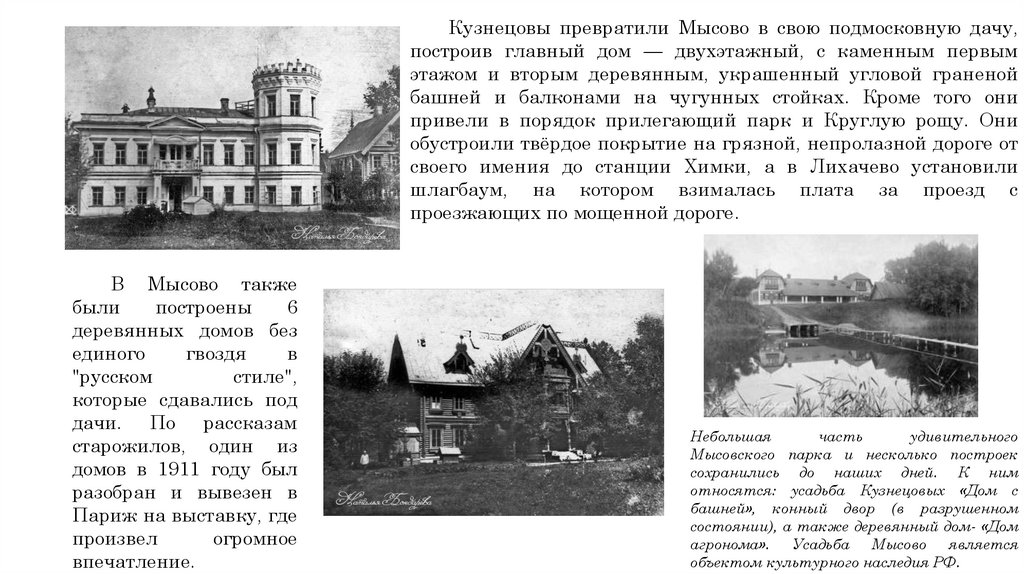

Чаеторговец Александр Григорьевич Кузнецов вошёл в историю Российской империине только как талантливый коммерсант, но и как щедрый меценат и благотворитель.

Александр Григорьевич

Кузнецов

Интересно! Церковь вознесения Христова в

Крыму возведена московским купцом первый

гильдии Кузнецовым в память о чудесном

спасение императора России Александра III и

его семьи при крушении в 1888-м году поезда

во время следования из Крыма в Петербург.

8.

Кузнецовы превратили Мысово в свою подмосковную дачу,построив главный дом — двухэтажный, с каменным первым

этажом и вторым деревянным, украшенный угловой граненой

башней и балконами на чугунных стойках. Кроме того они

привели в порядок прилегающий парк и Круглую рощу. Они

обустроили твёрдое покрытие на грязной, непролазной дороге от

своего имения до станции Химки, а в Лихачево установили

шлагбаум, на котором взималась плата за проезд с

проезжающих по мощенной дороге.

В Мысово также

были

построены

6

деревянных домов без

единого

гвоздя

в

"русском

стиле",

которые сдавались под

дачи. По рассказам

старожилов, один из

домов в 1911 году был

разобран и вывезен в

Париж на выставку, где

произвел

огромное

впечатление.

Небольшая

часть

удивительного

Мысовского парка и несколько построек

сохранились до наших дней. К ним

относятся: усадьба Кузнецовых «Дом с

башней», конный двор (в разрушенном

состоянии), а также деревянный дом- «Дом

агронома». Усадьба Мысово является

объектом культурного наследия РФ.

9.

Самая длинная и старая улица города –Лихачевскоешоссе, переходящее в Лихачевский проспект. Эта улица, еще

до

появления

города

Долгопрудного,

была

частью

Рогачевского тракта, который несколько веков оставался

важнейшей магистралью Московской губернии. Говорят, что

именно по Рогачевскому тракту в Москву пришел учиться

Михаил Васильевич Ломоносов. Улица названа по имени села

Лихачево. Первый документ, в котором упоминается

Лихачево, датируется 1678 годом. Тогда Лихачево было

вотчиной — владением Псковского Печерского монастыря и

состояло из 9 дворов.

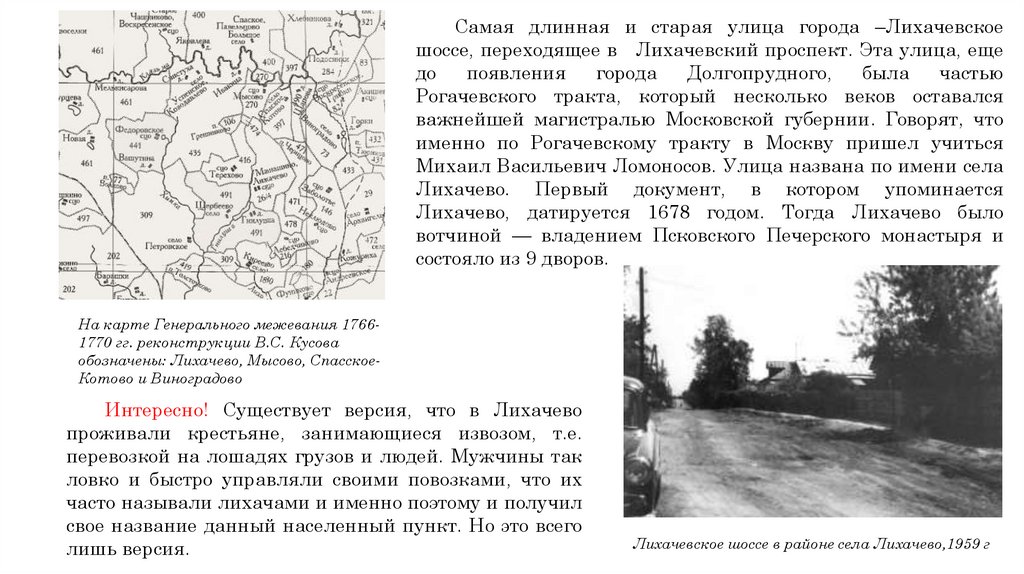

На карте Генерального межевания 17661770 гг. реконструкции В.С. Кусова

обозначены: Лихачево, Мысово, СпасскоеКотово и Виноградово

Интересно! Существует версия, что в Лихачево

проживали крестьяне, занимающиеся извозом, т.е.

перевозкой на лошадях грузов и людей. Мужчины так

ловко и быстро управляли своими повозками, что их

часто называли лихачами и именно поэтому и получил

свое название данный населенный пункт. Но это всего

лишь версия.

Лихачевское шоссе в районе села Лихачево,1959 г

10.

В 30-е годы прошлого века развернулось строительство промышленных предприятий, городов,рабочих поселков в отдаленных регионах СССР. Страна нуждалась в создании дешевого

транспортного средства, которое могло перемещать людей и грузы на большие расстояния, не

требовало больших затрат на производство, эксплуатацию и дорогостоящих посадочных площадок.

Акцент был сделан на дирижабли – летательные

аппараты легче воздуха, состоящие из непроницаемой

оболочки — баллона, наполненного легким газом

(водородом или гелием), гондолы и двигателей.

11.

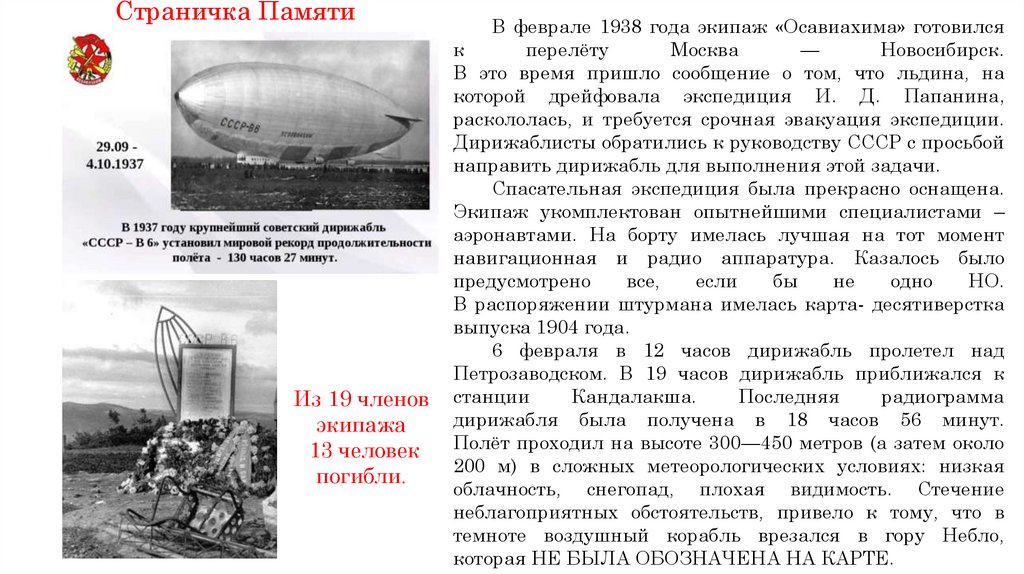

Город Долгопрудный обязан своим рождением предприятию по производству дирижаблей.Раскорчевка леса для строительной

площадки БОСЭД

25 апреля 1931 года

было принято решение о

начале строительства первой

в

СССР

дирижаблестроительной

опытной базы, газового завода

и других зданий, сооружений

для

строительства

и

эксплуатации

дирижаблей

(БОСЭД - База Опытного

Строительства

и

Эксплуатации Дирижаблей) у

платформы Долгопрудная.

7 декабря 1931 БОСЭД был

реорганизован

в

комбинат

по

проектированию,

строительству

и

эксплуатации

дирижаблей

"Дирижаблестрой".

5 мая 1932 года "Дирижаблестрой"

введен в эксплуатацию.

Первый

деревянный эллинг

Дирижаблестроя

12.

С момента образования «Дирижаблестрою» не хватало специалистов, а потому в январе 1932года в Советский Союз для технической помощи в эксплуатации дирижаблей и их проектировании

были приглашены специалисты из Италии, среди которых был известный конструктор,

исследователь и пилот Умберто Нобиле.

Под его руководством уже к ноябрю 1932 года здесь изготовили четыре модели первых

советских дирижаблей: "СССР В-1", "СССР В-2", "СССР В-3", "СССР В-4", которые

продемонстрировали на параде на Красной площади, посвященном очередной годовщине

Октябрьской революции.

Интересно! Маленьких жителей

поселка

интересовал

не

сам

выдающийся

итальянский

конструктор, а его верная собачка

Титина, в пасти которой красовались

золотые зубы. Стоило этой паре

появиться на улице, как ребятишки

окружали Нобиле и Титину и умоляли

ее открыть ротик. Настоящие зубы

собаки выпали из-за цинги во время

арктической экспедиции Нобиле.

За время существования "Дирижаблестроя" (1931-1939 г.) было построено и модернизировано 16

дирижаблей разного объема и типа (мягкого, полумягкого и полужесткого). Все они по своим летнотехническим характеристикам не уступали зарубежным.

13.

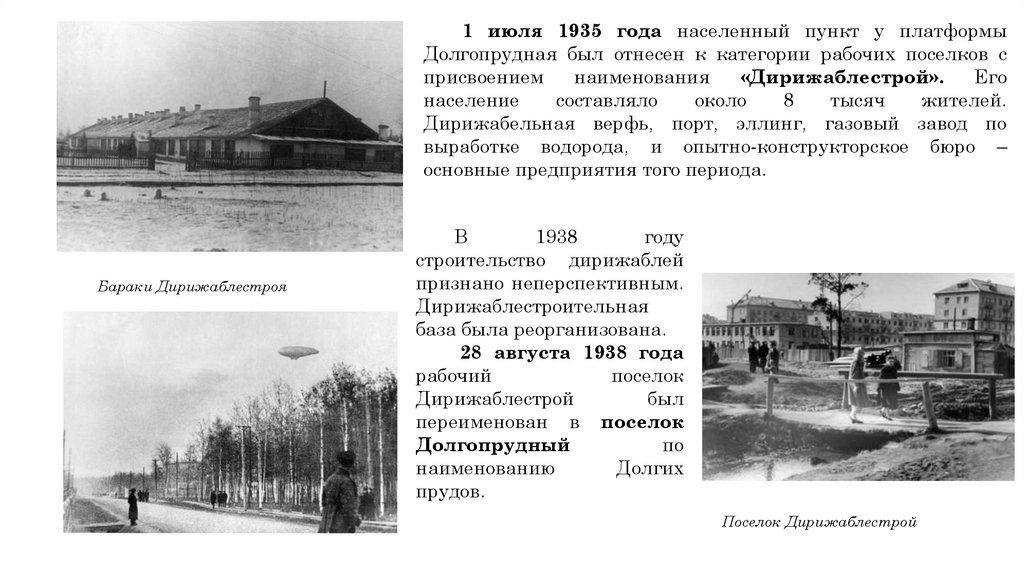

Страничка ПамятиИз 19 членов

экипажа

13 человек

погибли.

В феврале 1938 года экипаж «Осавиахима» готовился

к

перелёту

Москва

—

Новосибирск.

В это время пришло сообщение о том, что льдина, на

которой дрейфовала экспедиция И. Д. Папанина,

раскололась, и требуется срочная эвакуация экспедиции.

Дирижаблисты обратились к руководству СССР с просьбой

направить дирижабль для выполнения этой задачи.

Спасательная экспедиция была прекрасно оснащена.

Экипаж укомплектован опытнейшими специалистами –

аэронавтами. На борту имелась лучшая на тот момент

навигационная и радио аппаратура. Казалось было

предусмотрено

все,

если

бы

не

одно

НО.

В распоряжении штурмана имелась карта- десятиверстка

выпуска 1904 года.

6 февраля в 12 часов дирижабль пролетел над

Петрозаводском. В 19 часов дирижабль приближался к

станции

Кандалакша.

Последняя

радиограмма

дирижабля была получена в 18 часов 56 минут.

Полёт проходил на высоте 300—450 метров (а затем около

200 м) в сложных метеорологических условиях: низкая

облачность, снегопад, плохая видимость. Стечение

неблагоприятных обстоятельств, привело к тому, что в

темноте воздушный корабль врезался в гору Небло,

которая НЕ БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА НА КАРТЕ.

14.

1 июля 1935 года населенный пункт у платформыДолгопрудная был отнесен к категории рабочих поселков с

присвоением

наименования

«Дирижаблестрой».

Его

население

составляло

около

8

тысяч

жителей.

Дирижабельная верфь, порт, эллинг, газовый завод по

выработке водорода, и опытно-конструкторское бюро –

основные предприятия того периода.

Бараки Дирижаблестроя

В

1938

году

строительство дирижаблей

признано неперспективным.

Дирижаблестроительная

база была реорганизована.

28 августа 1938 года

рабочий

поселок

Дирижаблестрой

был

переименован в поселок

Долгопрудный

по

наименованию

Долгих

прудов.

Поселок Дирижаблестрой

15.

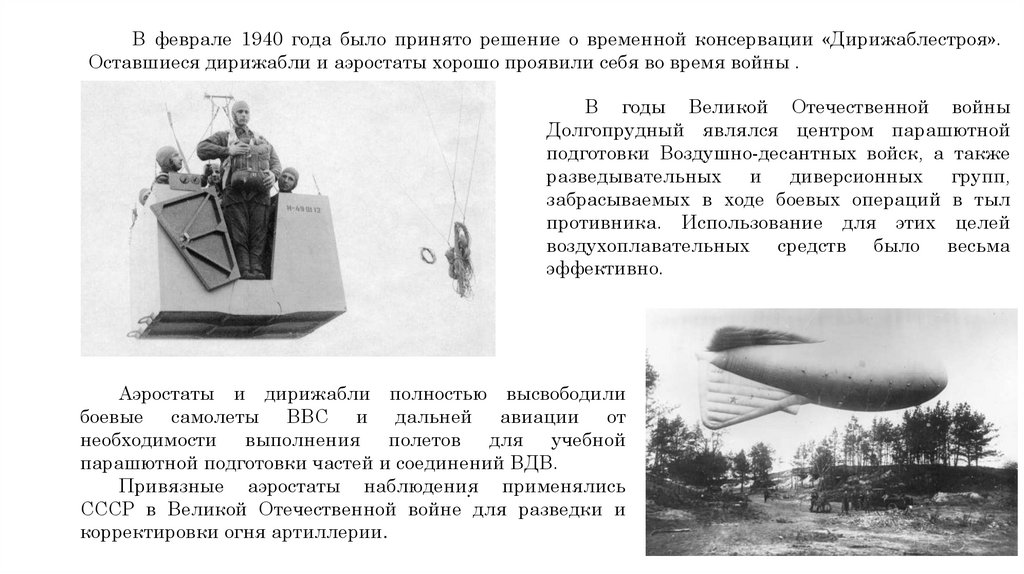

В феврале 1940 года было принято решение о временной консервации «Дирижаблестроя».Оставшиеся дирижабли и аэростаты хорошо проявили себя во время войны .

В годы Великой Отечественной войны

Долгопрудный являлся центром парашютной

подготовки Воздушно-десантных войск, а также

разведывательных и диверсионных групп,

забрасываемых в ходе боевых операций в тыл

противника. Использование для этих целей

воздухоплавательных средств было весьма

эффективно.

Аэростаты и дирижабли полностью высвободили

боевые самолеты ВВС и дальней авиации от

необходимости выполнения полетов для учебной

парашютной подготовки частей и соединений ВДВ.

Привязные аэростаты наблюдения

применялись

.

СССР в Великой Отечественной войне для разведки и

корректировки огня артиллерии.

16.

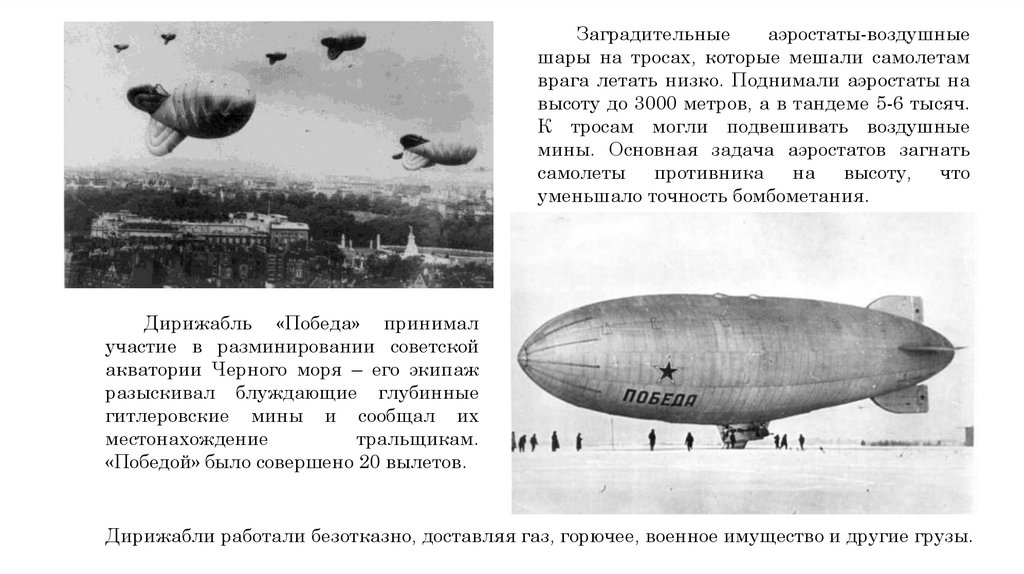

Заградительныеаэростаты-воздушные

шары на тросах, которые мешали самолетам

врага летать низко. Поднимали аэростаты на

высоту до 3000 метров, а в тандеме 5-6 тысяч.

К тросам могли подвешивать воздушные

мины. Основная задача аэростатов загнать

самолеты противника на высоту, что

уменьшало точность бомбометания.

Дирижабль «Победа» принимал

участие в разминировании советской

акватории Черного моря – его экипаж

разыскивал блуждающие глубинные

гитлеровские мины и сообщал их

местонахождение

тральщикам.

«Победой» было совершено 20 вылетов.

Дирижабли работали безотказно, доставляя газ, горючее, военное имущество и другие грузы.

17.

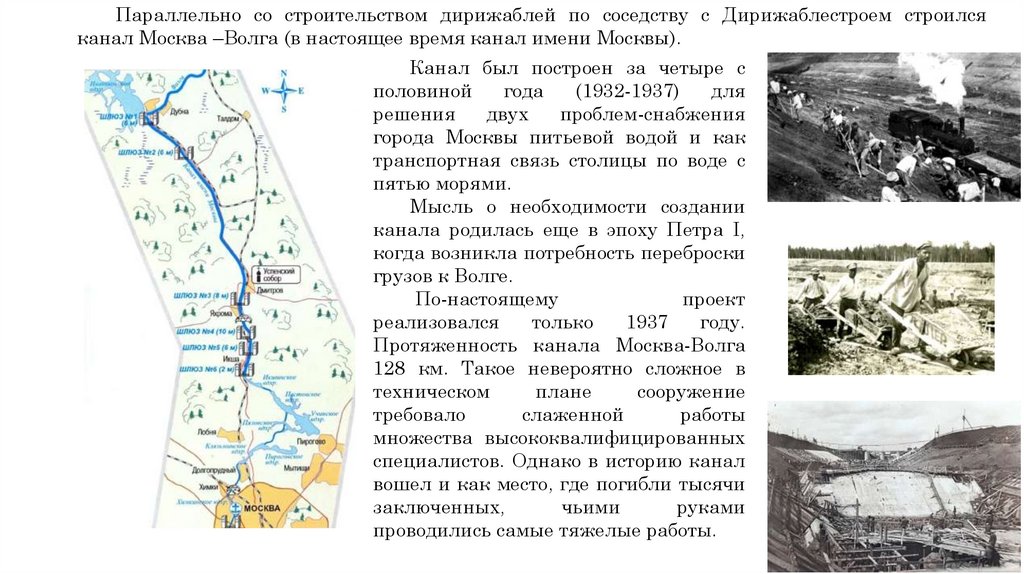

Параллельно со строительством дирижаблей по соседству с Дирижаблестроем строилсяканал Москва –Волга (в настоящее время канал имени Москвы).

Канал был построен за четыре с

половиной

года

(1932-1937)

для

решения

двух

проблем-снабжения

города Москвы питьевой водой и как

транспортная связь столицы по воде с

пятью морями.

Мысль о необходимости создании

канала родилась еще в эпоху Петра I,

когда возникла потребность переброски

грузов к Волге.

По-настоящему

проект

реализовался

только

1937

году.

Протяженность канала Москва-Волга

128 км. Такое невероятно сложное в

техническом

плане

сооружение

требовало

слаженной

работы

множества высококвалифицированных

специалистов. Однако в историю канал

вошел и как место, где погибли тысячи

заключенных,

чьими

руками

проводились самые тяжелые работы.

18.

В 30 годы XX века в Советском Союзе усиленными темпами развивалась промышленность,транспорт, инфраструктура и наличие подготовленных высококвалифицированных специалистов

было необходимо стране. Идея создания новой физико-технической школы, которая готовила бы

инженеров со знанием отраслей техники и при этом — с глубоким общим физико-математическим

образованием, появилась в 1938 году.

В ее поддержку выступил целый ряд авторитетных деятелей науки, одним из которых был

Петр Леонидович Капица, однако ее реализации помешала война. Идея нашла воплощение в 1946

году.

Петр Капица совместно с двумя другими нобелевскими лауреатами — Львом Ландау и

Николаем Семеновым, а также академиком Сергеем Христиановичем основал один из сильнейших

вузов России — Московский физико-технический институт.

19.

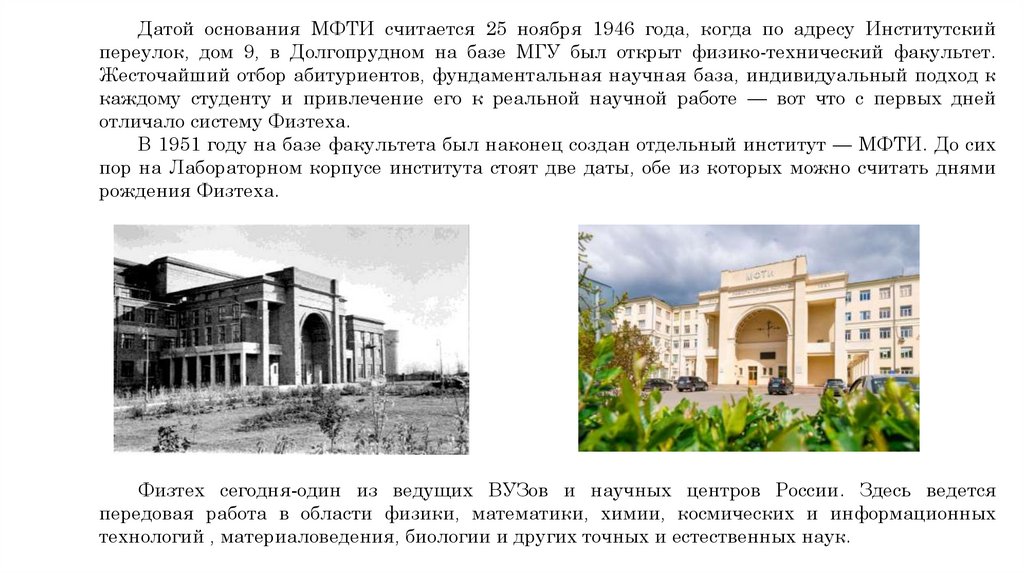

Датой основания МФТИ считается 25 ноября 1946 года, когда по адресу Институтскийпереулок, дом 9, в Долгопрудном на базе МГУ был открыт физико-технический факультет.

Жесточайший отбор абитуриентов, фундаментальная научная база, индивидуальный подход к

каждому студенту и привлечение его к реальной научной работе — вот что с первых дней

отличало систему Физтеха.

В 1951 году на базе факультета был наконец создан отдельный институт — МФТИ. До сих

пор на Лабораторном корпусе института стоят две даты, обе из которых можно считать днями

рождения Физтеха.

Физтех сегодня-один из ведущих ВУЗов и научных центров России. Здесь ведется

передовая работа в области физики, математики, химии, космических и информационных

технологий , материаловедения, биологии и других точных и естественных наук.

20.

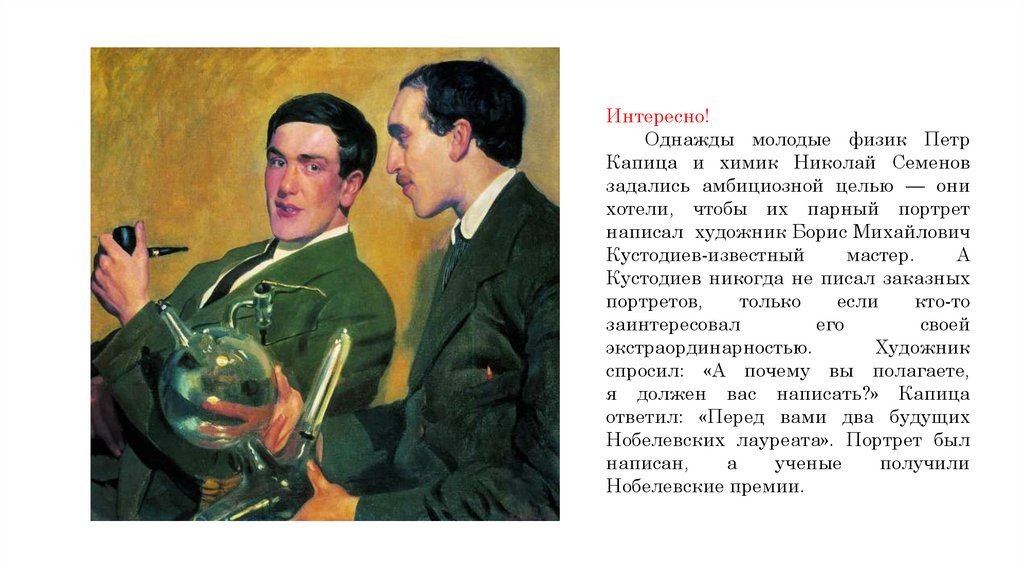

Интересно!Однажды молодые физик Петр

Капица и химик Николай Семенов

задались амбициозной целью — они

хотели, чтобы их парный портрет

написал художник Борис Михайлович

Кустодиев-известный

мастер.

А

Кустодиев никогда не писал заказных

портретов,

только

если

кто-то

заинтересовал

его

своей

экстраординарностью.

Художник

спросил: «А почему вы полагаете,

я должен вас написать?» Капица

ответил: «Перед вами два будущих

Нобелевских лауреата». Портрет был

написан,

а

ученые

получили

Нобелевские премии.

21.

Вот и подошло к концу наше маленькое путешествие. Сколько еще интересногоне рассказано… История нашего города удивительно интересна. Ты всегда можешь

продолжить это путешествие сам. А мне остается только поблагодарить

замечательного человека–главную хранительницу Долгопрудненского историкохудожественного музея Наталью Константиновну Трусову, которая душевно и с

любовью рассказала мне о нашем городе и указать источники, которые я

использовала при составлении этого мини-путеводителя.

1. Долгопрудненский историко-художественный музей [Электронный ресурс] – URL:

http://dolgoprudnymuseum.ru/

2. Энциклопедия Долгопрудного. Исторический мультимедийный проект. [Электронный

ресурс] – URL: http://www.dolgoprud.org/

3. Долгопрудный: вчера, сегодня, завтра / сост. А. В. Максимов. -Москва: Издательская группа

Граница, 2012. -260 с.: ил.- ISBN 978-5-94691-499-4

Виктория

history

history