Similar presentations:

Археология этногенеза восточных славян

1.

Презентация на тему""Археология этногенеза восточных славян""

Преподаватель:

Лазарев Сергей Евгеньевич

Работу выполнила студентка

Колледжа Среднерусского

Института управления – филиала

РАНХиГС

Сорокина Ульяна(Банковское дело,

2 курс, группа Б202)

2.

ОглавлениеВведение.................................................................................................................................3

Понятие этногенеза………………….….........................................................................................4

Происхождение славян: данные археологии…………………………………………………………..…..….5

Расселение славян.….…………..................................................................................................7

Жилище Восточных славян……………………………......................................................................8

Общественный строй……………………………….…...................................................................…...9

Достоверно славянские археологические культуры V—VI веков…………………….….............11

Версии археологов по преемственности культур….............................................................14

Хозяйство Восточных славян………………………………………………….............................................17

Ранние направления экспансии славян...............................................................................18

Выводы.……………….….………………………………………………….………………....................................….20

Вопросы……………….….………………………………………………….…………......................................….….21

Список литературы….………………………………………..……….………………….....................................22

3.

ВведениеПроисхождение, история формирования и ареал древних славян изучаются

методами и на стыке различных наук: лингвистики, истории, археологии,

палеоантропологии, генетики. В академической науке не существует единой

точки зрения по этническому происхождению носителей более ранних культур и

их преемственности по отношению к более поздним славянским. Одна из причин

этого - отсутствие сколько-нибудь полноценных письменных источников о

славянах до середины 6 века н.э. Многие представители официальной науки не

причисляют культуру Руси к числу древнейших цивилизаций, называя точкой

отсчета истории Отечества лишь 1 тыс. н. э, сроком формирования древнерусской

культуры, формирования государственности началом княжения князя Рюрика. В

свою очередь существуют неопровержимые доказательства (древние тексты,

археологические раскопки), свидетельствующие о том, что у древних славян в

течение многих веков до этих событий существовали полноценные

государственные образования и в целом богатая языческая культура.

4.

Понятие этногенезаЭтногенез славян по данным археологии — представление

о формировании древнеславянского этноса на базе преемственности

сменяющих друг друга археологических культур от I тысячелетия до н. э. до VI

века,

когда

древние

славяне

были

зафиксированы

в эпиграфических памятниках как уже сформировавшаяся культурно-языковая

общность.

Существуют

различные

теории

этногенеза.

Оригинальная

пассионарная разработана Львом Гумилёвым в работе "Этногенез и биосфера

Земли". Она предполагает возникновение этноса вследствие пассионарного

толчка и конечность его жизненного цикла, который проходит стадии подъёма,

перегрева, надлома, инерции, затухания и перехода в гомеостаз, который

может продолжаться сколько угодно. Полная продолжительность "жизни"

этноса, не прерванной ассимиляцией, уничтожением или новым

пассионарным толчком, по Гумилёву, составляет 1200-1500 лет.

5.

Происхождение славян: данные археологииАрхеология внесла большой вклад в исследование этногенеза славян.

Согласно исследованиям, время выделения этнических славян датируется от

III тысячелетия до нашей эры до первых веков нашей эры. К середине II

тысячелетия до н.э. в хозяйстве племен, заселивших Восточную Европу стало

преобладать земледелие. По другим данным, древнейшие славянские

племена проживали на территории Восточной Европы уже с середины I

тысячелетия до нашей эры, а к концу II века до нашей эры на территории

южных и центральных районов современной Польши и несколько западнее

локализуется пшеворская культура, носители которой относятся по ряду

признаков к праславянам. Праславяне - одно из семейств этого этнического

массива, занявшее территорию от Среднего Поднепровья до Одера и от

северных склонов Карпат до Припяти. Археологическая культура этого

региона относится к тшинецко-комаровской культуре XV-XII вв. до н. э.

6.

На рубеже II и 1 тыс. до н. э. зародилось пашенное земледелие и началосьиспользование железа, что соответствовало чернолесской археологической культуре

(X-VII вв. до н. э.). С той поры народный эпос упоминал о кузнецах, кующих огромный

плуг и побеждающих прилетающего с юга огненного Змея.

Праславянам противостояли скифские племена, пришедшие на смену киммерийцам.

Лишь в VI в. н. э., с началом Великого переселения народов, славяне стали

упоминаться под своим собственным именем. Имеется версия, что в V в. во всем

славянском мире происходила подготовка к бурным событиям последующего

столетия, когда славяне стали активными участниками Великого переселения

народов. Во всю мощь славянская миграция развернулась в VI столетии. Они заселили

подунайские земли, Мезию, Фракию, Фессалию, дошли до владений древней Спарты

и островов Средиземного моря. Из бассейна Балтики потоки переселенцев двигались

в западном направлении в сторону Эльбы и в восточном - по направлению к

Ильменю-озеру. В результате миграции славян в зону расселения германских племен

возникла ветвь западных славян, заселившие византийские владения положили

начало ветви южных славян, те же, кто оказался на Великой Русской равнине,

получили название восточных славян.

7.

Расселение славянРасселение славян

Прародина славян –

территория Дуная,

возможно земли

скифов.

Славяне заселили

обширную

территорию в

результате миграции

Источник изоб.:https://www.proto-slavic.ru/slavic-cradle/

8.

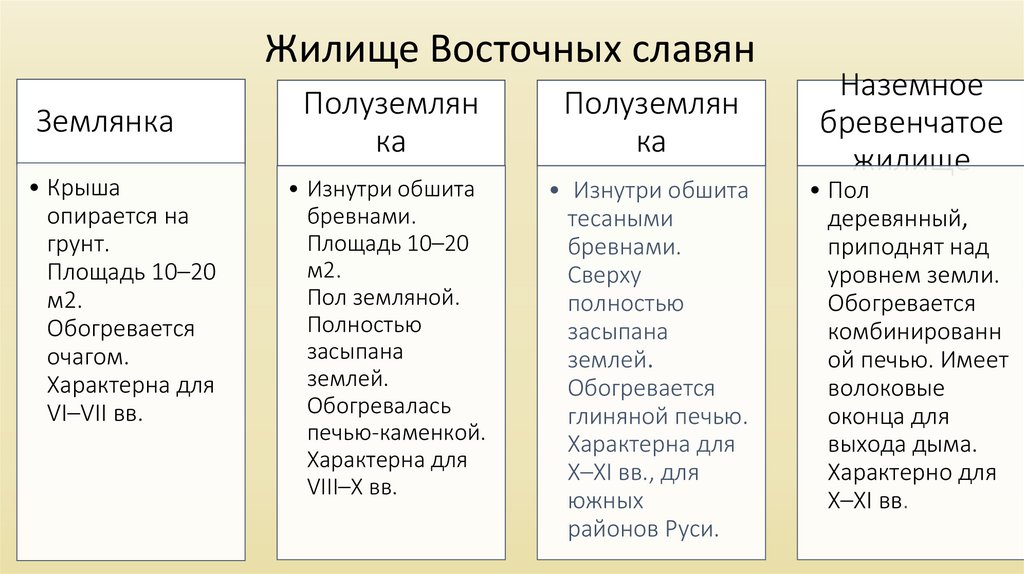

Жилище Восточных славянЗемлянка

• Крыша

опирается на

грунт.

Площадь 10–20

м2.

Обогревается

очагом.

Характерна для

VI–VII вв.

Полуземлян

ка

Полуземлян

ка

• Изнутри обшита

бревнами.

Площадь 10–20

м2.

Пол земляной.

Полностью

засыпана

землей.

Обогревалась

печью-каменкой.

Характерна для

VIII–X вв.

• Изнутри обшита

тесаными

бревнами.

Сверху

полностью

засыпана

землей.

Обогревается

глиняной печью.

Характерна для

X–XI вв., для

южных

районов Руси.

Наземное

бревенчатое

жилище

• Пол

деревянный,

приподнят над

уровнем земли.

Обогревается

комбинированн

ой печью. Имеет

волоковые

оконца для

выхода дыма.

Характерно для

X–XI вв.

9.

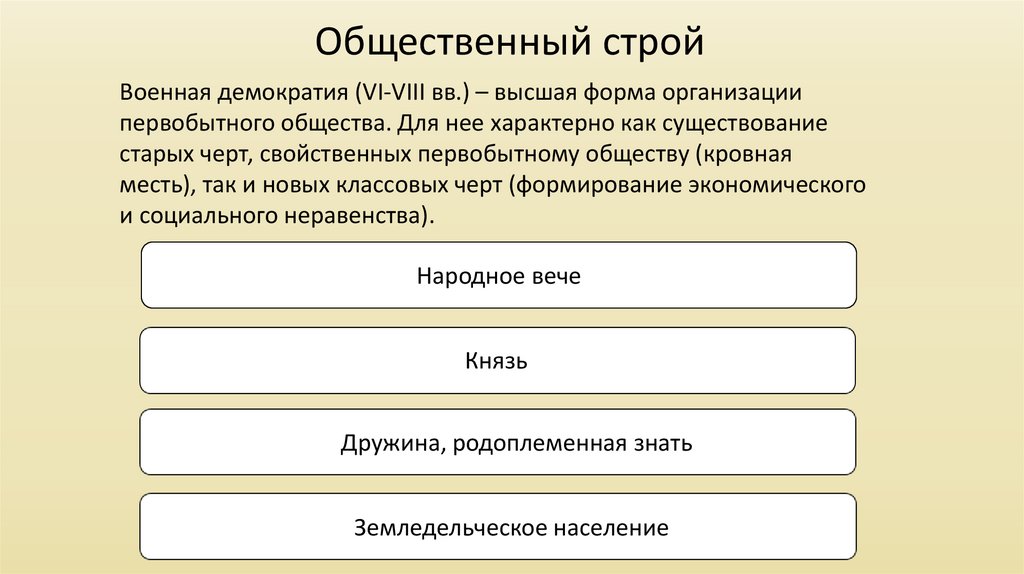

Общественный стройВоенная демократия (VI-VIII вв.) – высшая форма организации

первобытного общества. Для нее характерно как существование

старых черт, свойственных первобытному обществу (кровная

месть), так и новых классовых черт (формирование экономического

и социального неравенства).

Народное вече

Князь

Дружина, родоплеменная знать

Земледельческое население

10.

Основной ячейкой общества у славянявлялась община, называемая в летописи

«род». Судя по характеру жилищ и

поселений, община состояла из семей,

которые включали лишь ближайших

родственников. Семейные обычаи у разных

племён различались. Упоминаемые

византийцами семейные порядки, похожи

на обычаи полян, описанные «Повестью

временных лет». Это были патриархальные

нравы, с «утренними дарами» за невесту и

ритуальными убийствами жён на могиле

мужа. Другие племена практиковали

полигамный брак с пережитками

матрилинейности. Основным занятием

общинников было земледелие. Ремесло

носило домашний характер.

Источник изоб.:https://klike.net/5529-kartinki-drevnieslavjane-100-foto.html

11.

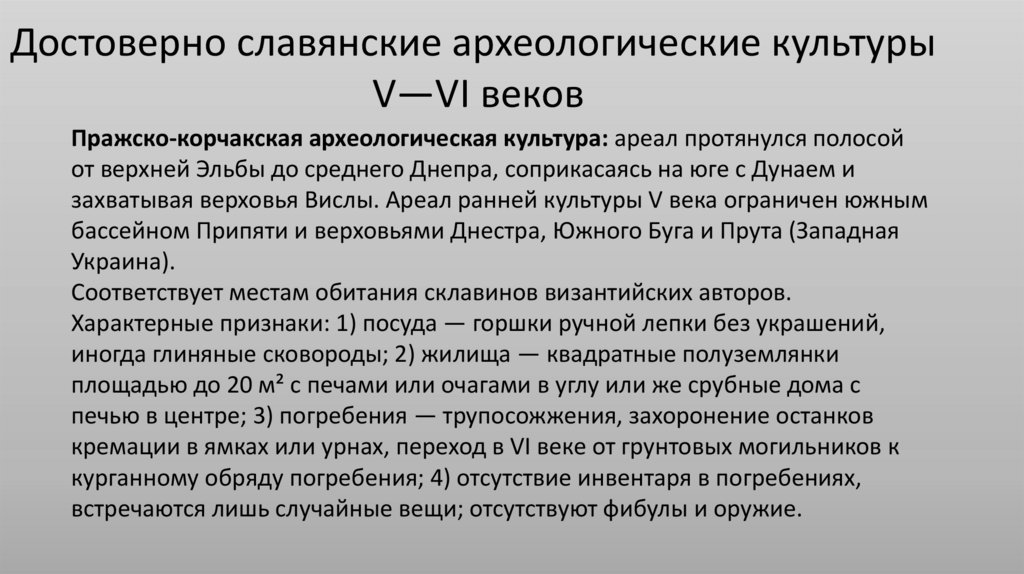

Достоверно славянские археологические культурыV—VI веков

Пражско-корчакская археологическая культура: ареал протянулся полосой

от верхней Эльбы до среднего Днепра, соприкасаясь на юге с Дунаем и

захватывая верховья Вислы. Ареал ранней культуры V века ограничен южным

бассейном Припяти и верховьями Днестра, Южного Буга и Прута (Западная

Украина).

Соответствует местам обитания склавинов византийских авторов.

Характерные признаки: 1) посуда — горшки ручной лепки без украшений,

иногда глиняные сковороды; 2) жилища — квадратные полуземлянки

площадью до 20 м² с печами или очагами в углу или же срубные дома с

печью в центре; 3) погребения — трупосожжения, захоронение останков

кремации в ямках или урнах, переход в VI веке от грунтовых могильников к

курганному обряду погребения; 4) отсутствие инвентаря в погребениях,

встречаются лишь случайные вещи; отсутствуют фибулы и оружие.

12.

Пеньковская археологическая культура: ареал от среднего Днестра до СеверскогоДонца (западный приток Дона), захватывая правобережье и левобережье средней

части Днепра (территория Украины).

Соответствует вероятным местам обитания антов византийских авторов.

Отличается так называемыми антскими кладами, в которых находят бронзовые

литые фигурки людей и животных, расцвеченные эмалями в специальных

выемках. Фигурки по стилю аланские, хотя техника выемчатой эмали пришла

вероятно из Прибалтики (наиболее ранние находки) через провинциальноримское искусство европейского Запада. По другой версии эта техника развилась

на месте в рамках предшествующей киевской культуры. От пражско-корчакской

культуры пеньковская отличается, кроме характерной формы горшков,

относительным богатством материальной культуры и заметным влиянием

кочевников Причерноморья. Археологи М. И. Артамонов

и И. П. Русанова признавали булгар-земледельцев основными носителями

культуры, по крайней мере на её начальной стадии.

13.

Колочинская археологическая культура: ареал в бассейне Десны и верховьевДнепра (Гомельская область Белоруссии и Брянская область России). Примыкает на

юге к пражско-корчакской и пеньковской культурам. Зона смешивания балтских и

славянских племён. Несмотря на близость к пеньковской культуре В. В. Седов

относил её к балтской на основании насыщенности местности

балтскими гидронимами, но другие археологи не признают данный признак

этноопределяющим для археологической культуры.

14.

Версии археологов по преемственности культурАмериканский археолог Мария Гимбутас (1921—1994)

полагала, что к началу новой эры праславяне уже были

значительным народом, который, однако, будучи

автохтонным населением северного Прикарпатья, жил

под игом пришельцев, сначала с востока, а затем с

запада[9]. После ухода готов, которых ассоциируют со

сравнительно более развитой черняховской культурой,

в данном регионе наблюдается возврат к традициям

раннего железного века, прослеживавшимся во время

владычества готов и других пришлых племён лишь на

некоторых изолированных территориях. Обращаясь к

предшественникам славян, М. Гимбутас усматривала

следы их предков в местной чернолесской культуре

раннего железного века, процветавшей в Прикарпатье

до нашествия сарматов, а затем германцев.

Источник изоб.:https://www.liveinternet.ru/

tags

15.

Известный археолог-славист академик В. В. Седов (1924—2004) выделял несколько ранних археологических культур,

которые считал славянскими. По его мнению славяне —

это культура подклёшевых погребений 400100 годов до н. э.в междуречье Одера и Вислы (центральная и

южная Польша). В результате миграции кельтские

племена вошли в соприкосновении с праславянами, и культура

подклёшевых погребений трансформируется

в пшеворскую (II—IV века), а кельты в Польше ассимилируются

славянами, которых Седов ассоциировал с венедами.

Во II—III веках славянские племена пшеворской культуры из

Висло-Одерского региона мигрируют в лесостепные районы

междуречья Днестра и Днепра, заселенные сарматскими и

позднескифскими племенами, принадлежавшими к иранской

Источник изоб.:https://www.ras.ru/

языковой группе и вытесняют последних с их территории.

win/DB/show_per.asp

16.

В ряде статей известные ленинградские археологи Д. А. Мачинский (1937—2012), М. Б.Щукин (1937—2008) и Г. С. Лебедев (1943—2003) сформулировали свою концепцию по

этногенезу славян. Языковые предки славян к середине I тысячелетия до н. э.

представляли собой совокупность родственных групп, рассеянных родовыми

коллективами по лесной зоне Восточной Европы

и говоривших на сходных диалектах прабалтославянского языка, отличия в которых

нарастали по мере географического удаления друг от друга. Возможным

археологическим эквивалентом прабалтославян в VIII—IV веках до н. э.

является милоградско-подгорцевская культурная общность в районе северной Украины

и южной Белоруссии, а также культура штрихованной керамики в Средней Белоруссии.

Для этих близких культур раннего железного века характерны: расселение на

постоянных родовых укрепленных городищах, жилище слегка углублено в землю с

очагом в углу помещения, ямные могилы с кремацией без инвентаря, высокие лепные

горшки, узколезвийные топоры, слабоизогнутые серпы, костяные наконечники стрел.

К III веку до н. э. милоградская культура исчезает в результате сокрушительного

продвижения сарматов на Запад, но более северная культура штрихованной керамики

без видимых потрясений продолжает своё развитие до IV века.

17.

Хозяйство Восточных славянОсновой экономики было земледелие, среди возделываемых культур в

разных регионах преобладала пшеница либо просо, выращивались также

ячмень, рожь, овёс. Вторым главным занятием славян было разведение

крупного рогатого скота, свиней, овец, кур и уток.

Населённые пункты были преимущественно не укреплённые, состоящие из 8

– 20 домов (до 92), в ряде регионов они располагались гнёздами на

расстоянии 300 – 400 м. Гнёзда находились на удалении в несколько км друг

от друга. Жилища – полуземлянки, площадью 8 – 20 м², углублённые в землю

на 0,5 – 1 м, с дощатым или обмазанным глиной полом. Стены – либо срубы,

либо столбовые конструкции. Крыши двускатные с деревянным каркасом,

крытым соломой. Неотъемлемой частью дома был очаг на западе славянских

земель и печь на востоке. На севере, в области распространения славянской

суковско-дзедзинской культуры, преобладали срубные полностью надземные

постройки.

18.

Ранние направления экспансии славянВ V веке на юге своего ареала

пшеворская культура сменяется пражскокорчакской, которая вначале

ограничивалась верховьями Одры

(Одера), Вислы и Днестра. Другая

славянская археологическая культура —

суковско-дзедзицская – занимала

среднее течение Одры (Одера). С VI века

появляется и третья – пеньковская

культура – от среднего течения Днестра

до среднего течения Днепра и даже

Северского Донца. В. В. Седов

приписывает её антам, но надо заметить,

что многие исследователи не считают её

славянской.

Источник изоб.:https://dzen.ru/a/ZQg-mXFmP02uCZnp

19.

В VI веке пражско-корчакская культура продвигается на правобережьесреднего Днепра. С этого времени можно уверенно считать эти земли

населёнными славянами. В 530 годах н.э. славяне начинают вытеснять с

территории современной Чехии и верховий Эльбы остатки германского

населения, окончательно заселяя эти места после ухода в 568 году

германоязычных лангобардов из Моравии в Италию.

Обогнув Карпаты с юга, крупные массы славянского населения – носителей

пражско-корчакской (склавинской) и пеньковской (антской) культур –

проникают в VI веке в нижнее Подунавье и междуречье Дуная и Днестра.

Смешавшись с местным дако-романским населением, они образовали

ипотешти-кындештскую культуру. Тут славяне столкнулись с Византийской

империей и с этого времени непрерывно фигурируют в текстах византийских

историков.

20.

ВыводыИзучение этногенеза восточных славян дает

ценную информацию об их исконных корнях,

культурной эволюции и социальной динамике.

Углубляясь в археологические свидетельства и

исторический контекст, исследователи могут

сделать важные выводы, которые освещают путь

восточнославянских цивилизаций. Практическое

значение этого исследования распространяется на

формирование культурных нарративов,

содействие межкультурному взаимопониманию и

развитие области археологии.

21.

Вопросы1. Что такое этногенез?

2. Как выглядели жилища славян?

3. Назовите общественный строй славян.

4. Чем занимались Восточные славяне?

5. В каком веке славяне населили правобережье Днепра?

22.

Список литературы• Артамонов М. И. Болгарские культуры Северного и Западного

Причерноморья // Доклады Отделений и Комиссий Географического

общества СССР. Вып. 15: Этнография. — Л.: Изд-во ВГО, 1970. — С. 3—37.

• Гимбутас М. Славяне. Сыны Перуна = The Slaves / Пер. с англ. Ф. С.

Капицы. — М.: Центрполиграф, 2003. — 216 с. — (Загадки древних

цивилизаций). — ISBN 5-9524-0357-3.

• Седов В. В. Этногенез ранних славян // Вестник Российской академии

наук. — 2003. — Т. 73, № 7. — С. 594—605.

• А. С. Герда, Г. С. Лебедева. — Л.: Изд-во Ленинградского университета,

1989. — С. 105—115.

• Д. А. Мачинский. — СПб.: Нестор-История, 2012. — С. 166—174.

history

history