Similar presentations:

Физиология и биофизика возбудимых тканей

1. Физиология и биофизика возбудимых тканей. Введение в предмет “Нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой области”

Лекция №1Для стоматологического факультета ПИМУ

Кафедра нормальной физиологии им. Н.Ю.Беленкова

доцент Продиус Петр Анатольевич

2022 г.

2. План лекции

• 1. Предмет, задачи и методы исследованийнормальной физиологии человека

• 2. Понятие о возбудимых тканях и их

свойства

• 3. Современные представления о строении

клеточной мембраны

• 4. Мембранный потенциал и его

происхождение

• 5. Потенциал действия, его фазы и их

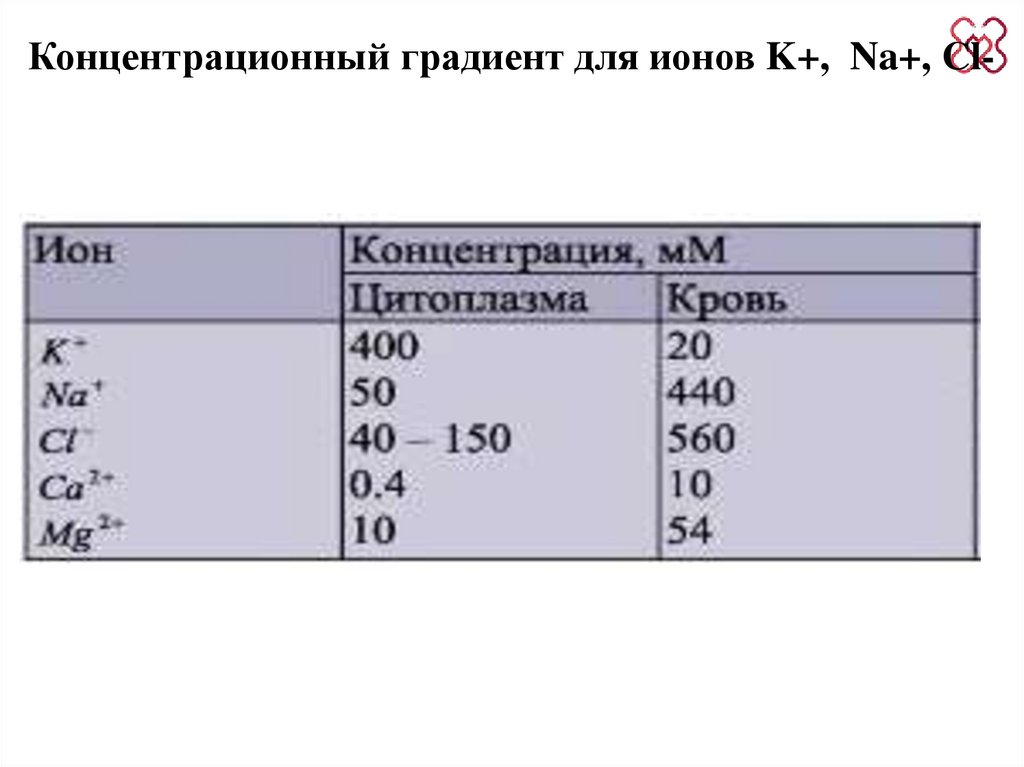

происхождение.

3. Физиология как научная дисциплина

Физиология (греч. physis – природа, logos - учение)– наука, изучающая процессы жизнедеятельности и

механизмы их регулирования в различных

биологических системах: клетки – ткани – органы –

системы органов – организм.

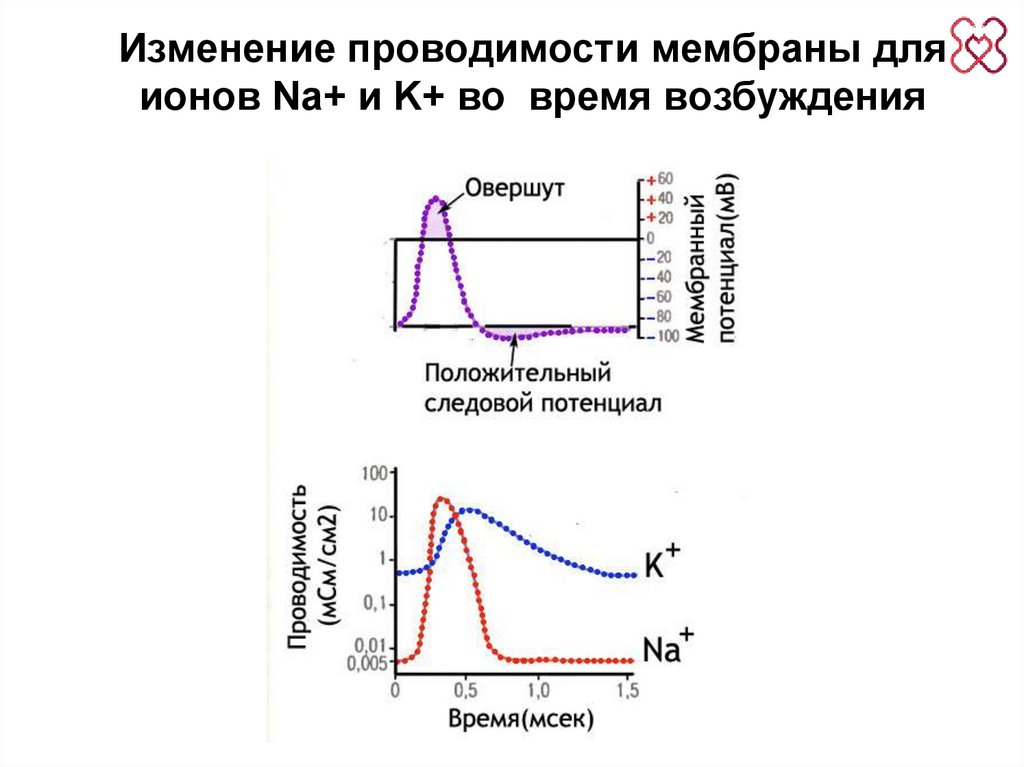

Предметом являются функции и свойства живого

организма,

их

связи

между

собой

(функциональные

связи),

природа

(физиологические механизмы) и регуляция

процессов жизнедеятельности (физиологических

процессов), а также приспособление к изменениям

во внутренней и внешней среде.

4. Живой организм как открытая биосистема

Система – совокупность элементов имеющихмежду собой связи.

Биосистема – совокупность живых клеток,

тканей

и

органов

постоянно

взаимодействующих с внешней средой и

осуществляющих с ней обмен веществ, энергии

и информации.

Живые

организмы

более

активно

взаимодействуют с внешней средой чем

объекты неживой природы

5. Основные понятия в физиологии возбудимых тканей

Раздражимость – способность живой материи активноотвечать на воздействие внешней и внутренней среды

изменением обменных процессов.

Раздражитель – это изменение внешней или

внутренней среды организма, воспринимаемое клетками

и вызывающее ответную реакцию.

Возбудимость - способность ткани отвечать на

раздражение быстрым колебанием мембранного

потенциала, т.е. генерацией потенциала действия (ПД).

Возбуждение

–

процесс,

характеризующийся

изменением обмена клетки в ответ на раздражение в

виде генерации ПД.

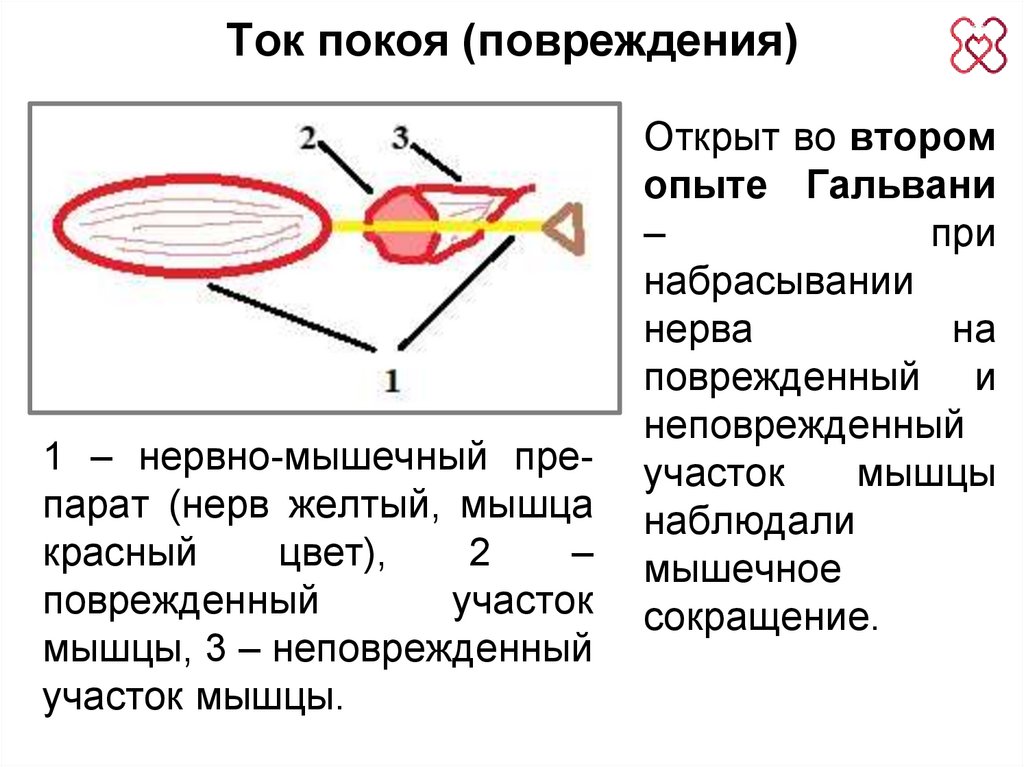

6. Ток покоя (повреждения)

1 – нервно-мышечный препарат (нерв желтый, мышцакрасный

цвет),

2

–

поврежденный

участок

мышцы, 3 – неповрежденный

участок мышцы.

Открыт во втором

опыте Гальвани

–

при

набрасывании

нерва

на

поврежденный и

неповрежденный

участок

мышцы

наблюдали

мышечное

сокращение.

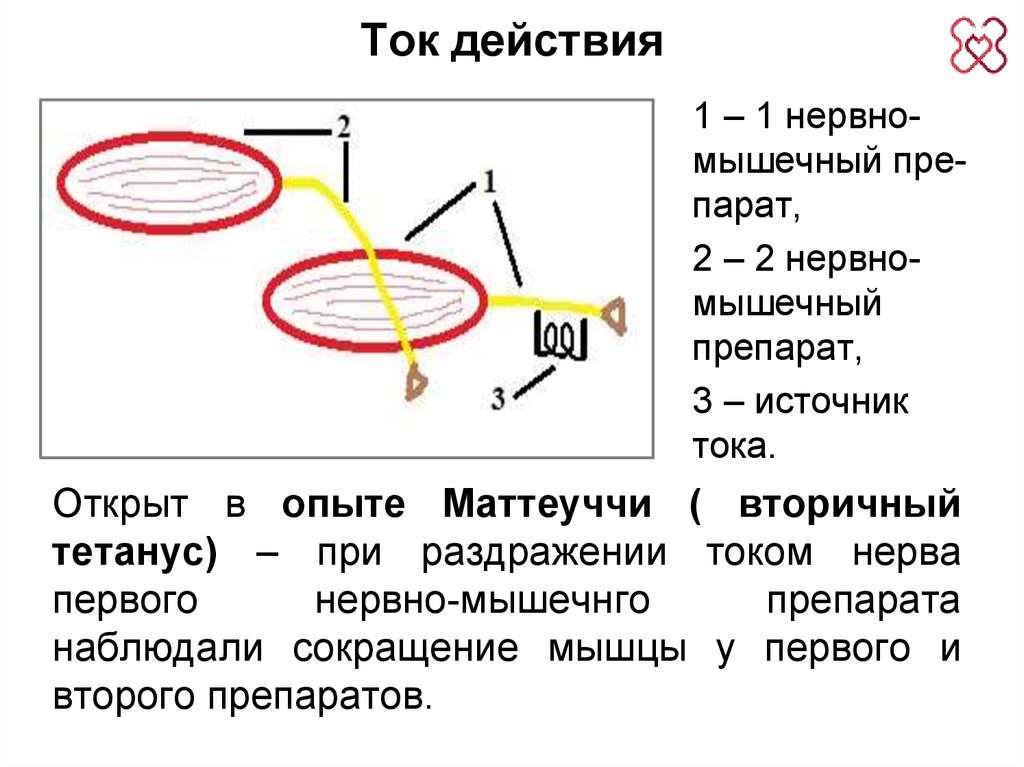

7. Ток действия

1 – 1 нервномышечный препарат,2 – 2 нервномышечный

препарат,

3 – источник

тока.

Открыт в опыте Маттеуччи ( вторичный

тетанус) – при раздражении током нерва

первого

нервно-мышечнго

препарата

наблюдали сокращение мышцы у первого и

второго препаратов.

8.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ПРИРОДЫ БИОТОКОВВ 1848 году Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон,

используя струнный гальванометр, показал, что

поврежденный

участок

мышцы

несет

отрицательный заряд, а неповрежденный

участок— положительный.

9.

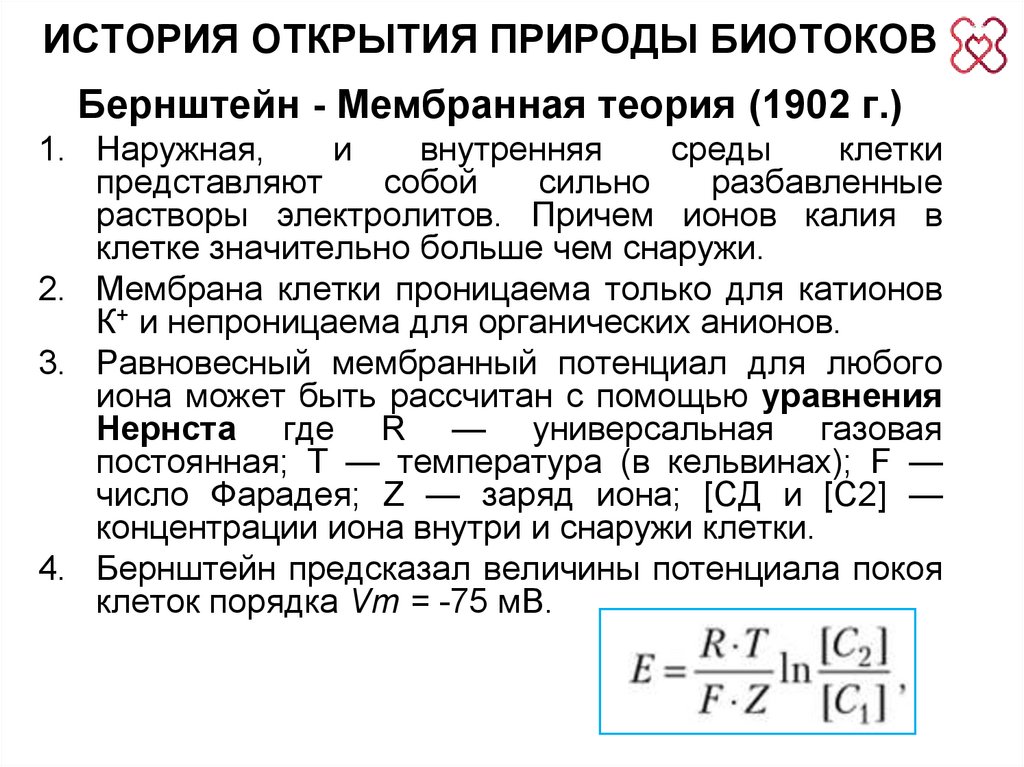

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ПРИРОДЫ БИОТОКОВБернштейн - Мембранная теория (1902 г.)

1. Наружная,

и

внутренняя

среды

клетки

представляют

собой

сильно

разбавленные

растворы электролитов. Причем ионов калия в

клетке значительно больше чем снаружи.

2. Мембрана клетки проницаема только для катионов

К+ и непроницаема для органических анионов.

3. Равновесный мембранный потенциал для любого

иона может быть рассчитан с помощью уравнения

Нернста где R — универсальная газовая

постоянная; Т — температура (в кельвинах); F —

число Фарадея; Z — заряд иона; [СД и [С2] —

концентрации иона внутри и снаружи клетки.

4. Бернштейн предсказал величины потенциала покоя

клеток порядка Vm = -75 мВ.

10.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ ПРИРОДЫБИОТОКОВ

Ходжкин, Хаксли, Катц. Мембранно–ионная

теория. Нобелевская премия в 1963 году.

Экспериментально доказали происхождение

биотоков покоя и действия.

Потенциал покоя и потенциал действия

является по своей природе мембранными

потенциалами,

обусловленными

полупроницаемыми

свойствами

клеточной

мембраны и неравномерным распределением

ионов между клеткой и средой, которое

поддерживается

механизмами

активного

транспорта,

локализованные

в

самой

мембране.

11.

БИОТОКИ ПОКОЯТок покоя (ток повреждения) – ток

между

поврежденным

и

поврежденным участком ткани.

Мембранный потенциал покоя (МПП) –

разность

потенциалов

между

наружной и внутренней сторонами

мембраны.

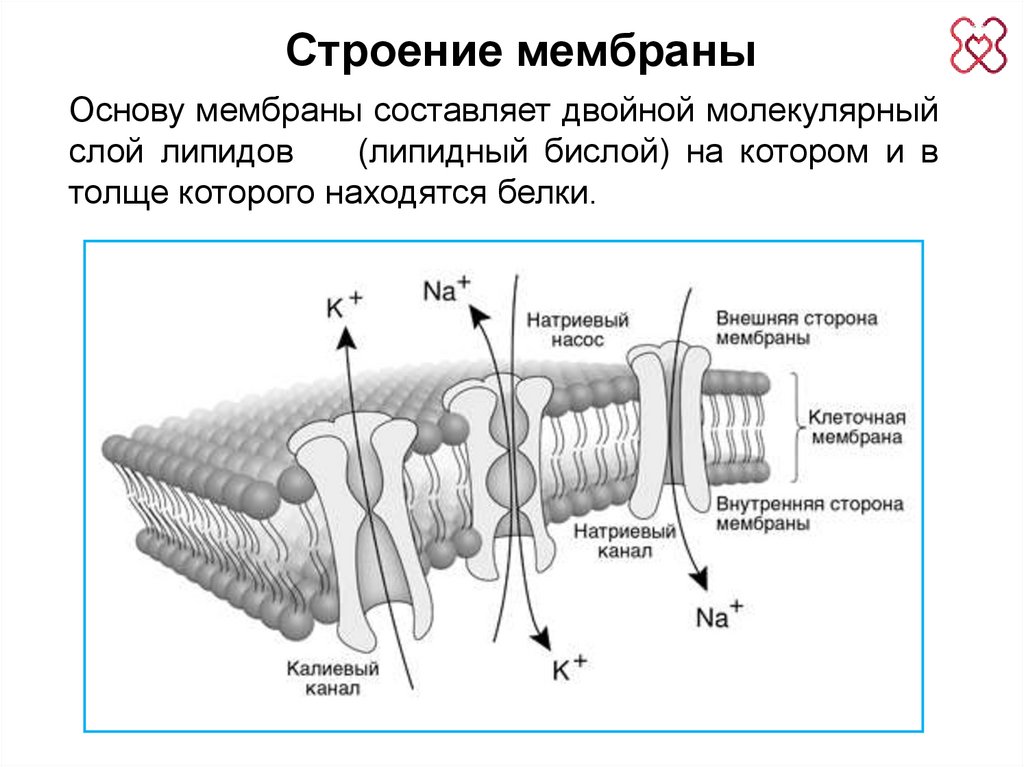

12. Строение мембраны

Основу мембраны составляет двойной молекулярныйслой липидов

(липидный бислой) на котором и в

толще которого находятся белки.

13. Избирательная проницаемость клеточной мембраны

Обменвеществ

через

мембрану

клетки

осуществляется

через

липидный

бислой

или

транспортные белки с помощью процессов диффузии,

осмоса, активного и везикулярного транспорта.

Простая диффузия – пассивное движение частиц из

области высокой концентрации в область низкой

концентрации.

Жирорастворимые

вещества

диффундируют через липидный бислой (этанол, СО2),

водорастворимые через водные каналы (ионы К+, Na+).

Ионные

каналы

делятся

на

управляемые

и

неуправляемые.

Осмос – пассивное движение воды из области с низкой

концентрацией веществ в область с высокой

концентрацией веществ.

14.

Облегченная диффузия –пассивный переносвеществ с помощью специальных белковпереносчиков по концентрационному градиенту

(белок-переносчик инсулинзависимая пермиаза

для глюкозы).

Активный транспорт - перенос веществ

против

градиента

концентрации

с

использованием энергии АТФ. Обеспечивается

белковыми

комплексами

(насосами

или

помпами) с использованием энергии АТФ (Na, K

– АТФаза).

Везикулярный транспорт – энергозависимый

процесс поступления в клетку (эндоцитоз) и

выделения

из

клетки

(экзоцитоз)

высокомолекулярных веществ и частиц.

15. ПРИРОДА МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОКОЯ

Мембранный потенциал покоя возникает благодарянаправленному движению заряженных частиц.

Основная часть МПП возникает благодаря диффузии

ионов К+ через мембрану клетки из внутриклеточной

среды во внеклеточную.

Поддержание трансмембранного потенциала

(МПП) предопределено:

1. Концентрационным и электрическим градиентом

для ионов K+, Na+, Cl-;

2. Избирательно высокой проницаемостью мембраны

для К+;

3. Наличием активного транспорта (Nа+,К+- насоса) в

мембране.

16.

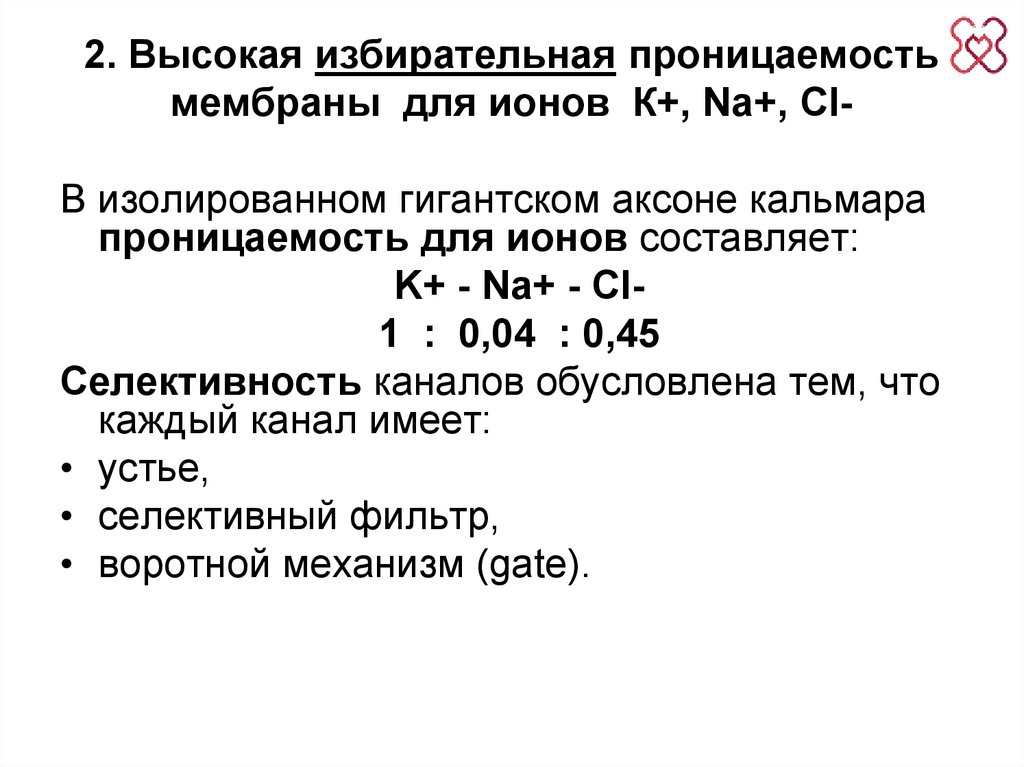

Концентрационный градиент для ионов K+, Na+, Cl-17. 2. Высокая избирательная проницаемость мембраны для ионов К+, Na+, Cl-

2. Высокая избирательная проницаемостьмембраны для ионов К+, Na+, ClВ изолированном гигантском аксоне кальмара

проницаемость для ионов составляет:

K+ - Na+ - Cl1 : 0,04 : 0,45

Селективность каналов обусловлена тем, что

каждый канал имеет:

• устье,

• селективный фильтр,

• воротной механизм (gate).

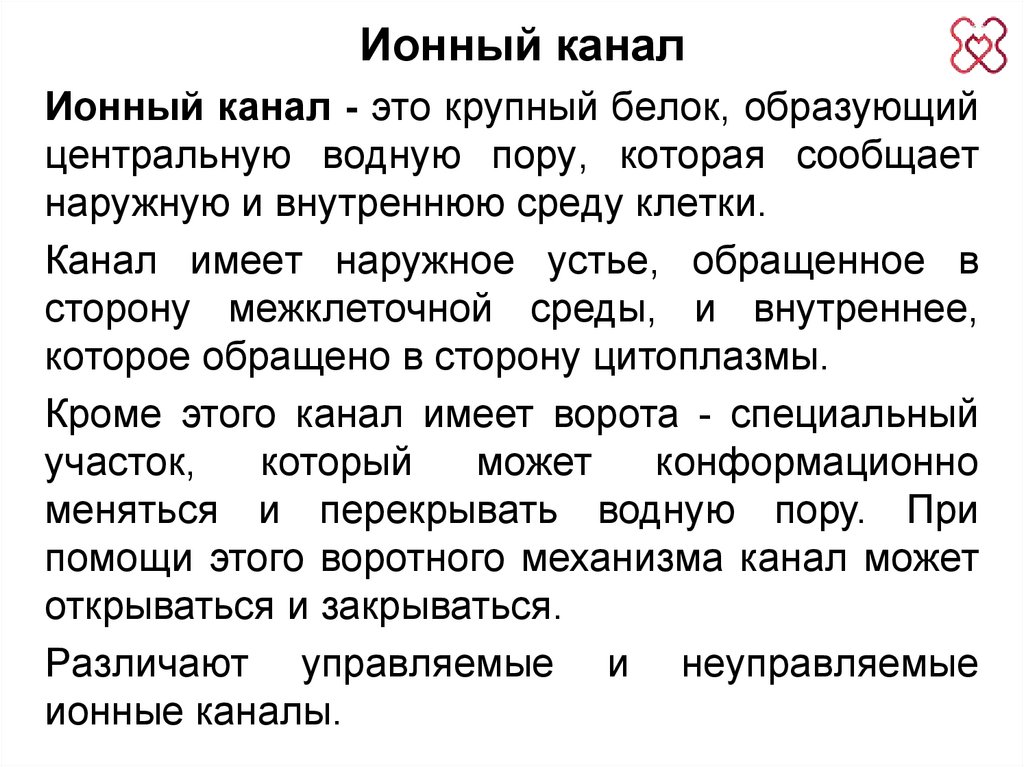

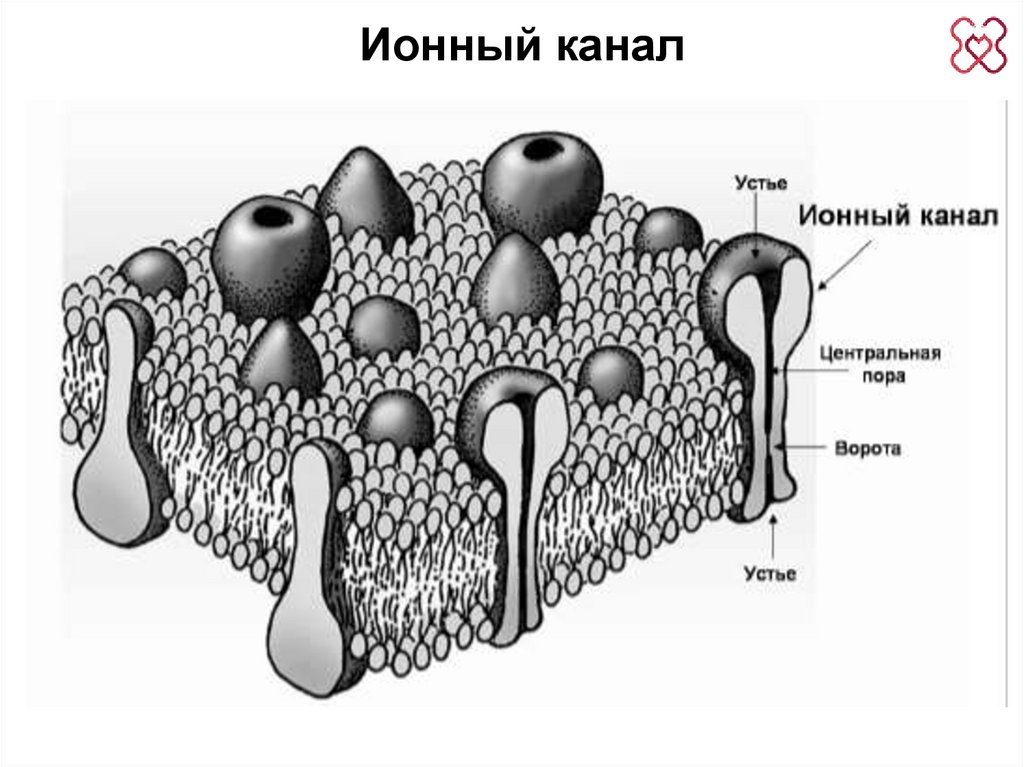

18.

Ионный каналИонный канал - это крупный белок, образующий

центральную водную пору, которая сообщает

наружную и внутреннюю среду клетки.

Канал имеет наружное устье, обращенное в

сторону межклеточной среды, и внутреннее,

которое обращено в сторону цитоплазмы.

Кроме этого канал имеет ворота - специальный

участок,

который

может

конформационно

меняться и перекрывать водную пору. При

помощи этого воротного механизма канал может

открываться и закрываться.

Различают управляемые и неуправляемые

ионные каналы.

19.

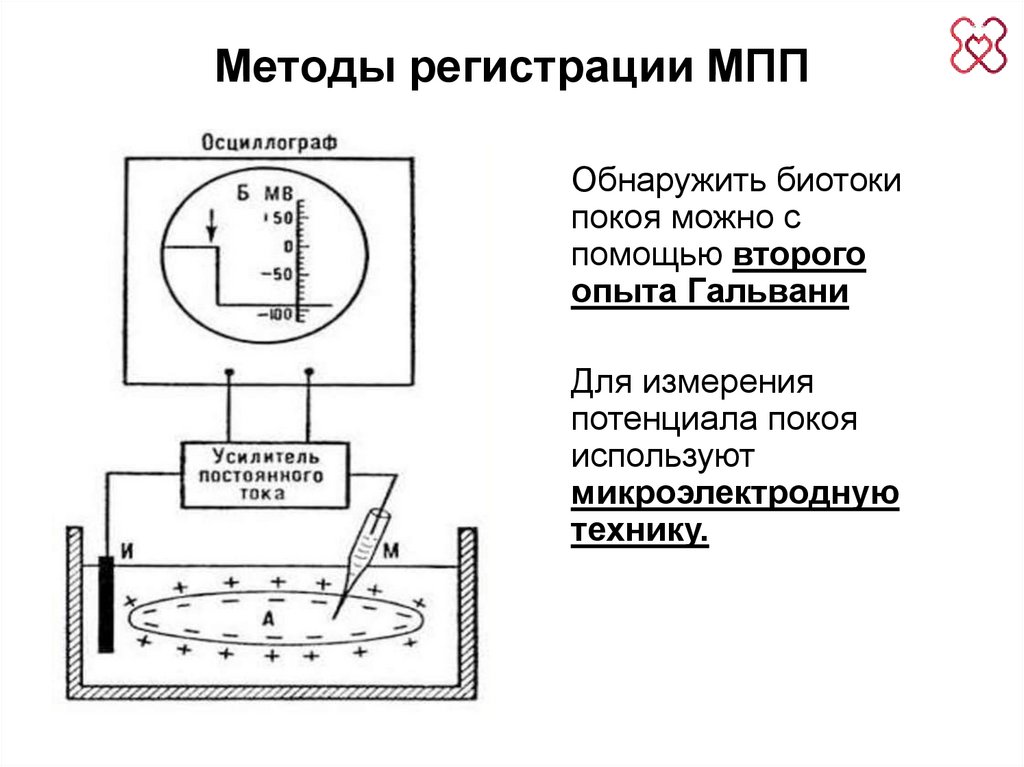

Ионный канал20. Методы регистрации МПП

Обнаружить биотокипокоя можно с

помощью второго

опыта Гальвани

Для измерения

потенциала покоя

используют

микроэлектродную

технику.

21.

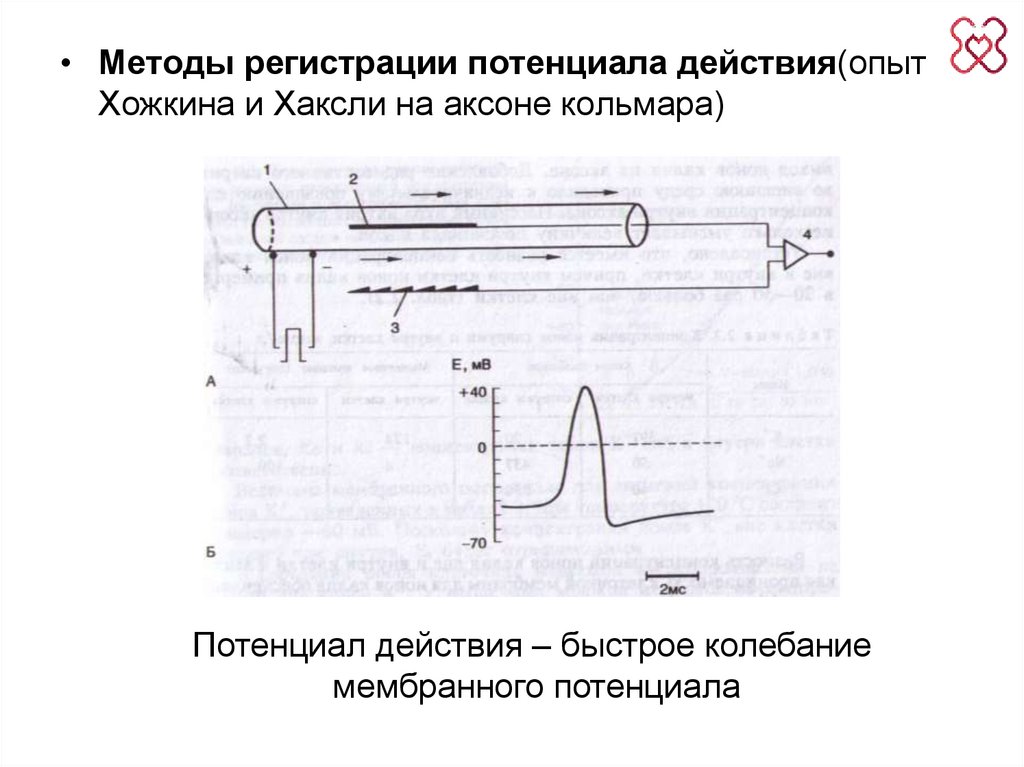

• Методы регистрации потенциала действия(опытХожкина и Хаксли на аксоне кольмара)

Потенциал действия – быстрое колебание

мембранного потенциала

22.

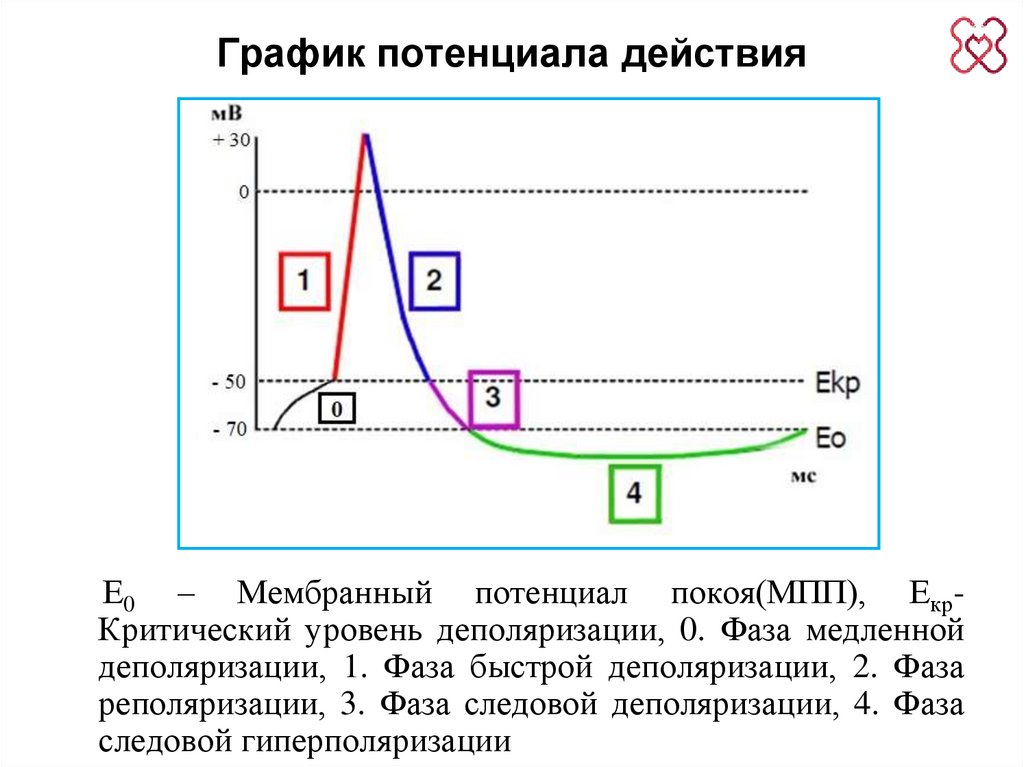

График потенциала действияЕ0 – Мембранный потенциал покоя(МПП), ЕкрКритический уровень деполяризации, 0. Фаза медленной

деполяризации, 1. Фаза быстрой деполяризации, 2. Фаза

реполяризации, 3. Фаза следовой деполяризации, 4. Фаза

следовой гиперполяризации

23. Как меняется заряд мембраны

• Фаза быстрой деполяризацииУменьшение отрицательного заряда с -50 до нуля, смена

заряда мембраны и небольшое увеличение до +20-30 Мв

• Фаза реполяризации

Восстановление знака и величины заряда до -50 Мв (уровня

Екр)

• Фаза следовой деполяризации

Восстановление знака и величины заряда до -70 Мв(уровня

Е0)

• Фаза следовой гиперполяризации

Увеличение заряда с -70 до -90 Мв

24. Механизм изменения заряда в фазу быстрой деполяризацией

Деполяризацияза

счет

действия

раздражителя,

достигшая

уровня

КУД,

открывает быстрые m-ворота в потенциалзависимых

Na-каналах

и

увеличивает

проницаемость

Na+-в

500

раз.

По

электрохимическому

и концентрационному

градиенту положительно заряженные ионы

устремляются

внутрь

клетки.

После

перезарядки мембраны наблюдается закрытие

в них медленных h-ворот (инактивационных)

вход Na прекращается.

25. Механизм изменения заряда в фазу реполяризации

Открытие потенциал-зависимых каналов дляионов К+ и инактивация Na+- увеличивает

проницаемость для К+. ионов К+ выходят из

клетки восстанавливая заряд мембраны.

В эту фазу открываются h-ворота и

закрываются m-ворота потенциал-зависимых

Na-каналов.

biology

biology