Similar presentations:

Земледелие. Основная формула растениеводства

1.

ЗемледелиеПрофессор С.Н. Еланский

2.

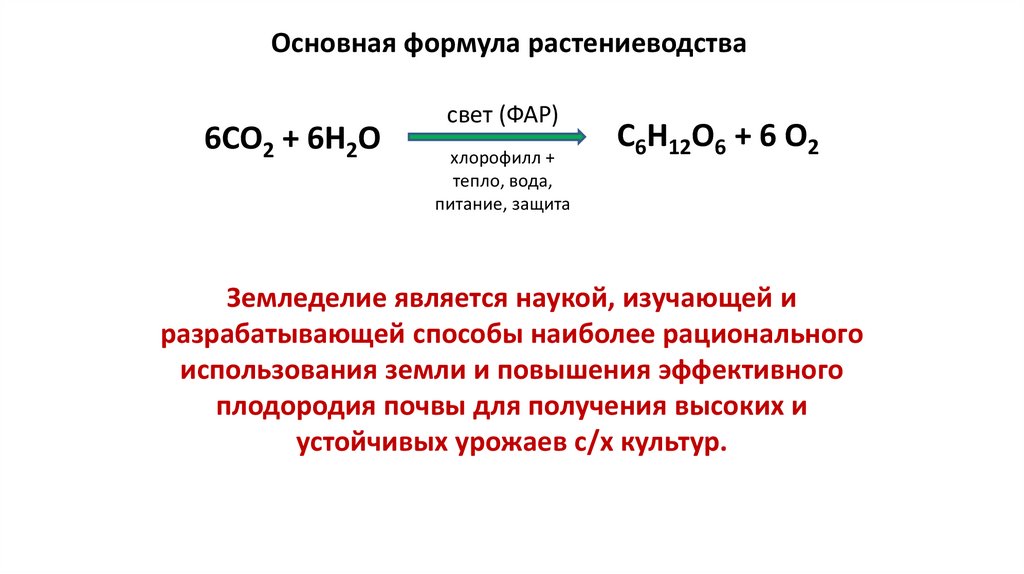

Основная формула растениеводства6СО2 + 6Н2О

свет (ФАР)

хлорофилл +

тепло, вода,

питание, защита

С6Н12О6 + 6 О2

Земледелие является наукой, изучающей и

разрабатывающей способы наиболее рационального

использования земли и повышения эффективного

плодородия почвы для получения высоких и

устойчивых урожаев с/х культур.

3.

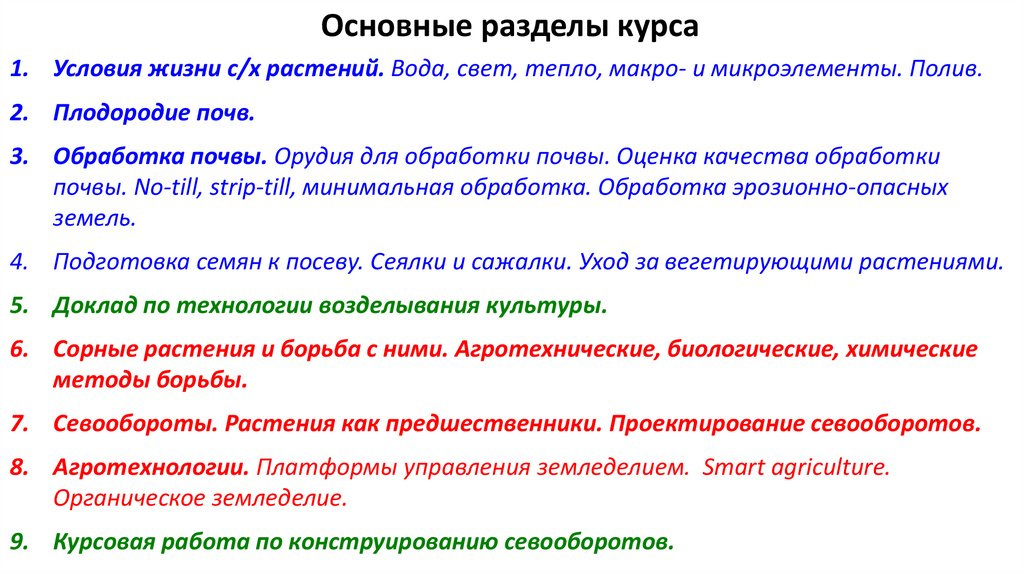

Основные разделы курса1. Условия жизни с/х растений. Вода, свет, тепло, макро- и микроэлементы. Полив.

2. Плодородие почв.

3. Обработка почвы. Орудия для обработки почвы. Оценка качества обработки

почвы. No-till, strip-till, минимальная обработка. Обработка эрозионно-опасных

земель.

4. Подготовка семян к посеву. Сеялки и сажалки. Уход за вегетирующими растениями.

5. Доклад по технологии возделывания культуры.

6. Сорные растения и борьба с ними. Агротехнические, биологические, химические

методы борьбы.

7. Севообороты. Растения как предшественники. Проектирование севооборотов.

8. Агротехнологии. Платформы управления земледелием. Smart agriculture.

Органическое земледелие.

9. Курсовая работа по конструированию севооборотов.

4.

Проблема увеличения производствапродуктов питания

5.

Площади, пригодные для сельского хозяйстваЗелёное — земли, используемые для выращивания растений,

коричневое — земли, пригодные для выпаса скота.

6.

Площади, пригодные для сельского хозяйства, с учетомводного режима (долговременные пашни)

Жёлтым обозначены «долгосрочные пашни», коричневым – территории,

испытывавшие засуху в период наблюдений (2004-2009 г). Данные NASA

7.

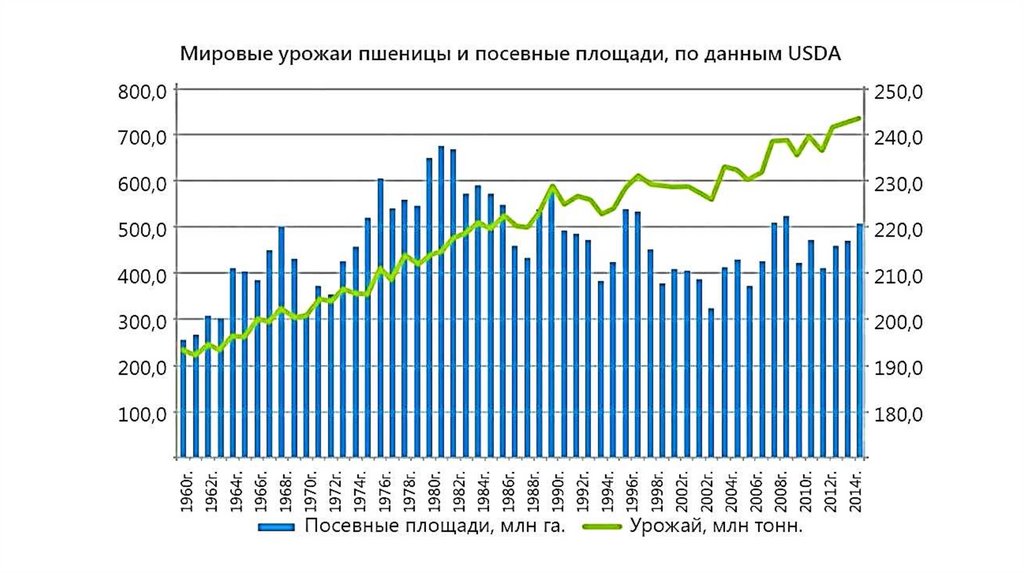

Суммарный урожай всех культур (в сухом весе)Самые промышленно развитые страны уже исчерпали возможности увеличения урожая

Потенциально Россия может нарастить урожай зерновых до 180-200 млн. тонн

8.

9.

Решение проблемы интенсификации с/хпроизводства возможно только за счет

внедрения новых технологий

Сельское хозяйство стало наукоемкой отраслью, отзывчивой на

внедрение инновационных технологий. Рентабельное производство

большинства культур возможно только при использовании новой

техники, технологий, пестицидов, сортов.

Для работы необходимы высокообразованные кадры.

10.

Системы земледелия: от древности до наших днейВозделывание культурных растений началось примерно 10-12 тыс. лет

назад.

Подсечно-огневая система земледелия – в лесной зоне

Переложная система – в степной зоне

Трёхпольная система – озимые, яровые, пар. Самая популярная в России

в 18-19 веках

Плодосменная система

Интенсивная система. Точное земледелие. Минимальные технологии.

Органическое земледелие. Противоэрозионные системы.

11.

Орошаемое земледелие также появилось в древние времена. В гигантскихречных долинах Нила, Тигра, Евфрата, Инда несколько тысяч лет назад

уже существовала управляемая ирригация земель. Древние египтяне

понимали, что затопление полей при разливах Нила выполняет сразу три

задачи: увлажнение поля, удобрение их речным илом, и удаление солей,

накопившихся на поверхности почвы за сухой период.

Параллельно с Египтом и Двуречьем, то есть до II тысяч лет до н.э.,

древняя ирригация развивалась и в Средней Азии. Почвы дельты Амударьи

тяжелые с низким плодородием, поэтому хорезмские земледельцы

научились их удобрять различными отходами и песковать.

В Восточном Китае еще 4000 лет до н.э. правительство, управляло

ежегодными полевыми работами: определяло время вспашки, удобрения,

способы посева и т.д.

12.

Античные временаУченик Аристотеля Феофраст (ок. 372-287 гг. до н.э.) в

своем труде «Исследования о растениях» рекомендовал,

на каких почвах какие культуры лучше сеять, как

поддерживать плодородие почвы, рассуждал о роли

навоза.

Марк Порций Катон Старший (234-149 гг. до н.э.) —

собрал практические советы по обработке почвы,

возделыванию виноградников, оливковых садов, по

луговодству и животноводству. Катон сделал попытку

классифицировать почвы по их пригодности для

выращивания культурных растений, привел практические

советы по хранению и срокам вывоза навоза на поля, дал

рекомендации по возделыванию люпина, вики, бобов на

зеленое удобрение, по срокам скашивания трав на сено

(до начала созревания семян).

13.

Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н.э.). Уделял большоезначение научному подходу в решении вопросов земледелия,

предлагал изучать почвы по отдельным районам, советовал на

более «жирных» почвах сеять пшеницу, а на более тощих — бобы.

Первый стал утверждал самостоятельность земледелия как науки.

Предлагал использовать севооборот.

Гай Секунда Плиний Старший (23-79 гг. н.э.) Считал, что

плодородие почв падает, и компенсировать это нельзя никакими

самыми дорогими способами ее обработки. По сути, он предложил

вариант закона убывающего плодородия почвы. Плиний трагически

погиб при извержении Везувия в 79 г., когда пытался поближе

понаблюдать за этим природным явлением.

Луций Юний Мозерат Колумелла (I в. н.э.) — выдающийся

римский писатель и агроном. Его сочинение «О сельском

хозяйстве», включающее 12 книг, является настоящей

сельскохозяйственной энциклопедией.

14.

Средние векаНачиная с первого века нашей эры, развитие науки практически полностью

остановилось, были забыты труды древних мыслителей по агрономии и

естествознанию. Только спустя 1000 лет стали возвращаться к античным

авторам, прежде всего к Аристотелю и Колумелле.

Только в XVIII веке начались крупномасштабные экономические

преобразования и начали развиваться естественные науки.

15.

Новое времяАльбрехт Даниель Тэер (1752-1828) — немецкий ученый,

заложил основы сельского хозяйства в Германии. Одной из

главных его работ — теория гумусового питания растений.

Юстус фон Либих (1803-1873) — немецкий ученый, один из

основоположников агрохимии. Разработал теорию

минерального питания растений, сформулировал один из

законов земледелия — закон возврата.

Рудольф Сак – изобрел плуг с предплужником и в 1870

году начал их заводское производство.

1830 г. в Англии изобретена первая сеялка.

Конец 18 века – первые молотилки.

Вторая половина XIX в. - появление паровых, а затем

дизельных и электрических двигателей.

16.

В РоссииМихаил Васильевич Ломоносов (1711-1765). Считал

необходимым широкое изучение сельского хозяйства во всех

регионах России и поиск средств его улучшения. Развитие и подъем

сельского хозяйства возможны только с помощью науки.

Болотов Андрей Тимофеевич (1738-1833). Выступил с

программой первоочередных исследований по земледелию в

направлениях: изучение свойств и качеств земель; обработка и

подготовка земель к посеву; исправление и удобрение земель;

подготовка семян; посев; уход за посевами; уборка. Высказал

предположение о роли минеральных веществ в питании растений.

Комов Иван Михайлович (1750-1792) Обосновал чередование

культур, предложил использовать плодосменную систему

земледелия, считал развитие скотоводства главным путем

повышения плодородия, а обилие навоза, как органического

удобрения, и изменение структуры посевных площадей — главным

условием достижения высоких урожаев.

17.

Законы земледелия –теоретическая и практическая основа

растениеводства

18.

1. Закон равнозначности и незаменимостифакторов жизни растений

Все факторы жизни растения равнозначны и незаменимы.

Ни один фактор нельзя заменить другим.

Избыток воды не может компенсировать недостаток азота.

«В агрономической практике недостаток знаний нельзя

заменить избытком удобрений» (Д.Н. Прянишников)

19.

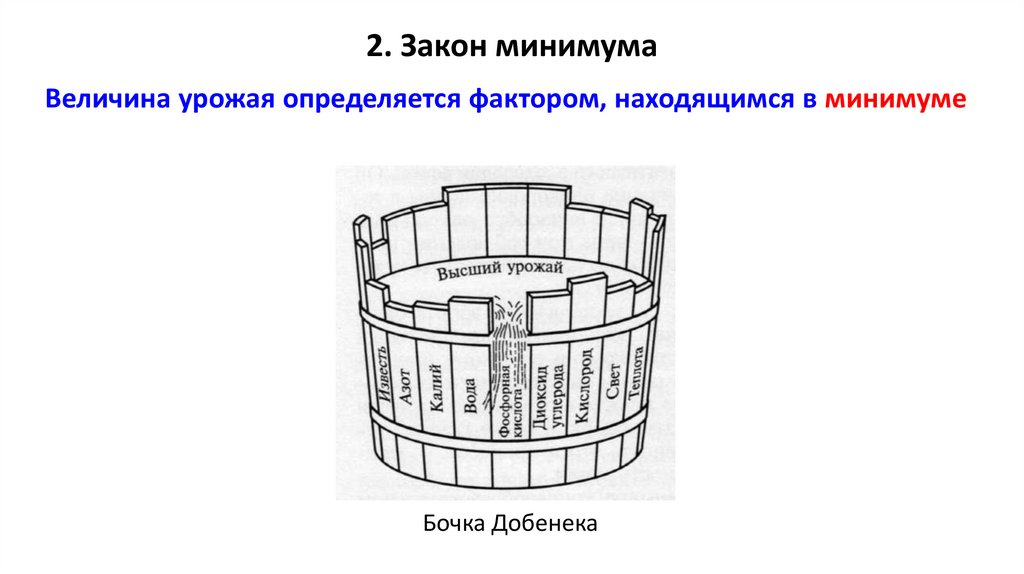

2. Закон минимумаВеличина урожая определяется фактором, находящимся в минимуме

Бочка Добенека

20.

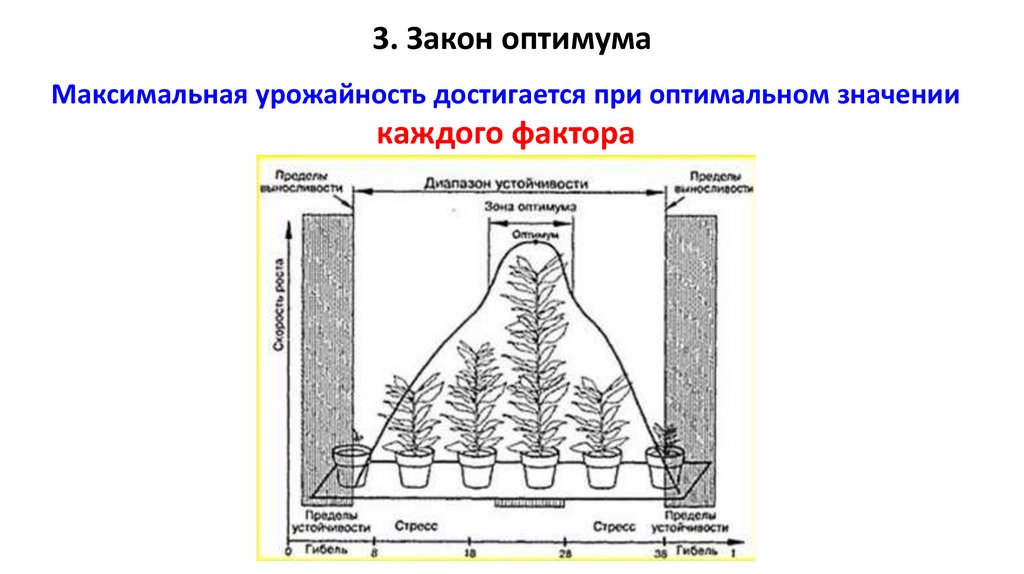

3. Закон оптимумаМаксимальная урожайность достигается при оптимальном значении

каждого фактора

21.

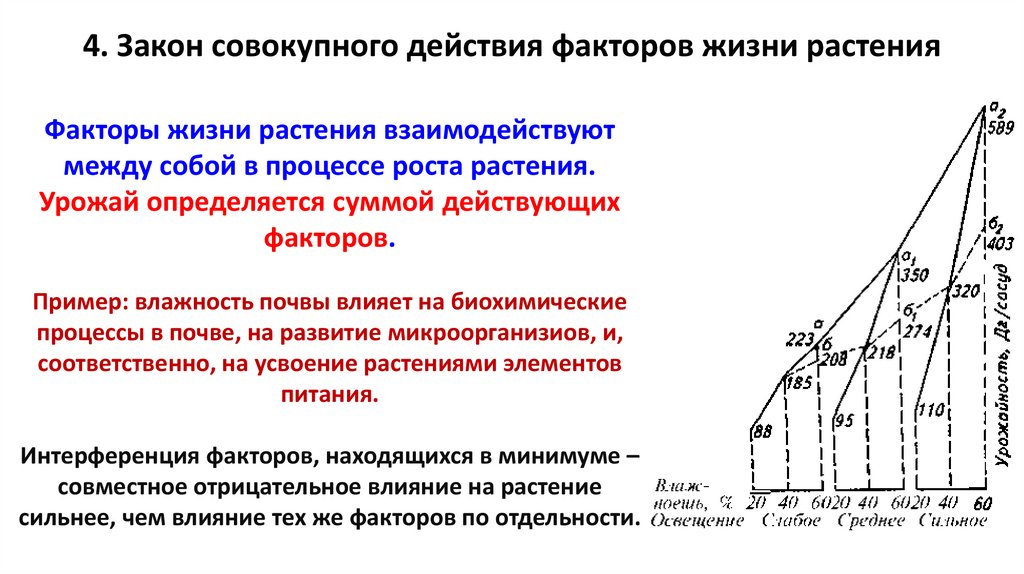

4. Закон совокупного действия факторов жизни растенияФакторы жизни растения взаимодействуют

между собой в процессе роста растения.

Урожай определяется суммой действующих

факторов.

Пример: влажность почвы влияет на биохимические

процессы в почве, на развитие микроорганизиов, и,

соответственно, на усвоение растениями элементов

питания.

Интерференция факторов, находящихся в минимуме –

совместное отрицательное влияние на растение

сильнее, чем влияние тех же факторов по отдельности.

22.

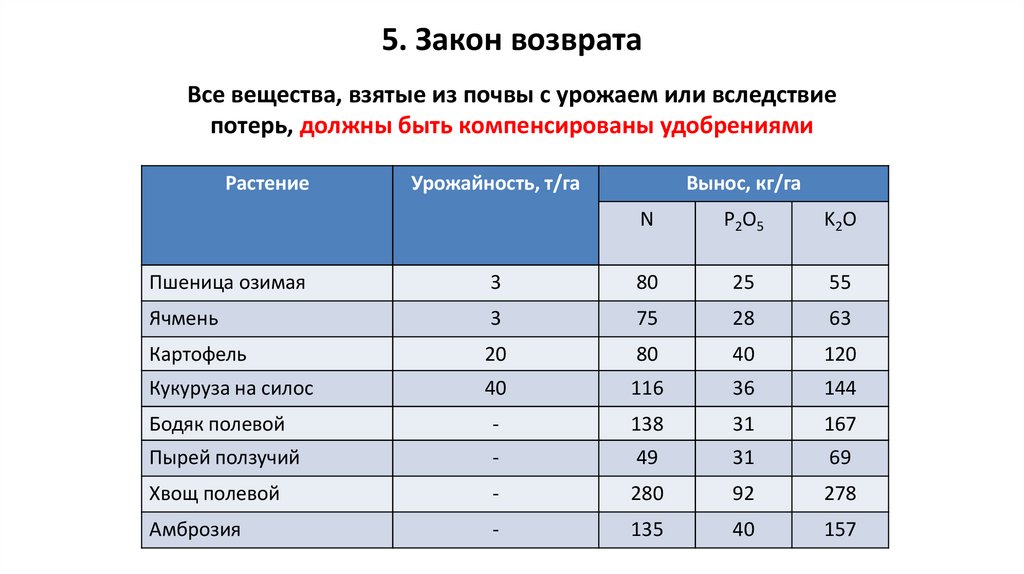

5. Закон возвратаВсе вещества, взятые из почвы с урожаем или вследствие

потерь, должны быть компенсированы удобрениями

Растение

Урожайность, т/га

Вынос, кг/га

N

P2O5

K2O

Пшеница озимая

3

80

25

55

Ячмень

3

75

28

63

Картофель

20

80

40

120

Кукуруза на силос

40

116

36

144

Бодяк полевой

-

138

31

167

Пырей ползучий

-

49

31

69

Хвощ полевой

-

280

92

278

Амброзия

-

135

40

157

23.

6. Закон прибавки урожаяКаждая последующая прибавка урожая достигается с

большими затратами, чем предыдущая.

24.

Условия жизнирастений

25.

Факторы жизни растенийкосмические

земные

Тепло

Свет

Вода

Кислород

Диоксид углерода

Азот, фосфор, кальций

Другие элементы

26.

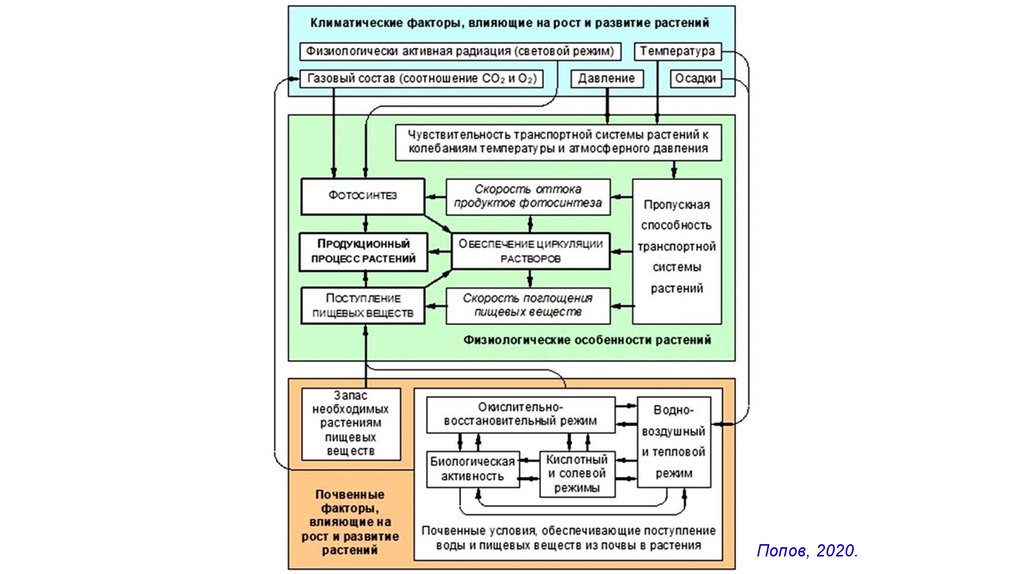

Попов, 2020.27.

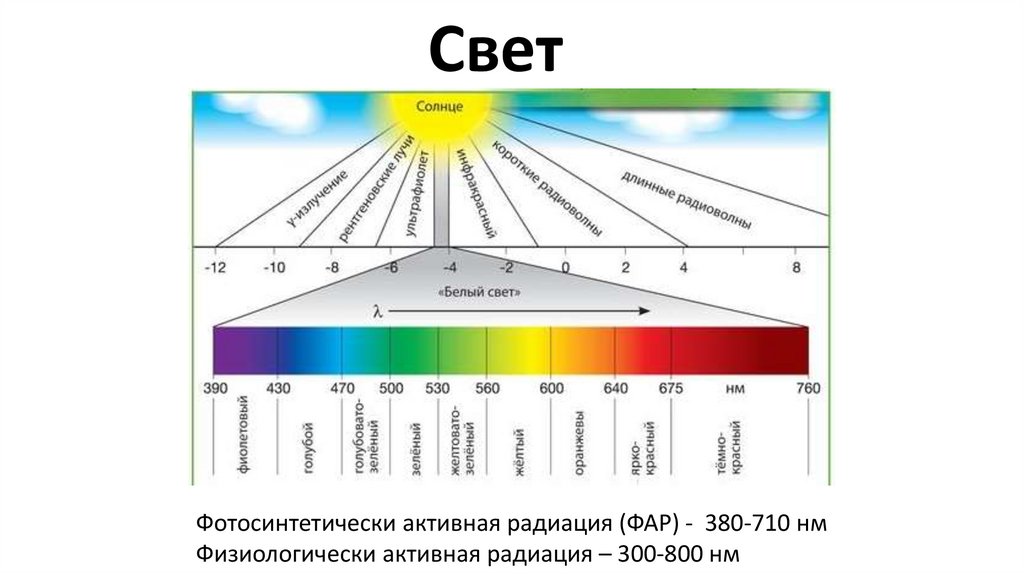

СветФотосинтетически активная радиация (ФАР) - 380-710 нм

Физиологически активная радиация – 300-800 нм

28.

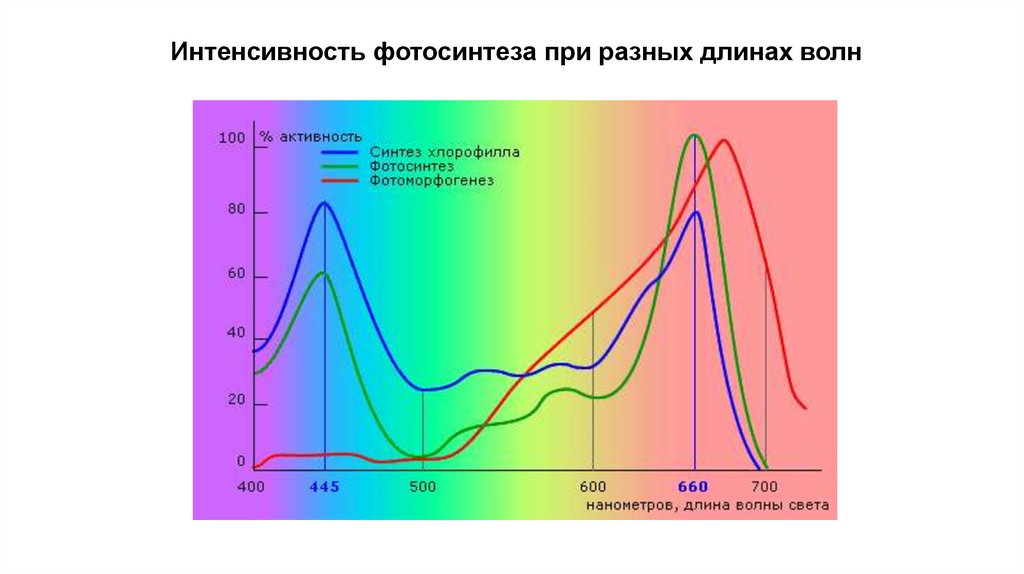

Интенсивность фотосинтеза при разных длинах волн29.

30.

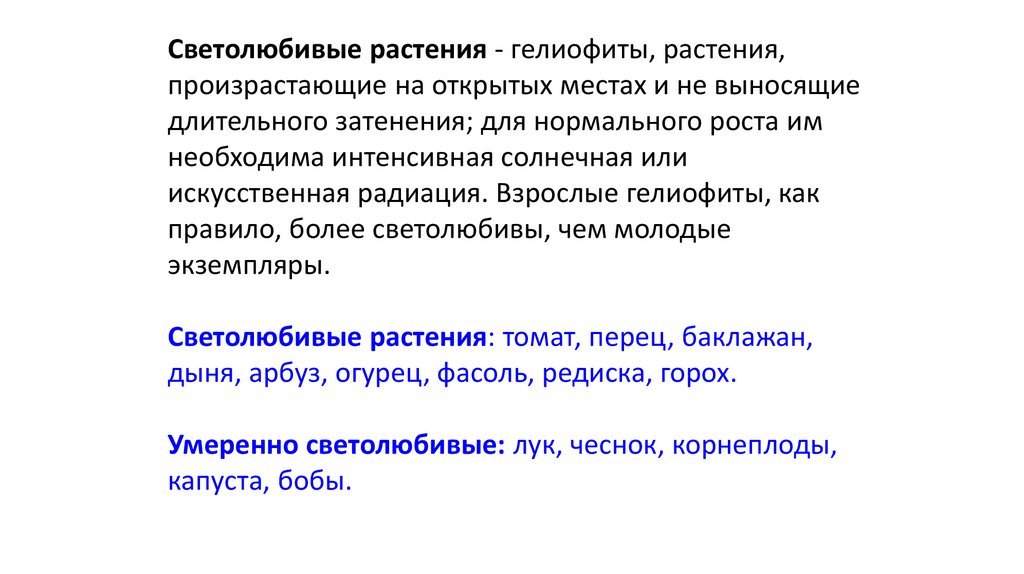

Светолюбивые растения - гелиофиты, растения,произрастающие на открытых местах и не выносящие

длительного затенения; для нормального роста им

необходима интенсивная солнечная или

искусственная радиация. Взрослые гелиофиты, как

правило, более светолюбивы, чем молодые

экземпляры.

Светолюбивые растения: томат, перец, баклажан,

дыня, арбуз, огурец, фасоль, редиска, горох.

Умеренно светолюбивые: лук, чеснок, корнеплоды,

капуста, бобы.

31.

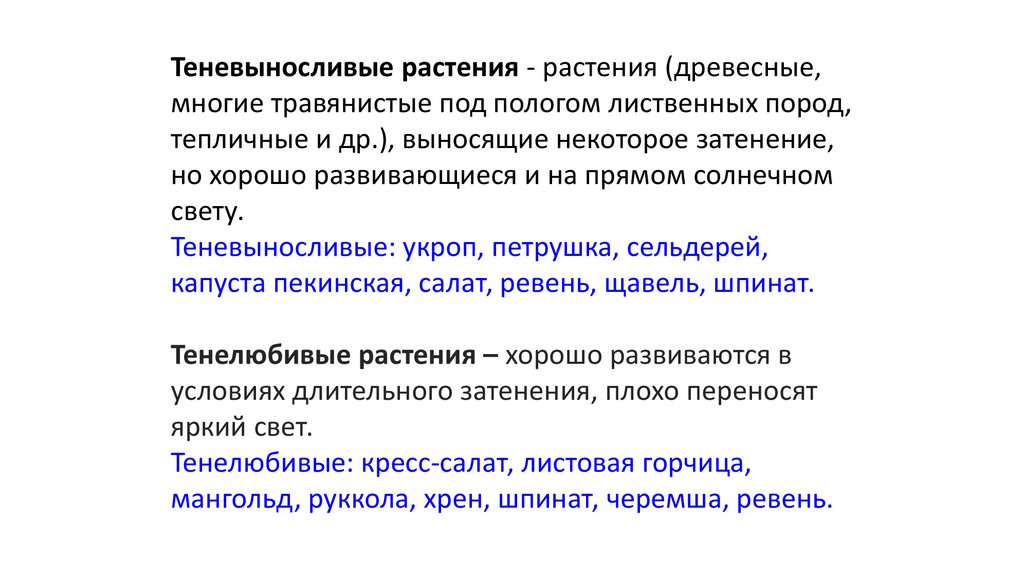

Теневыносливые растения - растения (древесные,многие травянистые под пологом лиственных пород,

тепличные и др.), выносящие некоторое затенение,

но хорошо развивающиеся и на прямом солнечном

свету.

Теневыносливые: укроп, петрушка, сельдерей,

капуста пекинская, салат, ревень, щавель, шпинат.

Тенелюбивые растения – хорошо развиваются в

условиях длительного затенения, плохо переносят

яркий свет.

Тенелюбивые: кресс-салат, листовая горчица,

мангольд, руккола, хрен, шпинат, черемша, ревень.

32.

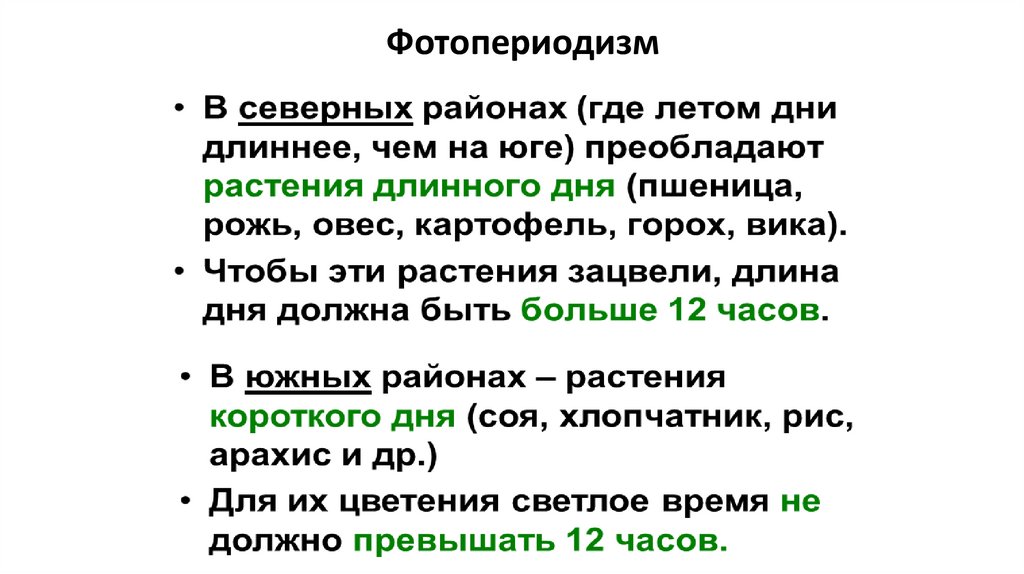

Фотопериодизм33.

Световые ожоги34.

Искусственное освещение35.

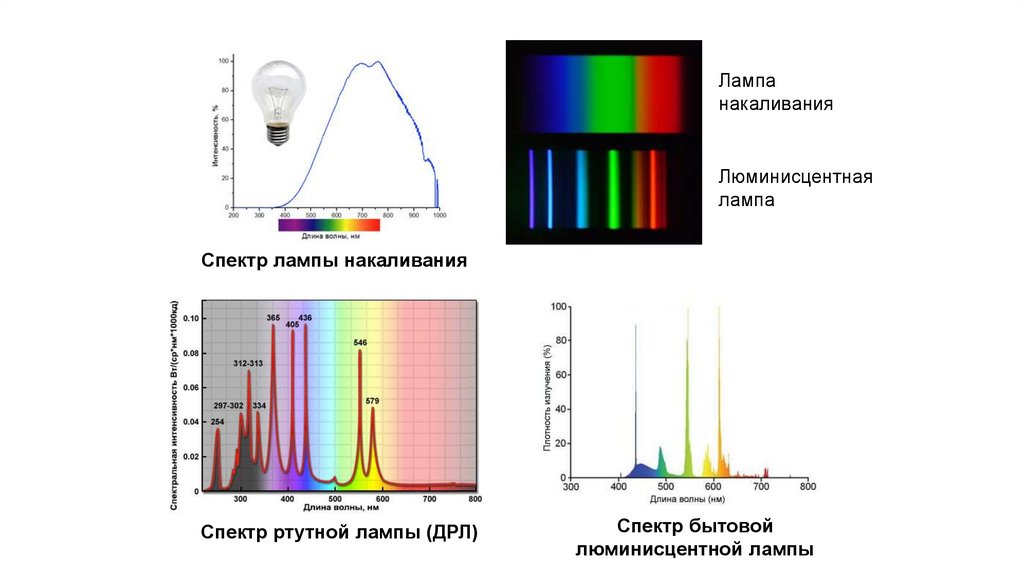

Основные типы ламп36.

Лампанакаливания

Люминисцентная

лампа

Спектр лампы накаливания

Спектр ртутной лампы (ДРЛ)

Спектр бытовой

люминисцентной лампы

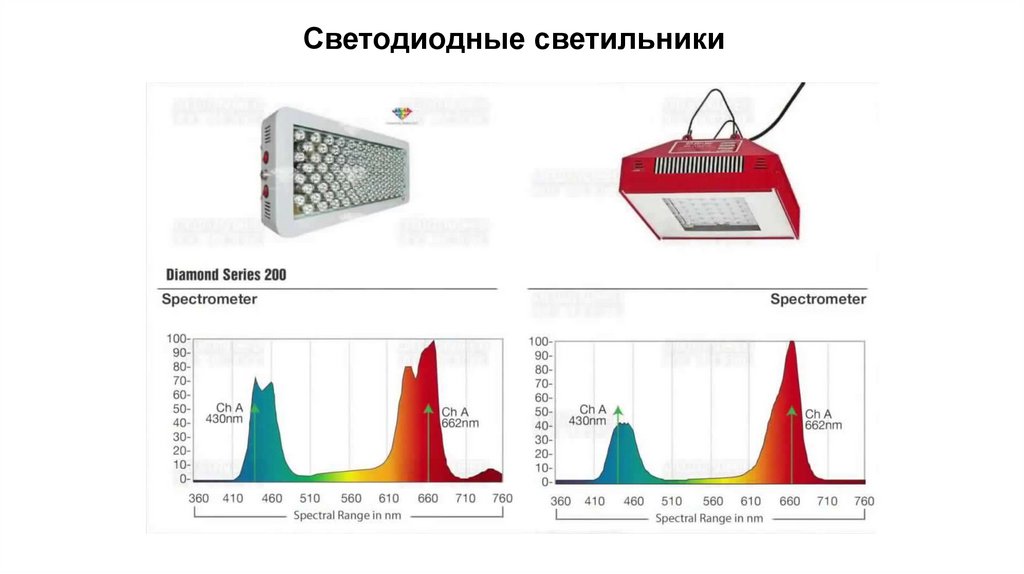

37.

Светодиодные светильники38.

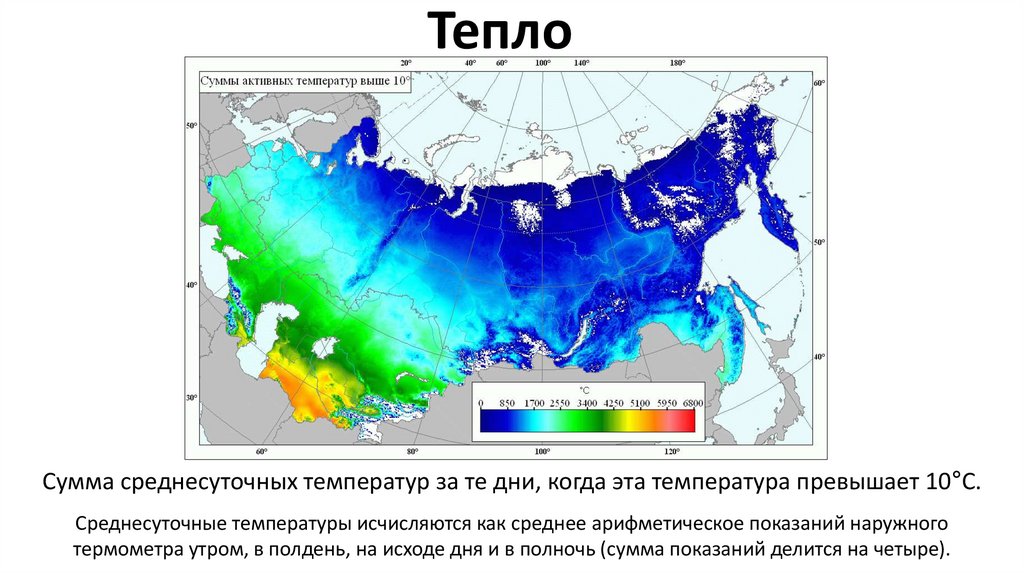

ТеплоСумма среднесуточных температур за те дни, когда эта температура превышает 10°С.

Среднесуточные температуры исчисляются как среднее арифметическое показаний наружного

термометра утром, в полдень, на исходе дня и в полночь (сумма показаний делится на четыре).

39.

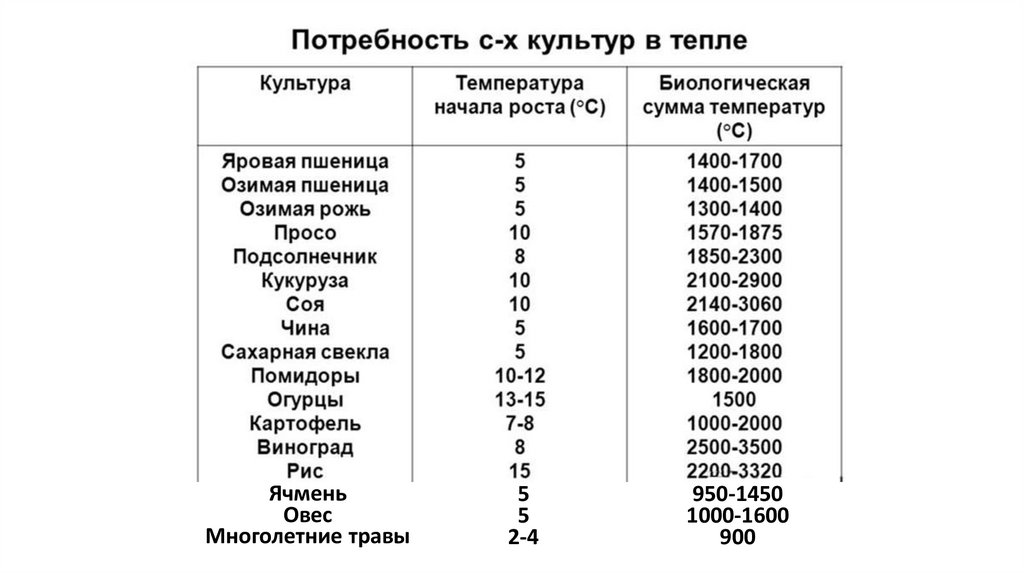

ЯчменьОвес

Многолетние травы

5

5

2-4

950-1450

1000-1600

900

40.

Тепловой режимСовокупность явлений поступления, переноса,

аккумуляции и отдачи тепла называется

тепловым режимом почвы.

Основной источник тепла для почвы – лучистая солнечная энергия,

которая поглощается поверхностью почвы и превращается в тепловую

энергию и только в незначительной степени внутреннее тепло Земли и

теплота, выделяющаяся при окислительных процессах и разложении

органических веществ.

Воздух в тропосфере нагревается от почвы. Поэтому температура воздуха с

высотой падает.

41.

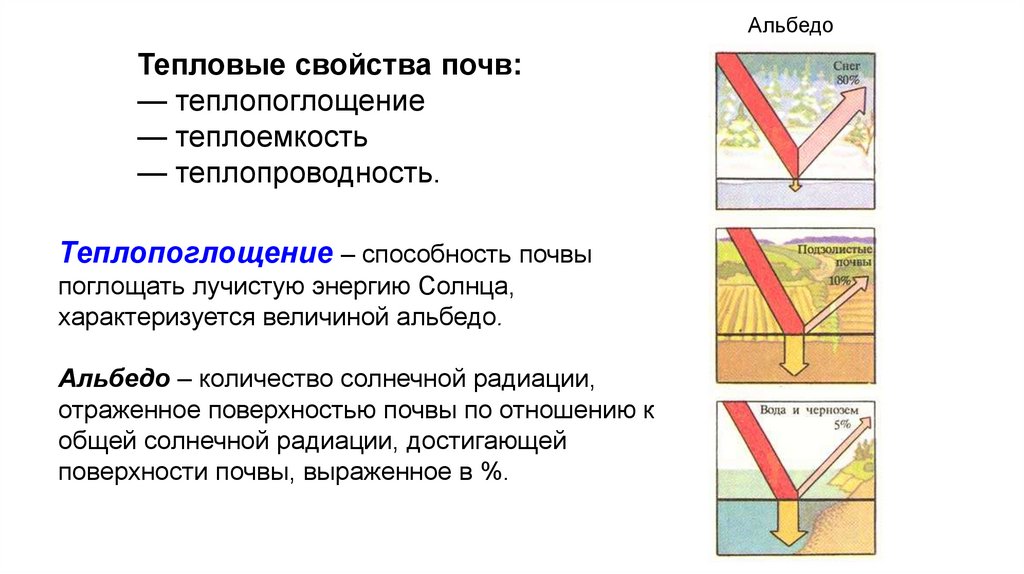

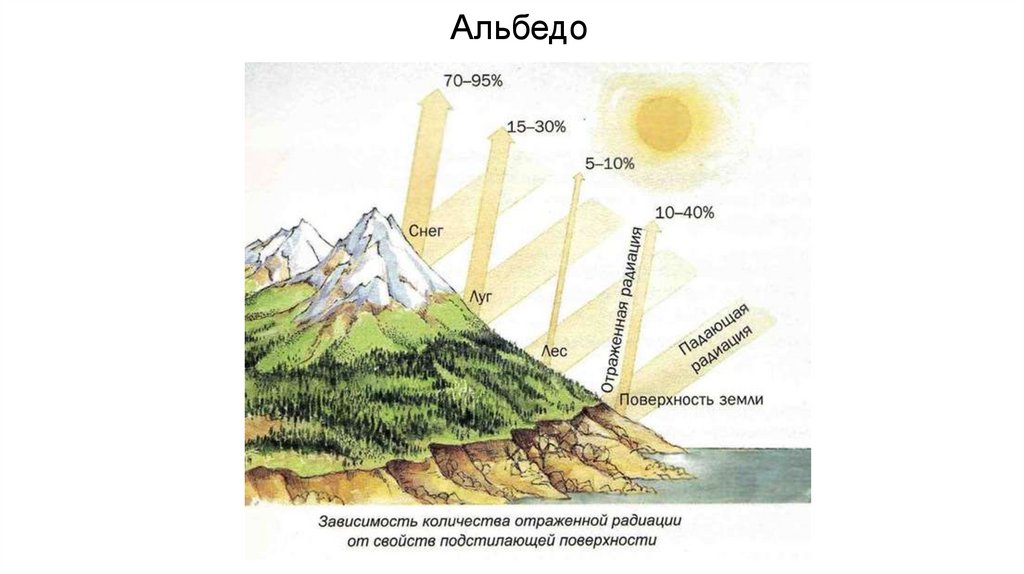

АльбедоТепловые свойства почв:

— теплопоглощение

— теплоемкость

— теплопроводность.

Теплопоглощение – способность почвы

поглощать лучистую энергию Солнца,

характеризуется величиной альбедо.

Альбедо – количество солнечной радиации,

отраженное поверхностью почвы по отношению к

общей солнечной радиации, достигающей

поверхности почвы, выраженное в %.

42.

Альбедо43.

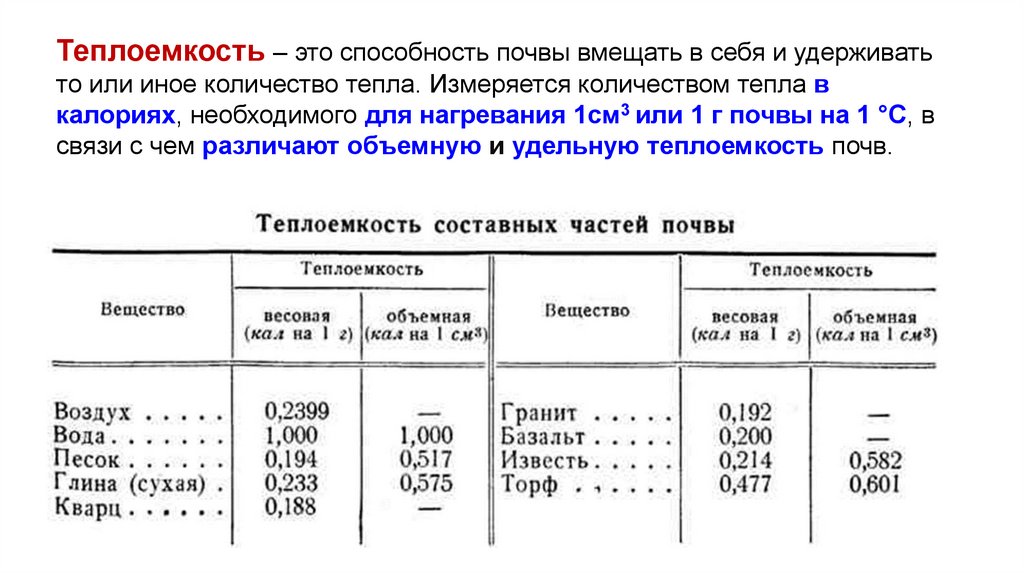

Теплоемкость – это способность почвы вмещать в себя и удерживатьто или иное количество тепла. Измеряется количеством тепла в

калориях, необходимого для нагревания 1см3 или 1 г почвы на 1 °С, в

связи с чем различают объемную и удельную теплоемкость почв.

44.

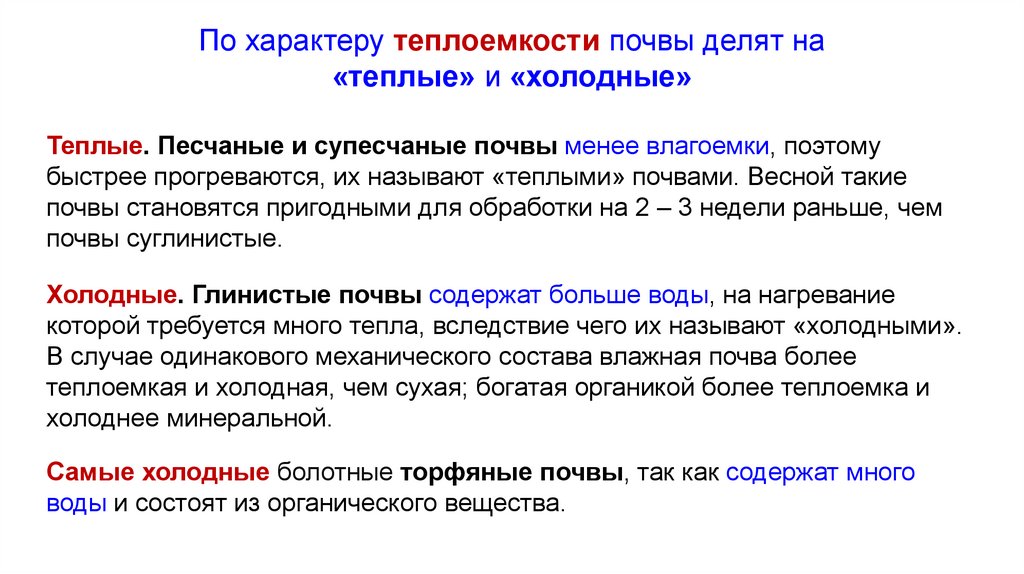

По характеру теплоемкости почвы делят на«теплые» и «холодные»

Теплые. Песчаные и супесчаные почвы менее влагоемки, поэтому

быстрее прогреваются, их называют «теплыми» почвами. Весной такие

почвы становятся пригодными для обработки на 2 – 3 недели раньше, чем

почвы суглинистые.

Холодные. Глинистые почвы содержат больше воды, на нагревание

которой требуется много тепла, вследствие чего их называют «холодными».

В случае одинакового механического состава влажная почва более

теплоемкая и холодная, чем сухая; богатая органикой более теплоемка и

холоднее минеральной.

Самые холодные болотные торфяные почвы, так как содержат много

воды и состоят из органического вещества.

45.

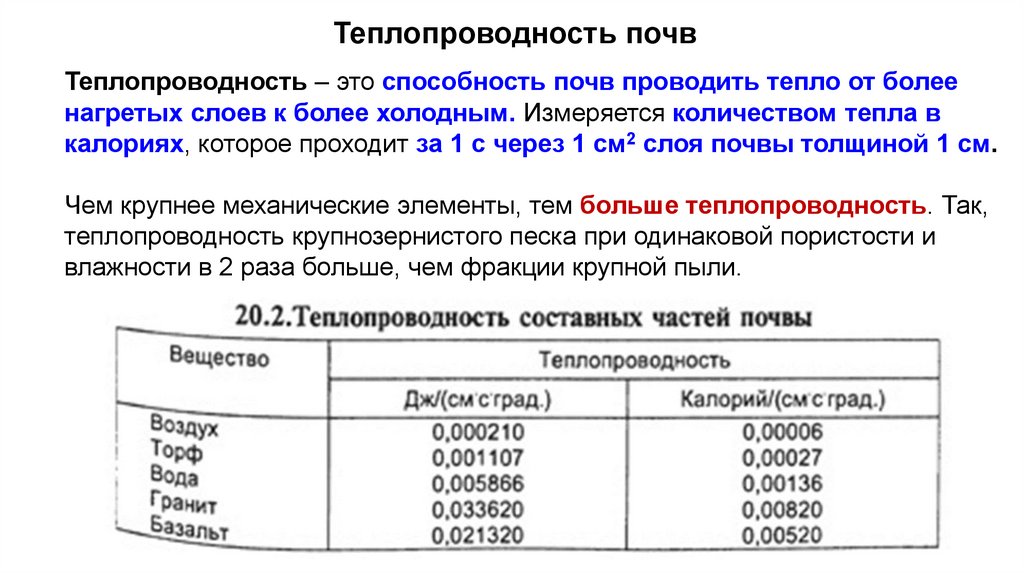

Теплопроводность почвТеплопроводность – это способность почв проводить тепло от более

нагретых слоев к более холодным. Измеряется количеством тепла в

калориях, которое проходит за 1 с через 1 см2 слоя почвы толщиной 1 см.

Чем крупнее механические элементы, тем больше теплопроводность. Так,

теплопроводность крупнозернистого песка при одинаковой пористости и

влажности в 2 раза больше, чем фракции крупной пыли.

46.

Годовой ход температуры характеризуется проявлениемдвух периодов:

летнего с потоком тепла от верхних горизонтов к нижним

(период нагревания почвы)

зимнего – с потоком тепла от нижних к верхним (период

охлаждения почвы).

47.

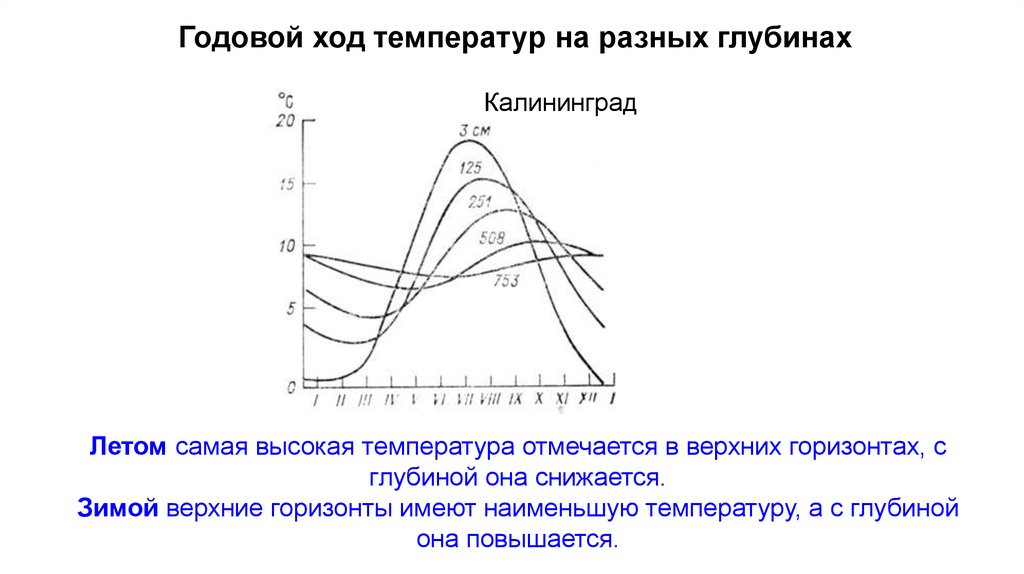

Годовой ход температур на разных глубинахКалининград

Летом самая высокая температура отмечается в верхних горизонтах, с

глубиной она снижается.

Зимой верхние горизонты имеют наименьшую температуру, а с глубиной

она повышается.

48.

Промерзание почвыРастительный покров, задерживая и накапливая снег, резко ослабляет

промерзание почвы. На наименьшую глубину почва промерзает в лесу и

среди лесных и кустарниковых насаждений.

Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается на выпуклых

формах рельефа, наветренных склонах, где сдувается снег.

Наименьшая - в понижениях (лощинах, западинах).

Почвы северных склонов промерзают более глубоко, южные – на меньшую

глубину.

Чем влажнее почва, тем меньше она промерзает.

49.

Карта нормативных глубин промерзания грунта50.

Фундамент надо делать на глубину промерзания51.

Влияние деятельности человекаВырубка леса уменьшает накопление снега и

способствует увеличению глубины промерзания.

52.

Температурный режим на распаханном полестановится более контрастным

На пахотном типичном черноземе под пропашными

культурами суточная амплитуда достигает 35 – 57 оС,

на целине - не более 18 – 23 оС.

В холодное полугодие распаханные почвы охлаждаются

быстрее и глубже, а сам период с отрицательными

температурами на 20 – 30 дней длиннее, чем у целинных.

53.

Растительный покров затеняет поверхность почвы, ослабляетприток к ней солнечного тепла и способствует понижению

температуры (летом). Поэтому в жарких районах ряд культур

(табак, кофе) возделывают под пологом древесных пород (в

затенении). В этих же целях создают кулисы из

высокостебельных растений и устраивают легкие навесы.

Лесные полосы в зимнее время способствуют накоплению

снега, который утепляет почву (зимой), уменьшает скорость

ветра и тем самым снижает вертикальный обмен приземного

слоя воздуха с атмосферой.

54.

Гребневание способствует лучшему прогреванию почвы,усиливает теплообмен воздуха с почвой, повышает устойчивость

растений к заморозкам.

55.

Прикатывание уменьшает содержание воздуха в почве,повышает среднесуточную температуру на 3 – 5 °С в 10 см слое,

залегающем ниже уплотненной прослойки.

56.

При мульчировании сглаживаются суточные колебания температуры почвы.Белое покрытие применяют для снижения избыточного нагревания почвы

Темные материалы (черная бумага, темная торфяная крошка) способствуют

большему притоку тепла. Органические удобрения повышают температуру почвы.

57.

Все агромелиоративные мероприятия, изменяющие водный режим, такили иначе меняют и температурный режим почв.

В южных районах орошение предохраняет почву от перегрева.

В северных районах для более интенсивного прогревания почв весной

используют дренаж почв.

Осушение торфяных почв приводит к повышению температуры верхних

горизонтов в дневные часы летом и несколько снижает ночью по

сравнению с неосушенными почвами.

Действенным приемом регулирования теплового режима в холодный

период являются снежные мелиорации, которые одновременно являются

и важным средством накопления в почве влаги.

58.

Систематика тепловых режимов почвы (В.Н. Димо, 1972)1) мерзлотный тип характерен для территорий с многолетней мерзлотой.

Сезонное промерзание и оттаивание наблюдается до верхней границы

многолетнемерзлых пород. Распространен в Евроазиатской полярной и

Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной почвенных областях.

2) длительно сезоннопромерзающий тип - длительность промерзания не

менее 5 месяцев. Глубина проникновения отрицательных температур не

менее 1 м, но до многолетнемерзлотных пород не доходит (их может и не

быть).

3) сезоннопромерзающий тип - вечная мерзлота отсутствует, промерзание

почвы продолжается не более 4 – 5 мес.

4) непромерзающий тип - промерзание почв не проявляются даже в самый

холодный месяц. Наблюдается в областях субтропических, тропических

поясов, теплая европейская часть умеренного пояса.

59.

Воздух в почве60.

Состав почвенного воздухаГазы - вещества, которые в

природных (обычных)

термодинамических условиях

существуют только в однофазном

состоянии.

N2, O2, NO2, H2, …

Пары, способные одновременно

находиться в газообразном и

жидком, а иногда и твердом

состояниях

H2O, NH4, I, Hg,…

61.

62.

Воздушный режим почвВоздушным режимом почв называют совокупность всех явлений

поступления воздуха в почву, передвижения его в профиле почвы,

изменения состава и физического состояния при взаимодействии с твердой,

жидкой и живой фазами почвы, а также газообмен почвенного воздуха с

атмосферным.

Пахотные почвы основных типов почв поглощают

при 20 °С от 0,5 до 5 мл и более О2

на 1 кг сухой почвы за 1 ч.

При увеличении температуры с 5 до 30 °С интенсивность поглощения

О2 и выделения СО2 возрастает в 10 раз.

63.

Дыхание почвВыделение СО2 из почвы в приземный слой атмосферы

принято называть «дыханием» почвы.

Выделение СО2 почвой усиливается при ее окультуривании в

связи с активизацией биологических процессов и улучшением

условий аэрации.

Выделение СО2 :

торфяно-глеевые почвы тундры

0,3 т/га в год,

подзолистые почвы хвойных лесов

3,5 - 30,

бурые и серые лесные почвы

20 - 60,

степные черноземы

40 - 70 т/га в год.

64.

ГазообменВоздухоемкость – та часть объема почвы, которая занята воздухом при

данной влажности. Содержание воздуха в почве зависит от пористости и

влажности почвы

Воздухопроницаемость – способность почвы пропускать через себя воздух.

Главная роль в газообмене принадлежит механизму диффузии –

перемещению газов в соответствии с их парциальным давлением. Поскольку

в почвенном воздухе О2 меньше, а СО2 больше, чем в атмосфере, то под

влиянием диффузии создаются условия для непрерывного поступления О2 в

почву и выделения СО2 в атмосферу.

Другие механизмы газообмена:

— дождь (до 8%),

— испарение из почвы (вода замещается воздухом),

— ветер (зависит от микрорельефа).

65.

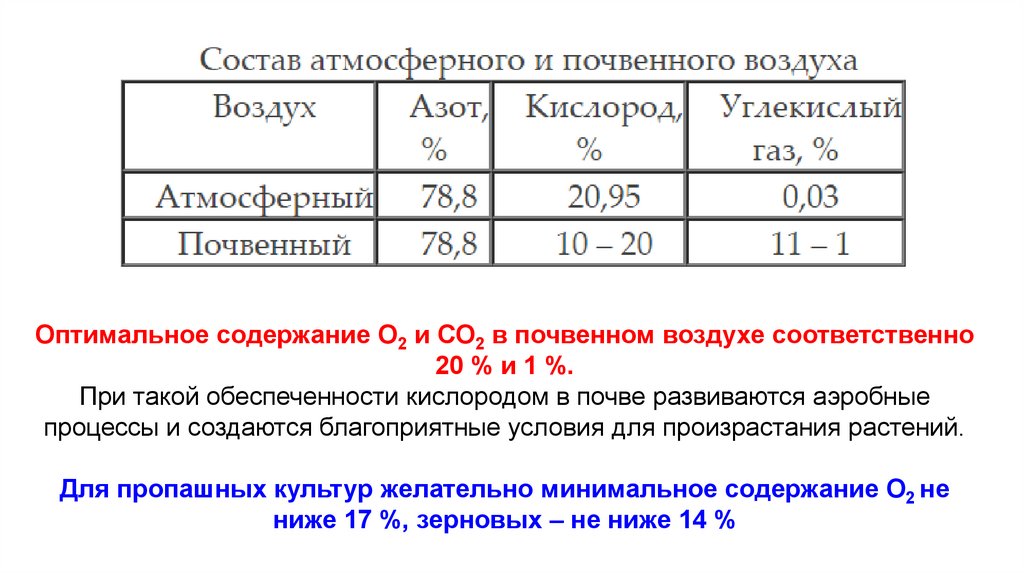

Оптимальное содержание О2 и СО2 в почвенном воздухе соответственно20 % и 1 %.

При такой обеспеченности кислородом в почве развиваются аэробные

процессы и создаются благоприятные условия для произрастания растений.

Для пропашных культур желательно минимальное содержание О2 не

ниже 17 %, зерновых – не ниже 14 %

66.

Малые газовые примеси в почвеВ почвенном воздухе кроме макрогазов (N2, СО2, О2) часто

встречаются Н2, Н2S, СН4, NH3, предельные и непредельные

углеводороды, эфиры, фосфористый водород, образующиеся в

результате анаэробного разложения органического вещества и их

новообразования, трансформации в почве удобрений, гербицидов,

продуктов техногенного загрязнения.

Их концентрации очень малы, но этого может быть

достаточно для снижения биологической активности почв.

biology

biology