Similar presentations:

История развития экологии. Предмет экологии

1.

Санкт-Петербургский государственныйархитектурно-строительный университет

кафедра водопользования и экологии

ЭКОЛОГИЯ

Лекция 1

История развития

экологии.

Предмет экологии

Макарова Светлана Витальевна

к.б.н., доцент

2.

Часть 1ИСТОРИЯ ЭКОЛОГИИ

2

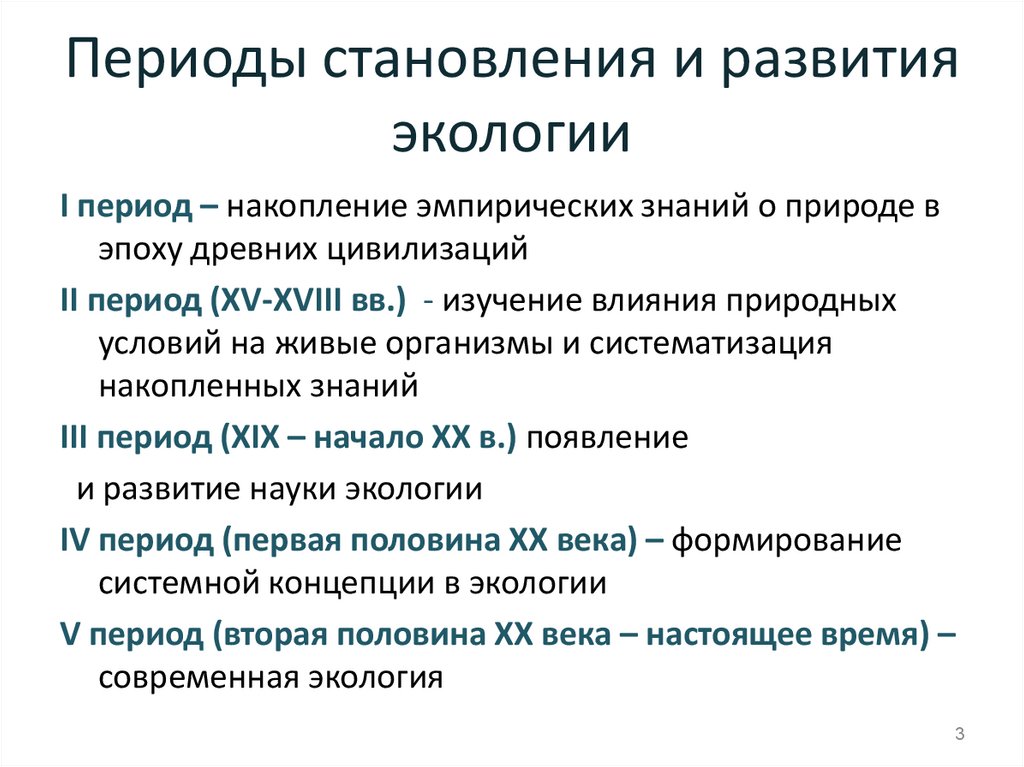

3. Периоды становления и развития экологии

I период – накопление эмпирических знаний о природе вэпоху древних цивилизаций

II период (XV-XVIII вв.) - изучение влияния природных

условий на живые организмы и систематизация

накопленных знаний

III период (XIX – начало XX в.) появление

и развитие науки экологии

IV период (первая половина ХХ века) – формирование

системной концепции в экологии

V период (вторая половина ХХ века – настоящее время) –

современная экология

3

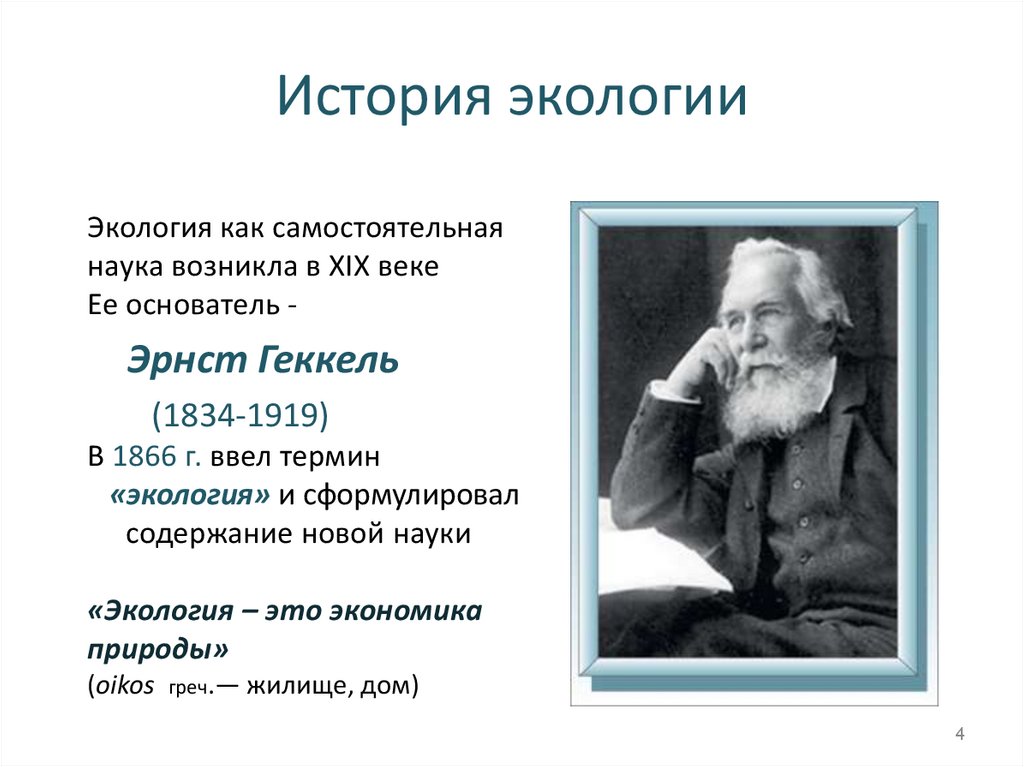

4. История экологии

Экология как самостоятельнаянаука возникла в XIX веке

Ее основатель -

Эрнст Геккель

(1834-1919)

В 1866 г. ввел термин

«экология» и сформулировал

содержание новой науки

«Экология – это экономика

природы»

(οikos греч.— жилище, дом)

4

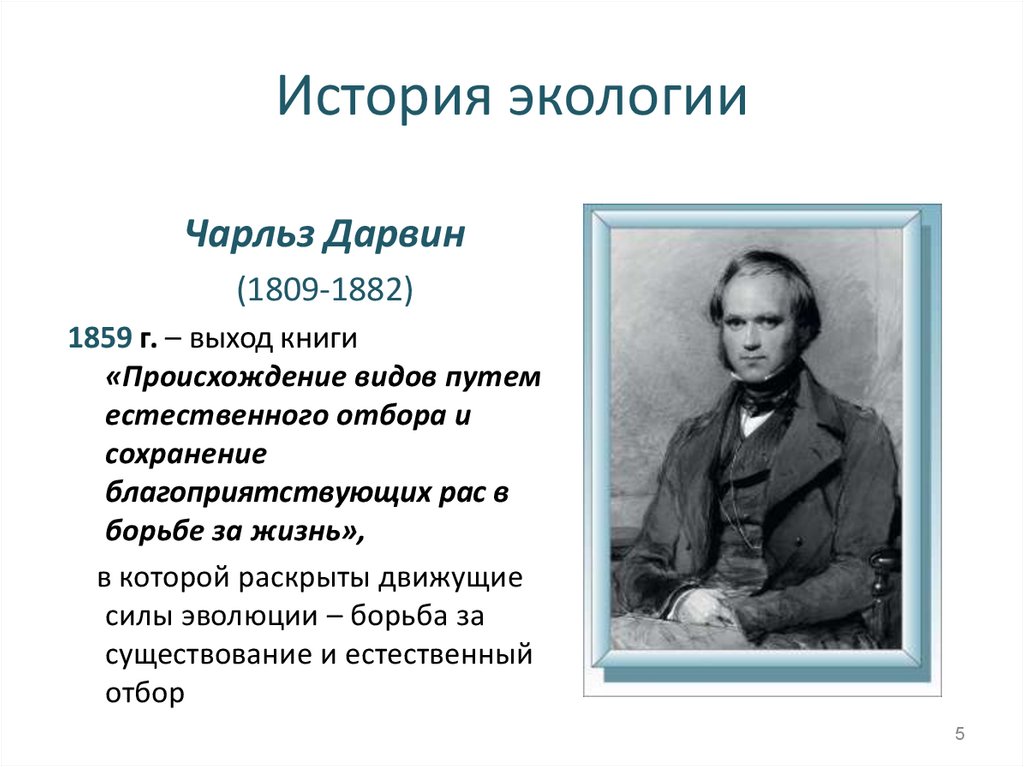

5. История экологии

Чарльз Дарвин(1809-1882)

1859 г. – выход книги

«Происхождение видов путем

естественного отбора и

сохранение

благоприятствующих рас в

борьбе за жизнь»,

в которой раскрыты движущие

силы эволюции – борьба за

существование и естественный

отбор

5

6. История экологии

• «Экология — это познание экономики природы,одновременное исследование всех взаимоотношений

живого с органическими и неорганическими

компонентами окружающей среды… Одним словом,

экология — это наука, изучающая все сложные

взаимосвязи в природе, рассматриваемые Дарвином

как условия борьбы за существование»

Э.Геккель

6

7. История экологии

Формирование системной концепции в экологии(первая половина XX в.) –

Представления о целостности природных систем,

объединяющих сообщества живых организмов и условия их

обитания в единую функциональную структуру,

сформулированные в трудах некоторых ученых, не стали

господствующими взглядами в XIX веке, получили свое

развитие в первой половине ХХ в.

• Учение о биосфере (В.И.Вернадский, 1926)

• Концепция экосистемы (А.Тенсли, 1935)

• Учение о биогеоценозе (В.Н.Сукачев, 1942)

7

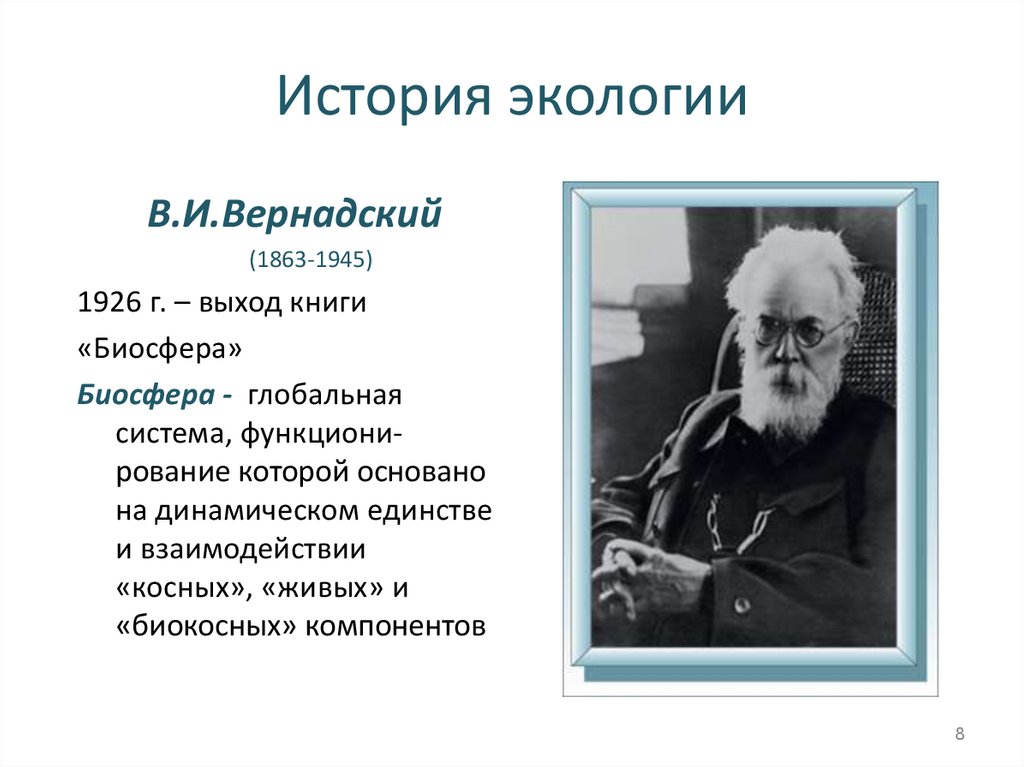

8. История экологии

В.И.Вернадский(1863-1945)

1926 г. – выход книги

«Биосфера»

Биосфера - глобальная

система, функционирование которой основано

на динамическом единстве

и взаимодействии

«косных», «живых» и

«биокосных» компонентов

8

9. История экологии

• А. Тэнсли (1935) - ввел термин «экосистема»Экосистемы – целостные функциональные единицы природы, в

которых как организмы, так и неорганические компоненты

находятся в относительно устойчивом равновесии

• В. Н. Сукачев (1942 ) – создал учение о биогеоценозе

Идеи о единстве организмов с физическим окружением, о

закономерностях, которые лежат в основе таких связей, об

обмене веществами и энергией между ними

9

10. История экологии

Современная экология(вторая половина ХХ в. – начало XXI в.) • Накопление экологических проблем (загрязнение среды,

истощение ресурсов и др.) и озабоченность мирового

сообщества угрозой экологического кризиса

• Переход от антропоцентризма к биоцентризму в экологии.

Осознана роль человека как части природы и зависимость его

от природных процессов

• Экологическое образование и воспитание - неотъемлемая

часть культуры

Экология становится комплексной междисциплинарной

прикладной наукой, решающей задачи сохранения

биосферы

10

11.

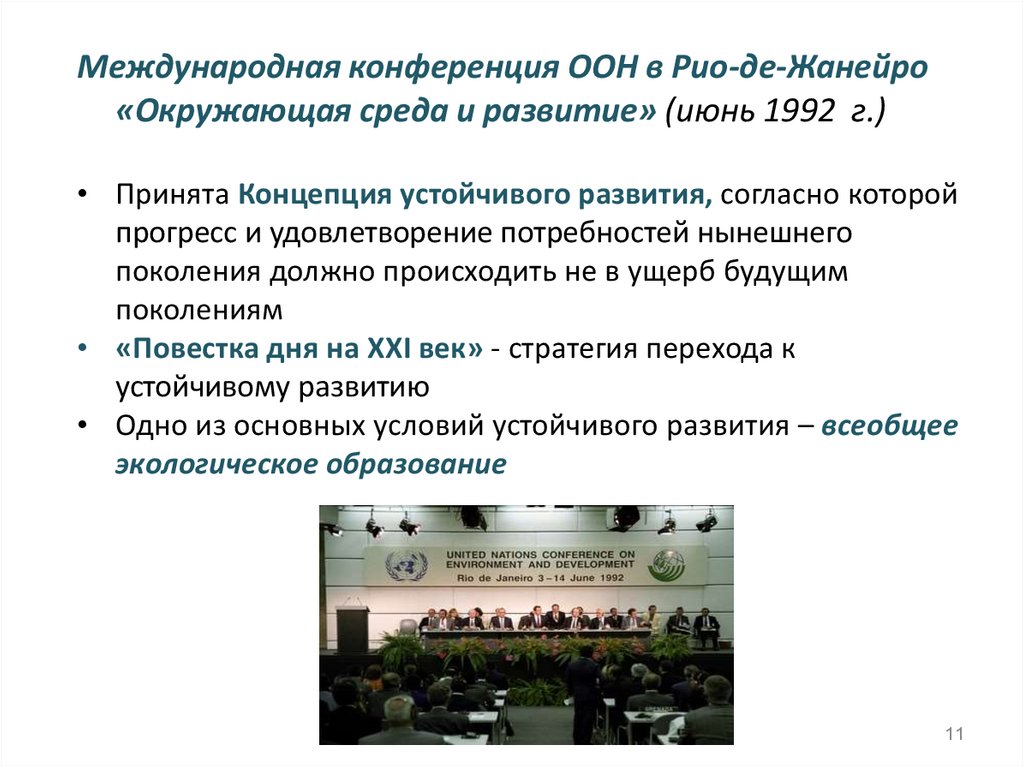

Международная конференция ООН в Рио-де-Жанейро«Окружающая среда и развитие» (июнь 1992 г.)

• Принята Концепция устойчивого развития, согласно которой

прогресс и удовлетворение потребностей нынешнего

поколения должно происходить не в ущерб будущим

поколениям

• «Повестка дня на XXI век» - стратегия перехода к

устойчивому развитию

• Одно из основных условий устойчивого развития – всеобщее

экологическое образование

11

12.

Л.И.Цветкова, М.И. Алексеев,Ф.В.Кармазинов, Е.В.НевероваДзиопак

ЭКОЛОГИЯ

Учебник для технических вузов

(1999, 2001, 2012)

12

13. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Статья 71. Всеобщность и комплексность экологическогообразования

В целях формирования экологической культуры и

профессиональной подготовки специалистов в области

охраны окружающей среды устанавливается система

всеобщего и комплексного экологического образования,

включающая в себя общее образование, среднее

профессиональное образование, высшее образование и

дополнительное профессиональное образование

специалистов, а также распространение экологических

знаний, в том числе через средства массовой информации,

музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные

учреждения, организации спорта и туризма

13

14. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Статья 74. Экологическое просвещениеЧ.1. В целях формирования экологической культуры в

обществе, воспитания бережного отношения к природе,

рационального использования природных ресурсов

осуществляется экологическое просвещение посредством

распространения экологических знаний об экологической

безопасности, информации о состоянии окружающей

среды и об использовании природных ресурсов.

14

15.

Академик А.Ф.Алимов(1933-2019)

«В наше время экология стала

популярной. К сожалению, в нашей

стране слово «экология» с легкой руки

непрофессионалов широко

употребляется для обозначения всех

форм взаимоотношений человека и

окружающей среды, в том числе, им

же созданной.

Часто науку экологию и

окружающую среду рассматривают

как синонимы и связывают с

проблемами взаимоотношений

человека и природы…

Непрофессиональное использование

понятия «экология» приводит к

размыванию представления о науке,

которая имеет специфический

предмет, метод и цель исследования»

(Алимов А.Ф. Об экологии всерьез// Вестник Росс. Акад.

Наук, т.72, №12, 2002, с.1075-1080)

16.

Необходимо запомнить:• Экология - это НЕ синоним понятия «окружающая среда»

• Экология – это НЕ характеристика состояния окружающей

среды, поэтому она не может быть «плохой» или

«хорошей»

• Экология – это НЕ синоним понятия «охрана природы»

• Экология – это НЕ общественная деятельность. Эколог – это

человек, получивший специальное образование

ЭКОЛОГИЯ – ЭТО НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА,

ИЗУЧАЮЩАЯ БИОСИСТЕМЫ НАДОРГАНИЗМЕННОГО

УРОВНЯ

16

17.

Часть 2ПРЕДМЕТ ЭКОЛОГИИ

17

18. Предмет экологии

• Биосфера состоит из биологических систем, т. е. биосистемразного уровня сложности и организации

• Биосистемы — это природные системы, в которых живые

компоненты, называемые биотическими, упорядоченно

взаимодействуют с неживой физической средой

(абиотическими компонентами), составляя с ними единое

целое.

• Все абиотические компоненты в конечном итоге

представляют собой вещества и энергию

• Биосистемы, составляющие биосферу, связаны между собой

иерархической структурой, образуя «служебную лестницу

жизни»

18

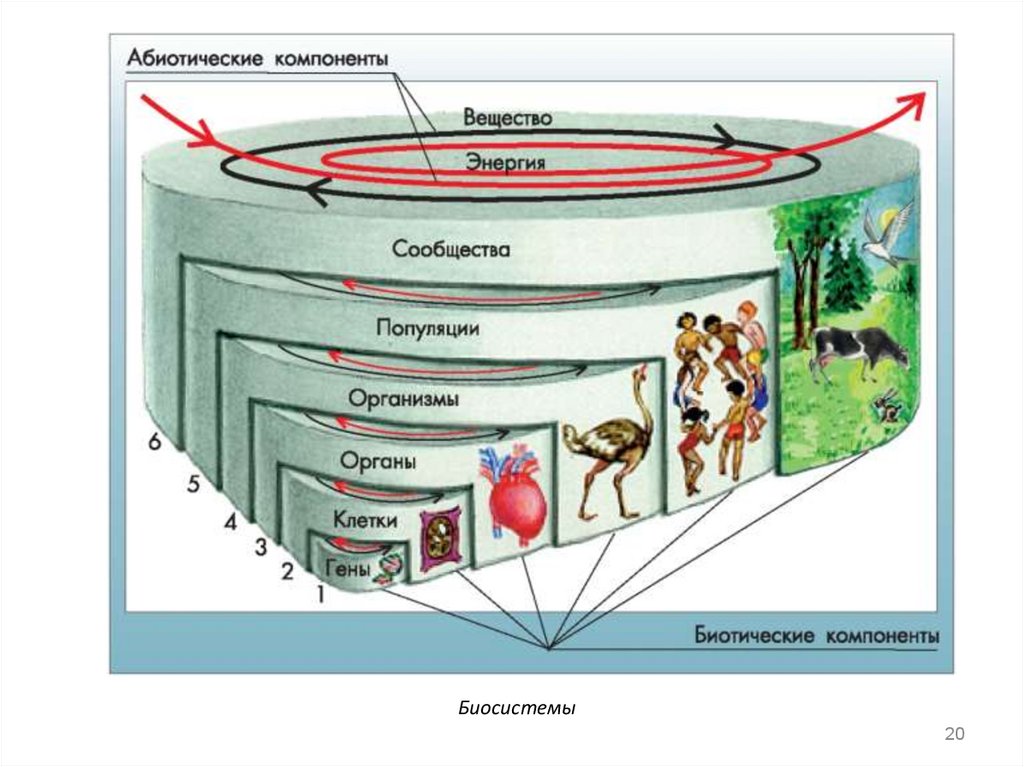

19. Предмет экологии

Биотические и абиотические компоненты вместе образуютсоответствующие биосистемы, расположенные в

следующем порядке:

1) генетические системы

2) клеточные системы

3) системы органов

4) системы организмов

5) популяционные системы

6) экологические системы, или экосистемы

19

20.

Биосистемы20

21. Предмет экологии

• Биосистемы разных уровней являются предметом изученияразличных дисциплин: генетические системы изучает

генетика, клеточные - цитология, органы - физиология,

организмы - разнообразные разделы ботаники, зоологии,

микологии, микробиологии

• Предметом экологии являются биосистемы

надорганизменного уровня — популяционные,

экологические и биосфера

Экология – это наука о закономерностях существования и

развития надорганизменных биологических систем

21

22. Популяционные системы

В популяционных системах биотический компонентпредставлен популяциями

• Популяция — это совокупность разновозрастных

особей

одного

вида,

обменивающихся

генетической

информацией,

объединенных

общими условиями существования, необходимыми

для поддержания численности в течение

длительного

времени:

общностью

ареала,

происхождением, свободным скрещиванием и др.

22

23. Популяционные системы

Основные характеристики популяции:• Численность, биомасса

• Плотность – это величина численности и биомассы

популяции, отнесенная к единице площади или объема

пространства

• Рождаемость – число новых особей, появившихся за

единицу времени в результате размножения

• Смертность – показатель, отражающий количество

погибших в популяции особей за определенный отрезок

времени;

• Прирост популяции – разница между рождаемостью и

смертностью; прирост может быть как положительным, так и

отрицательным

23

24. Популяционные системы

• Кривые выживания изменение численности взависимости от возраста

1- смертность повышается с

возрастом

2- смертность не зависит от

возраста

3- высокая смертность на ранних

стадиях

1

2

3

Форма кривой определяется:

- степенью заботы о потомстве

- плотностью популяции

Возраст, % продолжительности жизни

(по Крискунову, 1995)

24

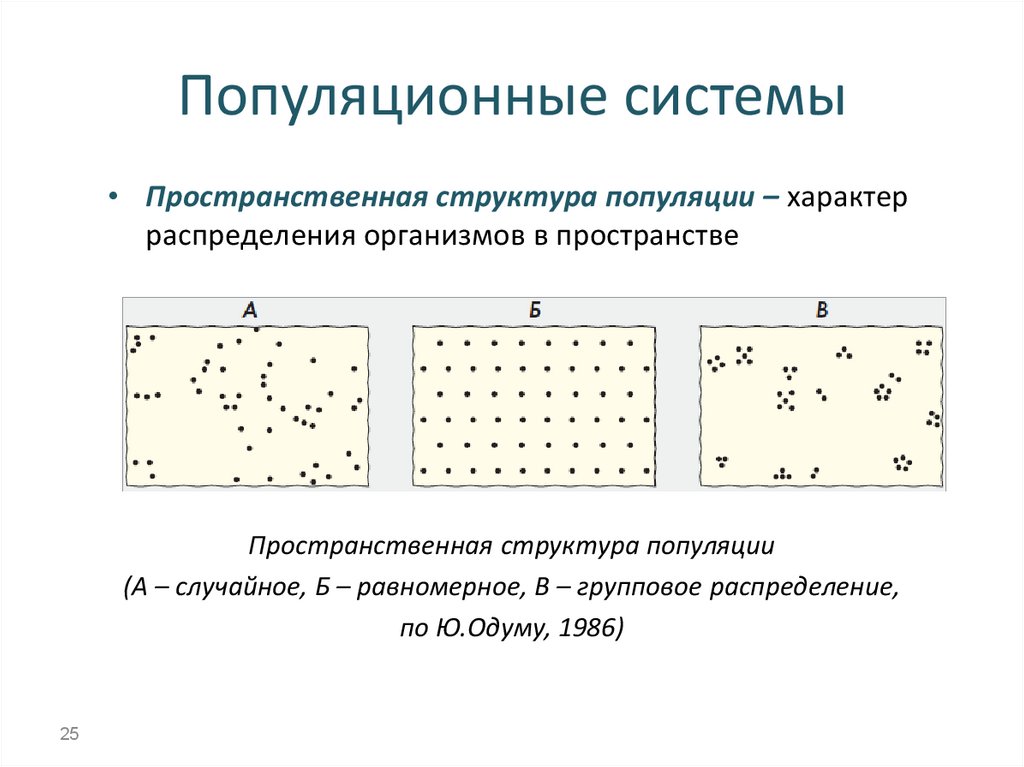

25. Популяционные системы

• Пространственная структура популяции – характерраспределения организмов в пространстве

Пространственная структура популяции

(А – случайное, Б – равномерное, В – групповое распределение,

по Ю.Одуму, 1986)

25

26.

Виды, живущие группами26

27. Популяционные системы

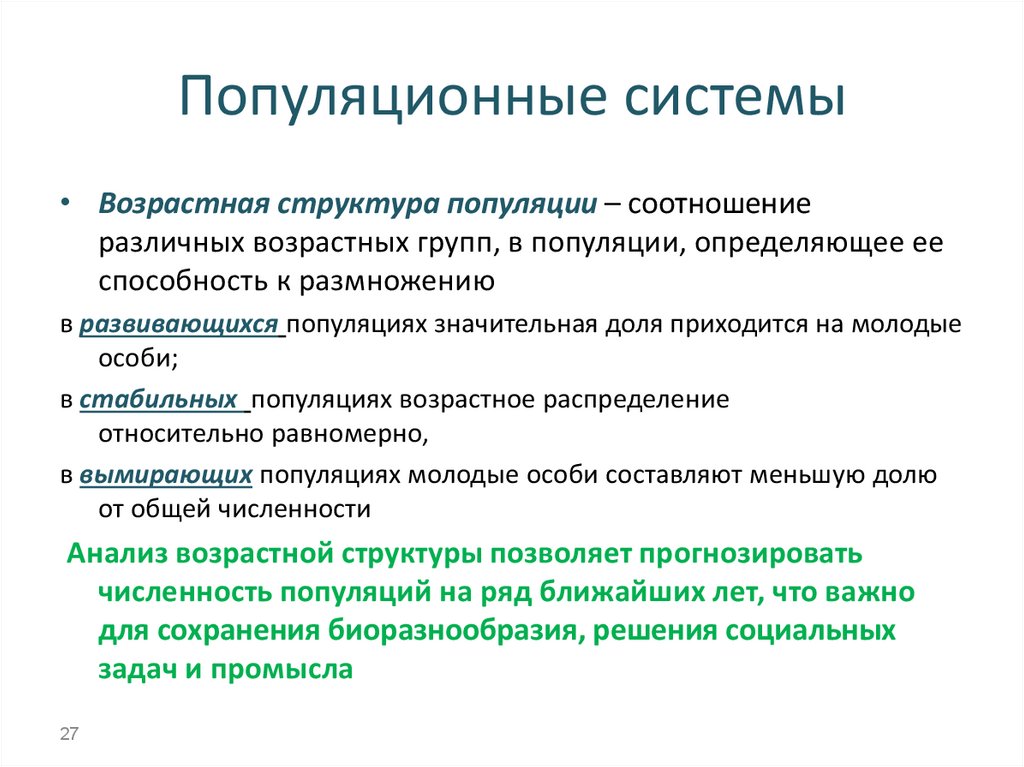

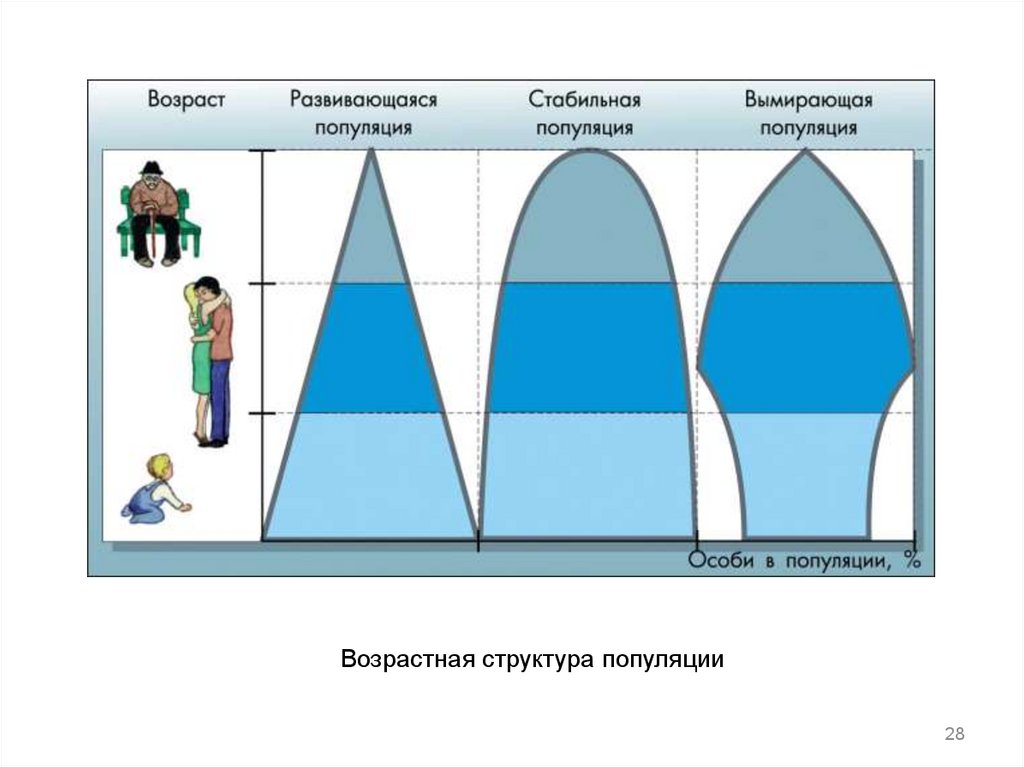

• Возрастная структура популяции – соотношениеразличных возрастных групп, в популяции, определяющее ее

способность к размножению

в развивающихся популяциях значительная доля приходится на молодые

особи;

в стабильных популяциях возрастное распределение

относительно равномерно,

в вымирающих популяциях молодые особи составляют меньшую долю

от общей численности

Анализ возрастной структуры позволяет прогнозировать

численность популяций на ряд ближайших лет, что важно

для сохранения биоразнообразия, решения социальных

задач и промысла

27

28.

Возрастная структура популяции28

29. Популяционные системы

• Динамика популяцийМежгодовая динамика численности популяций

(по Крискунову и др., 1995)

29

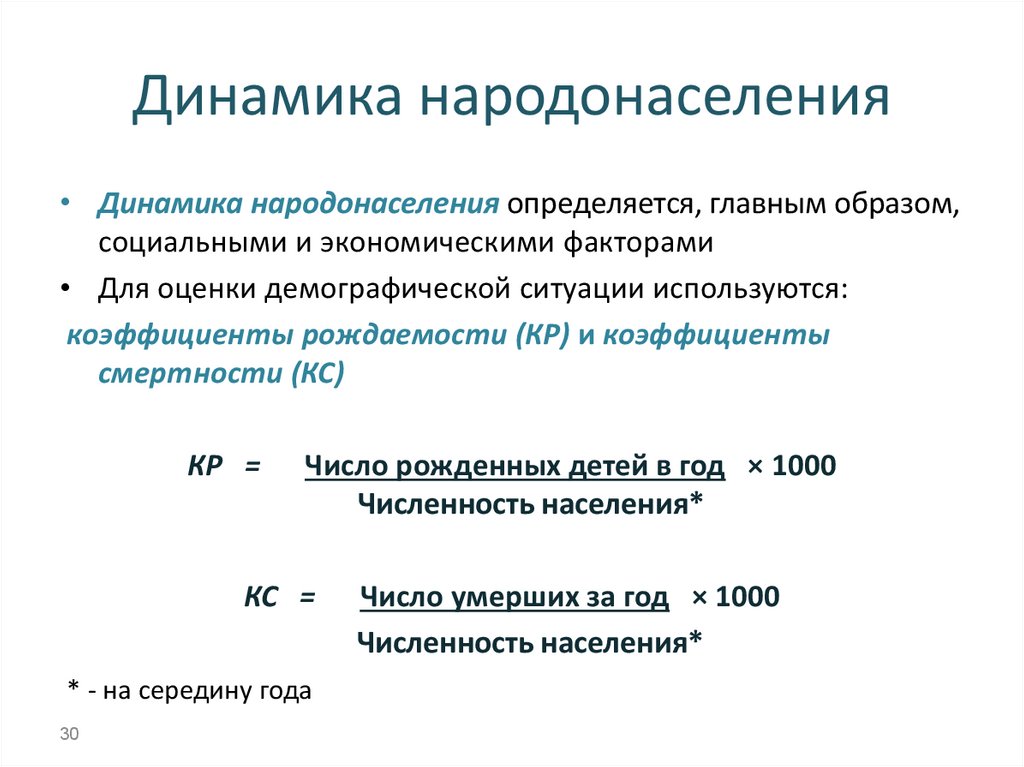

30. Динамика народонаселения

• Динамика народонаселения определяется, главным образом,социальными и экономическими факторами

• Для оценки демографической ситуации используются:

коэффициенты рождаемости (КР) и коэффициенты

смертности (КС)

КР =

Число рожденных детей в год × 1000

Численность населения*

КС =

* - на середину года

30

Число умерших за год × 1000

Численность населения*

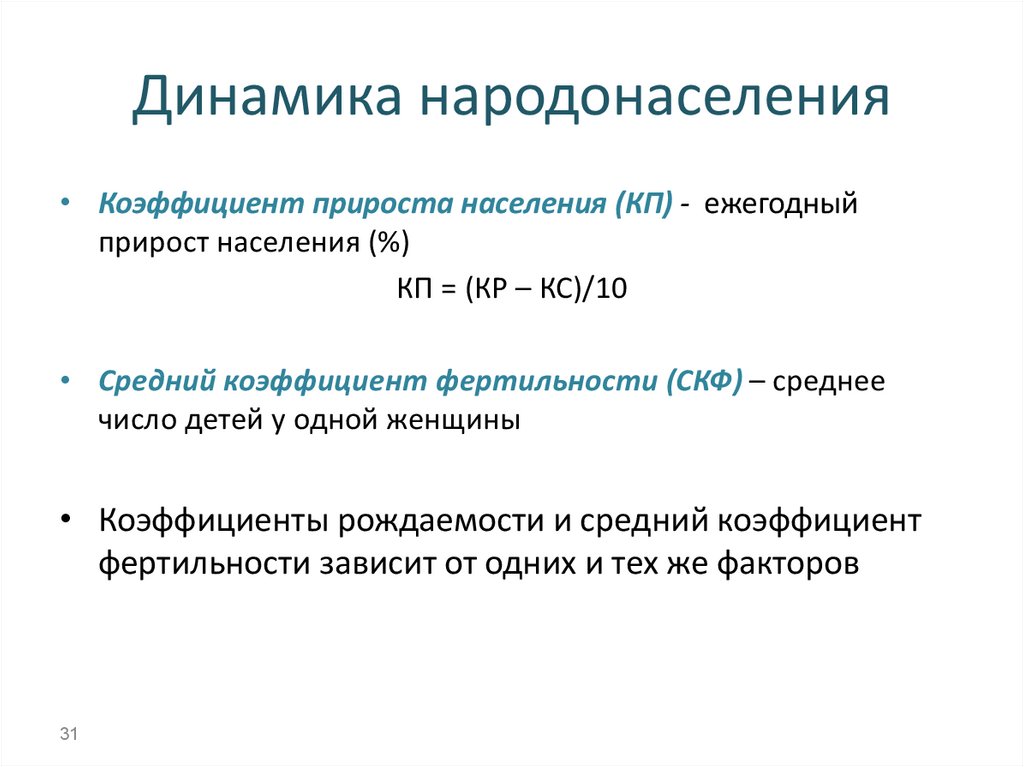

31. Динамика народонаселения

• Коэффициент прироста населения (КП) - ежегодныйприрост населения (%)

КП = (КР – КС)/10

• Средний коэффициент фертильности (СКФ) – среднее

число детей у одной женщины

• Коэффициенты рождаемости и средний коэффициент

фертильности зависит от одних и тех же факторов

31

32. Динамика народонаселения

• Уровень образованности и обеспеченности - снижение КРи СКФ при повышении уровня образования и

экономического благосостояния

• Урбанизация – у городского населения коэффициенты ниже

• Высокая стоимость воспитания и образования снижает

коэффициенты в тех странах, где детский труд запрещен

• Возраст вступления в брак – чем он выше, тем ниже

коэффициенты

32

33. Динамика народонаселения

• Пенсионное обеспечение – при высоком уровнепенсионного обеспечения коэффициенты снижаются

• Культурные традиции и религиозные убеждения

• Коэффициент детской смертности – чем он выше, тем

КР и СКФ выше

• Использование детского труда – повышает

коэффициенты

33

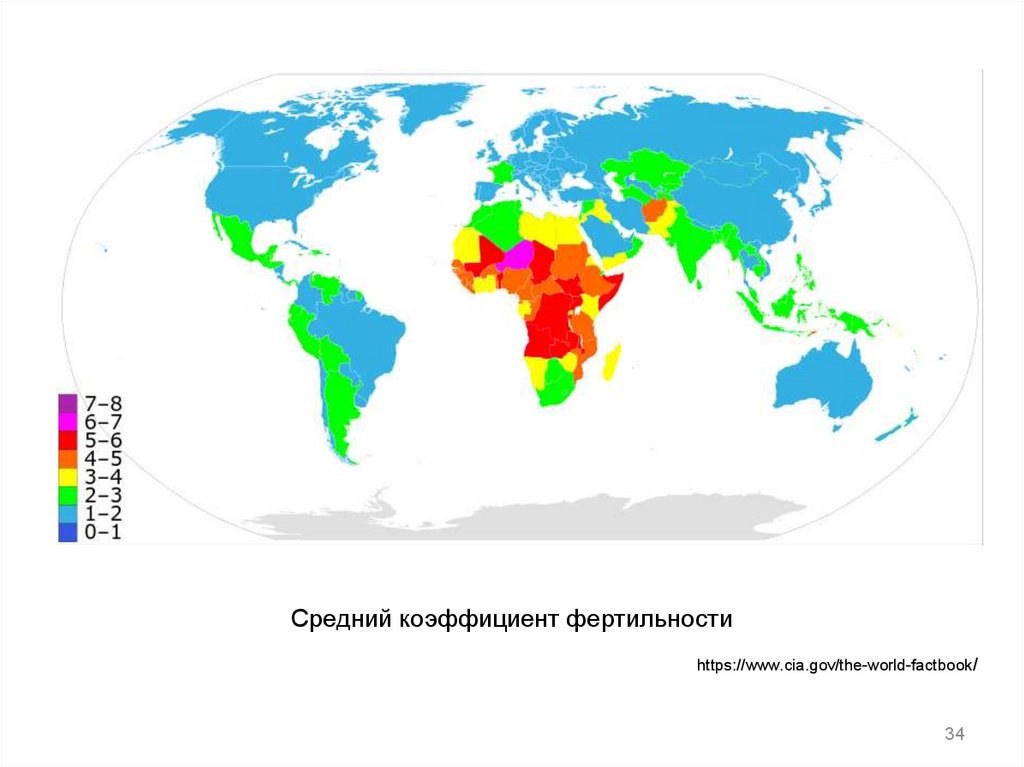

34.

Средний коэффициент фертильностиhttps://www.cia.gov/the-world-factbook/

34

35.

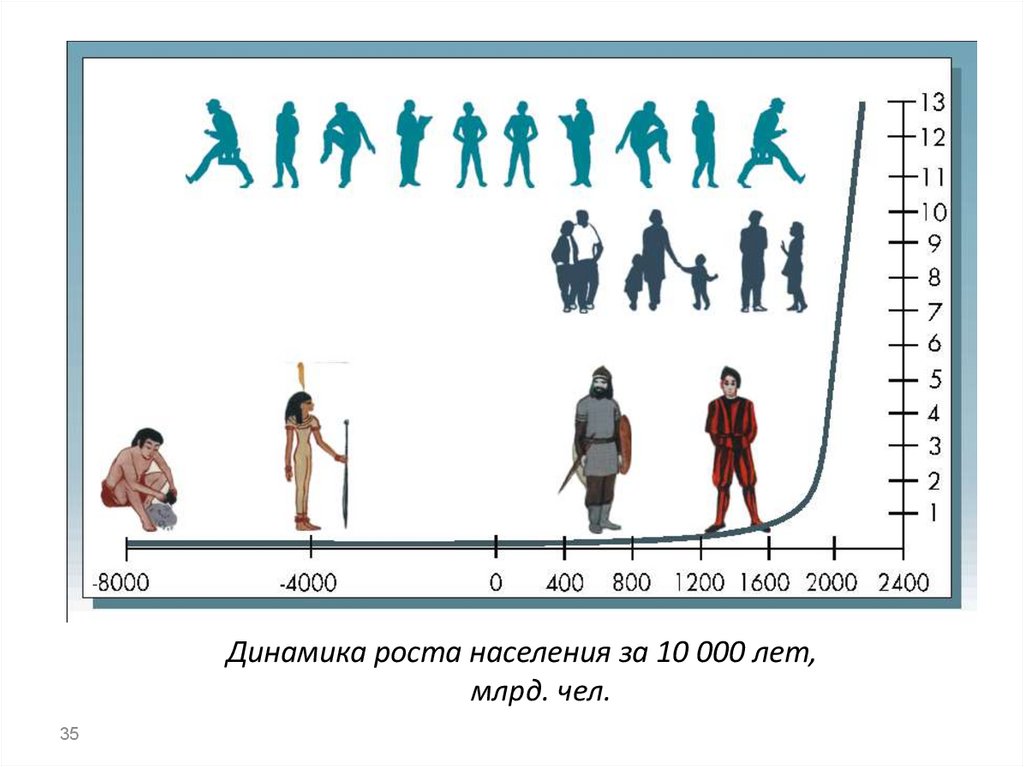

Динамика роста населения за 10 000 лет,млрд. чел.

35

36. Динамика народонаселения

• В первые миллионы лет истории человечествачисленность населения росла экспоненциально,

но медленно (0,002% в год)

• В настоящее время динамика роста численности

населения на планете описывается J-образной

кривой

• Самый большой прирост населения Земли был в

1970 г. (2.06%)

• В настоящее время прирост населения снизился

до 1.1% в год

36

37. Динамика народонаселения

Неуклонный рост численности населения землиприводит к:

• повышению нагрузки на биосферу

• росту загрязнения окружающей среды

• истощению природных ресурсов

• возрастанию энергетических потребностей,

поэтому демографические проблемы в современном мире

становятся предметом не только таких наук как

демография и социология, но и экологии

37

38. Экосистема

• Термин «экосистема» предложил Артур Тенсли (1935 г.)• Экосистема – это биосистема надорганизменного

уровня, в которой биотические компоненты

представлены биоценозом, а абиотические биотопом

Биоценоз (от греч. bios - «жизнь» и koinos - «сообщество») –

сообщество живых организмов, совокупность популяций

различных видов

Биотоп (от греч. bios — жизнь и topos — место) –

определенное пространство абиотической среды, в

котором обитает биоценоз

38

39. Состав экосистемы

Экосистема39

40. Состав экосистемы

I.40

Абиотические компоненты (биотоп) – физические и

химические компоненты неживой природы

неорганические вещества и химические элементы,

участвующие в обмене веществ между живой и неживой

материей: СО2, Н2О, О2, Са, Mg, K, Na, Fe, N, P, S и др.

органические вещества, связывающие абиотическую и

биотическую части экосистем: углеводы, жиры,

аминокислоты, белки и др.

поток энергии

среда обитания (наземно-воздушная или водная)

климатический режим

гидрологические условия (течения) и т.д.

41. Состав экосистемы

II. Биотические компоненты (биоценоз) – компоненты живойприроды (живые организмы)

Структура биоценоза

41

42. Состав экосистемы

1. Продуценты(лат. producens – cоздающий, производящий)

• Основная функция в экосистеме – синтез органических

веществ из неорганических

• В качестве питательного материала используют

неорганические вещества (воду, углекислый газ, нитраты,

фосфаты и др.)

• В качестве источников энергии используют солнечный свет

(фотоавтотрофы) или энергию химических реакций

(хемоавтотрофы)

42

43.

Состав экосистемы• Фотоавтотрофы –

используют энергию

солнечного света в

процессе фотосинтеза

- Зеленые растения

- Цианобактерии

(синезеленые водоросли)

- Пурпурные и зеленые

серобактерии

43

44. Состав экосистемы

• Хемоавтотрофы используют энергию химических реакцийв процессе хемосинтеза

Например:

- Нитрифицирующие бактерии

- Железобактерии

- Тионовые бактерии

44

45. Состав экосистемы

2. Консументы (лат. consume – потреблять)• Потребляют готовое органическое вещество в качестве

источника пищи и энергии (животные, человек) – являются

гетеротрофами

• В экосистеме осуществляют начальную стадию разложения

органических веществ

• Подразделяются в зависимости от потребляемого

органического вещества:

- Фаготрофы (греч. phagos – пожирающий) – питаются

другими организмами (хищники, травоядные)

- Cапротрофы (греч. sapros – гнилой) - питаются мертвым

органическим веществом (дождевые черви, грифы и др.)

45

46.

Фаготрофы и сапротрофы46

47. Состав экосистемы

3. Редуценты (лат. reductio – возвращение, восстановление)• Основная функция в экосистеме – минерализация

органических веществ (разложение мертвых органических

веществ до неорганических ):

- очищение природной среды от отходов

- возвращение веществ в круговорот

К редуцентам относятся: бактерии, низшие грибы

47

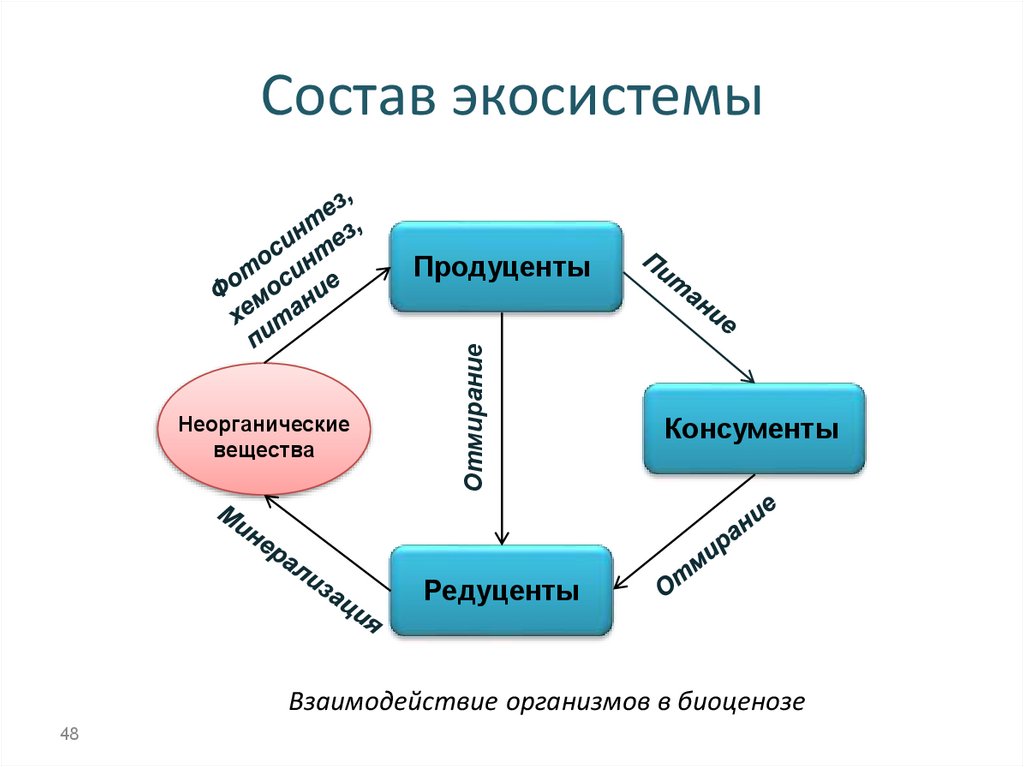

48. Состав экосистемы

Неорганическиевещества

Отмирание

Продуценты

Консументы

Редуценты

Взаимодействие организмов в биоценозе

48

49. Пространственная структура экосистем

С точки зрения пространственной структуры, в природныхэкосистемах можно выделить два яруса:

• Верхний, автотрофный ярус, или «зеленый пояс» Земли надземная часть экосистемы, или толща воды в водоеме, куда

проникает солнечный свет и где присутствуют зеленые

растения. Преобладает синтез органических веществ

(фотосинтез)

• Нижний, гетеротрофный ярус, или «коричневый пояс»

Земли - почвы в наземных экосистемах и донные отложения в водных. Преобладают процессы разложения мертвых

органических остатков (минерализация)

49

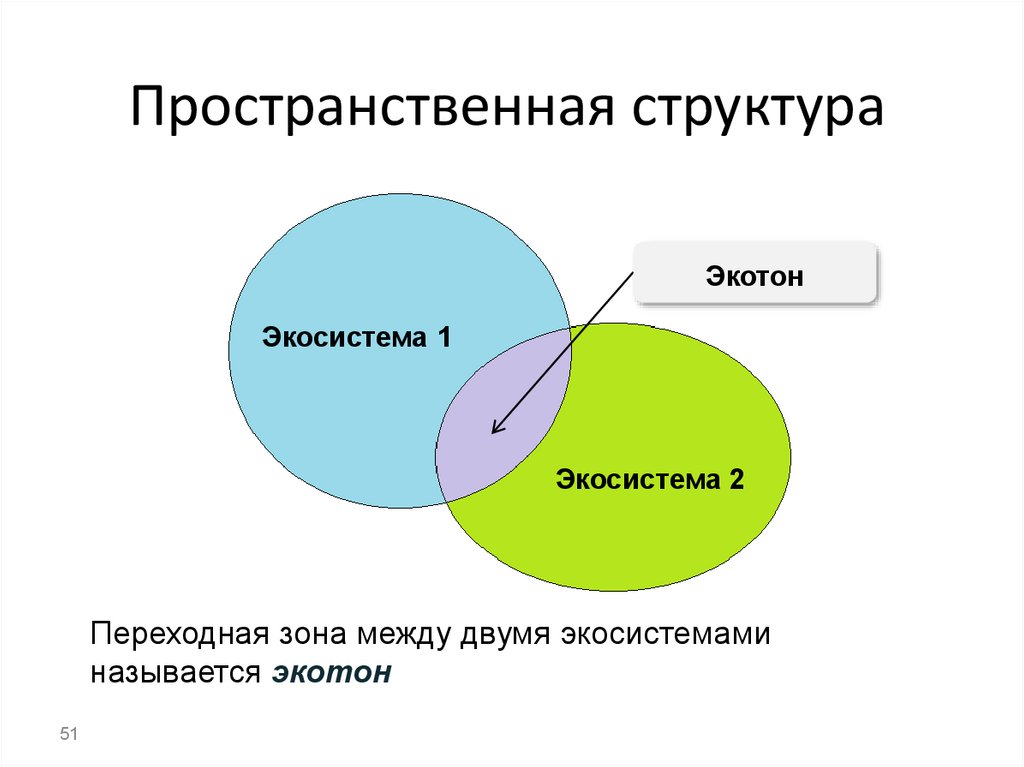

50. Пространственная структура

Граница между лесом и болотом (фото В.В.Горшкова)50

51. Пространственная структура

ЭкотонЭкосистема 1

Экосистема 2

Переходная зона между двумя экосистемами

называется экотон

51

52.

Санкт-Петербургский государственныйархитектурно-строительный университет

кафедра водопользования и экологии

Автор

Макарова Светлана Витальевна

water@spbgasu.ru

ecology

ecology