Similar presentations:

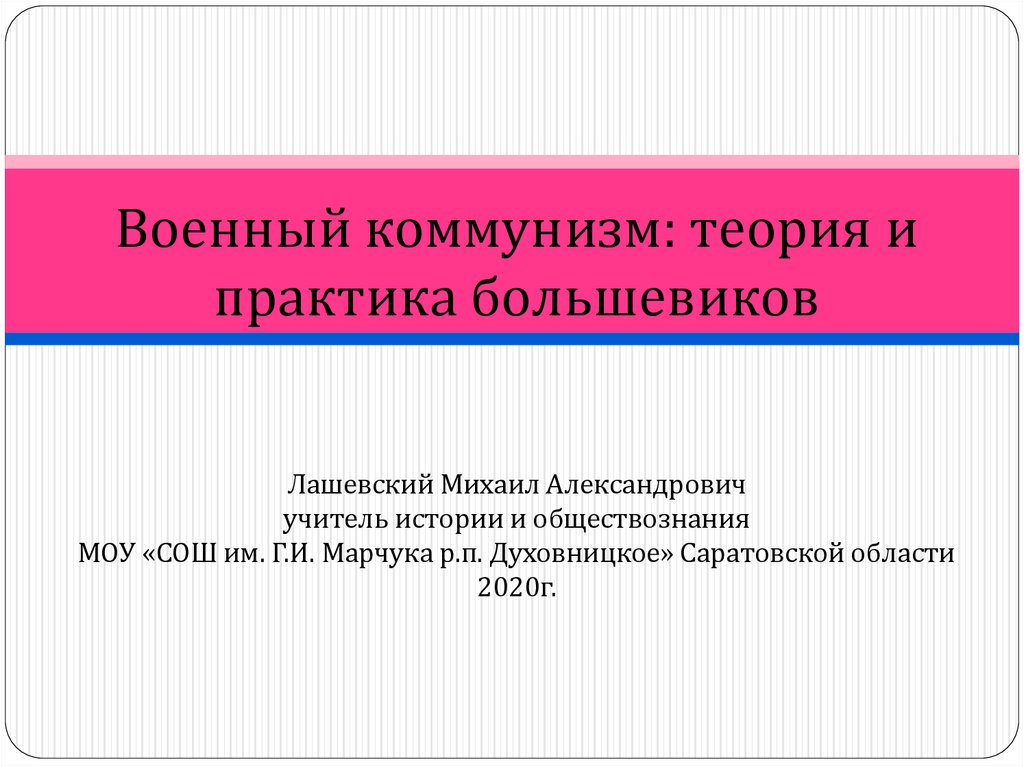

Военный коммунизм: теория и практика большевиков

1.

Военный коммунизм: теория ипрактика большевиков

Лашевский Михаил Александрович

учитель истории и обществознания

МОУ «СОШ им. Г.И. Марчука р.п. Духовницкое» Саратовской области

2020г.

2.

Идеологическое основание«ВОЕ́ ННЫЙ КОММУНИ́ЗМ», принятое в литературе обозначение политики,

проводившейся руководством РСФСР в 1918–1921. Термин «В. к.» принадлежит

А. А. Богданову (применил его в 1918 для обозначения процессов

«милитаризации» общества в странах – участницах 1-й мировой войны)

Внутренняя политика большевиков от октябрьского переворота до весны 1921

года формировалась под влиянием трёх основных составляющих:

российской исторической традицией (активное вмешательство государства в

экономику);

чрезвычайными условиями войны;

идеями социалистической теории.

3.

Красный террорСоставная часть политика «Военного коммунизма». Красный терроор — комплекс карательных мер,

проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России (1917—1923) против социальных

групп, провозглашённых классовыми врагами, а также против лиц, обвинявшихся в

контрреволюционной деятельности. Поводом явилось покушение на главу советского правительства

Владимира Ленина30 августа 1918 года на заводе Михельсона . Владимир Ильич получил тяжёлое

ранение, которое едва не привело к летальному исходу. Можно сказать, что «Красный террор» – это

широкомасштабная кампания репрессий большевиков, строившаяся по социальному признаку и

направленная против тех сословий и социальных групп, которых они считали препятствием к

достижению целей своей партии. Именно в этом состоял его смысл с точки зрения его организаторов.

Общее число жертв «Красного террора» за эти пять лет оценивается примерно в 2 млн. человек

(по разным оценкам 1,7 – 1,8 млн.), и полагают, что оно близко к действительности. Конечно,

встречаются и более значительные цифры, которые включают и такого рода жертвы, как смерть от

голода и болезней оставшихся без средств к существованию членов семей расстрелянных и т.д.

Ленин говорил: «Возьмите всю интеллигенцию. Она жила буржуазной жизнью, она привыкла к

известным удобствам. Поскольку она колебалась в сторону чехословаков, нашим лозунгом была

беспощадная борьба – террор».

Один из высших руководителей ВЧК М. Лацис, давая инструкции местным органам, писал: «Не

ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом.

Первым долгом вы должны его спросить, к какому классу он принадлежит, какого он

происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Вот эти вопросы должны

решить судьбу обвиняемого. В этом смысл и суть Красного террора».

4.

ПрактикаБольшевики, придя к власти, не только

унаследовали разрушенную экономику, но

и государственное распределение и

производство в условиях военного

времени. К 1918 году ситуация ещё

больше обострилась, война и голод

сделали своё дело. Центральные районы

страны оказались отрезанными от

хлебных регионов и в мае 1918 года

вводится продовольственная диктатура и

система чрезвычайных мер. Всё это

накладывается на так называемый

«доктринальный синдром»

социалистической теории, согласно

которой новое общество представлялось

в виде государства – коммуны без товаро

– денежных отношений, заменённых

прямым продуктообменом между

городом и деревней.

5.

ПрактикаК середине 1918 года политика «военного

коммунизма» постепенно оформилась и

включала в себя следующие направления:

* национализацию промышленности, в том

числе средней и мелкой;

* хлебную монополию и чуть позже, введение

продразвёрстки (11 января 1919 г.);

* натурализацию экономических отношений и

запрещение частной торговли;

* государственное централизованное

распределение продуктов питания и товаров по

карточкам и классовому принципу;

* введение всеобщей трудовой повинности и

милитаризация труда;

* отмена денег, бесплатность коммунальных

услуг;

* запрещение аренды земли и применения

наёмного труда в сельском хозяйстве;

* политика «красного террора»;

* сверхцентрализация управления экономикой

и армией.

6.

ПарадоксыЕстественно, не все эти меры были

полностью реализованы в период

«военного коммунизма». Так,

объявленная большевиками

ликвидация свободной торговли,

лишь подтвердила жизненность

этого древнего вида товаро –

денежных отношений, который

фактически заменился стихийно

действовавшим «чёрным рынком»

и железнодорожным

мошенничеством.

7.

ПарадоксыПолитика «военного коммунизма» наиболее глубоко и отрицательно

сказалась на основных методах руководства общественным и

экономическим развитием. Силовые методы, перенесённые из

чрезвычайной обстановки, стали основными для регулирования всех

сторон жизни. Советская власть тогда не имела чётко выраженной

экономической политики, каждый её этап характеризовался

противоречивым сочетанием различных тенденций. Поэтому

экономическая политика «военного коммунизма» в наименьшей

степени может рассматриваться как цельная экономическая программа.

Скорее всего, это набор поспешных, вынужденных и чрезвычайных мер,

положенных на эйфорическую основу социалистической теории.

8.

Итоги и следствияИтоги «военного

коммунизма», как и его

сущность, оказались

противоречивыми. В

военно-политическом

отношении он был

удачен, так как обеспечил

победу большевикам в

гражданской войне. Но

победа стимулировала

казарменный дух,

милитаризм, насилие и

террор. Для успеха в

экономике этого

оказалось мало.

9.

СледствиеПромышленное производство по

сравнению с 1913 годом сократилось в 7

раз, сельскохозяйственное – на 40%.

Добыча угля составила менее трети

довоенного уровня, чугуна – в 2 раза, 31

железная дорога не работала, эшелоны с

хлебом застревали в пути. Из за

отсутствия сырья и топлива, рабочей

силы большинство фабрик и заводов

бездействовало. Валовая продукция

сельского хозяйства в 1921 году

составляла 60% от уровня 1913 г.,

уменьшилось поголовье скота,

продукция животноводства. Посевные

площади сократились на 25% в 1920 г., а

урожайность – на 43%. Неурожай 1920

года, засуха 1921 г., голод в Поволжье и

на Северном Кавказе унесли жизни

около 5 млн. человек.

10.

СледствиеВ стране не хватало мыла,

керосина, стекла и обуви, кирпича и

спичек. В январе 1919 года

минимальная суточная норма хлеба

составила 50 гр. Цена одного рубля

упала в 800 раз. Скромный обед

стоил несколько миллионов рублей.

Экономическая разруха влекла

за собой серьёзные социальные

последствия. Население России

уменьшилось на 10,9 млн. человек

по сравнению с 1917 годом.

Численность индустриальных

рабочих снизилась вдвое. Многие

рабочие уходили в деревню.

Крестьянство всё более активно

стало выступать против

продразвёрстки.

11.

ИтогиПолитика «военного коммунизма» после окончания Гражданской войны не

отвечала интересам народа. По стране прокатилась волна крестьянских

восстаний, антисоветских мятежей на Украине, в Сибири, Средней Азии,

Тамбовской, Воронежской и Саратовской губерниях. Социальной опорой этих

мятежей было крестьянство, недовольное продразверсткой. Военный

антикоммунистический мятеж моряков в Кронштадте – это

общеполитический кризис в марте 1921 года, угроза потери власти, заставили

советское правительство осознать неизбежность поворота в политике. Таким

образом, поворот к новой экономической политике был осуществлён под

жёстким давлением всеобщего недовольства в стране для нормализации

внутриэкономических, социальных и политических отношений.

12.

Роковое десятилетиеМаксимальные нормы дневного пайка

московского рабочего в 1920 г.

Хлеб – 225 гр., соль – 12 гр., мясо или рыба – 7

гр., сахар – 10 гр.

13.

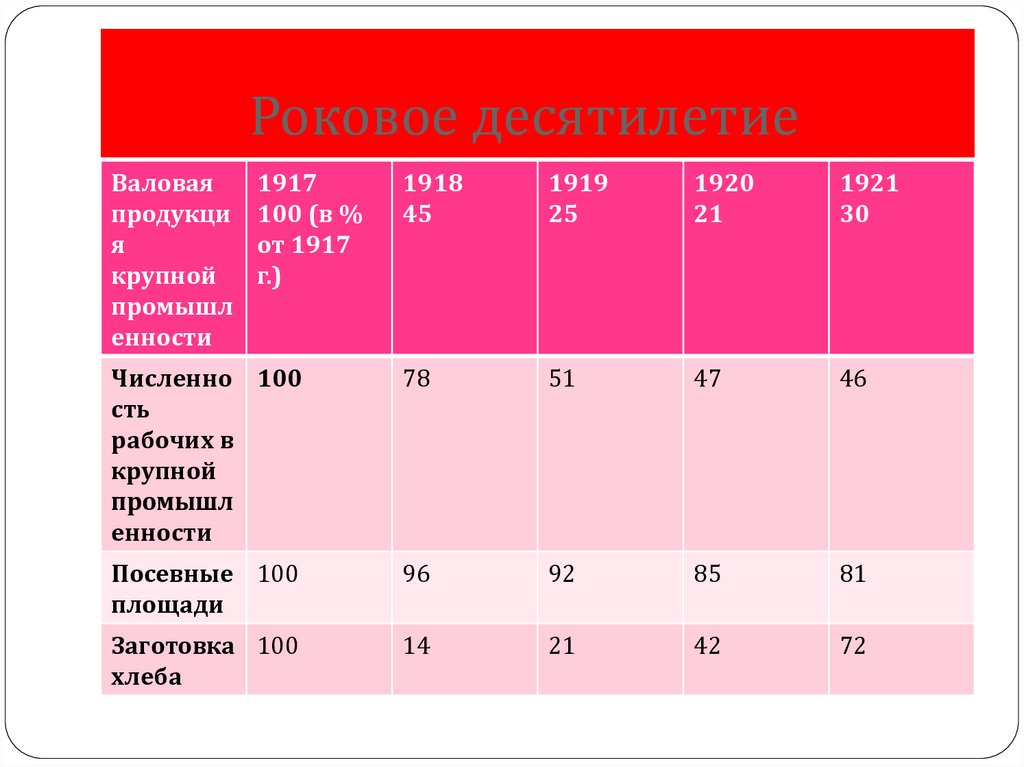

Роковое десятилетиеВаловая

продукци

я

крупной

промышл

енности

1917

100 (в %

от 1917

г.)

1918

45

1919

25

1920

21

1921

30

Численно 100

сть

рабочих в

крупной

промышл

енности

78

51

47

46

Посевные 100

площади

96

92

85

81

Заготовка 100

хлеба

14

21

42

72

14.

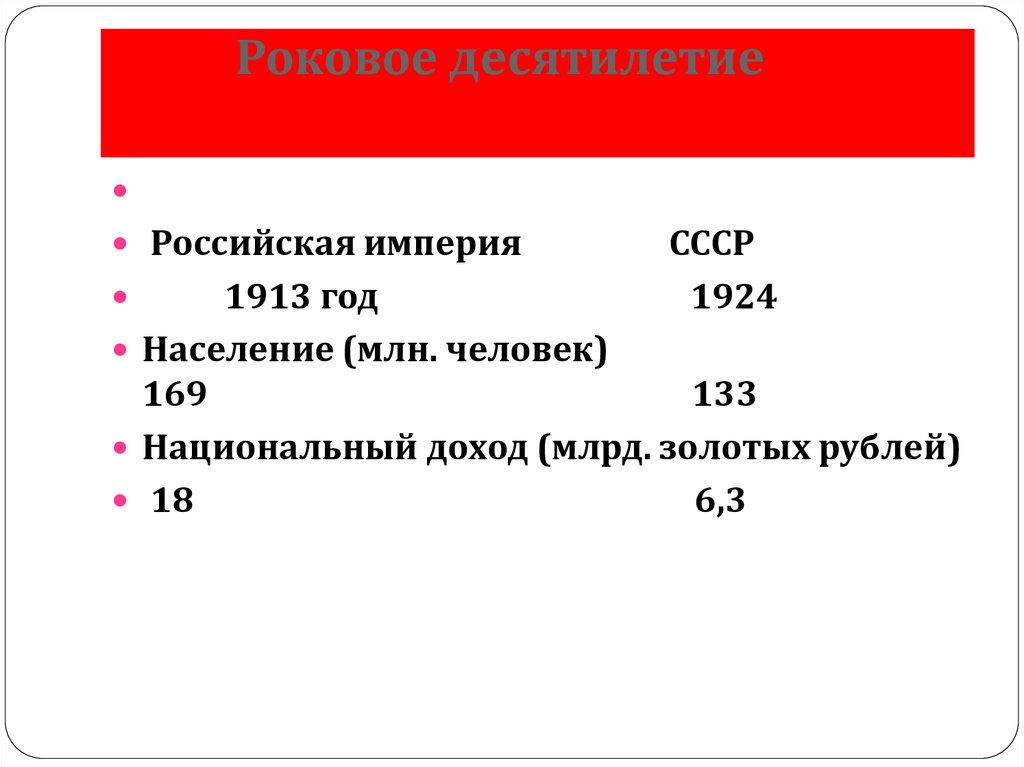

Роковое десятилетиеРоссийская империя

СССР

1924

1913 год

Население (млн. человек)

169

133

Национальный доход (млрд. золотых рублей)

18

6,3

15.

Библиография1. Боффа Д.История Советского Союза.- М.:

Междунар. отношения, 1994. — 632 с.

2. Гимпельсон Е.Г. Военный коммунизм: политика,

критика, идеология. М. Вопросы истории, 1984, N 4,

1973.

3. Дмитриенко В.П.Советская экономическая

политика в первые годы. АН СССР, Ин-т истории

СССР. - Москва : Наука, 1986.

4. Понихидин Ю.М. Чрезвычайные органы

управления Советского государства в

период"военного коммунизма" «Актуальные

проблемы историко-правовой науки»:

межвузовский научный сборник. Саратов, Вып.

3..С.,1988.

16.

Приложение: творцы «красноготеррора»

Троцкий Лев

Давидович

(Бронштейн)

Свердлов Яков

Михайлович

(Моисеевич)

Дзержинский

Феликс

Эдмундович

17.

Задание по темеЗаполните таблицу: выписать в 2 колонки

черты «военного коммунизма»

Черты военного времени

и военной диктатуры

Черты т.н

«коммунистического

общества»

history

history