Similar presentations:

Диагностика пневмонии и плевритов

1.

ТемаДиагностика пневмони и

плевритов

2023

2.

3.

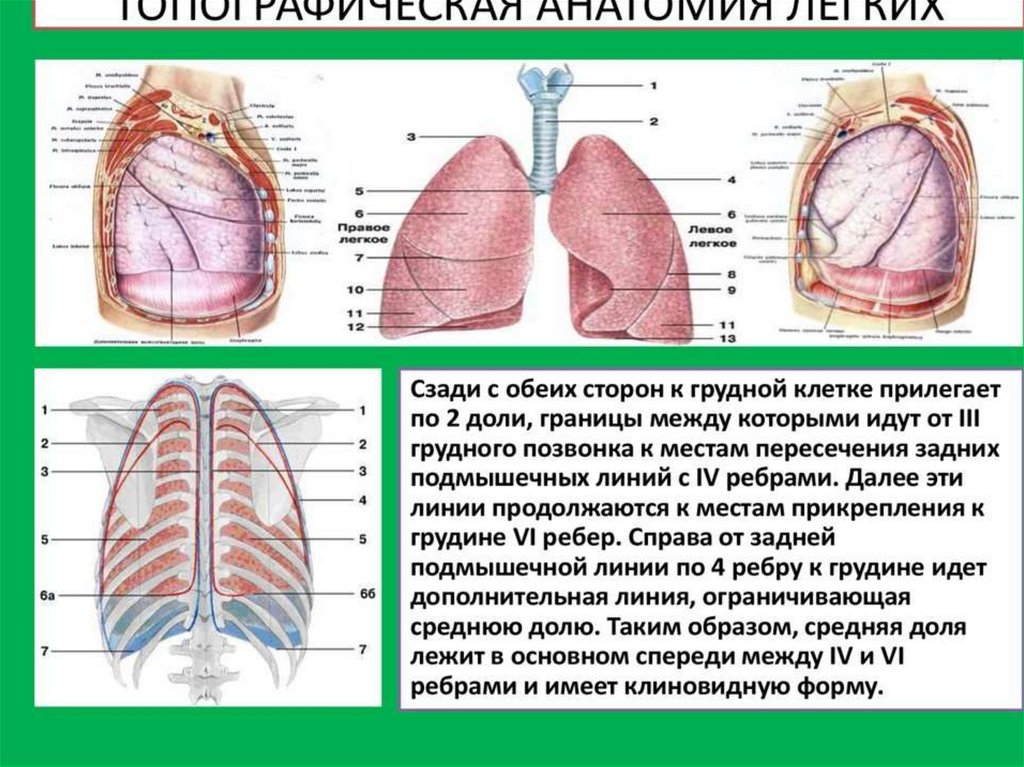

Пневмонии – группа различных по этиологии,патогенезу, морфологической характеристике острых

инфекционных (преимущественно бактериальных)

заболеваний, характеризующихся очаговым

поражением респираторных отделов легких с

обязательным наличием внутриальвеолярной

экссудации

4.

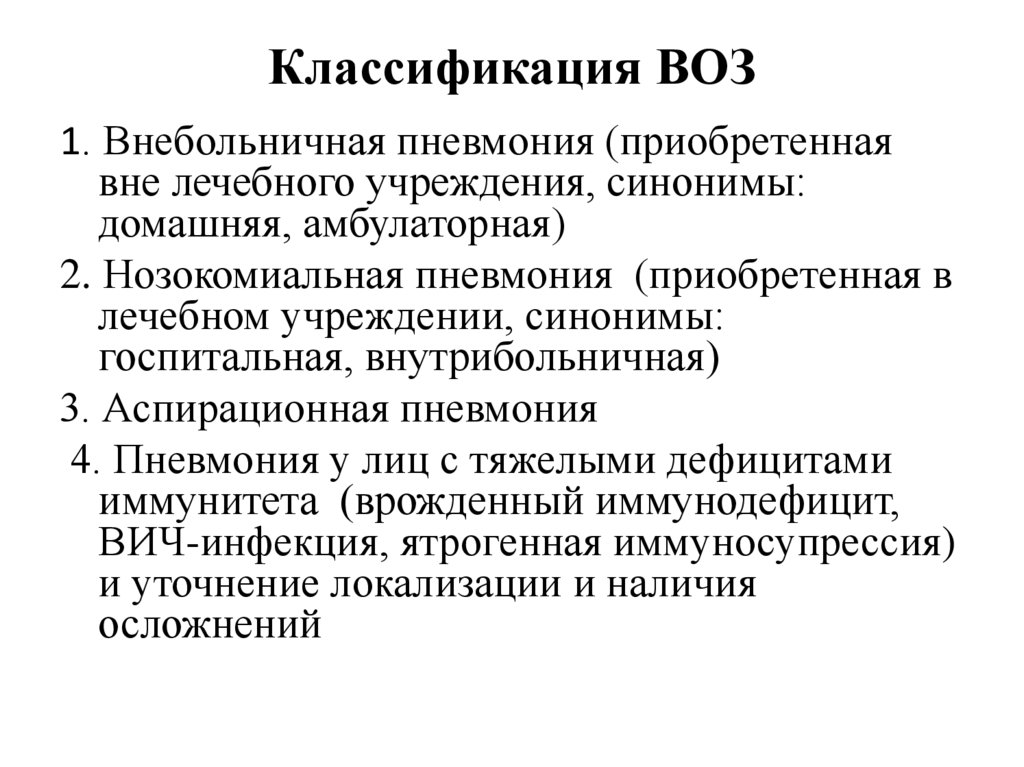

Классификация ВОЗ1. Внебольничная пневмония (приобретенная

вне лечебного учреждения, синонимы:

домашняя, амбулаторная)

2. Нозокомиальная пневмония (приобретенная в

лечебном учреждении, синонимы:

госпитальная, внутрибольничная)

3. Аспирационная пневмония

4. Пневмония у лиц с тяжелыми дефицитами

иммунитета (врожденный иммунодефицит,

ВИЧ-инфекция, ятрогенная иммуносупрессия)

и уточнение локализации и наличия

осложнений

5.

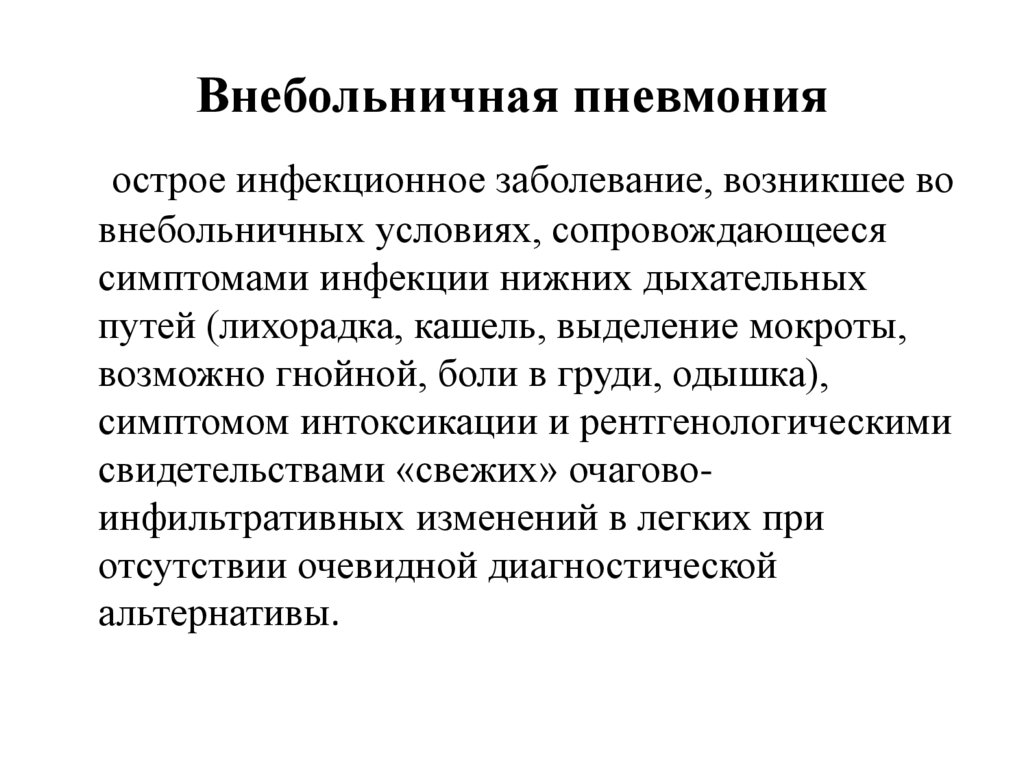

Внебольничная пневмонияострое инфекционное заболевание, возникшее во

внебольничных условиях, сопровождающееся

симптомами инфекции нижних дыхательных

путей (лихорадка, кашель, выделение мокроты,

возможно гнойной, боли в груди, одышка),

симптомом интоксикации и рентгенологическими

свидетельствами «свежих» очаговоинфильтративных изменений в легких при

отсутствии очевидной диагностической

альтернативы.

6.

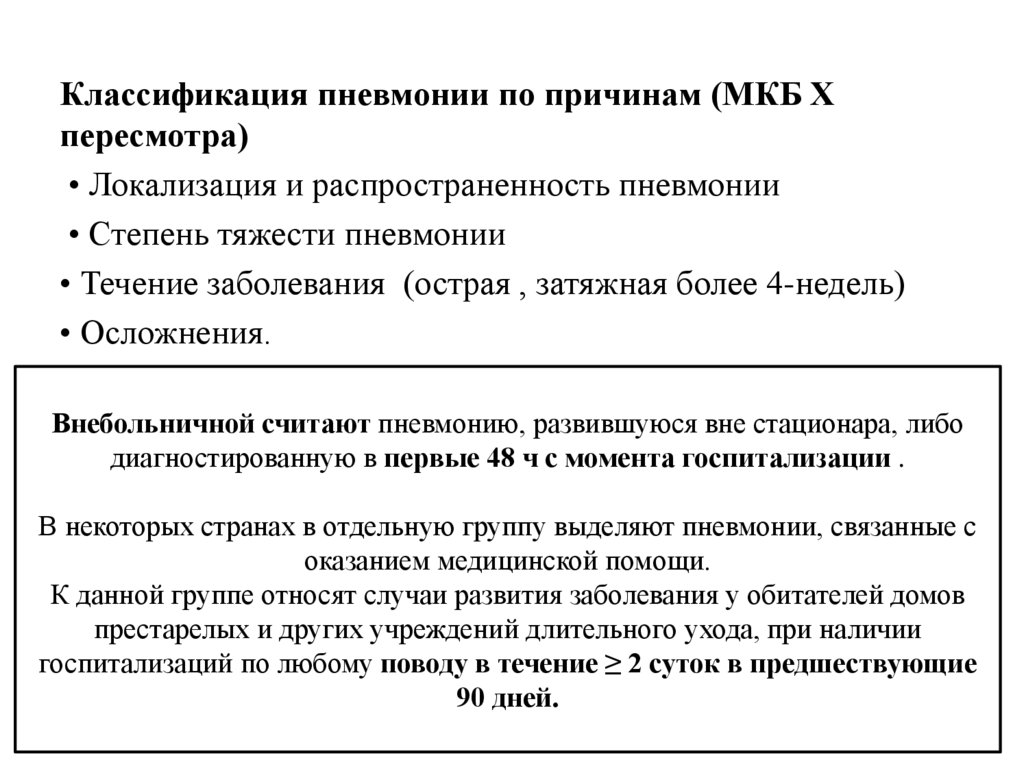

Классификация пневмонии по причинам (МКБ Xпересмотра)

• Локализация и распространенность пневмонии

• Степень тяжести пневмонии

• Течение заболевания (острая , затяжная более 4-недель)

• Осложнения.

Внебольничной считают пневмонию, развившуюся вне стационара, либо

диагностированную в первые 48 ч с момента госпитализации .

В некоторых странах в отдельную группу выделяют пневмонии, связанные с

оказанием медицинской помощи.

К данной группе относят случаи развития заболевания у обитателей домов

престарелых и других учреждений длительного ухода, при наличии

госпитализаций по любому поводу в течение ≥ 2 суток в предшествующие

90 дней.

7.

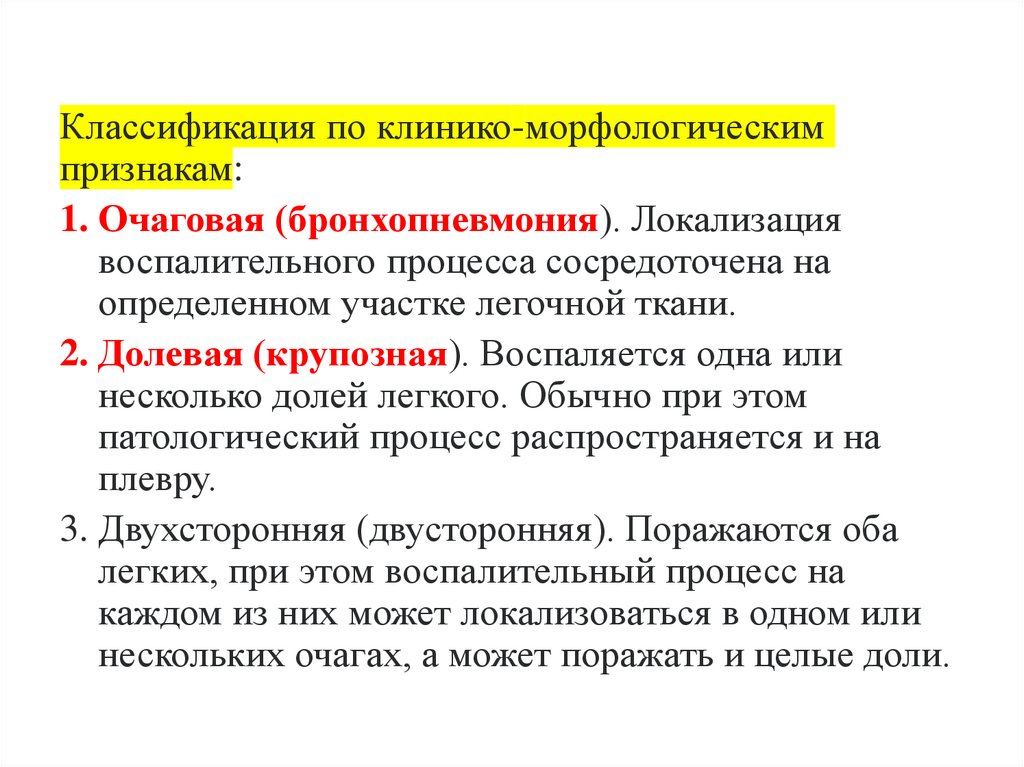

Классификация по клинико-морфологическимпризнакам:

1. Очаговая (бронхопневмония). Локализация

воспалительного процесса сосредоточена на

определенном участке легочной ткани.

2. Долевая (крупозная). Воспаляется одна или

несколько долей легкого. Обычно при этом

патологический процесс распространяется и на

плевру.

3. Двухсторонняя (двусторонняя). Поражаются оба

легких, при этом воспалительный процесс на

каждом из них может локализоваться в одном или

нескольких очагах, а может поражать и целые доли.

8.

9.

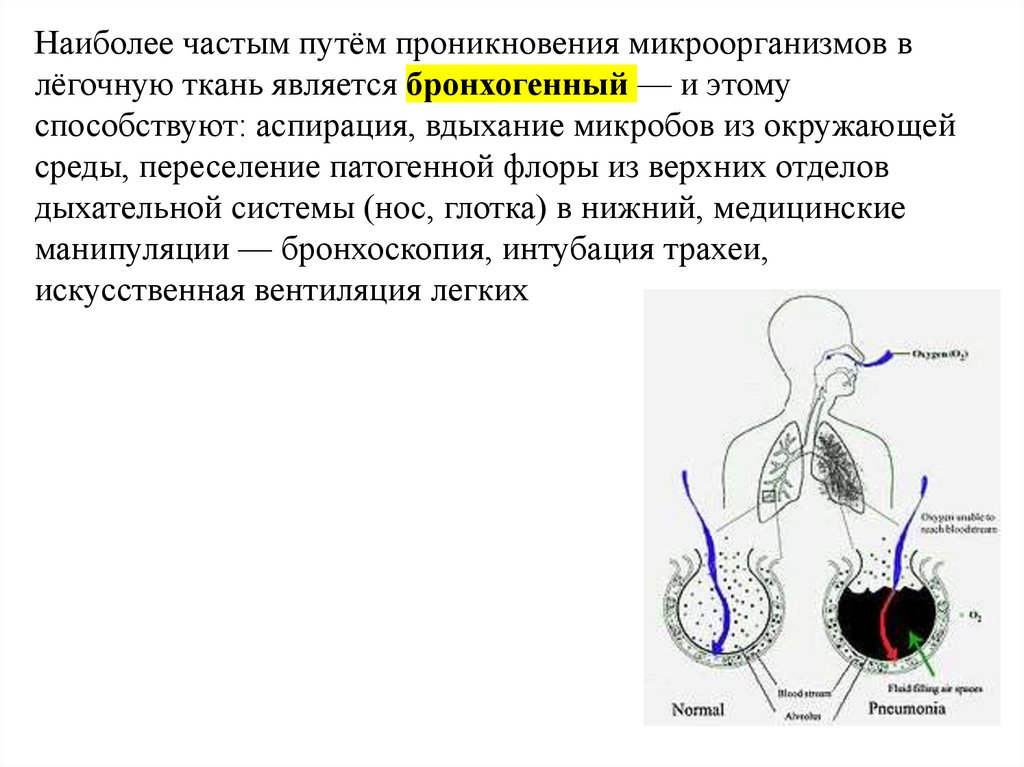

Наиболее частым путём проникновения микроорганизмов влёгочную ткань является бронхогенный — и этому

способствуют: аспирация, вдыхание микробов из окружающей

среды, переселение патогенной флоры из верхних отделов

дыхательной системы (нос, глотка) в нижний, медицинские

манипуляции — бронхоскопия, интубация трахеи,

искусственная вентиляция легких

10.

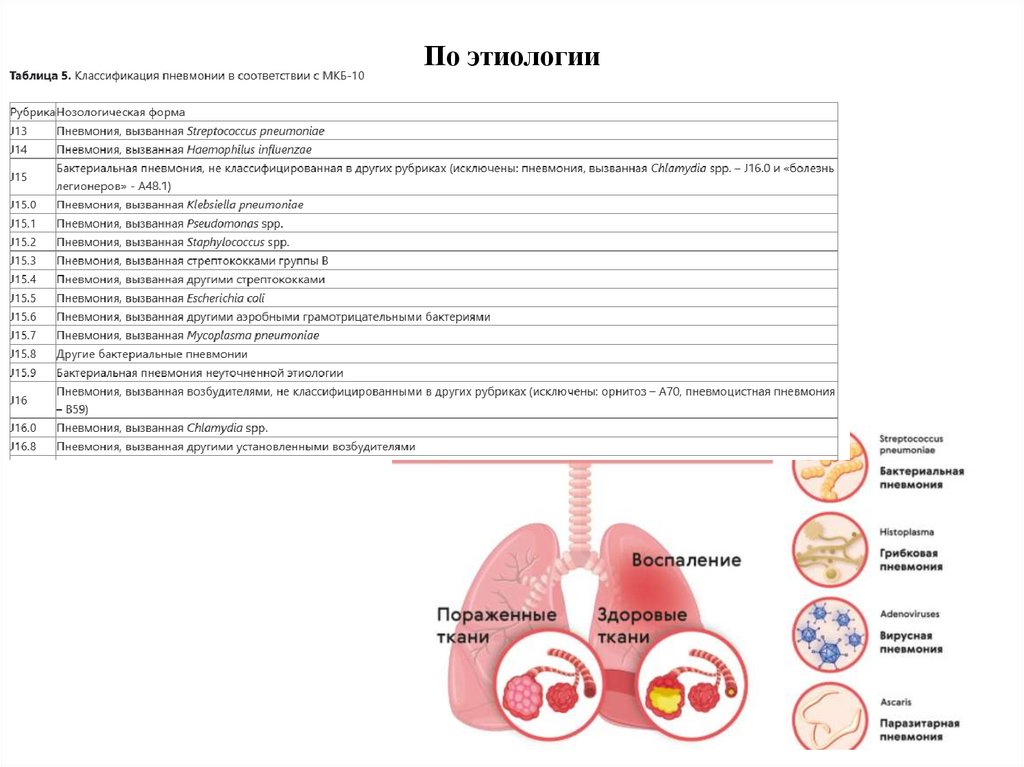

По этиологии11.

Известно четыре патогенетических механизма,которые могут обуславливать развитие ВП :

аспирация секрета ротоглотки;

вдыхание аэрозоля, содержащего

микроорганизмы;

гематогенное распространение микроорганизмов

из внелегочного очага инфекции;

непосредственное распространение инфекции из

соседних пораженных органов или в результате

инфицирования при проникающих ранениях

грудной клетки.

12.

Стадии пневмонии -патанатомия1. Прилив. Воспалительные процессы распространяются на небольшие участки

легочной ткани. Альвеолы частично заполнены экссудатом, одышка умеренная.

Легочные капилляры расширены, отмечается умеренная гиперемия (покраснение)

тканей легких. Эта стадия длится 1-3 дня и при своевременно начатом лечении не

дает осложнений.

2.1.Красное опеченение. Свое название эта стадия получила из-за того, что гиперемия

легких значительно усиливается – по цвету они начинают напоминать печень. Это

происходит за счет того, что в альвеолы, частично заполненные экссудативной

жидкостью, начинает поступать фибрин (белок, принимающий участие в свертывании

крови). Одновременно усиливается и одышка, появляются боли в груди и сильный

кашель. Как правило, температура достигает фебрильных значений (выше 39 С), у

мокроты при этом светло-коричневый цвет.

2.2 Серое опеченение. Наступает через два-три дня после стадии красного опеченения.

Легкие приобретают серовато-коричневый или желтый цвет из-за распада эритроцитов

и скопления лейкоцитов в альвеолах. У больного отмечается обильное отхождение

мокроты (нередко с гнойными примесями).

3.Стадия разрешения. Экссудат подвергается прогрессирующему ферментативному

перевариванию и выводится из альвеол с лимфотоком. Легкие очищаются от

токсических продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов, воздушность

альвеол восстанавливается. Самочувствие больного значительно улучшается –

восстанавливается нормальное дыхание, уменьшается кашель и снижается температура.

13.

14.

Алгоритм диагностики при подозрении на ВПвключает:

• подробный сбор анамнеза;

• анализ жалоб пациента;

• физикальное обследование;

• лабораторные и инструментальные исследования,

объём которых может быть определен в

индивидуальном порядке и обусловлен тяжестью

течения ВП, появлением и характером осложнений,

сопутствующими болезнями пациента.

15.

синдромыСиндром воспалительных изменений в легочной ткани

- кашель сухой или с мокротой

- боль в ГК при кашле, глубоком дыхании

- одышка разной степени выраженности

- повышение температуры тела

- усиление голосового дрожания, притупление перкуторного звука

- ослабление везикулярного дыхания, появление бронхиального,

бронховезикулярного дыхания

- крепитация, хрипы.

- рентгенологическое исследование-долевая или сегментарная

пневмония, очаговая пневмония

- Острофазовые изменения в крови – лейкоцитоз со сдвигом влево,

СОЭ, СРБ, повышение гамма-глобулинов

16.

Синдром интоксикации-слабость, разбитость, головная боль, вялость, снижение

аппетита, мышечные боли, артралгии

Синдром дыхательной недостаточности

-одышка, цианоз, снижение сатурации кислорода в крови мнее

95%

Синдром уплотнения легочной ткани

- отставание в акте дыхания больной половины ГК при

нижнедолевой пневмонии

- голосовое дрожание

- притупление

17.

Клинические различия проявлений пневмоний в значительноймере зависят от вида возбудителя.

Пневмококковая пневмония( плевропневмония, крупозная)

Наиболее частая внебольничная, начинается внезапно:

однократно озноб+ температура 39-40С , боль в ГК при кашле ,

движении, глубоком дыхании. Кашель может длительно

оставаться сухим, мокрота в небольшом количестве (слизистая,

ржавая). При осмотре- гиперемия щек, герпетические

высыпания.

Стадия прилива, стадия опеченения, стадия разрешения.

Смотрим пропедевтику.

18.

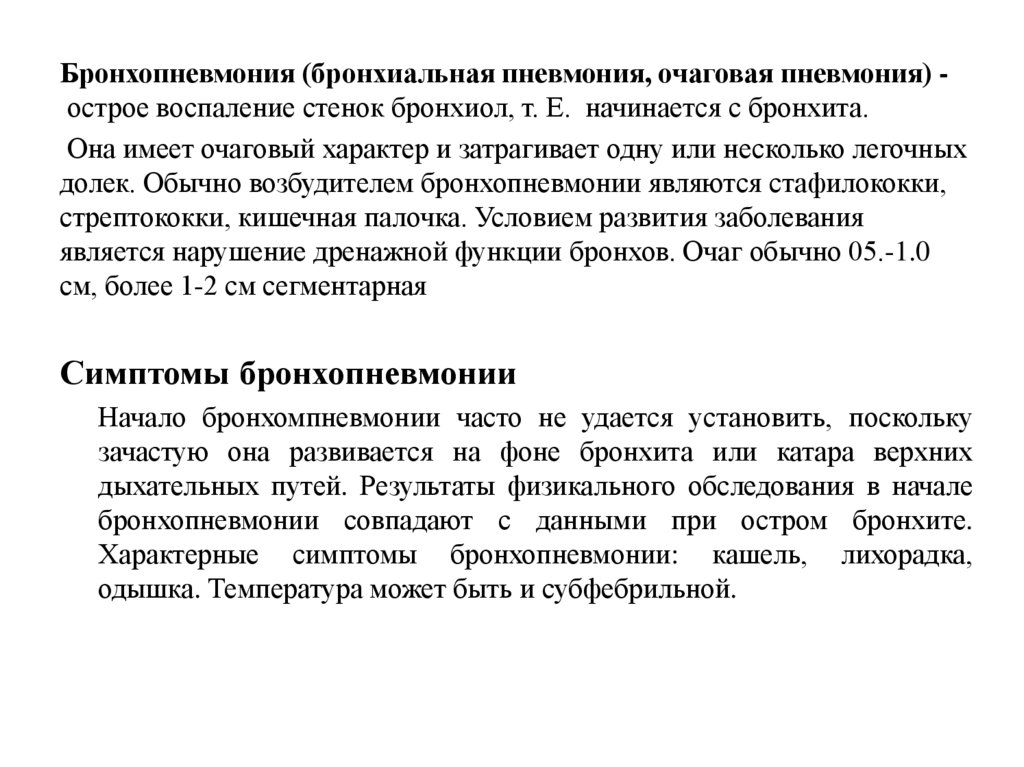

Бронхопневмония (бронхиальная пневмония, очаговая пневмония) острое воспаление стенок бронхиол, т. Е. начинается с бронхита.Она имеет очаговый характер и затрагивает одну или несколько легочных

долек. Обычно возбудителем бронхопневмонии являются стафилококки,

стрептококки, кишечная палочка. Условием развития заболевания

является нарушение дренажной функции бронхов. Очаг обычно 05.-1.0

см, более 1-2 см сегментарная

Симптомы бронхопневмонии

Начало бронхомпневмонии часто не удается установить, поскольку

зачастую она развивается на фоне бронхита или катара верхних

дыхательных путей. Результаты физикального обследования в начале

бронхопневмонии совпадают с данными при остром бронхите.

Характерные симптомы бронхопневмонии: кашель, лихорадка,

одышка. Температура может быть и субфебрильной.

19.

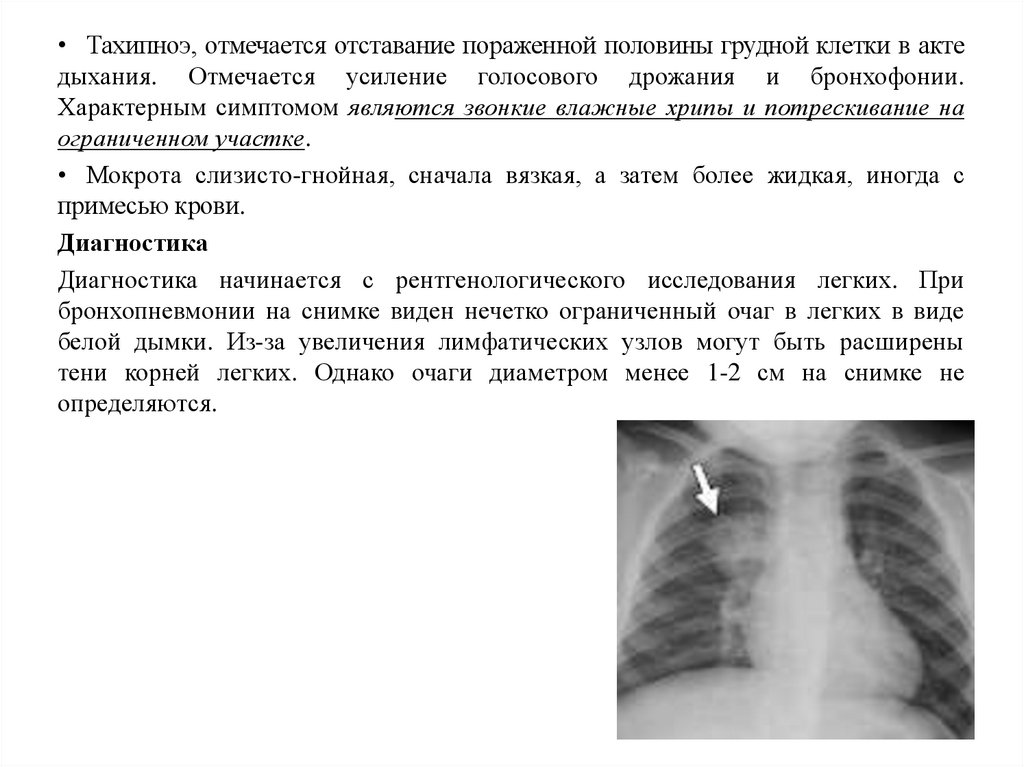

• Тахипноэ, отмечается отставание пораженной половины грудной клетки в актедыхания. Отмечается усиление голосового дрожания и бронхофонии.

Характерным симптомом являются звонкие влажные хрипы и потрескивание на

ограниченном участке.

• Мокрота слизисто-гнойная, сначала вязкая, а затем более жидкая, иногда с

примесью крови.

Диагностика

Диагностика начинается с рентгенологического исследования легких. При

бронхопневмонии на снимке виден нечетко ограниченный очаг в легких в виде

белой дымки. Из-за увеличения лимфатических узлов могут быть расширены

тени корней легких. Однако очаги диаметром менее 1-2 см на снимке не

определяются.

20.

21.

22.

23.

24.

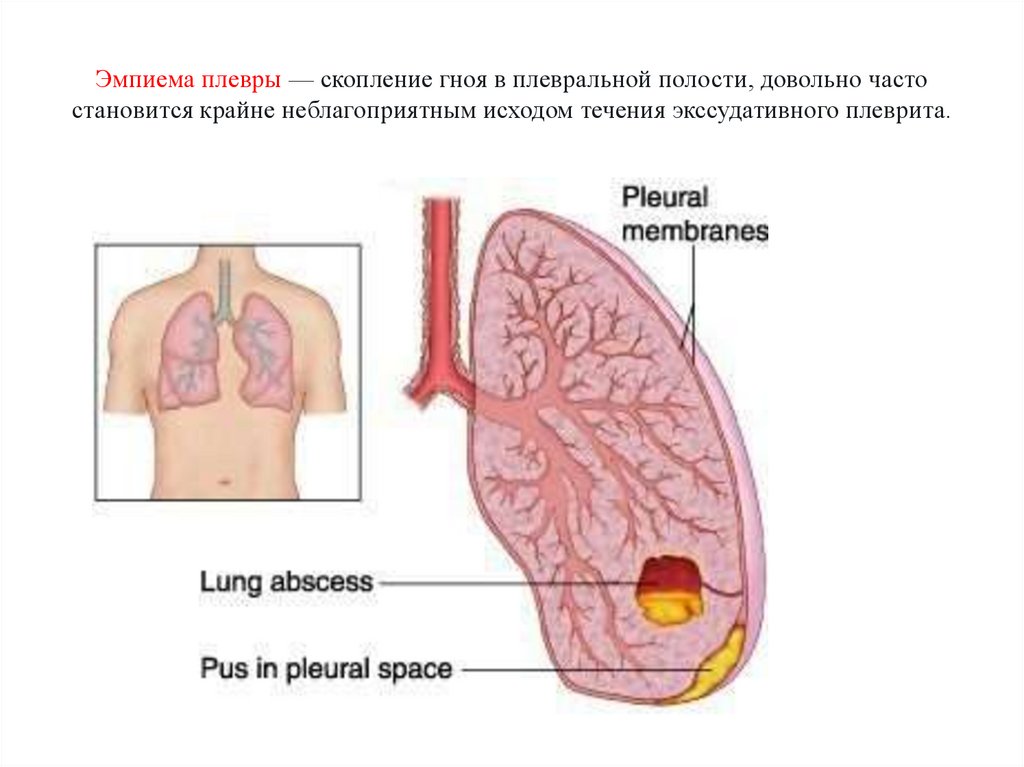

Эмпиема плевры — скопление гноя в плевральной полости, довольно частостановится крайне неблагоприятным исходом течения экссудативного плеврита.

25.

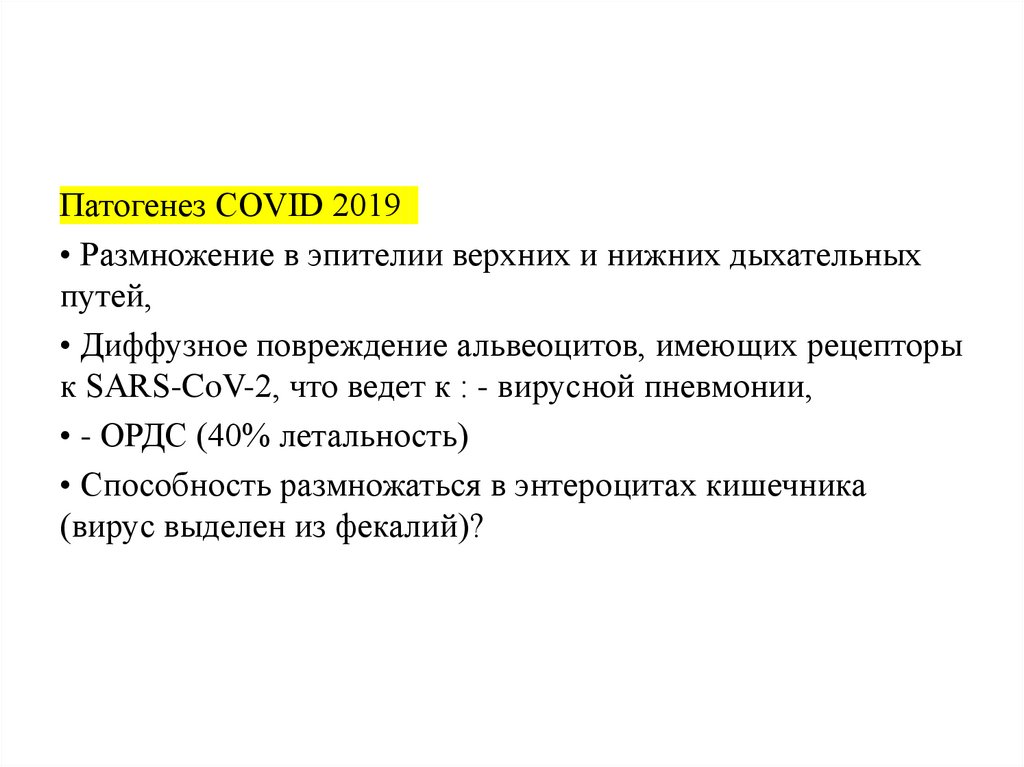

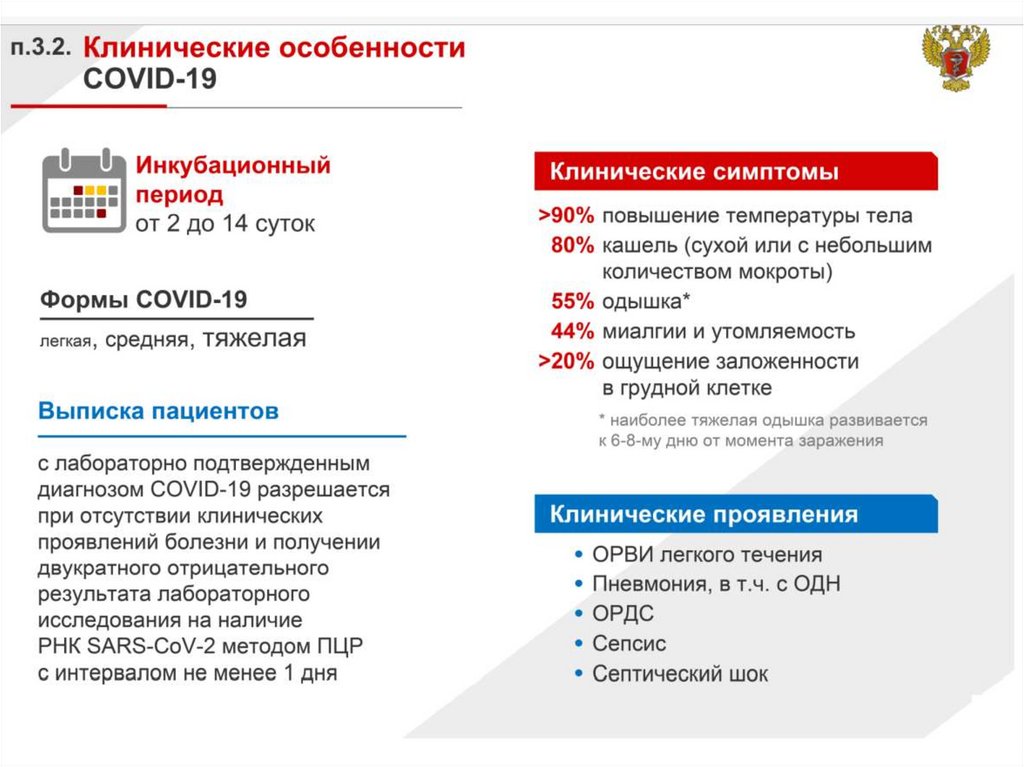

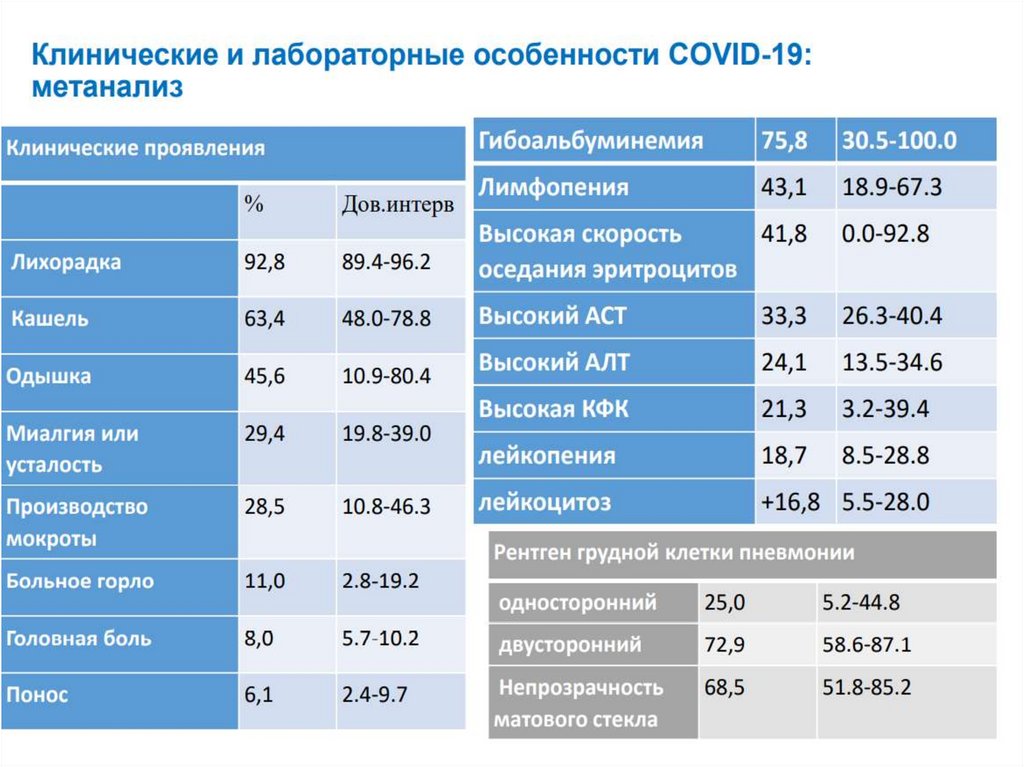

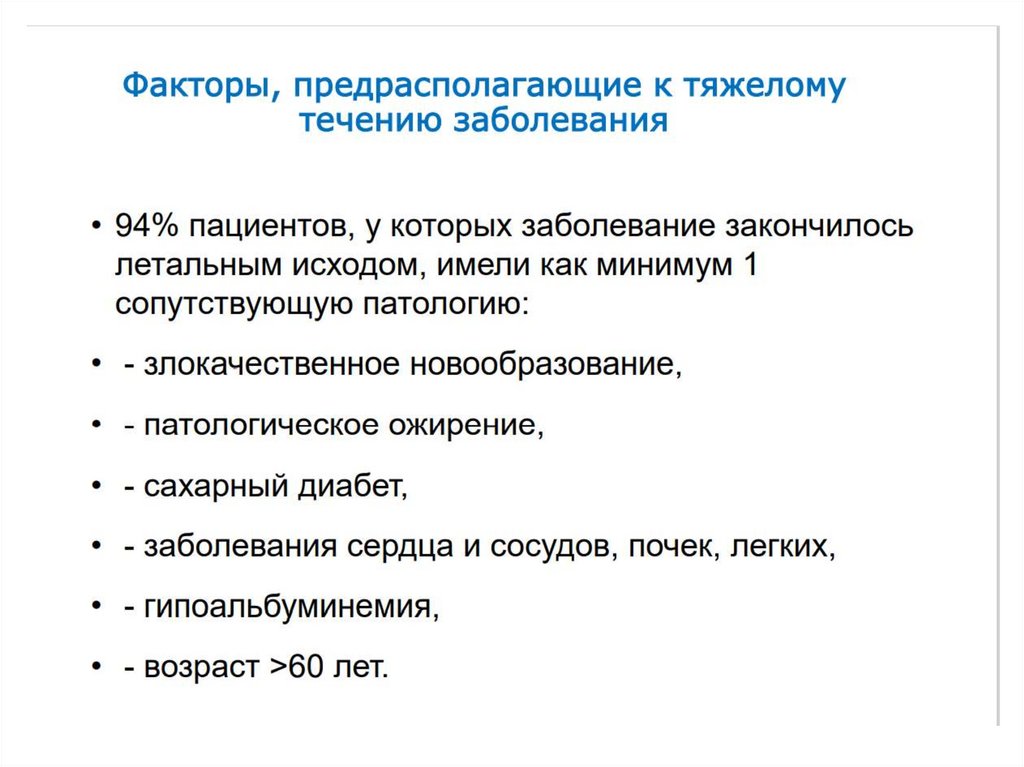

Патогенез COVID 2019• Размножение в эпителии верхних и нижних дыхательных

путей,

• Диффузное повреждение альвеоцитов, имеющих рецепторы

к SARS-CoV-2, что ведет к : - вирусной пневмонии,

• - ОРДС (40% летальность)

• Способность размножаться в энтероцитах кишечника

(вирус выделен из фекалий)?

26.

27.

28.

29.

КТ 4— тяжелая форма пневмонии, поражено>75% легких.

30.

31.

32.

33.

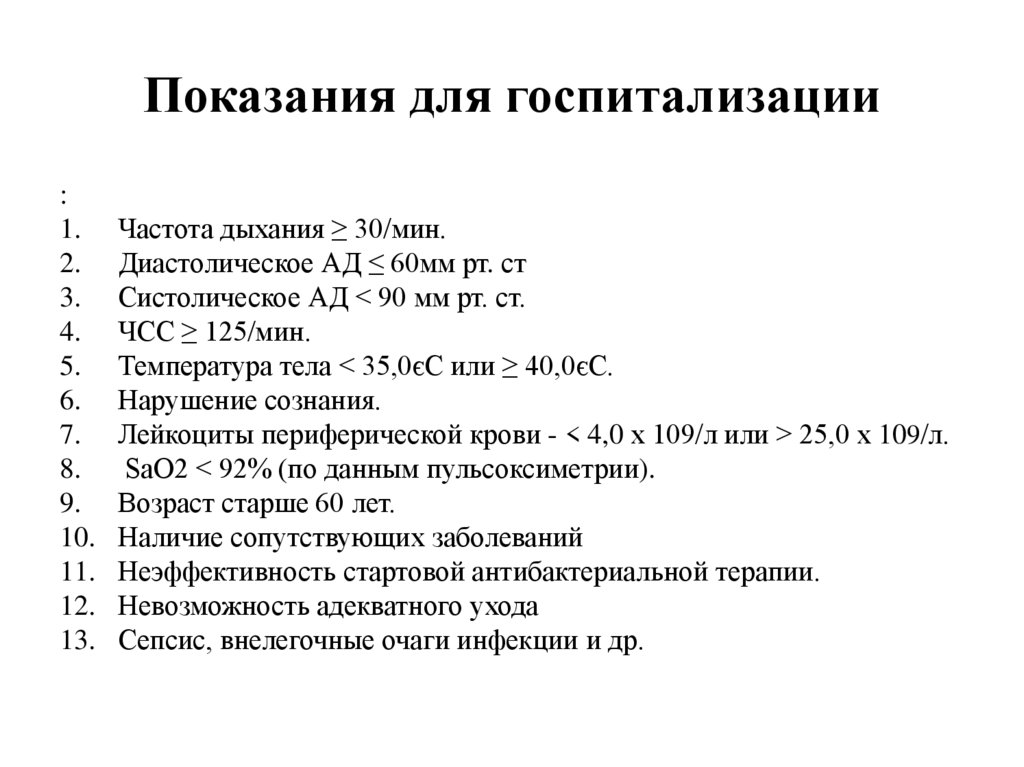

Показания для госпитализации:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Частота дыхания ≥ 30/мин.

Диастолическое АД ≤ 60мм рт. ст

Систолическое АД < 90 мм рт. ст.

ЧСС ≥ 125/мин.

Температура тела < 35,0єС или ≥ 40,0єС.

Нарушение сознания.

Лейкоциты периферической крови - < 4,0 х 109/л или > 25,0 х 109/л.

SaO2 < 92% (по данным пульсоксиметрии).

Возраст старше 60 лет.

Наличие сопутствующих заболеваний

Неэффективность стартовой антибактериальной терапии.

Невозможность адекватного ухода

Сепсис, внелегочные очаги инфекции и др.

34.

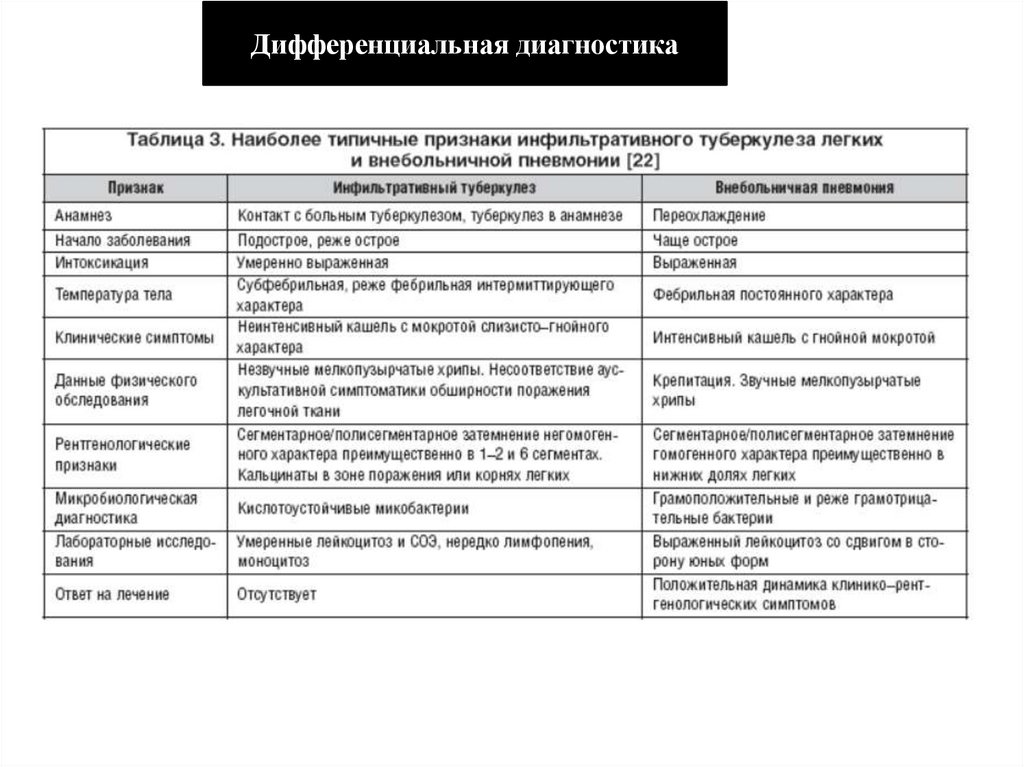

Дифференциальная диагностика35.

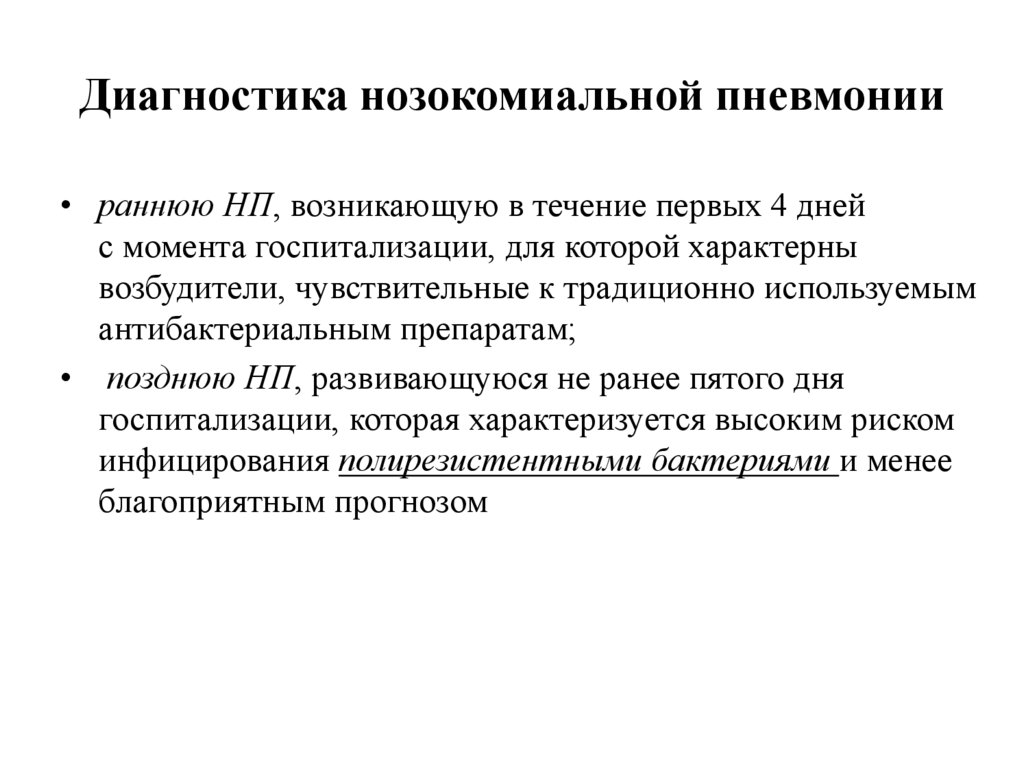

Диагностика нозокомиальной пневмонии• раннюю НП, возникающую в течение первых 4 дней

с момента госпитализации, для которой характерны

возбудители, чувствительные к традиционно используемым

антибактериальным препаратам;

• позднюю НП, развивающуюся не ранее пятого дня

госпитализации, которая характеризуется высоким риском

инфицирования полирезистентными бактериями и менее

благоприятным прогнозом

36.

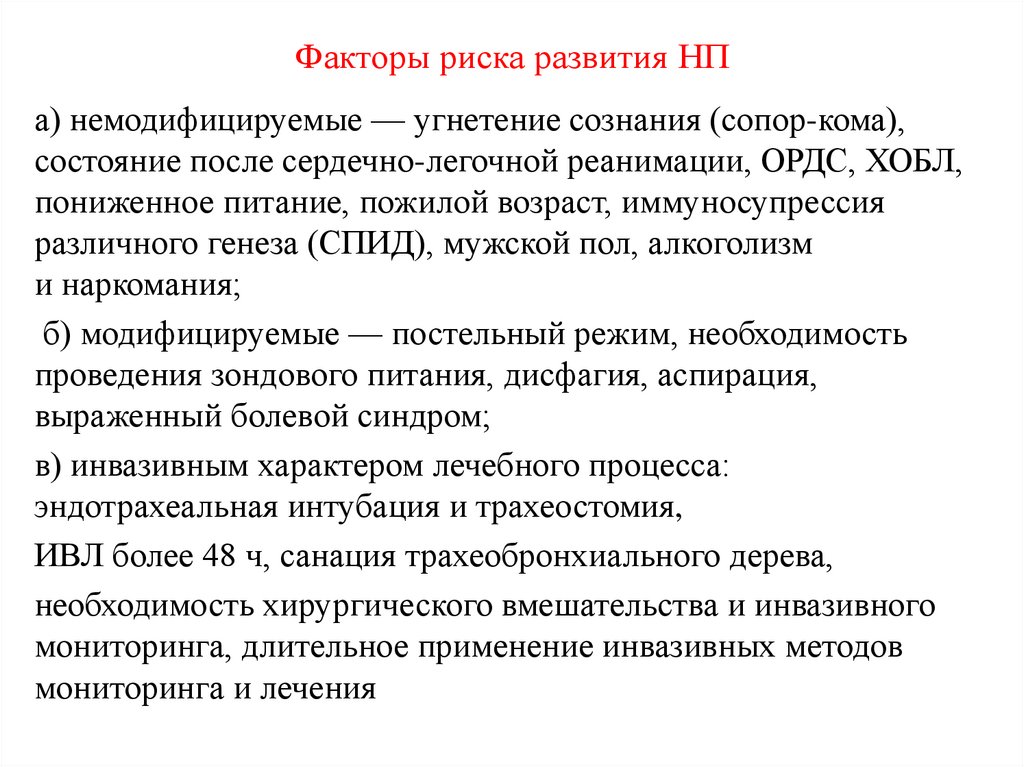

Факторы риска развития НПа) немодифицируемые — угнетение сознания (сопор-кома),

состояние после сердечно-легочной реанимации, ОРДС, ХОБЛ,

пониженное питание, пожилой возраст, иммуносупрессия

различного генеза (СПИД), мужской пол, алкоголизм

и наркомания;

б) модифицируемые — постельный режим, необходимость

проведения зондового питания, дисфагия, аспирация,

выраженный болевой синдром;

в) инвазивным характером лечебного процесса:

эндотрахеальная интубация и трахеостомия,

ИВЛ более 48 ч, санация трахеобронхиального дерева,

необходимость хирургического вмешательства и инвазивного

мониторинга, длительное применение инвазивных методов

мониторинга и лечения

37.

38.

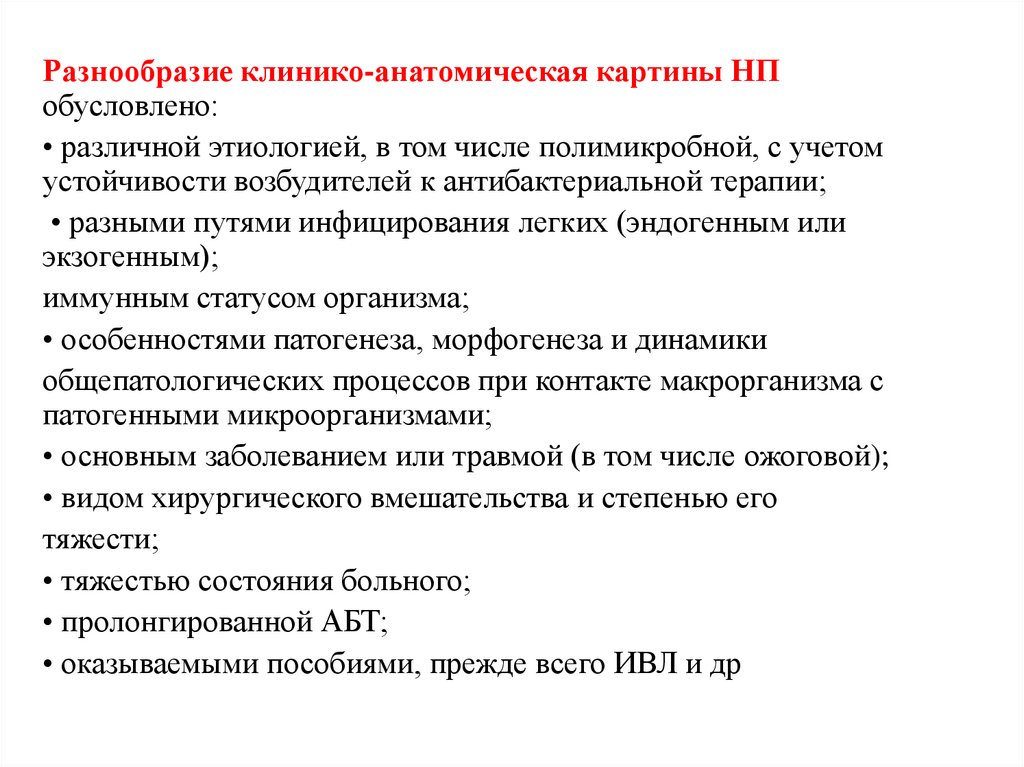

Разнообразие клинико-анатомическая картины НПобусловлено:

• различной этиологией, в том числе полимикробной, с учетом

устойчивости возбудителей к антибактериальной терапии;

• разными путями инфицирования легких (эндогенным или

экзогенным);

иммунным статусом организма;

• особенностями патогенеза, морфогенеза и динамики

общепатологических процессов при контакте макрорганизма с

патогенными микроорганизмами;

• основным заболеванием или травмой (в том числе ожоговой);

• видом хирургического вмешательства и степенью его

тяжести;

• тяжестью состояния больного;

• пролонгированной АБТ;

• оказываемыми пособиями, прежде всего ИВЛ и др

39.

При подозрении на НП все пациенты должны подвергатьсяопределенному клиническому обследованию.

Оно включает в себя изучение истории заболевания, учет

специфических клинических ситуаций, предполагающих большую

вероятность конкретных возбудителей заболевани, физикальное

обследование.

У всех пациентов необходимо определение газов в артериальной

крови и/или проведение пульсоксиметрии с оценкой сатурации

SаО2). Рентгенологические критерии.

Системные критерии, по крайней мере один из следующих:

1. Лихорадка (более 38 °С)

2. Лейкопения (менее 4000 лейкоцитов/мкл) или лейкоцитоз (более

12000 лейкоцитов/мкл).

3. Для взрослых старше 70 лет, измененное психическое

состояние, не объяснимое другой причиной

40.

Легочные критерии, по крайней мере два из следующих:1. Появление гнойной мокроты, или изменение характера

мокроты, или увеличение количества секрета

трахеобронхиального дерева, или увеличение

потребности в аспирационной санации.

2. Появление или усугубление кашля, диспноэ или

тахипноэ.

3. Хрипы или бронхиальное дыхание.

4. Ухудшение газообмена (увеличение потребности

в кислороде, увеличение зависимости от респиратора).

Роль биомаркеров инфекции, таких как прокальцитонин, Среактивный протеин

41.

Установление этиологии нозокомиальной пневмонии• по скиалогической картине в большинстве случаев невозможно,

однако некоторые особенности рентгеносемиотики при

различных видах внутрибольничных пневмоний известны.

Клебсиеллезная инфекция чаще всего вызывает верхнедолевую

(лобарную) плевропневмонию, резко отграниченную междолевой

плеврой, протекающую часто с увеличением объема доли

вследствие отека, с характерным прогрессирующим течением,

развитием некрозов и полостей распада.

Пневмония, вызванная стафилококками, обычно представлена

двухсторонними, случайно распределенными округлыми

фокусами уплотнения, с быстрым прогрессированием, появлением

полостей распада с формированием кольцевидных структур

(септическая эмболия).

При пневмонии, вызванной синегнойной и кишечной палочками,

поражаются преимущественно нижние доли легких, с наличием

пятнистых участков бронхопневмонической инфильтрации либо

множественных узелков с полостями в них

42.

КТ цели:• для исключения предрасполагающих заболеваний

(хронической обструктивной болезни легких,

опухолей, тромбоэмболии легочной артерии,

инфаркта легких, отека легких, респираторного

дистресс-синдрома и т.д.);

• для дифференцирования между инфильтративными

изменениями, ателектазами и плевральным выпотом;

• для прослеживания прогрессирования изменений

в легочной ткани и оценки эффективности терапии;

• для точной локализации поражения перед

бронхоскопией или бронхо- альвеолярным лаважем

43.

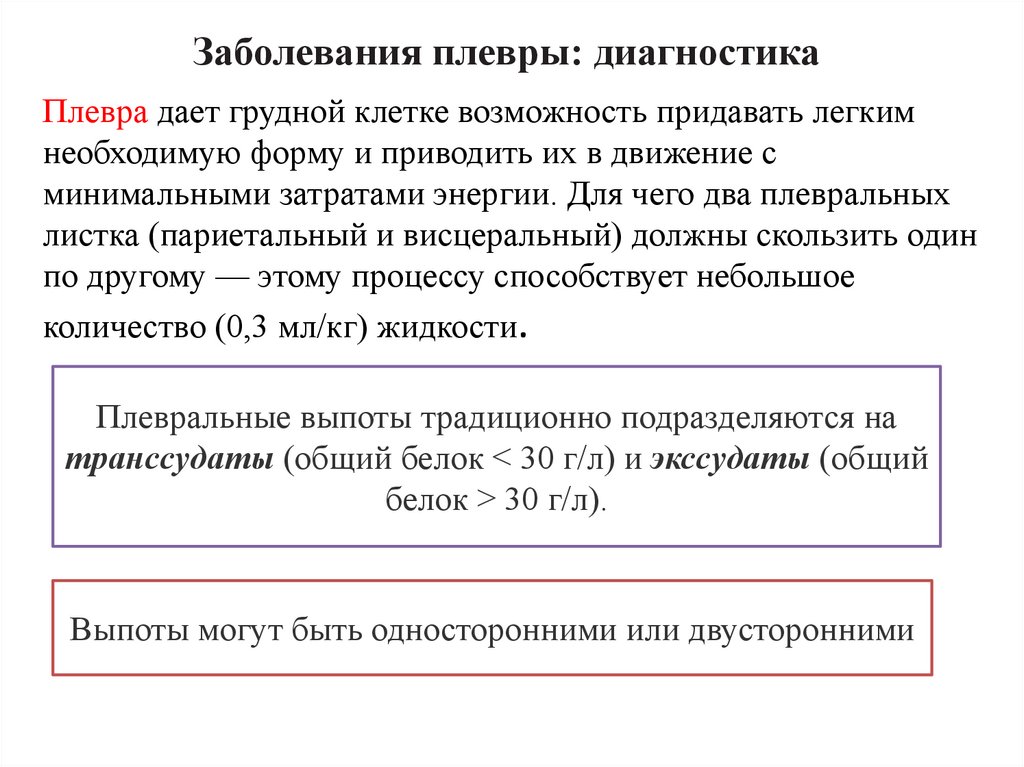

Заболевания плевры: диагностикаПлевра дает грудной клетке возможность придавать легким

необходимую форму и приводить их в движение с

минимальными затратами энергии. Для чего два плевральных

листка (париетальный и висцеральный) должны скользить один

по другому — этому процессу способствует небольшое

количество (0,3 мл/кг) жидкости.

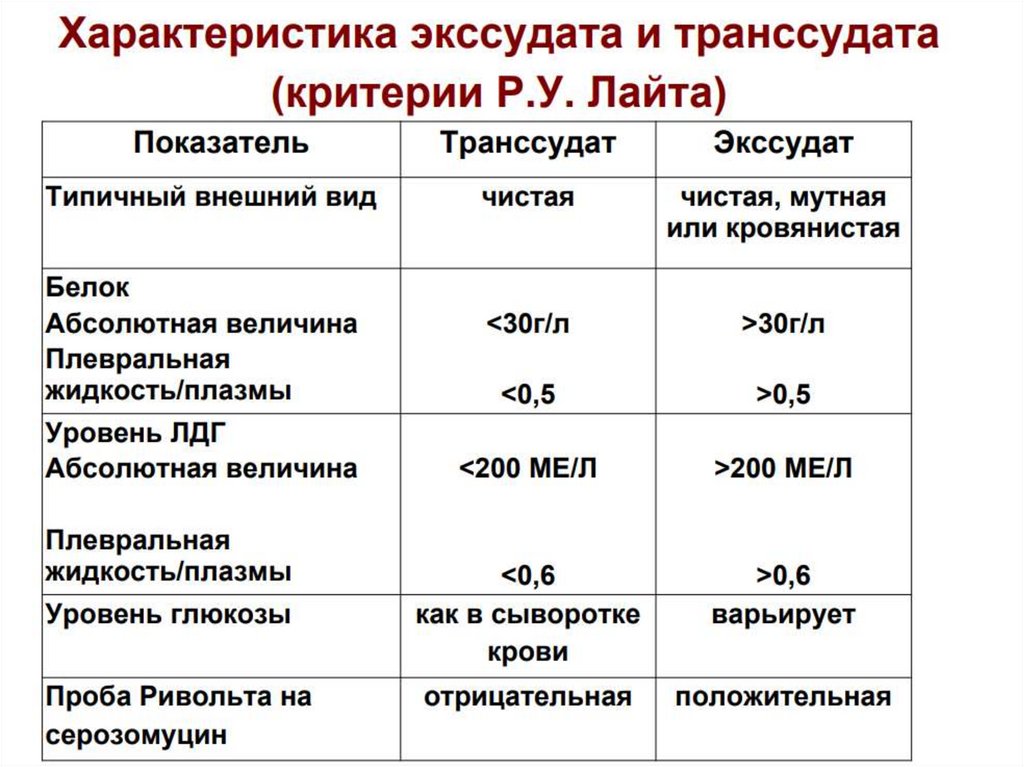

Плевральные выпоты традиционно подразделяются на

транссудаты (общий белок < 30 г/л) и экссудаты (общий

белок > 30 г/л).

Выпоты могут быть односторонними или двусторонними

44.

45.

Клиническая картина.Наиболее распространенный симптом плеврального

выпота — это одышка, тяжесть которой зависит от объема

выпота, от скорости накопления жидкости, а также от того,

имеетли место возникшее ранее заболевание легких.

Боль, вызванная плевритом, может служить ранним

признаком и быть обусловлена воспалением или

инфильтрацией париетальной плевры.

При физикальном обследовании обнаруживается ограничение

дыхательных движений грудной клетки, «каменная» тупость

при перкуссии, приглушение дыхания при аускультации и часто

— зона бронхиального дыхания сверху от уровня жидкости.

46.

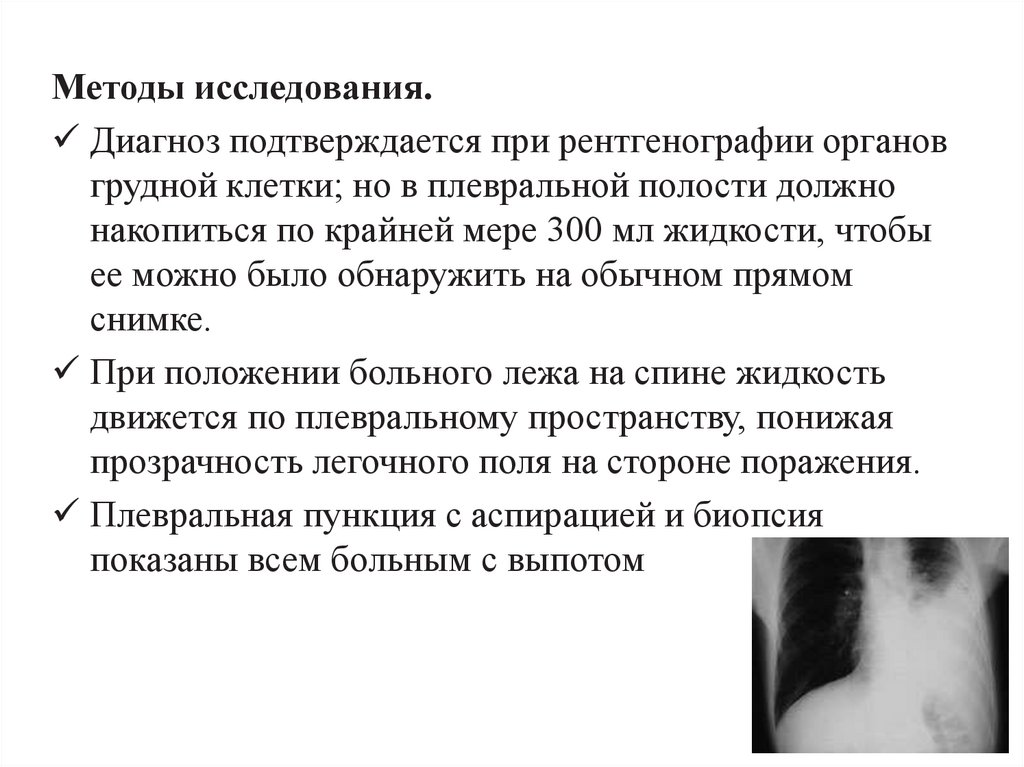

Методы исследования.Диагноз подтверждается при рентгенографии органов

грудной клетки; но в плевральной полости должно

накопиться по крайней мере 300 мл жидкости, чтобы

ее можно было обнаружить на обычном прямом

снимке.

При положении больного лежа на спине жидкость

движется по плевральному пространству, понижая

прозрачность легочного поля на стороне поражения.

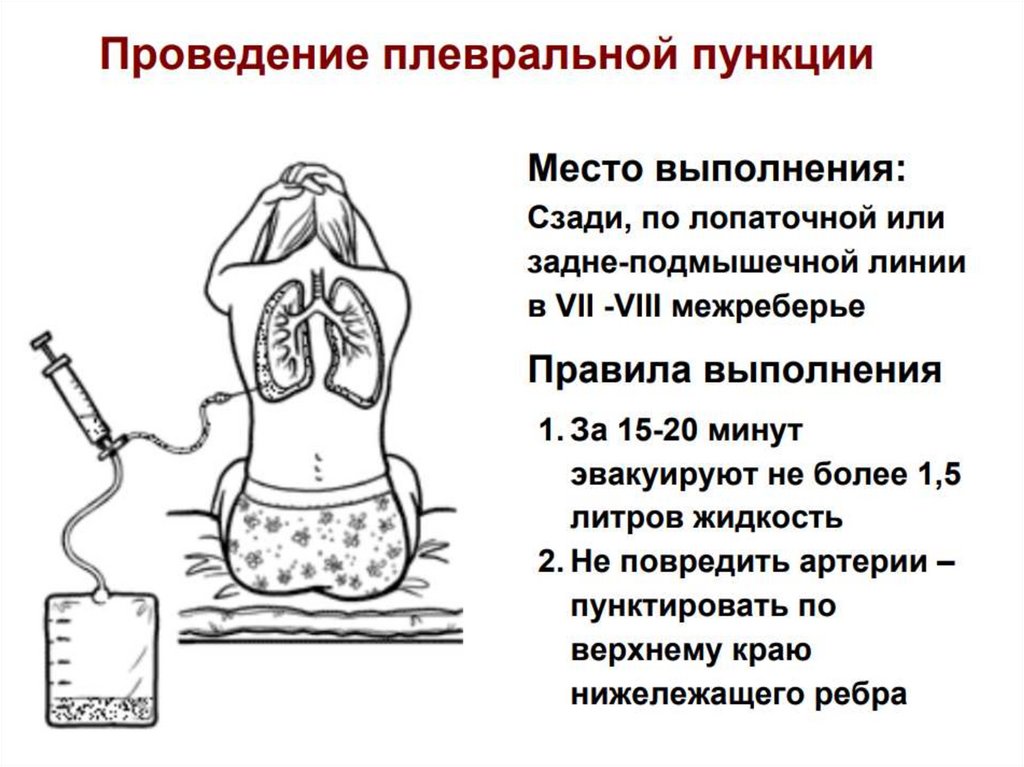

Плевральная пункция с аспирацией и биопсия

показаны всем больным с выпотом

47.

Если вышеперечисленные методы не позволяют выявитьпричину возникновения плевральных выпотов, проводится

торакоскопия с помощью видеотехники. Она позволяет не

только осмотреть плевру, но также выявить опухолевые узлы

и осуществить прицельную биопсию

48.

Хилоторакс – это выпот молочно-белого цвета с высокимсодержанием триглицеридов, в результате

травматических или опухолевых (как правило, лимфомы)

повреждений грудного лимфатического протока.

Гемоторакс – это скопление крови в плевральной

полости (гематокрит плеврального выпота составляет >

50% гематокрита периферической крови), обусловленное

травмой, реже – коагулопатией или разрывом крупного

сосуда - аорты или легочной артерии.

Эмпиема плевры – это скопление гноя в плевральной

полости. Эмпиема плевры может быть осложнением

пневмонии, торакотомии, абсцесса легкого, абсцесса

печени, поддиафрагмального абсцесса, проникающей

травмы

49.

• Синдром сухого (фибринозного) плеврита1.Плевральная боль:

усиливается при глубоком вдохе, при кашле;

обычно непостоянна по характеру;

чаще всего четко локализована и совпадает с местом поражения;

может иррадиировать в живот, в плечо;

может быть неукротимая икота (как эквивалент боли) и боль при

глотании;

может усиливаться при наклоне в противоположную сторону

(симптом Шепельмана);

пациенты щадят больную половину грудной клетки и она отстает

при дыхании;

пациенты лежат на больном боку (симптом Рубинштейна).

2. Сухой кашель

3.Одышка

4. Симптом интоксикации (слабость, снижение работоспособности,

субфебрильная температура)

5. Диспептический синдром

50.

Данные объективного обследования при сухом плеврите• Одностороннее ограничение подвижности грудной клетки\

• Положительный симптом Штенберга

• Отсутствие изменений перкуторного тона и голосового

• дрожания

Шум трения плевры

○ Напоминает скрип снега под ногами

○ Слышен одинаково интенсивно как во время вдоха, так и

выдоха

○ Имеет прерывистый характер

○ Не изменяется после кашля

○ Часто ощущается ладонью

○ Усиливается при нажатии на фонендоскоп

• Положительный симптом Щукарева (шум трения плевры

слышен на расстоянии)

51.

Рентгенологическое исследование при сухомплеврите

1.Высокое стояние купола диафрагмы на больной

стороне

2.Отставание этого купола при глубоком вдохе

3.Ограничение подвижности нижнего легочного края

4. Небольшое помутнение прилегающей к плевре

части легочного поля

Длительность от нескольких дней до 2-3 недель с

образованием в зоне воспаления плевральных сращений

Рецидивирующее течение – туберкулезный плеврит

Групповые вспышки – вирусная этиология

Возможен переход в экссудативный плеврит

52.

Эксудативный плеврит обусловлен скоплениемжидкости в плевральной полости при

воспалительных процессах в листках плевры и

прилежащих органах и проявляется синдромом

плеврального выпота .

Этапы диагностики плеврального выпота

1 этап. Выявление жидкости в плевральной полости

2 этап. Установление этиологии выпота

53.

Клиника экссудативного плеврита• Боли – в дебюте и в конце, при накоплении выпота боли

исчезают

• Сухой непродуктивный кашель

• Рефлекторный кашель, в связи с воспалением

париетальной плевры

• При компрессии легкого жидкостью стенки бронхов

спадаются, что вызывает кашлевой рефлекс

• Одышка

• Синдром интоксикации

Некоторое расширение больной половины грудной клетки,

больная половина более ригидна

Межреберные промежутки сглажены

Кожа над зоной выпота пастозна, положительный

симптом Винтриха (складка кожи над зоной выпота

толще, более массивна

54.

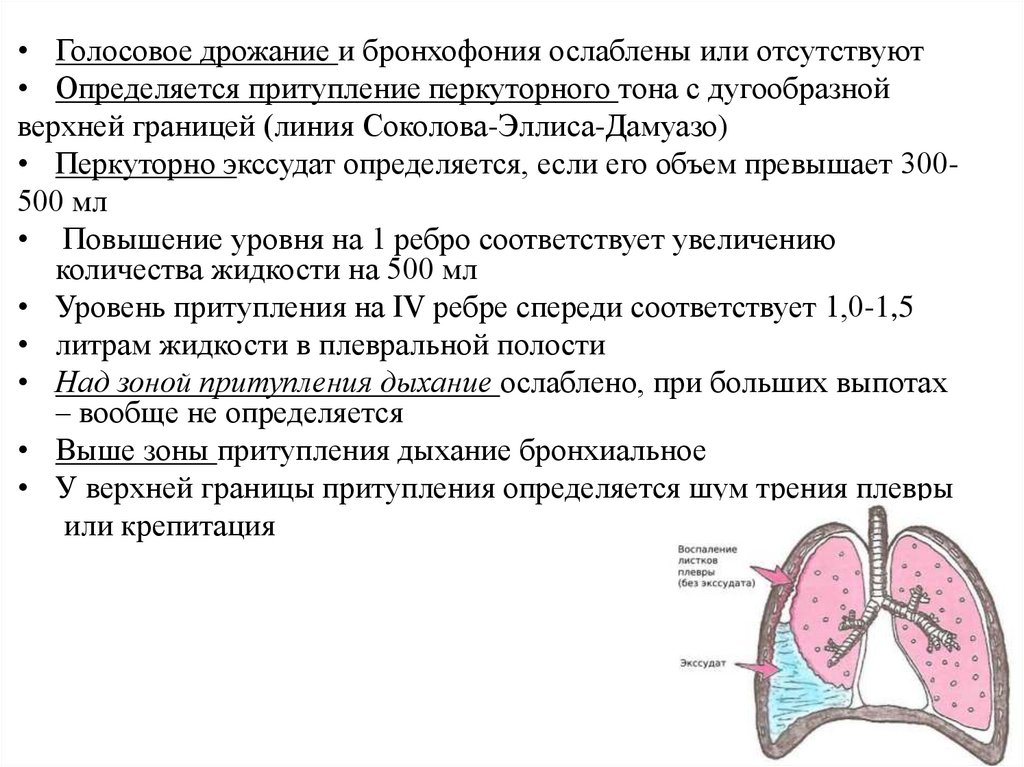

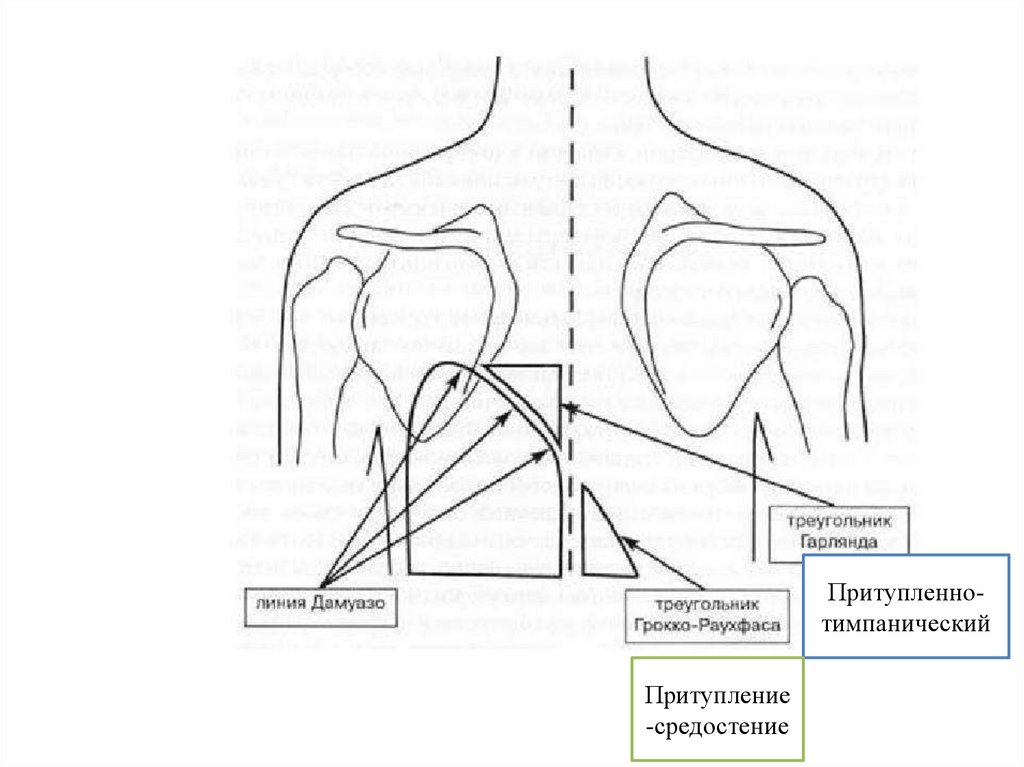

• Голосовое дрожание и бронхофония ослаблены или отсутствуют• Определяется притупление перкуторного тона с дугообразной

верхней границей (линия Соколова-Эллиса-Дамуазо)

• Перкуторно экссудат определяется, если его объем превышает 300500 мл

• Повышение уровня на 1 ребро соответствует увеличению

количества жидкости на 500 мл

• Уровень притупления на IV ребре спереди соответствует 1,0-1,5

• литрам жидкости в плевральной полости

• Над зоной притупления дыхание ослаблено, при больших выпотах

– вообще не определяется

• Выше зоны притупления дыхание бронхиальное

• У верхней границы притупления определяется шум трения плевры

или крепитация

55.

56.

57.

уплеПритупленнотимпанический

Притупление

-средостение

58.

Домашнее задание , особенности данных пневмоний• Микоплазменные пневмонии

• Легионеллезные пневмонии

• Хламидийные пневмонии

• Стафилококковые пневмонии

medicine

medicine