Similar presentations:

История открытия белка и нуклеиновых кислот

1.

История открытия белкаи нуклеиновых кислот

Реферат подготовили

Ключников Антон Анатольевич

Леонов Дмитрий Алексеевич

Кузин Артем Александрович

2.

Нуклеиновые кислоты• Нуклеиновые кислоты - биологические

полимерные молекулы, хранящие всю

информацию об отдельном живом

организме, определяющие его рост и

развитие, а также наследственные

признаки, передаваемые следующему

поколению. Нуклеиновые кислоты

содержатся в ядрах клеток всех

растительных и животных организмов и

выполняют важную биологическую роль.

3.

Главное отличие нуклеиновых кислот• Главное отличие нуклеиновых кислот заключается в их

углеводной компоненте. В РНК сахар – рибоза, а в ДНК –

дезоксирибоза: там, где у ДНК имеется атом водорода (Н), у

РНК стоит оксигруппа (ОН). Результаты таких незначительных, на неискушенный взгляд, различий поражают.

Так, ДНК существуют в основном в форме всем известных

жестких спиралей, в которых две цепи ДНК удерживаются

вместе за счет образования водородных связей между

комплементарными нуклеотидами.

4.

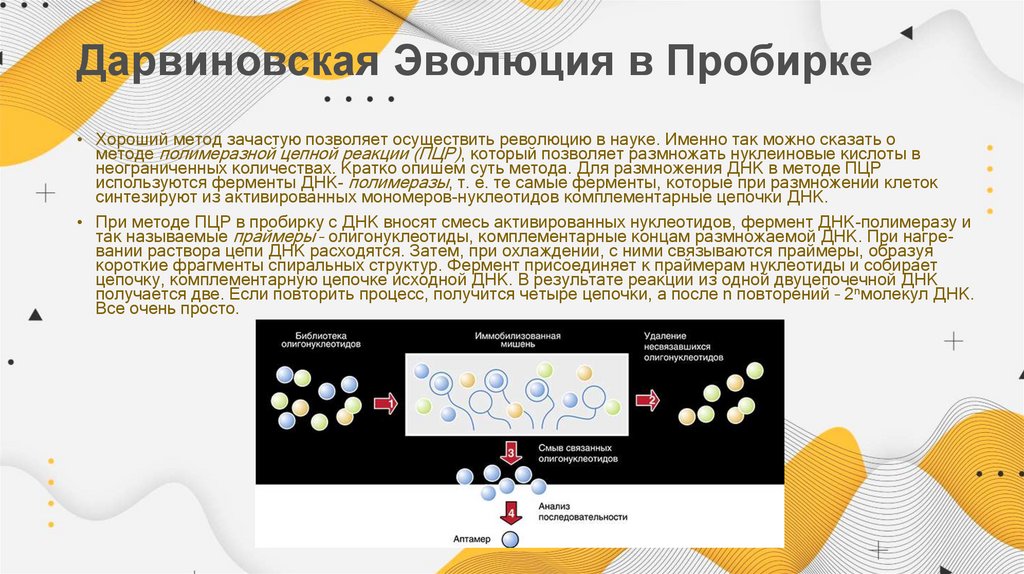

Дарвиновская Эволюция в Пробирке• Хороший метод зачастую позволяет осуществить революцию в науке. Именно так можно сказать о

методе полимеразной цепной реакции (ПЦР), который позволяет размножать нуклеиновые кислоты в

неограниченных количествах. Кратко опишем суть метода. Для размножения ДНК в методе ПЦР

используются ферменты ДНК- полимеразы, т. е. те самые ферменты, которые при размножении клеток

синтезируют из активированных мономеров-нуклеотидов комплементарные цепочки ДНК.

• При методе ПЦР в пробирку с ДНК вносят смесь активированных нуклеотидов, фермент ДНК-полимеразу и

так называемые праймеры – олигонуклеотиды, комплементарные концам размножаемой ДНК. При нагревании раствора цепи ДНК расходятся. Затем, при охлаждении, с ними связываются праймеры, образуя

короткие фрагменты спиральных структур. Фермент присоединяет к праймерам нуклеотиды и собирает

цепочку, комплементарную цепочке исходной ДНК. В результате реакции из одной двуцепочечной ДНК

получается две. Если повторить процесс, получится четыре цепочки, а после n повторений – 2nмолекул ДНК.

Все очень просто.

5.

История изучения нуклеиновых кислот.• Открытие нуклеиновых кислот принадлежит

швейцарскому химику Ф. Мишеру, который

продолжительное время изучал ядра

лейкоцитов, входящих в состав гноя.

Кропотливая работа замечательного

исследователя увенчалась успехом.

• В 1869 г. Ф. Мишер обнаружил в лейкоцитах

новое химическое соединение, которое

назвал нуклеином (лат. nucleus — ядро).

Дальнейшие исследования показали, что

нуклеин представляет собой смесь

нуклеиновых кислот.

Эмиль Герман Фишер

6.

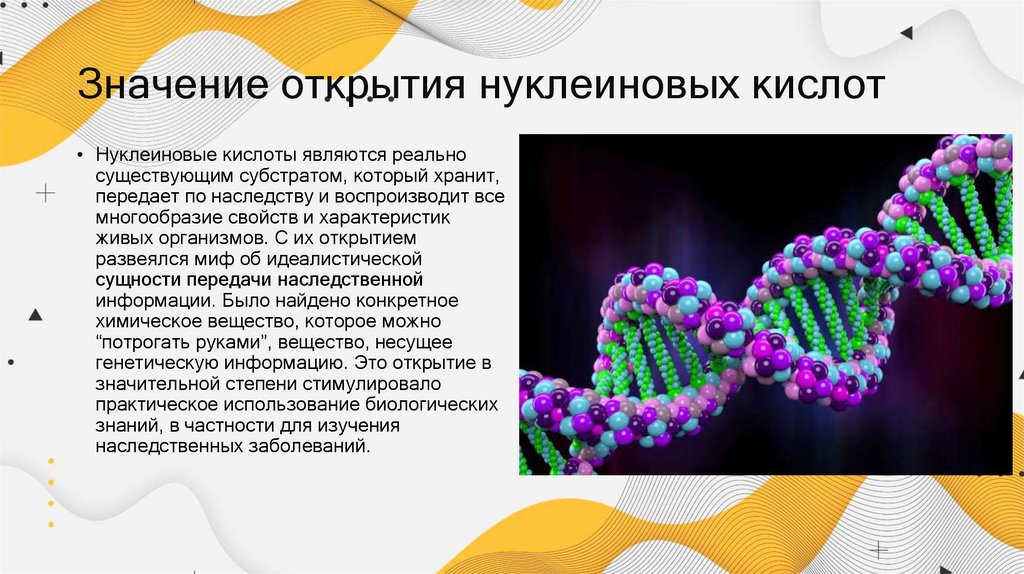

Значение открытия нуклеиновых кислот• Нуклеиновые кислоты являются реально

существующим субстратом, который хранит,

передает по наследству и воспроизводит все

многообразие свойств и характеристик

живых организмов. С их открытием

развеялся миф об идеалистической

сущности передачи наследственной

информации. Было найдено конкретное

химическое вещество, которое можно

“потрогать руками”, вещество, несущее

генетическую информацию. Это открытие в

значительной степени стимулировало

практическое использование биологических

знаний, в частности для изучения

наследственных заболеваний.

7.

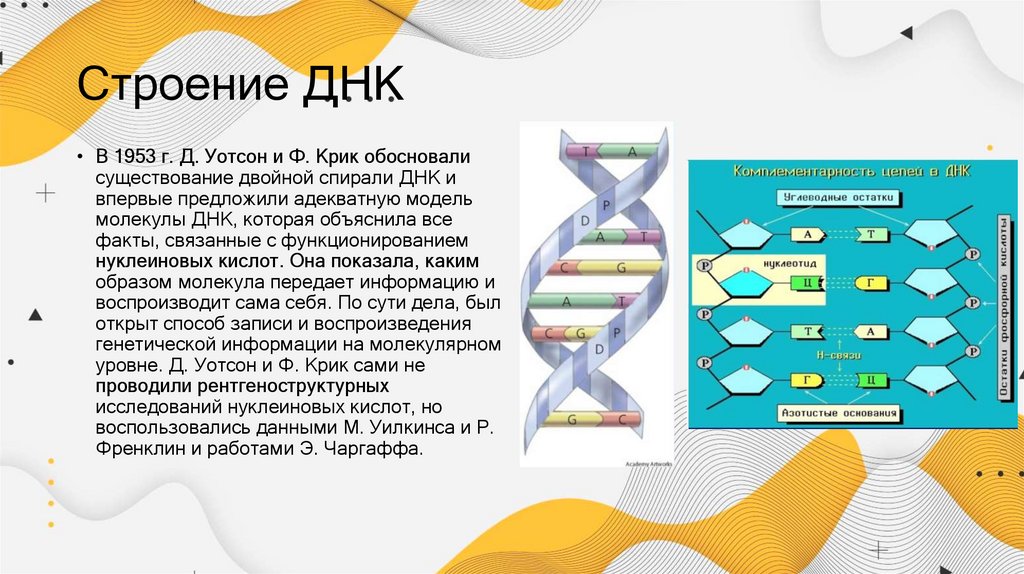

Строение ДНК• В 1953 г. Д. Уотсон и Ф. Крик обосновали

существование двойной спирали ДНК и

впервые предложили адекватную модель

молекулы ДНК, которая объяснила все

факты, связанные с функционированием

нуклеиновых кислот. Она показала, каким

образом молекула передает информацию и

воспроизводит сама себя. По сути дела, был

открыт способ записи и воспроизведения

генетической информации на молекулярном

уровне. Д. Уотсон и Ф. Крик сами не

проводили рентгеноструктурных

исследований нуклеиновых кислот, но

воспользовались данными М. Уилкинса и Р.

Френклин и работами Э. Чаргаффа.

8.

Белки• Белки— высокомолекулярные органические

вещества, состоящие из альфа-аминокислот,

соединённых в цепочку пептидной связью. В

живых организмах аминокислотный состав

белков определяется генетическим кодом, при

синтезе в большинстве случаев используется

20 стандартных аминокислот. Множество их

комбинаций создают молекулы белков с

большим разнообразием свойств. Кроме того,

аминокислотные остатки в составе белка часто

подвергаются посттрансляционным

модификациям, которые могут возникать и до

того, как белок начинает выполнять свою

функцию, и во время его «работы» в клетке.

Часто в живых организмах несколько молекул

разных белков образуют сложные комплексы,

например фотосинтетический комплекс.

9.

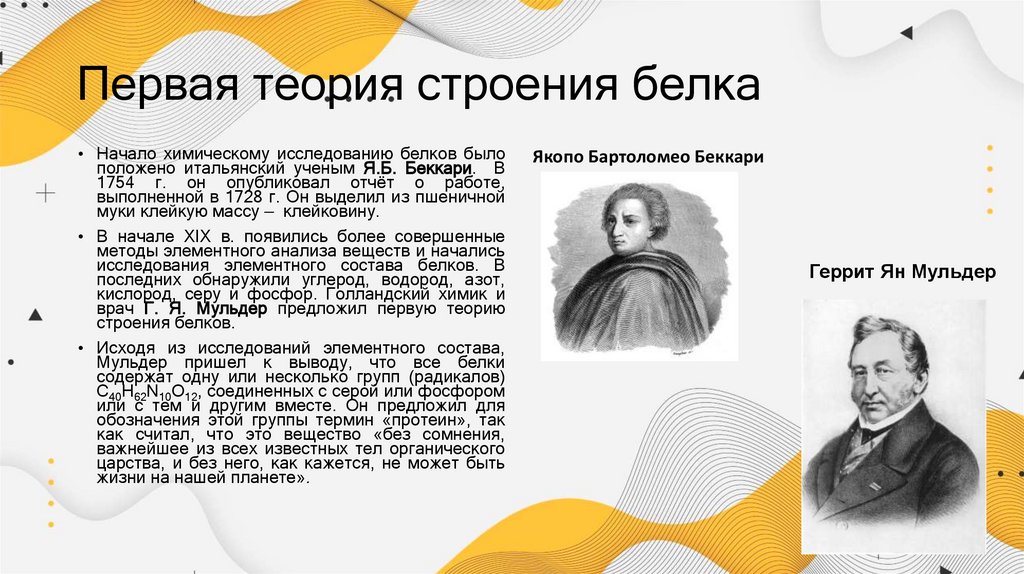

Первая теория строения белка• Начало химическому исследованию белков было

положено итальянский ученым Я.Б. Беккари. В

1754 г. он опубликовал отчёт о работе,

выполненной в 1728 г. Он выделил из пшеничной

муки клейкую массу — клейковину.

• В начале XIX в. появились более совершенные

методы элементного анализа веществ и начались

исследования элементного состава белков. В

последних обнаружили углерод, водород, азот,

кислород, серу и фосфор. Голландский химик и

врач Г. Я. Мульдер предложил первую теорию

строения белков.

• Исходя из исследований элементного состава,

Мульдер пришел к выводу, что все белки

содержат одну или несколько групп (радикалов)

С40H62N10O12, соединенных с серой или фосфором

или с тем и другим вместе. Он предложил для

обозначения этой группы термин «протеин», так

как считал, что это вещество «без сомнения,

важнейшее из всех известных тел органического

царства, и без него, как кажется, не может быть

жизни на нашей планете».

Якопо Бартоломео Беккари

Геррит Ян Мульдер

10.

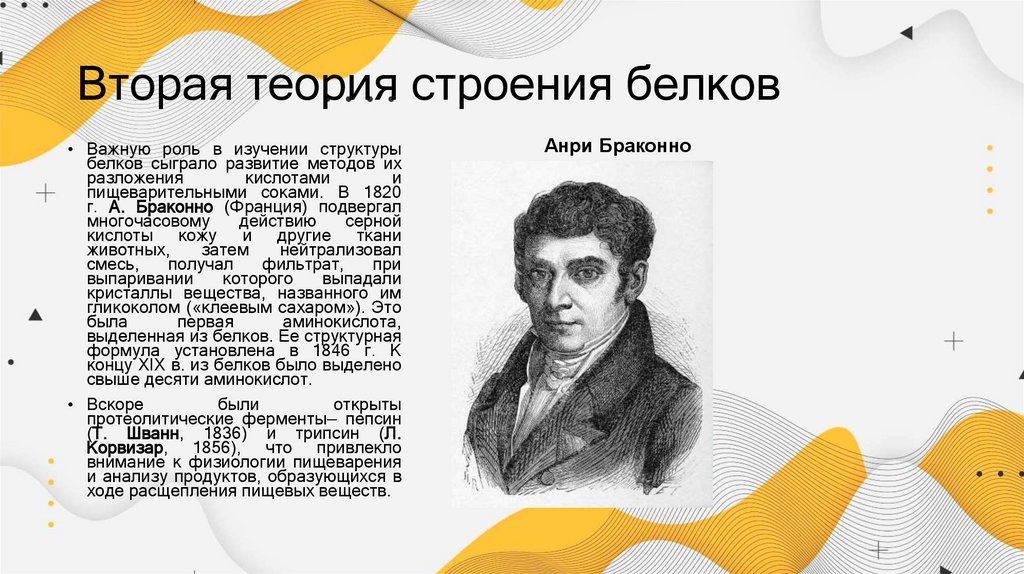

Вторая теория строения белков• Важную роль в изучении структуры

белков сыграло развитие методов их

разложения

кислотами

и

пищеварительными соками. В 1820

г. А. Браконно (Франция) подвергал

многочасовому

действию

серной

кислоты кожу и другие ткани

животных,

затем

нейтрализовал

смесь,

получал

фильтрат,

при

выпаривании

которого

выпадали

кристаллы вещества, названного им

гликоколом («клеевым сахаром»). Это

была

первая

аминокислота,

выделенная из белков. Ее структурная

формула установлена в 1846 г. К

концу XIX в. из белков было выделено

свыше десяти аминокислот.

• Вскоре

были

открыты

протеолитические ферменты— пепсин

(Т. Шванн, 1836) и трипсин (Л.

Корвизар, 1856), что привлекло

внимание к физиологии пищеварения

и анализу продуктов, образующихся в

ходе расщепления пищевых веществ.

Анри Браконно

11.

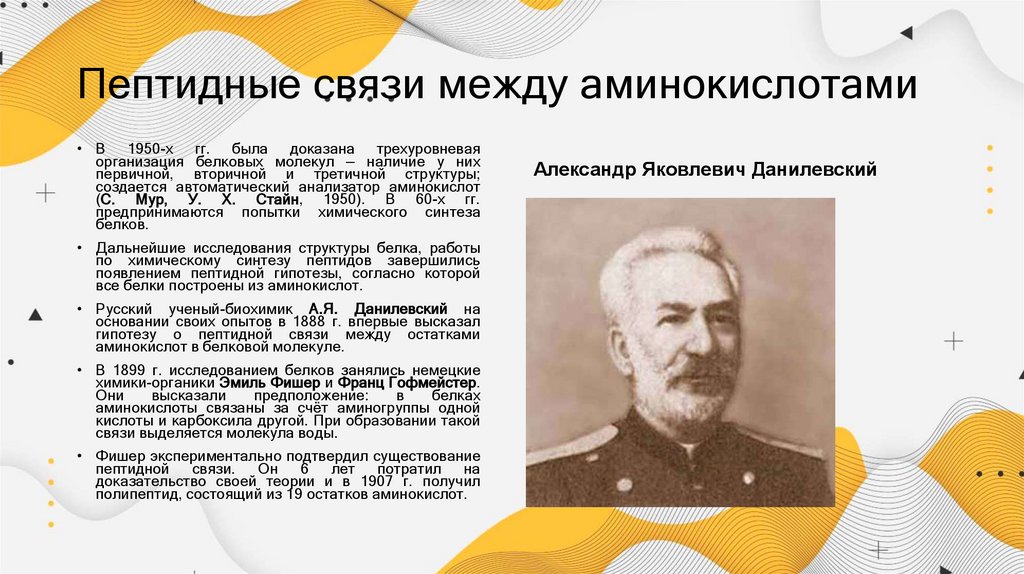

Пептидные связи между аминокислотами• В 1950-х гг. была доказана трехуровневая

организация белковых молекул — наличие у них

первичной, вторичной и третичной структуры;

создается автоматический анализатор аминокислот

(С. Мур, У. Х. Стайн, 1950). В 60-х гг.

предпринимаются попытки химического синтеза

белков.

• Дальнейшие исследования структуры белка, работы

по химическому синтезу пептидов завершились

появлением пептидной гипотезы, согласно которой

все белки построены из аминокислот.

• Русский ученый-биохимик А.Я. Данилевский на

основании своих опытов в 1888 г. впервые высказал

гипотезу о пептидной связи между остатками

аминокислот в белковой молекуле.

• В 1899 г. исследованием белков занялись немецкие

химики-органики Эмиль Фишер и Франц Гофмейстер.

Они

высказали

предположение:

в

белках

аминокислоты связаны за счёт аминогруппы одной

кислоты и карбоксила другой. При образовании такой

связи выделяется молекула воды.

• Фишер экспериментально подтвердил существование

пептидной связи. Он 6 лет потратил на

доказательство своей теории и в 1907 г. получил

полипептид, состоящий из 19 остатков аминокислот.

Александр Яковлевич Данилевский

12.

Итоги исследованийВ результате работ Э. Фишера стало ясно, что белки представляют

собой линейные полимеры а-аминокислот, соединенных друг с

другом амидной (пептидной) связью, а все многообразие

представителей этого класса соединений могло быть объяснено

различиями аминокислотного состава и порядка чередования

разных аминокислот в цепи полимера.

Позже, благодаря использованию физико-химических методов

анализа, была определена молекулярная масса многих белков,

установлена сферическая форма глобулярных белков, проведен

рентгеноструктурный анализ аминокислот и пептидов, разработаны

методы хроматографического анализа.

Первые исследования белков проводились со сложными

белковыми смесями, такими, как яичный белок, сыворотка крови,

экстракты из растительных и животных тканей, а иногда и цельные

ткани. Лишь в конце XIX в. получили распространение методы

разделения белков с помощью осаждения нейтральными солями.

В 30-е годы XX в. были получены первые белки в кристаллическом

состоянии. После 50-х годов начали применять современные

методы фракционирования — хроматографию на гидрофильных

ионообменниках, гель-фильтрацию («молекулярное просеивание»),

новые методы электрофореза и др.

Эмиль Герман Фишер

13.

Источники1. https://upload.wikimedia.org

2. https://upload.wikimedia.org

3. http://info-farm.ru

4. http://unnatural.ru

5. http://www.asbmb.org

6. https://upload.wikimedia.org

7. http://www.peoples.ru

8. https://persons-info.com

9. http://hroniki.org

10. https://upload.wikimedia.org

11. http://3.bp.blogspot.com

12. http://res.cloudinary.com

13. https://cf.ppt-online.org

14. http://www.topreferat.znate.ru

15. http://www.achievement.org

16. http://www.klevoz.ru

biology

biology