Similar presentations:

Физиология ЦНС

1. Физиология ЦНС

Введение в предмет. Нервныеклетки. Методы исследования.

2.

3.

1.2.

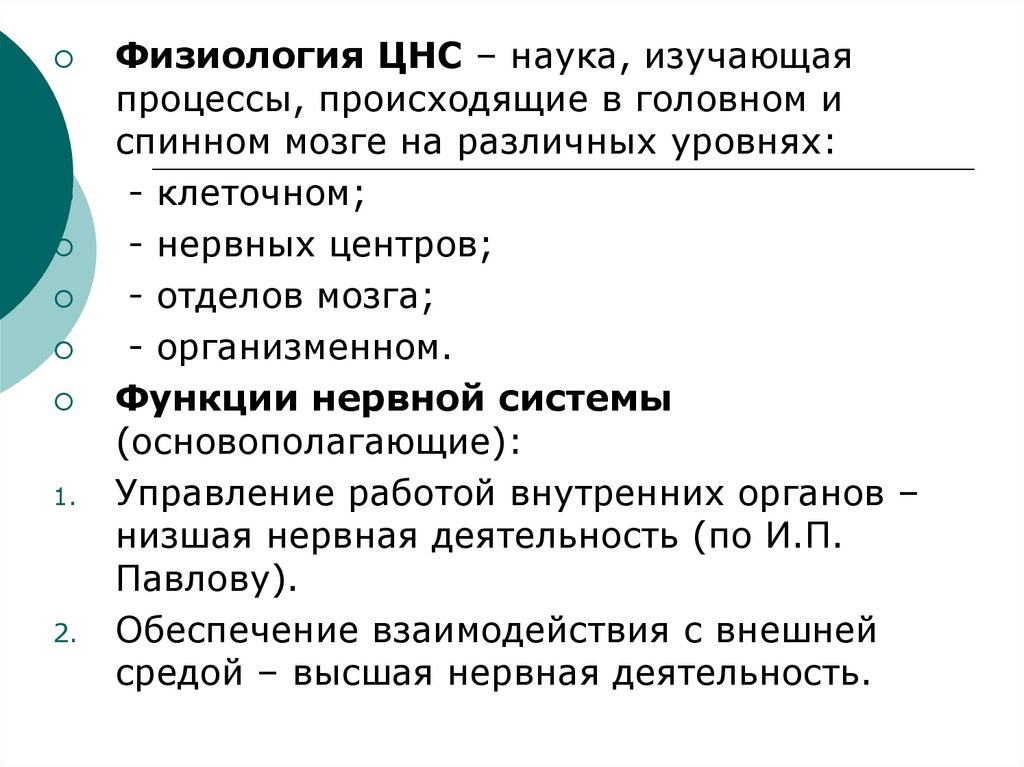

Физиология ЦНС – наука, изучающая

процессы, происходящие в головном и

спинном мозге на различных уровнях:

- клеточном;

- нервных центров;

- отделов мозга;

- организменном.

Функции нервной системы

(основополагающие):

Управление работой внутренних органов –

низшая нервная деятельность (по И.П.

Павлову).

Обеспечение взаимодействия с внешней

средой – высшая нервная деятельность.

4.

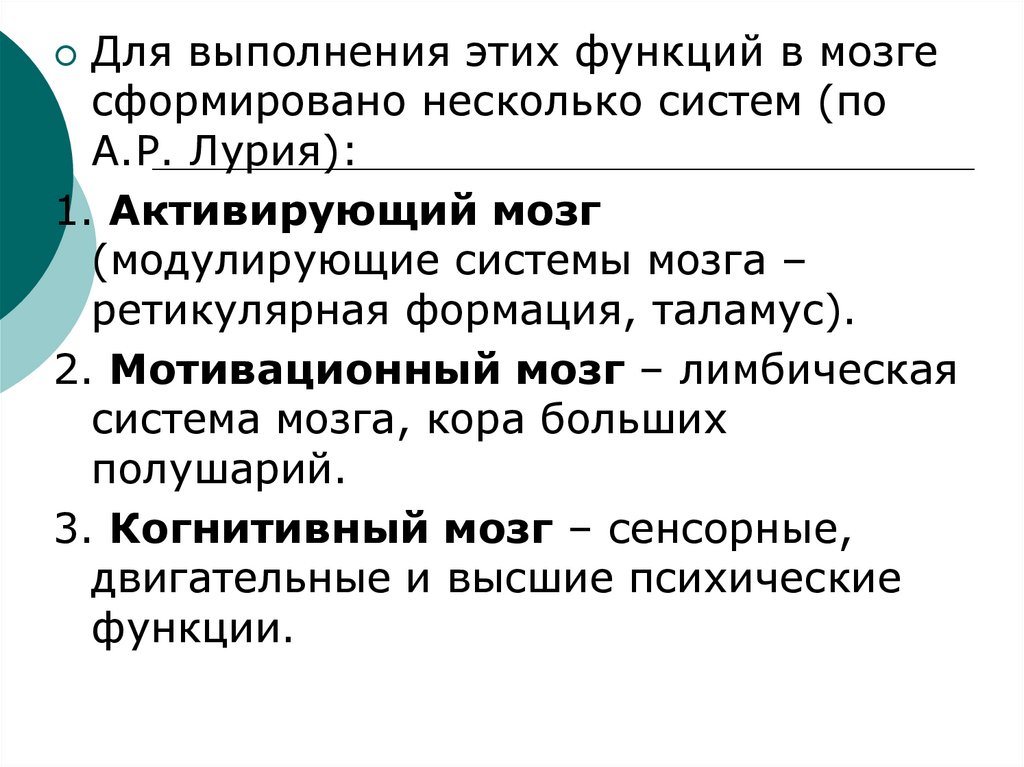

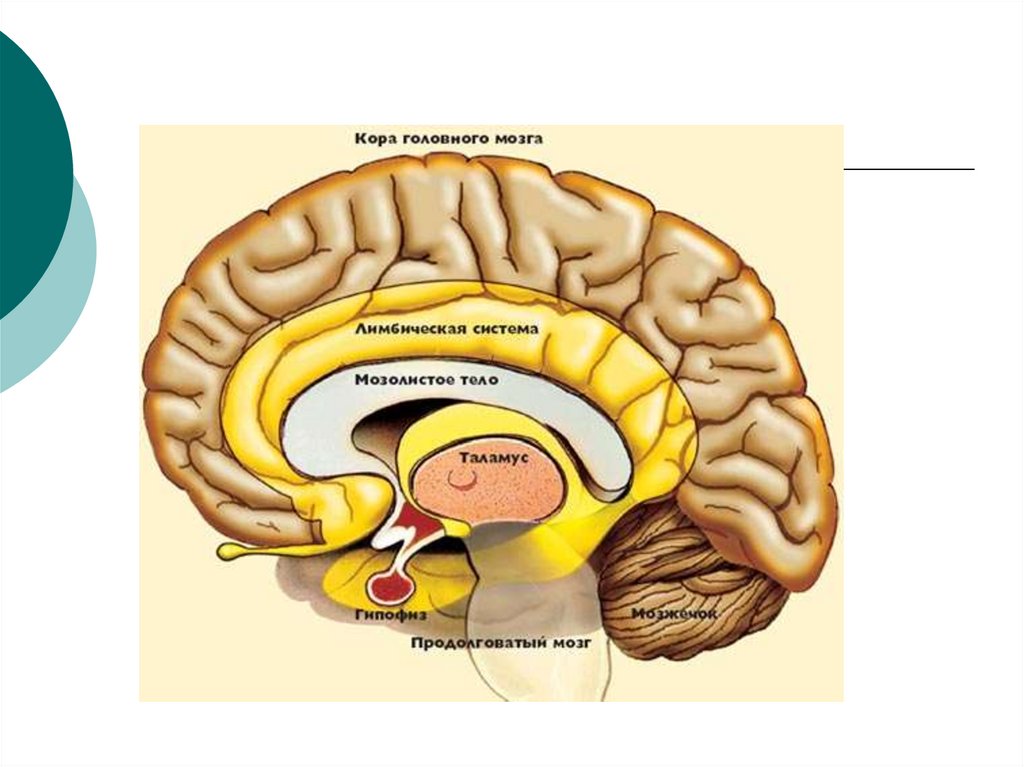

Для выполнения этих функций в мозгесформировано несколько систем (по

А.Р. Лурия):

1. Активирующий мозг

(модулирующие системы мозга –

ретикулярная формация, таламус).

2. Мотивационный мозг – лимбическая

система мозга, кора больших

полушарий.

3. Когнитивный мозг – сенсорные,

двигательные и высшие психические

функции.

5.

6.

7.

8.

9.

1.2.

1.

2.

Классификация нервной системы:

- по анатомическому признаку:

Центральная нервная система –

спинной и головной мозг;

Периферическая нервная система –

нервные узлы (ганглии) и нервные

волокна, лежащие за пределами ЦНС.

- по функциональному признаку:

Соматическая нервная система –

управляет сомой (телом) –

двигательная функция.

Вегетативная нервная система –

управляет работой внутренних

(вегетативных) органов.

10.

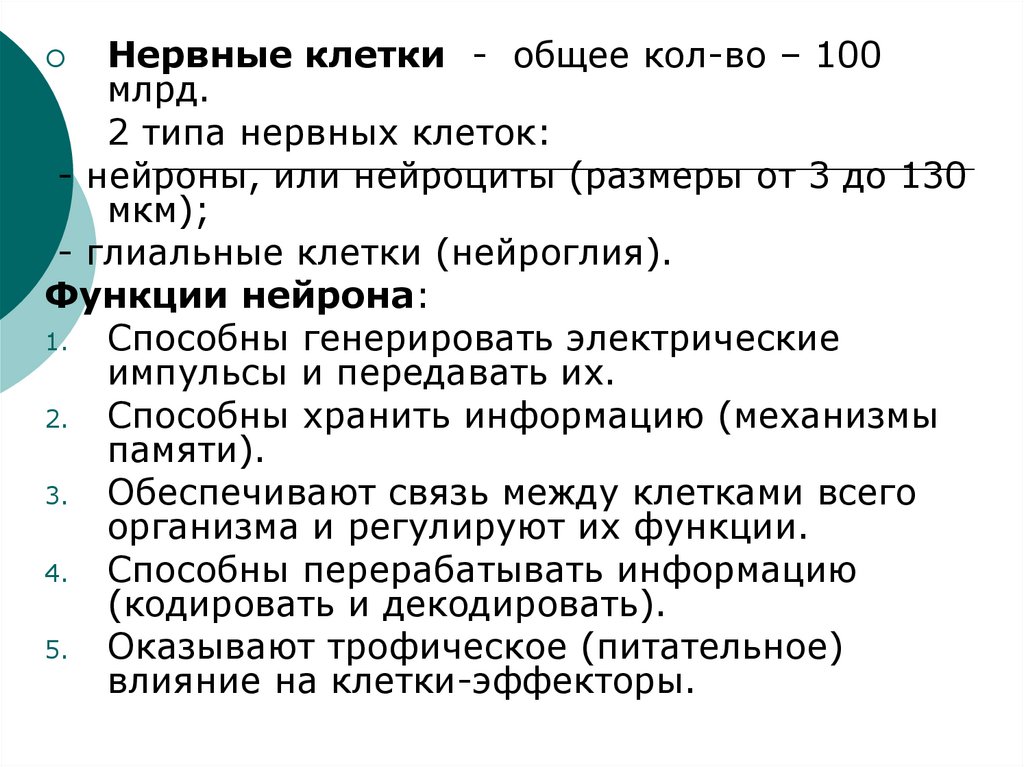

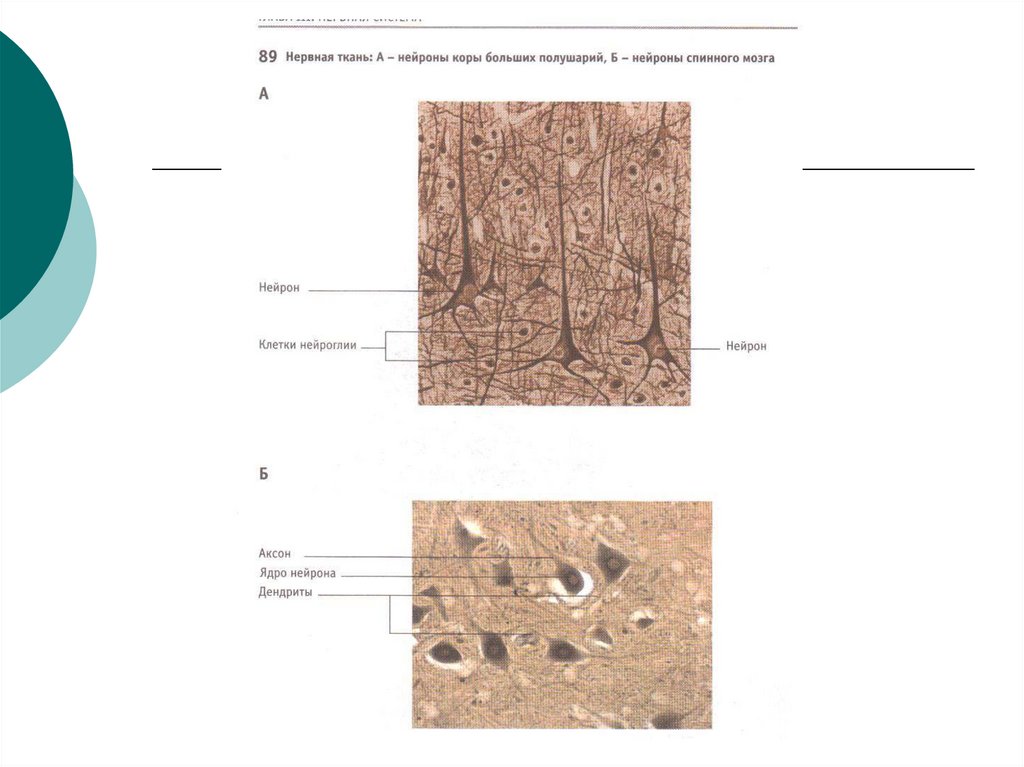

Нервные клетки - общее кол-во – 100млрд.

2 типа нервных клеток:

- нейроны, или нейроциты (размеры от 3 до 130

мкм);

- глиальные клетки (нейроглия).

Функции нейрона:

1. Способны генерировать электрические

импульсы и передавать их.

2. Способны хранить информацию (механизмы

памяти).

3. Обеспечивают связь между клетками всего

организма и регулируют их функции.

4. Способны перерабатывать информацию

(кодировать и декодировать).

5. Оказывают трофическое (питательное)

влияние на клетки-эффекторы.

11.

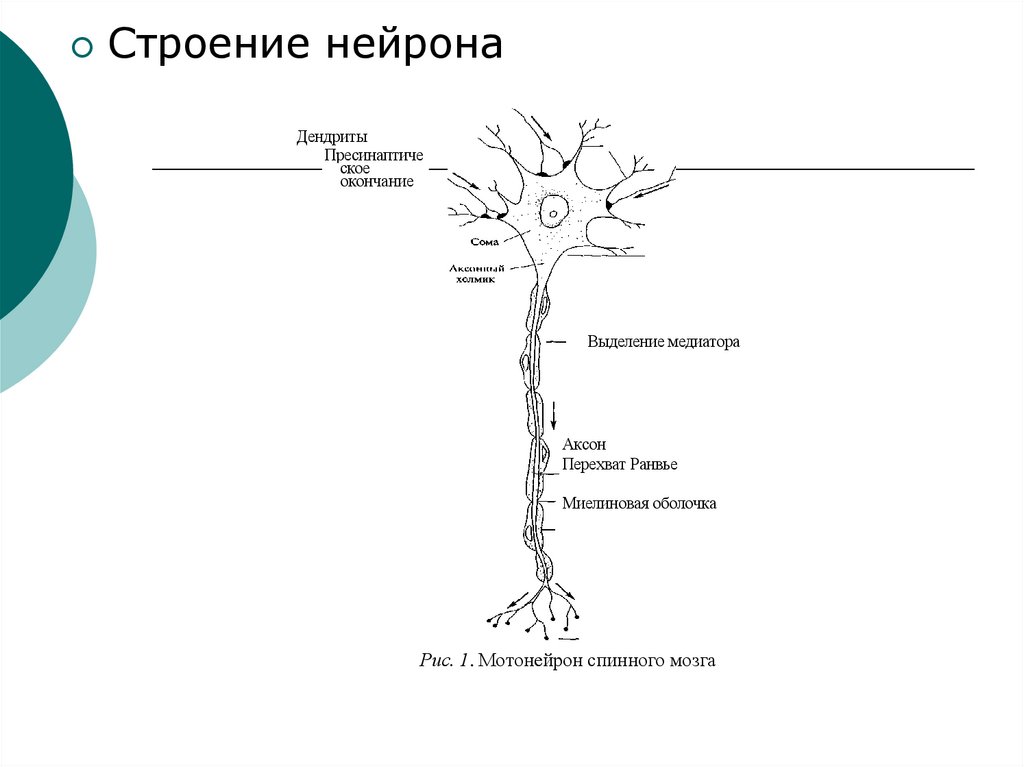

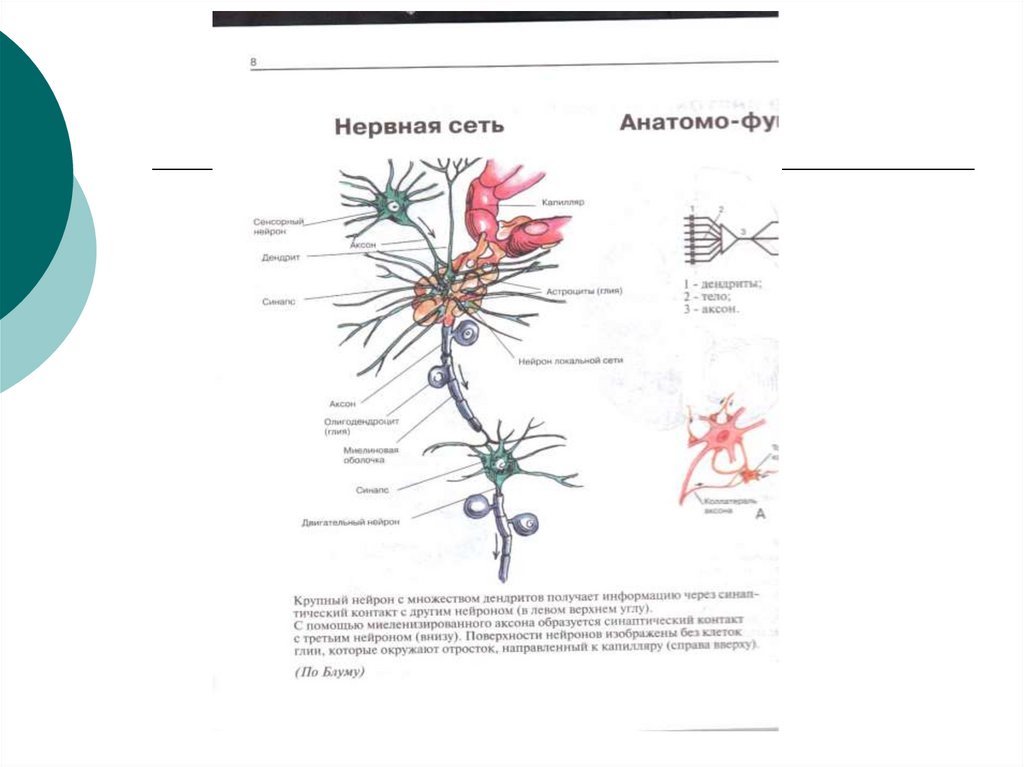

Строение нейронаДендриты

Пресинаптиче

ское

окончание

Выделение медиатора

Аксон

Перехват Ранвье

Миелиновая оболочка

Миелиновая оболочка

Рис. 1. Мотонейрон спинного мозга

12.

13.

14.

Классификация нейронов:1. Морфологическая:

- униполярные;

- биполярные;

- мультиполярные.

2. Физиологическая:

- афферентные (чувствительные);

- эфферентные;

- вставочные (командные, гностические,

пейсмекерные, переключающие).

15.

3. Биохимическая:- холинергические;

- адренергические;

- дофаминэргические;

- пептидэргические и т.д.

Особенности жизнедеятельности

нейронов:

1. Утрачивают способность к делению

после рождения – количество нейронов

с возрастом уменьшается – до 45 – 80%

нейронов в различных участках ЦНС (особенно ускоряется гибель нейронов

в старости, приводя к потери 20-40%

нейронов).

16.

Причины гибели:1.

Естественная – запрограммированная клеточная

гибель – апоптоз. Индуцируется накоплением

генетических ошибок, дефицитом гормонов,

цитокинов, воздействием индукторов апоптоза

(глюкокортикоидов, ф. некроза опухолей, гаммаинтерферона и т.д.).

2.

Вызванная действием факторов внутренней и

внешней среды - некроз:

- химических факторов (лекарственные препараты,

алкоголь, химические вещества – загрязнители

воздуха и воды (угарный газ, ртуть, формальдегид,

фенолы и т.д.).

- биологические факторы (вирусы, бактерии) –

заболевания: менингиты, энцефалит, СПИД

(нейроспид – гибель 40-50% нейронов);

- некоторые заболевания мозга (болезнь Альцгеймера,

Гентингтона, Паркинсона и т.п.).

- механические травмы (разрыв аксонов, повреждение

сосудов и оболочек мозга).

17.

2. Повышенная чувствительность нейронов кнедостатку кислорода:

Мозг (2-2,5% от массы тела человека) поглощает до 20%

кислорода.

Прекращения кровообращения до 90 сек (гипоксия

мозга)– не вызывает деструктивных изменений;

морфологические изменения появляются через 3-5

мин., через 6-8 мин. – стойкие необратимые

нарушения структур клеток, массовая гибель

нейронов.

В современной медицине в качестве критерия смерти

человека принята концепция мозговой смерти.

В условиях реанимации для констатации смерти

используют критерии:

- отсутствие активности на ЭЭГ;

- отсутствие мозгового кровотока (ангиографический

«стоп-сигнал»).

С целью предотвращения гибели нейронов используется

гипотермия, миорелаксанты, барбитураты, этиловый

спирт.

18.

3. Высокая чувствительность нейронов кнедостатку глюкозы – мозг утилизирует до

45% находящейся в крови глюкозы.

Концентрация глюкозы менее 3,5 мМоль/л –

гипокликемия может привести к нарушению

сознания, вплоть до комы.

Симптомы нетяжелой гипокликемии –

головокружение, слабость, головная боль.

Норма глюкозы в крови:

3,88 – 5.5 мМоль/л

При частых повторениях гипокликемических

состояний происходит структурная деформация

нейронов, которая приводит к выраженным

изменениям состояния мозга.

19.

Нейроглия («клей»).По размерам в 3-4 раза меньше, чем

нейроны, количество в 5-10 раз

превышает количество нейронов.

- в отличие от нейронов, глиоциты

взрослого способны к делению (с

возрастом число увеличивается). В

поврежденных участках мозга

размножаются, заполняя дефекты и

образуя глиальный рубец (глиоз).

Опухоли из глиоцитов (глиомы)

составляют 50% внутричерепных

образований.

20.

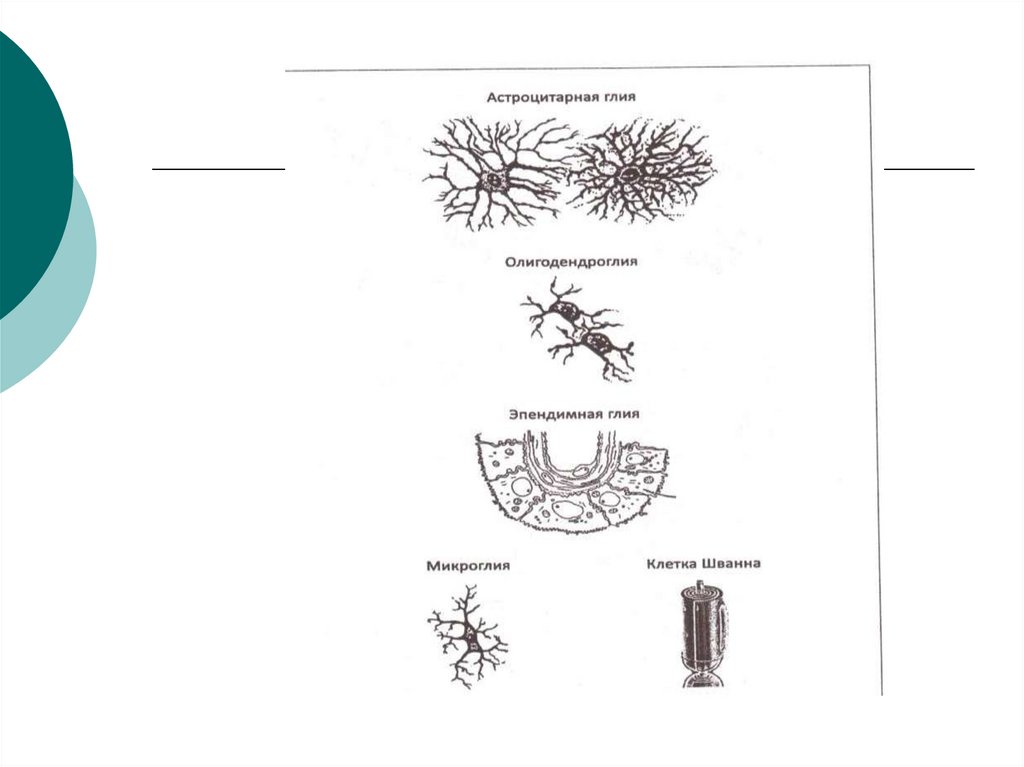

Классификация нейроглии:1. Макроглия:

- астроциты;

- олигодендроциты;

- эпендимоциты.

2. Микроглия.

Астроциты – зведчатые клетки (40% от

все глиальных). Функции: опорная,

разграничительная (транспортная и

барьерная), метаболическая, защитная

(иммунная и репаративная).

21.

22.

Олигодендроциты – 40% всех глиоцитов –окружают тела нейронов, входят в состав

нервных волокон и нервных окончаний.

Функции:

1) Образование миелина.

2) Трофическая функция.

Эпендимоциты – образуют эпендиму –

выстилку полостей желудочков мозга и

центрального канала спинного мозга.

Функции: 1) опорная; 2) образование барьеров

– нейро-ликворного, гемато-ликворного; 3)

образование и фильтрация ликвора; 4)

участие в репаративных процессах в ЦНС; 5)

трофическая и защитная функция.

23.

Микроглия – 7% от всех глиоцитов.-

глиальные макрофаги, обладающие

подвижностью. Располагаются вдоль

капилляров, образуя

гематоэнцефалический барьер

(защитная функция).

Способствуют разносу вируса СПИДа по

ЦНС.

24.

Методы исследования:1. Методы удаления (экстирпации) и разрушения.

Эксперименты на животных, у человека – клиническая

практика (А.Р. Лурия, У Пенфилд, Н.П. Бехтерева).

2. Методы раздражения (электрическим током,

химическими веществами, ЭМП):

- использование стереотаксической техники;

- микрополяризация (раздражение слабым пост. током на

участки мозга);

- метод самораздражения;

- электронаркоз.

3. Методы регистрации электрической активности:

- микроэлектродная техника;

- макроэлектродная техника (ЭЭГ, ВП, ЭМГ, КГР).

4. Методы исследования рефлекторной деятельности

(безусловных и условных рефлексов) – И.М. Сеченов,

И.П. Павлов.

5. Методы оценки состояния вегетативной нервной

системы (дермографизм, зрачковые рефлексы,

ортостатические рефлексы, рефлекс Ашнера,

кардиоритмография и т.д.

25.

КГР – кожно-гальваническая реакция –регистрация электрической активности

кожи (изменения сопротивления кожи

при пропускании через нее слабого

тока.

Возникновение ЭАК обусловлено

активностью потовых (эккриновых)

желез в коже человека, которые

находятся под контролем симпатической

нервной системы – «эмоциональное

потоотделение».

Данный метод лежит в основе полиграфа

- «детектора лжи».

26.

6. Метод оценки состояния двигательныхсистем мозга (оценка сухожильных

рефлексов, мозжечковые пробы, оценка

состояния двигательных ядер черепномозговых нервов и т.д.).

7. Методы оценки состояния сенсорных

систем мозга (оценка остроты зрения, поля

зрения, бинокулярного зрения, глазного дна,

аудиометрия и т.п.).

8. Методы нейровизуализации (томография

мозга)

- компьютерная томография мозга –

детальные изображения изменений плотности

мозгового вещества на основе применения

рентгеновского излучения и компьютерной

обработки данных.

27.

- ЯМР – ядерно-магнито-резонанснаятомография – определение в мозговом

веществе распределения плотности

ядер водорода (свойства воды) при

помощи мощных электромагнитов,

расположенных вокруг тела человека.

-Функциональная МРТ –

использование парамагнитных свойств

гемоглобина. При активации участков

мозга усиливается кровоток, снижается

конц. восст. гемоглобина –

неоднородность магнитного поля.

28.

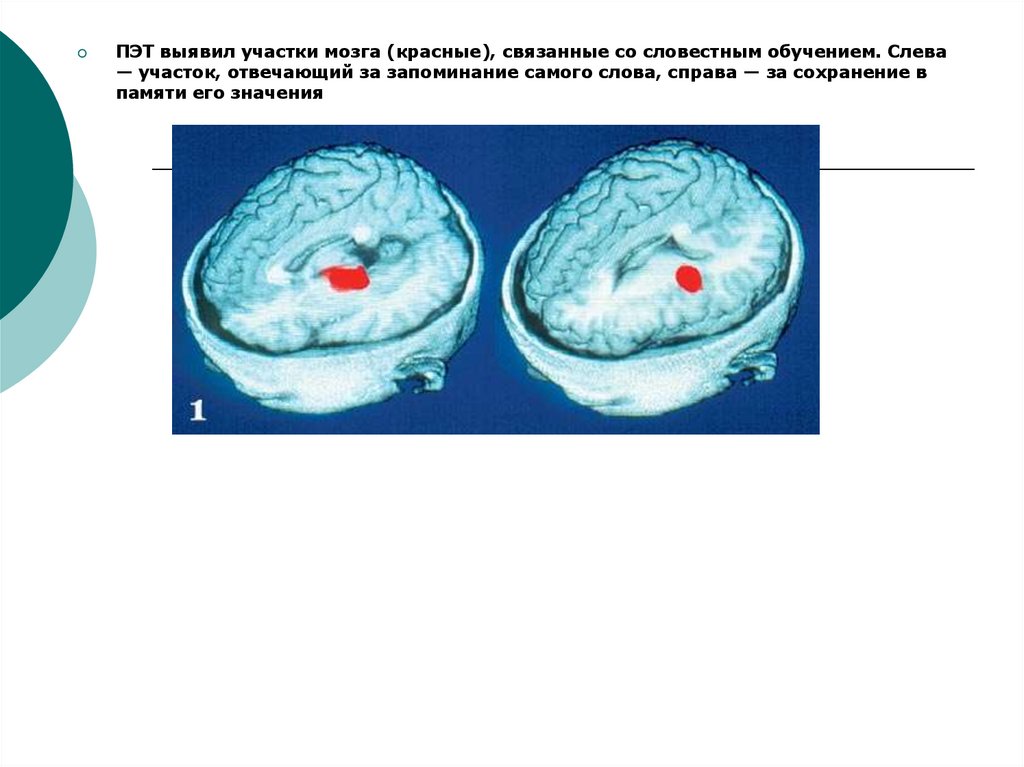

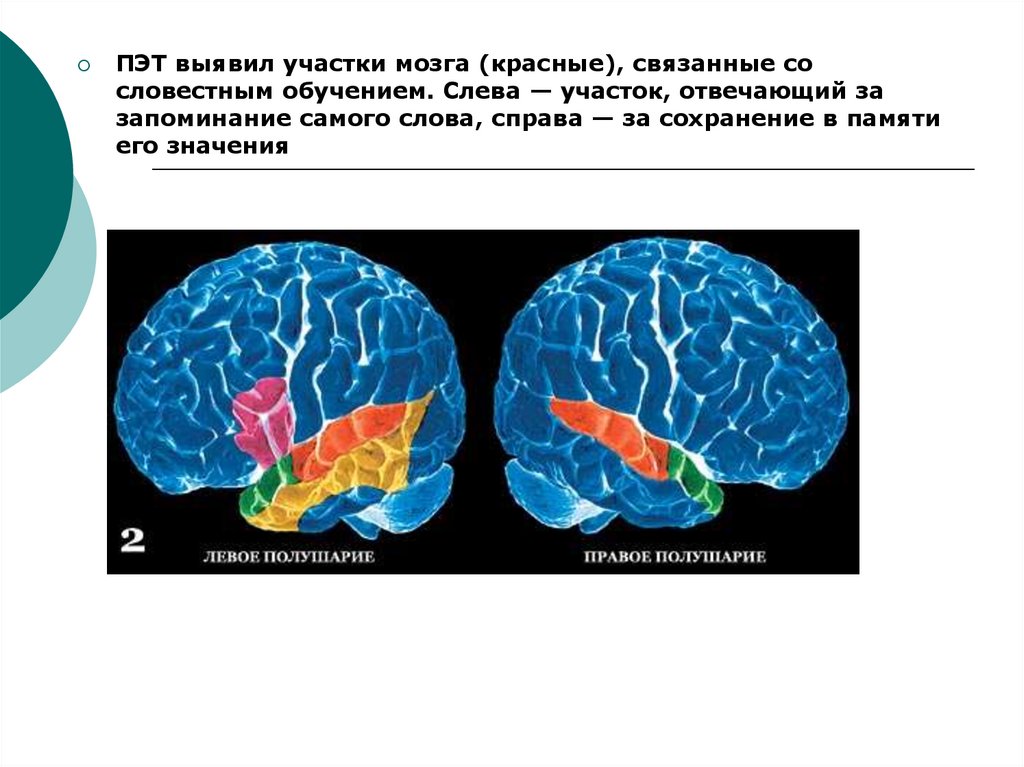

ПЭТ – позитронно-эмиссионнаятомография – определение

распределения радиоактивной «метки»

(изтопов С, О, N, F, излучающих

позитроны) в мозговом веществе –

оценка функциональной активности

отдельных участков мозга.

Эхоэнцефалография мозга, УЗИ

или нейросонография мозга –

позволяет через родничок, швы,

наружные слуховые проходы и

глазницы оценить состояние мозга и

его ликворных путей.

29.

ПЭТ выявил участки мозга (красные), связанные со словестным обучением. Слева— участок, отвечающий за запоминание самого слова, справа — за сохранение в

памяти его значения

30.

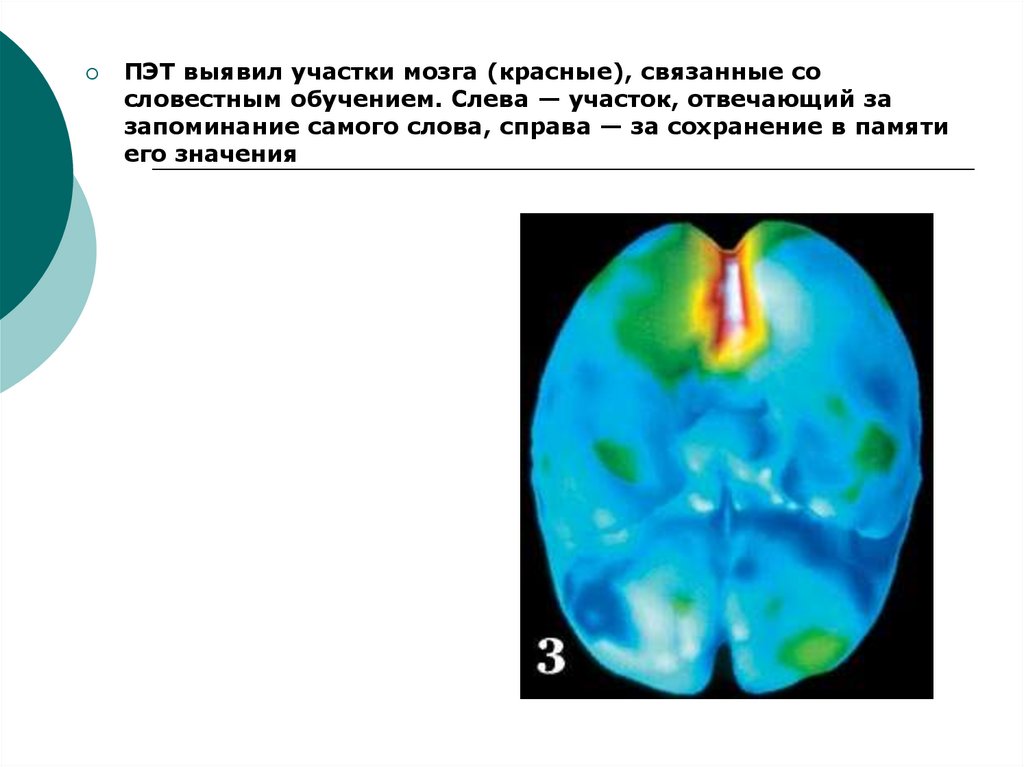

ПЭТ выявил участки мозга (красные), связанные сословестным обучением. Слева — участок, отвечающий за

запоминание самого слова, справа — за сохранение в памяти

его значения

31.

ПЭТ выявил участки мозга (красные), связанные сословестным обучением. Слева — участок, отвечающий за

запоминание самого слова, справа — за сохранение в памяти

его значения

32.

УЗИ мозга используется дляскриннингового обследования детей с

подозрением на какие-либо

внутримозговые повреждения,

внутричерепную гипертензию и другие

отклонения от нормы.

biology

biology