Similar presentations:

Сизиманская каменная роща

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобразовательная школа с.Чля Николаевского муниципального района

Хабаровского краяКраевой конкурс

«История Дальнего Востока России в древности и Средневековье»

Творческая работа на тему:

«Сизиманская каменная роща»

Работа Плиевой Алины, учащейся 6 класса

МБОУ ООШ с.Чля;

Руководитель Кудрин Александр Иванович,

педагог дополнительного образования

МБОУ ООШ с.Чля

с.Чля

2021

2. Введение

В Ванинском районе Хабаровского края в 180 км от районного центра в урочище Сизиман на берегуТатарского пролива находится памятник природы краевого значения «Каменная роща». Создана эта особо

охраняемая природная территория была 10 сентября 1992 года как палеонтологический памятник природы

регионального значения на территории 20 га. Подобные окаменевшие леса существуют в Китае, США и

Болгарии и везде они находятся под охраной государства.

Впервые этот объект обнаружил французский мореплаватель Ж. Лаперуз во время своего

кругосветного путешествия в 1765 – 1788 годах. В мае 1853 года бухта Сизиман была нанесена на карты

сподвижником Г.И. Невельского лейтенантом Н.К. Бошняком.

Район бухты Сизиман – это расчленённое реками базальтовое плато. Мыс Нитуси, ограничивающий

бухту Сизиман, хранит в своих бортах главное сокровище этой местности – окаменевшие деревья.

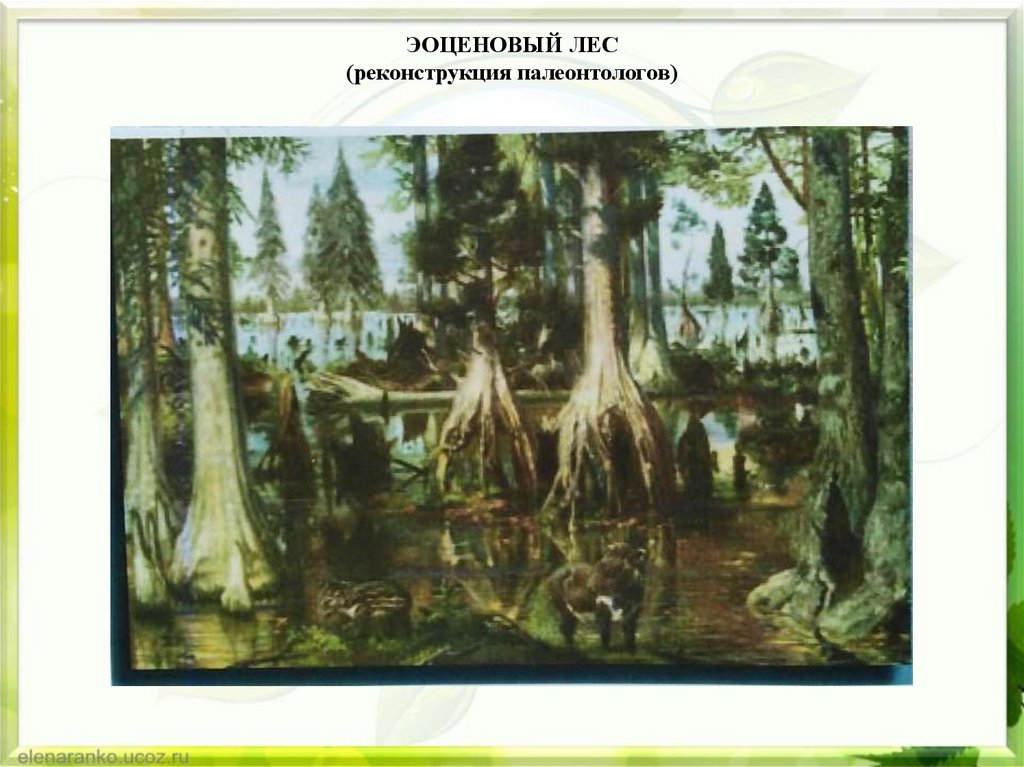

20-30 млн. лет назад юг Дальнего Востока был покрыт субтропическими лесами, вся поверхность была

покрыта густыми лесами из секвойи, дзельквы, лаквидамбара и других растений.

На крайнем востоке хребта Сихотэ-Алинь около 50 млн. лет назад ещё остыли мезозойские вулканы.

Однажды в результате вулканического извержения под мощным слоем вулканического пепла и селевых

потоков была погребена территория субтропического леса.

Позже этот участок опустился ниже уровня моря. Со временем под давлением воды и морских

отложений сложились благоприятные условия для окаменения погребённых деревьев. В результате этого

процесса, который длился тысячи и тысячи лет, живые ткани стволов были заменены окислами кремния.

Через несколько миллионов лет в результате тектонических движений дно опять стало сушей, и под

действием эрозии обнажились слои, содержавшие окаменевшие деревья. Так образовалась Сизиманская

роща.

Цель работы:выяснить, как выглядела Сизиманская роща в доисторические времена.

Задачи работы:

1) выяснить, в какую эру, период и эпоху образовалась Сизиманская каменная роща;

2)описать некоторые деревья, произраставшие в Сизиманской роще;

3)описать некоторых животных Сизиманского леса той эпохи;

4)изобразить Сизиманскую рощу в доисторические времена

3. ДЕРЕВЬЯ СИЗИМАНСКОГО КАМЕННОГО ЛЕСА В ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

1.СЕКВОЙЯ

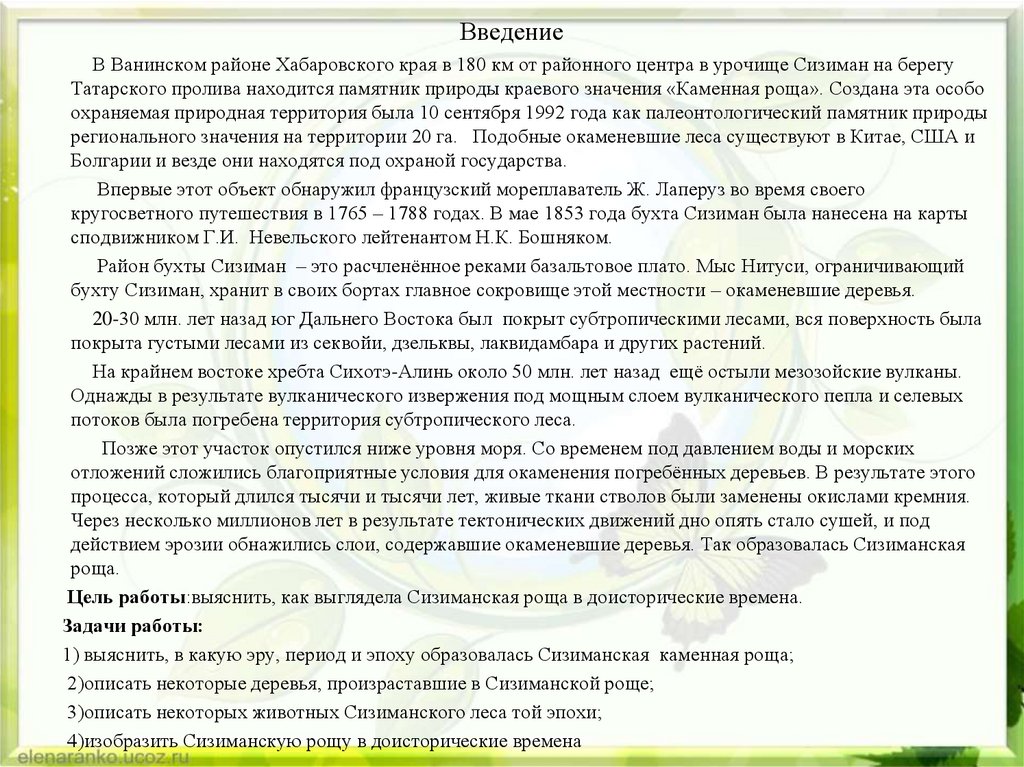

В настоящее время секвойя является самым высоким

деревом на Земле. Её максимальная высота до 115 метров, а

толщина доходит до 6 метров. Такого размера она достигает не

за один век, ведь продолжительность жизни этого хвойного

долгожителя может достигать 3,5 тысячи лет. Некоторые

представители этого дерева могут жить и более 115 лет, а их

толщина может достигать 18 метров!

Годовой прирост может при благоприятных условиях может

достигать 1 метра. Кора имеет толщину 30-80 см. она мягкая, её

структура волокнистая, легко отделяется от основания. Ветви

по большей части тонкие, начинают расти на стволе в юном

возрасте почти у самой почвы. У старых деревьев нижние

ярусы усыхают, остаётся лишь голый ствол с конической

кроной на самой макушке.

Растение однодомное, размножается семенами. Шишка

овальная или шаровидная до 2-3 см в поперечнике. Созревают

шишки по 8-9 месяцев, в середине октября раскрываются и

разбрасывают семена, подхватываемые ветром. Корни секвой

залегают сравнительно неглубоко, зато широко

распространяются в горизонтальном направлении.

На Земле секвойя распространена вдоль узкой линии по

побережью Тихого океана в штатах Орегон и Калифорния

США. В России повстречать секвойю можно в горах Западного

Кавказа и на южном побережье Крыма. На Украине три

секвойи растут в закарпатском дендропарке Березинка

4. 2. ДЗЕЛЬКВА

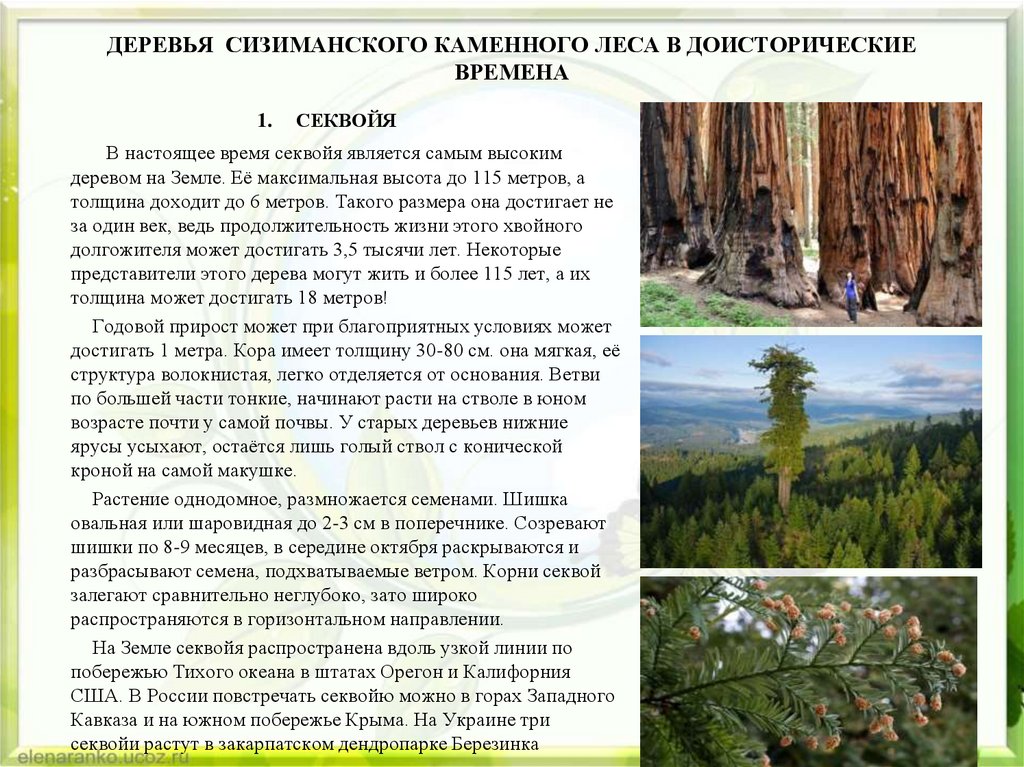

Дзельква относится к семейству Вязовые. Это довольномассивное дерево высотою до 40 метров и до полутора метров

в диаметре. Длинные и массивные ветви, отходящие от

ствола, имеют большое количество густых побегов,

образующих красивую овальную крону.

Побеги имеют тёмный оттенок красного цвета и покрыты

многочисленными волосками. Листья обычные, зелёные

сверху, имеют волоски, снизу – бледнее, овальные, немного

вытянуты в длину, края зазубрены, верхушка заострена.

Осенью листья краснеют, желтеют, иногда имеют оранжевый

оттенок. К зиме опадают. Ствол имеет кору серого цвета,

гладкую.

В настоящее время на Земле насчитывается шесть видов

рода Дзельква. Дерево широко распространено в дикой

природе на территории Средиземноморья, Кавказа, Японии и

Китая. В Японии введена в культуру дзельква японская, есть и

её форма бонсаи. Цветёт мелкими зеленоватыми цветками,

собранными в плотные соцветия.

Дерево применяется в озеленении в городских скверах и

парках. Его в больших количествах применяют, высаживая в

качестве защиты от пыли вдоль дорог и парковок, а также как

живую изгородь на границах строений. Отдельные деревья

высаживают для озеленения улиц городов и для украшения

усадеб.

5. 3. ЛИКВИДАМБАР

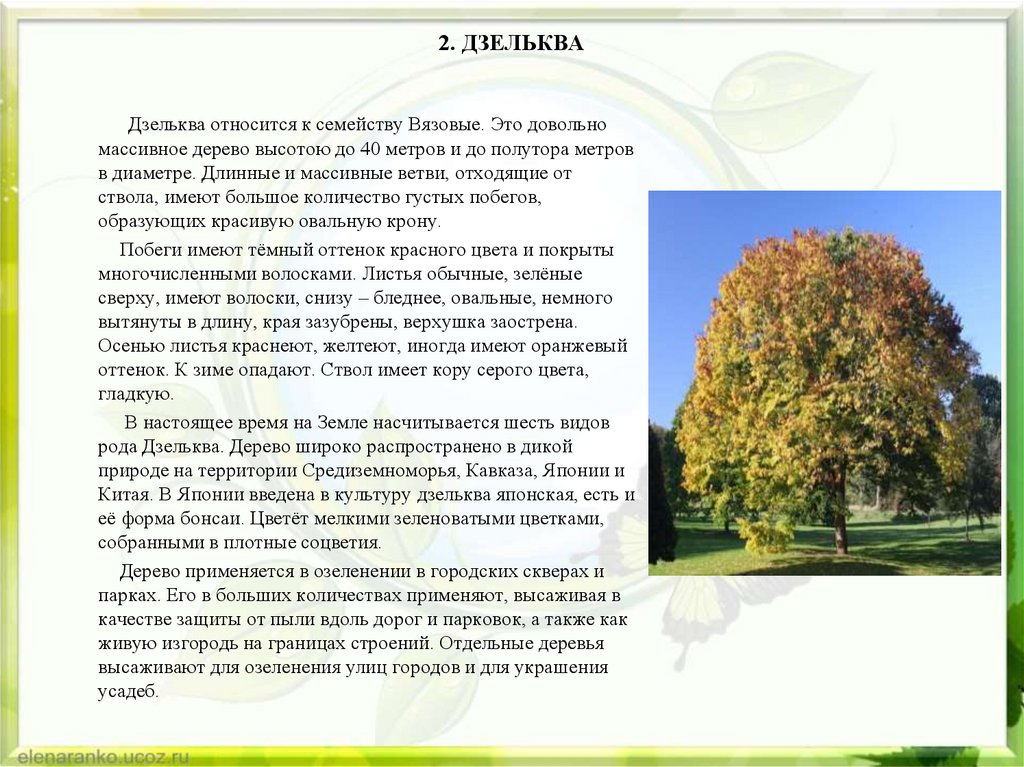

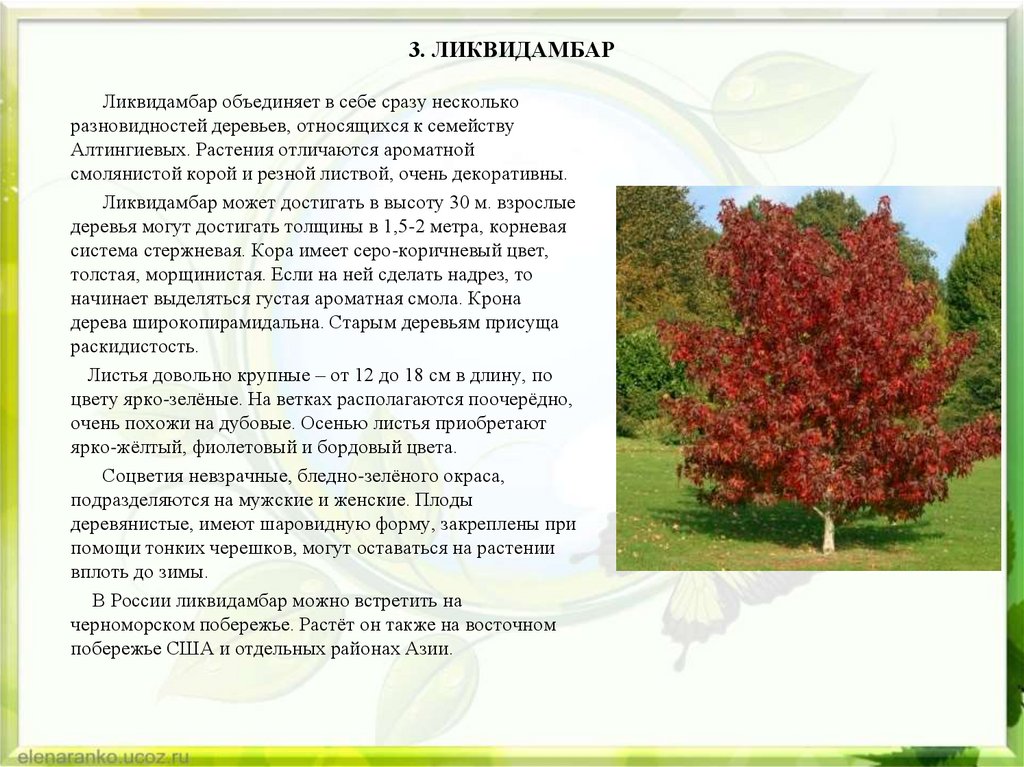

Ликвидамбар объединяет в себе сразу несколькоразновидностей деревьев, относящихся к семейству

Алтингиевых. Растения отличаются ароматной

смолянистой корой и резной листвой, очень декоративны.

Ликвидамбар может достигать в высоту 30 м. взрослые

деревья могут достигать толщины в 1,5-2 метра, корневая

система стержневая. Кора имеет серо-коричневый цвет,

толстая, морщинистая. Если на ней сделать надрез, то

начинает выделяться густая ароматная смола. Крона

дерева широкопирамидальна. Старым деревьям присуща

раскидистость.

Листья довольно крупные – от 12 до 18 см в длину, по

цвету ярко-зелёные. На ветках располагаются поочерёдно,

очень похожи на дубовые. Осенью листья приобретают

ярко-жёлтый, фиолетовый и бордовый цвета.

Соцветия невзрачные, бледно-зелёного окраса,

подразделяются на мужские и женские. Плоды

деревянистые, имеют шаровидную форму, закреплены при

помощи тонких черешков, могут оставаться на растении

вплоть до зимы.

В России ликвидамбар можно встретить на

черноморском побережье. Растёт он также на восточном

побережье США и отдельных районах Азии.

6. ЖИВОТНЫЕ СИЗИМАНСКОГО КАМЕННОГО ЛЕСА В ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

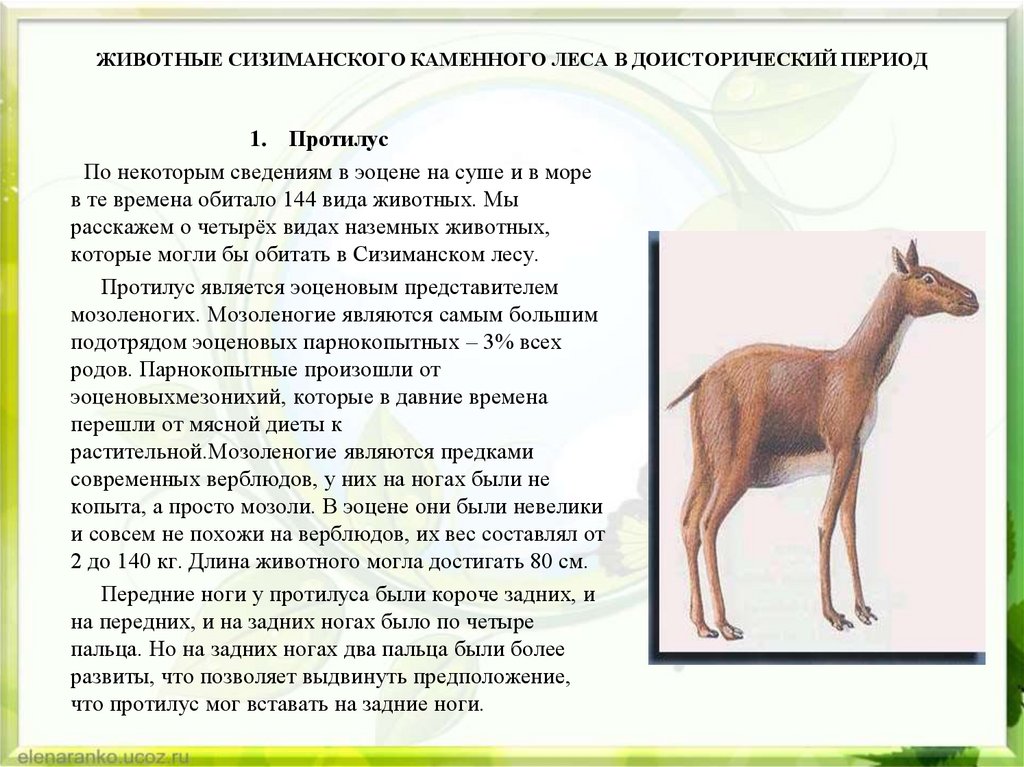

1. ПротилусПо некоторым сведениям в эоцене на суше и в море

в те времена обитало 144 вида животных. Мы

расскажем о четырёх видах наземных животных,

которые могли бы обитать в Сизиманском лесу.

Протилус является эоценовым представителем

мозоленогих. Мозоленогие являются самым большим

подотрядом эоценовых парнокопытных – 3% всех

родов. Парнокопытные произошли от

эоценовыхмезонихий, которые в давние времена

перешли от мясной диеты к

растительной.Мозоленогие являются предками

современных верблюдов, у них на ногах были не

копыта, а просто мозоли. В эоцене они были невелики

и совсем не похожи на верблюдов, их вес составлял от

2 до 140 кг. Длина животного могла достигать 80 см.

Передние ноги у протилуса были короче задних, и

на передних, и на задних ногах было по четыре

пальца. Но на задних ногах два пальца были более

развиты, что позволяет выдвинуть предположение,

что протилус мог вставать на задние ноги.

7.

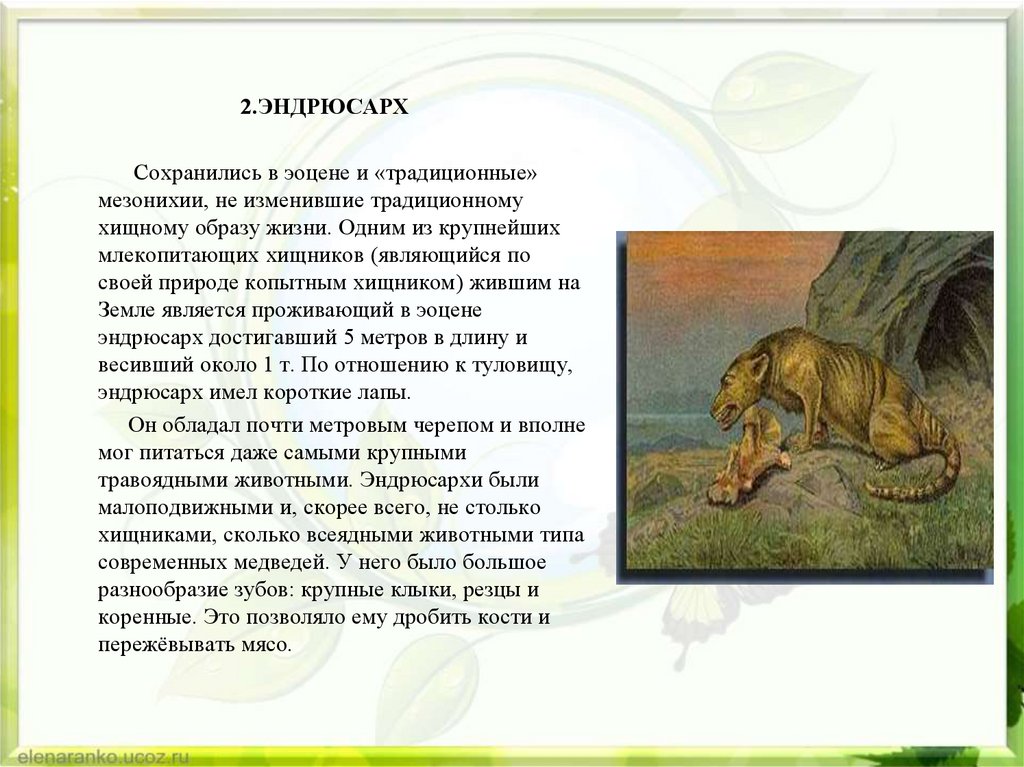

2.ЭНДРЮСАРХСохранились в эоцене и «традиционные»

мезонихии, не изменившие традиционному

хищному образу жизни. Одним из крупнейших

млекопитающих хищников (являющийся по

своей природе копытным хищником) жившим на

Земле является проживающий в эоцене

эндрюсарх достигавший 5 метров в длину и

весивший около 1 т. По отношению к туловищу,

эндрюсарх имел короткие лапы.

Он обладал почти метровым черепом и вполне

мог питаться даже самыми крупными

травоядными животными. Эндрюсархи были

малоподвижными и, скорее всего, не столько

хищниками, сколько всеядными животными типа

современных медведей. У него было большое

разнообразие зубов: крупные клыки, резцы и

коренные. Это позволяло ему дробить кости и

пережёвывать мясо.

8.

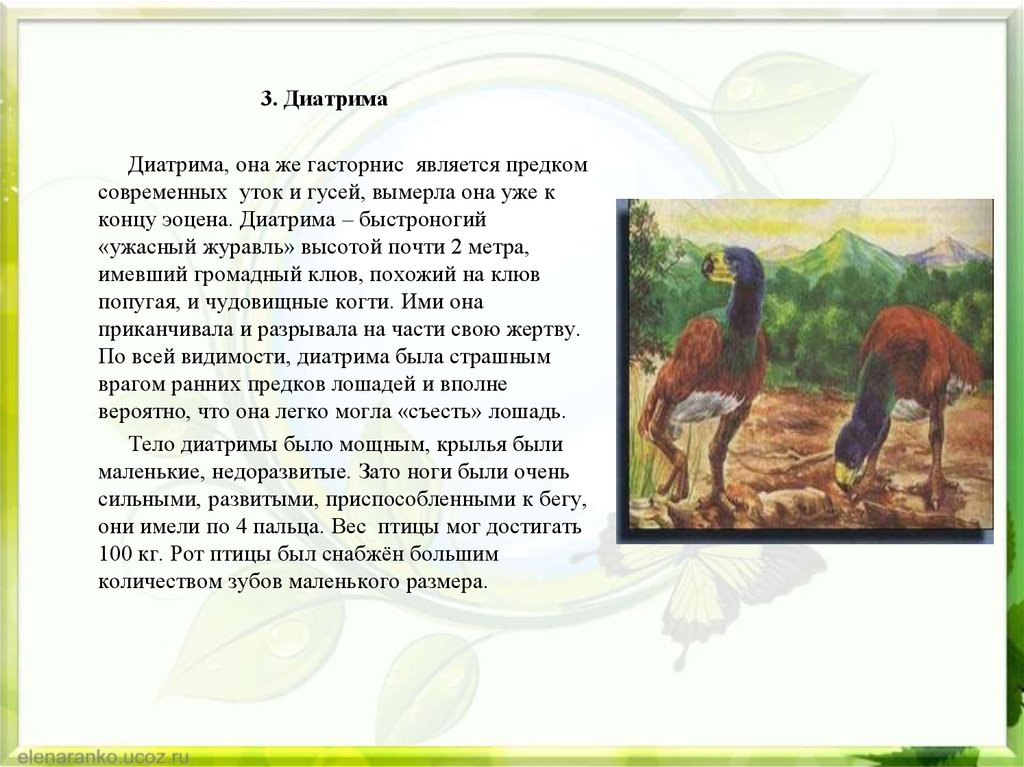

3. ДиатримаДиатрима, она же гасторнис является предком

современных уток и гусей, вымерла она уже к

концу эоцена. Диатрима – быстроногий

«ужасный журавль» высотой почти 2 метра,

имевший громадный клюв, похожий на клюв

попугая, и чудовищные когти. Ими она

приканчивала и разрывала на части свою жертву.

По всей видимости, диатрима была страшным

врагом ранних предков лошадей и вполне

вероятно, что она легко могла «съесть» лошадь.

Тело диатримы было мощным, крылья были

маленькие, недоразвитые. Зато ноги были очень

сильными, развитыми, приспособленными к бегу,

они имели по 4 пальца. Вес птицы мог достигать

100 кг. Рот птицы был снабжён большим

количеством зубов маленького размера.

9.

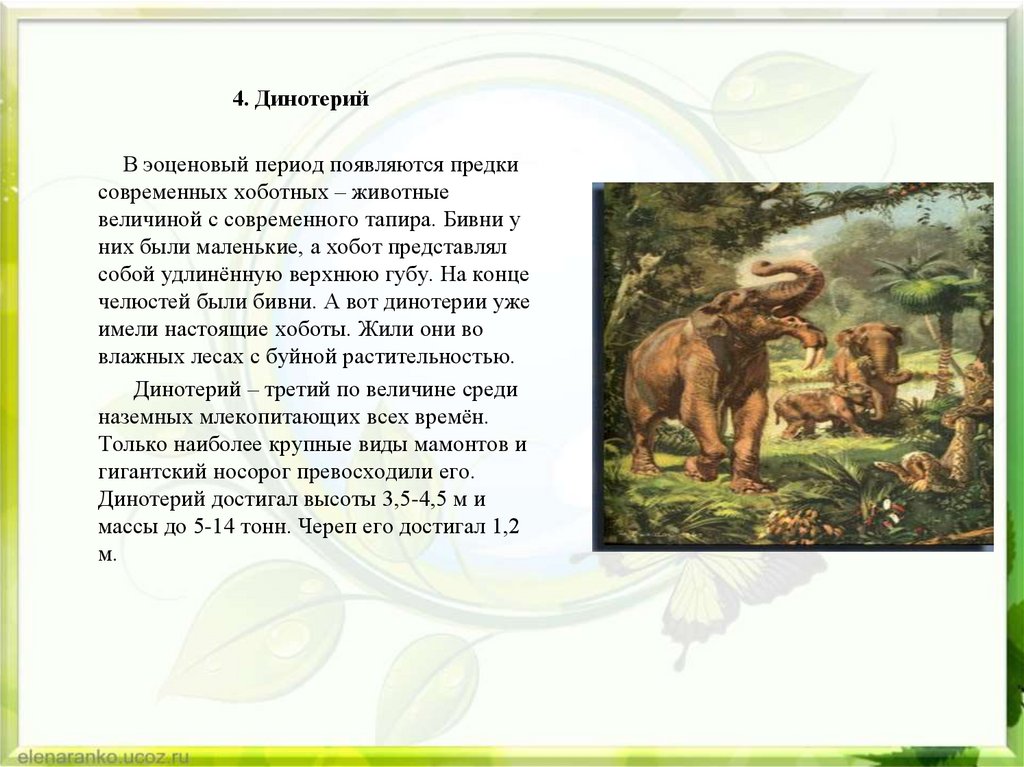

4. ДинотерийВ эоценовый период появляются предки

современных хоботных – животные

величиной с современного тапира. Бивни у

них были маленькие, а хобот представлял

собой удлинённую верхнюю губу. На конце

челюстей были бивни. А вот динотерии уже

имели настоящие хоботы. Жили они во

влажных лесах с буйной растительностью.

Динотерий – третий по величине среди

наземных млекопитающих всех времён.

Только наиболее крупные виды мамонтов и

гигантский носорог превосходили его.

Динотерий достигал высоты 3,5-4,5 м и

массы до 5-14 тонн. Череп его достигал 1,2

м.

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Когда-то на берегу бухты Сизиман был небольшой населённый пункт иметеостанция, а на вершине мыса Нитуси располагалась воинская часть. После их

закрытия на этом месте остались лишь зарастающие развалины, пятна мазута и сотни

железных бочек, разбросанных по округе.

180 км от Ванино – это не расстояние для современных транспортных средств.

Бухта легко доступна со стороны Татарского пролива, есть возможность добраться

сюда и по суше. Поэтому ООПТ «Каменная роща в урочище Сизиман» испытывает

довольно сильное антропогенное давление. Уже несколько несколько десятилетий

«любители сувениров» добывают окаменелости варварским способом: выламывают

стволы из породы ломами , оставляя лишь зияющие пустоты.

У природоохранных органов, как всегда, не хватает ни людей, ни техники, ни

денег для охраны этого памятника природы. Некоммерческие экологические

объединения пытаются вести разъяснительную работу, но повлиять на психологию

некоторых «туристов» им не удаётся. Организованные группы туристов ведут себя

более цивилизованно.

Для сохранения этого чудесного уголка нашей природы надо принимать срочные

меры, иначе уже наше поколение может не увидеть этой красоты. Конечно, к каждому

стволу не приставишь человека с пистолетом, но, может быть, имеет смысл в летнее

время здесь выставлять пост, который будет охранять объект и препятствовать вывозу

артефактов.

11. ЭОЦЕНОВЫЙ ЛЕС (реконструкция палеонтологов)

12. СИЗИОНСКИЙ ЛЕС В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА (рисунок А.Плиевой)

13. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ:

1. Антоненко Андрей Животный мир эоцена, Интернет;2. Дзельква, или японский вяз: описание и выращивание, Интернет, 06.06.19;

3. Ликвидамбар, Интернет;

4. Осторожно: памятники природы! Основные угрозы памятникам природы

Хабаровского края. Буклет. Выпуск 1, МОО «Страж Тайги», Комсомольск-наАмуре, 2003;

5. Секвойя Интернет, сайт «Лесотека»;

6. Стрелова О.Ю., Романова М.И. История Дальнего Востока России в древности

и Средневековье. Учебное пособие для 5-6 классов общеобразовательных

учреждений, М. «Русское слово», 2020

history

history geography

geography